da Sorrentino | Gen 25, 2019 | Astronomia, Primo Piano

Il cacciatore di pianeti SPHERE, montato in uno dei telescopi del VLT (Very Large Telescope) in Cile, ha analizzato il disco ricco di gas scoprendo la presenza di un oggetto che potrebbe essere un protopianeta, osservando le immagini ad alto contrasto e alta risoluzione dei dintorni della giovane stella HD169142. Il disco osservato e studiato da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, guidato dall’astronomo Raffaele Gratton, è formato da tre anelli e all’interno di una delle cavità vi sono sia bracci di spirale che addensamenti di polvere. Le spirali possono essere causate dalla presenza di un pianeta. Secondo i ricercatori, questo oggetto si troverebbe lungo il braccio principale e presumibilmente nella cavità tra il secondo e il terzo anello. I pianeti si formano nei dischi protostellari, durante lo stesso evento che porta alla formazione della stella. L’osservazione di pianeti appena formati fornisce informazioni chiave sui dettagli del meccanismo di formazione. Ci si aspetta che i pianeti giovani causino cavità e spirali nei dischi. Tuttavia, i pianeti più giovani sono circondati da nubi di polvere che ne rendono difficile l’osservazione diretta e quindi la conferma della loro presenza. Per questo motivo, vi sono pochissime rivelazioni chiare di pianeti in una simile fase evolutiva, in dischi ancora ricchi di gas; un caso particolarmente interessante riguarda l’ambiente attorno alla stella PDS70, recentemente scrutato sempre da SPHERE. Mentre molti degli addensamenti di polvere sono all’interno degli anelli del disco della stella HD169142, uno si trova nella cavità tra i due anelli esterni. Numerosi aspetti del sistema trovano una ragionevole spiegazione se si assume che quell’addensamento sia una nube che avvolge il pianeta ritenuto responsabile delle spirali e della cavità osservate da SPHERE. Il pianeta non è visibile alle lunghezze d’onda più corte, dove si vede solo la nube che lo circonda illuminata dalla stella, ma potrebbe essere responsabile di quello che si vede alle lunghezze d’onda più lunghe (oltre 2 micron). È possibile stimare una massa usando dati dinamici e fotometri: il risultato è tra 1 e 4 volte la massa di Giove.

Il cacciatore di pianeti SPHERE, montato in uno dei telescopi del VLT (Very Large Telescope) in Cile, ha analizzato il disco ricco di gas scoprendo la presenza di un oggetto che potrebbe essere un protopianeta, osservando le immagini ad alto contrasto e alta risoluzione dei dintorni della giovane stella HD169142. Il disco osservato e studiato da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, guidato dall’astronomo Raffaele Gratton, è formato da tre anelli e all’interno di una delle cavità vi sono sia bracci di spirale che addensamenti di polvere. Le spirali possono essere causate dalla presenza di un pianeta. Secondo i ricercatori, questo oggetto si troverebbe lungo il braccio principale e presumibilmente nella cavità tra il secondo e il terzo anello. I pianeti si formano nei dischi protostellari, durante lo stesso evento che porta alla formazione della stella. L’osservazione di pianeti appena formati fornisce informazioni chiave sui dettagli del meccanismo di formazione. Ci si aspetta che i pianeti giovani causino cavità e spirali nei dischi. Tuttavia, i pianeti più giovani sono circondati da nubi di polvere che ne rendono difficile l’osservazione diretta e quindi la conferma della loro presenza. Per questo motivo, vi sono pochissime rivelazioni chiare di pianeti in una simile fase evolutiva, in dischi ancora ricchi di gas; un caso particolarmente interessante riguarda l’ambiente attorno alla stella PDS70, recentemente scrutato sempre da SPHERE. Mentre molti degli addensamenti di polvere sono all’interno degli anelli del disco della stella HD169142, uno si trova nella cavità tra i due anelli esterni. Numerosi aspetti del sistema trovano una ragionevole spiegazione se si assume che quell’addensamento sia una nube che avvolge il pianeta ritenuto responsabile delle spirali e della cavità osservate da SPHERE. Il pianeta non è visibile alle lunghezze d’onda più corte, dove si vede solo la nube che lo circonda illuminata dalla stella, ma potrebbe essere responsabile di quello che si vede alle lunghezze d’onda più lunghe (oltre 2 micron). È possibile stimare una massa usando dati dinamici e fotometri: il risultato è tra 1 e 4 volte la massa di Giove.

da Sorrentino | Gen 24, 2019 | Astronomia, Primo Piano

Attorno a una stella in formazione di taglia simile al nostro Sole, scoperta da un team internazionale di scienziati, tra cui Víctor M. Rivilla dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, la molecola organica HOCH2CN, un precursore chiave nel processo di assemblaggio dei “mattoni” di RNA e DNA. E’ la prima volta che viene individuata l’esistenza di molecole prebiotiche di glicolonitrile (HOCH2CN) nello spazio, per la precisione nel materiale che circonda la stella in formazione IRAS16293-2422 B, distante circa 450 anni luce da noi. La scoperta, importante per lo studio delle molecole di DNA e RNA nello spazio, è stata realizzata grazie ai dati raccolti dalle antenne di ALMA in Cile ed è stata appena pubblicata sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Tra gli autori figurano anche Víctor M. Rivilla, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Arcetri a Firenze, e Leonardo Testi, astronomo dell’ESO e associato INAF. Tra le numerose teorie che ritengono l’RNA primordiale alla base della vita come la conosciamo, la molecola di glicolonitrile è riconosciuta come un precursore chiave nei processi che portano alla formazione delle basi azotate, come ad esempio l’adenina (una delle componenti fondamentali delle catene di RNA e DNA). Ricordiamo che un team di ricercatori guidato da RiVilla ha scoperto di recente anche un altro precursore di questo nucleotide, la cianometanimina, all’interno di una nube molecolare nella nostra galassia.

Attorno a una stella in formazione di taglia simile al nostro Sole, scoperta da un team internazionale di scienziati, tra cui Víctor M. Rivilla dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, la molecola organica HOCH2CN, un precursore chiave nel processo di assemblaggio dei “mattoni” di RNA e DNA. E’ la prima volta che viene individuata l’esistenza di molecole prebiotiche di glicolonitrile (HOCH2CN) nello spazio, per la precisione nel materiale che circonda la stella in formazione IRAS16293-2422 B, distante circa 450 anni luce da noi. La scoperta, importante per lo studio delle molecole di DNA e RNA nello spazio, è stata realizzata grazie ai dati raccolti dalle antenne di ALMA in Cile ed è stata appena pubblicata sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Tra gli autori figurano anche Víctor M. Rivilla, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Arcetri a Firenze, e Leonardo Testi, astronomo dell’ESO e associato INAF. Tra le numerose teorie che ritengono l’RNA primordiale alla base della vita come la conosciamo, la molecola di glicolonitrile è riconosciuta come un precursore chiave nei processi che portano alla formazione delle basi azotate, come ad esempio l’adenina (una delle componenti fondamentali delle catene di RNA e DNA). Ricordiamo che un team di ricercatori guidato da RiVilla ha scoperto di recente anche un altro precursore di questo nucleotide, la cianometanimina, all’interno di una nube molecolare nella nostra galassia.

“La nostra scoperta – afferma Rivilla è un nuovo passo avanti nella ricerca della vita nello spazio. Il glicolonitrile infatti è una molecola molto interessante dal punto di vista astrobiologico perché è considerata un ingrediente chiave per formare alcuni “mattoni” fondamentali della vita, come i nucleotidi dell’RNA e DNA, e anche aminoacidi come la glicina, presente in molte proteine”. La protostella in prossimità della quale è stato individuato il glicolonitrile si trova a 450 anni luce dalla Terra in direzione della costellazione di Ofiuco, all’interno della regione denominata Rho Ophiuchi, ricca di giovani stelle nelle prime fasi della loro evoluzione, circondate da un bozzolo di polvere e gas – condizioni simili a quelle in cui si formò il nostro Sistema solare. Rilevare le molecole prebiotiche nelle protostelle di tipo solare aiuta i ricercatori a comprendere meglio la formazione del nostro sistema planetario e in generale i processi che possono innescare l’insorgenza di forme elementari di vita nello spazio.

Nella stessa zona di formazione stellare, più di un anno e mezzo fa, un altro gruppo di ricercatori, che vedeva coinvolti anche i ricercatori dell’INAF, ha trovato tracce di isocianato di metile attorno a stelle simili al Sole in una fase precoce della loro formazione. Si tratta di una delle molecole complesse alla base della vita, ma è anche un isomero del glicolonitrile (cioè è composto dagli stessi atomi ma disposti in maniera leggermente diversa). I dati di ALMA sono stati fondamentali per identificare le firme chimiche del glicolonitrile e per determinare le condizioni in cui è stata trovata la molecola.

da Sorrentino | Gen 21, 2019 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

Decine di milioni di persone hanno potuto ammirare il 21 gennaio 2019 l’eclissi lunare più lunga e luminosa del secolo, con la Luna si in fase di plenilunio e alla minima distanza dalla Terra (357.344 km di perigeo), si è trovata nel cono d’ombra creato dal nostro pianeta. L’allineamento Sole-Terra-Luna ha dato vita a un’eclissi lunare totale caratterizzata dalla tipica colorazione rossastra, effetto prodotto dalla colorazione che la luce solare assume attraversando gli strati al bordo esterno dell’atmosfera terrestre per proiettarsi sul disco lunare. Lo spettacolo della Superluna rossa si è presentato nella sua interezza agli occhi degli abitanti delle Americhe, dell’Europa, dell’Africa occidentale, della Russia nord-orientale e del Pacifico orientale. La luna è entrata in penombra alle 3:36 notturne ora italiana e nel cono d’ombra della Terra alle 5:41 e l’eclissi ha raggiunto il suo culmine alle 6:12, mentre alle 6:43 la Luna ha iniziato ad uscire dal cono d’ombra per poi scomparire all’orizzonte. Dall’Italia, infatti, non è stato possibile seguire la fase conclusiva dell’eclissi, che sarebbe stata comunque impedita visivamente dal sopraggiungere dell’alba. La prossima eclisse totale di Luna di cui sarà visibile tutta la fase di totalità avverrà tra 9 anni 11 mesi e 10 giorni (31 dicembre 2028). La prossima eclisse totale di Luna visibile in tutte le sue fasi avverrà tra 10 anni 10 mesi 29 giorni (20 dicembre 2029).

Decine di milioni di persone hanno potuto ammirare il 21 gennaio 2019 l’eclissi lunare più lunga e luminosa del secolo, con la Luna si in fase di plenilunio e alla minima distanza dalla Terra (357.344 km di perigeo), si è trovata nel cono d’ombra creato dal nostro pianeta. L’allineamento Sole-Terra-Luna ha dato vita a un’eclissi lunare totale caratterizzata dalla tipica colorazione rossastra, effetto prodotto dalla colorazione che la luce solare assume attraversando gli strati al bordo esterno dell’atmosfera terrestre per proiettarsi sul disco lunare. Lo spettacolo della Superluna rossa si è presentato nella sua interezza agli occhi degli abitanti delle Americhe, dell’Europa, dell’Africa occidentale, della Russia nord-orientale e del Pacifico orientale. La luna è entrata in penombra alle 3:36 notturne ora italiana e nel cono d’ombra della Terra alle 5:41 e l’eclissi ha raggiunto il suo culmine alle 6:12, mentre alle 6:43 la Luna ha iniziato ad uscire dal cono d’ombra per poi scomparire all’orizzonte. Dall’Italia, infatti, non è stato possibile seguire la fase conclusiva dell’eclissi, che sarebbe stata comunque impedita visivamente dal sopraggiungere dell’alba. La prossima eclisse totale di Luna di cui sarà visibile tutta la fase di totalità avverrà tra 9 anni 11 mesi e 10 giorni (31 dicembre 2028). La prossima eclisse totale di Luna visibile in tutte le sue fasi avverrà tra 10 anni 10 mesi 29 giorni (20 dicembre 2029).

da Sorrentino | Gen 1, 2019 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

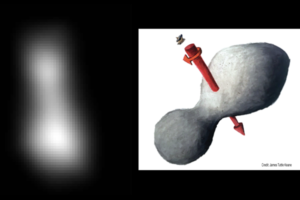

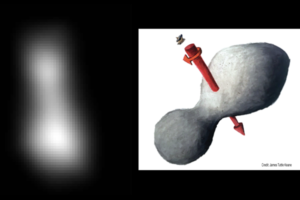

Ultima Thule, l’asteroide scoperto dal telescopio orbitale Hubble nel giugno 2014 e che si trova a 6,5 miliardi di chilometri dalla Terra, è diventato l’oggetto cosmico più lontano ad essere stato avvicinato da uno strumento inviato dall’uomo nello spazio. La sonda New Horizons della NASA, lanciata il 19 gennaio 2006 da Cape Canaveral con il potente razzo Atlas V e che ha svelato il mondo di Plutone sorvolandolo il 14 luglio del 2015, si è spinta nella Fascia di Kuiper, la culla degli corpi primordiali testimoni della nascita del sistema solare, arrivando a sfiorare a una distanza di 3.500 km, in questa regione buia, fredda e profonda, il sasso celeste a forma di tubero ribattezzato con il nome dell’isola mitica descritta nei diari dell’esploratore greco Pitea nel terzo secolo avanti Cristo. Il contatto è avvenuto alle 6:33 del mattino (ora italiana) del 1 gennaio 2019. Un inizio d’anno che segna una pietra miliare nella storia dell’esplorazione spaziale, sia perché dal Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena e dalla Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory nel Maryland sono stati capaci di guidare con la massima precisione la sonda “New Horizons” all’incontro ravvicinato, sia per i risultati scientifici attesi e che promettono di fornire nuove informazioni sullo stato di formazione del sistema solare avvenuto 4,6 miliardi di anni fa. E se dai centri di controllo della missione si è dovuto attendere sei ore per ricevere il segnale che confermasse l’esito positivo del rendez-vous cosmico, ci vorranno 20 mesi per acquisire i dati trasmessi dalla sonda che assommano a sette gigabyte, comprese le immagini in alta risoluzione destinati a rendere più nitido e comprensibile Ultima Thule nella forma e nelle dimensioni, con un diametro stimato tra i 40 e i 50 chilometri. Il passaggio ravvicinato di New Horizons all’asteroide è avvenuto alla velocità di 14.4 km al secondo. Un battito di ciglia per fotografare un piccolo mondo lontano che rappresenta una miniera ricchissima di informazioni sull’alba del nostro sistema solare.

Ultima Thule, l’asteroide scoperto dal telescopio orbitale Hubble nel giugno 2014 e che si trova a 6,5 miliardi di chilometri dalla Terra, è diventato l’oggetto cosmico più lontano ad essere stato avvicinato da uno strumento inviato dall’uomo nello spazio. La sonda New Horizons della NASA, lanciata il 19 gennaio 2006 da Cape Canaveral con il potente razzo Atlas V e che ha svelato il mondo di Plutone sorvolandolo il 14 luglio del 2015, si è spinta nella Fascia di Kuiper, la culla degli corpi primordiali testimoni della nascita del sistema solare, arrivando a sfiorare a una distanza di 3.500 km, in questa regione buia, fredda e profonda, il sasso celeste a forma di tubero ribattezzato con il nome dell’isola mitica descritta nei diari dell’esploratore greco Pitea nel terzo secolo avanti Cristo. Il contatto è avvenuto alle 6:33 del mattino (ora italiana) del 1 gennaio 2019. Un inizio d’anno che segna una pietra miliare nella storia dell’esplorazione spaziale, sia perché dal Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena e dalla Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory nel Maryland sono stati capaci di guidare con la massima precisione la sonda “New Horizons” all’incontro ravvicinato, sia per i risultati scientifici attesi e che promettono di fornire nuove informazioni sullo stato di formazione del sistema solare avvenuto 4,6 miliardi di anni fa. E se dai centri di controllo della missione si è dovuto attendere sei ore per ricevere il segnale che confermasse l’esito positivo del rendez-vous cosmico, ci vorranno 20 mesi per acquisire i dati trasmessi dalla sonda che assommano a sette gigabyte, comprese le immagini in alta risoluzione destinati a rendere più nitido e comprensibile Ultima Thule nella forma e nelle dimensioni, con un diametro stimato tra i 40 e i 50 chilometri. Il passaggio ravvicinato di New Horizons all’asteroide è avvenuto alla velocità di 14.4 km al secondo. Un battito di ciglia per fotografare un piccolo mondo lontano che rappresenta una miniera ricchissima di informazioni sull’alba del nostro sistema solare.

da Sorrentino | Dic 13, 2018 | Astronomia, Primo Piano

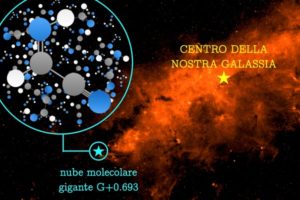

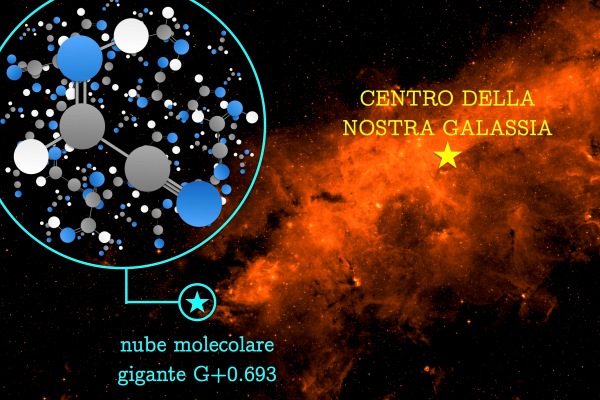

Un gruppo internazionale di astronomi guidato da Víctor M. Rivilla dell’INAF di Arcetri (Firenze) ha scoperto l’abbondante presenza nello spazio interstellare della molecola Cianometanimina (più precisamente di un suo pezzo mancante), considerata un precursore dell’adenina, cioè uno dei “mattoni” del DNA. Studiando le nubi molecolari della Via Lattea, gli esperti hanno avvistato per la prima volta nel mezzo interstellare, il “serbatoio” che alimenta la formazione di stelle e pianeti nell’Universo, la parte mancante della molecola Cianometanimina (Z-HNCHCN) che si pensa essere un precursore di una componente chiave del DNA e dell’RNA, cioè l’adenina. La scoperta è stata effettuata con i dati raccolti dal radiotelescopio IRAM di 30 metri a Granada, in Spagna. Modelli teorici hanno suggerito che l’adenina possa essere formata da molecole più semplici contenenti idrogeno (H), carbonio (C) e azoto (N). In particolare, i dimeri di HCN (molecole con 2 atomi di H, C e N) sono considerati i ”mattoni” fondamentali per la formazione dell’adenina. È per questo di cruciale importanza dal punto di vista astrobiologico capire come i dimeri HCN si formano nello spazio.

Un gruppo internazionale di astronomi guidato da Víctor M. Rivilla dell’INAF di Arcetri (Firenze) ha scoperto l’abbondante presenza nello spazio interstellare della molecola Cianometanimina (più precisamente di un suo pezzo mancante), considerata un precursore dell’adenina, cioè uno dei “mattoni” del DNA. Studiando le nubi molecolari della Via Lattea, gli esperti hanno avvistato per la prima volta nel mezzo interstellare, il “serbatoio” che alimenta la formazione di stelle e pianeti nell’Universo, la parte mancante della molecola Cianometanimina (Z-HNCHCN) che si pensa essere un precursore di una componente chiave del DNA e dell’RNA, cioè l’adenina. La scoperta è stata effettuata con i dati raccolti dal radiotelescopio IRAM di 30 metri a Granada, in Spagna. Modelli teorici hanno suggerito che l’adenina possa essere formata da molecole più semplici contenenti idrogeno (H), carbonio (C) e azoto (N). In particolare, i dimeri di HCN (molecole con 2 atomi di H, C e N) sono considerati i ”mattoni” fondamentali per la formazione dell’adenina. È per questo di cruciale importanza dal punto di vista astrobiologico capire come i dimeri HCN si formano nello spazio.

La Cianometanimina si presenta in due forme diverse, una delle quali (l’isomero E) era già stato rilevato alcuni anni fa in una nube gigante di gas, distante circa 25 mila anni luce dalla Terra. Dell’isomero Z nessuna traccia per molto tempo, almeno fino a questo momento. Víctor M. Rivilla spiega: “Abbiamo deciso di cercarlo nella nuvola molecolare gigante G+0.693-0.027 nel centro della nostra galassia. Abbiamo scelto questa regione perché i precedenti lavori ci hanno dimostrato che è molto ricca di altre molecole contenenti azoto e anche di altri importanti ingredienti per la vita come il fosforo. Non solo abbiamo rilevato la presenza di questa importante molecola, ma il risultato più interessante è che è davvero abbondante, molto più di quanto si pensasse in passato”. Le osservazioni hanno rivelato che l’isomero Z della molecola HNCHCN è sei volte più abbondante dell’isomero E. “Questa scoperta è emozionante perché abbiamo capito che i precursori dell’adenina, uno dei pezzi fondamentali del nostro DNA, sono efficientemente formati nello spazio. Questo è un passo cruciale per capire come gli ingredienti base della vita potrebbero essere stati assemblati nel mezzo interstellare prima di essere incorporati alla Terra primitiva”, conclude Rivilla.

(Photo credit: telescopio spaziale Spitzer della NASA/camera IRAC4 8 micrometri & Victor M. Rivilla)

da Sorrentino | Dic 11, 2018 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

La sonda Osiris-Rex della NASA ha scoperto la presenza di molecole d’acqua nei minerali che si trovano sulla superficie dell’asteroide Bennu, intorno al quale sta orbitando a 19 km di distanza dal 3 dicembre scorso dopo avere percorso 2,2 milioni di km dall’inizio del suo viaggio dalla Terra. Le indagini spettroscopiche indicano che si tratta di silicati idrati, materiali antichissimi, originati nella nebulosa protosolare da cui si sono formati i corpi che popolano il Sistema solare, che contengono acqua nella loro struttura cristallina. I dati ottenuti dai due spettrometri della sonda spaziale hanno rivelano la presenza di molecole che contengono atomi di ossigeno e di idrogeno legati insieme, noti come idrossili. Il gruppo di ricerca sospetta che questi gruppi idrossilici siano presenti in tutto l’asteroide, all’interno dei minerali, il che potrebbe significare che ad un certo punto il materiale roccioso di Bennu deve aver interagito con l’acqua. Infatti, mentre Bennu di per se è troppo piccolo per poter avere mai ospitato acqua liquida.

La sonda Osiris-Rex della NASA ha scoperto la presenza di molecole d’acqua nei minerali che si trovano sulla superficie dell’asteroide Bennu, intorno al quale sta orbitando a 19 km di distanza dal 3 dicembre scorso dopo avere percorso 2,2 milioni di km dall’inizio del suo viaggio dalla Terra. Le indagini spettroscopiche indicano che si tratta di silicati idrati, materiali antichissimi, originati nella nebulosa protosolare da cui si sono formati i corpi che popolano il Sistema solare, che contengono acqua nella loro struttura cristallina. I dati ottenuti dai due spettrometri della sonda spaziale hanno rivelano la presenza di molecole che contengono atomi di ossigeno e di idrogeno legati insieme, noti come idrossili. Il gruppo di ricerca sospetta che questi gruppi idrossilici siano presenti in tutto l’asteroide, all’interno dei minerali, il che potrebbe significare che ad un certo punto il materiale roccioso di Bennu deve aver interagito con l’acqua. Infatti, mentre Bennu di per se è troppo piccolo per poter avere mai ospitato acqua liquida.

John Robert Brucato, esobiologo dell’INAF all’Osservatorio Astrofisico di Arcetri e presente nel team scientifico della missione Osiris-Rex della NASA, osserva che la presenza di molecole d’acqua è stata rilevata nei minerali che sono sulla superficie dell’asteroide. L’acqua non si trova né allo stato liquido né sotto forma di ghiaccio. Si tratta di silicati idrati, che contengono acqua al loro interno, cioè nella loro struttura cristallina. Sono materiali antichissimi, originati nella nebulosa protosolare da cui si sono formati i corpi che popolano il Sistema solare. Un’altra caratteristica di Bennu è la sua bassissima riflettività alla luce solare. Dunque è un corpo celeste molto scuro ed è pensabile che sulla sua superficie ci siano metalli o materiale organico che assorbono moltissimo la luce. “Con l’avvicinarsi a Bennu – spiega Brucato – gli spettrometri di Osiris-Rex avranno la possibilità di osservare il materiale organico presente sulla sua superficie. Con i campioni che verranno riportati a Terra avremo la possibilità di realizzare un’analisi estremamente dettagliata della composizione chimica e mineralogica di quelle rocce”. Attualmente Osirix-Rex sta effettuando una ricognizione preliminare sull’asteroide, sorvolando il polo nord, l’equatore e il polo sud di Bennu a distanze fino a 7 km dalla superficie, al fine di determinare al meglio la massa dell’asteroide. Gli scienziati e gli ingegneri della missione devono infatti conoscere la massa dell’asteroide per progettare l’orbita del satellite, poiché la massa influisce sull’attrazione gravitazionale che l’asteroide esercita sul satellite stesso. Conoscere la massa di Bennu permetterà al team scientifico di comprendere la struttura e la composizione dell’asteroide. Il primo inserimento orbitale della sonda è previsto per il 31 dicembre, dopodiché Osiris-Rex rimarrà in orbita fino a metà febbraio 2019, quando ne uscirà per iniziare un’altra serie di voli per affrontare la prossima fase di rilevamento. Durante la prima fase orbitale, l’astronave orbiterà sull’asteroide a una distanza di 1,2 km dal centro di Bennu, stabilendo nuovi record come corpo più piccolo attorno al quale sia mai orbitato un veicolo spaziale, alla distanza dalla superficie più vicina fino ad ora mai raggiunta.

Il cacciatore di pianeti SPHERE, montato in uno dei telescopi del VLT (Very Large Telescope) in Cile, ha analizzato il disco ricco di gas scoprendo la presenza di un oggetto che potrebbe essere un protopianeta, osservando le immagini ad alto contrasto e alta risoluzione dei dintorni della giovane stella HD169142. Il disco osservato e studiato da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, guidato dall’astronomo Raffaele Gratton, è formato da tre anelli e all’interno di una delle cavità vi sono sia bracci di spirale che addensamenti di polvere. Le spirali possono essere causate dalla presenza di un pianeta. Secondo i ricercatori, questo oggetto si troverebbe lungo il braccio principale e presumibilmente nella cavità tra il secondo e il terzo anello. I pianeti si formano nei dischi protostellari, durante lo stesso evento che porta alla formazione della stella. L’osservazione di pianeti appena formati fornisce informazioni chiave sui dettagli del meccanismo di formazione. Ci si aspetta che i pianeti giovani causino cavità e spirali nei dischi. Tuttavia, i pianeti più giovani sono circondati da nubi di polvere che ne rendono difficile l’osservazione diretta e quindi la conferma della loro presenza. Per questo motivo, vi sono pochissime rivelazioni chiare di pianeti in una simile fase evolutiva, in dischi ancora ricchi di gas; un caso particolarmente interessante riguarda l’ambiente attorno alla stella PDS70, recentemente scrutato sempre da SPHERE. Mentre molti degli addensamenti di polvere sono all’interno degli anelli del disco della stella HD169142, uno si trova nella cavità tra i due anelli esterni. Numerosi aspetti del sistema trovano una ragionevole spiegazione se si assume che quell’addensamento sia una nube che avvolge il pianeta ritenuto responsabile delle spirali e della cavità osservate da SPHERE. Il pianeta non è visibile alle lunghezze d’onda più corte, dove si vede solo la nube che lo circonda illuminata dalla stella, ma potrebbe essere responsabile di quello che si vede alle lunghezze d’onda più lunghe (oltre 2 micron). È possibile stimare una massa usando dati dinamici e fotometri: il risultato è tra 1 e 4 volte la massa di Giove.

Il cacciatore di pianeti SPHERE, montato in uno dei telescopi del VLT (Very Large Telescope) in Cile, ha analizzato il disco ricco di gas scoprendo la presenza di un oggetto che potrebbe essere un protopianeta, osservando le immagini ad alto contrasto e alta risoluzione dei dintorni della giovane stella HD169142. Il disco osservato e studiato da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, guidato dall’astronomo Raffaele Gratton, è formato da tre anelli e all’interno di una delle cavità vi sono sia bracci di spirale che addensamenti di polvere. Le spirali possono essere causate dalla presenza di un pianeta. Secondo i ricercatori, questo oggetto si troverebbe lungo il braccio principale e presumibilmente nella cavità tra il secondo e il terzo anello. I pianeti si formano nei dischi protostellari, durante lo stesso evento che porta alla formazione della stella. L’osservazione di pianeti appena formati fornisce informazioni chiave sui dettagli del meccanismo di formazione. Ci si aspetta che i pianeti giovani causino cavità e spirali nei dischi. Tuttavia, i pianeti più giovani sono circondati da nubi di polvere che ne rendono difficile l’osservazione diretta e quindi la conferma della loro presenza. Per questo motivo, vi sono pochissime rivelazioni chiare di pianeti in una simile fase evolutiva, in dischi ancora ricchi di gas; un caso particolarmente interessante riguarda l’ambiente attorno alla stella PDS70, recentemente scrutato sempre da SPHERE. Mentre molti degli addensamenti di polvere sono all’interno degli anelli del disco della stella HD169142, uno si trova nella cavità tra i due anelli esterni. Numerosi aspetti del sistema trovano una ragionevole spiegazione se si assume che quell’addensamento sia una nube che avvolge il pianeta ritenuto responsabile delle spirali e della cavità osservate da SPHERE. Il pianeta non è visibile alle lunghezze d’onda più corte, dove si vede solo la nube che lo circonda illuminata dalla stella, ma potrebbe essere responsabile di quello che si vede alle lunghezze d’onda più lunghe (oltre 2 micron). È possibile stimare una massa usando dati dinamici e fotometri: il risultato è tra 1 e 4 volte la massa di Giove.

Attorno a una stella in formazione di taglia simile al nostro Sole, scoperta da un team internazionale di scienziati, tra cui Víctor M. Rivilla dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, la molecola organica HOCH2CN, un precursore chiave nel processo di assemblaggio dei “mattoni” di RNA e DNA. E’ la prima volta che viene individuata l’esistenza di molecole prebiotiche di glicolonitrile (HOCH2CN) nello spazio, per la precisione nel materiale che circonda la stella in formazione IRAS16293-2422 B, distante circa 450 anni luce da noi. La scoperta, importante per lo studio delle molecole di DNA e RNA nello spazio, è stata realizzata grazie ai dati raccolti dalle antenne di ALMA in Cile ed è stata appena pubblicata sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Tra gli autori figurano anche Víctor M. Rivilla, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Arcetri a Firenze, e Leonardo Testi, astronomo dell’ESO e associato INAF. Tra le numerose teorie che ritengono l’RNA primordiale alla base della vita come la conosciamo, la molecola di glicolonitrile è riconosciuta come un precursore chiave nei processi che portano alla formazione delle basi azotate, come ad esempio l’adenina (una delle componenti fondamentali delle catene di RNA e DNA). Ricordiamo che un team di ricercatori guidato da RiVilla ha scoperto di recente anche un altro precursore di questo nucleotide, la cianometanimina, all’interno di una nube molecolare nella nostra galassia.

Attorno a una stella in formazione di taglia simile al nostro Sole, scoperta da un team internazionale di scienziati, tra cui Víctor M. Rivilla dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, la molecola organica HOCH2CN, un precursore chiave nel processo di assemblaggio dei “mattoni” di RNA e DNA. E’ la prima volta che viene individuata l’esistenza di molecole prebiotiche di glicolonitrile (HOCH2CN) nello spazio, per la precisione nel materiale che circonda la stella in formazione IRAS16293-2422 B, distante circa 450 anni luce da noi. La scoperta, importante per lo studio delle molecole di DNA e RNA nello spazio, è stata realizzata grazie ai dati raccolti dalle antenne di ALMA in Cile ed è stata appena pubblicata sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Tra gli autori figurano anche Víctor M. Rivilla, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Arcetri a Firenze, e Leonardo Testi, astronomo dell’ESO e associato INAF. Tra le numerose teorie che ritengono l’RNA primordiale alla base della vita come la conosciamo, la molecola di glicolonitrile è riconosciuta come un precursore chiave nei processi che portano alla formazione delle basi azotate, come ad esempio l’adenina (una delle componenti fondamentali delle catene di RNA e DNA). Ricordiamo che un team di ricercatori guidato da RiVilla ha scoperto di recente anche un altro precursore di questo nucleotide, la cianometanimina, all’interno di una nube molecolare nella nostra galassia.

Decine di milioni di persone hanno potuto ammirare il 21 gennaio 2019 l’eclissi lunare più lunga e luminosa del secolo, con la Luna si in fase di plenilunio e alla minima distanza dalla Terra (357.344 km di perigeo), si è trovata nel cono d’ombra creato dal nostro pianeta. L’allineamento Sole-Terra-Luna ha dato vita a un’eclissi lunare totale caratterizzata dalla tipica colorazione rossastra, effetto prodotto dalla colorazione che la luce solare assume attraversando gli strati al bordo esterno dell’atmosfera terrestre per proiettarsi sul disco lunare. Lo spettacolo della Superluna rossa si è presentato nella sua interezza agli occhi degli abitanti delle Americhe, dell’Europa, dell’Africa occidentale, della Russia nord-orientale e del Pacifico orientale. La luna è entrata in penombra alle 3:36 notturne ora italiana e nel cono d’ombra della Terra alle 5:41 e l’eclissi ha raggiunto il suo culmine alle 6:12, mentre alle 6:43 la Luna ha iniziato ad uscire dal cono d’ombra per poi scomparire all’orizzonte. Dall’Italia, infatti, non è stato possibile seguire la fase conclusiva dell’eclissi, che sarebbe stata comunque impedita visivamente dal sopraggiungere dell’alba. La prossima eclisse totale di Luna di cui sarà visibile tutta la fase di totalità avverrà tra 9 anni 11 mesi e 10 giorni (31 dicembre 2028). La prossima eclisse totale di Luna visibile in tutte le sue fasi avverrà tra 10 anni 10 mesi 29 giorni (20 dicembre 2029).

Decine di milioni di persone hanno potuto ammirare il 21 gennaio 2019 l’eclissi lunare più lunga e luminosa del secolo, con la Luna si in fase di plenilunio e alla minima distanza dalla Terra (357.344 km di perigeo), si è trovata nel cono d’ombra creato dal nostro pianeta. L’allineamento Sole-Terra-Luna ha dato vita a un’eclissi lunare totale caratterizzata dalla tipica colorazione rossastra, effetto prodotto dalla colorazione che la luce solare assume attraversando gli strati al bordo esterno dell’atmosfera terrestre per proiettarsi sul disco lunare. Lo spettacolo della Superluna rossa si è presentato nella sua interezza agli occhi degli abitanti delle Americhe, dell’Europa, dell’Africa occidentale, della Russia nord-orientale e del Pacifico orientale. La luna è entrata in penombra alle 3:36 notturne ora italiana e nel cono d’ombra della Terra alle 5:41 e l’eclissi ha raggiunto il suo culmine alle 6:12, mentre alle 6:43 la Luna ha iniziato ad uscire dal cono d’ombra per poi scomparire all’orizzonte. Dall’Italia, infatti, non è stato possibile seguire la fase conclusiva dell’eclissi, che sarebbe stata comunque impedita visivamente dal sopraggiungere dell’alba. La prossima eclisse totale di Luna di cui sarà visibile tutta la fase di totalità avverrà tra 9 anni 11 mesi e 10 giorni (31 dicembre 2028). La prossima eclisse totale di Luna visibile in tutte le sue fasi avverrà tra 10 anni 10 mesi 29 giorni (20 dicembre 2029).

Ultima Thule, l’asteroide scoperto dal telescopio orbitale Hubble nel giugno 2014 e che si trova a 6,5 miliardi di chilometri dalla Terra, è diventato l’oggetto cosmico più lontano ad essere stato avvicinato da uno strumento inviato dall’uomo nello spazio. La sonda New Horizons della NASA, lanciata il 19 gennaio 2006 da Cape Canaveral con il potente razzo Atlas V e che ha svelato il mondo di Plutone sorvolandolo il 14 luglio del 2015, si è spinta nella Fascia di Kuiper, la culla degli corpi primordiali testimoni della nascita del sistema solare, arrivando a sfiorare a una distanza di 3.500 km, in questa regione buia, fredda e profonda, il sasso celeste a forma di tubero ribattezzato con il nome dell’isola mitica descritta nei diari dell’esploratore greco Pitea nel terzo secolo avanti Cristo. Il contatto è avvenuto alle 6:33 del mattino (ora italiana) del 1 gennaio 2019. Un inizio d’anno che segna una pietra miliare nella storia dell’esplorazione spaziale, sia perché dal Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena e dalla Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory nel Maryland sono stati capaci di guidare con la massima precisione la sonda “New Horizons” all’incontro ravvicinato, sia per i risultati scientifici attesi e che promettono di fornire nuove informazioni sullo stato di formazione del sistema solare avvenuto 4,6 miliardi di anni fa. E se dai centri di controllo della missione si è dovuto attendere sei ore per ricevere il segnale che confermasse l’esito positivo del rendez-vous cosmico, ci vorranno 20 mesi per acquisire i dati trasmessi dalla sonda che assommano a sette gigabyte, comprese le immagini in alta risoluzione destinati a rendere più nitido e comprensibile Ultima Thule nella forma e nelle dimensioni, con un diametro stimato tra i 40 e i 50 chilometri. Il passaggio ravvicinato di New Horizons all’asteroide è avvenuto alla velocità di 14.4 km al secondo. Un battito di ciglia per fotografare un piccolo mondo lontano che rappresenta una miniera ricchissima di informazioni sull’alba del nostro sistema solare.

Ultima Thule, l’asteroide scoperto dal telescopio orbitale Hubble nel giugno 2014 e che si trova a 6,5 miliardi di chilometri dalla Terra, è diventato l’oggetto cosmico più lontano ad essere stato avvicinato da uno strumento inviato dall’uomo nello spazio. La sonda New Horizons della NASA, lanciata il 19 gennaio 2006 da Cape Canaveral con il potente razzo Atlas V e che ha svelato il mondo di Plutone sorvolandolo il 14 luglio del 2015, si è spinta nella Fascia di Kuiper, la culla degli corpi primordiali testimoni della nascita del sistema solare, arrivando a sfiorare a una distanza di 3.500 km, in questa regione buia, fredda e profonda, il sasso celeste a forma di tubero ribattezzato con il nome dell’isola mitica descritta nei diari dell’esploratore greco Pitea nel terzo secolo avanti Cristo. Il contatto è avvenuto alle 6:33 del mattino (ora italiana) del 1 gennaio 2019. Un inizio d’anno che segna una pietra miliare nella storia dell’esplorazione spaziale, sia perché dal Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena e dalla Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory nel Maryland sono stati capaci di guidare con la massima precisione la sonda “New Horizons” all’incontro ravvicinato, sia per i risultati scientifici attesi e che promettono di fornire nuove informazioni sullo stato di formazione del sistema solare avvenuto 4,6 miliardi di anni fa. E se dai centri di controllo della missione si è dovuto attendere sei ore per ricevere il segnale che confermasse l’esito positivo del rendez-vous cosmico, ci vorranno 20 mesi per acquisire i dati trasmessi dalla sonda che assommano a sette gigabyte, comprese le immagini in alta risoluzione destinati a rendere più nitido e comprensibile Ultima Thule nella forma e nelle dimensioni, con un diametro stimato tra i 40 e i 50 chilometri. Il passaggio ravvicinato di New Horizons all’asteroide è avvenuto alla velocità di 14.4 km al secondo. Un battito di ciglia per fotografare un piccolo mondo lontano che rappresenta una miniera ricchissima di informazioni sull’alba del nostro sistema solare.

Un gruppo internazionale di astronomi guidato da Víctor M. Rivilla dell’INAF di Arcetri (Firenze) ha scoperto l’abbondante presenza nello spazio interstellare della molecola Cianometanimina (più precisamente di un suo pezzo mancante), considerata un precursore dell’adenina, cioè uno dei “mattoni” del DNA. Studiando le nubi molecolari della Via Lattea, gli esperti hanno avvistato per la prima volta nel mezzo interstellare, il “serbatoio” che alimenta la formazione di stelle e pianeti nell’Universo, la parte mancante della molecola Cianometanimina (Z-HNCHCN) che si pensa essere un precursore di una componente chiave del DNA e dell’RNA, cioè l’adenina. La scoperta è stata effettuata con i dati raccolti dal radiotelescopio IRAM di 30 metri a Granada, in Spagna. Modelli teorici hanno suggerito che l’adenina possa essere formata da molecole più semplici contenenti idrogeno (H), carbonio (C) e azoto (N). In particolare, i dimeri di HCN (molecole con 2 atomi di H, C e N) sono considerati i ”mattoni” fondamentali per la formazione dell’adenina. È per questo di cruciale importanza dal punto di vista astrobiologico capire come i dimeri HCN si formano nello spazio.

Un gruppo internazionale di astronomi guidato da Víctor M. Rivilla dell’INAF di Arcetri (Firenze) ha scoperto l’abbondante presenza nello spazio interstellare della molecola Cianometanimina (più precisamente di un suo pezzo mancante), considerata un precursore dell’adenina, cioè uno dei “mattoni” del DNA. Studiando le nubi molecolari della Via Lattea, gli esperti hanno avvistato per la prima volta nel mezzo interstellare, il “serbatoio” che alimenta la formazione di stelle e pianeti nell’Universo, la parte mancante della molecola Cianometanimina (Z-HNCHCN) che si pensa essere un precursore di una componente chiave del DNA e dell’RNA, cioè l’adenina. La scoperta è stata effettuata con i dati raccolti dal radiotelescopio IRAM di 30 metri a Granada, in Spagna. Modelli teorici hanno suggerito che l’adenina possa essere formata da molecole più semplici contenenti idrogeno (H), carbonio (C) e azoto (N). In particolare, i dimeri di HCN (molecole con 2 atomi di H, C e N) sono considerati i ”mattoni” fondamentali per la formazione dell’adenina. È per questo di cruciale importanza dal punto di vista astrobiologico capire come i dimeri HCN si formano nello spazio.

La sonda Osiris-Rex della NASA ha scoperto la presenza di molecole d’acqua nei minerali che si trovano sulla superficie dell’asteroide Bennu, intorno al quale sta orbitando a 19 km di distanza dal 3 dicembre scorso dopo avere percorso 2,2 milioni di km dall’inizio del suo viaggio dalla Terra. Le indagini spettroscopiche indicano che si tratta di silicati idrati, materiali antichissimi, originati nella nebulosa protosolare da cui si sono formati i corpi che popolano il Sistema solare, che contengono acqua nella loro struttura cristallina. I dati ottenuti dai due spettrometri della sonda spaziale hanno rivelano la presenza di molecole che contengono atomi di ossigeno e di idrogeno legati insieme, noti come

La sonda Osiris-Rex della NASA ha scoperto la presenza di molecole d’acqua nei minerali che si trovano sulla superficie dell’asteroide Bennu, intorno al quale sta orbitando a 19 km di distanza dal 3 dicembre scorso dopo avere percorso 2,2 milioni di km dall’inizio del suo viaggio dalla Terra. Le indagini spettroscopiche indicano che si tratta di silicati idrati, materiali antichissimi, originati nella nebulosa protosolare da cui si sono formati i corpi che popolano il Sistema solare, che contengono acqua nella loro struttura cristallina. I dati ottenuti dai due spettrometri della sonda spaziale hanno rivelano la presenza di molecole che contengono atomi di ossigeno e di idrogeno legati insieme, noti come