Sorgente di neutrini e fotoni

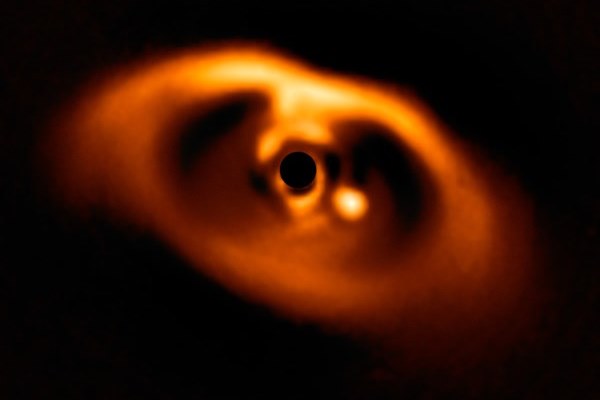

Per la prima volta, gli scienziati sono riusciti a individuare la possibile sorgente di un neutrino cosmico grazie all’associazione con una sorgente di raggi gamma, cioè fotoni di alta e altissima energia. Si tratta di un blazar, ossia una galassia attiva con un buco nero supermassiccio al centro, distante 4,5 miliardi di anni luce, in direzione della costellazione di Orione. A questo straordinario risultato, pubblicato su Science, i ricercatori sono arrivati combinando i dati del rivelatore di neutrini IceCube, che opera tra i ghiacci del Polo Sud, e altri 15 esperimenti per la rivelazione dei fotoni da terra e nello spazio. L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e varie Università italiane hanno dato contributi determinanti attraverso la partecipazione dei propri ricercatori a molti degli esperimenti e osservatori coinvolti nella scoperta.

Per la prima volta, gli scienziati sono riusciti a individuare la possibile sorgente di un neutrino cosmico grazie all’associazione con una sorgente di raggi gamma, cioè fotoni di alta e altissima energia. Si tratta di un blazar, ossia una galassia attiva con un buco nero supermassiccio al centro, distante 4,5 miliardi di anni luce, in direzione della costellazione di Orione. A questo straordinario risultato, pubblicato su Science, i ricercatori sono arrivati combinando i dati del rivelatore di neutrini IceCube, che opera tra i ghiacci del Polo Sud, e altri 15 esperimenti per la rivelazione dei fotoni da terra e nello spazio. L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e varie Università italiane hanno dato contributi determinanti attraverso la partecipazione dei propri ricercatori a molti degli esperimenti e osservatori coinvolti nella scoperta.

Questa osservazione senza precedenti, frutto del lavoro “corale” dell’astronomia multimessaggero, ha fornito anche un solido indizio verso la spiegazione di uno dei maggiori misteri ancora irrisolti: l’origine dei raggi cosmici di altissima energia. I raggi cosmici sono, infatti, composti prevalentemente da protoni, particelle elettricamente cariche che sono quindi deviate dai campi magnetici che permeano lo spazio, impedendoci di risalire alla loro origine. Un aiuto per chiarire questo mistero, che dura da oltre 100 anni, arriva dai neutrini che sono prodotti proprio dai protoni di alta energia. Essendo particelle neutre e con massa piccolissima, i neutrini non vengono deviati dai campi magnetici e interagiscono pochissimo con la materia, dimostrandosi dunque perfetti messaggeri, in grado di portarci diritti alla loro origine.

Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, sottolinea che si tratta di “un altro grande risultato dell’astronomia multimessaggero, oltre ai fotoni e alle onde gravitazionali, sorgenti estremamente energetiche nell’universo comunicano con noi attraverso neutrini di altissima energia. Grazie a questa nuova astronomia l’universo ogni giorno diventa più piccolo e meno sconosciuto, grazie ai sofisticati strumenti a terra e nello spazio sviluppata dai ricercatori di ASI, INAF e INFN”. Nichi D’Amico, presidente dell’INAF, osserva come, anche in questa scoperta, come nel caso dell’emissione di onde gravitazionali da parte del primo merger di due stelle di neutroni mai osservato, la potenza di fuoco di cui dispone l’INAF, a tutte le lunghezze d’onda e con strumentazione di avanguardia da terra e dallo spazio, si è dimostrata determinante per rispondere ad alcune delle domande fondamentali per la comprensione dell’universo”.

Era il 22 settembre 2017 quando il rivelatore di neutrini IceCube osservava un interessante neutrino, battezzato poi IC-170922A. Interessante perché la sua energia molto elevata, pari a 290 TeV (teraelettronvolt, mille miliardi di elettronvolt), indicava, con ogni probabilità, che era stato originato da un lontano oggetto celeste molto “attivo”. Poiché, in base alle teorie, la produzione di neutrini cosmici è sempre accompagnata da raggi gamma, quando IceCube ha visto IC-170922A ha subito lanciato un “allerta neutrino” a tutti i telescopi, disseminati nello spazio e sulla Terra, nella speranza che le loro osservazioni potessero aiutare a individuarne con precisione la sorgente. E così è stato.

Il satellite Fermi, realizzato dalla NASA e che conta su una importante partecipazione di ASI, INAF e INFN, osservando con il telescopio LAT i raggi gamma molto energetici provenienti dalla direzione del neutrino, ha trovato un’emissione coincidente con una sorgente di raggi gamma che era in stato “eccitato”. Era il blazar TXS 0506+056: un nucleo galattico attivo, cioè un buco nero supermassiccio al centro di una galassia che espelle un getto di materia relativistica, flussi di particelle e radiazioni energetiche a velocità vicine a quella della luce. Fermi-LAT ha diramato subito l’allerta tramite un ATel, un Telegramma Astronomico come viene chiamato, che ha consentito a tutti gli altri 14 esperimenti di puntare la sorgente. Il satellite italiano AGILE, realizzato da ASI con il contributo di INAF e INFN, ha quindi confermato l’informazione di Fermi-LAT con un altro Telegramma. Anche i telescopi MAGIC, realizzati e gestiti con il contributo importante di INAF e INFN, sull’isola di La Palma alle Canarie, che studiano i raggi gamma da terra attraverso la radiazione Cherenkov prodotta dall’interazione dei fotoni gamma provenienti dalle sorgenti celesti con l’atmosfera terrestre, hanno orientato i loro giganteschi specchi verso la sorgente riuscendo, con 12 ore di osservazione, a rivelarla osservandola a un’energia mille volte maggiore di quella di Fermi, fornendo così un altro importante pezzo per il completamento di questa scoperta.

Il satellite Fermi, realizzato dalla NASA e che conta su una importante partecipazione di ASI, INAF e INFN, osservando con il telescopio LAT i raggi gamma molto energetici provenienti dalla direzione del neutrino, ha trovato un’emissione coincidente con una sorgente di raggi gamma che era in stato “eccitato”. Era il blazar TXS 0506+056: un nucleo galattico attivo, cioè un buco nero supermassiccio al centro di una galassia che espelle un getto di materia relativistica, flussi di particelle e radiazioni energetiche a velocità vicine a quella della luce. Fermi-LAT ha diramato subito l’allerta tramite un ATel, un Telegramma Astronomico come viene chiamato, che ha consentito a tutti gli altri 14 esperimenti di puntare la sorgente. Il satellite italiano AGILE, realizzato da ASI con il contributo di INAF e INFN, ha quindi confermato l’informazione di Fermi-LAT con un altro Telegramma. Anche i telescopi MAGIC, realizzati e gestiti con il contributo importante di INAF e INFN, sull’isola di La Palma alle Canarie, che studiano i raggi gamma da terra attraverso la radiazione Cherenkov prodotta dall’interazione dei fotoni gamma provenienti dalle sorgenti celesti con l’atmosfera terrestre, hanno orientato i loro giganteschi specchi verso la sorgente riuscendo, con 12 ore di osservazione, a rivelarla osservandola a un’energia mille volte maggiore di quella di Fermi, fornendo così un altro importante pezzo per il completamento di questa scoperta.

Tra gli esperimenti che studiano i fotoni e che hanno rivelato la sorgente, ci sono anche altri tre satelliti con una significativa partecipazione italiana: Swift, della NASA, che ha un piccolo campo di vista ma una elevata capacità di ‘girarsi’ per ripuntare velocemente una sorgente improvvisamente ‘eccitata’, NuSTAR, sempre della NASA, che con i propri telescopi per i raggi X riesce a fare immagini dell’Universo ad alta energia, e INTEGRAL, dell’ESA, che non hanno visto la sorgente ma ha fornito un limite superiore alla sua intensità, permettendo agli scienziati di escludere che il neutrino fosse associato a un lampo di raggi gamma (GRB, Gamma Ray Burst). Grazie alla combinazione di tutte le diverse osservazioni è stato così possibile individuare proprio nel blazar TXS 0506+056, che si trova al cuore di una galassia a una distanza di 4,5 miliardi di anni luce dalla Terra, la probabile sorgente del neutrino. La distanza di tale galassia ospite è stata misurata da un team di ricercatori dell’INAF di Padova.

L’identificazione della sorgente dei raggi cosmici

Diversamente dal caso delle onde gravitazionali e del violento lampo gamma prodotti nella fusione di due stelle di neutroni, dove l’identificazione della sorgente si basava su una coincidenza temporale molto stretta, l’associazione fra il neutrino di IceCube e la sorgente TXS 0506+056, indicata dal telescopio LAT a bordo di Fermi, si fonda sulla coincidenza di posizione, all’interno di un decimo di grado, la cui affidabilità è stata calcolata basandosi sui dati Fermi-LAT. Per riuscire ad associare IC-170922A con la sorgente TXS 0506+056, il team Fermi-LAT ha dovuto riprodurre l’intero cielo gamma e studiarne la variabilità arrivando a valutare la probabilità di una coincidenza spaziale spuria a meno dell’1%. Un ulteriore indizio viene dall’osservazione da parte di MAGIC dei fotoni gamma a energie prossime a quelle del neutrino rivelato da IceCube, che rende questa associazione ancora più stringente e permette di avere un quadro più chiaro sull’origine di entrambe le emissioni. Nel blazar TXS 0506+056 il getto, alimentato dalla materia espulsa dal disco di accrescimento del buco nero nel quale era precipitata, è proprio la regione in cui le osservazioni di onde radio e di raggi gamma ci dicono che vengono accelerate particelle di alta energia. Adesso, che oltre ai raggi gamma abbiamo osservato anche un neutrino molto energetico, possiamo concludere che, oltre agli elettroni (e ai positroni), ci sono sicuramente anche protoni accelerati. Possiamo, inoltre, affermare che, per produrre il neutrino osservato, questi protoni sono sicuramente di energia estremamente elevata. Oltre a testimoniare in maniera chiara la presenza di protoni accelerati, il neutrino IC-170922A ci permette di risolvere, in parte, il mistero rappresentato dai raggi cosmici di energie estreme. Questo straordinario risultato della neonata astronomia multimessaggero conferma dunque la strettissima connessione che sussiste tra i diversi messaggeri cosmici.

Un team di ricerca italiano del quale fa parte anche l’Istituto per l’ambiente marino costiero del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iamc) di Messina, oltre alle Università dell’Insubria, di Perugia, di Bolzano, di Trieste, di Venezia e della Tuscia, ha studiato in Antartide le brine, liquidi molto salati, in cui prosperano microorganismi che si sono adattati a vivere in crio-ecosistemi (sistemi estremi caratterizzati da basse temperature). Lo studio è stato condotto in un lago perennemente ghiacciato di Tarn Flat, nella Terra Vittoria, dove sono stati rinvenute due distinte comunità di funghi in due strati di brine, separati da un sottile strato di ghiaccio di 12 cm. I risultati ottenuti sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Reports. “Quanto evidenziato rende possibile ipotizzare una prospettiva di vita anche in ambienti analoghi, quali le Lune ghiacciate del sistema solare o Marte. L’ipotesi che possa esistere una qualche forma di vita in ambienti extraterrestri è legata al fatto che vi è stata rilevata la possibile presenza di brine, come in Antartide”, spiega Maurizio Azzaro del Cnr-Iamc, coautore dello studio. “I crio-ecosistemi sono studiati per comprendere come queste realtà funzionino sulla Terra e quali potrebbero essere le fonti di energia in grado di consentire la vita in analoghe condizioni estreme. Ancora non sappiamo se nelle brine di altri pianeti del sistema solare ci siano microbi ma per studiare la possibile abitabilità di tali sistemi extraterrestri, in futuro, si potrebbero impiantare microbi terrestri”. Per studiare in maniera più approfondita le brine di alcuni laghi perennemente ghiacciati, un gruppo di ricercatori quest’anno partirà per il Polo Sud, nell’ambito del Programma nazionale di ricerche in Antartide (Pnra), finanziato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e attuato dall’Enea per gli aspetti logistici e dal Cnr per la programmazione e il coordinamento scientifico. “La missione comincerà a novembre, durerà circa un mese e riguarderà i crio-ecosistemi (già studiati in due passate spedizioni scientifiche del Pnra, nel 2014 e nel 2017) che sappiamo ospitano brine in forma liquida. Inoltre, ci avvarremo del geo-radar per individuare altri laghi che possano racchiudere brine”, conclude Azzaro. “Bisognerà perforare i laghi ghiacciati con un carotatore, quindi le brine saranno prelevate sterilmente per essere trattate e analizzate nei laboratori della stazione scientifica italiana Mario Zucchelli. Cercheremo quindi di isolare e caratterizzare in laboratorio i ceppi microbici presenti, ricorrendo sia a metodi colturali sia a estrazione del Dna della componente procariotica (batteri e archeobatteri) ed eucariotica. L’obiettivo di questi studi è aumentare le conoscenze sulla vita microbica in ambienti estremi e capire come possa essere sostenuta nei crio-ambienti terrestri, per acquisire elementi utili a ipotizzare sistemi analoghi in altri mondi ghiacciati dell’Universo”.

Un team di ricerca italiano del quale fa parte anche l’Istituto per l’ambiente marino costiero del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iamc) di Messina, oltre alle Università dell’Insubria, di Perugia, di Bolzano, di Trieste, di Venezia e della Tuscia, ha studiato in Antartide le brine, liquidi molto salati, in cui prosperano microorganismi che si sono adattati a vivere in crio-ecosistemi (sistemi estremi caratterizzati da basse temperature). Lo studio è stato condotto in un lago perennemente ghiacciato di Tarn Flat, nella Terra Vittoria, dove sono stati rinvenute due distinte comunità di funghi in due strati di brine, separati da un sottile strato di ghiaccio di 12 cm. I risultati ottenuti sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Reports. “Quanto evidenziato rende possibile ipotizzare una prospettiva di vita anche in ambienti analoghi, quali le Lune ghiacciate del sistema solare o Marte. L’ipotesi che possa esistere una qualche forma di vita in ambienti extraterrestri è legata al fatto che vi è stata rilevata la possibile presenza di brine, come in Antartide”, spiega Maurizio Azzaro del Cnr-Iamc, coautore dello studio. “I crio-ecosistemi sono studiati per comprendere come queste realtà funzionino sulla Terra e quali potrebbero essere le fonti di energia in grado di consentire la vita in analoghe condizioni estreme. Ancora non sappiamo se nelle brine di altri pianeti del sistema solare ci siano microbi ma per studiare la possibile abitabilità di tali sistemi extraterrestri, in futuro, si potrebbero impiantare microbi terrestri”. Per studiare in maniera più approfondita le brine di alcuni laghi perennemente ghiacciati, un gruppo di ricercatori quest’anno partirà per il Polo Sud, nell’ambito del Programma nazionale di ricerche in Antartide (Pnra), finanziato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e attuato dall’Enea per gli aspetti logistici e dal Cnr per la programmazione e il coordinamento scientifico. “La missione comincerà a novembre, durerà circa un mese e riguarderà i crio-ecosistemi (già studiati in due passate spedizioni scientifiche del Pnra, nel 2014 e nel 2017) che sappiamo ospitano brine in forma liquida. Inoltre, ci avvarremo del geo-radar per individuare altri laghi che possano racchiudere brine”, conclude Azzaro. “Bisognerà perforare i laghi ghiacciati con un carotatore, quindi le brine saranno prelevate sterilmente per essere trattate e analizzate nei laboratori della stazione scientifica italiana Mario Zucchelli. Cercheremo quindi di isolare e caratterizzare in laboratorio i ceppi microbici presenti, ricorrendo sia a metodi colturali sia a estrazione del Dna della componente procariotica (batteri e archeobatteri) ed eucariotica. L’obiettivo di questi studi è aumentare le conoscenze sulla vita microbica in ambienti estremi e capire come possa essere sostenuta nei crio-ambienti terrestri, per acquisire elementi utili a ipotizzare sistemi analoghi in altri mondi ghiacciati dell’Universo”.

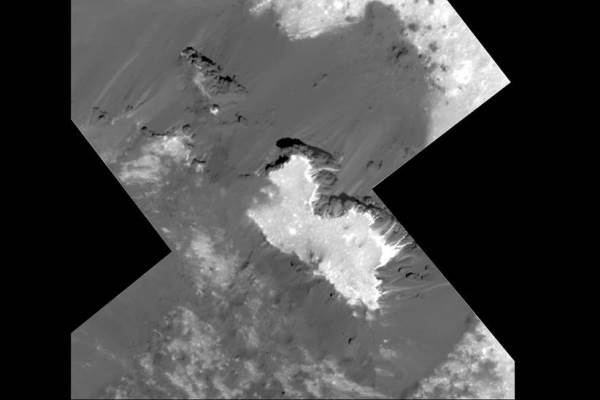

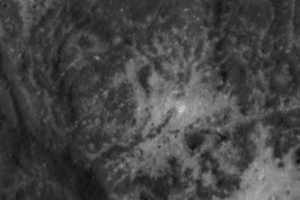

Lo scorso 6 giugno, la sonda della Nasa Dawn ha raggiunto la sua orbita finale attorno al pianeta nano Cerere scattando migliaia di splendide immagini e raccogliendo altri preziosi dati. Dawn si è fermata è 35 chilometri di distanza dalla superficie segnando un record personale: è l’orbita più bassa dell’intera missione. I ricercatori hanno di nuovo posto l’attenzione sulla zona più brillante del pianeta nano Cerere, situata all’interno del cratere Occator, che presenta la più elevata concentrazione di carbonati mai registrata in ambienti al di fuori di quello terrestre. La natura di questi carbonati era stata scoperta dai dati raccolti con lo strumento VIR (Visual and Infrared Spectrometer), fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e realizzato da Leonardo sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Lo scorso 6 giugno, la sonda della Nasa Dawn ha raggiunto la sua orbita finale attorno al pianeta nano Cerere scattando migliaia di splendide immagini e raccogliendo altri preziosi dati. Dawn si è fermata è 35 chilometri di distanza dalla superficie segnando un record personale: è l’orbita più bassa dell’intera missione. I ricercatori hanno di nuovo posto l’attenzione sulla zona più brillante del pianeta nano Cerere, situata all’interno del cratere Occator, che presenta la più elevata concentrazione di carbonati mai registrata in ambienti al di fuori di quello terrestre. La natura di questi carbonati era stata scoperta dai dati raccolti con lo strumento VIR (Visual and Infrared Spectrometer), fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e realizzato da Leonardo sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). “L’analisi dei dati che lo spettrometro italiano VIR sta acquisendo in questi giorni – commenta Eleonora Ammannito project scientist dell’ASI per la missione Dawn – ci permetteranno di capire meglio i meccanismi evolutivi che hanno portato alla composizione della superficie misurata dagli strumenti a bordo della sonda Dawn. Particolare attenzione è stata dedicata alle Faculae presenti nel cratere Occator poiché i minerali identificati dallo spettrometro sembrano indicare la presenza di acqua liquida almeno in una fase iniziale”. Le informazioni contenute in queste immagini aiuteranno quindi i ricercatori a rispondere a domande chiave sull’origine delle faculae, i depositi di carbonati più abbondanti mai osservati al di fuori della Terra. In particolare, gli scienziati si sono interrogati su come questo materiale sia stato esposto; le opzioni sono due: una riserva superficiale di acqua ricca di minerali, o una fonte più profonda di acqua liquida arricchita di sali che risale verso l’alto attraverso le fratture. Inoltre, le osservazioni a bassa quota che verranno ottenute con gli altri strumenti di Dawn, tra cui rivelatore di raggi gamma e neutroni (il Gamma Ray and Neutron Detector – GRaND), riveleranno la composizione di Cerere su scala più piccola e precisa, gettando nuova luce sull’origine dei materiali trovati sulla superficie di questo pianeta nano.

“L’analisi dei dati che lo spettrometro italiano VIR sta acquisendo in questi giorni – commenta Eleonora Ammannito project scientist dell’ASI per la missione Dawn – ci permetteranno di capire meglio i meccanismi evolutivi che hanno portato alla composizione della superficie misurata dagli strumenti a bordo della sonda Dawn. Particolare attenzione è stata dedicata alle Faculae presenti nel cratere Occator poiché i minerali identificati dallo spettrometro sembrano indicare la presenza di acqua liquida almeno in una fase iniziale”. Le informazioni contenute in queste immagini aiuteranno quindi i ricercatori a rispondere a domande chiave sull’origine delle faculae, i depositi di carbonati più abbondanti mai osservati al di fuori della Terra. In particolare, gli scienziati si sono interrogati su come questo materiale sia stato esposto; le opzioni sono due: una riserva superficiale di acqua ricca di minerali, o una fonte più profonda di acqua liquida arricchita di sali che risale verso l’alto attraverso le fratture. Inoltre, le osservazioni a bassa quota che verranno ottenute con gli altri strumenti di Dawn, tra cui rivelatore di raggi gamma e neutroni (il Gamma Ray and Neutron Detector – GRaND), riveleranno la composizione di Cerere su scala più piccola e precisa, gettando nuova luce sull’origine dei materiali trovati sulla superficie di questo pianeta nano.

In occasione della presentazione delle iniziative promosse dal Comitato nazionale per il bicentenario della nascita di Padre Angelo Secchi, fondatore dell’astrofisica in Italia, che si svolgeranno nel nostro Paese fino al 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico emette un francobollo commemorativo realizzato dalla bozzettista Cristina Bruscaglia. È la seconda volta che a Padre Angelo Secchi viene dedicata un’emissione filatelica: il Vaticano lo ricordò con dei francobolli, tre tagli da 180, 220 e 300 lire, il 25 giugno 1979 per commemorarne il centenario della scomparsa. L’attività dell’illustre scienziato gesuita, vissuto tra il 1818 e il 1878, si svolse in un momento di grandi rivoluzioni sociali e scientifiche. Nato a Reggio Emilia, Angelo Secchi divenne famoso a livello internazionale per i suoi studi in diverse branche, ma lasciò il segno nella comunità astronomica per il suo ruolo fondamentale nello studio degli spettri delle stelle e della loro classificazione che è a fondamento dell’indagine astronomica moderna. Il suo nome è importante per l’Istituto Nazionale di Astrofisica non solo per la sua eredità scientifica, ma anche perché l’INAF possiede gran parte del patrimonio storico legato alla sua attività (strumenti, libri, carte d’archivio). Inoltre, la posizione del Meridiano di Monte Mario, detto anche Primo meridiano d’Italia, che attraversa proprio la sede centrale dell’Inaf, fu stabilita sulla base delle misure eseguite da Secchi. Infine, è da ricordare che la Torre Solare di Monte Mario, che domina la città di Roma, è intitolata insieme a Respighi, anche ad Angelo Secchi. La vignetta del francobollo raffigura un ritratto di Padre Secchi in evidenza su un particolare dell’interno dell’Osservatorio Astronomico del Collegio Romano, di cui fu direttore dal 1850 al 1878 e in cui fece installare un importante telescopio rifrattore Merz; in alto, è delimitato dalla rappresentazione di un’eclissi solare e da un disegno degli spettri stellari su cui fu basata la classificazione elaborata dallo scienziato. Completano il francobollo la leggenda “PADRE ANGELO SECCHI 1818 – 1878”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B” (che indica il prezzo di 0,95 euro).

In occasione della presentazione delle iniziative promosse dal Comitato nazionale per il bicentenario della nascita di Padre Angelo Secchi, fondatore dell’astrofisica in Italia, che si svolgeranno nel nostro Paese fino al 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico emette un francobollo commemorativo realizzato dalla bozzettista Cristina Bruscaglia. È la seconda volta che a Padre Angelo Secchi viene dedicata un’emissione filatelica: il Vaticano lo ricordò con dei francobolli, tre tagli da 180, 220 e 300 lire, il 25 giugno 1979 per commemorarne il centenario della scomparsa. L’attività dell’illustre scienziato gesuita, vissuto tra il 1818 e il 1878, si svolse in un momento di grandi rivoluzioni sociali e scientifiche. Nato a Reggio Emilia, Angelo Secchi divenne famoso a livello internazionale per i suoi studi in diverse branche, ma lasciò il segno nella comunità astronomica per il suo ruolo fondamentale nello studio degli spettri delle stelle e della loro classificazione che è a fondamento dell’indagine astronomica moderna. Il suo nome è importante per l’Istituto Nazionale di Astrofisica non solo per la sua eredità scientifica, ma anche perché l’INAF possiede gran parte del patrimonio storico legato alla sua attività (strumenti, libri, carte d’archivio). Inoltre, la posizione del Meridiano di Monte Mario, detto anche Primo meridiano d’Italia, che attraversa proprio la sede centrale dell’Inaf, fu stabilita sulla base delle misure eseguite da Secchi. Infine, è da ricordare che la Torre Solare di Monte Mario, che domina la città di Roma, è intitolata insieme a Respighi, anche ad Angelo Secchi. La vignetta del francobollo raffigura un ritratto di Padre Secchi in evidenza su un particolare dell’interno dell’Osservatorio Astronomico del Collegio Romano, di cui fu direttore dal 1850 al 1878 e in cui fece installare un importante telescopio rifrattore Merz; in alto, è delimitato dalla rappresentazione di un’eclissi solare e da un disegno degli spettri stellari su cui fu basata la classificazione elaborata dallo scienziato. Completano il francobollo la leggenda “PADRE ANGELO SECCHI 1818 – 1878”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B” (che indica il prezzo di 0,95 euro).

Alle 2:35 ora italiana di mercoledì 27 giugno la sonda giapponese Hayabusa-2, dopo 1302 giorni di viaggio interplanetario, si è inserita in orbita intorno all’asteroide Ryugu, al tempo della sua scoperta contraddistinto solo dal numero 162173. Gli scienziati e gli ingegneri responsabili della missione ne hanno avuto certezza 16 minuti più tardi (il tempo necessario perché il segnale coprire la distanza di 280 milioni di km viaggiando alla velocità della luce), quando la velocità relativa di Hayabusa-2 rispetto a Ryugu è risultata inferiore a 1 cm/s, ovvero zero. La sonda si trova a 20 km dalla superficie dell’asteroide, dopo poco più di tre anni e mezzo di viaggio nello spazio interplanetario. C’è un po’ di Italia nella missione giapponese, che segna un grande successo per l’agenzia spaziale Jaxa. Tra gli scienziati coinvolti Ernesto Palomba dell’Inaf Iaps di Roma, membro del team di Hayabusa-2 e co-investigator della camera Onc e dello spettrometro Nirs3. Fino a metà agosto Hayabusa-2 effettuerà delle orbite sempre più ravvicinate, per acquisire immagini e spettri e mappare completamente la superficie di questo piccolo corpo. L’obiettivo – spiega Palomba – è selezionare le zone di più alto interesse scientifico dove far atterrare il lander Mascot. Un’altra grande impresa dopo quella della sonda Rosetta e del lander Philae sceso sul nucleo della cometa 67P.

Alle 2:35 ora italiana di mercoledì 27 giugno la sonda giapponese Hayabusa-2, dopo 1302 giorni di viaggio interplanetario, si è inserita in orbita intorno all’asteroide Ryugu, al tempo della sua scoperta contraddistinto solo dal numero 162173. Gli scienziati e gli ingegneri responsabili della missione ne hanno avuto certezza 16 minuti più tardi (il tempo necessario perché il segnale coprire la distanza di 280 milioni di km viaggiando alla velocità della luce), quando la velocità relativa di Hayabusa-2 rispetto a Ryugu è risultata inferiore a 1 cm/s, ovvero zero. La sonda si trova a 20 km dalla superficie dell’asteroide, dopo poco più di tre anni e mezzo di viaggio nello spazio interplanetario. C’è un po’ di Italia nella missione giapponese, che segna un grande successo per l’agenzia spaziale Jaxa. Tra gli scienziati coinvolti Ernesto Palomba dell’Inaf Iaps di Roma, membro del team di Hayabusa-2 e co-investigator della camera Onc e dello spettrometro Nirs3. Fino a metà agosto Hayabusa-2 effettuerà delle orbite sempre più ravvicinate, per acquisire immagini e spettri e mappare completamente la superficie di questo piccolo corpo. L’obiettivo – spiega Palomba – è selezionare le zone di più alto interesse scientifico dove far atterrare il lander Mascot. Un’altra grande impresa dopo quella della sonda Rosetta e del lander Philae sceso sul nucleo della cometa 67P.