da Sorrentino | Nov 26, 2016 | Ambiente, Attualità, Primo Piano, Servizi Satellitari

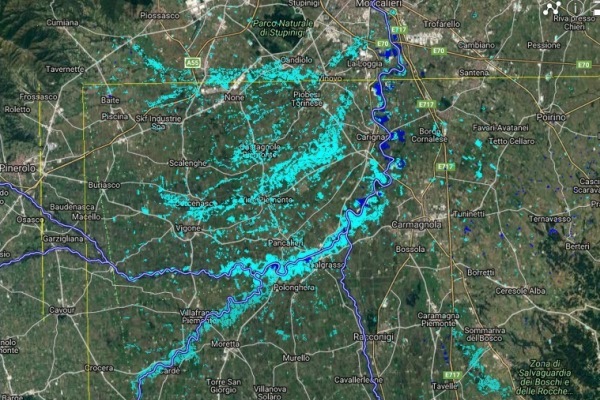

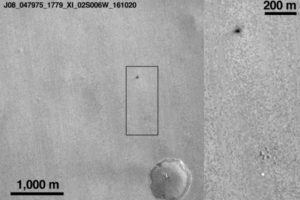

A poco più di 24 ore dall’evento meteo-idrologico che ha colpito duramente il Piemonte e la Liguria occidentale a ridosso del 24 novembre 2016, il sistema di protezione civile ha a disposizione mappe delle aree ottenute grazie ai sistemi satellitari COSMO-SkyMed e Copernicus. Ciò è stato possibile grazie ai meccanismi di collaborazione messi a punto nel contesto del sistema nazionale, grazie al nostro Collaborative Ground Segment e grazie al meccanismo europeo di protezione civile. Nello specifico, sulla base della richiesta formulata dal Dipartimento della Protezione civile in coordinamento con le Regioni coinvolte, l’Agenzia Spaziale Italiana-ASI ha programmato una serie di acquisizioni con i quattro satelliti della costellazione COSMO-SkyMed, sfruttando la sua tempestività di reazione alle richieste degli utenti. Contemporaneamente, grazie al Collaborative Ground Segment italiano e con il supporto di ESA, è stato possibile accedere ai dati che la missione Copernicus Sentinel-1 acquisisce in modo regolare su tutto il territorio europeo, visto che già era prevista un’acquisizione sull’area nella sera del 24 novembre.

A poco più di 24 ore dall’evento meteo-idrologico che ha colpito duramente il Piemonte e la Liguria occidentale a ridosso del 24 novembre 2016, il sistema di protezione civile ha a disposizione mappe delle aree ottenute grazie ai sistemi satellitari COSMO-SkyMed e Copernicus. Ciò è stato possibile grazie ai meccanismi di collaborazione messi a punto nel contesto del sistema nazionale, grazie al nostro Collaborative Ground Segment e grazie al meccanismo europeo di protezione civile. Nello specifico, sulla base della richiesta formulata dal Dipartimento della Protezione civile in coordinamento con le Regioni coinvolte, l’Agenzia Spaziale Italiana-ASI ha programmato una serie di acquisizioni con i quattro satelliti della costellazione COSMO-SkyMed, sfruttando la sua tempestività di reazione alle richieste degli utenti. Contemporaneamente, grazie al Collaborative Ground Segment italiano e con il supporto di ESA, è stato possibile accedere ai dati che la missione Copernicus Sentinel-1 acquisisce in modo regolare su tutto il territorio europeo, visto che già era prevista un’acquisizione sull’area nella sera del 24 novembre.

Le due famiglie di satelliti sono equipaggiate con radar ad apertura sintetica, che consentono di catturare immagini anche nelle ore notturne e in presenza di nuvole. Parallelamente, il Dipartimento della Protezione civile, attraverso una richiesta inviata alla Commissione Europea, ha attivato anche il supporto del servizio “core” europeo di mappatura satellitare Copernicus Emergency Management Service per riceverne i prodotti. Combinando la possibilità di richiedere acquisizioni a più alta risoluzione con COSMO-SkyMed con il monitoraggio regolare garantito da Sentinel-1 è possibile avere informazioni di dettaglio in un quadro sinottico più ampio. I dati SAR acquisiti sono stati poi elaborati da Fondazione CIMA, Centro di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, che ha fornito il servizio “downstream” a livello nazionale. Grazie al radar ad apertura sintetica (SAR) dei satelliti COSMO SkyMed, sono state prodotte le mappe inondate riferite alle ore 18.14 del 24 novembre e alle ore 6.11 del 25 novembre 2016 di un’area che include le zone più colpite da inondazioni dei bacini dei fiumi Bormida, Tanaro, Pellice e Po. Il programma di osservazione prevede il monitoraggio del deflusso della piena lungo l’asta fluviale fino a lunedì 28 novembre. A supporto delle attività di protezione civile è stato così possibile mettere in campo, a poche ore dagli eventi emergenziali, strumenti satellitari e servizi che stanno consentendo sia di valutare nell’immediato gli effetti di quanto avvenuto, sia di continuare a monitorare la situazione.

da Sorrentino | Nov 12, 2016 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

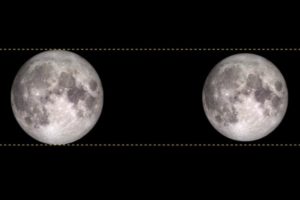

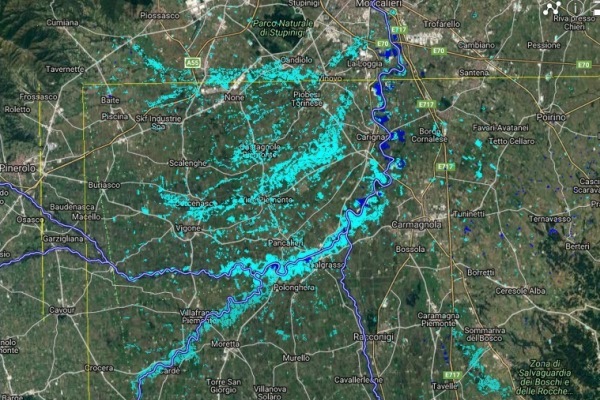

Superluna piena nel cielo serale del 14 novembre 2016. Una data e circostanza storica perché è il momento in cui il nostro satellite naturale si viene a trovare in prossimità del perigeo, ovvero il punto della sua orbita di massimo avvicinamento alla Terra, quando la sua faccia visibile sarà completamente illuminata. La luna piena coincide con il suo passaggio alla distanza minima dalla Terra. Una luna piena da record, la più vicina al nostro pianeta dall’inizio di questo ventunesimo secolo, trovandosi esattamente a 356.511 km da noi: una circostanza che non si ripeterà prima della fine del 2034. In queste condizioni il disco lunare appare più grande del 14 per cento e più luminoso del 30 per cento rispetto a quando il nostro satellite si trova alla massima distanza dalla Terra (oltre 406 mila chilometri), ovvero all’apogeo. Il fenomeno è legato alle fasi dell’orbita lunare, che descrivendo una ellisse presenta due punti di primaria importanza, l’apogeo (il più distante dalla Terra) e il perigeo (il più vicino). Di fatto, la Luna viene a trovarsi nel punto più vicino alla Terra mai raggiunto negli ultimi 70 anni. L’ultima così si è mostrata nel 1948 e la prossima arriverà il 25 novembre 2034. Per l’evento del 14 novembre c’è una piccola discrepanza tra massimo effetto di Luna piena e passaggio al perigeo. La distanza minima dalla Terra avviene alle 12:24, mentre la massima illuminazione del disco lunare due ore e mezza dopo. Ma il quadro astronomico resta rilevante.

Superluna piena nel cielo serale del 14 novembre 2016. Una data e circostanza storica perché è il momento in cui il nostro satellite naturale si viene a trovare in prossimità del perigeo, ovvero il punto della sua orbita di massimo avvicinamento alla Terra, quando la sua faccia visibile sarà completamente illuminata. La luna piena coincide con il suo passaggio alla distanza minima dalla Terra. Una luna piena da record, la più vicina al nostro pianeta dall’inizio di questo ventunesimo secolo, trovandosi esattamente a 356.511 km da noi: una circostanza che non si ripeterà prima della fine del 2034. In queste condizioni il disco lunare appare più grande del 14 per cento e più luminoso del 30 per cento rispetto a quando il nostro satellite si trova alla massima distanza dalla Terra (oltre 406 mila chilometri), ovvero all’apogeo. Il fenomeno è legato alle fasi dell’orbita lunare, che descrivendo una ellisse presenta due punti di primaria importanza, l’apogeo (il più distante dalla Terra) e il perigeo (il più vicino). Di fatto, la Luna viene a trovarsi nel punto più vicino alla Terra mai raggiunto negli ultimi 70 anni. L’ultima così si è mostrata nel 1948 e la prossima arriverà il 25 novembre 2034. Per l’evento del 14 novembre c’è una piccola discrepanza tra massimo effetto di Luna piena e passaggio al perigeo. La distanza minima dalla Terra avviene alle 12:24, mentre la massima illuminazione del disco lunare due ore e mezza dopo. Ma il quadro astronomico resta rilevante.

(foto in evidenza: credit NASA)

da Sorrentino | Nov 7, 2016 | Attualità, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

Il Consiglio Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea, in programma a Lucerna l’1 e 2 dicembre 2016, rappresenta un appuntamento fondamentale per il sostegno di programmi e strategie rivolti alle attività umane in orbita, all’esplorazione, alle telecomunicazioni e all’osservazione terrestre. Motivo che ha spinto il direttore generale dell’ESA, Jan Woerner, a preannunciare in conferenza stampa la richiesta rivolta ai 22 Paesi membri per un impegno finanziario di durata pluriennale di circa 11 miliardi di euro. Woerner ha specificato che 1 miliardo dei fondi verrà impiegato in ricerche nel settore delle telecomunicazioni da svolgersi in partnership con il settore privato. L’Earth Observation Envelope Program – il programma di osservazione della Terra che include diversi satelliti da lanciare nei prossimi anni – riceverà invece fondi per un totale di 1,4 miliardi di euro. Per quanto concerne il ruolo di ESA per la Stazione Spaziale, l’agenzia chiederà agli Stati 800 milioni di euro di fondi per continuare il lavoro sulla ISS. I fondi richiesti saranno sufficienti fino al 2021; ciò significa che l’estensione della copertura economica al 2024 verrà decisa nella successiva Ministeriale, prevista tra circa tre anni. A tale proposito, Woerner ha sottolineato che l’impegno al 2024 è necessario per continuare i lavori sulla fornitura del modulo di servizio European Service Module (ESM) della navetta Orion della NASA. L’Europa e la NASA hanno firmato un accordo che prevede la fornitura da parte di ESA di ESM per finanziare parte dei costi di funzionamento comuni della ISS. Altro argomento cruciale del meeting di dicembre è il proseguimento della seconda parte della missione ExoMars, che richiede un ulteriore finanziamento di 400 milioni. Woerner ha dichiarato che gli Stati membri dovrebbero fornire una copertura di 300 milioni, mentre i restanti 100 milioni verranno recuperati dal budget stesso dell’Agenzia. Il 21 e 22 novembre in programma un report dell’ESA sullo status attuale della missione, a un mese dall’entrata in orbita della sonda e dall’impatto del modulo di test Schiaparelli. Woerner ha detto a chiare lettere che, qualora gli Stati membri non abbiano a disposizione i fondi necessari, l’ESA si ritroverebbe a prendere in considerazione l’idea di cancellare la missione e dunque il lancio di ExoMars nel 2020. Un’ipotesi che significherebbe interrompere le tappe di avvicinamento al Pianeta Rosso e la rinuncia allo sbarco del primo rover europeo. Il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, sottolinea che l’Italia, maggiore contribuente di ExoMars, è pronta a versare un contributo di circa 120 milioni di euro per il proseguimento della missione. “Abbiamo una sonda in orbita intorno a Marte il cui compito è raccogliere i dati che verranno inviati dal rover, parte della missione del 2020: non sarebbe logico rinunciare a questa seconda fase”.

Il Consiglio Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea, in programma a Lucerna l’1 e 2 dicembre 2016, rappresenta un appuntamento fondamentale per il sostegno di programmi e strategie rivolti alle attività umane in orbita, all’esplorazione, alle telecomunicazioni e all’osservazione terrestre. Motivo che ha spinto il direttore generale dell’ESA, Jan Woerner, a preannunciare in conferenza stampa la richiesta rivolta ai 22 Paesi membri per un impegno finanziario di durata pluriennale di circa 11 miliardi di euro. Woerner ha specificato che 1 miliardo dei fondi verrà impiegato in ricerche nel settore delle telecomunicazioni da svolgersi in partnership con il settore privato. L’Earth Observation Envelope Program – il programma di osservazione della Terra che include diversi satelliti da lanciare nei prossimi anni – riceverà invece fondi per un totale di 1,4 miliardi di euro. Per quanto concerne il ruolo di ESA per la Stazione Spaziale, l’agenzia chiederà agli Stati 800 milioni di euro di fondi per continuare il lavoro sulla ISS. I fondi richiesti saranno sufficienti fino al 2021; ciò significa che l’estensione della copertura economica al 2024 verrà decisa nella successiva Ministeriale, prevista tra circa tre anni. A tale proposito, Woerner ha sottolineato che l’impegno al 2024 è necessario per continuare i lavori sulla fornitura del modulo di servizio European Service Module (ESM) della navetta Orion della NASA. L’Europa e la NASA hanno firmato un accordo che prevede la fornitura da parte di ESA di ESM per finanziare parte dei costi di funzionamento comuni della ISS. Altro argomento cruciale del meeting di dicembre è il proseguimento della seconda parte della missione ExoMars, che richiede un ulteriore finanziamento di 400 milioni. Woerner ha dichiarato che gli Stati membri dovrebbero fornire una copertura di 300 milioni, mentre i restanti 100 milioni verranno recuperati dal budget stesso dell’Agenzia. Il 21 e 22 novembre in programma un report dell’ESA sullo status attuale della missione, a un mese dall’entrata in orbita della sonda e dall’impatto del modulo di test Schiaparelli. Woerner ha detto a chiare lettere che, qualora gli Stati membri non abbiano a disposizione i fondi necessari, l’ESA si ritroverebbe a prendere in considerazione l’idea di cancellare la missione e dunque il lancio di ExoMars nel 2020. Un’ipotesi che significherebbe interrompere le tappe di avvicinamento al Pianeta Rosso e la rinuncia allo sbarco del primo rover europeo. Il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, sottolinea che l’Italia, maggiore contribuente di ExoMars, è pronta a versare un contributo di circa 120 milioni di euro per il proseguimento della missione. “Abbiamo una sonda in orbita intorno a Marte il cui compito è raccogliere i dati che verranno inviati dal rover, parte della missione del 2020: non sarebbe logico rinunciare a questa seconda fase”.

da Sorrentino | Nov 1, 2016 | Attualità, Geologia, Primo Piano, Servizi Satellitari

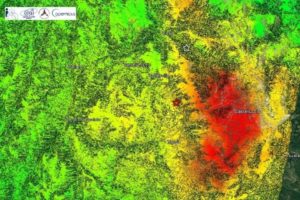

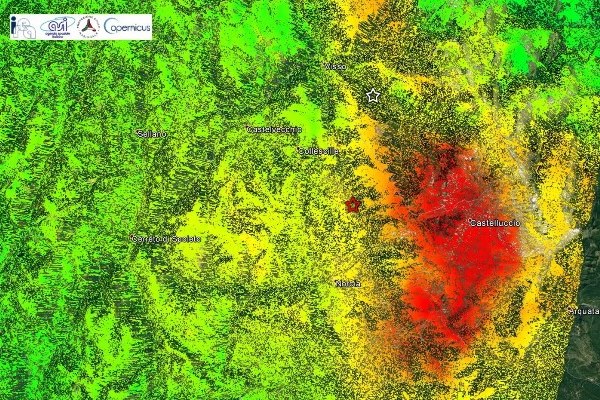

e-GEOS (joint venture tra Telespazio e ASI), in coordinamento con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), continua a produrre dati per l’analisi dei danni causati dal sisma, provenienti da COSMO-SkyMed, la costellazione italiana di quattro satelliti radar ad apertura sintetica (SAR), in grado quindi di vedere attraverso le nuvole e in assenza di luce solare. I satelliti già il 30 ottobre avevano acquisito una immagine alle 5.50 poco prima delle nuove scosse. Nella giornata del 31 ottobre, alla stessa ora, sono state acquisite nuove immagini su Norcia, con geometrie identiche con quelle dei giorni precedenti e ideali per analisi interferometriche molto accurate. Grazie a COSMO-SkyMed e ad un algoritmo che aiuta ad eliminare le zone caratterizzate da vegetazione (che potrebbero indurre i sistemi automatici in errore) è possibile vedere spostamenti centimetrici dell’edificato. Nell’immagine diffusa dall’ASI si vedere in rosso evidenziate le zone della città in cui sono state riscontrate variazioni della coerenza sugli edifici colpiti dal sisma: si tratta di variazioni sopra il centimetro, che corrispondono a nuovi danneggiamenti di diversa entità. Il risultato è quello che viene definito una “damage proxy map”, ottenuto sovrapponendo i dati elaborati da COSMO-SkyMed su con immagini satellitari ottiche. La tecnica messa a punto da e-GEOS con il processore MITICO, sviluppato dal team di ingegneri della società italiana, riesce ad estrarre piccolissime variazioni, quindi sarà poi necessario verificare con ulteriori sopralluoghi vista l’entità del sisma.

e-GEOS (joint venture tra Telespazio e ASI), in coordinamento con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), continua a produrre dati per l’analisi dei danni causati dal sisma, provenienti da COSMO-SkyMed, la costellazione italiana di quattro satelliti radar ad apertura sintetica (SAR), in grado quindi di vedere attraverso le nuvole e in assenza di luce solare. I satelliti già il 30 ottobre avevano acquisito una immagine alle 5.50 poco prima delle nuove scosse. Nella giornata del 31 ottobre, alla stessa ora, sono state acquisite nuove immagini su Norcia, con geometrie identiche con quelle dei giorni precedenti e ideali per analisi interferometriche molto accurate. Grazie a COSMO-SkyMed e ad un algoritmo che aiuta ad eliminare le zone caratterizzate da vegetazione (che potrebbero indurre i sistemi automatici in errore) è possibile vedere spostamenti centimetrici dell’edificato. Nell’immagine diffusa dall’ASI si vedere in rosso evidenziate le zone della città in cui sono state riscontrate variazioni della coerenza sugli edifici colpiti dal sisma: si tratta di variazioni sopra il centimetro, che corrispondono a nuovi danneggiamenti di diversa entità. Il risultato è quello che viene definito una “damage proxy map”, ottenuto sovrapponendo i dati elaborati da COSMO-SkyMed su con immagini satellitari ottiche. La tecnica messa a punto da e-GEOS con il processore MITICO, sviluppato dal team di ingegneri della società italiana, riesce ad estrarre piccolissime variazioni, quindi sarà poi necessario verificare con ulteriori sopralluoghi vista l’entità del sisma.

“Il sistema Cosmo-SkyMed, è stato attivato subito dopo la prima scossa di mercoledì 26 ottobre, acquisendo immagini di precisione ed evidenziando le aree colpite, sia a livello dei singoli centri abitati che dell’insieme del vasto territorio interessato dal sisma”, ha dichiarato il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston. “Questo monitoraggio quotidiano di precisione continuerà nei prossimi mesi in accordo con le richieste della Protezione Civile e dei centri di competenza dell’INGV e de CNR per permettere l’identificazione delle faglie attive, e monitorare gli effetti della sequenza di scosse seguite a quella iniziale. La costellazione di satelliti di Cosmo Sky-Med è uno strumento fondamentale a disposizione dell’Italia e della comunità internazionale per la valutazione del danno sismico e successivamente per lo sviluppo di un modello geofisico delle aeree colpite”.

La costellazione Cosmo SkyMed

Cosmo SkyMed è il primo sistema di osservazione satellitare della Terra concepito per scopi duali, cioè civili e militari. I suoi quattro satelliti sono quattro “occhi” in grado di scrutare la Terra dallo spazio metro per metro, di giorno e di notte, con ogni condizione meteo. Per aiutare a prevedere frane e alluvioni, a coordinare i soccorsi in caso di terremoti o incendi, a controllare dall’alto le aree di crisi. Sviluppato dall’Agenzia Spaziale Italiana in cooperazione con il Ministero della Difesa, COSMO-SkyMed si basa su una costellazione di quattro satelliti identici, dotati di radar ad apertura sintetica (SAR) che lavorano in banda X (in grado quindi di vedere attraverso le nuvole e in assenza di luce solare). Il sistema è in grado di effettuare fino a 450 riprese al giorno della superficie terrestre, pari a 1.800 immagini radar, ogni 24 ore. Il vero punto di forza di COSMO-SkyMed è la straordinaria flessibilità di utilizzo. L’occhio del radar può operare in modalità spotlight (concentrandosi su un’area di pochi km quadrati, e osservandola con risoluzione fino al singolo metro), stripmap (osservando una striscia continua di superficie terrestre) o scanSAR (coprendo una regione di 200 km di lato). Brevissimi sono anche i tempi di risposta, cioè il tempo necessario per configurare la costellazione in modo da ottenere immagini dell’area desiderata: da 72 ore quando si opera in condizioni di routine, fino a meno di 18 ore in condizioni di emergenza. Altro punto di forza è il breve tempo di rivista (l’intervallo tra due passaggi sullo stesso punto), inferiore alle 12 ore, che consente di monitorare costantemente l’evoluzione della situazione in una particolare area. Attualmente, nessun sistema satellitare può vantare caratteristiche così avanzate.

da Sorrentino | Nov 1, 2016 | Attualità, Geologia, Primo Piano, Servizi Satellitari

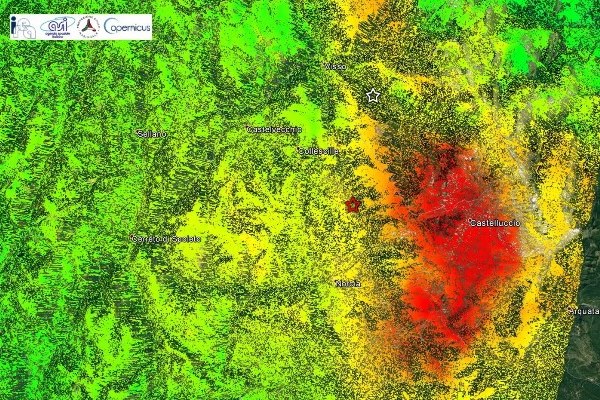

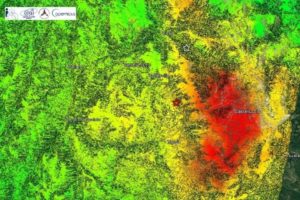

Ricercatori del CNR e dell’INGV hanno rilevato le deformazioni del suolo causate dall’evento sismico del 30 ottobre 2016, che ha colpito le province di Macerata e Perugia, attraverso le immagini radar dei sensori della costellazione Sentinel-1 del Programma Europeo Copernicus. I risultati, seppur preliminari, mostrano una deformazione che si estende per un’area di circa 130 chilometri quadrati e il cui massimo spostamento è di almeno 70 cm, localizzato nei pressi dell’area di Castelluccio di Norcia. L’attività relativa allo studio delle deformazioni del suolo e delle sorgenti sismiche è coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e viene svolta da un team di ricercatori dell’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IREA di Napoli) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), centri di competenza nei settori dell’elaborazione dei dati radar satellitari e della sismologia, con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Grazie all’uso dei dati radar acquisiti dai satelliti della costellazione Sentinel-1 del Programma Europeo Copernicus, il team di ricercatori CNR-IREA ed INGV è stato in grado di analizzare i movimenti del suolo causati dal terremoto del 30 ottobre. In particolare, sfruttando la tecnica dell’Interferometria SAR Differenziale, è stato possibile rilevare le deformazioni del suolo attraverso la generazione della mappa di deformazione co-sismica, ottenuta dalle immagini acquisite da orbite discendenti il 25 ottobre (pre-evento) ed il 31 ottobre (post-evento).

Ricercatori del CNR e dell’INGV hanno rilevato le deformazioni del suolo causate dall’evento sismico del 30 ottobre 2016, che ha colpito le province di Macerata e Perugia, attraverso le immagini radar dei sensori della costellazione Sentinel-1 del Programma Europeo Copernicus. I risultati, seppur preliminari, mostrano una deformazione che si estende per un’area di circa 130 chilometri quadrati e il cui massimo spostamento è di almeno 70 cm, localizzato nei pressi dell’area di Castelluccio di Norcia. L’attività relativa allo studio delle deformazioni del suolo e delle sorgenti sismiche è coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e viene svolta da un team di ricercatori dell’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IREA di Napoli) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), centri di competenza nei settori dell’elaborazione dei dati radar satellitari e della sismologia, con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Grazie all’uso dei dati radar acquisiti dai satelliti della costellazione Sentinel-1 del Programma Europeo Copernicus, il team di ricercatori CNR-IREA ed INGV è stato in grado di analizzare i movimenti del suolo causati dal terremoto del 30 ottobre. In particolare, sfruttando la tecnica dell’Interferometria SAR Differenziale, è stato possibile rilevare le deformazioni del suolo attraverso la generazione della mappa di deformazione co-sismica, ottenuta dalle immagini acquisite da orbite discendenti il 25 ottobre (pre-evento) ed il 31 ottobre (post-evento).

“Tali analisi”, spiega Riccardo Lanari, direttore del CNR-IREA, “sebbene risultino abbastanza critiche per i dati radar Sentinel-1 (banda C), trattandosi di aree caratterizzate da folta vegetazione, mostrano una deformazione che si estende per un’area di circa 130 chilometri quadrati ed il cui massimo spostamento è di almeno 70 cm, localizzato nei pressi di Castelluccio. Tali risultati verranno raffinati nei prossimi giorni grazie ad ulteriori analisi, questa volta con dati radar acquisiti dal satellite giapponese ALOS2 che, operando in banda L, garantisce stime più accurate dell’entità degli spostamenti superficiali in aree con copertura vegetale”.

“Dall’interferogramma ottenuto dai dati Sentinel-1 (figura allegata) è possibile delimitare la zona (40 x 15 km) in cui il terreno si è abbassato a seguito dei terremoti del 26 e 30 ottobre di magnitudo 5.9 e 6.5”, dichiara Stefano Salvi, dirigente tecnologo INGV. “Si nota molto bene la complessità dei movimenti del suolo, sostanzialmente dovuti a due categorie di effetti: allo scorrimento degli opposti lembi di crosta terrestre lungo i piani di faglia profondi è dovuto l’andamento concentrico delle frange colorate (linee di uguale abbassamento), mentre discontinuità, addensamenti o piegature ad angolo acuto delle frange sono dovute a fenomeni molto superficiali quali scarpate di faglia, riattivazioni di frane, sprofondamenti carsici. E’ il contributo dei terremoti alla costruzione dei paesaggi Appenninici”.

da Sorrentino | Ott 21, 2016 | Attualità, Missioni, Primo Piano

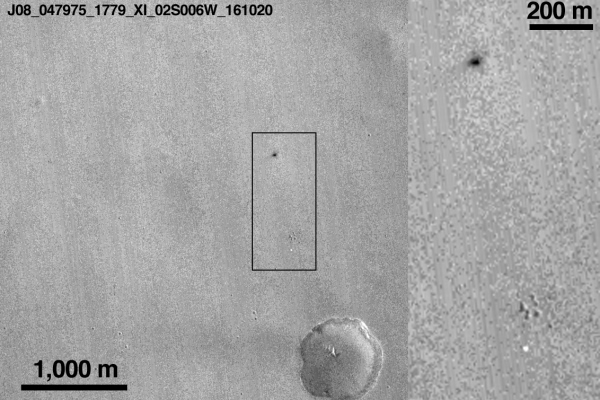

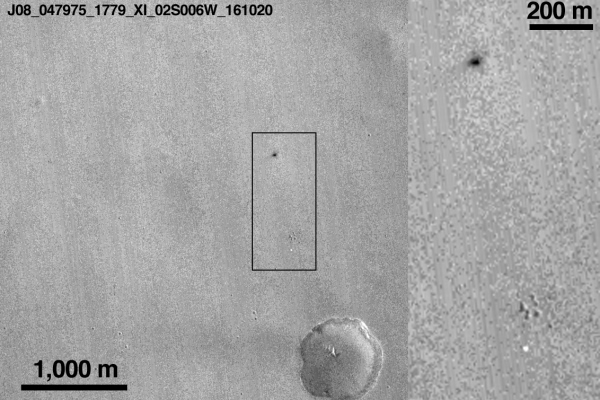

Il satellite della NASA Mars Reconnaissance Orbiter ha identificato sulla superficie del Pianeta Rosso, i punti di impatto del lander Schiaparelli e dell’ampio paracadute supersonico rilasciato durante la discesa e poco prima del malfunzionamento dei sistemi di comando automatico che hanno causato la caduta libera invece che controllata. La fotocamera CTX a bassa risoluzione a bordo della sonda MRO ha scattato immagini del sito di atterraggio del modulo europeo nella regione Meridiani Planum. L’immagine, che ha una risoluzione di 6 metri per pixel, mostra due punti sulla superficie non presenti rispetto a un’immagine scattata nel maggio di quest’anno. Uno appare più luminoso e può essere associata con il diametro del paracadute di 12 metri utilizzato nella seconda fase della discesa di Schiaparelli. L’altra evidente presenza è una macchia scura sfumata di circa 15 x 40 metri di dimensione, situata a circa 1 km a nord del paracadute. Questo può essere interpretato come l’effetto dell’impatto al suolo del modulo Schiaparelli, che ha iniziato a precipitare dopo che i propulsori sono stati spenti prematuramente, da un’altezza compresa tra i 2 e i 4 chilometri. Si stima che l’impatto sia avvenuto a una velocità superiore a 300 km / h. In tali condizioni tutto lascia ritenere che il lander sia esploso al momento dell’impatto. Un successivo passaggio sull’area permetterà di riprendere maggiori dettagli attraverso l’obiettivo di HiRISE, la fotocamera a più alta risoluzione a bordo MRO.

Il satellite della NASA Mars Reconnaissance Orbiter ha identificato sulla superficie del Pianeta Rosso, i punti di impatto del lander Schiaparelli e dell’ampio paracadute supersonico rilasciato durante la discesa e poco prima del malfunzionamento dei sistemi di comando automatico che hanno causato la caduta libera invece che controllata. La fotocamera CTX a bassa risoluzione a bordo della sonda MRO ha scattato immagini del sito di atterraggio del modulo europeo nella regione Meridiani Planum. L’immagine, che ha una risoluzione di 6 metri per pixel, mostra due punti sulla superficie non presenti rispetto a un’immagine scattata nel maggio di quest’anno. Uno appare più luminoso e può essere associata con il diametro del paracadute di 12 metri utilizzato nella seconda fase della discesa di Schiaparelli. L’altra evidente presenza è una macchia scura sfumata di circa 15 x 40 metri di dimensione, situata a circa 1 km a nord del paracadute. Questo può essere interpretato come l’effetto dell’impatto al suolo del modulo Schiaparelli, che ha iniziato a precipitare dopo che i propulsori sono stati spenti prematuramente, da un’altezza compresa tra i 2 e i 4 chilometri. Si stima che l’impatto sia avvenuto a una velocità superiore a 300 km / h. In tali condizioni tutto lascia ritenere che il lander sia esploso al momento dell’impatto. Un successivo passaggio sull’area permetterà di riprendere maggiori dettagli attraverso l’obiettivo di HiRISE, la fotocamera a più alta risoluzione a bordo MRO.

A poco più di 24 ore dall’evento meteo-idrologico che ha colpito duramente il Piemonte e la Liguria occidentale a ridosso del 24 novembre 2016, il sistema di protezione civile ha a disposizione mappe delle aree ottenute grazie ai sistemi satellitari COSMO-SkyMed e Copernicus. Ciò è stato possibile grazie ai meccanismi di collaborazione messi a punto nel contesto del sistema nazionale, grazie al nostro Collaborative Ground Segment e grazie al meccanismo europeo di protezione civile. Nello specifico, sulla base della richiesta formulata dal Dipartimento della Protezione civile in coordinamento con le Regioni coinvolte, l’Agenzia Spaziale Italiana-ASI ha programmato una serie di acquisizioni con i quattro satelliti della costellazione COSMO-SkyMed, sfruttando la sua tempestività di reazione alle richieste degli utenti. Contemporaneamente, grazie al Collaborative Ground Segment italiano e con il supporto di ESA, è stato possibile accedere ai dati che la missione Copernicus Sentinel-1 acquisisce in modo regolare su tutto il territorio europeo, visto che già era prevista un’acquisizione sull’area nella sera del 24 novembre.

A poco più di 24 ore dall’evento meteo-idrologico che ha colpito duramente il Piemonte e la Liguria occidentale a ridosso del 24 novembre 2016, il sistema di protezione civile ha a disposizione mappe delle aree ottenute grazie ai sistemi satellitari COSMO-SkyMed e Copernicus. Ciò è stato possibile grazie ai meccanismi di collaborazione messi a punto nel contesto del sistema nazionale, grazie al nostro Collaborative Ground Segment e grazie al meccanismo europeo di protezione civile. Nello specifico, sulla base della richiesta formulata dal Dipartimento della Protezione civile in coordinamento con le Regioni coinvolte, l’Agenzia Spaziale Italiana-ASI ha programmato una serie di acquisizioni con i quattro satelliti della costellazione COSMO-SkyMed, sfruttando la sua tempestività di reazione alle richieste degli utenti. Contemporaneamente, grazie al Collaborative Ground Segment italiano e con il supporto di ESA, è stato possibile accedere ai dati che la missione Copernicus Sentinel-1 acquisisce in modo regolare su tutto il territorio europeo, visto che già era prevista un’acquisizione sull’area nella sera del 24 novembre.

Superluna piena nel cielo serale del 14 novembre 2016. Una data e circostanza storica perché è il momento in cui il nostro satellite naturale si viene a trovare in prossimità del perigeo, ovvero il punto della sua orbita di massimo avvicinamento alla Terra, quando la sua faccia visibile sarà completamente illuminata. La luna piena coincide con il suo passaggio alla distanza minima dalla Terra.

Superluna piena nel cielo serale del 14 novembre 2016. Una data e circostanza storica perché è il momento in cui il nostro satellite naturale si viene a trovare in prossimità del perigeo, ovvero il punto della sua orbita di massimo avvicinamento alla Terra, quando la sua faccia visibile sarà completamente illuminata. La luna piena coincide con il suo passaggio alla distanza minima dalla Terra.

Il Consiglio Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea, in programma a Lucerna l’1 e 2 dicembre 2016, rappresenta un appuntamento fondamentale per il sostegno di programmi e strategie rivolti alle attività umane in orbita, all’esplorazione, alle telecomunicazioni e all’osservazione terrestre. Motivo che ha spinto il direttore generale dell’ESA, Jan Woerner, a preannunciare in conferenza stampa la richiesta rivolta ai 22 Paesi membri per un impegno finanziario di durata pluriennale di circa 11 miliardi di euro. Woerner ha specificato che 1 miliardo dei fondi verrà impiegato in ricerche nel settore delle telecomunicazioni da svolgersi in partnership con il settore privato. L’Earth Observation Envelope Program – il programma di osservazione della Terra che include diversi satelliti da lanciare nei prossimi anni – riceverà invece fondi per un totale di 1,4 miliardi di euro. Per quanto concerne il ruolo di ESA per la Stazione Spaziale, l’agenzia chiederà agli Stati 800 milioni di euro di fondi per continuare il lavoro sulla ISS. I fondi richiesti saranno sufficienti fino al 2021; ciò significa che l’estensione della copertura economica al 2024 verrà decisa nella successiva Ministeriale, prevista tra circa tre anni. A tale proposito, Woerner ha sottolineato che l’impegno al 2024 è necessario per continuare i lavori sulla fornitura del modulo di servizio European Service Module (ESM) della navetta Orion della NASA. L’Europa e la NASA hanno firmato un accordo che prevede la fornitura da parte di ESA di ESM per finanziare parte dei costi di funzionamento comuni della ISS. Altro argomento cruciale del meeting di dicembre è il proseguimento della seconda parte della missione ExoMars, che richiede un ulteriore finanziamento di 400 milioni. Woerner ha dichiarato che gli Stati membri dovrebbero fornire una copertura di 300 milioni, mentre i restanti 100 milioni verranno recuperati dal budget stesso dell’Agenzia. Il 21 e 22 novembre in programma un report dell’ESA sullo status attuale della missione, a un mese dall’entrata in orbita della sonda e dall’impatto del modulo di test Schiaparelli. Woerner ha detto a chiare lettere che, qualora gli Stati membri non abbiano a disposizione i fondi necessari, l’ESA si ritroverebbe a prendere in considerazione l’idea di cancellare la missione e dunque il lancio di ExoMars nel 2020. Un’ipotesi che significherebbe interrompere le tappe di avvicinamento al Pianeta Rosso e la rinuncia allo sbarco del primo rover europeo. Il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, sottolinea che l’Italia, maggiore contribuente di ExoMars, è pronta a versare un contributo di circa 120 milioni di euro per il proseguimento della missione. “Abbiamo una sonda in orbita intorno a Marte il cui compito è raccogliere i dati che verranno inviati dal rover, parte della missione del 2020: non sarebbe logico rinunciare a questa seconda fase”.

Il Consiglio Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea, in programma a Lucerna l’1 e 2 dicembre 2016, rappresenta un appuntamento fondamentale per il sostegno di programmi e strategie rivolti alle attività umane in orbita, all’esplorazione, alle telecomunicazioni e all’osservazione terrestre. Motivo che ha spinto il direttore generale dell’ESA, Jan Woerner, a preannunciare in conferenza stampa la richiesta rivolta ai 22 Paesi membri per un impegno finanziario di durata pluriennale di circa 11 miliardi di euro. Woerner ha specificato che 1 miliardo dei fondi verrà impiegato in ricerche nel settore delle telecomunicazioni da svolgersi in partnership con il settore privato. L’Earth Observation Envelope Program – il programma di osservazione della Terra che include diversi satelliti da lanciare nei prossimi anni – riceverà invece fondi per un totale di 1,4 miliardi di euro. Per quanto concerne il ruolo di ESA per la Stazione Spaziale, l’agenzia chiederà agli Stati 800 milioni di euro di fondi per continuare il lavoro sulla ISS. I fondi richiesti saranno sufficienti fino al 2021; ciò significa che l’estensione della copertura economica al 2024 verrà decisa nella successiva Ministeriale, prevista tra circa tre anni. A tale proposito, Woerner ha sottolineato che l’impegno al 2024 è necessario per continuare i lavori sulla fornitura del modulo di servizio European Service Module (ESM) della navetta Orion della NASA. L’Europa e la NASA hanno firmato un accordo che prevede la fornitura da parte di ESA di ESM per finanziare parte dei costi di funzionamento comuni della ISS. Altro argomento cruciale del meeting di dicembre è il proseguimento della seconda parte della missione ExoMars, che richiede un ulteriore finanziamento di 400 milioni. Woerner ha dichiarato che gli Stati membri dovrebbero fornire una copertura di 300 milioni, mentre i restanti 100 milioni verranno recuperati dal budget stesso dell’Agenzia. Il 21 e 22 novembre in programma un report dell’ESA sullo status attuale della missione, a un mese dall’entrata in orbita della sonda e dall’impatto del modulo di test Schiaparelli. Woerner ha detto a chiare lettere che, qualora gli Stati membri non abbiano a disposizione i fondi necessari, l’ESA si ritroverebbe a prendere in considerazione l’idea di cancellare la missione e dunque il lancio di ExoMars nel 2020. Un’ipotesi che significherebbe interrompere le tappe di avvicinamento al Pianeta Rosso e la rinuncia allo sbarco del primo rover europeo. Il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, sottolinea che l’Italia, maggiore contribuente di ExoMars, è pronta a versare un contributo di circa 120 milioni di euro per il proseguimento della missione. “Abbiamo una sonda in orbita intorno a Marte il cui compito è raccogliere i dati che verranno inviati dal rover, parte della missione del 2020: non sarebbe logico rinunciare a questa seconda fase”.

e-GEOS (joint venture tra Telespazio e ASI), in coordinamento con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), continua a produrre dati per l’analisi dei danni causati dal sisma, provenienti da COSMO-SkyMed, la costellazione italiana di quattro satelliti radar ad apertura sintetica (SAR), in grado quindi di vedere attraverso le nuvole e in assenza di luce solare. I satelliti già il 30 ottobre avevano acquisito una immagine alle 5.50 poco prima delle nuove scosse. Nella giornata del 31 ottobre, alla stessa ora, sono state acquisite nuove immagini su Norcia, con geometrie identiche con quelle dei giorni precedenti e ideali per analisi interferometriche molto accurate. Grazie a COSMO-SkyMed e ad un algoritmo che aiuta ad eliminare le zone caratterizzate da vegetazione (che potrebbero indurre i sistemi automatici in errore) è possibile vedere spostamenti centimetrici dell’edificato. Nell’immagine diffusa dall’ASI si vedere in rosso evidenziate le zone della città in cui sono state riscontrate variazioni della coerenza sugli edifici colpiti dal sisma: si tratta di variazioni sopra il centimetro, che corrispondono a nuovi danneggiamenti di diversa entità. Il risultato è quello che viene definito una “damage proxy map”, ottenuto sovrapponendo i dati elaborati da COSMO-SkyMed su con immagini satellitari ottiche. La tecnica messa a punto da e-GEOS con il processore MITICO, sviluppato dal team di ingegneri della società italiana, riesce ad estrarre piccolissime variazioni, quindi sarà poi necessario verificare con ulteriori sopralluoghi vista l’entità del sisma.

e-GEOS (joint venture tra Telespazio e ASI), in coordinamento con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), continua a produrre dati per l’analisi dei danni causati dal sisma, provenienti da COSMO-SkyMed, la costellazione italiana di quattro satelliti radar ad apertura sintetica (SAR), in grado quindi di vedere attraverso le nuvole e in assenza di luce solare. I satelliti già il 30 ottobre avevano acquisito una immagine alle 5.50 poco prima delle nuove scosse. Nella giornata del 31 ottobre, alla stessa ora, sono state acquisite nuove immagini su Norcia, con geometrie identiche con quelle dei giorni precedenti e ideali per analisi interferometriche molto accurate. Grazie a COSMO-SkyMed e ad un algoritmo che aiuta ad eliminare le zone caratterizzate da vegetazione (che potrebbero indurre i sistemi automatici in errore) è possibile vedere spostamenti centimetrici dell’edificato. Nell’immagine diffusa dall’ASI si vedere in rosso evidenziate le zone della città in cui sono state riscontrate variazioni della coerenza sugli edifici colpiti dal sisma: si tratta di variazioni sopra il centimetro, che corrispondono a nuovi danneggiamenti di diversa entità. Il risultato è quello che viene definito una “damage proxy map”, ottenuto sovrapponendo i dati elaborati da COSMO-SkyMed su con immagini satellitari ottiche. La tecnica messa a punto da e-GEOS con il processore MITICO, sviluppato dal team di ingegneri della società italiana, riesce ad estrarre piccolissime variazioni, quindi sarà poi necessario verificare con ulteriori sopralluoghi vista l’entità del sisma.

Ricercatori del CNR e dell’INGV hanno rilevato le deformazioni del suolo causate dall’evento sismico del 30 ottobre 2016, che ha colpito le province di Macerata e Perugia, attraverso le immagini radar dei sensori della costellazione Sentinel-1 del Programma Europeo Copernicus. I risultati, seppur preliminari, mostrano una deformazione che si estende per un’area di circa 130 chilometri quadrati e il cui massimo spostamento è di almeno 70 cm, localizzato nei pressi dell’area di Castelluccio di Norcia. L’attività relativa allo studio delle deformazioni del suolo e delle sorgenti sismiche è coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e viene svolta da un team di ricercatori dell’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IREA di Napoli) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), centri di competenza nei settori dell’elaborazione dei dati radar satellitari e della sismologia, con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Grazie all’uso dei dati radar acquisiti dai satelliti della costellazione Sentinel-1 del Programma Europeo Copernicus, il team di ricercatori CNR-IREA ed INGV è stato in grado di analizzare i movimenti del suolo causati dal terremoto del 30 ottobre. In particolare, sfruttando la tecnica dell’Interferometria SAR Differenziale, è stato possibile rilevare le deformazioni del suolo attraverso la generazione della mappa di deformazione co-sismica, ottenuta dalle immagini acquisite da orbite discendenti il 25 ottobre (pre-evento) ed il 31 ottobre (post-evento).

Ricercatori del CNR e dell’INGV hanno rilevato le deformazioni del suolo causate dall’evento sismico del 30 ottobre 2016, che ha colpito le province di Macerata e Perugia, attraverso le immagini radar dei sensori della costellazione Sentinel-1 del Programma Europeo Copernicus. I risultati, seppur preliminari, mostrano una deformazione che si estende per un’area di circa 130 chilometri quadrati e il cui massimo spostamento è di almeno 70 cm, localizzato nei pressi dell’area di Castelluccio di Norcia. L’attività relativa allo studio delle deformazioni del suolo e delle sorgenti sismiche è coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e viene svolta da un team di ricercatori dell’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IREA di Napoli) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), centri di competenza nei settori dell’elaborazione dei dati radar satellitari e della sismologia, con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Grazie all’uso dei dati radar acquisiti dai satelliti della costellazione Sentinel-1 del Programma Europeo Copernicus, il team di ricercatori CNR-IREA ed INGV è stato in grado di analizzare i movimenti del suolo causati dal terremoto del 30 ottobre. In particolare, sfruttando la tecnica dell’Interferometria SAR Differenziale, è stato possibile rilevare le deformazioni del suolo attraverso la generazione della mappa di deformazione co-sismica, ottenuta dalle immagini acquisite da orbite discendenti il 25 ottobre (pre-evento) ed il 31 ottobre (post-evento).

Il satellite della NASA Mars Reconnaissance Orbiter ha identificato sulla superficie del Pianeta Rosso, i punti di impatto del lander Schiaparelli e dell’ampio paracadute supersonico rilasciato durante la discesa e poco prima del malfunzionamento dei sistemi di comando automatico che hanno causato la caduta libera invece che controllata. La fotocamera CTX a bassa risoluzione a bordo della sonda MRO ha scattato immagini del sito di atterraggio del modulo europeo nella regione Meridiani Planum. L’immagine, che ha una risoluzione di 6 metri per pixel, mostra due punti sulla superficie non presenti rispetto a un’immagine scattata nel maggio di quest’anno. Uno appare più luminoso e può essere associata con il diametro del paracadute di 12 metri utilizzato nella seconda fase della discesa di Schiaparelli. L’altra evidente presenza è una macchia scura sfumata di circa 15 x 40 metri di dimensione, situata a circa 1 km a nord del paracadute. Questo può essere interpretato come l’effetto dell’impatto al suolo del modulo Schiaparelli, che ha iniziato a precipitare dopo che i propulsori sono stati spenti prematuramente, da un’altezza compresa tra i 2 e i 4 chilometri. Si stima che l’impatto sia avvenuto a una velocità superiore a 300 km / h. In tali condizioni tutto lascia ritenere che il lander sia esploso al momento dell’impatto. Un successivo passaggio sull’area permetterà di riprendere maggiori dettagli attraverso l’obiettivo di HiRISE, la fotocamera a più alta risoluzione a bordo MRO.

Il satellite della NASA Mars Reconnaissance Orbiter ha identificato sulla superficie del Pianeta Rosso, i punti di impatto del lander Schiaparelli e dell’ampio paracadute supersonico rilasciato durante la discesa e poco prima del malfunzionamento dei sistemi di comando automatico che hanno causato la caduta libera invece che controllata. La fotocamera CTX a bassa risoluzione a bordo della sonda MRO ha scattato immagini del sito di atterraggio del modulo europeo nella regione Meridiani Planum. L’immagine, che ha una risoluzione di 6 metri per pixel, mostra due punti sulla superficie non presenti rispetto a un’immagine scattata nel maggio di quest’anno. Uno appare più luminoso e può essere associata con il diametro del paracadute di 12 metri utilizzato nella seconda fase della discesa di Schiaparelli. L’altra evidente presenza è una macchia scura sfumata di circa 15 x 40 metri di dimensione, situata a circa 1 km a nord del paracadute. Questo può essere interpretato come l’effetto dell’impatto al suolo del modulo Schiaparelli, che ha iniziato a precipitare dopo che i propulsori sono stati spenti prematuramente, da un’altezza compresa tra i 2 e i 4 chilometri. Si stima che l’impatto sia avvenuto a una velocità superiore a 300 km / h. In tali condizioni tutto lascia ritenere che il lander sia esploso al momento dell’impatto. Un successivo passaggio sull’area permetterà di riprendere maggiori dettagli attraverso l’obiettivo di HiRISE, la fotocamera a più alta risoluzione a bordo MRO.