da Sorrentino | Apr 26, 2017 | Attualità, Missioni, Primo Piano, Programmi

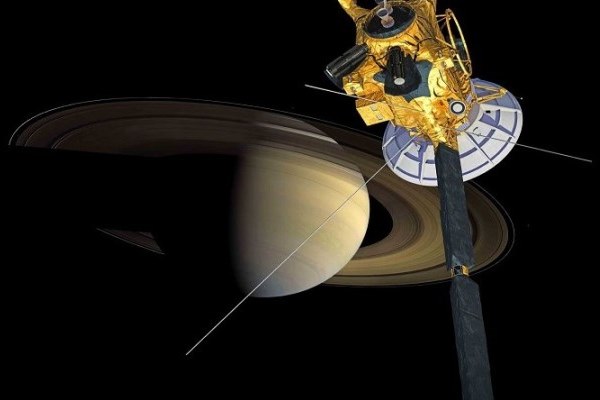

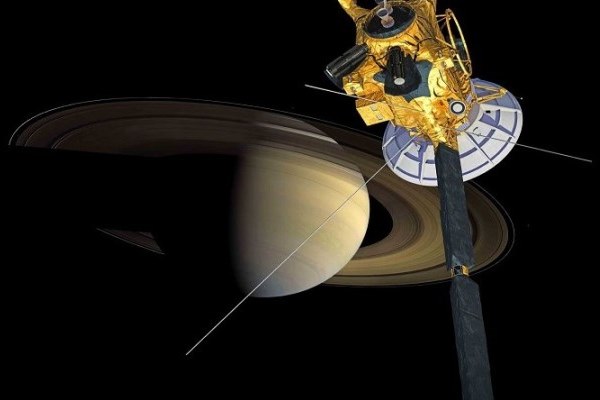

Dopo 20 anni la missione della sonda interplanetaria Cassini, realizzata in collaborazione tra NASA e le agenzie spaziali europea e italiana, ha avviato la spettacolare manovra finale che la condurrà a tuffarsi nell’atmosfera di Saturno il 15 settembre 2017. Lanciato nell’ottobre 1997, l’orbiter Cassini (realizzato dalla NASA) e il modulo di discesa Huygens (sviluppato dall’ESA) hanno raggiunto il sistema di Saturno nel luglio 2004 e la sonda Huygens è atterrata sulla superficie di Titano il 14 gennaio 2005. Per tredici anni Cassini ha orbitato intorno al pianeta degli anelli, esplorando le sue lune e raccogliendo migliaia di immagini e fornendo informazioni con un dettaglio mai raggiunto prima. L’atto finale, salutato anche da Google con uno speciale doodle, è iniziato alle 8 ora italiana del 26 aprile e, dopo 25 ore di silenzio radio con la Terra, la sonda si troverà sulla traiettoria balistica prevista e calcolata dal team di missione nel 2010.

Dopo 20 anni la missione della sonda interplanetaria Cassini, realizzata in collaborazione tra NASA e le agenzie spaziali europea e italiana, ha avviato la spettacolare manovra finale che la condurrà a tuffarsi nell’atmosfera di Saturno il 15 settembre 2017. Lanciato nell’ottobre 1997, l’orbiter Cassini (realizzato dalla NASA) e il modulo di discesa Huygens (sviluppato dall’ESA) hanno raggiunto il sistema di Saturno nel luglio 2004 e la sonda Huygens è atterrata sulla superficie di Titano il 14 gennaio 2005. Per tredici anni Cassini ha orbitato intorno al pianeta degli anelli, esplorando le sue lune e raccogliendo migliaia di immagini e fornendo informazioni con un dettaglio mai raggiunto prima. L’atto finale, salutato anche da Google con uno speciale doodle, è iniziato alle 8 ora italiana del 26 aprile e, dopo 25 ore di silenzio radio con la Terra, la sonda si troverà sulla traiettoria balistica prevista e calcolata dal team di missione nel 2010.

Il 22 aprile scorso Cassini ha raggiunto la massima distanza da Saturno, il giorno dopo aver effettuato il suo 127esimo e ultimo passaggio ravvicinato su Titano, fotografando l’obiettivo da una distanza di 979 chilometri dalla superficie. Con le nuove informazioni a disposizione, gli scienziati saranno in grado di completare il quadro sui laghi e i mari di idrocarburi individuati sul satellite naturale di Saturno, svelando inoltre i dettagli di una regione già osservata ma mai prima d’ora a queste lunghezze d’onda, per comprendere la natura delle strutture presenti su Titano, inclusa l’area individuata sulla nebbiosa luna e ribattezzata “isola magica”. Il recente flyby d’addio alla luna, oltre a permettere agli esperti di catturare un’ultima preziosa istantanea, ha fornito a Cassini la spinta giusta per il volo finale. Durante il rendez vous spaziale, la gravità della luna infatti ha fatto deviare la traiettoria della sonda, immettendola sul corretto percorso orbitale verso il tuffo conclusivo e le ha impresso un’accelerazione pari a 860,5 metri al secondo.

Con la velocità acquisita, Cassini è entrata per la prima volta nello spazio tra Saturno e i suoi anelli dando il via alle 22 sequenze di immersioni ognuna della durata di circa una settimana, che porteranno la missione Nasa-Esa-Asi all’appuntamento conclusivo. A metà settembre Cassini invierà l’ultimo set di dati sul pianeta prima di “suicidarsi” precipitando dentro la sua atmosfera. Nessuna sonda è mai arrivata così vicino al pianeta e al suo sistema di lune, svelando tra l’altro l’esistenza di un oceano con attività idrotermale sulla luna ghiacciata Encelado e mari di metano liquido su Titano. In altri termini, la missione Cassini ha cambiato la storia dell’esplorazione spaziale. Rilevante il contributo italiano al raggiungimento degli obiettivi di volo, esplorazione e osservazione. In base a un accordo di collaborazione con la NASA, l’Agenzia Spaziale Italiana ha sviluppato per Cassini l’antenna ad alto guadagno con incorporata un’antenna a basso guadagno (che assicurano le telecomunicazioni con la Terra per l’intera durata della missione), lo spettrometro VIMS, il sottosistema di radioscienza (RSIS) e il Radar che utilizza ugualmente l’antenna ad alto guadagno. Inoltre, l’ASI ha sviluppato, per la sonda Huygens, lo strumento HASI che ha misurato le proprietà fisiche dell’atmosfera e della superficie di Titano.

Con la velocità acquisita, Cassini è entrata per la prima volta nello spazio tra Saturno e i suoi anelli dando il via alle 22 sequenze di immersioni ognuna della durata di circa una settimana, che porteranno la missione Nasa-Esa-Asi all’appuntamento conclusivo. A metà settembre Cassini invierà l’ultimo set di dati sul pianeta prima di “suicidarsi” precipitando dentro la sua atmosfera. Nessuna sonda è mai arrivata così vicino al pianeta e al suo sistema di lune, svelando tra l’altro l’esistenza di un oceano con attività idrotermale sulla luna ghiacciata Encelado e mari di metano liquido su Titano. In altri termini, la missione Cassini ha cambiato la storia dell’esplorazione spaziale. Rilevante il contributo italiano al raggiungimento degli obiettivi di volo, esplorazione e osservazione. In base a un accordo di collaborazione con la NASA, l’Agenzia Spaziale Italiana ha sviluppato per Cassini l’antenna ad alto guadagno con incorporata un’antenna a basso guadagno (che assicurano le telecomunicazioni con la Terra per l’intera durata della missione), lo spettrometro VIMS, il sottosistema di radioscienza (RSIS) e il Radar che utilizza ugualmente l’antenna ad alto guadagno. Inoltre, l’ASI ha sviluppato, per la sonda Huygens, lo strumento HASI che ha misurato le proprietà fisiche dell’atmosfera e della superficie di Titano.

da Sorrentino | Apr 23, 2017 | Astronomia, Attualità, Primo Piano, Recensioni

Nella classifica delle 100 persone più influenti del mondo, stilata dal settimanale americano Time, figurano tre astronomi che hanno la caccia agli esopianeti. Si tratta di Natalie Batalha, del Centro di ricerca Ames della Nasa, Michael Gillon, dell’Università belga di Liegi, e Guillem Anglada-Escudé, dell’Università Queen Mary a Londra. Time giustifica la scelta sottolineando come, grazie alle ricerche cosmiche condotte dai tre astronomi, che cercano i pianeti con caratteristiche simili alla Terra e in orbita intorno ad altre stelle, siamo più vicini che mai a capire se possono esserci altre forme di vita nell’universo. Paul Hertz, direttore della divisione di Astrofisica della Nasa, vedere i cacciatori di pianeti tra le persone più influenti del mondo è un segnale importante per il lavoro degli scienziati. Natalie Batalha lavora per la NASA ed è tra i responsabili della missione Kepler, dedicata alla ricerca dei pianeti esterni al Sistema Solare e che ha permesso di scoprire oltre 5.000 candidati pianeti. Michael Gillon, invece, guida il team che ha scoperto ben sette pianeti simili alla Terra intorno alla stella Trappist 1, distanti circa 40 anni luce, tre dei quali si trovano nella zona abitabile, ossia a una distanza tale dalla loro stella da permettere che l’acqua si trovi allo stato liquido. A Guillem Anglada-Escudé si deve la scoperta di Proxima b, un pianeta simile alla Terra che ruota intorno alla stella più vicina al Sole, Proxima Centauri, a una distanza tale dalla sua stella da consentire acqua liquida in superficie.

Nella classifica delle 100 persone più influenti del mondo, stilata dal settimanale americano Time, figurano tre astronomi che hanno la caccia agli esopianeti. Si tratta di Natalie Batalha, del Centro di ricerca Ames della Nasa, Michael Gillon, dell’Università belga di Liegi, e Guillem Anglada-Escudé, dell’Università Queen Mary a Londra. Time giustifica la scelta sottolineando come, grazie alle ricerche cosmiche condotte dai tre astronomi, che cercano i pianeti con caratteristiche simili alla Terra e in orbita intorno ad altre stelle, siamo più vicini che mai a capire se possono esserci altre forme di vita nell’universo. Paul Hertz, direttore della divisione di Astrofisica della Nasa, vedere i cacciatori di pianeti tra le persone più influenti del mondo è un segnale importante per il lavoro degli scienziati. Natalie Batalha lavora per la NASA ed è tra i responsabili della missione Kepler, dedicata alla ricerca dei pianeti esterni al Sistema Solare e che ha permesso di scoprire oltre 5.000 candidati pianeti. Michael Gillon, invece, guida il team che ha scoperto ben sette pianeti simili alla Terra intorno alla stella Trappist 1, distanti circa 40 anni luce, tre dei quali si trovano nella zona abitabile, ossia a una distanza tale dalla loro stella da permettere che l’acqua si trovi allo stato liquido. A Guillem Anglada-Escudé si deve la scoperta di Proxima b, un pianeta simile alla Terra che ruota intorno alla stella più vicina al Sole, Proxima Centauri, a una distanza tale dalla sua stella da consentire acqua liquida in superficie.

da Sorrentino | Apr 19, 2017 | Attualità, Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Recensioni

Migliaia le donne operano nel settore spaziale, poche quelle poste ai vertici di enti e società del settore. Una mostra fotografica, dal titolo “Space Girls Space Women – Lo Spazio visto dalle Donne”, allestita al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, rende omaggio al contributo che l’universo femminile riserva alle attività spaziali nell’anno in cui si celebrano i 60 anni dell’era astronautica. Se il mondo del cinema ha dedicato una intensa pellicola (Hiddens Figures, Il diritto di contare) a tre scienziate di colore che hanno permesso agli Stati Uniti e alla Nasa di mettere in orbita i loro primi astronauti, la mostra per immagini fissa in modo saliente donne impegnare nelle rispettive attività di ricerca, tecnologiche, di training, oppure nei ruoli di rappresentanza e di guida delle missioni. Tra i 60 scatti che compongono la mostra, voluta dall’Agenzia Spaziale Italiana che ne ospiterà una parallela nella sede di Tor Vergata a Roma a partire dal mese di maggio, ci sono i volti di Amalia Ercoli Finzi, la signora italiana dello Spazio che ha ideato il trapano per il carotaggio della cometa 67P, l’astronauta Samantha Cristoforetti, diventata la donna che ha trascorso più giorni in orbita, Simonetta Di Pippo, direttore dell’ufficio per gli affari dello spazio extra-atmosferico.

Migliaia le donne operano nel settore spaziale, poche quelle poste ai vertici di enti e società del settore. Una mostra fotografica, dal titolo “Space Girls Space Women – Lo Spazio visto dalle Donne”, allestita al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, rende omaggio al contributo che l’universo femminile riserva alle attività spaziali nell’anno in cui si celebrano i 60 anni dell’era astronautica. Se il mondo del cinema ha dedicato una intensa pellicola (Hiddens Figures, Il diritto di contare) a tre scienziate di colore che hanno permesso agli Stati Uniti e alla Nasa di mettere in orbita i loro primi astronauti, la mostra per immagini fissa in modo saliente donne impegnare nelle rispettive attività di ricerca, tecnologiche, di training, oppure nei ruoli di rappresentanza e di guida delle missioni. Tra i 60 scatti che compongono la mostra, voluta dall’Agenzia Spaziale Italiana che ne ospiterà una parallela nella sede di Tor Vergata a Roma a partire dal mese di maggio, ci sono i volti di Amalia Ercoli Finzi, la signora italiana dello Spazio che ha ideato il trapano per il carotaggio della cometa 67P, l’astronauta Samantha Cristoforetti, diventata la donna che ha trascorso più giorni in orbita, Simonetta Di Pippo, direttore dell’ufficio per gli affari dello spazio extra-atmosferico.

Accompagnata da un’app multimediale per smartphone e iPhone con quiz, testimonianze e giochi educativi, la mostra nasce grazie all’agenzia fotografica SIPA PRESS, da un’idea e dalla collaborazione tra la consulente e astrofisica Fiorella Coliolo e il direttore di produzione Benoit Delplanque. Tale progetto è stato reso possibile grazie all’Agenzia Spaziale Europea (ESA), partner fondatore del progetto, e al supporto di altre istituzioni europee.

Da Nairobi a Mosca, da Bangalore a Monaco, da Milano a Colonia fino al deserto dell’Atacama si narra del punto di vista femminile dello spazio, di oggi e di quello di domani. Un’originale esposizione fotografica e multimediale per mostrare il nuovo spirito della ‘Conquista’ spaziale delle donne.

Space Girls Space Women è un progetto, umano e visuale, che attraverso la foto, mira a promuovere il ruolo delle donne nel settore spaziale, a stimolare l’interesse delle giovani generazioni alle materie STEM (science, technology, engineering e mathematics), a mostrare la varietà dei mestieri nel settore spaziale ed a promuovere i progetti spaziali italiani ed europei.

“La scelta di proporre anche in Italia la mostra fotografica – ha sottolineato il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana, Anna Sirica – rientra nell’obiettivo di ampliare quanto più possibile la conoscenza dello Spazio e di permettere alle donne di avere una maggiore consapevolezza delle possibilità del loro ruolo nella Ricerca. Vogliamo inviare – ha prosegue la Sirica – un messaggio a un mondo che sembra non evolvere nella parità di genere, altrettanto in fretta quanto i risultati scientifici e tecnologici che sa raggiungere. In Italia la differenza di genere è ancora un problema, anche nel mondo della ricerca. Ed è un paradosso perché nella ricerca della conoscenza non dovrebbe esistere distinzione tra uomo e donna, perché è il merito che fa progredire e affrontare sempre nuove frontiere. E la ricerca della conoscenza non ragiona di distinzione di genere, ma di qualità ’.

“Il Museo ha scelto di ospitare questa mostra perché incrocia tre nostri punti di lavoro – ha dichiarato Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia – L’attenzione ai temi dello Spazio e alle attività di ESA e ASI, attraverso le mostre temporanee, i weekend speciali e gli incontri con esperti, che integrano l’esposizione permanente. La sensibilità verso l’inclusione di genere nelle STEM tramite attività e format originali, in collaborazione con l’industria, la ricerca e la scuola, che si concretizza nel progetto europeo Hypatia, di cui il Museo è hub per l’Italia. L’uso di linguaggi diversi come la fotografia, l’arte contemporanea, il cinema, per rappresentare e raccontare personalità e visioni della scienza contemporanea. Tutto questo inoltre è in sintonia con la dedica del Comune di Milano del mese di aprile a #STEMintheCity, un programma di eventi per supportare le carriere scientifiche delle ragazze”.

La mostra, inserita nel programma del Milano Photofestival 2017, sarà aperta al pubblico fino al 20 giugno 2017. La visita è compresa nel biglietto d’ingresso al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.

(nella foto in evidenza: la 13enne Mihaela al Campo Spaziale di Izmir in Turchia – credit: SIPA PRESS – ASI- ESA)

da Sorrentino | Apr 12, 2017 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

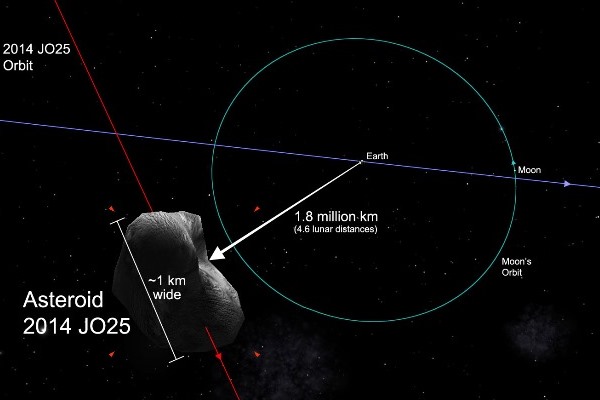

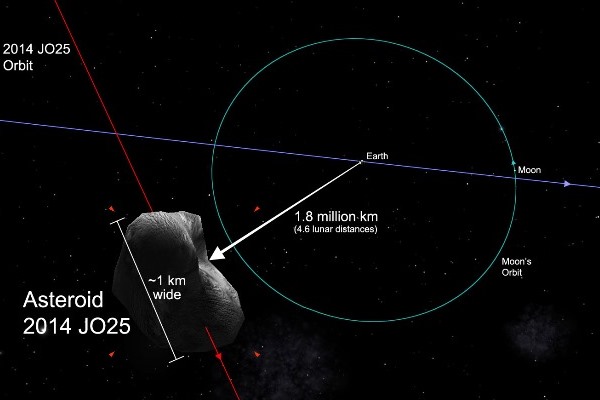

La data di mercoledì 19 aprile 2017 segna il passaggio dell’asteroide 2014 JO25, il più grande tra tutti quelli la cui orbita ha intersecato quella della Terra negli ultimi tredici anni. Il suo transito, a 1,8 milioni di chilometri dal nostro pianeta, vale a dire 4,5 volte la distanza media tra Terra e Luna, non desta preoccupazioni, quanto piuttosto rappresenta l’occasione per osservarlo a occhio nudo, trattandosi di un oggetto brillante con una magnitudo 11, e consentire agli astronomi di comprenderne le caratteristiche. A scoprirlo, nel 2014, sono stati gli astronomi dell’Osservatorio di Tucson in Arizona, i quali hanno calcolato che si tratta di un corpo celeste del diametro di 600 metri. L’ultimo grosso asteroide a passare vicino alla Terra, nel settembre 2004, era stato Toutatis, che con il suo diametro di 5 chilometri toccò la distanza minima di 1,5 chilometri. Così come Toutatis, anche l’asteroide 2014 JO25 è classificato tra quelli potenzialmente pericolosi e iscritti nel catalogo dei NEO (near heart objects). Dopo il passaggio del 19 aprile, quando esso sarà molto vicino al Sole, potrà essere osservato meglio per consentire di stabilire il periodo di rotazione e la direzione dei suoi poli. La stima della sua traiettoria, fatta dal telescopio Gemini South, in Cile, nel settembre 2016, è stata confermata successivamente.

La data di mercoledì 19 aprile 2017 segna il passaggio dell’asteroide 2014 JO25, il più grande tra tutti quelli la cui orbita ha intersecato quella della Terra negli ultimi tredici anni. Il suo transito, a 1,8 milioni di chilometri dal nostro pianeta, vale a dire 4,5 volte la distanza media tra Terra e Luna, non desta preoccupazioni, quanto piuttosto rappresenta l’occasione per osservarlo a occhio nudo, trattandosi di un oggetto brillante con una magnitudo 11, e consentire agli astronomi di comprenderne le caratteristiche. A scoprirlo, nel 2014, sono stati gli astronomi dell’Osservatorio di Tucson in Arizona, i quali hanno calcolato che si tratta di un corpo celeste del diametro di 600 metri. L’ultimo grosso asteroide a passare vicino alla Terra, nel settembre 2004, era stato Toutatis, che con il suo diametro di 5 chilometri toccò la distanza minima di 1,5 chilometri. Così come Toutatis, anche l’asteroide 2014 JO25 è classificato tra quelli potenzialmente pericolosi e iscritti nel catalogo dei NEO (near heart objects). Dopo il passaggio del 19 aprile, quando esso sarà molto vicino al Sole, potrà essere osservato meglio per consentire di stabilire il periodo di rotazione e la direzione dei suoi poli. La stima della sua traiettoria, fatta dal telescopio Gemini South, in Cile, nel settembre 2016, è stata confermata successivamente.

L’asteroide 2014 JO25 tornerà dalle nostre parti nel 2500. Della lunga lista dei passaggi ravvicinati previsti nel prossimo secolo e mezzo, nessuno degli asteroidi conosciuti, con un diametro stimato di almeno 100 metri, è a rischio di impatto con la Terra. La NASA ne ha catalogati 15mila tra quelli prossimi alla Terra. Il loro monitoraggio è incessante, perché una piccola variazione della loro orbita o l’apparizione di un oggetto sconosciuto potrebbe modificare lo scenario. Il 4 aprile si è registrato il passaggio del piccolo asteroide 2017 GM, alla distanza minima di 16mila km dal nostro pianeta, ma in caso di impatto con l’atmosfera terrestre le sue dimensioni lo avrebbero disintegrato. Cadrà sempre nel mese di aprile, nel 2029, il transito a soli 40mila km dalle nostre teste dell’asteroide Apophis. Due anni prima sarà la volta dell’asteroide 1999 AN10 che, con un diametro di 800 metri, sfreccerà a una distanza di 380mila km.

da Sorrentino | Mar 23, 2017 | Attualità, Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Recensioni

C’è vita su Marte, ma si scopre che essa ci è ostile. Una trama che richiama la saga di Alien, pellicola fantascientifica cult degli anni ’80 firmata da Ridley Scott, quella del film “Life – Non oltrepassare il limite”, in uscita il 23 marzo nelle sale cinematografiche, proiettato in anteprima nell’auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma e servito soprattutto a fare il punto sui programmi di ricerca della vita al di fuori della terra e la vita terrestre nello spazio, in un dibattito che ha preceduto la visione e ha visto protagonisti l’astronauta Paolo Nespoli, in collegamento da Houston dove sta preparando la missione VITA, Barbara Negri, responsabile dell’Osservazione dell’Universo, e Gabriele Mascetti, responsabile del Volo Umano dell’ASI, coordinati da Andrea Zanini. I contenuti reali di natura scientifica fanno i conti con la trama del film, per la regia di Daniel Espinosa, regista svedese trapiantato a Hollywood, inserito nelle categorie thriller e fantascienza.

C’è vita su Marte, ma si scopre che essa ci è ostile. Una trama che richiama la saga di Alien, pellicola fantascientifica cult degli anni ’80 firmata da Ridley Scott, quella del film “Life – Non oltrepassare il limite”, in uscita il 23 marzo nelle sale cinematografiche, proiettato in anteprima nell’auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma e servito soprattutto a fare il punto sui programmi di ricerca della vita al di fuori della terra e la vita terrestre nello spazio, in un dibattito che ha preceduto la visione e ha visto protagonisti l’astronauta Paolo Nespoli, in collegamento da Houston dove sta preparando la missione VITA, Barbara Negri, responsabile dell’Osservazione dell’Universo, e Gabriele Mascetti, responsabile del Volo Umano dell’ASI, coordinati da Andrea Zanini. I contenuti reali di natura scientifica fanno i conti con la trama del film, per la regia di Daniel Espinosa, regista svedese trapiantato a Hollywood, inserito nelle categorie thriller e fantascienza.

L’equipaggio di una stazione spaziale internazionale sta per tornare sulla terra, forte di una scoperta sensazionale: un campione che prova l’esistenza della vita extraterrestre su Marte. Al sicuro in una “incubatrice”, la neonata forma di vita raccolta sul pianeta rosso cresce a vista d’occhio, rivelandosi più intelligente e pericolosa di quanto il gruppo di astronauti pensasse. Di fronte alla minaccia che l’organismo alieno, battezzato Calvin, inizia a rappresentare per l’umanità intera, un pugno di uomini alla deriva nello spazio si prepara ad annientarlo prima che sbarchi sulla Terra. L’idea di base del film è nata il giorno in cui Mars Curiosity è atterrato su Marte, a partire dalla domanda: “cosa sarebbe successo se il rover avesse scoperto un organismo monocellulare vivente e lo avesse riportato nella Stazione Spaziale Internazionale per analizzarla?”. Per ricreare il mondo realistico della stazione spaziale internazionale, e per fare in modo che la nuova forma di vita fosse originale ma verosimile, sono stati consultati esperti di medicina spaziale e altri scienziati. In particolare il Dott. Adam Rutherford, genetista che ha pubblicato importanti libri sull’argomento, sebbene abbia escluso la possibilità della presenza di vita su Marte, ha suggerito l’idea di un alieno ibernato sotto la superficie del pianeta stesso. Per lo sviluppo della creatura “Calvin”, sempre Rutherford ha pensato a un fungo mucillaginoso, struttura monocellulare che si moltiplica e stratifica. Molte delle persone che si sono occupate degli effetti e delle scenografie avevano già lavorato per Gravity, Interstellar e Sopravvissuto – The Martian. L’elemento forse più fantascientifico del film è la creazione del modulo Harmony, un dormitorio spaziale con brandine personalizzate per i singoli componenti dell’equipaggio. In realtà, gli astronauti della stazione spaziale internazionale dormono in un sacco a pelo attaccato al muro con il velcro. Per imparare a “fluttuare”, prima dell’inizio delle riprese gli attori si sono allenati ogni giorno con la squadra stunt a utilizzare il sistema di cavi e imbracature con i quali si sarebbero dovuti muovere, ma hanno usato anche diversi attrezzi e modi per imitare al meglio l’assenza di gravità.

L’equipaggio di una stazione spaziale internazionale sta per tornare sulla terra, forte di una scoperta sensazionale: un campione che prova l’esistenza della vita extraterrestre su Marte. Al sicuro in una “incubatrice”, la neonata forma di vita raccolta sul pianeta rosso cresce a vista d’occhio, rivelandosi più intelligente e pericolosa di quanto il gruppo di astronauti pensasse. Di fronte alla minaccia che l’organismo alieno, battezzato Calvin, inizia a rappresentare per l’umanità intera, un pugno di uomini alla deriva nello spazio si prepara ad annientarlo prima che sbarchi sulla Terra. L’idea di base del film è nata il giorno in cui Mars Curiosity è atterrato su Marte, a partire dalla domanda: “cosa sarebbe successo se il rover avesse scoperto un organismo monocellulare vivente e lo avesse riportato nella Stazione Spaziale Internazionale per analizzarla?”. Per ricreare il mondo realistico della stazione spaziale internazionale, e per fare in modo che la nuova forma di vita fosse originale ma verosimile, sono stati consultati esperti di medicina spaziale e altri scienziati. In particolare il Dott. Adam Rutherford, genetista che ha pubblicato importanti libri sull’argomento, sebbene abbia escluso la possibilità della presenza di vita su Marte, ha suggerito l’idea di un alieno ibernato sotto la superficie del pianeta stesso. Per lo sviluppo della creatura “Calvin”, sempre Rutherford ha pensato a un fungo mucillaginoso, struttura monocellulare che si moltiplica e stratifica. Molte delle persone che si sono occupate degli effetti e delle scenografie avevano già lavorato per Gravity, Interstellar e Sopravvissuto – The Martian. L’elemento forse più fantascientifico del film è la creazione del modulo Harmony, un dormitorio spaziale con brandine personalizzate per i singoli componenti dell’equipaggio. In realtà, gli astronauti della stazione spaziale internazionale dormono in un sacco a pelo attaccato al muro con il velcro. Per imparare a “fluttuare”, prima dell’inizio delle riprese gli attori si sono allenati ogni giorno con la squadra stunt a utilizzare il sistema di cavi e imbracature con i quali si sarebbero dovuti muovere, ma hanno usato anche diversi attrezzi e modi per imitare al meglio l’assenza di gravità.

da Sorrentino | Mar 21, 2017 | Astronomia, Attualità, Eventi, Primo Piano, Recensioni

Alzare gli occhi e perdersi in un cielo stellato, viaggiare tra pianeti attraversare galassie. L’universo è a portata di sguardo e le stelle non sono mai state così vicine: arriva il Planetario 3d più grande d’Italia, a Città della scienza di Napoli. Con un diametro di 20 metri, 120 posti a sedere, una delle migliori tecnologie al mondo, una macchina di ultima generazione e una particolare collocazione della cupola che garantisce un totale effetto immersivo, il pubblico potrà assistere ad uno spettacolo dell’universo unico e avvolgente, rafforzato anche da una soluzione tecnologica innovativa che esalta l’acustica delle proiezioni.

Alzare gli occhi e perdersi in un cielo stellato, viaggiare tra pianeti attraversare galassie. L’universo è a portata di sguardo e le stelle non sono mai state così vicine: arriva il Planetario 3d più grande d’Italia, a Città della scienza di Napoli. Con un diametro di 20 metri, 120 posti a sedere, una delle migliori tecnologie al mondo, una macchina di ultima generazione e una particolare collocazione della cupola che garantisce un totale effetto immersivo, il pubblico potrà assistere ad uno spettacolo dell’universo unico e avvolgente, rafforzato anche da una soluzione tecnologica innovativa che esalta l’acustica delle proiezioni.

Il Planetario propone spettacoli e filmati, sia live che registrati, con cui ci si potrà per immerge in un cielo notturno, scoprire le stelle dalle teorie degli antichi astronomi Greci fino ai grandi telescopi odierni, sapere come proteggere i cieli stellati dall’inquinamento luminoso, ripercorrere le missioni sula luna, seguire i viaggi di sonde e navicelle spaziali che hanno esplorato al nostro il Sistema Solare, o ancora esplorare la materia oscura per comprendere perché l’Universo è come ci appare, da dove veniamo, e come si è evoluto in miliardi di anni.

Dopo 20 anni la missione della sonda interplanetaria Cassini, realizzata in collaborazione tra NASA e le agenzie spaziali europea e italiana, ha avviato la spettacolare manovra finale che la condurrà a tuffarsi nell’atmosfera di Saturno il 15 settembre 2017. Lanciato nell’ottobre 1997, l’orbiter Cassini (realizzato dalla NASA) e il modulo di discesa Huygens (sviluppato dall’ESA) hanno raggiunto il sistema di Saturno nel luglio 2004 e la sonda Huygens è atterrata sulla superficie di Titano il 14 gennaio 2005. Per tredici anni Cassini ha orbitato intorno al pianeta degli anelli, esplorando le sue lune e raccogliendo migliaia di immagini e fornendo informazioni con un dettaglio mai raggiunto prima. L’atto finale, salutato anche da Google con uno speciale doodle, è iniziato alle 8 ora italiana del 26 aprile e, dopo 25 ore di silenzio radio con la Terra, la sonda si troverà sulla traiettoria balistica prevista e calcolata dal team di missione nel 2010.

Dopo 20 anni la missione della sonda interplanetaria Cassini, realizzata in collaborazione tra NASA e le agenzie spaziali europea e italiana, ha avviato la spettacolare manovra finale che la condurrà a tuffarsi nell’atmosfera di Saturno il 15 settembre 2017. Lanciato nell’ottobre 1997, l’orbiter Cassini (realizzato dalla NASA) e il modulo di discesa Huygens (sviluppato dall’ESA) hanno raggiunto il sistema di Saturno nel luglio 2004 e la sonda Huygens è atterrata sulla superficie di Titano il 14 gennaio 2005. Per tredici anni Cassini ha orbitato intorno al pianeta degli anelli, esplorando le sue lune e raccogliendo migliaia di immagini e fornendo informazioni con un dettaglio mai raggiunto prima. L’atto finale, salutato anche da Google con uno speciale doodle, è iniziato alle 8 ora italiana del 26 aprile e, dopo 25 ore di silenzio radio con la Terra, la sonda si troverà sulla traiettoria balistica prevista e calcolata dal team di missione nel 2010. Con la velocità acquisita, Cassini è entrata per la prima volta nello spazio tra Saturno e i suoi anelli dando il via alle 22 sequenze di immersioni ognuna della durata di circa una settimana, che porteranno la missione Nasa-Esa-Asi all’appuntamento conclusivo. A metà settembre Cassini invierà l’ultimo set di dati sul pianeta prima di “suicidarsi” precipitando dentro la sua atmosfera. Nessuna sonda è mai arrivata così vicino al pianeta e al suo sistema di lune, svelando tra l’altro l’esistenza di un oceano con attività idrotermale sulla luna ghiacciata Encelado e mari di metano liquido su Titano. In altri termini, la missione Cassini ha cambiato la storia dell’esplorazione spaziale. Rilevante il contributo italiano al raggiungimento degli obiettivi di volo, esplorazione e osservazione. In base a un accordo di collaborazione con la NASA, l’Agenzia Spaziale Italiana ha sviluppato per Cassini l’antenna ad alto guadagno con incorporata un’antenna a basso guadagno (che assicurano le telecomunicazioni con la Terra per l’intera durata della missione), lo spettrometro VIMS, il sottosistema di radioscienza (RSIS) e il Radar che utilizza ugualmente l’antenna ad alto guadagno. Inoltre, l’ASI ha sviluppato, per la sonda Huygens, lo strumento HASI che ha misurato le proprietà fisiche dell’atmosfera e della superficie di Titano.

Con la velocità acquisita, Cassini è entrata per la prima volta nello spazio tra Saturno e i suoi anelli dando il via alle 22 sequenze di immersioni ognuna della durata di circa una settimana, che porteranno la missione Nasa-Esa-Asi all’appuntamento conclusivo. A metà settembre Cassini invierà l’ultimo set di dati sul pianeta prima di “suicidarsi” precipitando dentro la sua atmosfera. Nessuna sonda è mai arrivata così vicino al pianeta e al suo sistema di lune, svelando tra l’altro l’esistenza di un oceano con attività idrotermale sulla luna ghiacciata Encelado e mari di metano liquido su Titano. In altri termini, la missione Cassini ha cambiato la storia dell’esplorazione spaziale. Rilevante il contributo italiano al raggiungimento degli obiettivi di volo, esplorazione e osservazione. In base a un accordo di collaborazione con la NASA, l’Agenzia Spaziale Italiana ha sviluppato per Cassini l’antenna ad alto guadagno con incorporata un’antenna a basso guadagno (che assicurano le telecomunicazioni con la Terra per l’intera durata della missione), lo spettrometro VIMS, il sottosistema di radioscienza (RSIS) e il Radar che utilizza ugualmente l’antenna ad alto guadagno. Inoltre, l’ASI ha sviluppato, per la sonda Huygens, lo strumento HASI che ha misurato le proprietà fisiche dell’atmosfera e della superficie di Titano.

Nella classifica delle 100 persone più influenti del mondo, stilata dal settimanale americano Time, figurano tre astronomi che hanno la caccia agli esopianeti. Si tratta di Natalie Batalha, del Centro di ricerca Ames della Nasa, Michael Gillon, dell’Università belga di Liegi, e Guillem Anglada-Escudé, dell’Università Queen Mary a Londra. Time giustifica la scelta sottolineando come, grazie alle ricerche cosmiche condotte dai tre astronomi, che cercano i pianeti con caratteristiche simili alla Terra e in orbita intorno ad altre stelle, siamo più vicini che mai a capire se possono esserci altre forme di vita nell’universo. Paul Hertz, direttore della divisione di Astrofisica della Nasa, vedere i cacciatori di pianeti tra le persone più influenti del mondo è un segnale importante per il lavoro degli scienziati. Natalie Batalha lavora per la NASA ed è tra i responsabili della missione Kepler, dedicata alla ricerca dei pianeti esterni al Sistema Solare e che ha permesso di scoprire oltre 5.000 candidati pianeti. Michael Gillon, invece, guida il team che ha scoperto ben sette pianeti simili alla Terra intorno alla stella Trappist 1, distanti circa 40 anni luce, tre dei quali si trovano nella zona abitabile, ossia a una distanza tale dalla loro stella da permettere che l’acqua si trovi allo stato liquido. A Guillem Anglada-Escudé si deve la scoperta di Proxima b, un pianeta simile alla Terra che ruota intorno alla stella più vicina al Sole, Proxima Centauri, a una distanza tale dalla sua stella da consentire acqua liquida in superficie.

Nella classifica delle 100 persone più influenti del mondo, stilata dal settimanale americano Time, figurano tre astronomi che hanno la caccia agli esopianeti. Si tratta di Natalie Batalha, del Centro di ricerca Ames della Nasa, Michael Gillon, dell’Università belga di Liegi, e Guillem Anglada-Escudé, dell’Università Queen Mary a Londra. Time giustifica la scelta sottolineando come, grazie alle ricerche cosmiche condotte dai tre astronomi, che cercano i pianeti con caratteristiche simili alla Terra e in orbita intorno ad altre stelle, siamo più vicini che mai a capire se possono esserci altre forme di vita nell’universo. Paul Hertz, direttore della divisione di Astrofisica della Nasa, vedere i cacciatori di pianeti tra le persone più influenti del mondo è un segnale importante per il lavoro degli scienziati. Natalie Batalha lavora per la NASA ed è tra i responsabili della missione Kepler, dedicata alla ricerca dei pianeti esterni al Sistema Solare e che ha permesso di scoprire oltre 5.000 candidati pianeti. Michael Gillon, invece, guida il team che ha scoperto ben sette pianeti simili alla Terra intorno alla stella Trappist 1, distanti circa 40 anni luce, tre dei quali si trovano nella zona abitabile, ossia a una distanza tale dalla loro stella da permettere che l’acqua si trovi allo stato liquido. A Guillem Anglada-Escudé si deve la scoperta di Proxima b, un pianeta simile alla Terra che ruota intorno alla stella più vicina al Sole, Proxima Centauri, a una distanza tale dalla sua stella da consentire acqua liquida in superficie.

Migliaia le donne operano nel settore spaziale, poche quelle poste ai vertici di enti e società del settore. Una mostra fotografica, dal titolo “Space Girls Space Women – Lo Spazio visto dalle Donne”, allestita al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, rende omaggio al contributo che l’universo femminile riserva alle attività spaziali nell’anno in cui si celebrano i 60 anni dell’era astronautica. Se il mondo del cinema ha dedicato una intensa pellicola (Hiddens Figures, Il diritto di contare) a tre scienziate di colore che hanno permesso agli Stati Uniti e alla Nasa di mettere in orbita i loro primi astronauti, la mostra per immagini fissa in modo saliente donne impegnare nelle rispettive attività di ricerca, tecnologiche, di training, oppure nei ruoli di rappresentanza e di guida delle missioni. Tra i 60 scatti che compongono la mostra, voluta dall’Agenzia Spaziale Italiana che ne ospiterà una parallela nella sede di Tor Vergata a Roma a partire dal mese di maggio, ci sono i volti di Amalia Ercoli Finzi, la signora italiana dello Spazio che ha ideato il trapano per il carotaggio della cometa 67P, l’astronauta Samantha Cristoforetti, diventata la donna che ha trascorso più giorni in orbita, Simonetta Di Pippo, direttore dell’ufficio per gli affari dello spazio extra-atmosferico.

Migliaia le donne operano nel settore spaziale, poche quelle poste ai vertici di enti e società del settore. Una mostra fotografica, dal titolo “Space Girls Space Women – Lo Spazio visto dalle Donne”, allestita al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, rende omaggio al contributo che l’universo femminile riserva alle attività spaziali nell’anno in cui si celebrano i 60 anni dell’era astronautica. Se il mondo del cinema ha dedicato una intensa pellicola (Hiddens Figures, Il diritto di contare) a tre scienziate di colore che hanno permesso agli Stati Uniti e alla Nasa di mettere in orbita i loro primi astronauti, la mostra per immagini fissa in modo saliente donne impegnare nelle rispettive attività di ricerca, tecnologiche, di training, oppure nei ruoli di rappresentanza e di guida delle missioni. Tra i 60 scatti che compongono la mostra, voluta dall’Agenzia Spaziale Italiana che ne ospiterà una parallela nella sede di Tor Vergata a Roma a partire dal mese di maggio, ci sono i volti di Amalia Ercoli Finzi, la signora italiana dello Spazio che ha ideato il trapano per il carotaggio della cometa 67P, l’astronauta Samantha Cristoforetti, diventata la donna che ha trascorso più giorni in orbita, Simonetta Di Pippo, direttore dell’ufficio per gli affari dello spazio extra-atmosferico.

La data di mercoledì 19 aprile 2017 segna il passaggio dell’asteroide 2014 JO25, il più grande tra tutti quelli la cui orbita ha intersecato quella della Terra negli ultimi tredici anni. Il suo transito, a 1,8 milioni di chilometri dal nostro pianeta, vale a dire 4,5 volte la distanza media tra Terra e Luna, non desta preoccupazioni, quanto piuttosto rappresenta l’occasione per osservarlo a occhio nudo, trattandosi di un oggetto brillante con una magnitudo 11, e consentire agli astronomi di comprenderne le caratteristiche. A scoprirlo, nel 2014, sono stati gli astronomi dell’Osservatorio di Tucson in Arizona, i quali hanno calcolato che si tratta di un corpo celeste del diametro di 600 metri. L’ultimo grosso asteroide a passare vicino alla Terra, nel settembre 2004, era stato Toutatis, che con il suo diametro di 5 chilometri toccò la distanza minima di 1,5 chilometri. Così come Toutatis, anche l’asteroide 2014 JO25 è classificato tra quelli potenzialmente pericolosi e iscritti nel catalogo dei NEO (near heart objects). Dopo il passaggio del 19 aprile, quando esso sarà molto vicino al Sole, potrà essere osservato meglio per consentire di stabilire il periodo di rotazione e la direzione dei suoi poli. La stima della sua traiettoria, fatta dal telescopio Gemini South, in Cile, nel settembre 2016, è stata confermata successivamente.

La data di mercoledì 19 aprile 2017 segna il passaggio dell’asteroide 2014 JO25, il più grande tra tutti quelli la cui orbita ha intersecato quella della Terra negli ultimi tredici anni. Il suo transito, a 1,8 milioni di chilometri dal nostro pianeta, vale a dire 4,5 volte la distanza media tra Terra e Luna, non desta preoccupazioni, quanto piuttosto rappresenta l’occasione per osservarlo a occhio nudo, trattandosi di un oggetto brillante con una magnitudo 11, e consentire agli astronomi di comprenderne le caratteristiche. A scoprirlo, nel 2014, sono stati gli astronomi dell’Osservatorio di Tucson in Arizona, i quali hanno calcolato che si tratta di un corpo celeste del diametro di 600 metri. L’ultimo grosso asteroide a passare vicino alla Terra, nel settembre 2004, era stato Toutatis, che con il suo diametro di 5 chilometri toccò la distanza minima di 1,5 chilometri. Così come Toutatis, anche l’asteroide 2014 JO25 è classificato tra quelli potenzialmente pericolosi e iscritti nel catalogo dei NEO (near heart objects). Dopo il passaggio del 19 aprile, quando esso sarà molto vicino al Sole, potrà essere osservato meglio per consentire di stabilire il periodo di rotazione e la direzione dei suoi poli. La stima della sua traiettoria, fatta dal telescopio Gemini South, in Cile, nel settembre 2016, è stata confermata successivamente.

C’è vita su Marte, ma si scopre che essa ci è ostile. Una trama che richiama la saga di Alien, pellicola fantascientifica cult degli anni ’80 firmata da Ridley Scott, quella del film “Life – Non oltrepassare il limite”, in uscita il 23 marzo nelle sale cinematografiche, proiettato in anteprima nell’auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma e servito soprattutto a fare il punto sui programmi di ricerca della vita al di fuori della terra e la vita terrestre nello spazio, in un dibattito che ha preceduto la visione e ha visto protagonisti l’astronauta Paolo Nespoli, in collegamento da Houston dove sta preparando la missione VITA, Barbara Negri, responsabile dell’Osservazione dell’Universo, e Gabriele Mascetti, responsabile del Volo Umano dell’ASI, coordinati da Andrea Zanini. I contenuti reali di natura scientifica fanno i conti con la trama del film, per la regia di Daniel Espinosa, regista svedese trapiantato a Hollywood, inserito nelle categorie thriller e fantascienza.

C’è vita su Marte, ma si scopre che essa ci è ostile. Una trama che richiama la saga di Alien, pellicola fantascientifica cult degli anni ’80 firmata da Ridley Scott, quella del film “Life – Non oltrepassare il limite”, in uscita il 23 marzo nelle sale cinematografiche, proiettato in anteprima nell’auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma e servito soprattutto a fare il punto sui programmi di ricerca della vita al di fuori della terra e la vita terrestre nello spazio, in un dibattito che ha preceduto la visione e ha visto protagonisti l’astronauta Paolo Nespoli, in collegamento da Houston dove sta preparando la missione VITA, Barbara Negri, responsabile dell’Osservazione dell’Universo, e Gabriele Mascetti, responsabile del Volo Umano dell’ASI, coordinati da Andrea Zanini. I contenuti reali di natura scientifica fanno i conti con la trama del film, per la regia di Daniel Espinosa, regista svedese trapiantato a Hollywood, inserito nelle categorie thriller e fantascienza. L’equipaggio di una stazione spaziale internazionale sta per tornare sulla terra, forte di una scoperta sensazionale: un campione che prova l’esistenza della vita extraterrestre su Marte. Al sicuro in una “incubatrice”, la neonata forma di vita raccolta sul pianeta rosso cresce a vista d’occhio, rivelandosi più intelligente e pericolosa di quanto il gruppo di astronauti pensasse. Di fronte alla minaccia che l’organismo alieno, battezzato Calvin, inizia a rappresentare per l’umanità intera, un pugno di uomini alla deriva nello spazio si prepara ad annientarlo prima che sbarchi sulla Terra. L’idea di base del film è nata il giorno in cui Mars Curiosity è atterrato su Marte, a partire dalla domanda: “cosa sarebbe successo se il rover avesse scoperto un organismo monocellulare vivente e lo avesse riportato nella Stazione Spaziale Internazionale per analizzarla?”. Per ricreare il mondo realistico della stazione spaziale internazionale, e per fare in modo che la nuova forma di vita fosse originale ma verosimile, sono stati consultati esperti di medicina spaziale e altri scienziati. In particolare il Dott. Adam Rutherford, genetista che ha pubblicato importanti libri sull’argomento, sebbene abbia escluso la possibilità della presenza di vita su Marte, ha suggerito l’idea di un alieno ibernato sotto la superficie del pianeta stesso. Per lo sviluppo della creatura “Calvin”, sempre Rutherford ha pensato a un fungo mucillaginoso, struttura monocellulare che si moltiplica e stratifica. Molte delle persone che si sono occupate degli effetti e delle scenografie avevano già lavorato per Gravity, Interstellar e Sopravvissuto – The Martian. L’elemento forse più fantascientifico del film è la creazione del modulo Harmony, un dormitorio spaziale con brandine personalizzate per i singoli componenti dell’equipaggio. In realtà, gli astronauti della stazione spaziale internazionale dormono in un sacco a pelo attaccato al muro con il velcro. Per imparare a “fluttuare”, prima dell’inizio delle riprese gli attori si sono allenati ogni giorno con la squadra stunt a utilizzare il sistema di cavi e imbracature con i quali si sarebbero dovuti muovere, ma hanno usato anche diversi attrezzi e modi per imitare al meglio l’assenza di gravità.

L’equipaggio di una stazione spaziale internazionale sta per tornare sulla terra, forte di una scoperta sensazionale: un campione che prova l’esistenza della vita extraterrestre su Marte. Al sicuro in una “incubatrice”, la neonata forma di vita raccolta sul pianeta rosso cresce a vista d’occhio, rivelandosi più intelligente e pericolosa di quanto il gruppo di astronauti pensasse. Di fronte alla minaccia che l’organismo alieno, battezzato Calvin, inizia a rappresentare per l’umanità intera, un pugno di uomini alla deriva nello spazio si prepara ad annientarlo prima che sbarchi sulla Terra. L’idea di base del film è nata il giorno in cui Mars Curiosity è atterrato su Marte, a partire dalla domanda: “cosa sarebbe successo se il rover avesse scoperto un organismo monocellulare vivente e lo avesse riportato nella Stazione Spaziale Internazionale per analizzarla?”. Per ricreare il mondo realistico della stazione spaziale internazionale, e per fare in modo che la nuova forma di vita fosse originale ma verosimile, sono stati consultati esperti di medicina spaziale e altri scienziati. In particolare il Dott. Adam Rutherford, genetista che ha pubblicato importanti libri sull’argomento, sebbene abbia escluso la possibilità della presenza di vita su Marte, ha suggerito l’idea di un alieno ibernato sotto la superficie del pianeta stesso. Per lo sviluppo della creatura “Calvin”, sempre Rutherford ha pensato a un fungo mucillaginoso, struttura monocellulare che si moltiplica e stratifica. Molte delle persone che si sono occupate degli effetti e delle scenografie avevano già lavorato per Gravity, Interstellar e Sopravvissuto – The Martian. L’elemento forse più fantascientifico del film è la creazione del modulo Harmony, un dormitorio spaziale con brandine personalizzate per i singoli componenti dell’equipaggio. In realtà, gli astronauti della stazione spaziale internazionale dormono in un sacco a pelo attaccato al muro con il velcro. Per imparare a “fluttuare”, prima dell’inizio delle riprese gli attori si sono allenati ogni giorno con la squadra stunt a utilizzare il sistema di cavi e imbracature con i quali si sarebbero dovuti muovere, ma hanno usato anche diversi attrezzi e modi per imitare al meglio l’assenza di gravità.

Alzare gli occhi e perdersi in un cielo stellato, viaggiare tra pianeti attraversare galassie. L’universo è a portata di sguardo e le stelle non sono mai state così vicine: arriva il Planetario 3d più grande d’Italia, a Città della scienza di Napoli.

Alzare gli occhi e perdersi in un cielo stellato, viaggiare tra pianeti attraversare galassie. L’universo è a portata di sguardo e le stelle non sono mai state così vicine: arriva il Planetario 3d più grande d’Italia, a Città della scienza di Napoli.