da Sorrentino | Mag 6, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Stazione Spaziale

Il cibo, per un astronauta, è qualcosa di veramente personale, quasi intimo. Quando uno dei protagonisti delle missioni spaziali è chiamato a parlarne, è tentato inevitabilmente di raccontare le allegorie che accompagnano la somministrazione degli alimenti preparati per essere assunti in assenza di gravità, il più delle volte idratandoli per poi scaldarli nel microonde. Invece l’alimentazione spaziale è una scienza che precorre i tempi e si basa su procedure rigorose che hanno portato a sviluppare, grazie alla NASA già ai tempi del programma Apollo, il protocollo HACCP volto a prevenire ogni possibile contaminazione del cibo e adottato dall’industria di settore e da quella artigianale. In ogni caso gli astronauti, che per il momento si limitano a girare intorno alla Terra, devono adattarsi a pratiche alimentari ormai consolidate con qualche eccezione concessa per ritrovare i sapori di casa. Luca Parmitano, il quale ha trascorso 166 giorni a bordo della stazione spaziale internazionale nel 2013 e primo italiano a effettuare l’attività extraveicolare, è intervenuto al Food & Science Festival di Mantova per spiegare come ci si nutre nelle lunghe missioni in orbita e quali sono le pratiche culinarie giornaliere. “Sulla carta non c’è differenza tra cibo spaziale e quello terrestre, nella sostanza sono completamente diversi. Il cibo conserva le proprietà organolettiche, ma si presenta e si consuma in modo particolare – sottolinea Parmitano – Il cibo disidratato richiede ovviamente l’aggiunta di acqua nella giusta proporzione, perché immetterne poca lo renderebbe immangiabile, troppa ne altererebbe il sapore più di quanto lo stato fisiologico renda difficile percepire i gusti. In assenza di gravità, infatti, i liquidi e il sangue affluiscono nella parte alta del corpo e si avverte la sensazione di naso tappato”. E mostra l’immagine dell’astronauta americana Karen Nyberg inebriata dal profumo di un’arancia fresca trasportata sulla ISS con un veicolo di rifornimento.

Il cibo arriva a bordo della stazione spaziale con i voli cargo automatici già pronto, precotto e confezionato in contenitori termostabilizzati, in modo da poter essere conservato per 18 mesi senza frigorifero. Qualche strappo alla regola è concesso. Gli astronauti europei possono personalizzare il 10% del proprio menu che, essendo made in Italy, viene apprezzato fortemente dagli altri membri d’equipaggio, pronti a condividerlo e spazzolarlo. Paolo Nespoli, prossimo alla sua terza missione spaziale, portò il parmigiano, Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti hanno proposto lasagne, risotti, parmigiana di melanzane, caponata e perfino un tiramisù disidratato, alla fine risultato buono come quello della nonna. Cosa manca di più quando si è in orbita? “La freschezza e la croccantezza del cibo. Tuttavia, il pasto è un momento di aggregazione e ha un valore psicologico fondamentale – sottolinea Parmitano, che aggiunge: sapete qual è la cosa più preziosa che ogni astronauta ha a bordo? Il cucchiaio per mangiare. Un vero e proprio compagno di viaggio”.

Condimenti, così come sale e pepe, rigorosamente in forma liquida. L’acqua, contenuta in sacchetto, viene bevuta con la cannuccia. Quanto è libera forma bolle simili alla gelatina con cui spesso gli astronauti giocano a deglutire. Il ciclo dell’acqua, rigorosamente controllata e filtrata in ogni funzione e processo, prevede che il 95% venga riciclata e arricchita di sali minerali. E a tale proposito, Parmitano spiega come l’acqua utilizzata per preparare il caffè americano provenga da quella rilasciata dagli stessi astronauti nei giorni precedenti, dicendosi certo che risulti più pura di quella contenuta nelle bottiglie di plastica consumate sulla Terra. E osserva che tutta l’acqua presente sul pianeta è riciclata e trasformata da quattro miliardi di anni e probabilmente questo processo ha riguardato anche la pipì dei dinosauri.

da Sorrentino | Mag 4, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Telescienza

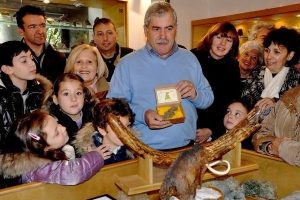

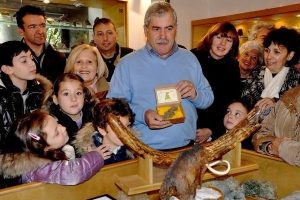

Il premio scientifico Capo d’Orlando ha fatto 13. Tanti sono i premi Nobel insigniti del prestigioso riconoscimento, giunto alla XIX edizione, assegnato a Vico Equense da Museo Mineralogico Campano-Fondazione Discepolo e avente come simbolo un pesce fossile del Cretaceo rinvenuto circa duecento anni fa nella località della costiera sorrentina. A ricevere la targa d’argento 2017 è il fisico francese Serge Haroche, Nobel per la fisica nel 2012 e già presidente del “College de France”.

Serge Harosche è stato preceduto da un elenco prestigioso di premi Nobel che figurano nell’albo d’oro del premio equano: John F. Nash, Harold W. Kroto, Paul J. Crutzen, James D. Watson, Tim Hunt, Paul Krugman, George F. Smooth, Louis J. Ignarro, Erwin Neher, Andre Geim, Stefan Hell e Riccardo Giacconi, dal 2007 presidente onorario del premio.

Serge Haroche, che ha condiviso il premio Nobel con l’americano David J. Wineland per studi svolti in modo indipendente, hanno sviluppato metodi per la misurazione e la manipolazione di singole particelle mantenendone la natura quanto-meccanica, in modi che in precedenza erano ritenuti irraggiungibili. Haroche è considerato il padre degli orologi atomici anche colui che ha aperto la nuova frontiera dei sempre più potenti computer quantistici destinati a diventare protagonisti del nostro futuro. Infatti, il cattedratico francese è riuscito ad “imprigionare” il fotone con sofisticati meccanismi ottici ed informatici con lo scopo finale della realizzazione di un computer quantistico capace di effettuare calcoli molto più complessi di quelli che risolvono i computer tradizionali. Proprio alla fisica quantistica è dedicata la conferenza di Haroche nell’ambito della cerimonia di consegna del premio, in calendario venerdì 5 maggio alle ore 18.00 nello storico Castello Giusso a Vico Equense, presieduta da Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università “Federico II” di Napoli, e organizzata da Umberto Celentano, direttore del Museo Mineralogico Campano e ideatore del Premio Capo d’Orlando istituito nel 1999.

Gli altri premiati dell’edizione 2017 sono: lo scrittore Bruno Arpaia, per aver trattato ha trattato il tema dei cambiamenti climati, per la sezione Divulgazione; Luca Paolazzi, responsabile del Centro Studi Confindustria, per la sezione “Comunicazione Multimediale”; Luigi Palazzeschi, amministratore delegato dell’industria cartaria Sofidel Spa, per la sezione “Scienza e Industria”; Mauro Felicori, direttore della Reggia di Caserta, nell’ambito della sezione “Management Culturale”, per avere rilanciato a livello internazionale l’immagine di uno dei monumenti più significativi della Campania.

L’edizione 2017 del Premio Capo d’Orlando apre anche una finestra sui progetti di alternanza scuola-lavoro, consentendo agli studenti della classe IV B del liceo scientifico “Gaetano Salvemini” di Sorrento, di illustrare al prof. Serge Haroche le collezioni esposte nel museo mineralogico di Vico Equense.

da Sorrentino | Mag 1, 2017 | Eventi, Primo Piano

In Italia si celebra la missione Apollo 16, che prese il via il 16 aprile 1972 per concludersi undici giorni dopo, il 27 aprile, contrassegnata dal quinto e penultimo sbarco umano sulla Luna. La discesa sull’altopiano Descartes fu effettuata da Charles Duke, pilota del modulo lunare, in compagnia del comandante John Young, mentre Thomas Mattingly rimase in orbita sulla navicella Apollo. Duke, 81enne, decimo uomo ad avere camminato sul suolo lunare, è stato invitato a raccontare, in una serie di appuntamenti promossi da ADAA tra il 29 aprile e il 5 maggio tra Lombardia, Toscana e Piemonte, la straordinaria avventura vissuta sulla Luna, dove, nel corso di tre attività extraveicolari per un totale di 20 ore e 14 minuti, viaggiò a bordo del Lunar Rover su cui percorse 26,7 km. La missione di Apollo 16 consentì di trasportare sulla Terra 95,8 kg di campioni di rocce, più di tutte le precedenti quattro missioni sbarcate sulla Luna. Durante la permanenza sulla superficie selenita furono realizzati molti esperimenti e installate una serie di apparecchiature scientifiche, una delle quali dedicata alla misurazione della radiazione cosmica.

In Italia si celebra la missione Apollo 16, che prese il via il 16 aprile 1972 per concludersi undici giorni dopo, il 27 aprile, contrassegnata dal quinto e penultimo sbarco umano sulla Luna. La discesa sull’altopiano Descartes fu effettuata da Charles Duke, pilota del modulo lunare, in compagnia del comandante John Young, mentre Thomas Mattingly rimase in orbita sulla navicella Apollo. Duke, 81enne, decimo uomo ad avere camminato sul suolo lunare, è stato invitato a raccontare, in una serie di appuntamenti promossi da ADAA tra il 29 aprile e il 5 maggio tra Lombardia, Toscana e Piemonte, la straordinaria avventura vissuta sulla Luna, dove, nel corso di tre attività extraveicolari per un totale di 20 ore e 14 minuti, viaggiò a bordo del Lunar Rover su cui percorse 26,7 km. La missione di Apollo 16 consentì di trasportare sulla Terra 95,8 kg di campioni di rocce, più di tutte le precedenti quattro missioni sbarcate sulla Luna. Durante la permanenza sulla superficie selenita furono realizzati molti esperimenti e installate una serie di apparecchiature scientifiche, una delle quali dedicata alla misurazione della radiazione cosmica.

da Sorrentino | Apr 28, 2017 | Attualità, Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

Il rappresentante della NASA in Europa, Timothy Ryan Tawney, ha presentato al Teatro Olimpico di Vicenza l’edizione 2017 di NASASpaceApps, ospitata per la prima volta nella città veneta che affianca le tradizionali location di Roma, Napoli, Torino e Milano. SPACE APPS CHALLENGE, il più grande hackathon mondiale promosso e organizzato dalla NASA a partire dal 2012, si tiene il 29 e 30 aprile contemporaneamente in oltre 200 città del mondo ed è dedicato alle scienze della Terra.

Il rappresentante della NASA in Europa, Timothy Ryan Tawney, ha presentato al Teatro Olimpico di Vicenza l’edizione 2017 di NASASpaceApps, ospitata per la prima volta nella città veneta che affianca le tradizionali location di Roma, Napoli, Torino e Milano. SPACE APPS CHALLENGE, il più grande hackathon mondiale promosso e organizzato dalla NASA a partire dal 2012, si tiene il 29 e 30 aprile contemporaneamente in oltre 200 città del mondo ed è dedicato alle scienze della Terra.

Fin dalla sua prima edizione nel 2012 Space Apps Challenge, un progetto della Divisione Scienze della Terra della NASA, è diventato il più grande hackathon mondiale, in grado di coinvolgere migliaia di partecipanti ogni anno in tutto il mondo, cittadini che lavorano con la NASA per ideare grazie all’accesso a dati open source soluzioni innovative per affrontare le sfide che si pongono alla vita sulla Terra e all’esplorazione dello spazio. Space Apps richiama comunità di innovatori locali che si riuniscono in diverse città dei sei continenti per avere idee e creare soluzioni. Team di esperti di tecnologia, scienziati, studenti, imprenditori, mentori lavorano insieme per 48 ore utilizzando I dati messia disposizione dalla NASA per trovare risposte alle sfide più pressanti poste al nostro Pianeta. La prima edizione di Space Apps Vicenza è il risultato della proficua cooperazione tra Comune, Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano, Confartigianato Vicenza e Fondazione Studi Universitari.

L’evento vicentino, ospitato presso la sede dell’Università a Vicenza, ha riscosso un immediato successo e conta già oltre 160 partecipanti. Per prendervi parte non ci sono limiti di età, né sono richiesti profili particolari: è fondamentale una propensione alle nuove tecnologie e alla creatività (tra gli iscritti figurano ad esempio anche un biologo molecolare e un veterinario, oltre a imprenditori di startup, ricercatori, professionisti, universitari). Cinque gli istituti vicentini che hanno aderito all’iniziativa (Istituto Tecnico Industriale “Rossi”, I.P.S.I.A. “Lampertico”, Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo Artistico “Canova” e Liceo “Fogazzaro” di Vicenza, Istituto Tecnico Industriale “De Pretto” di Schio) i cui studenti, assieme a quelli della High School della base americana di Vicenza, andranno a formare squadre miste con un massimo di sei componenti.

Space Apps prende il via alle ore 8 di sabato 29 aprile per terminare alle 18.30 di domenica 30 aprile. Timothy Tawney ha spiegato che l’intento della NASA nell’organizzare Space Apps Challenge è stato quello di “coinvolgere una vasta comunità nella riflessione su come lo spazio può contribuire alla vita quotidiana sulla terra. Space Apps Challenge unisce la tecnologia e gli open data raccolti dalle missioni e resi disponibili dalla NASA con il talento e l’abilità di volontari sparsi in tutto il mondo allo scopo di far progredire l’esplorazione dello spazio e migliorare la qualità della vita sulla Terra.”

da Sorrentino | Apr 26, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Politica Spaziale, Primo Piano

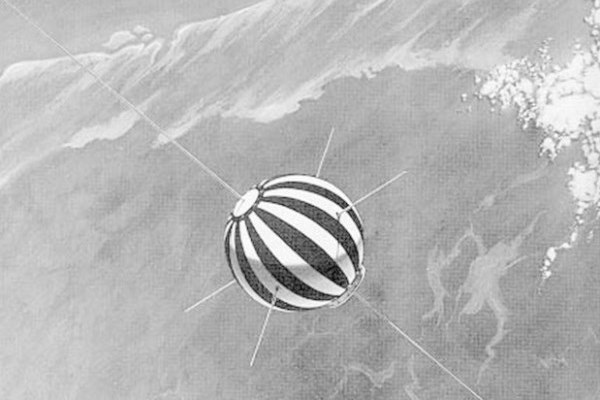

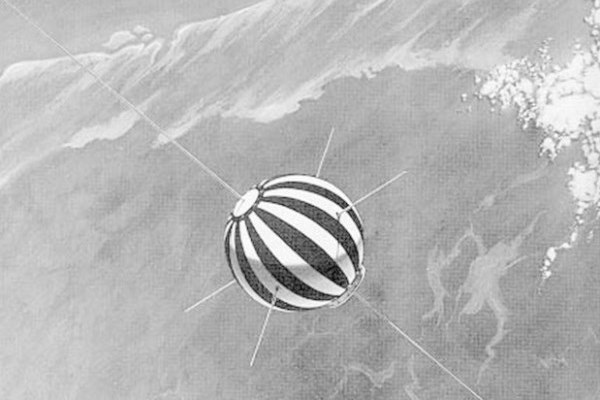

Mercoledì 26 aprile il Centro Ricerca Aerospaziale dell’Università La Sapienza, diretto da Marcello Onofri, ha celebrato il cinquantesimo anniversario del primo lancio in orbita di un satellite italiano dalla base spaziale San Marco di Malindi. Il “San Marco 2” fu lanciato dal team del professor Luigi Broglio, ideatore della base omonima, il 26 aprile 1967, con al suo fianco il professor Carlo Buongiorno e alla presenza di una serie di tecnici italiani. Il satellite San Marco B permise all’Italia di diventare il terzo Paese, dopo URSS e USA, ad acquisire la capacità di mettere in orbita un proprio oggetto artificiale. “We have all green lights!” fu la frase che aprì la via al successo dell’Italia spaziale. La costruzione della base di lancio a Malindi nel 1967 si configura come un evento epico della storia spaziale. Prima base al mondo su piattaforma oceanica di lancio, realizzata in soli due anni da un manipolo di docenti universitari ed ufficiali dell’Aeronautica con pochi mezzi, semplici tecnologie e in un ambiente poco noto ai protagonisti. Il lancio del 26 aprile 1967 rappresentò in assoluto anche il primo lancio spaziale su piano equatoriale ed è evento che va ricordato e celebrato con orgoglio. Il cinquantennale di quel lancio ha rappresentato l’occasione per valutare i progressi che il mondo scientifico e industriale italiano ha compiuto in mezzo secolo, fino a collocare il Paese in posizione di leadership in molte attività europee su lanciatori, veicoli di rientro, satelliti, missioni Interplanetarie. Per questo la ricorrenza ha dato vita al convegno sul tema “L’Italia dal Progetto San Marco alla Space Economy”.

Mercoledì 26 aprile il Centro Ricerca Aerospaziale dell’Università La Sapienza, diretto da Marcello Onofri, ha celebrato il cinquantesimo anniversario del primo lancio in orbita di un satellite italiano dalla base spaziale San Marco di Malindi. Il “San Marco 2” fu lanciato dal team del professor Luigi Broglio, ideatore della base omonima, il 26 aprile 1967, con al suo fianco il professor Carlo Buongiorno e alla presenza di una serie di tecnici italiani. Il satellite San Marco B permise all’Italia di diventare il terzo Paese, dopo URSS e USA, ad acquisire la capacità di mettere in orbita un proprio oggetto artificiale. “We have all green lights!” fu la frase che aprì la via al successo dell’Italia spaziale. La costruzione della base di lancio a Malindi nel 1967 si configura come un evento epico della storia spaziale. Prima base al mondo su piattaforma oceanica di lancio, realizzata in soli due anni da un manipolo di docenti universitari ed ufficiali dell’Aeronautica con pochi mezzi, semplici tecnologie e in un ambiente poco noto ai protagonisti. Il lancio del 26 aprile 1967 rappresentò in assoluto anche il primo lancio spaziale su piano equatoriale ed è evento che va ricordato e celebrato con orgoglio. Il cinquantennale di quel lancio ha rappresentato l’occasione per valutare i progressi che il mondo scientifico e industriale italiano ha compiuto in mezzo secolo, fino a collocare il Paese in posizione di leadership in molte attività europee su lanciatori, veicoli di rientro, satelliti, missioni Interplanetarie. Per questo la ricorrenza ha dato vita al convegno sul tema “L’Italia dal Progetto San Marco alla Space Economy”.

Il professor Onofri ha ricordato come in poco meno di due anni si è realizzato il progetto del professore Broglio, supportato da 117 persone e in un contesto operativo difficile, di costruire un centro spaziale davanti alle coste di Malindi e un segmento di terra, con la relativa capacità di integrare il satellite nel lanciatore statunitense Scout. La storia del lancio del Satellite San Marco B è un momento di orgoglio per la ricerca scientifica aerospaziale italiana. Una bella favola che ripercorre una sorprendente impresa della nostra storia recente realizzata con grande passione e con le caratteristiche tipiche dell’approccio italiano, difficilmente replicabile in altre nazioni. Da lì è partito tutto, come hanno riconosciuto i rappresentanti dell’industria aerospaziale italiana, dell’Aeronautica Militare, dell’università, dalle Agenzie Spaziali Italiana ed Europea, della NASA in Europa e della cabina di regia sullo spazio presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il professor Onofri ha ricordato come in poco meno di due anni si è realizzato il progetto del professore Broglio, supportato da 117 persone e in un contesto operativo difficile, di costruire un centro spaziale davanti alle coste di Malindi e un segmento di terra, con la relativa capacità di integrare il satellite nel lanciatore statunitense Scout. La storia del lancio del Satellite San Marco B è un momento di orgoglio per la ricerca scientifica aerospaziale italiana. Una bella favola che ripercorre una sorprendente impresa della nostra storia recente realizzata con grande passione e con le caratteristiche tipiche dell’approccio italiano, difficilmente replicabile in altre nazioni. Da lì è partito tutto, come hanno riconosciuto i rappresentanti dell’industria aerospaziale italiana, dell’Aeronautica Militare, dell’università, dalle Agenzie Spaziali Italiana ed Europea, della NASA in Europa e della cabina di regia sullo spazio presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Nel mezzo secolo dal lancio del San Marco B, esperienza di enorme grandezza tecnica e scientifica, abbiamo fatto tesoro delle temerarietà e tenacia dei protagonisti di allora, imparando a coniugare capacità e competenza, facendo dello spazio un settore di successo che ha saputo trasformare la ricerca in questo campo in un grande valore economico – ha detto il presidente dell’ASI, Roberto Battiston – La vitalità della nostra ricerca e della nostra industria si stanno rafforzando grazie a una lungimiranza politica degli ultimi anni che ci ha spianato la strada al futuro dell’Italia nello Spazio. Siamo pronti ad affrontare le sfide della Space Economy. Oggi l’Europa ha bisogno di coesione forte. E cosa può unire di più l’Europa oltre la moneta unica – ha proseguito Battiston – se non lo Spazio? Oggi l’Europa così come ha beneficiato dell’euro, ha le infrastrutture spaziali come elementi unificanti. Questo la proietta nel contesto internazionale grazie anche alla Space Diplomacy. In questo senso è Galileo uno strumento molto importante: finora abbiamo in orbita 18 satelliti, tra 3 o 4 anni la costellazione del sistema di navigazione europeo sarà completa, rendendo l’Europa ancora piu’ competitiva”.

A unire il passato illustre del San Marco con il presente è certamente VEGA. L’Italia ha saputo in questi decenni restare ai massimi livelli nel settore dei lanciatori con il programma VEGA. Di ideazione e progettazione italiana, il lanciatore oggi completa la gamma dell’offerta dell’ESA nella messa in orbita dei satelliti. Un’offerta competitiva e tecnologicamente all’avanguardia. Il 50ennale del lancio di San Marco ha permesso di ricordare anche un’altra importante tappa, di mezzo secolo dopo, vale a dire il volo del primo astronauta italiano nello Spazio, Franco Malerba, il quale ha ripercorso la missione STS-46 iniziata il 31 Luglio 1992 a bordo dello shuttle Atlantis e basata sull’esperimento con il satellite italiano Tethered.

da Sorrentino | Apr 22, 2017 | Eventi, Primo Piano, Servizi Satellitari

Che cosa unisce un satellite radar per osservazione della Terra e il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto? Il giorno della Terra (l’Earth Day) e la VITA, o meglio la missione dell’Agenzia Spaziale Italiana VITA che vedrà a breve impegnato l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, Paolo Nespoli. Da questa doppia relazione è nata l’iniziativa congiunta tra ASI e il Maestro, di riprendere con il satellite della costellazione Cosmo SkyMed (un programma dell’ASI realizzato industrialmente da Thales Alenia Space Italia), l’immagine del Terzo Paradiso, realizzata nei giardini della sede dell’Agenzia Spaziale Italiana con specchi riflettenti, che hanno permesso al satellite di cogliere l’opera di Pistoletto.

Che cosa unisce un satellite radar per osservazione della Terra e il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto? Il giorno della Terra (l’Earth Day) e la VITA, o meglio la missione dell’Agenzia Spaziale Italiana VITA che vedrà a breve impegnato l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, Paolo Nespoli. Da questa doppia relazione è nata l’iniziativa congiunta tra ASI e il Maestro, di riprendere con il satellite della costellazione Cosmo SkyMed (un programma dell’ASI realizzato industrialmente da Thales Alenia Space Italia), l’immagine del Terzo Paradiso, realizzata nei giardini della sede dell’Agenzia Spaziale Italiana con specchi riflettenti, che hanno permesso al satellite di cogliere l’opera di Pistoletto.

L’immagine rilasciata è stata catturata alle 18 e 56 del 6 Aprile, giorno del 60esimo compleanno dell’astronauta Paolo Nespoli, una giornata che ha messo in evidenza le capacità del satellite radar dell’ASI, poiché ottenuto nonostante il cielo coperto e la pioggia che avrebbero reso impossibile ad un satellite ottico di cogliere lo stesso risultato. A dare il proprio supporto a questa iniziativa dedicata al giorno della Terra, RAM Radioartemobile, Thales Alenia Space, Telespazio, E-Geos (che distribuisce le immagini Cosmo SkyMed), oltre ovviamente a Cittadellarte – Fondazione Pistoletto. L’iniziativa è frutto della collaborazione dell’Agenzia Spaziale Europea con il Maestro Pistoletto nell’ambito della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana. Per la missione, il cui lancio è previsto a fine luglio, è in fase di realizzazione SPAC3, l’applicazione collegata alla missione, un progetto sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) con RAM radioartemobile in collaborazione con ASI e Cittadellarte – Fondazione Pistoletto.

In Italia si celebra la missione Apollo 16, che prese il via il 16 aprile 1972 per concludersi undici giorni dopo, il 27 aprile, contrassegnata dal quinto e penultimo sbarco umano sulla Luna. La discesa sull’altopiano Descartes fu effettuata da Charles Duke, pilota del modulo lunare, in compagnia del comandante John Young, mentre Thomas Mattingly rimase in orbita sulla navicella Apollo. Duke, 81enne, decimo uomo ad avere camminato sul suolo lunare, è stato invitato a raccontare, in una serie di appuntamenti promossi da ADAA tra il 29 aprile e il 5 maggio tra Lombardia, Toscana e Piemonte, la straordinaria avventura vissuta sulla Luna, dove, nel corso di tre attività extraveicolari per un totale di 20 ore e 14 minuti, viaggiò a bordo del Lunar Rover su cui percorse 26,7 km. La missione di Apollo 16 consentì di trasportare sulla Terra 95,8 kg di campioni di rocce, più di tutte le precedenti quattro missioni sbarcate sulla Luna. Durante la permanenza sulla superficie selenita furono realizzati molti esperimenti e installate una serie di apparecchiature scientifiche, una delle quali dedicata alla misurazione della radiazione cosmica.

In Italia si celebra la missione Apollo 16, che prese il via il 16 aprile 1972 per concludersi undici giorni dopo, il 27 aprile, contrassegnata dal quinto e penultimo sbarco umano sulla Luna. La discesa sull’altopiano Descartes fu effettuata da Charles Duke, pilota del modulo lunare, in compagnia del comandante John Young, mentre Thomas Mattingly rimase in orbita sulla navicella Apollo. Duke, 81enne, decimo uomo ad avere camminato sul suolo lunare, è stato invitato a raccontare, in una serie di appuntamenti promossi da ADAA tra il 29 aprile e il 5 maggio tra Lombardia, Toscana e Piemonte, la straordinaria avventura vissuta sulla Luna, dove, nel corso di tre attività extraveicolari per un totale di 20 ore e 14 minuti, viaggiò a bordo del Lunar Rover su cui percorse 26,7 km. La missione di Apollo 16 consentì di trasportare sulla Terra 95,8 kg di campioni di rocce, più di tutte le precedenti quattro missioni sbarcate sulla Luna. Durante la permanenza sulla superficie selenita furono realizzati molti esperimenti e installate una serie di apparecchiature scientifiche, una delle quali dedicata alla misurazione della radiazione cosmica.

Il rappresentante della NASA in Europa, Timothy Ryan Tawney, ha presentato al Teatro Olimpico di Vicenza l’edizione 2017 di NASASpaceApps, ospitata per la prima volta nella città veneta che affianca le tradizionali location di Roma, Napoli, Torino e Milano. SPACE APPS CHALLENGE, il più grande hackathon mondiale promosso e organizzato dalla NASA a partire dal 2012, si tiene il 29 e 30 aprile contemporaneamente in oltre 200 città del mondo ed è dedicato alle scienze della Terra.

Il rappresentante della NASA in Europa, Timothy Ryan Tawney, ha presentato al Teatro Olimpico di Vicenza l’edizione 2017 di NASASpaceApps, ospitata per la prima volta nella città veneta che affianca le tradizionali location di Roma, Napoli, Torino e Milano. SPACE APPS CHALLENGE, il più grande hackathon mondiale promosso e organizzato dalla NASA a partire dal 2012, si tiene il 29 e 30 aprile contemporaneamente in oltre 200 città del mondo ed è dedicato alle scienze della Terra.

Mercoledì 26 aprile il Centro Ricerca Aerospaziale dell’Università La Sapienza, diretto da Marcello Onofri, ha celebrato il cinquantesimo anniversario del primo lancio in orbita di un satellite italiano dalla base spaziale San Marco di Malindi. Il “San Marco 2” fu lanciato dal team del professor Luigi Broglio, ideatore della base omonima, il 26 aprile 1967, con al suo fianco il professor Carlo Buongiorno e alla presenza di una serie di tecnici italiani. Il satellite San Marco B permise all’Italia di diventare il terzo Paese, dopo URSS e USA, ad acquisire la capacità di mettere in orbita un proprio oggetto artificiale. “We have all green lights!” fu la frase che aprì la via al successo dell’Italia spaziale. La costruzione della base di lancio a Malindi nel 1967 si configura come un evento epico della storia spaziale. Prima base al mondo su piattaforma oceanica di lancio, realizzata in soli due anni da un manipolo di docenti universitari ed ufficiali dell’Aeronautica con pochi mezzi, semplici tecnologie e in un ambiente poco noto ai protagonisti. Il lancio del 26 aprile 1967 rappresentò in assoluto anche il primo lancio spaziale su piano equatoriale ed è evento che va ricordato e celebrato con orgoglio. Il cinquantennale di quel lancio ha rappresentato l’occasione per valutare i progressi che il mondo scientifico e industriale italiano ha compiuto in mezzo secolo, fino a collocare il Paese in posizione di leadership in molte attività europee su lanciatori, veicoli di rientro, satelliti, missioni Interplanetarie. Per questo la ricorrenza ha dato vita al convegno sul tema “L’Italia dal Progetto San Marco alla Space Economy”.

Mercoledì 26 aprile il Centro Ricerca Aerospaziale dell’Università La Sapienza, diretto da Marcello Onofri, ha celebrato il cinquantesimo anniversario del primo lancio in orbita di un satellite italiano dalla base spaziale San Marco di Malindi. Il “San Marco 2” fu lanciato dal team del professor Luigi Broglio, ideatore della base omonima, il 26 aprile 1967, con al suo fianco il professor Carlo Buongiorno e alla presenza di una serie di tecnici italiani. Il satellite San Marco B permise all’Italia di diventare il terzo Paese, dopo URSS e USA, ad acquisire la capacità di mettere in orbita un proprio oggetto artificiale. “We have all green lights!” fu la frase che aprì la via al successo dell’Italia spaziale. La costruzione della base di lancio a Malindi nel 1967 si configura come un evento epico della storia spaziale. Prima base al mondo su piattaforma oceanica di lancio, realizzata in soli due anni da un manipolo di docenti universitari ed ufficiali dell’Aeronautica con pochi mezzi, semplici tecnologie e in un ambiente poco noto ai protagonisti. Il lancio del 26 aprile 1967 rappresentò in assoluto anche il primo lancio spaziale su piano equatoriale ed è evento che va ricordato e celebrato con orgoglio. Il cinquantennale di quel lancio ha rappresentato l’occasione per valutare i progressi che il mondo scientifico e industriale italiano ha compiuto in mezzo secolo, fino a collocare il Paese in posizione di leadership in molte attività europee su lanciatori, veicoli di rientro, satelliti, missioni Interplanetarie. Per questo la ricorrenza ha dato vita al convegno sul tema “L’Italia dal Progetto San Marco alla Space Economy”. Il professor Onofri ha ricordato come in poco meno di due anni si è realizzato il progetto del professore Broglio, supportato da 117 persone e in un contesto operativo difficile, di costruire un centro spaziale davanti alle coste di Malindi e un segmento di terra, con la relativa capacità di integrare il satellite nel lanciatore statunitense Scout. La storia del lancio del Satellite San Marco B è un momento di orgoglio per la ricerca scientifica aerospaziale italiana. Una bella favola che ripercorre una sorprendente impresa della nostra storia recente realizzata con grande passione e con le caratteristiche tipiche dell’approccio italiano, difficilmente replicabile in altre nazioni. Da lì è partito tutto, come hanno riconosciuto i rappresentanti dell’industria aerospaziale italiana, dell’Aeronautica Militare, dell’università, dalle Agenzie Spaziali Italiana ed Europea, della NASA in Europa e della cabina di regia sullo spazio presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il professor Onofri ha ricordato come in poco meno di due anni si è realizzato il progetto del professore Broglio, supportato da 117 persone e in un contesto operativo difficile, di costruire un centro spaziale davanti alle coste di Malindi e un segmento di terra, con la relativa capacità di integrare il satellite nel lanciatore statunitense Scout. La storia del lancio del Satellite San Marco B è un momento di orgoglio per la ricerca scientifica aerospaziale italiana. Una bella favola che ripercorre una sorprendente impresa della nostra storia recente realizzata con grande passione e con le caratteristiche tipiche dell’approccio italiano, difficilmente replicabile in altre nazioni. Da lì è partito tutto, come hanno riconosciuto i rappresentanti dell’industria aerospaziale italiana, dell’Aeronautica Militare, dell’università, dalle Agenzie Spaziali Italiana ed Europea, della NASA in Europa e della cabina di regia sullo spazio presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

Che cosa unisce un satellite radar per osservazione della Terra e il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto? Il giorno della Terra (l’Earth Day) e la VITA, o meglio la missione dell’Agenzia Spaziale Italiana VITA che vedrà a breve impegnato l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, Paolo Nespoli. Da questa doppia relazione è nata l’iniziativa congiunta tra ASI e il Maestro, di riprendere con il satellite della costellazione Cosmo SkyMed (un programma dell’ASI realizzato industrialmente da Thales Alenia Space Italia), l’immagine del Terzo Paradiso, realizzata nei giardini della sede dell’Agenzia Spaziale Italiana con specchi riflettenti, che hanno permesso al satellite di cogliere l’opera di Pistoletto.

Che cosa unisce un satellite radar per osservazione della Terra e il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto? Il giorno della Terra (l’Earth Day) e la VITA, o meglio la missione dell’Agenzia Spaziale Italiana VITA che vedrà a breve impegnato l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, Paolo Nespoli. Da questa doppia relazione è nata l’iniziativa congiunta tra ASI e il Maestro, di riprendere con il satellite della costellazione Cosmo SkyMed (un programma dell’ASI realizzato industrialmente da Thales Alenia Space Italia), l’immagine del Terzo Paradiso, realizzata nei giardini della sede dell’Agenzia Spaziale Italiana con specchi riflettenti, che hanno permesso al satellite di cogliere l’opera di Pistoletto.