da Sorrentino | Lug 18, 2018 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Programmi

Pieno successo del secondo volo suborbitale del 2018 condotto da Blue Origin con il razzo New Shepard, partito dalla rampa di lancio di Van Horn in Texas alle 17:12 del 18 luglio. La missione, della durata complessiva di 7 minuti e mezzo, ha permesso di testare la sicurezza del motore riutilizzabile durante il volo suborbitale, facendo raggiungere al razzo in soli 4 minuti i 119 chilometri di altezza, ben più della quota record durante il volo effettuato nell’aprile 2018, per poi rientrare a terra con un perfetto atterraggio da manuale. Si tratta della nona missione dal debutto di Blue Origin, la terza con la versione più avanzata del razzo impiegata per la prima volta nel dicembre 2017. In cima al razzo New Shepard la Crew Capsule 2.0, destinata a trasportare i futuri turisti spaziali durante i voli suborbitali, che si è regolarmente staccata dal razzo madre per poi atterrare autonomamente 11 minuti dopo il lancio grazie all’uso dei paracadute. A bordo della capsula il manichino Skywalker, utilizzato durante i voli di test, mentre all’interno del razzo hanno funzionato alcuni esperimenti scientifici sviluppati dalla Nasa e da enti di ricerca americani, europei e tailandesi. Tali esperimenti riguardavano la misurazione di temperatura e livelli di anidride carbonica nella capsula, un trasmettitore wifi e sensori per la misurazione della pressione interna. Jeff Bezos, patron di Blue Origin, ha ribadito l’intenzione di aprire le porte al turismo spaziale già dal 2019, mentre il volo inaugurale del successore del razzo New Shepard, ribattezzato New Glenn, potrebbe avvenire alla fine del 2020.

Pieno successo del secondo volo suborbitale del 2018 condotto da Blue Origin con il razzo New Shepard, partito dalla rampa di lancio di Van Horn in Texas alle 17:12 del 18 luglio. La missione, della durata complessiva di 7 minuti e mezzo, ha permesso di testare la sicurezza del motore riutilizzabile durante il volo suborbitale, facendo raggiungere al razzo in soli 4 minuti i 119 chilometri di altezza, ben più della quota record durante il volo effettuato nell’aprile 2018, per poi rientrare a terra con un perfetto atterraggio da manuale. Si tratta della nona missione dal debutto di Blue Origin, la terza con la versione più avanzata del razzo impiegata per la prima volta nel dicembre 2017. In cima al razzo New Shepard la Crew Capsule 2.0, destinata a trasportare i futuri turisti spaziali durante i voli suborbitali, che si è regolarmente staccata dal razzo madre per poi atterrare autonomamente 11 minuti dopo il lancio grazie all’uso dei paracadute. A bordo della capsula il manichino Skywalker, utilizzato durante i voli di test, mentre all’interno del razzo hanno funzionato alcuni esperimenti scientifici sviluppati dalla Nasa e da enti di ricerca americani, europei e tailandesi. Tali esperimenti riguardavano la misurazione di temperatura e livelli di anidride carbonica nella capsula, un trasmettitore wifi e sensori per la misurazione della pressione interna. Jeff Bezos, patron di Blue Origin, ha ribadito l’intenzione di aprire le porte al turismo spaziale già dal 2019, mentre il volo inaugurale del successore del razzo New Shepard, ribattezzato New Glenn, potrebbe avvenire alla fine del 2020.

da Sorrentino | Lug 17, 2018 | Astronomia, Missioni

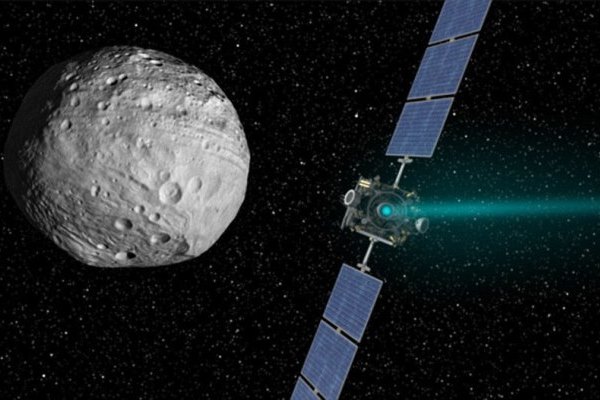

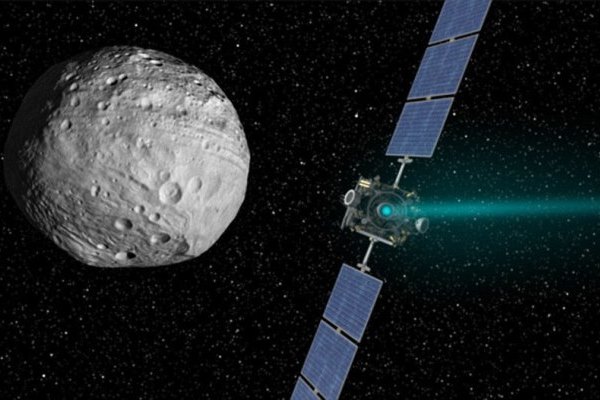

La sonda spaziale Dawn della NASA, a cui l’Italia contribuisce con un significativo contributo scientifico grazie all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), si prepara a concludere, dopo 11 anni, la sua missione, la cui durata, grazie agli importanti risultati raggiunti, è stata estesa due volte. La sonda comunque continuerà ad esplorare e raccogliere immagini e altri dati anche durante queste ultime fasi di vita. Entro pochi mesi si prevede che Dawn esaurirà il carburante principale, l’idrazina, che le permette di controllare il suo posizionamento e la mantiene in comunicazione con la Terra. Quando ciò accadrà, probabilmente tra agosto e ottobre 2018, la navicella smetterà di funzionare ma rimarrà in orbita attorno al pianeta nano Cerere.

La sonda spaziale Dawn della NASA, a cui l’Italia contribuisce con un significativo contributo scientifico grazie all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), si prepara a concludere, dopo 11 anni, la sua missione, la cui durata, grazie agli importanti risultati raggiunti, è stata estesa due volte. La sonda comunque continuerà ad esplorare e raccogliere immagini e altri dati anche durante queste ultime fasi di vita. Entro pochi mesi si prevede che Dawn esaurirà il carburante principale, l’idrazina, che le permette di controllare il suo posizionamento e la mantiene in comunicazione con la Terra. Quando ciò accadrà, probabilmente tra agosto e ottobre 2018, la navicella smetterà di funzionare ma rimarrà in orbita attorno al pianeta nano Cerere.

“Dawn è l’unico veicolo spaziale ad aver orbitato attorno a due destinazioni distinte dello spazio profondo. – commenta Raffaele Mugnuolo responsabile ASI per la missione Dawn – Ci ha dato vedute ravvicinate di Cerere e Vesta, i corpi più grandi tra gli asteroidi che si trovano nella fascia tra Marte e Giove. Durante 14 mesi in orbita dal 2011 al 2012, Dawn ha osservato e studiato Vesta dalla sua superficie al suo nucleo. In seguito ha effettuato una manovra senza precedenti abbandonando l’orbita e viaggiando attraverso la fascia principale degli asteroidi per più di due anni per raggiungere e orbitare attorno a Cerere, che ha poi osservato dal 2015”.

Su Cerere, la navicella spaziale ha scoperto depositi brillanti di sale che decorano il pianeta nano come un’infarinatura di diamanti. Ma i risultati scientifici che ne sono scaturiti sono ancora più avvincenti: i punti luminosi sono la prova di un oceano brillante i cui resti congelati, principalmente carbonato di sodio e cloruro di ammonio, sono esposti sulla superficie. La scoperta delle macchie, ora chiamate faculae, ha fornito un solido sostegno all’idea che Cerere possedesse un tempo un oceano globale, garantendogli un posto nella schiera dei mondi oceanici del Sistema solare che comprende anche diverse lune di Giove e Saturno. Tali scoperte sono state alimentate dalla grande efficienza della propulsione ionica. Dawn non è stata la prima sonda ad utilizzare la propulsione ionica, familiare ai fan della fantascienza e agli appassionati di spazio, ma ha spinto questa tecnologia fino ai suoi limiti di prestazioni e resistenza.

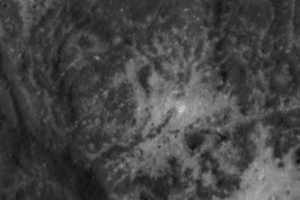

Dawn continua a inviare, di settimana in settimana, fotografie di Cerere molto ravvicinate, scattate da sole 22 miglia (35 chilometri) dalla superficie.

“Lo spettrometro italiano VIR sta tuttora acquisendo dati da bassa quota, che risultano essere i dati a più alta risoluzione spaziale finora acquisiti della superficie di Cerere. I nuovi dati, insieme a quelli degli altri strumenti, aiuteranno a capire meglio la formazione delle zone chiare ricche di carbonati caratteristiche della superficie di Cerere” dice Maria Cristina De Sanctis, principal investigator dello strumento VIR.

Anche se Dawn sta per concludere la propria missione, ulteriori scoperte scientifiche sono in arrivo. Oltre alle immagini ad alta risoluzione, la sonda raccoglie informazioni da diversi spettri, misure del flusso di raggi gamma e neutroni, riprese nell’infrarosso e visibile, nonché dati sulla gravità. Le osservazioni si concentrano sull’area attorno ai crateri Occator e Urvara, con l’obiettivo principale di comprendere l’evoluzione di Cerere e verificare, come ipotizzato, se vi sia attività geologica in corso sul pianeta nano, la cui superficie sembra essere modellata dagli impatti con altri asteroidi.

La missione Dawn è gestita dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) per il Science Mission Directorate di Washington della NASA. Dawn è un progetto del Discovery Program, gestito dal Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama della NASA. Il JPL è responsabile scientifico generale della missione. Lo spacecraft è stato progettato e costruito da Orbital ATK, Inc., di Dulles, Virginia. Il Centro aerospaziale tedesco, l’Istituto Max Planck per la ricerca sul sistema solare, l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Istituto Nazionale di Astrofisica Nazionale sono partner internazionali del team di missione. Lo spettrometro VIR è stato realizzato dalla società Leonardo con il finanziamento e coordinamento dell’ASI e la supervisione scientifica dell’INAF.

da Sorrentino | Lug 12, 2018 | Astronomia, Missioni, Primo Piano, Ricerca

Per la prima volta, gli scienziati sono riusciti a individuare la possibile sorgente di un neutrino cosmico grazie all’associazione con una sorgente di raggi gamma, cioè fotoni di alta e altissima energia. Si tratta di un blazar, ossia una galassia attiva con un buco nero supermassiccio al centro, distante 4,5 miliardi di anni luce, in direzione della costellazione di Orione. A questo straordinario risultato, pubblicato su Science, i ricercatori sono arrivati combinando i dati del rivelatore di neutrini IceCube, che opera tra i ghiacci del Polo Sud, e altri 15 esperimenti per la rivelazione dei fotoni da terra e nello spazio. L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e varie Università italiane hanno dato contributi determinanti attraverso la partecipazione dei propri ricercatori a molti degli esperimenti e osservatori coinvolti nella scoperta.

Per la prima volta, gli scienziati sono riusciti a individuare la possibile sorgente di un neutrino cosmico grazie all’associazione con una sorgente di raggi gamma, cioè fotoni di alta e altissima energia. Si tratta di un blazar, ossia una galassia attiva con un buco nero supermassiccio al centro, distante 4,5 miliardi di anni luce, in direzione della costellazione di Orione. A questo straordinario risultato, pubblicato su Science, i ricercatori sono arrivati combinando i dati del rivelatore di neutrini IceCube, che opera tra i ghiacci del Polo Sud, e altri 15 esperimenti per la rivelazione dei fotoni da terra e nello spazio. L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e varie Università italiane hanno dato contributi determinanti attraverso la partecipazione dei propri ricercatori a molti degli esperimenti e osservatori coinvolti nella scoperta.

Questa osservazione senza precedenti, frutto del lavoro “corale” dell’astronomia multimessaggero, ha fornito anche un solido indizio verso la spiegazione di uno dei maggiori misteri ancora irrisolti: l’origine dei raggi cosmici di altissima energia. I raggi cosmici sono, infatti, composti prevalentemente da protoni, particelle elettricamente cariche che sono quindi deviate dai campi magnetici che permeano lo spazio, impedendoci di risalire alla loro origine. Un aiuto per chiarire questo mistero, che dura da oltre 100 anni, arriva dai neutrini che sono prodotti proprio dai protoni di alta energia. Essendo particelle neutre e con massa piccolissima, i neutrini non vengono deviati dai campi magnetici e interagiscono pochissimo con la materia, dimostrandosi dunque perfetti messaggeri, in grado di portarci diritti alla loro origine.

Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, sottolinea che si tratta di “un altro grande risultato dell’astronomia multimessaggero, oltre ai fotoni e alle onde gravitazionali, sorgenti estremamente energetiche nell’universo comunicano con noi attraverso neutrini di altissima energia. Grazie a questa nuova astronomia l’universo ogni giorno diventa più piccolo e meno sconosciuto, grazie ai sofisticati strumenti a terra e nello spazio sviluppata dai ricercatori di ASI, INAF e INFN”. Nichi D’Amico, presidente dell’INAF, osserva come, anche in questa scoperta, come nel caso dell’emissione di onde gravitazionali da parte del primo merger di due stelle di neutroni mai osservato, la potenza di fuoco di cui dispone l’INAF, a tutte le lunghezze d’onda e con strumentazione di avanguardia da terra e dallo spazio, si è dimostrata determinante per rispondere ad alcune delle domande fondamentali per la comprensione dell’universo”.

Era il 22 settembre 2017 quando il rivelatore di neutrini IceCube osservava un interessante neutrino, battezzato poi IC-170922A. Interessante perché la sua energia molto elevata, pari a 290 TeV (teraelettronvolt, mille miliardi di elettronvolt), indicava, con ogni probabilità, che era stato originato da un lontano oggetto celeste molto “attivo”. Poiché, in base alle teorie, la produzione di neutrini cosmici è sempre accompagnata da raggi gamma, quando IceCube ha visto IC-170922A ha subito lanciato un “allerta neutrino” a tutti i telescopi, disseminati nello spazio e sulla Terra, nella speranza che le loro osservazioni potessero aiutare a individuarne con precisione la sorgente. E così è stato.

Il satellite Fermi, realizzato dalla NASA e che conta su una importante partecipazione di ASI, INAF e INFN, osservando con il telescopio LAT i raggi gamma molto energetici provenienti dalla direzione del neutrino, ha trovato un’emissione coincidente con una sorgente di raggi gamma che era in stato “eccitato”. Era il blazar TXS 0506+056: un nucleo galattico attivo, cioè un buco nero supermassiccio al centro di una galassia che espelle un getto di materia relativistica, flussi di particelle e radiazioni energetiche a velocità vicine a quella della luce. Fermi-LAT ha diramato subito l’allerta tramite un ATel, un Telegramma Astronomico come viene chiamato, che ha consentito a tutti gli altri 14 esperimenti di puntare la sorgente. Il satellite italiano AGILE, realizzato da ASI con il contributo di INAF e INFN, ha quindi confermato l’informazione di Fermi-LAT con un altro Telegramma. Anche i telescopi MAGIC, realizzati e gestiti con il contributo importante di INAF e INFN, sull’isola di La Palma alle Canarie, che studiano i raggi gamma da terra attraverso la radiazione Cherenkov prodotta dall’interazione dei fotoni gamma provenienti dalle sorgenti celesti con l’atmosfera terrestre, hanno orientato i loro giganteschi specchi verso la sorgente riuscendo, con 12 ore di osservazione, a rivelarla osservandola a un’energia mille volte maggiore di quella di Fermi, fornendo così un altro importante pezzo per il completamento di questa scoperta.

Il satellite Fermi, realizzato dalla NASA e che conta su una importante partecipazione di ASI, INAF e INFN, osservando con il telescopio LAT i raggi gamma molto energetici provenienti dalla direzione del neutrino, ha trovato un’emissione coincidente con una sorgente di raggi gamma che era in stato “eccitato”. Era il blazar TXS 0506+056: un nucleo galattico attivo, cioè un buco nero supermassiccio al centro di una galassia che espelle un getto di materia relativistica, flussi di particelle e radiazioni energetiche a velocità vicine a quella della luce. Fermi-LAT ha diramato subito l’allerta tramite un ATel, un Telegramma Astronomico come viene chiamato, che ha consentito a tutti gli altri 14 esperimenti di puntare la sorgente. Il satellite italiano AGILE, realizzato da ASI con il contributo di INAF e INFN, ha quindi confermato l’informazione di Fermi-LAT con un altro Telegramma. Anche i telescopi MAGIC, realizzati e gestiti con il contributo importante di INAF e INFN, sull’isola di La Palma alle Canarie, che studiano i raggi gamma da terra attraverso la radiazione Cherenkov prodotta dall’interazione dei fotoni gamma provenienti dalle sorgenti celesti con l’atmosfera terrestre, hanno orientato i loro giganteschi specchi verso la sorgente riuscendo, con 12 ore di osservazione, a rivelarla osservandola a un’energia mille volte maggiore di quella di Fermi, fornendo così un altro importante pezzo per il completamento di questa scoperta.

Tra gli esperimenti che studiano i fotoni e che hanno rivelato la sorgente, ci sono anche altri tre satelliti con una significativa partecipazione italiana: Swift, della NASA, che ha un piccolo campo di vista ma una elevata capacità di ‘girarsi’ per ripuntare velocemente una sorgente improvvisamente ‘eccitata’, NuSTAR, sempre della NASA, che con i propri telescopi per i raggi X riesce a fare immagini dell’Universo ad alta energia, e INTEGRAL, dell’ESA, che non hanno visto la sorgente ma ha fornito un limite superiore alla sua intensità, permettendo agli scienziati di escludere che il neutrino fosse associato a un lampo di raggi gamma (GRB, Gamma Ray Burst). Grazie alla combinazione di tutte le diverse osservazioni è stato così possibile individuare proprio nel blazar TXS 0506+056, che si trova al cuore di una galassia a una distanza di 4,5 miliardi di anni luce dalla Terra, la probabile sorgente del neutrino. La distanza di tale galassia ospite è stata misurata da un team di ricercatori dell’INAF di Padova.

L’identificazione della sorgente dei raggi cosmici

Diversamente dal caso delle onde gravitazionali e del violento lampo gamma prodotti nella fusione di due stelle di neutroni, dove l’identificazione della sorgente si basava su una coincidenza temporale molto stretta, l’associazione fra il neutrino di IceCube e la sorgente TXS 0506+056, indicata dal telescopio LAT a bordo di Fermi, si fonda sulla coincidenza di posizione, all’interno di un decimo di grado, la cui affidabilità è stata calcolata basandosi sui dati Fermi-LAT. Per riuscire ad associare IC-170922A con la sorgente TXS 0506+056, il team Fermi-LAT ha dovuto riprodurre l’intero cielo gamma e studiarne la variabilità arrivando a valutare la probabilità di una coincidenza spaziale spuria a meno dell’1%. Un ulteriore indizio viene dall’osservazione da parte di MAGIC dei fotoni gamma a energie prossime a quelle del neutrino rivelato da IceCube, che rende questa associazione ancora più stringente e permette di avere un quadro più chiaro sull’origine di entrambe le emissioni. Nel blazar TXS 0506+056 il getto, alimentato dalla materia espulsa dal disco di accrescimento del buco nero nel quale era precipitata, è proprio la regione in cui le osservazioni di onde radio e di raggi gamma ci dicono che vengono accelerate particelle di alta energia. Adesso, che oltre ai raggi gamma abbiamo osservato anche un neutrino molto energetico, possiamo concludere che, oltre agli elettroni (e ai positroni), ci sono sicuramente anche protoni accelerati. Possiamo, inoltre, affermare che, per produrre il neutrino osservato, questi protoni sono sicuramente di energia estremamente elevata. Oltre a testimoniare in maniera chiara la presenza di protoni accelerati, il neutrino IC-170922A ci permette di risolvere, in parte, il mistero rappresentato dai raggi cosmici di energie estreme. Questo straordinario risultato della neonata astronomia multimessaggero conferma dunque la strettissima connessione che sussiste tra i diversi messaggeri cosmici.

da Sorrentino | Lug 3, 2018 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

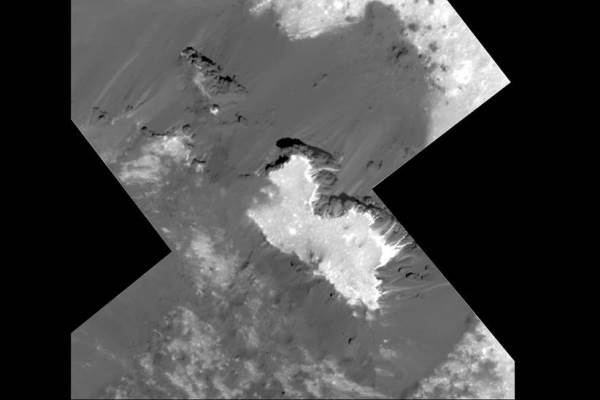

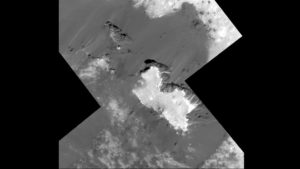

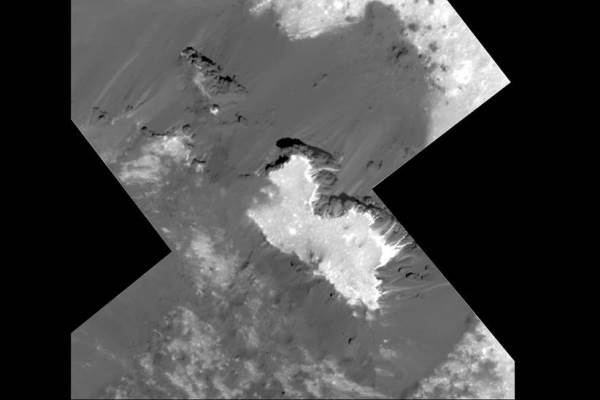

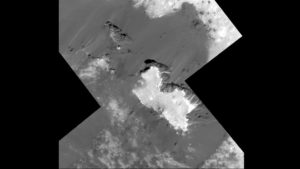

Lo scorso 6 giugno, la sonda della Nasa Dawn ha raggiunto la sua orbita finale attorno al pianeta nano Cerere scattando migliaia di splendide immagini e raccogliendo altri preziosi dati. Dawn si è fermata è 35 chilometri di distanza dalla superficie segnando un record personale: è l’orbita più bassa dell’intera missione. I ricercatori hanno di nuovo posto l’attenzione sulla zona più brillante del pianeta nano Cerere, situata all’interno del cratere Occator, che presenta la più elevata concentrazione di carbonati mai registrata in ambienti al di fuori di quello terrestre. La natura di questi carbonati era stata scoperta dai dati raccolti con lo strumento VIR (Visual and Infrared Spectrometer), fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e realizzato da Leonardo sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Lo scorso 6 giugno, la sonda della Nasa Dawn ha raggiunto la sua orbita finale attorno al pianeta nano Cerere scattando migliaia di splendide immagini e raccogliendo altri preziosi dati. Dawn si è fermata è 35 chilometri di distanza dalla superficie segnando un record personale: è l’orbita più bassa dell’intera missione. I ricercatori hanno di nuovo posto l’attenzione sulla zona più brillante del pianeta nano Cerere, situata all’interno del cratere Occator, che presenta la più elevata concentrazione di carbonati mai registrata in ambienti al di fuori di quello terrestre. La natura di questi carbonati era stata scoperta dai dati raccolti con lo strumento VIR (Visual and Infrared Spectrometer), fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e realizzato da Leonardo sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

“Le zone brillanti all’interno di questo cratere sono ricche di carbonati e sali. Questi materiali si formano tipicamente in presenza di acqua liquida, in ambienti che, sulla terra, vengono definiti idrotermali. Le nuove osservazioni permetteranno di valutare in dettaglio la composizione ed il meccanismo di formazione di tali materiali”, spiega Maria Cristina De Sanctis, principal investigator dello strumento VIR. Le ultime manovre orbitali hanno rivelato dettagli senza precedenti sui materiali presenti nella regione di Vinalia Faculae. Lo spettrometro a bordo di Dawn aveva precedentemente trovato depositi principalmente composti da carbonato di sodio, un materiale che si trova comunemente nei depositi di evaporite sulla Terra. La scorsa settimana Dawn ha avviato il suo motore a ioni, forse per l’ultima volta durante questa missione, per volare vicino a Cerealia Facula, l’ampio deposito di carbonato di sodio proprio al centro del cratere Occator. Si tratta di un cratere giovane dal punto di vista geologico, che si è formato circa 80 milioni di anni fa. Con una larghezza di 92 chilometri e una depressione centrale di circa 10 chilometri di diametro, il cratere mostra nella zona centrale un largo picco ricoperto di materiale altamente riflettente, ricco di carbonati, che presenta fratture concentriche e radiali sopra e attorno ad essa.

“L’analisi dei dati che lo spettrometro italiano VIR sta acquisendo in questi giorni – commenta Eleonora Ammannito project scientist dell’ASI per la missione Dawn – ci permetteranno di capire meglio i meccanismi evolutivi che hanno portato alla composizione della superficie misurata dagli strumenti a bordo della sonda Dawn. Particolare attenzione è stata dedicata alle Faculae presenti nel cratere Occator poiché i minerali identificati dallo spettrometro sembrano indicare la presenza di acqua liquida almeno in una fase iniziale”. Le informazioni contenute in queste immagini aiuteranno quindi i ricercatori a rispondere a domande chiave sull’origine delle faculae, i depositi di carbonati più abbondanti mai osservati al di fuori della Terra. In particolare, gli scienziati si sono interrogati su come questo materiale sia stato esposto; le opzioni sono due: una riserva superficiale di acqua ricca di minerali, o una fonte più profonda di acqua liquida arricchita di sali che risale verso l’alto attraverso le fratture. Inoltre, le osservazioni a bassa quota che verranno ottenute con gli altri strumenti di Dawn, tra cui rivelatore di raggi gamma e neutroni (il Gamma Ray and Neutron Detector – GRaND), riveleranno la composizione di Cerere su scala più piccola e precisa, gettando nuova luce sull’origine dei materiali trovati sulla superficie di questo pianeta nano.

“L’analisi dei dati che lo spettrometro italiano VIR sta acquisendo in questi giorni – commenta Eleonora Ammannito project scientist dell’ASI per la missione Dawn – ci permetteranno di capire meglio i meccanismi evolutivi che hanno portato alla composizione della superficie misurata dagli strumenti a bordo della sonda Dawn. Particolare attenzione è stata dedicata alle Faculae presenti nel cratere Occator poiché i minerali identificati dallo spettrometro sembrano indicare la presenza di acqua liquida almeno in una fase iniziale”. Le informazioni contenute in queste immagini aiuteranno quindi i ricercatori a rispondere a domande chiave sull’origine delle faculae, i depositi di carbonati più abbondanti mai osservati al di fuori della Terra. In particolare, gli scienziati si sono interrogati su come questo materiale sia stato esposto; le opzioni sono due: una riserva superficiale di acqua ricca di minerali, o una fonte più profonda di acqua liquida arricchita di sali che risale verso l’alto attraverso le fratture. Inoltre, le osservazioni a bassa quota che verranno ottenute con gli altri strumenti di Dawn, tra cui rivelatore di raggi gamma e neutroni (il Gamma Ray and Neutron Detector – GRaND), riveleranno la composizione di Cerere su scala più piccola e precisa, gettando nuova luce sull’origine dei materiali trovati sulla superficie di questo pianeta nano.

(Credits: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA)

da Sorrentino | Giu 28, 2018 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

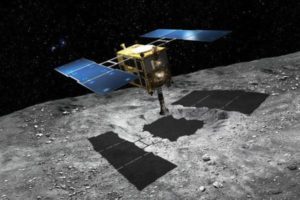

Alle 2:35 ora italiana di mercoledì 27 giugno la sonda giapponese Hayabusa-2, dopo 1302 giorni di viaggio interplanetario, si è inserita in orbita intorno all’asteroide Ryugu, al tempo della sua scoperta contraddistinto solo dal numero 162173. Gli scienziati e gli ingegneri responsabili della missione ne hanno avuto certezza 16 minuti più tardi (il tempo necessario perché il segnale coprire la distanza di 280 milioni di km viaggiando alla velocità della luce), quando la velocità relativa di Hayabusa-2 rispetto a Ryugu è risultata inferiore a 1 cm/s, ovvero zero. La sonda si trova a 20 km dalla superficie dell’asteroide, dopo poco più di tre anni e mezzo di viaggio nello spazio interplanetario. C’è un po’ di Italia nella missione giapponese, che segna un grande successo per l’agenzia spaziale Jaxa. Tra gli scienziati coinvolti Ernesto Palomba dell’Inaf Iaps di Roma, membro del team di Hayabusa-2 e co-investigator della camera Onc e dello spettrometro Nirs3. Fino a metà agosto Hayabusa-2 effettuerà delle orbite sempre più ravvicinate, per acquisire immagini e spettri e mappare completamente la superficie di questo piccolo corpo. L’obiettivo – spiega Palomba – è selezionare le zone di più alto interesse scientifico dove far atterrare il lander Mascot. Un’altra grande impresa dopo quella della sonda Rosetta e del lander Philae sceso sul nucleo della cometa 67P.

Alle 2:35 ora italiana di mercoledì 27 giugno la sonda giapponese Hayabusa-2, dopo 1302 giorni di viaggio interplanetario, si è inserita in orbita intorno all’asteroide Ryugu, al tempo della sua scoperta contraddistinto solo dal numero 162173. Gli scienziati e gli ingegneri responsabili della missione ne hanno avuto certezza 16 minuti più tardi (il tempo necessario perché il segnale coprire la distanza di 280 milioni di km viaggiando alla velocità della luce), quando la velocità relativa di Hayabusa-2 rispetto a Ryugu è risultata inferiore a 1 cm/s, ovvero zero. La sonda si trova a 20 km dalla superficie dell’asteroide, dopo poco più di tre anni e mezzo di viaggio nello spazio interplanetario. C’è un po’ di Italia nella missione giapponese, che segna un grande successo per l’agenzia spaziale Jaxa. Tra gli scienziati coinvolti Ernesto Palomba dell’Inaf Iaps di Roma, membro del team di Hayabusa-2 e co-investigator della camera Onc e dello spettrometro Nirs3. Fino a metà agosto Hayabusa-2 effettuerà delle orbite sempre più ravvicinate, per acquisire immagini e spettri e mappare completamente la superficie di questo piccolo corpo. L’obiettivo – spiega Palomba – è selezionare le zone di più alto interesse scientifico dove far atterrare il lander Mascot. Un’altra grande impresa dopo quella della sonda Rosetta e del lander Philae sceso sul nucleo della cometa 67P.

da Sorrentino | Giu 27, 2018 | Missioni, Primo Piano

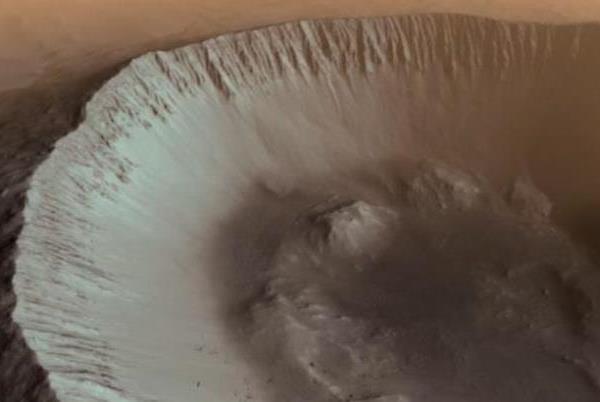

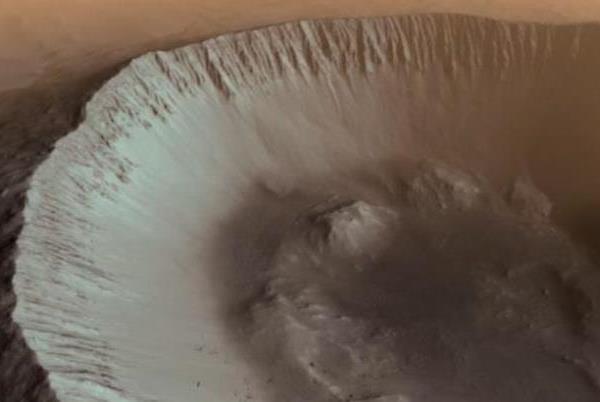

cratere nella piana vulcanica Hesperiana Amazoniana

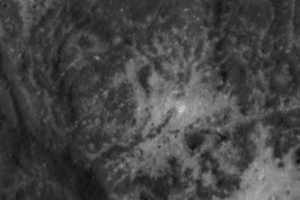

In attesa dell’arrivo del rover di ExoMars 2020, la camera CaSSIS a bordo del Trace Gas Orbiter (TGO), in orbita intorno il Pianeta rosso dall’ottobre del 2016, ci offre immagini inedite della superfice marziana riprese ad appena 400 chilometri di altezza. Le immagini scattate dallo strumento Colour and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS), svelate nel corso di un workshop organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), mostrano il Pianeta rosso in una veste totalmente nuova ed inaugurano l’iniziativa di rilascio di un’immagine inedita a settimana. Saranno immagini in 3D dalle quali si potranno fare analisi morfologiche della superficie marziana. CaSSIS è una camera realizzata per acquisire immagini ad alta risoluzione di Marte ed è uno degli strumenti a bordo del Trace Gas Orbiter (TGO) della missione ESA ExoMars 2016. Progettato sotto la direzione di Nicolas Thomas dell’Università di Berna (Svizzera), CaSSIS è un progetto internazionale realizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con l’industria italiana, in particolare Leonardo che ha fornito il cuore optronico (piano focale ed elettronica di processamento). Responsabile nazionale del programma è Gabriele Cremonese dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Padova.

Pieno successo del secondo volo suborbitale del 2018 condotto da Blue Origin con il razzo New Shepard, partito dalla rampa di lancio di Van Horn in Texas alle 17:12 del 18 luglio. La missione, della durata complessiva di 7 minuti e mezzo, ha permesso di testare la sicurezza del motore riutilizzabile durante il volo suborbitale, facendo raggiungere al razzo in soli 4 minuti i 119 chilometri di altezza, ben più della quota record durante il volo effettuato nell’aprile 2018, per poi rientrare a terra con un perfetto atterraggio da manuale. Si tratta della nona missione dal debutto di Blue Origin, la terza con la versione più avanzata del razzo impiegata per la prima volta nel dicembre 2017. In cima al razzo New Shepard la Crew Capsule 2.0, destinata a trasportare i futuri turisti spaziali durante i voli suborbitali, che si è regolarmente staccata dal razzo madre per poi atterrare autonomamente 11 minuti dopo il lancio grazie all’uso dei paracadute. A bordo della capsula il manichino Skywalker, utilizzato durante i voli di test, mentre all’interno del razzo hanno funzionato alcuni esperimenti scientifici sviluppati dalla Nasa e da enti di ricerca americani, europei e tailandesi. Tali esperimenti riguardavano la misurazione di temperatura e livelli di anidride carbonica nella capsula, un trasmettitore wifi e sensori per la misurazione della pressione interna. Jeff Bezos, patron di Blue Origin, ha ribadito l’intenzione di aprire le porte al turismo spaziale già dal 2019, mentre il volo inaugurale del successore del razzo New Shepard, ribattezzato New Glenn, potrebbe avvenire alla fine del 2020.

Pieno successo del secondo volo suborbitale del 2018 condotto da Blue Origin con il razzo New Shepard, partito dalla rampa di lancio di Van Horn in Texas alle 17:12 del 18 luglio. La missione, della durata complessiva di 7 minuti e mezzo, ha permesso di testare la sicurezza del motore riutilizzabile durante il volo suborbitale, facendo raggiungere al razzo in soli 4 minuti i 119 chilometri di altezza, ben più della quota record durante il volo effettuato nell’aprile 2018, per poi rientrare a terra con un perfetto atterraggio da manuale. Si tratta della nona missione dal debutto di Blue Origin, la terza con la versione più avanzata del razzo impiegata per la prima volta nel dicembre 2017. In cima al razzo New Shepard la Crew Capsule 2.0, destinata a trasportare i futuri turisti spaziali durante i voli suborbitali, che si è regolarmente staccata dal razzo madre per poi atterrare autonomamente 11 minuti dopo il lancio grazie all’uso dei paracadute. A bordo della capsula il manichino Skywalker, utilizzato durante i voli di test, mentre all’interno del razzo hanno funzionato alcuni esperimenti scientifici sviluppati dalla Nasa e da enti di ricerca americani, europei e tailandesi. Tali esperimenti riguardavano la misurazione di temperatura e livelli di anidride carbonica nella capsula, un trasmettitore wifi e sensori per la misurazione della pressione interna. Jeff Bezos, patron di Blue Origin, ha ribadito l’intenzione di aprire le porte al turismo spaziale già dal 2019, mentre il volo inaugurale del successore del razzo New Shepard, ribattezzato New Glenn, potrebbe avvenire alla fine del 2020.

La sonda spaziale Dawn della NASA, a cui l’Italia contribuisce con un significativo contributo scientifico grazie all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), si prepara a concludere, dopo 11 anni, la sua missione, la cui durata, grazie agli importanti risultati raggiunti, è stata estesa due volte. La sonda comunque continuerà ad esplorare e raccogliere immagini e altri dati anche durante queste ultime fasi di vita. Entro pochi mesi si prevede che Dawn esaurirà il carburante principale, l’idrazina, che le permette di controllare il suo posizionamento e la mantiene in comunicazione con la Terra. Quando ciò accadrà, probabilmente tra agosto e ottobre 2018, la navicella smetterà di funzionare ma rimarrà in orbita attorno al pianeta nano Cerere.

La sonda spaziale Dawn della NASA, a cui l’Italia contribuisce con un significativo contributo scientifico grazie all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), si prepara a concludere, dopo 11 anni, la sua missione, la cui durata, grazie agli importanti risultati raggiunti, è stata estesa due volte. La sonda comunque continuerà ad esplorare e raccogliere immagini e altri dati anche durante queste ultime fasi di vita. Entro pochi mesi si prevede che Dawn esaurirà il carburante principale, l’idrazina, che le permette di controllare il suo posizionamento e la mantiene in comunicazione con la Terra. Quando ciò accadrà, probabilmente tra agosto e ottobre 2018, la navicella smetterà di funzionare ma rimarrà in orbita attorno al pianeta nano Cerere.

Per la prima volta, gli scienziati sono riusciti a individuare la possibile sorgente di un neutrino cosmico grazie all’associazione con una sorgente di raggi gamma, cioè fotoni di alta e altissima energia. Si tratta di un blazar, ossia una galassia attiva con un buco nero supermassiccio al centro, distante 4,5 miliardi di anni luce, in direzione della costellazione di Orione. A questo straordinario risultato, pubblicato su Science, i ricercatori sono arrivati combinando i dati del rivelatore di neutrini IceCube, che opera tra i ghiacci del Polo Sud, e altri 15 esperimenti per la rivelazione dei fotoni da terra e nello spazio. L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e varie Università italiane hanno dato contributi determinanti attraverso la partecipazione dei propri ricercatori a molti degli esperimenti e osservatori coinvolti nella scoperta.

Per la prima volta, gli scienziati sono riusciti a individuare la possibile sorgente di un neutrino cosmico grazie all’associazione con una sorgente di raggi gamma, cioè fotoni di alta e altissima energia. Si tratta di un blazar, ossia una galassia attiva con un buco nero supermassiccio al centro, distante 4,5 miliardi di anni luce, in direzione della costellazione di Orione. A questo straordinario risultato, pubblicato su Science, i ricercatori sono arrivati combinando i dati del rivelatore di neutrini IceCube, che opera tra i ghiacci del Polo Sud, e altri 15 esperimenti per la rivelazione dei fotoni da terra e nello spazio. L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e varie Università italiane hanno dato contributi determinanti attraverso la partecipazione dei propri ricercatori a molti degli esperimenti e osservatori coinvolti nella scoperta. Il satellite Fermi, realizzato dalla NASA e che conta su una importante partecipazione di ASI, INAF e INFN, osservando con il telescopio LAT i raggi gamma molto energetici provenienti dalla direzione del neutrino, ha trovato un’emissione coincidente con una sorgente di raggi gamma che era in stato “eccitato”. Era il blazar TXS 0506+056: un nucleo galattico attivo, cioè un buco nero supermassiccio al centro di una galassia che espelle un getto di materia relativistica, flussi di particelle e radiazioni energetiche a velocità vicine a quella della luce. Fermi-LAT ha diramato subito l’allerta tramite un ATel, un Telegramma Astronomico come viene chiamato, che ha consentito a tutti gli altri 14 esperimenti di puntare la sorgente. Il satellite italiano AGILE, realizzato da ASI con il contributo di INAF e INFN, ha quindi confermato l’informazione di Fermi-LAT con un altro Telegramma. Anche i telescopi MAGIC, realizzati e gestiti con il contributo importante di INAF e INFN, sull’isola di La Palma alle Canarie, che studiano i raggi gamma da terra attraverso la radiazione Cherenkov prodotta dall’interazione dei fotoni gamma provenienti dalle sorgenti celesti con l’atmosfera terrestre, hanno orientato i loro giganteschi specchi verso la sorgente riuscendo, con 12 ore di osservazione, a rivelarla osservandola a un’energia mille volte maggiore di quella di Fermi, fornendo così un altro importante pezzo per il completamento di questa scoperta.

Il satellite Fermi, realizzato dalla NASA e che conta su una importante partecipazione di ASI, INAF e INFN, osservando con il telescopio LAT i raggi gamma molto energetici provenienti dalla direzione del neutrino, ha trovato un’emissione coincidente con una sorgente di raggi gamma che era in stato “eccitato”. Era il blazar TXS 0506+056: un nucleo galattico attivo, cioè un buco nero supermassiccio al centro di una galassia che espelle un getto di materia relativistica, flussi di particelle e radiazioni energetiche a velocità vicine a quella della luce. Fermi-LAT ha diramato subito l’allerta tramite un ATel, un Telegramma Astronomico come viene chiamato, che ha consentito a tutti gli altri 14 esperimenti di puntare la sorgente. Il satellite italiano AGILE, realizzato da ASI con il contributo di INAF e INFN, ha quindi confermato l’informazione di Fermi-LAT con un altro Telegramma. Anche i telescopi MAGIC, realizzati e gestiti con il contributo importante di INAF e INFN, sull’isola di La Palma alle Canarie, che studiano i raggi gamma da terra attraverso la radiazione Cherenkov prodotta dall’interazione dei fotoni gamma provenienti dalle sorgenti celesti con l’atmosfera terrestre, hanno orientato i loro giganteschi specchi verso la sorgente riuscendo, con 12 ore di osservazione, a rivelarla osservandola a un’energia mille volte maggiore di quella di Fermi, fornendo così un altro importante pezzo per il completamento di questa scoperta.

Lo scorso 6 giugno, la sonda della Nasa Dawn ha raggiunto la sua orbita finale attorno al pianeta nano Cerere scattando migliaia di splendide immagini e raccogliendo altri preziosi dati. Dawn si è fermata è 35 chilometri di distanza dalla superficie segnando un record personale: è l’orbita più bassa dell’intera missione. I ricercatori hanno di nuovo posto l’attenzione sulla zona più brillante del pianeta nano Cerere, situata all’interno del cratere Occator, che presenta la più elevata concentrazione di carbonati mai registrata in ambienti al di fuori di quello terrestre. La natura di questi carbonati era stata scoperta dai dati raccolti con lo strumento VIR (Visual and Infrared Spectrometer), fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e realizzato da Leonardo sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Lo scorso 6 giugno, la sonda della Nasa Dawn ha raggiunto la sua orbita finale attorno al pianeta nano Cerere scattando migliaia di splendide immagini e raccogliendo altri preziosi dati. Dawn si è fermata è 35 chilometri di distanza dalla superficie segnando un record personale: è l’orbita più bassa dell’intera missione. I ricercatori hanno di nuovo posto l’attenzione sulla zona più brillante del pianeta nano Cerere, situata all’interno del cratere Occator, che presenta la più elevata concentrazione di carbonati mai registrata in ambienti al di fuori di quello terrestre. La natura di questi carbonati era stata scoperta dai dati raccolti con lo strumento VIR (Visual and Infrared Spectrometer), fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e realizzato da Leonardo sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). “L’analisi dei dati che lo spettrometro italiano VIR sta acquisendo in questi giorni – commenta Eleonora Ammannito project scientist dell’ASI per la missione Dawn – ci permetteranno di capire meglio i meccanismi evolutivi che hanno portato alla composizione della superficie misurata dagli strumenti a bordo della sonda Dawn. Particolare attenzione è stata dedicata alle Faculae presenti nel cratere Occator poiché i minerali identificati dallo spettrometro sembrano indicare la presenza di acqua liquida almeno in una fase iniziale”. Le informazioni contenute in queste immagini aiuteranno quindi i ricercatori a rispondere a domande chiave sull’origine delle faculae, i depositi di carbonati più abbondanti mai osservati al di fuori della Terra. In particolare, gli scienziati si sono interrogati su come questo materiale sia stato esposto; le opzioni sono due: una riserva superficiale di acqua ricca di minerali, o una fonte più profonda di acqua liquida arricchita di sali che risale verso l’alto attraverso le fratture. Inoltre, le osservazioni a bassa quota che verranno ottenute con gli altri strumenti di Dawn, tra cui rivelatore di raggi gamma e neutroni (il Gamma Ray and Neutron Detector – GRaND), riveleranno la composizione di Cerere su scala più piccola e precisa, gettando nuova luce sull’origine dei materiali trovati sulla superficie di questo pianeta nano.

“L’analisi dei dati che lo spettrometro italiano VIR sta acquisendo in questi giorni – commenta Eleonora Ammannito project scientist dell’ASI per la missione Dawn – ci permetteranno di capire meglio i meccanismi evolutivi che hanno portato alla composizione della superficie misurata dagli strumenti a bordo della sonda Dawn. Particolare attenzione è stata dedicata alle Faculae presenti nel cratere Occator poiché i minerali identificati dallo spettrometro sembrano indicare la presenza di acqua liquida almeno in una fase iniziale”. Le informazioni contenute in queste immagini aiuteranno quindi i ricercatori a rispondere a domande chiave sull’origine delle faculae, i depositi di carbonati più abbondanti mai osservati al di fuori della Terra. In particolare, gli scienziati si sono interrogati su come questo materiale sia stato esposto; le opzioni sono due: una riserva superficiale di acqua ricca di minerali, o una fonte più profonda di acqua liquida arricchita di sali che risale verso l’alto attraverso le fratture. Inoltre, le osservazioni a bassa quota che verranno ottenute con gli altri strumenti di Dawn, tra cui rivelatore di raggi gamma e neutroni (il Gamma Ray and Neutron Detector – GRaND), riveleranno la composizione di Cerere su scala più piccola e precisa, gettando nuova luce sull’origine dei materiali trovati sulla superficie di questo pianeta nano.

Alle 2:35 ora italiana di mercoledì 27 giugno la sonda giapponese Hayabusa-2, dopo 1302 giorni di viaggio interplanetario, si è inserita in orbita intorno all’asteroide Ryugu, al tempo della sua scoperta contraddistinto solo dal numero 162173. Gli scienziati e gli ingegneri responsabili della missione ne hanno avuto certezza 16 minuti più tardi (il tempo necessario perché il segnale coprire la distanza di 280 milioni di km viaggiando alla velocità della luce), quando la velocità relativa di Hayabusa-2 rispetto a Ryugu è risultata inferiore a 1 cm/s, ovvero zero. La sonda si trova a 20 km dalla superficie dell’asteroide, dopo poco più di tre anni e mezzo di viaggio nello spazio interplanetario. C’è un po’ di Italia nella missione giapponese, che segna un grande successo per l’agenzia spaziale Jaxa. Tra gli scienziati coinvolti Ernesto Palomba dell’Inaf Iaps di Roma, membro del team di Hayabusa-2 e co-investigator della camera Onc e dello spettrometro Nirs3. Fino a metà agosto Hayabusa-2 effettuerà delle orbite sempre più ravvicinate, per acquisire immagini e spettri e mappare completamente la superficie di questo piccolo corpo. L’obiettivo – spiega Palomba – è selezionare le zone di più alto interesse scientifico dove far atterrare il lander Mascot. Un’altra grande impresa dopo quella della sonda Rosetta e del lander Philae sceso sul nucleo della cometa 67P.

Alle 2:35 ora italiana di mercoledì 27 giugno la sonda giapponese Hayabusa-2, dopo 1302 giorni di viaggio interplanetario, si è inserita in orbita intorno all’asteroide Ryugu, al tempo della sua scoperta contraddistinto solo dal numero 162173. Gli scienziati e gli ingegneri responsabili della missione ne hanno avuto certezza 16 minuti più tardi (il tempo necessario perché il segnale coprire la distanza di 280 milioni di km viaggiando alla velocità della luce), quando la velocità relativa di Hayabusa-2 rispetto a Ryugu è risultata inferiore a 1 cm/s, ovvero zero. La sonda si trova a 20 km dalla superficie dell’asteroide, dopo poco più di tre anni e mezzo di viaggio nello spazio interplanetario. C’è un po’ di Italia nella missione giapponese, che segna un grande successo per l’agenzia spaziale Jaxa. Tra gli scienziati coinvolti Ernesto Palomba dell’Inaf Iaps di Roma, membro del team di Hayabusa-2 e co-investigator della camera Onc e dello spettrometro Nirs3. Fino a metà agosto Hayabusa-2 effettuerà delle orbite sempre più ravvicinate, per acquisire immagini e spettri e mappare completamente la superficie di questo piccolo corpo. L’obiettivo – spiega Palomba – è selezionare le zone di più alto interesse scientifico dove far atterrare il lander Mascot. Un’altra grande impresa dopo quella della sonda Rosetta e del lander Philae sceso sul nucleo della cometa 67P.