da Sorrentino | Set 2, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

La missione spaziale Dawn sul pianeta nano Cerere ha prodotto una serie di risultati, dalla presenza di ghiaccio d’acqua al criovulcanesimo, che hanno trovato ampio spazio su Science. Dei sei pubblicati, due in particolare si basano sui dati raccolti dallo spettrometro italiano VIR, fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, e vedono fra i coautori numerosi ricercatori dell’INAF IAPS di Roma. In pratica, si tratta di sei inattese “facce” di Cerere illustrate in altrettanti studi pubblicati, tutti in un colpo solo, sull’ultimo numero di Science. Numero del quale il pianeta nano si è così aggiudicato anche la copertina. Dai risultati dei sei studi emerge il ritratto d’un mondo di roccia e ghiaccio nel quale si scorgono i segni di crateri, di fratture, di criovulcani, forse persino di una debole atmosfera e che, nel complesso, delineano l’attività geologica che ne ha caratterizzato il passato recente. I sei studi derivano tutti da dati raccolti grazie alla missione Dawn della NASA. Tutti gli articoli sono firmati anche da ricercatrici e ricercatori, o da associati, dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF di Roma, e due in particolare sono specificatamente dedicati ai risultati delle osservazioni dello spettrometro italiano VIR (Visual and Infrared Spectrometer) a bordo della sonda: strumento chiave per la comprensione di un oggetto come Cerere, VIR è stato fornito dall’agenzia Spaziale Italiana (ASI) sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Partiamo dunque da questi ultimi per scoprire il volto inedito del più grande oggetto celeste fra quelli che popolano la cosiddetta “fascia principale”, la cintura d’asteroidi che si trovano fra le orbite di Marte e Giove.

La missione spaziale Dawn sul pianeta nano Cerere ha prodotto una serie di risultati, dalla presenza di ghiaccio d’acqua al criovulcanesimo, che hanno trovato ampio spazio su Science. Dei sei pubblicati, due in particolare si basano sui dati raccolti dallo spettrometro italiano VIR, fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, e vedono fra i coautori numerosi ricercatori dell’INAF IAPS di Roma. In pratica, si tratta di sei inattese “facce” di Cerere illustrate in altrettanti studi pubblicati, tutti in un colpo solo, sull’ultimo numero di Science. Numero del quale il pianeta nano si è così aggiudicato anche la copertina. Dai risultati dei sei studi emerge il ritratto d’un mondo di roccia e ghiaccio nel quale si scorgono i segni di crateri, di fratture, di criovulcani, forse persino di una debole atmosfera e che, nel complesso, delineano l’attività geologica che ne ha caratterizzato il passato recente. I sei studi derivano tutti da dati raccolti grazie alla missione Dawn della NASA. Tutti gli articoli sono firmati anche da ricercatrici e ricercatori, o da associati, dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF di Roma, e due in particolare sono specificatamente dedicati ai risultati delle osservazioni dello spettrometro italiano VIR (Visual and Infrared Spectrometer) a bordo della sonda: strumento chiave per la comprensione di un oggetto come Cerere, VIR è stato fornito dall’agenzia Spaziale Italiana (ASI) sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Partiamo dunque da questi ultimi per scoprire il volto inedito del più grande oggetto celeste fra quelli che popolano la cosiddetta “fascia principale”, la cintura d’asteroidi che si trovano fra le orbite di Marte e Giove.

C’è ghiaccio d’acqua nel cratere Oxo

Lo studio guidato da Jean-Philippe Combe del Bear Fight Institute di Winthrop (USA) dimostra la presenza di acqua ghiacciata in superficie. «Già si sapeva della presenza di ghiaccio d’acqua, ma ci si attendeva che su Cerere il ghiaccio in superficie fosse instabile lontano dai poli: trovarlo proprio lì è stata dunque una sorpresa», spiega Maria Cristina De Sanctis, coautrice dello studio e ricercatrice presso l’INAF IAPS di Roma, nonché responsabile di VIR. Gli scienziati del team se ne sono accorti utilizzando VIR in cinque occasioni, nel corso del 2015, per analizzare – nel visibile e nel vicino infrarosso – una zona estremamente riflettente del cratere Oxo, che si trova a circa 42° Nord (la latitudine di Roma, per intenderci). I dati rivelano, in un’area di meno di un chilometro quadrato, la presenza di materiali contenenti acqua: molto probabilmente ghiaccio d’acqua, scrivono gli autori, anche se potrebbe trattarsi di minerali idrati. Ora, le condizioni ambientali presenti su Cerere fanno sì che il ghiaccio d’acqua non riesca a permanere in superficie per più di qualche decina di anni a basse latitudini. Di conseguenza, i risultati di Dawn si potrebbero spiegare solo con un’esposizione o una formazione d’acqua in tempi recenti. Tra le varie ipotesi avanzate dagli autori dello studio – tra i quali, oltre a De Sanctis, anche altri tre ricercatori dell’INAF IAPS di Roma: Federico Tosi, Filippo Giacomo Carrozzo e Andrea Raponi – quella ritenuta più plausibile è l’esposizione di materiali ricchi d’acqua, vicini alla superficie, a seguito d’un impatto o di uno smottamento.

Distribuzione dei diversi materiali sulla crosta

Distribuzione dei diversi materiali sulla crosta

In un secondo studio, guidato questa volta da Eleonora Ammannito dell’Università della California a Los Angeles, viene analizzata la distribuzione su Cerere dei minerali fillosilicati argillosi, che contengono magnesio e ammonio. In questo caso i ricercatori – fra i quali ben 14 dell’INAF IAPS di Roma: Maria Cristina De Sanctis, Mauro Ciarniello, Alessandro Frigeri, Filippo Giacomo Carrozzo, Andrea Raponi, Federico Tosi, Fabrizio Capaccioni, Maria Teresa Capria, Sergio Fonte, Marco Giardino, Andrea Longobardo, Gianfranco Magni, Ernesto Palomba e Francesca Zambon – hanno utilizzato la spettrometro VIR per determinare la composizione di questi fillosilicati da una parte all’altra del pianeta nano, risultata abbastanza uniforme, mentre è emersa notevole varietà nella loro abbondanza. Poiché questi minerali, per formarsi, richiedono la presenza di acqua, gli autori avanzano l’ipotesi che il materiale presente in superficie abbia subito alterazioni a seguito di un processo a larga scala nel quale l’acqua abbia avuto un ruolo fondamentale.

Un’atmosfera per Cerere

Dallo studio guidato dal principal investigator di Dawn, Christopher Russell, anch’egli dell’Università della California a Los Angeles, emerge un risultato sorprendente: Dawn sembra aver rilevato, attorno al pianeta nano, una debole e precaria atmosfera. I dati raccolti dallo strumento GRaND (Gamma Ray and Neutron Detector) mostrano come Cerere abbia accelerato a energie molto alte, per un periodo di circa sei giorni, gli elettroni del vento solare. Un fenomeno che, in teoria, potrebbe essere spiegato dall’interazione tra le particelle energetiche del vento solare e molecole atmosferiche. L’esistenza di un’atmosfera temporanea, notano gli autori dello studio, fra i quali di nuovo figura Maria Cristina De Sanctis dell’INAF IAPS di Roma ed altri associati INAF, sarebbe fra l’altro coerente con la presenza di vapore acqueo registrata su Cerere quattro anni fa dal telescopio spaziale Herschel. Gli elettroni rilevati da GRaND potrebbero infatti essere stati prodotti dall’impatto del vento solare sulle molecole d’acqua osservate da Herschel, ma gli scienziati stanno anche cercando anche altre spiegazioni.

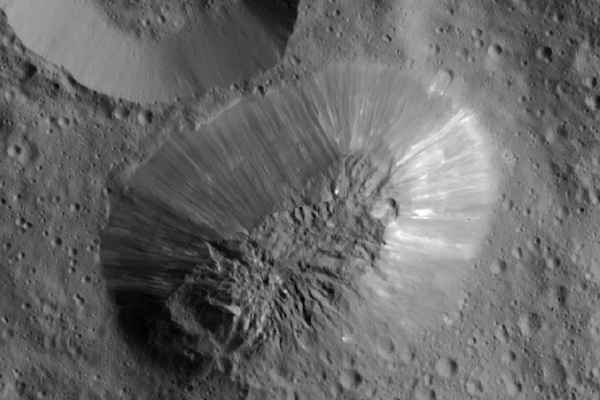

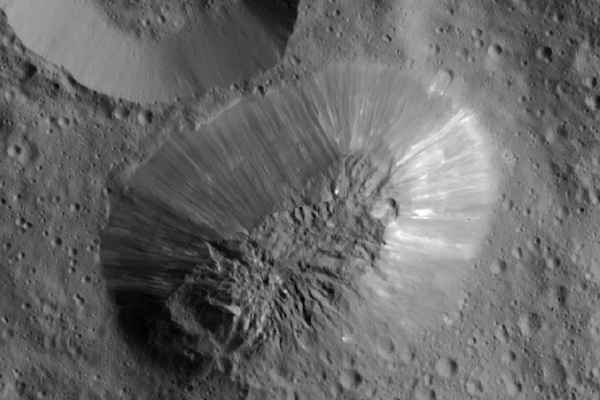

Criovulcanesimo, ghiacci e crateri

Dei tre studi rimanenti, tutti con autori INAF o associati, uno riguarda l’attività criovulcanica, e in particolare una formazione geologica chiamata Ahuna Mons – una montagna con la base ellittica e la sommità concava – che secondo lo studio guidato da Ottaviano Ruesch, del Goddard Space Flight Center della NASA, rappresenterebbe appunto l’esempio di un criovulcano: un vulcano che erutta non silicati bensì un liquido fatto di sostanze volatili, come l’acqua. Un quinto studio, condotto da Harald Hiesinger dell’Università di Münster, in Germania, analizza i crateri da impatto presenti su Cerere, dai quali si evince che il guscio esterno del pianeta nano non è composto né di puro ghiaccio né di pura roccia, bensì di una combinazione dei due materiali. Infine, lo studio guidato da Debra Buczkowski, della Johns Hopkins University, rivolge l’attenzione alle diverse caratteristiche geologiche osservate in superficie, fra le quali crateri, cupole (o duomi), flussi lobati e strutture lineari. Se alcune di queste caratteristiche sono il frutto di impatti, altre sembrano piuttosto suggerire processi geologici quali la fagliazione subsuperficiale. Alcune poi sembrerebbero dovute a processi criomagmatici o ciovulcanici, prodotti dunque da ghiaccio fuso che fuoriesce dal sottosuolo.

da Sorrentino | Ago 31, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano, Servizi Satellitari

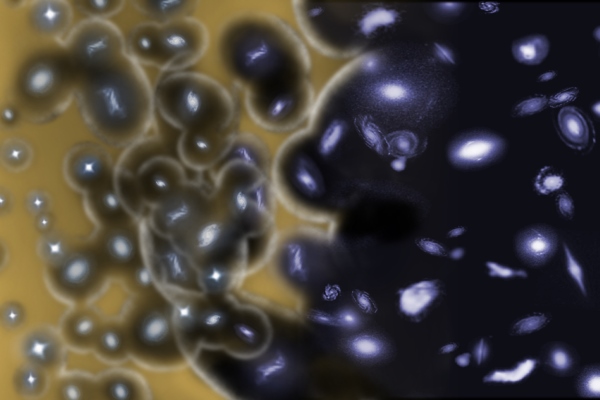

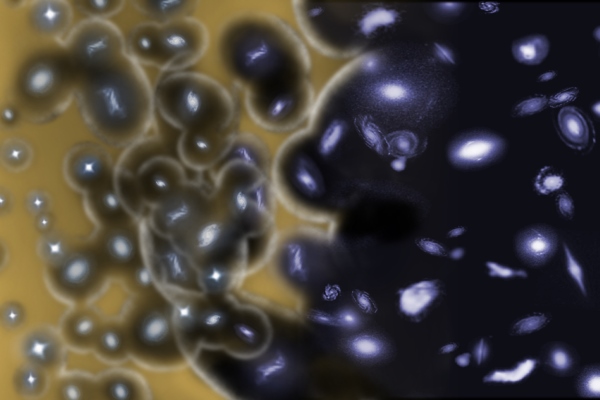

Le prime stelle dell’universo si formarono quando, dal Big Bang, erano già trascorsi molti più anni di quanto indicassero le precedenti osservazioni della radiazione di fondo cosmico. Lo ha rivelato il satellite Planck dell’Agenzia Spaziale Europea. Dalla nuova analisi emerge anche che queste stelle primordiali sono sufficienti a rendere conto del processo noto come “reionizzazione”, completato per metà quando l’Universo aveva 700 milioni di anni. Uno dei compiti principali affidato alle osservazioni del telescopio spaziale Planck dell’ESA, a cui l’Italia ha contribuito grazie al rilevante supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana e al significativo contributo scientifico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, è risalire al momento in cui si accesero le prime stelle e capire in che modo e in quale epoca avvenne la cosiddetta “reionizzazione” dell’universo

Le prime stelle dell’universo si formarono quando, dal Big Bang, erano già trascorsi molti più anni di quanto indicassero le precedenti osservazioni della radiazione di fondo cosmico. Lo ha rivelato il satellite Planck dell’Agenzia Spaziale Europea. Dalla nuova analisi emerge anche che queste stelle primordiali sono sufficienti a rendere conto del processo noto come “reionizzazione”, completato per metà quando l’Universo aveva 700 milioni di anni. Uno dei compiti principali affidato alle osservazioni del telescopio spaziale Planck dell’ESA, a cui l’Italia ha contribuito grazie al rilevante supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana e al significativo contributo scientifico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, è risalire al momento in cui si accesero le prime stelle e capire in che modo e in quale epoca avvenne la cosiddetta “reionizzazione” dell’universo

Per comprendere cos’hanno scoperto di nuovo gli scienziati nei dati di Planck occorre però un lungo passo indietro, a quando ancora l’universo non era popolato – com’è ora – da una moltitudine di stelle e galassie. Partiamo dunque dall’inizio, o quasi: 13.8 miliardi di anni fa, a una manciata di secondi dal Big Bang, l’universo altro non era se non un caldo e denso brodo primordiale di particelle. Per lo più elettroni, protoni, neutrini e fotoni (le “particelle” di luce). Così denso da comportarsi come una nebbia impenetrabile e opaca, dove le particelle di luce non riuscivano a muoversi senza entrare subito in collisione con gli elettroni.

La prima svolta avviene dopo circa 380 mila anni, allorché, essendosi raffreddato e rarefatto a sufficienza, l’universo diventa finalmente “trasparente”: le collisioni tra particelle si fanno sporadiche e i fotoni possono per la prima volta viaggiare liberi attraverso il cosmo, dando origine a quella “luce fossile” – la radiazione cosmica di fondo a microonde, o CMB – osservata oggi, a distanza di miliardi di anni, da telescopi come Planck. All’origine della trasparenza c’è la combinazione di elettroni e protoni in atomi d’idrogeno: per la prima volta nella storia del cosmo, la materia si trova in uno stato elettricamente neutro. Una fase destinata a durare poco. Quando, dopo alcune centinaia di milioni di anni, quegli atomi cominciano ad assemblarsi fra loro dando origine alla prima generazione di stelle dell’universo, ecco infatti che la luce di quelle stesse stelle finisce per separare di nuovo gli atomi neutri nelle particelle di cui sono fatti: elettroni e protoni. È quella che gli scienziati chiamano l’epoca della reionizzazione. In un arco di tempo relativamente breve, la maggior parte della materia presente nell’universo torna così a essere quasi completamente ionizzata, e tale rimarrà – a parte in rari luoghi isolati – fino ai giorni nostri.

Rieccoci dunque alla domanda che si sono posti gli scienziati di Planck: quali sono, esattamente, i confini temporali di questo processo? Le osservazioni di galassie distanti, quelle con al proprio centro un buco nero supermassiccio, mostrano che all’età di 900 milioni di anni l’universo era già stato completamente reionizzato. Non c’è invece accordo sul momento di partenza, assai più difficile da determinare. Ed è qui che entra in gioco lo studio della radiazione cosmica di fondo. «La CMB ci può dire quando ebbe inizio l’epoca della reionizzazione», spiega infatti Jan Tauber, project scientist di Planck all’ESA, «e quando si formarono le prime stelle nell’Universo». A rendere possibile queste misure è la cosiddetta “polarizzazione” della CMB: una caratteristica della “luce fossile” dovuta al fatto che i fotoni della radiazione di fondo cosmico hanno rimbalzato contro gli elettroni. Fenomeno che accadeva di continuo nel brodo primordiale, prima che la CMB venisse liberata, ma anche successivamente, in particolare dopo la reionizzazione, quando appunto la luce dalle prime stelle ha rimesso in gioco gli elettroni liberi. «È nelle impercettibili fluttuazioni della polarizzazione della CMB che possiamo osservare l’influenza del processo di reionizzazione e risalire così all’epoca in cui ha avuto inizio», dice Tauber.

Che età aveva, dunque, l’universo quando cominciò a reionizzarsi? Una prima stima effettuata sui dati del satellite WMAP della NASA, risalente al 2003, indicava un’epoca assai remota, attorno ai 200 milioni di anni dopo in Big Bang. Un valore così basso da lasciare perplessi, anche perché non c’è alcuna prova che già allora esistessero le prime stelle. Quella stima venne poi corretta al rialzo dai successivi dati sempre di WMAP, che la portarono ad almeno 450 milioni di anni. Un’epoca ora compatibile con la formazione delle prime stelle, già che ne sono state osservate di risalenti a 300-400 milioni di anni dopo il Big Bang, ma troppo prematura perché quelle stelle da sole potessero aver reionizzato l’universo, al punto da costringere i cosmologi a ipotizzare il coinvolgimento di sorgenti più esotiche. Ma ecco che, analizzando le prime mappe della polarizzazione del fondo cosmico prodotte dalla collaborazione Planck, l’epoca della reionizzazione è stata ulteriormente posticipata. «Già durante la conferenza di Ferrara, nel dicembre 2014», ricorda infatti Reno Mandolesi, associato INAF, responsabile dello strumento LFI di Planck ed ex componente del CdA dell’ASI, «gli straordinari risultati della mappa di polarizzazione della CMB misurata dallo strumento LFI avevano mostrato che la fine dell’età oscura era avvenuta quando l’universo aveva circa 550 milioni di anni e l’accensione delle prime stelle era la sola responsabile della reionizzazione, senza la necessità di dover ricorrere a sorgenti di energia ignota introdotte ad hoc».

Oggi è infine il turno dei dati raccolti dall’altro strumento di Planck, quello ad altra frequenza (HFI), il più sensibile che ci sia per l’analisi di questo fenomeno. E le mappe di HFI dimostrano che la reionizzazione ha avuto inizio ancora più tardi, più in là di quanto sia mai stato ritenuto. «Le misure ad alta sensibilità di HFI mostrano chiaramente che la reionizzazione è stata un processo assai rapido, cominciato piuttosto tardi nella storia cosmica. Quando l’universo è giunto a essere per metà reionizzato, già aveva circa 700 milioni di anni», spiega Jean-Loup Puget dell’Institut d’Astrophysique Spatiale di Orsay, in Francia, responsabile dello strumento HFI di Planck. «Abbiamo inoltre confermato che non è stato necessario l’intervento di nient’altro, oltre alle prime stelle, per reionizzare l’Universo», aggiunge Matthieu Tristram dell’acceleratore lineare di Orsay, in Francia, anch’egli membro della collaborazione Planck.

«La mappa di polarizzazione del più sensibile strumento HFI, elaborata nel corso degli ultimi mesi, ha confermato e migliorato entro gli errori di misura, ma con maggiore precisione, il risultato di LFI. I due risultati non sono, di fatto, in contraddizione e sono totalmente compatibili se si tiene conto delle incertezze statistiche. Al contrario, confermano le straordinarie capacità di questo meraviglioso satellite, Planck, che ha riscritto e continua a riscrivere in dettaglio e con grande precisione la storia della cosmologia», conclude Mandolesi. «Il prossimo anno rilasceremo pubblicamente i dati e le mappe finali di Planck, per far sì che ogni cosmologo o astrofisico, anche al di fuori del Consorzio Planck, possa usarli per arrivare sperabilmente a nuovi importanti risultati».

da Sorrentino | Ago 28, 2016 | Missioni, Primo Piano

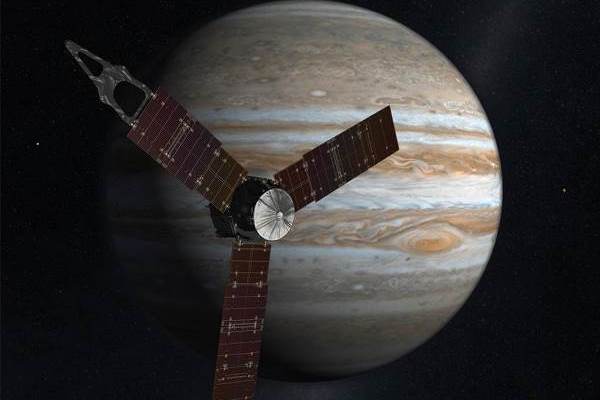

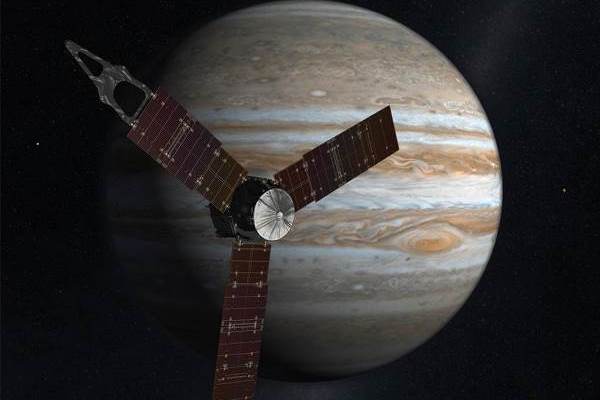

Dopo aver portato a termine un viaggio di cinque anni ed essersi posizionata nell’orbita di Giove, la sonda Juno della NASA ha completato il suo primo giro attorno al gigante gassoso effettuando il transito più ravvicinato dell’intera missione ad appena 4.200 chilometri dalla superficie. Juno ha sfiorato il fitto mantello di nubi alla velocità di 200mila chilometri orari. Si tratta del primo flyby di Giove a cui ne seguiranno altri 35 stretti fino al completamento della missione previsto nel febbraio 2018. In occasione di questo passaggio ravvicinato, gli strumenti scientifici diventati tutti operativi hanno raccolto i primi dati. Gli otto strumenti a bordo sono infatti stati spenti durante l’inserimento in orbita, per semplificare le operazioni di una manovra considerata critica. Il flyby ha rappresentato il momento per rimetterli tutti in funzione ed eseguire un test. Tra questi ci piace ricordare l’italianissimo JIRAM, lo Jupiter InfraRed Auroral Mapper per lo studio delle aurore e dell’atmosfera gioviana fornito dall’ASI e sviluppato con il supporto scientifico dell’INAF IAPS e di Alberto Adriani, principal investigator dello strumento. Juno sonderà la struttura profonda di Giove, la circolazione atmosferica e la fisica delle alte energie del suo ambiente magnetico e potrà così rivelare importanti indizi sulla formazione e l’evoluzione del gigante del Sistema solare, che potranno aiutarci ad avere una maggiore comprensione della nascita del nostro sistema planetario.

Dopo aver portato a termine un viaggio di cinque anni ed essersi posizionata nell’orbita di Giove, la sonda Juno della NASA ha completato il suo primo giro attorno al gigante gassoso effettuando il transito più ravvicinato dell’intera missione ad appena 4.200 chilometri dalla superficie. Juno ha sfiorato il fitto mantello di nubi alla velocità di 200mila chilometri orari. Si tratta del primo flyby di Giove a cui ne seguiranno altri 35 stretti fino al completamento della missione previsto nel febbraio 2018. In occasione di questo passaggio ravvicinato, gli strumenti scientifici diventati tutti operativi hanno raccolto i primi dati. Gli otto strumenti a bordo sono infatti stati spenti durante l’inserimento in orbita, per semplificare le operazioni di una manovra considerata critica. Il flyby ha rappresentato il momento per rimetterli tutti in funzione ed eseguire un test. Tra questi ci piace ricordare l’italianissimo JIRAM, lo Jupiter InfraRed Auroral Mapper per lo studio delle aurore e dell’atmosfera gioviana fornito dall’ASI e sviluppato con il supporto scientifico dell’INAF IAPS e di Alberto Adriani, principal investigator dello strumento. Juno sonderà la struttura profonda di Giove, la circolazione atmosferica e la fisica delle alte energie del suo ambiente magnetico e potrà così rivelare importanti indizi sulla formazione e l’evoluzione del gigante del Sistema solare, che potranno aiutarci ad avere una maggiore comprensione della nascita del nostro sistema planetario.

da Sorrentino | Ago 23, 2016 | Missioni, Primo Piano

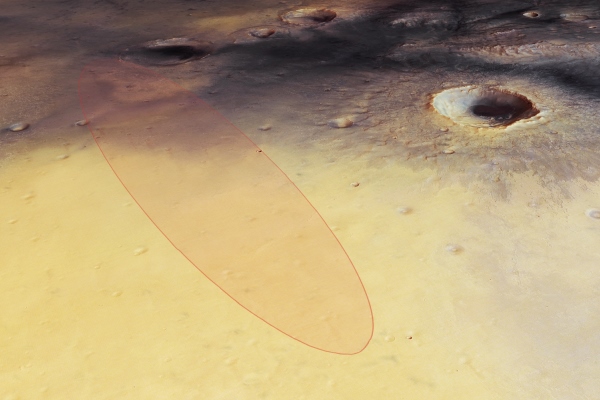

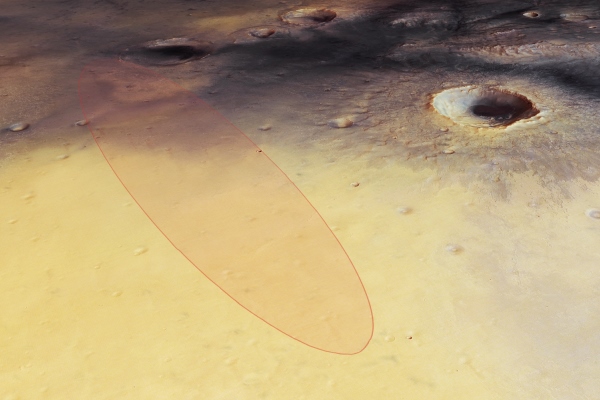

L’Agenzia Spaziale Europea ha individuato l’area entro la quale sarà fatto atterrare, ovvero “ammartare”, il modulo Schiaparelli che, dopo essersi staccato dalla sonda Exomars il 16 ottobre, toccherà il suolo del Pianeta Rosso tre giorni dopo. Si tratta di una lunga striscia di sabbia e roccia, un perimetro di forma ellittica, nella zona denominata Piano Meridiani, la stessa in cui è sbarcato nel 2004 il rover Opportunity della NASA. Il modulo Schiaparelli, com’è noto, non è dotato di ruote, ma è stato progettato per posarsi sul suolo marziano e attivare le strumentazioni scientifiche, tra le quali spicca l’insieme di sensori che forma una vera e propria stazione meteorologica. La vita operativa di Schiaparelli è affidata alla sola batteria di bordo, che dovrebbe funzionare per almeno due giorni marziani con la prospettiva di un prolungamento fino a otto giorni. Il modulo si poserà in un’area dove sono presenti sedimenti argillosi e fosfati, segno probabile di presenza di acqua nel passato di Marte. Schiaparelli testerà anche la sequenza di discesa, che sarà completamente automatica e affidata a paracadute di frenata e retrorazzi che entreranno in funzione in prossimità del suolo per attenuare l’impatto. C’è molta fiducia tra i responsabili della missione Exomars, tenuto conto che si tratterà del primo tentativo di atterraggio di un veicolo spaziale europeo sul pianeta rosso dopo la perdita del modulo Beagle 2 nel 2003. La sonda madre, denominata Trace Gas Orbiter, resterà in orbita per studiare a fondo l’atmosfera marziana oltre che fungere da ripetitore dei segnali inviati dal modulo Schiaparelli.

L’Agenzia Spaziale Europea ha individuato l’area entro la quale sarà fatto atterrare, ovvero “ammartare”, il modulo Schiaparelli che, dopo essersi staccato dalla sonda Exomars il 16 ottobre, toccherà il suolo del Pianeta Rosso tre giorni dopo. Si tratta di una lunga striscia di sabbia e roccia, un perimetro di forma ellittica, nella zona denominata Piano Meridiani, la stessa in cui è sbarcato nel 2004 il rover Opportunity della NASA. Il modulo Schiaparelli, com’è noto, non è dotato di ruote, ma è stato progettato per posarsi sul suolo marziano e attivare le strumentazioni scientifiche, tra le quali spicca l’insieme di sensori che forma una vera e propria stazione meteorologica. La vita operativa di Schiaparelli è affidata alla sola batteria di bordo, che dovrebbe funzionare per almeno due giorni marziani con la prospettiva di un prolungamento fino a otto giorni. Il modulo si poserà in un’area dove sono presenti sedimenti argillosi e fosfati, segno probabile di presenza di acqua nel passato di Marte. Schiaparelli testerà anche la sequenza di discesa, che sarà completamente automatica e affidata a paracadute di frenata e retrorazzi che entreranno in funzione in prossimità del suolo per attenuare l’impatto. C’è molta fiducia tra i responsabili della missione Exomars, tenuto conto che si tratterà del primo tentativo di atterraggio di un veicolo spaziale europeo sul pianeta rosso dopo la perdita del modulo Beagle 2 nel 2003. La sonda madre, denominata Trace Gas Orbiter, resterà in orbita per studiare a fondo l’atmosfera marziana oltre che fungere da ripetitore dei segnali inviati dal modulo Schiaparelli.

da Sorrentino | Lug 28, 2016 | Missioni, Primo Piano

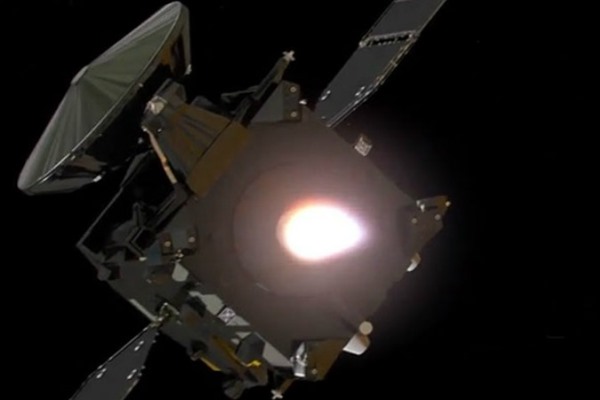

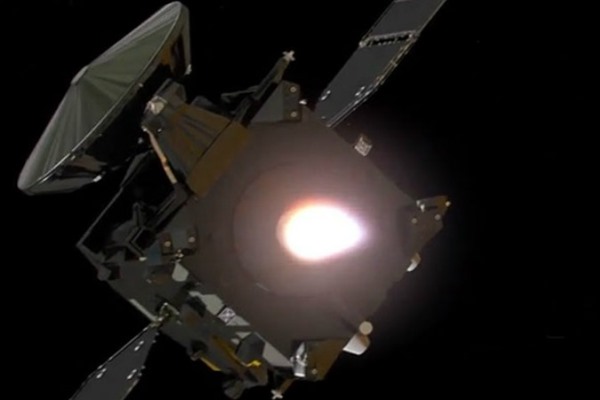

ExoMars continua il suo viaggio con destinazione Marte. Alle 11:30, ora italiana, di giovedì 28 luglio, la sonda ha acceso i motori per eseguire la Deep Space Manoeuvre, un’operazione mirata a portare il Trace Gas Orbiter sulla traiettoria prevista per l’incontro con il Pianeta Rosso. Il big burn, che ha avuto una durata di 52 minuti, ha generato un’accelerazione pari a 326.497 m/s. Alle 12.30 la stazione di ricezione di New Norcia in Australia, che ha il compito di seguire il viaggio della sonda, ha dato conferma della buona riuscita della manovra. L’accensione del 28 luglio era la più intensa delle quattro programmate tra i mesi di luglio e agosto. Il secondo burn, di minore intensità rispetto al primo, è programmato per l’11 agosto. A settembre, poi, si entrerà nel vivo della missione con i test di navigazione e le verifiche per il controllo d’assetto mentre il 9 ottobre inizierà il controllo da parte del team della missione 24 ore su 24 in attesa della separazione dell’Entry Descent Module (EDM) Schiaparelli una settimana dopo, il 16.

ExoMars continua il suo viaggio con destinazione Marte. Alle 11:30, ora italiana, di giovedì 28 luglio, la sonda ha acceso i motori per eseguire la Deep Space Manoeuvre, un’operazione mirata a portare il Trace Gas Orbiter sulla traiettoria prevista per l’incontro con il Pianeta Rosso. Il big burn, che ha avuto una durata di 52 minuti, ha generato un’accelerazione pari a 326.497 m/s. Alle 12.30 la stazione di ricezione di New Norcia in Australia, che ha il compito di seguire il viaggio della sonda, ha dato conferma della buona riuscita della manovra. L’accensione del 28 luglio era la più intensa delle quattro programmate tra i mesi di luglio e agosto. Il secondo burn, di minore intensità rispetto al primo, è programmato per l’11 agosto. A settembre, poi, si entrerà nel vivo della missione con i test di navigazione e le verifiche per il controllo d’assetto mentre il 9 ottobre inizierà il controllo da parte del team della missione 24 ore su 24 in attesa della separazione dell’Entry Descent Module (EDM) Schiaparelli una settimana dopo, il 16.

da Sorrentino | Lug 20, 2016 | Eventi, Missioni, Primo Piano, Programmi

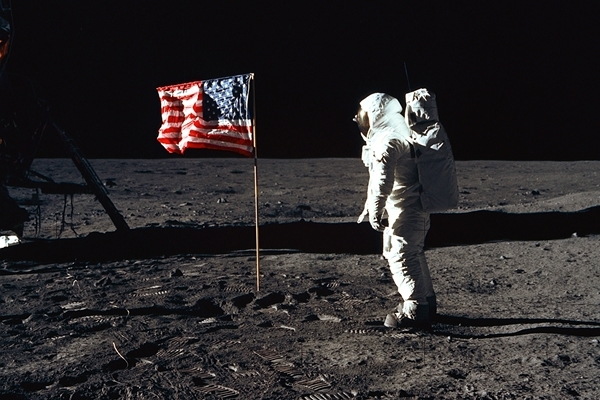

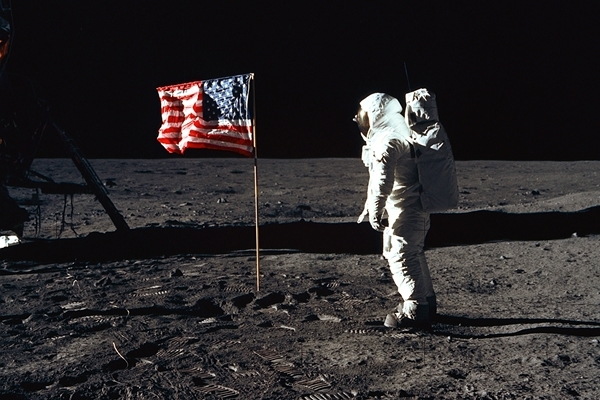

Quarantasette anni fa il mondo intero guardava alla Luna come la nuova frontiera, la porta di accesso allo spazio. In fuga dalla Terra, la quarta delle dieci missioni Apollo diretta verso il nostro satellite naturale segnò la prima discesa dell’uomo sulla superficie selenita. Alle 22:56 del 20 luglio 1969, quando in Italia erano le 4:56 del 21 luglio, l’astronauta americano Neil Armstrong fu il primo uomo a posare il piede sul suolo lunare. Il momento culminante e tanto atteso di una missione iniziata il 16 luglio con il lancio della capsula Apollo 11 e del lem Aquila a bordo del razzo vettore Saturno V dal Centro Spaziale Kennedy di Cape Canaveral. Con Armstrong, comandante, il ilota del modulo lunare Edwin “Buzz” Aldrin, a cui spettò il ruolo di secondo a sbarcare sulla Luna, Michael Collins, americano nato a Roma, pilota del modulo di comando. Dopo quattro giorni di viaggio, dopo essersi sganciato dal modulo di comando Columbia, il lem con Armstrong e Aldrin atterrò alle 22:17 del 20 luglio in una zona nel Mare della Tranquillità.

Quarantasette anni fa il mondo intero guardava alla Luna come la nuova frontiera, la porta di accesso allo spazio. In fuga dalla Terra, la quarta delle dieci missioni Apollo diretta verso il nostro satellite naturale segnò la prima discesa dell’uomo sulla superficie selenita. Alle 22:56 del 20 luglio 1969, quando in Italia erano le 4:56 del 21 luglio, l’astronauta americano Neil Armstrong fu il primo uomo a posare il piede sul suolo lunare. Il momento culminante e tanto atteso di una missione iniziata il 16 luglio con il lancio della capsula Apollo 11 e del lem Aquila a bordo del razzo vettore Saturno V dal Centro Spaziale Kennedy di Cape Canaveral. Con Armstrong, comandante, il ilota del modulo lunare Edwin “Buzz” Aldrin, a cui spettò il ruolo di secondo a sbarcare sulla Luna, Michael Collins, americano nato a Roma, pilota del modulo di comando. Dopo quattro giorni di viaggio, dopo essersi sganciato dal modulo di comando Columbia, il lem con Armstrong e Aldrin atterrò alle 22:17 del 20 luglio in una zona nel Mare della Tranquillità.

Il portello del modulo lunare fu aperto alle 22:39 del 20 luglio (le 4:39 del mattino del giorno seguente in Italia), e Armstrong iniziò a scendere i nove scalini della scaletta. Lunghi mesi di allenamento in quello che poteva sembrare un esercizio facile non furono sufficienti a dare sicurezza assoluta al comandante della missione, il quale compì movimenti lentissimi per essere certo della presa. La tuta ingombrante, infatti, gli impediva di vedere l’appoggio degli scarponi. Una volta toccata la polverosa superficie lunare, Armstrong poté pronunciare la storica frase “That’s one small step for a man…one giant leap for mankind” (Un piccolo passo per un uomo… un balzo enorme per l’umanità). Venti minuti dopo toccò a Aldrin scendere. Insieme, dopo aver piantato la bandiera degli Stati Uniti, i due astronauti posizionarono una serie di apparecchiature scientifiche e raccolsero i primi campioni di suolo lunare. La prima passeggiata lunare durò due ore e 40 minuti.

Il portello del modulo lunare fu aperto alle 22:39 del 20 luglio (le 4:39 del mattino del giorno seguente in Italia), e Armstrong iniziò a scendere i nove scalini della scaletta. Lunghi mesi di allenamento in quello che poteva sembrare un esercizio facile non furono sufficienti a dare sicurezza assoluta al comandante della missione, il quale compì movimenti lentissimi per essere certo della presa. La tuta ingombrante, infatti, gli impediva di vedere l’appoggio degli scarponi. Una volta toccata la polverosa superficie lunare, Armstrong poté pronunciare la storica frase “That’s one small step for a man…one giant leap for mankind” (Un piccolo passo per un uomo… un balzo enorme per l’umanità). Venti minuti dopo toccò a Aldrin scendere. Insieme, dopo aver piantato la bandiera degli Stati Uniti, i due astronauti posizionarono una serie di apparecchiature scientifiche e raccolsero i primi campioni di suolo lunare. La prima passeggiata lunare durò due ore e 40 minuti.

Gli Usa avevano vinto la sfida astronautica a distanza con l’Unione Sovietica, ma l’approdo dell’uomo sulla Luna segnò una svolta epocale, innescando una svolta nella cultura scientifica e una rivoluzione tecnologica, di cui ancor’oggi viviamo i benefici. Non altrettanto per ciò che la conquista della Luna ha significato per le generazioni degli anni 60 e 70. Per decenni i detrattori hanno tentato di incutere l’idea che i viaggi sulla Luna fossero una invenzione cinematografica. Si è dovuto ricorrere alle ricognizioni fotografiche delle sonde più recenti in orbita circumlunare per comprovare la presenza delle basi dei moduli lunari delle sei missioni che hanno toccato il suolo. Tra Apollo 11 e Apollo 17, che ha chiuso la prima epopea dell’uomo sulla Luna, c’è stata l’odissea di Apollo 13 con il salvataggio dell’equipaggio che ha fatto storia al punto da definire quella missione “un insuccesso di successo”. Destino particolare, tra tutti i protagonisti del programma Apollo, quello di Jim Lovell, per due volte intorno alla Luna (Apollo 8 e 13) e mai riuscito a scendere. Senza dimenticare i grandi meriti di Werner von Braun, l’ideatore del programma, e il ruolo di Rocco Petrone, l’ingegnere figlio di emigrati italiani che fu direttore delle operazioni di lancio allo John F. Kennedy Space Center della NASA, e dal 1969 direttore dell’intero Programma Apollo.

La missione spaziale Dawn sul pianeta nano Cerere ha prodotto una serie di risultati, dalla presenza di ghiaccio d’acqua al criovulcanesimo, che hanno trovato ampio spazio su Science. Dei sei pubblicati, due in particolare si basano sui dati raccolti dallo spettrometro italiano VIR, fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, e vedono fra i coautori numerosi ricercatori dell’INAF IAPS di Roma. In pratica, si tratta di sei inattese “facce” di Cerere illustrate in altrettanti studi pubblicati, tutti in un colpo solo, sull’ultimo numero di Science. Numero del quale il pianeta nano si è così aggiudicato anche la copertina. Dai risultati dei sei studi emerge il ritratto d’un mondo di roccia e ghiaccio nel quale si scorgono i segni di crateri, di fratture, di criovulcani, forse persino di una debole atmosfera e che, nel complesso, delineano l’attività geologica che ne ha caratterizzato il passato recente. I sei studi derivano tutti da dati raccolti grazie alla missione Dawn della NASA. Tutti gli articoli sono firmati anche da ricercatrici e ricercatori, o da associati, dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF di Roma, e due in particolare sono specificatamente dedicati ai risultati delle osservazioni dello spettrometro italiano VIR (Visual and Infrared Spectrometer) a bordo della sonda: strumento chiave per la comprensione di un oggetto come Cerere, VIR è stato fornito dall’agenzia Spaziale Italiana (ASI) sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Partiamo dunque da questi ultimi per scoprire il volto inedito del più grande oggetto celeste fra quelli che popolano la cosiddetta “fascia principale”, la cintura d’asteroidi che si trovano fra le orbite di Marte e Giove.

La missione spaziale Dawn sul pianeta nano Cerere ha prodotto una serie di risultati, dalla presenza di ghiaccio d’acqua al criovulcanesimo, che hanno trovato ampio spazio su Science. Dei sei pubblicati, due in particolare si basano sui dati raccolti dallo spettrometro italiano VIR, fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, e vedono fra i coautori numerosi ricercatori dell’INAF IAPS di Roma. In pratica, si tratta di sei inattese “facce” di Cerere illustrate in altrettanti studi pubblicati, tutti in un colpo solo, sull’ultimo numero di Science. Numero del quale il pianeta nano si è così aggiudicato anche la copertina. Dai risultati dei sei studi emerge il ritratto d’un mondo di roccia e ghiaccio nel quale si scorgono i segni di crateri, di fratture, di criovulcani, forse persino di una debole atmosfera e che, nel complesso, delineano l’attività geologica che ne ha caratterizzato il passato recente. I sei studi derivano tutti da dati raccolti grazie alla missione Dawn della NASA. Tutti gli articoli sono firmati anche da ricercatrici e ricercatori, o da associati, dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF di Roma, e due in particolare sono specificatamente dedicati ai risultati delle osservazioni dello spettrometro italiano VIR (Visual and Infrared Spectrometer) a bordo della sonda: strumento chiave per la comprensione di un oggetto come Cerere, VIR è stato fornito dall’agenzia Spaziale Italiana (ASI) sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Partiamo dunque da questi ultimi per scoprire il volto inedito del più grande oggetto celeste fra quelli che popolano la cosiddetta “fascia principale”, la cintura d’asteroidi che si trovano fra le orbite di Marte e Giove. Distribuzione dei diversi materiali sulla crosta

Distribuzione dei diversi materiali sulla crosta

Le prime stelle dell’universo si formarono quando, dal Big Bang, erano già trascorsi molti più anni di quanto indicassero le precedenti osservazioni della radiazione di fondo cosmico. Lo ha rivelato il satellite Planck dell’Agenzia Spaziale Europea. Dalla nuova analisi emerge anche che queste stelle primordiali sono sufficienti a rendere conto del processo noto come “reionizzazione”, completato per metà quando l’Universo aveva 700 milioni di anni. Uno dei compiti principali affidato alle osservazioni del telescopio spaziale Planck dell’ESA, a cui l’Italia ha contribuito grazie al rilevante supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana e al significativo contributo scientifico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, è risalire al momento in cui si accesero le prime stelle e capire in che modo e in quale epoca avvenne la cosiddetta “reionizzazione” dell’universo

Le prime stelle dell’universo si formarono quando, dal Big Bang, erano già trascorsi molti più anni di quanto indicassero le precedenti osservazioni della radiazione di fondo cosmico. Lo ha rivelato il satellite Planck dell’Agenzia Spaziale Europea. Dalla nuova analisi emerge anche che queste stelle primordiali sono sufficienti a rendere conto del processo noto come “reionizzazione”, completato per metà quando l’Universo aveva 700 milioni di anni. Uno dei compiti principali affidato alle osservazioni del telescopio spaziale Planck dell’ESA, a cui l’Italia ha contribuito grazie al rilevante supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana e al significativo contributo scientifico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, è risalire al momento in cui si accesero le prime stelle e capire in che modo e in quale epoca avvenne la cosiddetta “reionizzazione” dell’universo

Dopo aver portato a termine un viaggio di cinque anni ed essersi posizionata nell’orbita di Giove, la sonda Juno della NASA ha completato il suo primo giro attorno al gigante gassoso effettuando il transito più ravvicinato dell’intera missione ad appena 4.200 chilometri dalla superficie. Juno ha sfiorato il fitto mantello di nubi alla velocità di 200mila chilometri orari. Si tratta del primo flyby di Giove a cui ne seguiranno altri 35 stretti fino al completamento della missione previsto nel febbraio 2018. In occasione di questo passaggio ravvicinato, gli strumenti scientifici diventati tutti operativi hanno raccolto i primi dati. Gli otto strumenti a bordo sono infatti stati spenti durante l’inserimento in orbita, per semplificare le operazioni di una manovra considerata critica. Il flyby ha rappresentato il momento per rimetterli tutti in funzione ed eseguire un test. Tra questi ci piace ricordare l’italianissimo JIRAM, lo Jupiter InfraRed Auroral Mapper per lo studio delle aurore e dell’atmosfera gioviana fornito dall’ASI e sviluppato con il supporto scientifico dell’INAF IAPS e di Alberto Adriani, principal investigator dello strumento. Juno sonderà la struttura profonda di Giove, la circolazione atmosferica e la fisica delle alte energie del suo ambiente magnetico e potrà così rivelare importanti indizi sulla formazione e l’evoluzione del gigante del Sistema solare, che potranno aiutarci ad avere una maggiore comprensione della nascita del nostro sistema planetario.

Dopo aver portato a termine un viaggio di cinque anni ed essersi posizionata nell’orbita di Giove, la sonda Juno della NASA ha completato il suo primo giro attorno al gigante gassoso effettuando il transito più ravvicinato dell’intera missione ad appena 4.200 chilometri dalla superficie. Juno ha sfiorato il fitto mantello di nubi alla velocità di 200mila chilometri orari. Si tratta del primo flyby di Giove a cui ne seguiranno altri 35 stretti fino al completamento della missione previsto nel febbraio 2018. In occasione di questo passaggio ravvicinato, gli strumenti scientifici diventati tutti operativi hanno raccolto i primi dati. Gli otto strumenti a bordo sono infatti stati spenti durante l’inserimento in orbita, per semplificare le operazioni di una manovra considerata critica. Il flyby ha rappresentato il momento per rimetterli tutti in funzione ed eseguire un test. Tra questi ci piace ricordare l’italianissimo JIRAM, lo Jupiter InfraRed Auroral Mapper per lo studio delle aurore e dell’atmosfera gioviana fornito dall’ASI e sviluppato con il supporto scientifico dell’INAF IAPS e di Alberto Adriani, principal investigator dello strumento. Juno sonderà la struttura profonda di Giove, la circolazione atmosferica e la fisica delle alte energie del suo ambiente magnetico e potrà così rivelare importanti indizi sulla formazione e l’evoluzione del gigante del Sistema solare, che potranno aiutarci ad avere una maggiore comprensione della nascita del nostro sistema planetario.

L’Agenzia Spaziale Europea ha individuato l’area entro la quale sarà fatto atterrare, ovvero “ammartare”, il modulo Schiaparelli che, dopo essersi staccato dalla sonda Exomars il 16 ottobre, toccherà il suolo del Pianeta Rosso tre giorni dopo. Si tratta di una lunga striscia di sabbia e roccia, un perimetro di forma ellittica, nella zona denominata Piano Meridiani, la stessa in cui è sbarcato nel 2004 il rover Opportunity della NASA. Il modulo Schiaparelli, com’è noto, non è dotato di ruote, ma è stato progettato per posarsi sul suolo marziano e attivare le strumentazioni scientifiche, tra le quali spicca l’insieme di sensori che forma una vera e propria stazione meteorologica. La vita operativa di Schiaparelli è affidata alla sola batteria di bordo, che dovrebbe funzionare per almeno due giorni marziani con la prospettiva di un prolungamento fino a otto giorni. Il modulo si poserà in un’area dove sono presenti sedimenti argillosi e fosfati, segno probabile di presenza di acqua nel passato di Marte. Schiaparelli testerà anche la sequenza di discesa, che sarà completamente automatica e affidata a paracadute di frenata e retrorazzi che entreranno in funzione in prossimità del suolo per attenuare l’impatto. C’è molta fiducia tra i responsabili della missione Exomars, tenuto conto che si tratterà del primo tentativo di atterraggio di un veicolo spaziale europeo sul pianeta rosso dopo la perdita del modulo Beagle 2 nel 2003. La sonda madre, denominata Trace Gas Orbiter, resterà in orbita per studiare a fondo l’atmosfera marziana oltre che fungere da ripetitore dei segnali inviati dal modulo Schiaparelli.

L’Agenzia Spaziale Europea ha individuato l’area entro la quale sarà fatto atterrare, ovvero “ammartare”, il modulo Schiaparelli che, dopo essersi staccato dalla sonda Exomars il 16 ottobre, toccherà il suolo del Pianeta Rosso tre giorni dopo. Si tratta di una lunga striscia di sabbia e roccia, un perimetro di forma ellittica, nella zona denominata Piano Meridiani, la stessa in cui è sbarcato nel 2004 il rover Opportunity della NASA. Il modulo Schiaparelli, com’è noto, non è dotato di ruote, ma è stato progettato per posarsi sul suolo marziano e attivare le strumentazioni scientifiche, tra le quali spicca l’insieme di sensori che forma una vera e propria stazione meteorologica. La vita operativa di Schiaparelli è affidata alla sola batteria di bordo, che dovrebbe funzionare per almeno due giorni marziani con la prospettiva di un prolungamento fino a otto giorni. Il modulo si poserà in un’area dove sono presenti sedimenti argillosi e fosfati, segno probabile di presenza di acqua nel passato di Marte. Schiaparelli testerà anche la sequenza di discesa, che sarà completamente automatica e affidata a paracadute di frenata e retrorazzi che entreranno in funzione in prossimità del suolo per attenuare l’impatto. C’è molta fiducia tra i responsabili della missione Exomars, tenuto conto che si tratterà del primo tentativo di atterraggio di un veicolo spaziale europeo sul pianeta rosso dopo la perdita del modulo Beagle 2 nel 2003. La sonda madre, denominata Trace Gas Orbiter, resterà in orbita per studiare a fondo l’atmosfera marziana oltre che fungere da ripetitore dei segnali inviati dal modulo Schiaparelli.

ExoMars continua il suo viaggio con destinazione Marte. Alle 11:30, ora italiana, di giovedì 28 luglio, la sonda ha acceso i motori per eseguire la Deep Space Manoeuvre, un’operazione mirata a portare il Trace Gas Orbiter sulla traiettoria prevista per l’incontro con il Pianeta Rosso. Il big burn, che ha avuto una durata di 52 minuti, ha generato un’accelerazione pari a 326.497 m/s. Alle 12.30 la stazione di ricezione di New Norcia in Australia, che ha il compito di seguire il viaggio della sonda, ha dato conferma della buona riuscita della manovra. L’accensione del 28 luglio era la più intensa delle quattro programmate tra i mesi di luglio e agosto. Il secondo burn, di minore intensità rispetto al primo, è programmato per l’11 agosto. A settembre, poi, si entrerà nel vivo della missione con i test di navigazione e le verifiche per il controllo d’assetto mentre il 9 ottobre inizierà il controllo da parte del team della missione 24 ore su 24 in attesa della separazione dell’Entry Descent Module (EDM) Schiaparelli una settimana dopo, il 16.

ExoMars continua il suo viaggio con destinazione Marte. Alle 11:30, ora italiana, di giovedì 28 luglio, la sonda ha acceso i motori per eseguire la Deep Space Manoeuvre, un’operazione mirata a portare il Trace Gas Orbiter sulla traiettoria prevista per l’incontro con il Pianeta Rosso. Il big burn, che ha avuto una durata di 52 minuti, ha generato un’accelerazione pari a 326.497 m/s. Alle 12.30 la stazione di ricezione di New Norcia in Australia, che ha il compito di seguire il viaggio della sonda, ha dato conferma della buona riuscita della manovra. L’accensione del 28 luglio era la più intensa delle quattro programmate tra i mesi di luglio e agosto. Il secondo burn, di minore intensità rispetto al primo, è programmato per l’11 agosto. A settembre, poi, si entrerà nel vivo della missione con i test di navigazione e le verifiche per il controllo d’assetto mentre il 9 ottobre inizierà il controllo da parte del team della missione 24 ore su 24 in attesa della separazione dell’Entry Descent Module (EDM) Schiaparelli una settimana dopo, il 16.

Quarantasette anni fa il mondo intero guardava alla Luna come la nuova frontiera, la porta di accesso allo spazio. In fuga dalla Terra, la quarta delle dieci missioni Apollo diretta verso il nostro satellite naturale segnò la prima discesa dell’uomo sulla superficie selenita. Alle 22:56 del 20 luglio 1969, quando in Italia erano le 4:56 del 21 luglio, l’astronauta americano Neil Armstrong fu il primo uomo a posare il piede sul suolo lunare. Il momento culminante e tanto atteso di una missione iniziata il 16 luglio con il lancio della capsula Apollo 11 e del lem Aquila a bordo del razzo vettore Saturno V dal Centro Spaziale Kennedy di Cape Canaveral. Con Armstrong, comandante, il ilota del modulo lunare Edwin “Buzz” Aldrin, a cui spettò il ruolo di secondo a sbarcare sulla Luna, Michael Collins, americano nato a Roma, pilota del modulo di comando. Dopo quattro giorni di viaggio, dopo essersi sganciato dal modulo di comando Columbia, il lem con Armstrong e Aldrin atterrò alle 22:17 del 20 luglio in una zona nel Mare della Tranquillità.

Quarantasette anni fa il mondo intero guardava alla Luna come la nuova frontiera, la porta di accesso allo spazio. In fuga dalla Terra, la quarta delle dieci missioni Apollo diretta verso il nostro satellite naturale segnò la prima discesa dell’uomo sulla superficie selenita. Alle 22:56 del 20 luglio 1969, quando in Italia erano le 4:56 del 21 luglio, l’astronauta americano Neil Armstrong fu il primo uomo a posare il piede sul suolo lunare. Il momento culminante e tanto atteso di una missione iniziata il 16 luglio con il lancio della capsula Apollo 11 e del lem Aquila a bordo del razzo vettore Saturno V dal Centro Spaziale Kennedy di Cape Canaveral. Con Armstrong, comandante, il ilota del modulo lunare Edwin “Buzz” Aldrin, a cui spettò il ruolo di secondo a sbarcare sulla Luna, Michael Collins, americano nato a Roma, pilota del modulo di comando. Dopo quattro giorni di viaggio, dopo essersi sganciato dal modulo di comando Columbia, il lem con Armstrong e Aldrin atterrò alle 22:17 del 20 luglio in una zona nel Mare della Tranquillità. Il portello del modulo lunare fu aperto alle 22:39 del 20 luglio (le 4:39 del mattino del giorno seguente in Italia), e Armstrong iniziò a scendere i nove scalini della scaletta. Lunghi mesi di allenamento in quello che poteva sembrare un esercizio facile non furono sufficienti a dare sicurezza assoluta al comandante della missione, il quale compì movimenti lentissimi per essere certo della presa. La tuta ingombrante, infatti, gli impediva di vedere l’appoggio degli scarponi. Una volta toccata la polverosa superficie lunare, Armstrong poté pronunciare la storica frase “That’s one small step for a man…one giant leap for mankind” (Un piccolo passo per un uomo… un balzo enorme per l’umanità). Venti minuti dopo toccò a Aldrin scendere. Insieme, dopo aver piantato la bandiera degli Stati Uniti, i due astronauti posizionarono una serie di apparecchiature scientifiche e raccolsero i primi campioni di suolo lunare. La prima passeggiata lunare durò due ore e 40 minuti.

Il portello del modulo lunare fu aperto alle 22:39 del 20 luglio (le 4:39 del mattino del giorno seguente in Italia), e Armstrong iniziò a scendere i nove scalini della scaletta. Lunghi mesi di allenamento in quello che poteva sembrare un esercizio facile non furono sufficienti a dare sicurezza assoluta al comandante della missione, il quale compì movimenti lentissimi per essere certo della presa. La tuta ingombrante, infatti, gli impediva di vedere l’appoggio degli scarponi. Una volta toccata la polverosa superficie lunare, Armstrong poté pronunciare la storica frase “That’s one small step for a man…one giant leap for mankind” (Un piccolo passo per un uomo… un balzo enorme per l’umanità). Venti minuti dopo toccò a Aldrin scendere. Insieme, dopo aver piantato la bandiera degli Stati Uniti, i due astronauti posizionarono una serie di apparecchiature scientifiche e raccolsero i primi campioni di suolo lunare. La prima passeggiata lunare durò due ore e 40 minuti.