da Sorrentino | Apr 10, 2019 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Industria, Politica Spaziale, Primo Piano

Nei giorni 11 e 12 aprile in programma a Milano la seconda edizione della conferenza “Mars To Earth” dedicata allo sviluppo e alle ricadute industriali e civili delle tecnologie volte all’esplorazione di Marte e in generale alla crescita della Space Economy sul territorio lombardo. La conferenza, ospitata nell’auditorium Giorgio Gaber del Pirellone, è promossa da Mars Planet in collaborazione con Regione Lombardia e il patrocinio delle Agenzie Spaziali Italiana e Europea, della Federazione Internazionale di Astronautica e di Fast (federazione associazioni scientifiche e tecniche) di Milano.

In programma gli interventi di Agenzia Spaziale Europea, Agenzia Spaziale Italiana, Agenzia Spaziale tedesca (DLR), Thales Alenia Space, MIT di Boston, Aeronautica Militare Italiana, Università di Chieti e Politecnico di Torini, e di una serie di società attive nel settore spaziale quali le italiane Argotec, Kayser Italia, Trans-Tech, la statunitense 4th PLANET LOGISTICS, la londinese Xtend Design, la francese SpaceMedex, l’olandese SEMiLLA IPSTAR/MELiSSA. La sessione pomeridiana di venerdì 12 sarà dedicata ai programmi di studio e ricerca condotti da team universitari italiani e alla consegna dei “Mars to Earth Awards”.

Parte ancora una volta dalla Lombardia la sfida verso il futuro dell’esplorazione spaziale, che si accompagna a nuovi brevetti e soluzioni multidisciplinari traducibili in prodotti innovativi destinati a trovare pratica utilizzazione nella quotidianità. Protagonisti di questo futuro fatto di innovazione tecnologica sono le imprese, anche di piccole dimensioni, in grado o che vogliano ritagliarsi un ruolo nel comparto spaziale, dove per ogni euro investito ne rende fino a cinque. Tra le testimonianze della due giorni ci sarà quella della MegSat, divisione spaziale del gruppo Meggiorin di Brescia, che proprio vent’anni fa, il 28 aprile 1999, mandava in orbita il primo satellite privato.

da Sorrentino | Apr 10, 2019 | Astronomia, Primo Piano

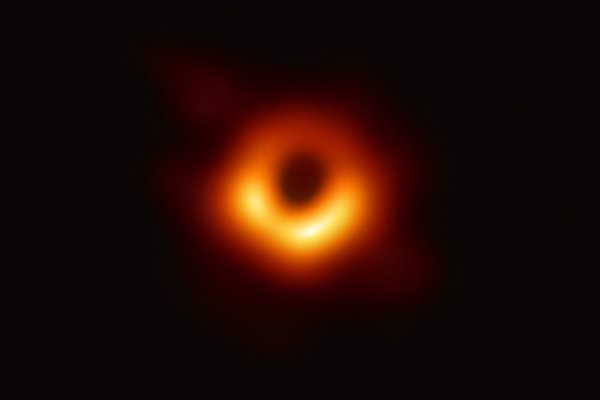

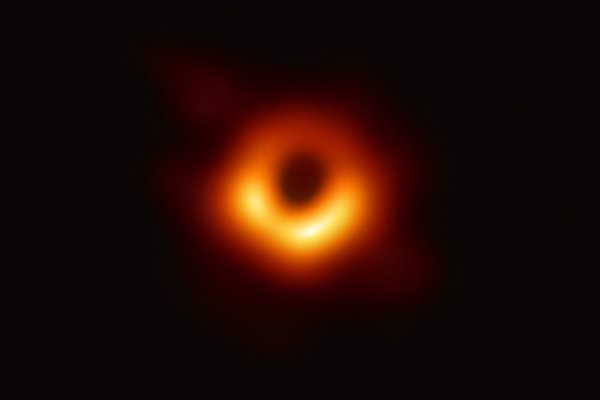

La foto del secolo è stata svelata dall’Event Horizon Telescope, gruppo di otto radiotelescopi da terra che opera su scala planetaria, nato grazie ad una collaborazione internazionale e progettato con lo scopo di catturare le immagini di un buco nero. Si tratta della rivoluzionaria osservazione di un gigantesco buco nero nel cuore della galassia Messier 87, a cui hanno contribuito due ricercatrici dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Elisabetta Liuzzo e Kazi Rygl, come parte del progetto BlackHoleCam che vede responsabile scientifico un altro italiano, Ciriaco Goddi. Il successo del progetto, che ha permesso di svelare la prima prova visiva diretta mai ottenuta di un buco nero supermassiccio e della sua ombra, è stato annunciato in contemporanea in tutto il mondo e viene presentato in una serie di sei articoli pubblicati in un numero speciale di The Astrophysical Journal Letters. Un’impresa scientifica senza precedenti compiuta da un team di oltre 200 ricercatori. L’immagine rivela il buco nero al centro di Messier 87, un’enorme galassia situata nel vicino ammasso della Vergine. Questo buco nero dista da noi 55 milioni di anni luce e ha una massa pari a 6,5 miliardi e mezzo di volte quella del Sole.

L’EHT collega gli otto radiotelescopi dislocati in diverse parti del pianeta dando vita a un telescopio virtuale di dimensioni pari a quelle della Terra, uno strumento con una sensibilità e una risoluzione senza precedenti. L’EHT offre agli scienziati un nuovo modo di studiare gli oggetti più estremi dell’universo previsti dalla teoria della relatività generale di Einstein, proprio nell’anno del centenario dell’esperimento storico che per primo ha confermato questa teoria.

I buchi neri sono oggetti estremamente compatti, nei quali una quantità incredibile di massa è compressa all’interno di una piccola regione. La presenza di questi oggetti influenza l’ambiente che li circonda in modo estremo, distorcendo lo spazio-tempo e surriscaldando qualsiasi materiale intorno. “Se immerso in una regione luminosa, come un disco di gas incandescente, ci aspettiamo che un buco nero crei una regione scura simile a un’ombra, un effetto previsto dalla teoria della relatività generale di Einstein che non abbiamo mai potuto osservare direttamente prima”, aggiunge il presidente dell’EHT Science Council Heino Falcke della Radboud University, nei Paesi Bassi. “Quest’ombra, causata dalla curvatura gravitazionale e dal fatto che la luce viene trattenuta dall’orizzonte degli eventi, rivela molto sulla natura di questi affascinanti oggetti e ci ha permesso di misurare l’enorme massa del buco nero di M87”.

Le osservazioni dell’EHT sono state possibili grazie alla tecnica nota come Very-Long-Baseline Interferometry (VLBI) che sincronizza le strutture dei telescopi in tutto il mondo e sfrutta la rotazione del nostro pianeta per andare a creare un enorme telescopio di dimensioni pari a quelle della Terra in grado di osservare ad una lunghezza d’onda di 1,3 mm. La tecnica VLBI permette all’EHT di raggiungere una risoluzione angolare di 20 micro secondi d’arco. Un livello di dettaglio tale da permetterci di leggere una pagina di giornale a New York comodamente da un caffè sul marciapiede di Parigi.

I telescopi che hanno contribuito a questo risultato sono stati ALMA, APEX, il telescopio IRAM da 30 metri, il telescopio James Clerk Maxwell, il telescopio Alfonso Serrano, il Submillimeter Array, il Submillimeter Telescope e il South Pole Telescope. L’enorme quantità di dati grezzi – misurabile in petabyte, ovvero milioni di gigabyte – ottenuta dai telescopi è stata poi ricombinata da supercomputer altamente specializzati ospitati dal Max Planck Institute for Radio Astronomy e dal MIT Haystack Observatory. Un risultato incredibile, che promette di essere un punto non di arrivo ma di partenza nella strada per la comprensione del nostro Universo.

da Sorrentino | Apr 9, 2019 | Politica Spaziale, Primo Piano

Giorgio Saccoccia, 56enne ingegnere aerospaziale, dal 2003 a tutt’oggi responsabile del settore propulsione spaziale dell’ESA-Estec in Olanda, è il nuovo presidente dell’Agenzia spaziale italiana. La sua nomina è stata comunicata al personale in un’audizione pubblica, nell’auditorium Luigi Broglio nella sede di Tor Vergata, dal commissario straordinario Piero Benvenuti, che ha retto le sorti dell’agenzia dopo essere subentrato a Roberto Battiston quando, nel novembre 2018, il ministro Marco Bussetti gli ha revocato l’incarico. Bellunese, laureatosi a Pisa e con un master in Business administration conseguito all’università di Leiden in Olanda, Giorgio Saccoccia era indicato da giorni come il più accreditato alla presidenza dell’ASI ed è stato scelto dal Comitato interministeriale per lo spazio, presieduto da Giancarlo Giorgetti. Lo stesso organismo ha provveduto a nominate tre dei quattro componenti il Consiglio di Amministrazione dell’ASI. Si tratta dell’ex astronauta Maurizio Cheli, espresso dal ministero per lo Sviluppo Economico, di Cristina Celletti, indicata dal ministero degli Affari Esteri; Luisa Riccardi, direttore ricerca e sviluppo tecnologico del segretariato generale della Difesa. Resta da nominare il quarto componente, che dovrà essere indicato dal ministero dell’Economia.

Giorgio Saccoccia, 56enne ingegnere aerospaziale, dal 2003 a tutt’oggi responsabile del settore propulsione spaziale dell’ESA-Estec in Olanda, è il nuovo presidente dell’Agenzia spaziale italiana. La sua nomina è stata comunicata al personale in un’audizione pubblica, nell’auditorium Luigi Broglio nella sede di Tor Vergata, dal commissario straordinario Piero Benvenuti, che ha retto le sorti dell’agenzia dopo essere subentrato a Roberto Battiston quando, nel novembre 2018, il ministro Marco Bussetti gli ha revocato l’incarico. Bellunese, laureatosi a Pisa e con un master in Business administration conseguito all’università di Leiden in Olanda, Giorgio Saccoccia era indicato da giorni come il più accreditato alla presidenza dell’ASI ed è stato scelto dal Comitato interministeriale per lo spazio, presieduto da Giancarlo Giorgetti. Lo stesso organismo ha provveduto a nominate tre dei quattro componenti il Consiglio di Amministrazione dell’ASI. Si tratta dell’ex astronauta Maurizio Cheli, espresso dal ministero per lo Sviluppo Economico, di Cristina Celletti, indicata dal ministero degli Affari Esteri; Luisa Riccardi, direttore ricerca e sviluppo tecnologico del segretariato generale della Difesa. Resta da nominare il quarto componente, che dovrà essere indicato dal ministero dell’Economia.

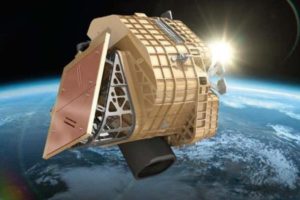

da Sorrentino | Mar 22, 2019 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Servizi Satellitari

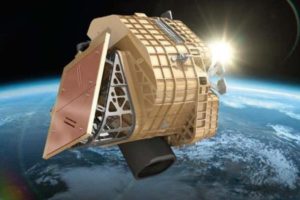

Il razzo Vega dell’Agenzia Spaziale Europea, progettato e costruito in Italia da Avio, ha messo in orbita il satellite Prisma, acronimo di “PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa”, che condurrà missione prototipale dell’Agenzia spaziale italiana sviluppata per testare tecnologie iperspettrali per l’osservazione della Terra. Il lancio è avvenuto alle 2:50 (ora italiana) della notte tra il 21 e il 22 marzo dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana Francese, sotto la responsabilità di Arianespace. Una missione che esalta le capacità dell’Italia in campo spaziale, combinando le tecnologie satellitari avanzate con l’affidabilità del lanciatore. Il satellite Prisma, frutto della collaborazione tra imprese italiane, guidate da Ohb Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti – terra, volo e lancio – e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica, sarà in grado di monitorare lo stato delle risorse naturali, la qualità dell’aria e i livelli di inquinamento su scala globale da un’orbita di 620 chilometri di quota. Fondamentale, a tale riguardo, la precisione e l’affidabilità di Vega, che a distanza di quatto mesi dall’ultimo lancio ha realizzato con successo la sua 14esima missione, 12 delle quali servite ad avviare missioni dedicate all’osservazione della Terra. Prisma è un satellite innovativo, dotato di una strumentazione elettro-ottica, in grado di lavorare in numerose bande disposte dal visibile al vicino infrarosso, fino all’infrarosso ad onde corte, che permetterà di studiare il nostro pianeta in profondità, riuscendo ad acquisire dati sulla composizione chimica delle aree osservate. A differenza dei sensori ottici passivi satellitari attualmente operativi, che registrano la radiazione solare riflessa dal nostro pianeta in un numero limitato di bande spettrali – solitamente al massimo una decina -, la strumentazione a bordo del satellite è in grado di acquisire 239 bande spettrali, più il canale pancromatico. Di conseguenza, le misurazioni permetteranno agli scienziati di perfezionare le conoscenze riguardanti le risorse naturali e i principali processi ambientali in atto, come i fenomeni legati al cambiamento climatico. Il centro di controllo della missione è stato realizzato da Telespazio mentre l’acquisizione e l’elaborazione dei dati avverrà al Centro Spaziale dell’Agenzia Spaziale Italiana a Matera. Piena conferma anche per il lanciatore Vega, progettato, sviluppato e realizzato da Avio nello stabilimento laziale di Colleferro, in grado di collocare in orbita satelliti di massa fino a 1.500 kg, che dalla sua entrata in servizio nel 2012 ha compiuto 14 lanci, tutti coronati da successo. Nel corso del 2019 è previsto l’arrivo della versione più performante denominata Vega C e, dal 2024 dal Vega E (Evolution), il cui nuovo motore a ossigeno liquido e metano dello stadio superiore, M10, è stato testato con successo nel mese di novembre 2018.

da Sorrentino | Mar 12, 2019 | Lanci, Primo Piano, Servizi Satellitari

L’Agenzia Spaziale Italiana ha comunicato che il lancio del razzo VEGA per la messa in orbita del Satellite PRISMA, previsto per il 14 marzo, è stato rinviato di alcuni giorni in attesa del completamento di tutte le procedure di controllo che coinvolgono il team in Guyana (ESA, Cnes, Arianespace e Avio). La decisione nasce nell’interesse della sicurezza e dell’affidabilità del lancio. La nuova data di “partenza” di Vega dal Centro Spaziale di Kourou, nella Guyana francese, è fissata per giovedì 21 marzo, alle 22:50 ora locale, quando in Italia saranno le 1:50 notturne di venerdì 22 marzo. Il satellite italiano PRISMA si trova nella ogiva del razzo vettore VEGA, progettato e costruito in Italia da Avio di Colleferro (RM), che lo posizionerà nella sua orbita operativa prevista. Prisma studierà la Terra dalla quota di 620 km utilizzando un sensore ottico iperspettrale, che può aprire nuovi scenari per il controllo dei processi ambientali del nostro pianeta. Il satellite è stato realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica e lo ha costruito costruito negli stabilimenti fiorentini di Campi Bisenzio. Il centro di controllo della missione è stato realizzato da Telespazio mentre l’acquisizione e l’elaborazione dei dati avverrà dal Centro Spaziale di Matera.

L’Agenzia Spaziale Italiana ha comunicato che il lancio del razzo VEGA per la messa in orbita del Satellite PRISMA, previsto per il 14 marzo, è stato rinviato di alcuni giorni in attesa del completamento di tutte le procedure di controllo che coinvolgono il team in Guyana (ESA, Cnes, Arianespace e Avio). La decisione nasce nell’interesse della sicurezza e dell’affidabilità del lancio. La nuova data di “partenza” di Vega dal Centro Spaziale di Kourou, nella Guyana francese, è fissata per giovedì 21 marzo, alle 22:50 ora locale, quando in Italia saranno le 1:50 notturne di venerdì 22 marzo. Il satellite italiano PRISMA si trova nella ogiva del razzo vettore VEGA, progettato e costruito in Italia da Avio di Colleferro (RM), che lo posizionerà nella sua orbita operativa prevista. Prisma studierà la Terra dalla quota di 620 km utilizzando un sensore ottico iperspettrale, che può aprire nuovi scenari per il controllo dei processi ambientali del nostro pianeta. Il satellite è stato realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica e lo ha costruito costruito negli stabilimenti fiorentini di Campi Bisenzio. Il centro di controllo della missione è stato realizzato da Telespazio mentre l’acquisizione e l’elaborazione dei dati avverrà dal Centro Spaziale di Matera.

da Sorrentino | Mar 12, 2019 | Astronomia, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

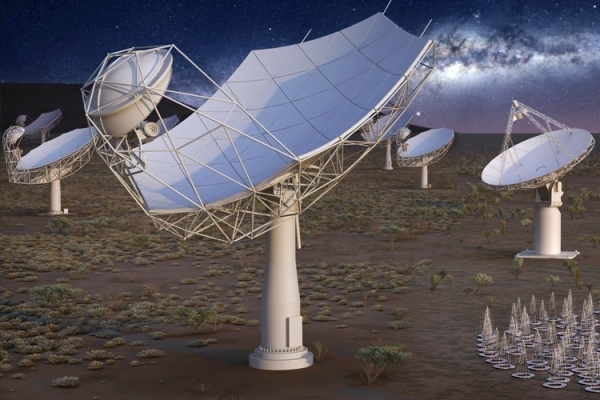

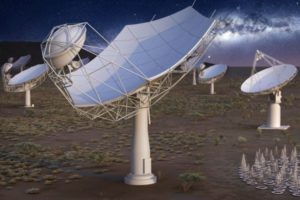

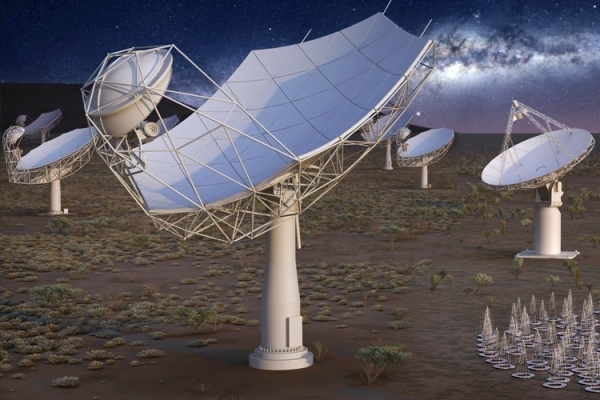

Il Salone dei Ministri del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha ospitato la cerimonia di firma del Trattato internazionale che istituisce lo SKA Observatory (SKAO), l’organizzazione intergovernativa (IGO) per la supervisione della costruzione del più grande radiotelescopio del mondo. SKAO si appresta così a diventare la seconda organizzazione intergovernativa dedicata all’astronomia nel mondo, dopo l’European Southern Observatory (ESO). I negoziati sono stati guidati dall’Italia, una delle prime Nazioni ad aver preso parte al progetto per la costruzione dello Square Kilometre Array. La Convenzione è stata condivisa dal Ministro Marco Bussetti, in rappresentanza dell’Italia, insieme a rappresentanti di alto livello degli altri sei Paesi membri del progetto: Australia, Cina, Paesi Bassi, Portogallo, Sudafrica e Regno Unito. All’evento erano presenti anche rappresentanti di India, Svezia e Nuova Zelanda, Paesi che hanno partecipato attivamente a tutte le fasi negoziali, oltre che di Canada, Francia, Corea del Sud, Malta, Spagna, Stati Uniti e Svizzera, nazioni interessate al progetto e impegnate a tracciare il percorso per una futura partecipazione allo SKA Observatory. La firma giunge al termine di circa quattro anni di negoziati e accordi e dà il via al processo legislativo nei Paesi firmatari per l’entrata in vigore dello SKA Observatory. Il Trattato – ha sottolineato il ministro Bussetti – rappresenta un momento destinato a segnare la nostra storia presente e futura, la storia della Scienza e della conoscenza dell’Universo. Un momento storico anche per l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), il cui presidente Nichi D’Amico ha ricordato che l’ente è uno dei pochi al mondo che possiede, al proprio interno, le risorse intellettuali e strumentali per osservare l’Universo a tutte le lunghezze d’onda, da terra e dallo spazio, coprendo l’intero spettro elettromagnetico. La comunità scientifica italiana – ha concluso – avrà, grazie al progetto SKA, uno strumento formidabile per spingersi ancora più lontano nello studio del cosmo”. “Come il telescopio di Galileo a suo tempo, SKA rivoluzionerà la nostra comprensione del mondo che ci circonda” – ha aggiunto Philip Diamond, direttore generale della SKA Organisation

Il Salone dei Ministri del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha ospitato la cerimonia di firma del Trattato internazionale che istituisce lo SKA Observatory (SKAO), l’organizzazione intergovernativa (IGO) per la supervisione della costruzione del più grande radiotelescopio del mondo. SKAO si appresta così a diventare la seconda organizzazione intergovernativa dedicata all’astronomia nel mondo, dopo l’European Southern Observatory (ESO). I negoziati sono stati guidati dall’Italia, una delle prime Nazioni ad aver preso parte al progetto per la costruzione dello Square Kilometre Array. La Convenzione è stata condivisa dal Ministro Marco Bussetti, in rappresentanza dell’Italia, insieme a rappresentanti di alto livello degli altri sei Paesi membri del progetto: Australia, Cina, Paesi Bassi, Portogallo, Sudafrica e Regno Unito. All’evento erano presenti anche rappresentanti di India, Svezia e Nuova Zelanda, Paesi che hanno partecipato attivamente a tutte le fasi negoziali, oltre che di Canada, Francia, Corea del Sud, Malta, Spagna, Stati Uniti e Svizzera, nazioni interessate al progetto e impegnate a tracciare il percorso per una futura partecipazione allo SKA Observatory. La firma giunge al termine di circa quattro anni di negoziati e accordi e dà il via al processo legislativo nei Paesi firmatari per l’entrata in vigore dello SKA Observatory. Il Trattato – ha sottolineato il ministro Bussetti – rappresenta un momento destinato a segnare la nostra storia presente e futura, la storia della Scienza e della conoscenza dell’Universo. Un momento storico anche per l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), il cui presidente Nichi D’Amico ha ricordato che l’ente è uno dei pochi al mondo che possiede, al proprio interno, le risorse intellettuali e strumentali per osservare l’Universo a tutte le lunghezze d’onda, da terra e dallo spazio, coprendo l’intero spettro elettromagnetico. La comunità scientifica italiana – ha concluso – avrà, grazie al progetto SKA, uno strumento formidabile per spingersi ancora più lontano nello studio del cosmo”. “Come il telescopio di Galileo a suo tempo, SKA rivoluzionerà la nostra comprensione del mondo che ci circonda” – ha aggiunto Philip Diamond, direttore generale della SKA Organisation

Che cos’è lo Square Kilometre Array

SKA sarà il più grande network di radiotelescopi del mondo, costituito da due reti di antenne e infrastrutture distribuite su tre continenti e in entrambi gli emisferi. Le due reti, composte da centinaia di antenne a parabola a media frequenza e da migliaia di antenne a bassa frequenza, saranno distribuite su una superficie di centinaia di chilometri in Australia e Sudafrica, mentre il quartier generale si trova già nel Regno Unito. Le antenne di SKA saranno fondamentali per la fisica del XXI secolo e si uniranno a progetti come il James Webb Space Telescope della NASA, il Large Hadron Collider del CERN, il rilevatore di onde gravitazionali LIGO e il reattore a fusione ITER. Il grande radiotelescopio SKA aiuterà gli scienziati a colmare lacune fondamentali nella nostra comprensione dell’Universo, consentendo agli astronomi dei Paesi partecipanti al progetto di studiare le onde gravitazionali e testare la teoria della relatività di Einstein in ambienti estremi, indagare sulla natura dei misteriosi lampi radio veloci, conosciuti anche come Fast Radio Burst (FRB), mappare centinaia di milioni di galassie e cercare segni di vita extraterrestre. Per fare tutto questo saranno necessari due dei super computer più veloci del mondo, in grado di elaborare una enorme quantità di dati provenienti dai telescopi: circa 600 petabyte che dovrebbero essere archiviati e distribuiti alla comunità scientifica mondiale ogni anno. Praticamente l’equivalente dei dati provenienti da oltre mezzo milione di computer portatili. Dalla fine del 2020, circa 700 milioni di euro di contratti per la costruzione di SKA verranno affidati ad aziende e industrie nei diversi Paesi membri del progetto, offrendo un importante ritorno economico sull’investimento iniziale e la formazione di un indotto costituito da spin-off industriali nei settori dell’astronomia e della ricerca scientifica e non solo. Oltre mille ingegneri e scienziati in venti Paesi sono stati coinvolti nella progettazione di SKA negli ultimi cinque anni, con nuovi programmi di ricerca, iniziative educative e collaborazioni per formare la prossima generazione di ricercatori.

Giorgio Saccoccia, 56enne ingegnere aerospaziale, dal 2003 a tutt’oggi responsabile del settore propulsione spaziale dell’ESA-Estec in Olanda, è il nuovo presidente dell’Agenzia spaziale italiana. La sua nomina è stata comunicata al personale in un’audizione pubblica, nell’auditorium Luigi Broglio nella sede di Tor Vergata, dal commissario straordinario Piero Benvenuti, che ha retto le sorti dell’agenzia dopo essere subentrato a Roberto Battiston quando, nel novembre 2018, il ministro Marco Bussetti gli ha revocato l’incarico. Bellunese, laureatosi a Pisa e con un master in Business administration conseguito all’università di Leiden in Olanda, Giorgio Saccoccia era indicato da giorni come il più accreditato alla presidenza dell’ASI ed è stato scelto dal Comitato interministeriale per lo spazio, presieduto da Giancarlo Giorgetti. Lo stesso organismo ha provveduto a nominate tre dei quattro componenti il Consiglio di Amministrazione dell’ASI. Si tratta dell’ex astronauta Maurizio Cheli, espresso dal ministero per lo Sviluppo Economico, di Cristina Celletti, indicata dal ministero degli Affari Esteri; Luisa Riccardi, direttore ricerca e sviluppo tecnologico del segretariato generale della Difesa. Resta da nominare il quarto componente, che dovrà essere indicato dal ministero dell’Economia.

Giorgio Saccoccia, 56enne ingegnere aerospaziale, dal 2003 a tutt’oggi responsabile del settore propulsione spaziale dell’ESA-Estec in Olanda, è il nuovo presidente dell’Agenzia spaziale italiana. La sua nomina è stata comunicata al personale in un’audizione pubblica, nell’auditorium Luigi Broglio nella sede di Tor Vergata, dal commissario straordinario Piero Benvenuti, che ha retto le sorti dell’agenzia dopo essere subentrato a Roberto Battiston quando, nel novembre 2018, il ministro Marco Bussetti gli ha revocato l’incarico. Bellunese, laureatosi a Pisa e con un master in Business administration conseguito all’università di Leiden in Olanda, Giorgio Saccoccia era indicato da giorni come il più accreditato alla presidenza dell’ASI ed è stato scelto dal Comitato interministeriale per lo spazio, presieduto da Giancarlo Giorgetti. Lo stesso organismo ha provveduto a nominate tre dei quattro componenti il Consiglio di Amministrazione dell’ASI. Si tratta dell’ex astronauta Maurizio Cheli, espresso dal ministero per lo Sviluppo Economico, di Cristina Celletti, indicata dal ministero degli Affari Esteri; Luisa Riccardi, direttore ricerca e sviluppo tecnologico del segretariato generale della Difesa. Resta da nominare il quarto componente, che dovrà essere indicato dal ministero dell’Economia.

L’Agenzia Spaziale Italiana ha comunicato che il lancio del razzo VEGA per la messa in orbita del Satellite PRISMA, previsto per il 14 marzo, è stato rinviato di alcuni giorni in attesa del completamento di tutte le procedure di controllo che coinvolgono il team in Guyana (ESA, Cnes, Arianespace e Avio). La decisione nasce nell’interesse della sicurezza e dell’affidabilità del lancio. La nuova data di “partenza” di Vega dal Centro Spaziale di Kourou, nella Guyana francese, è fissata per giovedì 21 marzo, alle 22:50 ora locale, quando in Italia saranno le 1:50 notturne di venerdì 22 marzo. Il satellite italiano PRISMA si trova nella ogiva del razzo vettore VEGA, progettato e costruito in Italia da Avio di Colleferro (RM), che lo posizionerà nella sua orbita operativa prevista. Prisma studierà la Terra dalla quota di 620 km utilizzando un sensore ottico iperspettrale, che può aprire nuovi scenari per il controllo dei processi ambientali del nostro pianeta. Il satellite è stato realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica e lo ha costruito costruito negli stabilimenti fiorentini di Campi Bisenzio. Il centro di controllo della missione è stato realizzato da Telespazio mentre l’acquisizione e l’elaborazione dei dati avverrà dal Centro Spaziale di Matera.

L’Agenzia Spaziale Italiana ha comunicato che il lancio del razzo VEGA per la messa in orbita del Satellite PRISMA, previsto per il 14 marzo, è stato rinviato di alcuni giorni in attesa del completamento di tutte le procedure di controllo che coinvolgono il team in Guyana (ESA, Cnes, Arianespace e Avio). La decisione nasce nell’interesse della sicurezza e dell’affidabilità del lancio. La nuova data di “partenza” di Vega dal Centro Spaziale di Kourou, nella Guyana francese, è fissata per giovedì 21 marzo, alle 22:50 ora locale, quando in Italia saranno le 1:50 notturne di venerdì 22 marzo. Il satellite italiano PRISMA si trova nella ogiva del razzo vettore VEGA, progettato e costruito in Italia da Avio di Colleferro (RM), che lo posizionerà nella sua orbita operativa prevista. Prisma studierà la Terra dalla quota di 620 km utilizzando un sensore ottico iperspettrale, che può aprire nuovi scenari per il controllo dei processi ambientali del nostro pianeta. Il satellite è stato realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica e lo ha costruito costruito negli stabilimenti fiorentini di Campi Bisenzio. Il centro di controllo della missione è stato realizzato da Telespazio mentre l’acquisizione e l’elaborazione dei dati avverrà dal Centro Spaziale di Matera.

Il Salone dei Ministri del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha ospitato la cerimonia di firma del Trattato internazionale che istituisce lo SKA Observatory (SKAO), l’organizzazione intergovernativa (IGO) per la supervisione della costruzione del più grande radiotelescopio del mondo. SKAO si appresta così a diventare la seconda organizzazione intergovernativa dedicata all’astronomia nel mondo, dopo l’European Southern Observatory (ESO). I negoziati sono stati guidati dall’Italia, una delle prime Nazioni ad aver preso parte al progetto per la costruzione dello Square Kilometre Array. La Convenzione è stata condivisa dal Ministro Marco Bussetti, in rappresentanza dell’Italia, insieme a rappresentanti di alto livello degli altri sei Paesi membri del progetto: Australia, Cina, Paesi Bassi, Portogallo, Sudafrica e Regno Unito. All’evento erano presenti anche rappresentanti di India, Svezia e Nuova Zelanda, Paesi che hanno partecipato attivamente a tutte le fasi negoziali, oltre che di Canada, Francia, Corea del Sud, Malta, Spagna, Stati Uniti e Svizzera, nazioni interessate al progetto e impegnate a tracciare il percorso per una futura partecipazione allo SKA Observatory. La firma giunge al termine di circa quattro anni di negoziati e accordi e dà il via al processo legislativo nei Paesi firmatari per l’entrata in vigore dello SKA Observatory. Il Trattato – ha sottolineato il ministro Bussetti – rappresenta un momento destinato a segnare la nostra storia presente e futura, la storia della Scienza e della conoscenza dell’Universo. Un momento storico anche per l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), il cui presidente Nichi D’Amico ha ricordato che l’ente è uno dei pochi al mondo che possiede, al proprio interno, le risorse intellettuali e strumentali per osservare l’Universo a tutte le lunghezze d’onda, da terra e dallo spazio, coprendo l’intero spettro elettromagnetico. La comunità scientifica italiana – ha concluso – avrà, grazie al progetto SKA, uno strumento formidabile per spingersi ancora più lontano nello studio del cosmo”. “Come il telescopio di Galileo a suo tempo, SKA rivoluzionerà la nostra comprensione del mondo che ci circonda” – ha aggiunto Philip Diamond, direttore generale della SKA Organisation

Il Salone dei Ministri del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha ospitato la cerimonia di firma del Trattato internazionale che istituisce lo SKA Observatory (SKAO), l’organizzazione intergovernativa (IGO) per la supervisione della costruzione del più grande radiotelescopio del mondo. SKAO si appresta così a diventare la seconda organizzazione intergovernativa dedicata all’astronomia nel mondo, dopo l’European Southern Observatory (ESO). I negoziati sono stati guidati dall’Italia, una delle prime Nazioni ad aver preso parte al progetto per la costruzione dello Square Kilometre Array. La Convenzione è stata condivisa dal Ministro Marco Bussetti, in rappresentanza dell’Italia, insieme a rappresentanti di alto livello degli altri sei Paesi membri del progetto: Australia, Cina, Paesi Bassi, Portogallo, Sudafrica e Regno Unito. All’evento erano presenti anche rappresentanti di India, Svezia e Nuova Zelanda, Paesi che hanno partecipato attivamente a tutte le fasi negoziali, oltre che di Canada, Francia, Corea del Sud, Malta, Spagna, Stati Uniti e Svizzera, nazioni interessate al progetto e impegnate a tracciare il percorso per una futura partecipazione allo SKA Observatory. La firma giunge al termine di circa quattro anni di negoziati e accordi e dà il via al processo legislativo nei Paesi firmatari per l’entrata in vigore dello SKA Observatory. Il Trattato – ha sottolineato il ministro Bussetti – rappresenta un momento destinato a segnare la nostra storia presente e futura, la storia della Scienza e della conoscenza dell’Universo. Un momento storico anche per l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), il cui presidente Nichi D’Amico ha ricordato che l’ente è uno dei pochi al mondo che possiede, al proprio interno, le risorse intellettuali e strumentali per osservare l’Universo a tutte le lunghezze d’onda, da terra e dallo spazio, coprendo l’intero spettro elettromagnetico. La comunità scientifica italiana – ha concluso – avrà, grazie al progetto SKA, uno strumento formidabile per spingersi ancora più lontano nello studio del cosmo”. “Come il telescopio di Galileo a suo tempo, SKA rivoluzionerà la nostra comprensione del mondo che ci circonda” – ha aggiunto Philip Diamond, direttore generale della SKA Organisation