da Sorrentino | Lug 6, 2018 | Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

L’Agenzia Spaziale Italiana e Virgin Galactic hanno firmato una dichiarazione congiunta per estendere la loro partnership, andando a includere capacità e operatività di volo suborbitale dal futuro spazio-porto italiano di Grottaglie. Considerando la precedente intenzione dell’ASI di lanciare esperimenti e strumenti di ricerca ed uno specialista di missione italiano a bordo dello SpaceShipTwo da Spaceport America, il Presidente dell’ASI Roberto Battiston ed il CEO di Virgin Galactic George Whitesides hanno siglato un accordo che permetterà di applicare le conoscenze acquisite durante quel volo alle future opportunità di volo suborbitale in Italia. Tra le altre opportunità che si vogliono perseguire, l’uso della microgravità suborbitale per attività di education, la formazione e l’addestramento degli astronauti, la biologia e la ricerca biotecnologica nonché la scienza e lo sviluppo dei materiali anche in vista di future missioni di lunga durata in microgravità.

L’Agenzia Spaziale Italiana e Virgin Galactic hanno firmato una dichiarazione congiunta per estendere la loro partnership, andando a includere capacità e operatività di volo suborbitale dal futuro spazio-porto italiano di Grottaglie. Considerando la precedente intenzione dell’ASI di lanciare esperimenti e strumenti di ricerca ed uno specialista di missione italiano a bordo dello SpaceShipTwo da Spaceport America, il Presidente dell’ASI Roberto Battiston ed il CEO di Virgin Galactic George Whitesides hanno siglato un accordo che permetterà di applicare le conoscenze acquisite durante quel volo alle future opportunità di volo suborbitale in Italia. Tra le altre opportunità che si vogliono perseguire, l’uso della microgravità suborbitale per attività di education, la formazione e l’addestramento degli astronauti, la biologia e la ricerca biotecnologica nonché la scienza e lo sviluppo dei materiali anche in vista di future missioni di lunga durata in microgravità.

“Penso che i voli suborbitali siano un elemento importante nel futuro utilizzo dello spazio”, ha affermato Roberto Battiston. “La nostra partecipazione a questa entusiasmante operazione è il chiaro segnale che l’Italia è in prima linea nella new space economy che sta cambiando il nostro futuro e rende lo spazio accessibile a più investitori. Non a caso, proprio due giorni fa, in occasione del trentesimo anniversario dell’ASI, abbiamo annunciato il lancio del primo fondo italiano per gli investimenti nello spazio. Il turismo spaziale, la manifattura spaziale, i servizi in orbita sono temi chiave del segmento spaziale della new space economy“. “Questo nuovo memorandum of understanding è un passo promettente nel nostro continuo dialogo con il Governo italiano, con l’industria e gli stakeholders del settore – ha detto George Whitesides – La nostra missione è di aprire l’accesso allo spazio per i clienti commerciali, sia per scopi scientifici che di volo spaziale umano. L’interesse dell’ASI per i voli spaziali commerciali a fini scientifici è un esempio di come i partenariati pubblico-privato possano soddisfare le crescenti esigenze delle agenzie globali per un maggiore accesso spaziale alla scienza. Guardiamo con fiducia ad una collaborazione continua, esplorando potenziali iniziative future per realizzare queste possibilità. ”

L’ASI e l’industria italiana vantano una grande esperienza nella ricerca suborbitale e nella ricerca in microgravità orbitale. L’ASI, insieme agli Enti e alle Autorità nazionali competenti e Virgin Galactic desiderano quindi collaborare per sfruttare appieno le opportunità di ricerca e sviluppo aerospaziale offerte dai voli della navicella spaziale di Virgin Galactic che partirà dal futuro spazioporto italiano di Grottaglie. La dichiarazione congiunta segue la lettera d’intenti in base alla quale l’Agenzia Spaziale Italiana e Virgin Galactic hanno avviato negoziati per condurre un volo suborbitale non prima di settembre 2019. Anche se il primo volo in collaborazione fra ASI e Virgin Galactic è previsto venga lanciato dallo Spaceport America in New Mexico, l’apertura del nuovo spazio-porto italiano in Puglia, nel sud Italia, offre a Virgin Galactic e all’ASI la capacità di condurre tali operazioni dall’aeroporto di Taranto-Grottaglie. Lo scorso maggio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ENAC (Autorità nazionale per l’aviazione civile) hanno designato Grottaglie come primo spazio-porto italiano ed ALTEC (società di proprietà di ASI e Thales Alenia Space) e SITAEL hanno firmato un accordo con Virgin Galactic per fondare un’azienda italiana che produrrà navicelle spaziali nel sud Italia. La nuova infrastruttura spaziale potrebbe anche rappresentare la via d’accesso allo spazio per altri tipi di attività, al di là del turismo, come ad esempio il lancio di piccoli satelliti, formazione degli astronauti, scienza in microgravità o test di nuove tecnologie.

da Sorrentino | Lug 6, 2018 | Astronomia, Geologia, Primo Piano, Ricerca

Un team di ricerca italiano del quale fa parte anche l’Istituto per l’ambiente marino costiero del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iamc) di Messina, oltre alle Università dell’Insubria, di Perugia, di Bolzano, di Trieste, di Venezia e della Tuscia, ha studiato in Antartide le brine, liquidi molto salati, in cui prosperano microorganismi che si sono adattati a vivere in crio-ecosistemi (sistemi estremi caratterizzati da basse temperature). Lo studio è stato condotto in un lago perennemente ghiacciato di Tarn Flat, nella Terra Vittoria, dove sono stati rinvenute due distinte comunità di funghi in due strati di brine, separati da un sottile strato di ghiaccio di 12 cm. I risultati ottenuti sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Reports. “Quanto evidenziato rende possibile ipotizzare una prospettiva di vita anche in ambienti analoghi, quali le Lune ghiacciate del sistema solare o Marte. L’ipotesi che possa esistere una qualche forma di vita in ambienti extraterrestri è legata al fatto che vi è stata rilevata la possibile presenza di brine, come in Antartide”, spiega Maurizio Azzaro del Cnr-Iamc, coautore dello studio. “I crio-ecosistemi sono studiati per comprendere come queste realtà funzionino sulla Terra e quali potrebbero essere le fonti di energia in grado di consentire la vita in analoghe condizioni estreme. Ancora non sappiamo se nelle brine di altri pianeti del sistema solare ci siano microbi ma per studiare la possibile abitabilità di tali sistemi extraterrestri, in futuro, si potrebbero impiantare microbi terrestri”. Per studiare in maniera più approfondita le brine di alcuni laghi perennemente ghiacciati, un gruppo di ricercatori quest’anno partirà per il Polo Sud, nell’ambito del Programma nazionale di ricerche in Antartide (Pnra), finanziato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e attuato dall’Enea per gli aspetti logistici e dal Cnr per la programmazione e il coordinamento scientifico. “La missione comincerà a novembre, durerà circa un mese e riguarderà i crio-ecosistemi (già studiati in due passate spedizioni scientifiche del Pnra, nel 2014 e nel 2017) che sappiamo ospitano brine in forma liquida. Inoltre, ci avvarremo del geo-radar per individuare altri laghi che possano racchiudere brine”, conclude Azzaro. “Bisognerà perforare i laghi ghiacciati con un carotatore, quindi le brine saranno prelevate sterilmente per essere trattate e analizzate nei laboratori della stazione scientifica italiana Mario Zucchelli. Cercheremo quindi di isolare e caratterizzare in laboratorio i ceppi microbici presenti, ricorrendo sia a metodi colturali sia a estrazione del Dna della componente procariotica (batteri e archeobatteri) ed eucariotica. L’obiettivo di questi studi è aumentare le conoscenze sulla vita microbica in ambienti estremi e capire come possa essere sostenuta nei crio-ambienti terrestri, per acquisire elementi utili a ipotizzare sistemi analoghi in altri mondi ghiacciati dell’Universo”.

Un team di ricerca italiano del quale fa parte anche l’Istituto per l’ambiente marino costiero del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iamc) di Messina, oltre alle Università dell’Insubria, di Perugia, di Bolzano, di Trieste, di Venezia e della Tuscia, ha studiato in Antartide le brine, liquidi molto salati, in cui prosperano microorganismi che si sono adattati a vivere in crio-ecosistemi (sistemi estremi caratterizzati da basse temperature). Lo studio è stato condotto in un lago perennemente ghiacciato di Tarn Flat, nella Terra Vittoria, dove sono stati rinvenute due distinte comunità di funghi in due strati di brine, separati da un sottile strato di ghiaccio di 12 cm. I risultati ottenuti sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Reports. “Quanto evidenziato rende possibile ipotizzare una prospettiva di vita anche in ambienti analoghi, quali le Lune ghiacciate del sistema solare o Marte. L’ipotesi che possa esistere una qualche forma di vita in ambienti extraterrestri è legata al fatto che vi è stata rilevata la possibile presenza di brine, come in Antartide”, spiega Maurizio Azzaro del Cnr-Iamc, coautore dello studio. “I crio-ecosistemi sono studiati per comprendere come queste realtà funzionino sulla Terra e quali potrebbero essere le fonti di energia in grado di consentire la vita in analoghe condizioni estreme. Ancora non sappiamo se nelle brine di altri pianeti del sistema solare ci siano microbi ma per studiare la possibile abitabilità di tali sistemi extraterrestri, in futuro, si potrebbero impiantare microbi terrestri”. Per studiare in maniera più approfondita le brine di alcuni laghi perennemente ghiacciati, un gruppo di ricercatori quest’anno partirà per il Polo Sud, nell’ambito del Programma nazionale di ricerche in Antartide (Pnra), finanziato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e attuato dall’Enea per gli aspetti logistici e dal Cnr per la programmazione e il coordinamento scientifico. “La missione comincerà a novembre, durerà circa un mese e riguarderà i crio-ecosistemi (già studiati in due passate spedizioni scientifiche del Pnra, nel 2014 e nel 2017) che sappiamo ospitano brine in forma liquida. Inoltre, ci avvarremo del geo-radar per individuare altri laghi che possano racchiudere brine”, conclude Azzaro. “Bisognerà perforare i laghi ghiacciati con un carotatore, quindi le brine saranno prelevate sterilmente per essere trattate e analizzate nei laboratori della stazione scientifica italiana Mario Zucchelli. Cercheremo quindi di isolare e caratterizzare in laboratorio i ceppi microbici presenti, ricorrendo sia a metodi colturali sia a estrazione del Dna della componente procariotica (batteri e archeobatteri) ed eucariotica. L’obiettivo di questi studi è aumentare le conoscenze sulla vita microbica in ambienti estremi e capire come possa essere sostenuta nei crio-ambienti terrestri, per acquisire elementi utili a ipotizzare sistemi analoghi in altri mondi ghiacciati dell’Universo”.

da Sorrentino | Lug 4, 2018 | Eventi, Politica Spaziale, Primo Piano

La strada italiana istituzionale per le stelle si apriva ufficialmente il 30 maggio del 1988 con la creazione dell’Agenzia Spaziale Italiana. Attraverso un decreto legislativo il governo trasformava quello che allora era il Piano Spaziale Nazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche in Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che aveva il compito di accentrare tutte le attività italiane che riguardavano l’accesso allo spazio. Sono trascorsi tre decenni da quel giorno durante i quali sono stati progettati, sviluppati ed eseguiti diversi programmi spaziali, in collaborazione con le maggiori agenzie di tutto il mondo, diventando oggi il punto di riferimento di una grande comunità scientifica, tecnologica e industriale. Possiamo tranquillamente affermare che l’Agenzia Spaziale Italiana è stata uno dei principali protagonisti nel tracciare la strada che porta allo spazio e non solo a livello nazionale. Oggi lo spazio ha molto mutato la sua natura, da settore di competizione politica a comparto economico e tecnologico capace di spingere la crescita e il progresso in diversi settori di ciascun Paese.

La strada italiana istituzionale per le stelle si apriva ufficialmente il 30 maggio del 1988 con la creazione dell’Agenzia Spaziale Italiana. Attraverso un decreto legislativo il governo trasformava quello che allora era il Piano Spaziale Nazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche in Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che aveva il compito di accentrare tutte le attività italiane che riguardavano l’accesso allo spazio. Sono trascorsi tre decenni da quel giorno durante i quali sono stati progettati, sviluppati ed eseguiti diversi programmi spaziali, in collaborazione con le maggiori agenzie di tutto il mondo, diventando oggi il punto di riferimento di una grande comunità scientifica, tecnologica e industriale. Possiamo tranquillamente affermare che l’Agenzia Spaziale Italiana è stata uno dei principali protagonisti nel tracciare la strada che porta allo spazio e non solo a livello nazionale. Oggi lo spazio ha molto mutato la sua natura, da settore di competizione politica a comparto economico e tecnologico capace di spingere la crescita e il progresso in diversi settori di ciascun Paese.

L’Agenzia Spaziale Italiana ha saputo negli anni rafforzare il ruolo di eccellenza dell’Italia in questo settore e grazie alla sensibilità delle istituzioni ha visto aumentare, soprattutto negli ultimi anni, il proprio budget attualmente di circa 900 milioni di euro. Accanto allo sforzo delle parti politiche, c’è sempre stata l’industria, in grado di competere sia sui costi che sulla qualità dei prodotti e dei servizi. Le aziende italiane, sui programmi della Commissione Europea vantano infatti un ritorno dei propri investimenti superiore del 4%. Un dato che può apparire limitato ma che così non è in un mondo dove il pareggio tra investimenti e ritorni è già un successo.

La storia dello spazio italiano inizia nei primi anni ’60 quando grazie alla caparbietà e diplomazia di Luigi Broglio il nostro Paese è riuscito a mettere in orbita il suo primo satellite chiamato San Marco. Siamo stati, all’inizio della corsa allo spazio ad avere una propria base di lancio, seppure lontana migliaia di chilometri dai nostri confini. Già da allora la storia dello spazio italiano è stata costellata da prestigiose collaborazioni con il raggiungimento di posizioni di rilievo in un contesto internazionale dove gli investimenti delle grandi potenze potevano fare la differenza. Nel 1977 con il lancio di un satellite per telecomunicazioni sperimentali, SIRIO, l’Italia diventa un’apripista per molti paesi in questo settore. Un trentennio dopo, con l’ASI e il ministero della Difesa, si mette a segno un nuovo grande successo internazionale, il lancio del primo satellite della costellazione COSMO-SkyMed.

I numeri dei trenta anni dell’ASI sono legati alla realizzazione di satelliti innovativi, scientifici e commerciali, alla costruzione dei moduli per la Stazione Spaziale Internazionale, si lancia la sonda Cassini-Huygens, che raggiunge Saturno e sbarca con Huygens su una delle lune del pianeta degli anelli, Titano. La tecnologia italiana permette di studiare Marte contribuendo a tante sonde, a sbarcare su di una cometa con la sonda Rosetta. L’elenco è molto lungo ma come non ricordare Tethered, il satellite al guinzaglio, i sette astronauti italiani, gli accordi con la NASA e le altre grandi agenzie spaziali di tutto il mondo, del satellite Agile e delle sue rivelazioni cosmiche, fino alla Missione ESA ExoMars 2016, Il programma su Marte con il mancato atterraggio della stazione meteorologica Schiaparelli ma con il pieno successo della sonda TGO che sta orbitando intorno al Pianeta Rosso in attesa della seconda parte della missione e del suo rover atteso all’ammartaggio per il 2020. Tutto questo è stato possibile anche grazie a un tessuto produttivo di grandi aziende e numerose PMI che collaborano, anche grazie all’ASI, con il mondo scientifico e della ricerca di elevato valore, apprezzate a livello mondiale.

Un passaggio rilevante è stato lo sviluppo della tecnologia SAR (per l’osservazione radar della Terra) con la quale ha avuto inizio la prima costellazione satellitare di osservazione della Terra: Cosmo-SkyMed. L’Italia mette su un’unica macchina un sistema duale (civile/militare) con radar in grado di guardare 24 ore su 24, con qualsiasi condizione meteorologica o di visibilità. Un sistema satellitare che oggi attende a breve la sua seconda generazione per poter dare continuità alle attività di monitoraggio del pianeta che il programma è stato in grado di realizzare in questo decennio.

L’impulso alle attività spaziali hanno portato in questi anni ad avere un settore con una filiera industriale completa, che si è perfezionata con il lanciatore VEGA, realizzato dall’azienda italiana Avio, uno dei pilastri della strategia di accesso allo spazio europea. Dal 2012 non ha fallito un lancio e, prima azienda nel settore al mondo ad averlo fatto, la società si è quotata in borsa, a dimostrazione di una grande volontà di procacciarsi il mercato sulla base delle proprie capacità e non solo perché strategico per il sistema paese.

L’ASI ha gettato e sta gettando le basi per future o già pianificate collaborazioni con la NASA ma anche con altre agenzie di paesi come la Russia, la Cina, l’Argentina, o Israele per la realizzazione di strumenti da istallare a bordo di sonde in viaggio verso lo spazio profondo. Queste missioni avranno da Terra un supporto anche italiano con la Sardinia Deep Space Antenna (SDSA) istallata sul Sardinia Radio Telescope dell’INAF che, dotato della strumentazione necessaria dall’ASI, permetterà non solo di ricevere ma di inviare segnali alle sonde in esplorazione nello spazio profondo. SDSA è così entrata nella rete del Deep Space Network della NASA, grazie ad un accordo firmato recentemente a Cagliari in Sardegna. Nel futuro più immediato c’è il lancio di una sonda con destinazione Mercurio: Bepi Colombo. La missione prenderà il via, il prossimo autunno, dallo spazioporto dell’ESA della Guyana Francese.

Non di solo Italia si parla per le celebrazioni della nascita dell’ASI ma anche e soprattutto di Europa. A livello continentale siamo stati tra i fondatori di due enti spaziali nei primi anni ‘60 ESRO e ELDO che poi fondendosi nel 1975 hanno dato vita a quella che oggi è l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), di cui attualmente l’ASI e il terzo paese contributore. Un contributo sostanziale finanziario fatto in particolare anche di programmi spaziali considerevoli come quello di ExoMars.

da Sorrentino | Lug 3, 2018 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

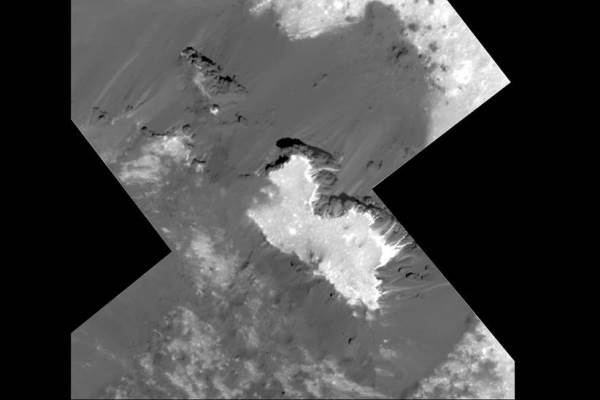

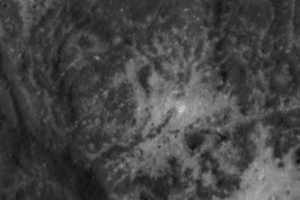

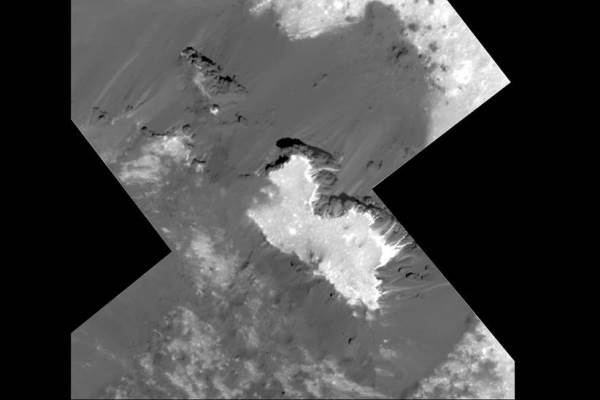

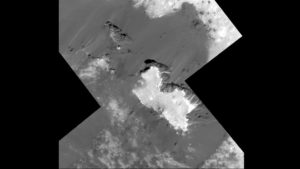

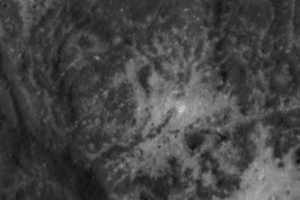

Lo scorso 6 giugno, la sonda della Nasa Dawn ha raggiunto la sua orbita finale attorno al pianeta nano Cerere scattando migliaia di splendide immagini e raccogliendo altri preziosi dati. Dawn si è fermata è 35 chilometri di distanza dalla superficie segnando un record personale: è l’orbita più bassa dell’intera missione. I ricercatori hanno di nuovo posto l’attenzione sulla zona più brillante del pianeta nano Cerere, situata all’interno del cratere Occator, che presenta la più elevata concentrazione di carbonati mai registrata in ambienti al di fuori di quello terrestre. La natura di questi carbonati era stata scoperta dai dati raccolti con lo strumento VIR (Visual and Infrared Spectrometer), fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e realizzato da Leonardo sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Lo scorso 6 giugno, la sonda della Nasa Dawn ha raggiunto la sua orbita finale attorno al pianeta nano Cerere scattando migliaia di splendide immagini e raccogliendo altri preziosi dati. Dawn si è fermata è 35 chilometri di distanza dalla superficie segnando un record personale: è l’orbita più bassa dell’intera missione. I ricercatori hanno di nuovo posto l’attenzione sulla zona più brillante del pianeta nano Cerere, situata all’interno del cratere Occator, che presenta la più elevata concentrazione di carbonati mai registrata in ambienti al di fuori di quello terrestre. La natura di questi carbonati era stata scoperta dai dati raccolti con lo strumento VIR (Visual and Infrared Spectrometer), fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e realizzato da Leonardo sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

“Le zone brillanti all’interno di questo cratere sono ricche di carbonati e sali. Questi materiali si formano tipicamente in presenza di acqua liquida, in ambienti che, sulla terra, vengono definiti idrotermali. Le nuove osservazioni permetteranno di valutare in dettaglio la composizione ed il meccanismo di formazione di tali materiali”, spiega Maria Cristina De Sanctis, principal investigator dello strumento VIR. Le ultime manovre orbitali hanno rivelato dettagli senza precedenti sui materiali presenti nella regione di Vinalia Faculae. Lo spettrometro a bordo di Dawn aveva precedentemente trovato depositi principalmente composti da carbonato di sodio, un materiale che si trova comunemente nei depositi di evaporite sulla Terra. La scorsa settimana Dawn ha avviato il suo motore a ioni, forse per l’ultima volta durante questa missione, per volare vicino a Cerealia Facula, l’ampio deposito di carbonato di sodio proprio al centro del cratere Occator. Si tratta di un cratere giovane dal punto di vista geologico, che si è formato circa 80 milioni di anni fa. Con una larghezza di 92 chilometri e una depressione centrale di circa 10 chilometri di diametro, il cratere mostra nella zona centrale un largo picco ricoperto di materiale altamente riflettente, ricco di carbonati, che presenta fratture concentriche e radiali sopra e attorno ad essa.

“L’analisi dei dati che lo spettrometro italiano VIR sta acquisendo in questi giorni – commenta Eleonora Ammannito project scientist dell’ASI per la missione Dawn – ci permetteranno di capire meglio i meccanismi evolutivi che hanno portato alla composizione della superficie misurata dagli strumenti a bordo della sonda Dawn. Particolare attenzione è stata dedicata alle Faculae presenti nel cratere Occator poiché i minerali identificati dallo spettrometro sembrano indicare la presenza di acqua liquida almeno in una fase iniziale”. Le informazioni contenute in queste immagini aiuteranno quindi i ricercatori a rispondere a domande chiave sull’origine delle faculae, i depositi di carbonati più abbondanti mai osservati al di fuori della Terra. In particolare, gli scienziati si sono interrogati su come questo materiale sia stato esposto; le opzioni sono due: una riserva superficiale di acqua ricca di minerali, o una fonte più profonda di acqua liquida arricchita di sali che risale verso l’alto attraverso le fratture. Inoltre, le osservazioni a bassa quota che verranno ottenute con gli altri strumenti di Dawn, tra cui rivelatore di raggi gamma e neutroni (il Gamma Ray and Neutron Detector – GRaND), riveleranno la composizione di Cerere su scala più piccola e precisa, gettando nuova luce sull’origine dei materiali trovati sulla superficie di questo pianeta nano.

“L’analisi dei dati che lo spettrometro italiano VIR sta acquisendo in questi giorni – commenta Eleonora Ammannito project scientist dell’ASI per la missione Dawn – ci permetteranno di capire meglio i meccanismi evolutivi che hanno portato alla composizione della superficie misurata dagli strumenti a bordo della sonda Dawn. Particolare attenzione è stata dedicata alle Faculae presenti nel cratere Occator poiché i minerali identificati dallo spettrometro sembrano indicare la presenza di acqua liquida almeno in una fase iniziale”. Le informazioni contenute in queste immagini aiuteranno quindi i ricercatori a rispondere a domande chiave sull’origine delle faculae, i depositi di carbonati più abbondanti mai osservati al di fuori della Terra. In particolare, gli scienziati si sono interrogati su come questo materiale sia stato esposto; le opzioni sono due: una riserva superficiale di acqua ricca di minerali, o una fonte più profonda di acqua liquida arricchita di sali che risale verso l’alto attraverso le fratture. Inoltre, le osservazioni a bassa quota che verranno ottenute con gli altri strumenti di Dawn, tra cui rivelatore di raggi gamma e neutroni (il Gamma Ray and Neutron Detector – GRaND), riveleranno la composizione di Cerere su scala più piccola e precisa, gettando nuova luce sull’origine dei materiali trovati sulla superficie di questo pianeta nano.

(Credits: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA)

da Sorrentino | Lug 2, 2018 | Astronomia, Primo Piano

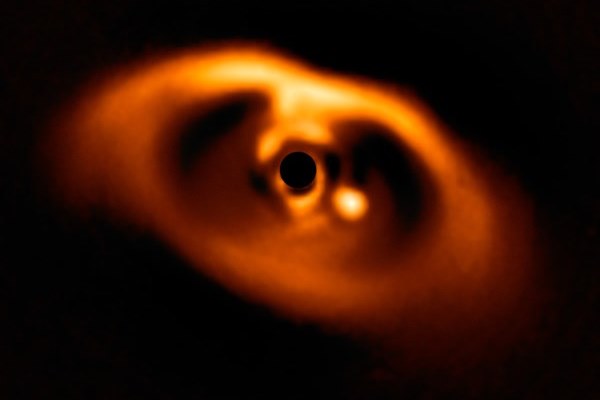

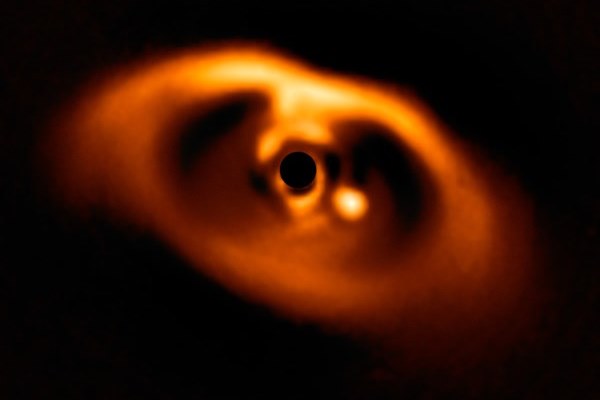

SPHERE image of the newborn planet PDS 70b

Sphere, uno strumento per la ricerca di pianeti installato sul Very Large Telescopo dell’ESO, ha catturato la prima immagine confermata di un pianeta, colto nel momento in cui si sta formando all’interno del disco di polvere che circonda una giovane stella. I dati suggeriscono la presenza di nubi nell’atmosfera del pianeta. Il team, con a capo un gruppo del Max Planck Institute for Astronomy di Heidelberg e di cui fanno parte anche ricercatori dell’Inaf, ha catturato un’istantanea spettacolare di formazione planetaria intorno alla giovane stella nana Pds 70. Usando lo strumento Sphere installato sul Vlt – uno dei più potenti cercatori di pianeti in funzione – l’equipe internazionale ha realizzato la prima rilevazione robusta di un giovane pianeta, chiamato Pds 70b, che si sta tracciando un cammino nel materiale stesso da cui si formano i pianeti, intorno alla giovane stella.

Lo strumento Sphere ha anche permesso di misurare la luminosità del pianeta a diverse lunghezze d’onda, in modo da poterne derivare alcune proprietà dell’atmosfera. Il pianeta si distingue chiaramente nelle nuove osservazioni, visibile come un punto brillante alla destra del centro oscurato dell’immagine. Si trova a circa tre miliardi di chilometri dalla stella centrale, circa la distanza tra Urano e il Sole. L’analisi mostra che Pds 70b è un pianeta gigante gassoso con una massa pari ad alcune volte quella di Giove. La superficie del pianeta raggiunge temperature dell’ordine di 1000°C, rendendolo molto più caldo di qualsiasi pianeta del Sistema Solare. La regione scura al centro dell’immagine è dovuta a un coronografo, una maschera che blocca la luce accecante della stella centrale e permette così agli astronomi di rilevare il disco, molto più debole, e i compagni planetari. Senza questa maschera, la debole luce del pianeta risulterebbe completamente affogata nell’intensa luce di Pds 70. «I dischi intorno alle giovani stelle sono i luoghi di nascita dei pianeti, ma finora solo una manciata di osservazioni ha potuto trovarvi tracce di pianeti neonati», spiega Miriam Keppler, alla guida dell’equipe che ha scoperto il pianeta in formazione in Pds 70. «Il problema è che finora la maggior parte dei candidati pianeti avrebbero potuto essere invece solo delle strutture nel disco».

La scoperta del giovane compagno di Pds 70 è un risultato scientifico entusiasmante che ha già motivato nuovi approfondimenti. Un secondo gruppo, che include molti degli astronomi del gruppo che ha realizzato la scoperta, tra cui Keppler, ha continuato le osservazioni iniziali del giovane compagno planetario di Pds 70 in maggior dettaglio. Hanno prodotto la spettacolare immagine mostrata qui, ma sono anche riusciti a ottenere uno spettro del pianeta. Le analisi dello spettro indicano la presenza di nubi nell’atmosefera di Pds 70b. Il compagno planetario di Pds 70 ha scolpito un disco di transizione – un disco protoplanetario con un gigantesco “buco” al centro. Le lacune interne erano note da decenni e si pensava che fossero prodotte dall’interazione disco-pianeta. Ora possiamo vedere per la prima volta il pianeta.

«I risultati di Keppler ci hanno fornito una nuova finestra sulle prime fasi, complesse e ancora poco chiare, dell’evoluzione planetaria», commenta André Müller, a capo del secondo gruppo che ha studiato il giovane pianeta. «Dovevamo osservare un pianeta nel disco di una stella giovane per capire chiaramente il processo che porta alla formazione planetaria». Determinando le proprietà fisiche e atmosferiche del pianeta, gli astronomi possono verificare i modelli teorici della formazione dei pianeti.

Sbirciare la nascita di un pianeta avvolta dalla polvere è stato possibile solo grazie alle impressionanti capacità tecnologiche dello strumento Sphere dell’Eso, che studia esopianeti e dischi intorno a stelle vicine usando una tecnica nota come immagine ad alto contrasto – una vera sfida!. Anche se si riesce a bloccare la luce della stella con un coronografo, Sphere deve comunque usare strategie di osservazione pianificate accuratamente e delicate tecniche di analisi dati per filtrare il segnale molto debole dei pianeti in formazione intorno a giovani stelle brillanti, a lunghezze d’onda ed epoche diverse.

Tomas Henning, direttore del Max Planck Institute for Astronomy e a capo di questi gruppi di ricerca, riassume così l’avventura scientifica: «Dopo più di un decennio di storzi immani per costruire questa macchina con tecnologia avanzata, ora SPHERE ci permette di raccogliere buoni risultati con la scoperta di pianeti neonati!».

da Sorrentino | Giu 28, 2018 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

In occasione della presentazione delle iniziative promosse dal Comitato nazionale per il bicentenario della nascita di Padre Angelo Secchi, fondatore dell’astrofisica in Italia, che si svolgeranno nel nostro Paese fino al 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico emette un francobollo commemorativo realizzato dalla bozzettista Cristina Bruscaglia. È la seconda volta che a Padre Angelo Secchi viene dedicata un’emissione filatelica: il Vaticano lo ricordò con dei francobolli, tre tagli da 180, 220 e 300 lire, il 25 giugno 1979 per commemorarne il centenario della scomparsa. L’attività dell’illustre scienziato gesuita, vissuto tra il 1818 e il 1878, si svolse in un momento di grandi rivoluzioni sociali e scientifiche. Nato a Reggio Emilia, Angelo Secchi divenne famoso a livello internazionale per i suoi studi in diverse branche, ma lasciò il segno nella comunità astronomica per il suo ruolo fondamentale nello studio degli spettri delle stelle e della loro classificazione che è a fondamento dell’indagine astronomica moderna. Il suo nome è importante per l’Istituto Nazionale di Astrofisica non solo per la sua eredità scientifica, ma anche perché l’INAF possiede gran parte del patrimonio storico legato alla sua attività (strumenti, libri, carte d’archivio). Inoltre, la posizione del Meridiano di Monte Mario, detto anche Primo meridiano d’Italia, che attraversa proprio la sede centrale dell’Inaf, fu stabilita sulla base delle misure eseguite da Secchi. Infine, è da ricordare che la Torre Solare di Monte Mario, che domina la città di Roma, è intitolata insieme a Respighi, anche ad Angelo Secchi. La vignetta del francobollo raffigura un ritratto di Padre Secchi in evidenza su un particolare dell’interno dell’Osservatorio Astronomico del Collegio Romano, di cui fu direttore dal 1850 al 1878 e in cui fece installare un importante telescopio rifrattore Merz; in alto, è delimitato dalla rappresentazione di un’eclissi solare e da un disegno degli spettri stellari su cui fu basata la classificazione elaborata dallo scienziato. Completano il francobollo la leggenda “PADRE ANGELO SECCHI 1818 – 1878”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B” (che indica il prezzo di 0,95 euro).

In occasione della presentazione delle iniziative promosse dal Comitato nazionale per il bicentenario della nascita di Padre Angelo Secchi, fondatore dell’astrofisica in Italia, che si svolgeranno nel nostro Paese fino al 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico emette un francobollo commemorativo realizzato dalla bozzettista Cristina Bruscaglia. È la seconda volta che a Padre Angelo Secchi viene dedicata un’emissione filatelica: il Vaticano lo ricordò con dei francobolli, tre tagli da 180, 220 e 300 lire, il 25 giugno 1979 per commemorarne il centenario della scomparsa. L’attività dell’illustre scienziato gesuita, vissuto tra il 1818 e il 1878, si svolse in un momento di grandi rivoluzioni sociali e scientifiche. Nato a Reggio Emilia, Angelo Secchi divenne famoso a livello internazionale per i suoi studi in diverse branche, ma lasciò il segno nella comunità astronomica per il suo ruolo fondamentale nello studio degli spettri delle stelle e della loro classificazione che è a fondamento dell’indagine astronomica moderna. Il suo nome è importante per l’Istituto Nazionale di Astrofisica non solo per la sua eredità scientifica, ma anche perché l’INAF possiede gran parte del patrimonio storico legato alla sua attività (strumenti, libri, carte d’archivio). Inoltre, la posizione del Meridiano di Monte Mario, detto anche Primo meridiano d’Italia, che attraversa proprio la sede centrale dell’Inaf, fu stabilita sulla base delle misure eseguite da Secchi. Infine, è da ricordare che la Torre Solare di Monte Mario, che domina la città di Roma, è intitolata insieme a Respighi, anche ad Angelo Secchi. La vignetta del francobollo raffigura un ritratto di Padre Secchi in evidenza su un particolare dell’interno dell’Osservatorio Astronomico del Collegio Romano, di cui fu direttore dal 1850 al 1878 e in cui fece installare un importante telescopio rifrattore Merz; in alto, è delimitato dalla rappresentazione di un’eclissi solare e da un disegno degli spettri stellari su cui fu basata la classificazione elaborata dallo scienziato. Completano il francobollo la leggenda “PADRE ANGELO SECCHI 1818 – 1878”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B” (che indica il prezzo di 0,95 euro).

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; formato carta: 48 x 40 mm; formato stampa: 44 x 36 mm; formato tracciatura: 54 x 47 mm; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura. Con una grammatura di 90 g/mq, il francobollo verrà stampato con sei colori e la tiratura sarà di 400 mila esemplari.

L’Agenzia Spaziale Italiana e Virgin Galactic hanno firmato una dichiarazione congiunta per estendere la loro partnership, andando a includere capacità e operatività di volo suborbitale dal futuro spazio-porto italiano di Grottaglie. Considerando la precedente intenzione dell’ASI di lanciare esperimenti e strumenti di ricerca ed uno specialista di missione italiano a bordo dello SpaceShipTwo da Spaceport America, il Presidente dell’ASI Roberto Battiston ed il CEO di Virgin Galactic George Whitesides hanno siglato un accordo che permetterà di applicare le conoscenze acquisite durante quel volo alle future opportunità di volo suborbitale in Italia. Tra le altre opportunità che si vogliono perseguire, l’uso della microgravità suborbitale per attività di education, la formazione e l’addestramento degli astronauti, la biologia e la ricerca biotecnologica nonché la scienza e lo sviluppo dei materiali anche in vista di future missioni di lunga durata in microgravità.

L’Agenzia Spaziale Italiana e Virgin Galactic hanno firmato una dichiarazione congiunta per estendere la loro partnership, andando a includere capacità e operatività di volo suborbitale dal futuro spazio-porto italiano di Grottaglie. Considerando la precedente intenzione dell’ASI di lanciare esperimenti e strumenti di ricerca ed uno specialista di missione italiano a bordo dello SpaceShipTwo da Spaceport America, il Presidente dell’ASI Roberto Battiston ed il CEO di Virgin Galactic George Whitesides hanno siglato un accordo che permetterà di applicare le conoscenze acquisite durante quel volo alle future opportunità di volo suborbitale in Italia. Tra le altre opportunità che si vogliono perseguire, l’uso della microgravità suborbitale per attività di education, la formazione e l’addestramento degli astronauti, la biologia e la ricerca biotecnologica nonché la scienza e lo sviluppo dei materiali anche in vista di future missioni di lunga durata in microgravità.

Un team di ricerca italiano del quale fa parte anche l’Istituto per l’ambiente marino costiero del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iamc) di Messina, oltre alle Università dell’Insubria, di Perugia, di Bolzano, di Trieste, di Venezia e della Tuscia, ha studiato in Antartide le brine, liquidi molto salati, in cui prosperano microorganismi che si sono adattati a vivere in crio-ecosistemi (sistemi estremi caratterizzati da basse temperature). Lo studio è stato condotto in un lago perennemente ghiacciato di Tarn Flat, nella Terra Vittoria, dove sono stati rinvenute due distinte comunità di funghi in due strati di brine, separati da un sottile strato di ghiaccio di 12 cm. I risultati ottenuti sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Reports. “Quanto evidenziato rende possibile ipotizzare una prospettiva di vita anche in ambienti analoghi, quali le Lune ghiacciate del sistema solare o Marte. L’ipotesi che possa esistere una qualche forma di vita in ambienti extraterrestri è legata al fatto che vi è stata rilevata la possibile presenza di brine, come in Antartide”, spiega Maurizio Azzaro del Cnr-Iamc, coautore dello studio. “I crio-ecosistemi sono studiati per comprendere come queste realtà funzionino sulla Terra e quali potrebbero essere le fonti di energia in grado di consentire la vita in analoghe condizioni estreme. Ancora non sappiamo se nelle brine di altri pianeti del sistema solare ci siano microbi ma per studiare la possibile abitabilità di tali sistemi extraterrestri, in futuro, si potrebbero impiantare microbi terrestri”. Per studiare in maniera più approfondita le brine di alcuni laghi perennemente ghiacciati, un gruppo di ricercatori quest’anno partirà per il Polo Sud, nell’ambito del Programma nazionale di ricerche in Antartide (Pnra), finanziato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e attuato dall’Enea per gli aspetti logistici e dal Cnr per la programmazione e il coordinamento scientifico. “La missione comincerà a novembre, durerà circa un mese e riguarderà i crio-ecosistemi (già studiati in due passate spedizioni scientifiche del Pnra, nel 2014 e nel 2017) che sappiamo ospitano brine in forma liquida. Inoltre, ci avvarremo del geo-radar per individuare altri laghi che possano racchiudere brine”, conclude Azzaro. “Bisognerà perforare i laghi ghiacciati con un carotatore, quindi le brine saranno prelevate sterilmente per essere trattate e analizzate nei laboratori della stazione scientifica italiana Mario Zucchelli. Cercheremo quindi di isolare e caratterizzare in laboratorio i ceppi microbici presenti, ricorrendo sia a metodi colturali sia a estrazione del Dna della componente procariotica (batteri e archeobatteri) ed eucariotica. L’obiettivo di questi studi è aumentare le conoscenze sulla vita microbica in ambienti estremi e capire come possa essere sostenuta nei crio-ambienti terrestri, per acquisire elementi utili a ipotizzare sistemi analoghi in altri mondi ghiacciati dell’Universo”.

Un team di ricerca italiano del quale fa parte anche l’Istituto per l’ambiente marino costiero del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iamc) di Messina, oltre alle Università dell’Insubria, di Perugia, di Bolzano, di Trieste, di Venezia e della Tuscia, ha studiato in Antartide le brine, liquidi molto salati, in cui prosperano microorganismi che si sono adattati a vivere in crio-ecosistemi (sistemi estremi caratterizzati da basse temperature). Lo studio è stato condotto in un lago perennemente ghiacciato di Tarn Flat, nella Terra Vittoria, dove sono stati rinvenute due distinte comunità di funghi in due strati di brine, separati da un sottile strato di ghiaccio di 12 cm. I risultati ottenuti sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Reports. “Quanto evidenziato rende possibile ipotizzare una prospettiva di vita anche in ambienti analoghi, quali le Lune ghiacciate del sistema solare o Marte. L’ipotesi che possa esistere una qualche forma di vita in ambienti extraterrestri è legata al fatto che vi è stata rilevata la possibile presenza di brine, come in Antartide”, spiega Maurizio Azzaro del Cnr-Iamc, coautore dello studio. “I crio-ecosistemi sono studiati per comprendere come queste realtà funzionino sulla Terra e quali potrebbero essere le fonti di energia in grado di consentire la vita in analoghe condizioni estreme. Ancora non sappiamo se nelle brine di altri pianeti del sistema solare ci siano microbi ma per studiare la possibile abitabilità di tali sistemi extraterrestri, in futuro, si potrebbero impiantare microbi terrestri”. Per studiare in maniera più approfondita le brine di alcuni laghi perennemente ghiacciati, un gruppo di ricercatori quest’anno partirà per il Polo Sud, nell’ambito del Programma nazionale di ricerche in Antartide (Pnra), finanziato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e attuato dall’Enea per gli aspetti logistici e dal Cnr per la programmazione e il coordinamento scientifico. “La missione comincerà a novembre, durerà circa un mese e riguarderà i crio-ecosistemi (già studiati in due passate spedizioni scientifiche del Pnra, nel 2014 e nel 2017) che sappiamo ospitano brine in forma liquida. Inoltre, ci avvarremo del geo-radar per individuare altri laghi che possano racchiudere brine”, conclude Azzaro. “Bisognerà perforare i laghi ghiacciati con un carotatore, quindi le brine saranno prelevate sterilmente per essere trattate e analizzate nei laboratori della stazione scientifica italiana Mario Zucchelli. Cercheremo quindi di isolare e caratterizzare in laboratorio i ceppi microbici presenti, ricorrendo sia a metodi colturali sia a estrazione del Dna della componente procariotica (batteri e archeobatteri) ed eucariotica. L’obiettivo di questi studi è aumentare le conoscenze sulla vita microbica in ambienti estremi e capire come possa essere sostenuta nei crio-ambienti terrestri, per acquisire elementi utili a ipotizzare sistemi analoghi in altri mondi ghiacciati dell’Universo”.

La strada italiana istituzionale per le stelle si apriva ufficialmente il 30 maggio del 1988 con la creazione dell’Agenzia Spaziale Italiana. Attraverso un decreto legislativo il governo trasformava quello che allora era il Piano Spaziale Nazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche in Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che aveva il compito di accentrare tutte le attività italiane che riguardavano l’accesso allo spazio. Sono trascorsi tre decenni da quel giorno durante i quali sono stati progettati, sviluppati ed eseguiti diversi programmi spaziali, in collaborazione con le maggiori agenzie di tutto il mondo, diventando oggi il punto di riferimento di una grande comunità scientifica, tecnologica e industriale. Possiamo tranquillamente affermare che l’Agenzia Spaziale Italiana è stata uno dei principali protagonisti nel tracciare la strada che porta allo spazio e non solo a livello nazionale. Oggi lo spazio ha molto mutato la sua natura, da settore di competizione politica a comparto economico e tecnologico capace di spingere la crescita e il progresso in diversi settori di ciascun Paese.

La strada italiana istituzionale per le stelle si apriva ufficialmente il 30 maggio del 1988 con la creazione dell’Agenzia Spaziale Italiana. Attraverso un decreto legislativo il governo trasformava quello che allora era il Piano Spaziale Nazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche in Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che aveva il compito di accentrare tutte le attività italiane che riguardavano l’accesso allo spazio. Sono trascorsi tre decenni da quel giorno durante i quali sono stati progettati, sviluppati ed eseguiti diversi programmi spaziali, in collaborazione con le maggiori agenzie di tutto il mondo, diventando oggi il punto di riferimento di una grande comunità scientifica, tecnologica e industriale. Possiamo tranquillamente affermare che l’Agenzia Spaziale Italiana è stata uno dei principali protagonisti nel tracciare la strada che porta allo spazio e non solo a livello nazionale. Oggi lo spazio ha molto mutato la sua natura, da settore di competizione politica a comparto economico e tecnologico capace di spingere la crescita e il progresso in diversi settori di ciascun Paese.

Lo scorso 6 giugno, la sonda della Nasa Dawn ha raggiunto la sua orbita finale attorno al pianeta nano Cerere scattando migliaia di splendide immagini e raccogliendo altri preziosi dati. Dawn si è fermata è 35 chilometri di distanza dalla superficie segnando un record personale: è l’orbita più bassa dell’intera missione. I ricercatori hanno di nuovo posto l’attenzione sulla zona più brillante del pianeta nano Cerere, situata all’interno del cratere Occator, che presenta la più elevata concentrazione di carbonati mai registrata in ambienti al di fuori di quello terrestre. La natura di questi carbonati era stata scoperta dai dati raccolti con lo strumento VIR (Visual and Infrared Spectrometer), fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e realizzato da Leonardo sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Lo scorso 6 giugno, la sonda della Nasa Dawn ha raggiunto la sua orbita finale attorno al pianeta nano Cerere scattando migliaia di splendide immagini e raccogliendo altri preziosi dati. Dawn si è fermata è 35 chilometri di distanza dalla superficie segnando un record personale: è l’orbita più bassa dell’intera missione. I ricercatori hanno di nuovo posto l’attenzione sulla zona più brillante del pianeta nano Cerere, situata all’interno del cratere Occator, che presenta la più elevata concentrazione di carbonati mai registrata in ambienti al di fuori di quello terrestre. La natura di questi carbonati era stata scoperta dai dati raccolti con lo strumento VIR (Visual and Infrared Spectrometer), fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e realizzato da Leonardo sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). “L’analisi dei dati che lo spettrometro italiano VIR sta acquisendo in questi giorni – commenta Eleonora Ammannito project scientist dell’ASI per la missione Dawn – ci permetteranno di capire meglio i meccanismi evolutivi che hanno portato alla composizione della superficie misurata dagli strumenti a bordo della sonda Dawn. Particolare attenzione è stata dedicata alle Faculae presenti nel cratere Occator poiché i minerali identificati dallo spettrometro sembrano indicare la presenza di acqua liquida almeno in una fase iniziale”. Le informazioni contenute in queste immagini aiuteranno quindi i ricercatori a rispondere a domande chiave sull’origine delle faculae, i depositi di carbonati più abbondanti mai osservati al di fuori della Terra. In particolare, gli scienziati si sono interrogati su come questo materiale sia stato esposto; le opzioni sono due: una riserva superficiale di acqua ricca di minerali, o una fonte più profonda di acqua liquida arricchita di sali che risale verso l’alto attraverso le fratture. Inoltre, le osservazioni a bassa quota che verranno ottenute con gli altri strumenti di Dawn, tra cui rivelatore di raggi gamma e neutroni (il Gamma Ray and Neutron Detector – GRaND), riveleranno la composizione di Cerere su scala più piccola e precisa, gettando nuova luce sull’origine dei materiali trovati sulla superficie di questo pianeta nano.

“L’analisi dei dati che lo spettrometro italiano VIR sta acquisendo in questi giorni – commenta Eleonora Ammannito project scientist dell’ASI per la missione Dawn – ci permetteranno di capire meglio i meccanismi evolutivi che hanno portato alla composizione della superficie misurata dagli strumenti a bordo della sonda Dawn. Particolare attenzione è stata dedicata alle Faculae presenti nel cratere Occator poiché i minerali identificati dallo spettrometro sembrano indicare la presenza di acqua liquida almeno in una fase iniziale”. Le informazioni contenute in queste immagini aiuteranno quindi i ricercatori a rispondere a domande chiave sull’origine delle faculae, i depositi di carbonati più abbondanti mai osservati al di fuori della Terra. In particolare, gli scienziati si sono interrogati su come questo materiale sia stato esposto; le opzioni sono due: una riserva superficiale di acqua ricca di minerali, o una fonte più profonda di acqua liquida arricchita di sali che risale verso l’alto attraverso le fratture. Inoltre, le osservazioni a bassa quota che verranno ottenute con gli altri strumenti di Dawn, tra cui rivelatore di raggi gamma e neutroni (il Gamma Ray and Neutron Detector – GRaND), riveleranno la composizione di Cerere su scala più piccola e precisa, gettando nuova luce sull’origine dei materiali trovati sulla superficie di questo pianeta nano.

In occasione della presentazione delle iniziative promosse dal Comitato nazionale per il bicentenario della nascita di Padre Angelo Secchi, fondatore dell’astrofisica in Italia, che si svolgeranno nel nostro Paese fino al 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico emette un francobollo commemorativo realizzato dalla bozzettista Cristina Bruscaglia. È la seconda volta che a Padre Angelo Secchi viene dedicata un’emissione filatelica: il Vaticano lo ricordò con dei francobolli, tre tagli da 180, 220 e 300 lire, il 25 giugno 1979 per commemorarne il centenario della scomparsa. L’attività dell’illustre scienziato gesuita, vissuto tra il 1818 e il 1878, si svolse in un momento di grandi rivoluzioni sociali e scientifiche. Nato a Reggio Emilia, Angelo Secchi divenne famoso a livello internazionale per i suoi studi in diverse branche, ma lasciò il segno nella comunità astronomica per il suo ruolo fondamentale nello studio degli spettri delle stelle e della loro classificazione che è a fondamento dell’indagine astronomica moderna. Il suo nome è importante per l’Istituto Nazionale di Astrofisica non solo per la sua eredità scientifica, ma anche perché l’INAF possiede gran parte del patrimonio storico legato alla sua attività (strumenti, libri, carte d’archivio). Inoltre, la posizione del Meridiano di Monte Mario, detto anche Primo meridiano d’Italia, che attraversa proprio la sede centrale dell’Inaf, fu stabilita sulla base delle misure eseguite da Secchi. Infine, è da ricordare che la Torre Solare di Monte Mario, che domina la città di Roma, è intitolata insieme a Respighi, anche ad Angelo Secchi. La vignetta del francobollo raffigura un ritratto di Padre Secchi in evidenza su un particolare dell’interno dell’Osservatorio Astronomico del Collegio Romano, di cui fu direttore dal 1850 al 1878 e in cui fece installare un importante telescopio rifrattore Merz; in alto, è delimitato dalla rappresentazione di un’eclissi solare e da un disegno degli spettri stellari su cui fu basata la classificazione elaborata dallo scienziato. Completano il francobollo la leggenda “PADRE ANGELO SECCHI 1818 – 1878”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B” (che indica il prezzo di 0,95 euro).

In occasione della presentazione delle iniziative promosse dal Comitato nazionale per il bicentenario della nascita di Padre Angelo Secchi, fondatore dell’astrofisica in Italia, che si svolgeranno nel nostro Paese fino al 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico emette un francobollo commemorativo realizzato dalla bozzettista Cristina Bruscaglia. È la seconda volta che a Padre Angelo Secchi viene dedicata un’emissione filatelica: il Vaticano lo ricordò con dei francobolli, tre tagli da 180, 220 e 300 lire, il 25 giugno 1979 per commemorarne il centenario della scomparsa. L’attività dell’illustre scienziato gesuita, vissuto tra il 1818 e il 1878, si svolse in un momento di grandi rivoluzioni sociali e scientifiche. Nato a Reggio Emilia, Angelo Secchi divenne famoso a livello internazionale per i suoi studi in diverse branche, ma lasciò il segno nella comunità astronomica per il suo ruolo fondamentale nello studio degli spettri delle stelle e della loro classificazione che è a fondamento dell’indagine astronomica moderna. Il suo nome è importante per l’Istituto Nazionale di Astrofisica non solo per la sua eredità scientifica, ma anche perché l’INAF possiede gran parte del patrimonio storico legato alla sua attività (strumenti, libri, carte d’archivio). Inoltre, la posizione del Meridiano di Monte Mario, detto anche Primo meridiano d’Italia, che attraversa proprio la sede centrale dell’Inaf, fu stabilita sulla base delle misure eseguite da Secchi. Infine, è da ricordare che la Torre Solare di Monte Mario, che domina la città di Roma, è intitolata insieme a Respighi, anche ad Angelo Secchi. La vignetta del francobollo raffigura un ritratto di Padre Secchi in evidenza su un particolare dell’interno dell’Osservatorio Astronomico del Collegio Romano, di cui fu direttore dal 1850 al 1878 e in cui fece installare un importante telescopio rifrattore Merz; in alto, è delimitato dalla rappresentazione di un’eclissi solare e da un disegno degli spettri stellari su cui fu basata la classificazione elaborata dallo scienziato. Completano il francobollo la leggenda “PADRE ANGELO SECCHI 1818 – 1878”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B” (che indica il prezzo di 0,95 euro).