da Sorrentino | Mar 20, 2018 | Astronomia, Missioni, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

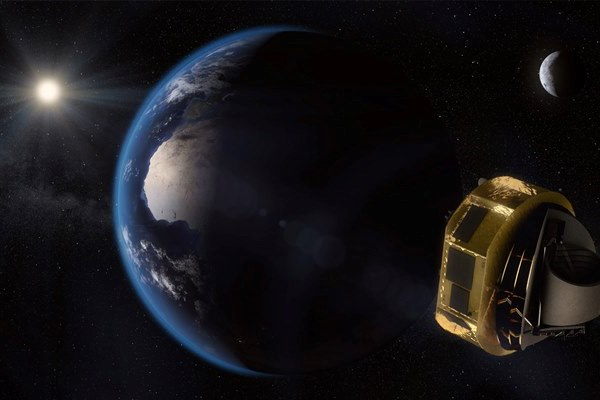

È la missione ARIEL (Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey) dedicata allo studio delle atmosfere dei pianeti in orbita attorno a stelle distanti quella selezionata oggi dallo Space Programme Committee dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) quale prossima missione di classe media. Ariel verrà lanciata nel 2028 e nell’arco di quattro anni osserverà oltre 1000 esopianeti, realizzando un vero e proprio censimento della composizione chimica delle loro atmosfere. I dati raccolti permetteranno di rispondere a domande fondamentali sulla formazione ed evoluzione dei sistemi planetari e se possano esistere attorno ad altre stelle sistemi planetari simili al nostro. La missione ARIEL è stata sviluppata da un consorzio di oltre cinquanta Istituti di quindici nazioni europee: Italia, Gran Bretagna, Francia, Polonia, Spagna, Olanda, Belgio, Austria, Danimarca, Irlanda, Germania, Ungheria, Portogallo, Repubblica Ceca e Svezia. La coordinatrice della missione è Giovanna Tinetti dello University College di Londra.

È la missione ARIEL (Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey) dedicata allo studio delle atmosfere dei pianeti in orbita attorno a stelle distanti quella selezionata oggi dallo Space Programme Committee dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) quale prossima missione di classe media. Ariel verrà lanciata nel 2028 e nell’arco di quattro anni osserverà oltre 1000 esopianeti, realizzando un vero e proprio censimento della composizione chimica delle loro atmosfere. I dati raccolti permetteranno di rispondere a domande fondamentali sulla formazione ed evoluzione dei sistemi planetari e se possano esistere attorno ad altre stelle sistemi planetari simili al nostro. La missione ARIEL è stata sviluppata da un consorzio di oltre cinquanta Istituti di quindici nazioni europee: Italia, Gran Bretagna, Francia, Polonia, Spagna, Olanda, Belgio, Austria, Danimarca, Irlanda, Germania, Ungheria, Portogallo, Repubblica Ceca e Svezia. La coordinatrice della missione è Giovanna Tinetti dello University College di Londra.

L’Italia, con il sostegno dell’Agenzia Spaziale Italiana, esprime due Co-Principal Investigators, Giusi Micela dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Palermo e Pino Malaguti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna, supportati da un team che include numerosi altri scienziati e strutture dell’INAF a cui si aggiungono l’Università di Firenze, l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Padova e l’Università Sapienza di Roma. “È con profonda soddisfazione che apprendiamo la notizia” commenta Nichi D’Amico, presidente dell’INAF. “Si tratta di una missione spaziale di prestigio che vede la partecipazione in prima linea del nostro Istituto. Anche geograficamente: le due strutture dell’INAF maggiormente coinvolte si trovano una a Palermo e l’altra a Bologna. Una conferma dell’efficacia della qualificata presenza dell’INAF in tutto il territorio nazionale”. “La selezione della missione ARIEL, come missione M4 del programma Cosmic Vision di ESA, rafforza un ruolo di leader per l’Italia sia scientifico che industriale nel campo della ricerca degli esopianeti, già acquisito dal nostro Paese con le altre due missioni CHEOPS e PLATO, entrambe di ESA” ribadisce Barbara Negri, responsabile dell’Unità per l’esplorazione e l’osservazione dell’universo dell’ASI. “La realizzazione da parte italiana degli elementi ottici del telescopio e del cuore dell’elettronica dello strumento rendono il ruolo nazionale ancora una volta cruciale per una missione ESA. Completa il quadro delle attività italiane il coordinamento, insieme a UK, della parte scientifica del segmento di terra che tratterà e analizzerà i preziosi dati della missione”.

La missione ARIEL osserverà pianeti con dimensioni simili a quelle di Giove e Nettuno, spingendosi fino alle cosiddette super-terre, pianeti con un diametro di poco superiore al nostro. I pianeti che verranno studiati avranno temperature principalmente comprese tra 300 0C fino a 2000 0C, e quindi saranno per la maggior parte non abitabili. La scelta di studiare corpi celesti così caldi è dovuta al fatto che, a quelle le loro atmosfere siano ben mescolate. Questa condizione consentirà agli strumenti a bordo di ARIEL di rilevare tutti gli elementi chimici presenti, compresi quelli più pesanti che altrimenti sarebbero nascosti in atmosfere più fredde e stratificate, come nel caso di Giove e Nettuno. ARIEL raccoglierà la luce visibile e infrarossa proveniente dai sistemi extrasolari, grazie ad uno specchio ellittico di circa un metro che sarà realizzato in Italia con una tecnica innovativa e il cui prototipo è stato già realizzato durante la preparazione della missione. La luce raccolta sarà scomposta dal sistema ottico e analizzata dai sensori di bordo, in maniera tale da consentire l’identificazione degli elementi chimici presenti nelle atmosfere degli esopianeti osservati durante il loro transito davanti o dietro la stella madre.

ARIEL sarà lanciato dalla base ESA di Kourou nella Guyana francese con un razzo Ariane 6 e messo in orbita al punto di Lagrange 2 (L2), un punto di equilibrio gravitazionale a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, dove il veicolo spaziale è al riparo dal Sole e ha una visione chiara di tutto il cielo. Da quella posizione sarà possibile osservare e studiare al meglio i pianeti extrasolari già scoperti da altre missioni.

da Sorrentino | Mar 20, 2018 | Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

Aeronautica Militare e Agenzia Spaziale Italiana hanno firmato l’accordo esecutivo per la collaborazione nelle attività di volo suborbitale e della medicina aerospaziale. L’accordo, che reca le firme del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli, e del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, è stato siglato presso il Reparto di Medicina Aerospaziale all’aeroporto militare di Pratica di Mare e promuove lo sviluppo di attività congiunte tra le due Istituzioni nazionali titolari della ricerca scientifica e della sperimentazione nel settore “spazio”. L’Aeronautica Militare si è già da tempo dotata di risorse infrastrutturali e di personale altamente specializzato nel settore, aderendo anche a programmi aerospaziali internazionali, con grandi ritorni professionali e scientifici, acquisendo competenze specialistiche nei settori del volo astronautico e dei nuovi sistemi di trasporto spaziale. L’Agenzia Spaziale Italiana, parallelamente, è impegnata in progetti ed iniziative che consentano alla Nazione di cogliere le importanti opportunità tecnologiche e commerciali legate ai nuovi sistemi di trasporto aerospaziale, con particolare riguardo a quelle con profilo di volo suborbitale. Con questa cooperazione, che si esplicherà attraverso la costituzione di un apposito tavolo di esperti che concorderà e realizzerà progetti congiunti tra le due Istituzioni, allo scopo di coltivare una sinergia efficace e benefica per il sistema Paese. Esempi di tali attività sono la realizzazione di voli suborbitali ed aerospaziali, la conduzione di esperimenti scientifici, lo sviluppo di professionalità altamente specializzate ed il supporto ad operazioni nel campo della medicina aerospaziale. Per il Generale Vecciarelli “la firma dell’Accordo rappresenta la volontà di collaborazione e stretta interrelazione tra le Istituzioni militari e civili, con l’intento di costruire una governance nazionale con il supporto dell’industria, per garantire quel dominio aerospaziale, inteso come naturale estensione di quello aeronautico, essenziale per esigenze di difesa nazionale e lo sviluppo di capacità duali in un settore in forte sviluppo.” “L’accordo apre la strada a studi biomedici di avanguardia sulle condizioni umane nei voli suborbitali e spaziali” aggiunge il Presidente dell’ASI Battiston. “La storica collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Difesa si inserisce nel nuovo quadro disegnato dalla nuova legge sull’aerospazio che coinvolge il governo nel suo complesso e l’industria con l’obiettivo di rafforzare le capacità nazionali in un settore strategico.”

Aeronautica Militare e Agenzia Spaziale Italiana hanno firmato l’accordo esecutivo per la collaborazione nelle attività di volo suborbitale e della medicina aerospaziale. L’accordo, che reca le firme del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli, e del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, è stato siglato presso il Reparto di Medicina Aerospaziale all’aeroporto militare di Pratica di Mare e promuove lo sviluppo di attività congiunte tra le due Istituzioni nazionali titolari della ricerca scientifica e della sperimentazione nel settore “spazio”. L’Aeronautica Militare si è già da tempo dotata di risorse infrastrutturali e di personale altamente specializzato nel settore, aderendo anche a programmi aerospaziali internazionali, con grandi ritorni professionali e scientifici, acquisendo competenze specialistiche nei settori del volo astronautico e dei nuovi sistemi di trasporto spaziale. L’Agenzia Spaziale Italiana, parallelamente, è impegnata in progetti ed iniziative che consentano alla Nazione di cogliere le importanti opportunità tecnologiche e commerciali legate ai nuovi sistemi di trasporto aerospaziale, con particolare riguardo a quelle con profilo di volo suborbitale. Con questa cooperazione, che si esplicherà attraverso la costituzione di un apposito tavolo di esperti che concorderà e realizzerà progetti congiunti tra le due Istituzioni, allo scopo di coltivare una sinergia efficace e benefica per il sistema Paese. Esempi di tali attività sono la realizzazione di voli suborbitali ed aerospaziali, la conduzione di esperimenti scientifici, lo sviluppo di professionalità altamente specializzate ed il supporto ad operazioni nel campo della medicina aerospaziale. Per il Generale Vecciarelli “la firma dell’Accordo rappresenta la volontà di collaborazione e stretta interrelazione tra le Istituzioni militari e civili, con l’intento di costruire una governance nazionale con il supporto dell’industria, per garantire quel dominio aerospaziale, inteso come naturale estensione di quello aeronautico, essenziale per esigenze di difesa nazionale e lo sviluppo di capacità duali in un settore in forte sviluppo.” “L’accordo apre la strada a studi biomedici di avanguardia sulle condizioni umane nei voli suborbitali e spaziali” aggiunge il Presidente dell’ASI Battiston. “La storica collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Difesa si inserisce nel nuovo quadro disegnato dalla nuova legge sull’aerospazio che coinvolge il governo nel suo complesso e l’industria con l’obiettivo di rafforzare le capacità nazionali in un settore strategico.”

da Sorrentino | Mar 16, 2018 | Missioni, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

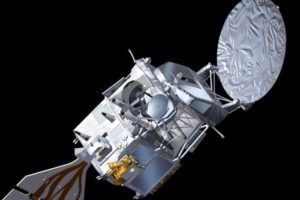

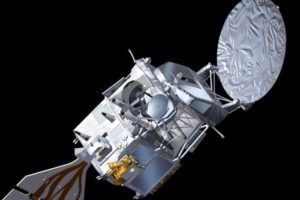

Thales Alenia Space ha consegnato il 15 marzo il radiometro a banda larga (BBR), uno strumento scientifico per la missione satellitare Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer (EarthCARE) dell’Agenzia Spaziale Europea. Progettato e realizzato da Thales Alenia Space nel Regno Unito, è stato consegnato al centro di integrazione satellitare Airbus Defense & Space (primo contraente) di Friedrichshafen, in Germania. La missione EarthCARE, sviluppata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA), aiuterà a comprendere meglio la relazione fra nuvole, fluidi e radiazioni e i loro effetti combinati sul sistema climatico della Terra. Una missione ad alta priorità che migliorerà la nostra comprensione della scienza alla base della climatologia e delle previsioni meteorologiche. Il radiometro a banda larga misurerà sia il flusso solare riflesso sia il flusso termico terrestre, prendendo le misure attraverso lo spettro dall’ultravioletto all’infrarosso. Si compone di tre telescopi, sofisticati sistemi di calibrazione e rivelatori appositamente sviluppati per coprire l’intero spettro. Al centro di una sfida significativa di progettazione ed ingegneria, il BBR stabilirà un nuovo standard nel settore della radiometria satellitare. Gli ingegneri di Thales Alenia Space nel Regno Unito hanno guidato la progettazione, la costruzione e il collaudo del BBR. Altre aziende e università britanniche hanno dato il loro contributo significativo a questo strumento, tra cui il Rutherford Appleton Laboratory (assemblaggio dei telescopi), ESR (meccanismo di assemblaggio) e SciSys (software di bordo). Il BBR è il primo strumento ottico di osservazione terrestre prodotto da un team britannico per una missione ESA da più di 20 anni. Inoltre, Leonardo ha contribuito alla missione EarthCARE fornendo al prime contractor Airbus il trasmettitore laser di potenza a stato solido dello strumento ATLID (Atmospheric Lidar), i sensori d’assetto e il generatore fotovoltaico per l’alimentazione del satellite.

Thales Alenia Space ha consegnato il 15 marzo il radiometro a banda larga (BBR), uno strumento scientifico per la missione satellitare Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer (EarthCARE) dell’Agenzia Spaziale Europea. Progettato e realizzato da Thales Alenia Space nel Regno Unito, è stato consegnato al centro di integrazione satellitare Airbus Defense & Space (primo contraente) di Friedrichshafen, in Germania. La missione EarthCARE, sviluppata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA), aiuterà a comprendere meglio la relazione fra nuvole, fluidi e radiazioni e i loro effetti combinati sul sistema climatico della Terra. Una missione ad alta priorità che migliorerà la nostra comprensione della scienza alla base della climatologia e delle previsioni meteorologiche. Il radiometro a banda larga misurerà sia il flusso solare riflesso sia il flusso termico terrestre, prendendo le misure attraverso lo spettro dall’ultravioletto all’infrarosso. Si compone di tre telescopi, sofisticati sistemi di calibrazione e rivelatori appositamente sviluppati per coprire l’intero spettro. Al centro di una sfida significativa di progettazione ed ingegneria, il BBR stabilirà un nuovo standard nel settore della radiometria satellitare. Gli ingegneri di Thales Alenia Space nel Regno Unito hanno guidato la progettazione, la costruzione e il collaudo del BBR. Altre aziende e università britanniche hanno dato il loro contributo significativo a questo strumento, tra cui il Rutherford Appleton Laboratory (assemblaggio dei telescopi), ESR (meccanismo di assemblaggio) e SciSys (software di bordo). Il BBR è il primo strumento ottico di osservazione terrestre prodotto da un team britannico per una missione ESA da più di 20 anni. Inoltre, Leonardo ha contribuito alla missione EarthCARE fornendo al prime contractor Airbus il trasmettitore laser di potenza a stato solido dello strumento ATLID (Atmospheric Lidar), i sensori d’assetto e il generatore fotovoltaico per l’alimentazione del satellite.

da Sorrentino | Mar 14, 2018 | Astronomia, Attualità, Fisica, Primo Piano

La scienza dell’universo perde il suo prim’attore: l’astrofisico Stephen Hawking si è spento all’età di 76 anni. Lui, capace di superare la terribile esperienza della Sla, la malattia degenerativa che non gli ha impedito di studiare e affermarsi come uno dei più grandi scienziati della storia. Scompare l’uomo della “Teoria del tutto”, che ha inanellato una serie di studi fondamentali per la conoscenza del cosmo, capace di addentrarsi nella fisica dei buchi neri, individuare un particolare tipo di radiazione che prende il suo nome, elaborare un nuovo concetto di evoluzione dell’universo, disseminare con chiarezza e in chiave divulgativa i suoi elaborati scientifici. Non ha sconfitto la Sla, ma è riuscito ad aggirarla, vincendo l’immobilità fino a provare l’esperienza del volo parabolico e vivere, anche se per manciate di secondi, l’assenza di gravità, fino a sentirsi un superman. Lo attendeva anche volo suborbitale con la Virgin Galactic.

La scienza dell’universo perde il suo prim’attore: l’astrofisico Stephen Hawking si è spento all’età di 76 anni. Lui, capace di superare la terribile esperienza della Sla, la malattia degenerativa che non gli ha impedito di studiare e affermarsi come uno dei più grandi scienziati della storia. Scompare l’uomo della “Teoria del tutto”, che ha inanellato una serie di studi fondamentali per la conoscenza del cosmo, capace di addentrarsi nella fisica dei buchi neri, individuare un particolare tipo di radiazione che prende il suo nome, elaborare un nuovo concetto di evoluzione dell’universo, disseminare con chiarezza e in chiave divulgativa i suoi elaborati scientifici. Non ha sconfitto la Sla, ma è riuscito ad aggirarla, vincendo l’immobilità fino a provare l’esperienza del volo parabolico e vivere, anche se per manciate di secondi, l’assenza di gravità, fino a sentirsi un superman. Lo attendeva anche volo suborbitale con la Virgin Galactic.

Per i più Hawking era da considerarsi un predestinato: è venuto alla luce lo stesso giorno in cui, 300 anni prima, si è spento Galileo Galilei, ed è morto nel giorno della nascita di Albert Einstein, 130 anni dopo. Dal 1976 al 2009 si è seduto dietro la cattedra che fu di Isaac Newton, a Cambridge. Hawking ha accesso letteralmente acceso la luce sui punti oscuri dell’Universo, elaborando la tesi basata sull’integrazione della meccanica quantistica con la teoria della relatività di Einstein, confluita nella famosa “Teoria del tutto”, che ha dato vita al film biografico firmato dal regista James Marsh nel 2014. L’ultima, importanza formulazione sull’esistenza dell’universo è stata sviluppata insieme al fisico Thomas Hertog, del Cern di Ginevra, secondo cui non ci sarebbe stato un solo inizio, ma il cosmo che conosciamo sarebbe ciò che è rimasto dopo una serie di eventi rapidi e concatenati dopo il Big Bang. Di una cosa si può essere certi. La scomparsa di Stephen Hawking non chiude un capitolo, ma lascia aperte molte finestre da cui affacciarsi per svelare i tanti segreti dell’universo.

da Sorrentino | Mar 13, 2018 | Primo Piano, Programmi

Elon Musk, fondatore di SpaceX, vuole continuare a sorprendere e a imporre la propria immagine insieme agli ambiziosi progetti della sua azienda nel panorama presente e futuro dell’esplorazione spaziale. Musk, infatti, ha promesso che già nel 2019 sia possibile avviare una missione diretta su Marte, dopo essere sicuro che la sua Tesla Roadster, lanciata in occasione della missione inaugurale del nuovo razzo di SpaceX, arriverà prima o poi nell’orbita del Pianeta Rosso. Fare rotta su Marte è tecnicamente possibile, organizzare un viaggio di andata e ritorno decisamente più complesso. Per il momento Musk e lo staff di SpaceX vogliono limitarsi a spedire una navicella spaziale. Tutto a livello dimostrativo per testare la fattibilità della missione diretta. Ciò che sorprende è la motivazione che spingerebbe ad accelerare la conquista e la successiva colonizzazione di Marte: ovvero la necessità di approdare su un mondo nuovo come scialuppa di salvataggio in caso di conflitto nucleare, attribuibile a una intelligenza artificiale fuori controllo, che metterebbe a rischio la sopravvivenza umana sulla Terra. E Musk ipotizza anche la forma per governare la presenza su Marte, che dovrebbe a suo dire essere basato su una democrazia diretta. Marte meglio della Luna, più vulnerabile. Viene il sospetto che Musk pianifichi missioni verso il Pianeta Rosso per la metà del 2019 perché coincidenti proprio con il cinquantesimo anniversario dello sbarco umano sulla Luna. E che cerchi gli investitori per gettare le basi della prima colonia permanente su Marte.

da Sorrentino | Mar 8, 2018 | Industria, Primo Piano, Programmi

Quattro settimane di preparazione, 20 tecnici e operatori specializzati coinvolti, oltre 500 misurazioni registrate attraverso i sensori durante i 92 secondi di accensione che sono serviti a bruciare 36 tonnellate di propellente solido e che hanno generano una spinta 4 volte superiore alla potenza massima del motore di un moderno aereo da trasporto passeggeri. Il test del motore Zefiro 40, che si è concluso con successo nei primi giorni di marzo in Sardegna, è una prova funzionale necessaria a qualificare il nuovo sistema di propulsione. Durante la prova, realizzata a livello del mare, sono stati raccolti tutti i parametri necessari per calcolare il comportamento del motore con un’approssimazione molto vicina alle condizioni reali in cui si troverà a operare lo Z40: l’accensione a circa 50 km dalla superficie della terra nel momento in cui il primo stadio P120 C si sarà sganciato. Il motore Zefiro 40, infatti, è il sistema di propulsione di secondo stadio del Vega C, il nuovo lanciatore europeo di satelliti il cui volo di qualifica è previsto per la fine del 2019. Vega C, evoluzione di Vega, consentirà di aumentare del 60% le prestazioni, portando così il mercato accessibile a questo vettore dal 50% al 90% dei satelliti LEO (Low Earth orbit), una parte consistente dei quali gestita con lanci a carico multiplo. “Il nostro successo nel tiro al banco del motore Z40 dimostra che lo sviluppo di Vega C è ormai in una fase matura, in vista del volo di qualifica a fine 2019, ha detto il CEO di Avio, Giulio Ranzo. La straordinaria collaborazione dei nostri tecnici con quelli dell’ESA, consentono di realizzare nuove tecnologie e prodotti d’avanguardia in modo efficace, raggiungendo sempre maggiore performance e competitività di costo”. Ora si approssima l’ultima fase di sviluppo del nuovo lanciatore Vega C. Avio sarà responsabile della totalità del lanciatore, mentre in collaborazione con ArianeGroup sarà responsabile del motore a propellente solido P120C, derivato dal primo stadio del Lanciatore Vega P80, che verrà prodotto con materiale prepreg in fibra di carbonio utilizzando la tecnologia di Filament Winding. Il lanciatore brucia circa 187 tonnellate di propellente solido e 0,7 tonnellate di propellente liquido. Per realizzare il più elevato livello di sinergie tra i lanciatori europei, il motore P120C è progettato per essere utilizzato anche come booster di decollo per il nuovo Ariane 6.

Quattro settimane di preparazione, 20 tecnici e operatori specializzati coinvolti, oltre 500 misurazioni registrate attraverso i sensori durante i 92 secondi di accensione che sono serviti a bruciare 36 tonnellate di propellente solido e che hanno generano una spinta 4 volte superiore alla potenza massima del motore di un moderno aereo da trasporto passeggeri. Il test del motore Zefiro 40, che si è concluso con successo nei primi giorni di marzo in Sardegna, è una prova funzionale necessaria a qualificare il nuovo sistema di propulsione. Durante la prova, realizzata a livello del mare, sono stati raccolti tutti i parametri necessari per calcolare il comportamento del motore con un’approssimazione molto vicina alle condizioni reali in cui si troverà a operare lo Z40: l’accensione a circa 50 km dalla superficie della terra nel momento in cui il primo stadio P120 C si sarà sganciato. Il motore Zefiro 40, infatti, è il sistema di propulsione di secondo stadio del Vega C, il nuovo lanciatore europeo di satelliti il cui volo di qualifica è previsto per la fine del 2019. Vega C, evoluzione di Vega, consentirà di aumentare del 60% le prestazioni, portando così il mercato accessibile a questo vettore dal 50% al 90% dei satelliti LEO (Low Earth orbit), una parte consistente dei quali gestita con lanci a carico multiplo. “Il nostro successo nel tiro al banco del motore Z40 dimostra che lo sviluppo di Vega C è ormai in una fase matura, in vista del volo di qualifica a fine 2019, ha detto il CEO di Avio, Giulio Ranzo. La straordinaria collaborazione dei nostri tecnici con quelli dell’ESA, consentono di realizzare nuove tecnologie e prodotti d’avanguardia in modo efficace, raggiungendo sempre maggiore performance e competitività di costo”. Ora si approssima l’ultima fase di sviluppo del nuovo lanciatore Vega C. Avio sarà responsabile della totalità del lanciatore, mentre in collaborazione con ArianeGroup sarà responsabile del motore a propellente solido P120C, derivato dal primo stadio del Lanciatore Vega P80, che verrà prodotto con materiale prepreg in fibra di carbonio utilizzando la tecnologia di Filament Winding. Il lanciatore brucia circa 187 tonnellate di propellente solido e 0,7 tonnellate di propellente liquido. Per realizzare il più elevato livello di sinergie tra i lanciatori europei, il motore P120C è progettato per essere utilizzato anche come booster di decollo per il nuovo Ariane 6.

È la missione ARIEL (Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey) dedicata allo studio delle atmosfere dei pianeti in orbita attorno a stelle distanti quella selezionata oggi dallo Space Programme Committee dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) quale prossima missione di classe media. Ariel verrà lanciata nel 2028 e nell’arco di quattro anni osserverà oltre 1000 esopianeti, realizzando un vero e proprio censimento della composizione chimica delle loro atmosfere. I dati raccolti permetteranno di rispondere a domande fondamentali sulla formazione ed evoluzione dei sistemi planetari e se possano esistere attorno ad altre stelle sistemi planetari simili al nostro. La missione ARIEL è stata sviluppata da un consorzio di oltre cinquanta Istituti di quindici nazioni europee: Italia, Gran Bretagna, Francia, Polonia, Spagna, Olanda, Belgio, Austria, Danimarca, Irlanda, Germania, Ungheria, Portogallo, Repubblica Ceca e Svezia. La coordinatrice della missione è Giovanna Tinetti dello University College di Londra.

È la missione ARIEL (Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey) dedicata allo studio delle atmosfere dei pianeti in orbita attorno a stelle distanti quella selezionata oggi dallo Space Programme Committee dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) quale prossima missione di classe media. Ariel verrà lanciata nel 2028 e nell’arco di quattro anni osserverà oltre 1000 esopianeti, realizzando un vero e proprio censimento della composizione chimica delle loro atmosfere. I dati raccolti permetteranno di rispondere a domande fondamentali sulla formazione ed evoluzione dei sistemi planetari e se possano esistere attorno ad altre stelle sistemi planetari simili al nostro. La missione ARIEL è stata sviluppata da un consorzio di oltre cinquanta Istituti di quindici nazioni europee: Italia, Gran Bretagna, Francia, Polonia, Spagna, Olanda, Belgio, Austria, Danimarca, Irlanda, Germania, Ungheria, Portogallo, Repubblica Ceca e Svezia. La coordinatrice della missione è Giovanna Tinetti dello University College di Londra.

Aeronautica Militare e Agenzia Spaziale Italiana hanno firmato l’accordo esecutivo per la collaborazione nelle attività di volo suborbitale e della medicina aerospaziale. L’accordo, che reca le firme del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli, e del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, è stato siglato presso il Reparto di Medicina Aerospaziale all’aeroporto militare di Pratica di Mare e promuove lo sviluppo di attività congiunte tra le due Istituzioni nazionali titolari della ricerca scientifica e della sperimentazione nel settore “spazio”. L’Aeronautica Militare si è già da tempo dotata di risorse infrastrutturali e di personale altamente specializzato nel settore, aderendo anche a programmi aerospaziali internazionali, con grandi ritorni professionali e scientifici, acquisendo competenze specialistiche nei settori del volo astronautico e dei nuovi sistemi di trasporto spaziale. L’Agenzia Spaziale Italiana, parallelamente, è impegnata in progetti ed iniziative che consentano alla Nazione di cogliere le importanti opportunità tecnologiche e commerciali legate ai nuovi sistemi di trasporto aerospaziale, con particolare riguardo a quelle con profilo di volo suborbitale. Con questa cooperazione, che si esplicherà attraverso la costituzione di un apposito tavolo di esperti che concorderà e realizzerà progetti congiunti tra le due Istituzioni, allo scopo di coltivare una sinergia efficace e benefica per il sistema Paese. Esempi di tali attività sono la realizzazione di voli suborbitali ed aerospaziali, la conduzione di esperimenti scientifici, lo sviluppo di professionalità altamente specializzate ed il supporto ad operazioni nel campo della medicina aerospaziale. Per il Generale Vecciarelli “la firma dell’Accordo rappresenta la volontà di collaborazione e stretta interrelazione tra le Istituzioni militari e civili, con l’intento di costruire una governance nazionale con il supporto dell’industria, per garantire quel dominio aerospaziale, inteso come naturale estensione di quello aeronautico, essenziale per esigenze di difesa nazionale e lo sviluppo di capacità duali in un settore in forte sviluppo.” “L’accordo apre la strada a studi biomedici di avanguardia sulle condizioni umane nei voli suborbitali e spaziali” aggiunge il Presidente dell’ASI Battiston. “La storica collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Difesa si inserisce nel nuovo quadro disegnato dalla nuova legge sull’aerospazio che coinvolge il governo nel suo complesso e l’industria con l’obiettivo di rafforzare le capacità nazionali in un settore strategico.”

Aeronautica Militare e Agenzia Spaziale Italiana hanno firmato l’accordo esecutivo per la collaborazione nelle attività di volo suborbitale e della medicina aerospaziale. L’accordo, che reca le firme del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli, e del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, è stato siglato presso il Reparto di Medicina Aerospaziale all’aeroporto militare di Pratica di Mare e promuove lo sviluppo di attività congiunte tra le due Istituzioni nazionali titolari della ricerca scientifica e della sperimentazione nel settore “spazio”. L’Aeronautica Militare si è già da tempo dotata di risorse infrastrutturali e di personale altamente specializzato nel settore, aderendo anche a programmi aerospaziali internazionali, con grandi ritorni professionali e scientifici, acquisendo competenze specialistiche nei settori del volo astronautico e dei nuovi sistemi di trasporto spaziale. L’Agenzia Spaziale Italiana, parallelamente, è impegnata in progetti ed iniziative che consentano alla Nazione di cogliere le importanti opportunità tecnologiche e commerciali legate ai nuovi sistemi di trasporto aerospaziale, con particolare riguardo a quelle con profilo di volo suborbitale. Con questa cooperazione, che si esplicherà attraverso la costituzione di un apposito tavolo di esperti che concorderà e realizzerà progetti congiunti tra le due Istituzioni, allo scopo di coltivare una sinergia efficace e benefica per il sistema Paese. Esempi di tali attività sono la realizzazione di voli suborbitali ed aerospaziali, la conduzione di esperimenti scientifici, lo sviluppo di professionalità altamente specializzate ed il supporto ad operazioni nel campo della medicina aerospaziale. Per il Generale Vecciarelli “la firma dell’Accordo rappresenta la volontà di collaborazione e stretta interrelazione tra le Istituzioni militari e civili, con l’intento di costruire una governance nazionale con il supporto dell’industria, per garantire quel dominio aerospaziale, inteso come naturale estensione di quello aeronautico, essenziale per esigenze di difesa nazionale e lo sviluppo di capacità duali in un settore in forte sviluppo.” “L’accordo apre la strada a studi biomedici di avanguardia sulle condizioni umane nei voli suborbitali e spaziali” aggiunge il Presidente dell’ASI Battiston. “La storica collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Difesa si inserisce nel nuovo quadro disegnato dalla nuova legge sull’aerospazio che coinvolge il governo nel suo complesso e l’industria con l’obiettivo di rafforzare le capacità nazionali in un settore strategico.”

Thales Alenia Space ha consegnato il 15 marzo il radiometro a banda larga (BBR), uno strumento scientifico per la missione satellitare Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer (EarthCARE) dell’Agenzia Spaziale Europea. Progettato e realizzato da Thales Alenia Space nel Regno Unito, è stato consegnato al centro di integrazione satellitare Airbus Defense & Space (primo contraente) di Friedrichshafen, in Germania. La missione EarthCARE, sviluppata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA), aiuterà a comprendere meglio la relazione fra nuvole, fluidi e radiazioni e i loro effetti combinati sul sistema climatico della Terra. Una missione ad alta priorità che migliorerà la nostra comprensione della scienza alla base della climatologia e delle previsioni meteorologiche. Il radiometro a banda larga misurerà sia il flusso solare riflesso sia il flusso termico terrestre, prendendo le misure attraverso lo spettro dall’ultravioletto all’infrarosso. Si compone di tre telescopi, sofisticati sistemi di calibrazione e rivelatori appositamente sviluppati per coprire l’intero spettro. Al centro di una sfida significativa di progettazione ed ingegneria, il BBR stabilirà un nuovo standard nel settore della radiometria satellitare. Gli ingegneri di Thales Alenia Space nel Regno Unito hanno guidato la progettazione, la costruzione e il collaudo del BBR. Altre aziende e università britanniche hanno dato il loro contributo significativo a questo strumento, tra cui il Rutherford Appleton Laboratory (assemblaggio dei telescopi), ESR (meccanismo di assemblaggio) e SciSys (software di bordo). Il BBR è il primo strumento ottico di osservazione terrestre prodotto da un team britannico per una missione ESA da più di 20 anni. Inoltre, Leonardo ha contribuito alla missione EarthCARE fornendo al prime contractor Airbus il trasmettitore laser di potenza a stato solido dello strumento ATLID (Atmospheric Lidar), i sensori d’assetto e il generatore fotovoltaico per l’alimentazione del satellite.

Thales Alenia Space ha consegnato il 15 marzo il radiometro a banda larga (BBR), uno strumento scientifico per la missione satellitare Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer (EarthCARE) dell’Agenzia Spaziale Europea. Progettato e realizzato da Thales Alenia Space nel Regno Unito, è stato consegnato al centro di integrazione satellitare Airbus Defense & Space (primo contraente) di Friedrichshafen, in Germania. La missione EarthCARE, sviluppata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA), aiuterà a comprendere meglio la relazione fra nuvole, fluidi e radiazioni e i loro effetti combinati sul sistema climatico della Terra. Una missione ad alta priorità che migliorerà la nostra comprensione della scienza alla base della climatologia e delle previsioni meteorologiche. Il radiometro a banda larga misurerà sia il flusso solare riflesso sia il flusso termico terrestre, prendendo le misure attraverso lo spettro dall’ultravioletto all’infrarosso. Si compone di tre telescopi, sofisticati sistemi di calibrazione e rivelatori appositamente sviluppati per coprire l’intero spettro. Al centro di una sfida significativa di progettazione ed ingegneria, il BBR stabilirà un nuovo standard nel settore della radiometria satellitare. Gli ingegneri di Thales Alenia Space nel Regno Unito hanno guidato la progettazione, la costruzione e il collaudo del BBR. Altre aziende e università britanniche hanno dato il loro contributo significativo a questo strumento, tra cui il Rutherford Appleton Laboratory (assemblaggio dei telescopi), ESR (meccanismo di assemblaggio) e SciSys (software di bordo). Il BBR è il primo strumento ottico di osservazione terrestre prodotto da un team britannico per una missione ESA da più di 20 anni. Inoltre, Leonardo ha contribuito alla missione EarthCARE fornendo al prime contractor Airbus il trasmettitore laser di potenza a stato solido dello strumento ATLID (Atmospheric Lidar), i sensori d’assetto e il generatore fotovoltaico per l’alimentazione del satellite.

La scienza dell’universo perde il suo prim’attore: l’astrofisico Stephen Hawking si è spento all’età di 76 anni. Lui, capace di superare la terribile esperienza della Sla, la malattia degenerativa che non gli ha impedito di studiare e affermarsi come uno dei più grandi scienziati della storia. Scompare l’uomo della “Teoria del tutto”, che ha inanellato una serie di studi fondamentali per la conoscenza del cosmo, capace di addentrarsi nella fisica dei buchi neri, individuare un particolare tipo di radiazione che prende il suo nome, elaborare un nuovo concetto di evoluzione dell’universo, disseminare con chiarezza e in chiave divulgativa i suoi elaborati scientifici. Non ha sconfitto la Sla, ma è riuscito ad aggirarla, vincendo l’immobilità fino a provare l’esperienza del volo parabolico e vivere, anche se per manciate di secondi, l’assenza di gravità, fino a sentirsi un superman. Lo attendeva anche volo suborbitale con la Virgin Galactic.

La scienza dell’universo perde il suo prim’attore: l’astrofisico Stephen Hawking si è spento all’età di 76 anni. Lui, capace di superare la terribile esperienza della Sla, la malattia degenerativa che non gli ha impedito di studiare e affermarsi come uno dei più grandi scienziati della storia. Scompare l’uomo della “Teoria del tutto”, che ha inanellato una serie di studi fondamentali per la conoscenza del cosmo, capace di addentrarsi nella fisica dei buchi neri, individuare un particolare tipo di radiazione che prende il suo nome, elaborare un nuovo concetto di evoluzione dell’universo, disseminare con chiarezza e in chiave divulgativa i suoi elaborati scientifici. Non ha sconfitto la Sla, ma è riuscito ad aggirarla, vincendo l’immobilità fino a provare l’esperienza del volo parabolico e vivere, anche se per manciate di secondi, l’assenza di gravità, fino a sentirsi un superman. Lo attendeva anche volo suborbitale con la Virgin Galactic.

Quattro settimane di preparazione, 20 tecnici e operatori specializzati coinvolti, oltre 500 misurazioni registrate attraverso i sensori durante i 92 secondi di accensione che sono serviti a bruciare 36 tonnellate di propellente solido e che hanno generano una spinta 4 volte superiore alla potenza massima del motore di un moderno aereo da trasporto passeggeri. Il test del motore Zefiro 40, che si è concluso con successo nei primi giorni di marzo in Sardegna, è una prova funzionale necessaria a qualificare il nuovo sistema di propulsione. Durante la prova, realizzata a livello del mare, sono stati raccolti tutti i parametri necessari per calcolare il comportamento del motore con un’approssimazione molto vicina alle condizioni reali in cui si troverà a operare lo Z40: l’accensione a circa 50 km dalla superficie della terra nel momento in cui il primo stadio P120 C si sarà sganciato. Il motore Zefiro 40, infatti, è il sistema di propulsione di secondo stadio del Vega C, il nuovo lanciatore europeo di satelliti il cui volo di qualifica è previsto per la fine del 2019. Vega C, evoluzione di Vega, consentirà di aumentare del 60% le prestazioni, portando così il mercato accessibile a questo vettore dal 50% al 90% dei satelliti LEO (Low Earth orbit), una parte consistente dei quali gestita con lanci a carico multiplo.

Quattro settimane di preparazione, 20 tecnici e operatori specializzati coinvolti, oltre 500 misurazioni registrate attraverso i sensori durante i 92 secondi di accensione che sono serviti a bruciare 36 tonnellate di propellente solido e che hanno generano una spinta 4 volte superiore alla potenza massima del motore di un moderno aereo da trasporto passeggeri. Il test del motore Zefiro 40, che si è concluso con successo nei primi giorni di marzo in Sardegna, è una prova funzionale necessaria a qualificare il nuovo sistema di propulsione. Durante la prova, realizzata a livello del mare, sono stati raccolti tutti i parametri necessari per calcolare il comportamento del motore con un’approssimazione molto vicina alle condizioni reali in cui si troverà a operare lo Z40: l’accensione a circa 50 km dalla superficie della terra nel momento in cui il primo stadio P120 C si sarà sganciato. Il motore Zefiro 40, infatti, è il sistema di propulsione di secondo stadio del Vega C, il nuovo lanciatore europeo di satelliti il cui volo di qualifica è previsto per la fine del 2019. Vega C, evoluzione di Vega, consentirà di aumentare del 60% le prestazioni, portando così il mercato accessibile a questo vettore dal 50% al 90% dei satelliti LEO (Low Earth orbit), una parte consistente dei quali gestita con lanci a carico multiplo.