da Sorrentino | Mar 7, 2018 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

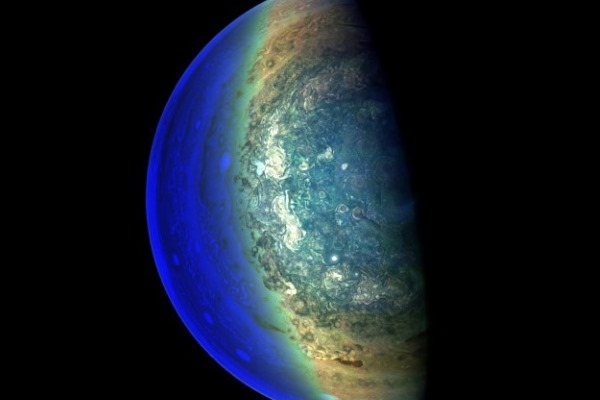

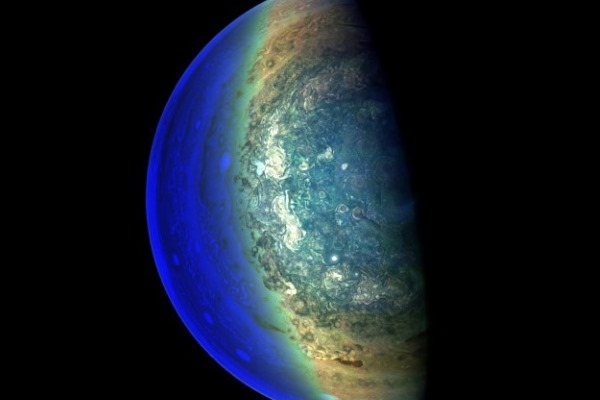

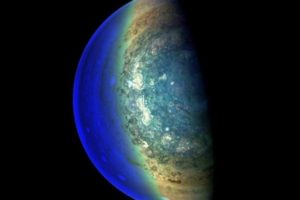

Come un coreografico balletto, gruppi ben ordinati di enormi cicloni grandi migliaia di chilometri piroettano nell’atmosfera attorno ai poli del pianeta Giove. A scoprirli è stato un gruppo internazionale di ricercatori guidato da Alberto Adriani dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, a cui hanno partecipato altri colleghi dell’INAF, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), grazie all’analisi delle immagini raccolte dallo strumento JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper) a bordo della sonda Juno della Nasa. “Con le accuratissime riprese nell’infrarosso inviateci da JIRAM abbiamo scoperto, per la prima volta, la complessa danza dei vortici atmosferici in prossimità del polo nord e del polo sud di Giove” commenta Adriani, responsabile scientifico di JIRAM e primo autore dell’articolo pubblicato sulla rivista Nature che descrive la scoperta. “In particolare, esistono due cicloni che stazionano in corrispondenza di ciascun polo, circondati da strutture vorticose che fanno loro da corona”.

In prossimità del ciclone sul polo nord stazionano altri otto cicloni di uguali dimensioni, mentre cinque sono quelli dislocati intorno al ciclone situato sopra il polo sud. Le dimensioni di questi cicloni sono enormi, paragonabili a quelle del raggio del nostro pianeta: al nord possono raggiungere un diametro di 4 mila chilometri e al sud addirittura superare i 6 mila chilometri da un estremo all’altro. Anche le velocità dei venti all’interno di queste strutture atmosferiche sono notevoli e oscillano tra i 150 e i 350 chilometri orari. “Nelle osservazioni ripetute, compiute in questi mesi da JIRAM, abbiamo notato una sostanziale stabilità della configurazione dei vortici polari su Giove – aggiunge Adriani –, tanto stabile da bloccare il movimento di quelle strutture cicloniche che si formano a latitudini più basse e tentano di muoversi verso i poli”.

Mai prima d’ora era stato possibile osservare le regioni polari del pianeta più grande del Sistema solare. La sonda Juno è riuscita in questo compito grazie al suo inserimento in un’orbita polare attorno a Giove e agli avanzati strumenti scientifici che porta a bordo, tra cui JIRAM, una sorta di “macchina fotografica” nell’infrarosso in grado di osservare sia le emissioni aurorali che quelle termiche del pianeta. “La realizzazione di questo strumento costituisce un importante successo tecnologico e scientifico per la comunità italiana ed è frutto dell’importante e determinante sforzo di coordinamento effettuato dall’ASI per consentire alla Leonardo S.p.A, industria che ha realizzato lo strumento, di lavorare in perfetta sinergia con l’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF, a cui appartiene il responsabile scientifico”, aggiunge Angelo Olivieri, Responsabile di Programma ASI per JIRAM.

L’analisi dei dati dello strumento JIRAM è frutto anche di una collaborazione con ricercatori dell’Istituto di Scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISAC-CNR), che hanno messo a disposizione del team di Adriani le loro competenze sull’atmosfera. “Lo sfruttamento delle conoscenze acquisite sull’atmosfera terrestre hanno permesso l’interpretazione dei dati acquisiti sulle regioni polari di Giove”, commenta Bianca Maria Dinelli, responsabile del team ISAC-CNR che partecipa a questo progetto.

da Sorrentino | Mar 6, 2018 | Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

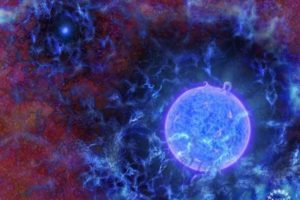

Thales Alenia Space e Inmarsat, il principale fornitore di comunicazioni satellitari mobili a livello mondiale, lavoreranno insieme all’Agenzia Spaziale Europea sull’innovativo programma Iris che migliorerà la gestione del traffico aereo in Europa. Il programma “Iris with IOC” supporta il masterplan definito in Single European Skies ATM Research (SESAR) e svilupperà servizi di comunicazione satellitare per la gestione del traffico aereo, garantendo lo scambio continuo di informazioni sulla posizione di volo degli aerei e sui punti di navigazione, consentendo ai piloti e ai controllori di volo di definire rotte ottimizzate per quanto riguarda i tempi di volo, il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Il programma utilizzerà le soluzioni IP sulla piattaforma SB-S di Inmarsat, già impiegata dalle compagnie aeree, per diminuire la pressione sugli attuali e affollati collegamenti radio in VHF, prossimi alla saturazione. Il progetto avrà una durata di 36 mesi organizzata in due fasi: la prima riguarda la finalizzazione del sistema Iris per fornire il servizio IOC (Initial Operation capability), in linea con gli obiettivi a medio termine dell’iniziativa SESAR della Commissione Europea; a seguire, la definizione del sistema Iris FOC (Full Operational Capability) a supporto di obiettivi di lungo termine di SESAR. Insieme ad Inmarsat, il progetto Iris è guidato dal core team composto da Thales Alenia Space e CGI. Thales Alenia Space sarà principalmente focalizzata sulla definizione del sistema Iris FOC, per il quale l’azienda sarà responsabile della progettazione del segmento spaziale, inclusa la roadmap ed i pre-sviluppi tecnologici. Thales Alenia Space contribuirà inoltre alla definizione ed al progetto di sistema, incluse prestazioni e sicurezza. Iris è l’elemento del programma ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems) di ESA dedicato alla comunicazione satellitare per la gestione del traffico aereo (ATM). Iris supporta il piano generale SESAR – Single European Sky ATM Research – lanciato nel 2006 da EUROCONTROL e dalla Comunità europea. Entro il 2021, Iris IOC fornirà comunicazioni bordo-terra per il controllo iniziale “4D” della rotta, localizzando un aeromobile in quattro dimensioni: latitudine, longitudine, altitudine e tempo. Ciò consentirà di tracciare precisamente i voli ed operare una gestione più efficiente del traffico aereo. I collegamenti via satellite ad alta capacità diventeranno la norma per le operazioni e le comunicazioni vocali saranno impiegate solo per operazioni specifiche ed eccezionali. Entro il 2028, Iris FOC consentirà la piena gestione della traiettoria 4D su spazi aerei in tutto il mondo e il collegamento dati sarà il principale mezzo di comunicazione tra i controllori di volo e gli equipaggi di condotta.

Thales Alenia Space e Inmarsat, il principale fornitore di comunicazioni satellitari mobili a livello mondiale, lavoreranno insieme all’Agenzia Spaziale Europea sull’innovativo programma Iris che migliorerà la gestione del traffico aereo in Europa. Il programma “Iris with IOC” supporta il masterplan definito in Single European Skies ATM Research (SESAR) e svilupperà servizi di comunicazione satellitare per la gestione del traffico aereo, garantendo lo scambio continuo di informazioni sulla posizione di volo degli aerei e sui punti di navigazione, consentendo ai piloti e ai controllori di volo di definire rotte ottimizzate per quanto riguarda i tempi di volo, il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Il programma utilizzerà le soluzioni IP sulla piattaforma SB-S di Inmarsat, già impiegata dalle compagnie aeree, per diminuire la pressione sugli attuali e affollati collegamenti radio in VHF, prossimi alla saturazione. Il progetto avrà una durata di 36 mesi organizzata in due fasi: la prima riguarda la finalizzazione del sistema Iris per fornire il servizio IOC (Initial Operation capability), in linea con gli obiettivi a medio termine dell’iniziativa SESAR della Commissione Europea; a seguire, la definizione del sistema Iris FOC (Full Operational Capability) a supporto di obiettivi di lungo termine di SESAR. Insieme ad Inmarsat, il progetto Iris è guidato dal core team composto da Thales Alenia Space e CGI. Thales Alenia Space sarà principalmente focalizzata sulla definizione del sistema Iris FOC, per il quale l’azienda sarà responsabile della progettazione del segmento spaziale, inclusa la roadmap ed i pre-sviluppi tecnologici. Thales Alenia Space contribuirà inoltre alla definizione ed al progetto di sistema, incluse prestazioni e sicurezza. Iris è l’elemento del programma ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems) di ESA dedicato alla comunicazione satellitare per la gestione del traffico aereo (ATM). Iris supporta il piano generale SESAR – Single European Sky ATM Research – lanciato nel 2006 da EUROCONTROL e dalla Comunità europea. Entro il 2021, Iris IOC fornirà comunicazioni bordo-terra per il controllo iniziale “4D” della rotta, localizzando un aeromobile in quattro dimensioni: latitudine, longitudine, altitudine e tempo. Ciò consentirà di tracciare precisamente i voli ed operare una gestione più efficiente del traffico aereo. I collegamenti via satellite ad alta capacità diventeranno la norma per le operazioni e le comunicazioni vocali saranno impiegate solo per operazioni specifiche ed eccezionali. Entro il 2028, Iris FOC consentirà la piena gestione della traiettoria 4D su spazi aerei in tutto il mondo e il collegamento dati sarà il principale mezzo di comunicazione tra i controllori di volo e gli equipaggi di condotta.

da Sorrentino | Mar 2, 2018 | Primo Piano

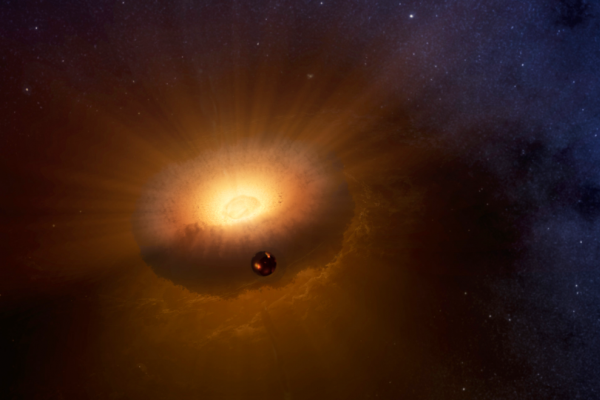

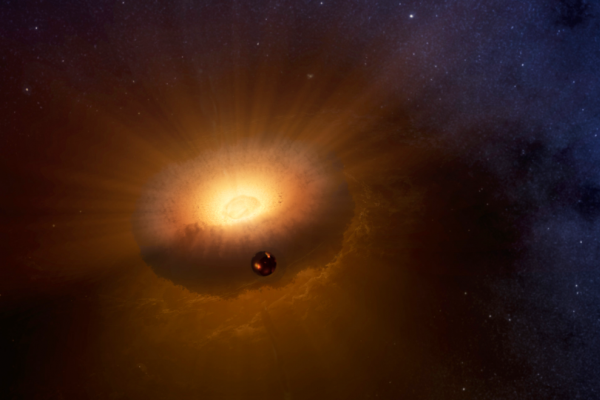

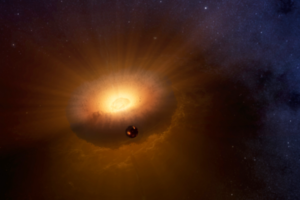

Terra e Luna erano, secondo gli ultimi studi, una sola cosa, un’ammasso a forma di ciambella che avrebbe sprigionato, ovvero partorito, il nostro satellite naturale lasciando che il pianeta azzurro evolvesse come lo conosciamo. Una situazione che viene fatta risalire a quattro miliardi di anni fa. La nuova ipotesi, descritta e pubblicata sulla rivista Journal of Geophysical Research, è stata elaborata da Simon Lock, giovane laureato del dipartimento di scienze planetarie di Harvard. Non il classico impatto, dunque, tra l’embrione planetario della Terra e un planetoide, che avrebbe rilasciato i materiali pesanti destinati a formare col tempo la Luna, (le cui condizioni a contorno sarebbero state molto difficili dal verificarsi per una questione di masse e composizione chimica), ma uno scenario completamente diverso. Comprovato che i componenti di Terra e Luna sono gli stessi, lo scenario avanzato dal giovane ricercatore presuppone l’esistenza di un oggetto ribattezzato “synestia”, un’enorme ciambella in rotazione formata da rocce liquide e materiale gassoso, nel cui cuore si sarebbe formata la Terra, mentre un piccolo nucleo di rocce fuse, fuoriuscendo, avrebbe formato la Luna. Il nuovo modello di formazione planetaria è sostenuto, nella pubblicazione, da altrettanto autorevoli ricercatori dell’Università della California Davis, della britannica Bristol e del SETI Institute.

Terra e Luna erano, secondo gli ultimi studi, una sola cosa, un’ammasso a forma di ciambella che avrebbe sprigionato, ovvero partorito, il nostro satellite naturale lasciando che il pianeta azzurro evolvesse come lo conosciamo. Una situazione che viene fatta risalire a quattro miliardi di anni fa. La nuova ipotesi, descritta e pubblicata sulla rivista Journal of Geophysical Research, è stata elaborata da Simon Lock, giovane laureato del dipartimento di scienze planetarie di Harvard. Non il classico impatto, dunque, tra l’embrione planetario della Terra e un planetoide, che avrebbe rilasciato i materiali pesanti destinati a formare col tempo la Luna, (le cui condizioni a contorno sarebbero state molto difficili dal verificarsi per una questione di masse e composizione chimica), ma uno scenario completamente diverso. Comprovato che i componenti di Terra e Luna sono gli stessi, lo scenario avanzato dal giovane ricercatore presuppone l’esistenza di un oggetto ribattezzato “synestia”, un’enorme ciambella in rotazione formata da rocce liquide e materiale gassoso, nel cui cuore si sarebbe formata la Terra, mentre un piccolo nucleo di rocce fuse, fuoriuscendo, avrebbe formato la Luna. Il nuovo modello di formazione planetaria è sostenuto, nella pubblicazione, da altrettanto autorevoli ricercatori dell’Università della California Davis, della britannica Bristol e del SETI Institute.

(photo credit: Sarah Stewart/UC Davis based on NASA rendering)

da Sorrentino | Mar 1, 2018 | Astronomia, Primo Piano

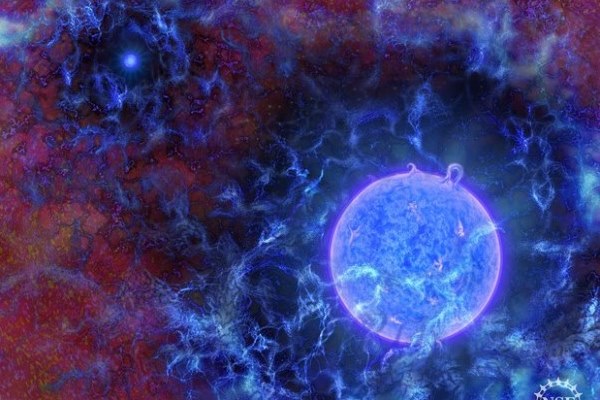

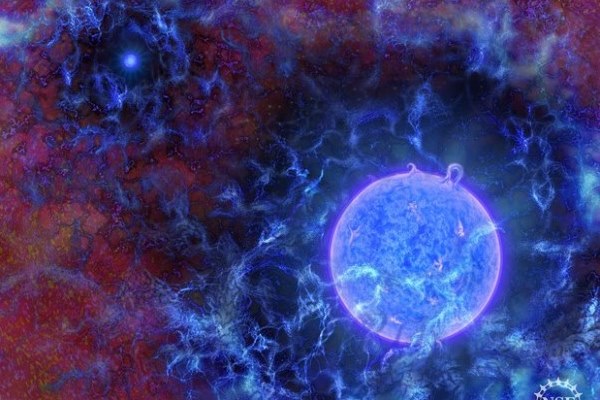

Un potente telescopio terrestre in terra d’Australia è riuscito ad abbattere il muro dell’universo visibile oltre il quale neppure il telescopio spaziale Hubble è riuscito ad arrivare. Grazie all’antenna radio dell’esperimento Edges, gli astronomi sono riusciti a captare il segnale più antico dell’Universo primordiale, il debole sussurro cosmico delle prime stelle che permette di datarne la formazione a 180 milioni di anni dopo il Big Bang. Per spiegarne il timbro e la potenza, gli astronomi hanno definito il segnale come «il battito d’ali di un colibrì nel bel mezzo di un uragano». Un segnale proveniente da un universo più freddo di quanto si ipotizzasse, la qual cosa, secondo un altro studio, a cura di Rennan Barkana dell’Università di Tel Aviv e pubblicato su Nature, sarebbe frutto dell’interazione con la materia oscura.

Un potente telescopio terrestre in terra d’Australia è riuscito ad abbattere il muro dell’universo visibile oltre il quale neppure il telescopio spaziale Hubble è riuscito ad arrivare. Grazie all’antenna radio dell’esperimento Edges, gli astronomi sono riusciti a captare il segnale più antico dell’Universo primordiale, il debole sussurro cosmico delle prime stelle che permette di datarne la formazione a 180 milioni di anni dopo il Big Bang. Per spiegarne il timbro e la potenza, gli astronomi hanno definito il segnale come «il battito d’ali di un colibrì nel bel mezzo di un uragano». Un segnale proveniente da un universo più freddo di quanto si ipotizzasse, la qual cosa, secondo un altro studio, a cura di Rennan Barkana dell’Università di Tel Aviv e pubblicato su Nature, sarebbe frutto dell’interazione con la materia oscura.

Nel contempo, un team di ricercatori, tra cui alcuni dell’Istituto nazionale di astrofisica, Istituto nazionale di fisica nucleare e Agenzia spaziale italiana, coinvolti nella missione Fermi della NASA e nello studio dell’universo nelle onde radio, ha individuato la prima pulsar al millisecondo visibile solo in raggi gamma, la cui esistenza è stata acquisita grazie alla potenza di calcolo di decine di migliaia di computer domestici, messi in rete da ogni parte del mondo grazie a un progetto di scienza condivisa. Si tratta del progetto di calcolo distribuito Einstein@Home, un’iniziativa di citizen science lanciata nel 2005 a cui partecipano decine di migliaia di volontari contribuendo con la potenza di calcolo dei loro computer, che viene sfruttata da un salvaschermo speciale attivato durante i periodi di inattività. Il progetto ha l’obiettivo di individuare deboli segnali astrofisici prodotti da stelle di neutroni in rapida rotazione grazie all’analisi dei dati del telescopio spaziale Fermi, il satellite della Nasa dedicato allo studio della radiazione gamma di alta e altissima energia, a cui l’Italia collabora con ASi, INAF e INFN. Focalizzandosi sull’analisi di sorgenti non identificate con caratteristiche simili a quelle delle pulsar, questa rete di computer ha scoperto due nuove stelle di neutroni in rapida rotazione. Mentre finora tutte le altre pulsar al millisecondo – che cioè compiono un giro completo attorno al loro asse in un tempo compreso tra 1 e 10 millisecondi – erano state osservate anche con i radiotelescopi, una delle due scoperte da Einstein@Home è la prima in assoluto scoperta grazie alla sua sola emissione pulsante nei raggi gamma e potrebbe essere la capostipite di centinaia di altri oggetti celesti dalle caratteristiche simili. Luminose e intermittenti come dei potenti fari cosmici puntati verso la Terra, le stelle di neutroni sono resti compatti derivati da potenti esplosioni di supernova e sono composte da materiali estremamente densi; misurano circa 20 chilometri e pesano più del nostro Sole. Grazie ai loro forti campi magnetici e alla loro rapida rotazione, emettono onde radio e raggi gamma. Quando questi fasci di radiazione incrociano la Terra durante la loro rotazione, la stella di neutroni diventa visibile come una sorgente radio o gamma pulsante. La prima delle pulsar descritta nello studio è stata classificata come Psr J1035−6720 e ruota alla frequenza di 348 volte al secondo; la seconda si chiama Psr J1744−7619 e ruota 213 volte al secondo. Le caratteristiche di queste due stelle di neutroni sono state estratte dai dati di Fermi-Lat in combinazione con le osservazioni radio del Parkes Radio Telescope. Mentre la pulsar Psr J1035-6720 emette un insolitamente debole segnale radio, da PSR J1744-7619 non sono state rilevate emissioni radio. Questo la rende la prima pulsar millisecondo in “silenzio radio” mai avvistata.

da Sorrentino | Feb 17, 2018 | Astronomia, Primo Piano

L’esclissi di Sole del 15 febbraio, visibile solo alle latitudini più meridionali del pianeta, è stata immortalata da Marco Buttu dell’Inaf di Cagliari, che fa parte della 33esima spedizione italiana in Antartide alla stazione Concordia. In condizioni meteoclimatiche estreme, a 54 gradi sotto zero ma ben -68 percepiti dal corpo umano, il ricercatore è riuscito per primo a immortalare lo spettacolare fenomeno quando due terzi del continente antartico sono stati attraversati dall’ombra della Luna. Un’immagine mozzafiato che ha fissato il particolare tipo di eclissi anulare, un oscuramento parziale del Sole dovuto al transito della Luna davanti al suo disco e che tuttavia lascia ben visibile il profilo della nostra stella. Le eclissi anulari si verificano quando la Luna non copre completamente la stella lasciando visibile il perimetro del Sole. L’eclissi è stata visibile, anche se in misura minore, in parte del Cile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasile e Isola Falkland. La foto è stata scattata da Marco Buttu alle 4 di mattina (ora locale a Concordia Station) nel momento di picco dell’eclissi.

L’esclissi di Sole del 15 febbraio, visibile solo alle latitudini più meridionali del pianeta, è stata immortalata da Marco Buttu dell’Inaf di Cagliari, che fa parte della 33esima spedizione italiana in Antartide alla stazione Concordia. In condizioni meteoclimatiche estreme, a 54 gradi sotto zero ma ben -68 percepiti dal corpo umano, il ricercatore è riuscito per primo a immortalare lo spettacolare fenomeno quando due terzi del continente antartico sono stati attraversati dall’ombra della Luna. Un’immagine mozzafiato che ha fissato il particolare tipo di eclissi anulare, un oscuramento parziale del Sole dovuto al transito della Luna davanti al suo disco e che tuttavia lascia ben visibile il profilo della nostra stella. Le eclissi anulari si verificano quando la Luna non copre completamente la stella lasciando visibile il perimetro del Sole. L’eclissi è stata visibile, anche se in misura minore, in parte del Cile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasile e Isola Falkland. La foto è stata scattata da Marco Buttu alle 4 di mattina (ora locale a Concordia Station) nel momento di picco dell’eclissi.

da Sorrentino | Feb 13, 2018 | Industria, Primo Piano, Servizi Satellitari

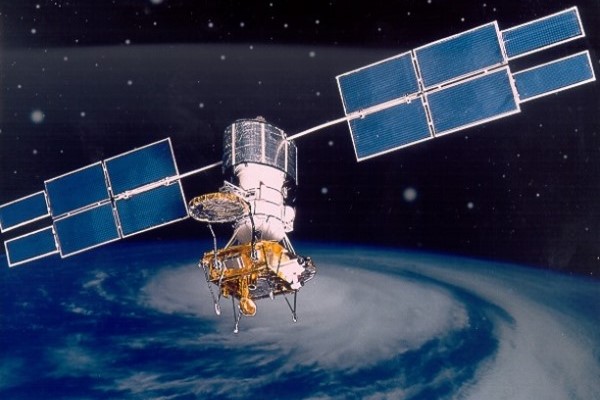

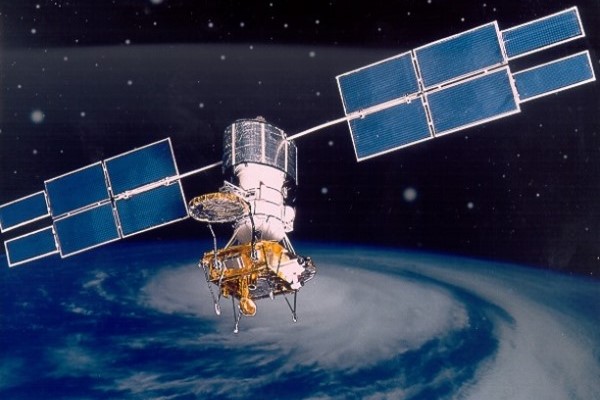

Il satellite per telecomunicazioni EUTELSAT 16C, lanciato il 17 aprile 2000, è stato recentemente deorbitato, dopo ben 17 anni e 10 mesi di servizio affidabile. Progettato per una vita operativa in orbita di 10 anni, EUTELSAT 16/C SEASAT è stato il primo satellite commerciale acquisito da un operatore satellitare europeo e ha segnato l’inizio della cooperazione tra le industrie spaziali russe ed europee. Lanciato con un razzo Proton – Block DM, il satellite è stato costruito per Eutelsat da un team integrato di ISS Reshetnev, in qualità di primo contraente e Thales Alenia Space come fornitore del payload. Per Thales Alenia Space si è trattato del primo di una lunga serie di progetti realizzati in collaborazione con la ISS Reshetnev (più di 30). Ha rappresentato, inoltre, un’apertura più ampia del mercato russo (35 payload o satelliti già consegnati o in costruzione da Thales Alenia Space, l’avvio di programmi congiunti con un produttore russo per i mercati di esportazione (5) nonché l’implementazione di un piano di cooperazione industriale con l’industria spaziale russa a livello di equipaggiamenti. Il payload EUTELSAT/16C/SESAT ha offerto 18 canali in banda Ku, consentendo a Eutelsat di offrire servizi di trasmissione televisiva, trasmissione dati e video, internet a banda larga, telelearning, telemedicina e servizi di trasferimento software. Il satellite EUTELSAT ha offerto agli utenti un alto grado di flessibilità operativa, poiché era dotato di un fascio largo e di uno a spot orientabile in commutazione fra loro.

Il satellite per telecomunicazioni EUTELSAT 16C, lanciato il 17 aprile 2000, è stato recentemente deorbitato, dopo ben 17 anni e 10 mesi di servizio affidabile. Progettato per una vita operativa in orbita di 10 anni, EUTELSAT 16/C SEASAT è stato il primo satellite commerciale acquisito da un operatore satellitare europeo e ha segnato l’inizio della cooperazione tra le industrie spaziali russe ed europee. Lanciato con un razzo Proton – Block DM, il satellite è stato costruito per Eutelsat da un team integrato di ISS Reshetnev, in qualità di primo contraente e Thales Alenia Space come fornitore del payload. Per Thales Alenia Space si è trattato del primo di una lunga serie di progetti realizzati in collaborazione con la ISS Reshetnev (più di 30). Ha rappresentato, inoltre, un’apertura più ampia del mercato russo (35 payload o satelliti già consegnati o in costruzione da Thales Alenia Space, l’avvio di programmi congiunti con un produttore russo per i mercati di esportazione (5) nonché l’implementazione di un piano di cooperazione industriale con l’industria spaziale russa a livello di equipaggiamenti. Il payload EUTELSAT/16C/SESAT ha offerto 18 canali in banda Ku, consentendo a Eutelsat di offrire servizi di trasmissione televisiva, trasmissione dati e video, internet a banda larga, telelearning, telemedicina e servizi di trasferimento software. Il satellite EUTELSAT ha offerto agli utenti un alto grado di flessibilità operativa, poiché era dotato di un fascio largo e di uno a spot orientabile in commutazione fra loro.

Thales Alenia Space e Inmarsat, il principale fornitore di comunicazioni satellitari mobili a livello mondiale, lavoreranno insieme all’Agenzia Spaziale Europea sull’innovativo programma Iris che migliorerà la gestione del traffico aereo in Europa. Il programma “Iris with IOC” supporta il masterplan definito in Single European Skies ATM Research (SESAR) e svilupperà servizi di comunicazione satellitare per la gestione del traffico aereo, garantendo lo scambio continuo di informazioni sulla posizione di volo degli aerei e sui punti di navigazione, consentendo ai piloti e ai controllori di volo di definire rotte ottimizzate per quanto riguarda i tempi di volo, il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Il programma utilizzerà le soluzioni IP sulla piattaforma SB-S di Inmarsat, già impiegata dalle compagnie aeree, per diminuire la pressione sugli attuali e affollati collegamenti radio in VHF, prossimi alla saturazione. Il progetto avrà una durata di 36 mesi organizzata in due fasi: la prima riguarda la finalizzazione del sistema Iris per fornire il servizio IOC (Initial Operation capability), in linea con gli obiettivi a medio termine dell’iniziativa SESAR della Commissione Europea; a seguire, la definizione del sistema Iris FOC (Full Operational Capability) a supporto di obiettivi di lungo termine di SESAR. Insieme ad Inmarsat, il progetto Iris è guidato dal core team composto da Thales Alenia Space e CGI. Thales Alenia Space sarà principalmente focalizzata sulla definizione del sistema Iris FOC, per il quale l’azienda sarà responsabile della progettazione del segmento spaziale, inclusa la roadmap ed i pre-sviluppi tecnologici. Thales Alenia Space contribuirà inoltre alla definizione ed al progetto di sistema, incluse prestazioni e sicurezza. Iris è l’elemento del programma ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems) di ESA dedicato alla comunicazione satellitare per la gestione del traffico aereo (ATM). Iris supporta il piano generale SESAR – Single European Sky ATM Research – lanciato nel 2006 da EUROCONTROL e dalla Comunità europea. Entro il 2021, Iris IOC fornirà comunicazioni bordo-terra per il controllo iniziale “4D” della rotta, localizzando un aeromobile in quattro dimensioni: latitudine, longitudine, altitudine e tempo. Ciò consentirà di tracciare precisamente i voli ed operare una gestione più efficiente del traffico aereo. I collegamenti via satellite ad alta capacità diventeranno la norma per le operazioni e le comunicazioni vocali saranno impiegate solo per operazioni specifiche ed eccezionali. Entro il 2028, Iris FOC consentirà la piena gestione della traiettoria 4D su spazi aerei in tutto il mondo e il collegamento dati sarà il principale mezzo di comunicazione tra i controllori di volo e gli equipaggi di condotta.

Thales Alenia Space e Inmarsat, il principale fornitore di comunicazioni satellitari mobili a livello mondiale, lavoreranno insieme all’Agenzia Spaziale Europea sull’innovativo programma Iris che migliorerà la gestione del traffico aereo in Europa. Il programma “Iris with IOC” supporta il masterplan definito in Single European Skies ATM Research (SESAR) e svilupperà servizi di comunicazione satellitare per la gestione del traffico aereo, garantendo lo scambio continuo di informazioni sulla posizione di volo degli aerei e sui punti di navigazione, consentendo ai piloti e ai controllori di volo di definire rotte ottimizzate per quanto riguarda i tempi di volo, il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Il programma utilizzerà le soluzioni IP sulla piattaforma SB-S di Inmarsat, già impiegata dalle compagnie aeree, per diminuire la pressione sugli attuali e affollati collegamenti radio in VHF, prossimi alla saturazione. Il progetto avrà una durata di 36 mesi organizzata in due fasi: la prima riguarda la finalizzazione del sistema Iris per fornire il servizio IOC (Initial Operation capability), in linea con gli obiettivi a medio termine dell’iniziativa SESAR della Commissione Europea; a seguire, la definizione del sistema Iris FOC (Full Operational Capability) a supporto di obiettivi di lungo termine di SESAR. Insieme ad Inmarsat, il progetto Iris è guidato dal core team composto da Thales Alenia Space e CGI. Thales Alenia Space sarà principalmente focalizzata sulla definizione del sistema Iris FOC, per il quale l’azienda sarà responsabile della progettazione del segmento spaziale, inclusa la roadmap ed i pre-sviluppi tecnologici. Thales Alenia Space contribuirà inoltre alla definizione ed al progetto di sistema, incluse prestazioni e sicurezza. Iris è l’elemento del programma ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems) di ESA dedicato alla comunicazione satellitare per la gestione del traffico aereo (ATM). Iris supporta il piano generale SESAR – Single European Sky ATM Research – lanciato nel 2006 da EUROCONTROL e dalla Comunità europea. Entro il 2021, Iris IOC fornirà comunicazioni bordo-terra per il controllo iniziale “4D” della rotta, localizzando un aeromobile in quattro dimensioni: latitudine, longitudine, altitudine e tempo. Ciò consentirà di tracciare precisamente i voli ed operare una gestione più efficiente del traffico aereo. I collegamenti via satellite ad alta capacità diventeranno la norma per le operazioni e le comunicazioni vocali saranno impiegate solo per operazioni specifiche ed eccezionali. Entro il 2028, Iris FOC consentirà la piena gestione della traiettoria 4D su spazi aerei in tutto il mondo e il collegamento dati sarà il principale mezzo di comunicazione tra i controllori di volo e gli equipaggi di condotta.

Terra e Luna erano, secondo gli ultimi studi, una sola cosa, un’ammasso a forma di ciambella che avrebbe sprigionato, ovvero partorito, il nostro satellite naturale lasciando che il pianeta azzurro evolvesse come lo conosciamo. Una situazione che viene fatta risalire a quattro miliardi di anni fa. La nuova ipotesi, descritta e pubblicata sulla rivista Journal of Geophysical Research, è stata elaborata da Simon Lock, giovane laureato del dipartimento di scienze planetarie di Harvard. Non il classico impatto, dunque, tra l’embrione planetario della Terra e un planetoide, che avrebbe rilasciato i materiali pesanti destinati a formare col tempo la Luna, (le cui condizioni a contorno sarebbero state molto difficili dal verificarsi per una questione di masse e composizione chimica), ma uno scenario completamente diverso. Comprovato che i componenti di Terra e Luna sono gli stessi, lo scenario avanzato dal giovane ricercatore presuppone l’esistenza di un oggetto ribattezzato “synestia”, un’enorme ciambella in rotazione formata da rocce liquide e materiale gassoso, nel cui cuore si sarebbe formata la Terra, mentre un piccolo nucleo di rocce fuse, fuoriuscendo, avrebbe formato la Luna. Il nuovo modello di formazione planetaria è sostenuto, nella pubblicazione, da altrettanto autorevoli ricercatori dell’Università della California Davis, della britannica Bristol e del SETI Institute.

Terra e Luna erano, secondo gli ultimi studi, una sola cosa, un’ammasso a forma di ciambella che avrebbe sprigionato, ovvero partorito, il nostro satellite naturale lasciando che il pianeta azzurro evolvesse come lo conosciamo. Una situazione che viene fatta risalire a quattro miliardi di anni fa. La nuova ipotesi, descritta e pubblicata sulla rivista Journal of Geophysical Research, è stata elaborata da Simon Lock, giovane laureato del dipartimento di scienze planetarie di Harvard. Non il classico impatto, dunque, tra l’embrione planetario della Terra e un planetoide, che avrebbe rilasciato i materiali pesanti destinati a formare col tempo la Luna, (le cui condizioni a contorno sarebbero state molto difficili dal verificarsi per una questione di masse e composizione chimica), ma uno scenario completamente diverso. Comprovato che i componenti di Terra e Luna sono gli stessi, lo scenario avanzato dal giovane ricercatore presuppone l’esistenza di un oggetto ribattezzato “synestia”, un’enorme ciambella in rotazione formata da rocce liquide e materiale gassoso, nel cui cuore si sarebbe formata la Terra, mentre un piccolo nucleo di rocce fuse, fuoriuscendo, avrebbe formato la Luna. Il nuovo modello di formazione planetaria è sostenuto, nella pubblicazione, da altrettanto autorevoli ricercatori dell’Università della California Davis, della britannica Bristol e del SETI Institute.

Un potente telescopio terrestre in terra d’Australia è riuscito ad abbattere il muro dell’universo visibile oltre il quale neppure il telescopio spaziale Hubble è riuscito ad arrivare. Grazie all’antenna radio dell’esperimento Edges, gli astronomi sono riusciti a captare il segnale più antico dell’Universo primordiale, il debole sussurro cosmico delle prime stelle che permette di datarne la formazione a 180 milioni di anni dopo il Big Bang. Per spiegarne il timbro e la potenza, gli astronomi hanno definito il segnale come «il battito d’ali di un colibrì nel bel mezzo di un uragano». Un segnale proveniente da un universo più freddo di quanto si ipotizzasse, la qual cosa, secondo un altro studio, a cura di Rennan Barkana dell’Università di Tel Aviv e pubblicato su Nature, sarebbe frutto dell’interazione con la materia oscura.

Un potente telescopio terrestre in terra d’Australia è riuscito ad abbattere il muro dell’universo visibile oltre il quale neppure il telescopio spaziale Hubble è riuscito ad arrivare. Grazie all’antenna radio dell’esperimento Edges, gli astronomi sono riusciti a captare il segnale più antico dell’Universo primordiale, il debole sussurro cosmico delle prime stelle che permette di datarne la formazione a 180 milioni di anni dopo il Big Bang. Per spiegarne il timbro e la potenza, gli astronomi hanno definito il segnale come «il battito d’ali di un colibrì nel bel mezzo di un uragano». Un segnale proveniente da un universo più freddo di quanto si ipotizzasse, la qual cosa, secondo un altro studio, a cura di Rennan Barkana dell’Università di Tel Aviv e pubblicato su Nature, sarebbe frutto dell’interazione con la materia oscura.

L’esclissi di Sole del 15 febbraio, visibile solo alle latitudini più meridionali del pianeta, è stata immortalata da Marco Buttu dell’Inaf di Cagliari, che fa parte della 33esima spedizione italiana in Antartide alla stazione Concordia. In condizioni meteoclimatiche estreme, a 54 gradi sotto zero ma ben -68 percepiti dal corpo umano, il ricercatore è riuscito per primo a immortalare lo spettacolare fenomeno quando due terzi del continente antartico sono stati attraversati dall’ombra della Luna. Un’immagine mozzafiato che ha fissato il particolare tipo di eclissi anulare, un oscuramento parziale del Sole dovuto al transito della Luna davanti al suo disco e che tuttavia lascia ben visibile il profilo della nostra stella. Le eclissi anulari si verificano quando la Luna non copre completamente la stella lasciando visibile il perimetro del Sole. L’eclissi è stata visibile, anche se in misura minore, in parte del Cile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasile e Isola Falkland. La foto è stata scattata da Marco Buttu alle 4 di mattina (ora locale a Concordia Station) nel momento di picco dell’eclissi.

L’esclissi di Sole del 15 febbraio, visibile solo alle latitudini più meridionali del pianeta, è stata immortalata da Marco Buttu dell’Inaf di Cagliari, che fa parte della 33esima spedizione italiana in Antartide alla stazione Concordia. In condizioni meteoclimatiche estreme, a 54 gradi sotto zero ma ben -68 percepiti dal corpo umano, il ricercatore è riuscito per primo a immortalare lo spettacolare fenomeno quando due terzi del continente antartico sono stati attraversati dall’ombra della Luna. Un’immagine mozzafiato che ha fissato il particolare tipo di eclissi anulare, un oscuramento parziale del Sole dovuto al transito della Luna davanti al suo disco e che tuttavia lascia ben visibile il profilo della nostra stella. Le eclissi anulari si verificano quando la Luna non copre completamente la stella lasciando visibile il perimetro del Sole. L’eclissi è stata visibile, anche se in misura minore, in parte del Cile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasile e Isola Falkland. La foto è stata scattata da Marco Buttu alle 4 di mattina (ora locale a Concordia Station) nel momento di picco dell’eclissi.

Il satellite per telecomunicazioni EUTELSAT 16C, lanciato il 17 aprile 2000, è stato recentemente deorbitato, dopo ben 17 anni e 10 mesi di servizio affidabile. Progettato per una vita operativa in orbita di 10 anni, EUTELSAT 16/C SEASAT è stato il primo satellite commerciale acquisito da un operatore satellitare europeo e ha segnato l’inizio della cooperazione tra le industrie spaziali russe ed europee. Lanciato con un razzo Proton – Block DM, il satellite è stato costruito per Eutelsat da un team integrato di ISS Reshetnev, in qualità di primo contraente e Thales Alenia Space come fornitore del payload. Per Thales Alenia Space si è trattato del primo di una lunga serie di progetti realizzati in collaborazione con la ISS Reshetnev (più di 30). Ha rappresentato, inoltre, un’apertura più ampia del mercato russo (35 payload o satelliti già consegnati o in costruzione da Thales Alenia Space, l’avvio di programmi congiunti con un produttore russo per i mercati di esportazione (5) nonché l’implementazione di un piano di cooperazione industriale con l’industria spaziale russa a livello di equipaggiamenti. Il payload EUTELSAT/16C/SESAT ha offerto 18 canali in banda Ku, consentendo a Eutelsat di offrire servizi di trasmissione televisiva, trasmissione dati e video, internet a banda larga, telelearning, telemedicina e servizi di trasferimento software. Il satellite EUTELSAT ha offerto agli utenti un alto grado di flessibilità operativa, poiché era dotato di un fascio largo e di uno a spot orientabile in commutazione fra loro.

Il satellite per telecomunicazioni EUTELSAT 16C, lanciato il 17 aprile 2000, è stato recentemente deorbitato, dopo ben 17 anni e 10 mesi di servizio affidabile. Progettato per una vita operativa in orbita di 10 anni, EUTELSAT 16/C SEASAT è stato il primo satellite commerciale acquisito da un operatore satellitare europeo e ha segnato l’inizio della cooperazione tra le industrie spaziali russe ed europee. Lanciato con un razzo Proton – Block DM, il satellite è stato costruito per Eutelsat da un team integrato di ISS Reshetnev, in qualità di primo contraente e Thales Alenia Space come fornitore del payload. Per Thales Alenia Space si è trattato del primo di una lunga serie di progetti realizzati in collaborazione con la ISS Reshetnev (più di 30). Ha rappresentato, inoltre, un’apertura più ampia del mercato russo (35 payload o satelliti già consegnati o in costruzione da Thales Alenia Space, l’avvio di programmi congiunti con un produttore russo per i mercati di esportazione (5) nonché l’implementazione di un piano di cooperazione industriale con l’industria spaziale russa a livello di equipaggiamenti. Il payload EUTELSAT/16C/SESAT ha offerto 18 canali in banda Ku, consentendo a Eutelsat di offrire servizi di trasmissione televisiva, trasmissione dati e video, internet a banda larga, telelearning, telemedicina e servizi di trasferimento software. Il satellite EUTELSAT ha offerto agli utenti un alto grado di flessibilità operativa, poiché era dotato di un fascio largo e di uno a spot orientabile in commutazione fra loro.