da Sorrentino | Dic 7, 2017 | Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

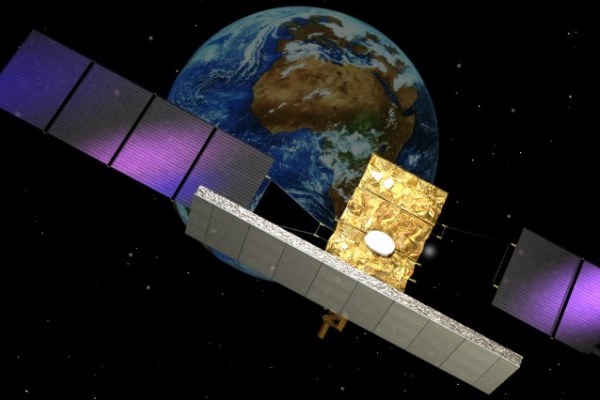

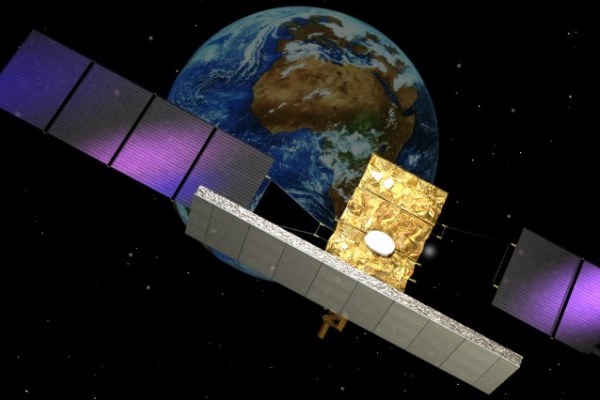

Le attività spaziali hanno l’ambizione di essere utili al pianeta e in generale alla società civile e industriale. L’osservazione della Terra è un segmento strategico per tenerne sotto controllo lo stato di salute, supportare la gestione delle risorse, analizzare gli effetti dei cambiamenti climatici. Il programma COSMO-Skymed, fiore all’occhiello dell’Agenzia Spaziale Italiana che lo ha sviluppato con Leonardo e Thales Alenia Space e lo gestisce attraverso il centro spaziale del Fucino di Telespazio, ha celebrato il decennale con un evento svoltosi al museo MAXXI di Roma. Il primo satellite della costellazione COSMO-Skymed entrò in orbita il 7 giugno 2007 e verso la fine di quello stesso anno divenne operativo. Quelli attivi sono diventati quattro, che hanno prodotto oltre un milione di immagini radar, mentre già di appresta a entrare in gioco la seconda generazione. COSMO-Skymed è un programma duale, che serve per l’80% a scopi civile e per il 20% a supporto della Difesa. Un sistema di osservazione radar che ha dato all’Italia il primato in questo segmento spaziale sempre più strategico. Basti pensare al contributo che i satelliti COSMO-Skymed forniscono su scala planetaria alla macchina dei soccorsi in occasione di gravità calamità, come terremoti e uragani, o disastri provocati da incidenti, ma anche e soprattutto per analizzare lo stato dei ghiacci e i patrimoni Unesco sparsi ovunque.

Le attività spaziali hanno l’ambizione di essere utili al pianeta e in generale alla società civile e industriale. L’osservazione della Terra è un segmento strategico per tenerne sotto controllo lo stato di salute, supportare la gestione delle risorse, analizzare gli effetti dei cambiamenti climatici. Il programma COSMO-Skymed, fiore all’occhiello dell’Agenzia Spaziale Italiana che lo ha sviluppato con Leonardo e Thales Alenia Space e lo gestisce attraverso il centro spaziale del Fucino di Telespazio, ha celebrato il decennale con un evento svoltosi al museo MAXXI di Roma. Il primo satellite della costellazione COSMO-Skymed entrò in orbita il 7 giugno 2007 e verso la fine di quello stesso anno divenne operativo. Quelli attivi sono diventati quattro, che hanno prodotto oltre un milione di immagini radar, mentre già di appresta a entrare in gioco la seconda generazione. COSMO-Skymed è un programma duale, che serve per l’80% a scopi civile e per il 20% a supporto della Difesa. Un sistema di osservazione radar che ha dato all’Italia il primato in questo segmento spaziale sempre più strategico. Basti pensare al contributo che i satelliti COSMO-Skymed forniscono su scala planetaria alla macchina dei soccorsi in occasione di gravità calamità, come terremoti e uragani, o disastri provocati da incidenti, ma anche e soprattutto per analizzare lo stato dei ghiacci e i patrimoni Unesco sparsi ovunque.

Il sistema satellitare COSMO-SkyMed ha cambiato il modo di osservare la Terra, assicurando informazioni fondamentali per la nostra sicurezza e per comprendere i fenomeni che interessano il nostro Pianeta. Di questo hanno discusso al MAXXI di Roma la Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca, Valeria Fedeli, il Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, Gen. S.A. Carlo Magrassi, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, e l’Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, durante l’evento “Happy Birthday COSMO-SkyMed #10”.L’incontro ha celebrato i successi della più impegnativa impresa realizzata dall’Italia nel campo dell’Osservazione della Terra ed è stato l’occasione per porre l’accento sulle capacità del sistema Paese, che, grazie alla collaborazione tra enti, istituzioni, ricerca, università e industria, ha saputo costruire un insieme di satelliti senza uguali e assicurarsi una posizione preminente nel settore a livello mondiale. L’evento non è stato solamente il momento di ricordare i risultati conseguiti ma è stato soprattutto l’occasione per guardare all’imminente futuro, quando verrà lanciata COSMO-SkyMed Second Generation (CSG), la nuova costellazione che sarà sempre più al passo con le esigenze di sicurezza e di controllo dello stato di salute del nostro Pianeta.

COSMO-SkyMed è l’unica costellazione di osservazione della Terra a uso duale oggi esistente a livello globale. Nei primi dieci anni di attività ha catturato oltre 1 milione di scene radar in tutto il mondo, vigilando sulla Terra 24 ore su 24 in ogni condizione meteorologica e di visibilità: dal contributo alla sicurezza nazionale al supporto alle popolazioni colpite da disastri naturali come i terremoti dell’Aquila nel 2009 e di Amatrice del 2016, il ciclone Nargis in Birmania nel 2008 o l’uragano Harvey quest’anno, dal monitoraggio della deforestazione in Amazzonia alla fornitura di dati e strumenti per un’agricoltura sostenibile, dal controllo dei siti UNESCO al monitoraggio del recedere dei ghiacci nelle regioni polari, fino al controllo degli sversamenti di petrolio nel Golfo del Messico in seguito all’esplosione della piattaforma Deepwater Horizon nel 2010.

A partire dal 2018, la seconda generazione del sistema, anch’essa sviluppata da Leonardo e dalle sue joint venture, prenderà progressivamente il posto di quella attualmente in funzione, migliorando efficienza e capacità in settori fondamentali per la sicurezza e la protezione del nostro Pianeta quali il monitoraggio del territorio e la gestione sostenibile delle sue risorse, la sicurezza e la gestione di eventi naturali ed emergenze, la lotta agli effetti del cambiamento climatico.

Il Presidente dell’ASI, Roberto Battiston, ha sottolineato che COSMO-SkyMed “è un asset fondamentale non solo del sistema spaziale italiano ma del nostro Paese sotto diversi aspetti: è infatti un programma che mantiene l’Italia sulla frontiera tecnologica e ci consente di giocare un ruolo di primaria importanza a livello internazionale sui temi della sicurezza e della gestione delle emergenze. Da anni – ha aggiunto – la costellazione viene utilizzata massivamente per un’analisi approfondita dei “climatizzatori” più importanti della Terra, come le regioni polari, aree che hanno un impatto estremamente importante sul clima, il meteo, e sul funzionamento dell’intero ecosistema terrestre. Per questo da oggi COSMO-SkyMed inizierà a twittare su temi dell’ambiente e del climate change e a dare al pubblico un aggiornamento costante su temi così importanti”, ha concluso Battiston.

“COSMO-SkyMed è un fiore all’occhiello della tecnologia spaziale italiana nel mondo e una componente essenziale per il suo sviluppo. Le informazioni provenienti da questo sistema, unico nel suo genere, si dimostrano ogni giorno importantissime per osservare e comprendere il Pianeta e per garantire la nostra sicurezza. COSMO-SkyMed ha inoltre consentito all’industria del nostro Paese di acquisire competenze leader tanto nella tecnologia radar di osservazione della Terra quanto nei servizi e nelle applicazioni di geo-informazione: negli anni, abbiamo stretto accordi per l’utilizzo dei dati della costellazione in Europa, Asia, Sudamerica, USA e Canada, conquistando un ruolo da protagonista globale in questo mercato” – ha affermato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo. “A 10 anni dal lancio del primo satellite, COSMO-SkyMed rappresenta un’infrastruttura strategica per l’Italia; mantenerla all’avanguardia con il lancio di satelliti di seconda generazione che permettano un completo rinnovo della costellazione e sviluppare ulteriori generazioni del sistema è fondamentale per preservare il primato del nostro Paese in un mercato in continua evoluzione”.

da Sorrentino | Dic 6, 2017 | Astronomia, Primo Piano

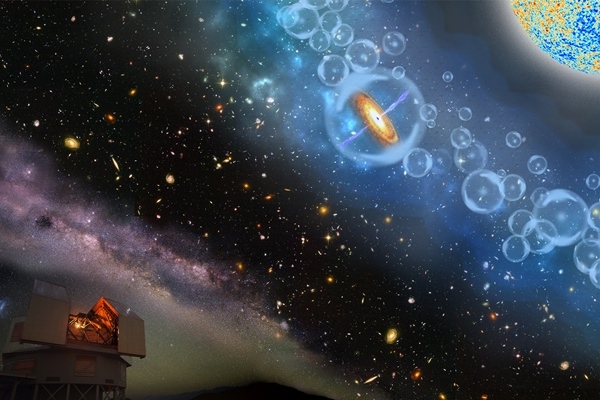

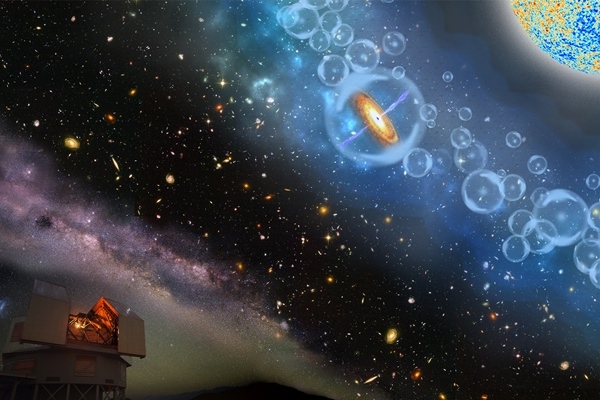

Due gruppi di astronomi guidati dall’Università Carnegie in California e dal Max Planck Institute for Astronomy in Germania hanno scoperto il buco nero più distante finora osservato: per arrivare sulla Terra, la luce del quasar ULAS J134208.10+092838.61 alimentato dal buco nero supermassiccio ha impiegato 13 miliardi di anni e ciò significa che potrebbe essersi formato 690 milioni di anni dopo il Big Bang, quando l’universo stava uscendo dalla cosiddetta “Era Oscura”. I ricercatori, tra cui anche Roberto Decarli dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna, hanno effettuato la scoperta utilizzando diversi strumenti e telescopi: i Telescopi Magellano in Cile, le antenne del Noema Array (dell’Iram) in Francia e il radiotelescopio Very Large Array nel Nuovo Messico (Stati Uniti). Durante l’intensa campagna osservativa, i due gruppi – uno guidato da Eduardo Bañados del Carnegie Institution for Science, l’altro da Fabian Walter e Bram Venemans del Max Planck – hanno catturato la luce proveniente da questo quasar estremamente potente imparando qualcosa di nuovo sull’universo primordiale.

Due gruppi di astronomi guidati dall’Università Carnegie in California e dal Max Planck Institute for Astronomy in Germania hanno scoperto il buco nero più distante finora osservato: per arrivare sulla Terra, la luce del quasar ULAS J134208.10+092838.61 alimentato dal buco nero supermassiccio ha impiegato 13 miliardi di anni e ciò significa che potrebbe essersi formato 690 milioni di anni dopo il Big Bang, quando l’universo stava uscendo dalla cosiddetta “Era Oscura”. I ricercatori, tra cui anche Roberto Decarli dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna, hanno effettuato la scoperta utilizzando diversi strumenti e telescopi: i Telescopi Magellano in Cile, le antenne del Noema Array (dell’Iram) in Francia e il radiotelescopio Very Large Array nel Nuovo Messico (Stati Uniti). Durante l’intensa campagna osservativa, i due gruppi – uno guidato da Eduardo Bañados del Carnegie Institution for Science, l’altro da Fabian Walter e Bram Venemans del Max Planck – hanno catturato la luce proveniente da questo quasar estremamente potente imparando qualcosa di nuovo sull’universo primordiale.

I quasar sono delle sorgenti energetiche che risiedono nel cuore delle galassie e sono generati dai buchi neri più massicci – in questo caso 800 milioni di volte la massa del Sole. La loro luce viene prodotta quando del materiale galattico, come gas o anche intere stelle, collassa all’interno del buco nero supermassiccio al centro di una galassia. Tale materia si raccoglie in un disco di accrescimento intorno al buco nero, raggiungendo temperature fino a qualche centinaio di migliaia di gradi centigradi prima di cadere infine nel buco nero stesso. Il quasar appena scoperto è talmente luminoso che brilla come 40 mila miliardi di stelle simili al Sole. Il quasar appena scoperto aggiunge dei dati cruciali nello studio delle prime fasi della storia dell’universo: la sua luce mostra che una frazione significativa di idrogeno era ancora neutrale 690 milioni di anni dopo il Big Bang e questo porta gli esperti ad avvalorare modelli che prevedono che la reionizzazione (il passaggio dal periodo durante il quale l’universo era buio, composto solamente da nubi di elementi chimici elementari in balia delle forze gravitazionali, all’universo strutturato in complesse reti di galassie e nebulose di gas ionizzato intergalattico che possiamo osservare oggi) sia avvenuta relativamente tardi.

Decarli specifica: “La scoperta di un quasar così distante nel tempo offre una prospettiva inedita sull’universo giovane. Questo oggetto da solo ci regala importanti informazioni sulla formazione ed evoluzione dei primi buchi neri supermacci, delle prime galassie di grande massa, sull’arricchimento chimico del gas nelle galassie e sull’evoluzione del mezzo intergalattico verso la fine della reionizzazione”. La distanza del quasar è determinata da quello che viene chiamato redshift, (letteralmente “spostamento verso il rosso”) che non è altro che l’allungamento della lunghezza d’onda della luce associata all’espansione dell’universo: più alto è il redshift, maggiore è la distanza, e più indietro gli astronomi guardano nel tempo quando osservano l’oggetto. Questo quasar ha un redshift di 7,54 (il record precedente, per i quasar, era di un redshift a 7,09). Di quasar così distanti ne sono previsti solo in un numero molto ridotto (da 20 a 100 esemplari). Quasar giovani come ULAS J134208.10+092838.61 possono fornire preziose informazioni anche sull’evoluzione della galassia ospite. Registrando una massa di quasi un miliardo di masse solari, il buco nero che ha generato il quasar è relativamente massiccio. Spiegare come un buco nero di questo tipo si sia formato in così poco tempo è una sfida per i ricercatori. “Raccogliere tutta questa materia in meno di 690 milioni di anni è una sfida se ci basiamo sulle attuali teorie di accrescimento dei buchi neri supermassicci”, spiega Bañados. E Venemans aggiunge che “i quasar sono tra gli oggetti celesti più luminosi e lontani conosciuti e sono quindi cruciali per comprendere l’universo primordiale”.

da Sorrentino | Dic 6, 2017 | Astronomia, Primo Piano

Un nuovo, formidabile strumento per scoprire pianeti extrasolari a disposizione degli astronomi. Si chiama ESPRESSO, acronimo di Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations (ovvero Spettrografo echelle per osservazioni di esopianeti rocciosi e spettroscopia ad alta precisione) ed è installato sul telescopio VLT dell’ESO all’Osservatorio del Paranal nel Cile settentrionale. ESPRESSO, che ha visto la sua prima luce a fine novembre 2017, è uno spettrografo di terza generazione e sarà il successore dello strumento HARPS dell’ESO installato all’Osservatorio di La Silla. Il salto in avanti rispetto al predecessore sarà enorme: HARPS raggiunge una precisione di misura delle velocità di circa un metro per secondo, mentre ESPRESSO mira a ottenere una precisione di appena pochi centimetri al secondo, grazie ai progressi tecnologici e all’essere al fuoco di un telescopio molto più grande. Prima la prima volta in assoluto, ESPRESSO sarà in grado di combinare la luce di tutti e quattro i telescopi principali del VLT raggiungendo il potere di raccolta della luce equivalente a quella un singolo telescopio da 16 metri di diametro. Importante la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica all’ideazione e alla realizzazione dell’ambizioso progetto.

Un nuovo, formidabile strumento per scoprire pianeti extrasolari a disposizione degli astronomi. Si chiama ESPRESSO, acronimo di Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations (ovvero Spettrografo echelle per osservazioni di esopianeti rocciosi e spettroscopia ad alta precisione) ed è installato sul telescopio VLT dell’ESO all’Osservatorio del Paranal nel Cile settentrionale. ESPRESSO, che ha visto la sua prima luce a fine novembre 2017, è uno spettrografo di terza generazione e sarà il successore dello strumento HARPS dell’ESO installato all’Osservatorio di La Silla. Il salto in avanti rispetto al predecessore sarà enorme: HARPS raggiunge una precisione di misura delle velocità di circa un metro per secondo, mentre ESPRESSO mira a ottenere una precisione di appena pochi centimetri al secondo, grazie ai progressi tecnologici e all’essere al fuoco di un telescopio molto più grande. Prima la prima volta in assoluto, ESPRESSO sarà in grado di combinare la luce di tutti e quattro i telescopi principali del VLT raggiungendo il potere di raccolta della luce equivalente a quella un singolo telescopio da 16 metri di diametro. Importante la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica all’ideazione e alla realizzazione dell’ambizioso progetto.

“E stato emozionante essere presente di persona nella notte del 27 Novembre alla acquisizione del primo spettro scientifico con lo spettrografo ESPRESSO a Paranal, emozione resa ancor più forte dall’essere stato parte del team dello strumento, prima di ricoprire il mio incarico attuale” commenta Filippo Maria Zerbi, Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. “Il personale INAF ha ancora una volta dimostrato di essere in grado di raccogliere sfide scientifiche e tecnologiche e contribuire in maniera determinante alla realizzazione di strumenti scientifici di assoluta avanguardia. Misure di velocità radiali con accuratezze mai viste prima, stabilità nelle misure in tempi lunghissimi, materializzazione dei fuochi Coudè ed attivazione, per la prima volta nella storia di VLT, del fuoco combinato con le 4 unità in uso contemporaneo. ESPRESSO è uno strumento fuori dal comune e fuori dal comune è stata la sfida decennale per concepirlo, realizzarlo ed infine portarlo pienamente funzionale al telescopio. Congratulazioni e un grande grazie a tutto il team che ha reso questo possibile”. Il responsabile scientifico di ESPRESSO, Francesco Pepe dell’Università di Ginevra in Svizzera, ne parla e spiega l’importanza: “Questo successo è il risultato del lavoro di molte persone nel corso di una decina d’anni. ESPRESSO non è semplicemente l’evoluzione dei nostri strumenti precedenti come HARPS, ma, con la sua elevata risoluzione e una maggior precisione, è veramente rivoluzionario. Diversamente dagli strumenti precedenti, può sfruttare l’intera capacità di raccolta del VLT – può essere usato con tutti e quattro i telescopi principali (UT) del VLT contemporaneamente per simulare un telescopio da 16 metri di diametro. ESPRESSO non avrà rivali per almeno un decennio – e non vedo l’ora di trovare il nostro primo pianeta roccioso!”

ESPRESSO rivela minuscoli cambiamenti nello spettro della stella dovuti al movimento del pianeta che le orbita intorno. Questo metodo, detto delle velocità radiali, funziona perché l’attrazione gravitazionale del pianeta influenza la stella madre, facendola oscillare leggermente. Meno massiccio è il pianeta e più piccola è l’oscillazione: di conseguenza, per trovare pianeti rocciosi, che abbiano anche la possibilità di ospitare la vita, è necessario uno strumento di altissima precisione. Con questo metodo, ESPRESSO sarà in grado di rivelare alcuni dei pianeti più leggeri mai trovati. “Sono frastornato, nonostante sia un astronomo di lungo corso” commenta Stefano Cristiani dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Trieste, uno dei responsabili del progetto. “La prima luce di ESPRESSO è tante cose allo stesso tempo: emozione, perché è il momento in cui visioni sognate per anni diventano concrete e sugli schermi finalmente appaiono gli spettri degli oggetti così come li avevamo immaginati; fierezza, perché il contributo dell’astrofisica italiana – a partire dal nome dello strumento – ottiene un riconoscimento di grande professionalità; gratitudine, per tutti coloro che hanno lavorato con competenza e dedizione, giorno dopo giorno, in Italia e all’estero; aspettativa, perché ci attende un grande lavoro di analisi dei dati che hanno iniziato ad affluire e nuove scoperte – dai pianeti terrestri a una nuova fisica – sono a portata di mano, e perché questa è anche una tappa fondamentale verso la prossima ambiziosa impresa tecnologica: lo spettrografo HIRES per il telescopio gigante ELT”.

Le osservazioni di prova comprendevano alcune stelle e sistemi planetari noti: il confronto con dati di HARPS mostra che ESPRESSO può ottenere dati di qualità simile con un tempo di esposizione decisamente inferiore. Il responsabile scientifico dello strumento, Gaspare Lo Curto (ESO), è entusiasta: “Portare ESPRESSO a questi traguardi è stato un successo, grazie ai contributi di un consorzio internazionale e di vari e diversi gruppi all’interno dell’ESO: ingegneri, astronomi e amministrazione. Non dovevano semplicemente installare lo spettrografo, ma anche il complesso apparato ottico che combina la luce dei quattro UT del VLT”. Anche se lo scopo principale di ESPRESSO è di spingere la ricerca dei pianeti a un livello superiore – trovare e caratterizzare pianeti meno massicci e le loro atmosfere – ha anche molte altre possibilità di impiego. Sarà lo strumento più potente al mondo per verificare se le costanti della fisica sono cambiate da quando l’Universo era giovane. Questi minuscoli cambiamenti sono previsti da alcune teorie di fisica fondamentale, ma non sono mai stati osservati in modo convincente.

(crediti: Filippo Maria Zerbi)

da Sorrentino | Dic 4, 2017 | Missioni, Primo Piano

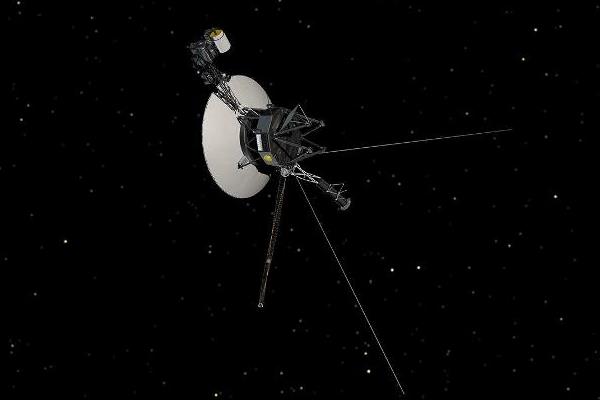

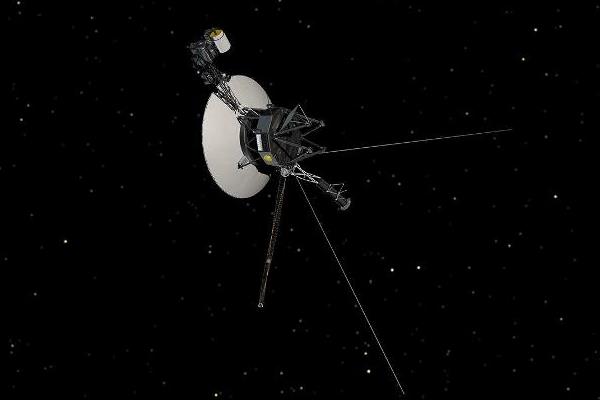

Sono trascorsi oltre 40 anni dal lancio avvenuto il 5 settembre 1977, ma la sonda Voyager 1 è ancora viva, nonostante la tecnologia obsoleta rispetto a quella che equipaggia i moderni veicoli interplanetari. La NASA ha reso noto di avere inviato un segnale che ha raggiunto la sonda distante da noi 21 miliardi di chilometri. Si è trattato di un semplice comando servito ad attivare i razzi direzionali per una frazione millesimale di un secondo. Quanto è bastato per riposizionare l’assetto e dunque l’antenna del diametro di 3,7 metri orientandola perfettamente verso la Terra. Una manovra estrema, basata su un software usato l’ultima volte nel 1980, il cui successo è stato decretato dal segnale di risposta pervenuto al centro di controllo del JPL di Pasadena, dopo ben 19 ore e 35 minuti.Voyager 1 si allontana alla velocità di 17 chilometri al secondo e da un lustro abbondante si trova nello spazio interstellare, oltre i confini del sistema solare. Ora i tecnici della NASA proveranno a ripetere la manovra con la sonda gemella Voyager 2 che la segue a ruota, ma più distanziata, e si accinge a lasciare a sua volta il sistema solare. Una riprova che la buona tecnologia, anche se antiquata, non smette di funzionare.

Sono trascorsi oltre 40 anni dal lancio avvenuto il 5 settembre 1977, ma la sonda Voyager 1 è ancora viva, nonostante la tecnologia obsoleta rispetto a quella che equipaggia i moderni veicoli interplanetari. La NASA ha reso noto di avere inviato un segnale che ha raggiunto la sonda distante da noi 21 miliardi di chilometri. Si è trattato di un semplice comando servito ad attivare i razzi direzionali per una frazione millesimale di un secondo. Quanto è bastato per riposizionare l’assetto e dunque l’antenna del diametro di 3,7 metri orientandola perfettamente verso la Terra. Una manovra estrema, basata su un software usato l’ultima volte nel 1980, il cui successo è stato decretato dal segnale di risposta pervenuto al centro di controllo del JPL di Pasadena, dopo ben 19 ore e 35 minuti.Voyager 1 si allontana alla velocità di 17 chilometri al secondo e da un lustro abbondante si trova nello spazio interstellare, oltre i confini del sistema solare. Ora i tecnici della NASA proveranno a ripetere la manovra con la sonda gemella Voyager 2 che la segue a ruota, ma più distanziata, e si accinge a lasciare a sua volta il sistema solare. Una riprova che la buona tecnologia, anche se antiquata, non smette di funzionare.

da Sorrentino | Dic 4, 2017 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

Lo spettacolo della Luna che appare al perigeo nella sua interezza è uno dei più seguiti tra i fenomeni celesti, al pari delle eclissi e del periodico appuntamento con gli sciami di meteore che accendono di scintille l’atmosfera nel mese di agosto. Ai fortunati che hanno avuto sulla testa il cielo terso, la sera di domenica 3 dicembre si è manifestata, per l’appunto, l’attesa Luna piena con il suo disco più grande del 7% e nel complesso del 16% più brillante. Ciò in quanto la sua orbita ellittica le ha fatto raggiungere la distanza minima di 357.492 chilometri dalla Terra, ben al di sotto di quella media che si attesta a 382.900 chilometri, e tale da ripagare la visione che ne abbiamo quando all’apogeo si allontana a 406.603 chilometri. La luna ingigantita del cielo serale non è stata vista al suo massimo, che invece è stato raggiunto alle 9:45 di lunedì 4 dicembre. Quindi, abbiamo avuto lo straordinario sorgere della superluna piena al tramonto del sole e l’altrettanto suggestiva immagine all’alba, al levarsi del sole.

Lo spettacolo della Luna che appare al perigeo nella sua interezza è uno dei più seguiti tra i fenomeni celesti, al pari delle eclissi e del periodico appuntamento con gli sciami di meteore che accendono di scintille l’atmosfera nel mese di agosto. Ai fortunati che hanno avuto sulla testa il cielo terso, la sera di domenica 3 dicembre si è manifestata, per l’appunto, l’attesa Luna piena con il suo disco più grande del 7% e nel complesso del 16% più brillante. Ciò in quanto la sua orbita ellittica le ha fatto raggiungere la distanza minima di 357.492 chilometri dalla Terra, ben al di sotto di quella media che si attesta a 382.900 chilometri, e tale da ripagare la visione che ne abbiamo quando all’apogeo si allontana a 406.603 chilometri. La luna ingigantita del cielo serale non è stata vista al suo massimo, che invece è stato raggiunto alle 9:45 di lunedì 4 dicembre. Quindi, abbiamo avuto lo straordinario sorgere della superluna piena al tramonto del sole e l’altrettanto suggestiva immagine all’alba, al levarsi del sole.

Ma il calendario astronomico ci regala repliche che si preannunciano ugualmente spettacolari, con l’aiuto del tempo meteorologico. Il mese di gennaio 2018 riserva la superluna all’indomani del capodanno e ancora il 31 gennaio, quando la seconda luna piena viene ribattezzata “Luna Blu”.

da Sorrentino | Dic 4, 2017 | Astronomia, Primo Piano

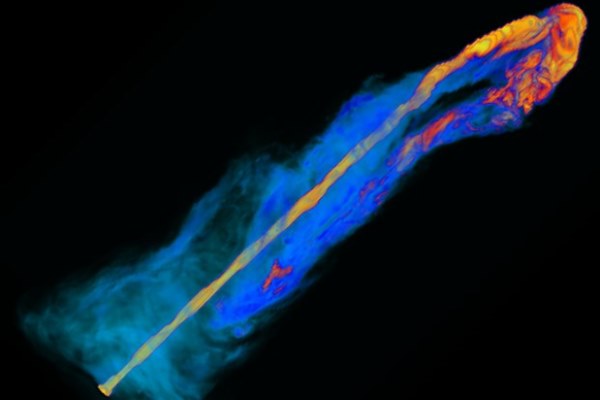

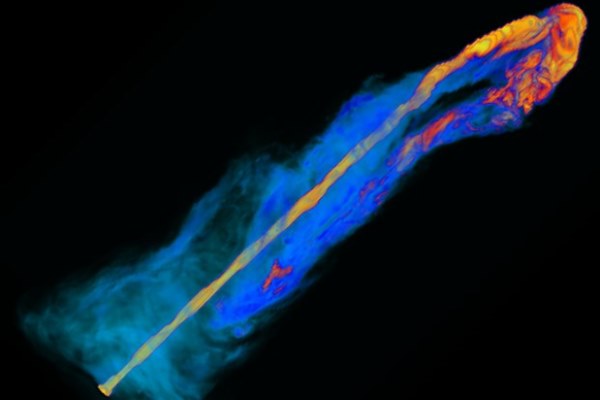

Un folto gruppo di ricercatori guidati dagli scienziati dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha scoperto un esempio particolare di getto relativistico, la cui emissione – per una specie di effetto faro – viene esaltata a frequenze diverse in tempi diversi. Si tratta di una potente forma di espulsione di plasma ed energia proveniente da un buco nero supermassiccio al centro di un nucleo galattico attivo, ma il getto ha una forma sinuosa – che ricorda quella di un serpente – ed è disomogeneo. I ricercatori dell’INAF di Torino hanno condotto le osservazioni guidando un’intensa campagna osservativa multifrequenza nell’ambito della collaborazione internazionale Whole Earth Blazar Telescope, presieduta da Massimo Villata della sede torinese dell’INAF.

Nella seconda metà del 2016 il blazar CTA 102 ha mostrato un rapido aumento di luminosità ottica, catturando l’attenzione di tutti gli studiosi del settore. Il picco è stato registrato il 28 dicembre, con una variazione di circa 6 magnitudini rispetto ai livelli di minimo osservati negli anni precedenti. L’evento è stato eccezionale e CTA 102 è stato classificato come il blazar più luminoso mai osservato.

Il getto è stato osservato da più di 40 telescopi in una trentina di osservatori sparsi nell’emisfero nord della Terra, tra cui diversi gestiti dall’Italia. Gli scienziati hanno raccolto migliaia di dati in diverse frequenze dello spettro, nell’ottico, radio e vicino infrarosso, permettendo la ricostruzione delle curve di luce nel dettaglio. Durante la campagna osservativa della sorgente (iniziata nel 2008) è stato possibile acquisire informazioni polarimetriche e spettroscopiche. Tra gli strumenti dell’INAF coinvolti ci sono il Telescopio Nazionale Galileo (TNG) alle Canarie, il telescopio ottico Schmidt e quello nel vicino infrarosso di Campo Imperatore.

“Tutti i dati raccolti ci hanno permesso di convalidare l’ipotesi che la variabilità mostrata da questo oggetto sia dovuta a cambiamenti del fattore Doppler relativistico”, commenta Claudia M. Raiteri, prima autrice dello studio pubblicato sul sito web della rivista Nature e ricercatrice astronoma presso l’INAF di Torino. “L’emissione dei blazar è dominata, infatti, dalla radiazione proveniente da uno dei getti relativistici, che punta verso di noi. L’allineamento, grazie all’effetto di beaming relativistico, amplifica il flusso osservato e causa anche un aumento Doppler delle frequenze e una contrazione dei tempi scala di variabilità”, spiega. È proprio questa contrazione dei tempi, insieme all’aumento dell’ampiezza delle variazioni di flusso, che gli scienziati del team internazionale hanno potuto verificare osservando l’eccezionale outburst (esplosione di luminosità) di CTA 102, al culmine del quale la luminosità ottica del getto ha superato di 3500 volte il suo livello minimo.

Villata aggiunge: “La nostra interpretazione è che il getto sia curvo e disomogeneo, cioè che emetta radiazione con frequenza diversa da regioni diverse, e che queste regioni cambino orientamento nel tempo a causa di instabilità sorte nel getto e/o di moti orbitali, ipotizzando che il motore centrale del nucleo galattico attivo sia un sistema binario di buchi neri, o di precessione. Secondo tale interpretazione il formidabile aumento di luminosità è stato il risultato di un maggiore allineamento (avvenuto circa 8 miliardi di anni fa) della regione del getto responsabile dell’emissione ottica alla nostra linea di vista”.

Raiteri conclude dicendo che “la nostra interpretazione trova supporto sia teorico che osservativo. Le simulazioni numeriche magnetoidrodinamiche relativistiche in 3D realizzate dai colleghi, in particolare qui all’Osservatorio Astrofisico di Torino dell’INAF, mostrano l’insorgere di instabilità nel getto, che lo distorcono. D’altra parte, l’analisi di immagini ottenute con interferometria radio rivelano che sulle scale del di qualche anno luce il getto sembra elicoidale e vorticoso”.

Le attività spaziali hanno l’ambizione di essere utili al pianeta e in generale alla società civile e industriale. L’osservazione della Terra è un segmento strategico per tenerne sotto controllo lo stato di salute, supportare la gestione delle risorse, analizzare gli effetti dei cambiamenti climatici. Il programma COSMO-Skymed, fiore all’occhiello dell’Agenzia Spaziale Italiana che lo ha sviluppato con Leonardo e Thales Alenia Space e lo gestisce attraverso il centro spaziale del Fucino di Telespazio, ha celebrato il decennale con un evento svoltosi al museo MAXXI di Roma. Il primo satellite della costellazione COSMO-Skymed entrò in orbita il 7 giugno 2007 e verso la fine di quello stesso anno divenne operativo. Quelli attivi sono diventati quattro, che hanno prodotto oltre un milione di immagini radar, mentre già di appresta a entrare in gioco la seconda generazione. COSMO-Skymed è un programma duale, che serve per l’80% a scopi civile e per il 20% a supporto della Difesa. Un sistema di osservazione radar che ha dato all’Italia il primato in questo segmento spaziale sempre più strategico. Basti pensare al contributo che i satelliti COSMO-Skymed forniscono su scala planetaria alla macchina dei soccorsi in occasione di gravità calamità, come terremoti e uragani, o disastri provocati da incidenti, ma anche e soprattutto per analizzare lo stato dei ghiacci e i patrimoni Unesco sparsi ovunque.

Le attività spaziali hanno l’ambizione di essere utili al pianeta e in generale alla società civile e industriale. L’osservazione della Terra è un segmento strategico per tenerne sotto controllo lo stato di salute, supportare la gestione delle risorse, analizzare gli effetti dei cambiamenti climatici. Il programma COSMO-Skymed, fiore all’occhiello dell’Agenzia Spaziale Italiana che lo ha sviluppato con Leonardo e Thales Alenia Space e lo gestisce attraverso il centro spaziale del Fucino di Telespazio, ha celebrato il decennale con un evento svoltosi al museo MAXXI di Roma. Il primo satellite della costellazione COSMO-Skymed entrò in orbita il 7 giugno 2007 e verso la fine di quello stesso anno divenne operativo. Quelli attivi sono diventati quattro, che hanno prodotto oltre un milione di immagini radar, mentre già di appresta a entrare in gioco la seconda generazione. COSMO-Skymed è un programma duale, che serve per l’80% a scopi civile e per il 20% a supporto della Difesa. Un sistema di osservazione radar che ha dato all’Italia il primato in questo segmento spaziale sempre più strategico. Basti pensare al contributo che i satelliti COSMO-Skymed forniscono su scala planetaria alla macchina dei soccorsi in occasione di gravità calamità, come terremoti e uragani, o disastri provocati da incidenti, ma anche e soprattutto per analizzare lo stato dei ghiacci e i patrimoni Unesco sparsi ovunque.

Due gruppi di astronomi guidati dall’Università Carnegie in California e dal Max Planck Institute for Astronomy in Germania hanno scoperto il buco nero più distante finora osservato: per arrivare sulla Terra, la luce del quasar ULAS J134208.10+092838.61 alimentato dal buco nero supermassiccio ha impiegato 13 miliardi di anni e ciò significa che potrebbe essersi formato 690 milioni di anni dopo il Big Bang, quando l’universo stava uscendo dalla cosiddetta “Era Oscura”. I ricercatori, tra cui anche Roberto Decarli dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna, hanno effettuato la scoperta utilizzando diversi strumenti e telescopi: i Telescopi Magellano in Cile, le antenne del Noema Array (dell’Iram) in Francia e il radiotelescopio Very Large Array nel Nuovo Messico (Stati Uniti). Durante l’intensa campagna osservativa, i due gruppi – uno guidato da Eduardo Bañados del Carnegie Institution for Science, l’altro da Fabian Walter e Bram Venemans del Max Planck – hanno catturato la luce proveniente da questo quasar estremamente potente imparando qualcosa di nuovo sull’universo primordiale.

Due gruppi di astronomi guidati dall’Università Carnegie in California e dal Max Planck Institute for Astronomy in Germania hanno scoperto il buco nero più distante finora osservato: per arrivare sulla Terra, la luce del quasar ULAS J134208.10+092838.61 alimentato dal buco nero supermassiccio ha impiegato 13 miliardi di anni e ciò significa che potrebbe essersi formato 690 milioni di anni dopo il Big Bang, quando l’universo stava uscendo dalla cosiddetta “Era Oscura”. I ricercatori, tra cui anche Roberto Decarli dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna, hanno effettuato la scoperta utilizzando diversi strumenti e telescopi: i Telescopi Magellano in Cile, le antenne del Noema Array (dell’Iram) in Francia e il radiotelescopio Very Large Array nel Nuovo Messico (Stati Uniti). Durante l’intensa campagna osservativa, i due gruppi – uno guidato da Eduardo Bañados del Carnegie Institution for Science, l’altro da Fabian Walter e Bram Venemans del Max Planck – hanno catturato la luce proveniente da questo quasar estremamente potente imparando qualcosa di nuovo sull’universo primordiale.

Un nuovo, formidabile strumento per scoprire pianeti extrasolari a disposizione degli astronomi. Si chiama ESPRESSO, acronimo di Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations (ovvero Spettrografo echelle per osservazioni di esopianeti rocciosi e spettroscopia ad alta precisione) ed è installato sul telescopio VLT dell’ESO all’Osservatorio del Paranal nel Cile settentrionale. ESPRESSO, che ha visto la sua prima luce a fine novembre 2017, è uno spettrografo di terza generazione e sarà il successore dello strumento HARPS dell’ESO installato all’Osservatorio di La Silla. Il salto in avanti rispetto al predecessore sarà enorme: HARPS raggiunge una precisione di misura delle velocità di circa un metro per secondo, mentre ESPRESSO mira a ottenere una precisione di appena pochi centimetri al secondo, grazie ai progressi tecnologici e all’essere al fuoco di un telescopio molto più grande. Prima la prima volta in assoluto, ESPRESSO sarà in grado di combinare la luce di tutti e quattro i telescopi principali del VLT raggiungendo il potere di raccolta della luce equivalente a quella un singolo telescopio da 16 metri di diametro. Importante la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica all’ideazione e alla realizzazione dell’ambizioso progetto.

Un nuovo, formidabile strumento per scoprire pianeti extrasolari a disposizione degli astronomi. Si chiama ESPRESSO, acronimo di Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations (ovvero Spettrografo echelle per osservazioni di esopianeti rocciosi e spettroscopia ad alta precisione) ed è installato sul telescopio VLT dell’ESO all’Osservatorio del Paranal nel Cile settentrionale. ESPRESSO, che ha visto la sua prima luce a fine novembre 2017, è uno spettrografo di terza generazione e sarà il successore dello strumento HARPS dell’ESO installato all’Osservatorio di La Silla. Il salto in avanti rispetto al predecessore sarà enorme: HARPS raggiunge una precisione di misura delle velocità di circa un metro per secondo, mentre ESPRESSO mira a ottenere una precisione di appena pochi centimetri al secondo, grazie ai progressi tecnologici e all’essere al fuoco di un telescopio molto più grande. Prima la prima volta in assoluto, ESPRESSO sarà in grado di combinare la luce di tutti e quattro i telescopi principali del VLT raggiungendo il potere di raccolta della luce equivalente a quella un singolo telescopio da 16 metri di diametro. Importante la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica all’ideazione e alla realizzazione dell’ambizioso progetto.

Sono trascorsi oltre 40 anni dal lancio avvenuto il 5 settembre 1977, ma la sonda Voyager 1 è ancora viva, nonostante la tecnologia obsoleta rispetto a quella che equipaggia i moderni veicoli interplanetari. La NASA ha reso noto di avere inviato un segnale che ha raggiunto la sonda distante da noi 21 miliardi di chilometri. Si è trattato di un semplice comando servito ad attivare i razzi direzionali per una frazione millesimale di un secondo. Quanto è bastato per riposizionare l’assetto e dunque l’antenna del diametro di 3,7 metri orientandola perfettamente verso la Terra. Una manovra estrema, basata su un software usato l’ultima volte nel 1980, il cui successo è stato decretato dal segnale di risposta pervenuto al centro di controllo del JPL di Pasadena, dopo ben 19 ore e 35 minuti.Voyager 1 si allontana alla velocità di 17 chilometri al secondo e da un lustro abbondante si trova nello spazio interstellare, oltre i confini del sistema solare. Ora i tecnici della NASA proveranno a ripetere la manovra con la sonda gemella Voyager 2 che la segue a ruota, ma più distanziata, e si accinge a lasciare a sua volta il sistema solare. Una riprova che la buona tecnologia, anche se antiquata, non smette di funzionare.

Sono trascorsi oltre 40 anni dal lancio avvenuto il 5 settembre 1977, ma la sonda Voyager 1 è ancora viva, nonostante la tecnologia obsoleta rispetto a quella che equipaggia i moderni veicoli interplanetari. La NASA ha reso noto di avere inviato un segnale che ha raggiunto la sonda distante da noi 21 miliardi di chilometri. Si è trattato di un semplice comando servito ad attivare i razzi direzionali per una frazione millesimale di un secondo. Quanto è bastato per riposizionare l’assetto e dunque l’antenna del diametro di 3,7 metri orientandola perfettamente verso la Terra. Una manovra estrema, basata su un software usato l’ultima volte nel 1980, il cui successo è stato decretato dal segnale di risposta pervenuto al centro di controllo del JPL di Pasadena, dopo ben 19 ore e 35 minuti.Voyager 1 si allontana alla velocità di 17 chilometri al secondo e da un lustro abbondante si trova nello spazio interstellare, oltre i confini del sistema solare. Ora i tecnici della NASA proveranno a ripetere la manovra con la sonda gemella Voyager 2 che la segue a ruota, ma più distanziata, e si accinge a lasciare a sua volta il sistema solare. Una riprova che la buona tecnologia, anche se antiquata, non smette di funzionare.

Lo spettacolo della Luna che appare al perigeo nella sua interezza è uno dei più seguiti tra i fenomeni celesti, al pari delle eclissi e del periodico appuntamento con gli sciami di meteore che accendono di scintille l’atmosfera nel mese di agosto. Ai fortunati che hanno avuto sulla testa il cielo terso, la sera di domenica 3 dicembre si è manifestata, per l’appunto, l’attesa Luna piena con il suo disco più grande del 7% e nel complesso del 16% più brillante. Ciò in quanto la sua orbita ellittica le ha fatto raggiungere la distanza minima di 357.492 chilometri dalla Terra, ben al di sotto di quella media che si attesta a 382.900 chilometri, e tale da ripagare la visione che ne abbiamo quando all’apogeo si allontana a 406.603 chilometri. La luna ingigantita del cielo serale non è stata vista al suo massimo, che invece è stato raggiunto alle 9:45 di lunedì 4 dicembre. Quindi, abbiamo avuto lo straordinario sorgere della superluna piena al tramonto del sole e l’altrettanto suggestiva immagine all’alba, al levarsi del sole.

Lo spettacolo della Luna che appare al perigeo nella sua interezza è uno dei più seguiti tra i fenomeni celesti, al pari delle eclissi e del periodico appuntamento con gli sciami di meteore che accendono di scintille l’atmosfera nel mese di agosto. Ai fortunati che hanno avuto sulla testa il cielo terso, la sera di domenica 3 dicembre si è manifestata, per l’appunto, l’attesa Luna piena con il suo disco più grande del 7% e nel complesso del 16% più brillante. Ciò in quanto la sua orbita ellittica le ha fatto raggiungere la distanza minima di 357.492 chilometri dalla Terra, ben al di sotto di quella media che si attesta a 382.900 chilometri, e tale da ripagare la visione che ne abbiamo quando all’apogeo si allontana a 406.603 chilometri. La luna ingigantita del cielo serale non è stata vista al suo massimo, che invece è stato raggiunto alle 9:45 di lunedì 4 dicembre. Quindi, abbiamo avuto lo straordinario sorgere della superluna piena al tramonto del sole e l’altrettanto suggestiva immagine all’alba, al levarsi del sole.