da Sorrentino | Dic 4, 2017 | Primo Piano, Recensioni

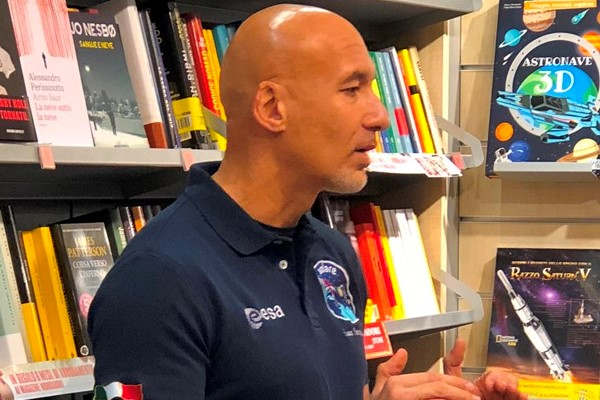

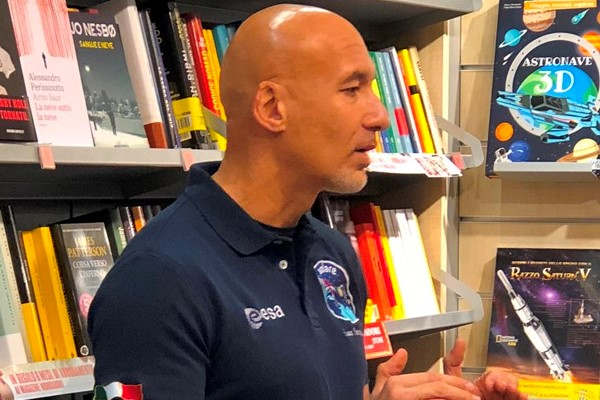

Continua il successo della nuova edizione del bestseller Volare, scritto dall’astronauta italiano Luca Parmitano, edito da RAI Eri. Partito il 28 maggio 2013, il Maggiore Pilota Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è rimasto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per 166 giorni, diventando il primo italiano a effettuare un’attività extraveicolare e riuscendo a gestire una situazione critica durante la seconda uscita nel vuoto a causa del malfunzionamento di una pompa all’interno della tuta. Parmitano ha fatto suo il desiderio di rendere partecipe il pubblico del senso del “meraviglioso” che ha provato durante la sua missione, raccontando cosa significhi andare nello spazio, cosa si prova a fluttuare nel vuoto e come questa situazione richieda un notevole spirito di adattamento. Dopo la prima esperienza in orbita, Parmitano è tornato protagonista di numerose altre missioni non solo nello spazio ma anche nelle profondità del mare e della terra. Nella nuova edizione trovano posto le imprese vissute nei panni di un moderno Capitan Nemo, in una stazione di ricerca al largo delle coste della Florida in una simil–astronave a 20 metri di profondità, dove si prova una gravità simile a quella di Marte o della Luna, per testare strumenti e tecniche o quella che ha portato l’astronauta e pilota dell’Aeronautica militare nelle profondità delle grotte della Sardegna: due settimane di totale isolamento per sperimentare come il fisico umano si adatti a vivere in condizioni estreme. Un libro di esplorazione che offre spunti di riflessione alla scoperta delle frontiere della scienza. Quello di Parmitano è il racconto del viaggio più incredibile che si possa fare: quello che permette di vedere l’umanità “da fuori”, di volgere lo sguardo sul nostro mondo da un punto di osservazione privilegiato, ripensare al nostro rapporto con il pianeta terra.

Continua il successo della nuova edizione del bestseller Volare, scritto dall’astronauta italiano Luca Parmitano, edito da RAI Eri. Partito il 28 maggio 2013, il Maggiore Pilota Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è rimasto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per 166 giorni, diventando il primo italiano a effettuare un’attività extraveicolare e riuscendo a gestire una situazione critica durante la seconda uscita nel vuoto a causa del malfunzionamento di una pompa all’interno della tuta. Parmitano ha fatto suo il desiderio di rendere partecipe il pubblico del senso del “meraviglioso” che ha provato durante la sua missione, raccontando cosa significhi andare nello spazio, cosa si prova a fluttuare nel vuoto e come questa situazione richieda un notevole spirito di adattamento. Dopo la prima esperienza in orbita, Parmitano è tornato protagonista di numerose altre missioni non solo nello spazio ma anche nelle profondità del mare e della terra. Nella nuova edizione trovano posto le imprese vissute nei panni di un moderno Capitan Nemo, in una stazione di ricerca al largo delle coste della Florida in una simil–astronave a 20 metri di profondità, dove si prova una gravità simile a quella di Marte o della Luna, per testare strumenti e tecniche o quella che ha portato l’astronauta e pilota dell’Aeronautica militare nelle profondità delle grotte della Sardegna: due settimane di totale isolamento per sperimentare come il fisico umano si adatti a vivere in condizioni estreme. Un libro di esplorazione che offre spunti di riflessione alla scoperta delle frontiere della scienza. Quello di Parmitano è il racconto del viaggio più incredibile che si possa fare: quello che permette di vedere l’umanità “da fuori”, di volgere lo sguardo sul nostro mondo da un punto di osservazione privilegiato, ripensare al nostro rapporto con il pianeta terra.

I ricavi della vendita del libro saranno destinati a INTERCULTURA Onlus per borse di studio di durata annuale o semestrale all’estero, riservata a studenti meritevoli ma con scarse possibilità economiche, residenti in Sicilia

da Sorrentino | Nov 30, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

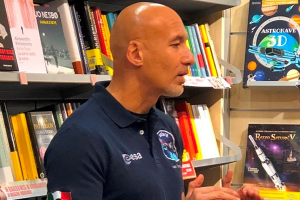

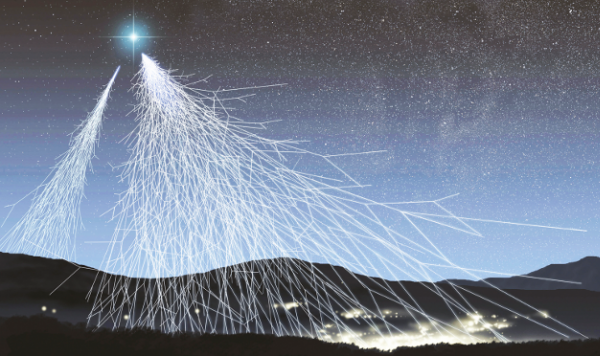

Il 30 novembre è la Giornata Internazionale dei Raggi Cosmici. Un evento che si ripete da sei anni, organizzato dal CERN di Ginevra, dal DESY di Amburgo e dal FERMILAB a Chicago, che coinvolge studenti di tutto il mondo impegnati a familiarizzare con le particelle cariche di energia provenienti dallo spazio e che il guscio atmosferico terrestre filtra efficacemente permettendo l’esistenza continua di forme di vita sul nostro pianeta. La giornata internazionale dei raggi cosmici si pone l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole superiori alla ricerca scientifica e ai misteri dell’Universo. Una full immersion per spiegare cosa sono i raggi cosmici e da dove provengono, come possono essere misurate le particelle che li compongono. Un’esperienza che in Italia riguarda 800 studenti degli istituti superiori di Bari, Lecce, Napoli, Padova, Pavia, Perugia e Roma, supportati dai ricercatori delle sezioni locali dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con la possibilità di analizzare i dati di un vero e proprio rivelatore di raggi cosmici, Questo strumento intercetta le particelle secondarie prodotte dall’interazione dei raggi cosmici con l’atmosfera terrestre, e che al livello del mare si manifestano in alcune centinaia al secondo per metro quadrato di superficie.

Il 30 novembre è la Giornata Internazionale dei Raggi Cosmici. Un evento che si ripete da sei anni, organizzato dal CERN di Ginevra, dal DESY di Amburgo e dal FERMILAB a Chicago, che coinvolge studenti di tutto il mondo impegnati a familiarizzare con le particelle cariche di energia provenienti dallo spazio e che il guscio atmosferico terrestre filtra efficacemente permettendo l’esistenza continua di forme di vita sul nostro pianeta. La giornata internazionale dei raggi cosmici si pone l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole superiori alla ricerca scientifica e ai misteri dell’Universo. Una full immersion per spiegare cosa sono i raggi cosmici e da dove provengono, come possono essere misurate le particelle che li compongono. Un’esperienza che in Italia riguarda 800 studenti degli istituti superiori di Bari, Lecce, Napoli, Padova, Pavia, Perugia e Roma, supportati dai ricercatori delle sezioni locali dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con la possibilità di analizzare i dati di un vero e proprio rivelatore di raggi cosmici, Questo strumento intercetta le particelle secondarie prodotte dall’interazione dei raggi cosmici con l’atmosfera terrestre, e che al livello del mare si manifestano in alcune centinaia al secondo per metro quadrato di superficie.

Al termine dell’esperienza è stata prevista una video-chat per permettere un confronto con gli altri gruppi presenti in università e centri di ricerca. I risultati di quanto prodotto viene pubblicato online.

da Sorrentino | Nov 30, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Recensioni

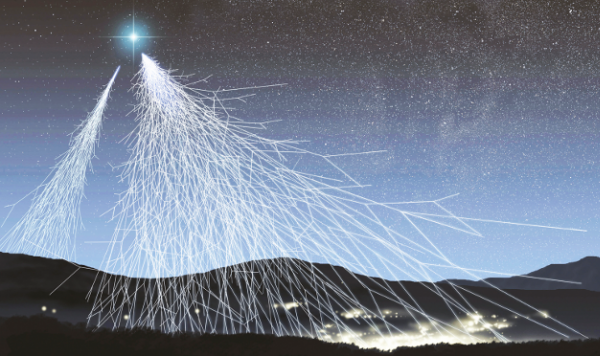

Nel 1917 Albert Einstein pubblica un articolo che fonda la cosmologia moderna e trasforma i modelli di cosmo e universo immaginati fino ad allora da scienziati e pensatori, rivoluzionando le categorie di spazio e tempo.

Nel 1917 Albert Einstein pubblica un articolo che fonda la cosmologia moderna e trasforma i modelli di cosmo e universo immaginati fino ad allora da scienziati e pensatori, rivoluzionando le categorie di spazio e tempo.

A cento anni da questa pubblicazione il museo MAXXI di Roma dedica una mostra, aperta dal 2 dicembre dal titolo “Gravity. Immaginare l’Universo dopo Einstein”, frutto di una inedita collaborazione del museo con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la parte scientifica e con l’artista argentino Tomás Saraceno per la parte artistica. Un percorso immersivo e interattivo tra Installazioni scientifiche e artistiche, reperti storici e simulazioni di esperimenti. A cura di Luigia Lonardelli (MAXXI), Vincenzo Napolano dell’Istituto di Fisica Nucleare (INFN) e Andrea Zanini dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con la consulenza scientifica di Giovanni Amelino-Camelia. Indagando le connessioni e le profonde analogie tra l’arte e la scienza, Gravity. Immaginare l’Universo dopo Einstein racconta gli sviluppi della teoria della relatività nella visione odierna dell’universo e le affascinanti ricadute che essa produce ancora oggi in campo artistico.

Attraverso il coinvolgimento di artisti internazionali, la mostra rende omaggio allo scienziato che ha cambiato radicalmente le nostre conoscenze, la percezione e l’immaginario dell’universo. Installazioni artistiche e scientifiche immersive, reperti iconici e simulazioni di esperimenti per avvicinarsi all’essenza delle innovazioni scientifiche introdotte da Einstein e svelare le profondità sottese all’universo conosciuto, ma anche i meccanismi che legano insieme tutti gli uomini nella ricerca della conoscenza, in un processo collettivo nel quale gli artisti e gli scienziati svolgono un ruolo ugualmente significante e fondamentale per la società.

da Sorrentino | Nov 30, 2017 | Industria, Primo Piano, Programmi

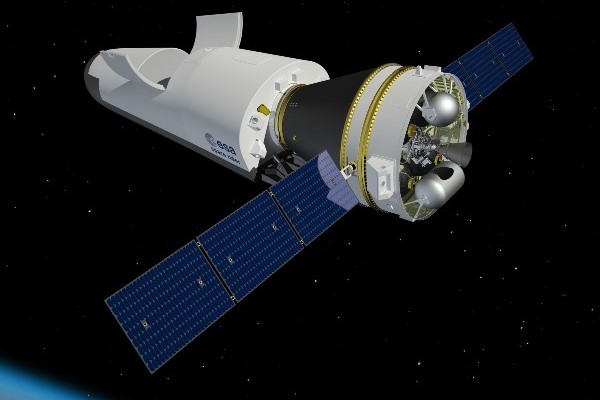

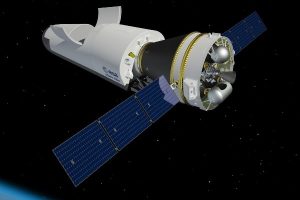

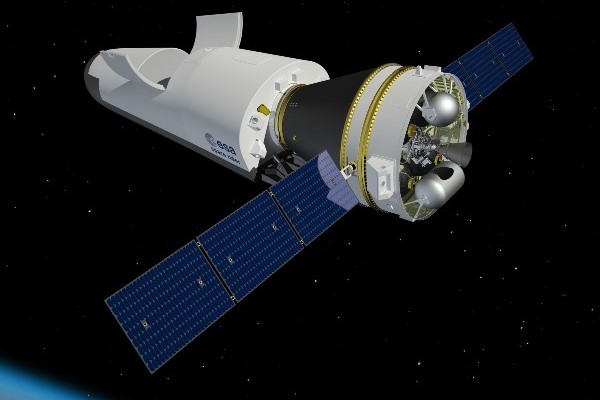

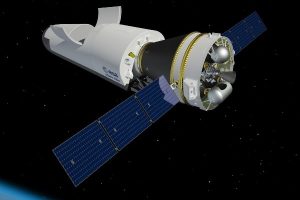

L’Agenzia Spaziale Europea ha affidato a Thales Alenia Space, insieme ad ELV (partecipata al 70% da Avio e per il 30% dall’Agenzia Spaziale Italiana) il contratto per la progettazione e lo sviluppo preliminare del sistema di trasporto automatizzato e riutilizzabile Space Rider, sviluppato per essere dispiegato a bassa orbita terrestre (LEO) dal nuovo lanciatore leggero Vega C. L’obiettivo di Space Rider, erede del dimostratore di rientro IXV, è quello di fornire un sistema di trasporto spaziale integrato a costi contenuti, indipendente, riutilizzabile, end-to-end per missioni senza equipaggio e per un accesso e ritorno di routine dall’orbita terrestre bassa. Verrà impiegato per trasportare una varietà di payload a diverse altezze e inclinazioni a bassa orbita terrestre. Con una configurazione a unità di spinta, Space Rider è progettato come piattaforma orbitale a volo libero, in grado di rimanere in orbita per due mesi, per poi rientrare in modo sicuro nell’atmosfera e atterrare. Può essere recuperato unitamente al suo payload, rinnovato e riutilizzato fino a sei missioni. Unisce le caratteristiche di un sistema spaziale progettato per esperimenti scientifici a bassa orbita terrestre con quelle necessarie per la guida al di fuori dell’atmosfera e con atterraggio automatizzato, che includono esperimenti in microgravità, validazioni in orbita, test di tecnologia scientifica e di esplorazione, ecc., oltre a recupero di payload a terra per esami e ulteriori prove. Space Rider segue l’Intermediate eXperimental Vehicle (IXV) di ESA che l’11 febbraio 2015 ha effettuato un volo suborbitale impeccabile con rientro in atmosfera e ammaraggio.

L’Agenzia Spaziale Europea ha affidato a Thales Alenia Space, insieme ad ELV (partecipata al 70% da Avio e per il 30% dall’Agenzia Spaziale Italiana) il contratto per la progettazione e lo sviluppo preliminare del sistema di trasporto automatizzato e riutilizzabile Space Rider, sviluppato per essere dispiegato a bassa orbita terrestre (LEO) dal nuovo lanciatore leggero Vega C. L’obiettivo di Space Rider, erede del dimostratore di rientro IXV, è quello di fornire un sistema di trasporto spaziale integrato a costi contenuti, indipendente, riutilizzabile, end-to-end per missioni senza equipaggio e per un accesso e ritorno di routine dall’orbita terrestre bassa. Verrà impiegato per trasportare una varietà di payload a diverse altezze e inclinazioni a bassa orbita terrestre. Con una configurazione a unità di spinta, Space Rider è progettato come piattaforma orbitale a volo libero, in grado di rimanere in orbita per due mesi, per poi rientrare in modo sicuro nell’atmosfera e atterrare. Può essere recuperato unitamente al suo payload, rinnovato e riutilizzato fino a sei missioni. Unisce le caratteristiche di un sistema spaziale progettato per esperimenti scientifici a bassa orbita terrestre con quelle necessarie per la guida al di fuori dell’atmosfera e con atterraggio automatizzato, che includono esperimenti in microgravità, validazioni in orbita, test di tecnologia scientifica e di esplorazione, ecc., oltre a recupero di payload a terra per esami e ulteriori prove. Space Rider segue l’Intermediate eXperimental Vehicle (IXV) di ESA che l’11 febbraio 2015 ha effettuato un volo suborbitale impeccabile con rientro in atmosfera e ammaraggio.

Thales Alenia Space, alla guida di un consorzio di imprese, università e centri di ricerca europei, è responsabile per lo sviluppo del modulo di rientro (RM), derivato da IXV. ELV è responsabile per lo sviluppo del modulo di servizio, derivante dal modulo superiore di Vega C, AVUM (Attitude and Vernier Upper Module). In questo nuovo programma, i partner stanno capitalizzando l’esperienza proveniente da IXV, fortemente sostenuto dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Space Rider imbarcherà, inoltre, equipaggiamenti realizzati da Leonardo provenienti dall’esperienza di IXV. “Space Rider rappresenta per l’Europa un passo avanti considerevole nell’ambito dei veicoli di rientro,” – ha dichiarato Donato Amoroso, CEO di Thales Alenia Space Italia – Sarà riutilizzabile, e spianerà la strada ad applicazioni ancora più sfidanti, che includono stadi riutilizzabili, voli “point-to-point”, aerei spaziali e anche turismo spaziale. Il contratto siglato quest’oggi conferma il ruolo guida di Thales Alenia Space nell’ambito del rientro atmosferico, unendo le capacità di piattaforme satellitari orbitali alle possibilità del riutilizzo”.

“Lo sviluppo di Space Rider rappresenta una grande opportunità per l’ESA e per Strategia Europea Spaziale – – sottolinea il presidente dell’ASI, Roberto Battiston – Space Rider deriva da due grandi successi dell’ESA basati sul contributo determinante dell’industria italiana, il lanciatore Vega con il motore Avum e la navetta IXV che ha compiuto con successo nel 2015 il primo lancio orbitale con reingresso atmosferico e ammaraggio. Space Rider potrà operare nello spazio per vari mesi, realizzando esperimenti con strumentazione che potrà poi tornare a terra, aprendo anche la strada alla costruzione di materiali in condizioni di microgravità, l’inizio dell’industria 5.0 europea nello spazio, con potenziali importanti ritorni economici. Contemporaneamente è stato firmato – prosegue Battiston – ha l’importantissimo contratto su Vega-E, dove E sta per Evolution, che riguarda lo sviluppo evolutivo del lanciatore Vega C, basato sullo sviluppo di un nuovo motore a ossigeno-metano liquido per lo stadio superiore del Vega, che sarà disponibile nella prima metà degli anni venti aumentando sostanzialmente la flessibilità del Vega C rendendolo idealmente adatto alla messa in orbita contemporanea di diversi satelliti di taglia diversa su varie orbite. Sono particolarmente contento della firma di questo contratto che vede impegnata gran parte della straordinaria filiera industriale italiana e rappresenta il punto di arrivo di una strategia messa in campo nel corso dei Consigli Ministeriali ESA del 2014 e del 2016”.

da Sorrentino | Nov 24, 2017 | Astronomia, Primo Piano

La velocità della luce nel vuoto è una costante di natura. Anzi, non proprio. Alcune teorie quantistiche della gravità minano questa certezza, suggerendo che i fotoni, i “quanti” di luce, potrebbero viaggiare a velocità diverse che dipendono dalla loro energia. Per indagare questa ipotesi e soprattutto provare a quantificare l’entità di questo effetto, un gruppo di ricercatori guidati da Maria Grazia Bernardini, ora in forza all’Università di Montpellier in Francia e associata Inaf, che ha visto la partecipazione di colleghi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Milano, ha realizzato uno studio sulla luce emessa dai lampi di raggi gamma (Gamma-Ray Burst, GRB) corti, potenti esplosioni cosmiche legate alla fusione di stelle di neutroni. I risultati di questa indagine, pubblicati in un articolo sulla rivista Astronomy&Astrophysics, forniscono un nuovo limite sull’energia dei fotoni oltre il quale gli effetti di gravità quantistica diventano importanti e rappresentano un passo importante per l’utilizzo dei GRB corti come strumento per studiare gli aspetti più estremi della Fisica.

Uno dei concetti fondamentali della fisica moderna riguarda la cosiddetta duplice natura della luce. La luce infatti si può descrivere come un’onda elettromagnetica ma, allo stesso tempo, ha proprietà tipiche delle particelle, che in questo caso vengono chiamate fotoni. Ad ogni determinata lunghezza d’onda della luce corrisponde un’energia del fotone associato. La teoria della relatività speciale di Einstein prevede che la luce nel vuoto viaggi ad una velocità costante “c” circa uguale a 300 mila chilometri al secondo, quale che sia l’energia dei fotoni. Tuttavia, alcune teorie quantistiche della gravità considerano il vuoto come un “mezzo gravitazionale”. Secondo queste teorie, questo “mezzo gravitazionale” conterrebbe delle disomogeneità – o fluttuazioni – estremamente piccole, dell’ordine della cosiddetta “lunghezza di Planck” pari a 10-33 cm, ovvero 10 miliardi di miliardi di volte più piccola del diametro di un protone. Una sorprendente conseguenza della presenza di queste disomogeneità sarebbe che fotoni di diversa energia non viaggerebbero più tutti a alla stessa velocità nel vuoto, ma potrebbero avere velocità differenti che dipendono dalla loro energia: maggiore è l’energia del fotone, maggiore sarà l’effetto dovuto alla gravità quantistica. Se così fosse, verrebbe però violata la cosiddetta Invarianza di Lorentz, che è proprio il principio fisico alla base della relatività speciale.

“Considerando l’ipotesi che effettivamente la velocità dei fotoni sia anche legata alla loro energia, avremmo che due fotoni emessi nello stesso momento con energia diversa e che si propagano nel vuoto quantistico, accumulano un ritardo l’uno rispetto all’altro” dice Bernardini. “Questo ritardo, se misurato, può essere usato per studiare le proprietà dello spazio-tempo e della gravità quantistica”. Il problema è che questo effetto è talmente piccolo che è necessario che i fotoni viaggino per miliardi di anni per accumulare un una separazione temporale dell’ordine del millesimo di secondo. “Quindi, cosa ci serve per poter sperare di misurare un effetto di gravità quantistica? Una sorgente molto luminosa, distante da noi almeno qualche miliardo di anni luce e che emetta fotoni ad alta energia” prosegue la ricercatrice. “Ma si deve anche comportare bene: vorremmo che emettesse i fotoni allo stesso istante, quindi processi intrinseci che comportino che alcuni fotoni partano prima o dopo altri non andrebbero bene. Un modo per andare sul sicuro, è selezionare sorgenti astrofisiche che abbiano processi di emissione elettromagnetica di durata il più breve possibile e di avere molti oggetti, in modo da contaminare poco la nostra misura con eventuali ritardi dovuti a processi intrinseci”.

In questo contesto, i lampi di raggi gamma rappresentano le sorgenti ideali per questo tipo di studi. Si tratta infatti di esplosioni talmente potenti che è possibile osservarle fino a distanze di decine di miliardi di anni luce. I ricercatori hanno così studiato il ritardo di arrivo dei fotoni a energie di qualche decina-centinaia di kiloeletronvolt emessi dai GRB corti rilevati dal satellite Swift, una missione NASA con partecipazione del Regno Unito e dell’Italia grazie al contributo di INAF e ASI. Conoscendo la distanza di questi eventi e potendo sottrarre l’effetto intrinseco di ritardo dell’emissione dei fotoni il team ha ottenuto un nuovo limite sull’energia oltre la quale gli effetti di gravità quantistica diventano importanti.

“Il lavoro mette in luce quanto sia necessario avere satelliti che misurano con precisione l’energia e il tempo di rivelazione dei fotoni emessi da queste sorgenti per misurare un effetto così piccolo come quello indotto dalla gravità quantistica sulla velocità di propagazione della luce” conclude Bernardini. Anche se il limite ottenuto non permette ancora di convalidare o escludere alcuna teoria di gravità quantistica, il metodo di analisi proposto mostra come in futuro sarà possibile usare i GRB corti come sonde per studiare la ‘rugosità’ dello spazio-tempo con gli strumenti di nuova generazione previsti per i prossimi anni. Ad esempio, con il Cherenkov Telescope Array sarà possibile rivelare l’emissione elettromagnetica dei GRB ad energie pari a qualche teraelettronvolt (migliaia di miliardi di elettronvolt), dove fino ad ora queste sorgenti non sono ancora state rivelate, ma anche la rete di microsatelliti HERMES potrà contribuire significativamente a questi studi. Con le sue capacità di risoluzione temporale, HERMES rappresenterà infatti una sorta di cronometro estremamente preciso per la misura di eventuali ritardi nell’arrivo dei fotoni alle diverse energie emessi dai GRB.

da Sorrentino | Nov 22, 2017 | Astronomia, Primo Piano

Ci sono stelle, nelle nubi di Magellano, che mostrano assai meno della loro vera età. Il segreto della loro apparente giovinezza? Un passato da “fidget spinner”, dice uno studio appena uscito su Nature Astronomy firmato da sei ricercatrici e ricercatori italiani. sparsi per il mondo ed esperti nel campo dell’astrofisica stellare, con in comune la passione per le stelle e le popolazioni stellari. Nello studio essi spiegano che le stelle apparentemente più giovani osservate di recente dallo Hubble Space Telescope in tre ammassi delle nubi di Magellano – Ngc 1755, Ngc 1850 e Ngc 1856 – sono in realtà stelle che una volta ruotavano molto velocemente, e che da poco tempo sono rallentate. A parità di massa, le stelle più “sedentarie”, quelle che ruotano lentamente, vivono meno a lungo delle stelle che ruotano rapidamente – un po’ come le persone che non fanno regolare esercizio fisico. E in qualche modo una stella che diventa “sedentaria” solo dopo una vita passata da stella velocemente rotante si trova con un’età “nucleare” meno avanzata: nasconde bene i segni del tempo.

Ci sono stelle, nelle nubi di Magellano, che mostrano assai meno della loro vera età. Il segreto della loro apparente giovinezza? Un passato da “fidget spinner”, dice uno studio appena uscito su Nature Astronomy firmato da sei ricercatrici e ricercatori italiani. sparsi per il mondo ed esperti nel campo dell’astrofisica stellare, con in comune la passione per le stelle e le popolazioni stellari. Nello studio essi spiegano che le stelle apparentemente più giovani osservate di recente dallo Hubble Space Telescope in tre ammassi delle nubi di Magellano – Ngc 1755, Ngc 1850 e Ngc 1856 – sono in realtà stelle che una volta ruotavano molto velocemente, e che da poco tempo sono rallentate. A parità di massa, le stelle più “sedentarie”, quelle che ruotano lentamente, vivono meno a lungo delle stelle che ruotano rapidamente – un po’ come le persone che non fanno regolare esercizio fisico. E in qualche modo una stella che diventa “sedentaria” solo dopo una vita passata da stella velocemente rotante si trova con un’età “nucleare” meno avanzata: nasconde bene i segni del tempo.

Gli ammassi massicci e giovani – quelli con età inferiore a circa 400 milioni di anni – delle nubi di Magellano sono di recente passati alla ribalta perché le osservazioni multibanda dall’ultravioletto al vicino infrarosso di Hubble Space Telescope (guidate da Antonino Milone, secondo autore dell’articolo uscito su Nature Astronomy) hanno mostrato la presenza di uno sdoppiamento (split) della sequenza principale. La stessa squadra coinvolta nella ricerca attuale ha mostrato che la separazione delle sequenze è compatibile solo con la presenza di due diverse popolazioni di stelle che ruotano intorno al loro asse in maniera molto diversa, o lentamente o molto rapidamente. Come mai questo avvenga, cioè perché nello stesso ammasso osserviamo oggi stelle con velocità di rotazione così diverse tra loro e dalle rotazioni osservate nelle stelle che popolano il campo delle Nubi di Magellano ancora non è chiaro, e va probabilmente cercato in quello che accadde durante la formazione di queste strutture diverse decine di milioni di anni fa.

«Siamo convinti che queste stelle, che ricordano le blue stragglers osservate negli ammassi globulari galattici, siano invece stelle nate all’interno della popolazione fortemente rotante, che hanno recentemente rallentato», dice Francesca D’Antona, prima autrice dello studio su Nature Astronomy, è convinta che queste stelle, che ricordano le blue stragglers osservate negli ammassi globulari galattici, siano invece stelle nate all’interno della popolazione fortemente rotante, che hanno recentemente rallentato. Per questo appaiono oggi più giovani.

Continua il successo della nuova edizione del bestseller Volare, scritto dall’astronauta italiano Luca Parmitano, edito da RAI Eri. Partito il 28 maggio 2013, il Maggiore Pilota Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è rimasto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per 166 giorni, diventando il primo italiano a effettuare un’attività extraveicolare e riuscendo a gestire una situazione critica durante la seconda uscita nel vuoto a causa del malfunzionamento di una pompa all’interno della tuta. Parmitano ha fatto suo il desiderio di rendere partecipe il pubblico del senso del “meraviglioso” che ha provato durante la sua missione, raccontando cosa significhi andare nello spazio, cosa si prova a fluttuare nel vuoto e come questa situazione richieda un notevole spirito di adattamento. Dopo la prima esperienza in orbita, Parmitano è tornato protagonista di numerose altre missioni non solo nello spazio ma anche nelle profondità del mare e della terra. Nella nuova edizione trovano posto le imprese vissute nei panni di un moderno Capitan Nemo, in una stazione di ricerca al largo delle coste della Florida in una simil–astronave a 20 metri di profondità, dove si prova una gravità simile a quella di Marte o della Luna, per testare strumenti e tecniche o quella che ha portato l’astronauta e pilota dell’Aeronautica militare nelle profondità delle grotte della Sardegna: due settimane di totale isolamento per sperimentare come il fisico umano si adatti a vivere in condizioni estreme. Un libro di esplorazione che offre spunti di riflessione alla scoperta delle frontiere della scienza. Quello di Parmitano è il racconto del viaggio più incredibile che si possa fare: quello che permette di vedere l’umanità “da fuori”, di volgere lo sguardo sul nostro mondo da un punto di osservazione privilegiato, ripensare al nostro rapporto con il pianeta terra.

Continua il successo della nuova edizione del bestseller Volare, scritto dall’astronauta italiano Luca Parmitano, edito da RAI Eri. Partito il 28 maggio 2013, il Maggiore Pilota Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è rimasto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per 166 giorni, diventando il primo italiano a effettuare un’attività extraveicolare e riuscendo a gestire una situazione critica durante la seconda uscita nel vuoto a causa del malfunzionamento di una pompa all’interno della tuta. Parmitano ha fatto suo il desiderio di rendere partecipe il pubblico del senso del “meraviglioso” che ha provato durante la sua missione, raccontando cosa significhi andare nello spazio, cosa si prova a fluttuare nel vuoto e come questa situazione richieda un notevole spirito di adattamento. Dopo la prima esperienza in orbita, Parmitano è tornato protagonista di numerose altre missioni non solo nello spazio ma anche nelle profondità del mare e della terra. Nella nuova edizione trovano posto le imprese vissute nei panni di un moderno Capitan Nemo, in una stazione di ricerca al largo delle coste della Florida in una simil–astronave a 20 metri di profondità, dove si prova una gravità simile a quella di Marte o della Luna, per testare strumenti e tecniche o quella che ha portato l’astronauta e pilota dell’Aeronautica militare nelle profondità delle grotte della Sardegna: due settimane di totale isolamento per sperimentare come il fisico umano si adatti a vivere in condizioni estreme. Un libro di esplorazione che offre spunti di riflessione alla scoperta delle frontiere della scienza. Quello di Parmitano è il racconto del viaggio più incredibile che si possa fare: quello che permette di vedere l’umanità “da fuori”, di volgere lo sguardo sul nostro mondo da un punto di osservazione privilegiato, ripensare al nostro rapporto con il pianeta terra.

Il 30 novembre è la Giornata Internazionale dei Raggi Cosmici. Un evento che si ripete da sei anni, organizzato dal CERN di Ginevra, dal DESY di Amburgo e dal FERMILAB a Chicago, che coinvolge studenti di tutto il mondo impegnati a familiarizzare con le particelle cariche di energia provenienti dallo spazio e che il guscio atmosferico terrestre filtra efficacemente permettendo l’esistenza continua di forme di vita sul nostro pianeta. La giornata internazionale dei raggi cosmici si pone l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole superiori alla ricerca scientifica e ai misteri dell’Universo. Una full immersion per spiegare cosa sono i raggi cosmici e da dove provengono, come possono essere misurate le particelle che li compongono. Un’esperienza che in Italia riguarda 800 studenti degli istituti superiori di Bari, Lecce, Napoli, Padova, Pavia, Perugia e Roma, supportati dai ricercatori delle sezioni locali dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con la possibilità di analizzare i dati di un vero e proprio rivelatore di raggi cosmici, Questo strumento intercetta le particelle secondarie prodotte dall’interazione dei raggi cosmici con l’atmosfera terrestre, e che al livello del mare si manifestano in alcune centinaia al secondo per metro quadrato di superficie.

Il 30 novembre è la Giornata Internazionale dei Raggi Cosmici. Un evento che si ripete da sei anni, organizzato dal CERN di Ginevra, dal DESY di Amburgo e dal FERMILAB a Chicago, che coinvolge studenti di tutto il mondo impegnati a familiarizzare con le particelle cariche di energia provenienti dallo spazio e che il guscio atmosferico terrestre filtra efficacemente permettendo l’esistenza continua di forme di vita sul nostro pianeta. La giornata internazionale dei raggi cosmici si pone l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole superiori alla ricerca scientifica e ai misteri dell’Universo. Una full immersion per spiegare cosa sono i raggi cosmici e da dove provengono, come possono essere misurate le particelle che li compongono. Un’esperienza che in Italia riguarda 800 studenti degli istituti superiori di Bari, Lecce, Napoli, Padova, Pavia, Perugia e Roma, supportati dai ricercatori delle sezioni locali dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con la possibilità di analizzare i dati di un vero e proprio rivelatore di raggi cosmici, Questo strumento intercetta le particelle secondarie prodotte dall’interazione dei raggi cosmici con l’atmosfera terrestre, e che al livello del mare si manifestano in alcune centinaia al secondo per metro quadrato di superficie.

Nel 1917 Albert Einstein pubblica un articolo che fonda la cosmologia moderna e trasforma i modelli di cosmo e universo immaginati fino ad allora da scienziati e pensatori, rivoluzionando le categorie di spazio e tempo.

Nel 1917 Albert Einstein pubblica un articolo che fonda la cosmologia moderna e trasforma i modelli di cosmo e universo immaginati fino ad allora da scienziati e pensatori, rivoluzionando le categorie di spazio e tempo.

L’Agenzia Spaziale Europea ha affidato a Thales Alenia Space, insieme ad ELV (partecipata al 70% da Avio e per il 30% dall’Agenzia Spaziale Italiana) il contratto per la progettazione e lo sviluppo preliminare del sistema di trasporto automatizzato e riutilizzabile Space Rider, sviluppato per essere dispiegato a bassa orbita terrestre (LEO) dal nuovo lanciatore leggero Vega C. L’obiettivo di Space Rider, erede del dimostratore di rientro IXV, è quello di fornire un sistema di trasporto spaziale integrato a costi contenuti, indipendente, riutilizzabile, end-to-end per missioni senza equipaggio e per un accesso e ritorno di routine dall’orbita terrestre bassa. Verrà impiegato per trasportare una varietà di payload a diverse altezze e inclinazioni a bassa orbita terrestre. Con una configurazione a unità di spinta, Space Rider è progettato come piattaforma orbitale a volo libero, in grado di rimanere in orbita per due mesi, per poi rientrare in modo sicuro nell’atmosfera e atterrare. Può essere recuperato unitamente al suo payload, rinnovato e riutilizzato fino a sei missioni. Unisce le caratteristiche di un sistema spaziale progettato per esperimenti scientifici a bassa orbita terrestre con quelle necessarie per la guida al di fuori dell’atmosfera e con atterraggio automatizzato, che includono esperimenti in microgravità, validazioni in orbita, test di tecnologia scientifica e di esplorazione, ecc., oltre a recupero di payload a terra per esami e ulteriori prove. Space Rider segue l’Intermediate eXperimental Vehicle (IXV) di ESA che l’11 febbraio 2015 ha effettuato un volo suborbitale impeccabile con rientro in atmosfera e ammaraggio.

L’Agenzia Spaziale Europea ha affidato a Thales Alenia Space, insieme ad ELV (partecipata al 70% da Avio e per il 30% dall’Agenzia Spaziale Italiana) il contratto per la progettazione e lo sviluppo preliminare del sistema di trasporto automatizzato e riutilizzabile Space Rider, sviluppato per essere dispiegato a bassa orbita terrestre (LEO) dal nuovo lanciatore leggero Vega C. L’obiettivo di Space Rider, erede del dimostratore di rientro IXV, è quello di fornire un sistema di trasporto spaziale integrato a costi contenuti, indipendente, riutilizzabile, end-to-end per missioni senza equipaggio e per un accesso e ritorno di routine dall’orbita terrestre bassa. Verrà impiegato per trasportare una varietà di payload a diverse altezze e inclinazioni a bassa orbita terrestre. Con una configurazione a unità di spinta, Space Rider è progettato come piattaforma orbitale a volo libero, in grado di rimanere in orbita per due mesi, per poi rientrare in modo sicuro nell’atmosfera e atterrare. Può essere recuperato unitamente al suo payload, rinnovato e riutilizzato fino a sei missioni. Unisce le caratteristiche di un sistema spaziale progettato per esperimenti scientifici a bassa orbita terrestre con quelle necessarie per la guida al di fuori dell’atmosfera e con atterraggio automatizzato, che includono esperimenti in microgravità, validazioni in orbita, test di tecnologia scientifica e di esplorazione, ecc., oltre a recupero di payload a terra per esami e ulteriori prove. Space Rider segue l’Intermediate eXperimental Vehicle (IXV) di ESA che l’11 febbraio 2015 ha effettuato un volo suborbitale impeccabile con rientro in atmosfera e ammaraggio.

Ci sono stelle, nelle nubi di Magellano, che mostrano assai meno della loro vera età. Il segreto della loro apparente giovinezza? Un passato da “fidget spinner”, dice uno studio appena uscito su Nature Astronomy firmato da sei ricercatrici e ricercatori italiani. sparsi per il mondo ed esperti nel campo dell’astrofisica stellare, con in comune la passione per le stelle e le popolazioni stellari. Nello studio essi spiegano che le stelle apparentemente più giovani osservate di recente dallo Hubble Space Telescope in tre ammassi delle nubi di Magellano – Ngc 1755, Ngc 1850 e Ngc 1856 – sono in realtà stelle che una volta ruotavano molto velocemente, e che da poco tempo sono rallentate. A parità di massa, le stelle più “sedentarie”, quelle che ruotano lentamente, vivono meno a lungo delle stelle che ruotano rapidamente – un po’ come le persone che non fanno regolare esercizio fisico. E in qualche modo una stella che diventa “sedentaria” solo dopo una vita passata da stella velocemente rotante si trova con un’età “nucleare” meno avanzata: nasconde bene i segni del tempo.

Ci sono stelle, nelle nubi di Magellano, che mostrano assai meno della loro vera età. Il segreto della loro apparente giovinezza? Un passato da “fidget spinner”, dice uno studio appena uscito su Nature Astronomy firmato da sei ricercatrici e ricercatori italiani. sparsi per il mondo ed esperti nel campo dell’astrofisica stellare, con in comune la passione per le stelle e le popolazioni stellari. Nello studio essi spiegano che le stelle apparentemente più giovani osservate di recente dallo Hubble Space Telescope in tre ammassi delle nubi di Magellano – Ngc 1755, Ngc 1850 e Ngc 1856 – sono in realtà stelle che una volta ruotavano molto velocemente, e che da poco tempo sono rallentate. A parità di massa, le stelle più “sedentarie”, quelle che ruotano lentamente, vivono meno a lungo delle stelle che ruotano rapidamente – un po’ come le persone che non fanno regolare esercizio fisico. E in qualche modo una stella che diventa “sedentaria” solo dopo una vita passata da stella velocemente rotante si trova con un’età “nucleare” meno avanzata: nasconde bene i segni del tempo.