da Sorrentino | Ott 7, 2017 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Programmi

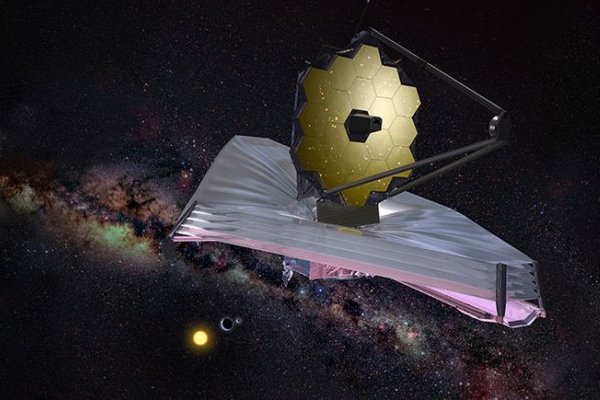

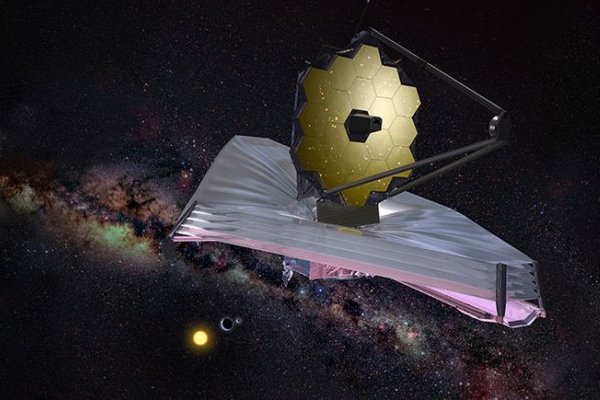

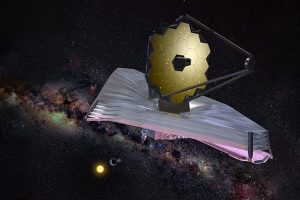

Slitta da ottobre 2018 alla primavera 2019 il lancio del James Webb Space Telescope, destinato a raccogliere l’eredità dello Hubble Space Telescope e superarne i confini di osservazione del cosmo profondo, con la prospettiva di rivelare le prima fasi di vita dell’universo fino a 13,7 miliardi di anni fa. Il ritardo del lancio è dovuto all’allungamento dei tempi di integrazione dei delicati componenti del nuovo, potente strumento che scandaglierà l’universo all’infrarosso. Non diminuiscono, tuttavia, né le aspettative della comunità scientifica e astrofisica, né l’interesse del pubblico, come ha dimostrato la conferenza ospitata dalla XV edizione di BergamoScienza e dedicata ai “nuovi occhi sull’universo del James Webb Space Telescope”, che ha visto relatore Matthew Greenhouse del NASA Goddard Space Flight Center e project scientist del progetto, a cui lavora dal 1997. Il programma di esplorazione cosmica assegnato al nuovo potente telescopio, frutto della collaborazione della NASA con le agenzie spaziali europea e canadese, promette di svelare le galassie primordiali, fornire risposte sulla natura dei buchi neri, ma ancora di più individuare la presenza di molecole biologiche riflesse dallo spettro di uno dei pianeti extrasolari, rocciosi e simili per dimensioni alla Terra e che si trovino nella cosiddetta fascia di abitabilità, arrivando a indicarci o a supporre la presenza di forme organiche.

Slitta da ottobre 2018 alla primavera 2019 il lancio del James Webb Space Telescope, destinato a raccogliere l’eredità dello Hubble Space Telescope e superarne i confini di osservazione del cosmo profondo, con la prospettiva di rivelare le prima fasi di vita dell’universo fino a 13,7 miliardi di anni fa. Il ritardo del lancio è dovuto all’allungamento dei tempi di integrazione dei delicati componenti del nuovo, potente strumento che scandaglierà l’universo all’infrarosso. Non diminuiscono, tuttavia, né le aspettative della comunità scientifica e astrofisica, né l’interesse del pubblico, come ha dimostrato la conferenza ospitata dalla XV edizione di BergamoScienza e dedicata ai “nuovi occhi sull’universo del James Webb Space Telescope”, che ha visto relatore Matthew Greenhouse del NASA Goddard Space Flight Center e project scientist del progetto, a cui lavora dal 1997. Il programma di esplorazione cosmica assegnato al nuovo potente telescopio, frutto della collaborazione della NASA con le agenzie spaziali europea e canadese, promette di svelare le galassie primordiali, fornire risposte sulla natura dei buchi neri, ma ancora di più individuare la presenza di molecole biologiche riflesse dallo spettro di uno dei pianeti extrasolari, rocciosi e simili per dimensioni alla Terra e che si trovino nella cosiddetta fascia di abitabilità, arrivando a indicarci o a supporre la presenza di forme organiche.

A differenza di Hubble, telescopio spaziale ottico e primo osservatorio astronomico posto al di fuori dell’atmosfera terrestre, in orbita da aprile 1990, il Jwst è un telescopio a infrarossi dotato di uno specchio enorme, del diametro di sei metri e mezzo (quello di Hubble è 2,4), formato da 18 specchi ricoperti da un sottilissimo strato d’oro. Sarà la gigantesca superficie riflettente a permettergli di arrivare così lontano nel tempo, a poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang, fino a osservare come si sono formate le prime galassie. Rispetto al precedessore, il nuovo osservatorio sarà posizionato nel punto di equilibrio langragiano L2, distante 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Un avamposto privilegiato, ma che non potrà essere oggetto di manutenzione o aggiornamento strumentale, com’è avvenuto per Hubble, raggiunto per quattro volte in orbita terrestre da altrettante missioni dello Space Shuttle.

Per questo motivo tutti i sistemi operativi e la componente strumentale dovranno funzionare alla perfezione e con la massima accuratezza, sia nei test pre-lancio nella camera a freddo, con la temperatura portata fino a -262 gradi centigradi (a 11 dallo zero assoluto), sia quando inizierà la sua missione, indicativamente nell’autunno 2019. Il primo ciclo conta qualcosa come 8.700 ore per un totale di 2100 osservazioni, che equivale a un anno intero. Il JWST, dedicato a James Webb che è stato amministratore della NASA dal 1961 al 1968, ha una massa di 6,5 tonnellate, sarà messo in orbita dal razzo vettore europeo Ariane 5, che ha dalla sua la più elevata affidabilità nel panorama dei lanciatori. La partenza avverrà dalla base europea di Kourou in Guyana Francese.

Per questo motivo tutti i sistemi operativi e la componente strumentale dovranno funzionare alla perfezione e con la massima accuratezza, sia nei test pre-lancio nella camera a freddo, con la temperatura portata fino a -262 gradi centigradi (a 11 dallo zero assoluto), sia quando inizierà la sua missione, indicativamente nell’autunno 2019. Il primo ciclo conta qualcosa come 8.700 ore per un totale di 2100 osservazioni, che equivale a un anno intero. Il JWST, dedicato a James Webb che è stato amministratore della NASA dal 1961 al 1968, ha una massa di 6,5 tonnellate, sarà messo in orbita dal razzo vettore europeo Ariane 5, che ha dalla sua la più elevata affidabilità nel panorama dei lanciatori. La partenza avverrà dalla base europea di Kourou in Guyana Francese.

da Sorrentino | Ott 4, 2017 | Attualità, Eventi, Primo Piano

Il 4 ottobre 1957, con il lancio dello Sputnik, primo satellite artificiale e primo oggetto messo in orbita dall’uomo, aveva inizio l’era spaziale, che avrebbe visto le due superpotenze Usa e Urss duellare per il primato in quella che, più in là nel tempo, sarebbe stato definito “quarto ambiente dell’uomo”. I sovietici arrivarono per primi a superare la linea di von Karman, la linea di demarcazione alla quota di 100 km usata per definire un volo di tipo astronautico. Sputnik, in russo “compagno di viaggio”, emise i suoi bip bip che furono captati dalle stazioni radio terrestri. Oggi, per un oggetto che portava a bordo due radiotrasmittenti e batterie elettriche al piombo, parleremmo di dimostratore tecnologico. Il primo satellite della storia, partito da Baijkonur in Kazakhstan, venne spinto dal razzo vettore R-7 Semijorka, un missile balistico intercontinentale modificato per renderlo sufficientemente potente da imprimere al suo carico utile (una sfera del diametro di 58 centimetri e 86,6 kg di peso) contenuto nell’ogiva di vincere la forza di gravità e raggiungere l’orbita. L’annuncio ufficiale del lancio avvenuto con successo arrivò dalle onde medie di Radio Mosca: “Il primo satellite artificiale della Terra è stato lanciato con successo dall’Unione Sovietica, ed ora gira attorno alla Terra seguendo una traiettoria ellittica ad una distanza massima dalla superficie terrestre di 939 chilometri”. Un giro completo intorno al pianeta ogni 96 minuti. Tutti si aspettavano, in verità, che fossero gli Stati Uniti a lanciare un satellite, avendo dichiarato tale proposito da realizzare nel corso dell’Anno Geofisico Internazionale, inaugurato nel luglio 1957 e che si sarebbe chiuso nel dicembre 1958. Ma a capo del team di ingegneri russi c’era Sergeij Korolev, il capo del programma spaziale dell’Urss, che avrebbe regalato al proprio Paese anche il primato del primo uomo nello spazio.

Il 4 ottobre 1957, con il lancio dello Sputnik, primo satellite artificiale e primo oggetto messo in orbita dall’uomo, aveva inizio l’era spaziale, che avrebbe visto le due superpotenze Usa e Urss duellare per il primato in quella che, più in là nel tempo, sarebbe stato definito “quarto ambiente dell’uomo”. I sovietici arrivarono per primi a superare la linea di von Karman, la linea di demarcazione alla quota di 100 km usata per definire un volo di tipo astronautico. Sputnik, in russo “compagno di viaggio”, emise i suoi bip bip che furono captati dalle stazioni radio terrestri. Oggi, per un oggetto che portava a bordo due radiotrasmittenti e batterie elettriche al piombo, parleremmo di dimostratore tecnologico. Il primo satellite della storia, partito da Baijkonur in Kazakhstan, venne spinto dal razzo vettore R-7 Semijorka, un missile balistico intercontinentale modificato per renderlo sufficientemente potente da imprimere al suo carico utile (una sfera del diametro di 58 centimetri e 86,6 kg di peso) contenuto nell’ogiva di vincere la forza di gravità e raggiungere l’orbita. L’annuncio ufficiale del lancio avvenuto con successo arrivò dalle onde medie di Radio Mosca: “Il primo satellite artificiale della Terra è stato lanciato con successo dall’Unione Sovietica, ed ora gira attorno alla Terra seguendo una traiettoria ellittica ad una distanza massima dalla superficie terrestre di 939 chilometri”. Un giro completo intorno al pianeta ogni 96 minuti. Tutti si aspettavano, in verità, che fossero gli Stati Uniti a lanciare un satellite, avendo dichiarato tale proposito da realizzare nel corso dell’Anno Geofisico Internazionale, inaugurato nel luglio 1957 e che si sarebbe chiuso nel dicembre 1958. Ma a capo del team di ingegneri russi c’era Sergeij Korolev, il capo del programma spaziale dell’Urss, che avrebbe regalato al proprio Paese anche il primato del primo uomo nello spazio.

Un mese dopo, il 3 novembre 1957, toccò allo Sputnik 2, pesante 508 kg, con a bordo, il primo essere vivente, la cagnetta ribattezzata Laika, che però non sarebbe sopravvissuta alle altissime temperature provocate dall’attrito con l’atmosfera nella fase di rientro a terra. In seguito i cani Belka” e “Strelka” furono più fortunati e poterono rientrare integre sulla Terra. Gli Stati Uniti, grazie al tedesco Werner von Braun (il progettista delle temibili V1 e V2 che la Germania aveva utilizzato verso la fine della seconda guerra mondiale), sviluppò il razzo “Jupiter-C”, con cui 31 gennaio 1958 venne lanciato da Cape Canaveral in Florida il primo satellite a stelle e strisce Explorer 1, che recava a bordo strumentazioni scientifici per lo studio delle radiazioni e del campo magnetico terrestre. Una missione importante che portò alla scoperta e definizione delle “Fasce di Van Allen”.

Il 12 aprile 1961, con il volo di Jurij Gagarin, si apriva l’era astronautica. John Glenn fu il primo americano in orbita il 20 febbraio 1962 e Valentina Tereskhova la prima donna nel 16 giugno 1963. La corsa allo spazio era iniziata. I russi si avvicinarono alla Luna con le sonde automatiche e anche gli Stati Uniti, con la NASA e il Jet Propulsion Laboratory, miravano all’esplorazione interplanetaria, mentre l’Italia, con il progetto San Marco del prof. Luigi Broglio lanciò il suo primo satellite nel 1964, diventando la terza nazione della storia ad arrivare nello spazio. Una capacità scientifica e tecnologica progressivamente maturata che ha consentito all’Italia di essere partecipe di alcune dei più importanti programmi spaziali. Nei decenni si è passati dalla conquista della Luna, con lo sbarco di Apollo 11 con Armstrong e Aldrin il 20 luglio 1969, all’era dello Space Shuttle, dalle missioni interplanetarie fino ai confini del sistema solare agli atterraggi su Marte di sonde e rover, dalle prime stazioni spaziali al grande complesso orbitale internazionale condiviso da USA, Russia, Europa, Giappone e Canada. Tagliato il traguardo dei 60 anni, l’era spaziale propone all’orizzonte un probabile ritorno sulla Luna e l’ambita colonizzazione del Pianeta Rosso.

da Sorrentino | Ott 3, 2017 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Fisica, Primo Piano

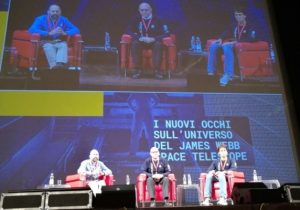

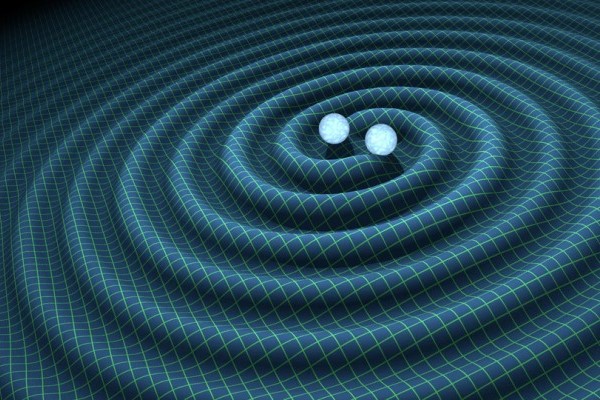

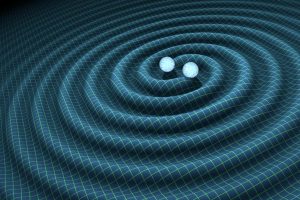

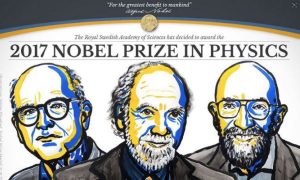

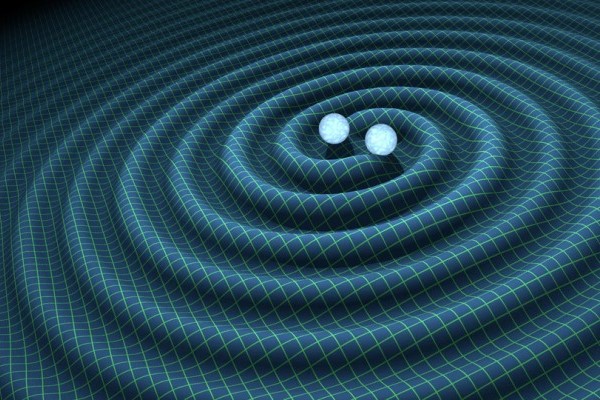

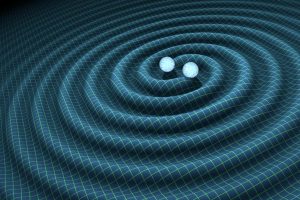

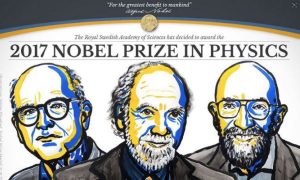

La scoperta delle onde gravitazionali, previste un secolo fa dalla teoria della relatività di Albert Einstein, ha conquistato il Nobel per la Fisica 2017, assegnato a Kip Thorne, Ray Weiss e Barry Barish, ma con chiaro riferimento alla collaborazione internazionale tra il rivelatore americano Ligo, che per primo ha registrato il segnale delle vibrazioni spazio-temporali nel settembre 2015, e l’europeo Vigo situato a Cascina pisana, che ha fornito successivamente il suo contributo. Va ricordato che il Nobel per la Fisica può essere tradizionalmente assegnato solo a singoli ricercatori e non a organizzazione di ricerca, ma nella motivazione si legge il chiaro riferimento alle equipe di Ligo e Virgo, dove emerge il ruolo italiano. E’ per questo che il Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Nichi D’Amico, parla di grande e meritato riconoscimento per la fisica moderna, che apre nuovi orizzonti di indagine dell’Universo, sottolineando che i telescopi del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica sono già all’opera per produrre le prime “fotografie” delle sorgenti di onde gravitazionali, a tutte le lunghezze d’onda, da terra e dallo spazio.

La scoperta delle onde gravitazionali, previste un secolo fa dalla teoria della relatività di Albert Einstein, ha conquistato il Nobel per la Fisica 2017, assegnato a Kip Thorne, Ray Weiss e Barry Barish, ma con chiaro riferimento alla collaborazione internazionale tra il rivelatore americano Ligo, che per primo ha registrato il segnale delle vibrazioni spazio-temporali nel settembre 2015, e l’europeo Vigo situato a Cascina pisana, che ha fornito successivamente il suo contributo. Va ricordato che il Nobel per la Fisica può essere tradizionalmente assegnato solo a singoli ricercatori e non a organizzazione di ricerca, ma nella motivazione si legge il chiaro riferimento alle equipe di Ligo e Virgo, dove emerge il ruolo italiano. E’ per questo che il Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Nichi D’Amico, parla di grande e meritato riconoscimento per la fisica moderna, che apre nuovi orizzonti di indagine dell’Universo, sottolineando che i telescopi del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica sono già all’opera per produrre le prime “fotografie” delle sorgenti di onde gravitazionali, a tutte le lunghezze d’onda, da terra e dallo spazio.

?

D’altronde, Virgo ha un padre italiano, Adalberto Giazotto, al quale riconosce il merito Federico Ferrini, direttore dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (Ego). Le onde gravitazionali, che possono essere assimilate a quelle generate da un sasso che cade in uno stagno, sono provocate dai fenomeni più violenti dell’universo, come collisioni di buchi neri, esplosioni di supernovae o il Big Bang che ha dato origine all’universo. La scoperta delle onde gravitazionali è stata anche la conferma definitiva della teoria della relatività generale. Viste per la prima volta nel settembre 2015, la loro scoperta è stata annunciata l’11 febbraio 2016.

da Sorrentino | Set 28, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

L’immagine di Eugene Cernan, comandante della missione Apollo 17 e ultimo uomo a lasciare il suolo lunare nel dicembre 1972, ripreso accanto alla bandiera americana con la Terra in lontananza dal collega Harrison Schmitt, accompagna il riassunto per immagini delle tappe più emblematiche dei primi 60 dell’era spaziale, iniziata il 4 ottobre 1957 con il lancio del satellite sovietico Sputnik. “La conquista dello Spazio”, racconto fotografico curato da Eugenio Sorrentino, giornalista scientifico e aerospaziale e vicepresidente di Italian Mars Society, è una delle proposte ospitate dalla Gamec, Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo, promossa a polo dei laboratori spaziali della XV edizione di BergamoScienza (1-15 ottobre 2017). L’altra proposta multimediale è rappresentata dal filmato della missione Cassini, conclusasi il 15 settembre 2017 dopo vent’anni di esplorazione del sistema del pianeta Saturno, dei suoi anelli e satelliti naturali condotta con il contributo della tecnologia italiana, e che è stato durato da Enrico Flamini, direttore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con Fiorella Coliolo (nota per essere la curatrice della mostra “Space Girls, Space Women”).

L’immagine di Eugene Cernan, comandante della missione Apollo 17 e ultimo uomo a lasciare il suolo lunare nel dicembre 1972, ripreso accanto alla bandiera americana con la Terra in lontananza dal collega Harrison Schmitt, accompagna il riassunto per immagini delle tappe più emblematiche dei primi 60 dell’era spaziale, iniziata il 4 ottobre 1957 con il lancio del satellite sovietico Sputnik. “La conquista dello Spazio”, racconto fotografico curato da Eugenio Sorrentino, giornalista scientifico e aerospaziale e vicepresidente di Italian Mars Society, è una delle proposte ospitate dalla Gamec, Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo, promossa a polo dei laboratori spaziali della XV edizione di BergamoScienza (1-15 ottobre 2017). L’altra proposta multimediale è rappresentata dal filmato della missione Cassini, conclusasi il 15 settembre 2017 dopo vent’anni di esplorazione del sistema del pianeta Saturno, dei suoi anelli e satelliti naturali condotta con il contributo della tecnologia italiana, e che è stato durato da Enrico Flamini, direttore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con Fiorella Coliolo (nota per essere la curatrice della mostra “Space Girls, Space Women”).

I visitatori avranno la possibilità di immergersi nella suggestiva dimensione della realtà virtuale. L’Osservatorio Astronomico di Padova, in collaborazione con le Agenzie Spaziali Italiana e Europea, propone il viaggio verso Mercurio, anteprima di quello che nell’ottobre 2018 sarà intrapreso dalla sonda BepiColombo con l’obiettivo di esplorare il pianeta più vicino al Sole. Immersi in un video tridimensionale si potrà osservare la sonda comporsi pezzo per pezzo, per poi viaggiare a volo d’uccello sopra la superficie di Mercurio. Italian Mars Society allestisce la piattaforma V-Mars che rende possibile vivere in prima persona l’esplorazione umana di Marte, muoversi sulla superficie del Pianeta Rosso e all’interno dei moduli di una base marziana. Un’esperienza coinvolgente che avviene attraverso apposite postazioni studiate per rendere quanto più realistico l’ambiente 3D. Alla frontiera di Marte sono ispirati i laboratori proposti dall’ITIS Paleocapa di Bergamo, con la fedele ricostruzione in scala 1:1 del rover Exomars che l’Agenzia Spaziale conta di fare atterrare sul Pianeta Rosso nel 2020, e dall’Associazione per l’insegnamento della fisica di Settimo Torinese con “Ad Martem”, in collaborazione con Ottobrescienza e Thales Alenia Space, che permette di capire cosa accade al corpo umano quando si lascia l’atmosfera terrestre e quali sono le condizioni da affrontare durante le lunghe missioni nello spazio. Infine, per i visitatori più piccoli di BergamoScienza, dall’Inaf di Brera ecco “I pianeti di Martina Tremenda”, racconto di una dodicenne curiosa che saltella di pianeta in pianeta, alla scoperta dei pianeti extrasolari, esplorandone alcuni e cercando di capire quale tipo di vita aliena potrebbero ospitare.

Le conferenze a tema spaziale

Tre gli appuntamenti con le conferenze a tema spaziale nel calendario di BergamoScienza 2017, tutti di scena al Teatro Donizetti. Il primo alle ore 15 di sabato 7 ottobre, con Matthew Greenhouse, del Goddard Space Flight Center della NASA, il quale parlerà dei nuovi occhi sull’universo del James Webb Space Telescope, successore del telescopio orbitale Hubble, che sarà lanciato nell’autunno 2018 e permetterà di guardare ancora più lontano e indietro nel tempo, fino alle prime fasi dell’universo. Domenica 8 ottobre, alle 11:30, l’astrofisica Patrizia Caraveo dell’INAF svelerà gli oggetti cosmici studiati attraverso l’emissione X e gamma e che, grazie ai dati raccolti da telescopi come XMM-Newton, Integral, Swift, Agile e Fermi, possiamo osservare classificandoli come veri e propri mostri del cosmo, i più potenti acceleratori di particelle dell’Universo. Venerdì 13 mattina, alle 9, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, e Franco Ongaro dell’Agenzia Spaziale Europea, parleranno del futuro dell’esplorazione spaziale che porta a chiedersi se, con i fondi ulteriormente ridotti, la NASA e le altre agenzie spaziali sceglieranno di puntare su Luna o Marte, e se l’eventuale orientamento a stabilire una colonia sul nostro satellite naturale potrebbe precluderci, almeno nel breve periodo, di mettere piede sul Pianeta Rosso, e viceversa.

(immagine Cernan – credit: NASA)

da Sorrentino | Set 28, 2017 | Industria, Primo Piano, Servizi Satellitari

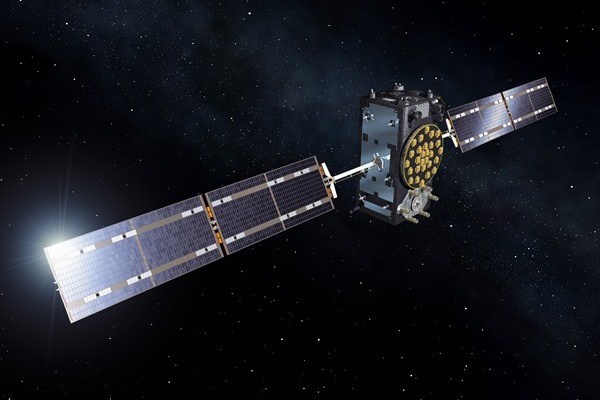

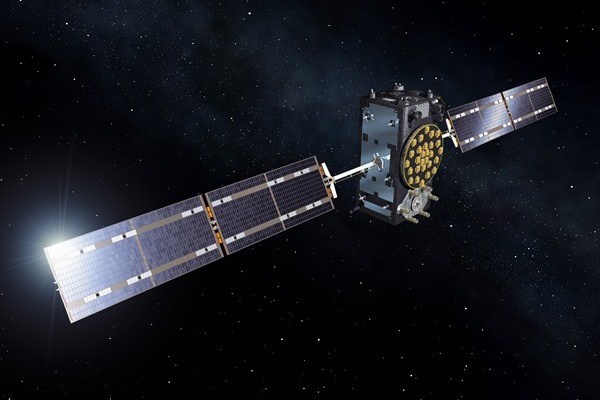

L’Agenzia Spaziale Europea ha affidato a Leonardo uno studio per la gestione della sicurezza dei dati del programma europeo di navigazione satellitare Galileo. L’annuncio è stato diffuso in occasione della conferenza Cybertech Europe convocata a Roma. In particolare Leonardo sta sviluppando un’architettura di riferimento e definendo requisiti e processi per la gestione della sicurezza informatica del programma, in accordo con le recenti normative europee in materia di cyber security. L’obiettivo di Leonardo è supportare l’ESA nella definizione di un sistema allo stato dell’arte per il monitoraggio della sicurezza di Galileo, anche alla luce dell’introduzione di nuovi requisiti di missione del sistema e di nuovi standard e procedure di sicurezza relativi alla rete satellitare europea. “La cyber security delle infrastrutture spaziali è sempre più strategica. È necessario sviluppare nuove tecnologie, anche in una logica di collaborazioni internazionali, capaci di proteggere gli asset satellitari, che hanno un ruolo essenziale nella vita quotidiana dei cittadini e nel funzionamento delle infrastrutture critiche delle nazioni, dalle comunicazioni ai trasporti alla difesa. Difenderli dalle minacce cyber è diventato imprescindibile”, ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo. Galileo, che ha avviato i primi servizi operativi a dicembre 2016, è il sistema globale di navigazione e localizzazione satellitare che garantirà all’Europa autonomia e massima precisione nel rilevamento della posizione. Il programma è gestito dalla Commissione europea, che ha delegato all’ESA la responsabilità della realizzazione del sistema. Galileo offrirà servizi affidabili e precisi per cittadini, trasporti, telecomunicazioni, sicurezza, gestione delle emergenze, ricerca e soccorso, imprese, banche e utilities. Leonardo è da sempre partner di Galileo, di cui garantisce la gestione operativa e logistica con Telespazio, attraverso Spaceopal, puntando allo sviluppo di servizi innovativi, in particolare per i clienti Governativi e gli operatori con speciali requisiti di sicurezza, che utilizzeranno il segnale Galileo PRS. Per il programma ha realizzato anche i sensori di assetto per il controllo della posizione dei satelliti e gli orologi atomici all’idrogeno utilizzati per segnarne il tempo, oltre a un ricevitore sicuro PRS.

L’Agenzia Spaziale Europea ha affidato a Leonardo uno studio per la gestione della sicurezza dei dati del programma europeo di navigazione satellitare Galileo. L’annuncio è stato diffuso in occasione della conferenza Cybertech Europe convocata a Roma. In particolare Leonardo sta sviluppando un’architettura di riferimento e definendo requisiti e processi per la gestione della sicurezza informatica del programma, in accordo con le recenti normative europee in materia di cyber security. L’obiettivo di Leonardo è supportare l’ESA nella definizione di un sistema allo stato dell’arte per il monitoraggio della sicurezza di Galileo, anche alla luce dell’introduzione di nuovi requisiti di missione del sistema e di nuovi standard e procedure di sicurezza relativi alla rete satellitare europea. “La cyber security delle infrastrutture spaziali è sempre più strategica. È necessario sviluppare nuove tecnologie, anche in una logica di collaborazioni internazionali, capaci di proteggere gli asset satellitari, che hanno un ruolo essenziale nella vita quotidiana dei cittadini e nel funzionamento delle infrastrutture critiche delle nazioni, dalle comunicazioni ai trasporti alla difesa. Difenderli dalle minacce cyber è diventato imprescindibile”, ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo. Galileo, che ha avviato i primi servizi operativi a dicembre 2016, è il sistema globale di navigazione e localizzazione satellitare che garantirà all’Europa autonomia e massima precisione nel rilevamento della posizione. Il programma è gestito dalla Commissione europea, che ha delegato all’ESA la responsabilità della realizzazione del sistema. Galileo offrirà servizi affidabili e precisi per cittadini, trasporti, telecomunicazioni, sicurezza, gestione delle emergenze, ricerca e soccorso, imprese, banche e utilities. Leonardo è da sempre partner di Galileo, di cui garantisce la gestione operativa e logistica con Telespazio, attraverso Spaceopal, puntando allo sviluppo di servizi innovativi, in particolare per i clienti Governativi e gli operatori con speciali requisiti di sicurezza, che utilizzeranno il segnale Galileo PRS. Per il programma ha realizzato anche i sensori di assetto per il controllo della posizione dei satelliti e gli orologi atomici all’idrogeno utilizzati per segnarne il tempo, oltre a un ricevitore sicuro PRS.

da Sorrentino | Set 25, 2017 | Missioni, Primo Piano, Servizi Satellitari

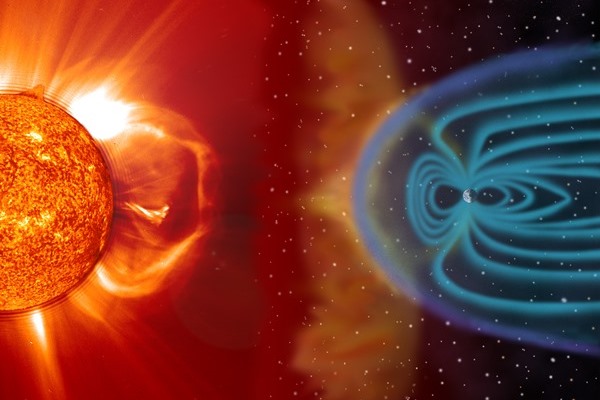

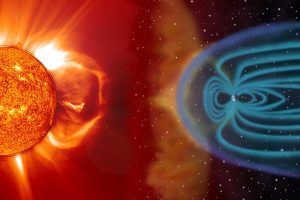

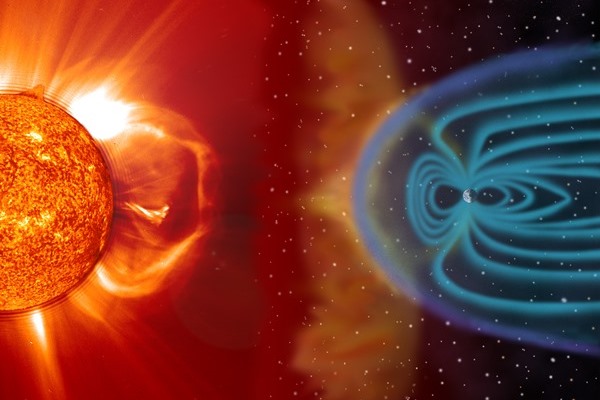

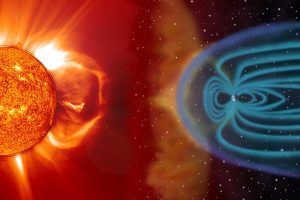

Nel 2021 è in programma il lancio del satellite SMILE, una missione scientifica congiunta tra ESA e l’Accademia Cinese delle Scienze, che mira a indagare l’interazione tra lo schermo protettivo della Terra – la magnetosfera – e il vento solare supersonico. Il satellite SMILE è costituito da una piattaforma fornita dall’Accademia Cinese delle Scienze e da un Modulo Payload (PLM) fornito dall’ESA. Il modulo imbarca quattro strumenti scientifici provenienti da Canada, UK e Cina, l’unità di controllo PLM e l’Unità di memoria, l’Unità di distribuzione e il sistema di comunicazione a banda X impiegato per il down link dei dati scientifici del Payload. Thales Alenia Space si è aggiudicata uno dei tre studi (messi a concorso) finanziati dall’ Agenzia Spaziale Europea (ESA), per guidare il progetto di definizione del Modulo Payload SMILE (Solar Wind Magnetospheric Ionospheric Link Explorer). Durante la fase di studio, Thales Alenia Space nel Regno Unito lavorerà con il team ESA per definire e ottimizzare il payload, incluso la soluzione termica e strutturale, la definizione delle apparecchiature a supporto del PLM, la sistemazione dei quattro strumenti e la consegna di tutti i dati scientifici. Con il lancio previsto nel 2021 dalla Guyana francese il satellite di due tonnellate sarà immesso in orbita HEO (Highly Elliptic Orbit) con un apogeo di 120,000 Km sul polo nord. Se supererà la fase di PDR (Preliminary Design Review), Thales Alenia Space nel Regno Unito gestirà gli equipaggiamenti, l’assemblaggio, integrazione e i test (AIT) del modulo Payload presso il National Space Testing Facilities in UK. Questa nuova struttura, che sarà operativa nel 2020, è stata sviluppata con i finanziamenti assegnati dal fondo di strategia industriale del Dipartimento per le Imprese, l’Energia e la Strategia Industriale del governo del Regno Unito a sostegno delle attività di progettazione e costruzione di strumenti complessi per lo spazio e satelliti tecnologicamente avanzati. La missione SMILE darà un importante contributo alla nostra conoscenza del tempo meteorologico nello Spazio e, in particolare, dei processi fisici che si sviluppano durante la continua interazione tra il vento solare e la magnetosfera.

Nel 2021 è in programma il lancio del satellite SMILE, una missione scientifica congiunta tra ESA e l’Accademia Cinese delle Scienze, che mira a indagare l’interazione tra lo schermo protettivo della Terra – la magnetosfera – e il vento solare supersonico. Il satellite SMILE è costituito da una piattaforma fornita dall’Accademia Cinese delle Scienze e da un Modulo Payload (PLM) fornito dall’ESA. Il modulo imbarca quattro strumenti scientifici provenienti da Canada, UK e Cina, l’unità di controllo PLM e l’Unità di memoria, l’Unità di distribuzione e il sistema di comunicazione a banda X impiegato per il down link dei dati scientifici del Payload. Thales Alenia Space si è aggiudicata uno dei tre studi (messi a concorso) finanziati dall’ Agenzia Spaziale Europea (ESA), per guidare il progetto di definizione del Modulo Payload SMILE (Solar Wind Magnetospheric Ionospheric Link Explorer). Durante la fase di studio, Thales Alenia Space nel Regno Unito lavorerà con il team ESA per definire e ottimizzare il payload, incluso la soluzione termica e strutturale, la definizione delle apparecchiature a supporto del PLM, la sistemazione dei quattro strumenti e la consegna di tutti i dati scientifici. Con il lancio previsto nel 2021 dalla Guyana francese il satellite di due tonnellate sarà immesso in orbita HEO (Highly Elliptic Orbit) con un apogeo di 120,000 Km sul polo nord. Se supererà la fase di PDR (Preliminary Design Review), Thales Alenia Space nel Regno Unito gestirà gli equipaggiamenti, l’assemblaggio, integrazione e i test (AIT) del modulo Payload presso il National Space Testing Facilities in UK. Questa nuova struttura, che sarà operativa nel 2020, è stata sviluppata con i finanziamenti assegnati dal fondo di strategia industriale del Dipartimento per le Imprese, l’Energia e la Strategia Industriale del governo del Regno Unito a sostegno delle attività di progettazione e costruzione di strumenti complessi per lo spazio e satelliti tecnologicamente avanzati. La missione SMILE darà un importante contributo alla nostra conoscenza del tempo meteorologico nello Spazio e, in particolare, dei processi fisici che si sviluppano durante la continua interazione tra il vento solare e la magnetosfera.

Slitta da ottobre 2018 alla primavera 2019 il lancio del James Webb Space Telescope, destinato a raccogliere l’eredità dello Hubble Space Telescope e superarne i confini di osservazione del cosmo profondo, con la prospettiva di rivelare le prima fasi di vita dell’universo fino a 13,7 miliardi di anni fa. Il ritardo del lancio è dovuto all’allungamento dei tempi di integrazione dei delicati componenti del nuovo, potente strumento che scandaglierà l’universo all’infrarosso. Non diminuiscono, tuttavia, né le aspettative della comunità scientifica e astrofisica, né l’interesse del pubblico, come ha dimostrato la conferenza ospitata dalla XV edizione di BergamoScienza e dedicata ai “nuovi occhi sull’universo del James Webb Space Telescope”, che ha visto relatore Matthew Greenhouse del NASA Goddard Space Flight Center e project scientist del progetto, a cui lavora dal 1997. Il programma di esplorazione cosmica assegnato al nuovo potente telescopio, frutto della collaborazione della NASA con le agenzie spaziali europea e canadese, promette di svelare le galassie primordiali, fornire risposte sulla natura dei buchi neri, ma ancora di più individuare la presenza di molecole biologiche riflesse dallo spettro di uno dei pianeti extrasolari, rocciosi e simili per dimensioni alla Terra e che si trovino nella cosiddetta fascia di abitabilità, arrivando a indicarci o a supporre la presenza di forme organiche.

Slitta da ottobre 2018 alla primavera 2019 il lancio del James Webb Space Telescope, destinato a raccogliere l’eredità dello Hubble Space Telescope e superarne i confini di osservazione del cosmo profondo, con la prospettiva di rivelare le prima fasi di vita dell’universo fino a 13,7 miliardi di anni fa. Il ritardo del lancio è dovuto all’allungamento dei tempi di integrazione dei delicati componenti del nuovo, potente strumento che scandaglierà l’universo all’infrarosso. Non diminuiscono, tuttavia, né le aspettative della comunità scientifica e astrofisica, né l’interesse del pubblico, come ha dimostrato la conferenza ospitata dalla XV edizione di BergamoScienza e dedicata ai “nuovi occhi sull’universo del James Webb Space Telescope”, che ha visto relatore Matthew Greenhouse del NASA Goddard Space Flight Center e project scientist del progetto, a cui lavora dal 1997. Il programma di esplorazione cosmica assegnato al nuovo potente telescopio, frutto della collaborazione della NASA con le agenzie spaziali europea e canadese, promette di svelare le galassie primordiali, fornire risposte sulla natura dei buchi neri, ma ancora di più individuare la presenza di molecole biologiche riflesse dallo spettro di uno dei pianeti extrasolari, rocciosi e simili per dimensioni alla Terra e che si trovino nella cosiddetta fascia di abitabilità, arrivando a indicarci o a supporre la presenza di forme organiche.

Per questo motivo tutti i sistemi operativi e la componente strumentale dovranno funzionare alla perfezione e con la massima accuratezza, sia nei test pre-lancio nella camera a freddo, con la temperatura portata fino a -262 gradi centigradi (a 11 dallo zero assoluto), sia quando inizierà la sua missione, indicativamente nell’autunno 2019. Il primo ciclo conta qualcosa come 8.700 ore per un totale di 2100 osservazioni, che equivale a un anno intero. Il JWST, dedicato a James Webb che è stato amministratore della NASA dal 1961 al 1968, ha una massa di 6,5 tonnellate, sarà messo in orbita dal razzo vettore europeo Ariane 5, che ha dalla sua la più elevata affidabilità nel panorama dei lanciatori. La partenza avverrà dalla base europea di Kourou in Guyana Francese.

Per questo motivo tutti i sistemi operativi e la componente strumentale dovranno funzionare alla perfezione e con la massima accuratezza, sia nei test pre-lancio nella camera a freddo, con la temperatura portata fino a -262 gradi centigradi (a 11 dallo zero assoluto), sia quando inizierà la sua missione, indicativamente nell’autunno 2019. Il primo ciclo conta qualcosa come 8.700 ore per un totale di 2100 osservazioni, che equivale a un anno intero. Il JWST, dedicato a James Webb che è stato amministratore della NASA dal 1961 al 1968, ha una massa di 6,5 tonnellate, sarà messo in orbita dal razzo vettore europeo Ariane 5, che ha dalla sua la più elevata affidabilità nel panorama dei lanciatori. La partenza avverrà dalla base europea di Kourou in Guyana Francese.

Il 4 ottobre 1957, con il lancio dello Sputnik, primo satellite artificiale e primo oggetto messo in orbita dall’uomo, aveva inizio l’era spaziale, che avrebbe visto le due superpotenze Usa e Urss duellare per il primato in quella che, più in là nel tempo, sarebbe stato definito “quarto ambiente dell’uomo”. I sovietici arrivarono per primi a superare la linea di von Karman, la linea di demarcazione alla quota di 100 km usata per definire un volo di tipo astronautico. Sputnik, in russo “compagno di viaggio”, emise i suoi bip bip che furono captati dalle stazioni radio terrestri. Oggi, per un oggetto che portava a bordo due radiotrasmittenti e batterie elettriche al piombo, parleremmo di dimostratore tecnologico. Il primo satellite della storia, partito da Baijkonur in Kazakhstan, venne spinto dal razzo vettore R-7 Semijorka, un missile balistico intercontinentale modificato per renderlo sufficientemente potente da imprimere al suo carico utile (una sfera del diametro di 58 centimetri e 86,6 kg di peso) contenuto nell’ogiva di vincere la forza di gravità e raggiungere l’orbita.

Il 4 ottobre 1957, con il lancio dello Sputnik, primo satellite artificiale e primo oggetto messo in orbita dall’uomo, aveva inizio l’era spaziale, che avrebbe visto le due superpotenze Usa e Urss duellare per il primato in quella che, più in là nel tempo, sarebbe stato definito “quarto ambiente dell’uomo”. I sovietici arrivarono per primi a superare la linea di von Karman, la linea di demarcazione alla quota di 100 km usata per definire un volo di tipo astronautico. Sputnik, in russo “compagno di viaggio”, emise i suoi bip bip che furono captati dalle stazioni radio terrestri. Oggi, per un oggetto che portava a bordo due radiotrasmittenti e batterie elettriche al piombo, parleremmo di dimostratore tecnologico. Il primo satellite della storia, partito da Baijkonur in Kazakhstan, venne spinto dal razzo vettore R-7 Semijorka, un missile balistico intercontinentale modificato per renderlo sufficientemente potente da imprimere al suo carico utile (una sfera del diametro di 58 centimetri e 86,6 kg di peso) contenuto nell’ogiva di vincere la forza di gravità e raggiungere l’orbita.

La scoperta delle onde gravitazionali, previste un secolo fa dalla teoria della relatività di Albert Einstein, ha conquistato il Nobel per la Fisica 2017, assegnato a Kip Thorne, Ray Weiss e Barry Barish, ma con chiaro riferimento alla collaborazione internazionale tra il rivelatore americano Ligo, che per primo ha registrato il segnale delle vibrazioni spazio-temporali nel settembre 2015, e l’europeo Vigo situato a Cascina pisana, che ha fornito successivamente il suo contributo. Va ricordato che il Nobel per la Fisica può essere tradizionalmente assegnato solo a singoli ricercatori e non a organizzazione di ricerca, ma nella motivazione si legge il chiaro riferimento alle equipe di Ligo e Virgo, dove emerge il ruolo italiano. E’ per questo che il Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Nichi D’Amico, parla di grande e meritato riconoscimento per la fisica moderna, che apre nuovi orizzonti di indagine dell’Universo, sottolineando che i telescopi del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica sono già all’opera per produrre le prime “fotografie” delle sorgenti di onde gravitazionali, a tutte le lunghezze d’onda, da terra e dallo spazio.

La scoperta delle onde gravitazionali, previste un secolo fa dalla teoria della relatività di Albert Einstein, ha conquistato il Nobel per la Fisica 2017, assegnato a Kip Thorne, Ray Weiss e Barry Barish, ma con chiaro riferimento alla collaborazione internazionale tra il rivelatore americano Ligo, che per primo ha registrato il segnale delle vibrazioni spazio-temporali nel settembre 2015, e l’europeo Vigo situato a Cascina pisana, che ha fornito successivamente il suo contributo. Va ricordato che il Nobel per la Fisica può essere tradizionalmente assegnato solo a singoli ricercatori e non a organizzazione di ricerca, ma nella motivazione si legge il chiaro riferimento alle equipe di Ligo e Virgo, dove emerge il ruolo italiano. E’ per questo che il Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Nichi D’Amico, parla di grande e meritato riconoscimento per la fisica moderna, che apre nuovi orizzonti di indagine dell’Universo, sottolineando che i telescopi del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica sono già all’opera per produrre le prime “fotografie” delle sorgenti di onde gravitazionali, a tutte le lunghezze d’onda, da terra e dallo spazio.

L’immagine di Eugene Cernan, comandante della missione Apollo 17 e ultimo uomo a lasciare il suolo lunare nel dicembre 1972, ripreso accanto alla bandiera americana con la Terra in lontananza dal collega Harrison Schmitt, accompagna il riassunto per immagini delle tappe più emblematiche dei primi 60 dell’era spaziale, iniziata il 4 ottobre 1957 con il lancio del satellite sovietico Sputnik. “La conquista dello Spazio”, racconto fotografico curato da Eugenio Sorrentino, giornalista scientifico e aerospaziale e vicepresidente di Italian Mars Society, è una delle proposte ospitate dalla Gamec, Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo, promossa a polo dei laboratori spaziali della XV edizione di BergamoScienza (1-15 ottobre 2017). L’altra proposta multimediale è rappresentata dal filmato della missione Cassini, conclusasi il 15 settembre 2017 dopo vent’anni di esplorazione del sistema del pianeta Saturno, dei suoi anelli e satelliti naturali condotta con il contributo della tecnologia italiana, e che è stato durato da Enrico Flamini, direttore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con Fiorella Coliolo (nota per essere la curatrice della mostra “Space Girls, Space Women”).

L’immagine di Eugene Cernan, comandante della missione Apollo 17 e ultimo uomo a lasciare il suolo lunare nel dicembre 1972, ripreso accanto alla bandiera americana con la Terra in lontananza dal collega Harrison Schmitt, accompagna il riassunto per immagini delle tappe più emblematiche dei primi 60 dell’era spaziale, iniziata il 4 ottobre 1957 con il lancio del satellite sovietico Sputnik. “La conquista dello Spazio”, racconto fotografico curato da Eugenio Sorrentino, giornalista scientifico e aerospaziale e vicepresidente di Italian Mars Society, è una delle proposte ospitate dalla Gamec, Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo, promossa a polo dei laboratori spaziali della XV edizione di BergamoScienza (1-15 ottobre 2017). L’altra proposta multimediale è rappresentata dal filmato della missione Cassini, conclusasi il 15 settembre 2017 dopo vent’anni di esplorazione del sistema del pianeta Saturno, dei suoi anelli e satelliti naturali condotta con il contributo della tecnologia italiana, e che è stato durato da Enrico Flamini, direttore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con Fiorella Coliolo (nota per essere la curatrice della mostra “Space Girls, Space Women”).

L’Agenzia Spaziale Europea ha affidato a Leonardo uno studio per la gestione della sicurezza dei dati del programma europeo di navigazione satellitare Galileo. L’annuncio è stato diffuso in occasione della conferenza Cybertech Europe convocata a Roma. In particolare Leonardo sta sviluppando un’architettura di riferimento e definendo requisiti e processi per la gestione della sicurezza informatica del programma, in accordo con le recenti normative europee in materia di cyber security. L’obiettivo di Leonardo è supportare l’ESA nella definizione di un sistema allo stato dell’arte per il monitoraggio della sicurezza di Galileo, anche alla luce dell’introduzione di nuovi requisiti di missione del sistema e di nuovi standard e procedure di sicurezza relativi alla rete satellitare europea. “La cyber security delle infrastrutture spaziali è sempre più strategica. È necessario sviluppare nuove tecnologie, anche in una logica di collaborazioni internazionali, capaci di proteggere gli asset satellitari, che hanno un ruolo essenziale nella vita quotidiana dei cittadini e nel funzionamento delle infrastrutture critiche delle nazioni, dalle comunicazioni ai trasporti alla difesa. Difenderli dalle minacce cyber è diventato imprescindibile”, ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo. Galileo, che ha avviato i primi servizi operativi a dicembre 2016, è il sistema globale di navigazione e localizzazione satellitare che garantirà all’Europa autonomia e massima precisione nel rilevamento della posizione. Il programma è gestito dalla Commissione europea, che ha delegato all’ESA la responsabilità della realizzazione del sistema. Galileo offrirà servizi affidabili e precisi per cittadini, trasporti, telecomunicazioni, sicurezza, gestione delle emergenze, ricerca e soccorso, imprese, banche e utilities. Leonardo è da sempre partner di Galileo, di cui garantisce la gestione operativa e logistica con Telespazio, attraverso Spaceopal, puntando allo sviluppo di servizi innovativi, in particolare per i clienti Governativi e gli operatori con speciali requisiti di sicurezza, che utilizzeranno il segnale Galileo PRS. Per il programma ha realizzato anche i sensori di assetto per il controllo della posizione dei satelliti e gli orologi atomici all’idrogeno utilizzati per segnarne il tempo, oltre a un ricevitore sicuro PRS.

L’Agenzia Spaziale Europea ha affidato a Leonardo uno studio per la gestione della sicurezza dei dati del programma europeo di navigazione satellitare Galileo. L’annuncio è stato diffuso in occasione della conferenza Cybertech Europe convocata a Roma. In particolare Leonardo sta sviluppando un’architettura di riferimento e definendo requisiti e processi per la gestione della sicurezza informatica del programma, in accordo con le recenti normative europee in materia di cyber security. L’obiettivo di Leonardo è supportare l’ESA nella definizione di un sistema allo stato dell’arte per il monitoraggio della sicurezza di Galileo, anche alla luce dell’introduzione di nuovi requisiti di missione del sistema e di nuovi standard e procedure di sicurezza relativi alla rete satellitare europea. “La cyber security delle infrastrutture spaziali è sempre più strategica. È necessario sviluppare nuove tecnologie, anche in una logica di collaborazioni internazionali, capaci di proteggere gli asset satellitari, che hanno un ruolo essenziale nella vita quotidiana dei cittadini e nel funzionamento delle infrastrutture critiche delle nazioni, dalle comunicazioni ai trasporti alla difesa. Difenderli dalle minacce cyber è diventato imprescindibile”, ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo. Galileo, che ha avviato i primi servizi operativi a dicembre 2016, è il sistema globale di navigazione e localizzazione satellitare che garantirà all’Europa autonomia e massima precisione nel rilevamento della posizione. Il programma è gestito dalla Commissione europea, che ha delegato all’ESA la responsabilità della realizzazione del sistema. Galileo offrirà servizi affidabili e precisi per cittadini, trasporti, telecomunicazioni, sicurezza, gestione delle emergenze, ricerca e soccorso, imprese, banche e utilities. Leonardo è da sempre partner di Galileo, di cui garantisce la gestione operativa e logistica con Telespazio, attraverso Spaceopal, puntando allo sviluppo di servizi innovativi, in particolare per i clienti Governativi e gli operatori con speciali requisiti di sicurezza, che utilizzeranno il segnale Galileo PRS. Per il programma ha realizzato anche i sensori di assetto per il controllo della posizione dei satelliti e gli orologi atomici all’idrogeno utilizzati per segnarne il tempo, oltre a un ricevitore sicuro PRS.

Nel 2021 è in programma il lancio del satellite SMILE, una missione scientifica congiunta tra ESA e l’Accademia Cinese delle Scienze, che mira a indagare l’interazione tra lo schermo protettivo della Terra – la magnetosfera – e il vento solare supersonico. Il satellite SMILE è costituito da una piattaforma fornita dall’Accademia Cinese delle Scienze e da un Modulo Payload (PLM) fornito dall’ESA. Il modulo imbarca quattro strumenti scientifici provenienti da Canada, UK e Cina, l’unità di controllo PLM e l’Unità di memoria, l’Unità di distribuzione e il sistema di comunicazione a banda X impiegato per il down link dei dati scientifici del Payload. Thales Alenia Space si è aggiudicata uno dei tre studi (messi a concorso) finanziati dall’ Agenzia Spaziale Europea (ESA), per guidare il progetto di definizione del Modulo Payload SMILE (Solar Wind Magnetospheric Ionospheric Link Explorer). Durante la fase di studio, Thales Alenia Space nel Regno Unito lavorerà con il team ESA per definire e ottimizzare il payload, incluso la soluzione termica e strutturale, la definizione delle apparecchiature a supporto del PLM, la sistemazione dei quattro strumenti e la consegna di tutti i dati scientifici. Con il lancio previsto nel 2021 dalla Guyana francese il satellite di due tonnellate sarà immesso in orbita HEO (Highly Elliptic Orbit) con un apogeo di 120,000 Km sul polo nord. Se supererà la fase di PDR (Preliminary Design Review), Thales Alenia Space nel Regno Unito gestirà gli equipaggiamenti, l’assemblaggio, integrazione e i test (AIT) del modulo Payload presso il National Space Testing Facilities in UK. Questa nuova struttura, che sarà operativa nel 2020, è stata sviluppata con i finanziamenti assegnati dal fondo di strategia industriale del Dipartimento per le Imprese, l’Energia e la Strategia Industriale del governo del Regno Unito a sostegno delle attività di progettazione e costruzione di strumenti complessi per lo spazio e satelliti tecnologicamente avanzati. La missione SMILE darà un importante contributo alla nostra conoscenza del tempo meteorologico nello Spazio e, in particolare, dei processi fisici che si sviluppano durante la continua interazione tra il vento solare e la magnetosfera.

Nel 2021 è in programma il lancio del satellite SMILE, una missione scientifica congiunta tra ESA e l’Accademia Cinese delle Scienze, che mira a indagare l’interazione tra lo schermo protettivo della Terra – la magnetosfera – e il vento solare supersonico. Il satellite SMILE è costituito da una piattaforma fornita dall’Accademia Cinese delle Scienze e da un Modulo Payload (PLM) fornito dall’ESA. Il modulo imbarca quattro strumenti scientifici provenienti da Canada, UK e Cina, l’unità di controllo PLM e l’Unità di memoria, l’Unità di distribuzione e il sistema di comunicazione a banda X impiegato per il down link dei dati scientifici del Payload. Thales Alenia Space si è aggiudicata uno dei tre studi (messi a concorso) finanziati dall’ Agenzia Spaziale Europea (ESA), per guidare il progetto di definizione del Modulo Payload SMILE (Solar Wind Magnetospheric Ionospheric Link Explorer). Durante la fase di studio, Thales Alenia Space nel Regno Unito lavorerà con il team ESA per definire e ottimizzare il payload, incluso la soluzione termica e strutturale, la definizione delle apparecchiature a supporto del PLM, la sistemazione dei quattro strumenti e la consegna di tutti i dati scientifici. Con il lancio previsto nel 2021 dalla Guyana francese il satellite di due tonnellate sarà immesso in orbita HEO (Highly Elliptic Orbit) con un apogeo di 120,000 Km sul polo nord. Se supererà la fase di PDR (Preliminary Design Review), Thales Alenia Space nel Regno Unito gestirà gli equipaggiamenti, l’assemblaggio, integrazione e i test (AIT) del modulo Payload presso il National Space Testing Facilities in UK. Questa nuova struttura, che sarà operativa nel 2020, è stata sviluppata con i finanziamenti assegnati dal fondo di strategia industriale del Dipartimento per le Imprese, l’Energia e la Strategia Industriale del governo del Regno Unito a sostegno delle attività di progettazione e costruzione di strumenti complessi per lo spazio e satelliti tecnologicamente avanzati. La missione SMILE darà un importante contributo alla nostra conoscenza del tempo meteorologico nello Spazio e, in particolare, dei processi fisici che si sviluppano durante la continua interazione tra il vento solare e la magnetosfera.