da Sorrentino | Lug 19, 2017 | Missioni, Primo Piano, Programmi

Si è conclusa dopo 45 giorni la tredicesima missione della Human Exploration Research Analog (HERA), un programma di ricerca della NASA volto a sperimentare il volo umano nello spazio profondo, attraverso delle simulazioni a terra presso il Johnson Space Center. Per scopi di ricerca il programma prevede una riduzione delle ore di sonno e della caffeina ai quattro uomini dell’equipaggio. HERA è una delle numerose stazioni di terra utilizzate dal Programma di Ricerca Umana della NASA. Durante questa tredicesima missione i membri dell’equipaggio hanno testato molti dei movimenti di una vera e propria missione spaziale. Questa è stata la quarta di una serie di sperimentazioni in cui la durata della missione è stata progressivamente aumentata di volta in volta. Le campagne precedenti infatti hanno avuto una durata di sette, quattordici e trenta giorni. Le ore di sonno consentite ai membri del team sono state ridotte per permettere ai ricercatori di verificare se attraverso l’illuminazione degli habitat è possibile combattere la stanchezza. Sono state testate inoltre la coesione del team, le prestazioni e le relazioni interpersonali in questa particolare condizione. Proprio come nello spazio, l’equipaggio è stato ‘isolato’ dal mondo esterno e le comunicazioni erano limitate.I membri del team hanno svolto diversi compiti tra cui utilizzare il braccio robotico per afferrare un veicolo di trasporto e svolgere un’attività extraveicolare (EVA) su un asteroide, resi possibili attraverso tecnologie virtuali. La seconda fase di questa campagna è in programma il 5 agosto 2017 ma, nel frattempo, la NASA sta già selezionando volontari sani e non fumatori, dai 30 ai 55 anni, per future missioni di simulazione, che, per qualificarsi dovranno passare test fisici e psicologici. Per chi desidera candidarsi sarà possibile inviare il curriculum vitae alla email jsc-hera@mail.nasa.gov o contattare il numero 281-212-1492.

(fonte: ASI)

da Sorrentino | Lug 10, 2017 | Missioni, Primo Piano, Programmi

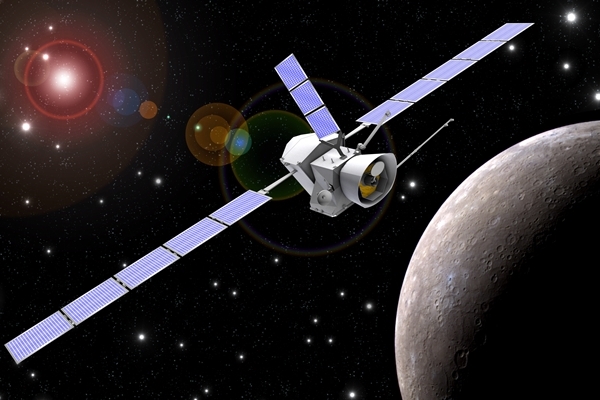

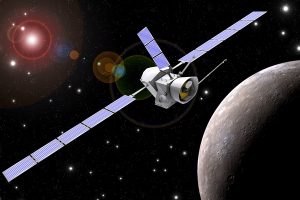

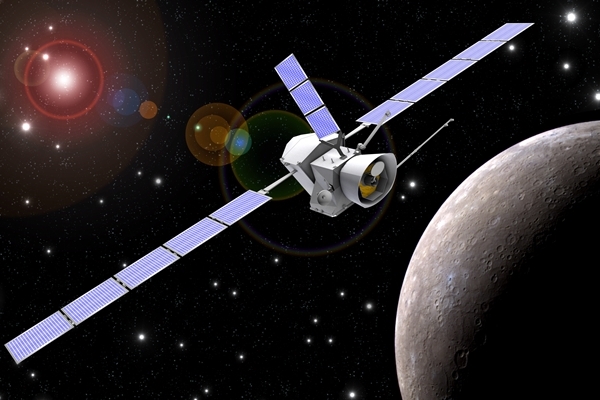

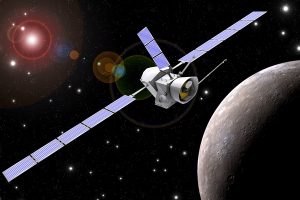

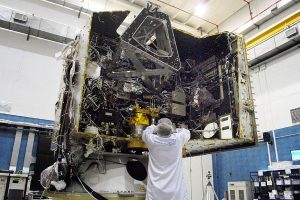

Conto alla rovescia per la sonda europea BepiColombo, destinata a raggiungere Mercurio nel dicembre 2025, che al Centro Estec dell’Agenzia Spaziale Europea, a Noordwijk in Olanda, sta completando i test in vista del lancio previsto nell’ottobre 2018 dalla base di Kourou in Guyana Francese con il vettore Ariane 5. Costruita da Airbus Defence and Space in qualità di prime contractor e Thales Alenia Space in qualità di sottocontraente principale (che a sua volta coordina un gruppo di 35 aziende europee), Bepi Colombo è frutto della collaborazione tra ESA e Agenzia Spaziale Giapponese (Jaxa), con un’importante partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, responsabile di quattro strumenti di bordo, due dei quali in partnership con la NASA. La missione, dedicata all’ingegnere italiano Giuseppe Colombo, è la prima europea che punta su Mercurio, il più piccolo e meno esplorato pianeta del nostro sistema solare. Quando lo avrà raggiunto, la sonda rilascerà due sonde: Mercury Planetary Orbiter e Mercury Magnetospheric Orbiter. L’obbiettivo è di analizzare le informazioni essenziali su Mercurio come la forma, la struttura, il campo magnetico, la composizione della superficie.

Conto alla rovescia per la sonda europea BepiColombo, destinata a raggiungere Mercurio nel dicembre 2025, che al Centro Estec dell’Agenzia Spaziale Europea, a Noordwijk in Olanda, sta completando i test in vista del lancio previsto nell’ottobre 2018 dalla base di Kourou in Guyana Francese con il vettore Ariane 5. Costruita da Airbus Defence and Space in qualità di prime contractor e Thales Alenia Space in qualità di sottocontraente principale (che a sua volta coordina un gruppo di 35 aziende europee), Bepi Colombo è frutto della collaborazione tra ESA e Agenzia Spaziale Giapponese (Jaxa), con un’importante partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, responsabile di quattro strumenti di bordo, due dei quali in partnership con la NASA. La missione, dedicata all’ingegnere italiano Giuseppe Colombo, è la prima europea che punta su Mercurio, il più piccolo e meno esplorato pianeta del nostro sistema solare. Quando lo avrà raggiunto, la sonda rilascerà due sonde: Mercury Planetary Orbiter e Mercury Magnetospheric Orbiter. L’obbiettivo è di analizzare le informazioni essenziali su Mercurio come la forma, la struttura, il campo magnetico, la composizione della superficie.

L’obiettivo è di analizzare le informazioni essenziali su Mercurio come la forma, la struttura, il campo magnetico, la composizione della superficie sia interna che esterna e dei ghiacci scoperti nei crateri in ombra. Quando arriverà sulla superficie di Mercurio, la sonda dovrà affrontare condizioni estreme, con una radiazione solare dieci volte più intensa di quella che si registra nelle vicinanze della Terra, sopportando temperature di oltre 350 gradi centigradi per almeno un anno, con buone possibilità di estendere la missione di un ulteriore anno. L’ultima sonda ad aver avvicinato Mercurio è stata Messenger della NASA, conclusasi nell’aprile 2015, che ha raccolto oltre 270mila foto del pianeta.

da Sorrentino | Lug 6, 2017 | Eventi, Primo Piano, Programmi

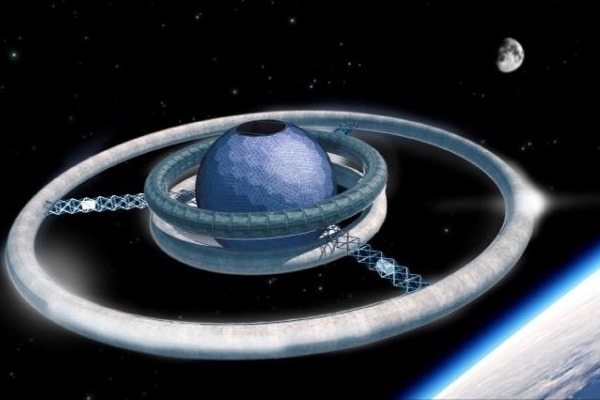

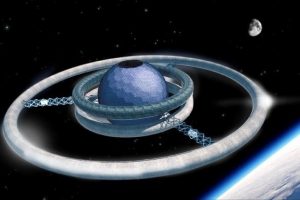

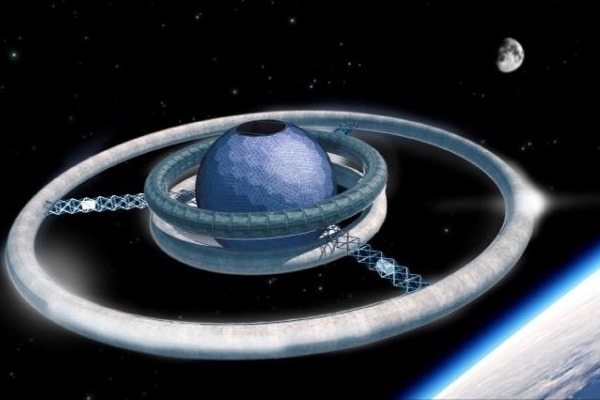

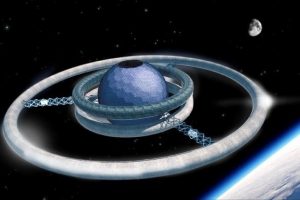

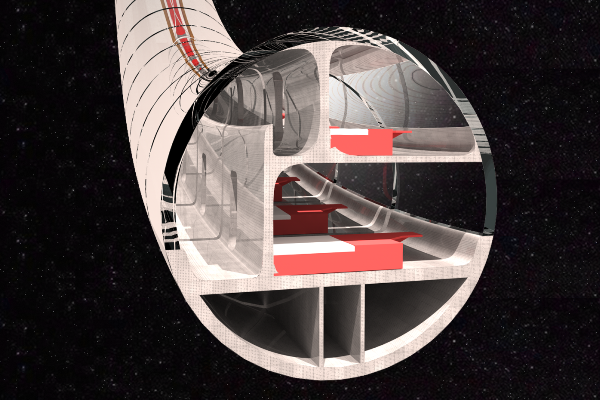

Il nuovo planetario della Città della Scienza di Napoli teatro della presentazione di OrbiTecture, il concept di habitat spaziale sviluppato da Center for Near Space. La base spaziale del futuro si chiama SpaceHub, del peso di circa 6000 tonnellate (15 volte la ISS), realizzabile in dieci anni ed è progettata per ospitare fino a 100 persone alla volta tra tecnici, turisti, astronauti e ricercatori. “Negli anni 2060-2070, a circa cento anni dall’inizio dell’Era Spaziale e dal primo passo dell’Uomo sulla Luna – spiega Gennaro Russo, direttore di Center for Near Space – riteniamo che le missioni scientifiche su Marte saranno di routine e che, per quella data, lo spazio cis-lunare ospiterà una comunità di un migliaio di persone con un traffico di 100.000 passaggi all’anno per voli di trasferimento tra la Terra e i vari punti di questa città cislunare (orbita terrestre, orbita lunare, punti lagrangiani, suolo lunare). Lo sviluppo di questi nuovi insediamenti umani nel Quarto Ambiente richiederà non solo più elevati standard tecnici e funzionali, ma anche una qualità di vita a bordo paragonabile a quella disponibile sulla Terra. Il design dei sistemi spaziali assumerà pertanto un ruolo ben più rilevante di quanto non sia stato fino a oggi, e il Made in Italy potrà trovare nuovi spazi di espressione; in tale direzione potrà svilupparsi da subito una nuova disciplina in cui confluiranno conoscenze e competenze di carattere ingegneristico, architettonico, ergonomico, fisiologico, ambientale”.

Il nuovo planetario della Città della Scienza di Napoli teatro della presentazione di OrbiTecture, il concept di habitat spaziale sviluppato da Center for Near Space. La base spaziale del futuro si chiama SpaceHub, del peso di circa 6000 tonnellate (15 volte la ISS), realizzabile in dieci anni ed è progettata per ospitare fino a 100 persone alla volta tra tecnici, turisti, astronauti e ricercatori. “Negli anni 2060-2070, a circa cento anni dall’inizio dell’Era Spaziale e dal primo passo dell’Uomo sulla Luna – spiega Gennaro Russo, direttore di Center for Near Space – riteniamo che le missioni scientifiche su Marte saranno di routine e che, per quella data, lo spazio cis-lunare ospiterà una comunità di un migliaio di persone con un traffico di 100.000 passaggi all’anno per voli di trasferimento tra la Terra e i vari punti di questa città cislunare (orbita terrestre, orbita lunare, punti lagrangiani, suolo lunare). Lo sviluppo di questi nuovi insediamenti umani nel Quarto Ambiente richiederà non solo più elevati standard tecnici e funzionali, ma anche una qualità di vita a bordo paragonabile a quella disponibile sulla Terra. Il design dei sistemi spaziali assumerà pertanto un ruolo ben più rilevante di quanto non sia stato fino a oggi, e il Made in Italy potrà trovare nuovi spazi di espressione; in tale direzione potrà svilupparsi da subito una nuova disciplina in cui confluiranno conoscenze e competenze di carattere ingegneristico, architettonico, ergonomico, fisiologico, ambientale”.

“Questa disciplina l’abbiamo battezzata OrbiTecture – continua Russo – termine coniato dalla contrazione di Orbital Architecture, con l’intento di coniugare la ricerca architettonica e la tecnologia spaziale – sia quella già disponibile che quella prevedibile per il futuro prossimo – per lo sviluppo di progetti rivolti alla fase più a lungo termine della nuova space economy. E l’abbiamo applicata allo studio di un concept “planetomorfico” per uno SpaceHub, un nodo spaziale realizzabile nel volgere di una-due generazioni e che possiamo immaginare funzionante entro il 2060-2070 al servizio dell’ecosistema geo-lunare. Un progetto fondato su princìpi radicalmente innovativi rispetto a quelli su cui si basano le attuali infrastrutture spaziali”.

In che modo l’architettura, arte della ricerca delle forme e della realizzazione di spazi fruibili dall’Uomo, coniugata alla tecnologia, può concepire e favorire l’abitabilità umana al di fuori della superficie terrestre? Nei prossimi anni si parlerà sempre più diffusamente della necessità di nuovi habitat spaziali, che dovranno favorire da un lato la crescente domanda di turismo spaziale e, dall’altro, rispondere alla dismissione della Stazione Spaziale Internazionale, che sarà dismessa nel 2024. Il concept è decisamente avveniristico tanto per le soluzioni suggerite che per la visione sistemica, nonché dal punto di vista del design architettonico e delle soluzioni ingegneristiche, rispetto a una concezione standard di tipo modulare come l’attuale Stazione Spaziale Internazionale. Nondimeno, si tratta di un progetto ingegneristicamente e architettonicamente fattibile sul medio periodo, una “utopia concreta” che intendiamo proporre per favorire un ampio dibattito a livello nazionale e internazionale sulla necessità di un balzo concettuale nella progettazione dei futuri habitat umani nel Quarto Ambiente.

In che modo l’architettura, arte della ricerca delle forme e della realizzazione di spazi fruibili dall’Uomo, coniugata alla tecnologia, può concepire e favorire l’abitabilità umana al di fuori della superficie terrestre? Nei prossimi anni si parlerà sempre più diffusamente della necessità di nuovi habitat spaziali, che dovranno favorire da un lato la crescente domanda di turismo spaziale e, dall’altro, rispondere alla dismissione della Stazione Spaziale Internazionale, che sarà dismessa nel 2024. Il concept è decisamente avveniristico tanto per le soluzioni suggerite che per la visione sistemica, nonché dal punto di vista del design architettonico e delle soluzioni ingegneristiche, rispetto a una concezione standard di tipo modulare come l’attuale Stazione Spaziale Internazionale. Nondimeno, si tratta di un progetto ingegneristicamente e architettonicamente fattibile sul medio periodo, una “utopia concreta” che intendiamo proporre per favorire un ampio dibattito a livello nazionale e internazionale sulla necessità di un balzo concettuale nella progettazione dei futuri habitat umani nel Quarto Ambiente.

Immaginiamo un viaggio su SpaceHub

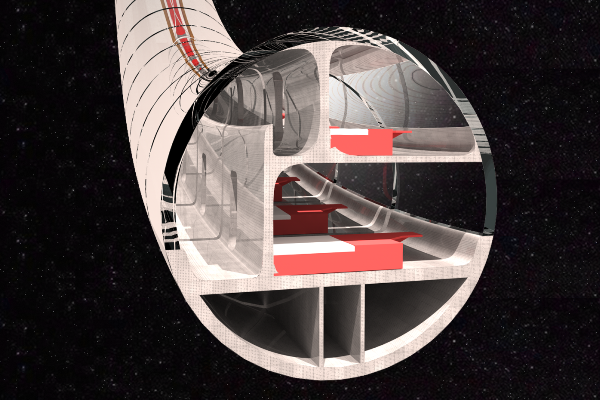

La navicella che ci porterà a bordo di SpaceHub sta completando la fase di attracco. Dagli oblò possiamo ammirare la stazione in tutta la sua eleganza strutturale: la sfera, dal diametro di quarantaquattro metri, è denominata Miranda; è attraversata da un cilindro del diametro di venti metri passante per l’origine, dov’è localizzato l’hangar, in cui la navicella sta entrando, e il laboratorio di microgravità. Intorno a Miranda troviamo due toroidi sovrapposti del diametro di 78 metri, che compongono il modulo Aristarco, con ambiente a gravità lunare simulata e il campo di coltivazione Green Ring. Più lontano, troviamo il modulo Galilaei di 166 metri di diametro che ospita un ambiente a gravità marziana e i tre propulsori che consentono la rotazione della stazione per ottenere le diverse accelerazioni gravitazionali. Arrivati su SpaceHub, entriamo nell’hangar ed eseguiamo la manovra di attracco al molo, per poi lasciare la navetta. Qui la microgravità ci fa fluttuare nell’aria e dobbiamo spostarci con un po’ di fatica e grazie ad appositi sostegni. Più ci si avvicina all’asse di Miranda, più la gravità si avvicina allo zero: la microgravità è fondamentale per le attività di ricerca nei laboratori.

C’è un sistema di “ascensori spaziali” per spostarsi tra Miranda e i due anelli, Aristarco e Galilaei: capsule pressurizzate all’interno di un percorso di travi reticolari che partendo dal centro della sfera raggiungono i vari toroidi. I toroidi accolgono gli spazi di soggiorno e socializzazione. Qui si trovano i mini-alloggi per i turisti spaziali, 40 in tutto, ma anche il bar, la mensa, una palestra e altre aree destinate allo sport, sia per il training che per il tempo libero, e anche spazi per le attività religiose. Su Miranda è disponibile un ambiente dedicato al cinema olografico/teatro, dove vengono allestiti spettacoli di danza a gravità zero. La sfera Miranda di SpaceHub, struttura flessibile e gonfiabile, sarà realizzata in beta cloth, una fibra a base di silice che resiste alla corrosione ed all’ossigeno atmosferico. Sia le strutture interne che i tralicci e i toroidi saranno realizzati in Manifattura Additiva (Stampa 3D) con materiali sia metallici che plastici. La pannellatura esterna dei toroidi Aristarco e Galilaei è trasparente. Il sistema biorigenerativo CELSS (Controlled Ecological Life Support Systems) a ciclo chiuso contribuisce alla produzione di vegetali freschi, alla generazione di ossigeno e alla rimozione dell’anidride carbonica dall’aria interna (dovuta alla respirazione umana). Le cinque colture selezionate sono patata, soia, lattuga, frumento e pomodoro. Si tratta di colture in grado di contribuire a una dieta bilanciata. Dato che l’equipaggio dello SpaceHub è composto da 100 persone, è necessario coltivare, per la loro sopravvivenza, una superficie di 6000 m2, per un ingombro volumetrico minimo di circa 3600 m3. Il sistema CELSS di SpaceHub è suddiviso in parti più o meno uguali nei toroidi Aristarco e Galilaei.

C’è un sistema di “ascensori spaziali” per spostarsi tra Miranda e i due anelli, Aristarco e Galilaei: capsule pressurizzate all’interno di un percorso di travi reticolari che partendo dal centro della sfera raggiungono i vari toroidi. I toroidi accolgono gli spazi di soggiorno e socializzazione. Qui si trovano i mini-alloggi per i turisti spaziali, 40 in tutto, ma anche il bar, la mensa, una palestra e altre aree destinate allo sport, sia per il training che per il tempo libero, e anche spazi per le attività religiose. Su Miranda è disponibile un ambiente dedicato al cinema olografico/teatro, dove vengono allestiti spettacoli di danza a gravità zero. La sfera Miranda di SpaceHub, struttura flessibile e gonfiabile, sarà realizzata in beta cloth, una fibra a base di silice che resiste alla corrosione ed all’ossigeno atmosferico. Sia le strutture interne che i tralicci e i toroidi saranno realizzati in Manifattura Additiva (Stampa 3D) con materiali sia metallici che plastici. La pannellatura esterna dei toroidi Aristarco e Galilaei è trasparente. Il sistema biorigenerativo CELSS (Controlled Ecological Life Support Systems) a ciclo chiuso contribuisce alla produzione di vegetali freschi, alla generazione di ossigeno e alla rimozione dell’anidride carbonica dall’aria interna (dovuta alla respirazione umana). Le cinque colture selezionate sono patata, soia, lattuga, frumento e pomodoro. Si tratta di colture in grado di contribuire a una dieta bilanciata. Dato che l’equipaggio dello SpaceHub è composto da 100 persone, è necessario coltivare, per la loro sopravvivenza, una superficie di 6000 m2, per un ingombro volumetrico minimo di circa 3600 m3. Il sistema CELSS di SpaceHub è suddiviso in parti più o meno uguali nei toroidi Aristarco e Galilaei.

da Sorrentino | Giu 21, 2017 | Astronomia, Missioni, Primo Piano, Programmi

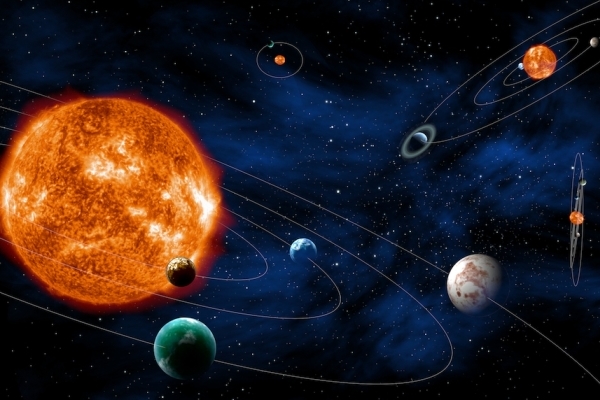

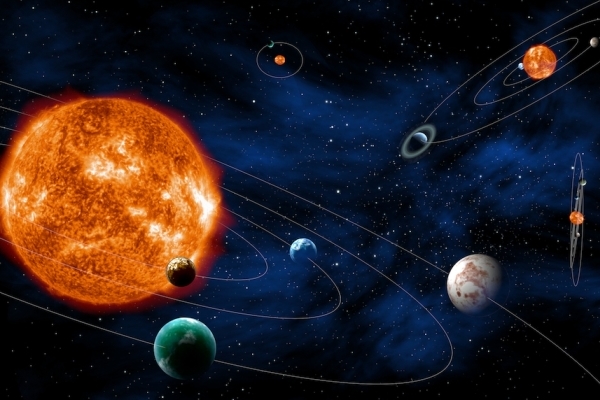

La missione PLATO (PLAnetary Transit and Oscillations of stars), per dare la caccia agli esopianeti, è stata adottata ufficialmente nel programma scientifico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e passa quindi dalla fase progettuale a quella definitiva della sua realizzazione. Nei prossimi mesi le industrie verranno sollecitate a inviare offerte per la costruzione del veicolo spaziale. La decisione è stata presa a Madrid durante l’incontro dell’ESA Science Program Committee, garantendo la prosecuzione del piano europeo Cosmic Vision 2015-2025. PLATO è un satellite tecnologicamente molto sofisticato, composto da una batteria di 26 piccoli telescopi che insieme coprono un enorme campo di vista, in grado di osservare per la prima volta contemporaneamente immense zone di cielo. La missione sarà lanciata nel 2026 con un razzo Soyuz-Fregat dalla Guyana Francese e andrà a inserirsi in orbita attorno al punto Lagrangiano L2, uno dei punti di equilibrio del sistema Sole-Terra, a un milione e mezzo di chilometri da noi. Da lì comincerà la sua missione di ricerca di pianeti che orbitano attorno alle stelle più vicine, scandagliano oltre metà del cielo. Lo scopo della missione è fare un censimento dei pianeti di massa simile alla Terra, misurandone la dimensione, la massa e l’età con precisione mai raggiunta prima. PLATO permetterà di vedere per la prima volta i sistemi solari simili al nostro, di capire quanto questi siano frequenti e di comprendere quanto frequentemente si realizzano nel cosmo le condizioni per lo sviluppo della vita.

La missione PLATO (PLAnetary Transit and Oscillations of stars), per dare la caccia agli esopianeti, è stata adottata ufficialmente nel programma scientifico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e passa quindi dalla fase progettuale a quella definitiva della sua realizzazione. Nei prossimi mesi le industrie verranno sollecitate a inviare offerte per la costruzione del veicolo spaziale. La decisione è stata presa a Madrid durante l’incontro dell’ESA Science Program Committee, garantendo la prosecuzione del piano europeo Cosmic Vision 2015-2025. PLATO è un satellite tecnologicamente molto sofisticato, composto da una batteria di 26 piccoli telescopi che insieme coprono un enorme campo di vista, in grado di osservare per la prima volta contemporaneamente immense zone di cielo. La missione sarà lanciata nel 2026 con un razzo Soyuz-Fregat dalla Guyana Francese e andrà a inserirsi in orbita attorno al punto Lagrangiano L2, uno dei punti di equilibrio del sistema Sole-Terra, a un milione e mezzo di chilometri da noi. Da lì comincerà la sua missione di ricerca di pianeti che orbitano attorno alle stelle più vicine, scandagliano oltre metà del cielo. Lo scopo della missione è fare un censimento dei pianeti di massa simile alla Terra, misurandone la dimensione, la massa e l’età con precisione mai raggiunta prima. PLATO permetterà di vedere per la prima volta i sistemi solari simili al nostro, di capire quanto questi siano frequenti e di comprendere quanto frequentemente si realizzano nel cosmo le condizioni per lo sviluppo della vita.

Grazie al supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana, PLATO porterà a bordo diversi strumenti frutto dell’ingegno italiano. In particolare i 26 telescopi, caratterizzati da un campo di vista simile a quello dell’occhio umano, sono estremamente innovativi, nascono nei laboratori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Padova, Catania e Milano, e saranno costruiti nei laboratori della Leonardo di Firenze con la collaborazione dell’Università di Berna, della TAS Italia e di Medialario. Anche il computer che controlla gli strumenti a bordo sarà fornito dall’Italia, progettato sotto responsabilità di ricercatori INAF delle sedi di La Palma, Firenze e Roma, sarà costruito dalla Kayser Italia. Inoltre, l’ASI SSDC costruirà una parte decisiva del segmento di terra della missione, mentre il catalogo di stelle che saranno scrutinate da PLATO sarà fornito dall’Università di Padova. Responsabile scientifico per l’Italia della missione PLATO è Isabella Pagano, ricercatrice dell’INAF.

“La missione PLATO è stata fortemente sostenuta dall’ASI, non solo per la valenza scientifica della ricerca di esopianeti, ma anche per valorizzare la capacità di realizzare in Italia i telescopi e l’elettronica associata, per i quali la comunità scientifica e l’industria italiana possiedono una leadership indiscussa in Europa” dice Barbara Negri, responsabile dell’Unità esplorazione e osservazione dell’universo dell’ASI. “PLATO, che seguirà di qualche anno la missione CHEOPS, sposterà la frontiera della ricerca di possibili pianeti abitabili dal nostro sistema solare ai sistemi planetari di altre stelle vicine”. Una volta lanciato, PLATO sorveglierà un milione di stelle per più di 4 anni e sarà in grado di individuare fra queste quelle con tutte le carte in regola per dimensione, composizione e temperatura per permettere lo sviluppo della vita. Il catalogo di sistemi planetari che sarà prodotto alla fine della missione costituirà la mappa di riferimento per orientare i grandi telescopi spaziali e a terra nei prossimi decenni alla ricerca di vita fuori dal sistema solare.

da Sorrentino | Giu 20, 2017 | Industria, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

Partenza a razzo per Avio al Salone Aerospaziale di Parigi Le Bourget, dove l’amministratore delegato Giulio Ranzo ha firmato due importanti contratti per Vega e Vega C. Dopo l’accordo sottoscritto da OHB Italia, per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana, con Arianespace, per lanciare con Vega nel 2018 il satellite PRISMA, che sarà posizionato in un’orbita eliosincrona a un’altitudine di 615 km. Airbus Defence and Space è diventata invece il primo cliente commerciale per il futuro lanciatore Vega C. Questa versione evoluta del lanciatore leggero Vega, che ha già realizzato nove successi su nove lanci, è attualmente in sviluppo con il primo volo previsto a metà del 2019. Con questo contratto di lancio, il più performante Vega C dimostra di poter essere la soluzione perfetta anche per i satelliti di osservazione della Terra più avanzati. Airbus Defence and Space fu già il primo cliente commerciale del Vega originale nel maggio 2013, con il lancio del satellite VNREDSat-1 per il Vietnam. Da allora, Airbus Defence and Space ha scelto il Vega di Avio per molte altre missioni spaziali.

Partenza a razzo per Avio al Salone Aerospaziale di Parigi Le Bourget, dove l’amministratore delegato Giulio Ranzo ha firmato due importanti contratti per Vega e Vega C. Dopo l’accordo sottoscritto da OHB Italia, per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana, con Arianespace, per lanciare con Vega nel 2018 il satellite PRISMA, che sarà posizionato in un’orbita eliosincrona a un’altitudine di 615 km. Airbus Defence and Space è diventata invece il primo cliente commerciale per il futuro lanciatore Vega C. Questa versione evoluta del lanciatore leggero Vega, che ha già realizzato nove successi su nove lanci, è attualmente in sviluppo con il primo volo previsto a metà del 2019. Con questo contratto di lancio, il più performante Vega C dimostra di poter essere la soluzione perfetta anche per i satelliti di osservazione della Terra più avanzati. Airbus Defence and Space fu già il primo cliente commerciale del Vega originale nel maggio 2013, con il lancio del satellite VNREDSat-1 per il Vietnam. Da allora, Airbus Defence and Space ha scelto il Vega di Avio per molte altre missioni spaziali.

Giulio Ranzo, AD di Avio, sottolinea da un lato l’orgoglio di poter fornire la tecnologia abilitante per missioni dedicate all’osservazione del nostro pianeta, finalizzate sia alla protezione ambientale sia alla sicurezza nazionale, e contestualmente il grande riconoscimento per il livello di reputazione e affidabilità ottenuto da Airbus Defence and Space, che ha scelto il Vega C ancora in fase di sviluppo. Le due missioni sono pianificate per il 2020, solo un anno dopo il volo inaugurale.”

da Sorrentino | Giu 20, 2017 | Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

Siglato all’Air Show di Le Bourget l’accordo tra NASA e Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione del satellite della missione IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer), firmato da Roberto Battiston, presidente dell’ASI, e Robert M. Lightfoot Jr, Acting Administrator della NASA. IXPE sarà lanciato nel novembre del 2020 ed effettuerà, per la prima volta e con dettaglio senza precedenti, la misurazione della polarizzazione di sorgenti celesti che emettono raggi X. I dati raccolti in due anni di missione permetteranno di indagare più a fondo la natura delle emissioni X da buchi neri in accrescimento, pulsar e stelle di neutroni in sistemi binari. L’innovazione della missione IXPE, selezionata dalla NASA lo scorso gennaio 2017, è nella strumentazione scientifica, dove è fondamentale il contribuito italiano costituito da tre Gas Pixel Detectors (GPD). Questi rivoluzionari dispositivi sono dei rivelatori per raggi X in grado di effettuare delle misure di polarizzazione combinate con la misura di spettro energetico e la realizzazione di immagini e di curve di luce. Ideatori di questo innovativo rivelatore sono l’’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Grazie all’ASI, con la missione IXPE il GPD sarà impiegato, per la prima volta, in un satellite scientifico, ponendo le basi per nuove importanti scoperte nel campo dell’astrofisica delle alte energie. Con questo importante contributo il team scientifico Italiano consolida la leadership nel campo della polarimetria in raggi X. Il team italiano della missione è a guida INAF, con il determinante contributo dell’INFN e la collaborazione dell’Università degli Studi Roma Tre per lo sviluppo teorico.

Siglato all’Air Show di Le Bourget l’accordo tra NASA e Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione del satellite della missione IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer), firmato da Roberto Battiston, presidente dell’ASI, e Robert M. Lightfoot Jr, Acting Administrator della NASA. IXPE sarà lanciato nel novembre del 2020 ed effettuerà, per la prima volta e con dettaglio senza precedenti, la misurazione della polarizzazione di sorgenti celesti che emettono raggi X. I dati raccolti in due anni di missione permetteranno di indagare più a fondo la natura delle emissioni X da buchi neri in accrescimento, pulsar e stelle di neutroni in sistemi binari. L’innovazione della missione IXPE, selezionata dalla NASA lo scorso gennaio 2017, è nella strumentazione scientifica, dove è fondamentale il contribuito italiano costituito da tre Gas Pixel Detectors (GPD). Questi rivoluzionari dispositivi sono dei rivelatori per raggi X in grado di effettuare delle misure di polarizzazione combinate con la misura di spettro energetico e la realizzazione di immagini e di curve di luce. Ideatori di questo innovativo rivelatore sono l’’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Grazie all’ASI, con la missione IXPE il GPD sarà impiegato, per la prima volta, in un satellite scientifico, ponendo le basi per nuove importanti scoperte nel campo dell’astrofisica delle alte energie. Con questo importante contributo il team scientifico Italiano consolida la leadership nel campo della polarimetria in raggi X. Il team italiano della missione è a guida INAF, con il determinante contributo dell’INFN e la collaborazione dell’Università degli Studi Roma Tre per lo sviluppo teorico.

“Con questo accordo l’Italia conferma il suo ruolo di primo piano nel campo scientifico nello studio delle alte energie”, ha sottolineato Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana “la realizzazione di IXPE è frutto di un grande lavoro di squadra di ASI, dei centri di ricerca di INFN, INAF e dell’intero sistema aerospaziale italiano”.

Conto alla rovescia per la sonda europea BepiColombo, destinata a raggiungere Mercurio nel dicembre 2025, che al Centro Estec dell’Agenzia Spaziale Europea, a Noordwijk in Olanda, sta completando i test in vista del lancio previsto nell’ottobre 2018 dalla base di Kourou in Guyana Francese con il vettore Ariane 5. Costruita da Airbus Defence and Space in qualità di prime contractor e Thales Alenia Space in qualità di sottocontraente principale (che a sua volta coordina un gruppo di 35 aziende europee), Bepi Colombo è frutto della collaborazione tra ESA e Agenzia Spaziale Giapponese (Jaxa), con un’importante partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, responsabile di quattro strumenti di bordo, due dei quali in partnership con la NASA. La missione, dedicata all’ingegnere italiano Giuseppe Colombo, è la prima europea che punta su Mercurio, il più piccolo e meno esplorato pianeta del nostro sistema solare. Quando lo avrà raggiunto, la sonda rilascerà due sonde: Mercury Planetary Orbiter e Mercury Magnetospheric Orbiter. L’obbiettivo è di analizzare le informazioni essenziali su Mercurio come la forma, la struttura, il campo magnetico, la composizione della superficie.

Conto alla rovescia per la sonda europea BepiColombo, destinata a raggiungere Mercurio nel dicembre 2025, che al Centro Estec dell’Agenzia Spaziale Europea, a Noordwijk in Olanda, sta completando i test in vista del lancio previsto nell’ottobre 2018 dalla base di Kourou in Guyana Francese con il vettore Ariane 5. Costruita da Airbus Defence and Space in qualità di prime contractor e Thales Alenia Space in qualità di sottocontraente principale (che a sua volta coordina un gruppo di 35 aziende europee), Bepi Colombo è frutto della collaborazione tra ESA e Agenzia Spaziale Giapponese (Jaxa), con un’importante partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, responsabile di quattro strumenti di bordo, due dei quali in partnership con la NASA. La missione, dedicata all’ingegnere italiano Giuseppe Colombo, è la prima europea che punta su Mercurio, il più piccolo e meno esplorato pianeta del nostro sistema solare. Quando lo avrà raggiunto, la sonda rilascerà due sonde: Mercury Planetary Orbiter e Mercury Magnetospheric Orbiter. L’obbiettivo è di analizzare le informazioni essenziali su Mercurio come la forma, la struttura, il campo magnetico, la composizione della superficie.

Il nuovo planetario della Città della Scienza di Napoli teatro della presentazione di OrbiTecture, il concept di habitat spaziale sviluppato da Center for Near Space. La base spaziale del futuro si chiama SpaceHub, del peso di circa 6000 tonnellate (15 volte la ISS), realizzabile in dieci anni ed è progettata per ospitare fino a 100 persone alla volta tra tecnici, turisti, astronauti e ricercatori. “Negli anni 2060-2070, a circa cento anni dall’inizio dell’Era Spaziale e dal primo passo dell’Uomo sulla Luna – spiega Gennaro Russo, direttore di Center for Near Space – riteniamo che le missioni scientifiche su Marte saranno di routine e che, per quella data, lo spazio cis-lunare ospiterà una comunità di un migliaio di persone con un traffico di 100.000 passaggi all’anno per voli di trasferimento tra la Terra e i vari punti di questa città cislunare (orbita terrestre, orbita lunare, punti lagrangiani, suolo lunare). Lo sviluppo di questi nuovi insediamenti umani nel Quarto Ambiente richiederà non solo più elevati standard tecnici e funzionali, ma anche una qualità di vita a bordo paragonabile a quella disponibile sulla Terra. Il design dei sistemi spaziali assumerà pertanto un ruolo ben più rilevante di quanto non sia stato fino a oggi, e il Made in Italy potrà trovare nuovi spazi di espressione; in tale direzione potrà svilupparsi da subito una nuova disciplina in cui confluiranno conoscenze e competenze di carattere ingegneristico, architettonico, ergonomico, fisiologico, ambientale”.

Il nuovo planetario della Città della Scienza di Napoli teatro della presentazione di OrbiTecture, il concept di habitat spaziale sviluppato da Center for Near Space. La base spaziale del futuro si chiama SpaceHub, del peso di circa 6000 tonnellate (15 volte la ISS), realizzabile in dieci anni ed è progettata per ospitare fino a 100 persone alla volta tra tecnici, turisti, astronauti e ricercatori. “Negli anni 2060-2070, a circa cento anni dall’inizio dell’Era Spaziale e dal primo passo dell’Uomo sulla Luna – spiega Gennaro Russo, direttore di Center for Near Space – riteniamo che le missioni scientifiche su Marte saranno di routine e che, per quella data, lo spazio cis-lunare ospiterà una comunità di un migliaio di persone con un traffico di 100.000 passaggi all’anno per voli di trasferimento tra la Terra e i vari punti di questa città cislunare (orbita terrestre, orbita lunare, punti lagrangiani, suolo lunare). Lo sviluppo di questi nuovi insediamenti umani nel Quarto Ambiente richiederà non solo più elevati standard tecnici e funzionali, ma anche una qualità di vita a bordo paragonabile a quella disponibile sulla Terra. Il design dei sistemi spaziali assumerà pertanto un ruolo ben più rilevante di quanto non sia stato fino a oggi, e il Made in Italy potrà trovare nuovi spazi di espressione; in tale direzione potrà svilupparsi da subito una nuova disciplina in cui confluiranno conoscenze e competenze di carattere ingegneristico, architettonico, ergonomico, fisiologico, ambientale”.

La missione PLATO (PLAnetary Transit and Oscillations of stars), per dare la caccia agli esopianeti, è stata adottata ufficialmente nel programma scientifico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e passa quindi dalla fase progettuale a quella definitiva della sua realizzazione. Nei prossimi mesi le industrie verranno sollecitate a inviare offerte per la costruzione del veicolo spaziale. La decisione è stata presa a Madrid durante l’incontro dell’ESA Science Program Committee, garantendo la prosecuzione del piano europeo Cosmic Vision 2015-2025. PLATO è un satellite tecnologicamente molto sofisticato, composto da una batteria di 26 piccoli telescopi che insieme coprono un enorme campo di vista, in grado di osservare per la prima volta contemporaneamente immense zone di cielo. La missione sarà lanciata nel 2026 con un razzo Soyuz-Fregat dalla Guyana Francese e andrà a inserirsi in orbita attorno al punto Lagrangiano L2, uno dei punti di equilibrio del sistema Sole-Terra, a un milione e mezzo di chilometri da noi. Da lì comincerà la sua missione di ricerca di pianeti che orbitano attorno alle stelle più vicine, scandagliano oltre metà del cielo. Lo scopo della missione è fare un censimento dei pianeti di massa simile alla Terra, misurandone la dimensione, la massa e l’età con precisione mai raggiunta prima. PLATO permetterà di vedere per la prima volta i sistemi solari simili al nostro, di capire quanto questi siano frequenti e di comprendere quanto frequentemente si realizzano nel cosmo le condizioni per lo sviluppo della vita.

La missione PLATO (PLAnetary Transit and Oscillations of stars), per dare la caccia agli esopianeti, è stata adottata ufficialmente nel programma scientifico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e passa quindi dalla fase progettuale a quella definitiva della sua realizzazione. Nei prossimi mesi le industrie verranno sollecitate a inviare offerte per la costruzione del veicolo spaziale. La decisione è stata presa a Madrid durante l’incontro dell’ESA Science Program Committee, garantendo la prosecuzione del piano europeo Cosmic Vision 2015-2025. PLATO è un satellite tecnologicamente molto sofisticato, composto da una batteria di 26 piccoli telescopi che insieme coprono un enorme campo di vista, in grado di osservare per la prima volta contemporaneamente immense zone di cielo. La missione sarà lanciata nel 2026 con un razzo Soyuz-Fregat dalla Guyana Francese e andrà a inserirsi in orbita attorno al punto Lagrangiano L2, uno dei punti di equilibrio del sistema Sole-Terra, a un milione e mezzo di chilometri da noi. Da lì comincerà la sua missione di ricerca di pianeti che orbitano attorno alle stelle più vicine, scandagliano oltre metà del cielo. Lo scopo della missione è fare un censimento dei pianeti di massa simile alla Terra, misurandone la dimensione, la massa e l’età con precisione mai raggiunta prima. PLATO permetterà di vedere per la prima volta i sistemi solari simili al nostro, di capire quanto questi siano frequenti e di comprendere quanto frequentemente si realizzano nel cosmo le condizioni per lo sviluppo della vita.

Partenza a razzo per Avio al Salone Aerospaziale di Parigi Le Bourget, dove l’amministratore delegato Giulio Ranzo ha firmato due importanti contratti per Vega e Vega C.

Partenza a razzo per Avio al Salone Aerospaziale di Parigi Le Bourget, dove l’amministratore delegato Giulio Ranzo ha firmato due importanti contratti per Vega e Vega C.

Siglato all’Air Show di Le Bourget l’accordo tra NASA e Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione del satellite della missione IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer), firmato da Roberto Battiston, presidente dell’ASI, e Robert M. Lightfoot Jr, Acting Administrator della NASA. IXPE sarà lanciato nel novembre del 2020 ed effettuerà, per la prima volta e con dettaglio senza precedenti, la misurazione della polarizzazione di sorgenti celesti che emettono raggi X. I dati raccolti in due anni di missione permetteranno di indagare più a fondo la natura delle emissioni X da buchi neri in accrescimento, pulsar e stelle di neutroni in sistemi binari. L’innovazione della missione IXPE, selezionata dalla NASA lo scorso gennaio 2017, è nella strumentazione scientifica, dove è fondamentale il contribuito italiano costituito da tre Gas Pixel Detectors (GPD). Questi rivoluzionari dispositivi sono dei rivelatori per raggi X in grado di effettuare delle misure di polarizzazione combinate con la misura di spettro energetico e la realizzazione di immagini e di curve di luce. Ideatori di questo innovativo rivelatore sono l’’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Grazie all’ASI, con la missione IXPE il GPD sarà impiegato, per la prima volta, in un satellite scientifico, ponendo le basi per nuove importanti scoperte nel campo dell’astrofisica delle alte energie. Con questo importante contributo il team scientifico Italiano consolida la leadership nel campo della polarimetria in raggi X. Il team italiano della missione è a guida INAF, con il determinante contributo dell’INFN e la collaborazione dell’Università degli Studi Roma Tre per lo sviluppo teorico.

Siglato all’Air Show di Le Bourget l’accordo tra NASA e Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione del satellite della missione IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer), firmato da Roberto Battiston, presidente dell’ASI, e Robert M. Lightfoot Jr, Acting Administrator della NASA. IXPE sarà lanciato nel novembre del 2020 ed effettuerà, per la prima volta e con dettaglio senza precedenti, la misurazione della polarizzazione di sorgenti celesti che emettono raggi X. I dati raccolti in due anni di missione permetteranno di indagare più a fondo la natura delle emissioni X da buchi neri in accrescimento, pulsar e stelle di neutroni in sistemi binari. L’innovazione della missione IXPE, selezionata dalla NASA lo scorso gennaio 2017, è nella strumentazione scientifica, dove è fondamentale il contribuito italiano costituito da tre Gas Pixel Detectors (GPD). Questi rivoluzionari dispositivi sono dei rivelatori per raggi X in grado di effettuare delle misure di polarizzazione combinate con la misura di spettro energetico e la realizzazione di immagini e di curve di luce. Ideatori di questo innovativo rivelatore sono l’’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Grazie all’ASI, con la missione IXPE il GPD sarà impiegato, per la prima volta, in un satellite scientifico, ponendo le basi per nuove importanti scoperte nel campo dell’astrofisica delle alte energie. Con questo importante contributo il team scientifico Italiano consolida la leadership nel campo della polarimetria in raggi X. Il team italiano della missione è a guida INAF, con il determinante contributo dell’INFN e la collaborazione dell’Università degli Studi Roma Tre per lo sviluppo teorico.