da Sorrentino | Mag 28, 2017 | Astronomia, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

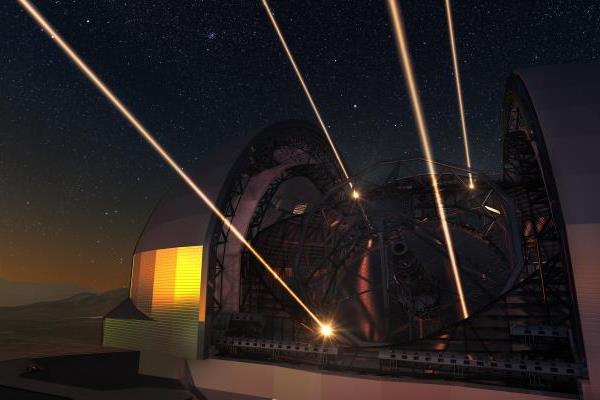

Sulla vetta del Cerro Armazones, sulle Ande cilene a una quota di 3000 metri, è stata posata la prima pietra di quello che è stato definito il telescopio del futuro: l’Extremely Large Telescope, un telescopio che parla italiano. La cerimonia, spostata all’ultimo momento alla Paranal Residencia (2400 metri) a causa delle condizioni avverse presenti in alta quota, si è svolta alla presenza della Presidente della Repubblica del Cile, Michelle Bachelet, del Direttore Generale dello European Southern Observatory (ESO) Tim de Zeeuw, del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Nichi D’Amico, di Stefania Giannini, in rappresentanza della Commissione esteri del Senato, dell’Ambasciatore italiano Marco Ricci e del console italiano in Cile Nicoletta Gliubich.

Sulla vetta del Cerro Armazones, sulle Ande cilene a una quota di 3000 metri, è stata posata la prima pietra di quello che è stato definito il telescopio del futuro: l’Extremely Large Telescope, un telescopio che parla italiano. La cerimonia, spostata all’ultimo momento alla Paranal Residencia (2400 metri) a causa delle condizioni avverse presenti in alta quota, si è svolta alla presenza della Presidente della Repubblica del Cile, Michelle Bachelet, del Direttore Generale dello European Southern Observatory (ESO) Tim de Zeeuw, del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Nichi D’Amico, di Stefania Giannini, in rappresentanza della Commissione esteri del Senato, dell’Ambasciatore italiano Marco Ricci e del console italiano in Cile Nicoletta Gliubich.

«Con ELT supereremo i limiti attuali dell’universo conosciuto, spingendoci a osservare le prime stelle e le prime galassie che si sono formate, ma avremo anche la possibilità di studiare con un livello di dettaglio senza precedenti pianeti extrasolari che oggi appena sappiamo esistere, riuscendo addirittura a caratterizzare la loro eventuale atmosfera, alla ricerca di tracce di vita» dice D’Amico. «L’Istituto Nazionale di Astrofisica è in prima linea in questo ambizioso progetto con l’eccellenza dei suoi ricercatori e gioca un ruolo di global player nel contesto della diplomazia scientifica internazionale, dimostrandosi allo stesso tempo un efficiente polo aggregatore dell’industria nazionale».

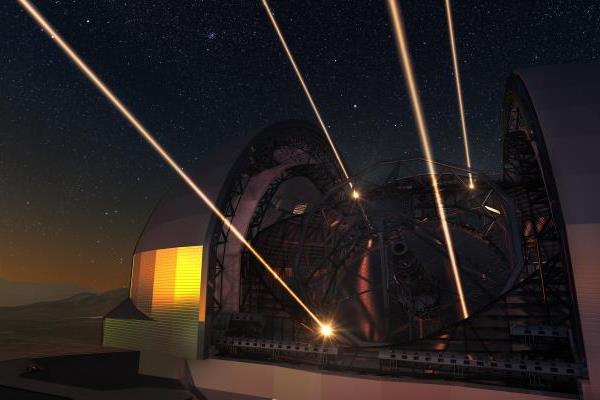

L’Italia è protagonista in questa avventura che oggi ha visto il “via” delle operazioni di costruzione del telescopio – la prima luce dello strumento è prevista per il 2024 – avendo vinto la più grande commessa mai assegnata per un progetto di Astronomia da Terra. Il contratto comprende la progettazione, la realizzazione, il trasporto, la costruzione, l’assemblaggio sul sito dove sarà collocato ELT e la verifica finale della cupola e della struttura meccanica del telescopio. La realizzazione di queste due strutture è una vera e propria sfida ingegneristica, che vedrà la costruzione di una cupola del diametro di 80 metri completamente rotante che avrà una massa complessiva di circa 5000 tonnellate, ma anche la montatura del telescopio e la struttura dove verranno alloggiate le sue ottiche, con una massa complessiva movimentabile di oltre 3000 tonnellate. Per dare un’idea delle dimensioni complessive di ELT, l’altezza della struttura, pari a circa 90 metri, è quella di un palazzo di 30 piani e la superficie della sua pianta è come quella di un campo da calcio.

L’Italia partecipa all’ESO come membro attraverso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) che delega la rappresentanza nazionale al Presidente in carica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. All’INAF compete il coordinamento della policy nazionale per l’astrofisica e lo sviluppo delle attività di ricerca e sviluppo in questo settore. L’INAF finanzia le attività di la partecipazione al progetto ELT di ESO attraverso un finanziamento del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) che si aggiunge alla quota statutaria in carico al MAECI, e promuove la partecipazione dell’industria italiana alle diverse fasi di sviluppo e costruzione delle infrastrutture.

«Attraverso un’azione congiunta del MIUR col nostro Istituto Nazionale di Astrofisica e la diplomazia scientifica che sempre più caratterizza la nostra presenza all’estero, il ruolo giocato dall’Italia – attraverso questo progetto internazionale – è da protagonista assoluto. Per questo motivo, è con grande orgoglio che vediamo nascere, con l’impegno delle imprese italiane, questo grande strumento d’esplorazione del cielo. Il telescopio ELT, con tanta tecnologia italiana nelle sue parti costituenti, testimonia l’alto tasso d’innovazione che le eccellenze del nostro sistema scientifico e industriale sanno esprimere negli scenari internazionali più complessi». Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, ha salutato la posa della prima pietra dell’ELT che, una volta ultimato, sarà il più grande telescopio ottico/infrarosso mai costruito (alto quasi due volte il Colosseo e grande come uno stadio da calcio).

Il progetto vede l’Italia fortemente coinvolta, dal momento che il consorzio italiano ACe (Astaldi, Cimolai e il sub-contrattista incaricato EIE Group) ha vinto l’appalto per la costruzione della struttura principale del telescopio e della sua imponente cupola, mentre l’INAF partecipa alla realizzazione di alcuni dei principali strumenti d’avanguardia che rappresentano il cuore scientifico dell’ELT. Il futuristico sistema di ottiche adattive studiato dall’INAF per ELT si chiama MAORY e permetterà di annullare gli effetti negativi prodotti dalla turbolenza atmosferica e consentendo così agli strumenti per le osservazioni nel vicino infrarosso di ottenere immagini di nitidezza e profondità eccezionali, risultato possibile sfruttando una costellazione di stelle artificiali prodotte tramite raggi laser puntati verso il cielo. La grande risoluzione spaziale di ELT sarà fondamentale per il lavoro dello strumento MICADO che verrà installato a valle di MAORY, le immagini acquisite da MICADO saranno le più nitide e risolute mai ottenute da uno strumento astronomico sia da terra che dallo spazio. MICADO, al cui sviluppo partecipa anche l’INAF, supererà di gran lunga per finezza delle immagini il telescopio spaziale americano Hubble ma anche il nuovo telescopio spaziale prossimo al lancio JWST.

Altro gioiello dell’ELT, in cui l’INAF è coinvolto, è HIRES, uno spettrografo ad altissima risoluzione e grande stabilità temporale. Traendo profitto dall’enorme quantità di luce raccolta da ELT consentirà per la prima volta di analizzare la composizione chimica delle atmosfere dei pianeti extrasolari stabilendo se possono ospitare vita vegetale o animale. In virtù della sua stabilità e precisione HIRES consentirà inoltre di scoprire e determinare la massa di piccoli pianeti e corpi orbitanti attorno ad altre stelle e di studiare la fasi di formazione dei pianeti intorno a stelle giovani appena formate.

da Sorrentino | Mag 22, 2017 | Astronomia, Industria, Primo Piano, Programmi

Prosegue il cammino verso il completamento della sonda Solar Orbiter dell’Agenzia Spaziale Europea, che permetterà di intraprendere l’esplorazione del confine più interno del Sistema Solare. Il programma si avvale del contributo italiano per alcuni dei suoi strumenti, sviluppati per osservare il Sole a distanza estremamente ravvicinata. A bordo della sonda sono previsti 10 strumenti uno dei quali italiano, il coronografo METIS, che osserverà nei minimi dettagli l’atmosfera della nostra stella in continua espansione per la sua altissima temperatura, a milioni di gradi, e frequentemente perturbata da gigantesche eruzioni di plasma. Lo strumento METIS, finanziato e gestito dall’Agenzia Spaziale Italiana, è stato ideato e realizzato da un team scientifico di diversi istituti INAF e università italiane, principalmente di Torino, Milano, Padova, Firenze, Napoli e Catania, e da un consorzio industriale formato dalla OHB Italia di Milano e la ThalesAlenia Space di Torino, in collaborazione con l’istituto Max Planck per lo Studio del Sistema Solare (MPS) di Göttingen in Germania, e l’Accademia della Scienze della Repubblica Ceca. Il contributo italiano alla sonda si rafforza anche con lo strumento Solar Wind Analyzer (SWA) per il quale l’ASI ha realizzato la Data Processing Unit (DPU). La consegna dell’unità al Mullard Space Science Laboratory, da parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Technosystem Developments, Sitael, Leonardo, Planetek, responsabile della realizzazione della DPU, è prevista nel mese di giugno 2017.

Il coronografo METIS è arrivato a Stevenage (UK), presso Airbus Defence & Space, dove sarà integrato sulla sonda. Questa importante tappa nello sviluppo del progetto si colloca al termine delle attività di integrazione, verifica funzionale e calibrazione dello strumento che dallo scorso dicembre fino ai giorni scorsi è stata realizzata nella facility OPSys dell’INAF presso l’ALTEC di Torino. Solar Orbiter, il cui lancio è previsto per il 2019, si avvicinerà alla nostra stella più di Mercurio, il pianeta più interno del Sistema Solare, e uscirà dal piano dell’orbita terrestre per osservare per la prima volta i poli del Sole.

“La complessità del programma METIS è consistita principalmente nel coordinare i vari contributi, inclusi quelli dei partner stranieri, all’interno della pianificazione temporale della missione Solar Orbiter estremamente sfidante, che ha portato alla consegna dello strumento in meno di 3 anni dall’inizio della fase realizzativa” dice Marco Castronuovo, Program Manager ASI di METIS. “Garantire poi il rispetto dei requisiti tecnici molto stringenti del coronografo, quali la cleanliness e l’accuratezza di lavorazione delle superfici degli specchi, ha richiesto l’utilizzo di tecnologie al limite dello sviluppo attuale”.

Il coronografo METIS creerà un’eclisse artificiale, permettendo l’osservazione dell’emissione della corona solare che, anche dove appare più intensa, è milioni di volte più debole di quella del disco. Grazie ad un innovativo ed ingegnoso disegno ottico, METIS è il primo coronografo in grado di ottenere immagini della corona solare simultaneamente in luce visibile e ultravioletta. Le sue osservazioni saranno cruciali per arrivare a svelare finalmente i meccanismi di innesco e propagazione delle eruzioni e onde d’urto solari, causa di violente perturbazioni di eliosfera e magnetosfere planetarie inclusa quella terrestre.

“Per il nostro team di fisici solari e tecnologi con la consegna del coronografo METIS all’Agenzia Spaziale Europea si concludono con soddisfazione anni di impegno volti a contribuire all’idea del Solar Orbiter e a dotarlo di METIS, lo strumento unico nel suo genere che continua la tradizione della coronografia spaziale italiana iniziata più di vent’anni fa con il successo di UVCS durante la missione SOHO” dice Ester Antonucci dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Torino, Principal Investigator di METIS. “L’obiettivo di METIS è osservare da vicino la tempestosa atmosfera solare per studiarne l’incessante espansione e soprattutto capire come si originano le enormi eruzioni di plasma solare che investono di quando in quando la Terra, sconvolgendo improvvisamente la sua magnetosfera”. Per questo programma l’ASI ha anche selezionato un logo, scelto sulla base di un concorso aperto al pubblico. Il simbolo rappresenta perfettamente l’obiettivo di METIS e il suo impegno: un tondo nero dal quale spunta, sfumata, la corona solare stilizzata nei colori dell’arcobaleno fino al violetto, e dove si staglia il profilo della sonda Solar Orbiter.

da Sorrentino | Mag 7, 2017 | Missioni, Primo Piano, Programmi

Lo spazioplano sperimentale e riutilizzabile Boeing X-37B OTV-4 (Orbital Test Vehicle mission 4) dell’USAF ha fatto rientro a terra alle 14 ora italiana di domenica 7 maggio, dopo una permanenza di 718 giorni in orbita, effettuando la manovra di discesa guidato dal siste,a di guida automatica GPS e toccando la pista dello Shuttle Landing Facility del Kennedy Space Center della Nasa a Cape Canaveral. Il veicolo spaziale, uno shuttle in miniatura con i suoi 8,92 metri di lunghezza e un’apertura alare di 4,55 metri, lanciato il 20 maggio 2015 con un vettore Atlas 5 e un peso al decollo di 5 tonnellate, ha concluso con successo la missione che rappresenta il quarto test orbitale condotto dall’Aeronautica Militare degli Stati Uniti nell’ambito del programma OTV. Il primo dei due X-37B, denominato Otv-1, ha esordito in orbita il 22 aprile 2010 ed è rientrato il 3 dicembre dello stesso anno. La seconda missione si è svolta dal 5 marzo 2011 al 16 giugno 2012, la terza dall’11 dicembre 2012 al 17 ottobre 2014. Durante le quattro missioni sono stati accumulati 2.085 giorni in orbita. La quinta missione dell’X-37B, sempre sotto l’egida dell’USAF, partirà da Cape Canaveral entro la fine del 2017. Il carattere militare delle missioni non consente di approfondire gli obiettivi che, seppure in buona parte intuibili, restano top secret. Di certo i test hanno riguardato materiali innovativi, sistemi di propulsione e strumenti avanzati di osservazione

Lo spazioplano sperimentale e riutilizzabile Boeing X-37B OTV-4 (Orbital Test Vehicle mission 4) dell’USAF ha fatto rientro a terra alle 14 ora italiana di domenica 7 maggio, dopo una permanenza di 718 giorni in orbita, effettuando la manovra di discesa guidato dal siste,a di guida automatica GPS e toccando la pista dello Shuttle Landing Facility del Kennedy Space Center della Nasa a Cape Canaveral. Il veicolo spaziale, uno shuttle in miniatura con i suoi 8,92 metri di lunghezza e un’apertura alare di 4,55 metri, lanciato il 20 maggio 2015 con un vettore Atlas 5 e un peso al decollo di 5 tonnellate, ha concluso con successo la missione che rappresenta il quarto test orbitale condotto dall’Aeronautica Militare degli Stati Uniti nell’ambito del programma OTV. Il primo dei due X-37B, denominato Otv-1, ha esordito in orbita il 22 aprile 2010 ed è rientrato il 3 dicembre dello stesso anno. La seconda missione si è svolta dal 5 marzo 2011 al 16 giugno 2012, la terza dall’11 dicembre 2012 al 17 ottobre 2014. Durante le quattro missioni sono stati accumulati 2.085 giorni in orbita. La quinta missione dell’X-37B, sempre sotto l’egida dell’USAF, partirà da Cape Canaveral entro la fine del 2017. Il carattere militare delle missioni non consente di approfondire gli obiettivi che, seppure in buona parte intuibili, restano top secret. Di certo i test hanno riguardato materiali innovativi, sistemi di propulsione e strumenti avanzati di osservazione

da Sorrentino | Mag 3, 2017 | Astronomia, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

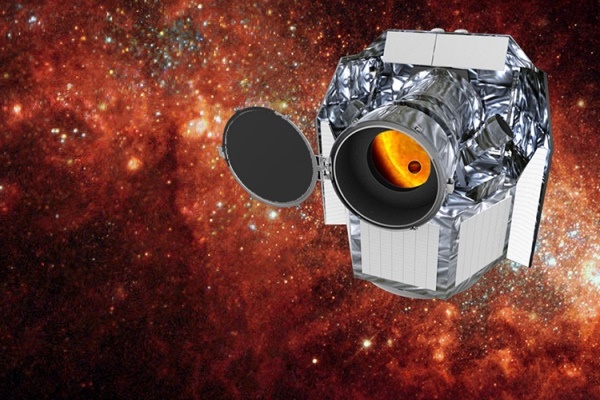

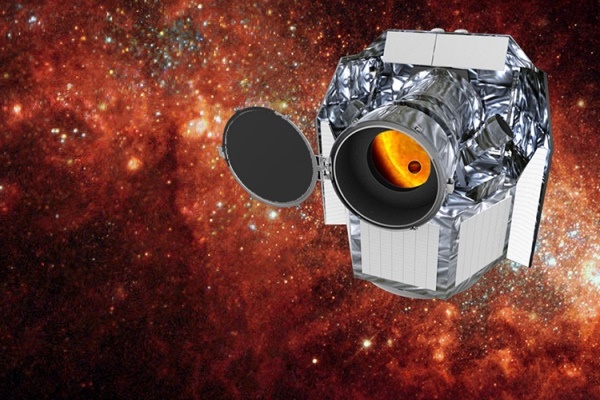

Il telescopio di CHEOPS, la missione europea per lo studio dei pianeti di altre stelle che sarà pronta al lancio entro la fine del 2018, è stato trasferito dall’Italia a Berna, dove sarà completata l’integrazione dello strumento. CHEOPS, CHaracterizing ExOplanet Satellite, è la prima delle missioni di classe S (Small) del programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), destinata a misurare con precisione le caratteristiche fisiche ancora sconosciute di pianeti in sistemi planetari diversi dal Sistema Solare. Sviluppata congiuntamente con l’Ufficio Svizzero dello Spazio, il programma vede la guida dell’Università di Berna in consorzio con altri 11 paesi europei, tra cui spicca il contributo dell’Italia che ha disegnato gli specchi raccoglitori e l’ottica a ridosso del piano focale e che è stata responsabile dell’integrazione e del collaudo del telescopio, la cui struttura meccanica è stata fornita dall’Università di Berna.

Il telescopio di CHEOPS, la missione europea per lo studio dei pianeti di altre stelle che sarà pronta al lancio entro la fine del 2018, è stato trasferito dall’Italia a Berna, dove sarà completata l’integrazione dello strumento. CHEOPS, CHaracterizing ExOplanet Satellite, è la prima delle missioni di classe S (Small) del programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), destinata a misurare con precisione le caratteristiche fisiche ancora sconosciute di pianeti in sistemi planetari diversi dal Sistema Solare. Sviluppata congiuntamente con l’Ufficio Svizzero dello Spazio, il programma vede la guida dell’Università di Berna in consorzio con altri 11 paesi europei, tra cui spicca il contributo dell’Italia che ha disegnato gli specchi raccoglitori e l’ottica a ridosso del piano focale e che è stata responsabile dell’integrazione e del collaudo del telescopio, la cui struttura meccanica è stata fornita dall’Università di Berna.

Sotto la guida dell’ASI e dell’INAF, il telescopio è stato realizzato nei laboratori della Leonardo S.p.A. di Firenze, con la collaborazione di Thales Alenia Space di Torino e Medialario di Bosisio Parini. Il team italiano, di cui fanno parte anche ricercatori dell’Università di Padova e lo Space Science Data Center dell’ASI, ha contribuito alle attività scientifiche necessarie a definire i requisiti, a verificare le performance strumentali, a preparare l’analisi dei dati. Il piccolo satellite dal peso di 250 kg, inizierà la sua missione con un lancio del razzo Soyuz dalla base europea di Kourou, Guyana Francese, che lo porterà in un’orbita a 700 km di altezza con un’inclinazione di 98° rispetto all’equatore, dove opererà per almeno quattro anni.

“Fornito di un paraluce di lunghezza pari al tubo, il telescopio è stato progettato in modo di ottenere la massima riduzione della luce diffusa possibile per generare un’immagine volutamente de-focalizzata e sparpagliata su un’area di circa 765 pixel” osserva Roberto Ragazzoni dell’Osservatorio Astronomico INAF di Padova, Instrument Scientist del telescopio di CHEOPS. “In questo modo è possibile raggiungere una precisione elevatissima nelle misure fornite”.

Le misure di CHEOPS, molto precise, essendo scevre del nocivo effetto della scintillazione della nostra atmosfera, forniranno le informazioni mancanti per determinare ad esempio quale sia la struttura interna dei pianeti, se rocciosa o gassosa, oppure se vi siano nei sistemi planetari investigati altri corpi non visti in precedenza, come altri pianeti oppure lune e eventuali anelli planetari.

Una parte del tempo del satellite sarà dedicata a completare e migliorare le misure fatte dal satellite TESS della NASA, un cacciatore di pianeti che sarà messo in orbita nel 2018, e che fornirà a CHEOPS molti oggetti da investigare con maggiore precisione. “I dati raccolti aiuteranno a comprendere i meccanismi di formazione ed evoluzione delle super-terre e dei pianeti di massa nettuniana, e per identificare un numero rilevante di pianeti con atmosfere in un ampio intervallo di masse, distanze dalla stella ospite, e parametri stellari”, osserva Isabella Pagano dell’Osservatorio Astrofisico INAF di Catania, responsabile scientifico in Italia per CHEOPS. “Questi dati saranno preziosi per la programmazione delle osservazioni mirate a comprendere la composizione e la struttura delle atmosfere planetarie, uno degli obiettivi del James Webb Space Telescope (JWST) che la NASA e l’ESA lanceranno sempre nel 2018”.

“CHEOPS è solo il primo di una serie di missioni spaziali dell’ESA che cambieranno radicalmente la nostra visione dei mondi al di fuori del nostro Sistema Solare” conclude Giampaolo Piotto dell’Università di Padova, membro del Team Scientifico di CHEOPS che sta selezionando i sistemi esoplanetari che CHEOPS dovrà osservare.

“La filosofia delle missioni Small dell’ESA è realizzare esperimenti scientifici dallo spazio di costo contenuto e con una tempistica relativamente breve, ma non per questo meno ambiziosi ed importanti di altre missioni che fanno parte del Programma Scientifico” sottolinea Barbara Negri, responsabile dell’Unità Esplorazione e Osservazione dell’Universo dell’ASI.

“Fare in modo che il telescopio, una volta in orbita, garantisca le prestazioni richieste dagli scienziati ha richiesto la produzione di diversi modelli di sviluppo su cui sono stati effettuati test e verifiche all’interno di una pianificazione temporale particolarmente sfidante. Ciò ha consentito che l’ottica del telescopio sia pronta, a meno di 4 anni dall’inizio delle attività industriali” aggiunge Mario Salatti, Program Manager ASI del progetto.

da Sorrentino | Mag 3, 2017 | Industria, Missioni, Primo Piano, Programmi

Thales Alenia Space è stata selezionata da TeamIndus, compagnia privata indiana di esplorazione spaziale, per fornire il trasponder integrato in banda S a bordo del suo sistema di comunicazioni del veicolo che giungerà sulla Luna per trasmettere video e immagini dal rover. Il veicolo che TeamIndus sta costruendo è destinato, secondo il programma della missione, ad allunare nei primi del 2018. Il veicolo rilascerà un rover che si sposterà di almeno 500 metri e trasmetterà video e immagini in alta risoluzione sulla Terra. “Il veicolo di TeamIndus è progettato per trasportare 20 Kg di carico sulla superficie lunare e si basa su solidi sistemi di volo e per le operazioni di superficie” – ha dichiarato Rahul Narayan, Fleet Commander di TeamIndus, che ha scelto di avvalersi di Thales Alenia Space come valido partner per la fornitura dei sottosistemi essenziali per il successo della missione. TeamIndus è uno dei 5 finalisti della gara Google Lunar XPRIZE®. TeamIndus ha siglato un contratto di lancio commerciale con Antrix Corporation per il lancio di un PSVL (Polar Satellite Launch Vehicle) e ha vinto precedentemente un premio da 1 Milione di dollari come riconoscimento del suo avanzamento tecnologico.

Thales Alenia Space è stata selezionata da TeamIndus, compagnia privata indiana di esplorazione spaziale, per fornire il trasponder integrato in banda S a bordo del suo sistema di comunicazioni del veicolo che giungerà sulla Luna per trasmettere video e immagini dal rover. Il veicolo che TeamIndus sta costruendo è destinato, secondo il programma della missione, ad allunare nei primi del 2018. Il veicolo rilascerà un rover che si sposterà di almeno 500 metri e trasmetterà video e immagini in alta risoluzione sulla Terra. “Il veicolo di TeamIndus è progettato per trasportare 20 Kg di carico sulla superficie lunare e si basa su solidi sistemi di volo e per le operazioni di superficie” – ha dichiarato Rahul Narayan, Fleet Commander di TeamIndus, che ha scelto di avvalersi di Thales Alenia Space come valido partner per la fornitura dei sottosistemi essenziali per il successo della missione. TeamIndus è uno dei 5 finalisti della gara Google Lunar XPRIZE®. TeamIndus ha siglato un contratto di lancio commerciale con Antrix Corporation per il lancio di un PSVL (Polar Satellite Launch Vehicle) e ha vinto precedentemente un premio da 1 Milione di dollari come riconoscimento del suo avanzamento tecnologico.

da Sorrentino | Mag 1, 2017 | Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

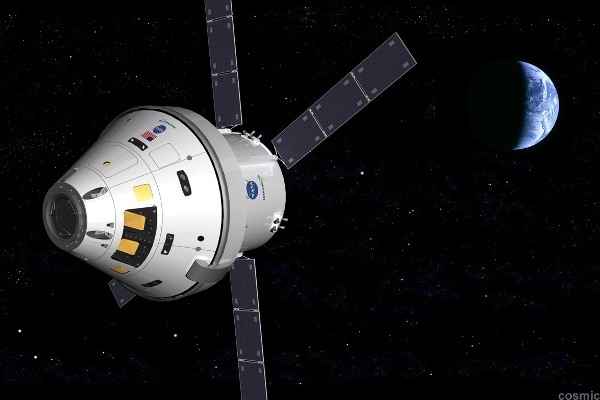

Chi sperava di vedere in orbita nel 2018 Orion con il nuovo sistema di lancio SLS dovrà attendere almeno un anno. E di conseguenza il primo equipaggio sarà a bordo della capsula del futuro della NASA solo agli inizi del prossimo decennio. Il rapporto diffuso agli inizi di aprile dall’ufficio dell’ispettore generale della NASA ammetteva la necessità di effettuare ulteriori verifiche tecniche, una delle quali connessa alla progettazione dello scudo termico, facendo presagire il rinvio di Exploration Mission 1 e 2. A confermare il ritardo è arrivata una una lettera del responsabile dell’esplorazione umana della NASA, Bill Gerstenmaier, che si dichiara d’accordo con il Government Accountability Office degli Stati Uniti, secondo cui mantenere novembre 2018 come data del lancio non è nell’interesse del programma, ed è opportuno stabilire un nuovo traguardo nel 2019. La NASA aveva previsto il lancio inaugurale di SLS-Orion con la Exploration Mission 1 (EM-1) entro novembre 2018, seguita nel 2021 dalla EM-2 che dovrebbe portare un equipaggio di astronauti a bordo. Al ritardo del programma, oltre al processo di revisione del budget per il 2018, sembra abbiano contribuito negativamente anche il danneggiamento del Michoud Assembly Facility di New Orleans, colpito da un violento tornado nel febbraio 2017, e il processo di sviluppo e verifica di alcuni software dei sistemi di terra del Kennedy Space Center. Inoltre, si registrano ritardi anche nella consegna del modulo di servizio EDM fornito dall’ESA, che, trasferito da Thales Alenia Space al primo contraente Airbus, viene sottoposto alle integrazioni finali. Sulla riprogrammazione del primo volo di Orion pesa anche la richiesta formulata dal presidente americano Trump, il quale vorrebbe subito un equipaggio a bordo di Exploration Mission 1. In tal caso, è facile ritenere un ulteriore slittamento.

Chi sperava di vedere in orbita nel 2018 Orion con il nuovo sistema di lancio SLS dovrà attendere almeno un anno. E di conseguenza il primo equipaggio sarà a bordo della capsula del futuro della NASA solo agli inizi del prossimo decennio. Il rapporto diffuso agli inizi di aprile dall’ufficio dell’ispettore generale della NASA ammetteva la necessità di effettuare ulteriori verifiche tecniche, una delle quali connessa alla progettazione dello scudo termico, facendo presagire il rinvio di Exploration Mission 1 e 2. A confermare il ritardo è arrivata una una lettera del responsabile dell’esplorazione umana della NASA, Bill Gerstenmaier, che si dichiara d’accordo con il Government Accountability Office degli Stati Uniti, secondo cui mantenere novembre 2018 come data del lancio non è nell’interesse del programma, ed è opportuno stabilire un nuovo traguardo nel 2019. La NASA aveva previsto il lancio inaugurale di SLS-Orion con la Exploration Mission 1 (EM-1) entro novembre 2018, seguita nel 2021 dalla EM-2 che dovrebbe portare un equipaggio di astronauti a bordo. Al ritardo del programma, oltre al processo di revisione del budget per il 2018, sembra abbiano contribuito negativamente anche il danneggiamento del Michoud Assembly Facility di New Orleans, colpito da un violento tornado nel febbraio 2017, e il processo di sviluppo e verifica di alcuni software dei sistemi di terra del Kennedy Space Center. Inoltre, si registrano ritardi anche nella consegna del modulo di servizio EDM fornito dall’ESA, che, trasferito da Thales Alenia Space al primo contraente Airbus, viene sottoposto alle integrazioni finali. Sulla riprogrammazione del primo volo di Orion pesa anche la richiesta formulata dal presidente americano Trump, il quale vorrebbe subito un equipaggio a bordo di Exploration Mission 1. In tal caso, è facile ritenere un ulteriore slittamento.

Sulla vetta del Cerro Armazones, sulle Ande cilene a una quota di 3000 metri, è stata posata la prima pietra di quello che è stato definito il telescopio del futuro: l’Extremely Large Telescope, un telescopio che parla italiano. La cerimonia, spostata all’ultimo momento alla Paranal Residencia (2400 metri) a causa delle condizioni avverse presenti in alta quota, si è svolta alla presenza della Presidente della Repubblica del Cile, Michelle Bachelet, del Direttore Generale dello European Southern Observatory (ESO) Tim de Zeeuw, del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Nichi D’Amico, di Stefania Giannini, in rappresentanza della Commissione esteri del Senato, dell’Ambasciatore italiano Marco Ricci e del console italiano in Cile Nicoletta Gliubich.

Sulla vetta del Cerro Armazones, sulle Ande cilene a una quota di 3000 metri, è stata posata la prima pietra di quello che è stato definito il telescopio del futuro: l’Extremely Large Telescope, un telescopio che parla italiano. La cerimonia, spostata all’ultimo momento alla Paranal Residencia (2400 metri) a causa delle condizioni avverse presenti in alta quota, si è svolta alla presenza della Presidente della Repubblica del Cile, Michelle Bachelet, del Direttore Generale dello European Southern Observatory (ESO) Tim de Zeeuw, del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Nichi D’Amico, di Stefania Giannini, in rappresentanza della Commissione esteri del Senato, dell’Ambasciatore italiano Marco Ricci e del console italiano in Cile Nicoletta Gliubich.

Lo spazioplano sperimentale e riutilizzabile Boeing X-37B OTV-4 (Orbital Test Vehicle mission 4) dell’USAF ha fatto rientro a terra alle 14 ora italiana di domenica 7 maggio, dopo una permanenza di 718 giorni in orbita, effettuando la manovra di discesa guidato dal siste,a di guida automatica GPS e toccando la pista dello Shuttle Landing Facility del Kennedy Space Center della Nasa a Cape Canaveral. Il veicolo spaziale, uno shuttle in miniatura con i suoi 8,92 metri di lunghezza e un’apertura alare di 4,55 metri, lanciato il 20 maggio 2015 con un vettore Atlas 5 e un peso al decollo di 5 tonnellate, ha concluso con successo la missione che rappresenta il quarto test orbitale condotto dall’Aeronautica Militare degli Stati Uniti nell’ambito del programma OTV. Il primo dei due X-37B, denominato Otv-1, ha esordito in orbita il 22 aprile 2010 ed è rientrato il 3 dicembre dello stesso anno. La seconda missione si è svolta dal 5 marzo 2011 al 16 giugno 2012, la terza dall’11 dicembre 2012 al 17 ottobre 2014. Durante le quattro missioni sono stati accumulati 2.085 giorni in orbita. La quinta missione dell’X-37B, sempre sotto l’egida dell’USAF, partirà da Cape Canaveral entro la fine del 2017. Il carattere militare delle missioni non consente di approfondire gli obiettivi che, seppure in buona parte intuibili, restano top secret. Di certo i test hanno riguardato materiali innovativi, sistemi di propulsione e strumenti avanzati di osservazione

Lo spazioplano sperimentale e riutilizzabile Boeing X-37B OTV-4 (Orbital Test Vehicle mission 4) dell’USAF ha fatto rientro a terra alle 14 ora italiana di domenica 7 maggio, dopo una permanenza di 718 giorni in orbita, effettuando la manovra di discesa guidato dal siste,a di guida automatica GPS e toccando la pista dello Shuttle Landing Facility del Kennedy Space Center della Nasa a Cape Canaveral. Il veicolo spaziale, uno shuttle in miniatura con i suoi 8,92 metri di lunghezza e un’apertura alare di 4,55 metri, lanciato il 20 maggio 2015 con un vettore Atlas 5 e un peso al decollo di 5 tonnellate, ha concluso con successo la missione che rappresenta il quarto test orbitale condotto dall’Aeronautica Militare degli Stati Uniti nell’ambito del programma OTV. Il primo dei due X-37B, denominato Otv-1, ha esordito in orbita il 22 aprile 2010 ed è rientrato il 3 dicembre dello stesso anno. La seconda missione si è svolta dal 5 marzo 2011 al 16 giugno 2012, la terza dall’11 dicembre 2012 al 17 ottobre 2014. Durante le quattro missioni sono stati accumulati 2.085 giorni in orbita. La quinta missione dell’X-37B, sempre sotto l’egida dell’USAF, partirà da Cape Canaveral entro la fine del 2017. Il carattere militare delle missioni non consente di approfondire gli obiettivi che, seppure in buona parte intuibili, restano top secret. Di certo i test hanno riguardato materiali innovativi, sistemi di propulsione e strumenti avanzati di osservazione

Il telescopio di CHEOPS, la missione europea per lo studio dei pianeti di altre stelle che sarà pronta al lancio entro la fine del 2018, è stato trasferito dall’Italia a Berna, dove sarà completata l’integrazione dello strumento. CHEOPS, CHaracterizing ExOplanet Satellite, è la prima delle missioni di classe S (Small) del programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), destinata a misurare con precisione le caratteristiche fisiche ancora sconosciute di pianeti in sistemi planetari diversi dal Sistema Solare. Sviluppata congiuntamente con l’Ufficio Svizzero dello Spazio, il programma vede la guida dell’Università di Berna in consorzio con altri 11 paesi europei, tra cui spicca il contributo dell’Italia che ha disegnato gli specchi raccoglitori e l’ottica a ridosso del piano focale e che è stata responsabile dell’integrazione e del collaudo del telescopio, la cui struttura meccanica è stata fornita dall’Università di Berna.

Il telescopio di CHEOPS, la missione europea per lo studio dei pianeti di altre stelle che sarà pronta al lancio entro la fine del 2018, è stato trasferito dall’Italia a Berna, dove sarà completata l’integrazione dello strumento. CHEOPS, CHaracterizing ExOplanet Satellite, è la prima delle missioni di classe S (Small) del programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), destinata a misurare con precisione le caratteristiche fisiche ancora sconosciute di pianeti in sistemi planetari diversi dal Sistema Solare. Sviluppata congiuntamente con l’Ufficio Svizzero dello Spazio, il programma vede la guida dell’Università di Berna in consorzio con altri 11 paesi europei, tra cui spicca il contributo dell’Italia che ha disegnato gli specchi raccoglitori e l’ottica a ridosso del piano focale e che è stata responsabile dell’integrazione e del collaudo del telescopio, la cui struttura meccanica è stata fornita dall’Università di Berna.

Thales Alenia Space è stata selezionata da TeamIndus, compagnia privata indiana di esplorazione spaziale, per fornire il trasponder integrato in banda S a bordo del suo sistema di comunicazioni del veicolo che giungerà sulla Luna per trasmettere video e immagini dal rover. Il veicolo che TeamIndus sta costruendo è destinato, secondo il programma della missione, ad allunare nei primi del 2018. Il veicolo rilascerà un rover che si sposterà di almeno 500 metri e trasmetterà video e immagini in alta risoluzione sulla Terra. “Il veicolo di TeamIndus è progettato per trasportare 20 Kg di carico sulla superficie lunare e si basa su solidi sistemi di volo e per le operazioni di superficie” – ha dichiarato Rahul Narayan, Fleet Commander di TeamIndus, che ha scelto di avvalersi di Thales Alenia Space come valido partner per la fornitura dei sottosistemi essenziali per il successo della missione. TeamIndus è uno dei 5 finalisti della gara Google Lunar XPRIZE®. TeamIndus ha siglato un contratto di lancio commerciale con Antrix Corporation per il lancio di un PSVL (Polar Satellite Launch Vehicle) e ha vinto precedentemente un premio da 1 Milione di dollari come riconoscimento del suo avanzamento tecnologico.

Thales Alenia Space è stata selezionata da TeamIndus, compagnia privata indiana di esplorazione spaziale, per fornire il trasponder integrato in banda S a bordo del suo sistema di comunicazioni del veicolo che giungerà sulla Luna per trasmettere video e immagini dal rover. Il veicolo che TeamIndus sta costruendo è destinato, secondo il programma della missione, ad allunare nei primi del 2018. Il veicolo rilascerà un rover che si sposterà di almeno 500 metri e trasmetterà video e immagini in alta risoluzione sulla Terra. “Il veicolo di TeamIndus è progettato per trasportare 20 Kg di carico sulla superficie lunare e si basa su solidi sistemi di volo e per le operazioni di superficie” – ha dichiarato Rahul Narayan, Fleet Commander di TeamIndus, che ha scelto di avvalersi di Thales Alenia Space come valido partner per la fornitura dei sottosistemi essenziali per il successo della missione. TeamIndus è uno dei 5 finalisti della gara Google Lunar XPRIZE®. TeamIndus ha siglato un contratto di lancio commerciale con Antrix Corporation per il lancio di un PSVL (Polar Satellite Launch Vehicle) e ha vinto precedentemente un premio da 1 Milione di dollari come riconoscimento del suo avanzamento tecnologico.

Chi sperava di vedere in orbita nel 2018 Orion con il nuovo sistema di lancio SLS dovrà attendere almeno un anno. E di conseguenza il primo equipaggio sarà a bordo della capsula del futuro della NASA solo agli inizi del prossimo decennio. Il rapporto diffuso agli inizi di aprile dall’ufficio dell’ispettore generale della NASA ammetteva la necessità di effettuare ulteriori verifiche tecniche, una delle quali connessa alla progettazione dello scudo termico, facendo presagire il rinvio di Exploration Mission 1 e 2. A confermare il ritardo è arrivata una una lettera del responsabile dell’esplorazione umana della NASA, Bill Gerstenmaier, che si dichiara d’accordo con il Government Accountability Office degli Stati Uniti, secondo cui mantenere novembre 2018 come data del lancio non è nell’interesse del programma, ed è opportuno stabilire un nuovo traguardo nel 2019. La NASA aveva previsto il lancio inaugurale di SLS-Orion con la Exploration Mission 1 (EM-1) entro novembre 2018, seguita nel 2021 dalla EM-2 che dovrebbe portare un equipaggio di astronauti a bordo. Al ritardo del programma, oltre al processo di revisione del budget per il 2018, sembra abbiano contribuito negativamente anche il danneggiamento del Michoud Assembly Facility di New Orleans, colpito da un violento tornado nel febbraio 2017, e il processo di sviluppo e verifica di alcuni software dei sistemi di terra del Kennedy Space Center. Inoltre, si registrano ritardi anche nella consegna del modulo di servizio EDM fornito dall’ESA, che, trasferito da Thales Alenia Space al primo contraente Airbus, viene sottoposto alle integrazioni finali. Sulla riprogrammazione del primo volo di Orion pesa anche la richiesta formulata dal presidente americano Trump, il quale vorrebbe subito un equipaggio a bordo di Exploration Mission 1. In tal caso, è facile ritenere un ulteriore slittamento.

Chi sperava di vedere in orbita nel 2018 Orion con il nuovo sistema di lancio SLS dovrà attendere almeno un anno. E di conseguenza il primo equipaggio sarà a bordo della capsula del futuro della NASA solo agli inizi del prossimo decennio. Il rapporto diffuso agli inizi di aprile dall’ufficio dell’ispettore generale della NASA ammetteva la necessità di effettuare ulteriori verifiche tecniche, una delle quali connessa alla progettazione dello scudo termico, facendo presagire il rinvio di Exploration Mission 1 e 2. A confermare il ritardo è arrivata una una lettera del responsabile dell’esplorazione umana della NASA, Bill Gerstenmaier, che si dichiara d’accordo con il Government Accountability Office degli Stati Uniti, secondo cui mantenere novembre 2018 come data del lancio non è nell’interesse del programma, ed è opportuno stabilire un nuovo traguardo nel 2019. La NASA aveva previsto il lancio inaugurale di SLS-Orion con la Exploration Mission 1 (EM-1) entro novembre 2018, seguita nel 2021 dalla EM-2 che dovrebbe portare un equipaggio di astronauti a bordo. Al ritardo del programma, oltre al processo di revisione del budget per il 2018, sembra abbiano contribuito negativamente anche il danneggiamento del Michoud Assembly Facility di New Orleans, colpito da un violento tornado nel febbraio 2017, e il processo di sviluppo e verifica di alcuni software dei sistemi di terra del Kennedy Space Center. Inoltre, si registrano ritardi anche nella consegna del modulo di servizio EDM fornito dall’ESA, che, trasferito da Thales Alenia Space al primo contraente Airbus, viene sottoposto alle integrazioni finali. Sulla riprogrammazione del primo volo di Orion pesa anche la richiesta formulata dal presidente americano Trump, il quale vorrebbe subito un equipaggio a bordo di Exploration Mission 1. In tal caso, è facile ritenere un ulteriore slittamento.