da Sorrentino | Dic 18, 2015 | Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

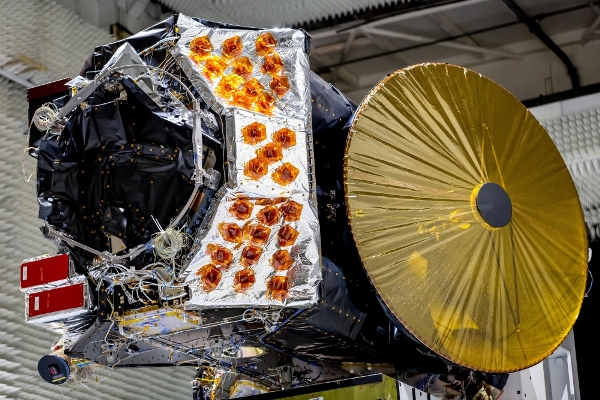

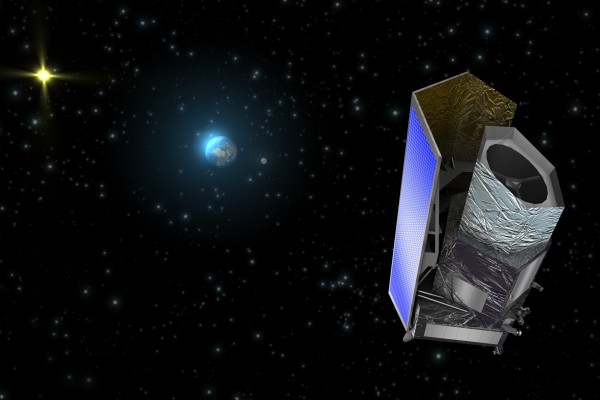

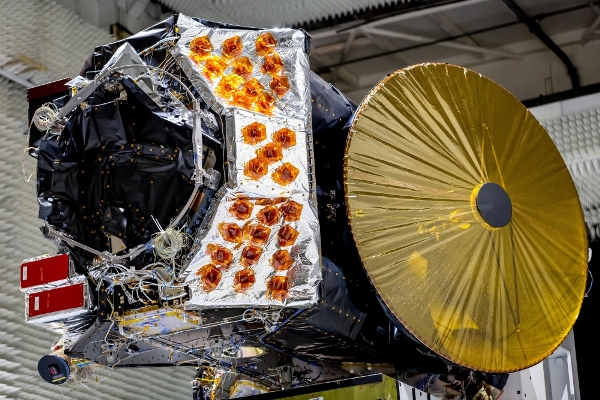

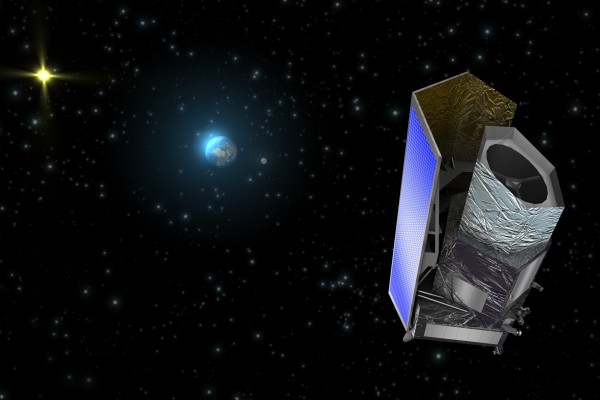

EUCLID, missione ESA dedicata all’esplorazione del “lato oscuro” dell’Universo, ha superato la verifica preliminare del progetto: ora il satellite e la strumentazione scientifica possono passare alla fase di realizzazione. Un’ottima notizia per i ricercatori italiani e per il nostro paese, che – con Francia e Regno Unito – è partner principale del progetto, al quale partecipa con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.

EUCLID, missione ESA dedicata all’esplorazione del “lato oscuro” dell’Universo, ha superato la verifica preliminare del progetto: ora il satellite e la strumentazione scientifica possono passare alla fase di realizzazione. Un’ottima notizia per i ricercatori italiani e per il nostro paese, che – con Francia e Regno Unito – è partner principale del progetto, al quale partecipa con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.

“La missione Euclid è prioritaria per l’Agenzia Spaziale Italiana. La partecipazione nazionale a questa missione di frontiera per la scienza prevede un team numeroso e di alto livello, nonché il coinvolgimento di una delle maggiori industrie italiane, incaricata di realizzare la strumentazione scientifica – sottolinea Barbara Negri responsabile dell’unità Osservazione dell’Universo dell’ASI.

Proposta nel 2007, Euclid è stata selezionata come missione di classe M nel 2011 nell’ambito del programma Cosmic Vision dell’ESA. Nel 2013 Thales Alenia Space Italia è stata scelta come prime contractor del satellite. Da allora il progetto della missione è stato approfondito e accuratamente rivisto in ogni suo punto. Il lancio, secondo le attuali previsioni, avverrà nel 2020 a bordo di un razzo Soyuz dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana Francese. Euclid studierà l’Universo con grande precisione, tracciando la distribuzione e l’evoluzione di materia ed energia oscura. Utilizzerà un telescopio di 1,2 metri di diametro e due strumenti per mappare la distribuzione tridimensionale di circa due miliardi di galassie e della materia che le circonda, oltre un terzo dell’intero cielo. L’Italia è coinvolta nella missione attraverso la realizzazione dei sottosistemi dei due strumenti di bordo, quello per immagini nel visibile (VIS) , quello per fotometria e spettroscopia nel vicino infrarosso (NISP) e per la responsabilità del segmento di terra e ruoli importanti nella gestione degli aspetti sia tecnici sia scientifici della missione. In Euclid sono coinvolti oltre duecento scienziati italiani appartenenti all’INAF (principalmente gli Istituti IAPS, IASF di Bologna e Milano, e gli Osservatori Astronomici di Bologna, Brera, Padova, Roma, Torino e Trieste), all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e a numerose Università (in primo luogo l’Università di Bologna e poi Università di Ferrara, Roma La Sapienza, Università Roma 3, Università di Trieste, SISSA, CISAS).

La partecipazione dell’INFN in Euclid è recente ma rientra nel filone della lunga e importante tradizione nello studio delle interazioni fondamentali che, anche con la partecipazione a questa missione, si apre alla cosmologia osservativa. L’INFN vi partecipa con le sezioni di Bologna e di Padova, che hanno attualmente responsabilità specifiche nell’elettronica dello strumento NISP, con la prospettiva di un più ampio coinvolgimento.

da Sorrentino | Dic 3, 2015 | Industria, Lanci, Primo Piano, Programmi

Il lancio che ha portato LISA Pathfinder in orbita è il sesto della carriera di VEGA. Il lanciatore europeo ha, infatti, inaugurato la sua vita operativa nel febbraio 2012 portando in orbita il satellite LARES, payload principale, le missioni Almasat-1 e i sette CubeSats. Il progetto di VEGA ha visto la luce in Italia ed è uno dei fiori all’occhiello della nostra industria. La società ELV (costituita al 70% dal gruppo AVIO e al 30% dall’Agenzia Spaziale Italiana) è responsabile del lanciatore nel suo complesso, mentre il gruppo AVIO è responsabile dello sviluppo e realizzazione dei quattro stadi. Il progetto del lanciatore VEGA è nato in Italia e in seguito è stato fatto proprio dall’Agenzia Spaziale Europea. L’Italia ha sostenuto il programma di sviluppo con il 65% dei finanziamenti, seguita dalla Francia con circa il 12,5%. Allo sviluppo di VEGA hanno partecipato con quote minori anche Spagna, Svezia, Svizzera e Paesi Bassi.

VEGA è un lanciatore in grado di portare un carico utile, cioè un satellite, di massa tra i 300 e i 1500 Kg, destinato a un’orbita polare bassa, cioè un’orbita inclinata di 90° rispetto all’equatore, a una quota di 700 km. Le dimensioni di VEGA sono di circa 30 metri di altezza (contro gli oltre 50 metri dell’Ariane 5), per una massa al lancio di 128 tonnellate (contro le 710 dell’Ariane 5). Diminuendo l’inclinazione dell’orbita richiesta e mantenendo la medesima quota, VEGA può lanciare carichi utili più pesanti, mentre diminuendo il carico utile può raggiungere quote maggiori.

VEGA è composto di tre stadi a propulsione solida, cui è affidato il compito di vincere la forza di gravità, e uno stadio addizionale a propulsione liquida, tra il terzo stadio e il satellite da lanciare, che controlla l’assetto del lanciatore, la sua traiettoria, il rilascio del satellite e il rientro nell’atmosfera dell’ultimo stadio. I primi tre sono chiamati rispettivamente P80, Zefiro 23 e Zefiro 9, permettono al lanciatore di raggiungere la quota desiderata, il quarto, chiamato AVUM, ha il compito di rilasciare il carico.

Dal punto di vista industriale i ruoli chiave sono giocati da società italiane: la ELV, una società per azioni partecipata al 70% dal gruppo AVIO e al 30% dall’Agenzia Spaziale Italiana, è responsabile dello sviluppo del lanciatore nel suo complesso. Avio è invece responsabile dello sviluppo e realizzazione dei quattro stadi, tre a propellente solido e l’Avum a propellente liquido. Il primo stadio, P80, è il più grande motore monolitico mai realizzato con la tecnologia Filament Winding. Infine, VITROCISET è responsabile della realizzazione del segmento di terra, dalla torre di lancio al banco di integrazione e test.

da Sorrentino | Nov 25, 2015 | Industria, Missioni, Primo Piano, Programmi

La sonda ExoMars 2016, protagonista della missione del programma di esplorazione Aurora dell’Agenzia Spaziale Europea, è pronta a lasciare la camera pulita del sito di integrazione di Thales Alenia Space a Cannes, per essere trasferita nella base di Baikonur in Kazakhstan. All’interno del cosmodromo sarà completata la fase di preparazione al lancio, previsto a marzo 2016, dell’intero veicolo comprendente anche il caricamento del propellente, le ultime verifiche funzionali e l’integrazione con il sistema di lancio. Il programma ExoMars è frutto di una cooperazione internazionale tra l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Russa (Roscosmos), fortemente sostenuto anche dall’Agenzia Spaziale Italiana, che ha sviluppato anche il laser micro-riflettore INRRI (INstrument for landing-Roving laser Retroreflector Investigations) insieme all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Il Programma Exomars è sviluppato da un consorzio europeo guidato da Thales Alenia Space Italia e che coinvolge circa 134 aziende spaziali dei Paesi partner dell’ ESA.

ExoMars è la prima di due distinte missioni del programma di esplorazione del Pianeta Rosso. La prima, nel 2016, studierà l’atmosfera marziana e dimostrerà la fattibilità di diverse tecnologie fondamentali per l’ingresso in atmosfera, discesa e atterraggio. Procedure, queste, cruciali in vista delle future esplorazioni umane su Marte. La missione 2016, inoltre, fornirà anche un collegamento dati tra la Terra e un rover marziano che sarà utilizzato nelle successive missioni. La seconda missione, nel 2018, prevede la discesa di un rover europeo autonomo, capace di prelevare campioni di terreno ad una profondità di due metri a di analizzarne le proprietà chimiche, fisiche e biologiche.

Il veicolo che nel 2016 sarà inviato verso il Pianeta Rosso è composto da un modulo orbitante, chiamato TGO “Trace Gas Orbiter” e da un modulo di discesa chiamato EDM “Entry Descent and Landing Demonstrator Module, denominato Giovanni Virginio Schiaparelli, in onore del famoso astronomo italiano considerato una delle più grandi figure dell’ astronomia Italiana dell’800 e al tempo stesso, uno dei maggiori studiosi della storia della scienza e dell’astronomia antica. Thales Alenia Space Italia, quale prime contractor nel Programma ExoMars, si occupa dell’intera progettazione delle due missioni. In particolare per quella del 2016 ha realizzato il modulo EDM (Entry Descent Module) per l’ingresso e discesa su Marte, mentre Thales Alenia Space Francia è responsabile della realizzazione e integrazione del modulo orbitante TGO (Trace Gas Orbiter). Roscosmos, oltre a contribuire con attrezzature, esperimenti scientifici e supporto a terra, realizzerà la parte principale del modulo di discesa per missione 2018 e fornirà i lanciatori Proton Breeze per ciascuna missione.

A ExoMars 2016 contribuisce anche Finmeccanica-Selex ES con la fornitura di generatori e unità montate sul modulo EDM, sviluppati nel sito di Nerviano, e con i sensori di assetto stellari per il TGO e il cuore optronico dello strumento di osservazione CASSIS, realizzati a Campi Bisenzio.

A valle dell’incontro con la vicepresidente della NASA DAVA Newman, il presidente dell’ASI, Roberto Battiston, ha sottolineato come in questa ambiziosa missione l’Italia con la sua agenzia sia il primo contributore dell’ESA e ci si aspetti legittimamente di ripetere il successo ottenuto con la sonda cometaria Rosetta. «Questo progetto, nell’ambito delle due spedizioni del 2016 e del 2018, cercherà tracce di vita nel sottosuolo del Pianeta Rosso e forse potrà dare una risposta al mistero della vita nell’Universo – ha dichiarato Battiston – Exomars è un grande programma europeo dove l’Italia mette a disposizione le sue migliori eccellenze tecnologiche, scientifiche e industriali, ricordando che Thales Alenia Space Italia è Prime Contractor nel Programma ExoMars ». La presenza di Dava Newman ha permesso a Battiston di sottolineare come la prospettiva dell’uomo su Marte sarà necessariamente il frutto di uno sforzo e di una collaborazione globale. «Credo fermamente che lo spazio sia il luogo dove la globalizzazione viene declinata attraverso il valore comune della cooperazione, così come accade sulla Stazione Spaziale Internazionale».

da Sorrentino | Nov 23, 2015 | Eventi, Primo Piano, Programmi

La logica e naturale espansione delle attività umane nello Spazio prefigura uno scenario di progressivo e sempre più ampio coinvolgimento di vaste fasce professionali e nuove generazioni di popolazione, destinate a diventare al tempo stesso protagonisti e utenti dell’ambiente circumterrestre e lunare. Non si tratta di futuro lontano, ma di una tipologia di sviluppo che si prospetta molto più rapido di quanto si possa immaginare, al punto da suggerire una forte accelerazione degli studi sulla gestione del cosiddetto “Quarto Ambiente”. Il tema è uno dei tre scelti da trattare nel corso del terzo Congresso Nazionale di Futurologia in programma il 26 e 27 novembre a Napoli all’Università Suor Orsola Benincasa, promosso e organizzato dall’ Italian Institute for the Future (IIF).

La logica e naturale espansione delle attività umane nello Spazio prefigura uno scenario di progressivo e sempre più ampio coinvolgimento di vaste fasce professionali e nuove generazioni di popolazione, destinate a diventare al tempo stesso protagonisti e utenti dell’ambiente circumterrestre e lunare. Non si tratta di futuro lontano, ma di una tipologia di sviluppo che si prospetta molto più rapido di quanto si possa immaginare, al punto da suggerire una forte accelerazione degli studi sulla gestione del cosiddetto “Quarto Ambiente”. Il tema è uno dei tre scelti da trattare nel corso del terzo Congresso Nazionale di Futurologia in programma il 26 e 27 novembre a Napoli all’Università Suor Orsola Benincasa, promosso e organizzato dall’ Italian Institute for the Future (IIF).

Il panel dedicato alle sfide del Quarto Ambiente è gestito dal Center for Near Space (CNS), diretto da Rino Russo, che ha la finalità di contribuire ad una sempre maggiore diffusione della cultura spaziale tra le nuove generazioni e il grande pubblico, favorendo un positivo orientamento della società verso lo sviluppo del settore privato dell’Astronautica Civile. Il termine “Near” esprime il desiderio di incoraggiare l’utilizzo crescente della parte più vicina del Quarto Ambiente, ossia la regione compresa tra la stratosfera e l’orbita bassa terrestre, ma anche in generale l’obiettivo di avvicinare i cittadini e la società civile allo Spazio.

Il CNS apre la finestra sul futuro con la sessione in programma dalle 11:30 alle 13:00 del 26 novembre, immaginando l’architettura delle nuove infrastrutture orbitali, rese sempre più accessibili da veicoli di trasferimento e ratei di volo in grado di attenuare le sollecitazioni rispetto a quelle prodotte dai classici razzi vettori, ma anche offrendo lo scenario delle attività in corso di sviluppo in preparazione delle missioni umane su Marte. Chiamati a parlarne Ernesto Vallerani, il padre dei moduli-laboratorio da Spacelab a Columbus, e Italian Mars Society, relativamente al progetto ERAS che mira alla creazione di un centro di ricerca in Lombardia imperniato su ricerche di laboratorio e familiarizzazione all’ambiente e alla gravità ridotta del Pianeta Rosso attraverso strumenti di realtà virtuale avanzata.

Il CNS apre la finestra sul futuro con la sessione in programma dalle 11:30 alle 13:00 del 26 novembre, immaginando l’architettura delle nuove infrastrutture orbitali, rese sempre più accessibili da veicoli di trasferimento e ratei di volo in grado di attenuare le sollecitazioni rispetto a quelle prodotte dai classici razzi vettori, ma anche offrendo lo scenario delle attività in corso di sviluppo in preparazione delle missioni umane su Marte. Chiamati a parlarne Ernesto Vallerani, il padre dei moduli-laboratorio da Spacelab a Columbus, e Italian Mars Society, relativamente al progetto ERAS che mira alla creazione di un centro di ricerca in Lombardia imperniato su ricerche di laboratorio e familiarizzazione all’ambiente e alla gravità ridotta del Pianeta Rosso attraverso strumenti di realtà virtuale avanzata.

Il panel successivo (14:00-15:30) è dedicato al turismo spaziale, alle sue interconnessioni con il trasporto intercontinentale e alle potenzialità dell’astronautica civile. Ne sono coinvolti l’Agenzia Spaziale Italiana, con il Distretto Virtuale Near Space, lo stesso CNS con il progetto Hyplane già oggetto di presentazione al congresso internazionale di astronautica 2013 a Pechino , il CESMA e il Politecnico di Torino con le prospettive del volo ipersonico, e l’Ente Nazionale Aviazione Civile in materia di volo suborbitale.

Nell’ambito della prima giornata del Congresso Nazionale di Futurologia, il Center for Near Space lancia una competizione tra gli studenti delle scuole medie superiori che si svilupperà durante l’anno scolastico 2015-2016, prevedendo una prima selezione delle idee concettuali ad inizio 2016, l’affiancamento dei team selezionati da parte di esperti di chiara fama, e la premiazione del vincitore prima della fine dell’anno scolastico. Future Low Orbit Resort 2050 mira ad individuare un habitat confortevole di un resort come parte di una infrastruttura spaziale di futura generazione per orbita LEO.

Nell’ambito della prima giornata del Congresso Nazionale di Futurologia, il Center for Near Space lancia una competizione tra gli studenti delle scuole medie superiori che si svilupperà durante l’anno scolastico 2015-2016, prevedendo una prima selezione delle idee concettuali ad inizio 2016, l’affiancamento dei team selezionati da parte di esperti di chiara fama, e la premiazione del vincitore prima della fine dell’anno scolastico. Future Low Orbit Resort 2050 mira ad individuare un habitat confortevole di un resort come parte di una infrastruttura spaziale di futura generazione per orbita LEO.

Appendice finale alla disamina delle sfide del Quarto Ambiente la sessione di venerdì 27 novembre (9:30-11:00) dedicata all’esplorazione spaziale con l’intervento di Agenzia Spaziale Italiana, Thales Alenia Space, INAF-Osservatorio di Capodimonte, Spaceland e Associazione Arma Aeronautica.

da Sorrentino | Nov 9, 2015 | Industria, Primo Piano, Programmi

Giunto alla NASA, proveniente dallo stabilimento di Torino di Thales Alenia Space, il modello di prova strutturale del Modulo di Servizio della capsula Orion, il nuovo veicolo NASA per il trasporto di equipaggio per l’esplorazione dello spazio profondo. Lockheed Martin Space System sta sviluppando e costruendo la capsula spaziale per quattro o più astronauti in qualità di prime contractor per conto di Nasa, mentre Airbus Defence and Space sta sviluppando e costruendo il Modulo di Servizio Europeo (ESM) per la capsula di Orion in qualità di prime contractor per conto dell’Agenzia Spaziale Europea. L’unità STA (Structural Test Article) riproduce esattamente quella che sarà la struttura di volo del Modulo di Servizio di Orion nella missione del 2018.

Giunto alla NASA, proveniente dallo stabilimento di Torino di Thales Alenia Space, il modello di prova strutturale del Modulo di Servizio della capsula Orion, il nuovo veicolo NASA per il trasporto di equipaggio per l’esplorazione dello spazio profondo. Lockheed Martin Space System sta sviluppando e costruendo la capsula spaziale per quattro o più astronauti in qualità di prime contractor per conto di Nasa, mentre Airbus Defence and Space sta sviluppando e costruendo il Modulo di Servizio Europeo (ESM) per la capsula di Orion in qualità di prime contractor per conto dell’Agenzia Spaziale Europea. L’unità STA (Structural Test Article) riproduce esattamente quella che sarà la struttura di volo del Modulo di Servizio di Orion nella missione del 2018.

Dopo aver eseguito una prima campagna di test strutturali nello stabilimento di Torino, l’unità, partita dall’aeroporto di Caselle di Torino, è giunta presso il centro di prove NASA di Plum Brook (Ohio, USA), dove la campagna di test continuerà per verificare l’adeguatezza del progetto strutturale del Modulo di Servizio. Il modulo di servizio di Orion, in corso di realizzazione sotto contratto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), fornirà la propulsione, l’alimentazione elettrica, il controllo termico e gli elementi chiave del sistema di sopravvivenza della capsula statunitense. Thales Alenia Space ha recentemente siglato il contratto con Airbus Defence and Space, per la progettazione e la produzione dei sistemi termomeccanici quali la struttura, lo scudo di protezione dai micro-meteoriti, il controllo termico, lo stivaggio e la distribuzione di acqua e gas.

“La consegna del primo modello di prova dell’European Service Module della capsula Orion – ha affermato Luigi Maria Quaglino Senior Vice President Exploration and Science di Thales Alenia Space – rappresenta il segno tangibile di continuità con il nostro ruolo di leader nel campo della progettazione e produzione dei sistemi logistici di supporto alla Stazione Spaziale e dell’esplorazione spaziale. Grazie alla sua comprovata esperienza e competenza Thales Alenia Space contribuisce ad espandere la presenza del genere umano oltre l’’orbita bassa abitativa e partecipare all’avventura dell’esplorazione dello spazio profondo.”

Il progetto ambizioso è quello di utilizzare la capsula Orion per missioni umane oltre l’orbitabassa terrestre verso molteplici destinazioni quali la Luna, gli asteroidi e lo Spazio profondo. La prima missione di Orion, “Exploration Mission 1”, nella quale l’Europa sarà impegnata, è programmata per il 2018 e consisterà nella circumnavigazione della Luna e nel ritorno sulla Terra. Scopo di questa prima missione senza equipaggio sarà testare le prestazioni della navicella spaziale prima del suo utilizzo con esseri umani a bordo e di qualificare il nuovo sistema di lancio della NASA. La missione successiva di Orion, “Exploration Mission 2”, con astronauti a bordo, è prevista intorno al 2021.

Il progetto ambizioso è quello di utilizzare la capsula Orion per missioni umane oltre l’orbitabassa terrestre verso molteplici destinazioni quali la Luna, gli asteroidi e lo Spazio profondo. La prima missione di Orion, “Exploration Mission 1”, nella quale l’Europa sarà impegnata, è programmata per il 2018 e consisterà nella circumnavigazione della Luna e nel ritorno sulla Terra. Scopo di questa prima missione senza equipaggio sarà testare le prestazioni della navicella spaziale prima del suo utilizzo con esseri umani a bordo e di qualificare il nuovo sistema di lancio della NASA. La missione successiva di Orion, “Exploration Mission 2”, con astronauti a bordo, è prevista intorno al 2021.

da Sorrentino | Ott 22, 2015 | Primo Piano, Programmi

Per la prima volta in quasi 40 anni, dai tempi del Saturno V, la NASA si appresta a disporre di un razzo vettore destinato a trasportare uomini nello spazio: lo Space Launch System (SLS), progettato per intraprendere il viaggio con equipaggio verso Marte. SLS sarà il razzo più potente mai costruito e, con il veicolo spaziale Orion, proietterà la NASA in una nuova era di esplorazioni per destinazioni oltre l’orbita terrestre. Il comitato tecnico che presiede allo sviluppo del nuovo sistema di lancio ha ultimato le verifiche prima di dare inizio alla produzione dei componenti. La prima fase dei test su motori e booster ha avuto successo.

Per la prima volta in quasi 40 anni, dai tempi del Saturno V, la NASA si appresta a disporre di un razzo vettore destinato a trasportare uomini nello spazio: lo Space Launch System (SLS), progettato per intraprendere il viaggio con equipaggio verso Marte. SLS sarà il razzo più potente mai costruito e, con il veicolo spaziale Orion, proietterà la NASA in una nuova era di esplorazioni per destinazioni oltre l’orbita terrestre. Il comitato tecnico che presiede allo sviluppo del nuovo sistema di lancio ha ultimato le verifiche prima di dare inizio alla produzione dei componenti. La prima fase dei test su motori e booster ha avuto successo.

Sono previste tre configurazioni del razzo. La prima, con una capacità di 77 tonnellate, sarà dotata di due booster e quattro motori RS 25. Una seconda versione più potente potrà sollevare 115 tonnellate, mentre quella più avanzata sarà fornita di booster a propellente solido o liquido per spingere 143 tonnellate. Il passo successivo per il programma è la certificazione del progetto, prevista nel 2017, dopo il completamento della fase di produzione, integrazione e test, mentre il volo di qualifica si terrà nel 2018 volo. Il componente centrale del razzo, colorato di arancione, sarà riempito di idrogeno e ossigeno liquido per alimentare i quattro motori RS-25, di cui è stata completata la prima serie di test di sviluppo. La NASA prosegue i test successivi di qualificazione dei booster e degli stadi superiori del razzo.

EUCLID, missione ESA dedicata all’esplorazione del “lato oscuro” dell’Universo, ha superato la verifica preliminare del progetto: ora il satellite e la strumentazione scientifica possono passare alla fase di realizzazione. Un’ottima notizia per i ricercatori italiani e per il nostro paese, che – con Francia e Regno Unito – è partner principale del progetto, al quale partecipa con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.

EUCLID, missione ESA dedicata all’esplorazione del “lato oscuro” dell’Universo, ha superato la verifica preliminare del progetto: ora il satellite e la strumentazione scientifica possono passare alla fase di realizzazione. Un’ottima notizia per i ricercatori italiani e per il nostro paese, che – con Francia e Regno Unito – è partner principale del progetto, al quale partecipa con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.