da Sorrentino | Ott 19, 2015 | Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano, Programmi

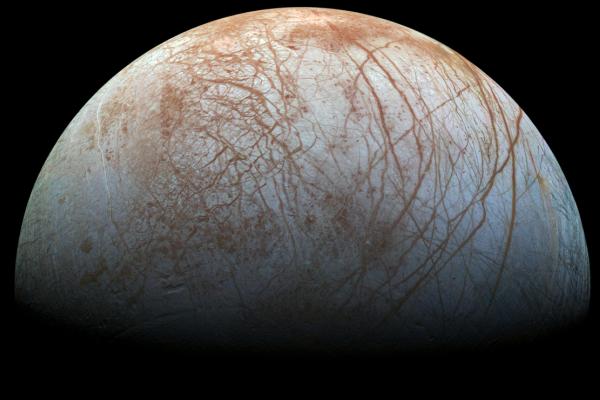

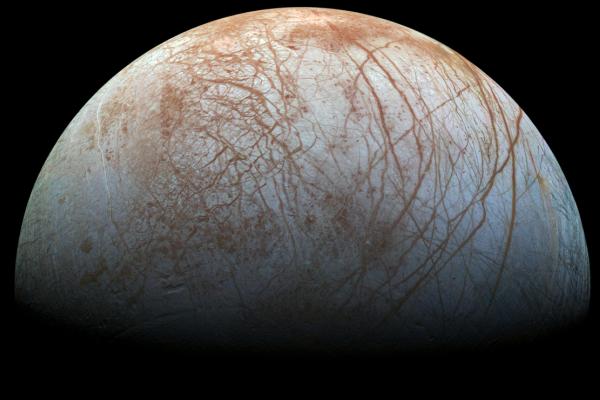

Nel 2022 due distinte missioni, americana ed europea, partiranno con l’obiettivo di esplorare il sistema di Giove. In particolare tre dei quattro satelliti medicei scoperti da Galileo Galilei nel 1610, vale a dire Europa, Ganimede e Callisto. Si tratta della missione Europa Clipper della NASA, destinata a studiare da vicino nello specifico il mondo ghiacciato di Europa, e JUICE dell’Agenzia Spaziale Europea, JUICE, che punterà su Ganimede estendendo le osservazioni alla stessa Europa e a Callisto, per verificare l’esistenza di condizioni adatte allo sviluppo di forme di vita elementari. Per entrambe le missioni tempi di arrivo a destinazione previsti di otto anni attraverso una serie di fiondate gravitazionali, con la possibilità che il viaggio della sonda americana possa accorciarsi a soli tre anni nel caso il lancio venga effettuato con il nuovo razzo vettore SLS progettato per mettere in orbita la capsula Orion. Dopo l’esplorazione del sistema di Saturno, condotta con pieno successo dalla sonda Cassini, frutto della missione congiunta ESA-NASA che ha preso il via il 15 ottobre 1997 ed è tuttora in corso, gli astrofisici puntano l’attenzione ai pianetini ghiacciati di Giove. L’obiettivo è approfondirne la conoscenza non solo dal punto di vista geomorfologico e chimico-fisico, ma andando a cercare quelli che sono i mattoni della vita. Delle due missioni, che si svolgeranno in modo autonomo per poi convogliare e confrontare i dati di osservazione a terra, si è parlato nella giornata conclusiva del 13esima edizione di BergamoScienza dedicata alla ricerca della vita extraterrestre, che riguarda non solo civiltà evolute, eventualmente presenti nelle profondità del cosmo, a cominciare dai sistemi planetari che ruotano intorno alle stelle a noi più vicine.

Nel 2022 due distinte missioni, americana ed europea, partiranno con l’obiettivo di esplorare il sistema di Giove. In particolare tre dei quattro satelliti medicei scoperti da Galileo Galilei nel 1610, vale a dire Europa, Ganimede e Callisto. Si tratta della missione Europa Clipper della NASA, destinata a studiare da vicino nello specifico il mondo ghiacciato di Europa, e JUICE dell’Agenzia Spaziale Europea, JUICE, che punterà su Ganimede estendendo le osservazioni alla stessa Europa e a Callisto, per verificare l’esistenza di condizioni adatte allo sviluppo di forme di vita elementari. Per entrambe le missioni tempi di arrivo a destinazione previsti di otto anni attraverso una serie di fiondate gravitazionali, con la possibilità che il viaggio della sonda americana possa accorciarsi a soli tre anni nel caso il lancio venga effettuato con il nuovo razzo vettore SLS progettato per mettere in orbita la capsula Orion. Dopo l’esplorazione del sistema di Saturno, condotta con pieno successo dalla sonda Cassini, frutto della missione congiunta ESA-NASA che ha preso il via il 15 ottobre 1997 ed è tuttora in corso, gli astrofisici puntano l’attenzione ai pianetini ghiacciati di Giove. L’obiettivo è approfondirne la conoscenza non solo dal punto di vista geomorfologico e chimico-fisico, ma andando a cercare quelli che sono i mattoni della vita. Delle due missioni, che si svolgeranno in modo autonomo per poi convogliare e confrontare i dati di osservazione a terra, si è parlato nella giornata conclusiva del 13esima edizione di BergamoScienza dedicata alla ricerca della vita extraterrestre, che riguarda non solo civiltà evolute, eventualmente presenti nelle profondità del cosmo, a cominciare dai sistemi planetari che ruotano intorno alle stelle a noi più vicine.

L’obiettivo più prossimo è rappresentato proprio dall’individuazione e dal monitoraggio di sostanze organiche nei sistemi relativi ai grandi pianeti del sistema solare. Barry Goldstein, già direttore del progetto Mars Phoenix e direttore aggiunto del programma di esplorazione robotica del pianeta rosso con i rover Spirit e Opportunity, è responsabile del progetto EUROPA CLIPPER, acronimo di Europa Multiple-Flyby Mission. La sfida più importante è sopravvivere al gigantesco campo magnetico di Giove, con cui è entrata in contatto la sonda Galileo nel 1995. Europa Clipper si inserirà in un’orbita fortemente ellittica intorno a Giove ed effettuerà 45 passaggi ravvicinati alla superficie di Europa a distanze comprese tra 2.700 e 25 km. L’interesse verso Europa è cresciuto quando nel 2012 il telescopio spaziale Hubble osservò vapore acqueo sopra la regione del polo sud, dove potrebbe esserci una situazione molto simile a quella presente in Antartide, ovvero un grosso spessore di ghiaccio sotto cui potrebbe trovarsi acqua, ovvero il più grande oceano del sistema solare che potrebbe contenere più del doppio di tutta l’acqua presente sul pianeta Terra. Il carico di strumenti scientifici di Europa Clipper comprende fotocamere e spettrometri per produrre immagini ad alta risoluzione della superficie di Europa e determinarne la composizione. Un radar permetterà di determinare lo spessore del ghiaccio e individuare l’acqua in profondità insieme alla salinità, mentre un magnetometro misurerà l’intensità e la direzione del campo magnetico di Europa. Un sensore termico perlustrerà la superficie ghiacciata in cerca di eruzioni recenti di acqua più calda, mentre altri strumenti cercheranno indizi di acqua e particelle microscopiche nella tenue atmosfera del satellite.

L’obiettivo più prossimo è rappresentato proprio dall’individuazione e dal monitoraggio di sostanze organiche nei sistemi relativi ai grandi pianeti del sistema solare. Barry Goldstein, già direttore del progetto Mars Phoenix e direttore aggiunto del programma di esplorazione robotica del pianeta rosso con i rover Spirit e Opportunity, è responsabile del progetto EUROPA CLIPPER, acronimo di Europa Multiple-Flyby Mission. La sfida più importante è sopravvivere al gigantesco campo magnetico di Giove, con cui è entrata in contatto la sonda Galileo nel 1995. Europa Clipper si inserirà in un’orbita fortemente ellittica intorno a Giove ed effettuerà 45 passaggi ravvicinati alla superficie di Europa a distanze comprese tra 2.700 e 25 km. L’interesse verso Europa è cresciuto quando nel 2012 il telescopio spaziale Hubble osservò vapore acqueo sopra la regione del polo sud, dove potrebbe esserci una situazione molto simile a quella presente in Antartide, ovvero un grosso spessore di ghiaccio sotto cui potrebbe trovarsi acqua, ovvero il più grande oceano del sistema solare che potrebbe contenere più del doppio di tutta l’acqua presente sul pianeta Terra. Il carico di strumenti scientifici di Europa Clipper comprende fotocamere e spettrometri per produrre immagini ad alta risoluzione della superficie di Europa e determinarne la composizione. Un radar permetterà di determinare lo spessore del ghiaccio e individuare l’acqua in profondità insieme alla salinità, mentre un magnetometro misurerà l’intensità e la direzione del campo magnetico di Europa. Un sensore termico perlustrerà la superficie ghiacciata in cerca di eruzioni recenti di acqua più calda, mentre altri strumenti cercheranno indizi di acqua e particelle microscopiche nella tenue atmosfera del satellite.

JUICE (acronimo di Jupiter Icy moons Explorer) è la prima missione spaziale a guida europea destinata all’esplorazione del sistema di Giove con un chiaro orientamento all’astrobiologia. Juice compirà ”un esteso tour del sistema che prevede incontri ravvicinati con tutte e tre le lune ghiacciate Europa, Ganimede e Callisto – spiega Federico Tosi, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e Planetologia Spaziali a Tor Vergata e membro del team scientifico della missione – Infine, dopo due anni e mezzo di viaggio nel sistema, entrerà in orbita intorno a Ganimede, che non solo è la più grande luna del sistema gioviano, ma anche il più grande satellite naturale del Sistema Solare”. A quel punto, la sonda compirà una mappatura completa di Ganimede, sia della sua superficie, sia del suo interno.

La missione Europa della NASA

da Sorrentino | Ott 17, 2015 | Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

L’Agenzia Spaziale Italiana ha lasciato il segno al 66° Congresso Internazionale di Astronautica che si è svolto a Gerusalemme, formalizzando tre importanti accordi bilaterali, il primo dei quali siglato con l’Agenzia Spaziale Israeliana (ISA), riguarda lo sviluppo della missione congiunta SHALOM (Spaceborne Hyperspectral Applicative Land And Ocean Mission). L’accordo, siglato presso l’Ambasciata Italiana di Gerusalemme dal presidente dell’ASI Roberto Battiston e dal direttore generale di ISA Menachem Kidron, alla presenza dell’ambasciatore Francesco Talo, intende rafforzare la cooperazione a scopo pacifico tra le due agenzie nel campo dell’osservazione della Terra. La Missione SHALOM sarà operativa nel 2021 con un singolo satellite e sfrutterà le tecnologie iperspettrali nelle bande VNIR / SWIR / PAN per applicazioni scientifiche e commerciali. Gli altri due memorandum formalizzati a Gerusalemme – riguardanti diversi ambiti della formazione – sono stati siglati con l’ISU (International Space University, istituzione multidisciplinare di Alta formazione dedicata all’uso pacifico dello Spazio, basata a Strasburgo) e con SGAC (Space Generation Advisory Committee), organizzazione non governativa supportata da una larga rete internazionale di studenti e professionisti del settore spaziale, tra i 18 e i 35 anni di età). Il primo mira specificatamente a dare agli studenti italiani maggiori opportunità di proseguire gli studi all’ISU di Strasburgo, per meglio sviluppare conoscenze e competenze richieste nel settore aerospaziale. Il secondo, invece, punta a favorire la cooperazione e il sostegno agli studenti universitari italiani (a livello di laurea, master e dottorato) e giovani professionisti per migliorare il loro coinvolgimento nella comunità spaziale internazionale. ISU conta oggi oltre 4000 studenti provenienti da più di 105 diversi paesi: 144 di loro sono italiani. Grande soddisfazione, infine, per la nomina di Roberto Battiston a membro dell’Accademia Internazionale di Astronautica, e il riconoscimento attribuito Silvia Ciccarelli, premiata per la presentazione dei risultati del progetto Green Air condotto a bordo della ISS durante la missione di Luca Parmitano.

L’Agenzia Spaziale Italiana ha lasciato il segno al 66° Congresso Internazionale di Astronautica che si è svolto a Gerusalemme, formalizzando tre importanti accordi bilaterali, il primo dei quali siglato con l’Agenzia Spaziale Israeliana (ISA), riguarda lo sviluppo della missione congiunta SHALOM (Spaceborne Hyperspectral Applicative Land And Ocean Mission). L’accordo, siglato presso l’Ambasciata Italiana di Gerusalemme dal presidente dell’ASI Roberto Battiston e dal direttore generale di ISA Menachem Kidron, alla presenza dell’ambasciatore Francesco Talo, intende rafforzare la cooperazione a scopo pacifico tra le due agenzie nel campo dell’osservazione della Terra. La Missione SHALOM sarà operativa nel 2021 con un singolo satellite e sfrutterà le tecnologie iperspettrali nelle bande VNIR / SWIR / PAN per applicazioni scientifiche e commerciali. Gli altri due memorandum formalizzati a Gerusalemme – riguardanti diversi ambiti della formazione – sono stati siglati con l’ISU (International Space University, istituzione multidisciplinare di Alta formazione dedicata all’uso pacifico dello Spazio, basata a Strasburgo) e con SGAC (Space Generation Advisory Committee), organizzazione non governativa supportata da una larga rete internazionale di studenti e professionisti del settore spaziale, tra i 18 e i 35 anni di età). Il primo mira specificatamente a dare agli studenti italiani maggiori opportunità di proseguire gli studi all’ISU di Strasburgo, per meglio sviluppare conoscenze e competenze richieste nel settore aerospaziale. Il secondo, invece, punta a favorire la cooperazione e il sostegno agli studenti universitari italiani (a livello di laurea, master e dottorato) e giovani professionisti per migliorare il loro coinvolgimento nella comunità spaziale internazionale. ISU conta oggi oltre 4000 studenti provenienti da più di 105 diversi paesi: 144 di loro sono italiani. Grande soddisfazione, infine, per la nomina di Roberto Battiston a membro dell’Accademia Internazionale di Astronautica, e il riconoscimento attribuito Silvia Ciccarelli, premiata per la presentazione dei risultati del progetto Green Air condotto a bordo della ISS durante la missione di Luca Parmitano.

da Sorrentino | Ott 14, 2015 | Industria, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

Al congresso annuale della Federazione internazionale di astronautica a Gerusalemme, l’Agenzia Spaziale Italiana ha illustrato il programma del lanciatore Vega, che vedrà nascere la versione C sulla rampa nel 2018. Un workshop espressamente dedicato al piccolo razzo vettore europeo, di progettazione e sviluppo italiano, che ha permesso di mettere a fuoco le potenzialità rappresentate dall’evoluzione tecnologica del programma, a cui sono interessati sia il mondo della ricerca che dell’industria. In un’intervista rilasciata all’agenzia Askanews nel corso del 66° IAC di Gerusalemme, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, ha sottolineato il primato raggiunto il motore del Vega, il P120, costruito a Colleferro e destinato a essere prodotto in quantità fino a 35, 37 pezzi all’anno essendo elemento comune al razzo vettore Ariane in funzione di propulsore ausiliario. il Vega sarà il primo a certificarlo con un lancio mettendo in luce le sue potenzialità\”.In attesa della versione C, Vega metterà in orbita ai primi di dicembre Lisa Pathfinder, un progetto europeo che ha lo scopo di mettere a punto le tecnologie necessarie al progetto di un futuro osservatorio spaziale per onde gravitazionali di bassa frequenza, A bordo del satellite ci sarà un sistema composto da due masse di prova e da un interferometro che, insieme all’elettronica e all’ottica associate, costituisce il LISA Technology Package (LTP), realizzato da un consorzio di enti di ricerca europei. L’obiettivo scientifico di LISA-PF è mettere alla prova il concetto stesso di rivelazione di onde gravitazionali dallo spazio, dimostrando che è possibile controllare e misurare con una precisione altissima il movimento di due masse in condizioni di caduta libera. La missione LISA-PF rientra nel quadro del Programma Scientifico dell’ESA, cui l’Italia contribuisce al 13% circa. L’imminente lancio della missione Lisa Pathfinder conferma appieno le potenzialità offerta dal programma Vega, a vantaggio del settore scientifico e di quello commerciale.

Al congresso annuale della Federazione internazionale di astronautica a Gerusalemme, l’Agenzia Spaziale Italiana ha illustrato il programma del lanciatore Vega, che vedrà nascere la versione C sulla rampa nel 2018. Un workshop espressamente dedicato al piccolo razzo vettore europeo, di progettazione e sviluppo italiano, che ha permesso di mettere a fuoco le potenzialità rappresentate dall’evoluzione tecnologica del programma, a cui sono interessati sia il mondo della ricerca che dell’industria. In un’intervista rilasciata all’agenzia Askanews nel corso del 66° IAC di Gerusalemme, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, ha sottolineato il primato raggiunto il motore del Vega, il P120, costruito a Colleferro e destinato a essere prodotto in quantità fino a 35, 37 pezzi all’anno essendo elemento comune al razzo vettore Ariane in funzione di propulsore ausiliario. il Vega sarà il primo a certificarlo con un lancio mettendo in luce le sue potenzialità\”.In attesa della versione C, Vega metterà in orbita ai primi di dicembre Lisa Pathfinder, un progetto europeo che ha lo scopo di mettere a punto le tecnologie necessarie al progetto di un futuro osservatorio spaziale per onde gravitazionali di bassa frequenza, A bordo del satellite ci sarà un sistema composto da due masse di prova e da un interferometro che, insieme all’elettronica e all’ottica associate, costituisce il LISA Technology Package (LTP), realizzato da un consorzio di enti di ricerca europei. L’obiettivo scientifico di LISA-PF è mettere alla prova il concetto stesso di rivelazione di onde gravitazionali dallo spazio, dimostrando che è possibile controllare e misurare con una precisione altissima il movimento di due masse in condizioni di caduta libera. La missione LISA-PF rientra nel quadro del Programma Scientifico dell’ESA, cui l’Italia contribuisce al 13% circa. L’imminente lancio della missione Lisa Pathfinder conferma appieno le potenzialità offerta dal programma Vega, a vantaggio del settore scientifico e di quello commerciale.

Risale al giugno 2015, in occasione del salone aerospaziale di Parigi Le Bourget, l’annuncio dell’accordo per far sì che il lanciatore Vega sia in grado di portare nello spazio una nuova generazione di satelliti a propulsione elettrica. L’obiettivo è facilitare l’accesso allo spazio al mondo delle piccole e medie imprese, dell’università e dei centri di ricerca, rilasciando i satelliti in un’orbita bassa e facendo in modo che possano raggiungere in maniera autonoma e con l’ausilio dei motori elettrici la posizione operativa.

da Sorrentino | Ott 12, 2015 | Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

Un documento in 36 pagine, redatto dall’amministratore della NASA Charles Bolden e descrittivo del piano per portare l’uomo su Marte, catalizza l’attenzione al 66esimo Congresso Internazionale di Astronautica ospitato dal 12 al 16 ottobre dall’Israel Convention Center di Gerusalemme all’insegna dello slogan “Space – The Gateway for Mankind’s Future”. Il primo viaggio con equipaggio verso il Pianeta Rosso è confermato al 2030 e sarà proprio la stazione spaziale internazionale in orbita terrestre a testare le capacità di lunga permanenza degli astronauti in assenza di gravità. L’ambizioso obiettivo vede riunite intorno al panel della NASA le agenzie spaziali europea e russa, di Italia, Giappone, Canada, Francia, Germania, Svizzera e Regno Unito. Resta da capire, in proiezione futura, quale potrà essere la collaborazione con la Cina, che ambisce a sbarcare sulla Luna con i suoi taikonauti. Di certo la NASA e i suoi partner, tra i quali l’Italia è destinata a svolgere un ruolo di primo piano, saranno chiamati a uno sforzo tecnologico notevole, dovendo sviluppare soluzioni innovative per garantire la permanenza e sopravvivenza dell’uomo sulla superficie marziana. La prima missione prevede che gli astronauti vi trascorrano un anno, sommando poi il tempo del viaggio di andata e ritorno. Le tappe di avvicinamento al traguardo del 2030 sono serrate. Oltre alla qualificazione del nuovo sistema di trasporto spaziale basato sulla capsula Orion, è prevista la cattura e il trascinamento in orbita lunare di un asteroide su cui sbarcare per svolgere attività propedeutiche a quelle previste su Marte. Tutte da implementare le tecnologie di supporto alla vita e i sistemi di produzione di vegetali in serra per garantire l’alimentazione dell’equipaggio. Intanto l’Italia ricopre un ruolo di primo piano, tecnologico e scientifico, nella missione Exomars, gestita da ESA e Roscomos, che prevede il lancio di un orbiter nel marzo 2016, seguito due anni dopo da un rover equipaggiato per scandagliare il suolo marziano alla ricerca di microorganismi e raccogliere prove della presenza in epoca remota di acqua allo stato liquido.

Un documento in 36 pagine, redatto dall’amministratore della NASA Charles Bolden e descrittivo del piano per portare l’uomo su Marte, catalizza l’attenzione al 66esimo Congresso Internazionale di Astronautica ospitato dal 12 al 16 ottobre dall’Israel Convention Center di Gerusalemme all’insegna dello slogan “Space – The Gateway for Mankind’s Future”. Il primo viaggio con equipaggio verso il Pianeta Rosso è confermato al 2030 e sarà proprio la stazione spaziale internazionale in orbita terrestre a testare le capacità di lunga permanenza degli astronauti in assenza di gravità. L’ambizioso obiettivo vede riunite intorno al panel della NASA le agenzie spaziali europea e russa, di Italia, Giappone, Canada, Francia, Germania, Svizzera e Regno Unito. Resta da capire, in proiezione futura, quale potrà essere la collaborazione con la Cina, che ambisce a sbarcare sulla Luna con i suoi taikonauti. Di certo la NASA e i suoi partner, tra i quali l’Italia è destinata a svolgere un ruolo di primo piano, saranno chiamati a uno sforzo tecnologico notevole, dovendo sviluppare soluzioni innovative per garantire la permanenza e sopravvivenza dell’uomo sulla superficie marziana. La prima missione prevede che gli astronauti vi trascorrano un anno, sommando poi il tempo del viaggio di andata e ritorno. Le tappe di avvicinamento al traguardo del 2030 sono serrate. Oltre alla qualificazione del nuovo sistema di trasporto spaziale basato sulla capsula Orion, è prevista la cattura e il trascinamento in orbita lunare di un asteroide su cui sbarcare per svolgere attività propedeutiche a quelle previste su Marte. Tutte da implementare le tecnologie di supporto alla vita e i sistemi di produzione di vegetali in serra per garantire l’alimentazione dell’equipaggio. Intanto l’Italia ricopre un ruolo di primo piano, tecnologico e scientifico, nella missione Exomars, gestita da ESA e Roscomos, che prevede il lancio di un orbiter nel marzo 2016, seguito due anni dopo da un rover equipaggiato per scandagliare il suolo marziano alla ricerca di microorganismi e raccogliere prove della presenza in epoca remota di acqua allo stato liquido.

Sui programmi di esplorazione del Pianeta Rosso, Orbiter ha intervistato Enrico Flamini, responsabile scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana.

da Sorrentino | Set 18, 2015 | Industria, Primo Piano, Programmi

Thales Alenia Space ha siglato il contratto con Airbus Defence and Space, primo contraente per il modulo di servizio della capsula spaziale statunitense Orion, per la progettazione e la produzione dei sistemi termomeccanici destinati all’European Service Module della capsula Orion. Orion è il nuovo veicolo per il trasporto di equipaggio della NASA per l’esplorazione dello spazio profondo. Il modulo di servizio di Orion sarà realizzato sotto contratto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e fornirà la propulsione, l’alimentazione, il controllo termico e gli elementi chiave del sistema di sopravvivenza della capsula statunitense.

Thales Alenia Space ha siglato il contratto con Airbus Defence and Space, primo contraente per il modulo di servizio della capsula spaziale statunitense Orion, per la progettazione e la produzione dei sistemi termomeccanici destinati all’European Service Module della capsula Orion. Orion è il nuovo veicolo per il trasporto di equipaggio della NASA per l’esplorazione dello spazio profondo. Il modulo di servizio di Orion sarà realizzato sotto contratto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e fornirà la propulsione, l’alimentazione, il controllo termico e gli elementi chiave del sistema di sopravvivenza della capsula statunitense.

Il contratto siglato oggi da Thales Alenia Space ha un valore pari a circa 90 milioni di Euro. L’azienda spaziale di Finmeccanica e Thales, membro del Core Team insieme ad Airbus Defence and Space, realizzerà e fornirà i sistemi critici del modulo di servizio per la prima unità di volo, quali la struttura, lo scudo di protezione dai micro-meteoriti, il controllo termico, lo stivaggio e la distribuzione di acqua e gas.

Il progetto ambizioso è quello di usare la capsula Orion per missioni umane oltre l’orbita bassa terrestre verso molteplici destinazioni quali la Luna, gli asteroidi e lo Spazio profondo. La prima missione di Orion, “Exploration Mission 1”, nella quale l’Europa sarà impegnata è programmata per il 2018 e consisterà nella circumnavigazione della Luna e nel ritorno sulla Terra. Scopo di questa prima missione senza equipaggio sarà testare le prestazioni della navicella spaziale prima del suo utilizzo con esseri umani a bordo e di qualificare il nuovo sistema di lancio della NASA. La missione successiva di Orion, “Exploration Mission 2”, con astronauti a bordo, è prevista intorno al 2021.

“La firma di questo contratto è un passo significativo per Thales Alenia Space – ha dichiarato Donato Amoroso, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia – e, ancora una volta, segna il meritato riconoscimento della competenza e dell’affidabilità conseguite dalla nostra società nel campo del volo spaziale. Con questa nuova impresa, Thales Alenia Space è orgogliosa di contribuire a espandere la presenza del genere umano oltre l’orbita bassa terrestre e a partecipare all’avventura dell’esplorazione dello spazio profondo”.

da Sorrentino | Set 15, 2015 | Eventi Scientifici e Culturali, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

Un proficuo confronto tra beni culturali e tecnologie spaziali, in cui l’Italia detiene una consolidata posizione di riferimento: questo il fulcro del workshop “Tecnologie applicative e servizi aerospaziali a supporto del Patrimonio culturale”, svoltosi il 15 settembre 2015 a Roma, presso il del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT). L’evento è stato promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal MIBACT e realizzato con la collaborazione dell’Associazione per i Servizi, le Applicazioni e le Tecnologie ICT per lo Spazio (ASAS) e dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR). Lo scopo del workshop è stato quindi di evidenziare le potenzialità e i vantaggi che la sinergia spazio-beni culturali possono apportare per una migliore conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico e per una più forte presenza del sistema nazionale negli scenari europei e internazionali.

Un proficuo confronto tra beni culturali e tecnologie spaziali, in cui l’Italia detiene una consolidata posizione di riferimento: questo il fulcro del workshop “Tecnologie applicative e servizi aerospaziali a supporto del Patrimonio culturale”, svoltosi il 15 settembre 2015 a Roma, presso il del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT). L’evento è stato promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal MIBACT e realizzato con la collaborazione dell’Associazione per i Servizi, le Applicazioni e le Tecnologie ICT per lo Spazio (ASAS) e dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR). Lo scopo del workshop è stato quindi di evidenziare le potenzialità e i vantaggi che la sinergia spazio-beni culturali possono apportare per una migliore conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico e per una più forte presenza del sistema nazionale negli scenari europei e internazionali.

I lavori, cui hanno preso parte i massimi protagonisti del settore sia in rappresentanza delle istituzioni che del mondo delle imprese, sono stati introdotti dal presidente dell’ASI Roberto Battiston, dal segretario generale del MIBACT Antonella Pasqua Recchia e dal presidente dell’ASAS Maurizio Fargnoli. Le attività spaziali italiane, attraverso l’ASI, sono da tempo a disposizione delle istituzioni operanti nel settore beni culturali, grazie ai dati dei sistemi satellitari di osservazione della Terra. In particolare, i satelliti del programma COSMO-SkyMed sono impegnati nelle attività di monitoraggio di alcuni siti archeologici italiani e l’ASI è da tempo al lavoro per mettere a disposizione i dati satellitari di osservazione capaci di realizzare prodotti e servizi efficaci nella tutela del nostro patrimonio. Tuttavia, esistono ancora delle criticità che possono essere superate favorendo la ‘trasversalità’ tra patrimonio artistico e tecnologia e coinvolgendo le aziende dei settori innovativi – come quelli dell’ICT e delle applicazioni spaziali – per realizzare una ‘messa a sistema’ delle esperienze scientifiche realizzate fino ad ora con risultati di eccellenza.

“Gestire il dato – ha dichiarato il presidente dell’ASI Roberto Battiston – è solo una piccolissima parte del lavoro. Il vero lavoro è mantenere il servizio. Per questo si sta ragionando anche con il governo per arrivare ad avere abbastanza massa critica tale da poter garantire un servizio”.

Il segretario generale del MIBACT Antonella Pasqua Recchia ha sottolineato, nel suo intervento introduttivo, il ruolo che i beni culturali svolgono per lo sviluppo dei territori e dell’economia e l’importanza che l’innovazione – ad esempio l’utilizzo dei satelliti dallo spazio o dei droni dal cielo – può avere nella conservazione e difesa del patrimonio culturale, che rappresenta così tanta parte dell’Italia. Per Maurizio Fargnoli, presidente dell’ASAS, associazione che riunisce le principali imprese del settore aerospaziale, “bisogna avviare una collaborazione più stretta tra questi due ambiti che finora si sono solo sfiorati”.

Il presidente Battiston, che recentemente ha siglato un importante accordo con la NASA per l’utilizzo dei dati COSMO-SkyMed, ha sottolineato come sia fondamentale “gestire in modo intelligente” i dati satellitari, rendendo sempre più aperti e quindi accessibili a una platea sempre più vasta i dati generali e valorizzando quelli più dettagliati che possono interessare utenti specifici e quindi hanno un valore economico.

“Sugli Open Data – ha proseguito Battiston – abbiamo lanciato a febbraio due Call per l’utilizzazione dei dati satellitari per realizzare applicazioni innovative. Una destinata alla componente scientifica l’altra per le PMI. Mentre la scienza ha risposto con grande successo le piccole e medie imprese tardano a farsi sentire. Questo è un problema, perché se non riusciamo a mettere a sistema concreto e continuo non riusciremo a fare una reale attività di monitoraggio”.

Nel 2022 due distinte missioni, americana ed europea, partiranno con l’obiettivo di esplorare il sistema di Giove. In particolare tre dei quattro satelliti medicei scoperti da Galileo Galilei nel 1610, vale a dire Europa, Ganimede e Callisto. Si tratta della missione Europa Clipper della NASA, destinata a studiare da vicino nello specifico il mondo ghiacciato di Europa, e JUICE dell’Agenzia Spaziale Europea, JUICE, che punterà su Ganimede estendendo le osservazioni alla stessa Europa e a Callisto, per verificare l’esistenza di condizioni adatte allo sviluppo di forme di vita elementari. Per entrambe le missioni tempi di arrivo a destinazione previsti di otto anni attraverso una serie di fiondate gravitazionali, con la possibilità che il viaggio della sonda americana possa accorciarsi a soli tre anni nel caso il lancio venga effettuato con il nuovo razzo vettore SLS progettato per mettere in orbita la capsula Orion. Dopo l’esplorazione del sistema di Saturno, condotta con pieno successo dalla sonda Cassini, frutto della missione congiunta ESA-NASA che ha preso il via il 15 ottobre 1997 ed è tuttora in corso, gli astrofisici puntano l’attenzione ai pianetini ghiacciati di Giove. L’obiettivo è approfondirne la conoscenza non solo dal punto di vista geomorfologico e chimico-fisico, ma andando a cercare quelli che sono i mattoni della vita. Delle due missioni, che si svolgeranno in modo autonomo per poi convogliare e confrontare i dati di osservazione a terra, si è parlato nella giornata conclusiva del 13esima edizione di BergamoScienza dedicata alla ricerca della vita extraterrestre, che riguarda non solo civiltà evolute, eventualmente presenti nelle profondità del cosmo, a cominciare dai sistemi planetari che ruotano intorno alle stelle a noi più vicine.

Nel 2022 due distinte missioni, americana ed europea, partiranno con l’obiettivo di esplorare il sistema di Giove. In particolare tre dei quattro satelliti medicei scoperti da Galileo Galilei nel 1610, vale a dire Europa, Ganimede e Callisto. Si tratta della missione Europa Clipper della NASA, destinata a studiare da vicino nello specifico il mondo ghiacciato di Europa, e JUICE dell’Agenzia Spaziale Europea, JUICE, che punterà su Ganimede estendendo le osservazioni alla stessa Europa e a Callisto, per verificare l’esistenza di condizioni adatte allo sviluppo di forme di vita elementari. Per entrambe le missioni tempi di arrivo a destinazione previsti di otto anni attraverso una serie di fiondate gravitazionali, con la possibilità che il viaggio della sonda americana possa accorciarsi a soli tre anni nel caso il lancio venga effettuato con il nuovo razzo vettore SLS progettato per mettere in orbita la capsula Orion. Dopo l’esplorazione del sistema di Saturno, condotta con pieno successo dalla sonda Cassini, frutto della missione congiunta ESA-NASA che ha preso il via il 15 ottobre 1997 ed è tuttora in corso, gli astrofisici puntano l’attenzione ai pianetini ghiacciati di Giove. L’obiettivo è approfondirne la conoscenza non solo dal punto di vista geomorfologico e chimico-fisico, ma andando a cercare quelli che sono i mattoni della vita. Delle due missioni, che si svolgeranno in modo autonomo per poi convogliare e confrontare i dati di osservazione a terra, si è parlato nella giornata conclusiva del 13esima edizione di BergamoScienza dedicata alla ricerca della vita extraterrestre, che riguarda non solo civiltà evolute, eventualmente presenti nelle profondità del cosmo, a cominciare dai sistemi planetari che ruotano intorno alle stelle a noi più vicine. L’obiettivo più prossimo è rappresentato proprio dall’individuazione e dal monitoraggio di sostanze organiche nei sistemi relativi ai grandi pianeti del sistema solare. Barry Goldstein, già direttore del progetto Mars Phoenix e direttore aggiunto del programma di esplorazione robotica del pianeta rosso con i rover Spirit e Opportunity, è responsabile del progetto EUROPA CLIPPER, acronimo di Europa Multiple-Flyby Mission. La sfida più importante è sopravvivere al gigantesco campo magnetico di Giove, con cui è entrata in contatto la sonda Galileo nel 1995. Europa Clipper si inserirà in un’orbita fortemente ellittica intorno a Giove ed effettuerà 45 passaggi ravvicinati alla superficie di Europa a distanze comprese tra 2.700 e 25 km. L’interesse verso Europa è cresciuto quando nel 2012 il telescopio spaziale Hubble osservò vapore acqueo sopra la regione del polo sud, dove potrebbe esserci una situazione molto simile a quella presente in Antartide, ovvero un grosso spessore di ghiaccio sotto cui potrebbe trovarsi acqua, ovvero il più grande oceano del sistema solare che potrebbe contenere più del doppio di tutta l’acqua presente sul pianeta Terra. Il carico di strumenti scientifici di Europa Clipper comprende fotocamere e spettrometri per produrre immagini ad alta risoluzione della superficie di Europa e determinarne la composizione. Un radar permetterà di determinare lo spessore del ghiaccio e individuare l’acqua in profondità insieme alla salinità, mentre un magnetometro misurerà l’intensità e la direzione del campo magnetico di Europa. Un sensore termico perlustrerà la superficie ghiacciata in cerca di eruzioni recenti di acqua più calda, mentre altri strumenti cercheranno indizi di acqua e particelle microscopiche nella tenue atmosfera del satellite.

L’obiettivo più prossimo è rappresentato proprio dall’individuazione e dal monitoraggio di sostanze organiche nei sistemi relativi ai grandi pianeti del sistema solare. Barry Goldstein, già direttore del progetto Mars Phoenix e direttore aggiunto del programma di esplorazione robotica del pianeta rosso con i rover Spirit e Opportunity, è responsabile del progetto EUROPA CLIPPER, acronimo di Europa Multiple-Flyby Mission. La sfida più importante è sopravvivere al gigantesco campo magnetico di Giove, con cui è entrata in contatto la sonda Galileo nel 1995. Europa Clipper si inserirà in un’orbita fortemente ellittica intorno a Giove ed effettuerà 45 passaggi ravvicinati alla superficie di Europa a distanze comprese tra 2.700 e 25 km. L’interesse verso Europa è cresciuto quando nel 2012 il telescopio spaziale Hubble osservò vapore acqueo sopra la regione del polo sud, dove potrebbe esserci una situazione molto simile a quella presente in Antartide, ovvero un grosso spessore di ghiaccio sotto cui potrebbe trovarsi acqua, ovvero il più grande oceano del sistema solare che potrebbe contenere più del doppio di tutta l’acqua presente sul pianeta Terra. Il carico di strumenti scientifici di Europa Clipper comprende fotocamere e spettrometri per produrre immagini ad alta risoluzione della superficie di Europa e determinarne la composizione. Un radar permetterà di determinare lo spessore del ghiaccio e individuare l’acqua in profondità insieme alla salinità, mentre un magnetometro misurerà l’intensità e la direzione del campo magnetico di Europa. Un sensore termico perlustrerà la superficie ghiacciata in cerca di eruzioni recenti di acqua più calda, mentre altri strumenti cercheranno indizi di acqua e particelle microscopiche nella tenue atmosfera del satellite.