da Sorrentino | Apr 17, 2015 | Astronomia, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

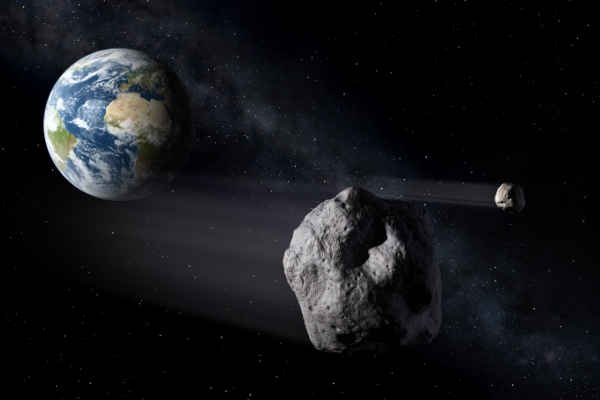

L’ESRIN di Frascati ha ospitato dal 13 al 17 aprile 2015 la quarta Conferenza di Difesa Planetaria (PDC 2015, Planetary Defence Conference) dell’Accademia Internazionale di Astronautica (IAA) dal titolo “Valutazione di Rischio di Impatto e Risposta di Gestione”. I maggiori esperti mondiali provenienti dalle agenzie spaziali, dalle accademie e dall’industria hanno presentato le ultime ricerche e discusso sull’attuale conoscenza scientifica del rischio posto dagli asteroidi che potenzialmente potrebbero colpire il nostro pianeta.

L’ESRIN di Frascati ha ospitato dal 13 al 17 aprile 2015 la quarta Conferenza di Difesa Planetaria (PDC 2015, Planetary Defence Conference) dell’Accademia Internazionale di Astronautica (IAA) dal titolo “Valutazione di Rischio di Impatto e Risposta di Gestione”. I maggiori esperti mondiali provenienti dalle agenzie spaziali, dalle accademie e dall’industria hanno presentato le ultime ricerche e discusso sull’attuale conoscenza scientifica del rischio posto dagli asteroidi che potenzialmente potrebbero colpire il nostro pianeta.

I temi trattati comprendono la difesa planetaria, la continua ricerca internazionale per Oggetti Vicini alla Terra (NEO) ancora non scoperti, lo stato della conoscenza scientifica degli asteroidi e delle loro caratteristiche fisiche, le tecniche di mitigazione, le future missioni di deviazione e gli avvisi di impatto ed i loro effetti, la risposta civile e l’educazione.

I partecipanti hanno simulato il processo decisionale per sviluppare una deflessione e le risposte di difesa civile ad una ipotetica minaccia di impatto da asteroide. La simulazione ha preso in considerazione la caduta sulla Terra di un asteroide largo 400 metri con impatto ipotizzato in una vasta area del sud est asiatico il 3 settembre 2022. Un gioco di ruolo che ha coinvolto scienziati, politici e giornalisti, perché la comunicazione avrebbe un peso rilevante in un evento del genere. Ettore Perozzi, responsabile operazioni del centro coordinamento Esa per il monitoraggio asteroidi ha spiegato come un asteroide di queste dimensioni sarebbe sufficiente a provocare una catastrofe con danni a livello globale. D’altronde, quanto accaduto il 15 febbraio 2013 nei cieli della città russa di Chelyabinsk, colpita da un meteorite del diametro di 15 metri con un’energia 20-30 volte maggiore di quella della bomba atomica di Hiroshima, lascia intuire quanto alti siano i rischi legati ai cosiddetti Neo (Near Earth Objects).

Degli oltre 600.000 asteroidi conosciuti del nostro Sistema Solare, oltre 12.000 sono classificati come Oggetti Vicini alla Terra, o NEO, perché le loro orbite li portano relativamente vicini al nostro percorso. La cooperazione internazionale per affrontare le minaccie NEO è coordinata dall’Agenzia Spaziale Europea nell’ambito del Programma SSA (Space Situational Awareness, Monitoraggio dell’Ambiente Spaziale).

Oltre a coordinare le attività europee di scoperta degli asteroidi, l’Ufficio del Programma SSA rappresenta ESA ai forum tecnici dello IAWN (International Asteroid Warning Network, Rete Internazionale Allerta Asteroidi) e dello SMPAG (Space Mission Planning Advisory Group, Gruppo di Consiglio per la Pianificazione delle Missioni Spaziali), con un mandato ricevuto dal Comitato delle Nazioni Unite per Usi Pacifici dello Spazio (UNCOPUOS, UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) per sviluppare una strategia su come reagire ad una possibile minaccia di impatto di asteroide.

da Sorrentino | Mar 6, 2015 | Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

Il Cira -Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua ha ospitato il Kick Off Meeting del programma ESA / PRIDE imperniato sullo sviluppo del futuro velivolo spaziale riutilizzabile europeo. Riuniti i delegati delle agenzie spaziali dei paesi europei (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Romania, Svizzera, Svezia, Inghilterra, Irlanda) che, nel corso della Conferenza Ministeriale ESA di dicembre 2014, hanno sottoscritto l’importante programma spaziale di cui l’Italia è il principale promotore. Lo scopo di questa prima riunione era la condivisione degli obiettivi di alto livello e l’elaborazione di un piano di attività a breve termine per la definizione dei principali requisiti di missione e di sistema che porteranno alla realizzazione del successore dell’Intermediate Experimental Vehicle (IXV) la cui missione si è svolta con successo l’11 Febbraio 2015. La strada verso lo sviluppo di un sistema di trasporto spaziale europeo prosegue, dunque, con la nuova iniziativa PRIDE (Program for a Reusable In-orbit Demonstrator for Europe) che, partendo dalle conoscenze e dai risultati acquisiti in ambito IXV, intende raggiungere un obiettivo ancora più ambizioso: lo sviluppo di tecnologie abilitanti per la realizzazione di un velivolo spaziale in grado di operare in orbita, di rientrare in maniera autonoma fino a compiere un atterraggio convenzionale su pista ed essere riutilizzato per successive missioni.Il programma PRIDE, che garantirà un futuro di crescita e di sviluppo delle attività spaziali nel nostro continente, conferma ancora una volta l’alto livello di competenze dell’Italia in questo campo. Il CIRA è pronto a dare il suo contributo grazie alle attività e agli studi effettuati in questi anni nell’ambito del programma nazionale USV, le cui principali aree d’innovazione tecnologica sono i materiali per protezioni termiche, guida navigazione e controllo, aerotermodinamica e propulsione.

Il Cira -Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua ha ospitato il Kick Off Meeting del programma ESA / PRIDE imperniato sullo sviluppo del futuro velivolo spaziale riutilizzabile europeo. Riuniti i delegati delle agenzie spaziali dei paesi europei (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Romania, Svizzera, Svezia, Inghilterra, Irlanda) che, nel corso della Conferenza Ministeriale ESA di dicembre 2014, hanno sottoscritto l’importante programma spaziale di cui l’Italia è il principale promotore. Lo scopo di questa prima riunione era la condivisione degli obiettivi di alto livello e l’elaborazione di un piano di attività a breve termine per la definizione dei principali requisiti di missione e di sistema che porteranno alla realizzazione del successore dell’Intermediate Experimental Vehicle (IXV) la cui missione si è svolta con successo l’11 Febbraio 2015. La strada verso lo sviluppo di un sistema di trasporto spaziale europeo prosegue, dunque, con la nuova iniziativa PRIDE (Program for a Reusable In-orbit Demonstrator for Europe) che, partendo dalle conoscenze e dai risultati acquisiti in ambito IXV, intende raggiungere un obiettivo ancora più ambizioso: lo sviluppo di tecnologie abilitanti per la realizzazione di un velivolo spaziale in grado di operare in orbita, di rientrare in maniera autonoma fino a compiere un atterraggio convenzionale su pista ed essere riutilizzato per successive missioni.Il programma PRIDE, che garantirà un futuro di crescita e di sviluppo delle attività spaziali nel nostro continente, conferma ancora una volta l’alto livello di competenze dell’Italia in questo campo. Il CIRA è pronto a dare il suo contributo grazie alle attività e agli studi effettuati in questi anni nell’ambito del programma nazionale USV, le cui principali aree d’innovazione tecnologica sono i materiali per protezioni termiche, guida navigazione e controllo, aerotermodinamica e propulsione.

“Il fatto che questo primo meeting del programma PRIDE si sia tenuto al CIRA, è la conferma del ruolo centrale che il nostro Centro ha nell’ambito dei programmi spaziali europei” ha dichiarato il

Presidente del CIRA, Luigi Carrino.

“La riunione di apertura delle attività del programma PRIDE dell’Agenzia Spaziale Europea si è conclusa molto positivamente, con il rinnovato interesse, da parte degli stati partecipanti al programma, ad andare avanti nella definizione del passo successivo costruendo sul successo della missione IXV dell’ESA, in armonia con le importanti competenze sviluppate negli ultimi anni anche in ambito nazionale” ha dichiarato Giorgio Tumino, Program Manager ESA.

da Sorrentino | Dic 14, 2014 | Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

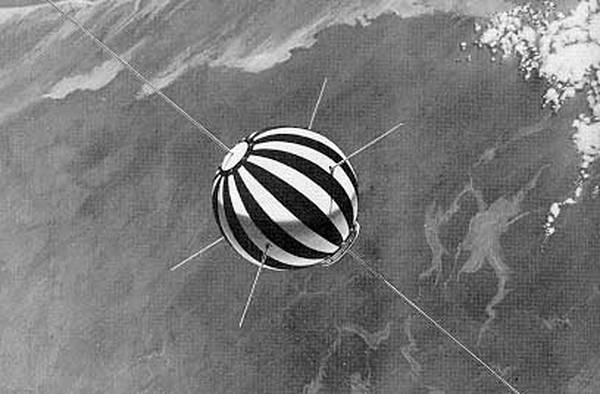

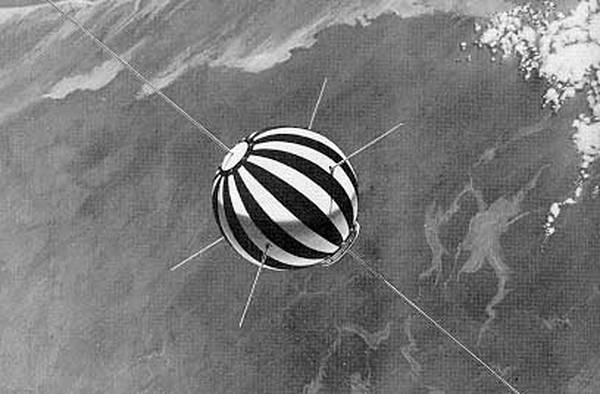

Cinquant’anni fa, il 15 dicembre 1964, veniva lanciato in orbita il primo satellite italiano: il San Marco 1. Dopo URSS e USA, l’Italia diventava così il terzo paese al mondo a mettere in orbita un satellite artificiale, entrando da protagonista nella storia della conquista dello spazio. Il San Marco 1 partì dal poligono americano di Wallops Island in Virginia, con un vettore Scout (Sv-137). Collocato su un’orbita ellittica (205 km al perigeo, 820 km all’apoge) era una sfera di 66 centimetri per 115 chilogrammi, in grado di misurare la densità dell’alta atmosfera in modo continuo e con una precisione mai raggiunta prima, attraverso uno strumento scientifico di bordo chiamato Bilancia Broglio, dal nome del suo ideatore il prof. Luigi Broglio. Il satellite venne realizzato nel Centro ricerche aerospaziali dell’Università di Roma e fu il frutto della competenza tecnica accademica associata alla lungimiranza dell’Aeronautica Militare Italiana, due istituzioni che trovarono la loro sintesi nella figura di Luigi Broglio, ufficiale dell’aeronautica e professore universitario, pioniere delle attività spaziali italiane. .

Cinquant’anni fa, il 15 dicembre 1964, veniva lanciato in orbita il primo satellite italiano: il San Marco 1. Dopo URSS e USA, l’Italia diventava così il terzo paese al mondo a mettere in orbita un satellite artificiale, entrando da protagonista nella storia della conquista dello spazio. Il San Marco 1 partì dal poligono americano di Wallops Island in Virginia, con un vettore Scout (Sv-137). Collocato su un’orbita ellittica (205 km al perigeo, 820 km all’apoge) era una sfera di 66 centimetri per 115 chilogrammi, in grado di misurare la densità dell’alta atmosfera in modo continuo e con una precisione mai raggiunta prima, attraverso uno strumento scientifico di bordo chiamato Bilancia Broglio, dal nome del suo ideatore il prof. Luigi Broglio. Il satellite venne realizzato nel Centro ricerche aerospaziali dell’Università di Roma e fu il frutto della competenza tecnica accademica associata alla lungimiranza dell’Aeronautica Militare Italiana, due istituzioni che trovarono la loro sintesi nella figura di Luigi Broglio, ufficiale dell’aeronautica e professore universitario, pioniere delle attività spaziali italiane. .

Il lancio del San Marco 1 fu reso possibile dall’accordo di collaborazione bilaterale per la ricerca scientifica e la sperimentazione spaziale tra Italia e Stati Uniti, siglato nel gennaio del 1962, che avrebbe dato slancio alle nuove tecnologie sviluppate nel nostro Paese. Qualche mese prima dell’accordo era nata Telespazio, prima società spaziale italiana, fondata il 18 ottobre 1961, su iniziativa di RAI e Italcable. Telespazio ricoprì subito un ruolo fondamentale nella sperimentazione di nuove forme di telecomunicazioni attraverso i satelliti artificiali tra Italia e Stati Uniti ed è oggi una delle realtà più avanzate al mondo.

Va ricordato che nel 1964, mentre l’Italia si apprestava a lanciare il suo primo satellite, venne formalizzata la creazione delle due strutture spaziali europee, l’ESRO per i satelliti e l’ELDO per i lanciatori, primo passo verso la creazione dell’Agenzia Spaziale Europea, al quale contribuì un altro illustre italiano, il fisico Edoardo Amaldi.

Dopo il San Marco 1 seguirono altri quattro satelliti italiani della stessa serie. Il San Marco 2, lanciato il 26 aprile 1967 (perigeo, 218,46 km; apogeo, 748,91 km) restò in orbita per 171 giorni per un totale di 2680 orbite giri completi intorno alla Terra, effettuando una serie di esperimenti sulla densità dell’aria e sulla ionosfera. Per il terzo satellite italiano, San Marco 3, bisognò attendere il 24 aprile 1971. Aveva bordo una versione avanzata della bilancia di Broglio integrata con due sperimentazioni progettate dalla NASA, e permise di ottenere misure molto accurate della temperatura cinetica dell’atmosfera tra 200 e 400 km di altezza; restò in orbita per 219 giorni, con perigeo e apogeo iniziali di 213,4 e 717,7 km. Un’esperienza replicata dal San Marco 4, lanciato il 18 febbraio 1974. Il quinto e ultimo satellite della serie San Marco (San Marco D/L Spacecraft) fu lanciato il 25 marzo 1988 da un razzo Scout e messo in un’orbita ellittica con perigeo di 263 km e apogeo di 615 km, per lo studio della relazione tra l’attività solare e i fenomeni che si verificano al confine tra termosfera e ionosfera. Il satellite, che rientrò in atmosfera il 6 dicembre 1988 dopo 255 giorni di volo, chiuse anche l’attività di lancio del poligono San Marco.

Il programma nazionale San Marco avrebbe avuto la sua naturale evoluzione in SIRIO (Satellite Italiano per la Ricerca Industriale Operativa), il satellite geostazionario SIRIO progettato per esperimenti di telecomunicazioni, che vide la partecipazione di varie industrie italiane operanti nel settore aerospaziale. I due programmi aprirono la strada alla definizione del primo piano spaziale nazionale a lungo termine, che portò alla fondazione dell’Agenzia spaziale italiana.

Il 16 dicembre 2014, nella sede dell’Agenzia Spaziale a Roma, la celebrazione del 50° anniversario del lancio del San Marco 1, evento organizzato dall’Aeronautica Militare, dall’ASI e dal Centro Studi Militari Aeronautici “Giulio Douhet”, con la collaborazione dell’Università di Roma 1.

da Sorrentino | Dic 5, 2014 | Missioni, Primo Piano, Programmi

Il primo volo della capsula Orion è iniziato come da programma alle 13:05 ora italiana di venerdì 5 dicembre 2014 dalla base di lancio di Cape Canaveral, in Florida. Dopo quattro rinvii consecutivi, ultimo in ordine di tempo quello di giovedì 4 dicembre causato da un problema tecnico a una delle valvole del serbatoio a idrogeno oltre da forti venti, il primo veicolo sviluppato per trasferire l’uomo nello spazio, dopo il pensionamento degli Space Shuttle, ha effettuato con succeesso il test di validazione. In realtà Orion non è il sostituto delle navette riutilizzabili, ma un sistema di lancio sviluppato con l’obiettivo di trasportare astronauti oltre l’orbita terrestre e permettere a un equipaggio di conquistare Marte. Orion ha esordito con un volo automatico, senza persone a bordo, e i primi astronauti dovrebbero essere occupare la capsula nel 2021 quando si ipotizza di catturare un asteroide e recuperarne campioni, per poi traguardare il Pianeta Rosso non prima del 2030. Lo spettacolo del lancio di Orion, ovvero il via alla missione Exploration Flight Test 1, avvenuto con la spinta del razzo Delta IV, ha richiamato intorno al Kennedy Space Center di Cape Canaveral la folla che mancava dai tempi del programma Apollo e del primo volo dello Space Shuttle avvenuto il 12 aprile 1981. Per una serie di coincidenze, il primo volo di Orion coincide con il 16esimo anniversario del lancio del primo modulo americano della Stazione spaziale internazionale, trasportato dallo shuttle Endeavour. Il programma della missione ha previsto due orbite complete intorno alla Terra a una quota massima di 5.793 chilometri e il rientro nell’atmosfera a una velocità di oltre 32mila chilometri orari con ammaraggio nell’oceano Pacifico dopo 4 ore e 24 minuti di volo e successivo recupero da parte delle navi della Marina Usa.

Il primo volo della capsula Orion è iniziato come da programma alle 13:05 ora italiana di venerdì 5 dicembre 2014 dalla base di lancio di Cape Canaveral, in Florida. Dopo quattro rinvii consecutivi, ultimo in ordine di tempo quello di giovedì 4 dicembre causato da un problema tecnico a una delle valvole del serbatoio a idrogeno oltre da forti venti, il primo veicolo sviluppato per trasferire l’uomo nello spazio, dopo il pensionamento degli Space Shuttle, ha effettuato con succeesso il test di validazione. In realtà Orion non è il sostituto delle navette riutilizzabili, ma un sistema di lancio sviluppato con l’obiettivo di trasportare astronauti oltre l’orbita terrestre e permettere a un equipaggio di conquistare Marte. Orion ha esordito con un volo automatico, senza persone a bordo, e i primi astronauti dovrebbero essere occupare la capsula nel 2021 quando si ipotizza di catturare un asteroide e recuperarne campioni, per poi traguardare il Pianeta Rosso non prima del 2030. Lo spettacolo del lancio di Orion, ovvero il via alla missione Exploration Flight Test 1, avvenuto con la spinta del razzo Delta IV, ha richiamato intorno al Kennedy Space Center di Cape Canaveral la folla che mancava dai tempi del programma Apollo e del primo volo dello Space Shuttle avvenuto il 12 aprile 1981. Per una serie di coincidenze, il primo volo di Orion coincide con il 16esimo anniversario del lancio del primo modulo americano della Stazione spaziale internazionale, trasportato dallo shuttle Endeavour. Il programma della missione ha previsto due orbite complete intorno alla Terra a una quota massima di 5.793 chilometri e il rientro nell’atmosfera a una velocità di oltre 32mila chilometri orari con ammaraggio nell’oceano Pacifico dopo 4 ore e 24 minuti di volo e successivo recupero da parte delle navi della Marina Usa.

Il passo successivo è rappresentato dallo sviluppo del nuovo e potente razzo vettore che prende il nome di Space Launch System (SLS), basato sulla propulsione fornita dall’Agenzia Spaziale Europea, che sarà sulla rampa di lancio nel 2018 con l’obiettivo di raggiungere e circumnavigare la Luna, sempre in modo automatico. L’ultima missione di un veicolo spaziale con astronauti a bordo in viaggio al di fuori dell’orbita terrestre risale a dicembre 1972 con Apollo 17, che rappresentò l’ultima tappa sulla Luna. Rispetto all’angusta capsula che permise all’uomo di mettere piede sul nostro satellite naturale, Orion può ospitare fino a sei astronauti e sarà utilizzabile per una decina di missioni. capsula Orion Multi-Purpose Crew Vehicle è sviluppata dalla Lockheed Martin.

Il passo successivo è rappresentato dallo sviluppo del nuovo e potente razzo vettore che prende il nome di Space Launch System (SLS), basato sulla propulsione fornita dall’Agenzia Spaziale Europea, che sarà sulla rampa di lancio nel 2018 con l’obiettivo di raggiungere e circumnavigare la Luna, sempre in modo automatico. L’ultima missione di un veicolo spaziale con astronauti a bordo in viaggio al di fuori dell’orbita terrestre risale a dicembre 1972 con Apollo 17, che rappresentò l’ultima tappa sulla Luna. Rispetto all’angusta capsula che permise all’uomo di mettere piede sul nostro satellite naturale, Orion può ospitare fino a sei astronauti e sarà utilizzabile per una decina di missioni. capsula Orion Multi-Purpose Crew Vehicle è sviluppata dalla Lockheed Martin.

da Sorrentino | Dic 4, 2014 | Primo Piano, Programmi

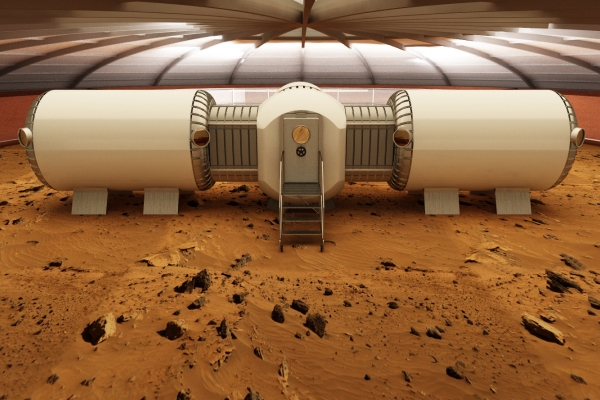

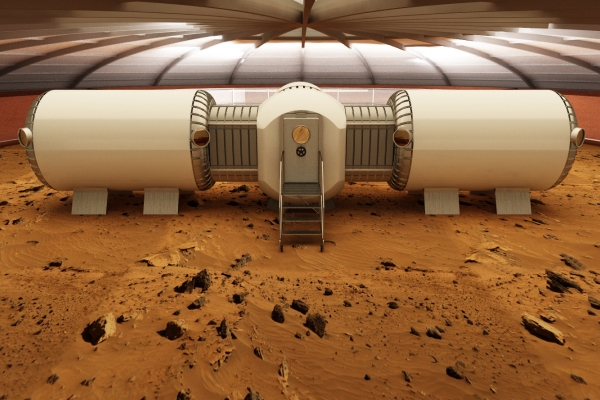

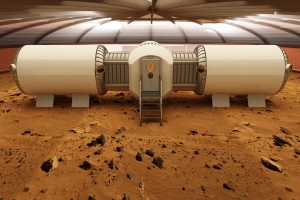

Conto alla rovescia per il programma di Simulazione Marziana promosso da Italian Mars Society, che si svolgerà dal 7 al 14 Dicembre 2014 all’Osservatorio Astronomico di Madonna di Campiglio, nell’ambito del progetto ERAS (European Mars Analag Station: www.erasproject.org). Un equipaggio di quattro astronauti volontari, scelti attraverso una CALL lanciata da Italian Mars Society e in possesso di conoscenze in materie come sviluppo software, robotica, psicologia, fisiologia, medicina, missioni avioniche, simulerà le attività di esplorazione marziana su quattro postazioni di simulazione, appositamente progettate e costruite da Italian Mars Society e denominate MOTIVITY, sperimentando le condizioni di vita e lavoro in un ambiente confinato, riconducibili a quelle che si ritroverebbero in una stazione abitata presente su Marte.

Conto alla rovescia per il programma di Simulazione Marziana promosso da Italian Mars Society, che si svolgerà dal 7 al 14 Dicembre 2014 all’Osservatorio Astronomico di Madonna di Campiglio, nell’ambito del progetto ERAS (European Mars Analag Station: www.erasproject.org). Un equipaggio di quattro astronauti volontari, scelti attraverso una CALL lanciata da Italian Mars Society e in possesso di conoscenze in materie come sviluppo software, robotica, psicologia, fisiologia, medicina, missioni avioniche, simulerà le attività di esplorazione marziana su quattro postazioni di simulazione, appositamente progettate e costruite da Italian Mars Society e denominate MOTIVITY, sperimentando le condizioni di vita e lavoro in un ambiente confinato, riconducibili a quelle che si ritroverebbero in una stazione abitata presente su Marte.

Direttore di missione è Franco Carbognani, coordinatore scientifico e tecnologico del progetto ERAS di Italian Mars Society, dal quale dipendono tutte le attività programmate nel corso della settimana di simulazione marziana. I componenti l’equipaggio sono: Alexandre Mangeot, ingegnere aerospaziale francese, in veste di comandante; Mark Wylie, ingegnere meccanico inglese specializzato in ingegneria biomedica, specialista di missione; l’italiano Vito Gentile, ingegnere esperto in computer e reti neurali, specialista di missione; Tanja Lehmann, tedesca, laureata all’istituto di astronautica dell’Università di Monaco in tecnologie elettroniche applicate allo spazio, ricopre il ruolo di responsabile della sicurezza e della salute. Dell’equipe scientifica di supporto alla settimana di simulazione marziana fanno parte Yuval Brodsky e Ezio Melotti. Yuval Brodsky, canadese, ha lavorato all’ESA ed è specializzato negli studi sulle performance umane in ambiente estremo, con particolare riferimento allo spazio. Ha partecipato nel 2011 alla missione 102 Mars Desert Research Station della Mars Society con il ruolo di astronomo e geologo. Ezio Melotti, ingegnere del software, specializzato nel linguaggio di programmazione Python, di cui è sviluppatore con all’attivo oltre 1.000 applicazioni.

Questo capitolo sperimentale del progetto ERAS, denominato V-ERAS (Virtual ERAS), rappresenta la prima missione di realtà virtuale su Marte e ha lo scopo di simulare, in previsione della costruzione della stazione fisica di ERAS, alcuni aspetti connessi all’esplorazione marziana. In particolare: la progettazione dello habitat, il monitoraggio dello stato di salute degli astronauti, la programmazione scientifica della missione esplorativa, l’addestramento dell’equipaggio spaziale, la divulgazione scientifica rivolta al largo pubblico.

La stazione europea analogica Marte per Advanced Technologies Integration (ERAS) è un programma guidato dalla Mars Society Italiana (IMS), presieduta da Antonio Del Mastro, con l’obiettivo principale di fornire un efficace banco di prova per gli studi in campo operativo in preparazione delle missioni umane sul Pianeta Rosso. Preliminarmente alla sua costruzione, Italian Mars Society ha avviato lo sviluppo di un sistema di simulazione basato sulla realtà virtuale (VR) della Stazione ERAS (V-ERAS).

Il principale vantaggio di tale simulazione è rappresentato dalla possibilità di effettuare sessioni di test con un equipaggio messo nelle condizioni di interagire con l’ambiente futuro prima che la stazione sia costruita. Questo metodo consente di familiarizzare con l’ambiente reale della stazione e con le relative missioni con una forte riduzione dei costi. L’obiettivo principale di questa attività sarà la realizzazione di simulazioni di adeguata fedeltà e la validazione dei dati ottenuti durante le sessioni di test, in modo che possano essere usati in fase di progettazione della stazione stessa. V-ERAS consente di riesaminare il design abitativo, in fase di studio e prototipazione, in quanto la tecnologia VR è la più appropriata per una simulazione efficace degli ambienti interni prima della costruzione finale. Nel contempo V-ERAS rappresenta una piattaforma per lo sviluppo di conoscenze, metodi e norme per la creazione di un sistema integrazione e autonomo di gestione della salute dell’equipaggio, dal momento che durante la simulazione verrà utilizzato un set completo di dispositivi biometrici. La stessa piattaforma sperimentale è propedeutica alla pianificazione di missioni scientifiche e test per l’equipaggio. In questo caso l’attenzione è rivolta a una serie di scenari specifici incentrati sulla collaborazione uomo-robot, utilizzando i risultati dello sviluppo di robotica avanzata in corso nell’ambito del progetto ERAS. V-ERAS presenta caratteristiche uniche rispetto ad altri analoghi marziani, in quanto sarà altamente accessibile al pubblico, aumentando così la conoscenza e la sensibilizzazione del grande pubblico verso gli studi e le ricerche in ambiente marziano. A tale scopo, durante la settimana di simulazione, si terranno eventi formativi e divulgativi dedicati all’esplorazione di Marte. L’equipaggio sarà composto da quattro individui scelti principalmente per le loro conoscenze scientifiche e tecnologiche in settori quali la psicologia, la fisiologia, la medicina, le operazioni di missione, fattori umani e abitabilità. L’equipaggio includerà un direttore di missione e un comandante. Il Direttore di Missione (MD) è responsabile del funzionamento generale e del corretto svolgimento della missione V-ERAS-14, garantendo il rispetto delle regole di missione e il coordinamento ottimale di tutte le azioni necessarie a seguito di modifiche al programma. Il MD è responsabile finale per la condotta generale della missione; coordina e accetta tutte le azioni necessarie con la squadra equipaggio. Inoltre, il Direttore di Missione è responsabile per la modifica dell’equipaggio e la revisione del programma di missione in base allo stato dell’hardware V-ERAS e alla salute dell’equipaggio.

Il Comandante dell’Equipaggio (CC) ha il compito di coordinare le operazioni, aiutare a risolvere i problemi tecnici lato equipaggio durante la missione, raccogliere i dati di missione per le successive analisi ed elaborazioni. La missione V-ERAS-14 prevede la presenza di un Team di Comunicazione, responsabile del coordinamento delle attività di sensibilizzazione e di gestione delle attrezzature multimediali. Le attività quotidiane del team di comunicazione comprendono i rapporti con i media, la pubblicazione delle foto del giorno, dei video e delle news sui canali web e social media, l’organizzazione di conferenze e visite guidate di pubblico e dei media presso la struttura V-ERAS.

Nel corso della Settimana di Simulazione Marziana sono previsti livelli di interattività crescenti, partendo dalla fase di ambientamento all’interno della stazione basata sulla superficie di Marte e proseguendo con familiarizzazione con la gravità ridotta e attività extraveicolari anche alla guida di rover, monitoraggio della salute dell’equipaggio, prove di telecomunicazioni tra i membri di equipaggio e il centro di controllo della missione.

da Sorrentino | Nov 17, 2014 | Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

Pechino ha ospitato dal 13 al 16 novembre 2014 un workshop internazionale, organizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, dedicato alla la prima piattaforma spaziale del sistema cinese di monitoraggio sismico CSES (China Seismo-Electromagnetism Satellite), finanziata dalla CNSA (China National Space Administration. CSES ha a bordo 8 strumenti per la misura del campo elettromagnetico, i parametri del plasma ionosferico e le particelle alle alte energie. I principali obiettivi della missione sono l’identificazione delle perturbazioni ionosferiche collegate con i terremoti di forte intensità, lo studio dei meccanismi di accoppiamento tra litosfera-atmosfera e ionosfera e l’esplorazione di nuove tecniche per il monitoraggio e la predizione a breve termine dei terremoti. La realizzazione della missione prevede il coinvolgimento di numerosi centri, università e istituti di ricerca cinesi e la cooperazione internazionale con l’Austria e l’Italia. Nel 2013 l’ASI e la CNSA hanno firmato un protocollo d’intesa per stabilire la partecipazione italiana nella realizzazione del primo satellite del sistema.

Pechino ha ospitato dal 13 al 16 novembre 2014 un workshop internazionale, organizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, dedicato alla la prima piattaforma spaziale del sistema cinese di monitoraggio sismico CSES (China Seismo-Electromagnetism Satellite), finanziata dalla CNSA (China National Space Administration. CSES ha a bordo 8 strumenti per la misura del campo elettromagnetico, i parametri del plasma ionosferico e le particelle alle alte energie. I principali obiettivi della missione sono l’identificazione delle perturbazioni ionosferiche collegate con i terremoti di forte intensità, lo studio dei meccanismi di accoppiamento tra litosfera-atmosfera e ionosfera e l’esplorazione di nuove tecniche per il monitoraggio e la predizione a breve termine dei terremoti. La realizzazione della missione prevede il coinvolgimento di numerosi centri, università e istituti di ricerca cinesi e la cooperazione internazionale con l’Austria e l’Italia. Nel 2013 l’ASI e la CNSA hanno firmato un protocollo d’intesa per stabilire la partecipazione italiana nella realizzazione del primo satellite del sistema.

Il contributo italiano consiste nella progettazione, realizzazione, test e consegna del rivelatore di particelle (HEPD), nella collaborazione alla realizzazione del rivelatore di campo elettrico (EFD), nonché nel programma di test in camera a plasma dell’EFD e di altri strumenti realizzati dalla collaborazione cinese.

L’INFN, che ha da tempo avviato una intensa collaborazione scientifica con la CEA (China Earthquake Administration) è il principale partner dell’ASI nella cooperazione con la CNSA. Sono inoltre coinvolti nella cooperazione l’INAF-IAPS di Roma, l’Università di Trento, l’Università Telematica Internazionale UniNettuno (UTIU) e l’INGV per le proprie competenze scientifiche di analisi dati e sviluppi di modelli geofisici.

Con la partecipazione al primo workshop internazionale riguardante la missione CSES, l’ASI ha confermato il proprio impegno a rafforzare la collaborazione con la CNSA, con cui, dopo il protocollo del 2013, ha sottoscritto nel luglio 2014 una lettera di intenti per creare un Joint Space Cooperation Committee per identificare ulteriori aree di cooperazione bilaterale. La nascita delle relazioni tra Italia e Cina in campo spaziale risale agli anni Ottanta, con la collaborazione per SIRIO, satellite italiano di telecomunicazioni.

Il primo CSES workshop si è focalizzato, tra l’altro, su questioni tecniche relative ai segmenti di terra e spaziale di CSES, su case-study relativi ai terremoti e sull’approfondimento dei più recenti sviluppi nell’ambito delle perturbazioni ionosferiche.

Numerosi gli esperti italiani presenti all’evento, in occasione del quale si è tenuta anche la prima riunione del Comitato Scientifico della missione, che annovera componenti del nostro Paese.

L’ASI è stata rappresentata da Simona Zoffoli dell’Unità Osservazione della Terra. Nel corso del meeting è stato fatto anche il punto sulle attività di CSES svolte durante l’ultimo anno, che stanno procedendo in maniera concreta ed efficace.

L’ESRIN di Frascati ha ospitato dal 13 al 17 aprile 2015 la quarta Conferenza di Difesa Planetaria (PDC 2015, Planetary Defence Conference) dell’Accademia Internazionale di Astronautica (IAA) dal titolo “Valutazione di Rischio di Impatto e Risposta di Gestione”. I maggiori esperti mondiali provenienti dalle agenzie spaziali, dalle accademie e dall’industria hanno presentato le ultime ricerche e discusso sull’attuale conoscenza scientifica del rischio posto dagli asteroidi che potenzialmente potrebbero colpire il nostro pianeta.

L’ESRIN di Frascati ha ospitato dal 13 al 17 aprile 2015 la quarta Conferenza di Difesa Planetaria (PDC 2015, Planetary Defence Conference) dell’Accademia Internazionale di Astronautica (IAA) dal titolo “Valutazione di Rischio di Impatto e Risposta di Gestione”. I maggiori esperti mondiali provenienti dalle agenzie spaziali, dalle accademie e dall’industria hanno presentato le ultime ricerche e discusso sull’attuale conoscenza scientifica del rischio posto dagli asteroidi che potenzialmente potrebbero colpire il nostro pianeta.