da Sorrentino | Nov 12, 2020 | Astronomia, Industria, Primo Piano, Programmi

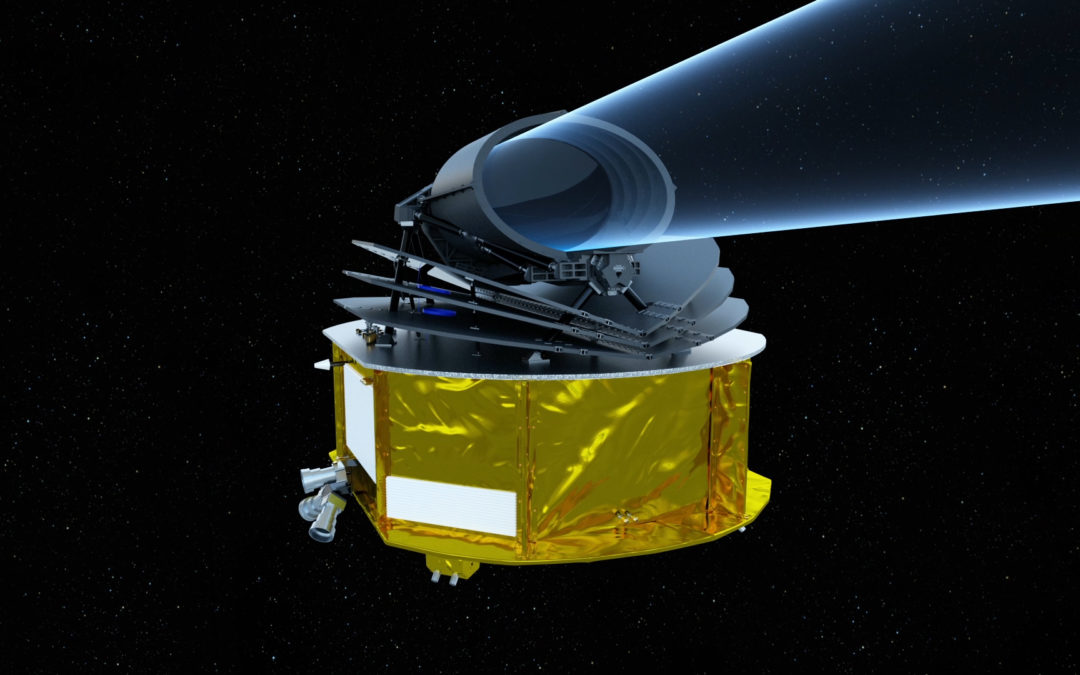

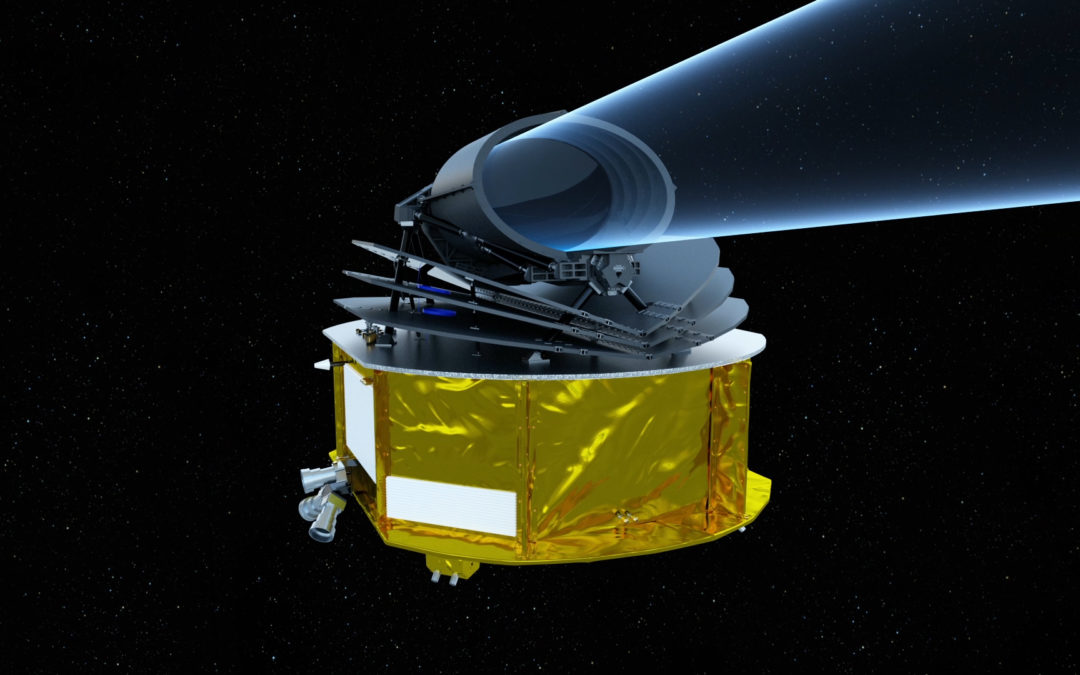

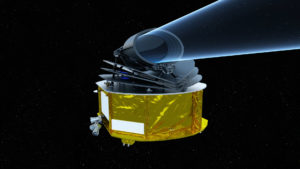

Dopo un periodo di studio preliminare di cinque anni, inizia a concretizzarsi la missione Ariel (Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey), selezionata nel 2018 e oggi ufficialmente ‘adottata’ dallo Space Programme Committee dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Nei prossimi mesi, l’ESA inviterà le aziende del settore a presentare proposte per la realizzazione del veicolo spaziale, con l’assegnazione del contratto industriale attesa per la prossima estate. Dedicata allo studio delle atmosfere di pianeti in orbita intorno a stelle diverse dal Sole, Ariel (terza missione dell’ESA, dopo CHEOPS e PLATO, dedicata allo studio dei pianeti extra-solari) osserverà un campione variegato di esopianeti ‒ da giganti gassosi a pianeti di tipo nettuniano, super-Terre e pianeti terrestri ‒ nelle frequenze della luce visibile e dell’infrarosso. Sarà la prima missione spaziale a realizzare un ‘censimento’ della composizione chimica delle atmosfere planetarie, fornendo indizi fondamentali per comprendere i meccanismi di formazione ed evoluzione dei pianeti al di là del Sistema solare, inquadrare a pieno il ruolo del nostro sistema planetario nel contesto cosmico, e affrontare i complessi quesiti riguardanti l’origine della vita nell’Universo. Ariel sarà lanciato con un razzo Ariane 6 dalla base ESA di Kourou, nella Guyana francese, e messo in orbita intorno al punto di Lagrange 2 (L2), un punto di equilibrio gravitazionale a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, nella direzione opposta a quella del Sole. Tra i principali contributori della missione due Co-Principal Investigators, Giusi Micela dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Palermo e Giuseppe Malaguti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna, l’Università di Firenze, dove si trova Emanuele Pace, Project Manager nazionale della missione, l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Padova e l’Università Sapienza di Roma.

da Sorrentino | Nov 2, 2020 | Eventi, Primo Piano, Programmi, Stazione Spaziale

Sono passati venti anni da quando il primo equipaggio si è insediato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS); da allora è stata permanentemente abitata. Un laboratorio tra le stelle costruito modulo dopo modulo tra il 1998 e il 2011 fino a quando lo space shuttle, il mezzo più pratico per portare i pezzi in orbita, è andato in pensione. È da sempre considerata come l’opera ingegneristica più ardita che l’uomo abbia mai concepito dai tempi delle piramidi egizie. Un posto di lavoro unico, dove, utilizzando lo stato di microgravità, si possono eseguire esperimenti altrimenti impossibili. Dall’orbita a circa 400 km di quota si studiano, tra le altre cose, la fisiologia umana, la biologia, si osservano la Terra e l’Universo lontano.

Oltre il 40% dei moduli della componente occidentale della stazione spaziale sono stati costruiti a Torino dalla Thales Alenia Space, grazie al Memorandum sottoscritto nel 1997 i tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la NASA. Un’intesa che ha permesso all’Italia, unico Paese europeo, ad avere un doppio acceso allo sfruttamento del grande laboratorio orbitale e di avere voli supplementari di astronauti.

Tra i diversi moduli e laboratori c’è la Cupola: sette finestre affacciate sul nostro pianeta, che conferiscono alla ISS il privilegio di uno sguardo panoramico verso la Terra senza uguali. La cupola è anche il luogo dove gli astronauti hanno la giusta visuale per manovrare il braccio meccanico per agganciare le navicelle automatiche in arrivo. Si aggiungono a questa realizzazione i moduli logistici Leonardo (lasciato permanentemente agganciato nel 2011 su richiesta della NASA, Donatello e Raffaello, trasportati nella stiva dello shuttle, per costruire e trasferire sulla ISS materiale vario. Grande come un campo di calcio, la ISS a 400 km di altezza viaggia a una velocità di circa 28.00 chilometri orari portando le sue 450 tonnellate a compiere il giro della Terra ogni 90 minuti. Ogni giorno gli astronauti e cosmonauti assistono a 16 albe e 16 tramonti.

La Stazione Spaziale Internazionale è il più grande esempio di collaborazione internazionale. Coinvolge 5 tra le più grandi agenzie spaziali del mondo: l’americana NASA, la russa ROSCOSMOS, l’europea ESA (di cui l’ASI è il terzo contributore, primo per il volo umano), la giapponese JAXA e la canadese CSA. A bordo si sono susseguiti 241 astronauti di 19 diverse nazionalità e tra loro anche cinque dei nostri sette astronauti che dal 1992 od oggi hanno viaggiato nello spazio per un totale di 10 missioni: Umberto Guidoni, e gli astronauti ESA Roberto Vittori, Paolo Nespoli, Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Quest’ultima è attualmente in addestramento in previsione di un suo nuovo volo pianificato tra il 2022 e il 2023.

Il nostro Paese grazie ad una presenza costante ha collezionato vari primati sia a livello di ricerca che a livello personale. Per la parte scientifica l’ASI ha fatto volare ben 73 esperimenti che hanno toccato svariati campi della scienza. Alcuni di questi sono stati realizzati in collaborazione con scuole e università nazionali dando così anche un contributo educativo. Dei 73 esperimenti 69 sono stati effettuati con la NASA, 1 con l’agenzia russa ROSCOSMOS e 3 con l’Agenzia Spaziale Europea. Se si guarda al nostro apporto dato attraverso gli astronauti basti pensare che Umberto Guidoni è stato il primo europeo nel 2001 ad entrare nell’avamposto cosmico ancora in fase di costruzione. Paolo Nespoli il “meno giovane” europeo ad avervi soggiornato per un lungo periodo nel 2017. Luca Parmitano è stato nel corso della sua seconda missione nel 2019 il comandante dell’ISS ed ha effettuato 6 uscite nello spazio: un record continentale per numero e durata di attività extra-veicolare. Questi sono solo alcuni dei record che l’Italia ha ottenuto viaggiando a bordo dell’avamposto cosmico. Nel prossimo futuro della ISS si prevede che dal 2028 le aziende private potranno sfruttare ancora le sue strutture. Qualche anno per utilizzarla come un albergo per facoltosi turisti o come posto di produzione di materie estremamente pure grazie alla condizione di microgravità.

“Partecipare fin dall’inizio al più grande programma di cooperazione spaziale internazionale come è quello della Stazione Spaziale Internazionale – ha commentato Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana – è stato per il nostro Paese un’occasione unica che ci ha permesso di diventare un riferimento mondiale nel settore dell’esplorazione spaziale soprattutto per quanto riguarda i moduli pressurizzati. Questo è un grande punto d’orgoglio per l’ASI. E adesso grazie all’esperienza acquisita sulla ISS possiamo giocare un ruolo da leader anche sull’orbita lunare e sulla superficie del nostro satellite. Ma anche il futuro della ISS ovvero quello commerciale vede per l’Italia e le nostre industrie nuove opportunità economiche grazie alla possibilità di sviluppare nuovi prodotti sfruttando la microgravità”.

da Sorrentino | Ott 14, 2020 | Industria, Primo Piano, Programmi, Stazione Spaziale

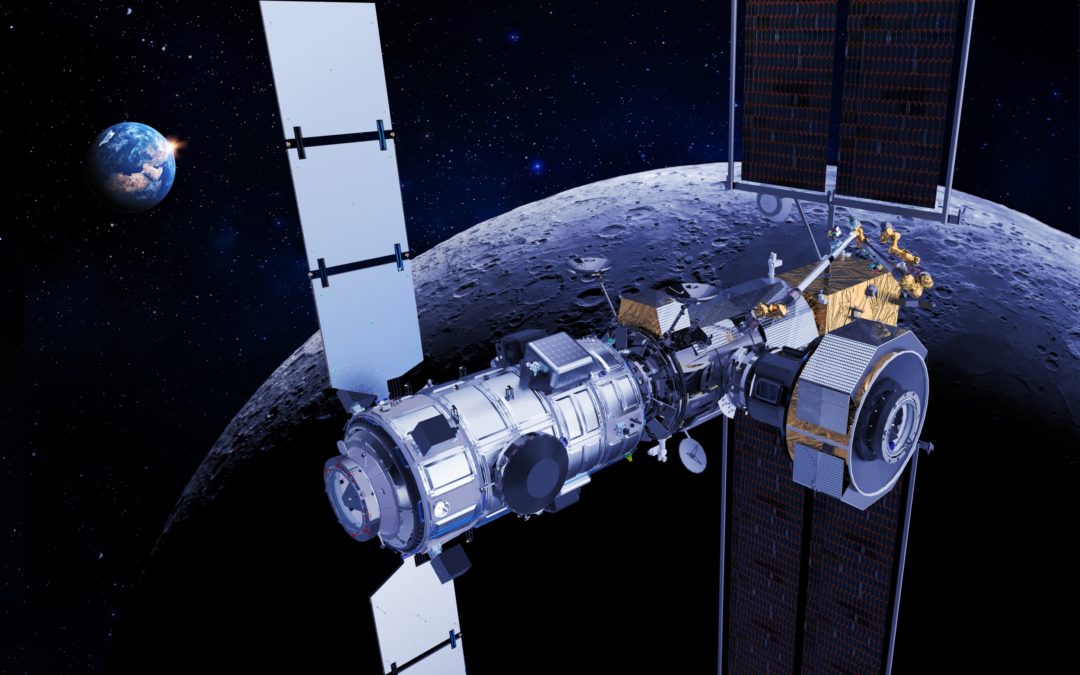

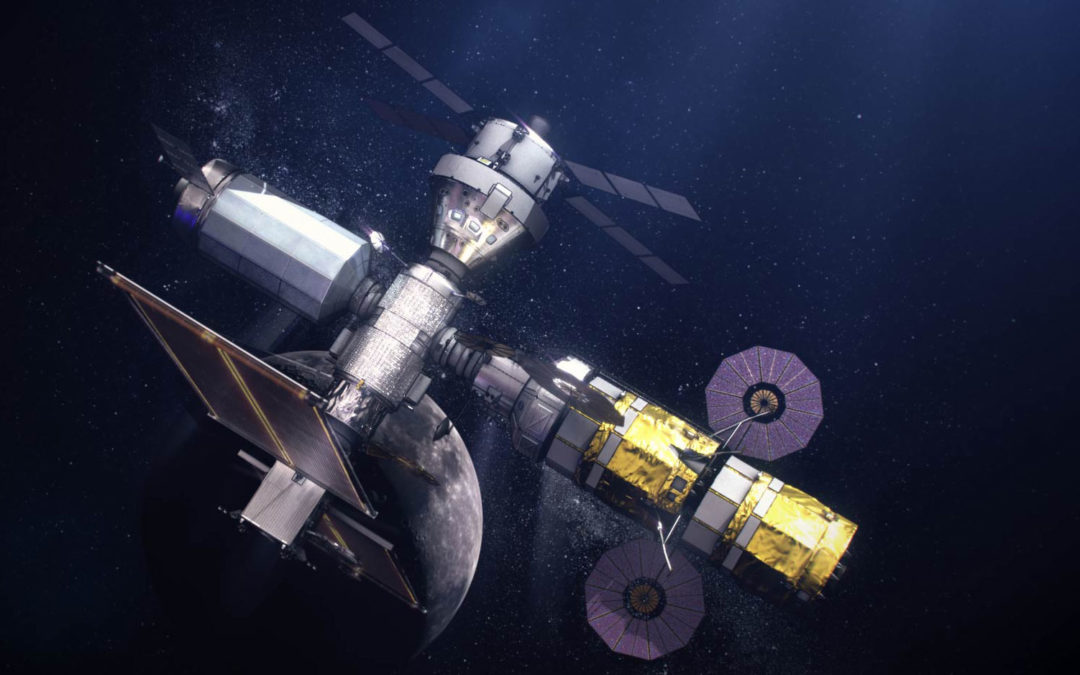

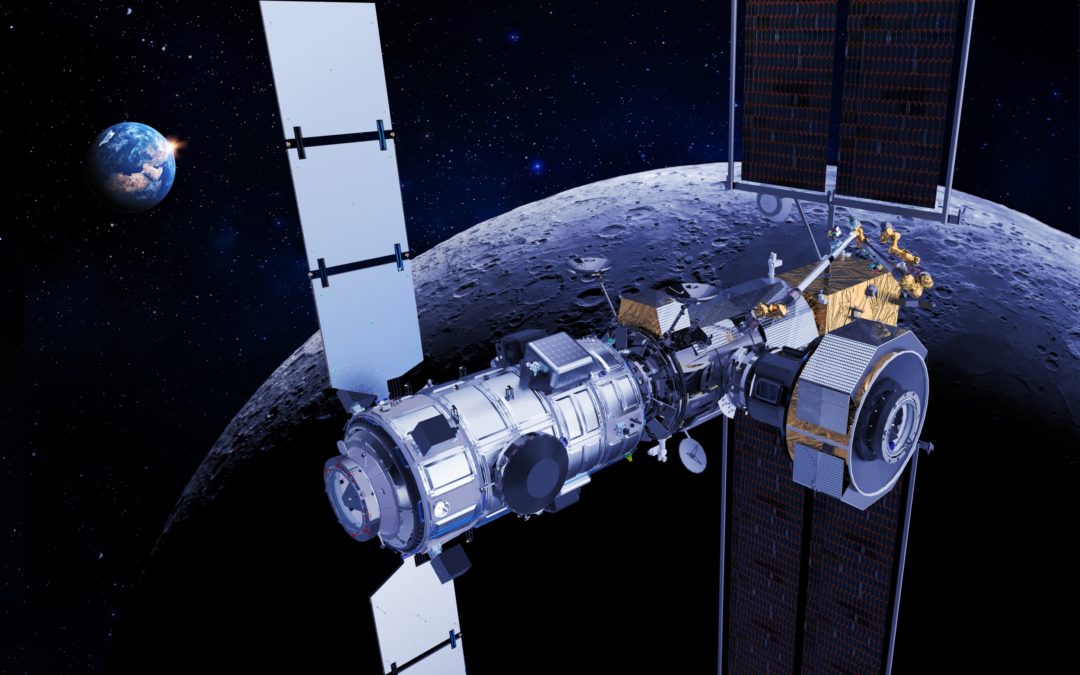

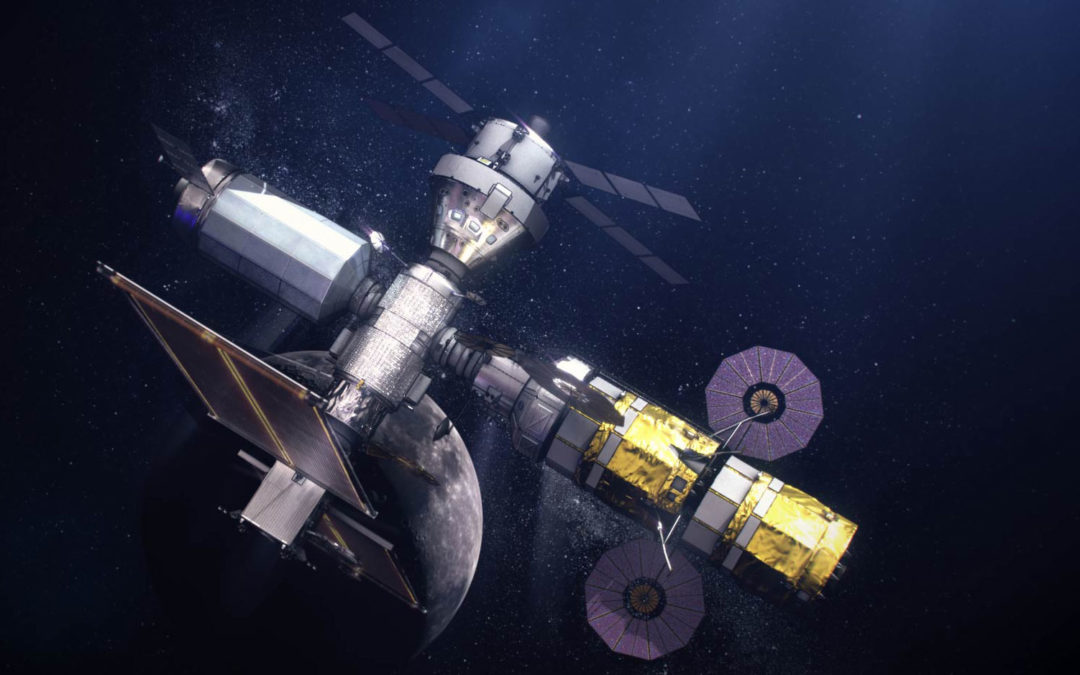

Thales Alenia Space svilupperà due moduli principali per la futura stazione in orbita cislunare – Lunar Orbital Platform – Gateway (LOP-G). Si tratta di I-HAB (International Habitat), il modulo dove verranno ospitati gli astronauti, e ESPRIT, il modulo per le comunicazioni e il rifornimento. Questi due moduli costituiscono il contributo europeo al Gateway. La prima tranche del contratto I-HAB, (del valore di 36 milioni di euro, l’importo globale è di 327 milioni di euro) è stata firmata con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Lo sviluppo di ESPRIT, invece, è già iniziato grazie all’Autorizzazione a Procedere (ATP) e la relativa firma del contratto prevista entro la fine di quest’anno.

Gateway, l’infrastruttura orbitale lunare che prevede un equipaggio a bordo, è uno dei pilastri del programma Artemis della Nasa, progettato per riportare l’uomo sulla Luna entro il 2024. Frutto di una cooperazione internazionale, attualmente coinvolge NASA (Stati Uniti), ESA (Europa), JAXA (Giappone) e CSA (Canada), con ciascun partner incaricato dello sviluppo di elementi complementari, da assemblare e rendere operativi in orbita lunare a partire dal 2024. La stazione orbitante, del peso di circa 40 tonnellate, verrà assemblata nello spazio, in una orbita quasi rettilinea (NRHO)* attorno alla Luna. Si tratta di un’orbita eccentrica con apogeo a 70.000 km e perigeo a 3.000 km, che consente alla stazione spaziale di ruotare attorno alla Terra alla stessa velocità della Luna, così che dalla Terra sarà vista come un’aureola lunare.

L’infrastruttura comprenderà principalmente moduli abitativi per l’equipaggio che offriranno anche capacità di attracco per altri veicoli e per la capsula della navicella spaziale Orion, moduli logistici, elementi in grado di garantire la comunicazione tra la Terra e la Luna, camere di decompressione per le attività extraveicolari dell’equipaggio e per esperimenti scientifici, nonché un braccio robotico. La stazione Gateway potrà ospitare equipaggi di un massimo di 4 persone contemporaneamente, per periodi da uno a tre mesi. Gateway svolgerà un ruolo fondamentale per le nuove conoscenze sulla superficie lunare e su quella circostante, permettendo alla NASA di acquisire le competenze necessarie per l’invio dei primi esseri umani su Marte nei prossimi anni.

Caratteristiche e funzioni dei due moduli

I-HAB (International-Habitat) è il modulo pressurizzato che fornirà alloggio per l’equipaggio ma anche un punto di attracco per fornire interfacce e risorse ai veicoli in transito verso la Luna. Grazie alla consolidata esperienza di Thales Alenia Space nello sviluppo di moduli pressurizzati per stazioni orbitanti e alle nuove tecnologie e processi in corso di sviluppo, I-HAB sarà in grado di garantire la transizione dalla ISS alla nuova generazione di infrastrutture per l’esplorazione dello spazio profondo. Il modulo soddisferà esigenze e prestazioni in continua evoluzione grazie a strutture più leggere e ad un sistema di protezione ottimizzato per micrometeoriti, a sistemi di aggancio più evoluti, a una struttura avionica funzionale e migliorata, a un sistema di controllo termico più efficiente con radiatori dispiegabili per garantire la piena capacità autonoma di espulsione del calore, a sistemi di condizionamento innovativi. I-HAB sperimenterà, per la prima volta, una lunga esposizione nell’ ambiente dello spazio profondo, offrendo l’opportunità di testare e dimostrare potenziali soluzioni progettuali per la protezione dalle radiazioni cosmiche. Non essendoci equipaggio per la maggior parte della sua permanenza in orbita, esso richiederà anche soluzioni dedicate per operazioni robotiche, sia a bordo che esterne. Fondamentale sarà il supporto della realtà virtuale per la creazione di alloggi interni più confortevoli, sfruttando soluzioni modulari e riconfigurabili per ottimizzare spazio e comfort per l’equipaggio. L’Europa fornirà il modulo abitativo collaborando con altre agenzie spaziali. Il sistema ambientale e di supporto vitale sarà realizzato da JAXA, parti di avionica e software dalla NASA e componenti robotiche dalla CSA. L’integrazione di tutti questi elementi in I-HAB farà leva sulla grande esperienza già sviluppata da Thales Alenia Space nella gestione delle attività per i Nodi 2 e 3 della ISS. Il lancio di I-HAB è previsto nel 2026.

ESPRIT (European System Providing Refuelling, Infrastructure and Telecommunications) consiste in 2 due elementi principali. Il primo, denominato HLCS (Halo Lunar Communication System), assicura le comunicazioni tra Gateway e la Luna. Il lancio è previsto per la fine del 2024 insieme ad HALO, il primo modulo abitativo e logistico, fornito dagli Stati Uniti e derivato dal modulo cargo di rifornimento Cygnus (per la ISS). Thales Alenia Space è stata selezionata per fornire la struttura primaria e il sistema di protezione dai micrometeoriti di HALO. ESPRIT include un secondo elemento denominato ERM (Esprit Refueling Module) che combina il rifornimento del Gateway con un piccolo modulo pressurizzato dotato di finestre. L’ERM fornirà il rifornimento attivo del Gateway con xeno e propellenti chimici per prolungarne la vita operativa e sarà di supporto per il riutilizzo del modulo di atterraggio lunare (Lunar Lander) e di futuri veicoli per viaggi nello spazio profondo o verso Marte (Deep Space Transponder). Il tunnel pressurizzato dell’ERM è dotato di ampie finestre che offrono una vista a 360° sullo Spazio, sulla Luna, sulla Terra e sul Gateway. Questo volume pressurizzato conterrà anche elementi logistici e altro per l’equipaggio. La consegna è prevista per il 2026, con il lancio l’anno successivo.

da Sorrentino | Set 29, 2020 | Industria, Primo Piano, Programmi

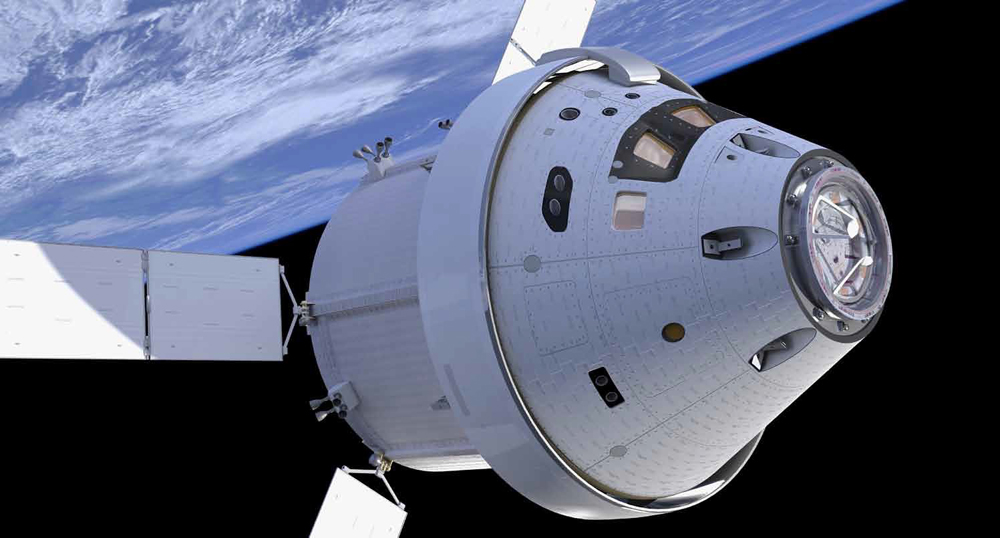

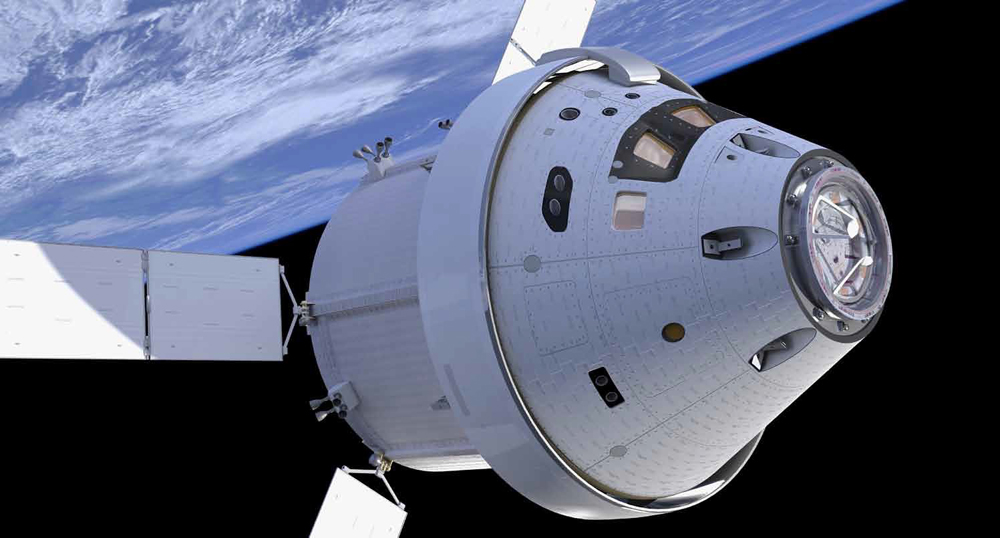

ArianeGroup fornirà i componenti chiave del sistema di propulsione della capsula Orion per la missione Artemis III Moon. Si tratta di diversi componenti principali del sottosistema di propulsione: in particolare, 24 motori di controllo dell’assetto, due regolatori ad alta pressione, varie valvole del carburante, quattro serbatoi di carburante e due serbatoi di elio ad alta pressione per la pressurizzazione dei serbatoi di carburante in condizioni di gravità zero. Inoltre, ArianeGroup fornirà supporto tecnico durante l’integrazione del sistema e l’accettazione per il terzo modulo di servizio europeo (ESM) della missione Artemis Moon della NASA, per il quale ha firmato diversi accordi con Airbus Defence and Space. I contratti seguono la decisione presa dal Consiglio dell’ESA a livello ministeriale nel novembre 2019 di continuare la partecipazione europea al progetto NASA. ArianeGroup è stato coinvolto nel programma Orion fin dal suo inizio e ha già fornito componenti del sottosistema di propulsione per i primi due modelli di volo. Il primo modulo di servizio è stato consegnato alla NASA e il secondo è attualmente in fase di assemblaggio e test presso il sito ArianeGroup di Brema, in Germania. L’integrazione del terzo modulo di servizio inizierà a breve a Brema.

Il modulo di servizio europeo che spingerà gli astronauti sulla Luna è dotato di un sottosistema di propulsione che comprende 33 motori. Oltre ai principali motori costruiti negli Stati Uniti, comprende 24 motori di controllo dell’assetto con una spinta di 200N, costruita da ArianeGroup a Lampoldshausen in Germania.I serbatoi di carburante sono forniti da ArianeGroup a Brema e i serbatoi di elio da ArianeGroup a Issac, nella regione della Nouvelle-Aquitaine in Francia. Allo stesso tempo, ArianeGroup ha presentato una serie di offerte per la produzione dei modelli di volo ESM 4, 5 e 6.

Per il programma Artemis della NASA, il terzo ESM supporterà gli astronauti in orbita lunare a bordo di Orion, mentre il modulo di discesa porterà la prima donna a mettere piede sulla Luna nel 2024. Prima di questo, si svolgeranno due voli, il primo previsto per il 2021. E’ la prima volta che la NASA utilizza un componente critico costruito in Europa per fornire propulsione ed energia elettrica per uno dei suoi veicoli spaziali.

da Sorrentino | Set 25, 2020 | Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

Il Governo italiano e quello degli Stati Uniti hanno firmato una Dichiarazione d’intenti in merito al programma lunare #Artemis, previsto per il 2024. Grande soddisfazione da parte del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, per la firma di questa intesa che conferma la storica amicizia tra i due Paesi e la lunga tradizione di cooperazione bilaterale tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la NASA. Con i successivi Accordi Attuativi tra le due agenzie spaziali, saranno specificati nel dettaglio i contributi italiani al programma che contribuiranno a rendere possibile il sogno di una presenza sostenibile in orbita e sulla superficie lunare: dai moduli abitativi, agli esperimenti scientifici, al sistema di telecomunicazioni.

L’intesa è stata sottoscritta da Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo spazio, e dall’Amministratore della NASA Jim Bridenstine, in rappresentanza del Governo USA, ed esprime la volontà di sviluppare una cooperazione bilaterale nel Programma Artemis per il ritorno degli esseri umani sulla superficie della Luna e di Marte. L’evento si è svolto attraverso una diretta streaming da Palazzo Chigi, in collegamento con l’Amministratore Nasa Jim Bridenstine, e ha visto anche la presenza di Carlo Massagli, Consigliere militare della Presidenza del Consiglio, Thomas Smith, Vice Capo Missione dell’Ambasciata americana in Italia e Giorgio Saccoccia, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

“La dichiarazione di intenti che firmiamo oggi è per l’Italia un riconoscimento delle nostre eccellenze scientifiche e produttive”, ha commentato Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo spazio. “Una missione basata sulla reciproca stima e su un approccio innovativo, su un nuovo paradigma, quello che viene chiamato la new space economy. L’obiettivo è quello di allargare il mercato agli operatori commerciali, non solo esclusivamente spaziali, e creare un volano che incrementerà la competitività e la crescita di entrambi i Paesi. Un’esplorazione civile, commerciale e al tempo stesso volta a garantire sostenibilità e consapevolezza dell’ambiente spaziale. La missione Artemis è l’inizio di un entusiasmante cammino nella storia dello spazio.”

“La firma di oggi rappresenta l’ultimo capitolo di una lunga cooperazione di successo tra Stati Uniti e Italia nell’esplorazione spaziale – ha affermato Jim Bridenstine amministratore della Nasa – i nostri Pesi collaborano da tempo nel volo spaziale umano, nelle scienze della terra e dello spazio e il forte sostegno del governo italiano ad Artemis assicura che questa partnership si estenderà verso la prossima fase di esplorazione sulla superficie lunare”.

da Sorrentino | Set 16, 2020 | Industria, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Spazio, Riccardo Fraccaro, e l’amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo hanno visitato il laboratorio torinese di Thales Alenia Space, in occasione della conclusione delle lavorazioni in Italia per la missione ExoMars 2022. La visita ha fornito la possibilità di vedere nel suo insieme l’intero Spacecraft Composite della missione ExoMars 2022, formato dal modulo di trasporto (Carrier Module), dalla piattaforma di atterraggio (Landing Platform) e dal rover Rosalind Franklin, nella sua fase conclusiva di integrazione.

La visita ha riguardato anche la camera ultra-pulita ISO 7, ambiente costantemente controllato allo scopo di preservare le preziose componenti di volo dalla contaminazione microbiologica, dove sono stati integrati i pannelli solari su Rosalind Franklin, elementi che consentiranno al rover di affrontare le condizioni estreme del Pianeta Rosso.

L’a.d. di Leonardo, Alessandro Profumo, ha sottolineato l’assoluta eccellenza rappresentato dal know-how presente nello stabilimento torinese di Thales Alenia Space, che concorre a fare sì che l’Italia continui a essere uno dei driver internazionali nel settore spaziale, ricordando che grazie al supporto della Cabina di Regia politica, dell’Agenzia Spaziale Italiana e delle strategie dell’Agenzia Spaziale Europea, siamo presenti sulle missioni spaziali più importanti per esplorare il nostro sistema solare e per portare l’uomo su Marte, passando dalla Luna, senza dimenticare lo sforzo profuso con l’obiettivo di migliorare il nostro Pianeta grazie ai benefici che derivano dai servizi offerti dai satelliti.