da Sorrentino | Lug 18, 2019 | Industria, Missioni, Primo Piano, Programmi

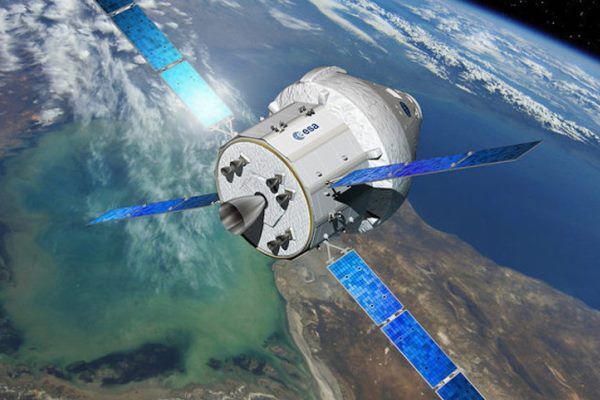

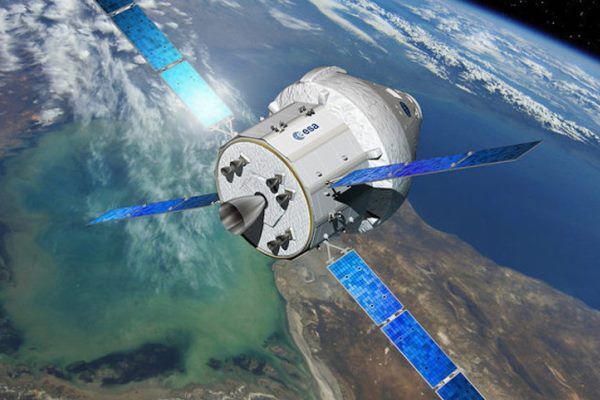

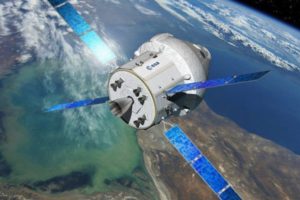

L’Agenzia Spaziale Europea e Airbus Defence and Space hanno firmato con la NASA un accordo per la fornitura di un terzo modulo di servizio per la navetta Orion nell’ambito della missione Artemis-3. L’ESA ha già un accordo per la fornitura di due European Service Module progettati per Orion, in grado di fornire agli astronauti energia, acqua, aria ed elettricità. L’Italia attraverso Thales Alenia Space, che ha realizzato la struttura del modulo negli stabilimenti di Torino. Il primo modulo è già stato inviato alla Nasa, mentre il secondo, si trova presso gli stabilimenti di Airbus Space Defence di Brema, in attesa di essere spedito negli Stati Uniti nel 2020. La missione Artemis-3 partirà a bordo dello Space Launch System, il razzo Nasa designato per le missioni verso la Luna. Quattro astronauti viaggeranno a bordo della capsula Orion per poi giungere in orbita lunare per agganciarsi al Lunar Gateway, la stazione spaziale cislunare. Da lì due astronauti scenderanno verso il polo sud della Luna con un lander, per sondare la consistenza del ghiaccio presente sulla superficie selenita e già rilevato dalla sonda Lunar Reconnaissance Orbiter. Nico Dettmann, responsabile presso lo Human and Robotic Exploration dell’ESA, definisce l’apporto tecnologico legato alla fornitura del modulo di servizio “fondamentale per il ritorno dell’uomo sulla Luna”.

L’Agenzia Spaziale Europea e Airbus Defence and Space hanno firmato con la NASA un accordo per la fornitura di un terzo modulo di servizio per la navetta Orion nell’ambito della missione Artemis-3. L’ESA ha già un accordo per la fornitura di due European Service Module progettati per Orion, in grado di fornire agli astronauti energia, acqua, aria ed elettricità. L’Italia attraverso Thales Alenia Space, che ha realizzato la struttura del modulo negli stabilimenti di Torino. Il primo modulo è già stato inviato alla Nasa, mentre il secondo, si trova presso gli stabilimenti di Airbus Space Defence di Brema, in attesa di essere spedito negli Stati Uniti nel 2020. La missione Artemis-3 partirà a bordo dello Space Launch System, il razzo Nasa designato per le missioni verso la Luna. Quattro astronauti viaggeranno a bordo della capsula Orion per poi giungere in orbita lunare per agganciarsi al Lunar Gateway, la stazione spaziale cislunare. Da lì due astronauti scenderanno verso il polo sud della Luna con un lander, per sondare la consistenza del ghiaccio presente sulla superficie selenita e già rilevato dalla sonda Lunar Reconnaissance Orbiter. Nico Dettmann, responsabile presso lo Human and Robotic Exploration dell’ESA, definisce l’apporto tecnologico legato alla fornitura del modulo di servizio “fondamentale per il ritorno dell’uomo sulla Luna”.

da Sorrentino | Lug 15, 2019 | Astronomia, Industria, Primo Piano, Programmi

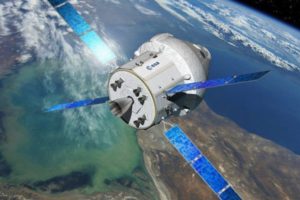

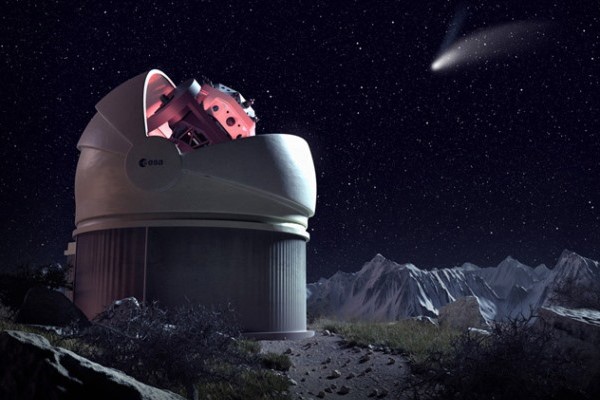

Sarà il Monte Mufara, 1.865 di altezza nella catena delle Madonie, l’avamposto a difesa del rischio asteroidi. Sulla sua cima sarà collocato Flyeye, telescopio europeo frutto della collaborazione tra ESA, ASI e Ohb Italia che lo ha realizzato negli stabilimenti di Turate in provincia di Como, primo strumento al mondo dotato di un “occhio composito”, simile a quello di una mosca. Una tecnica brevettata da Roberto Ragazzoni dell’Istituto nazionale di astrofisica Alto e due tecnici di OhB Italia, Marco Chiarini e Lorenzo Cibin. Alto sei metri e mezzo, largo quattro e pesante 24 tonnellate, Flyeye consentirà di scoprire asteroidi fino a 40 metri di diametro con un anticipo di almeno tre settimane prima che impattino contro l’atmosfera terrestre, come ha sottolineato Ian Carnelli, responsabile del programma General Studies dell’Agenzia Spaziale Europea.

Sarà il Monte Mufara, 1.865 di altezza nella catena delle Madonie, l’avamposto a difesa del rischio asteroidi. Sulla sua cima sarà collocato Flyeye, telescopio europeo frutto della collaborazione tra ESA, ASI e Ohb Italia che lo ha realizzato negli stabilimenti di Turate in provincia di Como, primo strumento al mondo dotato di un “occhio composito”, simile a quello di una mosca. Una tecnica brevettata da Roberto Ragazzoni dell’Istituto nazionale di astrofisica Alto e due tecnici di OhB Italia, Marco Chiarini e Lorenzo Cibin. Alto sei metri e mezzo, largo quattro e pesante 24 tonnellate, Flyeye consentirà di scoprire asteroidi fino a 40 metri di diametro con un anticipo di almeno tre settimane prima che impattino contro l’atmosfera terrestre, come ha sottolineato Ian Carnelli, responsabile del programma General Studies dell’Agenzia Spaziale Europea.

Flyeye è considerato il telescopio ideale perché la sua configurazione “a occhio di mosca” è la più adatta per tenere sott’occhio una porzione di cielo estremamente ampia e accorgersi al volo se viene attraversata da piccoli oggetti che sfrecciano rapidissimi – come appunto asteroidi o detriti spaziali – come ha spiegato Regazzoni. «Al centro c’è uno specchio principale sferico, e tutt’attorno – come fossero i fotorecettori di una mosca – un insieme di 16 piccoli specchietti secondari, che a loro volta riflettono la luce verso altrettante fotocamere. Il sistema ideale per coniugare un’altissima velocità di risposta e un grande campo di vista».

Flyeye servirà a prevenire eventi come quello accaduto a Chelyabinsk il 15 febbraio 2013, quando la caduta di un asteroide causò il ferimento di centinaia di persone, per lo più a causa dei vetri andati in frantumi, ma che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Il sito nel Parco delle Madonie è stato scelto dall’Esa sostanzialmente perché caratterizzato da una percentuale di notti con cielo limpido del 58 per cento, tra i valori migliori di Italia, e il livello di luminosità del cielo più basso tra tutti i siti confrontati.

Il Flyeye sarà completamente dedicato alla ricerca di oggetti celesti che passano vicino alla Terra e, per farlo, dovrà scandire quanto più cielo possibile ogni notte.

(credit foto : ESA)

da Sorrentino | Lug 3, 2019 | Lanci, Primo Piano, Programmi

La NASA ha completato con successo il test preliminare sul sistema di salvataggio al decollo (launch abort system) della capsula Orion, la navicella destinata a trasportare verso la Luna nel 2022 il primo equipaggio del programma Artemis. Orion esordì nel dicembre 2014 quando toccò i 5.800 km di quota per poi rientrare in atmosfera e ammarare nel Pacifico, frenata da tre paracadute come accadeva con le capsule Apollo. E’ bastato un volo di soli tre minuti per testare il sistema di salvataggio che, in caso di aborto del lancio, allontanerebbe l’equipaggio dal razzo mettendolo in sicurezza. Per eseguire il test, che ha avuto luogo alle 13 ora italiana del 2 luglio, è stato utilizzato il missile balistico intercontinentale “Peacekeeper”.

La NASA ha completato con successo il test preliminare sul sistema di salvataggio al decollo (launch abort system) della capsula Orion, la navicella destinata a trasportare verso la Luna nel 2022 il primo equipaggio del programma Artemis. Orion esordì nel dicembre 2014 quando toccò i 5.800 km di quota per poi rientrare in atmosfera e ammarare nel Pacifico, frenata da tre paracadute come accadeva con le capsule Apollo. E’ bastato un volo di soli tre minuti per testare il sistema di salvataggio che, in caso di aborto del lancio, allontanerebbe l’equipaggio dal razzo mettendolo in sicurezza. Per eseguire il test, che ha avuto luogo alle 13 ora italiana del 2 luglio, è stato utilizzato il missile balistico intercontinentale “Peacekeeper”.

Il Launch abort system è stato attivato 52 secondi dopo il distacco dalla rampa di lancio, quando la capsula aveva raggiunto la quota di 9,5 km, fornendo una spinta di 7g. Un potente strappo salvavita, prima che entri in funzione il motore necessario a stabilizzare la capsula, che rientrerebbe rallentata dai paracadute. Il test, invece, si è concluso con il funzionamento di un motore supplementare che ha spinto lontano il modulo facendolo disintegrare nell’oceano Atlantico a quasi 500 km orari.

Entro fine luglio la NASA conta di effettuare le prove di sollecitazione del modulo principale e quello di servizio della capsula Orion. La missione Artemis 1, ovvero il primo volo senza equipaggio in orbita lunare, è previsto nell’autunno 2020, mentre la missione Artemis 2 che riporterà astronauti intorno alla Luna dovrebbe essere effettuata nel 2022. Il futuro di Orion dipende comunque dal nuovo grande lanciatore americano, lo Space Launch System sviluppato da Boeing, che è in ritardo sulla tabella di marcia.

da Sorrentino | Giu 19, 2019 | Industria, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

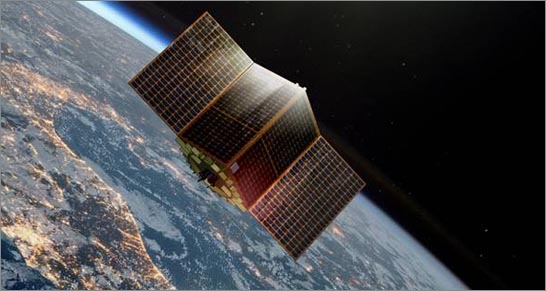

Informazioni satellitari sempre più precise e nuovi servizi di osservazione della Terra saranno presto disponibili, grazie a mini veicoli aerospaziali in materiale innovativo (meno di 500 chili di peso), dotati di sistemi propulsivi all’avanguardia che consentono di operare in orbite basse. È l’obiettivo del progetto “Close to the Earth” co-finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con oltre 9 milioni di euro che coinvolge ENEA nell’ambito del Distretto Tecnologico Aerospaziale di Brindisi (DTA).

Informazioni satellitari sempre più precise e nuovi servizi di osservazione della Terra saranno presto disponibili, grazie a mini veicoli aerospaziali in materiale innovativo (meno di 500 chili di peso), dotati di sistemi propulsivi all’avanguardia che consentono di operare in orbite basse. È l’obiettivo del progetto “Close to the Earth” co-finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con oltre 9 milioni di euro che coinvolge ENEA nell’ambito del Distretto Tecnologico Aerospaziale di Brindisi (DTA).

“In orbite basse l’attrito atmosferico impone un utilizzo maggiore dei propulsori e ciò comporta un consumo più elevato di propellente, ma grazie alla nuova tecnologia di propulsione elettrica air-breathing, che sfrutta i gas presenti nell’atmosfera, sarà possibile far orbitare i satelliti entro i 250 km dalla Terra, senza bisogno di propellente a bordo”, spiega la ricercatrice ENEA Antonella Rizzo, responsabile scientifico del progetto. Nell’ambito del progetto spetteranno all’ENEA la realizzazione di rivestimenti, anche multistrato, tramite un processo innovativo di deposizione mediante evaporazione (Physical Vapour Deposition), in grado di proteggere i componenti plastici o metallici dei veicoli dalla degradazione al contatto con l’ossigeno atomico. Questi materiali innovativi verranno testati in uno speciale laboratorio dove sarà ricostruito l’ambiente atmosferico delle orbite spaziali molto vicine alla Terra: un vero e proprio simulatore in grado di riprodurre le condizioni dello spazio in termini di pressione (fino a 10-7 mbar) e temperatura (dai 180 °C del lato terrestre irraggiato dal Sole ai – 180 °C di quello in ombra). I ricercatori del Centro Ricerche ENEA di Brindisi saranno impegnati inoltre nello studio di trattamenti superficiali innovativi in grado di modificare le proprietà termo-ottiche di alcune parti del satellite che consentiranno di convertire il calore di scarto in energia elettrica.“L’esperienza pluriennale nel campo dei rivestimenti funzionali e protettivi dei laboratori del Centro ENEA di Brindisi e l’integrazione delle conoscenze e competenze scientifiche, accademiche ed industriali sperimentata con successo in altri progetti di ricerca, permetterà di consolidare il ruolo dell’ENEA come socio del DTA all’interno del comparto aerospaziale pugliese”, aggiunge Antonella Rizzo. “Riteniamo inoltre che i nuovi strumenti di osservazione della Terra a quote così basse e con lunghe vite operative daranno un grosso impulso ai servizi satellitari quali ad esempio il monitoraggio ambientale, aprendo la strada a nuovi settori applicativi”, conclude Rizzo. Oltre all’ENEA e aziende del settore come GAP e IMT, partecipano al progetto in ambito DTA le Università di Bari e del Salento, CNR, Sitael, Planetek, Enginsoft e Blackshape.

da Sorrentino | Giu 18, 2019 | Ambiente, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

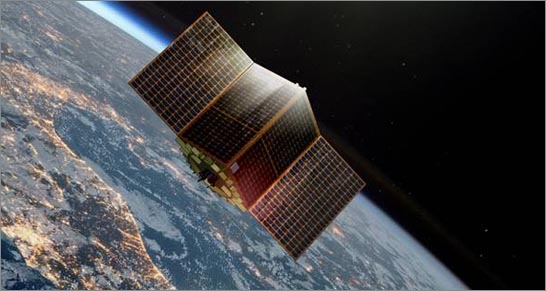

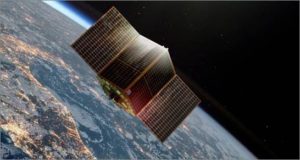

Al Salone Aerospaziale di Parigi Le Bourget l’Agenzia Spaziale Italiana ha mostrato le prime immagini provenienti dal satellite PRISMA, esempio assoluto di eccellenza scientifica e industriale italiana, lanciato il 22 marzo 2019 con il vettore VEGA prodotto da AVIO, e realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica iperspettrale, oltre a diversi equipaggiamenti di bordo, come i sensori d’assetto e il pannello solare. Grazie al centro di controllo della missione situata al centro del Fucino e all’attività di acquisizione e elaborazione dei dati da parte del Centro Spaziale di Matera dell’ASI, sono state prodotte spettacolari fotografie catturate in Italia, Perù e Iraq dal potente sensore iperspettrale a bordo di PRISMA durante il Commissioning del sistema. Il satellite PRISMA, fin dalla fase di collaudo in orbita, dimostra così di rappresentare un guardiano in grado di far luce sullo stato di salute del nostro Pianeta e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Le immagini, ricevute dal Centro Spaziale di Matera, dove opera un team composto da personale specializzato di ASI, Leonardo, Planetek, Telespazio/e-GEOS e OHB Italia, sono state processate con il supporto di scienziati di IREA/CNR e Università degli studi di Milano, Bicocca.

Al Salone Aerospaziale di Parigi Le Bourget l’Agenzia Spaziale Italiana ha mostrato le prime immagini provenienti dal satellite PRISMA, esempio assoluto di eccellenza scientifica e industriale italiana, lanciato il 22 marzo 2019 con il vettore VEGA prodotto da AVIO, e realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica iperspettrale, oltre a diversi equipaggiamenti di bordo, come i sensori d’assetto e il pannello solare. Grazie al centro di controllo della missione situata al centro del Fucino e all’attività di acquisizione e elaborazione dei dati da parte del Centro Spaziale di Matera dell’ASI, sono state prodotte spettacolari fotografie catturate in Italia, Perù e Iraq dal potente sensore iperspettrale a bordo di PRISMA durante il Commissioning del sistema. Il satellite PRISMA, fin dalla fase di collaudo in orbita, dimostra così di rappresentare un guardiano in grado di far luce sullo stato di salute del nostro Pianeta e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Le immagini, ricevute dal Centro Spaziale di Matera, dove opera un team composto da personale specializzato di ASI, Leonardo, Planetek, Telespazio/e-GEOS e OHB Italia, sono state processate con il supporto di scienziati di IREA/CNR e Università degli studi di Milano, Bicocca.

PRISMA, di proprietà dell’ASI e realizzato da una RTI guidata da OHB Italia e Leonardo, è il primo sistema di osservazione della Terra europeo dotato di un sensore ottico iperspettrale innovativo, in grado di effettuare dallo Spazio un’analisi chimico-fisica delle aree sotto osservazione. La prima immagine ritrae il Trasimeno, quarto lago italiano per estensione, un bacino naturale di 128 km2, di cui PRIMA, in meno di 2 secondi, ha misurato la torbidità, rilevando le acque più limpide e le colonie di alghe. In Perù, PRISMA ha rilevato il contenuto di acqua nelle colture, distinguendo i campi ben irrigati da quelli affetti da siccità.

Il monitoraggio dell’acqua da parte di PRISMA, applicato alle foreste, può fornire un segnale precursore del rischio incendio, come dimostra la terza immagine che riprende l’area naturalistica Castel Fusano (Roma). Un contributo fondamentale, giacché l’85% dei 65mila incendi registrati annualmente in Europa si verificano nell’area del Mediterraneo.

Anche gli incendi di gas connessi all’estrazione petrolifera a Bassora (Iraq) sono stati ripresi da PRISMA. Oltre alla capacità di determinare con precisione l’estensione dell’incendio, la tecnologia iperspettrale permette di riconoscere le sostanze chimiche generate dalla combustione: anidride carbonica (CO2) e altri idrocarburi hanno la loro impronta digitale iperspettrale e PRISMA riesce a misurarla caratterizzando l’inquinamento atmosferico.

PRISMA rivela tutte le sue capacità di monitoraggio del delicato ecosistema terrestre, fornendo un contributo rilevante al controllo dell’inquinamento e dei cambiamenti ambientali, un supporto fondamentale per la gestione delle risorse naturali e delle emergenze.

da Sorrentino | Mag 30, 2019 | Eventi, Missioni, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

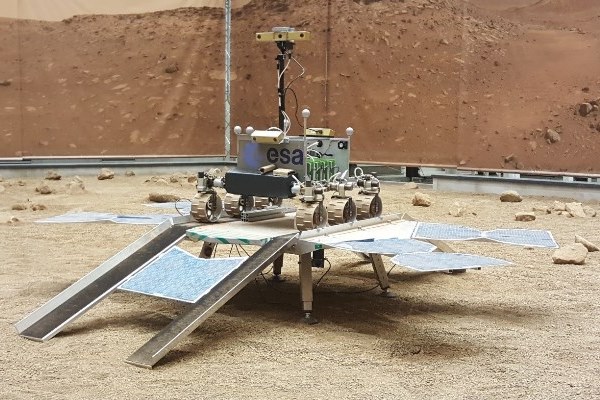

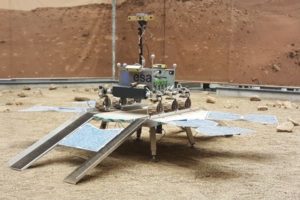

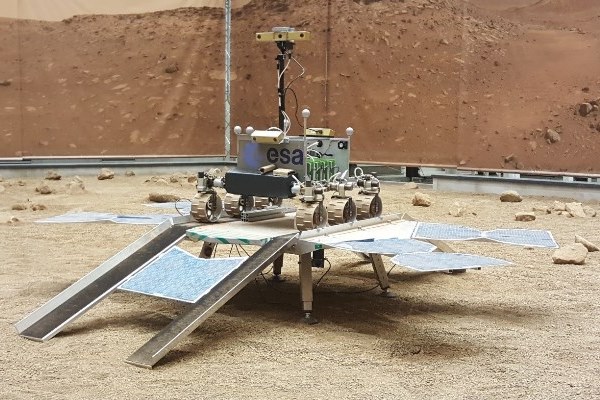

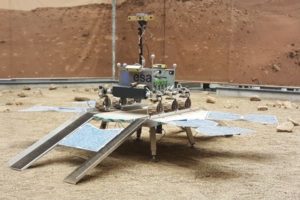

Inaugurato a Torino, all’interno di ALTEC, il Rover Operation Control Center, il centro di controllo della missione ExoMars 2020 che coordinerà e monitorerà le operazioni del Rover. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delle agenzie spaziali Italiana e Europea e di Thales Alenia Space. Intitolato a Rosalind Franklin, la scienziata che contribuì alla scoperta della struttura a doppia elica del dna, il rover Exomars si muoverà sulla superficie di Marte alla ricerca di tracce di vita, cercando di rispondere a domande che da tempo affascinano l’umanità. Il Rover preleverà campioni di suolo marziano con una trivella, costruito e realizzato da Leonardo, e li analizzerà grazie al proprio avanzato Laboratorio Analitico (ALD) realizzato da Thales Alenia Space. ExoMars sarà la prima missione caratterizzata da capacità di movimento sulla la superficie e di analisi in profondità del suolo marziano. I comandi saranno inviati al Rover tramite il Trace Gas Orbiter (TGO), lanciato nella missione ExoMars 2016 e attualmente in orbita intorno a Marte. La rete delle comunicazioni sarà gestita dall’ European Space Operations Centre (ESOC) dell’ESA a Darmstadt, in Germania.

Inaugurato a Torino, all’interno di ALTEC, il Rover Operation Control Center, il centro di controllo della missione ExoMars 2020 che coordinerà e monitorerà le operazioni del Rover. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delle agenzie spaziali Italiana e Europea e di Thales Alenia Space. Intitolato a Rosalind Franklin, la scienziata che contribuì alla scoperta della struttura a doppia elica del dna, il rover Exomars si muoverà sulla superficie di Marte alla ricerca di tracce di vita, cercando di rispondere a domande che da tempo affascinano l’umanità. Il Rover preleverà campioni di suolo marziano con una trivella, costruito e realizzato da Leonardo, e li analizzerà grazie al proprio avanzato Laboratorio Analitico (ALD) realizzato da Thales Alenia Space. ExoMars sarà la prima missione caratterizzata da capacità di movimento sulla la superficie e di analisi in profondità del suolo marziano. I comandi saranno inviati al Rover tramite il Trace Gas Orbiter (TGO), lanciato nella missione ExoMars 2016 e attualmente in orbita intorno a Marte. La rete delle comunicazioni sarà gestita dall’ European Space Operations Centre (ESOC) dell’ESA a Darmstadt, in Germania.

Guidata dall’ESA insieme all’Agenzia Spaziale Russa (Roscosmos), la missione ExoMars 2020 porterà il rover europeo e una piattaforma russa sulla superficie di Marte. Il veicolo sarà lanciato da un razzo Proton nel mese di luglio 2020, quando contestualmente diventerà operativo il centro di controllo della missione presso Altec, e arriverà su Marte il 19 Marzo 2021, dopo un lungo viaggio.

“Questo è un luogo strategico sulla Terra, dal quale ascolteremo gli strumenti del Rover, vedremo ciò che Lei, Rosalind, vede e invieremo comandi per cercare tracce evidenti di vita sopra e sotto la superficie – ha affermato Jan Wörner , Direttore Generale di ESA”.

“Nello studio e nell’esplorazione di Marte l’Italia, attraverso l’ASI, ha una consolidata esperienza grazie alla partecipazione – ricorda Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana – alle maggiori missioni internazionali destinate alla scoperta del Pianeta Rosso. La missione di ExoMars è il compendio della capacità tecnologica italiana messa in campo in questi anni e, che oggi nell’avvio ufficiale dei lavori del centro di controllo missione di Altec, ha l’espressione più ampia nel mostrare le competenze della comunità scientifica e della nostra industria spaziale. Attraverso il ROCC l’Europa avrà una grande opportunità di gestire le attività del Rover su Marte per pianificare e verificare gli spostamenti sulla superficie marziana, alla ricerca delle zone più idonee per gli obiettivi della missione: cercare tracce riconducibili a forme di vita passata e/o presente. Questo ci permetterà di giungere alla identificazione e diffusione di informazioni fondamentali per una più completa conoscenza del pianeta. Il ROCC sarà, quindi, fondamentale per il successo del Rover di ExoMars 2020 e per ASI, questo, sarà il primo passo per candidare la struttura verso prossime missioni per lo studio di Marte ma anche di altri corpi celesti”. Donato Amoroso, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space in Italia, si è detto orgoglioso del ruolo in primo piano in questo ambizioso programma europeo per lo studio del Pianeta Rosso, come pure Vincenzo Giorgio, Amministratore Delegato di ALTEC, struttura logistica all’avanguardia dell’esplorazione robotica europea che ha contribuito alla realizzazione del Rover Operations Control Center.

Il Rover Operations Control Center è composto da differenti sistemi e strutture. Tra queste figurano la Operations room, dove tutte le operazioni del Rover vengono pianificate, gestite ed eseguite insieme ai team scientifici, e il MarsTerrain Simulator (MTS), dove viene simulato il terreno marziano (dal punto di vista morfologico e mineralogico) a supporto dell’attività operativa quotidiana, dei test funzionali del Rover Ground Test Model (GTM) e per riprodurre le contingenze che il Rover si trova ad affrontare sulla superficie marziana. in funzione anche un sistema per riprodurre e testare le operazioni di trapanatura e simulare la variazione di luce marziana.

Exomars 2020: il punto sulla preparazione della missione

La missione ExoMars 2020 si trova in una fase avanzata. Dopo aver integrato e testato con successo il Laboratorio Analtico (ALD), cuore del Rover, nel suo sito di Torino, in Italia, Thales Alenia Space prosegue con le attività di integrazione del Modulo Test del Rover di Terra, un simulatore completo equipaggiato con una copia del modulo ALD, che verrà utilizzato per testare tutte le attività di esplorazione e di ricerca scientifica comandate dal Rover.

Thales Alenia Space sta inoltre sviluppando il software di controllo della missione e completerà l’integrazione e il test del Modulo di Discesa (fornito da Lavochkin) compreso la sua unione al Modulo Carrier (fornito da OHB). I due elementi integrati verranno trasferiti a luglio nel sito Thales Alenia Space a Cannes, dove verrà effettuato il test ambientale. Prima di lasciare il sito Thales Alenia Space a Cannes, il Rover Rosalind Franklin, verrà installato sulla Piattaforma di Lancio Kazachok e il modulo Carrier e insieme formeranno il veicolo spaziale finale che volerà a luglio 2020 da Baikonur, in Kazakhstan, verso Marte.

L’Agenzia Spaziale Europea e Airbus Defence and Space hanno firmato con la NASA un accordo per la fornitura di un terzo modulo di servizio per la navetta Orion nell’ambito della missione Artemis-3. L’ESA ha già un accordo per la fornitura di due European Service Module progettati per Orion, in grado di fornire agli astronauti energia, acqua, aria ed elettricità. L’Italia attraverso Thales Alenia Space, che ha realizzato la struttura del modulo negli stabilimenti di Torino. Il primo modulo è già stato inviato alla Nasa, mentre il secondo, si trova presso gli stabilimenti di Airbus Space Defence di Brema, in attesa di essere spedito negli Stati Uniti nel 2020. La missione Artemis-3 partirà a bordo dello Space Launch System, il razzo Nasa designato per le missioni verso la Luna. Quattro astronauti viaggeranno a bordo della capsula Orion per poi giungere in orbita lunare per agganciarsi al Lunar Gateway, la stazione spaziale cislunare. Da lì due astronauti scenderanno verso il polo sud della Luna con un lander, per sondare la consistenza del ghiaccio presente sulla superficie selenita e già rilevato dalla sonda Lunar Reconnaissance Orbiter. Nico Dettmann, responsabile presso lo Human and Robotic Exploration dell’ESA, definisce l’apporto tecnologico legato alla fornitura del modulo di servizio “fondamentale per il ritorno dell’uomo sulla Luna”.

L’Agenzia Spaziale Europea e Airbus Defence and Space hanno firmato con la NASA un accordo per la fornitura di un terzo modulo di servizio per la navetta Orion nell’ambito della missione Artemis-3. L’ESA ha già un accordo per la fornitura di due European Service Module progettati per Orion, in grado di fornire agli astronauti energia, acqua, aria ed elettricità. L’Italia attraverso Thales Alenia Space, che ha realizzato la struttura del modulo negli stabilimenti di Torino. Il primo modulo è già stato inviato alla Nasa, mentre il secondo, si trova presso gli stabilimenti di Airbus Space Defence di Brema, in attesa di essere spedito negli Stati Uniti nel 2020. La missione Artemis-3 partirà a bordo dello Space Launch System, il razzo Nasa designato per le missioni verso la Luna. Quattro astronauti viaggeranno a bordo della capsula Orion per poi giungere in orbita lunare per agganciarsi al Lunar Gateway, la stazione spaziale cislunare. Da lì due astronauti scenderanno verso il polo sud della Luna con un lander, per sondare la consistenza del ghiaccio presente sulla superficie selenita e già rilevato dalla sonda Lunar Reconnaissance Orbiter. Nico Dettmann, responsabile presso lo Human and Robotic Exploration dell’ESA, definisce l’apporto tecnologico legato alla fornitura del modulo di servizio “fondamentale per il ritorno dell’uomo sulla Luna”.

Sarà il Monte Mufara, 1.865 di altezza nella catena delle Madonie, l’avamposto a difesa del rischio asteroidi. Sulla sua cima sarà collocato Flyeye, telescopio europeo frutto della collaborazione tra ESA, ASI e Ohb Italia che lo ha realizzato negli stabilimenti di Turate in provincia di Como, primo strumento al mondo dotato di un “occhio composito”, simile a quello di una mosca. Una tecnica brevettata da Roberto Ragazzoni dell’Istituto nazionale di astrofisica Alto e due tecnici di OhB Italia, Marco Chiarini e Lorenzo Cibin. Alto sei metri e mezzo, largo quattro e pesante 24 tonnellate, Flyeye consentirà di scoprire asteroidi fino a 40 metri di diametro con un anticipo di almeno tre settimane prima che impattino contro l’atmosfera terrestre, come ha sottolineato Ian Carnelli, responsabile del programma General Studies dell’Agenzia Spaziale Europea.

Sarà il Monte Mufara, 1.865 di altezza nella catena delle Madonie, l’avamposto a difesa del rischio asteroidi. Sulla sua cima sarà collocato Flyeye, telescopio europeo frutto della collaborazione tra ESA, ASI e Ohb Italia che lo ha realizzato negli stabilimenti di Turate in provincia di Como, primo strumento al mondo dotato di un “occhio composito”, simile a quello di una mosca. Una tecnica brevettata da Roberto Ragazzoni dell’Istituto nazionale di astrofisica Alto e due tecnici di OhB Italia, Marco Chiarini e Lorenzo Cibin. Alto sei metri e mezzo, largo quattro e pesante 24 tonnellate, Flyeye consentirà di scoprire asteroidi fino a 40 metri di diametro con un anticipo di almeno tre settimane prima che impattino contro l’atmosfera terrestre, come ha sottolineato Ian Carnelli, responsabile del programma General Studies dell’Agenzia Spaziale Europea.

La NASA ha completato con successo il test preliminare sul sistema di salvataggio al decollo (launch abort system) della capsula Orion, la navicella destinata a trasportare verso la Luna nel 2022 il primo equipaggio del programma Artemis. Orion esordì nel dicembre 2014 quando toccò i 5.800 km di quota per poi rientrare in atmosfera e ammarare nel Pacifico, frenata da tre paracadute come accadeva con le capsule Apollo. E’ bastato un volo di soli tre minuti per testare il sistema di salvataggio che, in caso di aborto del lancio, allontanerebbe l’equipaggio dal razzo mettendolo in sicurezza. Per eseguire il test, che ha avuto luogo alle 13 ora italiana del 2 luglio, è stato utilizzato il missile balistico intercontinentale “Peacekeeper”.

La NASA ha completato con successo il test preliminare sul sistema di salvataggio al decollo (launch abort system) della capsula Orion, la navicella destinata a trasportare verso la Luna nel 2022 il primo equipaggio del programma Artemis. Orion esordì nel dicembre 2014 quando toccò i 5.800 km di quota per poi rientrare in atmosfera e ammarare nel Pacifico, frenata da tre paracadute come accadeva con le capsule Apollo. E’ bastato un volo di soli tre minuti per testare il sistema di salvataggio che, in caso di aborto del lancio, allontanerebbe l’equipaggio dal razzo mettendolo in sicurezza. Per eseguire il test, che ha avuto luogo alle 13 ora italiana del 2 luglio, è stato utilizzato il missile balistico intercontinentale “Peacekeeper”.

Informazioni satellitari sempre più precise e nuovi servizi di osservazione della Terra saranno presto disponibili, grazie a mini veicoli aerospaziali in materiale innovativo (meno di 500 chili di peso), dotati di sistemi propulsivi all’avanguardia che consentono di operare in orbite basse. È l’obiettivo del progetto “Close to the Earth” co-finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con oltre 9 milioni di euro che coinvolge ENEA nell’ambito del Distretto Tecnologico Aerospaziale di Brindisi (DTA).

Informazioni satellitari sempre più precise e nuovi servizi di osservazione della Terra saranno presto disponibili, grazie a mini veicoli aerospaziali in materiale innovativo (meno di 500 chili di peso), dotati di sistemi propulsivi all’avanguardia che consentono di operare in orbite basse. È l’obiettivo del progetto “Close to the Earth” co-finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con oltre 9 milioni di euro che coinvolge ENEA nell’ambito del Distretto Tecnologico Aerospaziale di Brindisi (DTA).

Al Salone Aerospaziale di Parigi Le Bourget l’Agenzia Spaziale Italiana ha mostrato le prime immagini provenienti dal satellite PRISMA, esempio assoluto di eccellenza scientifica e industriale italiana, lanciato il 22 marzo 2019 con il vettore VEGA prodotto da AVIO, e realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica iperspettrale, oltre a diversi equipaggiamenti di bordo, come i sensori d’assetto e il pannello solare. Grazie al centro di controllo della missione situata al centro del Fucino e all’attività di acquisizione e elaborazione dei dati da parte del Centro Spaziale di Matera dell’ASI, sono state prodotte spettacolari fotografie catturate in Italia, Perù e Iraq dal potente sensore iperspettrale a bordo di PRISMA durante il Commissioning del sistema. Il satellite PRISMA, fin dalla fase di collaudo in orbita, dimostra così di rappresentare un guardiano in grado di far luce sullo stato di salute del nostro Pianeta e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Le immagini, ricevute dal Centro Spaziale di Matera, dove opera un team composto da personale specializzato di ASI, Leonardo, Planetek, Telespazio/e-GEOS e OHB Italia, sono state processate con il supporto di scienziati di IREA/CNR e Università degli studi di Milano, Bicocca.

Al Salone Aerospaziale di Parigi Le Bourget l’Agenzia Spaziale Italiana ha mostrato le prime immagini provenienti dal satellite PRISMA, esempio assoluto di eccellenza scientifica e industriale italiana, lanciato il 22 marzo 2019 con il vettore VEGA prodotto da AVIO, e realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica iperspettrale, oltre a diversi equipaggiamenti di bordo, come i sensori d’assetto e il pannello solare. Grazie al centro di controllo della missione situata al centro del Fucino e all’attività di acquisizione e elaborazione dei dati da parte del Centro Spaziale di Matera dell’ASI, sono state prodotte spettacolari fotografie catturate in Italia, Perù e Iraq dal potente sensore iperspettrale a bordo di PRISMA durante il Commissioning del sistema. Il satellite PRISMA, fin dalla fase di collaudo in orbita, dimostra così di rappresentare un guardiano in grado di far luce sullo stato di salute del nostro Pianeta e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Le immagini, ricevute dal Centro Spaziale di Matera, dove opera un team composto da personale specializzato di ASI, Leonardo, Planetek, Telespazio/e-GEOS e OHB Italia, sono state processate con il supporto di scienziati di IREA/CNR e Università degli studi di Milano, Bicocca.

Inaugurato a Torino, all’interno di ALTEC, il Rover Operation Control Center, il centro di controllo della missione ExoMars 2020 che coordinerà e monitorerà le operazioni del Rover. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delle agenzie spaziali Italiana e Europea e di Thales Alenia Space. Intitolato a Rosalind Franklin, la scienziata che contribuì alla scoperta della struttura a doppia elica del dna, il rover Exomars si muoverà sulla superficie di Marte alla ricerca di tracce di vita, cercando di rispondere a domande che da tempo affascinano l’umanità. Il Rover preleverà campioni di suolo marziano con una trivella, costruito e realizzato da Leonardo, e li analizzerà grazie al proprio avanzato Laboratorio Analitico (ALD) realizzato da Thales Alenia Space. ExoMars sarà la prima missione caratterizzata da capacità di movimento sulla la superficie e di analisi in profondità del suolo marziano. I comandi saranno inviati al Rover tramite il Trace Gas Orbiter (TGO), lanciato nella missione ExoMars 2016 e attualmente in orbita intorno a Marte. La rete delle comunicazioni sarà gestita dall’ European Space Operations Centre (ESOC) dell’ESA a Darmstadt, in Germania.

Inaugurato a Torino, all’interno di ALTEC, il Rover Operation Control Center, il centro di controllo della missione ExoMars 2020 che coordinerà e monitorerà le operazioni del Rover. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delle agenzie spaziali Italiana e Europea e di Thales Alenia Space. Intitolato a Rosalind Franklin, la scienziata che contribuì alla scoperta della struttura a doppia elica del dna, il rover Exomars si muoverà sulla superficie di Marte alla ricerca di tracce di vita, cercando di rispondere a domande che da tempo affascinano l’umanità. Il Rover preleverà campioni di suolo marziano con una trivella, costruito e realizzato da Leonardo, e li analizzerà grazie al proprio avanzato Laboratorio Analitico (ALD) realizzato da Thales Alenia Space. ExoMars sarà la prima missione caratterizzata da capacità di movimento sulla la superficie e di analisi in profondità del suolo marziano. I comandi saranno inviati al Rover tramite il Trace Gas Orbiter (TGO), lanciato nella missione ExoMars 2016 e attualmente in orbita intorno a Marte. La rete delle comunicazioni sarà gestita dall’ European Space Operations Centre (ESOC) dell’ESA a Darmstadt, in Germania.