da Sorrentino | Nov 17, 2016 | Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Recensioni

La rivista scientifica Nature ha annunciato la classifica delle 100 migliori istituzioni scientifiche al mondo per quanto riguarda le collaborazioni internazionali e la produzione scientifica, e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) risulta al secondo posto assoluto a livello mondiale. Al primo posto si è piazzato il CNRS francese con un vantaggio sull’INAF di appena l’uno per cento. L’INAF in questa classifica precede il CERN (al terzo posto) e la NASA (sesta), confermando inoltre il suo elevato ranking a livello mondiale in un’altra graduatoria più specifica, ovvero quella delle collaborazioni internazionali nell’ambito delle scienze fisiche, fra le quali spicca la collaborazione Italia-USA per la gestione del Large Binocular Telescope (LBT) in Arizona, un impianto che porta il marchio industriale “Made in Italy”. Questi risultati emergono dal documento “Nature Index Collaboration 2016”, pubblicato online, che ha monitorato la produzione scientifica degli enti di ricerca e università di tutto il mondo tra settembre 2015 e agosto 2016.

La rivista scientifica Nature ha annunciato la classifica delle 100 migliori istituzioni scientifiche al mondo per quanto riguarda le collaborazioni internazionali e la produzione scientifica, e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) risulta al secondo posto assoluto a livello mondiale. Al primo posto si è piazzato il CNRS francese con un vantaggio sull’INAF di appena l’uno per cento. L’INAF in questa classifica precede il CERN (al terzo posto) e la NASA (sesta), confermando inoltre il suo elevato ranking a livello mondiale in un’altra graduatoria più specifica, ovvero quella delle collaborazioni internazionali nell’ambito delle scienze fisiche, fra le quali spicca la collaborazione Italia-USA per la gestione del Large Binocular Telescope (LBT) in Arizona, un impianto che porta il marchio industriale “Made in Italy”. Questi risultati emergono dal documento “Nature Index Collaboration 2016”, pubblicato online, che ha monitorato la produzione scientifica degli enti di ricerca e università di tutto il mondo tra settembre 2015 e agosto 2016.

“Le collaborazioni internazionali sono da sempre uno dei principali obiettivi dell’INAF” afferma il Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Nichi D’Amico “ed è per noi motivo di orgoglio poter affermare che buona parte degli impianti scientifici dell’astronomia moderna, localizzati in tutte le parti del mondo, portano il prestigioso marchio del “Made in Italy”, sia sotto il profilo scientifico, grazie alla eccellenza delle nostre ricercatrici e ricercatori che vi lavorano, sia sotto il profilo tecnologico, grazie alla efficace sinergia che l’INAF ha avviato con l’industria nazionale”. Per Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, “questo risultato attesta la straordinaria qualità della ricerca pubblica italiana, su cui questo governo ha deciso di investire con risorse senza precedenti e semplificazioni attese da molti anni. L’elevato riconoscimento all’Istituto Nazionale di Astrofisica nel campo delle collaborazioni internazionali conferma la capacità del nostro Paese di giocare un ruolo da protagonista nella comunità scientifica e tecnologica globale. Complimenti a INAF per questo traguardo che ci riempie di orgoglio e ci spinge ad andare avanti, come governo, nel sostenere i nostri talenti e le nostre eccellenze, creando le migliori condizioni per fare ricerca in Italia.”

da Sorrentino | Nov 15, 2016 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Recensioni

Il Pianeta Rosso e il desiderio di mettervi piede entro la prima metà degli anni ’30. Un riassunto del futuro prossimo nelle sei puntate della serie “Mars” in onda su National Geographic Channel a partire dal 15 novembre 2016. Il tutto lascia immaginare cosa dovrebbe avvenire nei successivi 17 anni, culminante con la prima missione con equipaggio che sbarca su Marte. La regia è di Ron Howard (lo stesso che ha firmato Apollo 13), decisamente nutrita la lista dei consulenti che hanno concorso alla stesura quanto più veritiera dell’impresa destinata a venire. Si va dal CEO di SpaceX Elon Musk, il cui annuncio di una missione umana su Marte alla platea del congresso internazionale di astronautica a Guadalajara a fine settembre ha fatto scalpore nella comunità scientifica e spaziale, all’astrofisico Neil deGrasse Tyson, direttore dello Hayden Planetarium, Jennifer Trosper, manager della missione Mars 2020 al JPL, Andy Weir, autore di “The Martian”, Robert Zubrin, presidente di The Mars Society e di Pioneer Astronautics.

Il Pianeta Rosso e il desiderio di mettervi piede entro la prima metà degli anni ’30. Un riassunto del futuro prossimo nelle sei puntate della serie “Mars” in onda su National Geographic Channel a partire dal 15 novembre 2016. Il tutto lascia immaginare cosa dovrebbe avvenire nei successivi 17 anni, culminante con la prima missione con equipaggio che sbarca su Marte. La regia è di Ron Howard (lo stesso che ha firmato Apollo 13), decisamente nutrita la lista dei consulenti che hanno concorso alla stesura quanto più veritiera dell’impresa destinata a venire. Si va dal CEO di SpaceX Elon Musk, il cui annuncio di una missione umana su Marte alla platea del congresso internazionale di astronautica a Guadalajara a fine settembre ha fatto scalpore nella comunità scientifica e spaziale, all’astrofisico Neil deGrasse Tyson, direttore dello Hayden Planetarium, Jennifer Trosper, manager della missione Mars 2020 al JPL, Andy Weir, autore di “The Martian”, Robert Zubrin, presidente di The Mars Society e di Pioneer Astronautics.

Il docufilm “Mars” regala una eccezionale qualità delle immagini, che danno la sensazione di tuffarsi nei panorami rimandati dalle sonde in orbita marziana, Mars Recoinassance Orbiter della NASA e Mars Express dell’ESA, e il rover Curiosity. Tuttavia, come riportano le recensioni, la sensazione di realismo arriva prima di tutto dalla tempistica: il calendario segna la data del 2033. Musk ha prospettato lo sbarco dell’uomo su Marte per il 2024, ma ha precisato che rispetterà questa data “se le cose andranno super bene”, e che nonostante farà del suo meglio, non è sicuro di farcela. Di fatto, la prima missione viene ipotizzata con un posticipo di 9 anni e ciò corrisponde ai tempi indicati dalla NASA.

La temperatura media su Marte è di -75°C e la sua sottile atmosfera è composta per oltre il 90% da anidride carbonica. Nonostante le condizioni proibitive, lo scienziato della NASA Chris McKay è convinto che un giorno l’uomo vivrà su Marte, trasformato nel corso del tempo in un pianeta dai cieli blu, con oceani, fiumi e foreste di conifere. National Geographic Channel in questo documentario mostra cosa significa trasformare un pianeta come Marte in una seconda Terra. Si viaggia in Messico sulla cima di un vulcano, dove insediamenti di alberi d’alta quota possono svelare il segreto di come far crescere alberi su Marte. Attraverso una computer grafica assolutamente realistica si prova ad immaginare come potrà apparire un giorno il Pianeta Rosso ormai divenuto “Verde”.

Inoltre c’è il sito MakeMarsHome.com con il conto alla rovescia per l’atterraggio su Marte, il percorso che sta seguendo l’astronave Daedalus per arrivare a destinazione, il sito di atterraggio su Marte e – fra le altre cose – un documentario “reale” della International Mars Science Foundation con il riepilogo della missione, la spiegazione degli obiettivi e dettagli sull’equipaggio.

da Sorrentino | Ott 21, 2016 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Politica Spaziale, Primo Piano

La città di Trento ospita il 24 ottobre il primo International Space Forum for Global Challenges organizzato dall’International Astronautical Federation (IAF), dall’International Accademy of Astronautics (IAA) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). L’ideazione dell’International Space Forum for Global Challenges parte dalla considerazione che le accademie spaziali e le università sono presenti in tutto il mondo, una rete capillare di conoscenze e specializzazioni nelle discipline scientifiche e tecnologiche alla base dei programmi spaziali. Questa rete è una ricchezza fondamentale, sia per i paesi sviluppati che per i paesi in via di sviluppo a cui l’evento è particolarmente dedicato. Per mezzo dell’attività del Forum di Trento verrà rafforzato il coinvolgimento delle accademie spaziali e delle università nell’elaborazione delle politiche spaziali per far fronte a sfide globali tra le quali la tutela dell’ambiente, i cambiamenti climatici e la gestione dei “big Data”. Questi i principali temi del Forum di Trento, primo convegno internazionale a livello ministeriale sulle politiche della formazione e della ricerca associate ai programmi spaziali, e coinvolgerà membri di governo responsabili della formazione e dello spazio, così come rappresentanti delle agenzie spaziali nazionali e di istituzioni accademiche e universitarie di diversi Paesi. Con questo incontro di alto livello che coinvolge ben 83 Paesi, l’Italia conferma il suo ruolo di primo piano nel promuovere il progresso della scienza e della tecnologia con lo sviluppo di partnership internazionali per una crescita sempre più sostenibile delle attività spaziali a beneficio dell’umanità. Al termine del summit, ospitato dalle 10 alle 17 nel Palazzo della Provincia di Trento, l’illustrazione dei i punti della risoluzione approvata dagli organizzatori del vertice, presente il Ministro della Istruzione, Università e Ricerca Stefania Giannini.

da Sorrentino | Ott 15, 2016 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano

La scienza di Exomars, la missione dell’Agenzia Spaziale Europea congiunta con Roscomos entrata nella fase culminante e realizzata con il rilevante contributo scientifico e industriale italiano, ha catalizzato l’avvio della seconda giornata di lavori della conferenza europea della Mars Society 2016 organizzata a Bergamo, sede della Italian Mars Society. Apertasi con l’intervento di Robert Zubrin, presidente di Mars Society USA e fondatore dell’associazione, il quale ha illustrato la visione di assieme delle tecnologie spaziali da implementare per la colonizzazione del Pianeta Rosso, la conferenza ospita alcuni dei massimi esperti nel campo delle architetture abitative e delle tecnologie di supporto alla vita per le missioni umane su Marte, della robotica, del controllo remoto dei sistemi, dell’agricoltura spaziale e dell’astrobiologia. Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Enzo Giorgio (nella foto), amministratore delegato di Altec Torino, hanno tracciato il significato del missione ExoMars2016, partita nel marzo scorso dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, e giunta alla vigilia della separazione tra il Trace Gas Orbiter (TGO), il modulo destinatp a inserirsi nell’orbita di Marte per studiare concentrazioni e processi di gas come argon e metano ed evidenziarne eventuali tracce biologiche, e il lander intitolato al grande astronomo italiano Schiaparelli (realizzato negli stabilimenti di Thales Alenia Space Italia a Torino), programmato per l’operazione di ammartaggio nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre nella regione Meridiani Planum del Pianeta Rosso, testando la tecnologia per l’ingresso nell’atmosfera marziana e consentendone di analizzare gli strati grazie alla strumentazione progettata e sviluppata in Italia.

La scienza di Exomars, la missione dell’Agenzia Spaziale Europea congiunta con Roscomos entrata nella fase culminante e realizzata con il rilevante contributo scientifico e industriale italiano, ha catalizzato l’avvio della seconda giornata di lavori della conferenza europea della Mars Society 2016 organizzata a Bergamo, sede della Italian Mars Society. Apertasi con l’intervento di Robert Zubrin, presidente di Mars Society USA e fondatore dell’associazione, il quale ha illustrato la visione di assieme delle tecnologie spaziali da implementare per la colonizzazione del Pianeta Rosso, la conferenza ospita alcuni dei massimi esperti nel campo delle architetture abitative e delle tecnologie di supporto alla vita per le missioni umane su Marte, della robotica, del controllo remoto dei sistemi, dell’agricoltura spaziale e dell’astrobiologia. Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Enzo Giorgio (nella foto), amministratore delegato di Altec Torino, hanno tracciato il significato del missione ExoMars2016, partita nel marzo scorso dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, e giunta alla vigilia della separazione tra il Trace Gas Orbiter (TGO), il modulo destinatp a inserirsi nell’orbita di Marte per studiare concentrazioni e processi di gas come argon e metano ed evidenziarne eventuali tracce biologiche, e il lander intitolato al grande astronomo italiano Schiaparelli (realizzato negli stabilimenti di Thales Alenia Space Italia a Torino), programmato per l’operazione di ammartaggio nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre nella regione Meridiani Planum del Pianeta Rosso, testando la tecnologia per l’ingresso nell’atmosfera marziana e consentendone di analizzare gli strati grazie alla strumentazione progettata e sviluppata in Italia.

da Sorrentino | Ott 9, 2016 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano

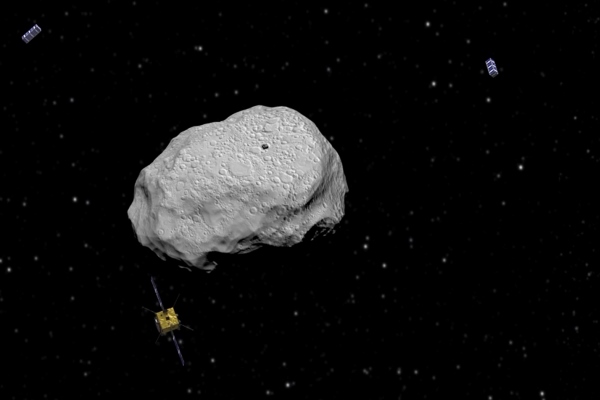

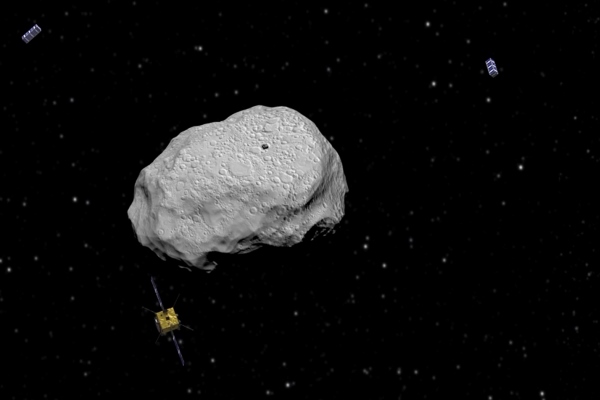

Gli asteroidi da minaccia a compagni di viaggio nella ricerca di origine ed evoluzione del sistema solare. Questi corpi celesti minori, fino a poco tempo fa considerati poco più di sassi da cui difendersi qualora fossero in rotta di collisione con la Terra, sono diventati oggetto di studio e prossimi obiettivi di ricognizioni spaziali ravvicinate. Intorno a questo tema BergamoScienza ha riunito un pool di esperti per una conferenza che ha illustrato le azioni messe in campo dall’Agenzia Spaziale Europea, sia per la catalogazione degli asteroidi che per arrivare a intercettarne uno attraverso una missione dedicata, e l’obiettivo della NASA di arrivare alla cattura di un pezzo da collocare in orbita lunare per facilitarne lo studio. Il Centro di Coordinamento per gli Oggetti Vicini alla Terra, inaugurato all’ESRIN di Frascati nel 2013, sta rafforzando il contributo dell’Europa alla caccia a livello mondiale agli asteroidi ed agli altri oggetti naturali pericolosi che potrebbero colpire la Terra. Sono quelli contraddistinti dall’acronimo NEO (Near Earth Object) e rappresentano solo una minima parte degli oltre 600.000 asteroidi conosciuti nel nostro sistema solare. I NEO hanno misure che variano da metri a decine di chilometri, le cui orbite intorno al Sole si avvicinano a quella del nostro pianeta. “Fino al secolo scorso se ne conosceva un migliaio, oggi siamo arrivati a 15mila e se ne catalogano mille a semestre” – ha spiegato Ettore Perozzi, responsabile delle operazioni del centro per il monitoraggio del rischio asteroidale dell’ESA – Nel corso della sua storia la Terra è stata ripetutamente colpita da corpi celesti vaganti nello spazio. Lo testimoniano le tracce che quegli eventi hanno lasciato sulla superficie del pianeta: i crateri da impatto. Il più famoso e fotografato si chiama “Meteor Crater” e si trova in Arizona, ma ce ne sono di tutte le misure: piccoli, relativamente innocui e recenti oppure grandi centinaia di chilometri e responsabili dei cambiamenti climatici che hanno portato all’estinzione di moltissime specie viventi, non solo i dinosauri. Una prova drammatica che alcuni di questi possono colpire la Terra si è avuta il 15 febbraio 2013, quando un oggetto sconosciuto che si pensa avesse un diametro di 17-20mt è esploso sopra Chelyabinsk, in Russia, con un’energia pari a 20-30 volte quella della bomba atomica di Hiroshima. L’onda d’urto risultante ha causato danni diffusi e feriti, facendone il più grande oggetto naturale ad essere entrato nell’atmosfera dall’evento di Tunguska nel 1908”.

Gli asteroidi da minaccia a compagni di viaggio nella ricerca di origine ed evoluzione del sistema solare. Questi corpi celesti minori, fino a poco tempo fa considerati poco più di sassi da cui difendersi qualora fossero in rotta di collisione con la Terra, sono diventati oggetto di studio e prossimi obiettivi di ricognizioni spaziali ravvicinate. Intorno a questo tema BergamoScienza ha riunito un pool di esperti per una conferenza che ha illustrato le azioni messe in campo dall’Agenzia Spaziale Europea, sia per la catalogazione degli asteroidi che per arrivare a intercettarne uno attraverso una missione dedicata, e l’obiettivo della NASA di arrivare alla cattura di un pezzo da collocare in orbita lunare per facilitarne lo studio. Il Centro di Coordinamento per gli Oggetti Vicini alla Terra, inaugurato all’ESRIN di Frascati nel 2013, sta rafforzando il contributo dell’Europa alla caccia a livello mondiale agli asteroidi ed agli altri oggetti naturali pericolosi che potrebbero colpire la Terra. Sono quelli contraddistinti dall’acronimo NEO (Near Earth Object) e rappresentano solo una minima parte degli oltre 600.000 asteroidi conosciuti nel nostro sistema solare. I NEO hanno misure che variano da metri a decine di chilometri, le cui orbite intorno al Sole si avvicinano a quella del nostro pianeta. “Fino al secolo scorso se ne conosceva un migliaio, oggi siamo arrivati a 15mila e se ne catalogano mille a semestre” – ha spiegato Ettore Perozzi, responsabile delle operazioni del centro per il monitoraggio del rischio asteroidale dell’ESA – Nel corso della sua storia la Terra è stata ripetutamente colpita da corpi celesti vaganti nello spazio. Lo testimoniano le tracce che quegli eventi hanno lasciato sulla superficie del pianeta: i crateri da impatto. Il più famoso e fotografato si chiama “Meteor Crater” e si trova in Arizona, ma ce ne sono di tutte le misure: piccoli, relativamente innocui e recenti oppure grandi centinaia di chilometri e responsabili dei cambiamenti climatici che hanno portato all’estinzione di moltissime specie viventi, non solo i dinosauri. Una prova drammatica che alcuni di questi possono colpire la Terra si è avuta il 15 febbraio 2013, quando un oggetto sconosciuto che si pensa avesse un diametro di 17-20mt è esploso sopra Chelyabinsk, in Russia, con un’energia pari a 20-30 volte quella della bomba atomica di Hiroshima. L’onda d’urto risultante ha causato danni diffusi e feriti, facendone il più grande oggetto naturale ad essere entrato nell’atmosfera dall’evento di Tunguska nel 1908”.

Oltre a catalogarli e monitorarli, si procede alla preparazione di missioni che consentano di visitarli. Prima fra queste è AIM, acronimo di per Asteroid Impact Mission, progetto di cui è responsabile Ian Carnelli dell’Agenzia Spaziale Europea e che si pone l’obiettivo di inviare una sonda a intercettare un piccolo asteroide su cui atterrare con un mini-lander, fornendo parametri di calibro a una sonda della NASA che avrà il compito di colpire il corpo asteroidale. La missione AIM partirà nel 2020 e avvicinerà due anni dopo l’asteroide Didymos intorno al quale orbita una luna del diametro di circa 170 metri e la cui gravità è pari a qualche millesimo rispetto a quella terrestre. Su questa luna satellite del corpo asteroidale approderà nel 2022 il micro-lander Mascot-2 che verrà rilasciato alla velocità di circa 5 cm/s e rimarrà in contatto con la sonda madre grazie a un nuovo sistema di comunicazione tra satelliti. I sensori di navigazione e controllo a bordo della sonda raccoglieranno i dati dell’approdo del lander sia per motivi scientifici, sia per determinare il corretto orientamento dei suoi pannelli solari, grazie ai quali potrà alimentarsi per diverse settimane ed effettuare le operazioni di superficie. Sia la sonda madre che il lander ospiteranno un emettitore e un ricevitore di segnale, garantendo una mappatura dettagliata della struttura interna dell’asteroide. In seguito la luna di Didymos verrà colpita dalla sonda DART della NASA, e Mascot-2 ripeterà le misurazioni per valutare i cambiamenti strutturali dovuti all’impatto. AIM e DART fanno parte della missione congiunta ESA e NASA per lo studio dell’impatto su un asteroide e la valutazione della sua deflessione orbitale. “La missione AIM è la diretta emanazione dello straordinario successo ottenuto dall’Agenzia Spaziale Europea con Rosetta, culminato con l’approdo del modulo Philae e l’impatto finale della sonda sul nucleo cometario” ha chiosato Carnelli.

Il video della missone AIM

La NASA e l’Agenzia Spaziale Italiana stanno studiando una forma di collaborazione tecnologica per la Asteroid Redirect Mission, il cui lancio è previsto nel dicembre 2021. La missione, divisa in due parti, prevede un primo segmento che include un volo robotico con propulsione elettrica (solare) verso un asteroide vicino alla Terra. L’intento è di catturare un grande masso dalla sua superficie, per poi inserirlo in un’orbita intorno alla Luna. Il secondo segmento è una missione con equipaggio a metà degli anni 2020 per investigare la massa dell’asteroide vicino alla Luna e riportare campioni sulla Terra. ARM dimostrerà un certo numero di capacità necessarie per la NASA per il futuro viaggio per Marte – ha sottolineato Marco Tantardini, associato nell’unità tecnica di presidenza dell’ASI e punto di contatto con la NASA per la partecipazione italiana alla missione ARM – Tra queste, una forte propulsione elettrica solare e l’interazione degli astronauti con oggetti naturali nello spazio profondo. Alla base della collaborazione con la NASA la grande esperienza dell’Agenzia Spaziale Italiana in missioni di esplorazione robotica”.

Il video della missione ARM

“Le missioni di esplorazione degli asteroidi discende dai programmi avanzati realizzati dall’Europa spaziale nel sistema solare”. La sottolineatura è di Fabio Favata, coordinatore del programma scientifico dell’ESA, il quale avanza dubbi sull’ipotesi di sfruttamento commerciale delle risorse minerarie di questi corpi in ragione dei costi elevati che renderebbero economicamente insostenibile l’impresa. L’invito di Favata è a concentrarsi sugli studi relativi alla natura degli asteroidi e catalogarli con estrema precisione, testando tecniche di disturbo della traiettoria che possano garantirne l’allontanamento da un’eventuale rotta di collisione.

da Sorrentino | Ott 9, 2016 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Fisica, Primo Piano

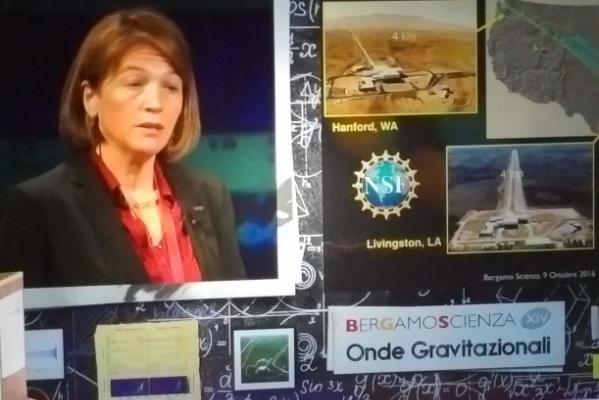

Il suono rivelatore delle onde gravitazionali, un segnale giunto fino a noi a seguito della collisione tra due buchi neri avvenuta un miliardo e mezzo di anni fa. Lo ha proposto Laura Cadonati, professore Associato di Fisica al Georgia Institute of Technology di Atlanta e membro del Centro di Astrofisica Relativistica, alla platea della XIV edizione di BergamoScienza che ha rivissuto nella cornice del teatro Donizetti l’evento del 14 settembre 2015 che ha portato alla scoperta delle onde gravitazionali postulate da Albert Einstein un secolo prima, a conferma della teoria della relatività. Da quel giorno, quando l’antenna gravitazionale LIGO ha rivelato per la prima volta in maniera diretta il passaggio di un’onda gravitazionale, è iniziata l’era dell’astronomia gravitazionale. Ne hanno discusso, insieme a Laura Cadonati, il fisico Eugenio Coccia (che con Adalberto Giazotto fa parte del team internazionale che ha validato la scoperta) e Renato Angelo Ricci. Laura Cadonati, coordinatrice dell’analisi dei dati di Ligo, ha ricordato come la massa di ognuno dei buchi neri protagonisti dell’evento generatore delle onde gravitazionali avesse la massa di 30 Soli, ma con un’ampiezza di appena 200 km, pari più o meno al territorio della Lombardia. Un secondo evento è stato osservato poi il 25 dicembre 2015, una straordinaria strenna natalizia per i gruppi di ricerca che lavorano agli interferometri Ligo e Virgo, che si trova a Cascina di Pisa.

Il suono rivelatore delle onde gravitazionali, un segnale giunto fino a noi a seguito della collisione tra due buchi neri avvenuta un miliardo e mezzo di anni fa. Lo ha proposto Laura Cadonati, professore Associato di Fisica al Georgia Institute of Technology di Atlanta e membro del Centro di Astrofisica Relativistica, alla platea della XIV edizione di BergamoScienza che ha rivissuto nella cornice del teatro Donizetti l’evento del 14 settembre 2015 che ha portato alla scoperta delle onde gravitazionali postulate da Albert Einstein un secolo prima, a conferma della teoria della relatività. Da quel giorno, quando l’antenna gravitazionale LIGO ha rivelato per la prima volta in maniera diretta il passaggio di un’onda gravitazionale, è iniziata l’era dell’astronomia gravitazionale. Ne hanno discusso, insieme a Laura Cadonati, il fisico Eugenio Coccia (che con Adalberto Giazotto fa parte del team internazionale che ha validato la scoperta) e Renato Angelo Ricci. Laura Cadonati, coordinatrice dell’analisi dei dati di Ligo, ha ricordato come la massa di ognuno dei buchi neri protagonisti dell’evento generatore delle onde gravitazionali avesse la massa di 30 Soli, ma con un’ampiezza di appena 200 km, pari più o meno al territorio della Lombardia. Un secondo evento è stato osservato poi il 25 dicembre 2015, una straordinaria strenna natalizia per i gruppi di ricerca che lavorano agli interferometri Ligo e Virgo, che si trova a Cascina di Pisa.

L’ascolto del passaggio delle onde gravitazionali

“L’effetto di un’onda gravitazionale è una deformazione della Terra nell’ordine di 10 alla meno 18 metri – spiega Laura Cadonati – Per poterlo osservare è stato necessario sviluppare la tecnologia adatta. Gli interferometri laser di cui disponiamo sono rivelatori sufficientemente sensibili per rilevarle. Ligo ha due bracci lunghi 4 chilometri, Virgo 3. Il raggio di luce laser prodotto viene separato in due facendoli riflettere su due specchi sospesi alla fine dei bracci per poi farli convergere e ricongiungerli. Il passaggio dell’onda gravitazionale provoca una lievissima oscillazione degli specchi, che corrisponde a una piccola emissione di luce osservabile». In pratica, ciò che masse gigantesche producono è qualcosa di estremamente debole.

Le prime due onde gravitazionali osservate provenivano rispettivamente dall’emisfero sud e nord dell’Universo. E’ presumibile che la rete degli scienziati impegnato nello studio delle onde gravitazionali si allarghi progressivamente, anche perché accanto agli interferometri Ligo e Virgo stanno per sorgere due nuovi rilevatori in Giappone e India. L’attenzione si concentra su diverse possibili sorgenti di onde gravitazionali. Tra queste le stelle di neutroni, ovvero ciò che resta di una supernova giunta a fine vita. Un’avventura affascinante, appena iniziata, per scandagliare più a fondo i segreti dell’Universo.

La rivista scientifica Nature ha annunciato la classifica delle 100 migliori istituzioni scientifiche al mondo per quanto riguarda le collaborazioni internazionali e la produzione scientifica, e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) risulta al secondo posto assoluto a livello mondiale. Al primo posto si è piazzato il CNRS francese con un vantaggio sull’INAF di appena l’uno per cento. L’INAF in questa classifica precede il CERN (al terzo posto) e la NASA (sesta), confermando inoltre il suo elevato ranking a livello mondiale in un’altra graduatoria più specifica, ovvero quella delle collaborazioni internazionali nell’ambito delle scienze fisiche, fra le quali spicca la collaborazione Italia-USA per la gestione del Large Binocular Telescope (LBT) in Arizona, un impianto che porta il marchio industriale “Made in Italy”. Questi risultati emergono dal documento “Nature Index Collaboration 2016”, pubblicato online, che ha monitorato la produzione scientifica degli enti di ricerca e università di tutto il mondo tra settembre 2015 e agosto 2016.

La rivista scientifica Nature ha annunciato la classifica delle 100 migliori istituzioni scientifiche al mondo per quanto riguarda le collaborazioni internazionali e la produzione scientifica, e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) risulta al secondo posto assoluto a livello mondiale. Al primo posto si è piazzato il CNRS francese con un vantaggio sull’INAF di appena l’uno per cento. L’INAF in questa classifica precede il CERN (al terzo posto) e la NASA (sesta), confermando inoltre il suo elevato ranking a livello mondiale in un’altra graduatoria più specifica, ovvero quella delle collaborazioni internazionali nell’ambito delle scienze fisiche, fra le quali spicca la collaborazione Italia-USA per la gestione del Large Binocular Telescope (LBT) in Arizona, un impianto che porta il marchio industriale “Made in Italy”. Questi risultati emergono dal documento “Nature Index Collaboration 2016”, pubblicato online, che ha monitorato la produzione scientifica degli enti di ricerca e università di tutto il mondo tra settembre 2015 e agosto 2016.

Il Pianeta Rosso e il desiderio di mettervi piede entro la prima metà degli anni ’30. Un riassunto del futuro prossimo nelle sei puntate della serie “Mars” in onda su National Geographic Channel a partire dal 15 novembre 2016. Il tutto lascia immaginare cosa dovrebbe avvenire nei successivi 17 anni, culminante con la prima missione con equipaggio che sbarca su Marte. La regia è di Ron Howard (lo stesso che ha firmato Apollo 13), decisamente nutrita la lista dei consulenti che hanno concorso alla stesura quanto più veritiera dell’impresa destinata a venire. Si va dal CEO di SpaceX Elon Musk, il cui annuncio di una missione umana su Marte alla platea del congresso internazionale di astronautica a Guadalajara a fine settembre ha fatto scalpore nella comunità scientifica e spaziale, all’astrofisico Neil deGrasse Tyson, direttore dello Hayden Planetarium, Jennifer Trosper, manager della missione Mars 2020 al JPL, Andy Weir, autore di “The Martian”, Robert Zubrin, presidente di The Mars Society e di Pioneer Astronautics.

Il Pianeta Rosso e il desiderio di mettervi piede entro la prima metà degli anni ’30. Un riassunto del futuro prossimo nelle sei puntate della serie “Mars” in onda su National Geographic Channel a partire dal 15 novembre 2016. Il tutto lascia immaginare cosa dovrebbe avvenire nei successivi 17 anni, culminante con la prima missione con equipaggio che sbarca su Marte. La regia è di Ron Howard (lo stesso che ha firmato Apollo 13), decisamente nutrita la lista dei consulenti che hanno concorso alla stesura quanto più veritiera dell’impresa destinata a venire. Si va dal CEO di SpaceX Elon Musk, il cui annuncio di una missione umana su Marte alla platea del congresso internazionale di astronautica a Guadalajara a fine settembre ha fatto scalpore nella comunità scientifica e spaziale, all’astrofisico Neil deGrasse Tyson, direttore dello Hayden Planetarium, Jennifer Trosper, manager della missione Mars 2020 al JPL, Andy Weir, autore di “The Martian”, Robert Zubrin, presidente di The Mars Society e di Pioneer Astronautics.

La scienza di Exomars, la missione dell’Agenzia Spaziale Europea congiunta con Roscomos entrata nella fase culminante e realizzata con il rilevante contributo scientifico e industriale italiano, ha catalizzato l’avvio della seconda giornata di lavori della conferenza europea della Mars Society 2016 organizzata a Bergamo, sede della Italian Mars Society. Apertasi con l’intervento di Robert Zubrin, presidente di Mars Society USA e fondatore dell’associazione, il quale ha illustrato la visione di assieme delle tecnologie spaziali da implementare per la colonizzazione del Pianeta Rosso, la conferenza ospita alcuni dei massimi esperti nel campo delle architetture abitative e delle tecnologie di supporto alla vita per le missioni umane su Marte, della robotica, del controllo remoto dei sistemi, dell’agricoltura spaziale e dell’astrobiologia. Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Enzo Giorgio (nella foto), amministratore delegato di Altec Torino, hanno tracciato il significato del missione ExoMars2016, partita nel marzo scorso dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, e giunta alla vigilia della separazione tra il Trace Gas Orbiter (TGO), il modulo destinatp a inserirsi nell’orbita di Marte per studiare concentrazioni e processi di gas come argon e metano ed evidenziarne eventuali tracce biologiche, e il lander intitolato al grande astronomo italiano Schiaparelli (realizzato negli stabilimenti di Thales Alenia Space Italia a Torino), programmato per l’operazione di ammartaggio nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre nella regione Meridiani Planum del Pianeta Rosso, testando la tecnologia per l’ingresso nell’atmosfera marziana e consentendone di analizzare gli strati grazie alla strumentazione progettata e sviluppata in Italia.

La scienza di Exomars, la missione dell’Agenzia Spaziale Europea congiunta con Roscomos entrata nella fase culminante e realizzata con il rilevante contributo scientifico e industriale italiano, ha catalizzato l’avvio della seconda giornata di lavori della conferenza europea della Mars Society 2016 organizzata a Bergamo, sede della Italian Mars Society. Apertasi con l’intervento di Robert Zubrin, presidente di Mars Society USA e fondatore dell’associazione, il quale ha illustrato la visione di assieme delle tecnologie spaziali da implementare per la colonizzazione del Pianeta Rosso, la conferenza ospita alcuni dei massimi esperti nel campo delle architetture abitative e delle tecnologie di supporto alla vita per le missioni umane su Marte, della robotica, del controllo remoto dei sistemi, dell’agricoltura spaziale e dell’astrobiologia. Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Enzo Giorgio (nella foto), amministratore delegato di Altec Torino, hanno tracciato il significato del missione ExoMars2016, partita nel marzo scorso dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, e giunta alla vigilia della separazione tra il Trace Gas Orbiter (TGO), il modulo destinatp a inserirsi nell’orbita di Marte per studiare concentrazioni e processi di gas come argon e metano ed evidenziarne eventuali tracce biologiche, e il lander intitolato al grande astronomo italiano Schiaparelli (realizzato negli stabilimenti di Thales Alenia Space Italia a Torino), programmato per l’operazione di ammartaggio nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre nella regione Meridiani Planum del Pianeta Rosso, testando la tecnologia per l’ingresso nell’atmosfera marziana e consentendone di analizzare gli strati grazie alla strumentazione progettata e sviluppata in Italia.

Gli asteroidi da minaccia a compagni di viaggio nella ricerca di origine ed evoluzione del sistema solare. Questi corpi celesti minori, fino a poco tempo fa considerati poco più di sassi da cui difendersi qualora fossero in rotta di collisione con la Terra, sono diventati oggetto di studio e prossimi obiettivi di ricognizioni spaziali ravvicinate. Intorno a questo tema BergamoScienza ha riunito un pool di esperti per una conferenza che ha illustrato le azioni messe in campo dall’Agenzia Spaziale Europea, sia per la catalogazione degli asteroidi che per arrivare a intercettarne uno attraverso una missione dedicata, e l’obiettivo della NASA di arrivare alla cattura di un pezzo da collocare in orbita lunare per facilitarne lo studio. Il Centro di Coordinamento per gli Oggetti Vicini alla Terra, inaugurato all’ESRIN di Frascati nel 2013, sta rafforzando il contributo dell’Europa alla caccia a livello mondiale agli asteroidi ed agli altri oggetti naturali pericolosi che potrebbero colpire la Terra. Sono quelli contraddistinti dall’acronimo NEO (Near Earth Object) e rappresentano solo una minima parte degli oltre 600.000 asteroidi conosciuti nel nostro sistema solare. I NEO hanno misure che variano da metri a decine di chilometri, le cui orbite intorno al Sole si avvicinano a quella del nostro pianeta. “Fino al secolo scorso se ne conosceva un migliaio, oggi siamo arrivati a 15mila e se ne catalogano mille a semestre” – ha spiegato Ettore Perozzi, responsabile delle operazioni del centro per il monitoraggio del rischio asteroidale dell’ESA – Nel corso della sua storia la Terra è stata ripetutamente colpita da corpi celesti vaganti nello spazio. Lo testimoniano le tracce che quegli eventi hanno lasciato sulla superficie del pianeta: i crateri da impatto. Il più famoso e fotografato si chiama “Meteor Crater” e si trova in Arizona, ma ce ne sono di tutte le misure: piccoli, relativamente innocui e recenti oppure grandi centinaia di chilometri e responsabili dei cambiamenti climatici che hanno portato all’estinzione di moltissime specie viventi, non solo i dinosauri. Una prova drammatica che alcuni di questi possono colpire la Terra si è avuta il 15 febbraio 2013, quando un oggetto sconosciuto che si pensa avesse un diametro di 17-20mt è esploso sopra Chelyabinsk, in Russia, con un’energia pari a 20-30 volte quella della bomba atomica di Hiroshima. L’onda d’urto risultante ha causato danni diffusi e feriti, facendone il più grande oggetto naturale ad essere entrato nell’atmosfera dall’evento di Tunguska nel 1908”.

Gli asteroidi da minaccia a compagni di viaggio nella ricerca di origine ed evoluzione del sistema solare. Questi corpi celesti minori, fino a poco tempo fa considerati poco più di sassi da cui difendersi qualora fossero in rotta di collisione con la Terra, sono diventati oggetto di studio e prossimi obiettivi di ricognizioni spaziali ravvicinate. Intorno a questo tema BergamoScienza ha riunito un pool di esperti per una conferenza che ha illustrato le azioni messe in campo dall’Agenzia Spaziale Europea, sia per la catalogazione degli asteroidi che per arrivare a intercettarne uno attraverso una missione dedicata, e l’obiettivo della NASA di arrivare alla cattura di un pezzo da collocare in orbita lunare per facilitarne lo studio. Il Centro di Coordinamento per gli Oggetti Vicini alla Terra, inaugurato all’ESRIN di Frascati nel 2013, sta rafforzando il contributo dell’Europa alla caccia a livello mondiale agli asteroidi ed agli altri oggetti naturali pericolosi che potrebbero colpire la Terra. Sono quelli contraddistinti dall’acronimo NEO (Near Earth Object) e rappresentano solo una minima parte degli oltre 600.000 asteroidi conosciuti nel nostro sistema solare. I NEO hanno misure che variano da metri a decine di chilometri, le cui orbite intorno al Sole si avvicinano a quella del nostro pianeta. “Fino al secolo scorso se ne conosceva un migliaio, oggi siamo arrivati a 15mila e se ne catalogano mille a semestre” – ha spiegato Ettore Perozzi, responsabile delle operazioni del centro per il monitoraggio del rischio asteroidale dell’ESA – Nel corso della sua storia la Terra è stata ripetutamente colpita da corpi celesti vaganti nello spazio. Lo testimoniano le tracce che quegli eventi hanno lasciato sulla superficie del pianeta: i crateri da impatto. Il più famoso e fotografato si chiama “Meteor Crater” e si trova in Arizona, ma ce ne sono di tutte le misure: piccoli, relativamente innocui e recenti oppure grandi centinaia di chilometri e responsabili dei cambiamenti climatici che hanno portato all’estinzione di moltissime specie viventi, non solo i dinosauri. Una prova drammatica che alcuni di questi possono colpire la Terra si è avuta il 15 febbraio 2013, quando un oggetto sconosciuto che si pensa avesse un diametro di 17-20mt è esploso sopra Chelyabinsk, in Russia, con un’energia pari a 20-30 volte quella della bomba atomica di Hiroshima. L’onda d’urto risultante ha causato danni diffusi e feriti, facendone il più grande oggetto naturale ad essere entrato nell’atmosfera dall’evento di Tunguska nel 1908”.

Il suono rivelatore delle onde gravitazionali, un segnale giunto fino a noi a seguito della collisione tra due buchi neri avvenuta un miliardo e mezzo di anni fa. Lo ha proposto Laura Cadonati, professore Associato di Fisica al Georgia Institute of Technology di Atlanta e membro del Centro di Astrofisica Relativistica, alla platea della XIV edizione di BergamoScienza che ha rivissuto nella cornice del teatro Donizetti l’evento del 14 settembre 2015 che ha portato alla scoperta delle onde gravitazionali postulate da Albert Einstein un secolo prima, a conferma della teoria della relatività. Da quel giorno, quando l’antenna gravitazionale LIGO ha rivelato per la prima volta in maniera diretta il passaggio di un’onda gravitazionale, è iniziata l’era dell’astronomia gravitazionale. Ne hanno discusso, insieme a Laura Cadonati, il fisico Eugenio Coccia (che con Adalberto Giazotto fa parte del team internazionale che ha validato la scoperta) e Renato Angelo Ricci. Laura Cadonati, coordinatrice dell’analisi dei dati di Ligo, ha ricordato come la massa di ognuno dei buchi neri protagonisti dell’evento generatore delle onde gravitazionali avesse la massa di 30 Soli, ma con un’ampiezza di appena 200 km, pari più o meno al territorio della Lombardia. Un secondo evento è stato osservato poi il 25 dicembre 2015, una straordinaria strenna natalizia per i gruppi di ricerca che lavorano agli interferometri Ligo e Virgo, che si trova a Cascina di Pisa.

Il suono rivelatore delle onde gravitazionali, un segnale giunto fino a noi a seguito della collisione tra due buchi neri avvenuta un miliardo e mezzo di anni fa. Lo ha proposto Laura Cadonati, professore Associato di Fisica al Georgia Institute of Technology di Atlanta e membro del Centro di Astrofisica Relativistica, alla platea della XIV edizione di BergamoScienza che ha rivissuto nella cornice del teatro Donizetti l’evento del 14 settembre 2015 che ha portato alla scoperta delle onde gravitazionali postulate da Albert Einstein un secolo prima, a conferma della teoria della relatività. Da quel giorno, quando l’antenna gravitazionale LIGO ha rivelato per la prima volta in maniera diretta il passaggio di un’onda gravitazionale, è iniziata l’era dell’astronomia gravitazionale. Ne hanno discusso, insieme a Laura Cadonati, il fisico Eugenio Coccia (che con Adalberto Giazotto fa parte del team internazionale che ha validato la scoperta) e Renato Angelo Ricci. Laura Cadonati, coordinatrice dell’analisi dei dati di Ligo, ha ricordato come la massa di ognuno dei buchi neri protagonisti dell’evento generatore delle onde gravitazionali avesse la massa di 30 Soli, ma con un’ampiezza di appena 200 km, pari più o meno al territorio della Lombardia. Un secondo evento è stato osservato poi il 25 dicembre 2015, una straordinaria strenna natalizia per i gruppi di ricerca che lavorano agli interferometri Ligo e Virgo, che si trova a Cascina di Pisa.