da Sorrentino | Giu 3, 2017 | Attualità, Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Recensioni

Franco Malerba, primo astronauta italiano, ha inaugurato il tour del 25ennale della storica missione STS-46 a bordo dello Space Shuttle Atlantis, parlando al Festival del Volo organizzato nella ex area Expo a Milano (2-4 giugno 2017). Accanto a lui Amalia Ercoli Finzi, prima donna laureata in ingegneria aerospaziale e signora italiana dello Spazio, protagonista della missione Rosetta culminata con l’approdo su una cometa di un veicolo costruito dall’uomo. Un evento scientifico promosso da Umberto Cavallaro, presidente ASITAF (associazione di astrofilatelia), saggista di storia dell’esplorazione spaziale, autore della mostra sull’Italia nello Spazio, sulle donne astronaute e sul “cibo nello spazio”, allestite al piano terreno di Palazzo Italia e Marco Majrani, ideatore del Festival del Volo e maggior esperto di storia dell’aerostatica, al quale è toccato rievocare il pionierismo e i primati storici di Milano in campo aeronautico.

Franco Malerba, primo astronauta italiano, ha inaugurato il tour del 25ennale della storica missione STS-46 a bordo dello Space Shuttle Atlantis, parlando al Festival del Volo organizzato nella ex area Expo a Milano (2-4 giugno 2017). Accanto a lui Amalia Ercoli Finzi, prima donna laureata in ingegneria aerospaziale e signora italiana dello Spazio, protagonista della missione Rosetta culminata con l’approdo su una cometa di un veicolo costruito dall’uomo. Un evento scientifico promosso da Umberto Cavallaro, presidente ASITAF (associazione di astrofilatelia), saggista di storia dell’esplorazione spaziale, autore della mostra sull’Italia nello Spazio, sulle donne astronaute e sul “cibo nello spazio”, allestite al piano terreno di Palazzo Italia e Marco Majrani, ideatore del Festival del Volo e maggior esperto di storia dell’aerostatica, al quale è toccato rievocare il pionierismo e i primati storici di Milano in campo aeronautico.

Franco Malerba, che ha raccontato l’esperienza da astronauta nel libro “La Vetta – The Summit”, è stato lanciato in orbita con altri sei membri d’equipaggio il 31 luglio 1992 e ha concluso la sua missione l’8 agosto. Selezionato dall’Agenzia Spaziale Europea come specialista di missione insieme al tedesco Ulf Merbold, primo ad andare in orbita, l’olandese Wubbo Ockels e lo svizzero Claude Nicollier, Franco Malerba è stato assegnato all’esperimento con il satellite a filo Tethered, sviluppato dall’industria italiana da un’idea di Giuseppe Colombo e Mario Grossi. Toccò proprio a lui, ligure di Busalla (cittadina che dal 28 al 30 luglio 2017 ospita il Festival dello Spazio per onorare le nozze d’argento del suo concittadino astronauta), segnare l’esordio di un italiano in orbita 500 anni dopo l’approdo di Cristoforo Colombo nelle Americhe. Dopo un quarto di secolo, Malerba racconta con rinnovata passione quella missione che permise di sperimentare il satellite Tethered, attaccato ad un cavetto elettrico, destinato a essere rilasciato dalla stiva fino a venti chilometri sopra allo Shuttle in volo orbitale a 300 chilometri di quota.

Franco Malerba, che ha raccontato l’esperienza da astronauta nel libro “La Vetta – The Summit”, è stato lanciato in orbita con altri sei membri d’equipaggio il 31 luglio 1992 e ha concluso la sua missione l’8 agosto. Selezionato dall’Agenzia Spaziale Europea come specialista di missione insieme al tedesco Ulf Merbold, primo ad andare in orbita, l’olandese Wubbo Ockels e lo svizzero Claude Nicollier, Franco Malerba è stato assegnato all’esperimento con il satellite a filo Tethered, sviluppato dall’industria italiana da un’idea di Giuseppe Colombo e Mario Grossi. Toccò proprio a lui, ligure di Busalla (cittadina che dal 28 al 30 luglio 2017 ospita il Festival dello Spazio per onorare le nozze d’argento del suo concittadino astronauta), segnare l’esordio di un italiano in orbita 500 anni dopo l’approdo di Cristoforo Colombo nelle Americhe. Dopo un quarto di secolo, Malerba racconta con rinnovata passione quella missione che permise di sperimentare il satellite Tethered, attaccato ad un cavetto elettrico, destinato a essere rilasciato dalla stiva fino a venti chilometri sopra allo Shuttle in volo orbitale a 300 chilometri di quota.  In questa condizione, il sistema a filo può creare differenze di potenziale elettrico fino a 5.000 volt tra il satellite e lo Shuttle, le due estremità del filo conduttore, che si sposta attraverso il campo magnetico terrestre alla velocità di 26.000 chilometri all’ora. Mentre il satellite carico positivamente raccoglieva elettroni dalla ionosfera, due generatori di elettroni installati nella stiva dello Shuttle potevano espellere elettroni nella stessa ionosfera e pertanto creare un flusso di cariche che chiude il circuito elettrico. Purtroppo non tutto ha funzionato a dovere: il verricello del cavo si è inceppato durante la fase di rilascio del satellite che ha limitato la lunghezza del filo a soli 256 metri.

In questa condizione, il sistema a filo può creare differenze di potenziale elettrico fino a 5.000 volt tra il satellite e lo Shuttle, le due estremità del filo conduttore, che si sposta attraverso il campo magnetico terrestre alla velocità di 26.000 chilometri all’ora. Mentre il satellite carico positivamente raccoglieva elettroni dalla ionosfera, due generatori di elettroni installati nella stiva dello Shuttle potevano espellere elettroni nella stessa ionosfera e pertanto creare un flusso di cariche che chiude il circuito elettrico. Purtroppo non tutto ha funzionato a dovere: il verricello del cavo si è inceppato durante la fase di rilascio del satellite che ha limitato la lunghezza del filo a soli 256 metri.

Nonostante l’inconveniente, l’esperimento di generazione di potenza elettrica ha avuto successo anche se a livelli di tensione e di corrente molto inferiori delle possibilità teoriche del sistema. Il Tethered è poi tornato in orbita nel 1996 e in quella occasione Franco Malerba fece da assistente a terra al collega Umberto Guidoni. L’idea dei satelliti a filo è ancora tenuta in forte considerazione e una delle possibili applicazioni future potrebbe essere la cattura di detriti spaziali, argomento di cui Malerba si occupa in chiave di sviluppo di possibili soluzioni tecnologiche.

Nonostante l’inconveniente, l’esperimento di generazione di potenza elettrica ha avuto successo anche se a livelli di tensione e di corrente molto inferiori delle possibilità teoriche del sistema. Il Tethered è poi tornato in orbita nel 1996 e in quella occasione Franco Malerba fece da assistente a terra al collega Umberto Guidoni. L’idea dei satelliti a filo è ancora tenuta in forte considerazione e una delle possibili applicazioni future potrebbe essere la cattura di detriti spaziali, argomento di cui Malerba si occupa in chiave di sviluppo di possibili soluzioni tecnologiche.

Amalia Ercoli Finzi ha raccontato il grande successo della missione Rosetta, la capacità di fiondare la sonda nel suo lungo viaggio attraverso spinte gravitazioni ricevuta da Terra e Marte, l’incontro con corpi planetari minori, il letargo in cui è stata fatta cadere e l’emozione del risveglio puntuale per prepararsi al rendez-vous con la cometa 67P, il rilascio del lander Philae impregnato di tecnologia italiana e con la famosa trivella ideata dal suo Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Milano, fino alla gioia di ritrovarlo in un anfratto della cometa.

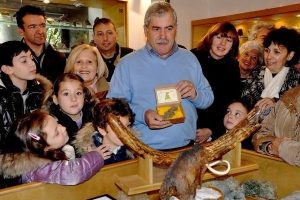

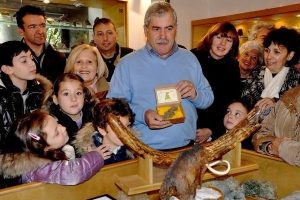

Il convegno dedicato al 25ennale del volo di Franco Malerba si è arricchito anche del tema dell’alimentazione degli astronauti, con la presenza di Emanuele Viscuso, delegato dell’Accademia Italiana della Cucina, il quale nell’ottobre 2007 riuscì a portare il cibo italiano sulla stazione spaziale. Un menu che comprende fregola sarda di grana grossa come primo piatto, condita con salsa di peperoni dolci della Basilicata, brasato al barolo, verdure grigliate, formaggio secco e infine dessert di pasticcini di mandorle delle Madonie, ideato da Nicola Fiasconaro, pasticciere di Castelnuovo in Sicilia.

Il convegno dedicato al 25ennale del volo di Franco Malerba si è arricchito anche del tema dell’alimentazione degli astronauti, con la presenza di Emanuele Viscuso, delegato dell’Accademia Italiana della Cucina, il quale nell’ottobre 2007 riuscì a portare il cibo italiano sulla stazione spaziale. Un menu che comprende fregola sarda di grana grossa come primo piatto, condita con salsa di peperoni dolci della Basilicata, brasato al barolo, verdure grigliate, formaggio secco e infine dessert di pasticcini di mandorle delle Madonie, ideato da Nicola Fiasconaro, pasticciere di Castelnuovo in Sicilia.

Infine, la testimonianza di Debora Corbi, capitano dell’Aeronautica Militare Italiana, autrice del volume autobiografico “Ufficiale e gentildonna”, in cui racconta la storia personale iniziata nei primi anni 90 e la sua battaglia affinché fosse consentito alle donne di arruolarsi, conclusasi solo nel 1999 con il varo della legge apposita. Determinante, poi, l’introduzione di un periodo transitorio che per tre anni ha permesso di portare da 22 a 25 anni l’età massima per aspirare all’ingresso in Accademia Aeronautica. Un passaggio che ha permesso l’ingresso nei ruoli dell’Arma Azzurra di Samantha Cristoforetti, diventata poi la prima donna astronauta italiana.

da Sorrentino | Giu 2, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

Italian Mars Society tra i protagonisti del Festival del Volo, allestito dal 2 al 4 giugno 2017 presso il Parco Experience nella ex area Expo 2015. Tra le varie esperienze proposte nell’ambito della manifestazione, al Palazzo Italia la Realtà Virtuale con in anteprima l’ultima versione del Motivity, un tapis roulant dalla forma circolare, il treadmill che, con il supporto di un visore consente di immergersi letteralmente nell’ambiente di Marte per muoversi in superficie e operare dentro e fuori i moduli di una base spaziale, tra laboratori, serre e living.

In evidenza anche il progetto di Mars City da realizzarsi in Lombardia, vero e proprio centro di studi e ricerche propedeutici alle missioni umane su Marte. La presenza di Italian Mars Society si inserisce in un programma pensato per celebrare il 25esimo anniversario della missione STS46 di Franco Malerba, primo astronauta italiano, e dell’esperimento con il satellite a guinzaglio Tethered, in esposizione nel contesto di mostre a tema spaziale curate da Umberto Cavallaro, presidente ASITAF, associazione di astrofilatelia, con inserimento di un capitolo dedicato al cibo degli astronauti, e da Marco Majrani, massimo esperto di storia aerostatica.

da Sorrentino | Mag 22, 2017 | Attualità, Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

C’è lo Spazio circumlunare nel futuro di Samantha Cristoforetti, l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea che ha deciso di donare al Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» la tuta azzurra con i simboli di ASI e ESA che indossava durante la sua straordinaria missione Futura, durata ben 199 giorni. Un gesto che rafforza il suo impegno a stimolare la cultura scientifica e porre l’attenzione sulle grandi e promettenti prospettive offerte dai programmi di esplorazione dello Spazio, che si accompagnano allo sviluppo di tecnologie e alle nuove conoscenze. Samantha staziona a Colonia, al centro addestramento astronauti dell’ESA, dove segue le attività di preparazione dei colleghi e mette la propria esperienza a disposizione di tecnici, ricercatori, giovani laureati che trovano motivazione in questo campo. Il suo ritorno nello Spazio avverrà probabilmente agli inizi del prossimo decennio. Prima di lei toccherà a Paolo Nespoli, la cui partenza per la missione di lunga durata Vita (la terza della sua carriera di astronauta) è fissata il 28 luglio 2017 a bordo della Soyuz dal cosmodromo di Bajkonur , e a Luca Parmitano, in calendario nel 2019. La stessa Cristoforetti non ha abbandonato gli addestramenti e ha in agenda un’esperienza con i taikonauti cinesi, che consiste in un corso di sopravvivenza, seguito dopo l’estate 2017 da un’attività sul campo per approfondire le conoscenze sulla geologia.

C’è lo Spazio circumlunare nel futuro di Samantha Cristoforetti, l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea che ha deciso di donare al Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» la tuta azzurra con i simboli di ASI e ESA che indossava durante la sua straordinaria missione Futura, durata ben 199 giorni. Un gesto che rafforza il suo impegno a stimolare la cultura scientifica e porre l’attenzione sulle grandi e promettenti prospettive offerte dai programmi di esplorazione dello Spazio, che si accompagnano allo sviluppo di tecnologie e alle nuove conoscenze. Samantha staziona a Colonia, al centro addestramento astronauti dell’ESA, dove segue le attività di preparazione dei colleghi e mette la propria esperienza a disposizione di tecnici, ricercatori, giovani laureati che trovano motivazione in questo campo. Il suo ritorno nello Spazio avverrà probabilmente agli inizi del prossimo decennio. Prima di lei toccherà a Paolo Nespoli, la cui partenza per la missione di lunga durata Vita (la terza della sua carriera di astronauta) è fissata il 28 luglio 2017 a bordo della Soyuz dal cosmodromo di Bajkonur , e a Luca Parmitano, in calendario nel 2019. La stessa Cristoforetti non ha abbandonato gli addestramenti e ha in agenda un’esperienza con i taikonauti cinesi, che consiste in un corso di sopravvivenza, seguito dopo l’estate 2017 da un’attività sul campo per approfondire le conoscenze sulla geologia.  La sua prospettiva è la partecipazione a una missione oltre l’orbita bassa, che vuol dire nello Spazio circumlunare. Samantha Cristoforetti conferma di manifestare interesse e impegnarsi per questo tipo di missioni. Lei stessa dichiara di seguire personalmente la realizzazione di un ambiente che simula il suolo lunare con uno habitat in cui sia possibile simulare la permanenza, con attenzione particolare al problema dell’energia combinando quella prodotta da pannelli fotovoltaici e celle a combustibile. L’Agenzia Spaziale Italiana ha aperto un bando per ricercatori interessati a lavorare nel gruppo guidato da AstroSamantha, la quale continua ad accendere la passione per lo Spazio, spiegando – com’è accaduto al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, di fronte a una platea dove spiccavano i giovani finalisti del campionato di robotica – che le soluzioni per vincere le grandi sfide dell’umanità arriveranno in buona parte dalle tecnologie sviluppate fuori dalla Terra.

La sua prospettiva è la partecipazione a una missione oltre l’orbita bassa, che vuol dire nello Spazio circumlunare. Samantha Cristoforetti conferma di manifestare interesse e impegnarsi per questo tipo di missioni. Lei stessa dichiara di seguire personalmente la realizzazione di un ambiente che simula il suolo lunare con uno habitat in cui sia possibile simulare la permanenza, con attenzione particolare al problema dell’energia combinando quella prodotta da pannelli fotovoltaici e celle a combustibile. L’Agenzia Spaziale Italiana ha aperto un bando per ricercatori interessati a lavorare nel gruppo guidato da AstroSamantha, la quale continua ad accendere la passione per lo Spazio, spiegando – com’è accaduto al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, di fronte a una platea dove spiccavano i giovani finalisti del campionato di robotica – che le soluzioni per vincere le grandi sfide dell’umanità arriveranno in buona parte dalle tecnologie sviluppate fuori dalla Terra.

da Sorrentino | Mag 13, 2017 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

I pianeti extrasolari finora scoperti sono oltre duemila, ma allo stato attuale delle conoscenze, analisi e osservazioni solo cinque di essi sarebbero in grado di ospitare la vita. Lo ha detto il Prof. Raffaele Gratton, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, intervenuto all’Accademia dei Lincei per un seminario dedicato ai pianeti abitabili al di fuori del nostro sistema solare. “Da qualche anno abbiamo iniziato a scoprire pianeti sulla cui superficie vi possono essere condizioni adatte alla formazione di esseri viventi – spiega il Prof. Gratton nella presentazione alla conferenza – in particolare, alcune tra le stelle piu’ vicine hanno pianeti o addirittura più di uno che potrebbero ospitare la vita. Per alcuni di questi possiamo progettare studi approfonditi dell’atmosfera che potranno essere condotti con i grandi strumenti dell’astronomia del prossimo decennio: il James Webb Space Telescope della NASA, i nuovi giganteschi telescopi tra cui l’Extremely Large Telescope dell’European Southern Observatory, alla cui costruzione partecipano con ruolo rilevante astronomi e aziende italiane, e infine i nuovi progetti dell’European Space Agency. Sono passati poco più di venti anni – aggiunge l’astronomo – dalla scoperta del primo pianeta extrasolare. Grazie ad un fantastico sviluppo delle tecniche osservative e dei metodi di analisi, oggi i pianeti noti sono oltre 2000, rivelando una sorprendente varietà di caratteristiche”.

I pianeti extrasolari finora scoperti sono oltre duemila, ma allo stato attuale delle conoscenze, analisi e osservazioni solo cinque di essi sarebbero in grado di ospitare la vita. Lo ha detto il Prof. Raffaele Gratton, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, intervenuto all’Accademia dei Lincei per un seminario dedicato ai pianeti abitabili al di fuori del nostro sistema solare. “Da qualche anno abbiamo iniziato a scoprire pianeti sulla cui superficie vi possono essere condizioni adatte alla formazione di esseri viventi – spiega il Prof. Gratton nella presentazione alla conferenza – in particolare, alcune tra le stelle piu’ vicine hanno pianeti o addirittura più di uno che potrebbero ospitare la vita. Per alcuni di questi possiamo progettare studi approfonditi dell’atmosfera che potranno essere condotti con i grandi strumenti dell’astronomia del prossimo decennio: il James Webb Space Telescope della NASA, i nuovi giganteschi telescopi tra cui l’Extremely Large Telescope dell’European Southern Observatory, alla cui costruzione partecipano con ruolo rilevante astronomi e aziende italiane, e infine i nuovi progetti dell’European Space Agency. Sono passati poco più di venti anni – aggiunge l’astronomo – dalla scoperta del primo pianeta extrasolare. Grazie ad un fantastico sviluppo delle tecniche osservative e dei metodi di analisi, oggi i pianeti noti sono oltre 2000, rivelando una sorprendente varietà di caratteristiche”.

L’attenzione è rivolta ai pianeti simili alla Terra, individuati intorno a tre stelle: Proxima Centauri, a noi più vicina, Trappist-1 e LHS1140, che si trovano a distanze comprese tra 4 e 40 anni luce. Dei 7 pianeti che orbitano intorno a Trappist-1, tre sono compresi in quella che viene definita zona abitabile, dove le temperature consentono la presenza di acqua allo stato liquido. Ma quello che può svelare prima e meglio di tutti le condizioni ideali per la vita sarebbe il pianeta denominato LHS 1140b, che può essere studiato con accuratezza durante il passaggio periodico davanti alla sua stella che è assai più brillante di Trappist-1. Resta candidato Proxima b, anche se gli astronomi non sono in grado di osservarlo direttamente. In ogni caso, un pianeta abitabile deve rilevare la presenza di un’atmosfera compatibile con le condizioni di vita così come la conosciamo.

da Sorrentino | Mag 6, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Stazione Spaziale

Il cibo, per un astronauta, è qualcosa di veramente personale, quasi intimo. Quando uno dei protagonisti delle missioni spaziali è chiamato a parlarne, è tentato inevitabilmente di raccontare le allegorie che accompagnano la somministrazione degli alimenti preparati per essere assunti in assenza di gravità, il più delle volte idratandoli per poi scaldarli nel microonde. Invece l’alimentazione spaziale è una scienza che precorre i tempi e si basa su procedure rigorose che hanno portato a sviluppare, grazie alla NASA già ai tempi del programma Apollo, il protocollo HACCP volto a prevenire ogni possibile contaminazione del cibo e adottato dall’industria di settore e da quella artigianale. In ogni caso gli astronauti, che per il momento si limitano a girare intorno alla Terra, devono adattarsi a pratiche alimentari ormai consolidate con qualche eccezione concessa per ritrovare i sapori di casa. Luca Parmitano, il quale ha trascorso 166 giorni a bordo della stazione spaziale internazionale nel 2013 e primo italiano a effettuare l’attività extraveicolare, è intervenuto al Food & Science Festival di Mantova per spiegare come ci si nutre nelle lunghe missioni in orbita e quali sono le pratiche culinarie giornaliere. “Sulla carta non c’è differenza tra cibo spaziale e quello terrestre, nella sostanza sono completamente diversi. Il cibo conserva le proprietà organolettiche, ma si presenta e si consuma in modo particolare – sottolinea Parmitano – Il cibo disidratato richiede ovviamente l’aggiunta di acqua nella giusta proporzione, perché immetterne poca lo renderebbe immangiabile, troppa ne altererebbe il sapore più di quanto lo stato fisiologico renda difficile percepire i gusti. In assenza di gravità, infatti, i liquidi e il sangue affluiscono nella parte alta del corpo e si avverte la sensazione di naso tappato”. E mostra l’immagine dell’astronauta americana Karen Nyberg inebriata dal profumo di un’arancia fresca trasportata sulla ISS con un veicolo di rifornimento.

Il cibo arriva a bordo della stazione spaziale con i voli cargo automatici già pronto, precotto e confezionato in contenitori termostabilizzati, in modo da poter essere conservato per 18 mesi senza frigorifero. Qualche strappo alla regola è concesso. Gli astronauti europei possono personalizzare il 10% del proprio menu che, essendo made in Italy, viene apprezzato fortemente dagli altri membri d’equipaggio, pronti a condividerlo e spazzolarlo. Paolo Nespoli, prossimo alla sua terza missione spaziale, portò il parmigiano, Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti hanno proposto lasagne, risotti, parmigiana di melanzane, caponata e perfino un tiramisù disidratato, alla fine risultato buono come quello della nonna. Cosa manca di più quando si è in orbita? “La freschezza e la croccantezza del cibo. Tuttavia, il pasto è un momento di aggregazione e ha un valore psicologico fondamentale – sottolinea Parmitano, che aggiunge: sapete qual è la cosa più preziosa che ogni astronauta ha a bordo? Il cucchiaio per mangiare. Un vero e proprio compagno di viaggio”.

Condimenti, così come sale e pepe, rigorosamente in forma liquida. L’acqua, contenuta in sacchetto, viene bevuta con la cannuccia. Quanto è libera forma bolle simili alla gelatina con cui spesso gli astronauti giocano a deglutire. Il ciclo dell’acqua, rigorosamente controllata e filtrata in ogni funzione e processo, prevede che il 95% venga riciclata e arricchita di sali minerali. E a tale proposito, Parmitano spiega come l’acqua utilizzata per preparare il caffè americano provenga da quella rilasciata dagli stessi astronauti nei giorni precedenti, dicendosi certo che risulti più pura di quella contenuta nelle bottiglie di plastica consumate sulla Terra. E osserva che tutta l’acqua presente sul pianeta è riciclata e trasformata da quattro miliardi di anni e probabilmente questo processo ha riguardato anche la pipì dei dinosauri.

da Sorrentino | Mag 4, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Telescienza

Il premio scientifico Capo d’Orlando ha fatto 13. Tanti sono i premi Nobel insigniti del prestigioso riconoscimento, giunto alla XIX edizione, assegnato a Vico Equense da Museo Mineralogico Campano-Fondazione Discepolo e avente come simbolo un pesce fossile del Cretaceo rinvenuto circa duecento anni fa nella località della costiera sorrentina. A ricevere la targa d’argento 2017 è il fisico francese Serge Haroche, Nobel per la fisica nel 2012 e già presidente del “College de France”.

Serge Harosche è stato preceduto da un elenco prestigioso di premi Nobel che figurano nell’albo d’oro del premio equano: John F. Nash, Harold W. Kroto, Paul J. Crutzen, James D. Watson, Tim Hunt, Paul Krugman, George F. Smooth, Louis J. Ignarro, Erwin Neher, Andre Geim, Stefan Hell e Riccardo Giacconi, dal 2007 presidente onorario del premio.

Serge Haroche, che ha condiviso il premio Nobel con l’americano David J. Wineland per studi svolti in modo indipendente, hanno sviluppato metodi per la misurazione e la manipolazione di singole particelle mantenendone la natura quanto-meccanica, in modi che in precedenza erano ritenuti irraggiungibili. Haroche è considerato il padre degli orologi atomici anche colui che ha aperto la nuova frontiera dei sempre più potenti computer quantistici destinati a diventare protagonisti del nostro futuro. Infatti, il cattedratico francese è riuscito ad “imprigionare” il fotone con sofisticati meccanismi ottici ed informatici con lo scopo finale della realizzazione di un computer quantistico capace di effettuare calcoli molto più complessi di quelli che risolvono i computer tradizionali. Proprio alla fisica quantistica è dedicata la conferenza di Haroche nell’ambito della cerimonia di consegna del premio, in calendario venerdì 5 maggio alle ore 18.00 nello storico Castello Giusso a Vico Equense, presieduta da Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università “Federico II” di Napoli, e organizzata da Umberto Celentano, direttore del Museo Mineralogico Campano e ideatore del Premio Capo d’Orlando istituito nel 1999.

Gli altri premiati dell’edizione 2017 sono: lo scrittore Bruno Arpaia, per aver trattato ha trattato il tema dei cambiamenti climati, per la sezione Divulgazione; Luca Paolazzi, responsabile del Centro Studi Confindustria, per la sezione “Comunicazione Multimediale”; Luigi Palazzeschi, amministratore delegato dell’industria cartaria Sofidel Spa, per la sezione “Scienza e Industria”; Mauro Felicori, direttore della Reggia di Caserta, nell’ambito della sezione “Management Culturale”, per avere rilanciato a livello internazionale l’immagine di uno dei monumenti più significativi della Campania.

L’edizione 2017 del Premio Capo d’Orlando apre anche una finestra sui progetti di alternanza scuola-lavoro, consentendo agli studenti della classe IV B del liceo scientifico “Gaetano Salvemini” di Sorrento, di illustrare al prof. Serge Haroche le collezioni esposte nel museo mineralogico di Vico Equense.

Franco Malerba, primo astronauta italiano, ha inaugurato il tour del 25ennale della storica missione STS-46 a bordo dello Space Shuttle Atlantis, parlando al Festival del Volo organizzato nella ex area Expo a Milano (2-4 giugno 2017). Accanto a lui Amalia Ercoli Finzi, prima donna laureata in ingegneria aerospaziale e signora italiana dello Spazio, protagonista della missione Rosetta culminata con l’approdo su una cometa di un veicolo costruito dall’uomo. Un evento scientifico promosso da Umberto Cavallaro, presidente ASITAF (associazione di astrofilatelia), saggista di storia dell’esplorazione spaziale, autore della mostra sull’Italia nello Spazio, sulle donne astronaute e sul “cibo nello spazio”, allestite al piano terreno di Palazzo Italia e Marco Majrani, ideatore del Festival del Volo e maggior esperto di storia dell’aerostatica, al quale è toccato rievocare il pionierismo e i primati storici di Milano in campo aeronautico.

Franco Malerba, primo astronauta italiano, ha inaugurato il tour del 25ennale della storica missione STS-46 a bordo dello Space Shuttle Atlantis, parlando al Festival del Volo organizzato nella ex area Expo a Milano (2-4 giugno 2017). Accanto a lui Amalia Ercoli Finzi, prima donna laureata in ingegneria aerospaziale e signora italiana dello Spazio, protagonista della missione Rosetta culminata con l’approdo su una cometa di un veicolo costruito dall’uomo. Un evento scientifico promosso da Umberto Cavallaro, presidente ASITAF (associazione di astrofilatelia), saggista di storia dell’esplorazione spaziale, autore della mostra sull’Italia nello Spazio, sulle donne astronaute e sul “cibo nello spazio”, allestite al piano terreno di Palazzo Italia e Marco Majrani, ideatore del Festival del Volo e maggior esperto di storia dell’aerostatica, al quale è toccato rievocare il pionierismo e i primati storici di Milano in campo aeronautico. Franco Malerba, che ha raccontato l’esperienza da astronauta nel libro “La Vetta – The Summit”, è stato lanciato in orbita con altri sei membri d’equipaggio il 31 luglio 1992 e ha concluso la sua missione l’8 agosto. Selezionato dall’Agenzia Spaziale Europea come specialista di missione insieme al tedesco Ulf Merbold, primo ad andare in orbita, l’olandese Wubbo Ockels e lo svizzero Claude Nicollier, Franco Malerba è stato assegnato all’esperimento con il satellite a filo Tethered, sviluppato dall’industria italiana da un’idea di Giuseppe Colombo e Mario Grossi. Toccò proprio a lui, ligure di Busalla (cittadina che dal 28 al 30 luglio 2017 ospita il Festival dello Spazio per onorare le nozze d’argento del suo concittadino astronauta), segnare l’esordio di un italiano in orbita 500 anni dopo l’approdo di Cristoforo Colombo nelle Americhe. Dopo un quarto di secolo, Malerba racconta con rinnovata passione quella missione che permise di sperimentare il satellite Tethered, attaccato ad un cavetto elettrico, destinato a essere rilasciato dalla stiva fino a venti chilometri sopra allo Shuttle in volo orbitale a 300 chilometri di quota.

Franco Malerba, che ha raccontato l’esperienza da astronauta nel libro “La Vetta – The Summit”, è stato lanciato in orbita con altri sei membri d’equipaggio il 31 luglio 1992 e ha concluso la sua missione l’8 agosto. Selezionato dall’Agenzia Spaziale Europea come specialista di missione insieme al tedesco Ulf Merbold, primo ad andare in orbita, l’olandese Wubbo Ockels e lo svizzero Claude Nicollier, Franco Malerba è stato assegnato all’esperimento con il satellite a filo Tethered, sviluppato dall’industria italiana da un’idea di Giuseppe Colombo e Mario Grossi. Toccò proprio a lui, ligure di Busalla (cittadina che dal 28 al 30 luglio 2017 ospita il Festival dello Spazio per onorare le nozze d’argento del suo concittadino astronauta), segnare l’esordio di un italiano in orbita 500 anni dopo l’approdo di Cristoforo Colombo nelle Americhe. Dopo un quarto di secolo, Malerba racconta con rinnovata passione quella missione che permise di sperimentare il satellite Tethered, attaccato ad un cavetto elettrico, destinato a essere rilasciato dalla stiva fino a venti chilometri sopra allo Shuttle in volo orbitale a 300 chilometri di quota.  In questa condizione, il sistema a filo può creare differenze di potenziale elettrico fino a 5.000 volt tra il satellite e lo Shuttle, le due estremità del filo conduttore, che si sposta attraverso il campo magnetico terrestre alla velocità di 26.000 chilometri all’ora. Mentre il satellite carico positivamente raccoglieva elettroni dalla ionosfera, due generatori di elettroni installati nella stiva dello Shuttle potevano espellere elettroni nella stessa ionosfera e pertanto creare un flusso di cariche che chiude il circuito elettrico. Purtroppo non tutto ha funzionato a dovere: il verricello del cavo si è inceppato durante la fase di rilascio del satellite che ha limitato la lunghezza del filo a soli 256 metri.

In questa condizione, il sistema a filo può creare differenze di potenziale elettrico fino a 5.000 volt tra il satellite e lo Shuttle, le due estremità del filo conduttore, che si sposta attraverso il campo magnetico terrestre alla velocità di 26.000 chilometri all’ora. Mentre il satellite carico positivamente raccoglieva elettroni dalla ionosfera, due generatori di elettroni installati nella stiva dello Shuttle potevano espellere elettroni nella stessa ionosfera e pertanto creare un flusso di cariche che chiude il circuito elettrico. Purtroppo non tutto ha funzionato a dovere: il verricello del cavo si è inceppato durante la fase di rilascio del satellite che ha limitato la lunghezza del filo a soli 256 metri. Nonostante l’inconveniente, l’esperimento di generazione di potenza elettrica ha avuto successo anche se a livelli di tensione e di corrente molto inferiori delle possibilità teoriche del sistema. Il Tethered è poi tornato in orbita nel 1996 e in quella occasione Franco Malerba fece da assistente a terra al collega Umberto Guidoni. L’idea dei satelliti a filo è ancora tenuta in forte considerazione e una delle possibili applicazioni future potrebbe essere la cattura di detriti spaziali, argomento di cui Malerba si occupa in chiave di sviluppo di possibili soluzioni tecnologiche.

Nonostante l’inconveniente, l’esperimento di generazione di potenza elettrica ha avuto successo anche se a livelli di tensione e di corrente molto inferiori delle possibilità teoriche del sistema. Il Tethered è poi tornato in orbita nel 1996 e in quella occasione Franco Malerba fece da assistente a terra al collega Umberto Guidoni. L’idea dei satelliti a filo è ancora tenuta in forte considerazione e una delle possibili applicazioni future potrebbe essere la cattura di detriti spaziali, argomento di cui Malerba si occupa in chiave di sviluppo di possibili soluzioni tecnologiche. Il convegno dedicato al 25ennale del volo di Franco Malerba si è arricchito anche del tema dell’alimentazione degli astronauti, con la presenza di Emanuele Viscuso, delegato dell’Accademia Italiana della Cucina, il quale nell’ottobre 2007 riuscì a portare il cibo italiano sulla stazione spaziale. Un menu che comprende fregola sarda di grana grossa come primo piatto, condita con salsa di peperoni dolci della Basilicata, brasato al barolo, verdure grigliate, formaggio secco e infine dessert di pasticcini di mandorle delle Madonie, ideato da Nicola Fiasconaro, pasticciere di Castelnuovo in Sicilia.

Il convegno dedicato al 25ennale del volo di Franco Malerba si è arricchito anche del tema dell’alimentazione degli astronauti, con la presenza di Emanuele Viscuso, delegato dell’Accademia Italiana della Cucina, il quale nell’ottobre 2007 riuscì a portare il cibo italiano sulla stazione spaziale. Un menu che comprende fregola sarda di grana grossa come primo piatto, condita con salsa di peperoni dolci della Basilicata, brasato al barolo, verdure grigliate, formaggio secco e infine dessert di pasticcini di mandorle delle Madonie, ideato da Nicola Fiasconaro, pasticciere di Castelnuovo in Sicilia.

C’è lo Spazio circumlunare nel futuro di Samantha Cristoforetti, l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea che ha deciso di donare al Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» la tuta azzurra con i simboli di ASI e ESA che indossava durante la sua straordinaria missione Futura, durata ben 199 giorni. Un gesto che rafforza il suo impegno a stimolare la cultura scientifica e porre l’attenzione sulle grandi e promettenti prospettive offerte dai programmi di esplorazione dello Spazio, che si accompagnano allo sviluppo di tecnologie e alle nuove conoscenze. Samantha staziona a Colonia, al centro addestramento astronauti dell’ESA, dove segue le attività di preparazione dei colleghi e mette la propria esperienza a disposizione di tecnici, ricercatori, giovani laureati che trovano motivazione in questo campo. Il suo ritorno nello Spazio avverrà probabilmente agli inizi del prossimo decennio. Prima di lei toccherà a Paolo Nespoli, la cui partenza per la missione di lunga durata Vita (la terza della sua carriera di astronauta) è fissata il 28 luglio 2017 a bordo della Soyuz dal cosmodromo di Bajkonur , e a Luca Parmitano, in calendario nel 2019. La stessa Cristoforetti non ha abbandonato gli addestramenti e ha in agenda un’esperienza con i taikonauti cinesi, che consiste in un corso di sopravvivenza, seguito dopo l’estate 2017 da un’attività sul campo per approfondire le conoscenze sulla geologia.

C’è lo Spazio circumlunare nel futuro di Samantha Cristoforetti, l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea che ha deciso di donare al Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» la tuta azzurra con i simboli di ASI e ESA che indossava durante la sua straordinaria missione Futura, durata ben 199 giorni. Un gesto che rafforza il suo impegno a stimolare la cultura scientifica e porre l’attenzione sulle grandi e promettenti prospettive offerte dai programmi di esplorazione dello Spazio, che si accompagnano allo sviluppo di tecnologie e alle nuove conoscenze. Samantha staziona a Colonia, al centro addestramento astronauti dell’ESA, dove segue le attività di preparazione dei colleghi e mette la propria esperienza a disposizione di tecnici, ricercatori, giovani laureati che trovano motivazione in questo campo. Il suo ritorno nello Spazio avverrà probabilmente agli inizi del prossimo decennio. Prima di lei toccherà a Paolo Nespoli, la cui partenza per la missione di lunga durata Vita (la terza della sua carriera di astronauta) è fissata il 28 luglio 2017 a bordo della Soyuz dal cosmodromo di Bajkonur , e a Luca Parmitano, in calendario nel 2019. La stessa Cristoforetti non ha abbandonato gli addestramenti e ha in agenda un’esperienza con i taikonauti cinesi, che consiste in un corso di sopravvivenza, seguito dopo l’estate 2017 da un’attività sul campo per approfondire le conoscenze sulla geologia.  La sua prospettiva è la partecipazione a una missione oltre l’orbita bassa, che vuol dire nello Spazio circumlunare. Samantha Cristoforetti conferma di manifestare interesse e impegnarsi per questo tipo di missioni. Lei stessa dichiara di seguire personalmente la realizzazione di un ambiente che simula il suolo lunare con uno habitat in cui sia possibile simulare la permanenza, con attenzione particolare al problema dell’energia combinando quella prodotta da pannelli fotovoltaici e celle a combustibile. L’Agenzia Spaziale Italiana ha aperto un bando per ricercatori interessati a lavorare nel gruppo guidato da AstroSamantha, la quale continua ad accendere la passione per lo Spazio, spiegando – com’è accaduto al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, di fronte a una platea dove spiccavano i giovani finalisti del campionato di robotica – che le soluzioni per vincere le grandi sfide dell’umanità arriveranno in buona parte dalle tecnologie sviluppate fuori dalla Terra.

La sua prospettiva è la partecipazione a una missione oltre l’orbita bassa, che vuol dire nello Spazio circumlunare. Samantha Cristoforetti conferma di manifestare interesse e impegnarsi per questo tipo di missioni. Lei stessa dichiara di seguire personalmente la realizzazione di un ambiente che simula il suolo lunare con uno habitat in cui sia possibile simulare la permanenza, con attenzione particolare al problema dell’energia combinando quella prodotta da pannelli fotovoltaici e celle a combustibile. L’Agenzia Spaziale Italiana ha aperto un bando per ricercatori interessati a lavorare nel gruppo guidato da AstroSamantha, la quale continua ad accendere la passione per lo Spazio, spiegando – com’è accaduto al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, di fronte a una platea dove spiccavano i giovani finalisti del campionato di robotica – che le soluzioni per vincere le grandi sfide dell’umanità arriveranno in buona parte dalle tecnologie sviluppate fuori dalla Terra.

I pianeti extrasolari finora scoperti sono oltre duemila, ma allo stato attuale delle conoscenze, analisi e osservazioni solo cinque di essi sarebbero in grado di ospitare la vita. Lo ha detto il Prof. Raffaele Gratton, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, intervenuto all’Accademia dei Lincei per un seminario dedicato ai pianeti abitabili al di fuori del nostro sistema solare. “Da qualche anno abbiamo iniziato a scoprire pianeti sulla cui superficie vi possono essere condizioni adatte alla formazione di esseri viventi – spiega il Prof. Gratton nella presentazione alla conferenza – in particolare, alcune tra le stelle piu’ vicine hanno pianeti o addirittura più di uno che potrebbero ospitare la vita. Per alcuni di questi possiamo progettare studi approfonditi dell’atmosfera che potranno essere condotti con i grandi strumenti dell’astronomia del prossimo decennio: il James Webb Space Telescope della NASA, i nuovi giganteschi telescopi tra cui l’Extremely Large Telescope dell’European Southern Observatory, alla cui costruzione partecipano con ruolo rilevante astronomi e aziende italiane, e infine i nuovi progetti dell’European Space Agency. Sono passati poco più di venti anni – aggiunge l’astronomo – dalla scoperta del primo pianeta extrasolare. Grazie ad un fantastico sviluppo delle tecniche osservative e dei metodi di analisi, oggi i pianeti noti sono oltre 2000, rivelando una sorprendente varietà di caratteristiche”.

I pianeti extrasolari finora scoperti sono oltre duemila, ma allo stato attuale delle conoscenze, analisi e osservazioni solo cinque di essi sarebbero in grado di ospitare la vita. Lo ha detto il Prof. Raffaele Gratton, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, intervenuto all’Accademia dei Lincei per un seminario dedicato ai pianeti abitabili al di fuori del nostro sistema solare. “Da qualche anno abbiamo iniziato a scoprire pianeti sulla cui superficie vi possono essere condizioni adatte alla formazione di esseri viventi – spiega il Prof. Gratton nella presentazione alla conferenza – in particolare, alcune tra le stelle piu’ vicine hanno pianeti o addirittura più di uno che potrebbero ospitare la vita. Per alcuni di questi possiamo progettare studi approfonditi dell’atmosfera che potranno essere condotti con i grandi strumenti dell’astronomia del prossimo decennio: il James Webb Space Telescope della NASA, i nuovi giganteschi telescopi tra cui l’Extremely Large Telescope dell’European Southern Observatory, alla cui costruzione partecipano con ruolo rilevante astronomi e aziende italiane, e infine i nuovi progetti dell’European Space Agency. Sono passati poco più di venti anni – aggiunge l’astronomo – dalla scoperta del primo pianeta extrasolare. Grazie ad un fantastico sviluppo delle tecniche osservative e dei metodi di analisi, oggi i pianeti noti sono oltre 2000, rivelando una sorprendente varietà di caratteristiche”.