da Sorrentino | Nov 16, 2020 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Partita regolarmente alle 1:27 (ora italiana), nella notte di lunedì 16 novembre (le 19:27 di domenica in Florida), dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center, la missione SpaceX Crew1 della NASA diretta alla stazione spaziale internazionale. A bordo della capsula Crew Dragon, ribattezzata Resilience, quattro astronauti: Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker della NASA e Soichi Noguchi dell’agenzia spaziale giapponese JAXA, che entrano a far parte dell’equipaggio del completo orbitale per i prossimi sei mesi. Il lancio aveva subito un rinvio a causa della presenza di forte venti in quota, dovuta alla presenza nell’area della tempesta tropicale Età, che avrebbe reso problematico il rientro del primo stadio del razzo Falcon 9, avvenuto regolarmente anche in questa circostanza.

Poco più di 9 minuti dopo la partenza di SpaceX Crew-1, il primo stadio è atterrato correttamente sulla piattaforma denominata Just Read the Instructions (JRTI), posta sul punto di rientro in mare al largo della Florida. L’attracco alla stazione spaziale internazionale della capsula Crew Dragon è stato programmato circa 27 ore dopo il lancio, anziché dopo 8 ore e mezza come previsto inizialmente.

da Sorrentino | Nov 12, 2020 | Astronomia, Industria, Primo Piano, Programmi

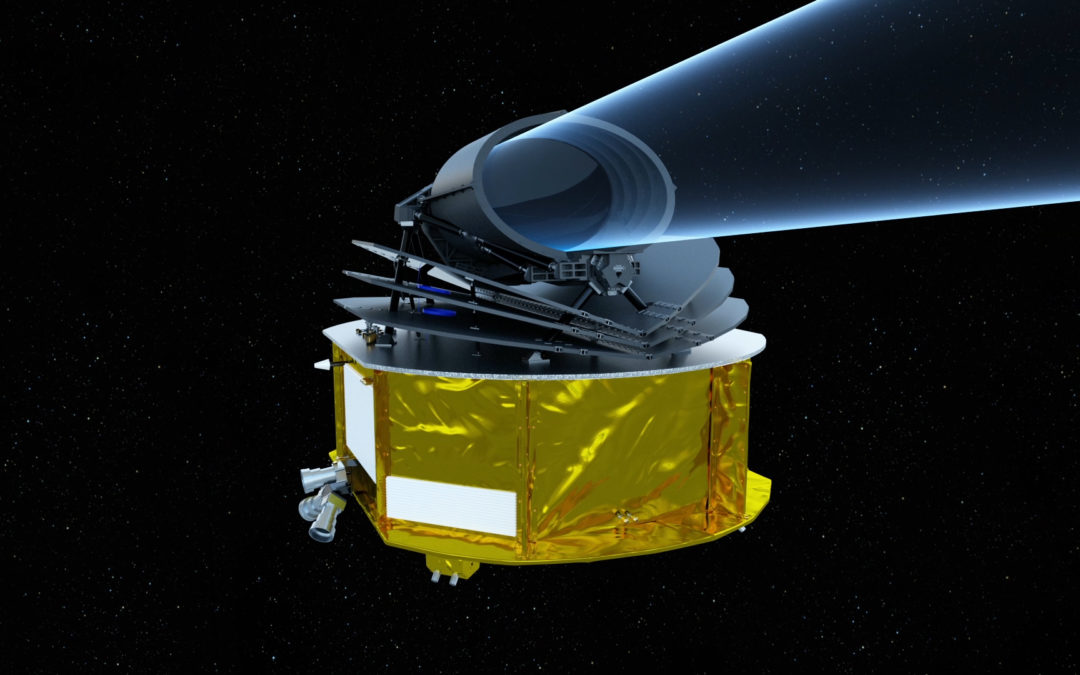

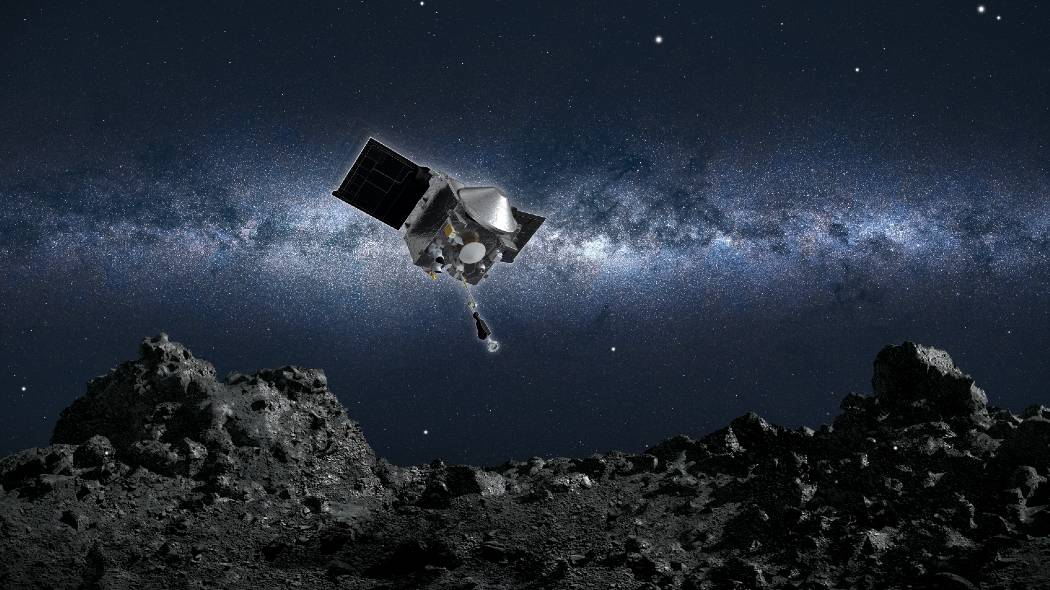

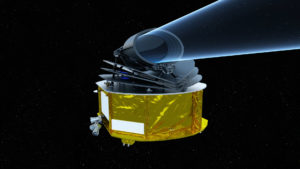

Dopo un periodo di studio preliminare di cinque anni, inizia a concretizzarsi la missione Ariel (Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey), selezionata nel 2018 e oggi ufficialmente ‘adottata’ dallo Space Programme Committee dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Nei prossimi mesi, l’ESA inviterà le aziende del settore a presentare proposte per la realizzazione del veicolo spaziale, con l’assegnazione del contratto industriale attesa per la prossima estate. Dedicata allo studio delle atmosfere di pianeti in orbita intorno a stelle diverse dal Sole, Ariel (terza missione dell’ESA, dopo CHEOPS e PLATO, dedicata allo studio dei pianeti extra-solari) osserverà un campione variegato di esopianeti ‒ da giganti gassosi a pianeti di tipo nettuniano, super-Terre e pianeti terrestri ‒ nelle frequenze della luce visibile e dell’infrarosso. Sarà la prima missione spaziale a realizzare un ‘censimento’ della composizione chimica delle atmosfere planetarie, fornendo indizi fondamentali per comprendere i meccanismi di formazione ed evoluzione dei pianeti al di là del Sistema solare, inquadrare a pieno il ruolo del nostro sistema planetario nel contesto cosmico, e affrontare i complessi quesiti riguardanti l’origine della vita nell’Universo. Ariel sarà lanciato con un razzo Ariane 6 dalla base ESA di Kourou, nella Guyana francese, e messo in orbita intorno al punto di Lagrange 2 (L2), un punto di equilibrio gravitazionale a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, nella direzione opposta a quella del Sole. Tra i principali contributori della missione due Co-Principal Investigators, Giusi Micela dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Palermo e Giuseppe Malaguti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna, l’Università di Firenze, dove si trova Emanuele Pace, Project Manager nazionale della missione, l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Padova e l’Università Sapienza di Roma.

da Sorrentino | Nov 9, 2020 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

L’equipaggio della missione Crew 1 della Nasa è giunto al Kennedy Space center di Cape Canaveral in Florida, da dove il 14 novembre è previsto il lancio della navetta spaziale Crew Dragon di SpaceX diretta alla stazione spaziale internazionale. L’equipaggio, accolto dall’amministratore della NASA Jim Bridenstine, è composto dagli astronauti americani Michael Hopkins (comandante), Victor Glover (pilota) e Shannon Walker, specialista di missione come il giapponese Soichi Noguchi della Jaxa (l’agenzia spaziale nipponica). Dopo il riuscito volo di collaudo con gli astronauti della Nasa Doug Hurley e Bob Behnken a bordo della capsula Dragon, la prima a dirigersi verso la stazione spaziale dal territorio americano nel maggio scorso a distanza di nove anni dal pensionamento dello Space Shuttle, la missione Crew 1 apre la nuova fase operativa dell’attività spaziale, basata sulla collaborazione tra la NASA e l’azienda privata SpaceX. La partenza avverrà dalla piattaforma di lancio 39A di Cape Canaveral quando in Italia saranno le ore 1,49 del 15 novembre. L’equipaggio della Crew 1 raggiungerà i componenti la Spedizione 64 a bordo della ISS, l’astronauta della Nasa Kate Rubins e i cosmonauti russi Sergey Ryzhikov e Sergey Kud-Sverchkov di Roscosmos.

da Sorrentino | Nov 2, 2020 | Eventi, Primo Piano, Programmi, Stazione Spaziale

Sono passati venti anni da quando il primo equipaggio si è insediato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS); da allora è stata permanentemente abitata. Un laboratorio tra le stelle costruito modulo dopo modulo tra il 1998 e il 2011 fino a quando lo space shuttle, il mezzo più pratico per portare i pezzi in orbita, è andato in pensione. È da sempre considerata come l’opera ingegneristica più ardita che l’uomo abbia mai concepito dai tempi delle piramidi egizie. Un posto di lavoro unico, dove, utilizzando lo stato di microgravità, si possono eseguire esperimenti altrimenti impossibili. Dall’orbita a circa 400 km di quota si studiano, tra le altre cose, la fisiologia umana, la biologia, si osservano la Terra e l’Universo lontano.

Oltre il 40% dei moduli della componente occidentale della stazione spaziale sono stati costruiti a Torino dalla Thales Alenia Space, grazie al Memorandum sottoscritto nel 1997 i tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la NASA. Un’intesa che ha permesso all’Italia, unico Paese europeo, ad avere un doppio acceso allo sfruttamento del grande laboratorio orbitale e di avere voli supplementari di astronauti.

Tra i diversi moduli e laboratori c’è la Cupola: sette finestre affacciate sul nostro pianeta, che conferiscono alla ISS il privilegio di uno sguardo panoramico verso la Terra senza uguali. La cupola è anche il luogo dove gli astronauti hanno la giusta visuale per manovrare il braccio meccanico per agganciare le navicelle automatiche in arrivo. Si aggiungono a questa realizzazione i moduli logistici Leonardo (lasciato permanentemente agganciato nel 2011 su richiesta della NASA, Donatello e Raffaello, trasportati nella stiva dello shuttle, per costruire e trasferire sulla ISS materiale vario. Grande come un campo di calcio, la ISS a 400 km di altezza viaggia a una velocità di circa 28.00 chilometri orari portando le sue 450 tonnellate a compiere il giro della Terra ogni 90 minuti. Ogni giorno gli astronauti e cosmonauti assistono a 16 albe e 16 tramonti.

La Stazione Spaziale Internazionale è il più grande esempio di collaborazione internazionale. Coinvolge 5 tra le più grandi agenzie spaziali del mondo: l’americana NASA, la russa ROSCOSMOS, l’europea ESA (di cui l’ASI è il terzo contributore, primo per il volo umano), la giapponese JAXA e la canadese CSA. A bordo si sono susseguiti 241 astronauti di 19 diverse nazionalità e tra loro anche cinque dei nostri sette astronauti che dal 1992 od oggi hanno viaggiato nello spazio per un totale di 10 missioni: Umberto Guidoni, e gli astronauti ESA Roberto Vittori, Paolo Nespoli, Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Quest’ultima è attualmente in addestramento in previsione di un suo nuovo volo pianificato tra il 2022 e il 2023.

Il nostro Paese grazie ad una presenza costante ha collezionato vari primati sia a livello di ricerca che a livello personale. Per la parte scientifica l’ASI ha fatto volare ben 73 esperimenti che hanno toccato svariati campi della scienza. Alcuni di questi sono stati realizzati in collaborazione con scuole e università nazionali dando così anche un contributo educativo. Dei 73 esperimenti 69 sono stati effettuati con la NASA, 1 con l’agenzia russa ROSCOSMOS e 3 con l’Agenzia Spaziale Europea. Se si guarda al nostro apporto dato attraverso gli astronauti basti pensare che Umberto Guidoni è stato il primo europeo nel 2001 ad entrare nell’avamposto cosmico ancora in fase di costruzione. Paolo Nespoli il “meno giovane” europeo ad avervi soggiornato per un lungo periodo nel 2017. Luca Parmitano è stato nel corso della sua seconda missione nel 2019 il comandante dell’ISS ed ha effettuato 6 uscite nello spazio: un record continentale per numero e durata di attività extra-veicolare. Questi sono solo alcuni dei record che l’Italia ha ottenuto viaggiando a bordo dell’avamposto cosmico. Nel prossimo futuro della ISS si prevede che dal 2028 le aziende private potranno sfruttare ancora le sue strutture. Qualche anno per utilizzarla come un albergo per facoltosi turisti o come posto di produzione di materie estremamente pure grazie alla condizione di microgravità.

“Partecipare fin dall’inizio al più grande programma di cooperazione spaziale internazionale come è quello della Stazione Spaziale Internazionale – ha commentato Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana – è stato per il nostro Paese un’occasione unica che ci ha permesso di diventare un riferimento mondiale nel settore dell’esplorazione spaziale soprattutto per quanto riguarda i moduli pressurizzati. Questo è un grande punto d’orgoglio per l’ASI. E adesso grazie all’esperienza acquisita sulla ISS possiamo giocare un ruolo da leader anche sull’orbita lunare e sulla superficie del nostro satellite. Ma anche il futuro della ISS ovvero quello commerciale vede per l’Italia e le nostre industrie nuove opportunità economiche grazie alla possibilità di sviluppare nuovi prodotti sfruttando la microgravità”.

da Sorrentino | Ott 20, 2020 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

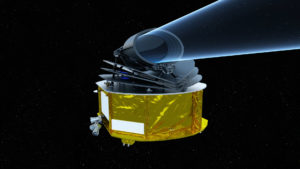

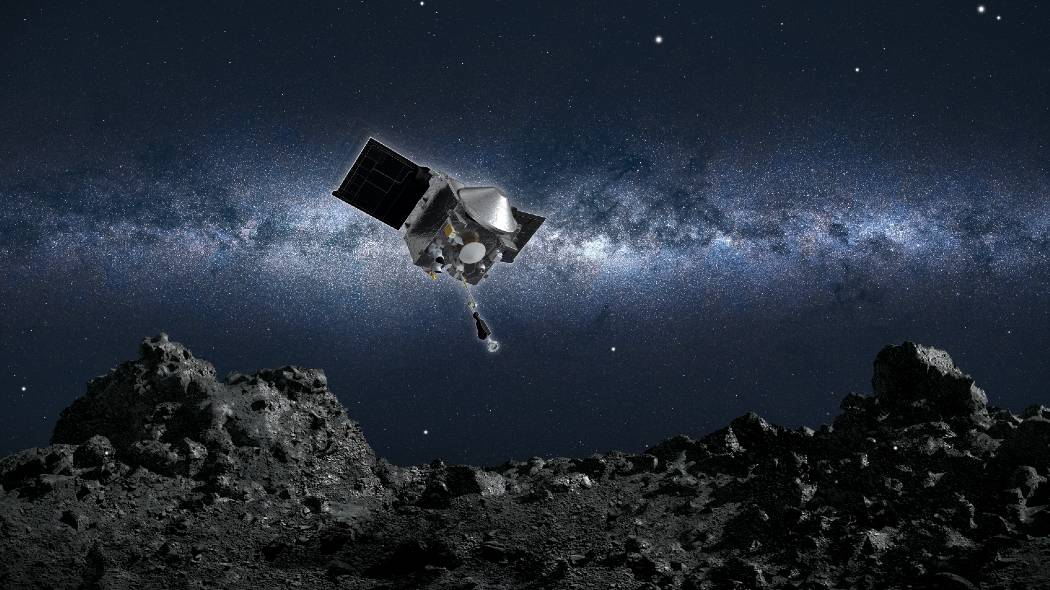

Nella notte fra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre la sonda Osiris-Rex della NASA ha effettuato la discesa sulla superficie dell’asteroide Bennu, raggiunto il 3 dicembre 2018, per raccogliere un campione di materiale e riportarlo a Terra. Un’impresa seconda solo a quella realizzata dalla sonda giapponese Hayabusa 2 che nel 2019 è riuscita a prevelare materiale dall’asteroide 162173 Ryugu. L’obiettivo della missione è recuperare un campione incontaminato di regolite carbonacea dalla superficie dell’asteroide, per rispondere a diverse domande sulla composizione e sulla formazione del Sistema solare.

Le immagini della superficie di Bennu riprese dalla sonda della NASA hanno rivelato una superficie rocciosa disseminata di massi. Osiris-Rex ha fotografato e scansionato in lungo e in largo la sua superficie, utilizzando Ola, un altimetro laser, e la camera 3D, er arrivare a individuare il sito da cui verrà prelevato il campione del materiale, denominato Nightingale (usignolo). Poco prima delle ore 20 (ora italiana) si sono accesi i propulsori del veicolo spaziale per portare Osiris-Rex fuori dalla sua orbita attorno a Bennu e condurlo con grande precisione verso la superficie. Per guidare correttamente la discesa è stata predisposta la cosiddetta “mappa dei rischi”, ovvero una rappresentazione dettagliata del sito di campionamento con le aree che possono presentare un rischio per il veicolo.

Il meccanismo di acquisizione dei campioni, Tagsam (Touch-And-Go-Sample Acquisition Mechanism), è agganciato all’estremità di un braccio lungo oltre tre metri ed è progettato per raccogliere materiale a grana fine ma è anche in grado di prelevare sassolini di quasi due centimetri. È inoltre capace di raccogliere una quantità di materiale di circa 150 grammi, e in condizioni ottimali potrebbe arrivare addirittura a 1,8 kg.

Alle 00:12 (ora italiana) del 21 ottobre il momento clou della missione, ovvero la manovra di touch-and-go per un contatto con la superficie di Bennu di circa dieci secondi. A una delle tre bombole di azoto presenti a bordo il compito di sollevare la regolite da aspirare all’interno della sonda. «L’obiettivo è raccogliere almeno sessanta grammi effettivi di materiale. Nel caso il quantitativo fosse inferiore, valuteremo con la Nasa lo stato del veicolo e la possibilità di effettuare un secondo touch and go».

In caso di risultato insufficiente, la sonda potrebbe infatti effettuare più tentativi di campionamento, grazie alla dotazione di tre bombole di azoto gassoso. Se, come si spera, il campione raccolto dovesse andare bene, la sonda con il prezioso materiale verrà sigillata e preparata per il ritorno sulla Terra, previsto nel 2023.