da Sorrentino | Mar 5, 2020 | Attualità, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

A un mese dal rientro dallo spazio, dove ha trascorso 201 giorni a bordo della stazione spaziale internazionale, l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano ha raccontato la missione Beyond rispondendo in videoconferenza con l’Agenzia Spaziale Italiana alle domande dei giornalisti. La missione, la sua seconda di lunga durata, che ha visto impegnato in oltre 250 esperimenti e soprattutto nella riparazione dello strumento AMS-2, il cacciatore di antimateria, nel corso di quattro attività extraveicolari durate complessivamente quasi 32 ore e assumendo il ruolo di comandante della stazione spaziale.

Parmitano si è detto già perfettamente riadattato, rientrato nel peso corporeo e ritenersi tra il 95 e il 99 per cento delle capacità fisico-motorie. Risultato evidente della precedente esperienza in orbita e della migliore preparazione alla fase di rientro a terra. Ha poi descritto il momento in cui è diventato comandante della stazione come il più impegnativo della missione Beyond. “Sebbene arrivassi da veterano sulla ISS, nel momento in cui ho preso il comando è cambiato il mio approccio con l’equipaggio. Un passaggio impegnativo e al tempo stesso un momento di crescita professionale, una leadership cooperativa che dal punto di vista umano è stato l’aspetto più importante e ha rappresentato un momento fondamentale di crescita professionale”. Luca Parmitano, il quale ha lungamente documentato i segni dei cambiamenti climatici apparsi evidenti dall’orbita con la speranza – come egli stesso ha sottolineato – di avere elevato il livello di consapevolezza sulla fragilità del pianeta, ha parlato dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus invitando a non lasciarsi prendere dal panico. “E’ importante avere fiducia nelle risorse e capacità di chi lavora per contenere e combattere il contagio” – ha detto, ricordando come a bordo della stazione spaziale si effettuano esperimenti sui virus che danno importanti risultati. “Ci sono due modo per unire gli esseri umani: avere un nemico comune o unire le risorse”. Da qui l’invito ad affrontare i problemi in maniera sistemica.

Tornando alla missione Beyond, il successo della riparazione di Ams-2, essere riusciti a fare upgrade del sistema di raffreddamento, consentirà di raccogliere dati sulla materia cosmica e migliorare la comprensione dell’universo. L’aspetto tecnico della complessa attività extraveicolare è stato al centro dell’anno che ha preceduto la missione di Luca Parmitano. “Ci siamo preparati a lungo e in modo approfondito. Per lo sviluppo delle sequenze abbiamo utilizzato la piscina al centro spaziale di Houston, per l’uso della strumentazione abbiamo utilizzato un sistema di sospensione robotizzato fuori dall’acqua che simula le condizioni di assenza di gravità, inoltre un sistema integrato di realtà virtuale. Una volta in orbita si scopre una certa familiarità con le condizioni di lavoro e gli strumenti appositamente ideati per il tipo di lavorazione”. Ams-2 non era stato disegnato per essere oggetto di attività extraveicolare, si trattava di ripararlo senza romperlo, a cominciare dalla bullonatura con cui era stato fissato. Nell’ultima attività extraveicolare si è provveduto a riparare una delle connessioni che risultava non perfettamente stagna. Ora il sistema funziona perfettamente e i risultati superiori alle aspettative.

Nel corso della missione Beyond, Parmitano ha interagito con il sistema di intelligenza artificiale Simon a bordo della stazione. Un sistema che non dotato ancora di una sua autonomia ma destinato a crescere e fornire un contributo anche dal punto di vista psicologico. I tecnici della NASA si sono complimentati per l’aspetto ingegneristico del robot. “Ho chiesto a Simon di raccontarmi delle barzellette, il senso di houmor di Simon mi ha aiutato a rilassarmi” – ha raccontato l’astronauta. Risultato oltre le aspettative anche per l’esperimento con rover Interact, situato nei pressi del centro Estec dell’Agenzia Spaziale Europea in Olanda e telecomandato nell’ambito della missione lunare simulata Analog-1. “Abbiamo ancora qualche anno davanti prima di essere pronti a sfruttare appieno questo tipo di tecnologia – ha detto Parmitano – Tuttavia i risultati sono andati ben oltre le aspettative. Il rover rispondeva perfettamente, eseguendo la serie di operazioni programmate. L’esperimento ha dimostrato la capacità di lavorare in maniera integrata con gli scienziati. Ritengo che con i dati raccolti in questa missione, allorquando avremo a disposizione un rover dedicato all’esplorazione lunare, saremo pronti per impiegare proficuamente questa tecnologia. La guida del rover dalla stazione ha dimostrato la capacità di controllarne i movimenti, per cui possiamo pensare ad applicazioni non solo sulla Luna o altro corpo celeste ma anche in zone impervie sulla Terra”.

Quanto al suo futuro, Luca Parmitano ha ricordato che sarà di supporto agli astronauti che saranno chiamati a svolgere missioni sulla stazione spaziale e, tra le righe del discorso, non ha nascosto la speranza di dare il proprio contributo al programma di esplorazione lunare Artemis.

da Sorrentino | Feb 18, 2020 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Tredicesima missione del veicolo spaziale Cygnus, lanciato con successo a bordo del vettore Antares dalla base di Wallops, in Virginia, e diretto alla Stazione Spaziale Internazionale con il suo carico di 3750 kg di rifornimenti e materiale scientifico. A bordo di Cygnus c’è il Mobile SpaceLab, una struttura per la coltura di tessuti e cellule, Plant Habitat-02, che coltiverà i ravanelli all’interno dell’Advanced Plant Habitat come esempio di pianta nutriente e commestibile. Il carico contiene anche lo Spacecraft Fire Experiment-IV (Saffire-IV), che utilizzerà il modulo di rifornimento Cygnus, una volta che quest’ultimo avrà lasciato la stazione spaziale, per testare l’infiammabilità di diversi materiali in differenti condizioni ambientali. Tale esperimento è fondamentale per lo sviluppo di materiali resistenti e misure per la prevenzione degli incendi.

da Sorrentino | Feb 10, 2020 | Astronomia, Lanci, Missioni, Primo Piano

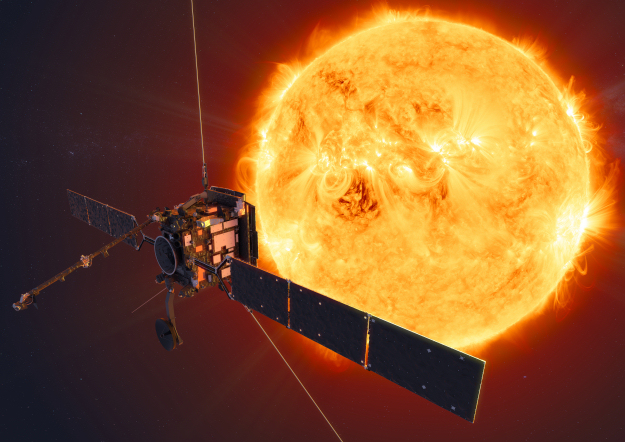

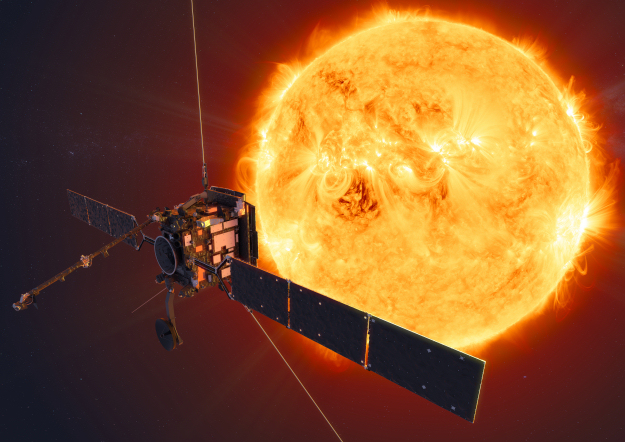

E’ stata lanciata con successo dalla base di Cape Canaveral, in Florida, alle 5:03 del mattino ora italiana di lunedì 10 febbraio, con un razzo Atlas V della NASA, la sonda “Solar Orbiter” dell’Agenzia Spaziale Europea che ha iniziato il suo viaggio che la porterà a 42 milioni di km, circa 1/3 della distanza che separa la Terra dalla nostra stella. Solar Obiter arriverà a destinazione seguendo dopo un viaggio di due anni, seguendo un’orbita fortemente ellittica.

Dopo circa 50 minuti dalla partenza, la separazione della sonda dal secondo stadio a un’altitudine di 240 chilometri, seguita dall’accensione del motore che ha fornito la spinta finale. Il controllo della missione è passato al centro ESOC (Space operation center) dell’Esa a Darmstadt, dove l’italiano Andrea Accomazzo ha confermato l’avvenuta apertura dei pannelli solari.

Sfruttando la spinta gravitazionale di Venere, uscirà dall’eclittica, il piano orbitale del sistema solare, per andare a studiare le regioni polari del Sole con un’angolazione compresa tra i 17 e i 33 gradi, allo scopo di approfondire le conoscenze sul campo magnetico, sul vento solare e sui cicli solari undicennali e ottenere misure puntuali della superficie della nostra stella. Solar Orbiter opererà in una zona con temperature vicine ai 500 gradi. Tra i dieci strumenti scientifici, c’è il coronografo italiano Metis costruito da Thales Alenia Space con Ohb Italia, per conto di Airbus Defence and Space, per lo studio della corona solare.

L’Italia partecipa alla missione fornendo una coppia di sensori di assetto stellare per la navigazione interplanetaria anche per altri strumenti della sonda

Attraverso l’Agenzia spaziale italiana, il nostro Paese fornisce una serie di contributi tecnologici, tra cui una coppia di sensori di assetto stellare per la navigazione interplanetaria realizzati da Leonardo, e quelli sviluppati delle università di Firenze, Genova, Padova, Urbino e Torino, dell’Istituto nazionale di astrofisica del Cnr.

da Sorrentino | Feb 8, 2020 | Attualità, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

La missione di Luca Parmitano sulla stazione spaziale internazionale ha permesso, attraverso la riparazione dello strumento AMS-2, di proseguire la ricerca su un capitolo fondamentale della fisica dell’universo che attiene la caccia all’antimateria e alla materia, e nel contempo gettato le basi per le future attività che vedranno equipaggi umani vivere e lavorare al di fuori della Terra. Così Jan Wörner, direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea, ha introdotto la conferenza dell’astronauta italiano, rientrato il 6 febbraio dalla missione Beyond iniziata il 20 luglio 2019 al Centro Addestramento Astronauti di Colonia. “Il successo della missione di riparazione dello lo Spettrometro Magnetico Alfa è frutto dell’addestramento ricevuto e della lunga attività di preparazione delle attività extraveicolari e dunque va condiviso con le equipe a terra e naturalmente con i colleghi astronauti a bordo del stazione spaziale –ha detto Parmitano – La missione Beyond ha aggiunto un altro importante capitolo all’esplorazione umana nello spazio, si aggiunge alle altre condotte nel recente passato ed è propedeutica alle prossime in programma”. “Esperimenti di natura scientifica, tecnologica, biologica e fisiologica si sono sommati per fornire indicazioni fondamentali per preparare al meglio i futuri avamposti umani nello spazio, spingersi verso la Luna e oltre, come lo stesso logo della missione Beyond richiama – ha sottolineato Parmitano – Vorrei che tutti fossero consapevoli della straordinaria importanza di quanto viene eseguito in orbita, perché il frutto della ricerca in assenza di gravità ricade positivamente sulla Terra”. Interrogato sui momenti più importanti durante la permanenza sulla stazione spaziale, Luca Parmitano ha fatto riferimento al periodo di transizione, circa una settimana, tra le Spedizioni 60 e 61, quando a bordo del complesso orbitale erano presenti nove astronauti. Tra essi il primo astronauta degli Emirati Arabi Uniti, musulmano, e un’astronauta di radici ebraiche. “Un connubio che richiama il valore dell’umanità che si spinge oltre per allargare confini e conoscenze, avendo come riferimento l’immagine del nostro pianeta, che riflette la sua straordinaria bellezza e fragilità”. Per Luca Parmitano è stato “un privilegio essere protagonista di un’esperienza che ha messo in evidenza una volta di più l’importanza del fattore umano nell’esplorazione spaziale”. “Se vogliamo fare esplorazione planetaria abbiamo bisogno di tutti e di una tecnologia che si adatti alle esigenze di uomni e donne astronauti” – chiosa Parmitano.

da Sorrentino | Feb 8, 2020 | Industria, Lanci, Missioni, Primo Piano

Ultimi preparativi in corso per la partenza della sonda Solar Orbiter, la missione dell’Agenzia Spaziale Europea, che osserverà per prima il Sole da una distanza da una distanza minore di quella che lo separa da Mercurio. Lunedì 10 febbraio, alle 5.03 del mattino ora italiana l’inizio del viaggio della sonda, che in poco più di due anni la vedrà raggiungere la sua orbita, osservando il Sole da una distanza minima di sole 0,28 unità astronomiche (UA), ovvero il 28% della distanza media Terra-Sole.

Ultimi preparativi in corso per la partenza della sonda Solar Orbiter, la missione dell’Agenzia Spaziale Europea, che osserverà per prima il Sole da una distanza da una distanza minore di quella che lo separa da Mercurio. Lunedì 10 febbraio, alle 5.03 del mattino ora italiana l’inizio del viaggio della sonda, che in poco più di due anni la vedrà raggiungere la sua orbita, osservando il Sole da una distanza minima di sole 0,28 unità astronomiche (UA), ovvero il 28% della distanza media Terra-Sole.

Per questa importante missione, essenziale per la comprensione dell’eliosfera e del suo impatto sulla Terra, Thales Alenia Space si è trovata a fronteggiare nuove sfide da un punto di vista scientifico e tecnologico. Per prima: la protezione termica; per conto di Airbus Defense and Space ha infatti progettato e costruito lo scudo termico (HD) che proteggerà la sonda dalle altissime temperature a cui sarà sottoposta (oltre 500°).

Lo scudo termico (Heat Shield) è stato progettato per far fronte alla considerevole illuminazione solare, al freddo dello spazio profondo e alle sorgenti di calore interne, in modo da mantenere la temperatura operativa ottimale di tutta la strumentazione interna, uno dei quali, Metis, prodotto da Thales Alenia Space, congiuntamente con OHB Italia, e finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Metis è un coronografo innovativo, progettato per fornire per la prima volta immagini in simultanea dell’intera corona solare in luce visibile polarizzata e ultravioletto in banda stretta. Metis fornirà una caratterizzazione dei componenti più importanti del plasma della corona e del vento solare che permetteranno di avere degli elementi per rispondere alle domande fondamentali sulle origini dei venti solari, sulle fonti di particelle energetiche solari e sull’eruzione e i primi cambiamenti nell’espulsione della massa coronale.

Ultimi preparativi in corso per la partenza della sonda Solar Orbiter, la missione dell’Agenzia Spaziale Europea, che osserverà per prima il Sole da una distanza da una distanza minore di quella che lo separa da Mercurio. Lunedì 10 febbraio, alle 5.03 del mattino ora italiana l’inizio del viaggio della sonda, che in poco più di due anni la vedrà raggiungere la sua orbita, osservando il Sole da una distanza minima di sole 0,28 unità astronomiche (UA), ovvero il 28% della distanza media Terra-Sole.

Ultimi preparativi in corso per la partenza della sonda Solar Orbiter, la missione dell’Agenzia Spaziale Europea, che osserverà per prima il Sole da una distanza da una distanza minore di quella che lo separa da Mercurio. Lunedì 10 febbraio, alle 5.03 del mattino ora italiana l’inizio del viaggio della sonda, che in poco più di due anni la vedrà raggiungere la sua orbita, osservando il Sole da una distanza minima di sole 0,28 unità astronomiche (UA), ovvero il 28% della distanza media Terra-Sole.