da Sorrentino | Feb 5, 2018 | Industria, Primo Piano, Stazione Spaziale

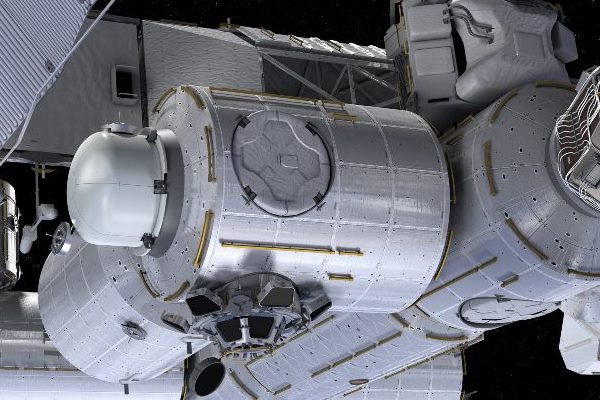

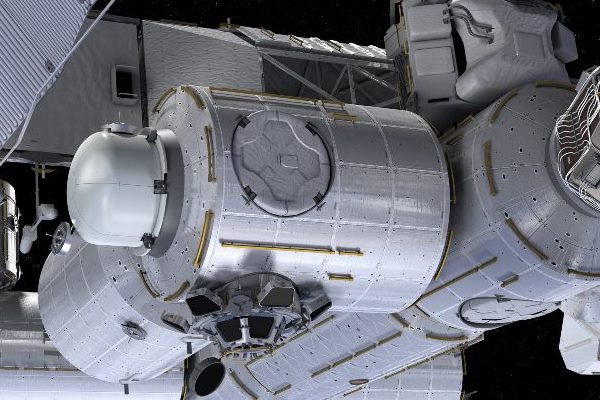

Thales Alenia Space si occuperà della produzione e dei test del fondamentale involucro pressurizzato del Modulo Airlock di NanoRacks, il cui lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale è previsto per il 2019, impiegato per dispiegare payload commerciali e governativi. Thales Alenia Space produrrà inoltre diverse strutture secondarie, compresi gli scudi per micrometeoriti e detriti orbitanti (MMOD), i pannelli isolanti multistrato (MLI), e altre componenti strutturali. Walter Cugno, Vicepresidente Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space, ha sottolineato comemquesto contratto non assicura solo il ruolo costante di leader globale nelle infrastrutture spaziali, ma evidenzia anche l’esperienza e le competenze che contraddistinguono l’azienda spaziale. Thales Alenia Space apporterà più di 40 anni di esperienza a questo programma nel design e nella produzione di soluzioni ad alta tecnologia e continuerà a fornire queste competenze sia alla Stazione Spaziale Internazionale che a iniziative future di esplorazione dello spazio. NanoRacks ha siglato uno Space Act Agreement con la NASA nel 2016 per installare il primo Modulo Airlock privato di sempre sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nel febbraio 2017, NanoRacks ha annunciato una partnership con Boeing per costruire e installare il meccanismo passivo di common berthing (PCBM), che connetterà la maggior parte dei moduli pressurizzarti dell’ISS.

Thales Alenia Space si occuperà della produzione e dei test del fondamentale involucro pressurizzato del Modulo Airlock di NanoRacks, il cui lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale è previsto per il 2019, impiegato per dispiegare payload commerciali e governativi. Thales Alenia Space produrrà inoltre diverse strutture secondarie, compresi gli scudi per micrometeoriti e detriti orbitanti (MMOD), i pannelli isolanti multistrato (MLI), e altre componenti strutturali. Walter Cugno, Vicepresidente Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space, ha sottolineato comemquesto contratto non assicura solo il ruolo costante di leader globale nelle infrastrutture spaziali, ma evidenzia anche l’esperienza e le competenze che contraddistinguono l’azienda spaziale. Thales Alenia Space apporterà più di 40 anni di esperienza a questo programma nel design e nella produzione di soluzioni ad alta tecnologia e continuerà a fornire queste competenze sia alla Stazione Spaziale Internazionale che a iniziative future di esplorazione dello spazio. NanoRacks ha siglato uno Space Act Agreement con la NASA nel 2016 per installare il primo Modulo Airlock privato di sempre sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nel febbraio 2017, NanoRacks ha annunciato una partnership con Boeing per costruire e installare il meccanismo passivo di common berthing (PCBM), che connetterà la maggior parte dei moduli pressurizzarti dell’ISS.

Thales Alenia Space hanno progettato oltre la metà dei moduli pressurizzati della Stazione Spaziale, conoscono i sistemi della Stazione Spaziale e hanno prodotto alcuni dei migliori hardware aerospaziali al mondo. Non vediamo l’ora di intraprendere una partnership di grande successo che arricchisca le nostre alleanze produttive nel cuore dell’Europa. Thales Alenia Space Space si occuperà della produzione e del test dell’involucro pressurizzato quest’anno e lo invierà all’ Unità di Integrazione di NanoRacks a Houston, Texas nel 2019. NanoRacks integrerà l’avionica e il cablaggio per completare l’assemblaggio dell’airlock. Il team di ingegneri e il team operativo di NanoRacks si occuperanno dell’integrazione dell’airlock, dei test funzionali, della formazione dell’equipaggio e delle ispezioni finali. L’Airlock verrà inviato in Florida per le preparazioni pre-lancio e l’installazione della capsula orbitale SpaceX Dragon Trunk per essere pronto al lancio previsto con la missione SpaceX CRS-19.

da Sorrentino | Gen 31, 2018 | Astronomia, Primo Piano

La eclissi di luna ha vissuto la sua fase prevista dal calendario astronomico il 31 gennaio 2018, nelle prime ore pomeridiane in Italia. Il fattore temporale ha impedito che il fenomeno fosse visibile dall’Italia, ma la sera precedente osservando il cielo si è potuto osservare la Luna che ha raggiunto la distanza minima di 359mila km dalla Terra, a fronte di una distanza media di 384mila km, dunque con il disco che appare più grande del 7% e decisamente più luminosa. La Luna piena al perigeo, la seconda nello stesso mese, determina l’aspetto della cosiddetta Superluna che, dove è visibile (nella circostanza, in particolare Alaska, Hawaii e nord-ovest del Canada), assume la caratteristica colorazione rossa. In realtà la seconda luna piena del mese viene chiamata popolarmente anche Blue Moon. La dominante arancione, con tante sfumature di rosso, è causata dalla irradiazione verso l’esterno da parte della nostra atmosfera che filtra la maggior parte della luce blu proiettando sulla Luna per l’appunto arancione e rosso. Bisogna risalire a oltre un secolo e mezzo fa per ritrovare l’ultima volta che si era verificata tale combinazione. Per assistere ad analogo fenomeno dall’Italia bisognerà attendere la notte del 31 dicembre 2028, quando il nostro pianeta si troverà tra il Sole e la Luna, che a sua volta sarà al perigeo rispetto al nostro pianeta.

La eclissi di luna ha vissuto la sua fase prevista dal calendario astronomico il 31 gennaio 2018, nelle prime ore pomeridiane in Italia. Il fattore temporale ha impedito che il fenomeno fosse visibile dall’Italia, ma la sera precedente osservando il cielo si è potuto osservare la Luna che ha raggiunto la distanza minima di 359mila km dalla Terra, a fronte di una distanza media di 384mila km, dunque con il disco che appare più grande del 7% e decisamente più luminosa. La Luna piena al perigeo, la seconda nello stesso mese, determina l’aspetto della cosiddetta Superluna che, dove è visibile (nella circostanza, in particolare Alaska, Hawaii e nord-ovest del Canada), assume la caratteristica colorazione rossa. In realtà la seconda luna piena del mese viene chiamata popolarmente anche Blue Moon. La dominante arancione, con tante sfumature di rosso, è causata dalla irradiazione verso l’esterno da parte della nostra atmosfera che filtra la maggior parte della luce blu proiettando sulla Luna per l’appunto arancione e rosso. Bisogna risalire a oltre un secolo e mezzo fa per ritrovare l’ultima volta che si era verificata tale combinazione. Per assistere ad analogo fenomeno dall’Italia bisognerà attendere la notte del 31 dicembre 2028, quando il nostro pianeta si troverà tra il Sole e la Luna, che a sua volta sarà al perigeo rispetto al nostro pianeta.

da Sorrentino | Gen 29, 2018 | Attualità, Eventi, Missioni, Primo Piano

Il 7 febbraio 2018 si festeggiano il decimo anniversario di Columbus, il modulo spaziale abitato dell’Agenzia Spaziale Europea attraccato alla stazione orbitale internazionale, ma anche il lancio del primo veicolo di trasferimento automatico ATV sviluppato dall’ESA. Il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea, Jan Wörner, ha dato appuntamento al centro Estec in Olanda, per celebrare il decennale di due importanti successi tecnologici e industriali. Nello stesso giorno qualcosa di originale è stato organizzato in Germania, all’aeroporto di Francoforte, dove è in programma il decollo dell’Airbus A310 modificato che viene utilizzato dall’ESA per la campagna di voli parabolici, durante i quali, all’apice della traiettoria, viene riprodotta per una manciata di secondi l’assenza di gravità. Il velivolo viene utilizzato anche dagli astronauti per allenarsi alle condizioni cui vanno incontro durante le missioni spaziali, ma anche da equipe di ricercatori e perfino studenti che possono mettersi alla prova e testare esperimenti. Il 7 febbraio 2018 tocca a un equipaggio inusuale quanto eterogeneo, composto da 55 persone, compresi piloti e personale di cabina, che hanno in comune la passione per la tecno-music . Saranno introdotte al volo parabolico da due astronauti che hanno fatto la storia dell’ESA, il francese Jean-François Clervoy, che ha portato a termine tre missioni a bordo dello Space Shuttle, e lo spagnolo Pedro Duque, che ha volato sulla navetta spaziale americana ed è stato a bordo Stazione spaziale internazionale. A organizzare l’atipica missione è stato il World Club Dome Zero Gravity, che nei mesi scorsi ha lanciato un concorso per consentire a 20 persone (due selezionati per ognuno dei cinque continenti e altri dieci scelti tra cittadini tedeschi e indiani, sulla base di un concorso basato sulla produzione di video di 20 secondi) di partecipare al volo parabolico e ballare in assenza di gravità al ritmo della musica elettronica per 25 minuti non consecutivi, quasi un terzo del tempo trascorso in aria, programmato in 90 minuti. A bordo annunciata anche la presenza di famosi dj.

Il 7 febbraio 2018 si festeggiano il decimo anniversario di Columbus, il modulo spaziale abitato dell’Agenzia Spaziale Europea attraccato alla stazione orbitale internazionale, ma anche il lancio del primo veicolo di trasferimento automatico ATV sviluppato dall’ESA. Il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea, Jan Wörner, ha dato appuntamento al centro Estec in Olanda, per celebrare il decennale di due importanti successi tecnologici e industriali. Nello stesso giorno qualcosa di originale è stato organizzato in Germania, all’aeroporto di Francoforte, dove è in programma il decollo dell’Airbus A310 modificato che viene utilizzato dall’ESA per la campagna di voli parabolici, durante i quali, all’apice della traiettoria, viene riprodotta per una manciata di secondi l’assenza di gravità. Il velivolo viene utilizzato anche dagli astronauti per allenarsi alle condizioni cui vanno incontro durante le missioni spaziali, ma anche da equipe di ricercatori e perfino studenti che possono mettersi alla prova e testare esperimenti. Il 7 febbraio 2018 tocca a un equipaggio inusuale quanto eterogeneo, composto da 55 persone, compresi piloti e personale di cabina, che hanno in comune la passione per la tecno-music . Saranno introdotte al volo parabolico da due astronauti che hanno fatto la storia dell’ESA, il francese Jean-François Clervoy, che ha portato a termine tre missioni a bordo dello Space Shuttle, e lo spagnolo Pedro Duque, che ha volato sulla navetta spaziale americana ed è stato a bordo Stazione spaziale internazionale. A organizzare l’atipica missione è stato il World Club Dome Zero Gravity, che nei mesi scorsi ha lanciato un concorso per consentire a 20 persone (due selezionati per ognuno dei cinque continenti e altri dieci scelti tra cittadini tedeschi e indiani, sulla base di un concorso basato sulla produzione di video di 20 secondi) di partecipare al volo parabolico e ballare in assenza di gravità al ritmo della musica elettronica per 25 minuti non consecutivi, quasi un terzo del tempo trascorso in aria, programmato in 90 minuti. A bordo annunciata anche la presenza di famosi dj.

da Sorrentino | Gen 26, 2018 | Lanci, Primo Piano, Servizi Satellitari

Suspense per la prima missione del 2018 di Ariane 5, il cui lancio è avvenuto alle 23:20 ora italiana del 25 gennaio dalla base di Kourou nella Guyana Francese. A bordo due satelliti commerciali per le telecomunicazioni, SES-14 (costruito da Airbus Defence and Space) e Al Yah 3 (di Orbital ATK), che risultano essere stati posti in orbita dal razzo vettore europeo ma non è chiaro se abbiano raggiunto la quota prestabilita. Subito dopo il lancio qualche secondo dopo l’accensione del secondo stadio, la stazione di controllo di Natal in Brasile non è riuscita ad acquisire la telemetria del razzo, rimasto in silenzio anche rispetto alle stazioni di tracking di Ascencion nel Sud Atlantico, Libreville in Gabon e Malindi in Kenya. Un blackout tutto da chiarire, iniziato nove minuti dopo il distacco dalla rampa di lancio e protrattosi fino al 37esimo minuto dopo l’inizio della missione. Arianespace ha dichiarato che i centri di controllo hanno ricevuto conferma della separazione di entrambi i satelliti che risultano in orbita, anche se non è stato chiarito se si tratta dell’orbita prestabilita. L’anomalia, oggetto di verifica, è stata confermata anche da Stéphane Israel, presidente e amministratore delegato di Arianespace.

Nella storia di Ariane 5, entrato in servizio nel 1996, c’è il precedente del lancio del satellite Artemis, avvenuto nel 2001, che fu inserito in un’orbita più bassa rispetto a quella prevista, a causa del malfunzionamento dello stadio superiore del razzo vettore, e poi lentamente riposizionato alla quota operativa corretta nel corso dei mesi successivi. Nel 2018 Arianespace ha programmato 14 missioni di Ariane 5. Il satellite Al Yah 3 è il primo di una nuova generazione di satelliti per telecomunicazioni, destinato a fornire servizi onternet a banda larga in Africa e Brasile. Il satellite SES 14, che trasporta anche lo strumento Gold della NASA per lo studio della termosfera e della ionosfera terrestre, ha il compito di fornire servizi per la navigazione marittima e aerea, comunicazioni wireless a banda larga in America del Nord, Centro e Sud America, Caraibi, Nord Atlantico e parti d’Europa.

da Sorrentino | Gen 19, 2018 | Astronomia, Primo Piano

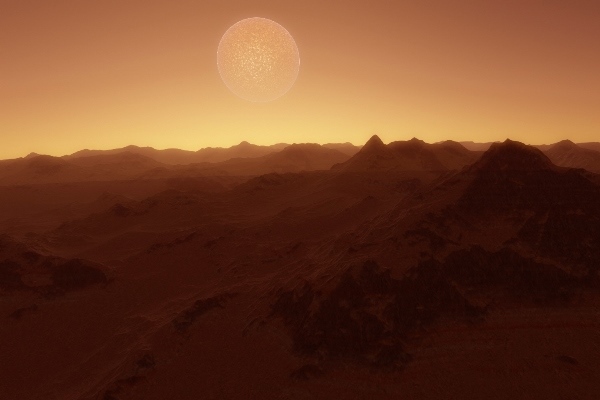

È simile alla Terra per dimensioni e composizione chimica, ma vicinissimo alla sua stella madre, caratteristica che lo rende un mondo infernale, con probabili oceani di lava in superficie e un giorno che dura poco più di sei ore e mezzo. Questo scenario estremo descrive l’esopianeta K2-141b: a scoprirlo è stato un gruppo di ricercatori guidati dall’italiano Luca Malavolta, in forza al Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” dell’Università di Padova e all’Istituto Nazionale di Astrofisica. Ad accompagnare K2-141b c’è un altro pianeta, di tipo nettuniano, denominato K2-141c, su un’orbita più distante dalla stella madre. Il sistema planetario inizialmente individuato dalla sonda Kepler della NASA è stato confermato e studiato dal team di cui fa parte Malavolta grazie alle osservazioni realizzate con il Telescopio Nazionale Galileo (TNG) dell’INAF e al suo strumento HARPS-N.

È simile alla Terra per dimensioni e composizione chimica, ma vicinissimo alla sua stella madre, caratteristica che lo rende un mondo infernale, con probabili oceani di lava in superficie e un giorno che dura poco più di sei ore e mezzo. Questo scenario estremo descrive l’esopianeta K2-141b: a scoprirlo è stato un gruppo di ricercatori guidati dall’italiano Luca Malavolta, in forza al Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” dell’Università di Padova e all’Istituto Nazionale di Astrofisica. Ad accompagnare K2-141b c’è un altro pianeta, di tipo nettuniano, denominato K2-141c, su un’orbita più distante dalla stella madre. Il sistema planetario inizialmente individuato dalla sonda Kepler della NASA è stato confermato e studiato dal team di cui fa parte Malavolta grazie alle osservazioni realizzate con il Telescopio Nazionale Galileo (TNG) dell’INAF e al suo strumento HARPS-N.

“Il raggio e la massa di K2-141b sono leggermente più grandi di quello della Terra ovvero 1,5 e 5 volte quelli terrestri e per questo viene classificato come super-Terra”, dice Malavolta. “Conoscendo il raggio e la massa è possibile confrontare la densità del pianeta con le predizioni teoriche e stabilire la sua composizione chimica, che risulta essere simile a quella della Terra, con una frazione di ferro tra il 30% e 50% della massa planetaria nel nucleo e la restante percentuale in silicati, ovvero i minerali più diffusi sul nostro pianeta, nel mantello”. K2-141b completa un’orbita attorno alla sua stella madre in 6,7 ore e questo dato permette di segnare un record: è il pianeta con periodo più breve finora conosciuto e di cui si siano determinati raggio e massa. Visto che il moto orbitale e quello di rotazione del pianeta sono sincronizzati a causa delle interazioni mareali stella-pianeta, il pianeta mostra sempre la stessa faccia verso la sua stella, proprio come la Luna fa con la Terra. “I modelli di formazione planetaria non prevedono l’esistenza di pianeti così vicini alla loro stella, e con solo altri otto pianeti di periodo ultra-breve con composizione interna nota, l’origine di questi pianeti è ancora da capire”, sottolinea Malavolta.

La stella K2-141 attorno al quale orbita il pianeta è una nana arancione che ha una temperatura superficiale di 4600 kelvin; è leggermente più piccola e fredda del Sole e la sua massa e raggio sono circa il 70% di quelli della nostra stella. I due pianeti sono stati identificati con la tecnica del “transito”: durante il suo moto orbitale, per un’inclinazione favorevole dell’orbita, un pianeta passando davanti al disco della sua stella blocca una minima frazione della luce stellare e ciò lo rende “visibile” agli strumenti come Kepler che in quel momento sono “a caccia” di esopianeti. L’osservazione del transito con i dati di Kepler in generale consente di misurare solo il raggio del pianeta. Le osservazioni di velocità radiale HARPS-N sono state fondamentali per determinare anche la massa e la densità del pianeta K2-141b e poterne dunque comprendere la natura, la struttura interna e la composizione chimica. Malavolta aggiunge: “Le Super-Terre sembrano essere molto diffuse nella nostra galassia, sebbene non abbiano uguali nel nostro Sistema solare, ed è fondamentale conoscerne le caratteristiche interne per capire se seguano lo stesso processo di formazione della Terra. Nonostante i 3500 pianeti scoperti finora, poco più di una decina di Super-Terre hanno massa e raggio conosciuti con sufficiente precisione da poterne studiare la composizione interna”.

Come detto, dall’analisi della luce proveniente da K2-141 è stata rilevata la presenza di un secondo pianeta transitante attorno alla stella: K2-141c ha un periodo di 7,7 giorni e ha le dimensioni di un Nettuno o un Super-Nettuno. La presenza del secondo pianeta potrebbe suggerire che i pianeti di periodo ultrabreve siano il risultato di una migrazione verso la stella dal luogo della loro formazione meno turbolenta rispetto ai giganti gassosi caldi su orbite di pochi giorni, che invece raramente sono accompagnati da pianeti vicini.L’ulteriore, inattesa scoperta relativa a questo sistema planetario riguarda l’osservazione dell’eclisse secondaria di K2-141b, ovvero la diminuzione di luce che si osserva quando il pianeta orbita dietro la stella. Quest’ultima, venendosi a frapporre fra l’osservatore e il pianeta durante la fase di opposizione, nasconde proprio la luce del pianeta stesso che è in parte dovuta a emissione termica, in parte alla frazione di luce della stella riflessa dal pianeta. Si tratta di una diminuzione molto più tenue di quella del transito e pertanto difficile da rivelare. A individuare il fenomeno è stato Aldo Stefano Bonomo dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino, anch’egli nel team che ha studiato K2-141 e i suoi pianeti.

Da considerazioni di tipo teorico, si ritiene che l’esopianeta roccioso K2-141b non abbia un’atmosfera densa di elementi volatili perché, a distanze così ravvicinate dalla stella, il flusso ultravioletto e X della stella e il vento stellare dovrebbero aver eroso qualunque atmosfera primitiva del pianeta. Bonomo aggiunge: “Pensiamo che K2-141b non abbia nubi riflettenti ma forse un’atmosfera estremamente rarefatta di vapori di materiale roccioso incapace di trasportare il calore dall’emisfero irradiato (day side, emisfero giorno) a quello nascosto (night side, emisfero notte) e, in effetti, i nostri risultati indicano un forte contrasto di temperatura fra l’emisfero giorno e quello notte del pianeta. Lo scenario più probabile è che la superficie di K2-141b nell’emisfero irradiato sia ricoperta da oceani di lava”. La temperatura superficiale del pianeta nell’emisfero irradiato è, infatti, ben maggiore del punto di fusione dei silicati potendo raggiungere circa i 3000 Kelvin. Conclude Bonomo: “Avremo tuttavia bisogno di altre misure di eclisse secondaria dallo spazio a diverse lunghezze d’onda per verificare questa ipotesi”. L’Hubble Space Telescope e il futuro James Webb Space Telescope verranno presto in aiuto.

Thales Alenia Space si occuperà della produzione e dei test del fondamentale involucro pressurizzato del Modulo Airlock di NanoRacks, il cui lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale è previsto per il 2019, impiegato per dispiegare payload commerciali e governativi. Thales Alenia Space produrrà inoltre diverse strutture secondarie, compresi gli scudi per micrometeoriti e detriti orbitanti (MMOD), i pannelli isolanti multistrato (MLI), e altre componenti strutturali. Walter Cugno, Vicepresidente Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space, ha sottolineato comemquesto contratto non assicura solo il ruolo costante di leader globale nelle infrastrutture spaziali, ma evidenzia anche l’esperienza e le competenze che contraddistinguono l’azienda spaziale. Thales Alenia Space apporterà più di 40 anni di esperienza a questo programma nel design e nella produzione di soluzioni ad alta tecnologia e continuerà a fornire queste competenze sia alla Stazione Spaziale Internazionale che a iniziative future di esplorazione dello spazio. NanoRacks ha siglato uno Space Act Agreement con la NASA nel 2016 per installare il primo Modulo Airlock privato di sempre sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nel febbraio 2017, NanoRacks ha annunciato una partnership con Boeing per costruire e installare il meccanismo passivo di common berthing (PCBM), che connetterà la maggior parte dei moduli pressurizzarti dell’ISS.

Thales Alenia Space si occuperà della produzione e dei test del fondamentale involucro pressurizzato del Modulo Airlock di NanoRacks, il cui lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale è previsto per il 2019, impiegato per dispiegare payload commerciali e governativi. Thales Alenia Space produrrà inoltre diverse strutture secondarie, compresi gli scudi per micrometeoriti e detriti orbitanti (MMOD), i pannelli isolanti multistrato (MLI), e altre componenti strutturali. Walter Cugno, Vicepresidente Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space, ha sottolineato comemquesto contratto non assicura solo il ruolo costante di leader globale nelle infrastrutture spaziali, ma evidenzia anche l’esperienza e le competenze che contraddistinguono l’azienda spaziale. Thales Alenia Space apporterà più di 40 anni di esperienza a questo programma nel design e nella produzione di soluzioni ad alta tecnologia e continuerà a fornire queste competenze sia alla Stazione Spaziale Internazionale che a iniziative future di esplorazione dello spazio. NanoRacks ha siglato uno Space Act Agreement con la NASA nel 2016 per installare il primo Modulo Airlock privato di sempre sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nel febbraio 2017, NanoRacks ha annunciato una partnership con Boeing per costruire e installare il meccanismo passivo di common berthing (PCBM), che connetterà la maggior parte dei moduli pressurizzarti dell’ISS.

La eclissi di luna ha vissuto la sua fase prevista dal calendario astronomico il 31 gennaio 2018, nelle prime ore pomeridiane in Italia. Il fattore temporale ha impedito che il fenomeno fosse visibile dall’Italia, ma la sera precedente osservando il cielo si è potuto osservare la Luna che ha raggiunto la distanza minima di 359mila km dalla Terra, a fronte di una distanza media di 384mila km, dunque con il disco che appare più grande del 7% e decisamente più luminosa. La Luna piena al perigeo, la seconda nello stesso mese, determina l’aspetto della cosiddetta Superluna che, dove è visibile (nella circostanza, in particolare Alaska, Hawaii e nord-ovest del Canada), assume la caratteristica colorazione rossa. In realtà la seconda luna piena del mese viene chiamata popolarmente anche Blue Moon. La dominante arancione, con tante sfumature di rosso, è causata dalla irradiazione verso l’esterno da parte della nostra atmosfera che filtra la maggior parte della luce blu proiettando sulla Luna per l’appunto arancione e rosso. Bisogna risalire a oltre un secolo e mezzo fa per ritrovare l’ultima volta che si era verificata tale combinazione. Per assistere ad analogo fenomeno dall’Italia bisognerà attendere la notte del 31 dicembre 2028, quando il nostro pianeta si troverà tra il Sole e la Luna, che a sua volta sarà al perigeo rispetto al nostro pianeta.

La eclissi di luna ha vissuto la sua fase prevista dal calendario astronomico il 31 gennaio 2018, nelle prime ore pomeridiane in Italia. Il fattore temporale ha impedito che il fenomeno fosse visibile dall’Italia, ma la sera precedente osservando il cielo si è potuto osservare la Luna che ha raggiunto la distanza minima di 359mila km dalla Terra, a fronte di una distanza media di 384mila km, dunque con il disco che appare più grande del 7% e decisamente più luminosa. La Luna piena al perigeo, la seconda nello stesso mese, determina l’aspetto della cosiddetta Superluna che, dove è visibile (nella circostanza, in particolare Alaska, Hawaii e nord-ovest del Canada), assume la caratteristica colorazione rossa. In realtà la seconda luna piena del mese viene chiamata popolarmente anche Blue Moon. La dominante arancione, con tante sfumature di rosso, è causata dalla irradiazione verso l’esterno da parte della nostra atmosfera che filtra la maggior parte della luce blu proiettando sulla Luna per l’appunto arancione e rosso. Bisogna risalire a oltre un secolo e mezzo fa per ritrovare l’ultima volta che si era verificata tale combinazione. Per assistere ad analogo fenomeno dall’Italia bisognerà attendere la notte del 31 dicembre 2028, quando il nostro pianeta si troverà tra il Sole e la Luna, che a sua volta sarà al perigeo rispetto al nostro pianeta.

Il 7 febbraio 2018 si festeggiano il decimo anniversario di Columbus, il modulo spaziale abitato dell’Agenzia Spaziale Europea attraccato alla stazione orbitale internazionale, ma anche il lancio del primo veicolo di trasferimento automatico ATV sviluppato dall’ESA. Il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea, Jan Wörner, ha dato appuntamento al centro Estec in Olanda, per celebrare il decennale di due importanti successi tecnologici e industriali. Nello stesso giorno qualcosa di originale è stato organizzato in Germania, all’aeroporto di Francoforte, dove è in programma il decollo dell’Airbus A310 modificato che viene utilizzato dall’ESA per la campagna di voli parabolici, durante i quali, all’apice della traiettoria, viene riprodotta per una manciata di secondi l’assenza di gravità. Il velivolo viene utilizzato anche dagli astronauti per allenarsi alle condizioni cui vanno incontro durante le missioni spaziali, ma anche da equipe di ricercatori e perfino studenti che possono mettersi alla prova e testare esperimenti. Il 7 febbraio 2018 tocca a un equipaggio inusuale quanto eterogeneo, composto da 55 persone, compresi piloti e personale di cabina, che hanno in comune la passione per la tecno-music . Saranno introdotte al volo parabolico da due astronauti che hanno fatto la storia dell’ESA, il francese Jean-François Clervoy, che ha portato a termine tre missioni a bordo dello Space Shuttle, e lo spagnolo Pedro Duque, che ha volato sulla navetta spaziale americana ed è stato a bordo Stazione spaziale internazionale. A organizzare l’atipica missione è stato il World Club Dome Zero Gravity, che nei mesi scorsi ha lanciato un concorso per consentire a 20 persone (due selezionati per ognuno dei cinque continenti e altri dieci scelti tra cittadini tedeschi e indiani, sulla base di un concorso basato sulla produzione di video di 20 secondi) di partecipare al volo parabolico e ballare in assenza di gravità al ritmo della musica elettronica per 25 minuti non consecutivi, quasi un terzo del tempo trascorso in aria, programmato in 90 minuti. A bordo annunciata anche la presenza di famosi dj.

Il 7 febbraio 2018 si festeggiano il decimo anniversario di Columbus, il modulo spaziale abitato dell’Agenzia Spaziale Europea attraccato alla stazione orbitale internazionale, ma anche il lancio del primo veicolo di trasferimento automatico ATV sviluppato dall’ESA. Il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea, Jan Wörner, ha dato appuntamento al centro Estec in Olanda, per celebrare il decennale di due importanti successi tecnologici e industriali. Nello stesso giorno qualcosa di originale è stato organizzato in Germania, all’aeroporto di Francoforte, dove è in programma il decollo dell’Airbus A310 modificato che viene utilizzato dall’ESA per la campagna di voli parabolici, durante i quali, all’apice della traiettoria, viene riprodotta per una manciata di secondi l’assenza di gravità. Il velivolo viene utilizzato anche dagli astronauti per allenarsi alle condizioni cui vanno incontro durante le missioni spaziali, ma anche da equipe di ricercatori e perfino studenti che possono mettersi alla prova e testare esperimenti. Il 7 febbraio 2018 tocca a un equipaggio inusuale quanto eterogeneo, composto da 55 persone, compresi piloti e personale di cabina, che hanno in comune la passione per la tecno-music . Saranno introdotte al volo parabolico da due astronauti che hanno fatto la storia dell’ESA, il francese Jean-François Clervoy, che ha portato a termine tre missioni a bordo dello Space Shuttle, e lo spagnolo Pedro Duque, che ha volato sulla navetta spaziale americana ed è stato a bordo Stazione spaziale internazionale. A organizzare l’atipica missione è stato il World Club Dome Zero Gravity, che nei mesi scorsi ha lanciato un concorso per consentire a 20 persone (due selezionati per ognuno dei cinque continenti e altri dieci scelti tra cittadini tedeschi e indiani, sulla base di un concorso basato sulla produzione di video di 20 secondi) di partecipare al volo parabolico e ballare in assenza di gravità al ritmo della musica elettronica per 25 minuti non consecutivi, quasi un terzo del tempo trascorso in aria, programmato in 90 minuti. A bordo annunciata anche la presenza di famosi dj.

È simile alla Terra per dimensioni e composizione chimica, ma vicinissimo alla sua stella madre, caratteristica che lo rende un mondo infernale, con probabili oceani di lava in superficie e un giorno che dura poco più di sei ore e mezzo. Questo scenario estremo descrive l’esopianeta K2-141b: a scoprirlo è stato un gruppo di ricercatori guidati dall’italiano Luca Malavolta, in forza al Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” dell’Università di Padova e all’Istituto Nazionale di Astrofisica. Ad accompagnare K2-141b c’è un altro pianeta, di tipo nettuniano, denominato K2-141c, su un’orbita più distante dalla stella madre. Il sistema planetario inizialmente individuato dalla sonda Kepler della NASA è stato confermato e studiato dal team di cui fa parte Malavolta grazie alle osservazioni realizzate con il Telescopio Nazionale Galileo (TNG) dell’INAF e al suo strumento HARPS-N.

È simile alla Terra per dimensioni e composizione chimica, ma vicinissimo alla sua stella madre, caratteristica che lo rende un mondo infernale, con probabili oceani di lava in superficie e un giorno che dura poco più di sei ore e mezzo. Questo scenario estremo descrive l’esopianeta K2-141b: a scoprirlo è stato un gruppo di ricercatori guidati dall’italiano Luca Malavolta, in forza al Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” dell’Università di Padova e all’Istituto Nazionale di Astrofisica. Ad accompagnare K2-141b c’è un altro pianeta, di tipo nettuniano, denominato K2-141c, su un’orbita più distante dalla stella madre. Il sistema planetario inizialmente individuato dalla sonda Kepler della NASA è stato confermato e studiato dal team di cui fa parte Malavolta grazie alle osservazioni realizzate con il Telescopio Nazionale Galileo (TNG) dell’INAF e al suo strumento HARPS-N.