da Sorrentino | Nov 20, 2017 | Astronomia, Primo Piano

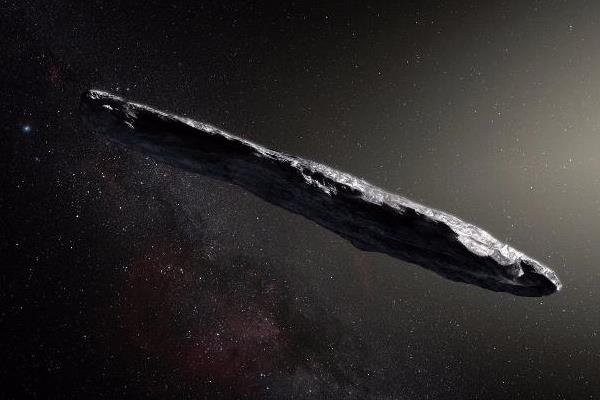

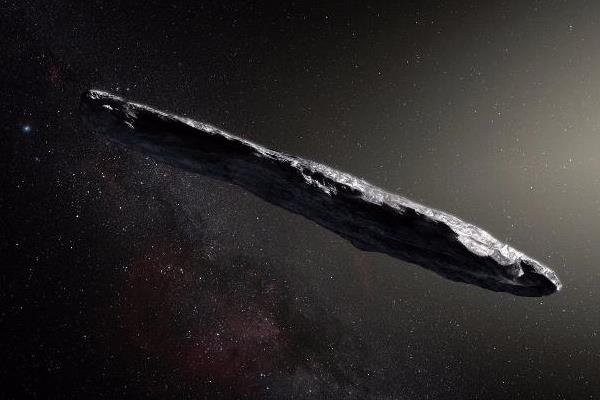

Per la prima volta in assoluto alcuni astronomi hanno studiato un asteroide che è arrivato nel Sistema Solare dallo spazio interstellare. Le osservazioni con il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e altri osservatori in tutto il mondo mostrano che questo oggetto singolare ha viaggiato nello spazio per milioni di anni prima dell’incontro causale con il nostro sistema. Sembra che sia un oggetto scuro, rossastro, molto allungato, roccioso o con un elevato contenuto di metalli. I risultati verranno pubblicati dalla rivista Nature il 20 novembre 2017. Il 19 ottobre 2017, il telescopio Pan-STARSS 1 alle Hawaii ha osservato un puntino di luce che si muoveva in cielo. All’inizio sembrava un tipico asteroide in rapido movimento, ma ulteriori osservazioni nei giorni seguenti hanno permesso di calcolarne l’orbita con precisione. I calcoli hanno mostrato senza possibilità di dubbio che questo corpo celeste non proveniva dall’interno del Sistema Solare, come tutti gli altri asteroidi o comete mai osservati, ma dallo spazio interstellare. Pur se originariamente classificato come cometa, le osservazioni dell’ESO e di altri siti non hanno trovato nessun segno di attività cometaria dopo il passaggio in prossimità del Sole nel settembre 2017. L’oggetto è stato quindi riclassificato come asteroide interstellare e chiamato 1I/2017 U1 (Oumuamua). Quando è stato individuato, Oumuamua aveva già oltrepassato il suo punto di avvicinamento al Sole e stava tornando verso lo spazio interstellare. Il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO è stato quindi messo subito in moto per misurare l’orbita, la luminosità e il colore dell’oggetto con più precisione dei piccoli telescopi. La rapidità era fondamentale perchè `Oumuamua stava rapidamente svanendo alla vista allontanandosi dal Sole e dall’orbita della Terra, nel suo cammino verso l’esterno del Sistema Solare. Ma c’erano in riserbo altre sorprese.

Per la prima volta in assoluto alcuni astronomi hanno studiato un asteroide che è arrivato nel Sistema Solare dallo spazio interstellare. Le osservazioni con il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e altri osservatori in tutto il mondo mostrano che questo oggetto singolare ha viaggiato nello spazio per milioni di anni prima dell’incontro causale con il nostro sistema. Sembra che sia un oggetto scuro, rossastro, molto allungato, roccioso o con un elevato contenuto di metalli. I risultati verranno pubblicati dalla rivista Nature il 20 novembre 2017. Il 19 ottobre 2017, il telescopio Pan-STARSS 1 alle Hawaii ha osservato un puntino di luce che si muoveva in cielo. All’inizio sembrava un tipico asteroide in rapido movimento, ma ulteriori osservazioni nei giorni seguenti hanno permesso di calcolarne l’orbita con precisione. I calcoli hanno mostrato senza possibilità di dubbio che questo corpo celeste non proveniva dall’interno del Sistema Solare, come tutti gli altri asteroidi o comete mai osservati, ma dallo spazio interstellare. Pur se originariamente classificato come cometa, le osservazioni dell’ESO e di altri siti non hanno trovato nessun segno di attività cometaria dopo il passaggio in prossimità del Sole nel settembre 2017. L’oggetto è stato quindi riclassificato come asteroide interstellare e chiamato 1I/2017 U1 (Oumuamua). Quando è stato individuato, Oumuamua aveva già oltrepassato il suo punto di avvicinamento al Sole e stava tornando verso lo spazio interstellare. Il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO è stato quindi messo subito in moto per misurare l’orbita, la luminosità e il colore dell’oggetto con più precisione dei piccoli telescopi. La rapidità era fondamentale perchè `Oumuamua stava rapidamente svanendo alla vista allontanandosi dal Sole e dall’orbita della Terra, nel suo cammino verso l’esterno del Sistema Solare. Ma c’erano in riserbo altre sorprese.

Combinando le immagini prese dallo strumento FORS sul VLT, usando quattro filtri diversi, con quelli di altri grandi telescopi, l’equipe di astronomi guidata da Karen Meech (Institute for Astronomy, Hawai`i, USA) ha scoperto che `Oumuamua varia di intensità in modo drammatico, di un fattore dieci, mentre ruota sul proprio asse ogni 7,3 ore. Questa variazione di luminosità insolitamente grande significa che l’oggetto è molto allungato: circa dieci volte più lungo che largo, con una forma complessa e contorta. E’ stato anche scoperto che ha un colore rosso scuro, simile agli oggetti delle zone esterne del Sistema Solare, e confermato che è completamente inerte, senza la minima traccia di polvere. Queste proprietà suggeriscono che `Oumuamua sia denso, probabilmente roccioso o con un contenuto elevato di metalli, che non abbia quantità significative di acqua o ghiaccio e che la sua superficie sia scura e arrossata a causa dell’irradiazione da parte dei raggi cosmici nel corso di milioni di anni. SI è stimato che sia lungo almeno 400 metri.

Calcoli preliminari dell’orbita hanno suggerito che l’oggetto sia arrivato dalla direzione approssimativa della stella brillante Vega, nella costellazione settentrionale della Lira. In ogni caso, anche viaggiando alla velocità vertiginosa di circa 95 000 km/h, c’è voluto così tanto tempo per questo viaggio interstellare fino al nostro Sistema Solare, che Vega non era nemmeno in quella posizione quando l’asteroide era là vicino circa 300 000 anni fa. `Oumuamua potrebbe aver vagato per la Via Lattea, senza essere legato a nessun sistema stellare, per centinaia di mliioni di anni prima di aver casualmente incontrato il Sistema Solare.

Gli astronomi stimano che un asteroide interstellare simile a `Oumuamua attraversi il Sistema Solare interno circa una volta all’anno, ma poichè sono deboli e difficili da trovare non sono stati identificati finora. Solo recentemente i telescopi per survey, come Pan-STARSS, sono diventati sufficientemente potenti per avere la possibilità di scovarli. Ora si spera di riuscire a identificarne con maggior precisione il suo luogo di origine e la prossima destinazione di questo suo viaggio galattico.

da Sorrentino | Nov 16, 2017 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

A bordo della Stazione Spaziale Paolo Nespoli, protagonista della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha sperimentato l’utilizzo della realtà aumentata per migliorare l’efficienza lavorativa durante l’esecuzione di alcune operazioni. Ancora più che sulla Terra, l’ottimizzazione e riduzione del tempo di lavoro degli astronauti per l’esecuzione delle attività è una delle risorse più importanti da gestire sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è l’obiettivo di ARAMIS (Augmented Reality Application for Maintenance, Inventory and Stowage) un esperimento selezionato, finanziato e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana per la missione VITA. ARAMIS è stato progettato e realizzato da Thales Alenia Space Italia con il contributo delle società ALTEC e ALTRAN e alla sua implementazione a bordo ha collaborato la Kayser Italia. Paolo Nespoli ha eseguito la sessione sperimentale del progetto ARAMIS, verificando l’utilizzo dell’applicazione di realtà aumentata nell’esecuzione di un’attività di manutenzione nel modulo Nodo 2 e di un’altra legata alla gestione del cargo nel modulo logistico permanente (PMM). L’applicazione di ARAMIS, installata sull’iPad personale di Nespoli, è organizzata in due scenari indipendenti: il primo per la dimostrazione della realtà aumentata nell’esecuzione di un’attività di manutenzione preventiva nel modulo americano Nodo 2. Avvalendosi dell’ausilio di “markers” dedicati, l’applicazione, dopo averli riconosciuti, fornisce le informazioni necessarie allo svolgimento dell’operazione come informazioni “aggiunte” a ciò che Nespoli vede sullo schermo dell’iPad attraverso la sua fotocamera. Il secondo scenario prevede l’utilizzo di diverse tecnologie, quali lettura di codici a barre e lettura di testi (OCR), impiegate nell’esecuzione di un’attività mirata alla gestione del cargo a bordo del modulo logistico italiano PMM. ARAMISS fornisce aiuto per la ricerca di oggetti attraverso il collegamento con l’inventario di bordo e li segue durante il loro spostamento da una posizione iniziale a una posizione differente nei diversi rack. Tutto questo, fatto senza l’utilizzo di markers dedicati, ma sfruttando le etichette identificative delle diverse locazioni e sottolocazioni nel PMM, e i codici a barre di cui ogni pezzo sulla ISS è dotato, come marker per l’attivazione dell’informazione “aumentata” proiettata sul display dell’iPad in sovrapposizione alla realtà dell’astronauta. A oggi, gli astronauti eseguono le operazioni utilizzando procedure che sono di norma lette tramite un laptop o in alcuni casi stampate. Con la realtà aumentata si vuole dimostrare la possibilità di fornire le informazioni, in alcuni casi anche in quantità maggiore in un modo diverso e più efficace. Bisogna tenere presente che il cosiddetto tempo uomo è una tra le risorse più preziose a bordo per cui si cerca di minimizzarlo in modo che tutto il tempo risparmiato venga dedicato agli esperimenti scientifici. Lo scopo della dimostrazione è quello di verificare che tramite l’utilizzo di un’applicazione di questo tipo il tempo necessario per svolgere le operazioni a bordo diminuisce e allo stesso tempo l’efficienza nello svolgerle aumenta.

A bordo della Stazione Spaziale Paolo Nespoli, protagonista della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha sperimentato l’utilizzo della realtà aumentata per migliorare l’efficienza lavorativa durante l’esecuzione di alcune operazioni. Ancora più che sulla Terra, l’ottimizzazione e riduzione del tempo di lavoro degli astronauti per l’esecuzione delle attività è una delle risorse più importanti da gestire sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è l’obiettivo di ARAMIS (Augmented Reality Application for Maintenance, Inventory and Stowage) un esperimento selezionato, finanziato e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana per la missione VITA. ARAMIS è stato progettato e realizzato da Thales Alenia Space Italia con il contributo delle società ALTEC e ALTRAN e alla sua implementazione a bordo ha collaborato la Kayser Italia. Paolo Nespoli ha eseguito la sessione sperimentale del progetto ARAMIS, verificando l’utilizzo dell’applicazione di realtà aumentata nell’esecuzione di un’attività di manutenzione nel modulo Nodo 2 e di un’altra legata alla gestione del cargo nel modulo logistico permanente (PMM). L’applicazione di ARAMIS, installata sull’iPad personale di Nespoli, è organizzata in due scenari indipendenti: il primo per la dimostrazione della realtà aumentata nell’esecuzione di un’attività di manutenzione preventiva nel modulo americano Nodo 2. Avvalendosi dell’ausilio di “markers” dedicati, l’applicazione, dopo averli riconosciuti, fornisce le informazioni necessarie allo svolgimento dell’operazione come informazioni “aggiunte” a ciò che Nespoli vede sullo schermo dell’iPad attraverso la sua fotocamera. Il secondo scenario prevede l’utilizzo di diverse tecnologie, quali lettura di codici a barre e lettura di testi (OCR), impiegate nell’esecuzione di un’attività mirata alla gestione del cargo a bordo del modulo logistico italiano PMM. ARAMISS fornisce aiuto per la ricerca di oggetti attraverso il collegamento con l’inventario di bordo e li segue durante il loro spostamento da una posizione iniziale a una posizione differente nei diversi rack. Tutto questo, fatto senza l’utilizzo di markers dedicati, ma sfruttando le etichette identificative delle diverse locazioni e sottolocazioni nel PMM, e i codici a barre di cui ogni pezzo sulla ISS è dotato, come marker per l’attivazione dell’informazione “aumentata” proiettata sul display dell’iPad in sovrapposizione alla realtà dell’astronauta. A oggi, gli astronauti eseguono le operazioni utilizzando procedure che sono di norma lette tramite un laptop o in alcuni casi stampate. Con la realtà aumentata si vuole dimostrare la possibilità di fornire le informazioni, in alcuni casi anche in quantità maggiore in un modo diverso e più efficace. Bisogna tenere presente che il cosiddetto tempo uomo è una tra le risorse più preziose a bordo per cui si cerca di minimizzarlo in modo che tutto il tempo risparmiato venga dedicato agli esperimenti scientifici. Lo scopo della dimostrazione è quello di verificare che tramite l’utilizzo di un’applicazione di questo tipo il tempo necessario per svolgere le operazioni a bordo diminuisce e allo stesso tempo l’efficienza nello svolgerle aumenta.

“Grazie ai diritti di utilizzo della ISS derivanti dall’accordo con la NASA – ha aggiunto Marino Crisconio, Responsabile ASI del progetto ARAMIS – l’Agenzia Spaziale Italiana promuove e finanzia la ricerca scientifica e tecnologica in microgravità, anche e soprattutto in vista delle future missioni umane oltre l’orbita bassa ossia Luna, asteroidi e Marte, nelle quali l’Italia ambisce ad avere un ruolo di primo piano così come avvenuto per la Stazione Spaziale Internazionale”.

da Sorrentino | Nov 16, 2017 | Eventi Scientifici e Culturali

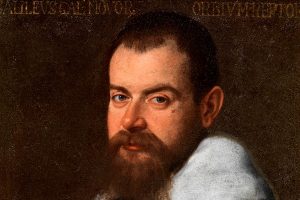

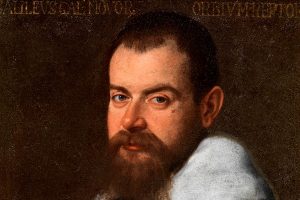

Dopo Galileo nulla fu come prima. E non solo nella ricerca astronomica e nelle scienze, ma anche nell’arte. Con lui, il cielo passa dagli astrologi agli astronomi. A Galileo Galilei è dedicata la mostra, concepita da Giovanni Carlo Federico Villa, allestita al Palazzo del Monte di Pietà a Padova dal 18 novembre 2017 al 18 marzo 2018 e promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova. Per la prima volta si racconta la figura complessiva e il ruolo di uno dei massimi protagonisti del mito italiano ed europeo. In un’esposizione dai caratteri del tutto originali, dove capolavori assoluti dell’arte occidentale in dialogo con testimonianze e reperti diversi, consentono di scoprire un personaggio da tutti sentito nominare ma da pochi realmente conosciuto.

Dopo Galileo nulla fu come prima. E non solo nella ricerca astronomica e nelle scienze, ma anche nell’arte. Con lui, il cielo passa dagli astrologi agli astronomi. A Galileo Galilei è dedicata la mostra, concepita da Giovanni Carlo Federico Villa, allestita al Palazzo del Monte di Pietà a Padova dal 18 novembre 2017 al 18 marzo 2018 e promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova. Per la prima volta si racconta la figura complessiva e il ruolo di uno dei massimi protagonisti del mito italiano ed europeo. In un’esposizione dai caratteri del tutto originali, dove capolavori assoluti dell’arte occidentale in dialogo con testimonianze e reperti diversi, consentono di scoprire un personaggio da tutti sentito nominare ma da pochi realmente conosciuto.

Dalla mostra emerge l’uomo Galileo nelle molteplici sfaccettature: dallo scienziato padre del metodo sperimentale al letterato esaltato da Foscolo e Leopardi, Pirandello e Ungaretti, De Sanctis e Calvino. Dal Galileo virtuoso musicista ed esecutore al Galileo artista, tratteggiato da Erwin Panofsky quale uno dei maggiori critici d’arte del Seicento; dal Galileo imprenditore – non solo il cannocchiale ma anche il microscopio o il compasso – al Galileo della quotidianità. Per documentare “Rivoluzione Galileo”, Giovanni C.F. Villa riunisce un numero impressionante di opere d’arte, a partire dagli splendidi acquerelli e schizzi dello stesso Galileo, che mostrano la sua altissima qualità di disegnatore. L’influenza delle conquiste galileiane e della scienza moderna sulla cultura artistica è evidente già nel primo Seicento: con la minuziosa resa della natura, come testimoniano le straordinarie opere dei Brueghel e di Govaerts, ma anche in una pittura che recepisce immediatamente la prorompente portata delle “macchine” di Galileo.

Nel 1610 Galileo pubblica il Sidereus Nuncius, e un effetto immediato si può scorgere nella celebre Fuga in Egitto di Adam Elsheimer, prima raffigurazione della Via Lattea. E poi in una sequenza di artisti capaci di raffigurare la luna così come vista con il cannocchiale, tanto che una notevole sezione di mostra racconta proprio la scoperta della luna da Galileo fino ai giorni nostri. Anche il genere della natura morta sviluppa nuove formule compositive: i simboli della vanitas lasciano il posto ad una raffigurazione documentaristica legata allo sviluppo delle scienze naturali. E poi un racconto iconografico per capolavori, tra le quali spicca il dipinto del Guercino dedicato al mito di Endimione, con una delle prime raffigurazioni del cannocchiale perfezionato dallo scienziato

pisano. Tra gli anni Venti e Trenta del secolo prende vita una vera e propria “bottega” galileiana, ovvero una generazione di artisti in grado di condividere le suggestioni offerte dalla lezione dello scienziato. Come le Osservazioni astronomiche di Donato Creti ora in Pinacoteca Vaticana: straordinarie tele raffiguranti stelle e pianeti ritratti in modo da mostrare l’aspetto che presentano al telescopio, evocando le scoperte galileiane.

Giovanni C.F. Villa porta i visitatori anche dentro alla “costruzione” del mito galileiano in epoca ottocentesca. Nel 1841 il Granduca Leopoldo II di Lorena costruiva, in Palazzo Torrigiani, la Tribuna di Galileo, straordinario ambiente immaginato quale sintesi iconografica della scienza sperimentale, da Leonardo a Galileo. E l’Ottocento diviene il secolo dei monumenti dedicati a Galileo, lo scienziato-umanista capace di una rivoluzione epocale per l’umanità ampiamente riverberata nell’arte.

La mostra sviluppa un’ampia sezione d’arte contemporanea che da Previati, Pelizza da Volpedo e Balla giunge fino ad Anish Kapoor, presente in mostra con l’opera di apertura.

Così sette secoli di arte occidentale, intrecciandosi con la scienza, la tecnologia e l’agiografia galileiana, restituiscono compiutamente la parabola umana di Galileo celebrato in una Padova che lo vide protagonista per 18 anni.

da Sorrentino | Nov 15, 2017 | Industria, Missioni, Primo Piano

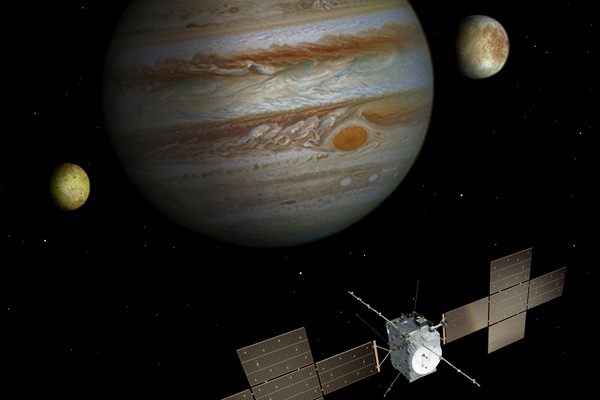

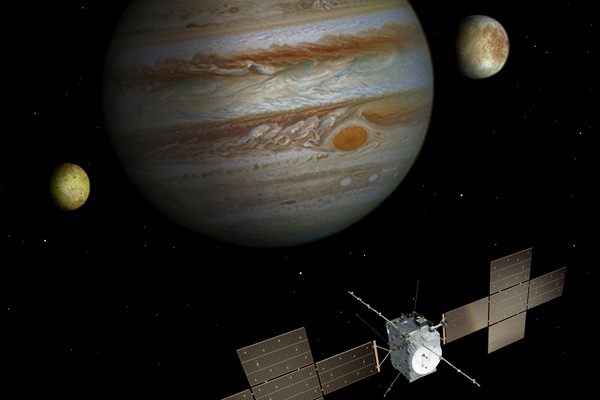

Thales Alenia Space è stata scelta dall’ Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo dello strumento RIME (Radar Sounder for Icy Moons Exploration) nell’ambito della missione JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), parte del Programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Con il lancio previsto nel 2022 e l’arrivo nel 2029, la missione JUICE ha come obiettivo lo studio del sistema Giove ed in particolare le sue lune ghiacciate Ganimede, Callisto ed Europa. Come archetipo dei pianeti giganti del Sistema solare, Giove e le sue lune sono elementi chiave per comprendere la comparsa della vita. Esplorando i satelliti di Giove, tre dei quali si crede abbiano degli Oceani interni, sarà possibile, inoltre, capire meglio l’abitabilità dei mondi ghiacciati. JUICE eseguirà uno studio dettagliato di Giove e del suo sistema lunare, soffermandosi particolarmente su Ganimede, come corpo planetario e potenziale habitat. Gli studi su Europa e Callisto contribuiranno al ritratto completo di queste lune. Thales Alenia Space in Italia è responsabile dello sviluppo, realizzazione e test di RIME, uno dei 10 strumenti a bordo della sonda JUICE. Questo strumento è fondamentale per il successo della missione grazie alla sua capacità di rilevare direttamente la struttura interna degli strati ghiacciati. Utilizzando un’ antenna di 16 metri, realizzata da Space Tech GmbH per conto di Airbus Defence and Space, con una frequenza centrale di 9 MHz, RIME è in grado di penetrare fino a 9 km sotto la superfice ghiacciata con una risoluzione verticale fino a 30 metri nel ghiaccio, coprendo la struttura sottostante gli Oceani di Ganimede, Callisto e Europa. Lo sviluppo del radar è stato finanziato dall’ASI e l’Università di Trento è responsabile degli aspetti scientifici. Rime include anche un contributo da parte della NASA. Per la sonda JUICE – che sarà alimentata da 97 metri quadrati di pannelli solari sviluppati da Leonardo – sono realizzati con il supporto dell’ASI e con il contributo tecnologico di Leonardo anche la camera ad alta risoluzione JANUS e lo spettrometro MAJIS, a dimostrazione dell’importante ruolo dell’Italia nella missione. La missione JUICE permetterà a Thales Alenia Space di mantenere e sviluppare la partnership strategica con la NASA, iniziata con il radar sounder SHARAD per la sonda MRO del JPL e di rafforzare, inoltre, i rapporti con l’ESA dopo aver fornito il radar MARSIS per la sonda Mars Express per Marte.

Thales Alenia Space è stata scelta dall’ Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo dello strumento RIME (Radar Sounder for Icy Moons Exploration) nell’ambito della missione JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), parte del Programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Con il lancio previsto nel 2022 e l’arrivo nel 2029, la missione JUICE ha come obiettivo lo studio del sistema Giove ed in particolare le sue lune ghiacciate Ganimede, Callisto ed Europa. Come archetipo dei pianeti giganti del Sistema solare, Giove e le sue lune sono elementi chiave per comprendere la comparsa della vita. Esplorando i satelliti di Giove, tre dei quali si crede abbiano degli Oceani interni, sarà possibile, inoltre, capire meglio l’abitabilità dei mondi ghiacciati. JUICE eseguirà uno studio dettagliato di Giove e del suo sistema lunare, soffermandosi particolarmente su Ganimede, come corpo planetario e potenziale habitat. Gli studi su Europa e Callisto contribuiranno al ritratto completo di queste lune. Thales Alenia Space in Italia è responsabile dello sviluppo, realizzazione e test di RIME, uno dei 10 strumenti a bordo della sonda JUICE. Questo strumento è fondamentale per il successo della missione grazie alla sua capacità di rilevare direttamente la struttura interna degli strati ghiacciati. Utilizzando un’ antenna di 16 metri, realizzata da Space Tech GmbH per conto di Airbus Defence and Space, con una frequenza centrale di 9 MHz, RIME è in grado di penetrare fino a 9 km sotto la superfice ghiacciata con una risoluzione verticale fino a 30 metri nel ghiaccio, coprendo la struttura sottostante gli Oceani di Ganimede, Callisto e Europa. Lo sviluppo del radar è stato finanziato dall’ASI e l’Università di Trento è responsabile degli aspetti scientifici. Rime include anche un contributo da parte della NASA. Per la sonda JUICE – che sarà alimentata da 97 metri quadrati di pannelli solari sviluppati da Leonardo – sono realizzati con il supporto dell’ASI e con il contributo tecnologico di Leonardo anche la camera ad alta risoluzione JANUS e lo spettrometro MAJIS, a dimostrazione dell’importante ruolo dell’Italia nella missione. La missione JUICE permetterà a Thales Alenia Space di mantenere e sviluppare la partnership strategica con la NASA, iniziata con il radar sounder SHARAD per la sonda MRO del JPL e di rafforzare, inoltre, i rapporti con l’ESA dopo aver fornito il radar MARSIS per la sonda Mars Express per Marte.

da Sorrentino | Nov 14, 2017 | Astronomia, Primo Piano

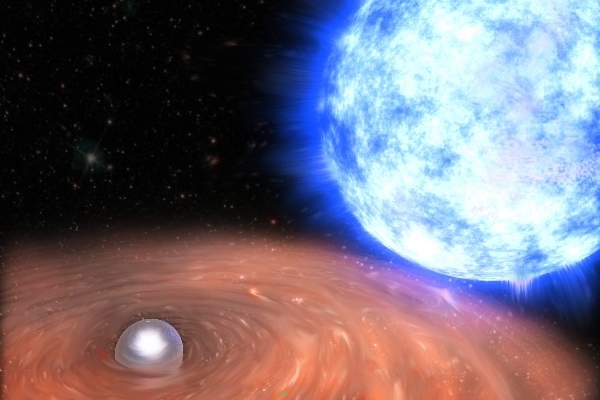

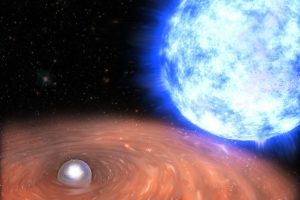

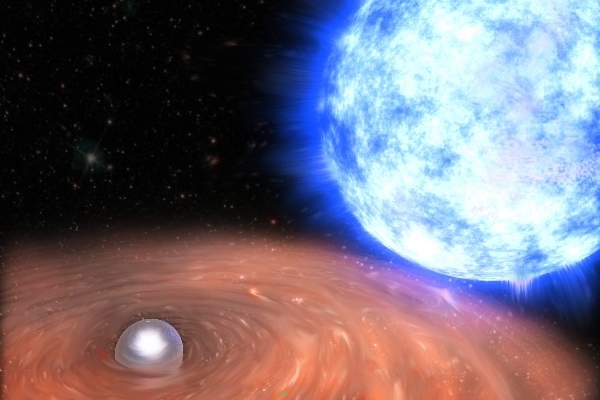

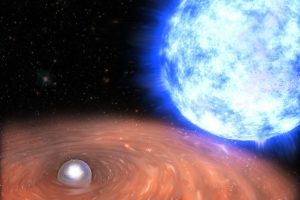

Un team internazionale di ricercatori, tra cui Sandro Mereghetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha risolto l’enigma legato al lento ma inesorabile aumento della velocità di rotazione di una nana bianca, ciò che resta di una stella simile per dimensioni al Sole, che si trova a 2000 anni luce da noi, in direzione della costellazione della Poppa. Per i ricercatori, che hanno pubblicato i loro risultati in un articolo sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a prima firma di Sergei Popov dell’Istituto astronomico Sternberg per la Fisica Relativistiaca a Mosca, questo fenomeno è dovuto al fatto che la nana bianca si sta ancora contraendo: il suo raggio si riduce di appena un centimetro l’anno. E’ la prima volta che viene osservata, seppure in modo indiretto, la contrazione di una nana bianca, un processo teorizzato dai modelli che descrivono l’evoluzione di questi corpi celesti. La nana bianca fa parte di un particolarissimo sistema binario, denominato HD49798/RX J0648.0—4418, che negli anni è stato studiato approfonditamente con telescopi nella banda della radiazione visibile, ultravioletta e dei raggi X. Una sua particolarità è quella di ruotare ad una velocità elevatissima, compiendo un giro completo attorno al proprio asse in appena 13 secondi, la più alta finora nota per un oggetto celeste di questo tipo. La nana bianca emette raggi X poiché sta catturando parte del tenue vento stellare emesso dalla sua stella compagna. Questa materia, spiraleggiando attorno alla nana bianca e comprimendosi via via che si avvicina alla sua superficie, si surriscalda a temperature elevatissime ed emette radiazione di alta energia, come i raggi X.

Un team internazionale di ricercatori, tra cui Sandro Mereghetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha risolto l’enigma legato al lento ma inesorabile aumento della velocità di rotazione di una nana bianca, ciò che resta di una stella simile per dimensioni al Sole, che si trova a 2000 anni luce da noi, in direzione della costellazione della Poppa. Per i ricercatori, che hanno pubblicato i loro risultati in un articolo sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a prima firma di Sergei Popov dell’Istituto astronomico Sternberg per la Fisica Relativistiaca a Mosca, questo fenomeno è dovuto al fatto che la nana bianca si sta ancora contraendo: il suo raggio si riduce di appena un centimetro l’anno. E’ la prima volta che viene osservata, seppure in modo indiretto, la contrazione di una nana bianca, un processo teorizzato dai modelli che descrivono l’evoluzione di questi corpi celesti. La nana bianca fa parte di un particolarissimo sistema binario, denominato HD49798/RX J0648.0—4418, che negli anni è stato studiato approfonditamente con telescopi nella banda della radiazione visibile, ultravioletta e dei raggi X. Una sua particolarità è quella di ruotare ad una velocità elevatissima, compiendo un giro completo attorno al proprio asse in appena 13 secondi, la più alta finora nota per un oggetto celeste di questo tipo. La nana bianca emette raggi X poiché sta catturando parte del tenue vento stellare emesso dalla sua stella compagna. Questa materia, spiraleggiando attorno alla nana bianca e comprimendosi via via che si avvicina alla sua superficie, si surriscalda a temperature elevatissime ed emette radiazione di alta energia, come i raggi X.

“Il gruppo che coordino all’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica dell’INAF a Milano sta studiando questo bizzarro sistema binario da molti anni” commenta Mereghetti. “Uno dei nostri risultati più interessanti è stato quello di determinare la piccolissima ma costante diminuzione del periodo di rotazione della nana bianca, pari a sette miliardesimi di secondo ogni anno. Può sembrare una variazione insignificante, ma in realtà è un effetto di notevole entità per un corpo celeste che possiede una massa più grande di quella del nostro Sole, concentrata entro un raggio di circa 5000 chilometri, più piccolo quindi di quello della Terra”. L’aumento della velocità di rotazione osservato per questa nana bianca è stato finora un vero e proprio enigma per gli scienziati, che non erano riusciti a spiegarlo in modo convincente utilizzando i modelli applicabili a oggetti analoghi ma molto più luminosi.

La soluzione presentata dal team di Popov e Mereghetti, indica che l’aumento della velocità di rotazione della nana bianca sia prodotto dalla diminuzione delle sue dimensioni, come accade ad una pattinatrice quando, durante una piroetta, chiude le braccia verso il corpo, aumentando così la sua velocità di rotazione. Questa spiegazione è estremamente semplice, ma anche importante dal momento che fornisce la prima evidenza osservativa di un modello teorico. Infatti i modelli prevedono che, a causa dell’inesorabile raffreddamento di queste stelle ormai spente, le nane bianche continuino a contrarsi lentamente per diversi milioni di anni dopo la loro formazione. “I calcoli che abbiamo effettuato per studiare come questo sistema binario si è evoluto ci dicono che la nana bianca ha un’età di circa 2 milioni di anni” aggiunge Mereghetti. “Il tasso di riduzione di un centimetro all’anno atteso per il raggio di una nana bianca massiva con quest’età è esattamente quello necessario per spiegare l’aumento della sua velocità di rotazione, dandoci la prova che questo è il primo caso di una nana bianca in contrazione mai identificato prima”.

Per la prima volta in assoluto alcuni astronomi hanno studiato un asteroide che è arrivato nel Sistema Solare dallo spazio interstellare. Le osservazioni con il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e altri osservatori in tutto il mondo mostrano che questo oggetto singolare ha viaggiato nello spazio per milioni di anni prima dell’incontro causale con il nostro sistema. Sembra che sia un oggetto scuro, rossastro, molto allungato, roccioso o con un elevato contenuto di metalli. I risultati verranno pubblicati dalla rivista Nature il 20 novembre 2017. Il 19 ottobre 2017, il telescopio Pan-STARSS 1 alle Hawaii ha osservato un puntino di luce che si muoveva in cielo. All’inizio sembrava un tipico asteroide in rapido movimento, ma ulteriori osservazioni nei giorni seguenti hanno permesso di calcolarne l’orbita con precisione. I calcoli hanno mostrato senza possibilità di dubbio che questo corpo celeste non proveniva dall’interno del Sistema Solare, come tutti gli altri asteroidi o comete mai osservati, ma dallo spazio interstellare. Pur se originariamente classificato come cometa, le osservazioni dell’ESO e di altri siti non hanno trovato nessun segno di attività cometaria dopo il passaggio in prossimità del Sole nel settembre 2017. L’oggetto è stato quindi riclassificato come asteroide interstellare e chiamato 1I/2017 U1 (Oumuamua). Quando è stato individuato, Oumuamua aveva già oltrepassato il suo punto di avvicinamento al Sole e stava tornando verso lo spazio interstellare. Il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO è stato quindi messo subito in moto per misurare l’orbita, la luminosità e il colore dell’oggetto con più precisione dei piccoli telescopi. La rapidità era fondamentale perchè `Oumuamua stava rapidamente svanendo alla vista allontanandosi dal Sole e dall’orbita della Terra, nel suo cammino verso l’esterno del Sistema Solare. Ma c’erano in riserbo altre sorprese.

Per la prima volta in assoluto alcuni astronomi hanno studiato un asteroide che è arrivato nel Sistema Solare dallo spazio interstellare. Le osservazioni con il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e altri osservatori in tutto il mondo mostrano che questo oggetto singolare ha viaggiato nello spazio per milioni di anni prima dell’incontro causale con il nostro sistema. Sembra che sia un oggetto scuro, rossastro, molto allungato, roccioso o con un elevato contenuto di metalli. I risultati verranno pubblicati dalla rivista Nature il 20 novembre 2017. Il 19 ottobre 2017, il telescopio Pan-STARSS 1 alle Hawaii ha osservato un puntino di luce che si muoveva in cielo. All’inizio sembrava un tipico asteroide in rapido movimento, ma ulteriori osservazioni nei giorni seguenti hanno permesso di calcolarne l’orbita con precisione. I calcoli hanno mostrato senza possibilità di dubbio che questo corpo celeste non proveniva dall’interno del Sistema Solare, come tutti gli altri asteroidi o comete mai osservati, ma dallo spazio interstellare. Pur se originariamente classificato come cometa, le osservazioni dell’ESO e di altri siti non hanno trovato nessun segno di attività cometaria dopo il passaggio in prossimità del Sole nel settembre 2017. L’oggetto è stato quindi riclassificato come asteroide interstellare e chiamato 1I/2017 U1 (Oumuamua). Quando è stato individuato, Oumuamua aveva già oltrepassato il suo punto di avvicinamento al Sole e stava tornando verso lo spazio interstellare. Il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO è stato quindi messo subito in moto per misurare l’orbita, la luminosità e il colore dell’oggetto con più precisione dei piccoli telescopi. La rapidità era fondamentale perchè `Oumuamua stava rapidamente svanendo alla vista allontanandosi dal Sole e dall’orbita della Terra, nel suo cammino verso l’esterno del Sistema Solare. Ma c’erano in riserbo altre sorprese.

A bordo della Stazione Spaziale Paolo Nespoli, protagonista della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha sperimentato l’utilizzo della realtà aumentata per migliorare l’efficienza lavorativa durante l’esecuzione di alcune operazioni. Ancora più che sulla Terra, l’ottimizzazione e riduzione del tempo di lavoro degli astronauti per l’esecuzione delle attività è una delle risorse più importanti da gestire sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è l’obiettivo di ARAMIS (Augmented Reality Application for Maintenance, Inventory and Stowage) un esperimento selezionato, finanziato e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana per la missione VITA. ARAMIS è stato progettato e realizzato da Thales Alenia Space Italia con il contributo delle società ALTEC e ALTRAN e alla sua implementazione a bordo ha collaborato la Kayser Italia.

A bordo della Stazione Spaziale Paolo Nespoli, protagonista della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha sperimentato l’utilizzo della realtà aumentata per migliorare l’efficienza lavorativa durante l’esecuzione di alcune operazioni. Ancora più che sulla Terra, l’ottimizzazione e riduzione del tempo di lavoro degli astronauti per l’esecuzione delle attività è una delle risorse più importanti da gestire sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è l’obiettivo di ARAMIS (Augmented Reality Application for Maintenance, Inventory and Stowage) un esperimento selezionato, finanziato e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana per la missione VITA. ARAMIS è stato progettato e realizzato da Thales Alenia Space Italia con il contributo delle società ALTEC e ALTRAN e alla sua implementazione a bordo ha collaborato la Kayser Italia.

Dopo Galileo nulla fu come prima. E non solo nella ricerca astronomica e nelle scienze, ma anche nell’arte. Con lui, il cielo passa dagli astrologi agli astronomi. A Galileo Galilei è dedicata la mostra, concepita da Giovanni Carlo Federico Villa, allestita al Palazzo del Monte di Pietà a Padova dal 18 novembre 2017 al 18 marzo 2018 e promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova. Per la prima volta si racconta la figura complessiva e il ruolo di uno dei massimi protagonisti del mito italiano ed europeo. In un’esposizione dai caratteri del tutto originali, dove capolavori assoluti dell’arte occidentale in dialogo con testimonianze e reperti diversi, consentono di scoprire un personaggio da tutti sentito nominare ma da pochi realmente conosciuto.

Dopo Galileo nulla fu come prima. E non solo nella ricerca astronomica e nelle scienze, ma anche nell’arte. Con lui, il cielo passa dagli astrologi agli astronomi. A Galileo Galilei è dedicata la mostra, concepita da Giovanni Carlo Federico Villa, allestita al Palazzo del Monte di Pietà a Padova dal 18 novembre 2017 al 18 marzo 2018 e promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova. Per la prima volta si racconta la figura complessiva e il ruolo di uno dei massimi protagonisti del mito italiano ed europeo. In un’esposizione dai caratteri del tutto originali, dove capolavori assoluti dell’arte occidentale in dialogo con testimonianze e reperti diversi, consentono di scoprire un personaggio da tutti sentito nominare ma da pochi realmente conosciuto.

Thales Alenia Space è stata scelta dall’ Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo dello strumento RIME (Radar Sounder for Icy Moons Exploration) nell’ambito della missione JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), parte del Programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Con il lancio previsto nel 2022 e l’arrivo nel 2029, la missione JUICE ha come obiettivo lo studio del sistema Giove ed in particolare le sue lune ghiacciate Ganimede, Callisto ed Europa. Come archetipo dei pianeti giganti del Sistema solare, Giove e le sue lune sono elementi chiave per comprendere la comparsa della vita. Esplorando i satelliti di Giove, tre dei quali si crede abbiano degli Oceani interni, sarà possibile, inoltre, capire meglio l’abitabilità dei mondi ghiacciati. JUICE eseguirà uno studio dettagliato di Giove e del suo sistema lunare, soffermandosi particolarmente su Ganimede, come corpo planetario e potenziale habitat. Gli studi su Europa e Callisto contribuiranno al ritratto completo di queste lune. Thales Alenia Space in Italia è responsabile dello sviluppo, realizzazione e test di RIME, uno dei 10 strumenti a bordo della sonda JUICE. Questo strumento è fondamentale per il successo della missione grazie alla sua capacità di rilevare direttamente la struttura interna degli strati ghiacciati. Utilizzando un’ antenna di 16 metri, realizzata da Space Tech GmbH per conto di Airbus Defence and Space, con una frequenza centrale di 9 MHz, RIME è in grado di penetrare fino a 9 km sotto la superfice ghiacciata con una risoluzione verticale fino a 30 metri nel ghiaccio, coprendo la struttura sottostante gli Oceani di Ganimede, Callisto e Europa. Lo sviluppo del radar è stato finanziato dall’ASI e l’Università di Trento è responsabile degli aspetti scientifici. Rime include anche un contributo da parte della NASA. Per la sonda JUICE – che sarà alimentata da 97 metri quadrati di pannelli solari sviluppati da Leonardo – sono realizzati con il supporto dell’ASI e con il contributo tecnologico di Leonardo anche la camera ad alta risoluzione JANUS e lo spettrometro MAJIS, a dimostrazione dell’importante ruolo dell’Italia nella missione. La missione JUICE permetterà a Thales Alenia Space di mantenere e sviluppare la partnership strategica con la NASA, iniziata con il radar sounder SHARAD per la sonda MRO del JPL e di rafforzare, inoltre, i rapporti con l’ESA dopo aver fornito il radar MARSIS per la sonda Mars Express per Marte.

Thales Alenia Space è stata scelta dall’ Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo dello strumento RIME (Radar Sounder for Icy Moons Exploration) nell’ambito della missione JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), parte del Programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Con il lancio previsto nel 2022 e l’arrivo nel 2029, la missione JUICE ha come obiettivo lo studio del sistema Giove ed in particolare le sue lune ghiacciate Ganimede, Callisto ed Europa. Come archetipo dei pianeti giganti del Sistema solare, Giove e le sue lune sono elementi chiave per comprendere la comparsa della vita. Esplorando i satelliti di Giove, tre dei quali si crede abbiano degli Oceani interni, sarà possibile, inoltre, capire meglio l’abitabilità dei mondi ghiacciati. JUICE eseguirà uno studio dettagliato di Giove e del suo sistema lunare, soffermandosi particolarmente su Ganimede, come corpo planetario e potenziale habitat. Gli studi su Europa e Callisto contribuiranno al ritratto completo di queste lune. Thales Alenia Space in Italia è responsabile dello sviluppo, realizzazione e test di RIME, uno dei 10 strumenti a bordo della sonda JUICE. Questo strumento è fondamentale per il successo della missione grazie alla sua capacità di rilevare direttamente la struttura interna degli strati ghiacciati. Utilizzando un’ antenna di 16 metri, realizzata da Space Tech GmbH per conto di Airbus Defence and Space, con una frequenza centrale di 9 MHz, RIME è in grado di penetrare fino a 9 km sotto la superfice ghiacciata con una risoluzione verticale fino a 30 metri nel ghiaccio, coprendo la struttura sottostante gli Oceani di Ganimede, Callisto e Europa. Lo sviluppo del radar è stato finanziato dall’ASI e l’Università di Trento è responsabile degli aspetti scientifici. Rime include anche un contributo da parte della NASA. Per la sonda JUICE – che sarà alimentata da 97 metri quadrati di pannelli solari sviluppati da Leonardo – sono realizzati con il supporto dell’ASI e con il contributo tecnologico di Leonardo anche la camera ad alta risoluzione JANUS e lo spettrometro MAJIS, a dimostrazione dell’importante ruolo dell’Italia nella missione. La missione JUICE permetterà a Thales Alenia Space di mantenere e sviluppare la partnership strategica con la NASA, iniziata con il radar sounder SHARAD per la sonda MRO del JPL e di rafforzare, inoltre, i rapporti con l’ESA dopo aver fornito il radar MARSIS per la sonda Mars Express per Marte.

Un team internazionale di ricercatori, tra cui Sandro Mereghetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha risolto l’enigma legato al lento ma inesorabile aumento della velocità di rotazione di una nana bianca, ciò che resta di una stella simile per dimensioni al Sole, che si trova a 2000 anni luce da noi, in direzione della costellazione della Poppa. Per i ricercatori, che hanno pubblicato i loro risultati in un articolo sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a prima firma di Sergei Popov dell’Istituto astronomico Sternberg per la Fisica Relativistiaca a Mosca, questo fenomeno è dovuto al fatto che la nana bianca si sta ancora contraendo: il suo raggio si riduce di appena un centimetro l’anno. E’ la prima volta che viene osservata, seppure in modo indiretto, la contrazione di una nana bianca, un processo teorizzato dai modelli che descrivono l’evoluzione di questi corpi celesti. La nana bianca fa parte di un particolarissimo sistema binario, denominato HD49798/RX J0648.0—4418, che negli anni è stato studiato approfonditamente con telescopi nella banda della radiazione visibile, ultravioletta e dei raggi X. Una sua particolarità è quella di ruotare ad una velocità elevatissima, compiendo un giro completo attorno al proprio asse in appena 13 secondi, la più alta finora nota per un oggetto celeste di questo tipo. La nana bianca emette raggi X poiché sta catturando parte del tenue vento stellare emesso dalla sua stella compagna. Questa materia, spiraleggiando attorno alla nana bianca e comprimendosi via via che si avvicina alla sua superficie, si surriscalda a temperature elevatissime ed emette radiazione di alta energia, come i raggi X.

Un team internazionale di ricercatori, tra cui Sandro Mereghetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha risolto l’enigma legato al lento ma inesorabile aumento della velocità di rotazione di una nana bianca, ciò che resta di una stella simile per dimensioni al Sole, che si trova a 2000 anni luce da noi, in direzione della costellazione della Poppa. Per i ricercatori, che hanno pubblicato i loro risultati in un articolo sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a prima firma di Sergei Popov dell’Istituto astronomico Sternberg per la Fisica Relativistiaca a Mosca, questo fenomeno è dovuto al fatto che la nana bianca si sta ancora contraendo: il suo raggio si riduce di appena un centimetro l’anno. E’ la prima volta che viene osservata, seppure in modo indiretto, la contrazione di una nana bianca, un processo teorizzato dai modelli che descrivono l’evoluzione di questi corpi celesti. La nana bianca fa parte di un particolarissimo sistema binario, denominato HD49798/RX J0648.0—4418, che negli anni è stato studiato approfonditamente con telescopi nella banda della radiazione visibile, ultravioletta e dei raggi X. Una sua particolarità è quella di ruotare ad una velocità elevatissima, compiendo un giro completo attorno al proprio asse in appena 13 secondi, la più alta finora nota per un oggetto celeste di questo tipo. La nana bianca emette raggi X poiché sta catturando parte del tenue vento stellare emesso dalla sua stella compagna. Questa materia, spiraleggiando attorno alla nana bianca e comprimendosi via via che si avvicina alla sua superficie, si surriscalda a temperature elevatissime ed emette radiazione di alta energia, come i raggi X.