da Sorrentino | Giu 28, 2016 | Astronomia, Attualità, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

Il 30 giugno si celebra la seconda edizione dell’Asteroid Day, evento promosso nello stesso giorno in cui nel 1908 a Tunguska in Siberia si verificò l’impatto di un asteroide che provocò la distruzione di milioni di alberi e un sisma equivalente al quinto grado della scala Richter, rilasciando l’equivalente di 100 tonnellate di tritolo e devastando una superficie di circa 2.000 km quadrati. L’obiettivo dell’Asteroid Day, che vede l’Italia fungere da Paese coordinatore, è accrescere la conoscenza sulla minaccia che arriva dai cosiddetti NEO (Near-Earth Objects), i sassi cosmici più vicini alla Terra. Di quelli che comportano rischi potenziali si è arrivati a scoprirne 2000 all’anno per un totale di 15mila. Solo una parte rispetto al milione stimato di oggetti vaganti. Anche conoscerne la composizione chimico-fisica è importante per valutarne gli effetti che avrebbe un eventuale impatto con la nostra atmosfera. I governi e le organizzazioni spaziali cominciano a farsi carico del problema e la stessa Unione Europea ha fatto partire nel 2015 il progetto NeoShield. E l’Agenzia Spaziale Europea ha varato il programma Asteroid Impact Mission.

Il 30 giugno si celebra la seconda edizione dell’Asteroid Day, evento promosso nello stesso giorno in cui nel 1908 a Tunguska in Siberia si verificò l’impatto di un asteroide che provocò la distruzione di milioni di alberi e un sisma equivalente al quinto grado della scala Richter, rilasciando l’equivalente di 100 tonnellate di tritolo e devastando una superficie di circa 2.000 km quadrati. L’obiettivo dell’Asteroid Day, che vede l’Italia fungere da Paese coordinatore, è accrescere la conoscenza sulla minaccia che arriva dai cosiddetti NEO (Near-Earth Objects), i sassi cosmici più vicini alla Terra. Di quelli che comportano rischi potenziali si è arrivati a scoprirne 2000 all’anno per un totale di 15mila. Solo una parte rispetto al milione stimato di oggetti vaganti. Anche conoscerne la composizione chimico-fisica è importante per valutarne gli effetti che avrebbe un eventuale impatto con la nostra atmosfera. I governi e le organizzazioni spaziali cominciano a farsi carico del problema e la stessa Unione Europea ha fatto partire nel 2015 il progetto NeoShield. E l’Agenzia Spaziale Europea ha varato il programma Asteroid Impact Mission.

Partita come iniziativa di poche persone interessate allo studio dei corpi cosmici minori, l’Asteroid Day coinvolge migliaia di persone in tutto il mondo per diffondere conoscenza e consapevolezza sul tema degli asteroidi. La caduta di un meteorite nei cieli della città russa di Chelyabinsk il 15 febbraio del 2013 ha smosso le coscienze e riportato l’attenzione su quella che l’astrofisico Stephen Hawking definisce «una delle principali minacce alla vita intelligente nel nostro Universo, ovvero l’alta probabilità di una collisione tra un asteroide e un pianeta abitato».

In occasione dell’Asteroid Day, il canale televisivo Discovery Science, Sky canale 405, ha deciso di mandare in onda dal 28 al 30 giugno, alle ore 22:00, un programma speciale dal titolo “Asteroid days“, che comprende la prima visione di “Man vs Asteroid“, il documentario realizzato da Brian May, astrofisico e chitarrista dei Queen, il quale ha creato la fondazione AsteroidDay.org, a cui aderiscono scienziati, astronauti e tecnici dello spazio con l’obiettivo di approfondire la minaccia di asteroidi e meteoriti, e aumentare di un fattore 100 il numero annuo di oggetti cosmici a potenziale rischio di impatto con il nostro pianeta. «Il nostro obiettivo è quello di dedicare un giorno dell’anno alla conoscenza degli asteroidi, antichi mattoni che ci raccontano le origini del nostro sistema solare, e per sostenere le risorse necessarie alla ricerca di quei corpi con orbite potenzialmente pericolose», spiega Brian May, il quale sottolinea come «gli asteroidi sono un disastro naturale che siamo in grado di prevenire».

da Sorrentino | Giu 14, 2016 | Astronomia, Eventi, Missioni, Primo Piano

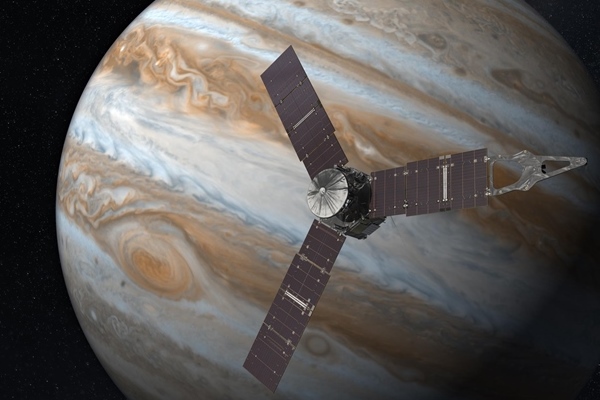

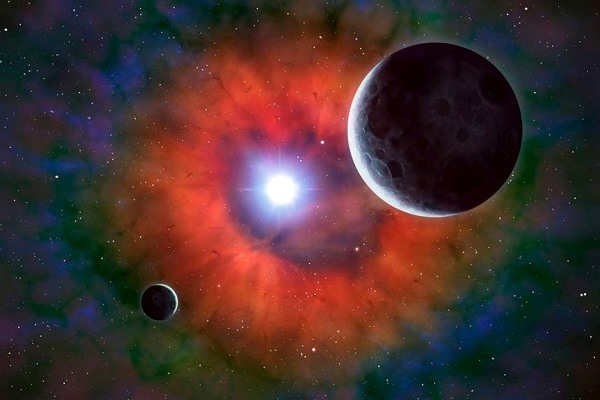

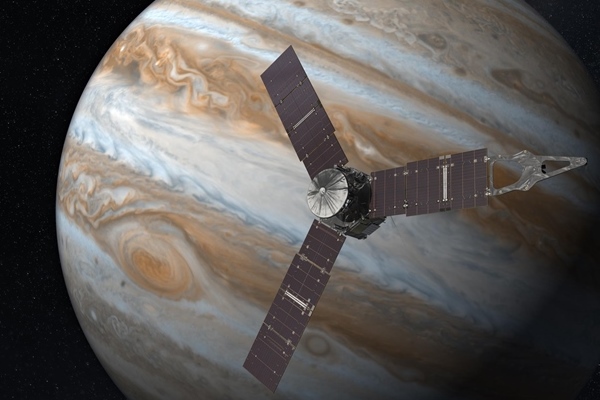

La NASA ha scelto giovedì 16 giugno per indire nel suo quartier generale di Washington una conferenza sulla sonda JUNO, prossima ad inserirsi nell’orbita di Giove per studiarne nel profondo la composizione della sua atmosfera e del pianeta. La sonda segue di due decenni la missione GAILEO, sempre della NASA, che si è conclusa nei primi anni del 2000. A bordo di JUNO due fondamentali strumenti italiani, la camera ad infrarossi con spettrometro Jiram e lo strumento di radioscienza KAT. Il primo realizzato da FinMeccanica sotto la guida scientifica dell’INAF, il secondo da Thales Alenia Space Italiana sotto la guida scientifica dell’Università La Sapienza. Entrambi con il supporto e il coordinamento dell’Agenzia Spaziale Italiana, rappresentata dal responsabile dei programmi scientifici Enrico Flamini, affiancato dal principal investigator di Jiram, Alberto Adriani dello IAPS-INAF. L’ingresso di JUNO nell’orbita di Giove, di cui si vuole studiare origine ed evoluzione, è in programma il 4 luglio 2016, nel giorno che celebra i 240 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. La NASA ha deciso di richiamare l’appuntamento quando la sonda, alimentata a energia solare, si trova a una trentina di milioni di chilometri dal traguardo, dopo quasi 3 miliardi di chilometri e 5 anni di viaggio. JUNO (JUpiter Near-polar Orbiter), missione a forte partnership italiana, si propone di dare risposte tali questioni fondamentali, ancora irrisolte sul grande pianeta gassoso. Muovendosi su un’orbita polare, studierà i campi gravitazionali e magnetici del gigante di gas, esplorerà le sue nubi vorticose e l’atmosfera, marchio di fabbrica di Giove. Misurerà l’abbondanza di acqua e cercherà di determinare la struttura interna del pianeta, cercando prova della presenza di un nucleo solido. Una volta agganciato Giove, Juno svolgerà 20 mesi di intensa attività scientifica e raccolta dati da compiere in 37 orbite servendosi di una suite composta da 9 strumenti principali. Il cuore di Juno sarà l’italianissimo JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), finanziato dall’ASI, realizzato da Finmeccanica e operato sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF. Operante nel vicino infrarosso, lo spettrometro svolgerà indagini negli strati superiori dell’atmosfera gioviana, sarà in grado di rilevare l’eventuale presenza di metano, vapore acqueo, ammoniaca e fosfina e fornirà immagini delle aurore. L’altro componente italiano di Juno è KaT (Ka-Band Translator) uno strumento di radioscienza realizzato dall’Università La Sapienza di Roma, realizzato da Thales Alenia Space Italia sempre con il supporto di ASI. L’ultimo veicolo terreste a vedere Giove da vicino è stata nel 2007 la sonda New Horizons ‘sorella’ di JUNO, entrambi appartenenti alla famiglia di missioni esplorative NASA del programma New Frontiers.

La NASA ha scelto giovedì 16 giugno per indire nel suo quartier generale di Washington una conferenza sulla sonda JUNO, prossima ad inserirsi nell’orbita di Giove per studiarne nel profondo la composizione della sua atmosfera e del pianeta. La sonda segue di due decenni la missione GAILEO, sempre della NASA, che si è conclusa nei primi anni del 2000. A bordo di JUNO due fondamentali strumenti italiani, la camera ad infrarossi con spettrometro Jiram e lo strumento di radioscienza KAT. Il primo realizzato da FinMeccanica sotto la guida scientifica dell’INAF, il secondo da Thales Alenia Space Italiana sotto la guida scientifica dell’Università La Sapienza. Entrambi con il supporto e il coordinamento dell’Agenzia Spaziale Italiana, rappresentata dal responsabile dei programmi scientifici Enrico Flamini, affiancato dal principal investigator di Jiram, Alberto Adriani dello IAPS-INAF. L’ingresso di JUNO nell’orbita di Giove, di cui si vuole studiare origine ed evoluzione, è in programma il 4 luglio 2016, nel giorno che celebra i 240 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. La NASA ha deciso di richiamare l’appuntamento quando la sonda, alimentata a energia solare, si trova a una trentina di milioni di chilometri dal traguardo, dopo quasi 3 miliardi di chilometri e 5 anni di viaggio. JUNO (JUpiter Near-polar Orbiter), missione a forte partnership italiana, si propone di dare risposte tali questioni fondamentali, ancora irrisolte sul grande pianeta gassoso. Muovendosi su un’orbita polare, studierà i campi gravitazionali e magnetici del gigante di gas, esplorerà le sue nubi vorticose e l’atmosfera, marchio di fabbrica di Giove. Misurerà l’abbondanza di acqua e cercherà di determinare la struttura interna del pianeta, cercando prova della presenza di un nucleo solido. Una volta agganciato Giove, Juno svolgerà 20 mesi di intensa attività scientifica e raccolta dati da compiere in 37 orbite servendosi di una suite composta da 9 strumenti principali. Il cuore di Juno sarà l’italianissimo JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), finanziato dall’ASI, realizzato da Finmeccanica e operato sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF. Operante nel vicino infrarosso, lo spettrometro svolgerà indagini negli strati superiori dell’atmosfera gioviana, sarà in grado di rilevare l’eventuale presenza di metano, vapore acqueo, ammoniaca e fosfina e fornirà immagini delle aurore. L’altro componente italiano di Juno è KaT (Ka-Band Translator) uno strumento di radioscienza realizzato dall’Università La Sapienza di Roma, realizzato da Thales Alenia Space Italia sempre con il supporto di ASI. L’ultimo veicolo terreste a vedere Giove da vicino è stata nel 2007 la sonda New Horizons ‘sorella’ di JUNO, entrambi appartenenti alla famiglia di missioni esplorative NASA del programma New Frontiers.  Ma sono molti i satelliti che hanno visitato Giove, a partire dalle sonde Pioneer e Voyager negli anni 70 fino a Galileo, prima missione interamente dedicata al quinto pianeta del sistema solare. JUNO sarà però la prima sonda a volare sui poli e lo farà ruotando su stessa due volte al minuto, come una trottola spaziale. Va ricordato che tra le large mission dell’Agenzia Spaziale Europa c’è in cantiere JUICE, dedicata questa ai satelliti medicei e anche questa a forte componente scientifica italiana. Di fatto il nostro Paese, unico in Europa almeno per rilevanza della strumentazione, superato solo dalla NASA, è presente nelle attività di ricerca in quasi tutti i pianeti e corpi celesti del sistema solare: Solar Orbiter per il Sole, Bepi Colombo Mercurio, Venus Express Venere, Mars Express e MRO Marte, Juno e Juice Giove e sue lune, Cassini-Huygens Saturno e sue Lune, Dawn asteroidi Cerere e Vesta.

Ma sono molti i satelliti che hanno visitato Giove, a partire dalle sonde Pioneer e Voyager negli anni 70 fino a Galileo, prima missione interamente dedicata al quinto pianeta del sistema solare. JUNO sarà però la prima sonda a volare sui poli e lo farà ruotando su stessa due volte al minuto, come una trottola spaziale. Va ricordato che tra le large mission dell’Agenzia Spaziale Europa c’è in cantiere JUICE, dedicata questa ai satelliti medicei e anche questa a forte componente scientifica italiana. Di fatto il nostro Paese, unico in Europa almeno per rilevanza della strumentazione, superato solo dalla NASA, è presente nelle attività di ricerca in quasi tutti i pianeti e corpi celesti del sistema solare: Solar Orbiter per il Sole, Bepi Colombo Mercurio, Venus Express Venere, Mars Express e MRO Marte, Juno e Juice Giove e sue lune, Cassini-Huygens Saturno e sue Lune, Dawn asteroidi Cerere e Vesta.

da Sorrentino | Giu 7, 2016 | Astronomia, Fisica, Missioni, Primo Piano

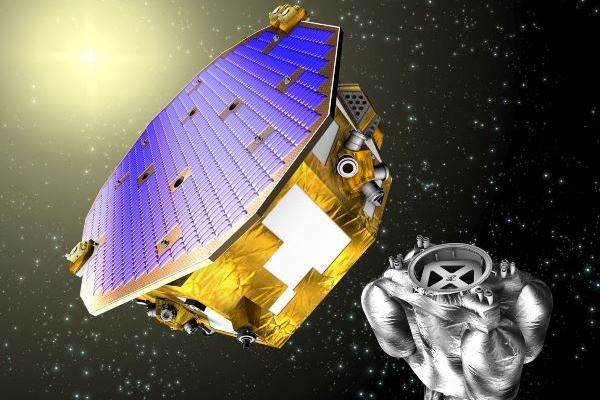

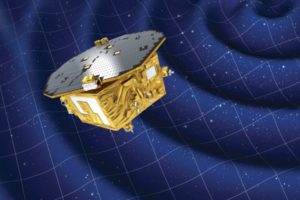

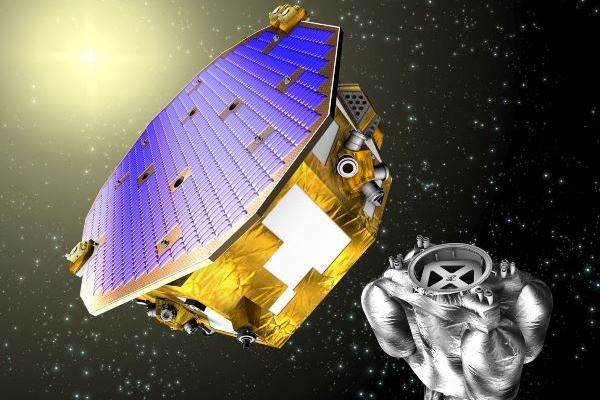

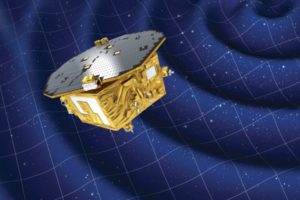

A sei mesi dall’inizio della missione, LISA Pathfinder ha raggiunto il suo obiettivo. La sonda, realizzata dall’ESA con il fondamentale contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell’Università di Trento, ha dimostrato la fattibilità tecnologica della costruzione di un osservatorio spaziale per onde gravitazionali. Le attività scientifiche iniziate a marzo 2016 hanno dimostrato che le due masse di prova a bordo della navicella sono in caduta libera nello spazio sotto l’azione della sola gravità, del tutto indisturbate da altre forze esterne, immobili l’una rispetto all’altra. “L’esperimento LISA è un nuovo messaggero che ci porterà notizie importanti sui meccanismi che regolano la vita dell’Universo come le onde gravitazionali – ha dichiarato il presidente ASI Roberto Battiston – E’ un’indagine tanto più importante dopo che le collaborazioni scientifiche LIGO e VIRGO ne hanno confermato recentemente l’esistenza. Ora resta da capire come la parte oscura dell’Universo, ossia materia ed energia oscura che ne compongono il 95%, ancora sconosciuto, agiscano sugli effetti gravitazionali. E’ una grande sfida per l’astrofisica e il sistema dello spazio italiani che ancora una volta si confermano ai massimi livelli. LISA ci indica che lo studio dell’Universo avverrà sempre di più con esperimenti nello spazio profondo, ed è un motivo in più per accelerare il lancio del prossimo satellite della costellazione e-LISA”. “È un risultato tecnologico straordinario – sottolinea Fernando Ferroni, presidente dell’INFN – e assieme al fondamentale risultato scientifico della scoperta delle onde gravitazionali, annunciato dalle collaborazioni LIGO e VIRGO solo pochi mesi fa, apre la strada a un modo completamente nuovo di studiare il nostro universo, l’astronomia gravitazionale, che ci spalanca nuovi orizzonti esplorativi. E l’Italia sta dando un contributo fondamentale al raggiungimento di questi risultati”.

La sonda LISA Pathfinder è stata progettata proprio per testare le tecnologie necessarie a costruire un osservatorio spaziale per le onde gravitazionali. In particolare al suo interno sono state poste due masse di prova identiche (due cubi di oro-platino di 2 kg ciascuna e di lato 46 mm) a una distanza di 38 cm, circondate da un vettore spaziale, che ha il compito di schermare i cubi dalle influenze esterne e che aggiusta la sua posizione continuamente per evitare di toccarle. L’aspetto cruciale dell’esperimento infatti è aver posto le masse in caduta libera, monitorando che si muovano sotto l’effetto della sola gravità, poiché anche nello spazio diverse forze – come il vento solare o la pressione di radiazione della luce solare – disturbano le masse di prova e la navicella. L’obiettivo della sonda è stato raggiunto con una precisione cinque volte maggiore di quella richiesta in fase di progetto. In un articolo pubblicato da Physical Review Letters, il team scientifico mostra che l’accelerazione relativa tra le due masse di prova è più piccola di dieci milionesimi di un miliardesimo (10-14) dell’accelerazione di gravità sulla Terra. Il successo straordinario ottenuto dalle tecnologie-chiave della missione apre le porte allo sviluppo di un grande osservatorio spaziale, capace di rivelare le onde gravitazionali di bassa frequenza, tra 0,1 mHz e 1 Hz, emesse da un ampio spettro di esotici oggetti astronomici. L’osservatorio eLISA (Laser Interferometer Space Antenna), già nel programma delle future grandi missione ESA, sarà composto da tre masse di prova analoghe a quelle testate da LISA Pathfinder, ma tenute a 1 milione di chilometri l’una dall’altra e connesse da un raggio laser, che ne misura la distanza relativa. Il triangolo costituito dalle tre masse si muoverà lungo un’orbita attorno al Sole, viaggiando a 50 milioni di chilometri dalla Terra. “Non solo abbiamo verificato che le masse di prova sono sostanzialmente immobili, ma abbiamo anche identificato la gran parte delle debolissime forze che le disturbano e con precisione mai raggiunta prima – spiega Stefano Vitale dell’Università di Trento e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, responsabile scientifico del LISA Technology Package, il cuore tecnologico della missione, realizzato anche con il contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana – questi risultati straordinari mostrano che il controllo raggiunto sulle masse di prova è al livello richiesto per realizzare un osservatorio gravitazionale nello spazio.

I primi due mesi di dati mostrano infatti che, nel range di frequenze tra 60 mHz e 1 Hz, la precisione di Lisa Pathfinder è limitata solo dal rumore dei sensori del sistema ottico, usato per monitorare la posizione e l’orientamento delle masse di prova. Alle frequenze tra 1 e 60 mHz, il controllo delle masse è invece limitato dal piccolo numero di molecole di gas rimaste nel vuoto intorno ai cubi e che rimbalzano sulla loro superficie. Questo effetto è diminuito rendendo ancora più spinto il vuoto esistente e ci si aspetta possa essere ridotto ulteriormente nei prossimi mesi. Infine, a frequenze ancora più basse, inferiori a 1 mHz, gli scienziati hanno misurato una forza centrifuga che agisce sui cubi e dovuta alla forma dell’orbita di LISA Pathfinder, combinato con l’effetto del rumore nel segnale dello strumento usato per orientare la sonda. Questa forza che disturba lievemente il moto delle masse nella sonda, non sarebbe però un problema per un futuro osservatorio spaziale, dove ogni massa sarebbe collocata nella sua navicella e collegata con un laser alle altre, distanti milioni di chilometri. I risultati ottenuti mostrano quindi che LISA PAthfinder ha provato la fattibilità tecnologica e aperto la strada alla realizzazione di un osservatorio per onde gravitazionali nello spazio, che sarà realizzato come terza missione di grande scala (L3) nel programma Cosmic Vision dell’ESA. L’attività scientifica dell’intero LISA Technology Package continuerà fino alla fine di giugno 2016 e sarà seguita da tre mesi di operazioni del Disturbance Reduction System, fornito dalla NASA-JPL per validare la tecnologia aggiuntiva di future navicelle di questo tipo.

I primi due mesi di dati mostrano infatti che, nel range di frequenze tra 60 mHz e 1 Hz, la precisione di Lisa Pathfinder è limitata solo dal rumore dei sensori del sistema ottico, usato per monitorare la posizione e l’orientamento delle masse di prova. Alle frequenze tra 1 e 60 mHz, il controllo delle masse è invece limitato dal piccolo numero di molecole di gas rimaste nel vuoto intorno ai cubi e che rimbalzano sulla loro superficie. Questo effetto è diminuito rendendo ancora più spinto il vuoto esistente e ci si aspetta possa essere ridotto ulteriormente nei prossimi mesi. Infine, a frequenze ancora più basse, inferiori a 1 mHz, gli scienziati hanno misurato una forza centrifuga che agisce sui cubi e dovuta alla forma dell’orbita di LISA Pathfinder, combinato con l’effetto del rumore nel segnale dello strumento usato per orientare la sonda. Questa forza che disturba lievemente il moto delle masse nella sonda, non sarebbe però un problema per un futuro osservatorio spaziale, dove ogni massa sarebbe collocata nella sua navicella e collegata con un laser alle altre, distanti milioni di chilometri. I risultati ottenuti mostrano quindi che LISA PAthfinder ha provato la fattibilità tecnologica e aperto la strada alla realizzazione di un osservatorio per onde gravitazionali nello spazio, che sarà realizzato come terza missione di grande scala (L3) nel programma Cosmic Vision dell’ESA. L’attività scientifica dell’intero LISA Technology Package continuerà fino alla fine di giugno 2016 e sarà seguita da tre mesi di operazioni del Disturbance Reduction System, fornito dalla NASA-JPL per validare la tecnologia aggiuntiva di future navicelle di questo tipo.

da Sorrentino | Mag 31, 2016 | Astronomia, Geologia, Primo Piano

Il programma spaziale Apollo, culminato con lo sbarco di sei equipaggi sulla Luna, ha consentito di portare a Terra un enorme quantitativo di campioni lunari. Dalle prime analisi risultava che queste rocce fossero completamente prive di acqua, ma ricerche più accurate hanno mostrato che, sebbene in piccole quantità, l’acqua è presente sul nostro satellite naturale. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, la maggior parte dell’acqua presente all’interno della Luna è stata portata da asteroidi tra 4.5 e 4.3 miliardi di anni fa. Nell’era del programma Apollo la Luna è stata spesso descritta come un corpo privo di acqua. Grazie al progressivo miglioramento delle tecniche di analisi, gli scienziati si sono resi conto che l’acqua è presente nel sottosuolo lunare, ma in quantità così piccole da non essere rilevabili all’epoca del rientro a Terra dei primi campioni. La scoperta di acqua nella Luna apre un nuovo dibattito circa la sua provenienza. Nello studio gli scienziati hanno confrontato la composizione chimica e isotopica dei materiali volatili lunari con quella dei volatili trovati in comete e campioni meteorici di asteroidi. Il team ha poi calcolato la proporzione di acqua che potrebbe essere stata trasportata da queste due popolazioni di oggetti, e i risultati indicano la maggior parte (più dell’80 percento) dell’acqua lunare deriva da asteroidi simili alle meteoriti condritiche carbonacee. Le condriti sono meteoriti rocciose che non sono state modificate da processi di fusione o differenziazione, e sono quindi costituite da materiale primitivo del Sistema solare, che si è addensato da grani e polveri a formare asteroidi. Le condriti carbonacee sono caratterizzate dalla presenza di carbonio e suoi composti, tra cui amminoacidi. L’acqua sembra dunque arrivata sulla Luna quando questa era ancora circondata da un oceano di magma, molto prima che si formasse la crosta che vediamo ora, e che impedisce agli oggetti che impattano sul nostro satellite di portare quantità significative di materiale negli strati più profondi. Per quanto riguarda l’arrivo dell’acqua sulla Terra, deve essere accaduto qualcosa di molto simile, all’incirca nello stesso intervallo di tempo. In sostanza, la Luna potrebbe aver ricevuto acqua quando si trovava in uno stato ancora parzialmente fuso, mentre la sua crosta primordiale si stava formando. Le composizioni isotopiche degli elementi volatili presenti nei campioni lunari suggeriscono che le fonti principali di quell’acqua siano state asteroidi simili a meteoriti carbonacee di tipo CI, CM e CO. Le meteoriti di tipo CI e CM contengono acqua dal 10 al 20 percento, mentre quelle di tipo CO ne contengono dal 2 al 5 percento. Sebbene le comete possano contenere molta più acqua (fino al 50 percento), le loro composizioni isotopiche non corrispondono a quelle degli elementi volatili lunari. Si ritiene che meno del 20 percento dell’acqua all’interno della Luna provenga dalle comete.

Il programma spaziale Apollo, culminato con lo sbarco di sei equipaggi sulla Luna, ha consentito di portare a Terra un enorme quantitativo di campioni lunari. Dalle prime analisi risultava che queste rocce fossero completamente prive di acqua, ma ricerche più accurate hanno mostrato che, sebbene in piccole quantità, l’acqua è presente sul nostro satellite naturale. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, la maggior parte dell’acqua presente all’interno della Luna è stata portata da asteroidi tra 4.5 e 4.3 miliardi di anni fa. Nell’era del programma Apollo la Luna è stata spesso descritta come un corpo privo di acqua. Grazie al progressivo miglioramento delle tecniche di analisi, gli scienziati si sono resi conto che l’acqua è presente nel sottosuolo lunare, ma in quantità così piccole da non essere rilevabili all’epoca del rientro a Terra dei primi campioni. La scoperta di acqua nella Luna apre un nuovo dibattito circa la sua provenienza. Nello studio gli scienziati hanno confrontato la composizione chimica e isotopica dei materiali volatili lunari con quella dei volatili trovati in comete e campioni meteorici di asteroidi. Il team ha poi calcolato la proporzione di acqua che potrebbe essere stata trasportata da queste due popolazioni di oggetti, e i risultati indicano la maggior parte (più dell’80 percento) dell’acqua lunare deriva da asteroidi simili alle meteoriti condritiche carbonacee. Le condriti sono meteoriti rocciose che non sono state modificate da processi di fusione o differenziazione, e sono quindi costituite da materiale primitivo del Sistema solare, che si è addensato da grani e polveri a formare asteroidi. Le condriti carbonacee sono caratterizzate dalla presenza di carbonio e suoi composti, tra cui amminoacidi. L’acqua sembra dunque arrivata sulla Luna quando questa era ancora circondata da un oceano di magma, molto prima che si formasse la crosta che vediamo ora, e che impedisce agli oggetti che impattano sul nostro satellite di portare quantità significative di materiale negli strati più profondi. Per quanto riguarda l’arrivo dell’acqua sulla Terra, deve essere accaduto qualcosa di molto simile, all’incirca nello stesso intervallo di tempo. In sostanza, la Luna potrebbe aver ricevuto acqua quando si trovava in uno stato ancora parzialmente fuso, mentre la sua crosta primordiale si stava formando. Le composizioni isotopiche degli elementi volatili presenti nei campioni lunari suggeriscono che le fonti principali di quell’acqua siano state asteroidi simili a meteoriti carbonacee di tipo CI, CM e CO. Le meteoriti di tipo CI e CM contengono acqua dal 10 al 20 percento, mentre quelle di tipo CO ne contengono dal 2 al 5 percento. Sebbene le comete possano contenere molta più acqua (fino al 50 percento), le loro composizioni isotopiche non corrispondono a quelle degli elementi volatili lunari. Si ritiene che meno del 20 percento dell’acqua all’interno della Luna provenga dalle comete.

da Sorrentino | Mag 27, 2016 | Astronomia, Chimica, Primo Piano, Ricerca

Due atomi, uno di fosforo (P) e uno di ossigeno (O). Legati insieme a formare una molecola, denominata appunto P-O, che gioca un ruolo importante nella chimica della vita, ed è considerata uno tra i “mattoni” che costituivano i primi organismi viventi. Questa molecola è stata individuata per la prima volta in due regioni di formazione stellare nella nostra Galassia da un gruppo internazionale di ricercatori a guida INAF. Nel team hanno collaborato anche scienziati del Centro di Astrobiologia (CAB-CSIC) di Madrid e dell’Istituto Max Planck per la Fisica Extraterrestre a Garching, in Germania. Una scoperta, quella della molecola P-O, che può gettare nuova luce sulle origini della vita nell’universo. I composti chimici contenenti fosforo, come fosfolipidi e fosfati, sono infatti essenziali per la struttura delle cellule e per il trasferimento di energia al loro interno. Particolarmente importante è proprio il legame chimico tra fosforo e ossigeno nella molecola P-O, che è determinante nella formazione della struttura dell’acido desossiribonucleico, più comunemente noto come DNA, la macromolecola che custodisce le informazioni genetiche degli organismi viventi. «Nonostante la sua rilevanza astrobiologica, la molecola P-O non era mai stata individuata nelle regioni dello spazio dove si stanno formando nuove stelle» dice Víctor M. Rivilla, astronomo dell’INAF presso l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri (OAA) a Firenze, che ha guidato lo studio. «Per questo abbiamo spinto le nostre indagini proprio in quelle zone, avviando un programma di ricerca specifico: trovarle là avrebbe significato che uno dei componenti fondamentali del DNA è già disponibile nel gas che formerà i pianeti, i luoghi migliori dove può aver origine la vita».

La scoperta, destinata alla pubblicazione sulla rivista The Astrophysical Journal, è stata ottenuta grazie alle osservazioni condotte con il radiotelescopio dell’Istituto di Radioastronomia Millimetrica (IRAM) a Pico Veleta, in Spagna. I risultati presentati nel lavoro indicano che l’abbondanza di fosforo nelle regioni di formazione stellare è oltre dieci volte maggiore di quanto finora ritenuto. «Questa indagine ci rivela che il fosforo è un ingrediente importante e relativamente abbondante per “cucinare” stelle, pianeti e forse anche la vita», commenta Francesco Fontani (INAF-OAA), tra i coautori del lavoro.

Il “gruppo di formazione stellare” che è attivo presso l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri dell’INAF, in parte finanziato dal Progetto Premiale ALMA, è leader a livello mondiale nella rilevazione e nello studio di molecole interstellari particolarmente interessanti nel campo dell’astrobiologia. «Alcuni anni fa, abbiamo scoperto la presenza dello zucchero più elementare, il glicolaldeide, in una regione di formazione stellare. Sia gli zuccheri che i composti del fosforo sono gli elementi costitutivi della doppia elica del DNA» aggiunge Maite Beltrán (INAF-OAA), che ha partecipato all’indagine. «Così, passo dopo passo, i nostri risultati ci stanno aiutando a comprendere come potrebbe essere stata originata la vita nello spazio».

Queste prime rilevazioni del legame chimico P-O verso le regioni di formazione stellare hanno profonde implicazioni per la chimica prebiotica. “Finora erano state studiate in dettaglio nelle “culle” stellari solo molecole contenenti idrogeno, carbonio, ossigeno e azoto» dice Jesús Martín-Pintado (CAB-CSIC ). «Con la nostra scoperta possiamo iniziare a studiare anche la chimica del fosforo nel mezzo interstellare, che ci darà importanti indizi su come la complessità chimica possa svilupparsi per formare molecole più complesse e di interesse astrobiologico».

Con la scoperta della molecola P-O in zone dove nasceranno nuove stelle e con molta probabilità nuovi sistemi planetari, si apre dunque una nuova e promettente branca della ricerca di molecole prebiotiche, come sottolinea Paola Caselli, direttrice dell’Istituto Max Planck per la Fisica Extraterrestre, anche lei nel team che ha condotto lo studio: «La ricerca di molecole prebiotiche in regioni di formazione stellare è appena iniziata, ma il fatto di aver individuato un altro elemento costitutivo della vita porta ancora più entusiasmo nel campo dell’astrochimica. Il futuro di questo settore di ricerca è luminoso, grazie anche ai grandi strumenti che abbiamo oggi a disposizione, come i telescopi IRAM e Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array (ALMA)».

da Sorrentino | Mag 25, 2016 | Astronomia, Politica Spaziale, Primo Piano

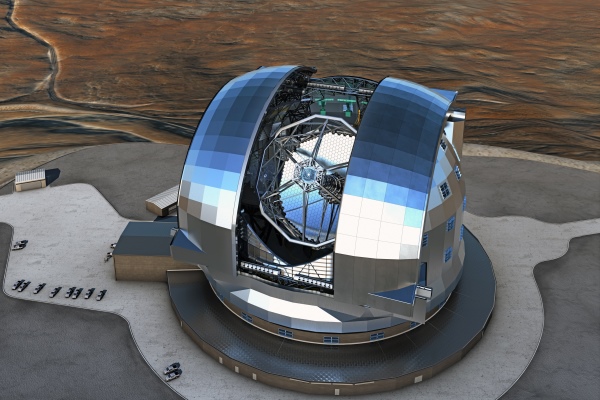

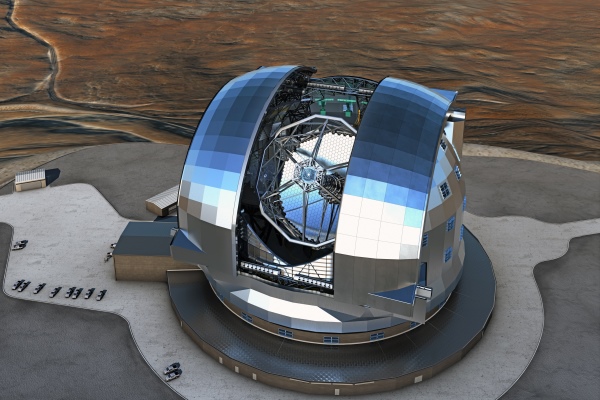

Va all’Italia la più grande commessa mai assegnata per un progetto di Astronomia da Terra. Si tratta del contratto, firmato nella sede dell’European Southern Observatory (ESO), dell’importo complessivo di circa 400 Milioni di Euro per la costruzione della cupola e della struttura meccanica di supporto del telescopio E-ELT (European Extremely Large Telescope) che con il suo specchio principale di 39 metri di diametro, sarà il più grande telescopio ottico/infrarosso mai costruito. La commessa è stata assegnata al consorzio di Società italiane ACe, composto da Astaldi, Cimolai ed EIE group subcontractor nominato. Il telescopio E-ELT è anche frutto dell’intellettualità scientifica e tecnologica sviluppata all’interno dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, consolidata nel Paese attraverso un continuo coinvolgimento dell’Industria nazionale. L’INAF, che secondo le più autorevoli classifiche internazionali è fra i più prestigiosi Istituti di Ricerca al mondo, genera anche con E-ELT – ma non solo – notevoli ritorni industriali per il Paese. Negli ultimi quindici anni si stima che le commesse acquisite dall’industria nazionale per la realizzazione delle più prestigiose Infrastrutture astronomiche internazionali abbiano raggiunto la cifra di circa 800 Milioni di Euro. Tutto questo non avviene per caso, ma è frutto delle capacità dell’INAF di sviluppare al suo interno tecnologie di avanguardia e di trasferirne all’industria nazionale il know-how. “Se è vero che la politica dell’ESO è basata su un principio di fair return, cioè un equo ritorno sia scientifico che economico per i Paesi membri, è anche vero che non si tratta di un principio garantista”, afferma Nicolò D’Amico, Presidente dell’INAF. “In sostanza, in ESO vince il migliore, e il tasso di utilizzo italiano dei telescopi dell’ESO e il ritorno industriale per il Paese hanno raggiunto ormai valori di assoluto primato”, continua D’Amico.

Per il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, “oggi nella prestigiosa sede dell’ESO festeggiamo un altro successo della ricerca pubblica e dell’eccellenza industriale italiana in Europa. Con l’assegnazione del contratto per realizzare la struttura meccanica e la cupola del telescopio europeo estremamente grande (EELT) l’Italia conferma la sua capacità di leadership in settori scientifici di alta tecnologia che puntano lo sguardo a mondi da sempre di grande fascino per l’umanità. Una sfida – aggiunge il Ministro Giannini – vinta grazie a una positiva e attiva alleanza tra una ricerca di qualità, da noi sostenuta non solo economicamente, e imprese italiane dinamiche, solide e di livello internazionale. Il Programma Nazionale della Ricerca da 2,5 miliardi rappresenterà un acceleratore e un moltiplicatore di opportunità anche in altri ambiti, incoraggiando l’interazione positiva tra pubblico e privato”.

Anche Roberto Battiston, Presidente Agenzia Spaziale Italiana, si è detto lieto di apprendere dell’affidamento dell’ESO al consorzio di Società italiane ACe della realizzazione della cupola e della struttura meccanica di supporto del telescopio E-ELT che con il suo specchio principale di 39 metri di diametro, sarà il più grande telescopio ottico/infrarosso mai realizzato al mondo, a conferma dell’eccellenza scientifica e tecnologica dell’Italia. E-ELT permetterà di indagare, da Terra e con un grande campo di vista, nsia i corpi celesti della nostra galassia che le zone più lontane dell’universo. E non mancherà di dare un contributo fondamentale alla ricerca degli esopianeti, in particolare nello studio della loro struttura e atmosfera. “L’Italia con ASI e INAF, sarà tra i paesi protagonisti di questo campo della ricerca astrofisica grazie anche al ruolo che svolgerà nelle prossime missioni dell’ESA, Cheops e Plato – ha aggiunto Battiston – Una sinergia Terra/Spazio che siamo sicuri ci regalerà molte soddisfazioni”

La progettazione esecutiva di questi due mastodontici componenti del futuro super telescopio è dunque conclusa. Il contratto comprende la progettazione, la realizzazione, il trasporto, la costruzione, l’assemblaggio sul sito dove sarà collocato E-ELT e la verifica finale della cupola e della struttura meccanica del telescopio. La realizzazione di queste due strutture è una vera e propria sfida ingegneristica, che vedrà la realizzazione di una cupola del diametro di 80 metri completamente rotante che avrà una massa complessiva di circa 5000 tonnellate, ma anche la montatura del telescopio e la struttura dove verranno alloggiate le sue ottiche, con una massa complessiva movimentabile di oltre 3000 tonnellate. Per dare un’idea delle dimensioni complessive di E-ELT, l’altezza complessiva della sua struttura, pari a circa 90 metri, è quella di un palazzo di 30 piani e la superficie della sua pianta è circa quella di un campo da calcio. Il telescopio è in fase di costruzione sul Cerro Armazones, sulle Ande cilene, a una quota di 3000 metri e a circa 20 chilometri di distanza dall’Osservatorio del Paranal dell’ESO. Le opere per la realizzazione della strada di servizio e di livellamento del sito dove si ergerà E-ELT sono state completate e l’avvio dei lavori per la costruzione della cupola è previsto per il 2017.

L’Italia partecipa all’ESO come membro attraverso il Ministero degli Affari Esteri che delega la rappresentanza nazionale al Presidente in carica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. All’INAF compete il coordinamento della policy nazionale per l’astrofisica e lo sviluppo delle attività di ricerca e sviluppo in questo settore. L’INAF finanzia le attività di la partecipazione al progetto E-ELT di ESO attraverso un finanziamento del MIUR che si aggiunge alla quota statutaria in carico al MAECI, e promuove la partecipazione dell’industria italiana alle diverse fasi di sviluppo e costruzione delle infrastrutture.

(In evidenza; E-ELT visto dall’alto; il raffronto con le dimensioni del Colosseo – crediti ESO – INAF)

Il 30 giugno si celebra la seconda edizione dell’Asteroid Day, evento promosso nello stesso giorno in cui nel 1908 a Tunguska in Siberia si verificò l’impatto di un asteroide che provocò la distruzione di milioni di alberi e un sisma equivalente al quinto grado della scala Richter, rilasciando l’equivalente di 100 tonnellate di tritolo e devastando una superficie di circa 2.000 km quadrati. L’obiettivo dell’Asteroid Day, che vede l’Italia fungere da Paese coordinatore, è accrescere la conoscenza sulla minaccia che arriva dai cosiddetti NEO (Near-Earth Objects), i sassi cosmici più vicini alla Terra. Di quelli che comportano rischi potenziali si è arrivati a scoprirne 2000 all’anno per un totale di 15mila. Solo una parte rispetto al milione stimato di oggetti vaganti. Anche conoscerne la composizione chimico-fisica è importante per valutarne gli effetti che avrebbe un eventuale impatto con la nostra atmosfera. I governi e le organizzazioni spaziali cominciano a farsi carico del problema e la stessa Unione Europea ha fatto partire nel 2015 il progetto NeoShield. E l’Agenzia Spaziale Europea ha varato il programma Asteroid Impact Mission.

Il 30 giugno si celebra la seconda edizione dell’Asteroid Day, evento promosso nello stesso giorno in cui nel 1908 a Tunguska in Siberia si verificò l’impatto di un asteroide che provocò la distruzione di milioni di alberi e un sisma equivalente al quinto grado della scala Richter, rilasciando l’equivalente di 100 tonnellate di tritolo e devastando una superficie di circa 2.000 km quadrati. L’obiettivo dell’Asteroid Day, che vede l’Italia fungere da Paese coordinatore, è accrescere la conoscenza sulla minaccia che arriva dai cosiddetti NEO (Near-Earth Objects), i sassi cosmici più vicini alla Terra. Di quelli che comportano rischi potenziali si è arrivati a scoprirne 2000 all’anno per un totale di 15mila. Solo una parte rispetto al milione stimato di oggetti vaganti. Anche conoscerne la composizione chimico-fisica è importante per valutarne gli effetti che avrebbe un eventuale impatto con la nostra atmosfera. I governi e le organizzazioni spaziali cominciano a farsi carico del problema e la stessa Unione Europea ha fatto partire nel 2015 il progetto NeoShield. E l’Agenzia Spaziale Europea ha varato il programma Asteroid Impact Mission.

La NASA ha scelto giovedì 16 giugno per indire nel suo quartier generale di Washington una conferenza sulla sonda JUNO, prossima ad inserirsi nell’orbita di Giove per studiarne nel profondo la composizione della sua atmosfera e del pianeta. La sonda segue di due decenni la missione GAILEO, sempre della NASA, che si è conclusa nei primi anni del 2000. A bordo di JUNO due fondamentali strumenti italiani, la camera ad infrarossi con spettrometro Jiram e lo strumento di radioscienza KAT. Il primo realizzato da FinMeccanica sotto la guida scientifica dell’INAF, il secondo da Thales Alenia Space Italiana sotto la guida scientifica dell’Università La Sapienza. Entrambi con il supporto e il coordinamento dell’Agenzia Spaziale Italiana, rappresentata dal responsabile dei programmi scientifici Enrico Flamini, affiancato dal principal investigator di Jiram, Alberto Adriani dello IAPS-INAF. L’ingresso di JUNO nell’orbita di Giove, di cui si vuole studiare origine ed evoluzione, è in programma il 4 luglio 2016, nel giorno che celebra i 240 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. La NASA ha deciso di richiamare l’appuntamento quando la sonda, alimentata a energia solare, si trova a una trentina di milioni di chilometri dal traguardo, dopo quasi 3 miliardi di chilometri e 5 anni di viaggio. JUNO (JUpiter Near-polar Orbiter), missione a forte partnership italiana, si propone di dare risposte tali questioni fondamentali, ancora irrisolte sul grande pianeta gassoso. Muovendosi su un’orbita polare, studierà i campi gravitazionali e magnetici del gigante di gas, esplorerà le sue nubi vorticose e l’atmosfera, marchio di fabbrica di Giove. Misurerà l’abbondanza di acqua e cercherà di determinare la struttura interna del pianeta, cercando prova della presenza di un nucleo solido. Una volta agganciato Giove, Juno svolgerà 20 mesi di intensa attività scientifica e raccolta dati da compiere in 37 orbite servendosi di una suite composta da 9 strumenti principali. Il cuore di Juno sarà l’italianissimo JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), finanziato dall’ASI, realizzato da Finmeccanica e operato sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF. Operante nel vicino infrarosso, lo spettrometro svolgerà indagini negli strati superiori dell’atmosfera gioviana, sarà in grado di rilevare l’eventuale presenza di metano, vapore acqueo, ammoniaca e fosfina e fornirà immagini delle aurore. L’altro componente italiano di Juno è KaT (Ka-Band Translator) uno strumento di radioscienza realizzato dall’Università La Sapienza di Roma, realizzato da Thales Alenia Space Italia sempre con il supporto di ASI. L’ultimo veicolo terreste a vedere Giove da vicino è stata nel 2007 la sonda New Horizons ‘sorella’ di JUNO, entrambi appartenenti alla famiglia di missioni esplorative NASA del programma New Frontiers.

La NASA ha scelto giovedì 16 giugno per indire nel suo quartier generale di Washington una conferenza sulla sonda JUNO, prossima ad inserirsi nell’orbita di Giove per studiarne nel profondo la composizione della sua atmosfera e del pianeta. La sonda segue di due decenni la missione GAILEO, sempre della NASA, che si è conclusa nei primi anni del 2000. A bordo di JUNO due fondamentali strumenti italiani, la camera ad infrarossi con spettrometro Jiram e lo strumento di radioscienza KAT. Il primo realizzato da FinMeccanica sotto la guida scientifica dell’INAF, il secondo da Thales Alenia Space Italiana sotto la guida scientifica dell’Università La Sapienza. Entrambi con il supporto e il coordinamento dell’Agenzia Spaziale Italiana, rappresentata dal responsabile dei programmi scientifici Enrico Flamini, affiancato dal principal investigator di Jiram, Alberto Adriani dello IAPS-INAF. L’ingresso di JUNO nell’orbita di Giove, di cui si vuole studiare origine ed evoluzione, è in programma il 4 luglio 2016, nel giorno che celebra i 240 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. La NASA ha deciso di richiamare l’appuntamento quando la sonda, alimentata a energia solare, si trova a una trentina di milioni di chilometri dal traguardo, dopo quasi 3 miliardi di chilometri e 5 anni di viaggio. JUNO (JUpiter Near-polar Orbiter), missione a forte partnership italiana, si propone di dare risposte tali questioni fondamentali, ancora irrisolte sul grande pianeta gassoso. Muovendosi su un’orbita polare, studierà i campi gravitazionali e magnetici del gigante di gas, esplorerà le sue nubi vorticose e l’atmosfera, marchio di fabbrica di Giove. Misurerà l’abbondanza di acqua e cercherà di determinare la struttura interna del pianeta, cercando prova della presenza di un nucleo solido. Una volta agganciato Giove, Juno svolgerà 20 mesi di intensa attività scientifica e raccolta dati da compiere in 37 orbite servendosi di una suite composta da 9 strumenti principali. Il cuore di Juno sarà l’italianissimo JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), finanziato dall’ASI, realizzato da Finmeccanica e operato sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF. Operante nel vicino infrarosso, lo spettrometro svolgerà indagini negli strati superiori dell’atmosfera gioviana, sarà in grado di rilevare l’eventuale presenza di metano, vapore acqueo, ammoniaca e fosfina e fornirà immagini delle aurore. L’altro componente italiano di Juno è KaT (Ka-Band Translator) uno strumento di radioscienza realizzato dall’Università La Sapienza di Roma, realizzato da Thales Alenia Space Italia sempre con il supporto di ASI. L’ultimo veicolo terreste a vedere Giove da vicino è stata nel 2007 la sonda New Horizons ‘sorella’ di JUNO, entrambi appartenenti alla famiglia di missioni esplorative NASA del programma New Frontiers.  Ma sono molti i satelliti che hanno visitato Giove, a partire dalle sonde Pioneer e Voyager negli anni 70 fino a Galileo, prima missione interamente dedicata al quinto pianeta del sistema solare. JUNO sarà però la prima sonda a volare sui poli e lo farà ruotando su stessa due volte al minuto, come una trottola spaziale. Va ricordato che tra le large mission dell’Agenzia Spaziale Europa c’è in cantiere JUICE, dedicata questa ai satelliti medicei e anche questa a forte componente scientifica italiana. Di fatto il nostro Paese, unico in Europa almeno per rilevanza della strumentazione, superato solo dalla NASA, è presente nelle attività di ricerca in quasi tutti i pianeti e corpi celesti del sistema solare: Solar Orbiter per il Sole, Bepi Colombo Mercurio, Venus Express Venere, Mars Express e MRO Marte, Juno e Juice Giove e sue lune, Cassini-Huygens Saturno e sue Lune, Dawn asteroidi Cerere e Vesta.

Ma sono molti i satelliti che hanno visitato Giove, a partire dalle sonde Pioneer e Voyager negli anni 70 fino a Galileo, prima missione interamente dedicata al quinto pianeta del sistema solare. JUNO sarà però la prima sonda a volare sui poli e lo farà ruotando su stessa due volte al minuto, come una trottola spaziale. Va ricordato che tra le large mission dell’Agenzia Spaziale Europa c’è in cantiere JUICE, dedicata questa ai satelliti medicei e anche questa a forte componente scientifica italiana. Di fatto il nostro Paese, unico in Europa almeno per rilevanza della strumentazione, superato solo dalla NASA, è presente nelle attività di ricerca in quasi tutti i pianeti e corpi celesti del sistema solare: Solar Orbiter per il Sole, Bepi Colombo Mercurio, Venus Express Venere, Mars Express e MRO Marte, Juno e Juice Giove e sue lune, Cassini-Huygens Saturno e sue Lune, Dawn asteroidi Cerere e Vesta.

I primi due mesi di dati mostrano infatti che, nel range di frequenze tra 60 mHz e 1 Hz, la precisione di Lisa Pathfinder è limitata solo dal rumore dei sensori del sistema ottico, usato per monitorare la posizione e l’orientamento delle masse di prova. Alle frequenze tra 1 e 60 mHz, il controllo delle masse è invece limitato dal piccolo numero di molecole di gas rimaste nel vuoto intorno ai cubi e che rimbalzano sulla loro superficie. Questo effetto è diminuito rendendo ancora più spinto il vuoto esistente e ci si aspetta possa essere ridotto ulteriormente nei prossimi mesi. Infine, a frequenze ancora più basse, inferiori a 1 mHz, gli scienziati hanno misurato una forza centrifuga che agisce sui cubi e dovuta alla forma dell’orbita di LISA Pathfinder, combinato con l’effetto del rumore nel segnale dello strumento usato per orientare la sonda. Questa forza che disturba lievemente il moto delle masse nella sonda, non sarebbe però un problema per un futuro osservatorio spaziale, dove ogni massa sarebbe collocata nella sua navicella e collegata con un laser alle altre, distanti milioni di chilometri. I risultati ottenuti mostrano quindi che LISA PAthfinder ha provato la fattibilità tecnologica e aperto la strada alla realizzazione di un osservatorio per onde gravitazionali nello spazio, che sarà realizzato come terza missione di grande scala (L3) nel programma Cosmic Vision dell’ESA. L’attività scientifica dell’intero LISA Technology Package continuerà fino alla fine di giugno 2016 e sarà seguita da tre mesi di operazioni del Disturbance Reduction System, fornito dalla NASA-JPL per validare la tecnologia aggiuntiva di future navicelle di questo tipo.

I primi due mesi di dati mostrano infatti che, nel range di frequenze tra 60 mHz e 1 Hz, la precisione di Lisa Pathfinder è limitata solo dal rumore dei sensori del sistema ottico, usato per monitorare la posizione e l’orientamento delle masse di prova. Alle frequenze tra 1 e 60 mHz, il controllo delle masse è invece limitato dal piccolo numero di molecole di gas rimaste nel vuoto intorno ai cubi e che rimbalzano sulla loro superficie. Questo effetto è diminuito rendendo ancora più spinto il vuoto esistente e ci si aspetta possa essere ridotto ulteriormente nei prossimi mesi. Infine, a frequenze ancora più basse, inferiori a 1 mHz, gli scienziati hanno misurato una forza centrifuga che agisce sui cubi e dovuta alla forma dell’orbita di LISA Pathfinder, combinato con l’effetto del rumore nel segnale dello strumento usato per orientare la sonda. Questa forza che disturba lievemente il moto delle masse nella sonda, non sarebbe però un problema per un futuro osservatorio spaziale, dove ogni massa sarebbe collocata nella sua navicella e collegata con un laser alle altre, distanti milioni di chilometri. I risultati ottenuti mostrano quindi che LISA PAthfinder ha provato la fattibilità tecnologica e aperto la strada alla realizzazione di un osservatorio per onde gravitazionali nello spazio, che sarà realizzato come terza missione di grande scala (L3) nel programma Cosmic Vision dell’ESA. L’attività scientifica dell’intero LISA Technology Package continuerà fino alla fine di giugno 2016 e sarà seguita da tre mesi di operazioni del Disturbance Reduction System, fornito dalla NASA-JPL per validare la tecnologia aggiuntiva di future navicelle di questo tipo.

Il programma spaziale Apollo, culminato con lo sbarco di sei equipaggi sulla Luna, ha consentito di portare a Terra un enorme quantitativo di campioni lunari. Dalle prime analisi risultava che queste rocce fossero completamente prive di acqua, ma ricerche più accurate hanno mostrato che, sebbene in piccole quantità, l’acqua è presente sul nostro satellite naturale. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, la maggior parte dell’acqua presente all’interno della Luna è stata portata da asteroidi tra 4.5 e 4.3 miliardi di anni fa. Nell’era del programma Apollo la Luna è stata spesso descritta come un corpo privo di acqua. Grazie al progressivo miglioramento delle tecniche di analisi, gli scienziati si sono resi conto che l’acqua è presente nel sottosuolo lunare, ma in quantità così piccole da non essere rilevabili all’epoca del rientro a Terra dei primi campioni. La scoperta di acqua nella Luna apre un nuovo dibattito circa la sua provenienza. Nello studio gli scienziati hanno confrontato la composizione chimica e isotopica dei materiali volatili lunari con quella dei volatili trovati in comete e campioni meteorici di asteroidi. Il team ha poi calcolato la proporzione di acqua che potrebbe essere stata trasportata da queste due popolazioni di oggetti, e i risultati indicano la maggior parte (più dell’80 percento) dell’acqua lunare deriva da asteroidi simili alle meteoriti condritiche carbonacee. Le condriti sono meteoriti rocciose che non sono state modificate da processi di fusione o differenziazione, e sono quindi costituite da materiale primitivo del Sistema solare, che si è addensato da grani e polveri a formare asteroidi. Le condriti carbonacee sono caratterizzate dalla presenza di carbonio e suoi composti, tra cui amminoacidi. L’acqua sembra dunque arrivata sulla Luna quando questa era ancora circondata da un oceano di magma, molto prima che si formasse la crosta che vediamo ora, e che impedisce agli oggetti che impattano sul nostro satellite di portare quantità significative di materiale negli strati più profondi. Per quanto riguarda l’arrivo dell’acqua sulla Terra, deve essere accaduto qualcosa di molto simile, all’incirca nello stesso intervallo di tempo. In sostanza, la Luna potrebbe aver ricevuto acqua quando si trovava in uno stato ancora parzialmente fuso, mentre la sua crosta primordiale si stava formando. Le composizioni isotopiche degli elementi volatili presenti nei campioni lunari suggeriscono che le fonti principali di quell’acqua siano state asteroidi simili a meteoriti carbonacee di tipo CI, CM e CO. Le meteoriti di tipo CI e CM contengono acqua dal 10 al 20 percento, mentre quelle di tipo CO ne contengono dal 2 al 5 percento. Sebbene le comete possano contenere molta più acqua (fino al 50 percento), le loro composizioni isotopiche non corrispondono a quelle degli elementi volatili lunari. Si ritiene che meno del 20 percento dell’acqua all’interno della Luna provenga dalle comete.

Il programma spaziale Apollo, culminato con lo sbarco di sei equipaggi sulla Luna, ha consentito di portare a Terra un enorme quantitativo di campioni lunari. Dalle prime analisi risultava che queste rocce fossero completamente prive di acqua, ma ricerche più accurate hanno mostrato che, sebbene in piccole quantità, l’acqua è presente sul nostro satellite naturale. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, la maggior parte dell’acqua presente all’interno della Luna è stata portata da asteroidi tra 4.5 e 4.3 miliardi di anni fa. Nell’era del programma Apollo la Luna è stata spesso descritta come un corpo privo di acqua. Grazie al progressivo miglioramento delle tecniche di analisi, gli scienziati si sono resi conto che l’acqua è presente nel sottosuolo lunare, ma in quantità così piccole da non essere rilevabili all’epoca del rientro a Terra dei primi campioni. La scoperta di acqua nella Luna apre un nuovo dibattito circa la sua provenienza. Nello studio gli scienziati hanno confrontato la composizione chimica e isotopica dei materiali volatili lunari con quella dei volatili trovati in comete e campioni meteorici di asteroidi. Il team ha poi calcolato la proporzione di acqua che potrebbe essere stata trasportata da queste due popolazioni di oggetti, e i risultati indicano la maggior parte (più dell’80 percento) dell’acqua lunare deriva da asteroidi simili alle meteoriti condritiche carbonacee. Le condriti sono meteoriti rocciose che non sono state modificate da processi di fusione o differenziazione, e sono quindi costituite da materiale primitivo del Sistema solare, che si è addensato da grani e polveri a formare asteroidi. Le condriti carbonacee sono caratterizzate dalla presenza di carbonio e suoi composti, tra cui amminoacidi. L’acqua sembra dunque arrivata sulla Luna quando questa era ancora circondata da un oceano di magma, molto prima che si formasse la crosta che vediamo ora, e che impedisce agli oggetti che impattano sul nostro satellite di portare quantità significative di materiale negli strati più profondi. Per quanto riguarda l’arrivo dell’acqua sulla Terra, deve essere accaduto qualcosa di molto simile, all’incirca nello stesso intervallo di tempo. In sostanza, la Luna potrebbe aver ricevuto acqua quando si trovava in uno stato ancora parzialmente fuso, mentre la sua crosta primordiale si stava formando. Le composizioni isotopiche degli elementi volatili presenti nei campioni lunari suggeriscono che le fonti principali di quell’acqua siano state asteroidi simili a meteoriti carbonacee di tipo CI, CM e CO. Le meteoriti di tipo CI e CM contengono acqua dal 10 al 20 percento, mentre quelle di tipo CO ne contengono dal 2 al 5 percento. Sebbene le comete possano contenere molta più acqua (fino al 50 percento), le loro composizioni isotopiche non corrispondono a quelle degli elementi volatili lunari. Si ritiene che meno del 20 percento dell’acqua all’interno della Luna provenga dalle comete.