da Sorrentino | Nov 3, 2015 | Astronomia, Primo Piano

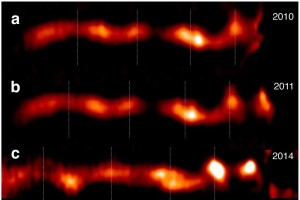

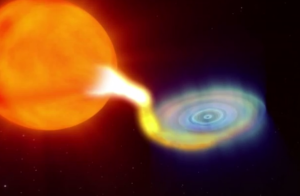

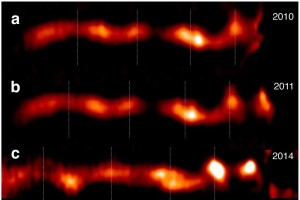

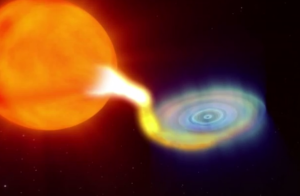

Sono di un’intensità senza precedenti le esplosioni cosmiche che a partire dal 15 giugno 2015 sono state rivelate dal satellite Swift della NASA. Ad indagarle è stato un team internazionale di ricercatori tra cui alcuni dell’INAF, soprattutto grazie alle ulteriori osservazioni dell’osservatorio orbitante per l’astrofisica delle alte energie INTEGRAL dell’ESA. Le potentissime esplosioni sono state prodotte da V404 Cygni, una sorgente di alta energia nella costellazione del Cigno. Gli astrofisici ne hanno identificato la natura: è un buco nero di massa stellare, cioè generato dal collasso di una stella massiccia avvenuto al termine del suo ciclo evolutivo, che ora detiene il record dell’intensità del flusso di alta energia, mai registrata prima da una sorgente cosmica. Questo è in parte dovuto alla sua vicinanza, trovandosi a circa 8000 anni luce da noi.

Sono di un’intensità senza precedenti le esplosioni cosmiche che a partire dal 15 giugno 2015 sono state rivelate dal satellite Swift della NASA. Ad indagarle è stato un team internazionale di ricercatori tra cui alcuni dell’INAF, soprattutto grazie alle ulteriori osservazioni dell’osservatorio orbitante per l’astrofisica delle alte energie INTEGRAL dell’ESA. Le potentissime esplosioni sono state prodotte da V404 Cygni, una sorgente di alta energia nella costellazione del Cigno. Gli astrofisici ne hanno identificato la natura: è un buco nero di massa stellare, cioè generato dal collasso di una stella massiccia avvenuto al termine del suo ciclo evolutivo, che ora detiene il record dell’intensità del flusso di alta energia, mai registrata prima da una sorgente cosmica. Questo è in parte dovuto alla sua vicinanza, trovandosi a circa 8000 anni luce da noi.

V404 Cygni ha una massa di circa 10 volte quella del Sole ed è legato gravitazionalmente ad una stella “normale”, simile al nostro Sole, da cui sta risucchiando parte del materiale di cui è costituita. Nel suo viaggio verso il buco nero, questa materia cade con un moto spiraleggiante formando attorno ad esso quello che prende il nome di disco di accrescimento, delle dimensioni dell’ordine delle migliaia di km. In questo precipitare, la materia si surriscalda e nella corona calda che si forma nella vicinanze del buco nero essa puo’ raggiungere temperature fino a centinaia di milioni di gradi, emettendo radiazione di alta energia, sotto forma di raggi X e gamma. Il materiale viene quindi in parte espulso attraverso due getti che si allontanano in direzioni opposte con velocità prossime a quella della luce.

“La forte intensità di questi getti, che in un solo minuto possono trasportare l’energia prodotta dal Sole in diversi mesi, ci permette di studiare con una sensibilità senza precedenti la fisica dei fenomeni estremamente energetici che avvengono in prossimità dell’orizzonte degli eventi di un buco nero” dice il primo autore dello studio, apparso su Astrophysical Journal Letters, Lorenzo Natalucci, dell’INAF-IAPS. E l’indagine condotta dai ricercatori mette in evidenza un’emissione estremamente variabile a tutte le lunghezze d’onda, un po’ come fuochi d’artificio. Mentre nella banda radio si vedono chiaramente i getti quando sono a una certa distanza dal buco nero, nei raggi X e gamma si può vedere il momento in cui i blob di materia vengono espulsi, in prossimità dell’orizzonte degli eventi. Un risultato assai importante per lo studio di questi fenomeni, ottenuto grazie all’eccezionale qualità dei dati prodotti da INTEGRAL, che non ha rivali come sensibilità delle osservazioni nei raggi gamma. Questi processi di accrescimento ed espulsione di materia funzionano anche su scala molto più grande, quella dei buchi neri cosiddetti “supermassicci”, aventi una massa da milioni a miliardi di volte maggiore e che si trovano al centro delle galassie.

La fisica di questi buchi neri è molto difficile da studiare perché il moto della materia e i parametri fisici della regione vicina al buco nero variano con cicli di centinaia o migliaia di anni, quindi inaccessibili all’osservazione diretta. D’altra parte è dimostrato che i buchi neri supermassicci influenzano l’evoluzione delle galassie e dell’Universo su larga scala, e quindi è fondamentale capire come funzionano.

“Nei microquasar come V404 Cygni questi cicli avvengono su tempi scala di minuti o anche meno, ed è quindi possibile studiare in dettaglio gli effetti legati al rilascio di energia gravitazionale in condizioni estreme. I microquasar sono quindi dei “laboratori” ideali per studiare questi fenomeni, che non potrebbero essere mai riprodotti in un sito terrestre” aggiunge Pietro Ubertini, direttore dell’Istituto INAF/IAPS di Roma e co-autore dello studio.

da Sorrentino | Ott 30, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

A poco più di due mesi dall’arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale, CALET (CALorimetric Electron Telescope) ha cominciato le osservazioni dirette di elettroni nell’intervallo del Tera elettronvolt (TeV). Lo strumento, realizzato dall’Agenzia spaziale giapponese JAXA in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, è il secondo osservatorio spaziale partito alla volta della ISS, dopo AMS-02 nel 2011.

A poco più di due mesi dall’arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale, CALET (CALorimetric Electron Telescope) ha cominciato le osservazioni dirette di elettroni nell’intervallo del Tera elettronvolt (TeV). Lo strumento, realizzato dall’Agenzia spaziale giapponese JAXA in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, è il secondo osservatorio spaziale partito alla volta della ISS, dopo AMS-02 nel 2011.

“I dati forniti dall’esperimento CALET aggiungeranno informazioni importanti derivate dalle osservazioni ad elevata precisione di elettroni, protoni, nuclei atomici e raggi gamma ad energie altissime” spiega Barbara Negri, a capo dell’Unità di Osservazione ed Esplorazione dell’Universo dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Lanciato il 19 agosto 2015 dalla base nipponica di Tanegashima con un razzo H-IIB, a bordo del cargo europeo HTV-5 (il quinto della serie), CALET ha raggiunto la ISS cinque giorni dopo ed è stato quindi ‘sistemato’ sul modulo giapponese KIBO.

Dopo aver completato la fase iniziale di verifica degli strumenti e le successive operazioni di calibrazione e verifica dei dati, CALET va in modalità osservativa per un periodo di oltre due anni. Il telescopio si occuperà di ricerca e di studio della materia oscura, lo studio degli spettri dei nuclei di origine cosmica e la rivelazione dei gamma-ray, ovvero dei lampi di luce di altissima energia ed intensità emessi nel corso di fenomeni particolarmente violenti che hanno luogo in alcune sorgenti astrofisiche.

“L’obiettivo finale – spiega ancora Barbara Negri – è una maggiore comprensione di argomenti scientifici di frontiera quali l’origine dei raggi cosmici e lo studio della materia oscura. I dati ricevuti verranno archiviati e gestiti presso l’ASI Scientific Data Center (ASDC) per l’analisi comparativa con i dati scientifici di altri esperimenti quali PAMELA e AMS02, consolidando così l’importante posizionamento della comunità scientifica italiana nel campo dell’Astrofisica delle Alte Energie”.

La missione riveste un grande interesse non solo per gli aspetti scientifici, ma anche per quelli tecnologici: a bordo di CALET è stato infatti installato il Total Absorption Calorimeter (TASC), un calorimetro in grado di rilevare le posizioni degli sciami di particelle.

Sviluppato nell’ambito della cooperazione tra JAXA, NASA e ASI – e testato presso il CERN di Ginevra – TASC è in grado di misurare l’energia delle particelle molto energetiche. Quando un elettrone o un raggio gamma attraversano la materia, avvengono una serie di interazioni elettromagnetiche che producono un aumento del numero di particelle e quindi lo “sciame”. TASC ha la capacità di determinare con una precisione mai raggiunta prima l’energia di particelle oltre il TeV.

Il contributo italiano alla missione

Oltre all’Università di Siena, capofila della partecipazione italiana alla missione CALET finanziata dall’ASI, fanno parte del team italiano ricercatori delle Università di Pisa, Firenze, Padova, Tor Vergata e dell’IFAC-CNR di Firenze. L’esperimento gode dello status di Recognized Experiment presso il CERN di Ginevra che ha fornito fasci di particelle accelerate per le calibrazioni dello strumento.

(fonte: ASI)

da Sorrentino | Ott 29, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

Dopo quasi 11 anni dal lancio, il 27 ottobre 2015 alle 22:40:40 GMT, la missione del satellite astronomico Swift ha rivelato il lampo gamma numero 1000. Si tratta di GRB 151227B, un lampo della durata di circa 50 secondi con una controparte ottica per la quale, poche ore dopo, lo strumento X-Shooter al VLT dell’ESO ha misurato il rispettabile redshift di 4,063 che, tradotto in distanza, ci dice che il lampo è avvenuto a circa 12 miliardi di anni luce da noi, quando l’Universo aveva appena un miliardo e mezzo di anni.

Dopo quasi 11 anni dal lancio, il 27 ottobre 2015 alle 22:40:40 GMT, la missione del satellite astronomico Swift ha rivelato il lampo gamma numero 1000. Si tratta di GRB 151227B, un lampo della durata di circa 50 secondi con una controparte ottica per la quale, poche ore dopo, lo strumento X-Shooter al VLT dell’ESO ha misurato il rispettabile redshift di 4,063 che, tradotto in distanza, ci dice che il lampo è avvenuto a circa 12 miliardi di anni luce da noi, quando l’Universo aveva appena un miliardo e mezzo di anni.

Non è il GRB più distante osservato da Swift, ma è certamente uno dei più lontani e ci ricorda l’immutata capacità di Swift di studiare gli oggetti più lontani dell’Universo. Per Swift è un traguardo importante perché un gruppo così numeroso di lampi gamma posizionati accuratamente ci ha permesso di capire molte cose, ma molto resta ancora da scoprire. Dal punto di vista osservativo, i lampi gamma si dividono in due classi a secondo della loro durata. La linea di demarcazione è stata fissata a 2 secondi, anche se il taglio non è netto e vi sono sovrapposizioni fra le due classi. Swift rivela circa 1 lampo corto ogni 10 lunghi.

Possiamo dire di avere capito lo stretto rapporto tra lampi lunghi ed esplosioni di supernova e siamo ragionevolmente certi che i lampi brevi abbiamo origine dalla coalescenza di due oggetti compatti che si fondono per formare un buco nero, o forse no, perché si fermano prima e si trasformano in una stella di neutroni straordinariamente magnetica, una magnetar. Rimangono, però, un certo numero di lampi che sfuggono alla classificazione. Così sono stati scoperti i lampi gamma extra-lunghi ed eventi più esotici, all’inizio classificati come lampi gamma, che si sono rivelati di diversa origine. Swift è stato testimone della distruzione di stelle passate troppo vicino ad un buco nero, oppure del primo bagliore X di una supernova. Si tratta di eventi che erano stati previsti teoricamente ma mai osservati prima e che hanno giustamente avuto gli onori della cronaca.

Per questo la comunità non è mai stanca di studiare nuovi lampi gamma nella speranza di trovare un evento veramente unico ed eccezionale che possa permettere di fare un passo avanti nella comprensione di questa fisica estrema.

L’annuncio della scoperta di un GRB da parte di Swift è immancabilmente seguito da altri annunci circa le osservazioni ottiche e radio in un susseguirsi di diventa via via sempre più rapido man mano che passo il tempo e le tecniche di osservazione (sia umana sia robotica) si raffinano.

In effetti, il 27 ottobre è stato rivelato anche un altro lampo gamma, chiamato GRB 151227A, che è durato 130 secondi e ha avuto una brillante controparte ottica (rivelata anche da un astrofilo) a redshift 0,81, sempre misurato da X-Shooter a Paranal. GRB 151227A è uno dei pochi lampi rivelati anche in radio con il VLA. E’ un tributo al continuo interesse che i dati SWIFT riscuotono, nonostante la missione non sia più una novità.

da Sorrentino | Ott 27, 2015 | Astronomia, Primo Piano

Alcune stelle giganti rosse, astri simili al Sole ma assai più evoluti, sono state l’oggetto di uno studio condotto da un gruppo di astronomi, che hanno utilizzato la tecnica dell’astrosismologia per stimare l’intensità dei loro campi magnetici interni, ricavando per essi valori sorprendentemente elevati: fino ad alcuni milioni di volte quello presente sulla Terra.

Alcune stelle giganti rosse, astri simili al Sole ma assai più evoluti, sono state l’oggetto di uno studio condotto da un gruppo di astronomi, che hanno utilizzato la tecnica dell’astrosismologia per stimare l’intensità dei loro campi magnetici interni, ricavando per essi valori sorprendentemente elevati: fino ad alcuni milioni di volte quello presente sulla Terra.

«Proprio come in ambito medico si utilizzano gli ultrasuoni per ottenere immagini dell’interno del corpo umano, l’astrosismologia utilizza le onde sismiche prodotte dalle turbolenze che arrivano sulla superficie delle stelle per sondare le loro proprietà interne» spiega Jim Fuller, ricercatore post-doc del California Institute for Technology, coautore di un articolo pubblicato nell’ultimo numero della rivista Science. Finora, gli scienziati sono stati in grado di studiare i campi magnetici stellari solo in prossimità della superficie, limitandosi all’uso di supercomputer per simulare la loro struttura e la loro intensità in prossimità dei nuclei, dove avvengono i processi di fusione nucleare.

In stelle più evolute del Sole che si trovano nella cosiddetta fase di gigante rossa, cioè che hanno già o stanno per iniziare la fusione dell’elio, sono stati in particolare individuate onde sismiche di tipo misto, con carattere oscillatorio di ‘gravità’ nelle zone interne e con carattere oscillatorio tipo onda acustica nella zona convettiva. La misura dei modi misti hano permesso di determinare con precisione l’età delle giganti rosse, distinguendo così stelle che si trovano nella fase di fusione dell’idrogeno da stelle che hanno già innescato la fusione dell’elio, e di capire che i loro nuclei stanno ruotando ad una velocità almeno dieci volte maggiore di quanto ruoti la superficie.

«Le onde di gravità che osserviamo nelle giganti rosse si propagano fino al centro di queste stelle» aggiunge Matteo Cantiello, del Kavli Institute for Theoretical Physics dell’Università della California a Santa Barbara.

La trasformazione delle onde interne, da tipo sonoro a gravitazionale, gioca un ruolo importante nelle oscillazioni che si manifestano nelle stelle e che poi possono effettivamente venire osservate dai nostri strumenti. «A seconda delle loro dimensioni e della loro struttura interna, le stelle oscillano in diversi modi» aggiunge Fuller. Uno di questi modi di movimento ritmico, nota come oscillazione di dipolo, rende un emisfero del stella più luminoso, a scapito di quello opposto. Un effetto che può essere osservato misurando come varia nel tempo la luce di una stella.

Se nelle zone dei nuclei delle stelle sono presenti forti campi magnetici, questi possono perturbare la propagazione delle onde di tipo gravitazionale, che in alcuni casi perdono energia e rimangono intrappolate all’interno del nucleo. Per questo motivo Fuller e il suo team hanno coniato il termine “effetto serra magnetico“: le onde di gravità permangono all’interno del nucleo stellare in un modo simile a quello con cui i gas serra nell’atmosfera terrestre intrappolano il calore che arriva dal Sole. La cattura di onde di gravità all’interno di una gigante rossa induce una perdita di parte dell’energia di oscillazione della stella, che si manifesta con una diminuzione dell’intensità del modo di oscillazione di dipolo.

Nel 2013, il telescopio spaziale Kepler della NASA, che è in grado di misurare minutissime variazioni di luminosità nelle stelle, ha rivelato l’indebolimento dei modi di oscillazione di dipolo in diverse stelle giganti rosse. Il team di Fuller e Cantiello, dopo una serie di indagini e simulazioni, ha dimostrato che la causa più probabile di queste riduzioni nell’intensità delle oscillazioni fosse proprio quella dell’effetto serra magnetico, ricavando che i campi magnetici interni delle giganti rosse potevano raggiungere intensità fino a 10 milioni di volte maggiori di quello della Terra.

«Il piccolo campione di giganti rosse studiate in questo articolo mostra un comportamento anomalo e cioè non mostra la presenza di modi misti tipici di questa fase» commenta Maria Pia Di Mauro, ricercatrice dell’INAF-IAPS di Roma. «Gli autori presentano uno studio interessante sulla possibile presenza di un campo magnetico primordiale, originato cioè durante fasi evolutive precedenti, di circa un milione di Gauss all’interno del nucleo delle giganti rosse, capace di sopprimere i modi misti. Questa eventualità rappresenta una interessante ipotesi, perché l’astrosismologia potrebbe diventare nel futuro l’unica, preziosa, tecnica per la comprensione e la costruzione di modelli di campi magnetici stellari.

Senza dubbio questo articolo apre molti interrogativi sulla presenza e sulla stabilità di campi magnetici così forti all’interno del nucleo radiativo di una stella e questo tema viene già ampiamente dibattuto tra gli scienziati. Alcuni autori, come Kitchatinov e Rüdiger (2008) hanno dimostrato che i campi magnetici maggiori di 600 Gauss dissiperebbero in breve tempo e provocherebbero all’interno del nucleo radiativo un ‘mixing’ delle specie atomiche non compatibile con l’abbondanza di Litio misurato oggi». (fonte: INAF)

da Sorrentino | Ott 7, 2015 | Astronomia, Primo Piano

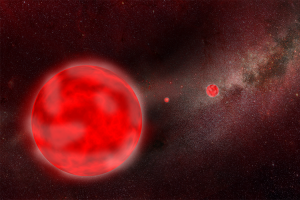

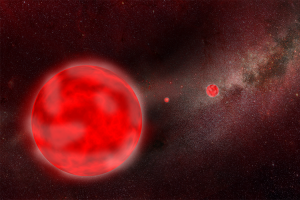

Nella stagione autunnale, volgendo lo sguardo a Sud e guardando verso il basso sull’orizzonte, si nota la piccola e debole costellazione del Microscopio, situata tra il Capricorno e il Sagittario. Nella zona di cielo che essa occupa, a una distanza relativamente piccola dalla Terra (30 anni luce), c’è AU Microscopii (AU Mic), una stella molto giovane, attiva e contornata da un disco di polveri e detriti che da diverso tempo è oggetto di studio da parte degli astronomi. Infatti fin dalle prime osservazioni AU Mic ha mostrato strutture asimmetriche lungo il piano mediano del disco alla distanza di circa 20 unità astronomiche dalla stella (a una distanza cioè pari a 20 volte la distanza della Terra dal Sole).

Nella stagione autunnale, volgendo lo sguardo a Sud e guardando verso il basso sull’orizzonte, si nota la piccola e debole costellazione del Microscopio, situata tra il Capricorno e il Sagittario. Nella zona di cielo che essa occupa, a una distanza relativamente piccola dalla Terra (30 anni luce), c’è AU Microscopii (AU Mic), una stella molto giovane, attiva e contornata da un disco di polveri e detriti che da diverso tempo è oggetto di studio da parte degli astronomi. Infatti fin dalle prime osservazioni AU Mic ha mostrato strutture asimmetriche lungo il piano mediano del disco alla distanza di circa 20 unità astronomiche dalla stella (a una distanza cioè pari a 20 volte la distanza della Terra dal Sole).

Grazie allo strumento SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch) montato sul Very Large Telescope dell’ESO che utilizza la tecnica dell’imaging ad alto contrasto, gli astronomi hanno avuto conferma di una serie di strutture nella regione a sud-est del disco di AU Mic, già osservate con l’Hubble Space Telescope nel 2010 e 2011. SPHERE è, infatti, uno strumento in grado di rilevare deboli pianeti nelle immediate vicinanze di stelle diverse dal nostro Sole, attraverso tecniche in grado di isolare la luce proveniente dal pianeta oscurando quella della stella centrale. In questo modo è possibile ottenerne una vera e propria immagine diretta del pianeta. E l’analisi dei dati di SPHERE. assieme a un riesame accurato delle osservazioni del telescopio spaziale Hubble, ha confermato che tutte le strutture presenti nelle riprese del 2010 e 2011 sull’ala sud-est del disco si sono allontanate dalla stella in maniera coerente, diventando più deboli e larghe, e avvicinandosi sempre più al piano del disco. Tali dischi di detriti sono ciò che resta del disco da cui si è formata la stella centrale e, come sappiamo oggi, anche eventuali pianeti. Essi mostrano spesso delle asimmetrie sia morfologiche sia di luminosità che possono essere il risultato delle perturbazioni gravitazionali indotte dai pianeti presenti.

Secondo Massimo Turatto, direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Padova e co-investigator dello strumento SPHERE «le immagini ottenute con SPHERE permettono di avere la visione di tutto il disco con un dettaglio senza precedenti. Nella parte sud-est del disco, vicino alla stella centrale si possono vedere le strutture ad arco già identificate da Hubble nel 2010 e 2011. Il disco è chiaramente visibile fino a 0.17 secondi d’arco dalla stella centrale (1.7 Unità Astronomiche) con una qualità addirittura superiore a quella di Hubble.

La cosa più sensazionale è che, dal confronto temporale tra le nostre immagini e quelle di Hubble, si è potuto notare che tali strutture si muovono. Le loro velocità sono molto elevate tanto che le strutture più esterne sembrano muoversi di moto non-Kepleriano, associato al disco. Estrapolando le osservazioni indietro nel tempo sembra di poter trovare un’origine di tali strutture circa 15 anni fa».

da Sorrentino | Ott 4, 2015 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

Nell’era dei telescopi spaziali, iniziata un quarto di secolo fa, gli osservatori terrestri continuano a svolgere una funzione di massimo rilievo nello studio dell’universo e, grazie a progetti sempre più ambiziosi e tecnologie ottiche adattive avanzate, sono destinati a diventare strumenti in grado di scandagliare con grande definizione le regioni cosmiche più profonde. Una prospettiva resa possibile dalla scelta oculata dell’insediamento. Non è un caso che l’ESO (European Southern Observatory) abbia scelto il Cile come base per installare i propri telescopi più importanti dell’emisfero australe. Il Paese sudamericano possiede infatti le condizioni climatiche ideali, in particolare nell’altopiano desertico di Atacama, sufficientemente distante dai centri urbani e dall’inquinamento luminoso, dove si contano 330 notti di cielo sereno durante l’anno. All’osservatorio di Paranal, a 2600 metri di altitudine, è installato il Very Large Telescope, il telescopio terrestre più potente del mondo, composto da quattro telescopi gemelli, ciascuno con uno specchio di 8,2 metri di diametro. Nella stessa regione cilena sorgono l’osservatorio di La Silla (specchio da 3.5 metri di diametro) e ALMA, radioosservatorio composto da 66 antenne a 5mila metri di quota.

L’astronomo Massimo Tarenghi, già project manager e poi direttore sia di Paranal che di ALMA, ne ha parlato a BergamoScienza 2015 anticipando l’appuntamento dal 5 all’8 ottobre a EXPO 2015 per celebrare il Cile “paese della astronomia”, destinato tra una decina di anni a ospitare il 70% della capacità di osservazione del cosmo profondo. Il freddo oceano Pacifico solcato dalla corrente che viene dall’Antartico e la cordigliera delle Ande che impedisce all’umidità di entrare nel Paese hanno creato nel deserto di Atacama le condizioni ideali per ammirare con eccezionale nitidezza le meraviglie della volta celeste. Inevitabile che la scelta del sito dove costruire il nuovo e potente E-ELT (European Extremely Large Telescope), che diventerà il più grande telescopio ottico del mondo, sia caduta su una sommità a 20 km ad est dell’osservatorio di Cerro Paranal, dove è posto il VLT. E_ELT avrà uno specchio principale di oltre 39,3 metri di diametro, formato da 798 segmenti di 1,45 metri di larghezza ciascuno. “Nessun telescopio può esulare dal controllo attivo degli specchi – sottolinea Tarenghi – Si tratta di adattare ogni singolo specchio in modo che l’ottica sia perfetta”. Nel caso del VLT, che ha una precisione di 5 nanometri, le correzioni sono gestite dal computer a intervalli di 60 secondi. Di fatto il telescopio ottico a terra può funzionare come fosse nello spazio, grazie alla tecnica interferometrica che, nel caso dell’avamposto ESO cileno, consente di lavorare con un diametro di 200 metri.

L’astronomo Massimo Tarenghi, già project manager e poi direttore sia di Paranal che di ALMA, ne ha parlato a BergamoScienza 2015 anticipando l’appuntamento dal 5 all’8 ottobre a EXPO 2015 per celebrare il Cile “paese della astronomia”, destinato tra una decina di anni a ospitare il 70% della capacità di osservazione del cosmo profondo. Il freddo oceano Pacifico solcato dalla corrente che viene dall’Antartico e la cordigliera delle Ande che impedisce all’umidità di entrare nel Paese hanno creato nel deserto di Atacama le condizioni ideali per ammirare con eccezionale nitidezza le meraviglie della volta celeste. Inevitabile che la scelta del sito dove costruire il nuovo e potente E-ELT (European Extremely Large Telescope), che diventerà il più grande telescopio ottico del mondo, sia caduta su una sommità a 20 km ad est dell’osservatorio di Cerro Paranal, dove è posto il VLT. E_ELT avrà uno specchio principale di oltre 39,3 metri di diametro, formato da 798 segmenti di 1,45 metri di larghezza ciascuno. “Nessun telescopio può esulare dal controllo attivo degli specchi – sottolinea Tarenghi – Si tratta di adattare ogni singolo specchio in modo che l’ottica sia perfetta”. Nel caso del VLT, che ha una precisione di 5 nanometri, le correzioni sono gestite dal computer a intervalli di 60 secondi. Di fatto il telescopio ottico a terra può funzionare come fosse nello spazio, grazie alla tecnica interferometrica che, nel caso dell’avamposto ESO cileno, consente di lavorare con un diametro di 200 metri.

“L’entrata in funzione del supertelescopio E-ELT, che opererà nell’ottico e nell’infrarosso, è prevista nel 2024 – spiega Tarenghi – Esso permetterà di effettuare straordinarie scoperte scientifiche nel campo degli esopianeti, anche di tipo terrestre, della composizione di stelle appartenenti a galassie vicine e dell’Universo profondo”. Quanto al nuovo avamposto spaziale di osservazione astronomica, JWST (James Webb Space Telescope), il cui lancio è previsto nel 2018, avrà caratteristiche diverse da Hubble Space Telescope: sarà posizionato nel punto di equilibrio di Lagrange invece che in orbita terrestre e opererà con uno specchio di 6.5 metri di diametro contro i 2.4 del predecessore. Niente di paragonabile alla vita e al punto di osservazione di un astronomo che si trovi nella regione di Atacama, a cui è dato di vedere il cielo come in nessuna altra parte del mondo.

Sono di un’intensità senza precedenti le esplosioni cosmiche che a partire dal 15 giugno 2015 sono state rivelate dal satellite Swift della NASA. Ad indagarle è stato un team internazionale di ricercatori tra cui alcuni dell’INAF, soprattutto grazie alle ulteriori osservazioni dell’osservatorio orbitante per l’astrofisica delle alte energie INTEGRAL dell’ESA. Le potentissime esplosioni sono state prodotte da V404 Cygni, una sorgente di alta energia nella costellazione del Cigno. Gli astrofisici ne hanno identificato la natura: è un buco nero di massa stellare, cioè generato dal collasso di una stella massiccia avvenuto al termine del suo ciclo evolutivo, che ora detiene il record dell’intensità del flusso di alta energia, mai registrata prima da una sorgente cosmica. Questo è in parte dovuto alla sua vicinanza, trovandosi a circa 8000 anni luce da noi.

Sono di un’intensità senza precedenti le esplosioni cosmiche che a partire dal 15 giugno 2015 sono state rivelate dal satellite Swift della NASA. Ad indagarle è stato un team internazionale di ricercatori tra cui alcuni dell’INAF, soprattutto grazie alle ulteriori osservazioni dell’osservatorio orbitante per l’astrofisica delle alte energie INTEGRAL dell’ESA. Le potentissime esplosioni sono state prodotte da V404 Cygni, una sorgente di alta energia nella costellazione del Cigno. Gli astrofisici ne hanno identificato la natura: è un buco nero di massa stellare, cioè generato dal collasso di una stella massiccia avvenuto al termine del suo ciclo evolutivo, che ora detiene il record dell’intensità del flusso di alta energia, mai registrata prima da una sorgente cosmica. Questo è in parte dovuto alla sua vicinanza, trovandosi a circa 8000 anni luce da noi.