da Sorrentino | Mag 1, 2015 | Astronomia, Politica Spaziale, Primo Piano

Il quartier generale dello Square Kilometre Array (SKA), il progetto del radiotelescopio più grande del mondo, non sarà in Italia ma in Gran Bretagna, per la precisione a Manchester. La decisione è stata presa dal comitato dei rappresentanti degli 11 Paesi partecipanti. L’Italia era in lizza con Padova per ospitare il coordinamento politico e tecnico del radiotelescopio SKA, uno dei più importanti progetti mai proposti nel campo della ricerca in astronomia e astrofisica.

Il quartier generale dello Square Kilometre Array (SKA), il progetto del radiotelescopio più grande del mondo, non sarà in Italia ma in Gran Bretagna, per la precisione a Manchester. La decisione è stata presa dal comitato dei rappresentanti degli 11 Paesi partecipanti. L’Italia era in lizza con Padova per ospitare il coordinamento politico e tecnico del radiotelescopio SKA, uno dei più importanti progetti mai proposti nel campo della ricerca in astronomia e astrofisica.

L’Italia con l’INAF aveva avanzato la sua candidatura forte dell’investimento di 60 milioni in tre anni e una storia di eccellenza nell’ambito della radioastronomia. La sede proposta era l’intera area sud del Castello Carraresi, antico stabile limitrofo all’Osservatorio Astronomico di Padova dell’INAF. Invece la scelta è caduta sul Jodrell Bank Observatory, appartenente all’Università di Manchester. Giovanni Bignami, presidente dell’INAF, ha sottolineato sempre come il Paese che ospiterà il quartier generale di SKA sia destinato a fare da traino alla collaborazione internazionale che sostiene il progetto. Una figura di spicco come Avi Loeb, capo del dipartimento di astronomia nell’università americana di Harvard, si era espresso per il centro britannico ritenendone la tradizione nella ricerca radioastronomica più rilevante della comunità di astronomi di Padova.

Lo Square Kilometre Array è un progetto scientifico e industriale globale volto a costruire il più grande e sensibile radiotelescopio al mondo. Il progetto è guidato dalla SKA Organization, che è composta da soggetti di 10 Paesi diversi (Australia, Canada, Cina, Germania, Italia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Svezia, Olanda e Regno Unito). I soggetti italiani coinvolti sono, per la parte scientifica, l’Istituto Nazionale di Astrofisica INAF (membro della SKA Organization), presente in 4 degli 11 consorzi internazionali che operano sui segmenti in cui è diviso il progetto, e per la parte industriale due aziende selezionate, la veneta European Industrial Engineering (EIE) e la campana Società Aerospaziale Mediterranea (SAM), che fanno parte del DISH Consortium, che si occupa della progettazione delle antenne a riflettore parabolico per le medie e alte frequenze.

La NASA, attraverso il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, partecipa nell’ambito del Consorzio Central Signal Processor, il quale si occuperà della conversione dei segnali astronomici digitalizzati in informazioni essenziali, processate poi dal Science Data Processor. A questo segmento lavorerà Google, che elaborerà le immagini dettagliate dello spazio profondo.

da Sorrentino | Apr 17, 2015 | Astronomia, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

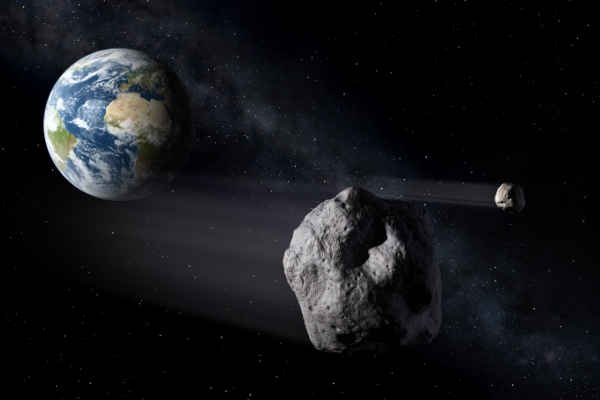

L’ESRIN di Frascati ha ospitato dal 13 al 17 aprile 2015 la quarta Conferenza di Difesa Planetaria (PDC 2015, Planetary Defence Conference) dell’Accademia Internazionale di Astronautica (IAA) dal titolo “Valutazione di Rischio di Impatto e Risposta di Gestione”. I maggiori esperti mondiali provenienti dalle agenzie spaziali, dalle accademie e dall’industria hanno presentato le ultime ricerche e discusso sull’attuale conoscenza scientifica del rischio posto dagli asteroidi che potenzialmente potrebbero colpire il nostro pianeta.

L’ESRIN di Frascati ha ospitato dal 13 al 17 aprile 2015 la quarta Conferenza di Difesa Planetaria (PDC 2015, Planetary Defence Conference) dell’Accademia Internazionale di Astronautica (IAA) dal titolo “Valutazione di Rischio di Impatto e Risposta di Gestione”. I maggiori esperti mondiali provenienti dalle agenzie spaziali, dalle accademie e dall’industria hanno presentato le ultime ricerche e discusso sull’attuale conoscenza scientifica del rischio posto dagli asteroidi che potenzialmente potrebbero colpire il nostro pianeta.

I temi trattati comprendono la difesa planetaria, la continua ricerca internazionale per Oggetti Vicini alla Terra (NEO) ancora non scoperti, lo stato della conoscenza scientifica degli asteroidi e delle loro caratteristiche fisiche, le tecniche di mitigazione, le future missioni di deviazione e gli avvisi di impatto ed i loro effetti, la risposta civile e l’educazione.

I partecipanti hanno simulato il processo decisionale per sviluppare una deflessione e le risposte di difesa civile ad una ipotetica minaccia di impatto da asteroide. La simulazione ha preso in considerazione la caduta sulla Terra di un asteroide largo 400 metri con impatto ipotizzato in una vasta area del sud est asiatico il 3 settembre 2022. Un gioco di ruolo che ha coinvolto scienziati, politici e giornalisti, perché la comunicazione avrebbe un peso rilevante in un evento del genere. Ettore Perozzi, responsabile operazioni del centro coordinamento Esa per il monitoraggio asteroidi ha spiegato come un asteroide di queste dimensioni sarebbe sufficiente a provocare una catastrofe con danni a livello globale. D’altronde, quanto accaduto il 15 febbraio 2013 nei cieli della città russa di Chelyabinsk, colpita da un meteorite del diametro di 15 metri con un’energia 20-30 volte maggiore di quella della bomba atomica di Hiroshima, lascia intuire quanto alti siano i rischi legati ai cosiddetti Neo (Near Earth Objects).

Degli oltre 600.000 asteroidi conosciuti del nostro Sistema Solare, oltre 12.000 sono classificati come Oggetti Vicini alla Terra, o NEO, perché le loro orbite li portano relativamente vicini al nostro percorso. La cooperazione internazionale per affrontare le minaccie NEO è coordinata dall’Agenzia Spaziale Europea nell’ambito del Programma SSA (Space Situational Awareness, Monitoraggio dell’Ambiente Spaziale).

Oltre a coordinare le attività europee di scoperta degli asteroidi, l’Ufficio del Programma SSA rappresenta ESA ai forum tecnici dello IAWN (International Asteroid Warning Network, Rete Internazionale Allerta Asteroidi) e dello SMPAG (Space Mission Planning Advisory Group, Gruppo di Consiglio per la Pianificazione delle Missioni Spaziali), con un mandato ricevuto dal Comitato delle Nazioni Unite per Usi Pacifici dello Spazio (UNCOPUOS, UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) per sviluppare una strategia su come reagire ad una possibile minaccia di impatto di asteroide.

da Sorrentino | Apr 16, 2015 | Astronomia, Primo Piano

Con osservazioni al Very Large Telescope dell’ESO e al telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA, un team internazionale di astronomi è riuscito a mostrare che, tre miliardi di anni dopo il Big Bang, nelle galassie più massicce la formazione di nuove stelle era quasi completamente terminata nelle loro regioni centrali mentre proseguiva attivamente nella loro periferia. L’arresto della formazione stellare sembra dunque aver avuto inizio nel cuore delle galassie, per poi propagarsi alle regioni più esterne. Lo studio, pubblicato nel numero del 17 aprile della rivista Science, è guidato dagli astronomi Sandro Tacchella e Marcella Carollo, entrambi ricercatori al Politecnico Federale (ETH) di Zurigo, e da Alvio Renzini e Gianni Zamorani, rispettivamente dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Padova e di Bologna. Coautori dell’articolo sono, sempre dell’INAF, Giovanni Cresci (Osservatorio Astrofisico di Arcetri) e Chiara Mancini (Osservatorio Astronomico di Padova).

Con osservazioni al Very Large Telescope dell’ESO e al telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA, un team internazionale di astronomi è riuscito a mostrare che, tre miliardi di anni dopo il Big Bang, nelle galassie più massicce la formazione di nuove stelle era quasi completamente terminata nelle loro regioni centrali mentre proseguiva attivamente nella loro periferia. L’arresto della formazione stellare sembra dunque aver avuto inizio nel cuore delle galassie, per poi propagarsi alle regioni più esterne. Lo studio, pubblicato nel numero del 17 aprile della rivista Science, è guidato dagli astronomi Sandro Tacchella e Marcella Carollo, entrambi ricercatori al Politecnico Federale (ETH) di Zurigo, e da Alvio Renzini e Gianni Zamorani, rispettivamente dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Padova e di Bologna. Coautori dell’articolo sono, sempre dell’INAF, Giovanni Cresci (Osservatorio Astrofisico di Arcetri) e Chiara Mancini (Osservatorio Astronomico di Padova).

Uno fra i più importanti problemi aperti in astrofisica riguarda il modo in cui le galassie ellittiche, le più massicce nell’Universo vicino, abbiano cessato di produrre nuove stelle mentre in tutta evidenza devono averne prodotte a profusione nel loro passato. Tali galassie colossali – dette anche “sferoidi” per la loro forma caratteristica – hanno una massa e una densità di stelle nelle regioni centrali pari a circa dieci volte quelle della nostra galassia, la Via Lattea.

Gli astronomi chiamano “rosse e morte” queste galassie giganti, a sottolineare l’abbondanza in esse di stelle rosse e vecchie di molti miliardi di anni e la mancanza di stelle blu giovani che segnalino processi di formazione stellare in corso. Da una stima dell’età delle stelle rosse si deduce, infatti, che le galassie che le ospitano hanno smesso di produrre nuove stelle circa dieci miliardi di anni fa. Un arresto iniziato, dunque, proprio in concomitanza con l’apice del tasso di formazione stellare nell’Universo, quando molte galassie ancora stavano formando stelle a un ritmo circa venti volte superiore a quello attuale.

«Questi sferoidi, morti e massicci, contengono circa la metà di tutte le stelle che l’Universo ha prodotto nell’intero arco della sua esistenza», spiega Sandro Tacchella dell’ETH di Zurigo, primo autore dello studio appena pubblicato su Science. «Non possiamo affermare d’aver compreso come è evoluto l’Universo e come è diventato come lo vediamo oggi senza aver prima capito come si sono formate queste galassie».

Tacchella e colleghi hanno osservato in tutto 22 galassie, distribuite in un largo intervallo di masse, a un’epoca corrispondente a circa tre miliardi di anni dopo il Big Bang – dunque una decina di miliardi di anni fa, il tempo che la luce proveniente da queste galassie ha impiegato per giungere fino a noi. Questa luce, catturata dallo strumento SINFONI del Very Large Telescope (VLT), ha permesso d’individuare con precisione i luoghi nei quali le nuove stelle stavano formandosi. Un’abilità resa possibile grazie al sistema d’ottica adattiva di SINFONI, in grado d’annullare – o quasi – le distorsioni dovute alla turbolenza dell’atmosfera terrestre.

I ricercatori hanno quindi osservato lo stesso campione di galassie anche con il telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA, che, essendo appunto nello spazio, non risente delle distorsioni introdotte dall’atmosfera del nostro pianeta. La camera WFC3 a bordo del satellite ha scattato immagini nel vicino infrarosso, mettendo in evidenza la distribuzione spaziale delle stelle più vecchie all’interno delle galassie con attività di formazione stellare.

I ricercatori hanno quindi osservato lo stesso campione di galassie anche con il telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA, che, essendo appunto nello spazio, non risente delle distorsioni introdotte dall’atmosfera del nostro pianeta. La camera WFC3 a bordo del satellite ha scattato immagini nel vicino infrarosso, mettendo in evidenza la distribuzione spaziale delle stelle più vecchie all’interno delle galassie con attività di formazione stellare.

«La cosa sorprendente è come il sistema di ottica adattiva di SINFONI riesca ad abbattere gran parte degli effetti dell’atmosfera e a raccogliere informazioni su dove stanno nascendo nuove stelle. E che riesca a farlo con lo stesso, identico, livello di precisione raggiunto da Hubble nella misura della distribuzione di massa stellare», commenta Marcella Carollo, coautrice dello studio, lei pure all’ETH di Zurigo.

I nuovi dati indicano che le galassie più massicce del campione hanno mantenuto un alto tasso di produzione di nuove stelle nelle regioni periferiche. Nella loro parte centrale, invece, proprio là dove la densità è più alta, la formazione stellare si è già arrestata quasi del tutto.

«Questa progressione dell’arresto della formazione stellare nelle galassie massicce, dall’interno verso l’esterno, può aiutarci a far luce sul meccanismo fisico che provoca lo “spegnimento” della formazione di nuove stelle, sul quale gli astronomi stanno dibattendo da tempo», commenta Alvio Renzini, dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Padova.

Secondo una delle teorie più accreditate, i materiali necessari alla produzione di nuove stelle in queste galassie vengono dispersi ed espulsi dall’enorme energia emessa dal buco nero supermassiccio, al centro della galassia, come questo ingurgita la materia circostante. Secondo un’altra ipotesi è invece l’afflusso di gas fresco verso la galassia che viene a mancare, privandola così del combustibile necessario alla formazione di nuove stelle e trasformandola, appunto, in uno sferoide “rosso e morto”, in cui le stelle già formate invecchiano senza che se ne formino di nuove.

«Diverse sono le teorie sui processi fisici che hanno portato alla cessazione della formazione stellare negli sferoidi massicci» conclude un’altra coautrice, Natascha Förster Schreiber del Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik di Garching in Germania. «Scoprire che l’esaurirsi della formazione stellare ha avuto inizio nelle regioni centrali per poi progredire verso l’esterno è un passo molto importante per arrivare a comprendere come l’Universo sia diventato quello che vediamo ora».

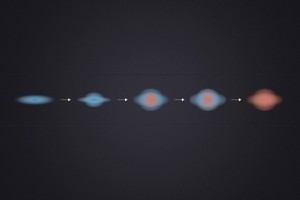

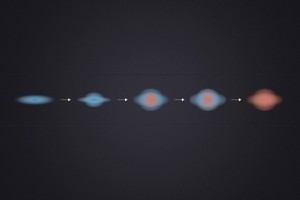

Nella foto in evidenza il diagramma illustra il processo: le galassie dell’Universo primordiale sono a sinistra; le zone blu sono quelle in cui la formazione stellare è attiva e quelle rosse sono le zone “morte” in cui rimangono solo le stelle vecchie, più rosse, e non ci sono più stelle giovani e blu in formazione. Le galassie sferoidi giganti che ne risultano nell’Universo moderno sono quelle a destra.

Foto nel corpo dell’articolo: la formazione stellare di quelle che ora sono galassie “morte” ha iniziato a perdere colpi qualche miliardo di anni fa. Il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO e il telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA hanno rivelato che tre miliardi di anni dopo il Big Bang queste galassie stavano formando stelle ancora nelle loro periferie, ma non più all’interno. Lo spegnimento della formazione stellare sembra essere iniziato nei nuclei delle galassie e poi essersi esteso alle zone più esterne.

(crediti: ESO)

da Sorrentino | Apr 15, 2015 | Astronomia, Eventi, Fisica, Primo Piano, Stazione Spaziale, Telescienza

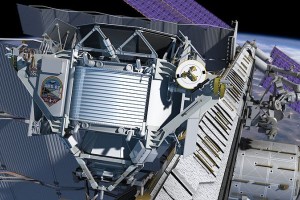

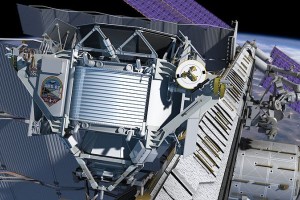

I risultati della collaborazione internazionale Alpha Magnetic Spectrometer (AMS), il cacciatore di antimateria installato dal 2011 sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), al centro di una tre giorni al CERN di Ginevra, dedicata alla presentazione delle nuove misure di precisione di positroni e antiprotoni in orbita, che vede coinvolti alcuni tra i più importanti fisici teorici e sperimentali a livello mondiale tra cui i responsabili dei più importanti esperimenti dedicati allo studio della fisica dei raggi cosmici. L’obiettivo dell’evento scientifico è comprendere il significato dei più recenti risultati di AMS e confrontarlo con quelli degli altri esperimenti e con le teorie oggi più accreditate sulla fisica dei raggi cosmici.

I risultati della collaborazione internazionale Alpha Magnetic Spectrometer (AMS), il cacciatore di antimateria installato dal 2011 sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), al centro di una tre giorni al CERN di Ginevra, dedicata alla presentazione delle nuove misure di precisione di positroni e antiprotoni in orbita, che vede coinvolti alcuni tra i più importanti fisici teorici e sperimentali a livello mondiale tra cui i responsabili dei più importanti esperimenti dedicati allo studio della fisica dei raggi cosmici. L’obiettivo dell’evento scientifico è comprendere il significato dei più recenti risultati di AMS e confrontarlo con quelli degli altri esperimenti e con le teorie oggi più accreditate sulla fisica dei raggi cosmici.

In particolare, AMS presenta la nuova misura di precisione del rapporto tra il flusso di antiprotoni e di protoni nei raggi cosmici, risultato che mostra per la prima volta una inattesa abbondanza di antiprotoni ad energie di centinaia di GeV. Questa misura risulta complementare alla misura di precisione del flusso di antielettroni (positroni) pubblicata da AMS nel 2014, che evidenzia anch’essa un eccesso di antimateria ad alta energia. L’inaspettata abbondanza dell’antimateria nei raggi cosmici di alta energia potrebbe essere dovuta ad un nuovo fenomeno fisico di tipo fondamentale. Saranno inoltre presentate le misure di precisione del flusso di protoni e di nuclei di elio fino a energie superiori al teraelettronvolt.

Gli attuali modelli delle interazioni dei raggi cosmici ordinari con la materia interstellare non possono spiegare questi nuovi risultati di AMS: queste osservazioni forniscono informazioni importanti sui meccanismi di produzione e di propagazione dei raggi cosmici. Anche se non è ancora possibile escludere che i risultati siano riconducibili all’esistenza di nuove sorgenti astrofisiche o a nuovi meccanismi di accelerazione e propagazione, tuttavia i più recenti risultati di AMS potrebbero essere interpretabili come l’effetto di collisioni tra particelle di materia oscura, e quindi una possibile evidenza indiretta della sua esistenza e della sua natura particellare.

Gli attuali modelli delle interazioni dei raggi cosmici ordinari con la materia interstellare non possono spiegare questi nuovi risultati di AMS: queste osservazioni forniscono informazioni importanti sui meccanismi di produzione e di propagazione dei raggi cosmici. Anche se non è ancora possibile escludere che i risultati siano riconducibili all’esistenza di nuove sorgenti astrofisiche o a nuovi meccanismi di accelerazione e propagazione, tuttavia i più recenti risultati di AMS potrebbero essere interpretabili come l’effetto di collisioni tra particelle di materia oscura, e quindi una possibile evidenza indiretta della sua esistenza e della sua natura particellare.

AMS, al quale l’Italia partecipa con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è l’unico esperimento di fisica delle particelle presente sulla ISS e il suo livello tecnologico è tale da permetterne la lunga permanenza nell’ambiente ostile dello spazio. Nei suoi primi quattro anni di orbita, agganciato esternamente alla Stazione Spaziale, il rivelatore ha raccolto più di 60 miliardi di eventi di raggi cosmici (elettroni, positroni, protoni, antiprotoni e nuclei di elio, litio, boro, carbonio, ossigeno, etc) fino a energie dell’ordine del TeV.

“Siamo eccitati per questi risultati che presentano un quadro difficilmente interpretabile nell’ambito della fisica tradizionale dei raggi cosmici. Questo straordinario rivelatore che opera nello spazio e al quale l’Italia ha contribuito in maniera molto significativa anche grazie al ruolo dell’industria nazionale, ci sta portando, con l’estensione dei risultati già ottenuti dal rivelatore spaziale PAMELA e raggiungendo energie molto più alte, alla soglia di una possibile importante scoperta. Aspettiamo con trepidazione i futuri risultati”, è il commento di Fernando Ferroni, presidente dell’INFN.

“Siamo eccitati per questi risultati che presentano un quadro difficilmente interpretabile nell’ambito della fisica tradizionale dei raggi cosmici. Questo straordinario rivelatore che opera nello spazio e al quale l’Italia ha contribuito in maniera molto significativa anche grazie al ruolo dell’industria nazionale, ci sta portando, con l’estensione dei risultati già ottenuti dal rivelatore spaziale PAMELA e raggiungendo energie molto più alte, alla soglia di una possibile importante scoperta. Aspettiamo con trepidazione i futuri risultati”, è il commento di Fernando Ferroni, presidente dell’INFN.

L’identificazione diretta di antimateria, in particolare di positroni e antiprotoni, nella radiazione cosmica è determinante per lo studio di fenomeni non ancora noti. Piccole quantità di antimateria, infatti, possono essere generate nell’urto tra le particelle che compongono la radiazione cosmica e le polveri interstellari, ma i primi risultati di AMS su elettroni e positroni, già pubblicati sulla rivista Physical Review Letters nel settembre del 2014, indicano l’esistenza di una nuova sorgente di questa componente di antimateria rispetto a quanto previsto dalla loro produzione “standard” nella radiazione cosmica. Durante la tre giorni al CERN, insieme a nuovi risultati sulle misure del rapporto tra anti-protoni e protoni, sul flusso di protoni, nuclei di elio e altri nuclei, saranno discussi anche risultati più precisi e a più alta energia sulla componente a elettroni e positroni.

“Quando 20 anni fa ho fondato assieme al premio Nobel Sam Ting l’esperimento AMS ero sicuro che avremmo scoperto qualcosa di interessante ma non avrei mai immaginato gli straordinari risultati che abbiamo presentato oggi al CERN. AMS è un caso di eccellenza italiana nel settore della ricerca internazionale, gran parte degli strumenti che permettono per la prima volta la misura di precisione dell’antimateria nei raggi cosmici sono stati ideati e sviluppati nei laboratori dell’INFN all’interno dell’Università e dell’industria nazionale con il contributo fondamentale dell’ASI. L’eccesso di antiprotoni presentato oggi al CERN si aggiunge a quello di positroni pubblicato in precedenza da AMS, rendendo sempre più plausibile l’ipotesi che stiamo osservando un nuovo processo fisico fondamentale”, è il commento di Roberto Battiston, Presidente dell’ASI e fino a pochi mesi fa vice-responsabile della Collaborazione AMS .

“Quando 20 anni fa ho fondato assieme al premio Nobel Sam Ting l’esperimento AMS ero sicuro che avremmo scoperto qualcosa di interessante ma non avrei mai immaginato gli straordinari risultati che abbiamo presentato oggi al CERN. AMS è un caso di eccellenza italiana nel settore della ricerca internazionale, gran parte degli strumenti che permettono per la prima volta la misura di precisione dell’antimateria nei raggi cosmici sono stati ideati e sviluppati nei laboratori dell’INFN all’interno dell’Università e dell’industria nazionale con il contributo fondamentale dell’ASI. L’eccesso di antiprotoni presentato oggi al CERN si aggiunge a quello di positroni pubblicato in precedenza da AMS, rendendo sempre più plausibile l’ipotesi che stiamo osservando un nuovo processo fisico fondamentale”, è il commento di Roberto Battiston, Presidente dell’ASI e fino a pochi mesi fa vice-responsabile della Collaborazione AMS .

Per comprendere estensivamente questi risultati è necessaria una conoscenza approfondita del processo coinvolto nelle collisione di raggi cosmici. Il confronto delle osservazioni di AMS con i risultati dei principali esperimenti per lo studio dei raggi cosmici (IceCube, Pierre Auger Observatory, Fermi-LAT, Magic, Hess e CTA, JEM-EUSO e ISS-CREAM) fornirà importanti contributi alla comprensione della produzione di raggi cosmici e dei loro meccanismi di propagazione.

AMS continuerà a operare per tutta la vita della Stazione Spaziale Internazionale, fino al 2024, raccogliendo e analizzando un volume crescente di dati a energie più elevate e rendendo così disponibile una ingente quantità di informazioni.

SCHEDA DELL’ESPERIMENTO

AMS è frutto di una collaborazione internazionale, diretta dal Premio Nobel S.C.C. Ting del MIT, i cui membri provengono da 15 nazioni in tre continenti, America (USA, Messico), Europa (Italia, Germania, Francia, Spagna, Olanda, Finlandia, Portogallo, Russia, Svizzera, Turchia) e Asia (Repubblica Popolare Cinese, Taiwan, Corea). L’Italia ha dato un contributo fondamentale alla realizzazione di questa impresa scientifica: la maggior parte dei rivelatori a bordo di AMS sono stati realizzati nel nostro paese grazie all’eccellenza scientifica e tecnologica raggiunta nel settore dai gruppi dell’INFN e delle Università coinvolte in questo esperimento e il contributo delle principali industrie aerospaziali italiane sotto il coordinamento dell’ASI.

Portato in orbita nel 2011 grazie alla missione dell’ASI – STS 134 Shuttle Endevour, con a bordo anche l’astronauta italiano dell’ESA e colonnello dell’Aeronautica Militare, Roberto Vittori – e istallato sulla ISS in base ad un accordo tra la NASA e il DoE (Department of Energy), le operazioni dello strumento sono condotte dai membri della collaborazione nel centro di controllo (Payload Operation Control Center) situato al CERN di Ginevra e in stretto coordinamento con il team di supporto della NASA presso il Johnson Space Center. Copia integrale dei dati dall’esperimento è trasmessa e analizzata al centro di calcolo CNAF dell’INFN e distribuita quindi all’ASI Science Data Center (ASDC).

In Italia, la missione è stata realizzata congiuntamente da INFN e ASI sia nella fase di sviluppo della strumentazione (2000-2011) che nell’attuale fase di operazione in orbita e di analisi dei dati scientifici. Roberto Battiston, presidente dell’ASI e fino a pochi mesi fa vice-responsabile della collaborazione internazionale. Bruna Bertucci dell’Università di Perugia/INFN-Perugia coordina la collaborazione italiana, che vede la partecipazione di cinquanta ricercatori dell’Università e delle Sezioni INFN di Bologna, Milano Bicocca, Perugia, Roma “La Sapienza”, Pisa, Trento e presso il centro ASDC.

AMS è frutto di una collaborazione internazionale, diretta dal Premio Nobel S.C.C. Ting del MIT, i cui membri provengono da 15 nazioni in tre continenti, America (USA, Messico), Europa (Italia, Germania, Francia, Spagna, Olanda, Finlandia, Portogallo, Russia, Svizzera, Turchia) e Asia (Repubblica Popolare Cinese, Taiwan, Corea). L’Italia ha dato un contributo fondamentale alla realizzazione di questa impresa scientifica: la maggior parte dei rivelatori a bordo di AMS sono stati realizzati nel nostro paese grazie all’eccellenza scientifica e tecnologica raggiunta nel settore dai gruppi dell’INFN e delle Università coinvolte in questo esperimento e il contributo delle principali industrie aerospaziali italiane sotto il coordinamento dell’ASI.

Portato in orbita nel 2011 grazie alla missione dell’ASI – STS 134 Shuttle Endevour, con a bordo anche l’astronauta italiano dell’ESA e colonnello dell’Aeronautica Militare, Roberto Vittori – e istallato sulla ISS in base ad un accordo tra la NASA e il DoE (Department of Energy), le operazioni dello strumento sono condotte dai membri della collaborazione nel centro di controllo (Payload Operation Control Center) situato al CERN di Ginevra e in stretto coordinamento con il team di supporto della NASA presso il Johnson Space Center. Copia integrale dei dati dall’esperimento è trasmessa e analizzata al centro di calcolo CNAF dell’INFN e distribuita quindi all’ASI Science Data Center (ASDC).

In Italia, la missione è stata realizzata congiuntamente da INFN e ASI sia nella fase di sviluppo della strumentazione (2000-2011) che nell’attuale fase di operazione in orbita e di analisi dei dati scientifici. Roberto Battiston, presidente dell’ASI e fino a pochi mesi fa vice-responsabile della collaborazione internazionale. Bruna Bertucci dell’Università di Perugia/INFN-Perugia coordina la collaborazione italiana, che vede la partecipazione di cinquanta ricercatori dell’Università e delle Sezioni INFN di Bologna, Milano Bicocca, Perugia, Roma “La Sapienza”, Pisa, Trento e presso il centro ASDC.

Lo strumento. AMS è un esperimento che, utilizzando lo stato dell’arte nel campo dei rivelatori di particelle elementari, studia problemi di fisica delle astro particelle, misurando con altissima precisione il flusso dei diversi tipi di raggi cosmici nello spazio. Opera ininterrottamente dal 2011 e continuerà la sua ricerca fino al mantenimento in funzione della ISS. Le caratteristiche tecniche dello strumento e la sua attività per almeno una decade, permetteranno lo studio di precisione dei raggi cosmici nell’intervallo di energie che va da centinaia di MeV a parecchi TeV, al fine di effettuare ricerche per verificare l’esistenza o l’assenza dell’antimateria generata nei primi istanti di vita dell’universo e la natura della materia oscura, due problemi di fondamentale importanza nel campo delle astroparticelle. Gli obiettivi scientifici primari di AMS coprono problemi sostanziali della fisica delle astroparticelle: l’esistenza o assenza dell’antimateria nucleare (nuclei di antielio o di anticarbonio) fino a energie di migliaia di miliardi di elettronvolt. La rivelazione di anche un solo antinucleo di elio avrebbe conseguenze rivoluzionarie per la nostra comprensione del Big Bang; la ricerca indiretta dell’esistenza della materia oscura nella nostra galassia attraverso la misura di precisione di positroni, antiprotoni e raggi gamma di alta energia. AMS affronta anche questioni importanti nel campo dell’astrofisica: la misura dell’abbondanza degli isotopi leggeri nei raggi cosmici; la misura di precisione del flusso e della composizione di raggi cosmici prima del loro ingresso nell’atmosfera; lo studio dell’interazione dei raggi cosmici con il campo geomagnetico.

da Sorrentino | Apr 8, 2015 | Astronomia, Eventi, Missioni, Primo Piano

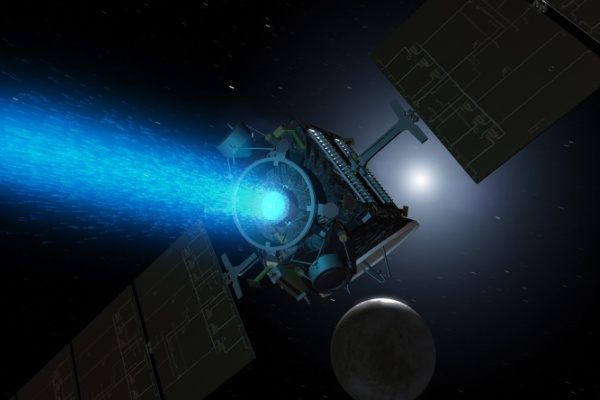

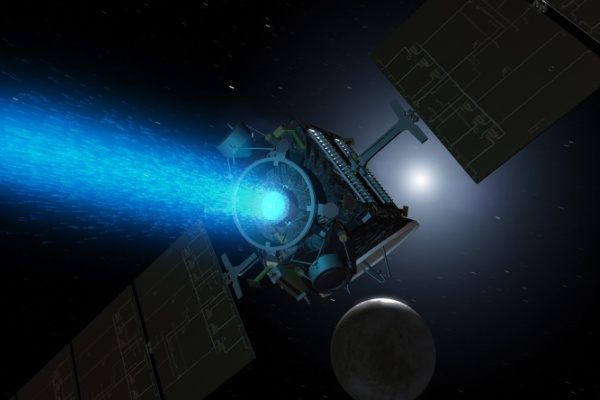

Il 10 aprile 2015 è la data che segna l’ingresso della sonda della Nasa Dawn nella prima orbita scientifica attorno a Cerere. Per l’occasione l’INAF ha organizzato a Palermo un evento dedicato alla missione e ai primi risultati su questo intrigante pianetino. Fin dal suo arrivo al pianeta nano Cerere, il 6 marzo 2015, la sonda Dawn della NASA ha funzionato perfettamente, continuando il suo cammino grazie al motore a ioni. La spinta del motore, combinata alla gravità di Cerere, sta gradualmente portando la sonda su un’orbita circolare attorno al pianeta nano. Tutti i sistemi e gli strumenti a bordo della sonda godono di ottima salute.

Il 10 aprile 2015 è la data che segna l’ingresso della sonda della Nasa Dawn nella prima orbita scientifica attorno a Cerere. Per l’occasione l’INAF ha organizzato a Palermo un evento dedicato alla missione e ai primi risultati su questo intrigante pianetino. Fin dal suo arrivo al pianeta nano Cerere, il 6 marzo 2015, la sonda Dawn della NASA ha funzionato perfettamente, continuando il suo cammino grazie al motore a ioni. La spinta del motore, combinata alla gravità di Cerere, sta gradualmente portando la sonda su un’orbita circolare attorno al pianeta nano. Tutti i sistemi e gli strumenti a bordo della sonda godono di ottima salute.

Dagli inizi di marzo, Dawn ha seguito la traiettoria prevista verso il lato oscuro di Cerere, il lato rivolto dalla parte opposta rispetto al Sole. Dopo l’aggancio gravitazionale, lo slancio della sonda l’ha portata ad una quota più elevata, raggiungendo la distanza massima di 75.400 km il giorno 18 marzo. Nella fase finale del suo avvicinamento Dawn è destinata a passare da una distanza di circa 42.000 km dalla superficie di Cerere, a 13.500 km che è la quota pianificata per la prima orbita scientifica.

Il 10 e il 14 aprile verranno acquisite le immagini ravvicinate realizzate con la camera ottica a bordo della sonda, pubblicate on-line dopo una prima analisi da parte del team scientifico. Nel primo set di immagini il pianeta nano apparirà come una falce sottile, proprio come le immagini scattate il 1° marzo, ma con una risoluzione circa 1.5 volte maggiore. Le immagini del 14 aprile riveleranno una mezzaluna leggermente più grande con dettaglio ancora maggiore. Una volta che Dawn si sarà posizionata lungo la sua prima orbita scientifica, il 23 aprile prende il via la campagna intensiva di raccolta dati.

Verso i primi di maggio le immagini miglioreranno la nostra visione di tutta la superficie, incluse le misteriose macchie luminose che hanno catturato l’attenzione di scienziati e appassionati. Ciò che rappresentano questi riflessi della luce solare è ancora fonte di dibattito, ma una visione ravvicinata potrebbe aiutare a determinare la loro natura. Le regioni che ospitano le macchie luminose probabilmente non saranno visibili per il set di immagini del 10 aprile, e ancora non è chiaro se saranno visibili per il 14 aprile. Il 9 maggio Dawn completerà la prima fase di raccolta dati su Cerere e comincerà a spiraleggiare verso a un’orbita più bassa, che le permetterà di osservare il pianeta nano da più vicino.

Il 10 aprile, in occasione dell’inserimento in orbita della sonda, l’INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo e l’INAF-IAPS di Roma, con la collaborazione dell’Agenzia Spaziale Italiana e della NASA, ha organizzato, a partire dalle 17:30, nel Palazzo dei Normanni a Palermo l’evento “Cerere ieri e oggi: da Piazzi a Dawn”, con la conferenza di Ileana Chinnici dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo e Maria Cristina De Sanctis dell’INAF-IAPS che metterà a confronto le osservazioni storiche con gli ultimi risultati scientifici della missione Dawn.

L’evento si svolge alla presenza di Davide Faraone, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Giovanni Bignami, presidente dell’INAF, Fabrizio Bocchino, vice Presidente della Commissione Cultura del Senato Fabrizio Bocchino, Barbara Negri, Responsabile ASI Unità Osservazione dell’Universo, Roberto Lagalla, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Giusi Micela, direttore dell’INAF-OAPa, Pietro Ubertini, direttore dell’INAF-IAPS (Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali).

L’intero congresso sarà trasmesso sul canale INAF tv.

Presentazione video di INAF-TV: httpss://www.youtube.com/watch?v=b9fP557iD8w&list=UL

Nella foto: rappresentazione artistica della sonda Dawn in arrivo verso Cerere. Crediti: NASA/JPL

da Sorrentino | Mar 10, 2015 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

Il 20 marzo è la data astronomica per eccellenza del 2015, con una eclissi totale di Sole, visibile parzialmente anche in Italia con una copertura media del 62%. La magnitudine (la frazione del diametro del disco solare coperta dal disco lunare durante la fase centrale dell’eclisse) oscilla tra un valore minimo di 0,541 per un osservatore di Palermo e un valore massimo di 0,713 per chi osserva dalla Lombardia. L’inizio della eclissi è alle 9.24, con il suo massimo alle 10.31 e termine alle 11.42. A Milano inizio e fine un minuto prima. L’eclissi totale è osservabile alle latitudini più settentrionali, in particolare alle isole Svalbard e Faroer. Le ultime eclissi parziali in ordine di tempo visibili in Italia risalgono ad agosto 1999 e a gennaio 2011. La prossima eclissi che potrà essere vista dal nostro Paese, peraltro con una copertura inferiore a quella del 2015, ci sarà solo nel 2022. L’osservazione deve avvenire sempre con un telescopio dotato di filtri o con occhiali specifici, reperibili nei negozi di ottica. Mai a occhio nudo, né con semplici occhiali da sole, per evitare il rischio di danni alla retina. L’eclissi, provocata dalla Luna che si frappone tra Sole e Terra, è un evento che avviene a distanza di 6.585,3 giorni dal precedente, equivalente in media a un intervallo di 18 anni, una decina di giorni e 8 ore. Lo scarto di otto ore tra un evento e l’altro corrispondo a un terzo di rotazione della Terra sul proprio asse. Ciò comporta una traslazione della copertura di 120 gradi verso ovest e che gli eventi siano visibili da regioni del globo sempre diverse.

Il 20 marzo è la data astronomica per eccellenza del 2015, con una eclissi totale di Sole, visibile parzialmente anche in Italia con una copertura media del 62%. La magnitudine (la frazione del diametro del disco solare coperta dal disco lunare durante la fase centrale dell’eclisse) oscilla tra un valore minimo di 0,541 per un osservatore di Palermo e un valore massimo di 0,713 per chi osserva dalla Lombardia. L’inizio della eclissi è alle 9.24, con il suo massimo alle 10.31 e termine alle 11.42. A Milano inizio e fine un minuto prima. L’eclissi totale è osservabile alle latitudini più settentrionali, in particolare alle isole Svalbard e Faroer. Le ultime eclissi parziali in ordine di tempo visibili in Italia risalgono ad agosto 1999 e a gennaio 2011. La prossima eclissi che potrà essere vista dal nostro Paese, peraltro con una copertura inferiore a quella del 2015, ci sarà solo nel 2022. L’osservazione deve avvenire sempre con un telescopio dotato di filtri o con occhiali specifici, reperibili nei negozi di ottica. Mai a occhio nudo, né con semplici occhiali da sole, per evitare il rischio di danni alla retina. L’eclissi, provocata dalla Luna che si frappone tra Sole e Terra, è un evento che avviene a distanza di 6.585,3 giorni dal precedente, equivalente in media a un intervallo di 18 anni, una decina di giorni e 8 ore. Lo scarto di otto ore tra un evento e l’altro corrispondo a un terzo di rotazione della Terra sul proprio asse. Ciò comporta una traslazione della copertura di 120 gradi verso ovest e che gli eventi siano visibili da regioni del globo sempre diverse.

L’evento astronomico può essere seguito in diretta streaming sul sito del Virtual Telescope .

https://www.virtualtelescope.eu/webtv/

MAPPA INTERATTIVA NASA

Il quartier generale dello Square Kilometre Array (SKA), il progetto del radiotelescopio più grande del mondo, non sarà in Italia ma in Gran Bretagna, per la precisione a Manchester. La decisione è stata presa dal comitato dei rappresentanti degli 11 Paesi partecipanti. L’Italia era in lizza con Padova per ospitare il coordinamento politico e tecnico del radiotelescopio SKA, uno dei più importanti progetti mai proposti nel campo della ricerca in astronomia e astrofisica.

Il quartier generale dello Square Kilometre Array (SKA), il progetto del radiotelescopio più grande del mondo, non sarà in Italia ma in Gran Bretagna, per la precisione a Manchester. La decisione è stata presa dal comitato dei rappresentanti degli 11 Paesi partecipanti. L’Italia era in lizza con Padova per ospitare il coordinamento politico e tecnico del radiotelescopio SKA, uno dei più importanti progetti mai proposti nel campo della ricerca in astronomia e astrofisica.