da Sorrentino | Dic 11, 2012 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

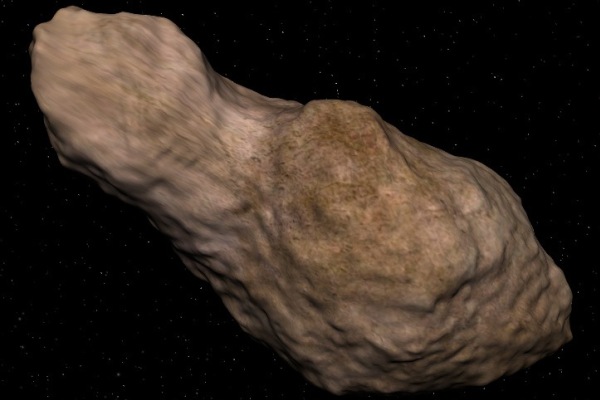

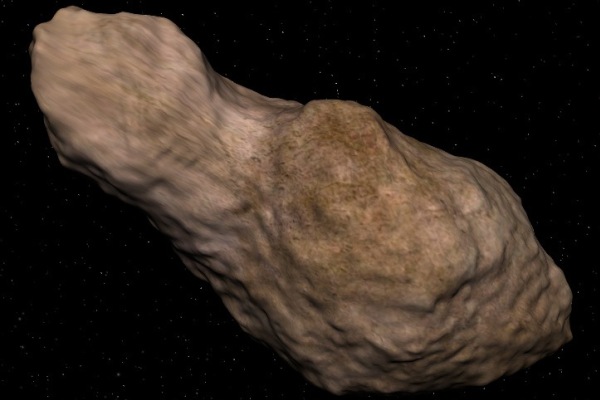

L’asteroide 4179 Toutatis è a una distanza di assoluta sicurezza dalla Terra. La distanza minima che lo separa dalla Terra al momento del passaggio ravvicinato, alle ore 7:40 del mattino di mercoledì 12 Dicembre 2012, è stata calcolata in 6,9 milioni di chilometri. Dunque, nessun rischio di impatto. L’asteroide, che ha una lunghezza di 4,6 chilometri ed è largo 2,4, è stato avvistato la prima volta il 10 febbraio 1934 e poi nuovamente il 4 gennaio 1989. Il suo nome deriva dalla divinità della guerra, della fertilità e della ricchezza, appartenente della mitologia celtica. Ha un periodo di rotazione attorno al suo asse lungo di 5,38 giorni. All’epoca del suo riavvistamento nel 1989 gli astronomi lo classificarono tra quelli potenzialmente pericolosi. Sono considerati tali, infatti, quelli che si trovano ad una distanza minima dalla Terra inferiore a 7,4 milioni di chilometri e con un diametro superiore a 150 metri. Il 29 settembre 2004 si è registrato il passaggio più vicino al nostro pianeta, circa 1,5 milioni di chilometri. Secondo i calcoli, nei prossimi 600 anni le probabilità di impatto di Toutatis con la Terra sono pressoché nulle.

L’asteroide 4179 Toutatis è a una distanza di assoluta sicurezza dalla Terra. La distanza minima che lo separa dalla Terra al momento del passaggio ravvicinato, alle ore 7:40 del mattino di mercoledì 12 Dicembre 2012, è stata calcolata in 6,9 milioni di chilometri. Dunque, nessun rischio di impatto. L’asteroide, che ha una lunghezza di 4,6 chilometri ed è largo 2,4, è stato avvistato la prima volta il 10 febbraio 1934 e poi nuovamente il 4 gennaio 1989. Il suo nome deriva dalla divinità della guerra, della fertilità e della ricchezza, appartenente della mitologia celtica. Ha un periodo di rotazione attorno al suo asse lungo di 5,38 giorni. All’epoca del suo riavvistamento nel 1989 gli astronomi lo classificarono tra quelli potenzialmente pericolosi. Sono considerati tali, infatti, quelli che si trovano ad una distanza minima dalla Terra inferiore a 7,4 milioni di chilometri e con un diametro superiore a 150 metri. Il 29 settembre 2004 si è registrato il passaggio più vicino al nostro pianeta, circa 1,5 milioni di chilometri. Secondo i calcoli, nei prossimi 600 anni le probabilità di impatto di Toutatis con la Terra sono pressoché nulle.

Il passaggio dell’asteroide sarà osservato dalla sonda cinese Chang’e 2, che si trova in orbita lunare ed è stata spostata per consentire di fotografarlo.

Chi possiede telescopio, nuvole permettendo, può puntare lo strumento ottico verso sud, fra le costellazioni dei Pesci e della Balena.

Il transito di Toutatis può essere seguito in diretta su VIRTUAL TELESCOPE

da Sorrentino | Dic 11, 2012 | Astronomia, Primo Piano

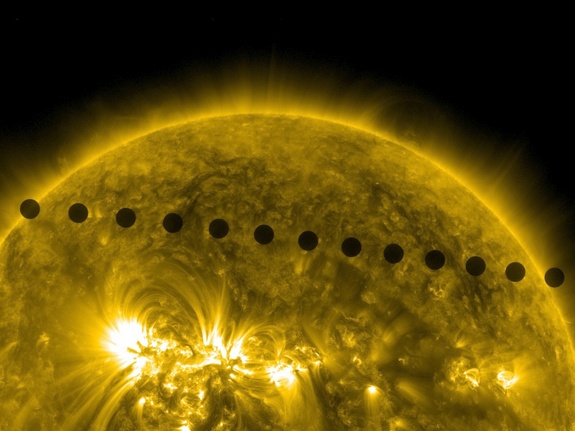

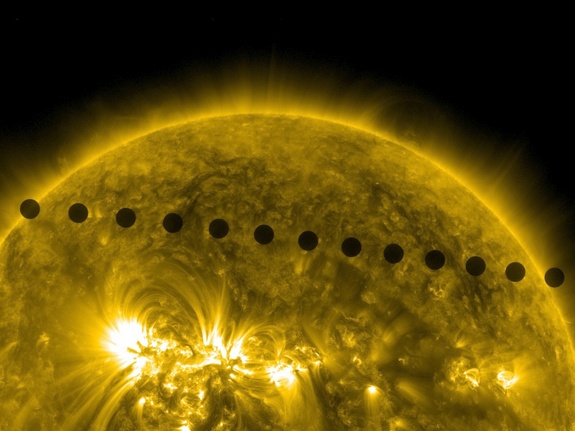

Una misura difficilissima per la quale è stato necessario utilizzare la strumentazione più avanzata in abbinamento ad una tecnica assai originale, che ha addirittura coinvolto la Luna come specchio astronomico naturale. È quella dell’effetto, verificatosi durante il transito di Venere davanti al Sole lo scorso 6 giugno, denominato Rossiter-McLaughlin. Un fenomeno che avviene quando un corpo celeste si trova a passare davanti a una stella, andandone a occultare una parte della sua superficie in rotazione e che si manifesta come una distorsione temporanea nei profili delle righe dello spettro di luce proveniente dalla stella eclissata. A riuscire nell’impresa di osservare e misurare l’entità dell’effetto è stata una equipe di astronomi italiani guidata da Paolo Molaro, dell’Osservatorio Astronomico di Trieste dell’INAF, i cui risultati sono pubblicati online in un articolo della rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, edito dalla Oxford University Press. Questo fenomeno è stato già osservato in sistemi composti da due stelle che si eclissano vicendevolmente, ma diventa via via sempre più difficile da osservare quando il corpo celeste è della taglia di un pianeta, per giunta non così grande come ad esempio Giove ma piuttosto analogo per dimensioni alla Terra, proprio come è stato nel caso del transito di Venere. La misura di questo debole effetto rilevabile nella luce proveniente da altri sistemi planetari grazie ai telescopi della prossima generazione come E-ELT (European Extremely Large Telescope) sarà un utile strumento nell’ambito della ricerca dei pianeti extrasolari. Gli astronomi potranno infatti conoscere importanti parametri orbitali in quei sistemi, in grado di migliorare anche le nostre conoscenze sulla storia della loro formazione.

Una misura difficilissima per la quale è stato necessario utilizzare la strumentazione più avanzata in abbinamento ad una tecnica assai originale, che ha addirittura coinvolto la Luna come specchio astronomico naturale. È quella dell’effetto, verificatosi durante il transito di Venere davanti al Sole lo scorso 6 giugno, denominato Rossiter-McLaughlin. Un fenomeno che avviene quando un corpo celeste si trova a passare davanti a una stella, andandone a occultare una parte della sua superficie in rotazione e che si manifesta come una distorsione temporanea nei profili delle righe dello spettro di luce proveniente dalla stella eclissata. A riuscire nell’impresa di osservare e misurare l’entità dell’effetto è stata una equipe di astronomi italiani guidata da Paolo Molaro, dell’Osservatorio Astronomico di Trieste dell’INAF, i cui risultati sono pubblicati online in un articolo della rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, edito dalla Oxford University Press. Questo fenomeno è stato già osservato in sistemi composti da due stelle che si eclissano vicendevolmente, ma diventa via via sempre più difficile da osservare quando il corpo celeste è della taglia di un pianeta, per giunta non così grande come ad esempio Giove ma piuttosto analogo per dimensioni alla Terra, proprio come è stato nel caso del transito di Venere. La misura di questo debole effetto rilevabile nella luce proveniente da altri sistemi planetari grazie ai telescopi della prossima generazione come E-ELT (European Extremely Large Telescope) sarà un utile strumento nell’ambito della ricerca dei pianeti extrasolari. Gli astronomi potranno infatti conoscere importanti parametri orbitali in quei sistemi, in grado di migliorare anche le nostre conoscenze sulla storia della loro formazione.

“Fondamentale per il successo di questa missione è stato l’utilizzo dello spettrografo HARPS dell’ESO che ora, insieme al suo gemello installato al Telescopio Nazionale Galileo dell’INAF rappresenta lo stato dell’arte per le misure di velocità radiali degli oggetti celesti e il miglior cacciatore di sistemi planetari attorno ad altre stelle. L’entità dell’effetto misurato è comparabile al riuscire a registrare la velocità di una persona che cammina a passo lento alla distanza di 150 milioni di chilometri, tanto quanto lo spazio che ci separa dal Sole. Non ci sono strumenti al mondo in grado di registrare variazioni così minuscole e in particolare se si hanno solo poche ore per poterle misurare” commenta Lorenzo Monaco, astronomo italiano in forza all’ESO.

Ma il solo utilizzo di HARPS non sarebbe stato sufficiente per raggiungere questo risultato. Le osservazioni della luce integrata del Sole ad alta risoluzione sono infatti estremamente difficili da condurre e per superare questo problema gli astronomi hanno puntato il loro strumento verso la Luna per captare la luce solare da essa riflessa. Per questo motivo il transito è stato osservato dagli astronomi in Cile quando in realtà non sarebbe stato possibile farlo, dato che in quella zona del pianeta era notte. Questa inusuale strategia ha imposto calcoli particolari per raggiungere i risultati sperati. “Il transito di Venere visto dalla Luna ha una tempistica leggermente differente rispetto a quello che si è osservato sulla Terra” commenta Simone Zaggia dell’Osservatorio Astronomico INAF di Padova, che ha partecipato alla missione. “La Luna era infatti 8 gradi davanti alla Terra e Venere ha raggiunto l’allineamento con il Sole e la Luna con circa due ore di ritardo. Il transito inoltre è stato leggermente più lungo di quanto osservato sulla Terra perché la Luna si trovava al di sopra del piano di rotazione della Terra attorno al Sole”.

Le osservazioni mostrano che l’eclisse parziale prodotta sul disco solare dal transito di Venere ha generato una modulazione nella velocità radiale del Sole di meno di un metro al secondo, ovvero appena 3 chilometri all’ora. “L’accordo con i modelli teorici è dell’ordine di pochi centimetri al secondo ed è un risultato strabiliante mai raggiunto prima” sottolinea Mauro Barbieri, dell’Università di Padova, che fa parte del team. “Tra l’altro questa variazione di velocità è comparabile con quella dovuta alle naturali espansioni e contrazioni della nostra stella, ma le nostre osservazioni ci hanno permesso comunque di rilevare chiaramente l’effetto Rossiter-McLaughlin durante il transito”.

I risultati ottenuti da queste osservazioni, le uniche di tipo puramente scientifico che siano state condotte sulla Terra in occasione dell’ultimo transito di Venere, saranno di grande aiuto per gli astronomi, che potranno misurare questo fenomeno in sistemi extrasolari, sfruttando appieno le potenzialità dei telescopi di nuova generazione come l’E-ELT. “Questa misurazione – dice Paolo Molaro – preannuncia i clamorosi risultati che tra alcuni anni potranno ottenere i telescopi della classe di 40 metri dotati di spettrografi ad altissima risoluzione, aprendo di fatto un nuovo orizzonte nello studio delle proprietà orbitali di altri pianeti simili alla Terra che si trovano attorno ad altre stelle nella nostra Galassia”.

da Sorrentino | Dic 6, 2012 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

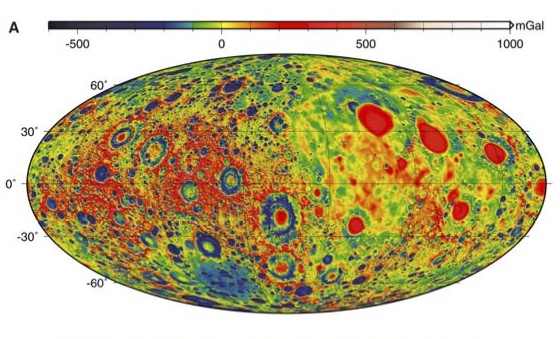

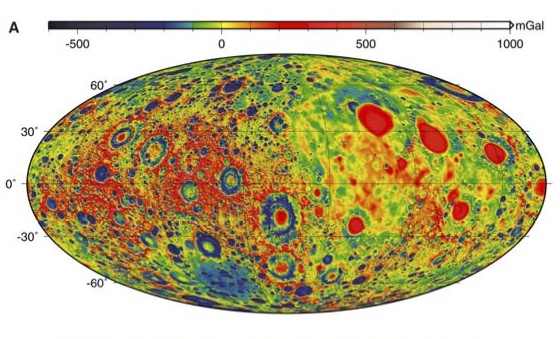

Le sonde gemelle della missione GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) della NASA hanno misurato le variazioni della gravità lunare, producendo una mappa senza precedenti della crosta del nostro satellite. I risultati preliminari sono riassunti in tre articoli pubblicati su Science e confermano che la Luna ha ancora molte storie da raccontarci. La sua geologia superficiale viene studiata da secoli da Terra, e da decenni per mezzo di missioni spaziali, e rivela tracce di grandi impatti ed eruzioni vulcaniche nel passato. Ma nel corso del tempo il bombardamento di meteoriti ha cancellato la maggior parte delle tracce delle prime fasi della vita della Luna. Agli astronomi non resta che indagare nel sottosuolo selenita.

Le sonde gemelle della missione GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) della NASA hanno misurato le variazioni della gravità lunare, producendo una mappa senza precedenti della crosta del nostro satellite. I risultati preliminari sono riassunti in tre articoli pubblicati su Science e confermano che la Luna ha ancora molte storie da raccontarci. La sua geologia superficiale viene studiata da secoli da Terra, e da decenni per mezzo di missioni spaziali, e rivela tracce di grandi impatti ed eruzioni vulcaniche nel passato. Ma nel corso del tempo il bombardamento di meteoriti ha cancellato la maggior parte delle tracce delle prime fasi della vita della Luna. Agli astronomi non resta che indagare nel sottosuolo selenita.

La missione GRAIL, lanciata nel settembre 2011, ha il compito di studiare il campo gravitazionale lunare, e in base a questo dedurre dettagli della topografia e composizione della crosta sottostante. Si basa su due sonde che orbitano attorno alla Luna in formazione, a una distanza prefissata l’una dall’altra. Quando una delle due passa su qualcosa (un rilievo, o una zona di diversa composizione geologica)che altera il campo gravitazionale, la distanza dalla sonda gemella varia leggermente. Messe assieme, queste variazioni permettono di costruire una mappa estremamente dettagliata della gravità Luna. Un metodo deduttivo che ha un precedente. La stessa tecnica era stato usata con grande successo sulla Terra dalla missione GRACE. Nel caso di GRAIL si è trattato di aggirare il problema creato dal fatto che la Luna rivolge sempre la stessa faccia alla Terra, rendendo impossibile una misura fatta, per esempio, con una singola sonda che invii a terra un segnale radio: dalla faccia nascosta non arriverebbe nessun segnale. Ecco quindi l’idea di usare due satelliti che misurano la loro posizione relativa, anziché quella rispetto alla Terra. Se la missione GRACE, sulla Terra, usava il GPS per misurare le posizioni dei due satelliti, qui sì è usato invece un “classico” tracking basato su segnali radio.

“I primi risultati dalla missione GRAIL appaiono estremamente importanti, e in linea con le aspettative createsi attorno alla missione stessa” commenta Roberto Peron, che fa parte del gruppo di gravitazione sperimentale dell’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario (IFSI) dell’INAF, gruppo diretto da Valerio Iafolla. “I due satelliti della missione GRAIL hanno prodotto i dati che sono stati utilizzati dagli autori dell’articolo per sviluppare un modello del campo gravitazionale lunare con una risoluzione mai raggiunta in precedenza.”

Un buono esempio del livello di dettaglio raggiunto da GRAIL sono le macchie bianche visibili nelle mappe, corrispondenti ai cosiddetti masconi, forti anomalie gravitazionali dovute a particolari concentrazioni di massa al di sotto della superficie. In particolare, sono dovuti a una forte concentrazione di massa basaltica di origine vulcanica. “I risultati della missione contribuiranno a porre vincoli sulla struttura e composizione interna della Luna, e a chiarire gli aspetti ancora sconosciuti sulla sua formazione ed evoluzione” commenta Peron.

Dal momento che l’obiettivo della missione GRAIL è lo studio del ruolo degli impatti nella formazione della crosta lunare, i dati ricavati parlano chiaramente di una crosta che è stata letteralmente bersagliata dai meteoriti, percorsa com’è da fratture che vanno da sottilissime fessure a vere e proprie faglie che raggiungono decine di chilometri di profondità. Oltre a frammentare profondamente la crosta – spiega Maria Zuber del Massachusetts Institute of Technology – gli impatti hanno avuto l’effetto di renderla più omogenea in densità. Un altro dato che emerge dalla missione è che la crosta lunare sembra più sottile di quanto si credesse: fra i 34 e i 43 kiliometri, e non tra i 50 e i 60 come si credeva”.

“Lo studio si concentra soprattutto sulla crosta” nota Peron. “A questo punto quello su cui mancano ancora informazioni è il nucleo”. Peron ricorda a questo proposito che una proposta di missione tutta italiana, basata sullo stesso concetto della doppia sonda, era stata presentata qualche anno fa e portata fino alla conclusione della Fase A da un gruppo di ricerca guidato dalla scomparsa Angioletta Coradini. La proposta comprendeva anche l’uso di un accelerometro simile allo strumento ISA, poi sviluppato per la missione Bepi Colombo e di cui Valerio Iafolla è Principal Investigator. “Pur se la proposta MAGIA non ha avuto seguito nelle fasi successive, l’idea di utilizzo di un accelerometro ad elevata sensibilità per l’esplorazione lunare è stata portata avanti nel contesto di un rinnovato interesse di un’esplorazione diretta – con lander automatici – della superficie lunare. Infatti un accelerometro come ISA funziona allo stesso modo sia a bordo di una sonda che a terra, lavorando in quest’ultimo caso come sismometro. Una sua eventuale presenza contribuirebbe ad un monitoraggio pressoché continuo del sito di allunaggio, producendo al tempo stesso osservazioni scientifiche utili a caratterizzare meglio lo stato fisico del nucleo lunare, cosa che non sembra rientrare tra gli obiettivi scientifici prioritari di GRAIL”.

da Sorrentino | Nov 30, 2012 | Astronomia, Primo Piano

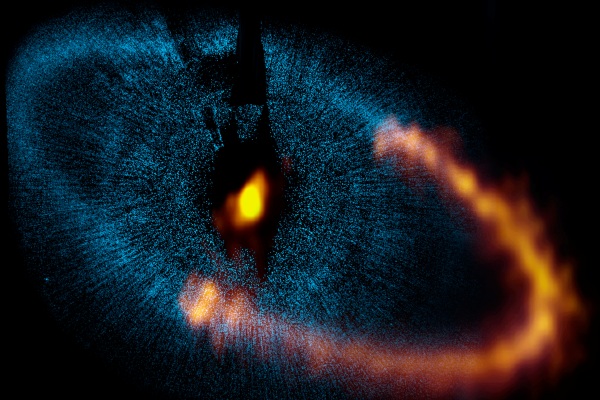

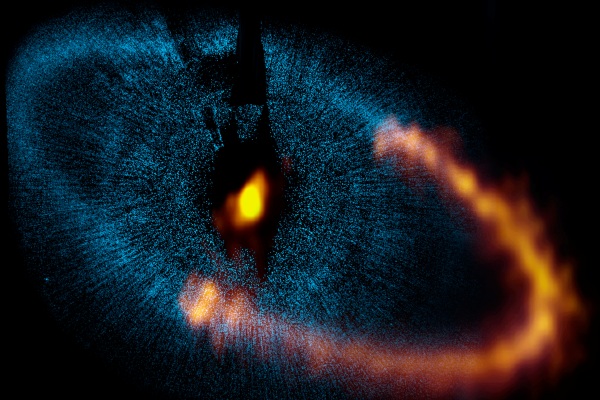

Un disco di polvere composta di grani delle dimensioni del millimetro è stato scoperto attorno ad una stella nana bruna, ma ha tutte le caratteristiche degli analoghi dischi di materia che circondano le stelle appena formatesi. Una scoperta sorprendente, in quanto gli astronomi non ritenevano possibile che un simile agglomerato di polveri di queste dimensioni potesse esistere attorno a un oggetto celeste così piccolo. Questi risultati, ottenuti da un’equipe guidata da ricercatori italiani e dell’INAF grazie all’utilizzo del telescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) suggeriscono una revisione delle attuali teorie sulla formazione dei pianeti rocciosi, che nell’universo sarebbero dunque molto più comuni di quanto finora ritenuto.

Un disco di polvere composta di grani delle dimensioni del millimetro è stato scoperto attorno ad una stella nana bruna, ma ha tutte le caratteristiche degli analoghi dischi di materia che circondano le stelle appena formatesi. Una scoperta sorprendente, in quanto gli astronomi non ritenevano possibile che un simile agglomerato di polveri di queste dimensioni potesse esistere attorno a un oggetto celeste così piccolo. Questi risultati, ottenuti da un’equipe guidata da ricercatori italiani e dell’INAF grazie all’utilizzo del telescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) suggeriscono una revisione delle attuali teorie sulla formazione dei pianeti rocciosi, che nell’universo sarebbero dunque molto più comuni di quanto finora ritenuto.

“Spiegare la presenza di un disco di polvere con queste caratteristiche attorno ad una stella così piccola è davvero difficile nel quadro della nostra attuale comprensione sulla formazione dei pianeti” dice Leonardo Testi, astronomo dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri attualmente in forza all’ESO, che con la sua collega Antonella Natta, sempre della struttura di ricerca fiorentina, ha partecipato alla scoperta, i cui risultati sono stati pubblicati on line in un articolo della rivista The Astrophysical Journal. “Un risultato che viene da lontano, frutto di una decennale attività di ricerca avviata dal personale dell’Osservatorio di Arcetri con le osservazioni del Telescopio Nazionale Galileo e del VLT. E grazie alle eccezionali doti di sensibilità che possiede ALMA siamo finalmente giunti a questa scoperta”.

Il livello di dettaglio raggiunto dalle osservazioni di ALMA, molto migliore dei telescopi precedenti, ha permesso all’equipe anche di identificare la presenza di monossido di carbonio intorno alla nana bruna. Anche questo è un record, poiché è la prima volta in cui del gas molecolare freddo è stato rivelato in un disco di questo tipo. Questa scoperta, insieme a quella delle dimensioni dei grani di polvere, suggerisce che il disco sia molto più simile di quanto si sospettasse a quelli intorno alle stelle giovani.

Lo scenario oggi maggiormente accettato dagli scienziati indica che i pianeti rocciosi si formino in seguito a collisioni casuali e successive aggregazioni di quelle che inizialmente sono particelle microscopiche nel disco di materiale che circonda. Questi piccoli granelli, la polvere cosmica, sono simili a fuliggine molto fine o alla sabbia. Nelle regioni intorno a una nana bruna – un oggetto stellare ma troppo piccolo per brillare come una stella – gli astronomi pensavano che i grani di polvere non potessero crescere perché i dischi erano poco densi e le particelle si sarebbero mosse troppo in fretta per incollarsi le une alle altre dopo la collisione. Inoltre, le teorie prevalenti dicono che ogni grano che riesce a formarsi si muove rapidamente verso la nana bruna centrale, sparendo dalle zone esterne del disco, dove potrebbe essere rivelato.

L’oggetto celeste attorno al quale è stato scoperto il disco di polveri è la giovane nana bruna ISO-Oph 102, nota anche come Rho-Oph 102, che si trova nella regione di formazione stellare Rho Ophiuchi in direzione della costellazione di Ofiuco. Di massa circa 60 volte quella di Giove, ma solo 0,06 volte quella del Sole, la nana bruna è troppo piccola per innescare le reazioni termonucleari che producono la luce delle stelle ma emette tuttavia calore, che è generato dalla sua lenta contrazione gravitazionale, e brilla così di un colore rossastro, molto più debole di una stella normale.

Un obiettivo scientifico ideale per esaltare le qualità di ALMA, che raccoglie la luce di lunghezza d’onda intorno al millimetro, proprio quella emessa dal materiale del disco riscaldato dalla nana bruna. I grani del disco non emettono molta radiazione a lunghezze d’onda maggiori della propria dimensione, perciò si misura una brusca diminuzione di luminosità alle lunghezze d’onda più lunghe. ALMA è uno strumento perfettamente in grado osservare con precisione questa decrescita e misurare così le dimensioni dei grani. Gli astronomi hanno confrontato la luminosità del disco a lunghezze d’onda di 0,89 mm e 3,2 mm. Il calo di luminosità tra 0,89 mm e 3,2 mm non era così ripido come previsto, mostrando così che almeno alcuni dei grani hanno dimensione di un millimetro o più.

Nonostante questi risultati di grande rilievo, ALMA non è ancora nel pieno delle sue potenzialità scientifiche, che raggiungerà nel prossimo anno, quando saranno operative tutte le 66 antenne che comporranno la sua configurazione definitiva. Nel prossimo futuro, una volta completato, ALMA sarà così potente da ottenere immagini dettagliate del disco di Rho-Oph 102 e di altri oggetti. “Saremo presto in grado non solo di rivelare la presenza di piccole particelle nei dischi, ma anche di costruire una mappa della loro distribuzione nel disco circumstellare e di spiegare come interagiscono con il gas da noi trovato nel disco. Questo ci aiuterà a comprendere meglio come si formano i pianeti” sottolinea Luca Ricci, astronomo italiano del California Institute of Technology, USA, che ha guidato la scoperta.

da Sorrentino | Nov 29, 2012 | Astronomia, Primo Piano, Stazione Spaziale

La Stazione Spaziale Internazionale si appresta a modificare il proprio assetto per consentire il migliore posizionamento dello strumento SOLAR dell’Agenzia Spaziale Europea, installato nel laboratorio Columbus nel febbraio 2008. Il cambiamento per motivi scientifici è dettato dalla necessità di consentire una migliore vista sul Sole per controllarne l’attività. Lo strumento, progettato per lavorare soltanto 18 mesi, sta per tagliare il traguardo dei cinque anni. Per prendere le misurazioni, SOLAR deve essere nel raggio diretto di visuale del Sole, ma la normale orbita della Stazione Spaziale oscura la vista per due settimane ogni mese. Così, per una rotazione completa del Sole occorrono 25 giorni. La soluzione è ruotare tutta la Stazione, ma muovere 450 tonnellate di avamposto orbitante delle dimensioni di un blocco di appartamenti non è impresa facile. Oltre a calcolare l’orbita corretta per mantenere SOLAR in vista del Sole, bisogna assicurarsi che i pannelli solari che alimentano la Stazione non rimangano al buio. Le antenne di comunicazione devono essere ri-orientate per rimanere in contatto con la Terra ed altri esperimenti scientifici devono essere ricalibrati.

La Stazione Spaziale Internazionale si appresta a modificare il proprio assetto per consentire il migliore posizionamento dello strumento SOLAR dell’Agenzia Spaziale Europea, installato nel laboratorio Columbus nel febbraio 2008. Il cambiamento per motivi scientifici è dettato dalla necessità di consentire una migliore vista sul Sole per controllarne l’attività. Lo strumento, progettato per lavorare soltanto 18 mesi, sta per tagliare il traguardo dei cinque anni. Per prendere le misurazioni, SOLAR deve essere nel raggio diretto di visuale del Sole, ma la normale orbita della Stazione Spaziale oscura la vista per due settimane ogni mese. Così, per una rotazione completa del Sole occorrono 25 giorni. La soluzione è ruotare tutta la Stazione, ma muovere 450 tonnellate di avamposto orbitante delle dimensioni di un blocco di appartamenti non è impresa facile. Oltre a calcolare l’orbita corretta per mantenere SOLAR in vista del Sole, bisogna assicurarsi che i pannelli solari che alimentano la Stazione non rimangano al buio. Le antenne di comunicazione devono essere ri-orientate per rimanere in contatto con la Terra ed altri esperimenti scientifici devono essere ricalibrati.

SOLAR ha iniziato a registrare una rotazione completa del Sole il 19 novembre. Il primo dicembre la Stazione impiegherà due ore per girarsi di circa 7 gradi così che le osservazioni possano continuare. Manterrà questa angolazione per dieci giorni prima di tornare all’assetto originale. Le operazioni sono seguite dal Centro Belga di Supporto Utenti ed Operazioni che controlla SOLAR. Le osservazioni con SOLAR stanno migliorando la nostra conoscenza del Sole, permettono agli scienziati di creare al computer modelli accurati e di predirne il comportamento. Tanto più i dati acquisiti sono accurati, quanto meglio possiamo capire l’influenza della nostra stella più vicina sulla Terra. Recentemente, il ciclo solare di undici anni ha mostrato delle irregolarità e il prossimo picco di attività è previsto per il 2013, quindi le letture a spettro di SOLAR sono di particolare interesse per gli scienziati.

da Sorrentino | Nov 2, 2012 | Astronomia, Primo Piano

Gli astronomi europei hanno scoperto un pianeta di massa simile a quella della Terra in orbita intorno a una stella del sistema di Alfa Centauri – il più vicino alla Terra. È anche l’esopianeta più leggero mai scoperto intorno a una stella simile al Sole. Il pianeta è stato scoperto usando lo strumento HARPS installato sul telescopio da 3,6 metri all’Osservatorio di La Silla dell’ESO in Cile. I risultati pubblicati on-line dalla rivista Nature il 17 ottobre 2012.

Gli astronomi europei hanno scoperto un pianeta di massa simile a quella della Terra in orbita intorno a una stella del sistema di Alfa Centauri – il più vicino alla Terra. È anche l’esopianeta più leggero mai scoperto intorno a una stella simile al Sole. Il pianeta è stato scoperto usando lo strumento HARPS installato sul telescopio da 3,6 metri all’Osservatorio di La Silla dell’ESO in Cile. I risultati pubblicati on-line dalla rivista Nature il 17 ottobre 2012.

Alfa Centauri è una delle stelle più brillanti nel cielo australe e il sistema stellare più vicino al nostro Sistema Solare – a solo 4,3 anni luce di distanza. In realtà è una stella tripla: un sistema costituito da due stelle simili al Sole in orbita stretta l’una intorno all’altra, Alfa Centauri A e B, e da una stella rossa più distante e debole nota come Proxima Centauri. Fin dal diciannovesimo secolo gli astronomi hanno speculato sull’esistenza di pianeti in orbita intorno a questi corpi celesti, le più vicine dimore possibili per la vita al di là del Sistema Solare, ma ricerche di precisione sempre crescente non avevano rivelato nulla. Fino ad ora.

“Le nostre osservazioni con lo strumento HARPS si svolgono in un periodo di più di quattro anni e hanno rivelato un segnale piccolo, ma reale, da un pianeta che orbita intorno a Alfa Centauri B ogni 3,2 giorni” dice Xavier Dumusque (Osservatorio di Ginevra, Svizzera e Centro de Astrofisica da Universidade do Porto, Portogallo), primo autore dell’articolo. “È una scoperta straordinaria e ha spinto al limite la nostra tecnica”.

L’equipe europea ha rivelato il pianeta osservando le piccole oscillazioni nel moto della stella Alfa Centauri B, dovute all’attrazione gravitazionale del pianeta in orbita. L’effetto è molto piccolo – fa spostare la stella avanti e indietro di non più di 51 centimetri al secondo (1,8 km/ora), all’incirca la velocità di un bambino a quattro zampe. Questa è la massima precisione mai ottenuta con questo metodo.

Alfa Centauri B è molto simile al Sole ma leggermente più piccola e debole. Il pianeta appena scoperto, di massa poco più grande di quella della Terra, orbita a circa sei milioni di chilometri della stella, molto più vicino di quanto sia Mercurio al Sole nel Sistema Solare. L’orbita dell’altra componente luminosa della stella doppia, Alfa Centauri A, la mantiene a centinaia di volte di distanza, ma dovrebbe essere un oggetto molto brillante nel cielo del pianeta.

Il primo esopianeta intorno a un stella simile al Sole è stato trovato dalla stessa equipe nel 1995 e da allora sono state confermate più di 800 scoperte, ma la maggior parte è di pianeti molto più grandi della Terra e molti sono grandi come Giove. La sfida con cui gli astronomi si devono confrontare ora è di trovare e caratterizzare un pianeta di massa simile a quella della Terra in orbita nella zona abitabile intorno a un’altra stella. Il primo passo è stato fatto ora.

“Questo è il primo pianeta di massa simile a quella della Terra mai trovato intorno a un stella simile al Sole. La sua orbita è molto vicina alla stella e deve essere troppo caldo per la vita come la conosciamo”, aggiunge Stéphane Udry (Osservatorio di Ginevra), co-autore dell’articolo e membro dell’equipe “ma potrebbe anche essere uno tra tanti in un sistema planetario”. Gli altri risultati che abbiamo ottenuto con HARPS così come le nuove scoperte di Kepler mostrano chiaramente che la maggioranza dei pianeti di piccola massa si trova in questi sistemi. Questo risultato rappresenta un gradne passo avanti nell’individuazione di un gemello della Terra nelle immediate vicinanze del Sole. Viviamo tempi emozionanti!” conclude Xavier Dumusque.

Francesco Pepe dell’Osservatorio di Ginevra, Principal Investigator di HARPS-N (lo spettrografo installato al Telescopio Nazionale Galileo (TNG) dell’INAF), è tra gli autori dell’articolo “An Earth mass planet orbiting Alpha Centauri B” pubblicato sulla rivista “Nature” che descrive la scoperta del pianeta extrasolare, realizzata con lo strumento HARPS-S installato al telescopio da 3,6 metri all’Osservatorio ESO di La Silla sulle Ande Cilene.

“Quattro anni fa abbiamo iniziato un programma d’osservazione, durante il quale abbiamo osservato (e continuiamo ad osservare) 10 stelle calme e del nostro vicinato, che non mostravano alcuna presenza di pianeti giganti. La speranza era di trovare dei pianeti di piccola massa, possibilmente nella zona abitabile della stella. Questo programma ha portato i suoi frutti, producendo la scoperta di 7 pianeti intorno a quattro stelle. Alpha Cen B è una di queste stelle. E’ una scoperta che ci fa’ sognare, perché si tratta di un pianeta di massa terrestre che orbita la stella più vicina a noi; dopo il sole, s’intende. Il risultato è il frutto di un’intensa e lunga campagna d’osservazioni con uno degli strumenti più precisi al mondo, di una strategia d’osservazione ottimizzata, e di una minuziosa analisi dei dati. Soltanto dopo aver rimosso tutti gli effetti causati dalla stella si riesce a far apparire il segnale del pianeta in modo chiaro. Alpha Cen B è fra le stelle più vicine a noi. E’ simile al nostro Sole e molto luminosa. Grazie alla sua vicinanza, e perciò intensità, diventa un candidato ideale per ulteriori analisi con strumenti e tecniche diverse. Continueremo a studiare alpha Cen B perché sappiamo ormai che i piccoli pianeti si trovano quasi sempre in sistemi multipli. In agosto 2012, dopo l’istallazione di HARPS-N al telescopio Nazionale Galileo dell’INAF, che opera alle Isole Canarie, abbiamo iniziato un programma simile a quello di HARPS-S, che invece osserva l’emisfero sud del cielo dall’osservatorio di La-Silla in Cile. Speriamo di ottenere presto risultati simili o ancora più eccitanti. Ma ci vorrà un poco di pazienza, perché dei risultati di questo tipo richiedono uno sforzo in tempo e lavoro considerevole”.

La scoperta di un pianeta extrasolare delle dimensioni della Terra in orbita attorno a una stella del sistema di Alfa Centauri da parte dell’European Southern Observatory è stato commentato anche da Raffaele Gratton, astronomo presso l’Osservatorio Astronomico di Padova dell’INAF.

“La scoperta di un pianeta attorno ad alpha Cen B e’ particolarmente interessante per diversi motivi. Si tratta di un pianeta estremamente piccolo, con una massa minima solo 1.1 volte la massa terrestre. Questo studio dimostra che gia’ con la strumentazione attuale, osservazioni molto intensive possono portare alla scoperta di pianeti simili alla Terra, almeno in condizioni molto favorevoli. Scoperte del genere possono essere fatte usando HARPS-N, il nuovo misuratore di velocita’ radiali di grande precisione che e’ appena entrato in funzione sul Telescopio Nazionale Galileo e che e’ un gemello dello strumento usato per questa scoperta.

Alpha Cen e’ un sistema binario con un periodo di circa 80 anni ed una separazione tra le componenti di circa 20 unità astronomiche (circa come l’orbita di Urano), con un’orbita piuttosto eccentrica: questo vuol che la distanza minima tra le due stelle è piccola (simile a quella tra il Sole e Giove). Questo ambiente non pareva a priori favorevole alla presenza di pianeti, eppure un pianeta pare esserci, seppure piccolo e molto prossimo ad una delle due stelle. Questo porta a rivedere lo scetticismo che c’era sulla presenza di pianeti in sistemi binari di questo tipo.

Alpha Cen è il sistema stellare piu’ vicino al Sole, a solo 1.3 pc, cioè circa 4 anni luce. Benchè il pianeta scoperto non sia adatto ad ospitare vita (e’ troppo vicino alla stella; la temperatura alla sua superficie dovrebbe essere prossima a 2000 gradi centigradi), spesso i pianeti piccoli sono in sistemi con parecchi pianeti. Potrebbe essere quindi possibile che vi sia un pianeta adatto ad ospitare la vita in questo sistema. Data la distanza estremamente ridotta, e’ possibile cercare un pianeta del genere usando immagini dirette: certamente questo e’ alla portata di E-ELT (il telescopio da 39 m che l’ESO pianifica di costruire entro il 2020) – che avrà la sensibilità per vedere il pianeta appena scoperto quando entrerà in funzione, fra circa 10 anni – ma forse sarà possibile scoprire altri pianeti nel sistema, se ve ne sono, usando SPHERE, il cercatore di pianeti che stiamo realizzando insieme a ricercatori di molte nazioni europee per il VLT (insieme di 4 telescopi da 8 m dell’ESO in operazione dal 1998 a Cerro Paranal, Cile) e che sara’ pronto il prossimo anno. SPHERE permette non solo di visualizzare un pianeta, ma di ottenerne lo spettro e quindi avere informazioni sulla composizione della sua atmosfera”.

L’asteroide 4179 Toutatis è a una distanza di assoluta sicurezza dalla Terra. La distanza minima che lo separa dalla Terra al momento del passaggio ravvicinato, alle ore 7:40 del mattino di mercoledì 12 Dicembre 2012, è stata calcolata in 6,9 milioni di chilometri. Dunque, nessun rischio di impatto. L’asteroide, che ha una lunghezza di 4,6 chilometri ed è largo 2,4, è stato avvistato la prima volta il 10 febbraio 1934 e poi nuovamente il 4 gennaio 1989. Il suo nome deriva dalla divinità della guerra, della fertilità e della ricchezza, appartenente della mitologia celtica. Ha un periodo di rotazione attorno al suo asse lungo di 5,38 giorni. All’epoca del suo riavvistamento nel 1989 gli astronomi lo classificarono tra quelli potenzialmente pericolosi. Sono considerati tali, infatti, quelli che si trovano ad una distanza minima dalla Terra inferiore a 7,4 milioni di chilometri e con un diametro superiore a 150 metri. Il 29 settembre 2004 si è registrato il passaggio più vicino al nostro pianeta, circa 1,5 milioni di chilometri. Secondo i calcoli, nei prossimi 600 anni le probabilità di impatto di Toutatis con la Terra sono pressoché nulle.

L’asteroide 4179 Toutatis è a una distanza di assoluta sicurezza dalla Terra. La distanza minima che lo separa dalla Terra al momento del passaggio ravvicinato, alle ore 7:40 del mattino di mercoledì 12 Dicembre 2012, è stata calcolata in 6,9 milioni di chilometri. Dunque, nessun rischio di impatto. L’asteroide, che ha una lunghezza di 4,6 chilometri ed è largo 2,4, è stato avvistato la prima volta il 10 febbraio 1934 e poi nuovamente il 4 gennaio 1989. Il suo nome deriva dalla divinità della guerra, della fertilità e della ricchezza, appartenente della mitologia celtica. Ha un periodo di rotazione attorno al suo asse lungo di 5,38 giorni. All’epoca del suo riavvistamento nel 1989 gli astronomi lo classificarono tra quelli potenzialmente pericolosi. Sono considerati tali, infatti, quelli che si trovano ad una distanza minima dalla Terra inferiore a 7,4 milioni di chilometri e con un diametro superiore a 150 metri. Il 29 settembre 2004 si è registrato il passaggio più vicino al nostro pianeta, circa 1,5 milioni di chilometri. Secondo i calcoli, nei prossimi 600 anni le probabilità di impatto di Toutatis con la Terra sono pressoché nulle.