da Sorrentino | Mar 17, 2017 | Attualità, Primo Piano, Programmi

Tre giovanissimi studenti napoletani sono i vincitori del contest mondiale Lab2Moon che darà al loro esperimento scientifico la possibilità di andare sulla Luna. Mattia Barbarossa (15 anni, del Liceo scientifico Pasquale Villari di Napoli), Altea Nemolato (18 anni, dell’ITIS-LS Francesco Giordani di Caserta) e Dario Pisanti (22 anni, laureando in Ingegneria aerospaziale all’Università Federico II di Napoli), riuniti nel Team Space4Life, hanno proposto un esperimento scientifico battezzato “Radio-Shield” per valutare la capacità di protezione dalle radiazioni spaziali (estremamente rischiose per gli organismi viventi) con l’utilizzo di colonie di cianobatteri. Radio-Shield era uno degli oltre 3000 progetti presentati per il concorso indetto dal Team Indus, la compagnia aerospaziale indiana con sede a Bangalore in corsa per vincere il Google Lunar X Prize, 20 milioni di dollari messi a disposizione da Google attraverso la X Prize Foundation per la prima compagnia privata che sarà in grado di far atterrare con successo un rover sulla Luna, guidarlo per 500 metri ed inviare a terra foto di alta qualità. Il Team Indus ha completato lo sviluppo del rover, che sarà lanciato il 30 dicembre a bordo del razzo PSLV-XL dell’Indian Space Research Organization (ISRO), che porterà a bordo l’esperimento scientifico di Mattia, Altea e Dario. Dopo una durissima selezione, alla fine del 2017, Radio-Shield era rientrato nella short-list dei 25 finalisti; poi la notizia di essere rientrati nell’ultimissima fase, con 15 team selezionati per volare a Bangalore e sottoporre il loro esperimento alle verifiche di una severissima giuria internazionale presieduta dall’ex presidente dell’Agenzia spaziale indiana ISRO, Krishnaswamy Kasturirangan, e dall’ex presidente dell’Agenzia spaziale francese CNES e del Consiglio dell’Agenzia spaziale europea ESA, Alain Bensoussan, e composta a esperti di tutto il mondo.

Tre giovanissimi studenti napoletani sono i vincitori del contest mondiale Lab2Moon che darà al loro esperimento scientifico la possibilità di andare sulla Luna. Mattia Barbarossa (15 anni, del Liceo scientifico Pasquale Villari di Napoli), Altea Nemolato (18 anni, dell’ITIS-LS Francesco Giordani di Caserta) e Dario Pisanti (22 anni, laureando in Ingegneria aerospaziale all’Università Federico II di Napoli), riuniti nel Team Space4Life, hanno proposto un esperimento scientifico battezzato “Radio-Shield” per valutare la capacità di protezione dalle radiazioni spaziali (estremamente rischiose per gli organismi viventi) con l’utilizzo di colonie di cianobatteri. Radio-Shield era uno degli oltre 3000 progetti presentati per il concorso indetto dal Team Indus, la compagnia aerospaziale indiana con sede a Bangalore in corsa per vincere il Google Lunar X Prize, 20 milioni di dollari messi a disposizione da Google attraverso la X Prize Foundation per la prima compagnia privata che sarà in grado di far atterrare con successo un rover sulla Luna, guidarlo per 500 metri ed inviare a terra foto di alta qualità. Il Team Indus ha completato lo sviluppo del rover, che sarà lanciato il 30 dicembre a bordo del razzo PSLV-XL dell’Indian Space Research Organization (ISRO), che porterà a bordo l’esperimento scientifico di Mattia, Altea e Dario. Dopo una durissima selezione, alla fine del 2017, Radio-Shield era rientrato nella short-list dei 25 finalisti; poi la notizia di essere rientrati nell’ultimissima fase, con 15 team selezionati per volare a Bangalore e sottoporre il loro esperimento alle verifiche di una severissima giuria internazionale presieduta dall’ex presidente dell’Agenzia spaziale indiana ISRO, Krishnaswamy Kasturirangan, e dall’ex presidente dell’Agenzia spaziale francese CNES e del Consiglio dell’Agenzia spaziale europea ESA, Alain Bensoussan, e composta a esperti di tutto il mondo.

L’esperimento proposto da Space4Life consiste in un contenitore delle dimensioni di una lattina di Coca-cola all’interno del quale sarà inserita una colonia di cianobatteri (nello specifico, Synechococcus sp.), noti per le loro capacità fotosintetiche (si ritiene che proprio i cianobatteri, in epoche remote, abbiano prodotto l’ossigeno che ha reso l’atmosfera terrestre respirabile per le attuali specie viventi). “Il nostro obiettivo è di risolvere il problema della radiazione spaziale, uno dei principali problemi per il futuro dell’esplorazione e dell’espansione umana nello spazio profondo”, spiega Altea Nemolato, che nel team è l’esperta di biologia e genetica. “Con i cianobatteri, possiamo proteggerci da alti livelli di esposizione da radiazioni”, come quelli che si riscontrano sulla Luna e nello spazio interplanetario. Secondo Dario Pisanti, i cianobatteri possiedono una capacità di protezione dalle radiazioni superiore al piombo, e rispetto al piombo una colonia di cianobatteri è molto più leggera, economica ed ecologica. Mattia Barbarossa, il più giovane del gruppo e ideatore dell’esperimento, ritiene possibile che uno “scudo” costituito da strati di colonie di cianobatteri potrebbe in futuro ricoprire lo scafo dell’astronave che porterà i primi astronauti su Marte, o di una stazione abitata nello spazio, quindi ben al di fuori della protezione dello scudo magnetico terrestre (all’interno del quale si trova invece l’attuale Stazione Spaziale Internazionale). Ora il team Space4Life dovrà lavorare a stretto contatto con l’India per far sì che tutto fili liscio e ottenere il disco verde delle autorità per imbarcare il primo esperimento italiano nella storia con destinazione Luna. Mattia, Altea e Dario sono anche i più giovani principal investigators di una missione spaziale in assoluto: mai nessuno più giovane di loro da quando lo Sputnik, nel 1957, ha aperto l’Era Spaziale, ha visto un proprio esperimento andare tra le stelle.

Diversamente da molti altri team internazionali, Space4Life non è stato finora supportato né da agenzie spaziali né da istituzioni o imprese aerospaziali private. Mattia, Altea e Dario hanno ideato e sviluppato l’esperimento in autonomia, trovando il sostegno del Center for Near Space (CNS), centro di competenza spaziale dell’Italian Institute for the Future, con sede a Napoli, che sin dall’agosto 2016 ha promosso il progetto nell’ambito del proprio programma EduSpace volto a diffondere in Italia la vision del futuro umano nello Spazio. Il direttore del CNS, ing. Gennaro Russo, ha coinvolto nella fase finale del progetto alcuni specialisti, in particolare il prof. Raffaele Savino, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università Federico II, e l’ing. Raimondo Fortezza di Telespazio (ex MARS Center). Sempre nell’ambito del programma EduSpace del CNS era stato sostenuto anche un secondo progetto giunto fino alla short list dei 25 di Lab2Moon, “Lunar Breath”, proposto dagli studenti napoletani di ingegneria aerospaziale Francesco Perrelli e Daniele Del Guardio e da Chloé Pochard, studentessa all’Università di Strasburgo.

Diversamente da molti altri team internazionali, Space4Life non è stato finora supportato né da agenzie spaziali né da istituzioni o imprese aerospaziali private. Mattia, Altea e Dario hanno ideato e sviluppato l’esperimento in autonomia, trovando il sostegno del Center for Near Space (CNS), centro di competenza spaziale dell’Italian Institute for the Future, con sede a Napoli, che sin dall’agosto 2016 ha promosso il progetto nell’ambito del proprio programma EduSpace volto a diffondere in Italia la vision del futuro umano nello Spazio. Il direttore del CNS, ing. Gennaro Russo, ha coinvolto nella fase finale del progetto alcuni specialisti, in particolare il prof. Raffaele Savino, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università Federico II, e l’ing. Raimondo Fortezza di Telespazio (ex MARS Center). Sempre nell’ambito del programma EduSpace del CNS era stato sostenuto anche un secondo progetto giunto fino alla short list dei 25 di Lab2Moon, “Lunar Breath”, proposto dagli studenti napoletani di ingegneria aerospaziale Francesco Perrelli e Daniele Del Guardio e da Chloé Pochard, studentessa all’Università di Strasburgo.

Il video dell’annuncio e della premiazione:

httpss://www.facebook.com/teamindus.in/videos/1473445376060895/

da Sorrentino | Feb 22, 2017 | Astronomia, Attualità, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

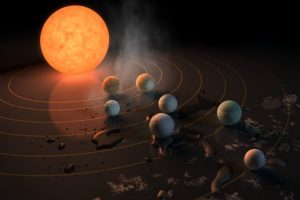

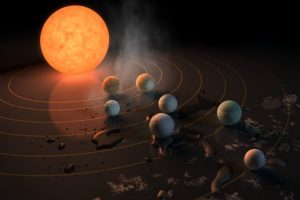

Sette pianeti in orbita intorno alla nana rossa Trappist-1, una stella distante 40 anni luce dalla Terra. La NASA ha aggiornato la scoperta del sistema planetario fatta un anno fa, quando si aveva certezza della presenza di tre corpi, annunciando di averne individuati altri quattro. Trappist-1 è una stella di piccolissima taglia, con una massa pari all’8 per cento di quella del Sole e circa 80 volte le dimensioni di Giove. Le orbite dei suoi sette pianeti sono molto strette e, se confrontate con le dimensioni del nostro sistema solare, sarebbero comprese entro l’orbita di Mercurio. Le dimensioni ridotte di Trappist-1 e la sua bassa temperatura superficiale rendono i pianeti che le orbitano intorno simili alla struttura dei pianeti interni solari. Tutti e sette gli esopianeti potrebbero ospitare acqua allo stato liquido in superficie, ma tre in particolare hanno dimensioni simili alla Terra e si trovano nella cosiddetta zona abitabile. Alla scoperta “allargata”, prodotta da un team internazionale guidato da Michaël Gillon dell’Istituto di ricerca Space sciences, technologies and astrophysics research del Belgio, hanno collaborato le equipe dei maggiori telescopi terrestri, tra cui Very Large Telescope e l’Osservatorio La Silla in Cile, UK Infrared Telescope alle Hawaii, Herschel a Las Palmas, l’osservatorio astronomico del Sudafrica. A supporto della campagna osservativa è stato utilizzato anche il telescopio spaziale Spitzer della NASA, che ha monitorato il sistema planetario Trappist-1 dal 19 settembre al 12 ottobre 2016.

Le osservazioni sono state effettuate misurando i transiti attraverso il calcolo dei cali di luminosità della nana rossa che hanno permesso di determinare dimensioni, struttura e periodo orbitale. I tre pianeti più interni risulterebbero troppo caldi per conservare acqua allo stato liquido a livello superficiale. Quello più esterno potrebbe essere troppo freddo. Nel messo gli esopianeti TRAPPIST-1e, f e g che orbitano nella zona abitabile ricevendo quantità di energia paragonabili a quelle di Venere, Terra e Marte. La conferma della presenza di acqua e delle potenziali condizioni di vita è affidata alle future campagne di osservazioni, affidate al telescopio spaziale Hubble e agli osservatori di nuova generazione, Extremely Large Telescope dell’ESO e il telescopio spaziale James Webb, su cui sono riposte le speranze concrete delle scoperte miliari.

Nichi D’Amico, presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, definisce la scoperta “importante non solo dal punto di vista scientifico, ma anche culturale: sapere con sempre maggiore sicurezza che oltre il nostro Sistema solare ci sono luoghi potenzialmente favorevoli alla vita è semplicemente affascinante. La ricerca di pianeti extrasolari è uno degli ambiti in cui l’Istituto Nazionale di Astrofisica è profondamente coinvolto a livello internazionale, con l’eccellenza dei suoi scienziati, strumenti d’avanguardia come il Telescopio Nazionale Galileo e importanti partecipazioni in missioni spaziali di frontiera”.

Il sistema multiplo di pianeti terrestri transitanti individuato attorno a TRAPPIST-1 è straordinario sotto diversi aspetti – sottolinea Alessandro Sozzetti, astronomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Innanzitutto, e’ il primo sistema contenente pianeti di tipo terrestre nella fascia di abitabilità (quell’intervallo di distanze da una stella entro il quale un pianeta di tipo roccioso con un’atmosfera può potenzialmente avere acqua allo stato liquido sulla superficie) per i quali sia stato possibile determinare sia pur in modo preliminare la loro densità, e quindi la composizione interna, scoprendo che sono probabilmente rocciosi come la nostra Terra. In secondo luogo, tre dei sette pianeti del sistema sono soggetti a livelli di irraggiamento da parte della stella centrale simili a quelli che Venere, la Terra e Marte ricevono dal nostro Sole, e se posseggono un’atmosfera di tipo terrestre potrebbero avere oceani sulla superficie. Inoltre, la bassissima luminosità e le dimensioni paragonabili al nostro Giove rendono gli eventi di transito dei pianeti in fascia abitabile frequenti e facili da rivelare, aprendo la possibilità della caratterizzazione dettagliata delle loro proprieta’ atmosferiche con strumentazione di punta già esistente (come HST) o pronta nel futuro prossimo (come JWST). I pianeti rocciosi potenzialmente abitabili attorno a stelle molto più piccole e fredde del Sole, quali TRAPPIST-1 , costituiscono dei laboratori eccezionali dove studiare l’impatto sulle proprieta’ atmosferiche (e sul concetto di abitabilita’ stessa) di questi oggetti di storie evolutive molto diverse da quelle da cui ha avuto origine la nostra Terra. In ultima analisi, l’esistenza del sistema planetario di TRAPPIST-1, e in generale il successo della strategia della ricerca di pianeti terrestri attorno a stelle di piccola massa, rende se possibile ancora più urgente moltiplicare gli sforzi per la scoperta e caratterizzazione delle proprietà fisiche e delle atmosfere di veri gemelli della nostra Terra, cioè pianeti di tipo terrestre nella regione di abitabilità di stelle più simili al nostro Sole”.

Il sistema multiplo di pianeti terrestri transitanti individuato attorno a TRAPPIST-1 è straordinario sotto diversi aspetti – sottolinea Alessandro Sozzetti, astronomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Innanzitutto, e’ il primo sistema contenente pianeti di tipo terrestre nella fascia di abitabilità (quell’intervallo di distanze da una stella entro il quale un pianeta di tipo roccioso con un’atmosfera può potenzialmente avere acqua allo stato liquido sulla superficie) per i quali sia stato possibile determinare sia pur in modo preliminare la loro densità, e quindi la composizione interna, scoprendo che sono probabilmente rocciosi come la nostra Terra. In secondo luogo, tre dei sette pianeti del sistema sono soggetti a livelli di irraggiamento da parte della stella centrale simili a quelli che Venere, la Terra e Marte ricevono dal nostro Sole, e se posseggono un’atmosfera di tipo terrestre potrebbero avere oceani sulla superficie. Inoltre, la bassissima luminosità e le dimensioni paragonabili al nostro Giove rendono gli eventi di transito dei pianeti in fascia abitabile frequenti e facili da rivelare, aprendo la possibilità della caratterizzazione dettagliata delle loro proprieta’ atmosferiche con strumentazione di punta già esistente (come HST) o pronta nel futuro prossimo (come JWST). I pianeti rocciosi potenzialmente abitabili attorno a stelle molto più piccole e fredde del Sole, quali TRAPPIST-1 , costituiscono dei laboratori eccezionali dove studiare l’impatto sulle proprieta’ atmosferiche (e sul concetto di abitabilita’ stessa) di questi oggetti di storie evolutive molto diverse da quelle da cui ha avuto origine la nostra Terra. In ultima analisi, l’esistenza del sistema planetario di TRAPPIST-1, e in generale il successo della strategia della ricerca di pianeti terrestri attorno a stelle di piccola massa, rende se possibile ancora più urgente moltiplicare gli sforzi per la scoperta e caratterizzazione delle proprietà fisiche e delle atmosfere di veri gemelli della nostra Terra, cioè pianeti di tipo terrestre nella regione di abitabilità di stelle più simili al nostro Sole”.

da Sorrentino | Dic 30, 2016 | Attualità, Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Recensioni

Ryan Gosling e Neil Armstrong

La vita di Neil Armstrong, l’uomo che per primo mise piede sulla Luna il 20 luglio 1969, raccontata in un film, le cui riprese partiranno agli inizi del 2017. Si intitolerà “First Man”, sarà diretto da Damien Chazelle e vedrà Ryan Gosling nel ruolo del celebre astronauta. A sceneggiarlo è stato Josh Singer, premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale di Spotlight, il quale si è ispirato alla biografia scritta da James Hansen e intitolata “First Man: A Life Of Neil A. Armstrong”.

Armstrong, nato e vissuto in Ohio, fu pilota di jet della marina militare durante la guerra di Corea portando a termine 72 missioni, si laureò in ingegneria aeronautica e fu pilota collaudatore dell’aereo X-15 della NASA prima di essere selezionato come astronauta nel 1962. Il film si concentrerà proprio sul programma spaziale americano, che vide Armstrong in orbita nel 1966 quale comandante della missione Gemini 8, la prima culminata con l’aggancio di due veicoli e che ebbe successo grazie alla sua abilità nel risolvere una complicata situazione provocata dal malfunzionamento di uno dei propulsori utilizzati per la manovra orbitale. Dopo essere stato comandante dell’equipaggio di riserva nella missione Apollo 8, la prima a raggiungere la Luna nel Natale 1968, Armstrong comandò la missione Apollo 11 culminata con il primo allunaggio. Fu proprio lui, durante le ultime fasi della discesa, a decidere di pilotare manualmente il modulo lunare Eagle consentendo di posarsi in una zona pianeggiante e idonea. Alle sue prime parole, “Houston, qui Base della Tranquillità. L’Aquila è atterrata”, seguì sette ore più tardi la frase storica “”Questo è un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’umanità”, pronunciata al momento di lasciare la prima impronta sul suolo lunare.

Dopo essere diventato “The First Man on the Moon”, Armstrong lasciò la NASA e insegnò ingegneria all’Università di Cincinnati, ma fu chiamato a fare parte delle commissioni che indagarono sugli incidenti dell’Apollo 13 nel 1970 e dello Space Shuttle Challenger nel 1986. Lo si rivide in pubblico in occasione del 30ennale e, più recentemente, del 40ennale della missione Apollo 11, ritrovandosi con i compagni di viaggio Aldrin e Collins, e ricevendo insieme a loro nel 2011 la Medaglia d’oro del Congresso, la più alta onorificenza civile statunitense. Per lui il programma Apollo era servito a dimostrare che l’umanità può aspirare a superare i confini del pianeta Terra. Neil Armstrong è scomparso nel 2012 all’età di 82 anni.

da Sorrentino | Dic 29, 2016 | Attualità, Missioni, Primo Piano, Programmi

Ilaria Cinelli

Capodanno (virtuale) su Marte per Ilaria Cinelli

Italian Mars Society saluta l’ultimo giorno dell’anno 2016 con l’inizio della missione 172 al Mars Desert Research Station (MDRS) di Hanksville, nello stato americano dello Utah, che vedrà un proprio membro, la 31enne bioingegnere italiana Ilaria Cinelli, ricoprire il ruolo di comandante dell’equipaggio chiamato a simulare le condizioni di vita e lavoro sul Pianeta Rosso. La missione 172 prende il via il 31 dicembre 2016 per concludersi il 15 gennaio 2017 e prevede il confinamento dei sette componenti l’equipaggio nella base permanente realizzata in un’area desertica che per le caratteristiche geomorfologiche richiama quelle tipiche delle pianure marziane. Ilaria Cinelli vi fa ritorno nella prestigiosa veste di comandante un anno dopo la sua prima esperienza, maturata tra il 28 novembre e il 13 dicembre 2015, quando fece parte della spedizione 158 in qualità di scienziata e bioingegnere. Anche in quella occasione al posto di comando era stata designata una donna, l’americana Susan Jewell. In più era presente una seconda italiana, la 47enne astrogeobiologa Rosalba Bonaccorsi, originaria di Bergamo e ricercatrice allo Ames Research Center della NASA. Ilaria Cinelli, fiorentina, laureata in ingegneria biomedica all’Università di Pisa nel 2012, membro dell’associazione medica aerospaziale (AsMA) ed eletta segretario della Aerospace Human Factor Association (AsHFA) per il triennio 2016-2019, svolge da dicembre 2013 il dottorato di ricerca in bioingegneria alla National University irlandese a Galway, su analisi degli elementi finiti e modellazione computazionale elettromeccanica di tessuto biologico con particolare attenzione alle cellule nervose e cardiache.

“Durante la missione – spiega Ilaria Cinelli – studieremo gli effetti prodotti dalla permanenza in un ambiente confinato sulla nutrizione, sull’equilibrio fisiologico indossando sensori per monitorare battito cardiaco, pressione e temperatura corporea, e sul sonno facendo ricorso a una maschera dotata di recettori per registrare le onde cerebrali”. La realtà virtuale, basata su immagini 3D, occuperà poco meno di un’ora al giorno, la cui durata è riferita al Sol marziano e pari a 24 ore 39 minuti e 35 secondi, ma sarà fondamentale per il fattore ambientamento. “Ci caleremo nella realtà virtuale sia per interfacciare l’ambiente marziano che quello terrestre – sottolinea Cinelli – A una prima fase di adattamento di 20 minuti, per abituarsi a vivere come sul Pianeta Rosso, seguirà una successiva di 30 minuti durante il tempo dedicato alla meditazione a livello fisico e mentale, per facilitare il processo di rilassamento di ogni membro dell’equipaggio e eliminare la tensione che può prodursi vivendo in ambiente confinato”.

“Durante la missione – spiega Ilaria Cinelli – studieremo gli effetti prodotti dalla permanenza in un ambiente confinato sulla nutrizione, sull’equilibrio fisiologico indossando sensori per monitorare battito cardiaco, pressione e temperatura corporea, e sul sonno facendo ricorso a una maschera dotata di recettori per registrare le onde cerebrali”. La realtà virtuale, basata su immagini 3D, occuperà poco meno di un’ora al giorno, la cui durata è riferita al Sol marziano e pari a 24 ore 39 minuti e 35 secondi, ma sarà fondamentale per il fattore ambientamento. “Ci caleremo nella realtà virtuale sia per interfacciare l’ambiente marziano che quello terrestre – sottolinea Cinelli – A una prima fase di adattamento di 20 minuti, per abituarsi a vivere come sul Pianeta Rosso, seguirà una successiva di 30 minuti durante il tempo dedicato alla meditazione a livello fisico e mentale, per facilitare il processo di rilassamento di ogni membro dell’equipaggio e eliminare la tensione che può prodursi vivendo in ambiente confinato”.

Italian Mars Society supporta la missione di Ilaria Cinelli fornendo sensori che, inseriti nell’elmetto della tuta marziana, consentono la rilevazione dei biosegnali. Si tratta di una partecipazione di importante contenuto tecnologico e propedeutica agli sviluppi ulteriori di elementi analoghi di simulazione a cui i componenti di Italian Mars Society stanno lavorando. Oltre a condurre un progetto educational da condividere con scuole britanniche e irlandesi, Ilaria Cinelli insegnerà come comportarsi in ambiente marziano e svolgerà un vero e proprio training rivolto in modalità da remoto al team di supporto alla missione.

da Sorrentino | Dic 27, 2016 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

La scomparsa della scienziata americana Vera Rubin, avvenuta nel giorno di Natale all’età di 88 anni, chiude un capitolo dell’astronomia che resterà scolpito nella storia delle ricerche sull’universo. Fu lei nel 1974 a dimostrare l’esistenza della materia oscura, quell’invisibile frazione che rappresenta il 27% della massa dell’intero Universo, confermando la congettura elaborata in precedenza da Fritz Zwicky. Il punto di svolta fu l’osservazione della rotazione anomala delle galassie, che le permise di arrivare al risultato. Ebbe la possibilità di lavorare alla Carnegie Institution di Washington e affiancare l’astronomo statunitense Kent Ford agli inizi degli anni ’60. In quel periodo Vera Rubin fu la prima a compiere osservazione dal telescopio di Monte Palomar, arrivando a calcolare che le stelle nella periferia delle galassie avevano una velocità orbitale corrispondente a quella delle stelle nel centro della galassia. Fu una scoperta sorprendente, perché fino ad allora si riteneva che le galassie a spirale fossero come dischi rigidi: in tal caso la velocità delle stelle più interne avrebbe dovuto essere più alta dal momento che tali stelle percorrono un’orbita più stretta e vicina al centro (esattamente quello che accade con i pianeti del nostro sistema solare). Tuttavia, i riconoscimenti alle sue ricerche sulla rotazione anomala delle galassie arrivarono molto tardi e in certo senso tutta la vita professionale di Vera Rubin è stata contrassegnata da perdurante scetticismo. Sicuramente la comunità scientifica resterà eternamente in debito con questa illustre astronoma, la quale avrebbe meritato il premio Nobel dopo la dimostrazione dell’esistenza della materia oscura. Non si può dimenticare, del resto, che l’Accademia di Stoccolma nel 2011 ha conferito il premio Nobel agli statunitensi Saul Perlmutter e Adam Riess e all’americano-australiano Brian Schmidt per la scoperta dell’espansione accelerata dell’universo attraverso l’osservazione dell’esplosione di stelle, ma che di fatto lascia ancora irrisolto l’enigma della energia oscura” che la determina.

La scomparsa della scienziata americana Vera Rubin, avvenuta nel giorno di Natale all’età di 88 anni, chiude un capitolo dell’astronomia che resterà scolpito nella storia delle ricerche sull’universo. Fu lei nel 1974 a dimostrare l’esistenza della materia oscura, quell’invisibile frazione che rappresenta il 27% della massa dell’intero Universo, confermando la congettura elaborata in precedenza da Fritz Zwicky. Il punto di svolta fu l’osservazione della rotazione anomala delle galassie, che le permise di arrivare al risultato. Ebbe la possibilità di lavorare alla Carnegie Institution di Washington e affiancare l’astronomo statunitense Kent Ford agli inizi degli anni ’60. In quel periodo Vera Rubin fu la prima a compiere osservazione dal telescopio di Monte Palomar, arrivando a calcolare che le stelle nella periferia delle galassie avevano una velocità orbitale corrispondente a quella delle stelle nel centro della galassia. Fu una scoperta sorprendente, perché fino ad allora si riteneva che le galassie a spirale fossero come dischi rigidi: in tal caso la velocità delle stelle più interne avrebbe dovuto essere più alta dal momento che tali stelle percorrono un’orbita più stretta e vicina al centro (esattamente quello che accade con i pianeti del nostro sistema solare). Tuttavia, i riconoscimenti alle sue ricerche sulla rotazione anomala delle galassie arrivarono molto tardi e in certo senso tutta la vita professionale di Vera Rubin è stata contrassegnata da perdurante scetticismo. Sicuramente la comunità scientifica resterà eternamente in debito con questa illustre astronoma, la quale avrebbe meritato il premio Nobel dopo la dimostrazione dell’esistenza della materia oscura. Non si può dimenticare, del resto, che l’Accademia di Stoccolma nel 2011 ha conferito il premio Nobel agli statunitensi Saul Perlmutter e Adam Riess e all’americano-australiano Brian Schmidt per la scoperta dell’espansione accelerata dell’universo attraverso l’osservazione dell’esplosione di stelle, ma che di fatto lascia ancora irrisolto l’enigma della energia oscura” che la determina.

In compenso, Vera Rubin è stata insignita del Dickson Prize, della National Medal of Science (1993), dell’Henry Norris Russell Lectureship (1994), della Gold Medal of the Royal Astronomical Society (1996), della Bruce Medal (2003) e della James Craig Watson Medal (2004), e le è stato inoltre dedicato un asteroide, 5726 Rubin.

da Sorrentino | Dic 2, 2016 | Attualità, Politica Spaziale, Primo Piano, Stazione Spaziale

Luca Parmitano, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è stato candidato per un’opportunità di volo sulla ISS per il maggio 2019. L’annuncio è arrivato dal Direttore generale dell’ESA, Jan Woerner, durante la riunione del consiglio a livello ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea svoltasi a Lucerna. La decisione formale sarà presa nella primavera del 2017 dal Multilateral Crew Operations Panel (MCOP) (MCOP), il forum principale per il coordinamento e la risoluzione delle questioni relative all’equipaggio della stazione spaziale.

Luca Parmitano, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è stato candidato per un’opportunità di volo sulla ISS per il maggio 2019. L’annuncio è arrivato dal Direttore generale dell’ESA, Jan Woerner, durante la riunione del consiglio a livello ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea svoltasi a Lucerna. La decisione formale sarà presa nella primavera del 2017 dal Multilateral Crew Operations Panel (MCOP) (MCOP), il forum principale per il coordinamento e la risoluzione delle questioni relative all’equipaggio della stazione spaziale.

«Siamo molto orgogliosi della candidatura di Luca Parmitano», ha detto Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. «Le operazioni di volo spaziale, la scienza e la tecnologia sono un esempio fondamentale per i nostri studenti e l’Italia è in prima linea nella scoperta di un universo che non ha limiti di meraviglia». Luca Parmitano, che già volato nel 2013, ha ricevuto la Distinguished Service Medal della NASA come riconoscimento per il sangue freddo dimostrato durante la passeggiata spaziale che fu interrotta a causa di perdite d’acqua nel suo casco. «Luca Parmitano è un uomo ispirato che dimostra come le persone possono superare qualsiasi ostacolo», ha detto il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston. «Questa seconda opportunità di volo per Luca conferma il suo alto livello di preparazione e l’importanza del ruolo italiano in ESA, l’esplorazione dello spazio e nella scienza».

Tre giovanissimi studenti napoletani sono i vincitori del contest mondiale Lab2Moon che darà al loro esperimento scientifico la possibilità di andare sulla Luna. Mattia Barbarossa (15 anni, del Liceo scientifico Pasquale Villari di Napoli), Altea Nemolato (18 anni, dell’ITIS-LS Francesco Giordani di Caserta) e Dario Pisanti (22 anni, laureando in Ingegneria aerospaziale all’Università Federico II di Napoli), riuniti nel Team Space4Life, hanno proposto un esperimento scientifico battezzato “Radio-Shield” per valutare la capacità di protezione dalle radiazioni spaziali (estremamente rischiose per gli organismi viventi) con l’utilizzo di colonie di cianobatteri. Radio-Shield era uno degli oltre 3000 progetti presentati per il concorso indetto dal Team Indus, la compagnia aerospaziale indiana con sede a Bangalore in corsa per vincere il Google Lunar X Prize, 20 milioni di dollari messi a disposizione da Google attraverso la X Prize Foundation per la prima compagnia privata che sarà in grado di far atterrare con successo un rover sulla Luna, guidarlo per 500 metri ed inviare a terra foto di alta qualità. Il Team Indus ha completato lo sviluppo del rover, che sarà lanciato il 30 dicembre a bordo del razzo PSLV-XL dell’Indian Space Research Organization (ISRO), che porterà a bordo l’esperimento scientifico di Mattia, Altea e Dario. Dopo una durissima selezione, alla fine del 2017, Radio-Shield era rientrato nella short-list dei 25 finalisti; poi la notizia di essere rientrati nell’ultimissima fase, con 15 team selezionati per volare a Bangalore e sottoporre il loro esperimento alle verifiche di una severissima giuria internazionale presieduta dall’ex presidente dell’Agenzia spaziale indiana ISRO, Krishnaswamy Kasturirangan, e dall’ex presidente dell’Agenzia spaziale francese CNES e del Consiglio dell’Agenzia spaziale europea ESA, Alain Bensoussan, e composta a esperti di tutto il mondo.

Tre giovanissimi studenti napoletani sono i vincitori del contest mondiale Lab2Moon che darà al loro esperimento scientifico la possibilità di andare sulla Luna. Mattia Barbarossa (15 anni, del Liceo scientifico Pasquale Villari di Napoli), Altea Nemolato (18 anni, dell’ITIS-LS Francesco Giordani di Caserta) e Dario Pisanti (22 anni, laureando in Ingegneria aerospaziale all’Università Federico II di Napoli), riuniti nel Team Space4Life, hanno proposto un esperimento scientifico battezzato “Radio-Shield” per valutare la capacità di protezione dalle radiazioni spaziali (estremamente rischiose per gli organismi viventi) con l’utilizzo di colonie di cianobatteri. Radio-Shield era uno degli oltre 3000 progetti presentati per il concorso indetto dal Team Indus, la compagnia aerospaziale indiana con sede a Bangalore in corsa per vincere il Google Lunar X Prize, 20 milioni di dollari messi a disposizione da Google attraverso la X Prize Foundation per la prima compagnia privata che sarà in grado di far atterrare con successo un rover sulla Luna, guidarlo per 500 metri ed inviare a terra foto di alta qualità. Il Team Indus ha completato lo sviluppo del rover, che sarà lanciato il 30 dicembre a bordo del razzo PSLV-XL dell’Indian Space Research Organization (ISRO), che porterà a bordo l’esperimento scientifico di Mattia, Altea e Dario. Dopo una durissima selezione, alla fine del 2017, Radio-Shield era rientrato nella short-list dei 25 finalisti; poi la notizia di essere rientrati nell’ultimissima fase, con 15 team selezionati per volare a Bangalore e sottoporre il loro esperimento alle verifiche di una severissima giuria internazionale presieduta dall’ex presidente dell’Agenzia spaziale indiana ISRO, Krishnaswamy Kasturirangan, e dall’ex presidente dell’Agenzia spaziale francese CNES e del Consiglio dell’Agenzia spaziale europea ESA, Alain Bensoussan, e composta a esperti di tutto il mondo. Diversamente da molti altri team internazionali, Space4Life non è stato finora supportato né da agenzie spaziali né da istituzioni o imprese aerospaziali private. Mattia, Altea e Dario hanno ideato e sviluppato l’esperimento in autonomia, trovando il sostegno del Center for Near Space (CNS), centro di competenza spaziale dell’Italian Institute for the Future, con sede a Napoli, che sin dall’agosto 2016 ha promosso il progetto nell’ambito del proprio programma EduSpace volto a diffondere in Italia la vision del futuro umano nello Spazio. Il direttore del CNS, ing. Gennaro Russo, ha coinvolto nella fase finale del progetto alcuni specialisti, in particolare il prof. Raffaele Savino, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università Federico II, e l’ing. Raimondo Fortezza di Telespazio (ex MARS Center). Sempre nell’ambito del programma EduSpace del CNS era stato sostenuto anche un secondo progetto giunto fino alla short list dei 25 di Lab2Moon, “Lunar Breath”, proposto dagli studenti napoletani di ingegneria aerospaziale Francesco Perrelli e Daniele Del Guardio e da Chloé Pochard, studentessa all’Università di Strasburgo.

Diversamente da molti altri team internazionali, Space4Life non è stato finora supportato né da agenzie spaziali né da istituzioni o imprese aerospaziali private. Mattia, Altea e Dario hanno ideato e sviluppato l’esperimento in autonomia, trovando il sostegno del Center for Near Space (CNS), centro di competenza spaziale dell’Italian Institute for the Future, con sede a Napoli, che sin dall’agosto 2016 ha promosso il progetto nell’ambito del proprio programma EduSpace volto a diffondere in Italia la vision del futuro umano nello Spazio. Il direttore del CNS, ing. Gennaro Russo, ha coinvolto nella fase finale del progetto alcuni specialisti, in particolare il prof. Raffaele Savino, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università Federico II, e l’ing. Raimondo Fortezza di Telespazio (ex MARS Center). Sempre nell’ambito del programma EduSpace del CNS era stato sostenuto anche un secondo progetto giunto fino alla short list dei 25 di Lab2Moon, “Lunar Breath”, proposto dagli studenti napoletani di ingegneria aerospaziale Francesco Perrelli e Daniele Del Guardio e da Chloé Pochard, studentessa all’Università di Strasburgo.

Il sistema multiplo di pianeti terrestri transitanti individuato attorno a TRAPPIST-1 è straordinario sotto diversi aspetti – sottolinea Alessandro Sozzetti, astronomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Innanzitutto, e’ il primo sistema contenente pianeti di tipo terrestre nella fascia di abitabilità (quell’intervallo di distanze da una stella entro il quale un pianeta di tipo roccioso con un’atmosfera può potenzialmente avere acqua allo stato liquido sulla superficie) per i quali sia stato possibile determinare sia pur in modo preliminare la loro densità, e quindi la composizione interna, scoprendo che sono probabilmente rocciosi come la nostra Terra. In secondo luogo, tre dei sette pianeti del sistema sono soggetti a livelli di irraggiamento da parte della stella centrale simili a quelli che Venere, la Terra e Marte ricevono dal nostro Sole, e se posseggono un’atmosfera di tipo terrestre potrebbero avere oceani sulla superficie. Inoltre, la bassissima luminosità e le dimensioni paragonabili al nostro Giove rendono gli eventi di transito dei pianeti in fascia abitabile frequenti e facili da rivelare, aprendo la possibilità della caratterizzazione dettagliata delle loro proprieta’ atmosferiche con strumentazione di punta già esistente (come HST) o pronta nel futuro prossimo (come JWST). I pianeti rocciosi potenzialmente abitabili attorno a stelle molto più piccole e fredde del Sole, quali TRAPPIST-1 , costituiscono dei laboratori eccezionali dove studiare l’impatto sulle proprieta’ atmosferiche (e sul concetto di abitabilita’ stessa) di questi oggetti di storie evolutive molto diverse da quelle da cui ha avuto origine la nostra Terra. In ultima analisi, l’esistenza del sistema planetario di TRAPPIST-1, e in generale il successo della strategia della ricerca di pianeti terrestri attorno a stelle di piccola massa, rende se possibile ancora più urgente moltiplicare gli sforzi per la scoperta e caratterizzazione delle proprietà fisiche e delle atmosfere di veri gemelli della nostra Terra, cioè pianeti di tipo terrestre nella regione di abitabilità di stelle più simili al nostro Sole”.

Il sistema multiplo di pianeti terrestri transitanti individuato attorno a TRAPPIST-1 è straordinario sotto diversi aspetti – sottolinea Alessandro Sozzetti, astronomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Innanzitutto, e’ il primo sistema contenente pianeti di tipo terrestre nella fascia di abitabilità (quell’intervallo di distanze da una stella entro il quale un pianeta di tipo roccioso con un’atmosfera può potenzialmente avere acqua allo stato liquido sulla superficie) per i quali sia stato possibile determinare sia pur in modo preliminare la loro densità, e quindi la composizione interna, scoprendo che sono probabilmente rocciosi come la nostra Terra. In secondo luogo, tre dei sette pianeti del sistema sono soggetti a livelli di irraggiamento da parte della stella centrale simili a quelli che Venere, la Terra e Marte ricevono dal nostro Sole, e se posseggono un’atmosfera di tipo terrestre potrebbero avere oceani sulla superficie. Inoltre, la bassissima luminosità e le dimensioni paragonabili al nostro Giove rendono gli eventi di transito dei pianeti in fascia abitabile frequenti e facili da rivelare, aprendo la possibilità della caratterizzazione dettagliata delle loro proprieta’ atmosferiche con strumentazione di punta già esistente (come HST) o pronta nel futuro prossimo (come JWST). I pianeti rocciosi potenzialmente abitabili attorno a stelle molto più piccole e fredde del Sole, quali TRAPPIST-1 , costituiscono dei laboratori eccezionali dove studiare l’impatto sulle proprieta’ atmosferiche (e sul concetto di abitabilita’ stessa) di questi oggetti di storie evolutive molto diverse da quelle da cui ha avuto origine la nostra Terra. In ultima analisi, l’esistenza del sistema planetario di TRAPPIST-1, e in generale il successo della strategia della ricerca di pianeti terrestri attorno a stelle di piccola massa, rende se possibile ancora più urgente moltiplicare gli sforzi per la scoperta e caratterizzazione delle proprietà fisiche e delle atmosfere di veri gemelli della nostra Terra, cioè pianeti di tipo terrestre nella regione di abitabilità di stelle più simili al nostro Sole”.

“Durante la missione – spiega Ilaria Cinelli – studieremo gli effetti prodotti dalla permanenza in un ambiente confinato sulla nutrizione, sull’equilibrio fisiologico indossando sensori per monitorare battito cardiaco, pressione e temperatura corporea, e sul sonno facendo ricorso a una maschera dotata di recettori per registrare le onde cerebrali”. La realtà virtuale, basata su immagini 3D, occuperà poco meno di un’ora al giorno, la cui durata è riferita al Sol marziano e pari a 24 ore 39 minuti e 35 secondi, ma sarà fondamentale per il fattore ambientamento. “Ci caleremo nella realtà virtuale sia per interfacciare l’ambiente marziano che quello terrestre – sottolinea Cinelli – A una prima fase di adattamento di 20 minuti, per abituarsi a vivere come sul Pianeta Rosso, seguirà una successiva di 30 minuti durante il tempo dedicato alla meditazione a livello fisico e mentale, per facilitare il processo di rilassamento di ogni membro dell’equipaggio e eliminare la tensione che può prodursi vivendo in ambiente confinato”.

“Durante la missione – spiega Ilaria Cinelli – studieremo gli effetti prodotti dalla permanenza in un ambiente confinato sulla nutrizione, sull’equilibrio fisiologico indossando sensori per monitorare battito cardiaco, pressione e temperatura corporea, e sul sonno facendo ricorso a una maschera dotata di recettori per registrare le onde cerebrali”. La realtà virtuale, basata su immagini 3D, occuperà poco meno di un’ora al giorno, la cui durata è riferita al Sol marziano e pari a 24 ore 39 minuti e 35 secondi, ma sarà fondamentale per il fattore ambientamento. “Ci caleremo nella realtà virtuale sia per interfacciare l’ambiente marziano che quello terrestre – sottolinea Cinelli – A una prima fase di adattamento di 20 minuti, per abituarsi a vivere come sul Pianeta Rosso, seguirà una successiva di 30 minuti durante il tempo dedicato alla meditazione a livello fisico e mentale, per facilitare il processo di rilassamento di ogni membro dell’equipaggio e eliminare la tensione che può prodursi vivendo in ambiente confinato”.

La scomparsa della scienziata americana Vera Rubin, avvenuta nel giorno di Natale all’età di 88 anni, chiude un capitolo dell’astronomia che resterà scolpito nella storia delle ricerche sull’universo. Fu lei nel 1974 a dimostrare l’esistenza della materia oscura, quell’invisibile frazione che rappresenta il 27% della massa dell’intero Universo, confermando la congettura elaborata in precedenza da Fritz Zwicky. Il punto di svolta fu l’osservazione della rotazione anomala delle galassie, che le permise di arrivare al risultato.

La scomparsa della scienziata americana Vera Rubin, avvenuta nel giorno di Natale all’età di 88 anni, chiude un capitolo dell’astronomia che resterà scolpito nella storia delle ricerche sull’universo. Fu lei nel 1974 a dimostrare l’esistenza della materia oscura, quell’invisibile frazione che rappresenta il 27% della massa dell’intero Universo, confermando la congettura elaborata in precedenza da Fritz Zwicky. Il punto di svolta fu l’osservazione della rotazione anomala delle galassie, che le permise di arrivare al risultato.

Luca Parmitano, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è stato candidato per un’opportunità di volo sulla ISS per il maggio 2019. L’annuncio è arrivato dal Direttore generale dell’ESA, Jan Woerner, durante la riunione del consiglio a livello ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea svoltasi a Lucerna. La decisione formale sarà presa nella primavera del 2017 dal Multilateral Crew Operations Panel (MCOP) (MCOP), il forum principale per il coordinamento e la risoluzione delle questioni relative all’equipaggio della stazione spaziale.

Luca Parmitano, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è stato candidato per un’opportunità di volo sulla ISS per il maggio 2019. L’annuncio è arrivato dal Direttore generale dell’ESA, Jan Woerner, durante la riunione del consiglio a livello ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea svoltasi a Lucerna. La decisione formale sarà presa nella primavera del 2017 dal Multilateral Crew Operations Panel (MCOP) (MCOP), il forum principale per il coordinamento e la risoluzione delle questioni relative all’equipaggio della stazione spaziale.