da Sorrentino | Mar 3, 2016 | Attualità, Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi, Stazione Spaziale

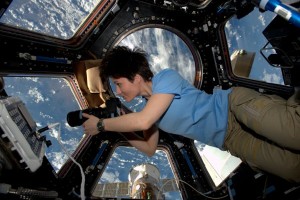

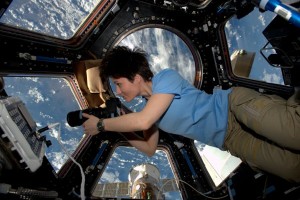

Un mese dopo la nascita della nuova ALTEC, la società specializzata nel supporto ingegneristico e logistico spaziale ed espressione della joint-venture Thales Alenia Space Italia e Agenzia Spaziale Italiana, che hanno deciso di trasformarla in una aerospace company in funzione di un allargamento dello spettro delle attività ad alto valore tecnologico per i diversi settori del mondo aerospaziale, Torino viene celebrata come città dello spazio. Avviene nel corso della visita dell’astronauta Samantha Cristoforetti, giunta a incontrare il team e la struttura che nel corso degli anni hanno consentito all’Italia di realizzare il 50% del volume abitabile della stazione spaziale internazionale dove lei ha vissuto per 200 giorni consecutivi, stabilendo il record di permanenza femminile in orbita. Un incontro esteso poi alla città per significare l’importanza del polo aerospaziale industriale e ingegneristico sviluppatosi all’ombra della mole Antonelliana, e che ha elaborato soluzioni avanzate per i programmi spaziali congiunti di ESA e NASA, a cominciare dallo Spacelab, il primo laboratorio spaziale progettato nella seconda metà degli anni ’70 dall’equipe diretta dall’ing. Ernesto Vallerani e che avrebbe volato nella stiva dello Space Shuttle effettuando la prima missione STS9 il 28 novembre 1983 con a bordo quattro esperimenti italiani. Da allora l’Italia, grazie soprattutto al ruolo del polo torinese e di Thales Alenia Space Italia, ha contribuito in modo significativo ai nuovi successi, fornendo alla complesso orbitale una serie di elementi cardine: il laboratorio europeo Columbus; due moduli di connessione (Nodo 2 e Nodo 3) che sono frutto dell’accordo trilaterale tra ASI, ESA e NASA; tre moduli logistici MPLM (Multi-Purpose Logistic Module, chiamati Leonardo, Raffaello e Donatello), realizzati sulla base di un accordo bilaterale tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la NASA, uno dei quali (Leonardo) trasformato in modulo permanente attraccato alla ISS a conclusione delle missioni Shuttle; la Cupola, ovvero il modulo di osservazione dell’ambiente esterno, diventato l’iconografia della missione Futura che vede Samantha Cristoforetti affacciata a un’altezza di 400 km sul nostro pianeta che scorre rappresentandosi con sfumature di colori sempre diversi e mostrandosi naturalmente vivente.

Un mese dopo la nascita della nuova ALTEC, la società specializzata nel supporto ingegneristico e logistico spaziale ed espressione della joint-venture Thales Alenia Space Italia e Agenzia Spaziale Italiana, che hanno deciso di trasformarla in una aerospace company in funzione di un allargamento dello spettro delle attività ad alto valore tecnologico per i diversi settori del mondo aerospaziale, Torino viene celebrata come città dello spazio. Avviene nel corso della visita dell’astronauta Samantha Cristoforetti, giunta a incontrare il team e la struttura che nel corso degli anni hanno consentito all’Italia di realizzare il 50% del volume abitabile della stazione spaziale internazionale dove lei ha vissuto per 200 giorni consecutivi, stabilendo il record di permanenza femminile in orbita. Un incontro esteso poi alla città per significare l’importanza del polo aerospaziale industriale e ingegneristico sviluppatosi all’ombra della mole Antonelliana, e che ha elaborato soluzioni avanzate per i programmi spaziali congiunti di ESA e NASA, a cominciare dallo Spacelab, il primo laboratorio spaziale progettato nella seconda metà degli anni ’70 dall’equipe diretta dall’ing. Ernesto Vallerani e che avrebbe volato nella stiva dello Space Shuttle effettuando la prima missione STS9 il 28 novembre 1983 con a bordo quattro esperimenti italiani. Da allora l’Italia, grazie soprattutto al ruolo del polo torinese e di Thales Alenia Space Italia, ha contribuito in modo significativo ai nuovi successi, fornendo alla complesso orbitale una serie di elementi cardine: il laboratorio europeo Columbus; due moduli di connessione (Nodo 2 e Nodo 3) che sono frutto dell’accordo trilaterale tra ASI, ESA e NASA; tre moduli logistici MPLM (Multi-Purpose Logistic Module, chiamati Leonardo, Raffaello e Donatello), realizzati sulla base di un accordo bilaterale tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la NASA, uno dei quali (Leonardo) trasformato in modulo permanente attraccato alla ISS a conclusione delle missioni Shuttle; la Cupola, ovvero il modulo di osservazione dell’ambiente esterno, diventato l’iconografia della missione Futura che vede Samantha Cristoforetti affacciata a un’altezza di 400 km sul nostro pianeta che scorre rappresentandosi con sfumature di colori sempre diversi e mostrandosi naturalmente vivente.  A Torino sono stati costruiti anche i cinque Veicoli di Trasferimento Automatizzato (ATV), lanciati dal razzo vettore europeo Ariane-5, primi veicoli spaziali progettati per condurre operazioni di attracco automatizzate potendo sfruttare sistemi di navigazione ad altissima precisione.

A Torino sono stati costruiti anche i cinque Veicoli di Trasferimento Automatizzato (ATV), lanciati dal razzo vettore europeo Ariane-5, primi veicoli spaziali progettati per condurre operazioni di attracco automatizzate potendo sfruttare sistemi di navigazione ad altissima precisione.

Oltre ad avere un ruolo di primo piano nelle attività di supporto alla stazione spaziale internazionale e agli esperimenti scientifici in orbita, ALTEC è uno dei centri di controllo della missione ExoMars, prima missione dell’Agenzia Spaziale Europea sul Pianeta Rosso, con lancio previsto il 14 marzo da Baikonour. La prima fase prevede l’ingresso in orbita di Marte della sonda (TGO, Trace Gas Orbiter) che indagherà la presenza di metano e altri gas presenti nell’atmosfera, mentre il modulo denominato Schiaparelli, in onore dell’astronomo italiano che ha effettuato la prime osservazione dei ‘canali’ marziani, contenente la stazione meteo (Dreams) e altri strumenti, atterrerà su Marte anche per testare nuovi sistemi di discesa. La seconda parte della missione Exomars, in programma nel 2018, prevede lo sbarco sul Pianeta Rosso di un innovativo rover capace di muoversi e dotato di strumenti per penetrarne ed analizzarne il suolo.

Per questa seconda parte entra in gioco il Centro di Controllo del Rover Exomars (Rover Operations Control Centre – ROCC) di ALTEC a Torino, con annessa area di simulazione marziana, una delle tappe della visita dall’astronauta Samantha Cristoforetti, giunta a testimoniare il valore della ricerca spaziale e la stretta correlazione tra le attività sulla stazione orbitale, svolte in preparazione di periodi lunga permanenza in assenza di gravità, e le fase di avvicinamento alla prima missione umane su Marte.

TORINO CITTA’ DELLO SPAZIO

Giovedì 3 marzo 2016 – ore 19:00

Arsenale della Pace

www.sermig.org/diretta-streaming

da Sorrentino | Feb 11, 2016 | Astronomia, Attualità, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

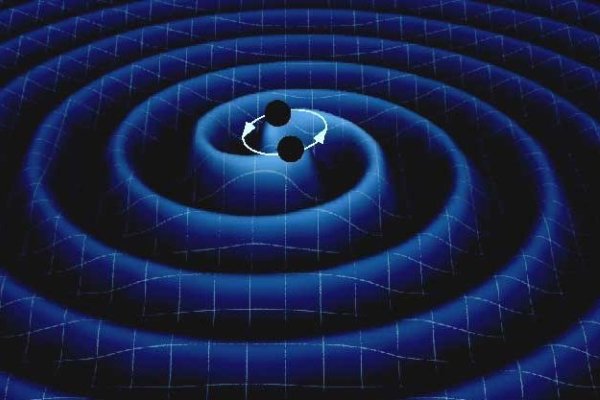

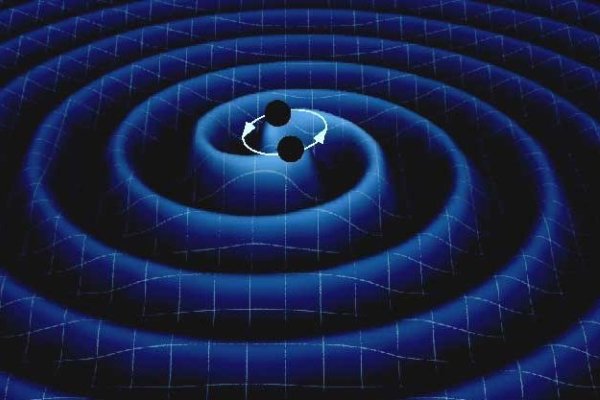

Con una conferenza stampa contestuale, tenuta negli Stati Uniti dalla National Science Foundation, e in Italia a Cascina di Pisa , sede dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo Virgo, è stata annunciata ufficialmente la prima rivelazione di un’onda gravitazionale da parte dell’interferometro LIGO. Un risultato storico conseguito grazie alla collaborazione italoamericana e che apre una nuova era per la ricerca astrofisica, in cui il nostro Paese con l’Istituto Nazionale di Astrofisica gioca un ruolo da protagonista a livello mondiale. Le onde gravitazionali sono minuscole increspature dello spazio-tempo previste esattamente cent’anni fa dalla teoria della Relatività elaborata da Albert Einstein, che trova finalmente conferma.

Con una conferenza stampa contestuale, tenuta negli Stati Uniti dalla National Science Foundation, e in Italia a Cascina di Pisa , sede dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo Virgo, è stata annunciata ufficialmente la prima rivelazione di un’onda gravitazionale da parte dell’interferometro LIGO. Un risultato storico conseguito grazie alla collaborazione italoamericana e che apre una nuova era per la ricerca astrofisica, in cui il nostro Paese con l’Istituto Nazionale di Astrofisica gioca un ruolo da protagonista a livello mondiale. Le onde gravitazionali sono minuscole increspature dello spazio-tempo previste esattamente cent’anni fa dalla teoria della Relatività elaborata da Albert Einstein, che trova finalmente conferma.

Da adesso diventa determinante infatti individuare e caratterizzare cosa produce le onde gravitazionali, indagando in ogni banda dello spettro elettromagnetico, dalle onde radio fino ai raggi gamma. Per far questo sono stati già stati avviati importanti programmi osservativi che coinvolgono gruppi di ricerca INAF, supportati da dati raccolti con strumentazione da Terra e dallo spazio.

«Quella del gruppo LIGO/Virgo è una scoperta epocale che apre nuovi orizzonti per l’astrofisica e vede il nostro Istituto già proiettato nelle osservazioni delle possibili sorgenti di onde gravitazionali nell’universo» commenta Nicolò D’Amico, presidente dell’INAF.

L’allerta inviato da LIGO in seguito al possibile passaggio di un’onda gravitazionale nel settembre 2015, poi confermato, vede il contributo dell’INAF, con telescopi terrestri, nella ricerca della elusiva sorgente che può aver prodotto quel segnale. Grazie a uno specifico accordo con i gruppi di ricerca degli interferometri LIGO e Virgo (quest’ultimo situato a Cascina in provincia di Pisa, un progetto congiunto tra INFN e CNRS), quando un possibile segnale gravitazionale viene rivelato, i ricercatori dell’INAF vengono avvisati e hanno accesso ai dati sulla stima della posizione in cielo da cui proviene l’eventuale onda gravitazionale. Su questa base è stato avviato il progetto dal titolo “Gravitational Wave Astronomy with the first detections of adLIGO and adVIRGO experiments” il cui principal investigator è Enzo Brocato, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma.

«Per l’evento del settembre 2015, il nostro team INAF, che lavora 24 ore su 24 ed è composto da ricercatori di Napoli, Roma, Milano, Urbino, Bologna, Padova, Pisa e Cagliari, è stato in grado di rispondere rapidamente all’ “allerta” e iniziare le osservazioni ai telescopi – spiega Enzo Brocato – Siamo stati tra i primi ad attivare le osservazioni da Terra e abbiamo monitorato circa 100 gradi quadrati con il telescopio VST installato all’Osservatorio di Paranal dell’ESO, sulle Ande cilene. Le nostre prime analisi – prosegue Brocato – sembrano confermare la difficoltà, previste dalla teoria, di individuare nella banda elettromagnetica eventi di coalescenza di due buchi neri. Come sapevamo, scoprire una controparte elettromagnetica astrofisica di un’onda gravitazionale è una ricerca complessa, ma è proprio questo che ci spinge a fare sempre meglio!»

La ricerca oltre alla banda ottica si estende a tutte le lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico: dalle onde radio ai raggi gamma. Per far questo i ricercatori utilizzano anche i telescopi che lavorano nello spazio come Swift (missione NASA con partecipazione di Italia e Regno Unito), che osserva nelle bande della luce ultravioletta, i raggi X e gamma, Fermi (missione NASA con importanti contributi da Italia, Giappone, Francia e Svezia), dedicata allo studio dell’universo nei raggi gamma e la missione tutta italiana AGILE, nelle quali l’INAF ha importanti partecipazioni, portate avanti con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.

La ricerca oltre alla banda ottica si estende a tutte le lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico: dalle onde radio ai raggi gamma. Per far questo i ricercatori utilizzano anche i telescopi che lavorano nello spazio come Swift (missione NASA con partecipazione di Italia e Regno Unito), che osserva nelle bande della luce ultravioletta, i raggi X e gamma, Fermi (missione NASA con importanti contributi da Italia, Giappone, Francia e Svezia), dedicata allo studio dell’universo nei raggi gamma e la missione tutta italiana AGILE, nelle quali l’INAF ha importanti partecipazioni, portate avanti con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.

«Dopo più di cinquant’anni di ricerca, la rivelazione diretta di onde gravitazionali ci permetterà di aprire un nuovo capitolo dell’astrofisica, basato su una nuova tecnica osservativa mai sfruttata in precedenza» dice Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. «In questo ambito gli esperimenti spaziali giocheranno un ruolo decisivo sia contribuendo a localizzare le sorgenti gravitazionali per mezzo di segnali luminosi (raggi X e raggi gamma) sia realizzando interferometri come quelli realizzati a terra ma milioni di volte più grandi e sensibili, posti nello spazio, strumenti di cui l’esperimento Lisa Pathfinder recentemente messo in orbita con l’ultimo lancio del Vega è il precursore».

Tra i ricercatori dell’INAF che sono coinvolti nella ricerca di sorgenti di onde gravitazionali con missioni spaziali, c’è anche il team di INTEGRAL, satellite dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per l’astrofisica nei raggi X e gamma.

«INTEGRAL viene costantemente allertato in tempo reale dai colleghi di LIGO quando rivelano l’arrivo sulla terra di segnali gravitazionali, come nel caso dell’evento del settembre scorso» dice Pietro Ubertini, direttore dell’INAF-IAPS e responsabile del gruppo italiano per la ricerca delle sorgenti di onde gravitazionali con INTEGRAL. «L’esperimento LIGO ha rivelato un segnale gravitazionale di notevole intensità ma non è stato in grado di decifrare la direzione di arrivo. Quindi nulla sappiamo sulla sorgente cosmica che ha causato questa collisione tra buchi neri, né dove sia esattamente nel cielo: una galassia gigante? due buchi neri isolati che viaggiano nello spazio? E’ quanto cerchiamo di scoprire anche con INTEGRAL, grazie al suo grande campo di vista ed elevata sensibilità».

da Sorrentino | Feb 6, 2016 | Attualità, Missioni, Primo Piano

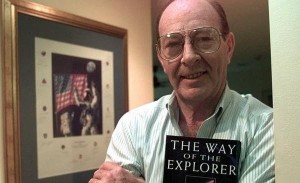

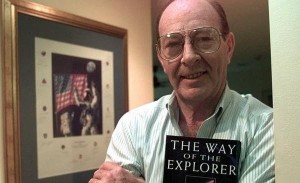

In coincidenza del 45mo anniversario della missione Apollo 14, che si svolse tra il 31 gennaio e il 9 febbraio 1971, è scomparso anche Edgar Mitchell, l’ultimo dei tre componenti quell’equipaggio che riportò l’uomo sulla Luna dopo il fallimento di Apollo 13. Mitchell, morto in Florida a 85 anni, è stato il sesto uomo a posare il suo piede sulla Luna, preceduto dal compagno di viaggio e comandante della missione, Alan Shepard Jr. In orbita, nel modulo di comando Kitty Hawk, restò Stuart Roosa. Edgar Mitchell sbarcò proprio il 5 febbraio 1971. Nella NASA dal 1966, fu selezionato per la sua unica missione spaziale con il ruolo di pilota del modulo lunare Antares di Apollo 14. La manovra di allunaggio si rivelò abbastanza difficile, in primo luogo a causa di un falso allarme dovuto all’accensione della spia che segnalava l’aborto della discesa. Con sangue freddo e risolutezza, Mitchell reimpostò la sequenza sul computer di bordo impedendo che questo innescasse automaticamente la manovra di risalita per la quale era stato programmato in caso di problemi tecnici. In fase di avvicinamento alla superficie lunare, Mitchell dovette resettare anche il radar altimetro, che aveva smesso di funzionare. Il ripristino avvenne prima che Antares arrivasse a meno di tre chilometri di altezza dal suolo, quota sotto la quale ancora una volta sarebbe

In coincidenza del 45mo anniversario della missione Apollo 14, che si svolse tra il 31 gennaio e il 9 febbraio 1971, è scomparso anche Edgar Mitchell, l’ultimo dei tre componenti quell’equipaggio che riportò l’uomo sulla Luna dopo il fallimento di Apollo 13. Mitchell, morto in Florida a 85 anni, è stato il sesto uomo a posare il suo piede sulla Luna, preceduto dal compagno di viaggio e comandante della missione, Alan Shepard Jr. In orbita, nel modulo di comando Kitty Hawk, restò Stuart Roosa. Edgar Mitchell sbarcò proprio il 5 febbraio 1971. Nella NASA dal 1966, fu selezionato per la sua unica missione spaziale con il ruolo di pilota del modulo lunare Antares di Apollo 14. La manovra di allunaggio si rivelò abbastanza difficile, in primo luogo a causa di un falso allarme dovuto all’accensione della spia che segnalava l’aborto della discesa. Con sangue freddo e risolutezza, Mitchell reimpostò la sequenza sul computer di bordo impedendo che questo innescasse automaticamente la manovra di risalita per la quale era stato programmato in caso di problemi tecnici. In fase di avvicinamento alla superficie lunare, Mitchell dovette resettare anche il radar altimetro, che aveva smesso di funzionare. Il ripristino avvenne prima che Antares arrivasse a meno di tre chilometri di altezza dal suolo, quota sotto la quale ancora una volta sarebbe

ARP2725759

scattato il meccanismo di risalita. Il modulo potè completare la discesa e posarsi sull’altopiano di Fra Mauro. Shepard e Mitchell effettuarono due attività extra-veicolari per una durata complessiva superiore a nove ore, raccogliendo 43 kg di rocce e installando una serie di strumenti scientifici. Lo sbarco di Apollo 14 sulla Luna si concluse con il celebre finale di Shepard, che giocò a golf con due palline spedite molto lontano grazie alla gravità ridotta. Mitchell, da parte sua, utilizzò un’asta per farne un giavellotto. L’equipaggio di Apollo 14 fu anche l’ultimo a doversi sottoporre alla quarantena una volta rientrato sulla Terra.

Mitchell aveva fatto parte dell’equipaggio di riserva di Apollo 9 e fu ancora riserva del pilota del modulo lunare di Apollo 10. Ma ebbe un ruolo fondamentale durante le fasi di salvataggio di Apollo 13, quando si prodigò in una serie di test al simulatore del modulo lunare per consentire ai colleghi nello spazio di conservare energia sufficiente ad avvicinarsi alla Terra rimando agganciati al modulo di comando fuori uso.  Insignito della Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti, Mitchell fu ancora riserva del pilota del modulo lunare per la missione Apollo 16. Dopo aver lasciato la NASA, ha scritto numerosi libri, dicendosi convinto della esistenza degli Ufo, ed è stato inserito nella International Space Hall of Fame nel 1979 e nella U.S. Astronaut Hall of Fame nel 1997. Apollo 14 così perde anche il terzo dei suoi astronauti, dopo Roosa, scomparso nel 1994, e Shepard nel 1998.

Insignito della Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti, Mitchell fu ancora riserva del pilota del modulo lunare per la missione Apollo 16. Dopo aver lasciato la NASA, ha scritto numerosi libri, dicendosi convinto della esistenza degli Ufo, ed è stato inserito nella International Space Hall of Fame nel 1979 e nella U.S. Astronaut Hall of Fame nel 1997. Apollo 14 così perde anche il terzo dei suoi astronauti, dopo Roosa, scomparso nel 1994, e Shepard nel 1998.

da Sorrentino | Gen 31, 2016 | Attualità, Politica Spaziale, Primo Piano, Recensioni

Prima e dopo Samantha Cristoforetti, c’era, c’è e ci sarà una donna italiana che è tutt’uno con i programmi spaziali. Simonetta Di Pippo, 56 anni, radici nell’Agenzia Spaziale Italiana e già Direttore del Volo Umano presso l’Agenzia Spaziale Europea e consigliere speciale del Direttore Generale dell’ESA, da marzo 2014 è Direttore dell’United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), con sede a Vienna. Grazie a lei, per la prima volta l’Italia è ai vertici dell’organismo responsabile per i programmi dell’ONU di promozione della cooperazione internazionale nel settore spaziale. E a Simonetta Di Pippo il supplemento settimanale del quotidiano La Repubblica, “D”, ha dedicato copertina e servizio di apertura.

Prima e dopo Samantha Cristoforetti, c’era, c’è e ci sarà una donna italiana che è tutt’uno con i programmi spaziali. Simonetta Di Pippo, 56 anni, radici nell’Agenzia Spaziale Italiana e già Direttore del Volo Umano presso l’Agenzia Spaziale Europea e consigliere speciale del Direttore Generale dell’ESA, da marzo 2014 è Direttore dell’United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), con sede a Vienna. Grazie a lei, per la prima volta l’Italia è ai vertici dell’organismo responsabile per i programmi dell’ONU di promozione della cooperazione internazionale nel settore spaziale. E a Simonetta Di Pippo il supplemento settimanale del quotidiano La Repubblica, “D”, ha dedicato copertina e servizio di apertura.

“Accedere allo spazio e’ una questione di democrazia. Che a sua volta crea democrazia sulla terra e sempre più’ la creera’”. Simonetta Di Pippo, astrofisica italiana di fama mondiale e presidente co-fondatrice dell’associazione internazionale Women in Aerospace Europe, lo spiega a D di Repubblica nelle sue vesti di responsabile dell’Ufficio delle Nazioni Unite che si occupa di questioni spaziali. Per questo “e’ necessario che l’accessibilità dello spazio sia tutelata. Che avvenga in maniera sostenibile e che progredisca. Simonetta Di Pippo – scrive D – è lì, nel posto chiave delle Nazionì Uni¬te dove già oggi si lavora per questo. “Il motivo per cui questo lavoro mi appassiona è che siamo in un momento chiave e c’e’ da pensare al futuro”. La sua astrodiplomazia comincia dai satelliti che girano intorno allaTerra e che devono essere impiegati anche laddove i nostri problemi di smartphone o di film on demand non sono prioritari.

L’UNOOSA usa infatti quei dati “per intervenire durante i disastri naturali, come alluvioni, frane, terremoti. Oppure per pianificare la ricostruzione, ed evitare che alla piena successiva le case si trovino di nuovo li, dove il fiume tornerà a esondare. Ma gli stessi dati possiamo anche usarli per l’agricoltura, quando si devono strappare i campi al deserto che avanza. Oppure per individuare villaggi di profughi che si sono installati nel Sahara all’insaputa di tutti. E così via”.

E’ un lavoro non sempre lineare: “Perché ci sono paesi – spiega – in cui le condizioni di vita medie sono arretrate, ma che hanno eccellenti programmi spaziali. Come l’India. Difficile definirla terzo mondo, se parliamo dell’India che è arrivata su Marte con la sonda Mangalyaan, senza sbagliare un colpo e spendendo quasi dieci volte meno di quello che ha speso la Nasa per la sua analoga missione”. Ma il punto per la Di Pippo è anche questo: “L’astrodiplomazia interviene su una geografia diversa da quella che vediamo noi, e nello spa¬ zio le cose in genere vanno un po’ meglio che quaggiù”. Un esempio? Stati Uniti e Russia, in questo periodo, sul¬la Terra non vanno molto d’accordo, invece «nello spazio lavorano insieme, in pace. E devono continuare a farlo, prosegue la Di Pippo insistendo sul “devono”.

da Sorrentino | Gen 9, 2016 | Attualità, Politica Spaziale, Primo Piano

Samantha vede il suo futuro con gli occhi a mandorla. In una intervista a corriere.it l’astronauta Cristoforetti, che si è lasciata alle spalle la missione spaziale record per una donna con 200 giorni consecutivi trascorsi in orbita, pianifica le prossime attività nel centro di addestramento dell’Agenzia Spaziale Europea a Colonia. Il primo dei due progetti che la vedono impegnata riguarda la collaborazione con la Cina nel campo delle missioni umane nello spazio. Per questo motivo si accinge a intraprendere lo studio della lingua cinese. Non è escluso, infatti, che in futuro l’ESA possa inviare un proprio astronauta a bordo della stazione spaziale Tiangong. E AstroSamantha , che è anche ufficiale dell’Aeronautica Militare, sarebbe una candidata accreditata, grazie anche all’esperienza accumulata a bordo della ISS e in virtù delle sue campagne di comunicazione che ne fanno una perfetta ambasciatrice dei valori insiti nelle attività spaziali. L’altra metà del futuro, come dichiara la stessa Cristoforetti, riguarda lo studio delle missioni sulla Luna, vista come tappa intermedia verso la conquista di Marte ma anche base di ricerca permanente.

Samantha vede il suo futuro con gli occhi a mandorla. In una intervista a corriere.it l’astronauta Cristoforetti, che si è lasciata alle spalle la missione spaziale record per una donna con 200 giorni consecutivi trascorsi in orbita, pianifica le prossime attività nel centro di addestramento dell’Agenzia Spaziale Europea a Colonia. Il primo dei due progetti che la vedono impegnata riguarda la collaborazione con la Cina nel campo delle missioni umane nello spazio. Per questo motivo si accinge a intraprendere lo studio della lingua cinese. Non è escluso, infatti, che in futuro l’ESA possa inviare un proprio astronauta a bordo della stazione spaziale Tiangong. E AstroSamantha , che è anche ufficiale dell’Aeronautica Militare, sarebbe una candidata accreditata, grazie anche all’esperienza accumulata a bordo della ISS e in virtù delle sue campagne di comunicazione che ne fanno una perfetta ambasciatrice dei valori insiti nelle attività spaziali. L’altra metà del futuro, come dichiara la stessa Cristoforetti, riguarda lo studio delle missioni sulla Luna, vista come tappa intermedia verso la conquista di Marte ma anche base di ricerca permanente.

da Sorrentino | Dic 29, 2015 | Attualità, Politica Spaziale, Primo Piano

Il 17 dicembre 2015, durante la permanenza del primo astronauta britannico Tim Peake sulla Stazione Spaziale Internazionale, il noto editorialista del Guardian Simon Jenkins ha sollevato una serie di critiche al governo di Londra nei confronti dei voli umani verso lo spazio, sostenendo in sintesi che i fondi pubblici destinati allo spazio sono molto alti e troppo spesso destinati ad alimentare la vanità più che i bisogni.

Il 17 dicembre 2015, durante la permanenza del primo astronauta britannico Tim Peake sulla Stazione Spaziale Internazionale, il noto editorialista del Guardian Simon Jenkins ha sollevato una serie di critiche al governo di Londra nei confronti dei voli umani verso lo spazio, sostenendo in sintesi che i fondi pubblici destinati allo spazio sono molto alti e troppo spesso destinati ad alimentare la vanità più che i bisogni.

Non v’è dubbio che le attività spaziali, come oggi concepite, siano sostanzialmente viste come gesti pionieristici con lo scopo di spostare un po’ più in là l’orizzonte dell’umanità, e percepite, e talvolta utilizzate, come veri e propri strumenti politici. L’impresa di Tim Peake è ritenuta “eroica” nel Regno Unito, mentre gli italiani hanno familiarizzato con astroLuca e astroSamantha. Al di là del clamore e dell’interesse che le varie missioni possono suscitare grazie alle azioni specifiche degli enti spaziali, richiamando così l’attenzione dell’opinione pubblica sui loro programmi anche per trovare il necessario consenso e puntare al consolidamento del budget, il vero obiettivo dovrebbe essere rappresentato dalla consapevolezza che occorre rendere lo spazio davvero possibile per tutti. Le oltre 600 persone andate nello spazio nei circa 60 anni di era astronautica non possono bastare a sostenere il concetto di Quarto Ambiente, di cui si parla da tre decenni. E’ giunto il momento che le attività spaziali diventino parte integrante della vita quotidiana e questo richiede la più ampia apertura del settore ai privati, così come sta accadendo negli Stati Uniti da qualche anno.

Jenkins in effetti dichiara anche di esser stato allettato dall’idea di acquistare un biglietto per un volo suborbitale sulla SpaceShipTwo di Virgin Galactic, desistendo poi quando ha percepito con non poca superficialità che i livelli di sicurezza garantiti sono all’incirca quelli del bungee jumping. Appare evidente che la sicurezza offerta inizialmente da sistemi rivoluzionari sia minore di quella di sistemi consolidati; tuttavia, solo sviluppando nuovi sistemi e la tecnologia che li accompagna si potrà arrivare ad un’affidabilità paragonabile a quella dell’attuale aviazione commerciale. Un esempio è rappresentato dal progetto Hyplane sostenuto dal Center for Near Space. Un piccolo velivolo ipersonico in grado di realizzare indifferentemente due missioni diverse: un volo di crociera intercontinentale a 30 km di quota e un volo spaziale suborbitale fino a 100 km. E’ inimmaginabile vedere concretizzato tale progetto senza investitori privati, in grado di valutare il business plan e puntare al suo sviluppo per il recupero degli investimenti prima e il vero guadagno poi.

Jenkins in effetti dichiara anche di esser stato allettato dall’idea di acquistare un biglietto per un volo suborbitale sulla SpaceShipTwo di Virgin Galactic, desistendo poi quando ha percepito con non poca superficialità che i livelli di sicurezza garantiti sono all’incirca quelli del bungee jumping. Appare evidente che la sicurezza offerta inizialmente da sistemi rivoluzionari sia minore di quella di sistemi consolidati; tuttavia, solo sviluppando nuovi sistemi e la tecnologia che li accompagna si potrà arrivare ad un’affidabilità paragonabile a quella dell’attuale aviazione commerciale. Un esempio è rappresentato dal progetto Hyplane sostenuto dal Center for Near Space. Un piccolo velivolo ipersonico in grado di realizzare indifferentemente due missioni diverse: un volo di crociera intercontinentale a 30 km di quota e un volo spaziale suborbitale fino a 100 km. E’ inimmaginabile vedere concretizzato tale progetto senza investitori privati, in grado di valutare il business plan e puntare al suo sviluppo per il recupero degli investimenti prima e il vero guadagno poi.

Anni fa l’Agenzia Spaziale Italiana costituì un gruppo di lavoro per valutare la possibilità che l’Italia sviluppasse una propria ed indipendente missione automatica (senza uomo a bordo) verso la Luna. Il risultato fu la fattibilità tecnica ma la totale inopportunità dato che per diversi anni tutti i fondi governativi avrebbero dovuto essere destinati all’impresa. Allo stesso modo, da tempo si parla di una missione umana su Marte e se ne stima il costo in 1.5 trilioni di dollari; tenuto conto che la somma dei budget di tutte le agenzie spaziali del mondo vale circa 50 miliardi di dollari all’anno, occorrerebbero circa 30 anni per realizzare questo sogno, ma togliendo risorse ad ogni altra iniziativa.

Detto che realizzare un km di autostrada costa mediamente tra i 10 ed i 35 M€ (la variante di valico inaugurata pochi giorni fa è costata 67 M€/km!), il budget annuo dell’Agenzia Spaziale Italiana equivale a circa 25 km di autostrada o, se si vuole, a un caffè al mese per ogni italiano! I cittadini europei pagano un po’ meno, un caffè ogni due mesi, data la presenza di molti Stati che investono meno dell’Italia. Non è difficile quindi convincersi di come dopo tutto i budget spaziali siano ridotti, a differenza di quanto il cittadino creda. Per contro, quello stesso cittadino non sempre si rende conto che una quantità di cose che lo circondano, e che usa quotidianamente, si basa su tecnologia spaziale: velcro, pennarello, pentola antiaderente, microprocessore, telefono cellulare, TV satellitare, sistemi di geo-posizionamento, previsioni meteorologiche, joystick, tessuti tecnici per tute sportive (gore-tex) o indumenti ignifughi (nomex) o coperte termiche (mylar), solo per citarne alcuni. In sintesi, Jenkins è del tutto fuori strada quando fa rilevare come i fondi spesi per missioni spaziali abbiano più l’aspetto della “vanity fair” che una reale esigenza della popolazione.

Eppure, come dicevamo, questi preziosi fondi non bastano perché lo Spazio possa a tutti gli effetti diventare parte integrante del mondo in cui viviamo. L’utilizzazione massiccia della risorsa Spazio porterà incommensurabili benefici sulla Terra, ma perché ciò avvenga occorrono investimenti ben superiori a quelli che tutti i governi insieme potrebbero mai accollarsi. Per questo motivo il CNS promuove l’allargamento ai privati del mondo spaziale, sia per aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle ricadute tecnologiche, sia per un ampio coinvolgimento di industriali ed investitori in genere. In tale visione rientra il progetto OrbiTecture, proposto dal CNS e orientato allo studio di un nodo infrastrutturale di futura generazione che, collocato in un punto dello spazio geo-lunare, possa vedere la presenza continua di molte decine di persone e garantire le funzioni di molo di attracco, hangar di manutenzione ed integrazione, laboratorio scientifico e abitazione (resort e/o hotel). Al progetto OrbiTecture si lega anche il Concorso di Idee FLOR2050 dedicato agli studenti delle scuole superiori di ogni tipo per far emergere nuove visioni e caratterizzazioni della funzione Resort.

Eppure, come dicevamo, questi preziosi fondi non bastano perché lo Spazio possa a tutti gli effetti diventare parte integrante del mondo in cui viviamo. L’utilizzazione massiccia della risorsa Spazio porterà incommensurabili benefici sulla Terra, ma perché ciò avvenga occorrono investimenti ben superiori a quelli che tutti i governi insieme potrebbero mai accollarsi. Per questo motivo il CNS promuove l’allargamento ai privati del mondo spaziale, sia per aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle ricadute tecnologiche, sia per un ampio coinvolgimento di industriali ed investitori in genere. In tale visione rientra il progetto OrbiTecture, proposto dal CNS e orientato allo studio di un nodo infrastrutturale di futura generazione che, collocato in un punto dello spazio geo-lunare, possa vedere la presenza continua di molte decine di persone e garantire le funzioni di molo di attracco, hangar di manutenzione ed integrazione, laboratorio scientifico e abitazione (resort e/o hotel). Al progetto OrbiTecture si lega anche il Concorso di Idee FLOR2050 dedicato agli studenti delle scuole superiori di ogni tipo per far emergere nuove visioni e caratterizzazioni della funzione Resort.

Rino Russo

Direttore Center for Near Space

Vincenzo Torre

Vicedirettore Center for Near Space

Un mese dopo la nascita della nuova ALTEC, la società specializzata nel supporto ingegneristico e logistico spaziale ed espressione della joint-venture Thales Alenia Space Italia e Agenzia Spaziale Italiana, che hanno deciso di trasformarla in una aerospace company in funzione di un allargamento dello spettro delle attività ad alto valore tecnologico per i diversi settori del mondo aerospaziale, Torino viene celebrata come città dello spazio. Avviene nel corso della visita dell’astronauta Samantha Cristoforetti, giunta a incontrare il team e la struttura che nel corso degli anni hanno consentito all’Italia di realizzare il 50% del volume abitabile della stazione spaziale internazionale dove lei ha vissuto per 200 giorni consecutivi, stabilendo il record di permanenza femminile in orbita. Un incontro esteso poi alla città per significare l’importanza del polo aerospaziale industriale e ingegneristico sviluppatosi all’ombra della mole Antonelliana, e che ha elaborato soluzioni avanzate per i programmi spaziali congiunti di ESA e NASA, a cominciare dallo Spacelab, il primo laboratorio spaziale progettato nella seconda metà degli anni ’70 dall’equipe diretta dall’ing. Ernesto Vallerani e che avrebbe volato nella stiva dello Space Shuttle effettuando la prima missione STS9 il 28 novembre 1983 con a bordo quattro esperimenti italiani. Da allora l’Italia, grazie soprattutto al ruolo del polo torinese e di Thales Alenia Space Italia, ha contribuito in modo significativo ai nuovi successi, fornendo alla complesso orbitale una serie di elementi cardine: il laboratorio europeo Columbus; due moduli di connessione (Nodo 2 e Nodo 3) che sono frutto dell’accordo trilaterale tra ASI, ESA e NASA; tre moduli logistici MPLM (Multi-Purpose Logistic Module, chiamati Leonardo, Raffaello e Donatello), realizzati sulla base di un accordo bilaterale tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la NASA, uno dei quali (Leonardo) trasformato in modulo permanente attraccato alla ISS a conclusione delle missioni Shuttle; la Cupola, ovvero il modulo di osservazione dell’ambiente esterno, diventato l’iconografia della missione Futura che vede Samantha Cristoforetti affacciata a un’altezza di 400 km sul nostro pianeta che scorre rappresentandosi con sfumature di colori sempre diversi e mostrandosi naturalmente vivente.

Un mese dopo la nascita della nuova ALTEC, la società specializzata nel supporto ingegneristico e logistico spaziale ed espressione della joint-venture Thales Alenia Space Italia e Agenzia Spaziale Italiana, che hanno deciso di trasformarla in una aerospace company in funzione di un allargamento dello spettro delle attività ad alto valore tecnologico per i diversi settori del mondo aerospaziale, Torino viene celebrata come città dello spazio. Avviene nel corso della visita dell’astronauta Samantha Cristoforetti, giunta a incontrare il team e la struttura che nel corso degli anni hanno consentito all’Italia di realizzare il 50% del volume abitabile della stazione spaziale internazionale dove lei ha vissuto per 200 giorni consecutivi, stabilendo il record di permanenza femminile in orbita. Un incontro esteso poi alla città per significare l’importanza del polo aerospaziale industriale e ingegneristico sviluppatosi all’ombra della mole Antonelliana, e che ha elaborato soluzioni avanzate per i programmi spaziali congiunti di ESA e NASA, a cominciare dallo Spacelab, il primo laboratorio spaziale progettato nella seconda metà degli anni ’70 dall’equipe diretta dall’ing. Ernesto Vallerani e che avrebbe volato nella stiva dello Space Shuttle effettuando la prima missione STS9 il 28 novembre 1983 con a bordo quattro esperimenti italiani. Da allora l’Italia, grazie soprattutto al ruolo del polo torinese e di Thales Alenia Space Italia, ha contribuito in modo significativo ai nuovi successi, fornendo alla complesso orbitale una serie di elementi cardine: il laboratorio europeo Columbus; due moduli di connessione (Nodo 2 e Nodo 3) che sono frutto dell’accordo trilaterale tra ASI, ESA e NASA; tre moduli logistici MPLM (Multi-Purpose Logistic Module, chiamati Leonardo, Raffaello e Donatello), realizzati sulla base di un accordo bilaterale tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la NASA, uno dei quali (Leonardo) trasformato in modulo permanente attraccato alla ISS a conclusione delle missioni Shuttle; la Cupola, ovvero il modulo di osservazione dell’ambiente esterno, diventato l’iconografia della missione Futura che vede Samantha Cristoforetti affacciata a un’altezza di 400 km sul nostro pianeta che scorre rappresentandosi con sfumature di colori sempre diversi e mostrandosi naturalmente vivente.  A Torino sono stati costruiti anche i cinque Veicoli di Trasferimento Automatizzato (ATV), lanciati dal razzo vettore europeo Ariane-5, primi veicoli spaziali progettati per condurre operazioni di attracco automatizzate potendo sfruttare sistemi di navigazione ad altissima precisione.

A Torino sono stati costruiti anche i cinque Veicoli di Trasferimento Automatizzato (ATV), lanciati dal razzo vettore europeo Ariane-5, primi veicoli spaziali progettati per condurre operazioni di attracco automatizzate potendo sfruttare sistemi di navigazione ad altissima precisione.

Con una conferenza stampa contestuale, tenuta negli Stati Uniti dalla National Science Foundation, e in Italia a Cascina di Pisa , sede dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo Virgo, è stata annunciata ufficialmente la prima rivelazione di un’onda gravitazionale da parte dell’interferometro LIGO. Un risultato storico conseguito grazie alla collaborazione italoamericana e che apre una nuova era per la ricerca astrofisica, in cui il nostro Paese con l’Istituto Nazionale di Astrofisica gioca un ruolo da protagonista a livello mondiale. Le onde gravitazionali sono minuscole increspature dello spazio-tempo previste esattamente cent’anni fa dalla teoria della Relatività elaborata da Albert Einstein, che trova finalmente conferma.

Con una conferenza stampa contestuale, tenuta negli Stati Uniti dalla National Science Foundation, e in Italia a Cascina di Pisa , sede dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo Virgo, è stata annunciata ufficialmente la prima rivelazione di un’onda gravitazionale da parte dell’interferometro LIGO. Un risultato storico conseguito grazie alla collaborazione italoamericana e che apre una nuova era per la ricerca astrofisica, in cui il nostro Paese con l’Istituto Nazionale di Astrofisica gioca un ruolo da protagonista a livello mondiale. Le onde gravitazionali sono minuscole increspature dello spazio-tempo previste esattamente cent’anni fa dalla teoria della Relatività elaborata da Albert Einstein, che trova finalmente conferma. La ricerca oltre alla banda ottica si estende a tutte le lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico: dalle onde radio ai raggi gamma. Per far questo i ricercatori utilizzano anche i telescopi che lavorano nello spazio come Swift (missione NASA con partecipazione di Italia e Regno Unito), che osserva nelle bande della luce ultravioletta, i raggi X e gamma, Fermi (missione NASA con importanti contributi da Italia, Giappone, Francia e Svezia), dedicata allo studio dell’universo nei raggi gamma e la missione tutta italiana AGILE, nelle quali l’INAF ha importanti partecipazioni, portate avanti con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.

La ricerca oltre alla banda ottica si estende a tutte le lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico: dalle onde radio ai raggi gamma. Per far questo i ricercatori utilizzano anche i telescopi che lavorano nello spazio come Swift (missione NASA con partecipazione di Italia e Regno Unito), che osserva nelle bande della luce ultravioletta, i raggi X e gamma, Fermi (missione NASA con importanti contributi da Italia, Giappone, Francia e Svezia), dedicata allo studio dell’universo nei raggi gamma e la missione tutta italiana AGILE, nelle quali l’INAF ha importanti partecipazioni, portate avanti con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.

In coincidenza del 45mo anniversario della missione Apollo 14, che si svolse tra il 31 gennaio e il 9 febbraio 1971, è scomparso anche Edgar Mitchell, l’ultimo dei tre componenti quell’equipaggio che riportò l’uomo sulla Luna dopo il fallimento di Apollo 13. Mitchell, morto in Florida a 85 anni, è stato il sesto uomo a posare il suo piede sulla Luna, preceduto dal compagno di viaggio e comandante della missione, Alan Shepard Jr. In orbita, nel modulo di comando Kitty Hawk, restò Stuart Roosa. Edgar Mitchell sbarcò proprio il 5 febbraio 1971. Nella NASA dal 1966, fu selezionato per la sua unica missione spaziale con il ruolo di pilota del modulo lunare Antares di Apollo 14. La manovra di allunaggio si rivelò abbastanza difficile, in primo luogo a causa di un falso allarme dovuto all’accensione della spia che segnalava l’aborto della discesa. Con sangue freddo e risolutezza, Mitchell reimpostò la sequenza sul computer di bordo impedendo che questo innescasse automaticamente la manovra di risalita per la quale era stato programmato in caso di problemi tecnici. In fase di avvicinamento alla superficie lunare, Mitchell dovette resettare anche il radar altimetro, che aveva smesso di funzionare. Il ripristino avvenne prima che Antares arrivasse a meno di tre chilometri di altezza dal suolo, quota sotto la quale ancora una volta sarebbe

In coincidenza del 45mo anniversario della missione Apollo 14, che si svolse tra il 31 gennaio e il 9 febbraio 1971, è scomparso anche Edgar Mitchell, l’ultimo dei tre componenti quell’equipaggio che riportò l’uomo sulla Luna dopo il fallimento di Apollo 13. Mitchell, morto in Florida a 85 anni, è stato il sesto uomo a posare il suo piede sulla Luna, preceduto dal compagno di viaggio e comandante della missione, Alan Shepard Jr. In orbita, nel modulo di comando Kitty Hawk, restò Stuart Roosa. Edgar Mitchell sbarcò proprio il 5 febbraio 1971. Nella NASA dal 1966, fu selezionato per la sua unica missione spaziale con il ruolo di pilota del modulo lunare Antares di Apollo 14. La manovra di allunaggio si rivelò abbastanza difficile, in primo luogo a causa di un falso allarme dovuto all’accensione della spia che segnalava l’aborto della discesa. Con sangue freddo e risolutezza, Mitchell reimpostò la sequenza sul computer di bordo impedendo che questo innescasse automaticamente la manovra di risalita per la quale era stato programmato in caso di problemi tecnici. In fase di avvicinamento alla superficie lunare, Mitchell dovette resettare anche il radar altimetro, che aveva smesso di funzionare. Il ripristino avvenne prima che Antares arrivasse a meno di tre chilometri di altezza dal suolo, quota sotto la quale ancora una volta sarebbe

Insignito della Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti, Mitchell fu ancora riserva del pilota del modulo lunare per la missione Apollo 16. Dopo aver lasciato la NASA, ha scritto numerosi libri, dicendosi convinto della esistenza degli Ufo, ed è stato inserito nella International Space Hall of Fame nel 1979 e nella U.S. Astronaut Hall of Fame nel 1997. Apollo 14 così perde anche il terzo dei suoi astronauti, dopo Roosa, scomparso nel 1994, e Shepard nel 1998.

Insignito della Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti, Mitchell fu ancora riserva del pilota del modulo lunare per la missione Apollo 16. Dopo aver lasciato la NASA, ha scritto numerosi libri, dicendosi convinto della esistenza degli Ufo, ed è stato inserito nella International Space Hall of Fame nel 1979 e nella U.S. Astronaut Hall of Fame nel 1997. Apollo 14 così perde anche il terzo dei suoi astronauti, dopo Roosa, scomparso nel 1994, e Shepard nel 1998.

Prima e dopo Samantha Cristoforetti, c’era, c’è e ci sarà una donna italiana che è tutt’uno con i programmi spaziali. Simonetta Di Pippo, 56 anni, radici nell’Agenzia Spaziale Italiana e già Direttore del Volo Umano presso l’Agenzia Spaziale Europea e consigliere speciale del Direttore Generale dell’ESA, da marzo 2014 è Direttore dell’United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), con sede a Vienna. Grazie a lei, per la prima volta l’Italia è ai vertici dell’organismo responsabile per i programmi dell’ONU di promozione della cooperazione internazionale nel settore spaziale. E a Simonetta Di Pippo il supplemento settimanale del quotidiano La Repubblica, “D”, ha dedicato copertina e servizio di apertura.

Prima e dopo Samantha Cristoforetti, c’era, c’è e ci sarà una donna italiana che è tutt’uno con i programmi spaziali. Simonetta Di Pippo, 56 anni, radici nell’Agenzia Spaziale Italiana e già Direttore del Volo Umano presso l’Agenzia Spaziale Europea e consigliere speciale del Direttore Generale dell’ESA, da marzo 2014 è Direttore dell’United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), con sede a Vienna. Grazie a lei, per la prima volta l’Italia è ai vertici dell’organismo responsabile per i programmi dell’ONU di promozione della cooperazione internazionale nel settore spaziale. E a Simonetta Di Pippo il supplemento settimanale del quotidiano La Repubblica, “D”, ha dedicato copertina e servizio di apertura.

Samantha vede il suo futuro con gli occhi a mandorla. In una intervista a corriere.it l’astronauta Cristoforetti, che si è lasciata alle spalle la missione spaziale record per una donna con 200 giorni consecutivi trascorsi in orbita, pianifica le prossime attività nel centro di addestramento dell’Agenzia Spaziale Europea a Colonia. Il primo dei due progetti che la vedono impegnata riguarda la collaborazione con la Cina nel campo delle missioni umane nello spazio. Per questo motivo si accinge a intraprendere lo studio della lingua cinese. Non è escluso, infatti, che in futuro l’ESA possa inviare un proprio astronauta a bordo della stazione spaziale Tiangong. E AstroSamantha , che è anche ufficiale dell’Aeronautica Militare, sarebbe una candidata accreditata, grazie anche all’esperienza accumulata a bordo della ISS e in virtù delle sue campagne di comunicazione che ne fanno una perfetta ambasciatrice dei valori insiti nelle attività spaziali. L’altra metà del futuro, come dichiara la stessa Cristoforetti, riguarda lo studio delle missioni sulla Luna, vista come tappa intermedia verso la conquista di Marte ma anche base di ricerca permanente.

Samantha vede il suo futuro con gli occhi a mandorla. In una intervista a corriere.it l’astronauta Cristoforetti, che si è lasciata alle spalle la missione spaziale record per una donna con 200 giorni consecutivi trascorsi in orbita, pianifica le prossime attività nel centro di addestramento dell’Agenzia Spaziale Europea a Colonia. Il primo dei due progetti che la vedono impegnata riguarda la collaborazione con la Cina nel campo delle missioni umane nello spazio. Per questo motivo si accinge a intraprendere lo studio della lingua cinese. Non è escluso, infatti, che in futuro l’ESA possa inviare un proprio astronauta a bordo della stazione spaziale Tiangong. E AstroSamantha , che è anche ufficiale dell’Aeronautica Militare, sarebbe una candidata accreditata, grazie anche all’esperienza accumulata a bordo della ISS e in virtù delle sue campagne di comunicazione che ne fanno una perfetta ambasciatrice dei valori insiti nelle attività spaziali. L’altra metà del futuro, come dichiara la stessa Cristoforetti, riguarda lo studio delle missioni sulla Luna, vista come tappa intermedia verso la conquista di Marte ma anche base di ricerca permanente.

Il 17 dicembre 2015, durante la permanenza del primo astronauta britannico Tim Peake sulla Stazione Spaziale Internazionale, il noto editorialista del Guardian Simon Jenkins ha sollevato una serie di critiche al governo di Londra nei confronti dei voli umani verso lo spazio, sostenendo in sintesi che i fondi pubblici destinati allo spazio sono molto alti e troppo spesso destinati ad alimentare la vanità più che i bisogni.

Il 17 dicembre 2015, durante la permanenza del primo astronauta britannico Tim Peake sulla Stazione Spaziale Internazionale, il noto editorialista del Guardian Simon Jenkins ha sollevato una serie di critiche al governo di Londra nei confronti dei voli umani verso lo spazio, sostenendo in sintesi che i fondi pubblici destinati allo spazio sono molto alti e troppo spesso destinati ad alimentare la vanità più che i bisogni. Jenkins in effetti dichiara anche di esser stato allettato dall’idea di acquistare un biglietto per un volo suborbitale sulla SpaceShipTwo di Virgin Galactic, desistendo poi quando ha percepito con non poca superficialità che i livelli di sicurezza garantiti sono all’incirca quelli del bungee jumping. Appare evidente che la sicurezza offerta inizialmente da sistemi rivoluzionari sia minore di quella di sistemi consolidati; tuttavia, solo sviluppando nuovi sistemi e la tecnologia che li accompagna si potrà arrivare ad un’affidabilità paragonabile a quella dell’attuale aviazione commerciale. Un esempio è rappresentato dal progetto Hyplane sostenuto dal Center for Near Space. Un piccolo velivolo ipersonico in grado di realizzare indifferentemente due missioni diverse: un volo di crociera intercontinentale a 30 km di quota e un volo spaziale suborbitale fino a 100 km. E’ inimmaginabile vedere concretizzato tale progetto senza investitori privati, in grado di valutare il business plan e puntare al suo sviluppo per il recupero degli investimenti prima e il vero guadagno poi.

Jenkins in effetti dichiara anche di esser stato allettato dall’idea di acquistare un biglietto per un volo suborbitale sulla SpaceShipTwo di Virgin Galactic, desistendo poi quando ha percepito con non poca superficialità che i livelli di sicurezza garantiti sono all’incirca quelli del bungee jumping. Appare evidente che la sicurezza offerta inizialmente da sistemi rivoluzionari sia minore di quella di sistemi consolidati; tuttavia, solo sviluppando nuovi sistemi e la tecnologia che li accompagna si potrà arrivare ad un’affidabilità paragonabile a quella dell’attuale aviazione commerciale. Un esempio è rappresentato dal progetto Hyplane sostenuto dal Center for Near Space. Un piccolo velivolo ipersonico in grado di realizzare indifferentemente due missioni diverse: un volo di crociera intercontinentale a 30 km di quota e un volo spaziale suborbitale fino a 100 km. E’ inimmaginabile vedere concretizzato tale progetto senza investitori privati, in grado di valutare il business plan e puntare al suo sviluppo per il recupero degli investimenti prima e il vero guadagno poi. Eppure, come dicevamo, questi preziosi fondi non bastano perché lo Spazio possa a tutti gli effetti diventare parte integrante del mondo in cui viviamo. L’utilizzazione massiccia della risorsa Spazio porterà incommensurabili benefici sulla Terra, ma perché ciò avvenga occorrono investimenti ben superiori a quelli che tutti i governi insieme potrebbero mai accollarsi. Per questo motivo il CNS promuove l’allargamento ai privati del mondo spaziale, sia per aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle ricadute tecnologiche, sia per un ampio coinvolgimento di industriali ed investitori in genere. In tale visione rientra il progetto OrbiTecture, proposto dal CNS e orientato allo studio di un nodo infrastrutturale di futura generazione che, collocato in un punto dello spazio geo-lunare, possa vedere la presenza continua di molte decine di persone e garantire le funzioni di molo di attracco, hangar di manutenzione ed integrazione, laboratorio scientifico e abitazione (resort e/o hotel). Al progetto OrbiTecture si lega anche il Concorso di Idee FLOR2050 dedicato agli studenti delle scuole superiori di ogni tipo per far emergere nuove visioni e caratterizzazioni della funzione Resort.

Eppure, come dicevamo, questi preziosi fondi non bastano perché lo Spazio possa a tutti gli effetti diventare parte integrante del mondo in cui viviamo. L’utilizzazione massiccia della risorsa Spazio porterà incommensurabili benefici sulla Terra, ma perché ciò avvenga occorrono investimenti ben superiori a quelli che tutti i governi insieme potrebbero mai accollarsi. Per questo motivo il CNS promuove l’allargamento ai privati del mondo spaziale, sia per aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle ricadute tecnologiche, sia per un ampio coinvolgimento di industriali ed investitori in genere. In tale visione rientra il progetto OrbiTecture, proposto dal CNS e orientato allo studio di un nodo infrastrutturale di futura generazione che, collocato in un punto dello spazio geo-lunare, possa vedere la presenza continua di molte decine di persone e garantire le funzioni di molo di attracco, hangar di manutenzione ed integrazione, laboratorio scientifico e abitazione (resort e/o hotel). Al progetto OrbiTecture si lega anche il Concorso di Idee FLOR2050 dedicato agli studenti delle scuole superiori di ogni tipo per far emergere nuove visioni e caratterizzazioni della funzione Resort.