da Sorrentino | Nov 12, 2014 | Attualità, Missioni, Primo Piano

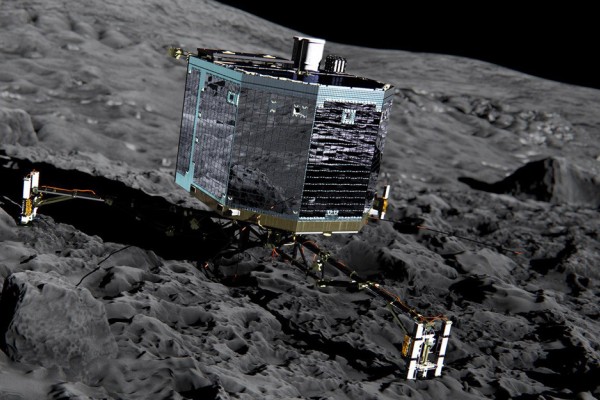

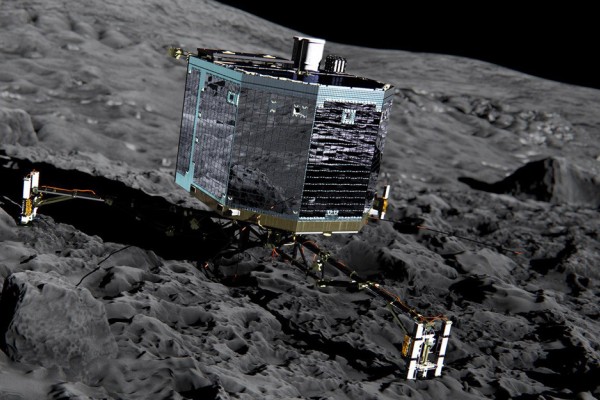

Momento storico nella storia dell’esplorazione spaziale. Alle 17:03 del 12 novembre 2014 dal centro Esa Esoc di Darmstadt è arrivata la conferma dell’avvenuto accometaggio del lander Philae. Dieci anni, otto mesi e 10 giorni dopo la partenza a bordo del vettore Ariane 5 da Kourou nella Guiana Francese, la sonda Rosetta è giunta al culmine della sua straordinaria missione. E’ toccato all’italiano Andrea Annovazzi annunciare ufficialmente l’ancoraggio del lander sulla superficie della cometa 67P/Churyumov Gerasimenko. Un successo pieno e inconfutabile dell’Europa Spaziale. Una operazione mai tentata prima di meccanica del volo spaziale, che comportava grandi rischi, primo fra tutti la possibilità che Philae potesse rimbalzare una volta toccato il nucleo della cometa. La discesa durata sette ore si è svolta secondo i canoni prefissati, come ha confermato Paolo Ferri direttore delle operazioni interplanetarie al centro Esoc, e gli arpioni hanno funzionato perfettamente fissando le tre gambe del lander alla superficie.

Momento storico nella storia dell’esplorazione spaziale. Alle 17:03 del 12 novembre 2014 dal centro Esa Esoc di Darmstadt è arrivata la conferma dell’avvenuto accometaggio del lander Philae. Dieci anni, otto mesi e 10 giorni dopo la partenza a bordo del vettore Ariane 5 da Kourou nella Guiana Francese, la sonda Rosetta è giunta al culmine della sua straordinaria missione. E’ toccato all’italiano Andrea Annovazzi annunciare ufficialmente l’ancoraggio del lander sulla superficie della cometa 67P/Churyumov Gerasimenko. Un successo pieno e inconfutabile dell’Europa Spaziale. Una operazione mai tentata prima di meccanica del volo spaziale, che comportava grandi rischi, primo fra tutti la possibilità che Philae potesse rimbalzare una volta toccato il nucleo della cometa. La discesa durata sette ore si è svolta secondo i canoni prefissati, come ha confermato Paolo Ferri direttore delle operazioni interplanetarie al centro Esoc, e gli arpioni hanno funzionato perfettamente fissando le tre gambe del lander alla superficie.

Il programma di accometaggio del lander Philae è avvenuto mentre la sonda Rosetta e la cometa 67P/Churyumov Gerasimenko viaggiavano a una velocità, relativa al Sole, di circa 18 km al secondo. Rosetta è la prima sonda europea ad aver sorvolato un asteroide e oltrepassato la fascia degli asteroidi. E’ anche la prima volta di una missione alimentata da pannelli solari, per una lunghezza lineare di 28 metri, che opera a una distanza siderale, a 511 milioni di km dalla Terra.

Rosetta, prima sonda progettata contemporaneamente per orbitare e atterrare su una cometa, è la terza missione cornerstone dell’Agenzia Spaziale Europea nell’ambito del programma a lungo termine Horizon 2000. Il lancio era inizialmente previsto per Gennaio 2003 a bordo di un razzo Ariane-5. In quella prima fase, la sonda aveva come target la Cometa Wirtanen, e l’incontro era stato pianificato per il 2011. A causa del malfunzionamento del Volo 157 dell’Ariane a Dicembre 2002, ESA e Arianespace decisero di posticipare il lancio al 2 marzo 2004. Rosetta ha dovuto cambiare l’obiettivo dalla cometa Wirtanen alla 67P/Churyumov Gerasimenko, rivelatasi diversa dalle attese degli astrofisici, come ha spiegato Barbara Negri, responsabile Unità esplorazione e Osservazione dell’Universo dell’ASI. Il nome Rosetta viene dalla famosa Stele egizia che circa 200 anni fa permise agli studiosi di decifrare i geroglifici. In egual modo, gli scienziati sperano di scoprire i misteri ancora insoluti sulle origini del Sistema Solare.

Rosetta, concepita vent’anni fa, è stata progettata e programmata per essere ibernata e potersi risvegliare automaticamente, ha sfruttato una serie di fiondate gravitazionali planetarie e ha incontrato altri oggetti celesti durante il lungo viaggio di avvicinamento al rendez-vous con la cometa. Sull’orbiter ci sono undici strumenti, tre dei quali progettati e costruiti in Italia. Rilevante il coinvolgimento degli scienziati, dei tecnici e dell’industria spaziale italiani.

Dei dieci strumenti di Philae, un ruolo fondamentale è quello del driller, un trapano ingegnoso per penetrare la superficie della cometa ed effettuare l’analisi chimica e geomorfologica della cometa. La trivella che perforerà il ghiaccio cometario è stata costruita a Milano dalla Selex ES, il cui progetto è guidato dalla prof.ssa Amalia Ercoli Finzi del Politecnico di Milano. Lo spettrometro Virtis, che permette di ottenere immagini dall’UV all’infrarosso termico, è lo strumento realizzato dall’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma, guidato da Fabrizio Capaccioni. Alla progettazione dello strumento Virtis è legato il ricordo di Angioletta Coradini, direttrice dell’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario dell’Istituto Nazionale di Astrofisica dal 2001 al 2010, prematuramente scomparsa nel 2011, la quale ha avuto un ruolo primario nella fase di programmazione e sviluppo dell’ambiziosa missione ed è stata tra coloro che hanno creduto di poter centrare l’obiettivo così lontano. Restando in famiglia, si gode il successo anche Marcello Coradini, considerato uno dei padri fondatori della Planetologia Italiana ed Europea. Il sistema di camere per immagini denominato «Osiris» è stato messo a punto dai ricercatori del Centro di Studi e attività spaziali (Cisas) dell’Università di Padova, guidati da Cesare Barbieri. Giada, strumento in grado di analizzare le polveri e piccoli grani di materiale presente nella chioma della cometa misurandone le proprietà fisiche e dinamiche, è stato realizzato a Napoli dal team di Alessandra Rotundi, direttrice del dipartimento di Scienze applicate dell’Università Partenope. Tra i quattro componenti di “interdisciplinary scientist” che coordinano le attività scientifiche della missione Rosetta c’è Marco Fulle, astrofisico dell’Inaf-Osservatorio astronomico di Trieste.

da Sorrentino | Nov 12, 2014 | Attualità, Missioni, Primo Piano

Dopo un viaggio lungo dieci anni, è arrivato il grande giorno della missione Rosetta: Alle 10:03 di mercoledì 12 novembre, un’ora e 28 minuti dopo la decisione finale di procedere alla discesa verso la cometa 67P/Churyumov Gerasimenko, è avvenuta la separazione del Philae dalla sonda madre Rosetta. Per la prima volta in assoluto nella storia, uno strumento costruito dall’uomo toccherà la superficie di una cometa. Philae è destinato a raggiungere tra le 16.30 e le 17.00 la superficie del corpo celeste, nel luogo di “accometaggio” battezzato ‘Agilkia’ in seguito a un social contest.

Dopo un viaggio lungo dieci anni, è arrivato il grande giorno della missione Rosetta: Alle 10:03 di mercoledì 12 novembre, un’ora e 28 minuti dopo la decisione finale di procedere alla discesa verso la cometa 67P/Churyumov Gerasimenko, è avvenuta la separazione del Philae dalla sonda madre Rosetta. Per la prima volta in assoluto nella storia, uno strumento costruito dall’uomo toccherà la superficie di una cometa. Philae è destinato a raggiungere tra le 16.30 e le 17.00 la superficie del corpo celeste, nel luogo di “accometaggio” battezzato ‘Agilkia’ in seguito a un social contest.

“Stiamo vivendo una fase storica importante per l’esplorazione spaziale – ha dichiarato il prof. Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana – e l’Italia è in prima linea con una presenza essenziale sia a bordo della sonda Rosetta sia del lander Philae. Un atterraggio morbido con un oggetto realizzato dall’uomo sulla superficie di una cometa è una sfida, mai tentata prima, da cui ci aspettiamo sorprese sulla storia dell’evoluzione del nostro sistema solare”.

Così come la stele di Rosetta ci ha dato la chiave di interpretazione dei geroglifici egizi, la sonda da cui prende il nome dovrebbe farci comprendere i segreti del sistema solare e dirci come i pianeti si sono formati. Nel segno dell’eredità egizie anche il nome del lander Philae, nome dell’isola in cui era eretto l’obelisco di File con iscrizione bilingue, e il sito di sbarco, Agilkia, l’isola sul Nilo dove furono trasferiti i reperti dei templi di File dopo la costruzione della diga di Assuan. Entrambi i nomi sono stati selezionati attraverso concorsi internazionali. Quello che portò al battesimo del lander fu vinta da una quindicenne lombarda, Serena Vismara, che oggi è un ingegnere aerospaziale. Durante i suoi dieci anni di viaggio Rosetta ha percorso più di 6.000 milioni di chilometri. Nel suo percorso si contano diversi “incontri”: la sonda ha sfruttato l’effetto “fionda gravitazionale” (gravity assist) una volta attorno a Marte e tre volte attorno alla Terra; ha avuto incontri ravvicinati (fly-by) con gli asteroidi “Steins” nel 2008 e “Lutetia” nel 2010. Dopo circa tre anni di ibernazione, nella parte più lontana dal sole, si è svegliata automaticamente, comandata da un suo orologio interno, per proseguire il suo cammino verso la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, con cui ha avuto un rendez-vous lo scorso 6 agosto e sulla superficie della quale “atterrerà” il lander Philae, trasportato da Rosetta.

Rosetta è una missione dell’ESA con contributi dei suoi stati membri e della NASA. Il lander Philae è stato sviluppato da un consorzio internazionale a guida di DLR, MPS, CNES e ASI. La partecipazione italiana alla missione consiste in tre strumenti scientifici a bordo dell’orbiter: VIRTIS (Visual InfraRed and Thermal Imaging Spectrometer) sotto la responsabilità scientifica dell’IAPS (INAF Roma), GIADA (Grain Impact Analyser and Dust Accumulator) sotto la responsabilità scientifica dell’Università Parthenope di Napoli, e la WAC (Wide Angle Camera) di OSIRIS (Optical Spectroscopic and Infrared Remote Imaging System) sotto la responsabilità scientifica dell’Università di Padova. A bordo del lander, è italiano il sistema di acquisizione e distribuzione dei campioni SD2 (Sampler Drill & Distribution), sotto la responsabilità scientifica del Politecnico di Milano, e il sottosistema dei pannelli solari. Fondamentale la partecipazione dell’industria italiana attraverso le aziende del gruppo Finmeccanica – Selex ES, Thales Alenia Space e Telespazio.

DIRETTA DELLA DISCESA DI PHILAE SULLA COMETA 67P/Churyumov Gerasimenko

da Sorrentino | Nov 3, 2014 | Attualità, Politica Spaziale, Primo Piano

Gennaro Russo, presidente di Space Renaissance Italia, analizza le attività delle imprese spaziali affidate ai privati, alla luce dei due incidenti occorsi alla Orbital Science Corp e alla Virgin Galactic.

Gennaro Russo, presidente di Space Renaissance Italia, analizza le attività delle imprese spaziali affidate ai privati, alla luce dei due incidenti occorsi alla Orbital Science Corp e alla Virgin Galactic.

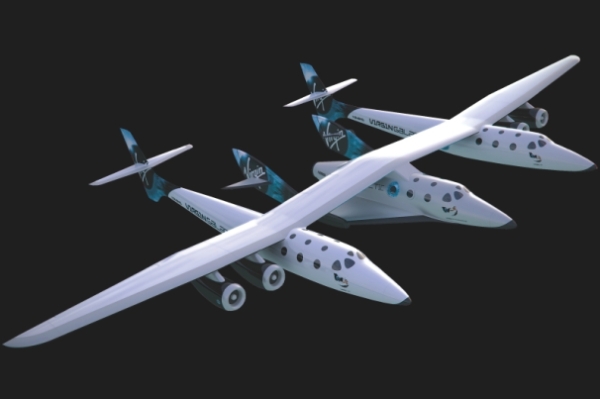

In pochi giorni due disastri nell’ambito delle attività spaziali private: prima l’esplosione dopo soli 6 secondi dal lancio del vettore Antares di Orbital Science Corp., che doveva trasportare rifornimenti di vario genere alla Stazione Spaziale Internazionale per conto della NASA, e poi l’incidente dello spazioplano SpaceShipTwo di Virgin Galactic durante un volo di test in attesa di avere “luce verde” per l’avvio delle operazioni commerciali per l’accesso al volo sub-orbitale da parte di comuni cittadini. Eventi non certo facili da digerire.

Dispiace per la morte del co-pilota Michael Alsbury e le gravi ferite riportate dal pilota Peter Siebold direttore delle Operazioni di Volo di Scaled Composites, e siamo vicini alle loro famiglie, a Virgin Galactic / Scaled Composites come ad Orbital Science, e al nascente mondo del turismo spaziale.

Tutto ciò è parte integrante del mondo spaziale e ne segue inevitabilmente i processi. Nei 57 anni di attività spaziali, a partire dal lancio del satellite Sputnik 1 ad opera dell’URSS il 4 ottobre 1957, ogni incidente ha determinato periodi più o meno lunghi di pausa e talvolta ripensamento. Partecipavo a Napoli al team dello scienziato Luigi G. Napolitano che aveva introdotto a livello mondiale il concetto di microgravità e che era stato sostenitore del concetto di industrializzazione dello spazio e dei primi passi in tale direzione, quando l’esplosione dello Space Shuttle Challenger avvenuta il 28 gennaio 1986 dopo 2 minuti dal lancio distrusse in maniera definitiva quel concetto. Ancora oggi, infatti, le attività spaziali, benché vedano sulla scena molti più attori di quel tempo, non contemplano l’idea di utilizzare le condizioni offerta dal Quarto Ambiente a scopi industriali.

“Si sa che la stampa dà molto più risalto alle tragedie che a tutto il resto, qui il verso non cambierà mai”. Questo è uno dei commenti girati in rete dopo l’incidente di SpaceShipTwo. Non c’è dubbio che il cittadino deve sapere ciò che accade ed è quindi di primaria importanza il ruolo che i media ricoprono nella nostra società. E nessuno di sicuro vuole modificare questo elemento. Ma il commento sopra riportato è altrettanto sicuramente espressione di quel sentimento diffuso per il quale c’è da temere che l’avventura del Turismo Spaziale subisca una sostanziale battuta d’arresto, nonostante Sir Richard Branson patron di Virgin Galactic abbia dichiarato dopo l’incidente che il programma continuerà non appena si sarà capito cosa sia successo e come evitarlo.

Sia chiaro, non sto affatto dicendo che sia colpa dei media, sto sostenendo la necessità di un cambio culturale di tutti. Quegli stessi media riportano tutti i giorni di incidenti automobilistici, ferroviari, aerei, e tanti altri, ma a nessuno sfiora l’idea di bloccare la produzione di auto, treni o aerei, o di sospenderne l’utilizzo. Ecco, dobbiamo comprendere che un incidente in qualsiasi settore è espressione intrinseca dell’attività dell’ingegno umano e, pur attenti a ridurne sempre più il numero e le conseguenze, ne dobbiamo accettare l’esistenza.

Branson ha detto in questi giorni “ci piacerebbe finire ciò che cominciammo anni fa”. Questo è un sentimento, un pensare molto comune, ma nel caso specifico assume un sapore fortissimo. È un messaggio alle autorità competenti che stanno valutando le cause dell’incidente e che hanno stimato in forse un anno il tempo per la chiusura dell’inchiesta, è un messaggio al mondo aerospaziale pubblico e privato, è un messaggio sicuramente a se stesso – non è certo facile proseguire dopo tali eventi e di fronte alle aumentate difficoltà, ma è anche un messaggio a tutti gli uomini della Terra. Lo sviluppo dello Spazio Commerciale e del Turismo Spaziale non deve arrestarsi!

La porta dell’umanità sullo spazio si è aperta da tempo, siamo ormai in grado di utilizzarla anche se i costi sono molto alti; e se pensiamo all’utilizzo da parte dell’uomo comune, si sente dire ricorrentemente “questa è roba da ricchi”. Niente di più sbagliato, la storia dello sviluppo tecnologico ce lo insegna: il “giocattolo” dei ricchi facoltosi diventa dopo poco tempo alla portata della massa ed una reale necessità indissolubile della quotidianità. Chi acquistava i costosi telefoni cellulari quando furono immessi sul mercato? e per quale motivo? li acquistava la massa o quella ristretta schiera di “fortunati” che sentiva l’esigenza di mostrare il proprio “Status Symbol”? Eppure oggi il telefonino è diventato strumento integrato nella vita di ciascuno di noi, ben oltre la sua funzione originaria di telefono personale-portatile. Stesso discorso si può fare con un’infinità di altre invenzioni dell’intelletto umano, dal personal computer a internet, dall’auto al treno o all’aereo. Grazie a queste persone “fortunate” e all’utilizzo dei loro “giocattoli”, si dà inizio alla creazione di un mercato; questo genera la concorrenza, favorisce lo sviluppo, accentra l’attenzione di studi e sviluppi tecnologici che permettono a questi oggetti di diventare alla portata di tutti e trasformarli anche in bisogni “vitali”.

Sir Richard Branson agita da qualche anno il suo giocattolo SpaceShip; Elon Musk agita SpaceX, Jeff Greason rincorre Virgin Galactic con il suo XCOR-Lynx, …. Tra un po’ li ricorderemo come coloro che avranno dato vita al mercato del turismo spaziale e dell’accesso privato allo spazio. Siamo certi che prestissimo nasceranno altri industriali anche in Europa ed in altre parti del mondo, che investiranno nel settore, che attireranno sempre più interesse ed attenzione della comunità civile e che alla fine saranno in grado di offrire costi di accesso estremamente più ridotti delle centinaia di migliaia di euro oggi necessari.

Ma c’è di più. C’è in prospettiva la sopravvivenza stessa dell’intera umanità. L’ONU stima che alla fine del 2100 ci saranno 11 miliardi di persone sulla Terra e risorse per sostenere la vita di 1 solo miliardo di individui. Beh, una prospettiva quantomeno inquietante.

Dal punto di vista del numero di abitanti della Terra non c’è dubbio sulla capacità ancora esageratamente grande delle “terre emerse” di ospitalità in termini di m2/persona. Il problema sono le risorse naturali e l’impatto dell’umanità sull’ecosistema. Di ricette per far fronte alla situazione ce ne sono molte e di sicuro, ci piaccia o no, ci abitueremo all’uso sistematico degli OGM per dirne una. Probabilmente ci saranno delle guerre e delle politiche di riduzione delle nascite che faranno diminuire o contenere la crescita numerica dell’umanità e faranno anche aumentare l’età media della popolazione. Noi italiani in particolare, sappiamo già bene cosa questo possa voler dire: riduzione in media della vitalità (propria dei giovani), aumento delle preoccupazioni sulla vita degli anziani, aggravio delle condizioni economiche che vedranno sempre più giovani sobbarcarsi il carico delle pensioni, ecc., ecc.. La vera questione è programmare a lunghissimo termine puntando a questo o quello scenario, e l’uomo ha un urgente bisogno di identificare lo scenario a cui puntare.

Noi di Space Renaissance crediamo che lo scenario migliore e più positivo, peraltro probabilmente unico per evitare le conseguenze nefaste di approcci negativi come quelli sopra menzionati, sia l’espansione della civiltà nello spazio geo-lunare. Industrie spaziali ed anche lunari in grado di utilizzare materiali estratti dagli asteroidi e sulla luna, stazioni spaziali come abitazioni civili, hotel orbitali, magazzini e stazioni di rifornimento varie, navette di trasporto su diverse orbite terrestri, lunari e geo-lunari, sistemi di accesso allo spazio e rientro a terra; un sistema sociale complesso estensione di ciò che abbiamo sulla terra. Con le opportune scelte politiche, in alcuni decenni si potrebbero avere 50-70000 persone stabilmente presenti nello spazio geo-lunare con un’economia da 100 miliardi di euro all’anno.

Ebbene, la ricetta di Space Renaissance Italia per l’immediato è perciò di “aprire quella porta” che già conosciamo ed abituarci ad andare nello spazio, esattamente come oggi siamo abituati ad andare in giro per il mondo grazie all’altra porta aperta dell’aviazione civile e dagli altri mezzi di trasporto veloce. Il Turismo Spaziale è quel settore che mostra tutti i segni tecnico-economici per avviare l’Era dell’Industria Spaziale. Riteniamo che tutto ciò costituisca la vera speranza per dar luogo ad una rinascita dell’economia mondiale che ci piace chiamare Rinascimento Spaziale, a cui abbiamo voluto dedicare il nostro stesso nome. E ci piace anche notare che il seme di nuovo rinascimento da noi piantato anni fa stia germogliando e si stia diffondendo; giovedì 23 ottobre al simposio internazionale “L’impatto economico delle tecnologie spaziali”, tenutosi al quartier generale dell’OCSE di Parigi, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston ha parlato di “A space-based global renaissance”.

L’Italia ha la storia, la tradizione, le intelligenze, la capacità di giocare un ruolo significativo nello sviluppo del turismo spaziale, sia sul fronte della progettazione e realizzazione di nuovi sistemi volanti sia su quello dello sviluppo turistico vero e proprio data la vocazione che tutti ci riconoscono. E il turismo spaziale può rappresentare un grande volano su entrambi i fronti; da un lato l’estensione dell’offerta turistica e dall’altra l’inserimento di nuovi prodotti per l’industria aerospaziale, specie le PMI. Non è poi un caso che esistono iniziative come il velivolo ipersonico HYPLANE nato proprio sotto l’egida di Space Renaissance Italia e condotto dall’Università Federico II di Napoli e la startup innovativa Trans-Tech srl, capace di effettuare durante uno stesso volo fino a tre traiettorie sub-orbitali alla quota di 70 km, ma anche voli intercontinentali di 6000 km viaggiando a Mach 4.5. Tutto è quasi pronto, i tempi sono ormai maturi per il grande passo; gli incidenti di questi giorni non devono bloccare o rallentare questa rivoluzione.

da Sorrentino | Ott 31, 2014 | Attualità, Missioni, Primo Piano

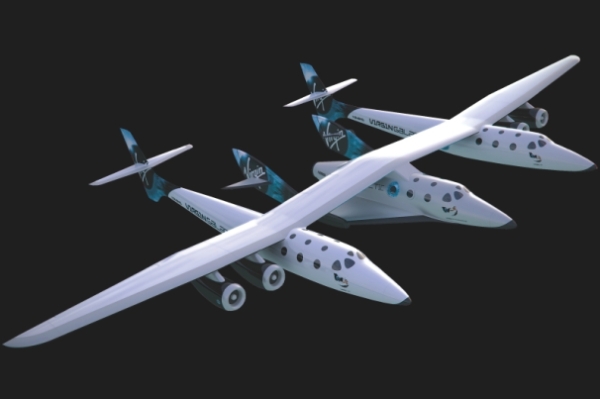

Lo SpaceShipTwo, la navetta progettata da Burt Rutan e in grado di toccare la fatidica quota di 100 km, la soglia dello spazio, doveva essere già in servizio secondo i programmi della Virgin Galactic, la società creata da Richard Branson, intenzionato a inaugurare lui stesso con la propria famiglia l’era del turismo spaziale a basso costo. In 700 hanno acquistato già il biglietto da 250mila dollari. Per vivere l’emozione dell’assenza di gravità e lo spettacolo della curvatura terrestre dovranno attendere un pò più del previsto. Il ritardo maggiorato è stato reso fatale dall’incidente occorso venerdì 31 ottobre 2014 alla SpaceShipTwo che, una volta staccatasi dalla nave madre WhiteKnightTwo che la trasporta a quasi 15 km di quota sul deserto del Mojave, è esplosa non appena i due piloti hanno comandato l’accensione del motore a razzo. Uno è deceduto, il 39enne Mike Alsbury, che condusse il primo volo planato il 10 ottobre 2010 e primo a raggiungere la velocità supersonica il 29 aprile 2013; l’altro è riuscito ad eiettarsi benché ferito in modo grave. Il volo sperimentale, primo dopo una pausa di nove mesi, serviva a testare un nuovo tipo di carburante associato a un sistema propulsivo modificato. In precedenza le prestazioni del motore a razzo ibrido, utilizzato nella prima serie di test e sviluppato da Sierra Nevada Corporation, non avevano convinto del tutto. Le cause dell’incidente sono oggetto di investigazione. La Virgin Galactic ha parlato di anomalia al momento dell’accensione del propulsore, che ha portato alla perdita della navicella. Lapidario il commento di George Whitesides, amministratore delegato della società, secondo il quale “conquistare lo spazio è un’impresa difficile e questo per noi è un giorno molto duro, ma andremo avanti”.

Lo SpaceShipTwo, la navetta progettata da Burt Rutan e in grado di toccare la fatidica quota di 100 km, la soglia dello spazio, doveva essere già in servizio secondo i programmi della Virgin Galactic, la società creata da Richard Branson, intenzionato a inaugurare lui stesso con la propria famiglia l’era del turismo spaziale a basso costo. In 700 hanno acquistato già il biglietto da 250mila dollari. Per vivere l’emozione dell’assenza di gravità e lo spettacolo della curvatura terrestre dovranno attendere un pò più del previsto. Il ritardo maggiorato è stato reso fatale dall’incidente occorso venerdì 31 ottobre 2014 alla SpaceShipTwo che, una volta staccatasi dalla nave madre WhiteKnightTwo che la trasporta a quasi 15 km di quota sul deserto del Mojave, è esplosa non appena i due piloti hanno comandato l’accensione del motore a razzo. Uno è deceduto, il 39enne Mike Alsbury, che condusse il primo volo planato il 10 ottobre 2010 e primo a raggiungere la velocità supersonica il 29 aprile 2013; l’altro è riuscito ad eiettarsi benché ferito in modo grave. Il volo sperimentale, primo dopo una pausa di nove mesi, serviva a testare un nuovo tipo di carburante associato a un sistema propulsivo modificato. In precedenza le prestazioni del motore a razzo ibrido, utilizzato nella prima serie di test e sviluppato da Sierra Nevada Corporation, non avevano convinto del tutto. Le cause dell’incidente sono oggetto di investigazione. La Virgin Galactic ha parlato di anomalia al momento dell’accensione del propulsore, che ha portato alla perdita della navicella. Lapidario il commento di George Whitesides, amministratore delegato della società, secondo il quale “conquistare lo spazio è un’impresa difficile e questo per noi è un giorno molto duro, ma andremo avanti”.

Le immagini diffuse dai circuiti televisivi della BBC mostrano l’improvvisa frammentazione in quota della navetta, cha di fatto non prende fuoco, come se l’accensione del motore avesse provocato un collasso strutturale. In altri termini, non c’è stata vera e propria disintegrazione. Motore e propellente sono stati sottoposti a cicli di prove a terra prima del test sperimentale in volo conclusosi con la perdita della SpaceShipTwo. Peraltro, Virgin Galactic non dispone di un’altra navetta uguale, che è ancora in fase di costruzione. Il turismo spaziale è una delle nuove frontiere del volo umano e questo incidente non contribuisce ad aumentare l’entusiasmo di quanti, potendoselo permettere economicamente, cullavano il sogno di regalarsi un viaggio di grande suggestione. Tuttavia, va ricordato come l’aviazione e l’astronautica abbiano pagato tributi rilevanti al progetto tecnologico, prima di raggiungere l’affidabilità in assoluta più elevata fra tutti i mezzi di trasporto con persone a bordo. Di certo non si può fare a meno di notare come un incidente arrivi a minare le prospettive di apertura dello spazio ai civili non professionisti. Il disastro dello Space Shuttle Challenger, in partenza da Cape Canaveral il 28 gennaio 1986, interruppe sul nascere l’idea di ospitare semplici cittadini, che avrebbero dovuto fungere da testimonal nel corso delle missioni, come Christa McAuliffe, la maestra statunitense che perì in quella tragica circostanza con il resto dell’equipaggio. La perdita della SpaceShipTwo ritarderà l’avvio dei voli a pagamento che dovranno consentire, per il momento a pochi privilegiati, di affacciarsi nello spazio. Lo spazioplano è stato concepito per trasportare sei passeggeri e due piloti. Il punto di apogeo è previsto a 110 km di quota. Il motore a razzo ibrido, in funzione dopo lo sganciamento del velivolo madre, deve funzionare per 70 secondi a una velocità massima di 4.200 km/orari fino a raggiungere per inerzia la soglia dello spazio. Il rientro avviene a bassa velocità rispetto alle tradizionali navicelle spaziali perché le estremità posteriori delle ali vengono ruotate verso l’alto di circa 65°, assicurando una maggiore resistenza aerodinamica e un assetto costante, evitando di sottoporre gli occupati a forti sollecitazioni e la struttura all’attrito con l’atmosfera sempre più densa in fase di discesa. Le ali vengono riportate nella configurazione standard una volta raggiunta l’altezza di 24 km, quando inizia il volo planato che riporta la navetta nella base di partenza.

Le immagini diffuse dai circuiti televisivi della BBC mostrano l’improvvisa frammentazione in quota della navetta, cha di fatto non prende fuoco, come se l’accensione del motore avesse provocato un collasso strutturale. In altri termini, non c’è stata vera e propria disintegrazione. Motore e propellente sono stati sottoposti a cicli di prove a terra prima del test sperimentale in volo conclusosi con la perdita della SpaceShipTwo. Peraltro, Virgin Galactic non dispone di un’altra navetta uguale, che è ancora in fase di costruzione. Il turismo spaziale è una delle nuove frontiere del volo umano e questo incidente non contribuisce ad aumentare l’entusiasmo di quanti, potendoselo permettere economicamente, cullavano il sogno di regalarsi un viaggio di grande suggestione. Tuttavia, va ricordato come l’aviazione e l’astronautica abbiano pagato tributi rilevanti al progetto tecnologico, prima di raggiungere l’affidabilità in assoluta più elevata fra tutti i mezzi di trasporto con persone a bordo. Di certo non si può fare a meno di notare come un incidente arrivi a minare le prospettive di apertura dello spazio ai civili non professionisti. Il disastro dello Space Shuttle Challenger, in partenza da Cape Canaveral il 28 gennaio 1986, interruppe sul nascere l’idea di ospitare semplici cittadini, che avrebbero dovuto fungere da testimonal nel corso delle missioni, come Christa McAuliffe, la maestra statunitense che perì in quella tragica circostanza con il resto dell’equipaggio. La perdita della SpaceShipTwo ritarderà l’avvio dei voli a pagamento che dovranno consentire, per il momento a pochi privilegiati, di affacciarsi nello spazio. Lo spazioplano è stato concepito per trasportare sei passeggeri e due piloti. Il punto di apogeo è previsto a 110 km di quota. Il motore a razzo ibrido, in funzione dopo lo sganciamento del velivolo madre, deve funzionare per 70 secondi a una velocità massima di 4.200 km/orari fino a raggiungere per inerzia la soglia dello spazio. Il rientro avviene a bassa velocità rispetto alle tradizionali navicelle spaziali perché le estremità posteriori delle ali vengono ruotate verso l’alto di circa 65°, assicurando una maggiore resistenza aerodinamica e un assetto costante, evitando di sottoporre gli occupati a forti sollecitazioni e la struttura all’attrito con l’atmosfera sempre più densa in fase di discesa. Le ali vengono riportate nella configurazione standard una volta raggiunta l’altezza di 24 km, quando inizia il volo planato che riporta la navetta nella base di partenza.

da Sorrentino | Ott 29, 2014 | Attualità, Lanci, Primo Piano, Stazione Spaziale

Il razzo Antares della Orbital Science Corp, con a bordo la la navetta Cygnus e il suo carico di rifornimenti per la stazione spaziale internazionale, è esploso 6 secondi dopo il distacco dalla rampa di lancio in Virginia. La missione, condotta per conto della NASA, ha provocato un incidente definito anomalo, che non ha prodotto danne alle persone, ma l’immediato crollo delle quotazioni in borsa della società che commercializza il sistema di lancio, Orbital Science Corp, che è arrivata a perdere fino al 19%. Sotto indagine l’intera sequenza della preparazione al lancio, che aveva subito un rinvio di 24 ore, non per problemi tecnici bensì per consentire l’allontanamento di una nave dal perimetro di sicurezza in oceano Atlantico. La NASA ha puntato sui privati per gestire i lanci senza equipaggio destinati a rifornire la ISS, sottoscrivendo contratti con Orbital Science e Specex. Prima dell’esplosione del razzo Antares, tutte le missioni erano state condotte con successo. Ai nuovi rifornimenti provvederà l’agenzia spaziale russa, pronta a lanciare un proprio cargo verso la ISS, dove si trovano sei astronauti. Le 2,2 tonnellate andate perse con la navetta Cygnus erano costituite, oltre che da cibo e acqua, da materiale destinato agli esperimenti in orbita, apparecchiature e ricambi. Le cause che hanno determinato l’esplosione del razzo Antares dovranno essere appurate con certezza e per questo motivo l’intera area circostante il poligono di lancio è stata isolata per poter recuperare i detriti che dovranno contribuire a fornire risposte concrete. Il presidente Obama ha voluto fortemente che, dopo il pensionamento dello Space Shuttle e in attesa di disporre del nuovo sistema di lancio americano, la NASA si affidasse ai privati. Il fallimento della missione è avvenuta in diretta streaming.

Il razzo Antares della Orbital Science Corp, con a bordo la la navetta Cygnus e il suo carico di rifornimenti per la stazione spaziale internazionale, è esploso 6 secondi dopo il distacco dalla rampa di lancio in Virginia. La missione, condotta per conto della NASA, ha provocato un incidente definito anomalo, che non ha prodotto danne alle persone, ma l’immediato crollo delle quotazioni in borsa della società che commercializza il sistema di lancio, Orbital Science Corp, che è arrivata a perdere fino al 19%. Sotto indagine l’intera sequenza della preparazione al lancio, che aveva subito un rinvio di 24 ore, non per problemi tecnici bensì per consentire l’allontanamento di una nave dal perimetro di sicurezza in oceano Atlantico. La NASA ha puntato sui privati per gestire i lanci senza equipaggio destinati a rifornire la ISS, sottoscrivendo contratti con Orbital Science e Specex. Prima dell’esplosione del razzo Antares, tutte le missioni erano state condotte con successo. Ai nuovi rifornimenti provvederà l’agenzia spaziale russa, pronta a lanciare un proprio cargo verso la ISS, dove si trovano sei astronauti. Le 2,2 tonnellate andate perse con la navetta Cygnus erano costituite, oltre che da cibo e acqua, da materiale destinato agli esperimenti in orbita, apparecchiature e ricambi. Le cause che hanno determinato l’esplosione del razzo Antares dovranno essere appurate con certezza e per questo motivo l’intera area circostante il poligono di lancio è stata isolata per poter recuperare i detriti che dovranno contribuire a fornire risposte concrete. Il presidente Obama ha voluto fortemente che, dopo il pensionamento dello Space Shuttle e in attesa di disporre del nuovo sistema di lancio americano, la NASA si affidasse ai privati. Il fallimento della missione è avvenuta in diretta streaming.

Ecco le fasi che hanno preceduto il lancio e l’esplosione 6 secondi dopo il “lift off”

da Sorrentino | Ott 18, 2014 | Attualità, Eventi, Politica Spaziale, Primo Piano, Stazione Spaziale

Il racconto della vita in orbita è una miniera inesauribile di richiami alla capacità di adattamento all’assenza di gravità, al lavoro che l’astronauta è chiamato a svolgere, all’alternarsi del giorno e della notte per ben 16 volte nell’arco delle 24 ore, con lo sguardo rivolto 400 km più in basso dove il pianeta appare spettacolare ed emozionante nella sua luce vera, apparentemente ripulito da contraddizioni geopolitiche e ambientali che investono l’umanità e la natura in cui essa è immersa. Ma proprio l’avamposto orbitale, l’intreccio di laboratori in cui si svolge una messe di esperimenti in condizioni irripetibili sulla Terra, è l’esempio di come l’ingegno e le capacità tecnologiche possano spianare gli orizzonti al sapere scientifico. Luca Parmitano, 38enne astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea con alle spalle la missione di sei mesi condotta tra maggio e novembre 2013 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, è da luglio 2014 “ambasciatore” del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea. Una nomina che segna la prosecuzione di un’attività che, nel tempo trascorso in orbita e durante tutto ciò che ne è seguito, lo vede dialogare con tutti i mezzi a disposizione per diffondere il messaggio del progresso della cultura scientifica legato ai programmi di esplorazione dello spazio. Un compito che si è offerto di svolgere con il consueto entusiasmo durante la 12esima edizione di BergamoScienza, una delle manifestazioni scientifiche più importanti del nostro Paese, gemellata con la Città della Scienza di Napoli. Dopo la visita ai laboratori ispirati alle scienze spaziali creati dagli studenti degli istituti superiori e l’incontro con le centinaia di giovani volontari che nell’arco di tre weekend e due settimane animano e supportano eventi e conferenze, a Luca Parmitano è stato dedicata una serata divulgativa nella casa di Tenaris Dalmine. Nella fabbrica dei tubi d’acciaio, la solida tempra dell’astronauta. Durante la missione Volare, Luca Parmitano ha trascorso 166 giorni nello spazio (dal 28 maggio all’11 novembre 2013), portando avanti oltre 20 esperimenti e prendendo parte all’attracco di quattro navette e a due attività extraveicolari, primo italiano a compiere questa esperienza. La seconda delle due passeggiate all’esterno della complesso orbitale ha visto Parmitano mettere a frutto la sua esperienza di pilota collaudatore dell’Aeronautica Militare Italiana (due anni prima di essere selezionato come astronauta è stato insignito di medaglia d’argento al valore aeronautico), allorquando il suo casco si riempì parzialmente di acqua a causa di una perdita al sistema di raffreddamento della tuta costringendolo a rientrare nella stazione. Un incidente che è stato oggetto di una severa investigazione da parte della NASA e ha permesso di evidenziare un problema serio che era stato sottovalutato. Oggi Luca Parmitano ama ripetere che il presente è già futuro per quanto riguarda le attività spaziali. L’autunno 2014 è una sequenza di eventi di straordinaria importanza che vedono protagonisti l’Agenzia Spaziale Europea e l’Italia: l’approdo del lander Philae, rilasciato dalla sonda Rosetta sulla superficie della cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko dopo un viaggio di oltre dieci anni nel sistema solare; il primo test orbitale senza equipaggio di una capsula Orion, che fa parte del nuovo sistema di lancio spaziale della NASA il cui completamento è previsto entro la fine del 2017; il via alla missione Futura dell’astronauta italiana Samantha Cristoforetti a bordo della ISS.

Il racconto della vita in orbita è una miniera inesauribile di richiami alla capacità di adattamento all’assenza di gravità, al lavoro che l’astronauta è chiamato a svolgere, all’alternarsi del giorno e della notte per ben 16 volte nell’arco delle 24 ore, con lo sguardo rivolto 400 km più in basso dove il pianeta appare spettacolare ed emozionante nella sua luce vera, apparentemente ripulito da contraddizioni geopolitiche e ambientali che investono l’umanità e la natura in cui essa è immersa. Ma proprio l’avamposto orbitale, l’intreccio di laboratori in cui si svolge una messe di esperimenti in condizioni irripetibili sulla Terra, è l’esempio di come l’ingegno e le capacità tecnologiche possano spianare gli orizzonti al sapere scientifico. Luca Parmitano, 38enne astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea con alle spalle la missione di sei mesi condotta tra maggio e novembre 2013 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, è da luglio 2014 “ambasciatore” del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea. Una nomina che segna la prosecuzione di un’attività che, nel tempo trascorso in orbita e durante tutto ciò che ne è seguito, lo vede dialogare con tutti i mezzi a disposizione per diffondere il messaggio del progresso della cultura scientifica legato ai programmi di esplorazione dello spazio. Un compito che si è offerto di svolgere con il consueto entusiasmo durante la 12esima edizione di BergamoScienza, una delle manifestazioni scientifiche più importanti del nostro Paese, gemellata con la Città della Scienza di Napoli. Dopo la visita ai laboratori ispirati alle scienze spaziali creati dagli studenti degli istituti superiori e l’incontro con le centinaia di giovani volontari che nell’arco di tre weekend e due settimane animano e supportano eventi e conferenze, a Luca Parmitano è stato dedicata una serata divulgativa nella casa di Tenaris Dalmine. Nella fabbrica dei tubi d’acciaio, la solida tempra dell’astronauta. Durante la missione Volare, Luca Parmitano ha trascorso 166 giorni nello spazio (dal 28 maggio all’11 novembre 2013), portando avanti oltre 20 esperimenti e prendendo parte all’attracco di quattro navette e a due attività extraveicolari, primo italiano a compiere questa esperienza. La seconda delle due passeggiate all’esterno della complesso orbitale ha visto Parmitano mettere a frutto la sua esperienza di pilota collaudatore dell’Aeronautica Militare Italiana (due anni prima di essere selezionato come astronauta è stato insignito di medaglia d’argento al valore aeronautico), allorquando il suo casco si riempì parzialmente di acqua a causa di una perdita al sistema di raffreddamento della tuta costringendolo a rientrare nella stazione. Un incidente che è stato oggetto di una severa investigazione da parte della NASA e ha permesso di evidenziare un problema serio che era stato sottovalutato. Oggi Luca Parmitano ama ripetere che il presente è già futuro per quanto riguarda le attività spaziali. L’autunno 2014 è una sequenza di eventi di straordinaria importanza che vedono protagonisti l’Agenzia Spaziale Europea e l’Italia: l’approdo del lander Philae, rilasciato dalla sonda Rosetta sulla superficie della cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko dopo un viaggio di oltre dieci anni nel sistema solare; il primo test orbitale senza equipaggio di una capsula Orion, che fa parte del nuovo sistema di lancio spaziale della NASA il cui completamento è previsto entro la fine del 2017; il via alla missione Futura dell’astronauta italiana Samantha Cristoforetti a bordo della ISS.

Momento storico nella storia dell’esplorazione spaziale. Alle 17:03 del 12 novembre 2014 dal centro Esa Esoc di Darmstadt è arrivata la conferma dell’avvenuto accometaggio del lander Philae. Dieci anni, otto mesi e 10 giorni dopo la partenza a bordo del vettore Ariane 5 da Kourou nella Guiana Francese, la sonda Rosetta è giunta al culmine della sua straordinaria missione. E’ toccato all’italiano Andrea Annovazzi annunciare ufficialmente l’ancoraggio del lander sulla superficie della cometa 67P/Churyumov Gerasimenko. Un successo pieno e inconfutabile dell’Europa Spaziale. Una operazione mai tentata prima di meccanica del volo spaziale, che comportava grandi rischi, primo fra tutti la possibilità che Philae potesse rimbalzare una volta toccato il nucleo della cometa. La discesa durata sette ore si è svolta secondo i canoni prefissati, come ha confermato Paolo Ferri direttore delle operazioni interplanetarie al centro Esoc, e gli arpioni hanno funzionato perfettamente fissando le tre gambe del lander alla superficie.

Momento storico nella storia dell’esplorazione spaziale. Alle 17:03 del 12 novembre 2014 dal centro Esa Esoc di Darmstadt è arrivata la conferma dell’avvenuto accometaggio del lander Philae. Dieci anni, otto mesi e 10 giorni dopo la partenza a bordo del vettore Ariane 5 da Kourou nella Guiana Francese, la sonda Rosetta è giunta al culmine della sua straordinaria missione. E’ toccato all’italiano Andrea Annovazzi annunciare ufficialmente l’ancoraggio del lander sulla superficie della cometa 67P/Churyumov Gerasimenko. Un successo pieno e inconfutabile dell’Europa Spaziale. Una operazione mai tentata prima di meccanica del volo spaziale, che comportava grandi rischi, primo fra tutti la possibilità che Philae potesse rimbalzare una volta toccato il nucleo della cometa. La discesa durata sette ore si è svolta secondo i canoni prefissati, come ha confermato Paolo Ferri direttore delle operazioni interplanetarie al centro Esoc, e gli arpioni hanno funzionato perfettamente fissando le tre gambe del lander alla superficie.