da Sorrentino | Mar 12, 2014 | Attualità, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

Firmato a Washington, nella sede dell’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti, un Memorandum di cooperazione tra ENAC e Federal Aviation Administration, per lo sviluppo del trasporto commerciale sub spaziale. Il Presidente dell’ENAC, Vito Riggio, in delegazione ufficiale negli Stati Uniti con il Vice Direttore Generale Benedetto Marasà, ha sottoscritto un importante accordo con l’FAA, la Federal Aviation Administration, rappresentata dall’Amministratore Michael P. Huerta. Il memorandum riguarda l’elaborazione della normativa nazionale sui temi della ricerca e dello sviluppo dei voli commerciali suborbitali. A seguire, inoltre, il Presidente e il Vice Direttore hanno partecipato a un workshop incentrato proprio su questa materia.

Firmato a Washington, nella sede dell’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti, un Memorandum di cooperazione tra ENAC e Federal Aviation Administration, per lo sviluppo del trasporto commerciale sub spaziale. Il Presidente dell’ENAC, Vito Riggio, in delegazione ufficiale negli Stati Uniti con il Vice Direttore Generale Benedetto Marasà, ha sottoscritto un importante accordo con l’FAA, la Federal Aviation Administration, rappresentata dall’Amministratore Michael P. Huerta. Il memorandum riguarda l’elaborazione della normativa nazionale sui temi della ricerca e dello sviluppo dei voli commerciali suborbitali. A seguire, inoltre, il Presidente e il Vice Direttore hanno partecipato a un workshop incentrato proprio su questa materia.

Grazie al memorandum odierno, di cui l’ENAC in veste di prima autorità per l’aviazione civile europea si farà promotore presso le altre autorità comunitarie, tra qualche anno sarà possibile collegare, ad esempio, la costa est degli Stati Uniti con l’Italia in un’ora circa. Inizialmente i collegamenti interesseranno il trasporto merci per prevedere un ampliamento in una fase successiva. L’Italia è stata scelta come primo Paese europeo per la realizzazione di normativa armonizzata con quella americana in quanto già da diversi anni tra i due Paesi vi è una forte sinergia in ambito spaziale, grazie anche alla fiorente collaborazione con l’industria nazionale, fatta di ricerche, innovazione e iniziative riconosciute a livello internazionale.

Il ruolo dell’ENAC, che si inserisce quale organismo di regolazione del settore dell’aviazione nazione, nell’ambito di un accordo tra il Governo italiano e quello statunitense, è proprio quello di elaborare e attuare delle norme ad hoc per la sperimentazione dei voli suborbitali, con l’obiettivo di arrivare alla fine del percorso ad avere regole comuni tra l’Europa e gli Stati Uniti. Per l’attuazione del memorandum di cooperazione, in ambito nazionale saranno coinvolti l’Aeronautica Militare, l’Agenzia Spaziale Italiana, vari organismi di ricerca e gruppi industriali già attivi nel settore aerospaziale.

Il Presidente Vito Riggio ha dichiarato: “La sperimentazione di voli suborbitali che verrà avviata grazie a questo accordo tra ENAC e FAA, di cui sono particolarmente orgoglioso, apre scenari di rilievo per l’intera industria italiana con un altissimo potenziale di business internazionale: in pochi anni potrebbe aprirsi un mercato enorme, in grado di rivoluzionare il commercio internazionale. Siamo ancora all’inizio, ma le frontiere si conquistano con intelligenza, competenza e pazienza”.

Il memorandum è stato firmato alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Claudio Bisogniero, che ha sottolineato il ruolo fondamentale che il settore privato sta acquisendo nel volo spaziale ed evidenziato l’importanza dell’intesa ENAC-FAA nel favorire collaborazioni tra le imprese di Italia e USA in questo ambito.

da Sorrentino | Mar 8, 2014 | Attualità, Politica Spaziale, Primo Piano

Simonetta Di Pippo é stata nominato Direttore di UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs) al termine di un processo di selezione altamente competitivo. Ne ha dato notizia il Direttore Generale di UNOV (United Nations Office at Vienna), Yury Fedotov. Il Rappresentante Permanente presso le Nazioni Unite a Vienna, Ambasciatore Filippo Formica, ha osservato come si tratti di un risultato di grande prestigio per il nostro paese, che svolge un ruolo di primo piano tra i più importanti “space-faring country” al mondo. La nomina della Dott.ssa Di Pippo testimonia, una volta di più, che le eccellenze italiane sono fortemente competitive sul piano internazionale.

Simonetta Di Pippo é stata nominato Direttore di UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs) al termine di un processo di selezione altamente competitivo. Ne ha dato notizia il Direttore Generale di UNOV (United Nations Office at Vienna), Yury Fedotov. Il Rappresentante Permanente presso le Nazioni Unite a Vienna, Ambasciatore Filippo Formica, ha osservato come si tratti di un risultato di grande prestigio per il nostro paese, che svolge un ruolo di primo piano tra i più importanti “space-faring country” al mondo. La nomina della Dott.ssa Di Pippo testimonia, una volta di più, che le eccellenze italiane sono fortemente competitive sul piano internazionale.

L’UNOOSA, con sede a Vienna, è responsabile per i programmi dell’ONU di promozione della cooperazione internazionale nel settore spaziale ed opera principalmente attraverso il COPUOS, il comitato dell’Assemblea Generale per gli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico. La Dott.ssa Di Pippo, astrofisico di fama internazionale, vanta una lunga e brillante carriera, contraddistinta da numerosi incarichi di elevata responsabilità presso le agenzie spaziali italiana (ASI) ed europea (ESA). Già responsabile dell’Osservatorio per la Politica Spaziale dell’ASI a Bruxelles e Presidente co-fondatrice dell’associazione Women in Aerospace Europe (WIA-E), aveva in precedenza mantenuto per tre anni, dal 2008 al 2011, l’incarico di Direttore del Volo Umano in ESA, svolgendo anche le funzioni di Consigliere Speciale del Direttore Generale dell’agenzia continentale.

La Dott.ssa Di Pippo è il primo italiano – e il primo europeo occidentale – a guidare UNOOSA.

La nomina segue di pochi giorni lo svolgimento della 51ma Sessione del Sottocomitato Tecnico-Scientifico del COPUOS (Vienna, 10-21 febbraio 2014), nel cui ambito l’Italia, terzo Paese nella storia a lanciare in orbita un satellite artificiale, ha partecipato da protagonista al Sottocomitato Tecnico-Scientifico del COPUOS, il Comitato delle Nazioni Unite sull’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, che ha sede nella capitale austriaca. Grazie anche al contributo dei numerosi esperti nazionali intervenuti nel corso dei lavori, sono state valorizzate iniziative e attività scientifiche, tecnologiche e di formazione promosse nel 2013, a cominciare dal buon esito della missione “Volare”, alla quale ha preso parte l’astronauta Luca Parmitano, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), cui farà seguito nei prossimi mesi la missione “Futura” con Samantha Cristoforetti, la prima astronauta italiana in orbita. I progressi compiuti dall’Italia nel settore spaziale sono stati riassunti dal Rappresentante Permanente presso le Organizzazioni internazionali a Vienna e Capo Delegazione al COPUOS, Ambasciatore Filippo Formica. Oltre alle attività della Stazione Spaziale Internazionale, essi abbracciano molteplici campi di ricerca e di applicazione tecnica. Basti pensare alla tecnologia satellitare, con il continuo sviluppo della costellazione COSMO-SkyMed ed al lancio dei satelliti per le telecomunicazioni ALPHASAT e ATHENA FIDUS, sviluppati dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) nel quadro di importanti partnership europee. Ed ancora l’avvio della fase di esplorazione del satellite GAIA, finalizzata all’elaborazione di una mappa in tre dimensioni della nostra galassia. Non sono mancati riferimenti alle ultime scoperte della sonda CASSINI su Titano ed all’impegno italiano nel fronteggiare la minaccia dei NEO (“Near-Earth objects”), sia attraverso l’attività di ricerca, identificazione e monitoraggio dei corpi celesti in avvicinamento verso il nostro pianeta, sia attraverso la partecipazione dell’ASI ai gruppi di cooperazione internazionale costituiti nel 2013, l’International Asteroid Warning Network (IAWN) e lo Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG). L’Italia si conferma, dunque, tra i pionieri nel settore spaziale, con numerose nicchie di eccellenza in termini sia di ricerca sia di produzioni ad alto contenuto tecnologico e valore aggiunto. Del resto, il ritorno economico (il c.d. fattore moltiplicativo) e di spill-over tecnici, già molto elevato in questo ambito, è destinato ad aumentare ulteriormente nei prossimi decenni, a vantaggio degli space faring countries e di nuove opportunità per PMI e “start-up” ad alto tasso di innovazione. Nella piena consapevolezza dell’importanza delle attività spaziali per uno sviluppo socio-economico che coniughi progresso tecnologico, sostenibilità e crescita, l’Italia continuerà a collaborare con il COPUOS e l’UNOOSA, l’Ufficio delle Nazioni Unite che ne coordina l’attività, affinché assumano un ruolo ancor più propositivo nell’elaborazione dell’Agenda post-2015 e nella promozione di una cornice giuridica internazionale coerente che garantisca un impiego pacifico ed equilibrato dello spazio extra-atmosferico. In quest’ottica, l’edizione appena terminata del Sottocomitato ha segnato un passo avanti in tema di Sostenibilità a Lungo Termine delle Attività Spaziali, ospitando una delle riunioni finali del Gruppo di Lavoro impegnato nella compilazione di un compendio di Linee Guida per l’uso sostenibile della “risorsa spazio”, a partire dal tema dei c.d. space debris, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale in un settore cruciale per il futuro delle attività orbitali, promovendo anzitutto l’adozione di meccanismi su base volontaria per evitare le collisioni con i detriti spaziali o mitigarne gli effetti.

da Sorrentino | Mar 5, 2014 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

Una tempesta magnetica planetaria ha dato vita, il 27 febbraio 2014, poco prima delle 17.00 (ora di Greenwich), a spettacolari fenomeni luminescenti, noti con il nome di aurore. A registrare questi eventi, anche una serie di osservatori geomagnetici dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), presenti sul territorio italiano, da nord a sud: Castello Tesino, in provincia di Trento, Duronia, in provincia di Campobasso e, infine, Isola di Lampedusa. Il fenomeno è stato registrato contemporaneamente anche dagli osservatori geomagnetici in Antartide, presso la stazione italiana Mario Zucchelli e in quella italo-francese Concordia (https://geomag.rm.ingv.it/), destinato a ripetersi tra il 9 e il 10 marzo, come diramato dallo Space Weather Prediction Center dell’Agenzia americana NOAA (www.swpc.noaa.gov/ftpdir/weekly/WKHF.txt).

Una tempesta magnetica planetaria ha dato vita, il 27 febbraio 2014, poco prima delle 17.00 (ora di Greenwich), a spettacolari fenomeni luminescenti, noti con il nome di aurore. A registrare questi eventi, anche una serie di osservatori geomagnetici dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), presenti sul territorio italiano, da nord a sud: Castello Tesino, in provincia di Trento, Duronia, in provincia di Campobasso e, infine, Isola di Lampedusa. Il fenomeno è stato registrato contemporaneamente anche dagli osservatori geomagnetici in Antartide, presso la stazione italiana Mario Zucchelli e in quella italo-francese Concordia (https://geomag.rm.ingv.it/), destinato a ripetersi tra il 9 e il 10 marzo, come diramato dallo Space Weather Prediction Center dell’Agenzia americana NOAA (www.swpc.noaa.gov/ftpdir/weekly/WKHF.txt).

“In condizioni di normalità”, spiega Domenico Di Mauro, ricercatore dell’Ingv, “la magnetosfera, ossia quella regione dello spazio circumterrestre in cui domina ancora l’azione del campo magnetico del nostro pianeta, funge da schermo al continuo passaggio delle particelle cariche provenienti dal Sole, noto con il suggestivo nome di ‘vento solare’. Quando aumenta l’attività solare, come avvenuto il 25 febbraio scorso a seguito di un intenso brillamento solare, osservato alle 00.39 (UT) da una zona attiva del Sole e alla conseguente espulsione di massa da un settore dalla corona solare fortunatamente non eiettata verso la Terra (Solar Dynamic Observatory, https://sdo.gsfc.nasa.gov), si possono verificare interazioni distruttive tra il vento solare e la magnetosfera terrestre, con un’ampia scala di effetti nell’ambiente circumterrestre e sulla Terra”. Proprio nelle aree polari e sub-polari, dove più facilmente il campo magnetico terrestre si combina con il campo magnetico trasportato dal vento solare, l’ingresso nella magnetosfera delle particelle cariche può essere favorito e, in cascata, l’interazione tra queste e gli atomi dell’alta atmosfera terrestre, provocando così le aurore.

“Seppur eventi sincroni in entrambi gli emisferi, le aurore sono visibili solo nell’emisfero in cui la stagione invernale è in corso per la disponibilità di cielo buio. Ma, in occasioni straordinarie, quando le energie in gioco sono davvero grandi, le aurore possono essere visibili anche alle medie latitudini, come accaduto nei cieli della Gran Bretagna nei giorni scorsi”, continua il ricercatore dell’Ingv. Alla fine del 1800, in condizioni di intensa attività solare, le aurore sono state osservate anche a Roma e persino a Palermo. “In taluni casi”, conclude Di Mauro, “possono verificarsi problemi alle apparecchiature elettroniche montate sui satelliti, radio black-out e finanche danni alle infrastrutture a terra, come accaduto in Quebec nel marzo del 1989. Ma alle nostre latitudini questi rischi sono piuttosto bassi e allora non ci rimane che sperare di scorgere nel cielo buio lo spettacolo”.

da Sorrentino | Feb 27, 2014 | Attualità, Eventi, Primo Piano

La trama della fortunata pellicola “Gravity”, candidata a 10 premi Oscar, ha fatto da sfondo all’incontro che la facoltà di ingegneria aerospaziale dell’Università La Sapienza di Roma ha promosso con l’astronauta Luca Parmitano, protagonista della missione Volare con due attività extraveicolari nei 166 giorni di permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, e Charles Elachi, direttore del Jet Propulsion Laboratory della NASA. Primo italiano a compiere una passeggiata nello spazio, Luca Parmitano è sembrato la persona più adatta a battezzare l’uscita della versione home video del film diretto da Alfonso Cuaròn e interpretato da George Clooney e Sandra Bullock. L’astronauta giudica Gravity un ottimo lavoro, realistico nei colori e nelle luci e contribuisce ad avvicinare la gente comune alla straordinaria realtà delle attività spaziali. Nel caso di Parmitano, la seconda uscita gli ha riservato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi senza la grande capacità di autocontrollo a cui l’ufficiale dell’Aeronautica Militare possiede per formazione. Un’avaria ha fatto sì che il liquido di raffreddamento della tuta entrasse nel casco di Parmitano, impedendogli di vedere e sentire e provocandogli difficoltà a respirare. La prontezza di riflessi e l’aiuto dei colleghi di equipaggio all’interno della ISS hanno fatto in modo che Parmitano potesse rientrare rapidamente e senza conseguenze. Nella stessa giornata dell’incontro a La Sapienza, la NASA ha diffuso le motivazioni dell’incidente, riconoscendo l’errore e le proprie responsabilità attraverso le dichiarazioni dell’ingegnere capo Chris Hansen. A causa di una perdita, il liquido ha invaso il sistema di aerazione. Un analogo problema era emerso il 9 luglio 2013 senza che le circostanze fossero riportate ai responsabili della missione. Un problema semplicemente sottovalutato. Comunque, la prima delle due passeggiate è stata per Luca Parmitano uno dei momenti più emozionanti della sua carriera. Un pò diversa da quella di Matt Kowalsky, aliase George Clooney.

La trama della fortunata pellicola “Gravity”, candidata a 10 premi Oscar, ha fatto da sfondo all’incontro che la facoltà di ingegneria aerospaziale dell’Università La Sapienza di Roma ha promosso con l’astronauta Luca Parmitano, protagonista della missione Volare con due attività extraveicolari nei 166 giorni di permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, e Charles Elachi, direttore del Jet Propulsion Laboratory della NASA. Primo italiano a compiere una passeggiata nello spazio, Luca Parmitano è sembrato la persona più adatta a battezzare l’uscita della versione home video del film diretto da Alfonso Cuaròn e interpretato da George Clooney e Sandra Bullock. L’astronauta giudica Gravity un ottimo lavoro, realistico nei colori e nelle luci e contribuisce ad avvicinare la gente comune alla straordinaria realtà delle attività spaziali. Nel caso di Parmitano, la seconda uscita gli ha riservato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi senza la grande capacità di autocontrollo a cui l’ufficiale dell’Aeronautica Militare possiede per formazione. Un’avaria ha fatto sì che il liquido di raffreddamento della tuta entrasse nel casco di Parmitano, impedendogli di vedere e sentire e provocandogli difficoltà a respirare. La prontezza di riflessi e l’aiuto dei colleghi di equipaggio all’interno della ISS hanno fatto in modo che Parmitano potesse rientrare rapidamente e senza conseguenze. Nella stessa giornata dell’incontro a La Sapienza, la NASA ha diffuso le motivazioni dell’incidente, riconoscendo l’errore e le proprie responsabilità attraverso le dichiarazioni dell’ingegnere capo Chris Hansen. A causa di una perdita, il liquido ha invaso il sistema di aerazione. Un analogo problema era emerso il 9 luglio 2013 senza che le circostanze fossero riportate ai responsabili della missione. Un problema semplicemente sottovalutato. Comunque, la prima delle due passeggiate è stata per Luca Parmitano uno dei momenti più emozionanti della sua carriera. Un pò diversa da quella di Matt Kowalsky, aliase George Clooney.

L’evento svoltosi all’Università La Sapienza, su iniziativa del prof. Marcello Onofri, è stata anche l’occasione per annunciare una borsa di studio che intende premiate uno studente di Ingegneria Aerospaziale che presenterà la migliore proposta di studio sul tema della Gravità. Il concorso, promosso da Warner Bros Entertainment Italia in collaborazione con L’Università di Roma La Sapienza, è aperto a tutti gli studenti di Ingegneria Aerospaziale degli Atenei Italiani. Per partecipare basterà collegarsi all’indirizzo www.warnerhomevideo.it/gravity. Le edizioni Blu-rayTM e Blu-rayTM 3D di Gravity contengono circa tre ore di imperdibili contenuti speciali, tra cui il documentario “Collision Point: The Race to Clean Up Space”, in cui viene approfondito il reale problema dei detriti spaziali in orbita intorno al nostro pianeta, e “Aningaaq”, un cortometraggio di Jonas Cuarón sull’emozionante scena che vede la Dott.ssa Stone nello spazio dialogare con Aningaaq sulla Terra.

Grande seguito e interesse anche per l’intervento di Charles Elachi, direttore del Jet Propulsion Laboratory della NASA, il quale ha illustrato le prospettive dell’esplorazione robotica dello spazio nei prossimi vent’anni e sottolineato l’importante collaborazione tra Agenzia Spaziale Italiana e NASA iniziata 35 anni fa, non senza aver ricordato il decimo anniversario dell’esplorazione di Marte da parte dei rover. Molti i progetti in cantiere, tutti propedeutici alle future missioni umane sul Pianeta Rosso. Si tratta di indagare ancora a fondo le caratteristiche marziani, capire cosa c’è sotto la superficie.

Ecco l’intervista a Charles Elach raccolta da Enrico Massidda

da Sorrentino | Gen 20, 2014 | Attualità, Missioni, Primo Piano

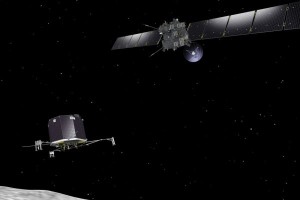

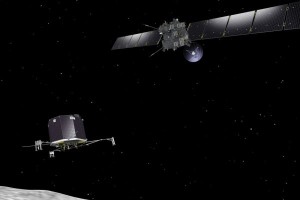

Finito il letargo nello spazio siderale della sonda Rosetta, progettata e realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea con il contributo rilevante dell’industria aerospaziale italiana e in particolare di Thales Alenia Space che ne ha curato l’assemblaggio e l’integrazione. Rosetta, lanciata il 2 marzo 2004 dallo spazio porto europeo di Kourou con il vettore Ariane, si dirige verso la cometa 67P/ Churyumov–Gerasimenko che intercetterà nel mese di novembre 2014 per effettuare un rendez-vous con il suo nucleo, lungo 4 km e largo 2, su cui farà poi scendere un lander ribattezzato Philae, anch’esso concepito in Italia. Una missione di straordinaria portata scientifica, dopo quella della sonda europea Giotto che nel 1986 incrociò la cometa di Halley, perchè si tratta del primo oggetto costruito dall’uomo a posarsi su un oggetto tra quelli provenienti dalla nube di Oort ai confini del sistema solare, che conserva tracce e memoria dell’universo antico. Philae reca un piccolo laboratorio per l’analisi chimico-fisico che permetterà di studiare a fondo le caratteristiche del nucleo cometeario e la sua struttura interna, raccogliendo informazioni uniche e utili a ricostruire l’origine delle comete e dello stesso sistema solare, vale a dire 4,6 miliardi di anni fa. Sarà interessante capire cosa avviene nel nucleo di una cometa mentre si avvicina al Sole e il lander Philae potrà registrare tutti i cambiamenti che si produrranno.

Finito il letargo nello spazio siderale della sonda Rosetta, progettata e realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea con il contributo rilevante dell’industria aerospaziale italiana e in particolare di Thales Alenia Space che ne ha curato l’assemblaggio e l’integrazione. Rosetta, lanciata il 2 marzo 2004 dallo spazio porto europeo di Kourou con il vettore Ariane, si dirige verso la cometa 67P/ Churyumov–Gerasimenko che intercetterà nel mese di novembre 2014 per effettuare un rendez-vous con il suo nucleo, lungo 4 km e largo 2, su cui farà poi scendere un lander ribattezzato Philae, anch’esso concepito in Italia. Una missione di straordinaria portata scientifica, dopo quella della sonda europea Giotto che nel 1986 incrociò la cometa di Halley, perchè si tratta del primo oggetto costruito dall’uomo a posarsi su un oggetto tra quelli provenienti dalla nube di Oort ai confini del sistema solare, che conserva tracce e memoria dell’universo antico. Philae reca un piccolo laboratorio per l’analisi chimico-fisico che permetterà di studiare a fondo le caratteristiche del nucleo cometeario e la sua struttura interna, raccogliendo informazioni uniche e utili a ricostruire l’origine delle comete e dello stesso sistema solare, vale a dire 4,6 miliardi di anni fa. Sarà interessante capire cosa avviene nel nucleo di una cometa mentre si avvicina al Sole e il lander Philae potrà registrare tutti i cambiamenti che si produrranno.

Il 20 gennaio 2014, come da programma, Rosetta si è risvegliata dopo 957 giorni di ibernazione nello spazio profondo. Il primo segnale di avvenuta riaccensione dei sistemi di bordo è stato ricevuto dal Centro Europeo Operazioni Spaziali (ESOC – European Space Operations Centre) dell’ESA a Darmstadt in Germania. Dal suo lancio Rosetta ha viaggiato ad una distanza di quasi 800 milioni di km dal sole e vicino all’orbita di Giove, passando tre volte vicino alla Terra ed un volta vicino a Marte, e passando accanto a due asteroidi: Steins nel 2008 e Lutetia nel 2010. I 31 mesi di ibernazione hanno permesso di risparmiare energia preziosa per il prosieguo del volo interplanetario. La grande distanza dal Sole non avrebbe permesso di accumulare attraverso i pannelli di bordo tutta l’energia necessaria a garantire continuità di funzionamento agli apparati di bordo per tutta la fase di transizione che precede il contatto. Per questo motivo tecnici e scienziati dell’ESA hanno optato per lo spegnimento e la riaccensione programmati.

L’atteso segnale di risposta da Rosetta è arrivato poco prima delle 20:00 (ora italiana), scandito da un memorabile tweet.

Al risveglio di Rosetta ha assistito tutta la comunità scientifica dell’Agenzia Spaziale Europea. Al Centro Europeo Operazioni Spaziali erano presenti Jean-Jacques Dordain, Direttore Generale ESA; Matthew Taylor, scienziato progetto ESA Rosetta; Paolo Ferri, Capo Operazioni Missioni ESA; Andrea Accomazzo, responsabile delle operazioni di Rosetta per l’ESA.

da Sorrentino | Gen 9, 2014 | Attualità, Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

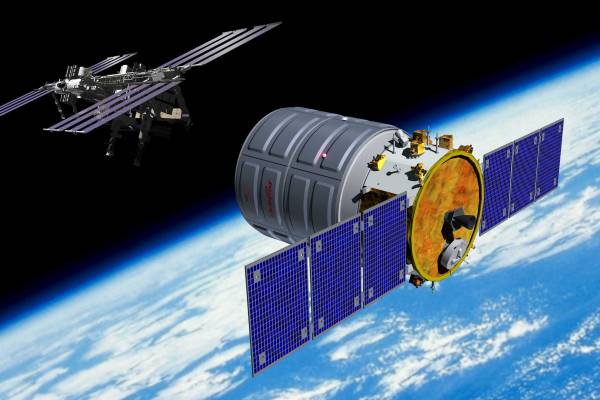

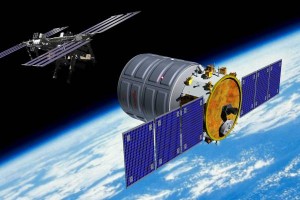

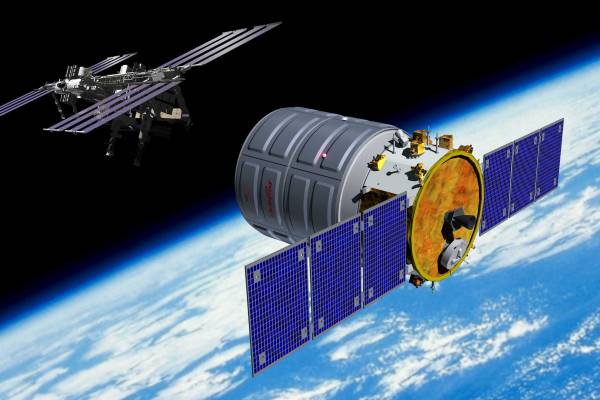

Il modulo di rifornimento Cygnus, destinato a trasportare materiale sulla Stazione Spaziale Internazionale, è in orbita dopo un’attesa di venti giorni. Il lancio, a bordo del razzo Antares della società americana “Orbital Sciences Corporation”, è avvenuto giovedì 9 gennaio 2014 alle 19,08 (ora italiana) dalla base americana di Wallops, sulla costa atlantica della Virginia, la stessa dove mezzo secolo fa partì il “San Marco 1”, primo satellite italiano progettato dal professor Luigi Broglio. Il modulo pressurizzato Cygnus, alla seconda missione dopo quella dimostrativa effettuata nel settembre 2013 durante la permanenza a bordo della ISS dell’astronauta Luca Parmitano, è costruito in Italia dalla Thales Alenia Space e trasporta circa 1400 kg di carico comprendente attrezzature di ricerca e materiale per esperimenti, computer, vestiario, equipaggiamento vario e anche frutta fresca per i sei componenti dell’equipaggio. Cygnus, il cui attracco al Nodo 2 della ISS è previsto a mezzogiorno di domenica 12 gennaio, è intitolato all’astronauta Charles Gordon Fullerton, scomparso nell’estate 2013, che dopo aver pilotato il prototipo dello Space Shuttle, l’Enterprise, fu assegnato sempre in qualità di pilota alla terza missione STS nel 1982 e comandò la missione 19 nel 1985. La missione 2 di Cygnus avrebbee dovuto prendere il via il 19 dicembre 2013, ma il lancio era stato rimandato a causa del guasto di una pompa del circuito di raffreddamento della ISS che aveva reso necessarie due attività extraveicolari condotte dagli astronauti americani Rick Mastracchio e Mike Hopkins, componenti della Expedition 38. Una volta sulla rampa il 4 gennaio, si deciso un ulteriore rinvio a causa delle temperature estremamente basse che hanno caratterizzato il clima meteorologico degli Stati Uniti. Infine un’attesa di altre 24 ore di 24 ore suggerita dall’intensa attività solare che avrebbe potuto compromettere il regolare funzionamento dei sistemi elettronici di bordo. Una volta vicino al complesso orbitale, Cygnus verrà catturato dal braccio robotico CanadArm2 e accostato al Nodo 2 per l’attracco. La missione è seguita costantemente dal Mission Support Center di ALTEC con sede a Torino. Dopo circa 30 giorni di permanenza sulla ISS, il modulo Cygnus con a bordo i materiali di scarto prodotti a bordo della stazione, si sgancerà per disintegrarsi durante la fase di rientro in atmosfera.

Il modulo di rifornimento Cygnus, destinato a trasportare materiale sulla Stazione Spaziale Internazionale, è in orbita dopo un’attesa di venti giorni. Il lancio, a bordo del razzo Antares della società americana “Orbital Sciences Corporation”, è avvenuto giovedì 9 gennaio 2014 alle 19,08 (ora italiana) dalla base americana di Wallops, sulla costa atlantica della Virginia, la stessa dove mezzo secolo fa partì il “San Marco 1”, primo satellite italiano progettato dal professor Luigi Broglio. Il modulo pressurizzato Cygnus, alla seconda missione dopo quella dimostrativa effettuata nel settembre 2013 durante la permanenza a bordo della ISS dell’astronauta Luca Parmitano, è costruito in Italia dalla Thales Alenia Space e trasporta circa 1400 kg di carico comprendente attrezzature di ricerca e materiale per esperimenti, computer, vestiario, equipaggiamento vario e anche frutta fresca per i sei componenti dell’equipaggio. Cygnus, il cui attracco al Nodo 2 della ISS è previsto a mezzogiorno di domenica 12 gennaio, è intitolato all’astronauta Charles Gordon Fullerton, scomparso nell’estate 2013, che dopo aver pilotato il prototipo dello Space Shuttle, l’Enterprise, fu assegnato sempre in qualità di pilota alla terza missione STS nel 1982 e comandò la missione 19 nel 1985. La missione 2 di Cygnus avrebbee dovuto prendere il via il 19 dicembre 2013, ma il lancio era stato rimandato a causa del guasto di una pompa del circuito di raffreddamento della ISS che aveva reso necessarie due attività extraveicolari condotte dagli astronauti americani Rick Mastracchio e Mike Hopkins, componenti della Expedition 38. Una volta sulla rampa il 4 gennaio, si deciso un ulteriore rinvio a causa delle temperature estremamente basse che hanno caratterizzato il clima meteorologico degli Stati Uniti. Infine un’attesa di altre 24 ore di 24 ore suggerita dall’intensa attività solare che avrebbe potuto compromettere il regolare funzionamento dei sistemi elettronici di bordo. Una volta vicino al complesso orbitale, Cygnus verrà catturato dal braccio robotico CanadArm2 e accostato al Nodo 2 per l’attracco. La missione è seguita costantemente dal Mission Support Center di ALTEC con sede a Torino. Dopo circa 30 giorni di permanenza sulla ISS, il modulo Cygnus con a bordo i materiali di scarto prodotti a bordo della stazione, si sgancerà per disintegrarsi durante la fase di rientro in atmosfera.

La Orbital Science Corporation ha firmato un contratto con la Nasa di 1.9 miliardi di dollari per trasportare, in aggiunta a quello che ha già volato, otto moduli cargo sulla Stazione Spaziale entro il 2016. Thales Alenia Space, che ha già sviluppato i tre moduli pressurizzati logistici MPLM per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana e gli ATV (Automated Transfer Vehicle) Cargo Carrier per conto dell’Agenzia Spaziale Europea, fornirà in totale 9 moduli pressurizzati destinati al trasporto cargo verso la Stazione Spaziale Internazionale, quattro delle quali con la una capacità di carico utile fino a due tonnellate e cinque con una capacità fino a 2,7 tonnellate.

Firmato a Washington, nella sede dell’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti, un Memorandum di cooperazione tra ENAC e Federal Aviation Administration, per lo sviluppo del trasporto commerciale sub spaziale. Il Presidente dell’ENAC, Vito Riggio, in delegazione ufficiale negli Stati Uniti con il Vice Direttore Generale Benedetto Marasà, ha sottoscritto un importante accordo con l’FAA, la Federal Aviation Administration, rappresentata dall’Amministratore Michael P. Huerta. Il memorandum riguarda l’elaborazione della normativa nazionale sui temi della ricerca e dello sviluppo dei voli commerciali suborbitali. A seguire, inoltre, il Presidente e il Vice Direttore hanno partecipato a un workshop incentrato proprio su questa materia.

Firmato a Washington, nella sede dell’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti, un Memorandum di cooperazione tra ENAC e Federal Aviation Administration, per lo sviluppo del trasporto commerciale sub spaziale. Il Presidente dell’ENAC, Vito Riggio, in delegazione ufficiale negli Stati Uniti con il Vice Direttore Generale Benedetto Marasà, ha sottoscritto un importante accordo con l’FAA, la Federal Aviation Administration, rappresentata dall’Amministratore Michael P. Huerta. Il memorandum riguarda l’elaborazione della normativa nazionale sui temi della ricerca e dello sviluppo dei voli commerciali suborbitali. A seguire, inoltre, il Presidente e il Vice Direttore hanno partecipato a un workshop incentrato proprio su questa materia.