da Sorrentino | Apr 8, 2015 | Astronomia, Eventi, Missioni, Primo Piano

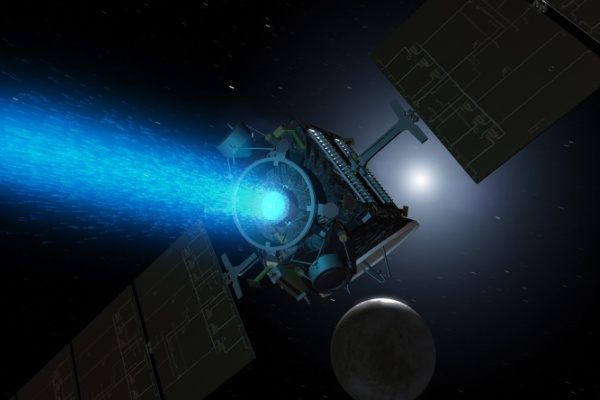

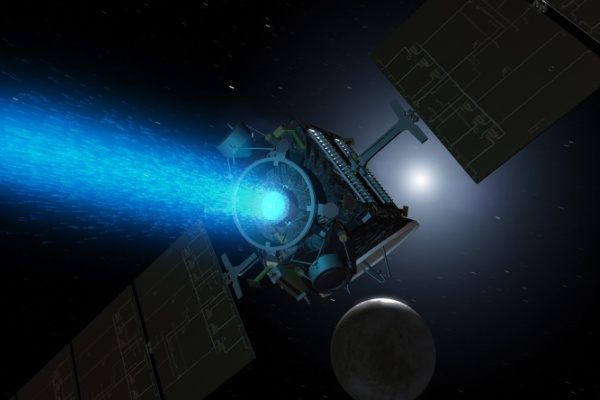

Il 10 aprile 2015 è la data che segna l’ingresso della sonda della Nasa Dawn nella prima orbita scientifica attorno a Cerere. Per l’occasione l’INAF ha organizzato a Palermo un evento dedicato alla missione e ai primi risultati su questo intrigante pianetino. Fin dal suo arrivo al pianeta nano Cerere, il 6 marzo 2015, la sonda Dawn della NASA ha funzionato perfettamente, continuando il suo cammino grazie al motore a ioni. La spinta del motore, combinata alla gravità di Cerere, sta gradualmente portando la sonda su un’orbita circolare attorno al pianeta nano. Tutti i sistemi e gli strumenti a bordo della sonda godono di ottima salute.

Il 10 aprile 2015 è la data che segna l’ingresso della sonda della Nasa Dawn nella prima orbita scientifica attorno a Cerere. Per l’occasione l’INAF ha organizzato a Palermo un evento dedicato alla missione e ai primi risultati su questo intrigante pianetino. Fin dal suo arrivo al pianeta nano Cerere, il 6 marzo 2015, la sonda Dawn della NASA ha funzionato perfettamente, continuando il suo cammino grazie al motore a ioni. La spinta del motore, combinata alla gravità di Cerere, sta gradualmente portando la sonda su un’orbita circolare attorno al pianeta nano. Tutti i sistemi e gli strumenti a bordo della sonda godono di ottima salute.

Dagli inizi di marzo, Dawn ha seguito la traiettoria prevista verso il lato oscuro di Cerere, il lato rivolto dalla parte opposta rispetto al Sole. Dopo l’aggancio gravitazionale, lo slancio della sonda l’ha portata ad una quota più elevata, raggiungendo la distanza massima di 75.400 km il giorno 18 marzo. Nella fase finale del suo avvicinamento Dawn è destinata a passare da una distanza di circa 42.000 km dalla superficie di Cerere, a 13.500 km che è la quota pianificata per la prima orbita scientifica.

Il 10 e il 14 aprile verranno acquisite le immagini ravvicinate realizzate con la camera ottica a bordo della sonda, pubblicate on-line dopo una prima analisi da parte del team scientifico. Nel primo set di immagini il pianeta nano apparirà come una falce sottile, proprio come le immagini scattate il 1° marzo, ma con una risoluzione circa 1.5 volte maggiore. Le immagini del 14 aprile riveleranno una mezzaluna leggermente più grande con dettaglio ancora maggiore. Una volta che Dawn si sarà posizionata lungo la sua prima orbita scientifica, il 23 aprile prende il via la campagna intensiva di raccolta dati.

Verso i primi di maggio le immagini miglioreranno la nostra visione di tutta la superficie, incluse le misteriose macchie luminose che hanno catturato l’attenzione di scienziati e appassionati. Ciò che rappresentano questi riflessi della luce solare è ancora fonte di dibattito, ma una visione ravvicinata potrebbe aiutare a determinare la loro natura. Le regioni che ospitano le macchie luminose probabilmente non saranno visibili per il set di immagini del 10 aprile, e ancora non è chiaro se saranno visibili per il 14 aprile. Il 9 maggio Dawn completerà la prima fase di raccolta dati su Cerere e comincerà a spiraleggiare verso a un’orbita più bassa, che le permetterà di osservare il pianeta nano da più vicino.

Il 10 aprile, in occasione dell’inserimento in orbita della sonda, l’INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo e l’INAF-IAPS di Roma, con la collaborazione dell’Agenzia Spaziale Italiana e della NASA, ha organizzato, a partire dalle 17:30, nel Palazzo dei Normanni a Palermo l’evento “Cerere ieri e oggi: da Piazzi a Dawn”, con la conferenza di Ileana Chinnici dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo e Maria Cristina De Sanctis dell’INAF-IAPS che metterà a confronto le osservazioni storiche con gli ultimi risultati scientifici della missione Dawn.

L’evento si svolge alla presenza di Davide Faraone, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Giovanni Bignami, presidente dell’INAF, Fabrizio Bocchino, vice Presidente della Commissione Cultura del Senato Fabrizio Bocchino, Barbara Negri, Responsabile ASI Unità Osservazione dell’Universo, Roberto Lagalla, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Giusi Micela, direttore dell’INAF-OAPa, Pietro Ubertini, direttore dell’INAF-IAPS (Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali).

L’intero congresso sarà trasmesso sul canale INAF tv.

Presentazione video di INAF-TV: httpss://www.youtube.com/watch?v=b9fP557iD8w&list=UL

Nella foto: rappresentazione artistica della sonda Dawn in arrivo verso Cerere. Crediti: NASA/JPL

da Sorrentino | Apr 8, 2015 | Attualità, Eventi, Primo Piano

Roma torna a ospitare (11-12 aprile 2015) la NASA Space Apps Challenge, l’hackathon giunto alla terza edizione che si svolge in contemporanea mondiale in oltre 130 città. Luogo della competizione, che chiama a raccolta programmatori, designer, studenti e appassionati di spazio, è la Facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma, in via Eudossiana, 18. Testimonial dell’evento italiano John Phillips, Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Filippo Angelucci, Head of ESA IT Department and Chief Information Officer, Enrico Flamini, Chief Scientist dell’Agenzia Spaziale Italiana, Jason Kessler, Asteroid Grand Challenge e LAUNCH Program Executive della NASA, e dagli Stati Uniti il Magg. Pil. Luca Parmitano, astronauta ESA e protagonista della missione Volare dell’ASI.

Roma torna a ospitare (11-12 aprile 2015) la NASA Space Apps Challenge, l’hackathon giunto alla terza edizione che si svolge in contemporanea mondiale in oltre 130 città. Luogo della competizione, che chiama a raccolta programmatori, designer, studenti e appassionati di spazio, è la Facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma, in via Eudossiana, 18. Testimonial dell’evento italiano John Phillips, Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Filippo Angelucci, Head of ESA IT Department and Chief Information Officer, Enrico Flamini, Chief Scientist dell’Agenzia Spaziale Italiana, Jason Kessler, Asteroid Grand Challenge e LAUNCH Program Executive della NASA, e dagli Stati Uniti il Magg. Pil. Luca Parmitano, astronauta ESA e protagonista della missione Volare dell’ASI.

Anteprima della due giorni capitolina lo streaming del Data Bootcamp di New York presso la Palestra dell’Innovazione della Fondazione, in via del Quadraro 102, ospitato dalle ore 19 fino alle 23 di venerdì 10 aprile dalla Fondazione Mondo Digitale. Attraverso il bootcamp i partecipanti possono prendere parte ad un workshop formativo su “Hardware & Robotics” e “Programming & Web App Development”.

Per partecipare alla NASA Space Apps Challenge – organizzata dall’Ambasciata Americana, dall’ESA, ASI e Università La Sapienza di Roma – è necessario registrarsi sul sito www.spaceappschallenge.org alla location Roma, dove è possibile prendere visione del programma dell’hackathon.

da Sorrentino | Gen 29, 2015 | Eventi, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

L’astronauta Samantha Cristoforetti “chiama” i 100 giovanissimi studenti stranieri di tutto il mondo giunti in Italia con un programma semestrale di Intercultura. L’evento è stato programmato sabato 31 gennaio, dalle 9.00 alle 10.30, al Centro Giovanni XXII di Frascati. Il filo che unisce l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti e il centinaio di giovani studenti stranieri dei 5 continenti è l’adesione a un programma scolastico vissuto a 17 anni in un Paese straniero grazie ai programmi della onlus Intercultura.

L’astronauta Samantha Cristoforetti “chiama” i 100 giovanissimi studenti stranieri di tutto il mondo giunti in Italia con un programma semestrale di Intercultura. L’evento è stato programmato sabato 31 gennaio, dalle 9.00 alle 10.30, al Centro Giovanni XXII di Frascati. Il filo che unisce l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti e il centinaio di giovani studenti stranieri dei 5 continenti è l’adesione a un programma scolastico vissuto a 17 anni in un Paese straniero grazie ai programmi della onlus Intercultura.

Samantha Cristoforetti, in quarta liceo, partì alla volta degli Stati Uniti. Un’esperienza che ha segnato il suo percorso internazionale “Come Ormai quasi 20 anni fa ho partecipato ad un programma di scambio annuale di Intercultura, non soltanto ho vissuto per un anno in una cultura diversa ma per la prima volta ho avuto l’opportunità di incontrare ragazzi e ragazze da tutto il mondo, i miei orizzonti si sono ampliati in modi che non avrei mai potuto immaginare”.

Vent’anni dopo, l’astronauta dell’ESA rivive, a 400 km di distanza dalla Terra, quelle emozioni che la hanno accompagnato nel suo anno all’estero, dialogando per poco più di un quarto d’ora con gli studenti di Intercultura nel giorno in cui essi iniziano il loro programma di studio e di vita in Italia. Grazie all’Agenzia Spaziale Italiana, che ha permesso questo collegamento radioamatoriale in collaborazione con i radioamatori dell’ARISS e l’ESA, Agenzia Spaziale Europea, 10 di questi 100 adolescenti sono stati prescelti per porre alcune domande sia sulla sua missione sia sulle competenze che anche lei ha sviluppato da liceale e che la hanno aiutata nel suo percorso professionale. Sono quelle stesse competenze che interiorizzeranno questi ragazzi nel corso dei 6 mesi di permanenza in Italia, come imparare a convivere con persone di un’altra cultura, gestire l’ansia, comprendere al volo le informazioni, pur non conoscendole, sviluppare una forte capacità di adattamento e così via.

Per la seconda volta, dopo il collegamento con Luca Parmitano, anche lui ex studente di Intercultura, la stazione ISS, con @astrosamantha riceve veramente un saluto dalla Terra in tutte le lingue del mondo. Dallo spazio arriva a sua volta l’augurio che, pur nelle molte diversità, gli uomini sappiano ricordare la loro comune appartenenza allo stesso pianeta e se ne sentano cittadini.

da Sorrentino | Gen 23, 2015 | Eventi, Missioni, Primo Piano

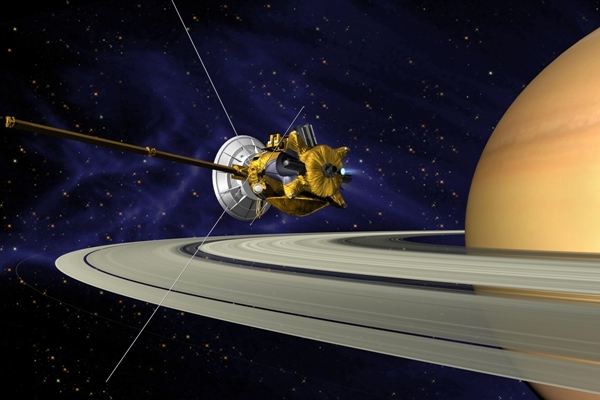

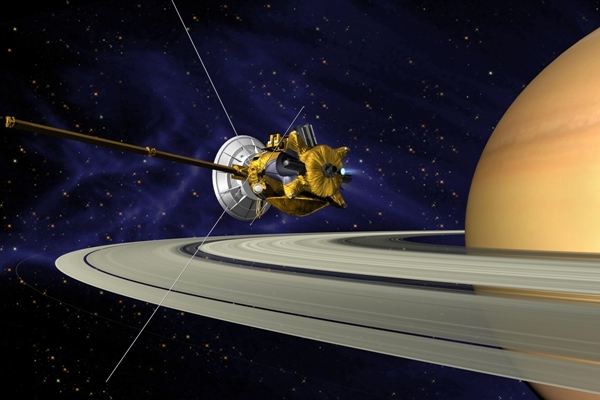

Oltre cento scienziati, provenienti da tutto il mondo, hanno preso parte all’appuntamento annuale dedicato all’analisi dello stato della missione Cassini- Huygens, destinata allo studio del sistema di Saturno, che si è svolto per la prima volta nella attuale sede dell’Agenzia Spaziale Italiana a Tor Vergata. Gli scienziati hanno fatto il punto sulla dinamica degli anelli e dell’atmosfera di Saturno, su quella di Titano, sulle attività dell’altra luna Encelado e altri satelliti.

Oltre cento scienziati, provenienti da tutto il mondo, hanno preso parte all’appuntamento annuale dedicato all’analisi dello stato della missione Cassini- Huygens, destinata allo studio del sistema di Saturno, che si è svolto per la prima volta nella attuale sede dell’Agenzia Spaziale Italiana a Tor Vergata. Gli scienziati hanno fatto il punto sulla dinamica degli anelli e dell’atmosfera di Saturno, su quella di Titano, sulle attività dell’altra luna Encelado e altri satelliti.

Quest’ultimo Cassini Project Science Group, svoltosi poco tempo dopo il decennale dell’atterraggio della sonda europea Huygens, rilasciata da Cassini, su Titano, la luna di Saturno, ha consentito anche di fare il punto sulla pianificazione e le scelte delle operazioni dei prossimi 6/7 mesi e in generale quelli più a lungo termine, in vista del fine missione stabilito nel 2017. Tra i presenti nella sede ASI figurano Charles Elachi direttore del JPL, Linda Spliker Project Scientist della missione, Marcello Fulchignoni PI di HASI, Steve Wall Team leader del Radar e Jean-Pierre Bretone Project Scientist di Huygens.

La missione Cassini-Huygens, congiunta tra NASA, ESA e ASI, è un programma che si è distinto per 10 anni di successi in crescendo. Gli scienziati si attendono ancora molte scoperte fino al ‘Gran Finale’ tra due anni. Sarà questa una ultima grande manovra, con la quale la sonda Cassini si tufferà dentro l’atmosfera di Saturno e grazie alla grande antenna, realizzata dall’ASI con il contributo dell’industria spaziale italiana, invierà a Terra immagini e dati che faranno conoscere meglio e approfonditamente il pianeta degli anelli. Un salto nelle conoscenze zone più profonde altrimenti impossibili da osservare.

La missione Cassini era stata programmata per durare quattro anni, ma l’eccezionale qualità dei sistemi e degli strumenti di bordo e i numerosi successi conseguiti hanno indotto la NASA, con il supporto dell’ASI e dell’ESA, nel 2008, a estenderne l’attività, permettendo agli scienziati di osservare una varietà di cambiamenti stagionali, dato che il pianeta ha completato un terzo dei quasi trent’anni dell’anno di Saturno intorno al Sole.

Di grande rilievo il contributo dell’ASI alla missione. In base ad un accordo di collaborazione bilaterale con la NASA, in Italia sono state sviluppati l’antenna, cuore delle telecomunicazioni della sonda e parti fondamentali del Radar, lo spettrometro VIMS e il sottosistema di radioscienza (RSIS).

L’ASI ha inoltre sviluppato, per la sonda Huygens, lo strumento H-ASI, Huygens Atmospheric Structure Instrument, che ha misurato le proprietà fisiche dell’atmosfera e della superficie di Titano. Ovviamente un elemento essenziale del contributo italiano è stato dato anche dai numerosi nostri scienziati che sono stati e che sono coinvolti nei lavori della missione.

“Cassini – Huygens è la prima missione di esplorazione del sistema solare a cui l’Italia e l’Europa hanno partecipato – – sottolinea il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, prof Roberto Battiston – È una pietra fondamentale dell’attuale conoscenza del più spettacolare dei pianeti esterni del sistema solare, ma dimostra soprattutto come la cooperazione internazionale può aumentare e dare maggiori possibilità di conoscenza per l’uomo dell’universo in cui abita. Siamo orgogliosi di esserci con un apporto decisivo. Tra l’altro, senza l’Italia nessun dato sarebbe mai arrivato a Terra”.

“Uno degli obiettivi principali della missione, immaginata dall’inizio degli anni ’80, era – ricorda Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana e Program Manager per la parte italiana – la scoperta della superficie sconosciuta di Titano, nascosta dalle fitte nubi. Oggi, grazie agli strumenti scientifici italiani, sappiamo come è fatta. Abbiamo determinato temperatura e pressione atmosferica di Titano durante la discesa di Huygens, scoperta la composizione chimica della superficie grazie allo spettrometro ad immagine VIMS, determinata l’esistenza di un oceano di acqua nelle profondità di Titano ed Encelado e attraverso il Radar abbiamo appreso dell’esistenza di vasti laghi di metano ed etano. A queste informazioni, recentemente, si è aggiunta anche la scoperta, avvenuta grazia all’intuizione di un giovane ricercatore italiano, anche della profondità e della quantità totale di questi mari di idrocarburi. Se Titano fosse a noi vicino avremmo a disposizione una riserva di idrocarburi pressoché infinita”.

da Sorrentino | Gen 22, 2015 | Attualità, Eventi, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Seconda teleconferenza, giovedì 22 gennaio 2015, di Samantha Cristoforetti con la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana a Tor Vergata, a 60 giorni dall’inizio di Expedition 42 e della missione Futura a bordo della stazione spaziale internazionale. A salutare l’astronauta italiana Roberto Battiston, presidente ASI, Elena Grifoni-Winters, responsabile coordination office, Directorate of human spaceflight and operations dell’Esa, e il generale Claudio Salerno, capo del 5° reparto dello Stato Maggiore Aeronautica, insieme ad alcune delle scuole partecipanti al programma didattico LISS (Lessons on International Space Station), che permette ai giovani di familiarizzare con l’esperienza che vivono gli astronauti in orbita e in particolare quella straordinaria che vede impegnata Samantha Cristoforetti.

Seconda teleconferenza, giovedì 22 gennaio 2015, di Samantha Cristoforetti con la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana a Tor Vergata, a 60 giorni dall’inizio di Expedition 42 e della missione Futura a bordo della stazione spaziale internazionale. A salutare l’astronauta italiana Roberto Battiston, presidente ASI, Elena Grifoni-Winters, responsabile coordination office, Directorate of human spaceflight and operations dell’Esa, e il generale Claudio Salerno, capo del 5° reparto dello Stato Maggiore Aeronautica, insieme ad alcune delle scuole partecipanti al programma didattico LISS (Lessons on International Space Station), che permette ai giovani di familiarizzare con l’esperienza che vivono gli astronauti in orbita e in particolare quella straordinaria che vede impegnata Samantha Cristoforetti.

“Buongiorno presidente, è un piacere sentirla” – esordisce Samantha, che si diverte a far galleggiare e ruotare il microfono tra una risposta e l’altra. Ancora terrestre o più aliena? – le chiede Battiston. “In questo avamposto dell’umanità nello spazio mi muovo agevolmente, mi sento a casa e ritengo di essere diventata abbastanza efficiente – risponde Samantha – E’ un’esperienza eccezionale che ogni giorno mi dà grande gioia. Dal punto di vista scientifico abbiamo fatto molto, dagli esperimenti di neurofisiologia, ai quali abbiamo dedicato due sessioni sperimentali, a quelli sul sonmo e la circolazione del sangue. Sto portando sensori per 36 ore per studiare i ritmi circadiani. Dall’arrivo della capsula di rifornimento Dragon ho a che fare con le piantine e i moscerini della mosca. Sto utilizzando un equipaggiamento che permette di studiare i cambiamenti della risposta immunitaria in microgravità.

Se Battiston le fa notare che dal parrucchiere spopola il taglio alla Samantha, ispirato all’effetto che i capelli dell’astronauta subiscono in microgravità, la rappresentante dell’ESA sottolinea come

Futura e Avamposto 42 evochino i passi propedeutici all’esplorazione umana nello spazio. Una riflessione con cui Cristoforetti concorda, ribadendo l’importanza della ricerca scientifica in orbita finalizzata allo sviluppo tecnologico, tenuto conto che molti esperimenti sono rivolti alla fisiologia umana. Quest’anno inizieranno le missioni annuali degli astronauti, proprio per approfondire le implicazioni sulla salute e affrontare anche le difficoltà psicologiche che si presenteranno quando ci avventureremo sempre più lontano dalla Terra.

Come si mantiene operativa H24 una struttura così complessa? – le chiedono.

“Da dieci anni l’ISS funziona in maniera continuativa e ciò non è affatto semplice né scontato – osserva Samantha – Lavoriamo insieme in maniera efficcace supportando operazioni complesse in sinergia con squadre sparse nei centri spaziali in tutto il mondo”

A proposito della sua formazione ed esperienza militare, Cristoforetti sente di essere aiutata in particolare dall’abitudine a lavorare e interagire con macchine e tecnologie complesse, seguire le procedure previste, nella predisposizione al lavoro di squadra e nella capacità di adattamento.

Samantha risponde alle domande preparate e lette dagli studenti presenti nell’auditorium dell’ASI.

Spiega che la maggior parte degli esperimenti è dedicata alle ricadute sulla vita terrestre. Sottolinea che la colonizzazione di Marte non è alle porte, dal momento che serviranno ancora molte missioni esplorative, ma anche si sta lavorando per quell’obiettivo e tutto ciò che si fa sulla ISS permette di sviluppare le conoscenze e tecnologie per realizzare questo passo. Quanto all’azione dei raggi cosmici, rassicura che la ISS si trova in orbita bassa e all’interno della fascia protetta. Il problema riguarderà certamente le missioni future interplanetarie. Ribadisce l’importanza fondamentale della fiducia reciproca che regna tra i membri d’equipaggio, Quanto alla percezione del tempo, ricorda di essere tra i soggetti di cui si studiano i ritmi circadiani e la capacità di adattamento alle condizioni di vita e lavoro sulla ISS, dove le percezione del tempo è scandita dagli orologi e dall’agenda elettronica.

La teleconferenza si chiude con un pensiero alla Terra dallo spazio e alla consapevolezza della fragilità del nostro pianeta. “Si ha la percezione che siamo tutti sull’astronave Terra e dobbiamo preoccuparci di tenerla in buon funzionamento. I danni fatti vanno riparati e dobbiamo imparare a fare più prevenzione”. In ultimo un abbraccio virtuale dallo spazio e per Samantha è tempo di tornare agli esperimenti.

da Sorrentino | Dic 16, 2014 | Eventi, Politica Spaziale, Primo Piano

La strada che porta allo spazio passa per il nostro Paese – recita la scritta che campeggia sotto il logo dell’Agenzia Spaziale Italiana e nel giorno del cinquantennale del lancio del satellite San Marco 1, che fece dell’Italia il terzo Paese ad accedere allo Spazio, non poteva esserci richiamo più emblematico all’impresa di Luigi Broglio, il von Braun italiano, come lo definisce Roberto Battiston, presidente ASI. Broglio, espressione congiunta di Aeronautica Militare e Università La Sapienza, iniziò a sperimentare lanci dal poligono militare di Salto di Quirra. Nel 1961 Edoardo Amaldi suggerì a Broglio un piano spaziale italiano che avrebbe condotto al lancio del primo satellite San Marco il 15 dicembre 1964 e alla creazione nel 1967 della base spaziale italiana al largo di Malindi, ancor’oggi attiva come centro di telemetria e controllo satellitare. Battiston ha annunciato che l’ASI sta contrattando il rinnovo di collaborazione con il Kenia per i prossimi 15 anni, che prevede una serie di ricadute tecnologiche anche per il Paese ospitante.

La strada che porta allo spazio passa per il nostro Paese – recita la scritta che campeggia sotto il logo dell’Agenzia Spaziale Italiana e nel giorno del cinquantennale del lancio del satellite San Marco 1, che fece dell’Italia il terzo Paese ad accedere allo Spazio, non poteva esserci richiamo più emblematico all’impresa di Luigi Broglio, il von Braun italiano, come lo definisce Roberto Battiston, presidente ASI. Broglio, espressione congiunta di Aeronautica Militare e Università La Sapienza, iniziò a sperimentare lanci dal poligono militare di Salto di Quirra. Nel 1961 Edoardo Amaldi suggerì a Broglio un piano spaziale italiano che avrebbe condotto al lancio del primo satellite San Marco il 15 dicembre 1964 e alla creazione nel 1967 della base spaziale italiana al largo di Malindi, ancor’oggi attiva come centro di telemetria e controllo satellitare. Battiston ha annunciato che l’ASI sta contrattando il rinnovo di collaborazione con il Kenia per i prossimi 15 anni, che prevede una serie di ricadute tecnologiche anche per il Paese ospitante.

Il bilancio complessivo dell’attività spaziale nel nostro Paese è più che soddisfacente con un’attività industriale e scientifica di rilievo, dalla stazione spaziale al lanciatore Vega alla prossima missione Exomars. “Lo spazio italiano è controesempio della perdita di competenze denunciata dal Paese” .- sottolinea in un passaggio Battiston – Terzo contributore dell’ESA, l’Italia richiama la necessità di investire in un settore che promette ricadute multiple

Il capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana, gen. Pasquale Preziosa, richiama la ompetenza e la passione che sono i pilastri della forza armata in cui Broglio si è formato. Nella nebbia in attesa del sole – scriveva Broglio nel libro in cui parlava di Marte. Laureato in ingegneria, matematica e fisica, Broglio diceva di essere consapevole di lavorare per il bene comune e il prestigio dell’Italia. “Spazio e aeronautica è binomio inscindibile – dichiara Preziosa – Spazio è estensione dell’ambiente operativo, sinonimo di sicurezza militare. Basti pensare che i Predator nello scenario dell’Afghanistan vengono controllati via satellite dalla base AMI di Amendola. Il Centro Sperimentale di Pratica di Mare ospita anche il settore di ricerca spaziale. Lo Spazio è tra noi – continua Preziosa – tante tecnologie, anche domestiche, sono fruibili grazie allo Spazio. Il lancio del San Marco fu il risultato dei precedenti 30 anni di lavoro. Nel 1938 Pezzi raggiunse con un velivolo dotato di motore a pistoni ed elica la quota di 50mila piedi, record tuttora imbattuto. L’accesso allo Spazio fu possibile grazie alla cooperazione tra mondo accademico, Aeronautica Militare e industria fu possibile. Nel 1964 non era facile lanciare un satellite, ma quell’impresa fu il segno dell’eccellenza di cui il nostro Paese è capace. Dai pionieri del volo ai nostri astronauti, sono tutti indistintamente interpreti di capacità straordinarie negli anni seguiti all’epopea del generale Broglio – conclude Preziosa. Al quale fa eco Gen. Giovanni Sciandra, presidente CESMA, il centro studi dell’Arma Aeronautica, con un richiamo al consenso e alla consapevolezza della presenza sempre più marcata dell’Italia nello Spazio

Il cinquantennale dell’Italia nello Spazio coincide con l’anniversario di fondazione dell’Agenzia Spaziale Europea, un modello di integrazione continentale che risponde alla visione del fisico Edoardo Amaldi. A testimoniare questo binomio è l’ing. Giuseppe Morsillo, direttore finanza e controllo dell’Agenzia Spaziale Europea. “I risultati conseguiti nella Ministeriale ESA premiano la politica spaziale italiana al 12,8% e corrispondono in totale a programmi per un valore di 15,8 miliardi milioni, di cui 9,9 già in portafoglio, con aggiunta 80 milioni per programmi in corso. Anche la missione Exomars, esempio avanzato di esplorazione robotica, con il nostro Paese in prima linea, può procedere nei tempi previsti, anche grazie all’ingresso della Spagna come quarto partner.

“L’Italia può vantare il 50% del volume abitabile della stazione spaziale, un programma strategico come Cosmo Skymed, la partecipazione a un’impresa straordinaria come quella di Rosetta – ricorda Morsillo – Lo Spazio costa a ciascuno italiano l’equivalente di una pizza all’anno. E il ritorno economico è sempre più una certezza nell’alimentare servizi e applicazioni a beneficio della società civile”.

L’ing. Mauro Moretti, ad Finmeccanica, va al nocciolo dei problemi: “Il Parlamento italiano sta discutendo gli investimenti necessari a sostenere i programmi di ricerca e industriali. Le operazioni di joint-venture, ancorché necessarie, hanno tolto il ruolo di prim’attore all’industria aerospaziale italiana. Lo Spazio è una leva potente e il piano industriale di Finmeccanica prevede che lo Spazio torni ad avere una funzione centrale”. Un messaggio chiaro per sottolineare che, in un momento celebrativo di tale importanza, occorre guardare avanti con la responsabilità di dotarsi di strumenti idonei a sostenere le sfide presenti e future.

La testimonianza di Ugo Ponzi, tra i collaboratori e i protagonisti del progetto San Marco, assegna a Broglio il merito di aver rilanciato le infrastrutture di ricerca aeronautiche, per lo studio dell’aerodinamica delle alte velocità e la sperimentazione missilistica, e stretto la collaborazione con la NASA. L’obiettivo era il raggiungimento dell’orbita equatoriale bassa nel modo più efficiente, per mettere in pratica un metodo nuovo per la misurazione della densità dell’alta atmosfera.

Prof. Maurizio Di Ruscio

“Il satellite San Marco 1 – ricorda il prof. Maurizio Di Ruscio – recava a bordo due esperimenti, uno di Broglio, l’altro dell’Istituto microonde del Cnr di Firenze. La bilancia di Broglio offriva la possibilità di registrare con continuità, punto per punto, in particolare al perigeo, la densità atmosferica, restando all’interno delle fasce di van Allen”.

La conferenza celebrativa ripercorre il lancio del San Marco 1, con il gen. Basilio Di Martino, l’eredità di quel programma ai fini della formazione e ricerca nel settore aerospaziale, a cura dei docenti dell’Università La Sapienza, Filippo Graziani e Marcello Onofri, e la figura stessa di Luigi Broglio, affidata alla biografia di Giorgio Di Bernardo.

INTERVISTA AL GEN. PASQUALE PREZIOSA, Capo di Stato Maggiore AMI

Il 10 aprile 2015 è la data che segna l’ingresso della sonda della Nasa Dawn nella prima orbita scientifica attorno a Cerere. Per l’occasione l’INAF ha organizzato a Palermo un evento dedicato alla missione e ai primi risultati su questo intrigante pianetino. Fin dal suo arrivo al pianeta nano Cerere, il 6 marzo 2015, la sonda Dawn della NASA ha funzionato perfettamente, continuando il suo cammino grazie al motore a ioni. La spinta del motore, combinata alla gravità di Cerere, sta gradualmente portando la sonda su un’orbita circolare attorno al pianeta nano. Tutti i sistemi e gli strumenti a bordo della sonda godono di ottima salute.

Il 10 aprile 2015 è la data che segna l’ingresso della sonda della Nasa Dawn nella prima orbita scientifica attorno a Cerere. Per l’occasione l’INAF ha organizzato a Palermo un evento dedicato alla missione e ai primi risultati su questo intrigante pianetino. Fin dal suo arrivo al pianeta nano Cerere, il 6 marzo 2015, la sonda Dawn della NASA ha funzionato perfettamente, continuando il suo cammino grazie al motore a ioni. La spinta del motore, combinata alla gravità di Cerere, sta gradualmente portando la sonda su un’orbita circolare attorno al pianeta nano. Tutti i sistemi e gli strumenti a bordo della sonda godono di ottima salute.