da Sorrentino | Ago 24, 2017 | Eventi, Primo Piano, Servizi Satellitari

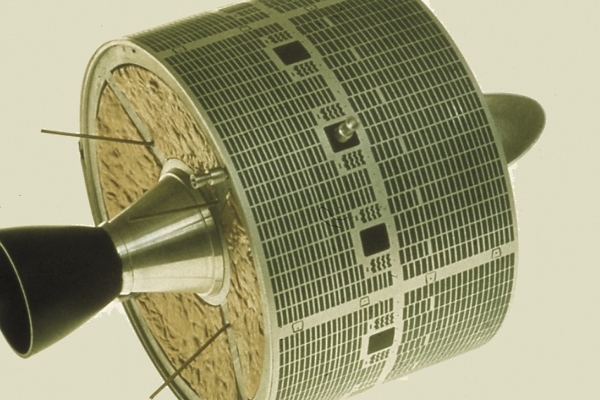

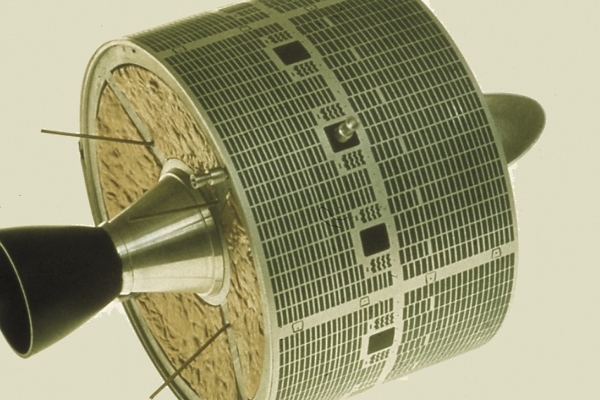

Il 26 agosto 1977 veniva lanciato da Cape Canaveral il primo satellite italiano per telecomunicazioni. Un cilindro dal diametro di 143 centimetri, pesante 229 kg e ricoperto da celle solari: era questo l’aspetto di SIRIO, lo storico satellite geostazionario per telecomunicazioni completamente made in Italy, che 40 anni fa aprì la strada a missioni di tipo applicativo. Ma prima di arrivare al momento fatidico del lancio, che avvenne a bordo del vettore Delta 2313 della NASA, il cammino di SIRIO (Satellite Italiano di Ricerca Industriale e Operativa), il cui obiettivo principale riguardava la sperimentazione della propagazione ad alte frequenze fino a 18 Ghz, fu una vera corsa ad ostacoli. Le difficoltà incontrate dal progetto, nato dalla collaborazione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Compagnia Industriale Aerospaziale – un consorzio che riuniva le principali aziende del comparto, erano connesse a numerosi fattori, quali il periodo caratterizzato da incertezze politiche e sociali, problemi di fondi erogati in maniera discontinua, mancanza di normativa specifica in materia e un settore spaziale che si presentava alquanto frammentario. Solo nel 1971 e nel 1974 furono approvate due leggi ad hoc – la n. 97 e la n. 388 – per il supporto finanziario alle attività spaziali nazionali, che complessivamente attribuirono a SIRIO un budget di 42 miliardi di lire e spianarono la strada verso il lancio. Progettato per avere una vita operativa di due anni, il satellite nato da un’idea di Francesco Carassa, docente al Politecnico di Milano, rimase attivo per otto anni, fino al 1985. SIRIO fu al centro di numerose attività sperimentali sui fenomeni di propagazione e sulle bande di frequenza e fu utilizzato anche per effettuare test sulle comunicazioni televisive. Gli esperimenti furono condotti da centri di ricerca sia italiani che internazionali: Regno Unito, Francia, Germania, Finlandia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Cina. Il successo della missione di SIRIO, oltre a comprovare il livello di eccellenza del settore spaziale italiano, diede ulteriore impulso al campo delle telecomunicazioni ed ebbe importanti ricadute anche nell’ambito di un’organizzazione più razionale delle strutture nazionali operanti nella ricerca spaziale.

Il 26 agosto 1977 veniva lanciato da Cape Canaveral il primo satellite italiano per telecomunicazioni. Un cilindro dal diametro di 143 centimetri, pesante 229 kg e ricoperto da celle solari: era questo l’aspetto di SIRIO, lo storico satellite geostazionario per telecomunicazioni completamente made in Italy, che 40 anni fa aprì la strada a missioni di tipo applicativo. Ma prima di arrivare al momento fatidico del lancio, che avvenne a bordo del vettore Delta 2313 della NASA, il cammino di SIRIO (Satellite Italiano di Ricerca Industriale e Operativa), il cui obiettivo principale riguardava la sperimentazione della propagazione ad alte frequenze fino a 18 Ghz, fu una vera corsa ad ostacoli. Le difficoltà incontrate dal progetto, nato dalla collaborazione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Compagnia Industriale Aerospaziale – un consorzio che riuniva le principali aziende del comparto, erano connesse a numerosi fattori, quali il periodo caratterizzato da incertezze politiche e sociali, problemi di fondi erogati in maniera discontinua, mancanza di normativa specifica in materia e un settore spaziale che si presentava alquanto frammentario. Solo nel 1971 e nel 1974 furono approvate due leggi ad hoc – la n. 97 e la n. 388 – per il supporto finanziario alle attività spaziali nazionali, che complessivamente attribuirono a SIRIO un budget di 42 miliardi di lire e spianarono la strada verso il lancio. Progettato per avere una vita operativa di due anni, il satellite nato da un’idea di Francesco Carassa, docente al Politecnico di Milano, rimase attivo per otto anni, fino al 1985. SIRIO fu al centro di numerose attività sperimentali sui fenomeni di propagazione e sulle bande di frequenza e fu utilizzato anche per effettuare test sulle comunicazioni televisive. Gli esperimenti furono condotti da centri di ricerca sia italiani che internazionali: Regno Unito, Francia, Germania, Finlandia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Cina. Il successo della missione di SIRIO, oltre a comprovare il livello di eccellenza del settore spaziale italiano, diede ulteriore impulso al campo delle telecomunicazioni ed ebbe importanti ricadute anche nell’ambito di un’organizzazione più razionale delle strutture nazionali operanti nella ricerca spaziale.

da Sorrentino | Ago 21, 2017 | Astronomia, Attualità, Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

Il 21 agosto è il giorno dell’eclissi solare totale che attraverserà tutti gli Stati Uniti, dalla costa del Pacifico all’Atlantico: il picco massimo interesserà Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Nord e Sud Carolina. Il fenomeno astrale si manifesterà a nord-ovest, a Newport in Oregon, mentre l’ultima località toccata sarà Charleston, in Sud Carolina. Questa eclissi solare totale è la prima che avviene negli Stati Uniti dal 1970: un evento astronomico straordinario che coinvolge direttamente circa 12 milioni di americani che vivono nelle località coperte dal cono d’ombra. Il cono d’ombra attraverserà ad una velocità di oltre 2 mila km/h gli Stati Uniti da ovest verso est. I primi a poter osservare l’eclissi saranno gli abitanti dell’Oregon affacciati sul Pacifico, a partire dalle 10:17 ora locale (le 19:17 in Italia) Il cono d’ombra percorrerà in tutto 4.017 km in 14 Stati. L’eclissi impiegherà solo 1 ora e 33 minuti ad attraversare gli Stati Uniti: l’ombra attraverserà l’Oceano Atlantico quasi fino a raggiungere l’Africa per poi svanire circa 75 minuti dopo aver lasciato la East Coast. Nelle condizioni migliori, la Luna oscurerà completamente il disco del Sole per 2 minuti e 40 secondi: è più o meno quanto durerà la totalità per chi si troverà nell’area interessata. Più ci si sposta verso i margini del percorso, minore sarà la durata della totalità: chi verrà a trovarsi proprio ai margini osserverà la totalità solo per pochi secondi. L’eclissi maggiore avrà una durata di 2 minuti e 41,6 secondi nei pressi di Makanda Township a sud di Carbondale, in Illinois.

Il 21 agosto è il giorno dell’eclissi solare totale che attraverserà tutti gli Stati Uniti, dalla costa del Pacifico all’Atlantico: il picco massimo interesserà Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Nord e Sud Carolina. Il fenomeno astrale si manifesterà a nord-ovest, a Newport in Oregon, mentre l’ultima località toccata sarà Charleston, in Sud Carolina. Questa eclissi solare totale è la prima che avviene negli Stati Uniti dal 1970: un evento astronomico straordinario che coinvolge direttamente circa 12 milioni di americani che vivono nelle località coperte dal cono d’ombra. Il cono d’ombra attraverserà ad una velocità di oltre 2 mila km/h gli Stati Uniti da ovest verso est. I primi a poter osservare l’eclissi saranno gli abitanti dell’Oregon affacciati sul Pacifico, a partire dalle 10:17 ora locale (le 19:17 in Italia) Il cono d’ombra percorrerà in tutto 4.017 km in 14 Stati. L’eclissi impiegherà solo 1 ora e 33 minuti ad attraversare gli Stati Uniti: l’ombra attraverserà l’Oceano Atlantico quasi fino a raggiungere l’Africa per poi svanire circa 75 minuti dopo aver lasciato la East Coast. Nelle condizioni migliori, la Luna oscurerà completamente il disco del Sole per 2 minuti e 40 secondi: è più o meno quanto durerà la totalità per chi si troverà nell’area interessata. Più ci si sposta verso i margini del percorso, minore sarà la durata della totalità: chi verrà a trovarsi proprio ai margini osserverà la totalità solo per pochi secondi. L’eclissi maggiore avrà una durata di 2 minuti e 41,6 secondi nei pressi di Makanda Township a sud di Carbondale, in Illinois.

L’apice del fenomeno astronomico sarà alle 20:47 ora italiana. Un’eclissi totale di Sole è una rara occasione per studiare la corona solare e la cromosfera, ossia il sottile strato dell’atmosfera solare che ha uno spessore di appena 2mila chilometri. Sole, Luna e Terra risultano perfettamente allineati in quest’ordine; ciò è possibile solo quando la Luna, la cui orbita è inclinata di cinque gradi rispetto all’eclittica, interseca quest’ultima in un punto detto nodo. Quando il nodo si trova tra la Terra e il Sole, l’ombra della Luna passa in alcuni punti della superficie terrestre e si assiste a un’eclissi solare.

Il prossimo appuntamento con un eclissi solare totale sarà nel luglio 2019 e interesserà Argentina e Cile. Negli Stati Uniti bisognerà attendere l’8 aprile 2024 quando il cono d’ombra coprirà il sole su Messico, Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire, Canada e Maine. In Italia dovremo attendere fino al 12 agosto 2026, quando un’eclissi totale investirà l’Islanda e il nord della Spagna, e anche in tutta Italia ci sarà un oscuramento del Sole nelle ore precedenti il tramonto fino al 95%. Per poter osservare la prossima eclissi solare, quasi totale, dovremo aspettare il 2 Agosto 2027 quando il sole si oscurerà per il 98%.

L’eclissi solare totale può essere seguita sui canali web della NASA:

https://www.nasa.gov/eclipselive

NASA App for iOS — http://itunes.apple.com/app/nasa-app/id334325516?mt=8

NASA App for Android — https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa

Social Media

Facebook Live — https://www.facebook.com/nasa

Twitter/Periscope — https://www.pscp.tv/nasa

Twitch TV — https://twitch.tv/nasa

Ustream — http://www.ustream.tv/nasahdtv

YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=wwMDvPCGeE0

da Sorrentino | Ago 20, 2017 | Eventi, Missioni, Primo Piano

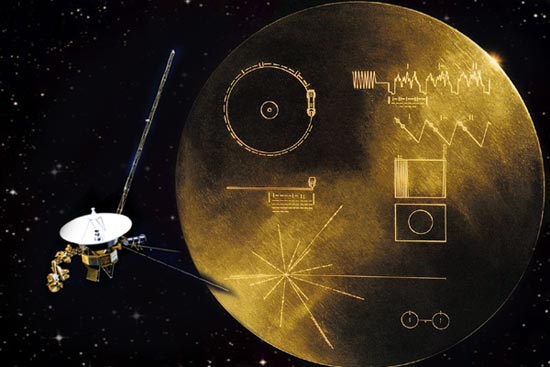

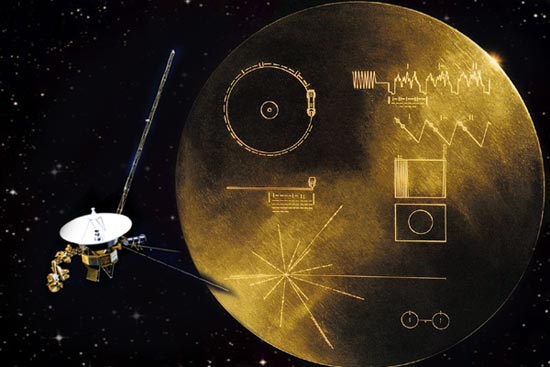

Il 20 agosto 1977 la NASA lanciava la prima delle due sonde Voyager, diventate nel tempo gli oggetti costruiti dall’uomo più lontani dalla Terra. L’ambizioso programma di esplorazione del sistema solare esterno iniziò con la sonda Voyager 2, seguita il 5 settembre dello stesso anno da Voyager 1 che però avrebbe raggiunto prima Giove e Saturno. Voyager 2, invece, è l’unica sonda ad aver effettuato un passaggio ravvicinato di Urano e di Nettuno. Voyager 1, entrata nello spazio interstellare nel 2012 con 4 strumenti ancora in funzione, ha superato la distanza di 20 miliardi di km dalla Terra continuando a comunicare con il Jpl della Nasa a Pasadena, dove i segnali arrivano dopo 17 ore. Voyager 2, che segue un percorso diverso, si trova a poco più di 17 miliardi di km e mantiene attivi la metà dei dieci strumenti di bordo. Entro il 2025 tutti gli strumenti si spegneranno, causa esaurimento delle batterie al plutonio 238 che le alimenta, e i contatti saranno persi. Tra 40mila anni Voyager 1, che viaggia verso la costellazione di Ofiuco, transiterà a 1,6 anni luce dalla stella AC+793888, mentre Voyager 2, diretta verso la costellazione del Sagittario, transiterà a 1,7 anni luce da Sirio, nota per essere la stella più brillante e visibile. Il programma Voyager rappresenta un successo enorme, perché entrambe le missioni dovevano durare quattro anni e la tecnologia che ha consentito di svilupparle e le accompagna è ben poca cosa rispetto alla capacità e velocità degli attuali computer e smartphone. Alle loro camere fotografiche si devono le riprese e anche la scoperta dei satelliti naturali di Giove e Saturno. Alle Voyager è stato assegnato anche il ruolo di messaggere dell’umanità, grazie al famoso disco d’oro con incisi immagini con riferimenti della Terra, insieme a messaggi, musiche e suoni naturali, voluto dallo scienziato Carl Sagan con l’auspicio che le sonde potessero essere intercettare in un futuro remoto da civiltà intelligenti.

Il 20 agosto 1977 la NASA lanciava la prima delle due sonde Voyager, diventate nel tempo gli oggetti costruiti dall’uomo più lontani dalla Terra. L’ambizioso programma di esplorazione del sistema solare esterno iniziò con la sonda Voyager 2, seguita il 5 settembre dello stesso anno da Voyager 1 che però avrebbe raggiunto prima Giove e Saturno. Voyager 2, invece, è l’unica sonda ad aver effettuato un passaggio ravvicinato di Urano e di Nettuno. Voyager 1, entrata nello spazio interstellare nel 2012 con 4 strumenti ancora in funzione, ha superato la distanza di 20 miliardi di km dalla Terra continuando a comunicare con il Jpl della Nasa a Pasadena, dove i segnali arrivano dopo 17 ore. Voyager 2, che segue un percorso diverso, si trova a poco più di 17 miliardi di km e mantiene attivi la metà dei dieci strumenti di bordo. Entro il 2025 tutti gli strumenti si spegneranno, causa esaurimento delle batterie al plutonio 238 che le alimenta, e i contatti saranno persi. Tra 40mila anni Voyager 1, che viaggia verso la costellazione di Ofiuco, transiterà a 1,6 anni luce dalla stella AC+793888, mentre Voyager 2, diretta verso la costellazione del Sagittario, transiterà a 1,7 anni luce da Sirio, nota per essere la stella più brillante e visibile. Il programma Voyager rappresenta un successo enorme, perché entrambe le missioni dovevano durare quattro anni e la tecnologia che ha consentito di svilupparle e le accompagna è ben poca cosa rispetto alla capacità e velocità degli attuali computer e smartphone. Alle loro camere fotografiche si devono le riprese e anche la scoperta dei satelliti naturali di Giove e Saturno. Alle Voyager è stato assegnato anche il ruolo di messaggere dell’umanità, grazie al famoso disco d’oro con incisi immagini con riferimenti della Terra, insieme a messaggi, musiche e suoni naturali, voluto dallo scienziato Carl Sagan con l’auspicio che le sonde potessero essere intercettare in un futuro remoto da civiltà intelligenti.

da Sorrentino | Lug 19, 2017 | Attualità, Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Stazione Spaziale

Il Festival dello Spazio esordisce a Genova il 20 luglio, giorno dell’anniversario del primo allunaggio dell’uomo, per poi dare appuntamento dal 27 al 30 luglio a Busalla, la cittadina della Vallescrivia che ha dato i natali a Franco Malerba, primo astronauta italiano, il quale celebra così il 25ennale della missione STS-46 della NASA che lo ha visto a bordo dello Space Shuttle Atlantis dal 31 luglio all’8 agosto 1992 come specialista per condurre l’esperimento con il satellite a filo Therered. Il Festival, organizzato e promosso dall’amministrazione comunale di Busalla con il Patrocinio del Parlamento Europeo e della Regione Liguria, conta importanti partner scientifici: le agenzie spaziali Europea e Italiana, Thales Alenia Space, ALTEC, Leonardo, Festival della Scienza, IIT, Università di Genova. Quattro giornate con venti ospiti e quaranta appuntamenti ripartiti in tre location distinte: Villa Borzino – sede principale del Festival – la Biblioteca Bertha von Suttner e il Santuario della Bastia. Un programma che concentra su Busalla l’attenzione del mondo spaziale, forse ancora più di quanto avvenne nel 1992 quando un suo cittadino oltrepassò la fatidica linea di von Karman per diventare il primo italiano in orbita e scrivere una pagina storica per la Liguria 500 anni dopo il viaggio di Cristoforo Colombo.

Il Festival dello Spazio esordisce a Genova il 20 luglio, giorno dell’anniversario del primo allunaggio dell’uomo, per poi dare appuntamento dal 27 al 30 luglio a Busalla, la cittadina della Vallescrivia che ha dato i natali a Franco Malerba, primo astronauta italiano, il quale celebra così il 25ennale della missione STS-46 della NASA che lo ha visto a bordo dello Space Shuttle Atlantis dal 31 luglio all’8 agosto 1992 come specialista per condurre l’esperimento con il satellite a filo Therered. Il Festival, organizzato e promosso dall’amministrazione comunale di Busalla con il Patrocinio del Parlamento Europeo e della Regione Liguria, conta importanti partner scientifici: le agenzie spaziali Europea e Italiana, Thales Alenia Space, ALTEC, Leonardo, Festival della Scienza, IIT, Università di Genova. Quattro giornate con venti ospiti e quaranta appuntamenti ripartiti in tre location distinte: Villa Borzino – sede principale del Festival – la Biblioteca Bertha von Suttner e il Santuario della Bastia. Un programma che concentra su Busalla l’attenzione del mondo spaziale, forse ancora più di quanto avvenne nel 1992 quando un suo cittadino oltrepassò la fatidica linea di von Karman per diventare il primo italiano in orbita e scrivere una pagina storica per la Liguria 500 anni dopo il viaggio di Cristoforo Colombo.

Fabrizio Fazzari, assessore alla Cultura, al Turismo e alla Comunicazione del Comune di Busalla, ha aiutato Franco Malerba a inanellare, intorno al 25esimo anniversario della sua missione, eventi e contributi scientifici come raramente accade lontano dai consessi ufficiali dell’astronautica e dello spazio. Anche perché la ricorrenza di Malerba coincide con la partenza verso la stazione spaziale di Paolo Nespoli, astronauta italiano dell’ESA. Alla vigilia del lancio dalla base di Bajkonur in Kazakhstan a bordo della Soyuz, il 27 luglio, tocca proprio a Franco Malerba descrivere la Stazione Spaziale Internazionale, il più straordinario laboratorio di ricerca nello spazio, gli esperimenti in atto e le prospettive di una meraviglia tecnologica dedicata alla ricerca scientifica che si trova in orbita terrestre bassa, gestita come progetto congiunto da cinque diverse agenzie spaziali. High-light della prima giornata è il collegamento in diretta con Paolo Nespoli a Baikonour. Il 28 luglio, al mattino, gli interventi di Loris Maieron, Sindaco di Busalla, Roberto Battiston, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Walter Cugno, Direttore Programmi Thales Alenia Spazio Italia e Franco Malerba; nel pomeriggio del 28 sessione dedicata all’Osservazione della Terra dallo Spazio. Il mattino di sabato 29 è dedicato ai 25 anni dopo la Missione Tethered; il pomeriggio alle missioni scientifiche e ai contributi italiani all’esplorazione del cosmo. Domenica 30 in programma le due ultime sessioni: al mattino, “Proiettili vaganti nello Spazio. Il problema dei detriti spaziali; al pomeriggio, “Il viaggio umano verso la Luna, Marte e … Mercurio”.

Fabrizio Fazzari, assessore alla Cultura, al Turismo e alla Comunicazione del Comune di Busalla, ha aiutato Franco Malerba a inanellare, intorno al 25esimo anniversario della sua missione, eventi e contributi scientifici come raramente accade lontano dai consessi ufficiali dell’astronautica e dello spazio. Anche perché la ricorrenza di Malerba coincide con la partenza verso la stazione spaziale di Paolo Nespoli, astronauta italiano dell’ESA. Alla vigilia del lancio dalla base di Bajkonur in Kazakhstan a bordo della Soyuz, il 27 luglio, tocca proprio a Franco Malerba descrivere la Stazione Spaziale Internazionale, il più straordinario laboratorio di ricerca nello spazio, gli esperimenti in atto e le prospettive di una meraviglia tecnologica dedicata alla ricerca scientifica che si trova in orbita terrestre bassa, gestita come progetto congiunto da cinque diverse agenzie spaziali. High-light della prima giornata è il collegamento in diretta con Paolo Nespoli a Baikonour. Il 28 luglio, al mattino, gli interventi di Loris Maieron, Sindaco di Busalla, Roberto Battiston, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Walter Cugno, Direttore Programmi Thales Alenia Spazio Italia e Franco Malerba; nel pomeriggio del 28 sessione dedicata all’Osservazione della Terra dallo Spazio. Il mattino di sabato 29 è dedicato ai 25 anni dopo la Missione Tethered; il pomeriggio alle missioni scientifiche e ai contributi italiani all’esplorazione del cosmo. Domenica 30 in programma le due ultime sessioni: al mattino, “Proiettili vaganti nello Spazio. Il problema dei detriti spaziali; al pomeriggio, “Il viaggio umano verso la Luna, Marte e … Mercurio”.

da Sorrentino | Lug 19, 2017 | Astronomia, Eventi, Primo Piano, Recensioni

Un premio dedicato ad Angioletta Coradini, astrofisica e planetologa prematuramente scomparsa nel 2011, una delle protagoniste della ricerca astronomica in Italia, che ha dato l’impronta a missioni scientifiche di primo piano nell’esplorazione del Sistema Solare. Promosso dal SSERVI, Solar System Exploration Research Virtual Institute della NASA, il premio Mid-Career sarà assegnato annualmente ad uno scienziato che abbia conseguito grandi e duraturi risultati in campo astronomico e astrofisico. A ricevere il prestigioso riconoscimento è stata propria Angioletta Coradini, insignita postuma al Forum della scienza dell’esplorazione al NASA Ames Research Center in California. A ritirare il premio l’astrofisico Marcello Coradini, il quale nel suo discorso di accettazione ha ricordato le tappe di vita e di scienziata della sorella, le cui strumentazioni scientifiche stanno viaggiando per l’intero sistema solare, a bordo sia di sonde NASA che ESA. Al nome di Angioletta Coradini è stato dedicato un asteroide, un “gate” sulla cometa 67/P (raggiunta dalla sonda Rosetta), una cratere sull’asteroide Vesta, mentre è in fase di accettazione la proposta di dedicargli un cratere su Plutone. Angioletta Coradini.ha ricevuto in carriera numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali l’EGU Cassini Gold Medal e il Distinguished Service Medal della NASA. La NASA ha creato il SSERVI nel 2013, ampliando l’ambito dell’ex NASA Lunar Science Institute, includendoe la ricerca scientifica di base e applicata sulla Luna, sugli asteroidi e sulle lune marziane Phobos e Deimos. La medaglia di Eugene Shoemaker Distinguished Scientist, il premio Michael J. Wargo, il premio Susan Mahan Niebur e, da ora, il premio Angioletta Coradini, sono il riconoscimento del valore eccezionale della scienza dell’esplorazione.

Un premio dedicato ad Angioletta Coradini, astrofisica e planetologa prematuramente scomparsa nel 2011, una delle protagoniste della ricerca astronomica in Italia, che ha dato l’impronta a missioni scientifiche di primo piano nell’esplorazione del Sistema Solare. Promosso dal SSERVI, Solar System Exploration Research Virtual Institute della NASA, il premio Mid-Career sarà assegnato annualmente ad uno scienziato che abbia conseguito grandi e duraturi risultati in campo astronomico e astrofisico. A ricevere il prestigioso riconoscimento è stata propria Angioletta Coradini, insignita postuma al Forum della scienza dell’esplorazione al NASA Ames Research Center in California. A ritirare il premio l’astrofisico Marcello Coradini, il quale nel suo discorso di accettazione ha ricordato le tappe di vita e di scienziata della sorella, le cui strumentazioni scientifiche stanno viaggiando per l’intero sistema solare, a bordo sia di sonde NASA che ESA. Al nome di Angioletta Coradini è stato dedicato un asteroide, un “gate” sulla cometa 67/P (raggiunta dalla sonda Rosetta), una cratere sull’asteroide Vesta, mentre è in fase di accettazione la proposta di dedicargli un cratere su Plutone. Angioletta Coradini.ha ricevuto in carriera numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali l’EGU Cassini Gold Medal e il Distinguished Service Medal della NASA. La NASA ha creato il SSERVI nel 2013, ampliando l’ambito dell’ex NASA Lunar Science Institute, includendoe la ricerca scientifica di base e applicata sulla Luna, sugli asteroidi e sulle lune marziane Phobos e Deimos. La medaglia di Eugene Shoemaker Distinguished Scientist, il premio Michael J. Wargo, il premio Susan Mahan Niebur e, da ora, il premio Angioletta Coradini, sono il riconoscimento del valore eccezionale della scienza dell’esplorazione.

da Sorrentino | Lug 15, 2017 | Eventi, Missioni, Primo Piano

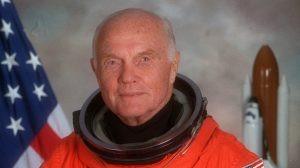

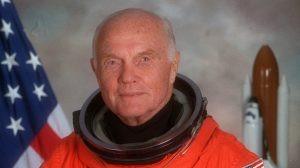

John Glenn, primo americano a effettuare un volo orbitale intorno alla Terra il 20 febbraio 1962 con la capsula Mercury ribattezzata Friendship 7, meritò di entrare nel ristretto novero dei primi sette astronauti selezionati dalla NASA grazie all’impresa portata a termine il 16 luglio 1957. A questa data corrisponde, infatti, il primo volo supersonico a bordo del caccia F8U-1P Crusader, partito dalla base di Los Alamitos in California e atterrato a New York dopo 3 ore e 23 minuti. Ai comandi c’era John Glenn, che spinse il motore Pratt & Whitney J-57 alla velocità di 1.167 chilometri orari, riuscendo nell’obiettivo del record che egli stesso ribattezzò “Project Bullet”, ovvero veloce come un proiettile. All’epoca maggiore della Marina Militare statunitense, Glenn, che era stato pilota da combattimento nella Seconda Guerra Mondiale e in Corea, fu selezionato nel 1959 dalla Nasa per entrare dei ’’Magnifici 7’’ e diventare protagonista del programma Mercury per il volo spaziale umano. A soli tre anni dall’inizio dell’addestramento da astronauta, Glenn compiva un orbita completa intorno alla Terra, a una quota compresa tra 149 e 249 km. Prima di lui solo un altro americano, Alan Shepard, lanciato il 5 maggio 1961 per un volo suborbitale come risposta all’ingresso del primo uomo nello spazio, il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin, il 12 aprile 1961.

John Glenn, primo americano a effettuare un volo orbitale intorno alla Terra il 20 febbraio 1962 con la capsula Mercury ribattezzata Friendship 7, meritò di entrare nel ristretto novero dei primi sette astronauti selezionati dalla NASA grazie all’impresa portata a termine il 16 luglio 1957. A questa data corrisponde, infatti, il primo volo supersonico a bordo del caccia F8U-1P Crusader, partito dalla base di Los Alamitos in California e atterrato a New York dopo 3 ore e 23 minuti. Ai comandi c’era John Glenn, che spinse il motore Pratt & Whitney J-57 alla velocità di 1.167 chilometri orari, riuscendo nell’obiettivo del record che egli stesso ribattezzò “Project Bullet”, ovvero veloce come un proiettile. All’epoca maggiore della Marina Militare statunitense, Glenn, che era stato pilota da combattimento nella Seconda Guerra Mondiale e in Corea, fu selezionato nel 1959 dalla Nasa per entrare dei ’’Magnifici 7’’ e diventare protagonista del programma Mercury per il volo spaziale umano. A soli tre anni dall’inizio dell’addestramento da astronauta, Glenn compiva un orbita completa intorno alla Terra, a una quota compresa tra 149 e 249 km. Prima di lui solo un altro americano, Alan Shepard, lanciato il 5 maggio 1961 per un volo suborbitale come risposta all’ingresso del primo uomo nello spazio, il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin, il 12 aprile 1961.

Glenn avrebbe poi stabilito un altro record, tornando nello spazio all’età di 77 anni, nel 1998, a bordo dello Space Shuttle Discovery, quando ricopriva la carica di senatore democratico dell’Ohio (un mandato durato oltre 24 anni e terminato nel 1999). John Glenn è scomparso l’8 dicembre 2016 all’età di 95 anni.

Il 26 agosto 1977 veniva lanciato da Cape Canaveral il primo satellite italiano per telecomunicazioni. Un cilindro dal diametro di 143 centimetri, pesante 229 kg e ricoperto da celle solari: era questo l’aspetto di SIRIO, lo storico satellite geostazionario per telecomunicazioni completamente made in Italy, che 40 anni fa aprì la strada a missioni di tipo applicativo. Ma prima di arrivare al momento fatidico del lancio, che avvenne a bordo del vettore Delta 2313 della NASA, il cammino di SIRIO (Satellite Italiano di Ricerca Industriale e Operativa), il cui obiettivo principale riguardava la sperimentazione della propagazione ad alte frequenze fino a 18 Ghz, fu una vera corsa ad ostacoli. Le difficoltà incontrate dal progetto, nato dalla collaborazione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Compagnia Industriale Aerospaziale – un consorzio che riuniva le principali aziende del comparto, erano connesse a numerosi fattori, quali il periodo caratterizzato da incertezze politiche e sociali, problemi di fondi erogati in maniera discontinua, mancanza di normativa specifica in materia e un settore spaziale che si presentava alquanto frammentario. Solo nel 1971 e nel 1974 furono approvate due leggi ad hoc – la n. 97 e la n. 388 – per il supporto finanziario alle attività spaziali nazionali, che complessivamente attribuirono a SIRIO un budget di 42 miliardi di lire e spianarono la strada verso il lancio. Progettato per avere una vita operativa di due anni, il satellite nato da un’idea di Francesco Carassa, docente al Politecnico di Milano, rimase attivo per otto anni, fino al 1985. SIRIO fu al centro di numerose attività sperimentali sui fenomeni di propagazione e sulle bande di frequenza e fu utilizzato anche per effettuare test sulle comunicazioni televisive. Gli esperimenti furono condotti da centri di ricerca sia italiani che internazionali: Regno Unito, Francia, Germania, Finlandia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Cina. Il successo della missione di SIRIO, oltre a comprovare il livello di eccellenza del settore spaziale italiano, diede ulteriore impulso al campo delle telecomunicazioni ed ebbe importanti ricadute anche nell’ambito di un’organizzazione più razionale delle strutture nazionali operanti nella ricerca spaziale.

Il 26 agosto 1977 veniva lanciato da Cape Canaveral il primo satellite italiano per telecomunicazioni. Un cilindro dal diametro di 143 centimetri, pesante 229 kg e ricoperto da celle solari: era questo l’aspetto di SIRIO, lo storico satellite geostazionario per telecomunicazioni completamente made in Italy, che 40 anni fa aprì la strada a missioni di tipo applicativo. Ma prima di arrivare al momento fatidico del lancio, che avvenne a bordo del vettore Delta 2313 della NASA, il cammino di SIRIO (Satellite Italiano di Ricerca Industriale e Operativa), il cui obiettivo principale riguardava la sperimentazione della propagazione ad alte frequenze fino a 18 Ghz, fu una vera corsa ad ostacoli. Le difficoltà incontrate dal progetto, nato dalla collaborazione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Compagnia Industriale Aerospaziale – un consorzio che riuniva le principali aziende del comparto, erano connesse a numerosi fattori, quali il periodo caratterizzato da incertezze politiche e sociali, problemi di fondi erogati in maniera discontinua, mancanza di normativa specifica in materia e un settore spaziale che si presentava alquanto frammentario. Solo nel 1971 e nel 1974 furono approvate due leggi ad hoc – la n. 97 e la n. 388 – per il supporto finanziario alle attività spaziali nazionali, che complessivamente attribuirono a SIRIO un budget di 42 miliardi di lire e spianarono la strada verso il lancio. Progettato per avere una vita operativa di due anni, il satellite nato da un’idea di Francesco Carassa, docente al Politecnico di Milano, rimase attivo per otto anni, fino al 1985. SIRIO fu al centro di numerose attività sperimentali sui fenomeni di propagazione e sulle bande di frequenza e fu utilizzato anche per effettuare test sulle comunicazioni televisive. Gli esperimenti furono condotti da centri di ricerca sia italiani che internazionali: Regno Unito, Francia, Germania, Finlandia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Cina. Il successo della missione di SIRIO, oltre a comprovare il livello di eccellenza del settore spaziale italiano, diede ulteriore impulso al campo delle telecomunicazioni ed ebbe importanti ricadute anche nell’ambito di un’organizzazione più razionale delle strutture nazionali operanti nella ricerca spaziale.

Il 21 agosto è il giorno dell’eclissi solare totale che attraverserà tutti gli Stati Uniti, dalla costa del Pacifico all’Atlantico: il picco massimo interesserà Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Nord e Sud Carolina. Il fenomeno astrale si manifesterà a nord-ovest, a Newport in Oregon, mentre l’ultima località toccata sarà Charleston, in Sud Carolina. Questa eclissi solare totale è la prima che avviene negli Stati Uniti dal 1970: un evento astronomico straordinario che coinvolge direttamente circa 12 milioni di americani che vivono nelle località coperte dal cono d’ombra. Il cono d’ombra attraverserà ad una velocità di oltre 2 mila km/h gli Stati Uniti da ovest verso est. I primi a poter osservare l’eclissi saranno gli abitanti dell’Oregon affacciati sul Pacifico, a partire dalle 10:17 ora locale (le 19:17 in Italia) Il cono d’ombra percorrerà in tutto 4.017 km in 14 Stati. L’eclissi impiegherà solo 1 ora e 33 minuti ad attraversare gli Stati Uniti: l’ombra attraverserà l’Oceano Atlantico quasi fino a raggiungere l’Africa per poi svanire circa 75 minuti dopo aver lasciato la East Coast. Nelle condizioni migliori, la Luna oscurerà completamente il disco del Sole per 2 minuti e 40 secondi: è più o meno quanto durerà la totalità per chi si troverà nell’area interessata. Più ci si sposta verso i margini del percorso, minore sarà la durata della totalità: chi verrà a trovarsi proprio ai margini osserverà la totalità solo per pochi secondi. L’eclissi maggiore avrà una durata di 2 minuti e 41,6 secondi nei pressi di Makanda Township a sud di Carbondale, in Illinois.

Il 21 agosto è il giorno dell’eclissi solare totale che attraverserà tutti gli Stati Uniti, dalla costa del Pacifico all’Atlantico: il picco massimo interesserà Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Nord e Sud Carolina. Il fenomeno astrale si manifesterà a nord-ovest, a Newport in Oregon, mentre l’ultima località toccata sarà Charleston, in Sud Carolina. Questa eclissi solare totale è la prima che avviene negli Stati Uniti dal 1970: un evento astronomico straordinario che coinvolge direttamente circa 12 milioni di americani che vivono nelle località coperte dal cono d’ombra. Il cono d’ombra attraverserà ad una velocità di oltre 2 mila km/h gli Stati Uniti da ovest verso est. I primi a poter osservare l’eclissi saranno gli abitanti dell’Oregon affacciati sul Pacifico, a partire dalle 10:17 ora locale (le 19:17 in Italia) Il cono d’ombra percorrerà in tutto 4.017 km in 14 Stati. L’eclissi impiegherà solo 1 ora e 33 minuti ad attraversare gli Stati Uniti: l’ombra attraverserà l’Oceano Atlantico quasi fino a raggiungere l’Africa per poi svanire circa 75 minuti dopo aver lasciato la East Coast. Nelle condizioni migliori, la Luna oscurerà completamente il disco del Sole per 2 minuti e 40 secondi: è più o meno quanto durerà la totalità per chi si troverà nell’area interessata. Più ci si sposta verso i margini del percorso, minore sarà la durata della totalità: chi verrà a trovarsi proprio ai margini osserverà la totalità solo per pochi secondi. L’eclissi maggiore avrà una durata di 2 minuti e 41,6 secondi nei pressi di Makanda Township a sud di Carbondale, in Illinois.

Il 20 agosto 1977 la NASA lanciava la prima delle due sonde Voyager, diventate nel tempo gli oggetti costruiti dall’uomo più lontani dalla Terra. L’ambizioso programma di esplorazione del sistema solare esterno iniziò con la sonda Voyager 2, seguita il 5 settembre dello stesso anno da Voyager 1 che però avrebbe raggiunto prima Giove e Saturno. Voyager 2, invece, è l’unica sonda ad aver effettuato un passaggio ravvicinato di Urano e di Nettuno. Voyager 1, entrata nello spazio interstellare nel 2012 con 4 strumenti ancora in funzione, ha superato la distanza di 20 miliardi di km dalla Terra continuando a comunicare con il Jpl della Nasa a Pasadena, dove i segnali arrivano dopo 17 ore. Voyager 2, che segue un percorso diverso, si trova a poco più di 17 miliardi di km e mantiene attivi la metà dei dieci strumenti di bordo. Entro il 2025 tutti gli strumenti si spegneranno, causa esaurimento delle batterie al plutonio 238 che le alimenta, e i contatti saranno persi. Tra 40mila anni Voyager 1, che viaggia verso la costellazione di Ofiuco, transiterà a 1,6 anni luce dalla stella AC+793888, mentre Voyager 2, diretta verso la costellazione del Sagittario, transiterà a 1,7 anni luce da Sirio, nota per essere la stella più brillante e visibile.

Il 20 agosto 1977 la NASA lanciava la prima delle due sonde Voyager, diventate nel tempo gli oggetti costruiti dall’uomo più lontani dalla Terra. L’ambizioso programma di esplorazione del sistema solare esterno iniziò con la sonda Voyager 2, seguita il 5 settembre dello stesso anno da Voyager 1 che però avrebbe raggiunto prima Giove e Saturno. Voyager 2, invece, è l’unica sonda ad aver effettuato un passaggio ravvicinato di Urano e di Nettuno. Voyager 1, entrata nello spazio interstellare nel 2012 con 4 strumenti ancora in funzione, ha superato la distanza di 20 miliardi di km dalla Terra continuando a comunicare con il Jpl della Nasa a Pasadena, dove i segnali arrivano dopo 17 ore. Voyager 2, che segue un percorso diverso, si trova a poco più di 17 miliardi di km e mantiene attivi la metà dei dieci strumenti di bordo. Entro il 2025 tutti gli strumenti si spegneranno, causa esaurimento delle batterie al plutonio 238 che le alimenta, e i contatti saranno persi. Tra 40mila anni Voyager 1, che viaggia verso la costellazione di Ofiuco, transiterà a 1,6 anni luce dalla stella AC+793888, mentre Voyager 2, diretta verso la costellazione del Sagittario, transiterà a 1,7 anni luce da Sirio, nota per essere la stella più brillante e visibile.

Il Festival dello Spazio esordisce a Genova il 20 luglio, giorno dell’anniversario del primo allunaggio dell’uomo, per poi dare appuntamento dal 27 al 30 luglio a Busalla, la cittadina della Vallescrivia che ha dato i natali a Franco Malerba, primo astronauta italiano, il quale celebra così il 25ennale della missione STS-46 della NASA che lo ha visto a bordo dello Space Shuttle Atlantis dal 31 luglio all’8 agosto 1992 come specialista per condurre l’esperimento con il satellite a filo Therered. Il Festival, organizzato e promosso dall’amministrazione comunale di Busalla con il Patrocinio del Parlamento Europeo e della Regione Liguria, conta importanti partner scientifici: le agenzie spaziali Europea e Italiana, Thales Alenia Space, ALTEC, Leonardo, Festival della Scienza, IIT, Università di Genova. Quattro giornate con venti ospiti e quaranta appuntamenti ripartiti in tre location distinte: Villa Borzino – sede principale del Festival – la Biblioteca Bertha von Suttner e il Santuario della Bastia. Un programma che concentra su Busalla l’attenzione del mondo spaziale, forse ancora più di quanto avvenne nel 1992 quando un suo cittadino oltrepassò la fatidica linea di von Karman per diventare il primo italiano in orbita e scrivere una pagina storica per la Liguria 500 anni dopo il viaggio di Cristoforo Colombo.

Il Festival dello Spazio esordisce a Genova il 20 luglio, giorno dell’anniversario del primo allunaggio dell’uomo, per poi dare appuntamento dal 27 al 30 luglio a Busalla, la cittadina della Vallescrivia che ha dato i natali a Franco Malerba, primo astronauta italiano, il quale celebra così il 25ennale della missione STS-46 della NASA che lo ha visto a bordo dello Space Shuttle Atlantis dal 31 luglio all’8 agosto 1992 come specialista per condurre l’esperimento con il satellite a filo Therered. Il Festival, organizzato e promosso dall’amministrazione comunale di Busalla con il Patrocinio del Parlamento Europeo e della Regione Liguria, conta importanti partner scientifici: le agenzie spaziali Europea e Italiana, Thales Alenia Space, ALTEC, Leonardo, Festival della Scienza, IIT, Università di Genova. Quattro giornate con venti ospiti e quaranta appuntamenti ripartiti in tre location distinte: Villa Borzino – sede principale del Festival – la Biblioteca Bertha von Suttner e il Santuario della Bastia. Un programma che concentra su Busalla l’attenzione del mondo spaziale, forse ancora più di quanto avvenne nel 1992 quando un suo cittadino oltrepassò la fatidica linea di von Karman per diventare il primo italiano in orbita e scrivere una pagina storica per la Liguria 500 anni dopo il viaggio di Cristoforo Colombo. Fabrizio Fazzari, assessore alla Cultura, al Turismo e alla Comunicazione del Comune di Busalla, ha aiutato Franco Malerba a inanellare, intorno al 25esimo anniversario della sua missione, eventi e contributi scientifici come raramente accade lontano dai consessi ufficiali dell’astronautica e dello spazio. Anche perché la ricorrenza di Malerba coincide con la partenza verso la stazione spaziale di Paolo Nespoli, astronauta italiano dell’ESA. Alla vigilia del lancio dalla base di Bajkonur in Kazakhstan a bordo della Soyuz, il 27 luglio, tocca proprio a Franco Malerba descrivere la Stazione Spaziale Internazionale, il più straordinario laboratorio di ricerca nello spazio, gli esperimenti in atto e le prospettive di una meraviglia tecnologica dedicata alla ricerca scientifica che si trova in orbita terrestre bassa, gestita come progetto congiunto da cinque diverse agenzie spaziali. High-light della prima giornata è il collegamento in diretta con Paolo Nespoli a Baikonour. Il 28 luglio, al mattino, gli interventi di Loris Maieron, Sindaco di Busalla, Roberto Battiston, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Walter Cugno, Direttore Programmi Thales Alenia Spazio Italia e Franco Malerba; nel pomeriggio del 28 sessione dedicata all’Osservazione della Terra dallo Spazio. Il mattino di sabato 29 è dedicato ai 25 anni dopo la Missione Tethered; il pomeriggio alle missioni scientifiche e ai contributi italiani all’esplorazione del cosmo. Domenica 30 in programma le due ultime sessioni: al mattino, “Proiettili vaganti nello Spazio. Il problema dei detriti spaziali; al pomeriggio, “Il viaggio umano verso la Luna, Marte e … Mercurio”.

Fabrizio Fazzari, assessore alla Cultura, al Turismo e alla Comunicazione del Comune di Busalla, ha aiutato Franco Malerba a inanellare, intorno al 25esimo anniversario della sua missione, eventi e contributi scientifici come raramente accade lontano dai consessi ufficiali dell’astronautica e dello spazio. Anche perché la ricorrenza di Malerba coincide con la partenza verso la stazione spaziale di Paolo Nespoli, astronauta italiano dell’ESA. Alla vigilia del lancio dalla base di Bajkonur in Kazakhstan a bordo della Soyuz, il 27 luglio, tocca proprio a Franco Malerba descrivere la Stazione Spaziale Internazionale, il più straordinario laboratorio di ricerca nello spazio, gli esperimenti in atto e le prospettive di una meraviglia tecnologica dedicata alla ricerca scientifica che si trova in orbita terrestre bassa, gestita come progetto congiunto da cinque diverse agenzie spaziali. High-light della prima giornata è il collegamento in diretta con Paolo Nespoli a Baikonour. Il 28 luglio, al mattino, gli interventi di Loris Maieron, Sindaco di Busalla, Roberto Battiston, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Walter Cugno, Direttore Programmi Thales Alenia Spazio Italia e Franco Malerba; nel pomeriggio del 28 sessione dedicata all’Osservazione della Terra dallo Spazio. Il mattino di sabato 29 è dedicato ai 25 anni dopo la Missione Tethered; il pomeriggio alle missioni scientifiche e ai contributi italiani all’esplorazione del cosmo. Domenica 30 in programma le due ultime sessioni: al mattino, “Proiettili vaganti nello Spazio. Il problema dei detriti spaziali; al pomeriggio, “Il viaggio umano verso la Luna, Marte e … Mercurio”.

Un premio dedicato ad Angioletta Coradini, astrofisica e planetologa prematuramente scomparsa nel 2011, una delle protagoniste della ricerca astronomica in Italia, che ha dato l’impronta a missioni scientifiche di primo piano nell’esplorazione del Sistema Solare. Promosso dal SSERVI, Solar System Exploration Research Virtual Institute della NASA, il premio Mid-Career sarà assegnato annualmente ad uno scienziato che abbia conseguito grandi e duraturi risultati in campo astronomico e astrofisico. A ricevere il prestigioso riconoscimento è stata propria Angioletta Coradini, insignita postuma al Forum della scienza dell’esplorazione al NASA Ames Research Center in California. A ritirare il premio l’astrofisico Marcello Coradini, il quale nel suo discorso di accettazione ha ricordato le tappe di vita e di scienziata della sorella, le cui strumentazioni scientifiche stanno viaggiando per l’intero sistema solare, a bordo sia di sonde NASA che ESA. Al nome di Angioletta Coradini è stato dedicato un asteroide, un “gate” sulla cometa 67/P (raggiunta dalla sonda Rosetta), una cratere sull’asteroide Vesta, mentre è in fase di accettazione la proposta di dedicargli un cratere su Plutone. Angioletta Coradini.ha ricevuto in carriera numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali l’EGU Cassini Gold Medal e il Distinguished Service Medal della NASA. La NASA ha creato il SSERVI nel 2013, ampliando l’ambito dell’ex NASA Lunar Science Institute, includendoe la ricerca scientifica di base e applicata sulla Luna, sugli asteroidi e sulle lune marziane Phobos e Deimos. La medaglia di Eugene Shoemaker Distinguished Scientist, il premio Michael J. Wargo, il premio Susan Mahan Niebur e, da ora, il premio Angioletta Coradini, sono il riconoscimento del valore eccezionale della scienza dell’esplorazione.

Un premio dedicato ad Angioletta Coradini, astrofisica e planetologa prematuramente scomparsa nel 2011, una delle protagoniste della ricerca astronomica in Italia, che ha dato l’impronta a missioni scientifiche di primo piano nell’esplorazione del Sistema Solare. Promosso dal SSERVI, Solar System Exploration Research Virtual Institute della NASA, il premio Mid-Career sarà assegnato annualmente ad uno scienziato che abbia conseguito grandi e duraturi risultati in campo astronomico e astrofisico. A ricevere il prestigioso riconoscimento è stata propria Angioletta Coradini, insignita postuma al Forum della scienza dell’esplorazione al NASA Ames Research Center in California. A ritirare il premio l’astrofisico Marcello Coradini, il quale nel suo discorso di accettazione ha ricordato le tappe di vita e di scienziata della sorella, le cui strumentazioni scientifiche stanno viaggiando per l’intero sistema solare, a bordo sia di sonde NASA che ESA. Al nome di Angioletta Coradini è stato dedicato un asteroide, un “gate” sulla cometa 67/P (raggiunta dalla sonda Rosetta), una cratere sull’asteroide Vesta, mentre è in fase di accettazione la proposta di dedicargli un cratere su Plutone. Angioletta Coradini.ha ricevuto in carriera numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali l’EGU Cassini Gold Medal e il Distinguished Service Medal della NASA. La NASA ha creato il SSERVI nel 2013, ampliando l’ambito dell’ex NASA Lunar Science Institute, includendoe la ricerca scientifica di base e applicata sulla Luna, sugli asteroidi e sulle lune marziane Phobos e Deimos. La medaglia di Eugene Shoemaker Distinguished Scientist, il premio Michael J. Wargo, il premio Susan Mahan Niebur e, da ora, il premio Angioletta Coradini, sono il riconoscimento del valore eccezionale della scienza dell’esplorazione.

John Glenn, primo americano a effettuare un volo orbitale intorno alla Terra il 20 febbraio 1962 con la capsula Mercury ribattezzata Friendship 7, meritò di entrare nel ristretto novero dei primi sette astronauti selezionati dalla NASA grazie all’impresa portata a termine il 16 luglio 1957. A questa data corrisponde, infatti, il primo volo supersonico a bordo del caccia F8U-1P Crusader, partito dalla base di Los Alamitos in California e atterrato a New York dopo 3 ore e 23 minuti. Ai comandi c’era John Glenn, che spinse il motore Pratt & Whitney J-57 alla velocità di 1.167 chilometri orari, riuscendo nell’obiettivo del record che egli stesso ribattezzò “Project Bullet”, ovvero veloce come un proiettile. All’epoca maggiore della Marina Militare statunitense, Glenn, che era stato pilota da combattimento nella Seconda Guerra Mondiale e in Corea, fu selezionato nel 1959 dalla Nasa per entrare dei ’’Magnifici 7’’ e diventare protagonista del programma Mercury per il volo spaziale umano. A soli tre anni dall’inizio dell’addestramento da astronauta, Glenn compiva un orbita completa intorno alla Terra, a una quota compresa tra 149 e 249 km. Prima di lui solo un altro americano, Alan Shepard, lanciato il 5 maggio 1961 per un volo suborbitale come risposta all’ingresso del primo uomo nello spazio, il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin, il 12 aprile 1961.

John Glenn, primo americano a effettuare un volo orbitale intorno alla Terra il 20 febbraio 1962 con la capsula Mercury ribattezzata Friendship 7, meritò di entrare nel ristretto novero dei primi sette astronauti selezionati dalla NASA grazie all’impresa portata a termine il 16 luglio 1957. A questa data corrisponde, infatti, il primo volo supersonico a bordo del caccia F8U-1P Crusader, partito dalla base di Los Alamitos in California e atterrato a New York dopo 3 ore e 23 minuti. Ai comandi c’era John Glenn, che spinse il motore Pratt & Whitney J-57 alla velocità di 1.167 chilometri orari, riuscendo nell’obiettivo del record che egli stesso ribattezzò “Project Bullet”, ovvero veloce come un proiettile. All’epoca maggiore della Marina Militare statunitense, Glenn, che era stato pilota da combattimento nella Seconda Guerra Mondiale e in Corea, fu selezionato nel 1959 dalla Nasa per entrare dei ’’Magnifici 7’’ e diventare protagonista del programma Mercury per il volo spaziale umano. A soli tre anni dall’inizio dell’addestramento da astronauta, Glenn compiva un orbita completa intorno alla Terra, a una quota compresa tra 149 e 249 km. Prima di lui solo un altro americano, Alan Shepard, lanciato il 5 maggio 1961 per un volo suborbitale come risposta all’ingresso del primo uomo nello spazio, il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin, il 12 aprile 1961.