da Sorrentino | Mag 25, 2016 | Lanci, Primo Piano, Programmi

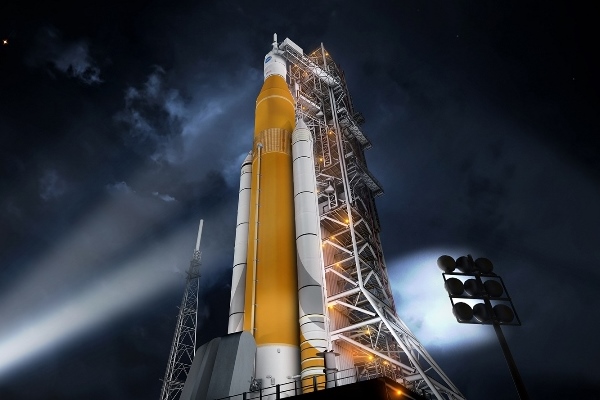

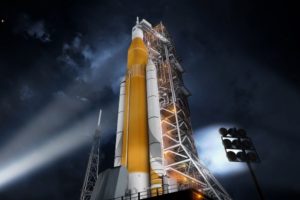

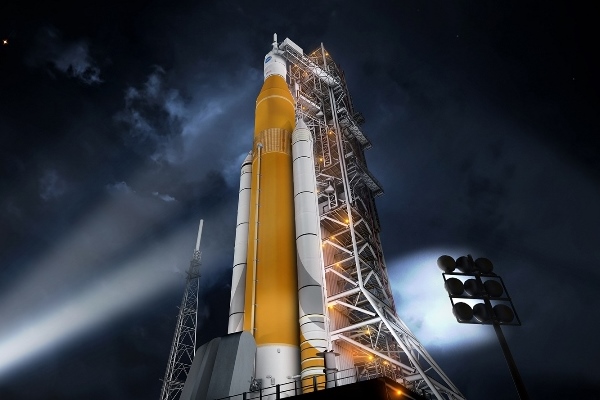

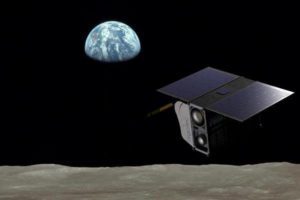

Lo Space Launch System verrà inaugurato per la seconda metà del 2018. Più potente del Saturn V, sarà in grado di lanciare la capsula Orion oltre la Luna, nello spazio profondo, fino a raggiungere Marte. Con questa opportunità la NASA ha deciso di lanciare un totale di 13 CubeSat, 10 degli USA e 3 da partner internazionali. Di questi ultimi, due saranno costruiti dal Giappone, EQUULEUS e OMOTENASHI, mentre il terzo, ArgoMoon, dall’Italia. I CubeSat sono piccoli satelliti che pesano un massimo di 14 kg e sono grandi quanto una scatola per stivali. EQUULEUS e OMOTENASHI verranno realizzati dalla Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e l’Università di Tokyo. EQUULEUS, che sta per EQUilibriUm Lunar-Earth point 6U Spacecraft, studierà l’ambiente radioattivo che circonda la Terra. Catturerà immagini della plasmosfera terrestre e misurerà il plasma che circonda il pianeta. Inoltre, farà diversi flyby vicino alla Luna, studiando la resistenza degli apparati elettronici alle radiazioni in quella regione. OMOTENASHI (Outstanding MOon exploration TEchnologies demonstrated by NAno Semi-Hard Impactor) servirà per dimostrare tecnologie low-cost per l’esplorazione del suolo della Luna. Questo CubeSat ha il potenziale di aprire nuove strade allo studio a basso costo della superficie lunare. Fornirà anche delle misurazioni delle radiazioni dal suolo del satellite e dell’ambiente circostante.

Lo Space Launch System verrà inaugurato per la seconda metà del 2018. Più potente del Saturn V, sarà in grado di lanciare la capsula Orion oltre la Luna, nello spazio profondo, fino a raggiungere Marte. Con questa opportunità la NASA ha deciso di lanciare un totale di 13 CubeSat, 10 degli USA e 3 da partner internazionali. Di questi ultimi, due saranno costruiti dal Giappone, EQUULEUS e OMOTENASHI, mentre il terzo, ArgoMoon, dall’Italia. I CubeSat sono piccoli satelliti che pesano un massimo di 14 kg e sono grandi quanto una scatola per stivali. EQUULEUS e OMOTENASHI verranno realizzati dalla Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e l’Università di Tokyo. EQUULEUS, che sta per EQUilibriUm Lunar-Earth point 6U Spacecraft, studierà l’ambiente radioattivo che circonda la Terra. Catturerà immagini della plasmosfera terrestre e misurerà il plasma che circonda il pianeta. Inoltre, farà diversi flyby vicino alla Luna, studiando la resistenza degli apparati elettronici alle radiazioni in quella regione. OMOTENASHI (Outstanding MOon exploration TEchnologies demonstrated by NAno Semi-Hard Impactor) servirà per dimostrare tecnologie low-cost per l’esplorazione del suolo della Luna. Questo CubeSat ha il potenziale di aprire nuove strade allo studio a basso costo della superficie lunare. Fornirà anche delle misurazioni delle radiazioni dal suolo del satellite e dell’ambiente circostante.  Infine, ArgoMoon, costruito dall’azienda italiana Argotec e sotto la supervisione dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è fornito di una fotocamera che scatterà immagini dello stadio di propulsione criogenico della capsula Orion (ICPS). In questo modo fornirà, non solo documentazioni storiche dello stadio agli scienziati, ma anche informazioni della missione per lo spiegamento di futuri CubeSat. ArgoMoon servirà anche per studiare le capacità di comunicazione ottica tra un CubeSat e la Terra.

Infine, ArgoMoon, costruito dall’azienda italiana Argotec e sotto la supervisione dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è fornito di una fotocamera che scatterà immagini dello stadio di propulsione criogenico della capsula Orion (ICPS). In questo modo fornirà, non solo documentazioni storiche dello stadio agli scienziati, ma anche informazioni della missione per lo spiegamento di futuri CubeSat. ArgoMoon servirà anche per studiare le capacità di comunicazione ottica tra un CubeSat e la Terra.

“ASI è entusiasta di poter condividere questo sforzo attraverso la partecipazione di un CubeSat italiano, che potrà testare queste tecnologie nell’ambiente dello spazio profondo. Un primato per questa classe di satelliti,” spiega Arturo De Lillis, program manager del satellite. ArgoMoon è stato proposto dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) in coordinamento con l’Italia, quale paese membro.

da Sorrentino | Mag 25, 2016 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Programmi

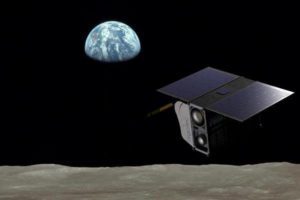

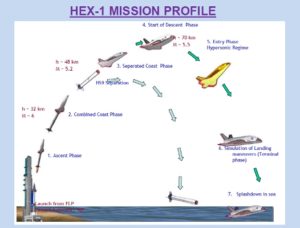

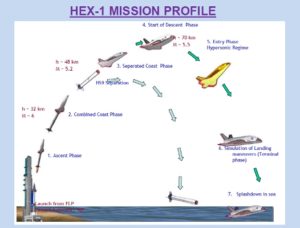

Chi ipotizzava che l’epoca dello Space Shuttle e dei veicoli similari fosse finita, ebbene si è dovuto ricredere. Il collaudo del prototipo di una spaceship riutilizzabile, progettato e sviluppato dall’agenzia spaziale indiana ISRO, avvenuto con successo all’alba di martedì 24 maggio, riapre la possibilità di rilanciare questa filosofia di volo orbitale. Il lancio dello RLV-TD, acronimo di Reusable Launch Vehicle-Technology Demonstrator, lungo appena 6,5 metri, del peso di pesa 1,75 tonnellate e posto su un vettore monostadio, è stato effettuato dallo Satish Dhawan Space Center, sulla costa orientale dell’India e ha consentito di effettuare un volo suborbitale della durata di 12 minuti e 50 secondi. La missione si è conclusa con un ammaraggio nel golfo del Bengala, senza che il veicolo potesse essere recuperato. Il test era mirato sostanzialmente a verificare il comportamento durante il volo ipersonico, il controllo della navigazione e l’efficacia degli scudi termini. Prossima tappa sarà il rilascio del prototipo da un aereo per provare l’atterraggio su pista. L’obiettivo dell’ISRO è sviluppare un veicolo riutilizzabile a basso costo per il lancio di piccoli satelliti. Il modello definitivo della navetta riutilizzabile indiana sarà dimensionalmente sei volte più grande e si prevede che possa diventare operativo a metà del prossimo decennio.

Chi ipotizzava che l’epoca dello Space Shuttle e dei veicoli similari fosse finita, ebbene si è dovuto ricredere. Il collaudo del prototipo di una spaceship riutilizzabile, progettato e sviluppato dall’agenzia spaziale indiana ISRO, avvenuto con successo all’alba di martedì 24 maggio, riapre la possibilità di rilanciare questa filosofia di volo orbitale. Il lancio dello RLV-TD, acronimo di Reusable Launch Vehicle-Technology Demonstrator, lungo appena 6,5 metri, del peso di pesa 1,75 tonnellate e posto su un vettore monostadio, è stato effettuato dallo Satish Dhawan Space Center, sulla costa orientale dell’India e ha consentito di effettuare un volo suborbitale della durata di 12 minuti e 50 secondi. La missione si è conclusa con un ammaraggio nel golfo del Bengala, senza che il veicolo potesse essere recuperato. Il test era mirato sostanzialmente a verificare il comportamento durante il volo ipersonico, il controllo della navigazione e l’efficacia degli scudi termini. Prossima tappa sarà il rilascio del prototipo da un aereo per provare l’atterraggio su pista. L’obiettivo dell’ISRO è sviluppare un veicolo riutilizzabile a basso costo per il lancio di piccoli satelliti. Il modello definitivo della navetta riutilizzabile indiana sarà dimensionalmente sei volte più grande e si prevede che possa diventare operativo a metà del prossimo decennio.

Lo sviluppo del prototipo, iniziato cinque anni fa, ha comportato un costo di 14 milioni di dollari. La NASA, che ha mandato in pensione nel 2011 lo Space Shuttle (il cui costo per missione era di 500 milioni di dollari), ha trasformato in parata ciò che è ancora rimasto di quella epopea iniziata il 12 aprile 1981 e durata perciò trent’anni. L’ultimo serbatoio esterno, lungo 47 metri e del diametro di 10 metri, che serviva a lanciare la navetta americana ha lasciato Los Angeles su un mezzo su gomma, destinato a essere esposto dal 2018 al Samuel Oschin Air and Space Center.

Lo sviluppo del prototipo, iniziato cinque anni fa, ha comportato un costo di 14 milioni di dollari. La NASA, che ha mandato in pensione nel 2011 lo Space Shuttle (il cui costo per missione era di 500 milioni di dollari), ha trasformato in parata ciò che è ancora rimasto di quella epopea iniziata il 12 aprile 1981 e durata perciò trent’anni. L’ultimo serbatoio esterno, lungo 47 metri e del diametro di 10 metri, che serviva a lanciare la navetta americana ha lasciato Los Angeles su un mezzo su gomma, destinato a essere esposto dal 2018 al Samuel Oschin Air and Space Center.

da Sorrentino | Mag 7, 2016 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Servizi Satellitari

Dopo lo storico atterraggio in mare aperto su una piattaforma a largo della Florida, portato a termine con successo il 9 aprile 2016, il booster del razzo vettore Falcon 9, lanciato alle 7:21 del mattino (ora italiana) del 6 maggio da Cape Canaveral per mettere in orbita il satellite per telecomunicazioni giapponese JCSAT-14 (rilasciato a una quota di a quasi 36 chilometri), è atterrato correttamente sulla piattaforma drone che lo attendeva nell’Atlantico, di fronte alla costa. Per la riuscita dell’impresa si è reso necessario attivare tre dei nove motori del sistema propulsivo per governare la fase di rientro in superficie che ha comportato una decelerazione tripla rispetto a quella che si registra in caso di rientro da un lancio diretto verso la ISS. Tre minuti dopo il lancio, il primo stadio del Falcon 9 ha iniziato la manovra di rientro effettuando l’aerofrenata e atterrando in posizione verticale sulla piattaforma galleggiante. Operazione non facile né scontata, sia perché c’era stato un fallimento in occasione di un precedente lancio effettuato il 5 marzo 2016, sia in considerazione della spinta che il razzo vettore Falcon 9 ha dovuto imprimere al satellite giapponese affinché, una volta rilasciato, potesse raggiungere nel mese di luglio la sua posizione operativa in orbita geostazionaria a 36mila km circa sopra l’equatore. La fase di rientro è iniziata a una velocità maggiore rispetto ai test precedenti, sia quello fallito che il successivo riuscito, e il primo stadio ha dovuto sopportare una temperatura più elevata in conseguenza dell’attrito maggiore in atmosfera. L’operazione si è svolta nominalmente e il primo stadio, così recuperato, sarà riportato negli stabilimenti di SpaceX per essere ricondizionato e riutilizzato.

Dopo lo storico atterraggio in mare aperto su una piattaforma a largo della Florida, portato a termine con successo il 9 aprile 2016, il booster del razzo vettore Falcon 9, lanciato alle 7:21 del mattino (ora italiana) del 6 maggio da Cape Canaveral per mettere in orbita il satellite per telecomunicazioni giapponese JCSAT-14 (rilasciato a una quota di a quasi 36 chilometri), è atterrato correttamente sulla piattaforma drone che lo attendeva nell’Atlantico, di fronte alla costa. Per la riuscita dell’impresa si è reso necessario attivare tre dei nove motori del sistema propulsivo per governare la fase di rientro in superficie che ha comportato una decelerazione tripla rispetto a quella che si registra in caso di rientro da un lancio diretto verso la ISS. Tre minuti dopo il lancio, il primo stadio del Falcon 9 ha iniziato la manovra di rientro effettuando l’aerofrenata e atterrando in posizione verticale sulla piattaforma galleggiante. Operazione non facile né scontata, sia perché c’era stato un fallimento in occasione di un precedente lancio effettuato il 5 marzo 2016, sia in considerazione della spinta che il razzo vettore Falcon 9 ha dovuto imprimere al satellite giapponese affinché, una volta rilasciato, potesse raggiungere nel mese di luglio la sua posizione operativa in orbita geostazionaria a 36mila km circa sopra l’equatore. La fase di rientro è iniziata a una velocità maggiore rispetto ai test precedenti, sia quello fallito che il successivo riuscito, e il primo stadio ha dovuto sopportare una temperatura più elevata in conseguenza dell’attrito maggiore in atmosfera. L’operazione si è svolta nominalmente e il primo stadio, così recuperato, sarà riportato negli stabilimenti di SpaceX per essere ricondizionato e riutilizzato.

da Sorrentino | Apr 26, 2016 | Industria, Lanci, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

Dopo tre rinvii, il satellite Sentinel-1B dell’Agenzia Spaziale Europea, è stato lanciato con successo alle 23:02 (ora italiana) di lunedì 25 aprile dalla base spaziale di Kourou, in Guyana francese, a bordo di un lanciatore SOYUZ-Fregat A gestito dal consorzio Arianespace.

Dopo tre rinvii, il satellite Sentinel-1B dell’Agenzia Spaziale Europea, è stato lanciato con successo alle 23:02 (ora italiana) di lunedì 25 aprile dalla base spaziale di Kourou, in Guyana francese, a bordo di un lanciatore SOYUZ-Fregat A gestito dal consorzio Arianespace.

Basato sulla piattaforma PRIMA, sviluppata da Thales Alenia Space per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana, Sentinel-1B osserverà il nostro pianeta da un’ altezza di circa 700 Km con una risoluzione tra i 5 e i 25 metri, a seconda della modalità operativa selezionata, e fornirà agli utenti immagini continue, giorno e notte, in tutte le condizioni meteorologiche. I dati di Sentinel-1B saranno raccolti da vari centri europei e per l’Italia dalla stazione installata presso il Centro spaziale di Matera gestito da e-GEOS, società costituita da Telespazio e Agenzia Spaziale Italiana.

Con Sentinel-1 viene garantita una continuità nelle misurazioni della deformazione del terreno iniziate con le missioni ERS ed Envisat, ma con una qualità migliore in termini di accuratezza e risoluzione. Rispetto al Sentinel-1A, che sta operando con successo da quasi due anni ed ha già trasmesso una notevolissima quantità di dati, Sentinel 1B migliorerà il tempo di rivisita riducendolo da 12 a 6 giorni e permettendo di localizzare più rapidamente le variazioni geo-climatiche delle aree osservate.

Sentinel-1B è stato progettato ed integrato da Thales Alenia Space che, in qualità di primo contraente, è responsabile della progettazione, sviluppo, integrazione e collaudo della costellazione per la Missione Sentinel-1. Per conto di questo programma, Finmeccanica contribuirà anche allo sviluppo di Sentinel 1C e 1D con i sensori d’assetto Autonomous Star Tracker e le unità di potenza, indispensabili per il controllo di assetto del satellite e per assicurare la disponibilità continua di immagini radar. I dati di Sentinel-1B una volta in orbita saranno raccolti da vari centri europei e per l’Italia dalla stazione installata presso il Centro spaziale di Matera gestito da e-GEOS, un società costituita da Telespazio e Agenzia Spaziale Italiana.

Il satellite Sentinel-1B, gemello del satellite Sentinel-1A, lanciato nel 2014 e operativo in orbita, è stato realizzato ed integrato presso lo stabilimento Thales Alenia Space di Roma, mentre le tecnologie fondamentali, come i moduli T/R e gli Electronic Front Ends per l’antenna del radar ad apertura sintetica in banda C, oltre ai sottosistemi avanzati di gestione e trasmissione dati e il computer di bordo, sono stati realizzati nei siti italiani di L’Aquila e Milano. I moduli T/R e gli Electronic Front Ends sono il “cuore” dell’antenna radar ad apertura sintetica in banda C sviluppata da AIRBUS Space & Defence su specifiche Thales Alenia Space Italia. Il satellite ha inoltre effettuato e superato i test di verifica nelle camere pulite Thales Alenia Space a Cannes.

Nell’ambito del programma Copernicus, che ha l’obiettivo di garantire all’Europa una sostanziale indipendenza nel rilevamento e nella gestione dei dati sullo stato di salute del pianeta, supportando così le necessità delle politiche ambientali pubbliche europee, Thales Alenia Space ha recentemente siglato contratto con l’ESA per la realizzazione dei satelliti Sentinel 1C e 1D e un ulteriore contratto per la realizzazione dei satelliti Sentinel 3C e D dedicati al monitoraggio ambientale e oceanografico.

“Il successo di questo lancio – ha affermato Donato Amoroso Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia e Deputy CEO di Thales Alenia Space – è particolarmente significativo per la nostra azienda, soprattutto alla luce dei recenti contratti siglati con l’Agenzia Spaziale Europea per la realizzazione di altre Sentinelle per garantire la continuazione delle missioni Sentinel – 1 e Sentinel – 3”.

da Sorrentino | Apr 16, 2016 | Industria, Lanci, Primo Piano, Servizi Satellitari

Il satellite Sentinel-1B dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), progettato ed integrato da Thales Alenia Space, è pronto per essere lanciato il 22 aprile 2016 dalla base spaziale di Kourou, in Guyana francese, a bordo di un lanciatore SOYUZ-Fregat A. Sentinel-1B fa parte della famiglia Sentinel 1 del complesso Programma di Osservazione della Terra Copernicus, coordinato dalla Commissione Europea, per il quale l’Agenzia Spaziale Europea è responsabile della componente spaziale. Sentinel-1B ha un peso al lancio di circa 2200 Kg e osserverà il nostro pianeta da un’altezza di circa 700 Km con una risoluzione tra i 5 e i 25 metri, fornendo immagini sia di giorno che di notte, in tutte le condizioni meteorologiche.

Il satellite Sentinel-1B dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), progettato ed integrato da Thales Alenia Space, è pronto per essere lanciato il 22 aprile 2016 dalla base spaziale di Kourou, in Guyana francese, a bordo di un lanciatore SOYUZ-Fregat A. Sentinel-1B fa parte della famiglia Sentinel 1 del complesso Programma di Osservazione della Terra Copernicus, coordinato dalla Commissione Europea, per il quale l’Agenzia Spaziale Europea è responsabile della componente spaziale. Sentinel-1B ha un peso al lancio di circa 2200 Kg e osserverà il nostro pianeta da un’altezza di circa 700 Km con una risoluzione tra i 5 e i 25 metri, fornendo immagini sia di giorno che di notte, in tutte le condizioni meteorologiche.

Thales Alenia Space, in qualità di primo contraente, è responsabile della progettazione, sviluppo, integrazione e test di questa costellazione, che include anche i satelliti Sentinel-1A – lanciato nel 2014 – e Sentinel-1C e 1D, che saranno messi in orbita progressivamente a partire dal 2021. Finmeccanica contribuisce inoltre allo sviluppo dei satelliti Sentinel 1 realizzando i sensori d’assetto Autonomous Star Tracker e le unità di potenza, indispensabili per il controllo di assetto del satellite e per assicurare la disponibilità continua di immagini radar. In orbita da due anni, SentineI 1A ha già trasmesso una notevolissima quantità di dati per il monitoraggio ambientale e la risposta alle calamità naturali. Sono state fornite, ad esempio, circa 1.200 immagini radar che mostrano chiaramente i cambiamenti dei ghiacciai vicino alla costa della Groenlandia, mentre durante l’alluvione provocata dai monsoni in Myanmar i sensori radar sono stati immediatamente attivati per supportare la gestione dell’emergenza. La famiglia Sentinel 1 assicura la continuità dei dati già forniti nelle precedenti missioni ESA con ERS e Envisat, ma aumentandone l’accuratezza e la risoluzione. Rispetto a Sentinel 1A, Sentinel 1B migliorerà il tempo di rivisita riducendolo da 12 a 6 giorni e permettendo di localizzare più rapidamente le variazioni geo-climatiche delle aree osservate.

da Sorrentino | Apr 7, 2016 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

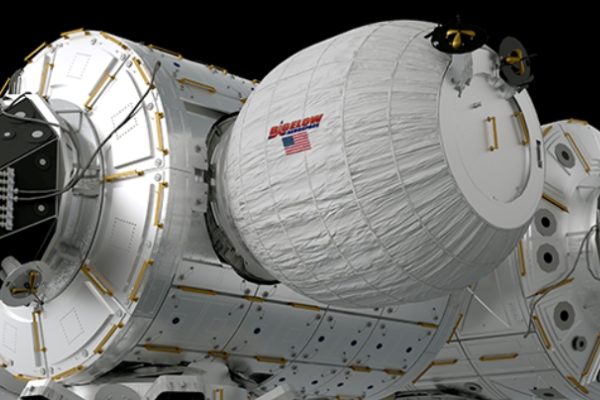

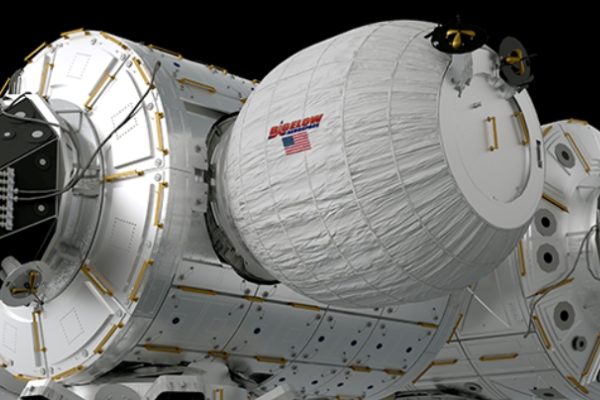

Il lancio della capsula cargo Dragon CRS-8 di SpaceX diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, alle 22:43 ora italiana di venerdì 8 aprile 2016, con il vettore Falcon 9 dal Launch Pad 40 della Cape Canaveral, coincide con l’arrivo in orbita del primo modulo abitativo espandibile, Bigelow Expandable Activity Module (BEAM). La NASA ha dato credito a Mr Robert Bigelow, che ha sviluppato il dimostratore tecnologico del “monolocale spaziale gonfiabile”, che sarà agganciato al nodo 3 tramite il braccio robotico Canadarm. Impacchettato sulla rampa di lancio il BEAM è un cilindro di appena 2,16 metri di lato che pesa poco meno di una tonnellata e mezza. Una volta dispiegato in orbita, attraverso una sequenza automatica, offrirà un volume abitabile di 16 metri cubi. Beam resterà agganciato alla stazione per due anni, durante i quali saranno monitorati pressione, temperatura, radiazioni e l’effetto di eventuali impatti con micrometeoriti o detriti spaziali. Gli astronauti entreranno periodicamente nel modulo per registrarne i dati e ispezionare la struttura. Una volta concluso il periodo di testing, BEAM verrà sganciato e fatto disintegrare in atmosfera.

Il lancio della capsula cargo Dragon CRS-8 di SpaceX diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, alle 22:43 ora italiana di venerdì 8 aprile 2016, con il vettore Falcon 9 dal Launch Pad 40 della Cape Canaveral, coincide con l’arrivo in orbita del primo modulo abitativo espandibile, Bigelow Expandable Activity Module (BEAM). La NASA ha dato credito a Mr Robert Bigelow, che ha sviluppato il dimostratore tecnologico del “monolocale spaziale gonfiabile”, che sarà agganciato al nodo 3 tramite il braccio robotico Canadarm. Impacchettato sulla rampa di lancio il BEAM è un cilindro di appena 2,16 metri di lato che pesa poco meno di una tonnellata e mezza. Una volta dispiegato in orbita, attraverso una sequenza automatica, offrirà un volume abitabile di 16 metri cubi. Beam resterà agganciato alla stazione per due anni, durante i quali saranno monitorati pressione, temperatura, radiazioni e l’effetto di eventuali impatti con micrometeoriti o detriti spaziali. Gli astronauti entreranno periodicamente nel modulo per registrarne i dati e ispezionare la struttura. Una volta concluso il periodo di testing, BEAM verrà sganciato e fatto disintegrare in atmosfera.

L’idea dei moduli gonfiabili da trasportare in orbita risale gli anni ’60, ma si preferì non percorrerne lo sviluppo e l’impiego perché la soluzione era ritenuta troppo rischiosa per la vita degli astronauti, a causa del rischio di impatto con micrometeoriti. Negli anni ’90 la NASA fece volare a titolo sperimentale il TransHab, una struttura ibrida multivello espandibile fino a 8 metri realizzati con il contributo dell’allora Alenia spazio italiana. A crederci fu la Bigelow Aerospace che nel 2006 e 2007 mandò in orbita i primi veicoli abitativi gonfiabili sperimentali: Genesis I e Genesis II, evoluzione del TransHab. Si tratta di moduli ancora in orbita con l’obiettivo di testarne sul lungo periodo la vita operativa. Nel luglio 2015 la società americana ha sottoscritto con la Nasa un nuovo contratto per lo sviluppo del BA330, che aspira a diventare il primo modulo gonfiabile completamente autosufficiente, con un volume tre volte maggiore di ogni altro modulo in metallo. Una sorta di stazione spaziale compatta in grado di ospitare fino a sei astronauti, che la Nasa vorrebbe utilizzare nell’orbita cislunare e che nel frattempo la Bigelow conta di sfruttare nell’orbita bassa per fini commerciali, anche nel settore del turismo spaziale.

L’affitto per 6 mesi di un terzo del modulo, 110 metri cubi di spazio abitabile, è stata quotato nel 2014 dalla stessa Bigelow per 25 milioni di dollari, a cui va aggiungo il volo taxi di andata e ritorno a bordo della capsula Dragon versione 2 al costo di 26.5 milioni di dollari per passeggero, per un totale di 51 milioni di dollari e mezzo.

L’affitto per 6 mesi di un terzo del modulo, 110 metri cubi di spazio abitabile, è stata quotato nel 2014 dalla stessa Bigelow per 25 milioni di dollari, a cui va aggiungo il volo taxi di andata e ritorno a bordo della capsula Dragon versione 2 al costo di 26.5 milioni di dollari per passeggero, per un totale di 51 milioni di dollari e mezzo.

Il modulo espandibile Beam, in partenza con il cargo Dragon di Space X, fa parte delle tre tonnellate di rifornimenti e materiale di ricerca per gli astronauti delle Expedition 47 e 48 a bordo della stazione spaziale. Gli esperimenti sono dedicati allo studio dell’atrofia muscolare, alla perdita di tessuto osseo nello spazio e alla crescita di cristalli di proteine in microgravità, utili alla progettazione di nuovi farmaci. Il rendez-vous di Dragon è previsto nella giornata di domenica 10 aprile, per mezzo del braccio robotico della ISS manovrato dagli astronauti Jeff Williams della NASA e Tim Peake dell’ESA fino all’aggancio alla parte inferiore del modulo Harmony. Dragon tornerà sulla Terra l’11 maggio. Dopo circa 5 ore e mezzo di viaggio effettuerà uno splash down nell’Oceano Pacifico al largo delle coste della Baja California. Porterà con sé i campioni biologici raccolti dagli astronauti durante vari esperimenti, tra cui quelli collezionati da Scott Kelly durante la One Year Mission.

Lo Space Launch System verrà inaugurato per la seconda metà del 2018. Più potente del Saturn V, sarà in grado di lanciare la capsula Orion oltre la Luna, nello spazio profondo, fino a raggiungere Marte. Con questa opportunità la NASA ha deciso di lanciare un totale di 13 CubeSat, 10 degli USA e 3 da partner internazionali. Di questi ultimi, due saranno costruiti dal Giappone, EQUULEUS e OMOTENASHI, mentre il terzo, ArgoMoon, dall’Italia. I CubeSat sono piccoli satelliti che pesano un massimo di 14 kg e sono grandi quanto una scatola per stivali. EQUULEUS e OMOTENASHI verranno realizzati dalla Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e l’Università di Tokyo. EQUULEUS, che sta per EQUilibriUm Lunar-Earth point 6U Spacecraft, studierà l’ambiente radioattivo che circonda la Terra. Catturerà immagini della plasmosfera terrestre e misurerà il plasma che circonda il pianeta. Inoltre, farà diversi flyby vicino alla Luna, studiando la resistenza degli apparati elettronici alle radiazioni in quella regione. OMOTENASHI (Outstanding MOon exploration TEchnologies demonstrated by NAno Semi-Hard Impactor) servirà per dimostrare tecnologie low-cost per l’esplorazione del suolo della Luna. Questo CubeSat ha il potenziale di aprire nuove strade allo studio a basso costo della superficie lunare. Fornirà anche delle misurazioni delle radiazioni dal suolo del satellite e dell’ambiente circostante.

Lo Space Launch System verrà inaugurato per la seconda metà del 2018. Più potente del Saturn V, sarà in grado di lanciare la capsula Orion oltre la Luna, nello spazio profondo, fino a raggiungere Marte. Con questa opportunità la NASA ha deciso di lanciare un totale di 13 CubeSat, 10 degli USA e 3 da partner internazionali. Di questi ultimi, due saranno costruiti dal Giappone, EQUULEUS e OMOTENASHI, mentre il terzo, ArgoMoon, dall’Italia. I CubeSat sono piccoli satelliti che pesano un massimo di 14 kg e sono grandi quanto una scatola per stivali. EQUULEUS e OMOTENASHI verranno realizzati dalla Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e l’Università di Tokyo. EQUULEUS, che sta per EQUilibriUm Lunar-Earth point 6U Spacecraft, studierà l’ambiente radioattivo che circonda la Terra. Catturerà immagini della plasmosfera terrestre e misurerà il plasma che circonda il pianeta. Inoltre, farà diversi flyby vicino alla Luna, studiando la resistenza degli apparati elettronici alle radiazioni in quella regione. OMOTENASHI (Outstanding MOon exploration TEchnologies demonstrated by NAno Semi-Hard Impactor) servirà per dimostrare tecnologie low-cost per l’esplorazione del suolo della Luna. Questo CubeSat ha il potenziale di aprire nuove strade allo studio a basso costo della superficie lunare. Fornirà anche delle misurazioni delle radiazioni dal suolo del satellite e dell’ambiente circostante.  Infine, ArgoMoon, costruito dall’azienda italiana Argotec e sotto la supervisione dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è fornito di una fotocamera che scatterà immagini dello stadio di propulsione criogenico della capsula Orion (ICPS). In questo modo fornirà, non solo documentazioni storiche dello stadio agli scienziati, ma anche informazioni della missione per lo spiegamento di futuri CubeSat. ArgoMoon servirà anche per studiare le capacità di comunicazione ottica tra un CubeSat e la Terra.

Infine, ArgoMoon, costruito dall’azienda italiana Argotec e sotto la supervisione dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è fornito di una fotocamera che scatterà immagini dello stadio di propulsione criogenico della capsula Orion (ICPS). In questo modo fornirà, non solo documentazioni storiche dello stadio agli scienziati, ma anche informazioni della missione per lo spiegamento di futuri CubeSat. ArgoMoon servirà anche per studiare le capacità di comunicazione ottica tra un CubeSat e la Terra.

Chi ipotizzava che l’epoca dello Space Shuttle e dei veicoli similari fosse finita, ebbene si è dovuto ricredere. Il collaudo del prototipo di una spaceship riutilizzabile, progettato e sviluppato dall’agenzia spaziale indiana ISRO, avvenuto con successo all’alba di martedì 24 maggio, riapre la possibilità di rilanciare questa filosofia di volo orbitale. Il lancio dello RLV-TD, acronimo di Reusable Launch Vehicle-Technology Demonstrator, lungo appena 6,5 metri, del peso di pesa 1,75 tonnellate e posto su un vettore monostadio, è stato effettuato dallo Satish Dhawan Space Center, sulla costa orientale dell’India e ha consentito di effettuare un volo suborbitale della durata di 12 minuti e 50 secondi. La missione si è conclusa con un ammaraggio nel golfo del Bengala, senza che il veicolo potesse essere recuperato. Il test era mirato sostanzialmente a verificare il comportamento durante il volo ipersonico, il controllo della navigazione e l’efficacia degli scudi termini. Prossima tappa sarà il rilascio del prototipo da un aereo per provare l’atterraggio su pista. L’obiettivo dell’ISRO è sviluppare un veicolo riutilizzabile a basso costo per il lancio di piccoli satelliti. Il modello definitivo della navetta riutilizzabile indiana sarà dimensionalmente sei volte più grande e si prevede che possa diventare operativo a metà del prossimo decennio.

Chi ipotizzava che l’epoca dello Space Shuttle e dei veicoli similari fosse finita, ebbene si è dovuto ricredere. Il collaudo del prototipo di una spaceship riutilizzabile, progettato e sviluppato dall’agenzia spaziale indiana ISRO, avvenuto con successo all’alba di martedì 24 maggio, riapre la possibilità di rilanciare questa filosofia di volo orbitale. Il lancio dello RLV-TD, acronimo di Reusable Launch Vehicle-Technology Demonstrator, lungo appena 6,5 metri, del peso di pesa 1,75 tonnellate e posto su un vettore monostadio, è stato effettuato dallo Satish Dhawan Space Center, sulla costa orientale dell’India e ha consentito di effettuare un volo suborbitale della durata di 12 minuti e 50 secondi. La missione si è conclusa con un ammaraggio nel golfo del Bengala, senza che il veicolo potesse essere recuperato. Il test era mirato sostanzialmente a verificare il comportamento durante il volo ipersonico, il controllo della navigazione e l’efficacia degli scudi termini. Prossima tappa sarà il rilascio del prototipo da un aereo per provare l’atterraggio su pista. L’obiettivo dell’ISRO è sviluppare un veicolo riutilizzabile a basso costo per il lancio di piccoli satelliti. Il modello definitivo della navetta riutilizzabile indiana sarà dimensionalmente sei volte più grande e si prevede che possa diventare operativo a metà del prossimo decennio. Lo sviluppo del prototipo, iniziato cinque anni fa, ha comportato un costo di 14 milioni di dollari. La NASA, che ha mandato in pensione nel 2011 lo Space Shuttle (il cui costo per missione era di 500 milioni di dollari), ha trasformato in parata ciò che è ancora rimasto di quella epopea iniziata il 12 aprile 1981 e durata perciò trent’anni. L’ultimo serbatoio esterno, lungo 47 metri e del diametro di 10 metri, che serviva a lanciare la navetta americana ha lasciato Los Angeles su un mezzo su gomma, destinato a essere esposto dal 2018 al Samuel Oschin Air and Space Center.

Lo sviluppo del prototipo, iniziato cinque anni fa, ha comportato un costo di 14 milioni di dollari. La NASA, che ha mandato in pensione nel 2011 lo Space Shuttle (il cui costo per missione era di 500 milioni di dollari), ha trasformato in parata ciò che è ancora rimasto di quella epopea iniziata il 12 aprile 1981 e durata perciò trent’anni. L’ultimo serbatoio esterno, lungo 47 metri e del diametro di 10 metri, che serviva a lanciare la navetta americana ha lasciato Los Angeles su un mezzo su gomma, destinato a essere esposto dal 2018 al Samuel Oschin Air and Space Center.

Dopo lo storico atterraggio in mare aperto su una piattaforma a largo della Florida, portato a termine con successo il 9 aprile 2016, il booster del razzo vettore Falcon 9, lanciato alle 7:21 del mattino (ora italiana) del 6 maggio da Cape Canaveral per mettere in orbita il satellite per telecomunicazioni giapponese JCSAT-14 (rilasciato a una quota di a quasi 36 chilometri), è atterrato correttamente sulla piattaforma drone che lo attendeva nell’Atlantico, di fronte alla costa. Per la riuscita dell’impresa si è reso necessario attivare tre dei nove motori del sistema propulsivo per governare la fase di rientro in superficie che ha comportato una decelerazione tripla rispetto a quella che si registra in caso di rientro da un lancio diretto verso la ISS. Tre minuti dopo il lancio, il primo stadio del Falcon 9 ha iniziato la manovra di rientro effettuando l’aerofrenata e atterrando in posizione verticale sulla piattaforma galleggiante. Operazione non facile né scontata, sia perché c’era stato un fallimento in occasione di un precedente lancio effettuato il 5 marzo 2016, sia in considerazione della spinta che il razzo vettore Falcon 9 ha dovuto imprimere al satellite giapponese affinché, una volta rilasciato, potesse raggiungere nel mese di luglio la sua posizione operativa in orbita geostazionaria a 36mila km circa sopra l’equatore. La fase di rientro è iniziata a una velocità maggiore rispetto ai test precedenti, sia quello fallito che il successivo riuscito, e il primo stadio ha dovuto sopportare una temperatura più elevata in conseguenza dell’attrito maggiore in atmosfera. L’operazione si è svolta nominalmente e il primo stadio, così recuperato, sarà riportato negli stabilimenti di SpaceX per essere ricondizionato e riutilizzato.

Dopo lo storico atterraggio in mare aperto su una piattaforma a largo della Florida, portato a termine con successo il 9 aprile 2016, il booster del razzo vettore Falcon 9, lanciato alle 7:21 del mattino (ora italiana) del 6 maggio da Cape Canaveral per mettere in orbita il satellite per telecomunicazioni giapponese JCSAT-14 (rilasciato a una quota di a quasi 36 chilometri), è atterrato correttamente sulla piattaforma drone che lo attendeva nell’Atlantico, di fronte alla costa. Per la riuscita dell’impresa si è reso necessario attivare tre dei nove motori del sistema propulsivo per governare la fase di rientro in superficie che ha comportato una decelerazione tripla rispetto a quella che si registra in caso di rientro da un lancio diretto verso la ISS. Tre minuti dopo il lancio, il primo stadio del Falcon 9 ha iniziato la manovra di rientro effettuando l’aerofrenata e atterrando in posizione verticale sulla piattaforma galleggiante. Operazione non facile né scontata, sia perché c’era stato un fallimento in occasione di un precedente lancio effettuato il 5 marzo 2016, sia in considerazione della spinta che il razzo vettore Falcon 9 ha dovuto imprimere al satellite giapponese affinché, una volta rilasciato, potesse raggiungere nel mese di luglio la sua posizione operativa in orbita geostazionaria a 36mila km circa sopra l’equatore. La fase di rientro è iniziata a una velocità maggiore rispetto ai test precedenti, sia quello fallito che il successivo riuscito, e il primo stadio ha dovuto sopportare una temperatura più elevata in conseguenza dell’attrito maggiore in atmosfera. L’operazione si è svolta nominalmente e il primo stadio, così recuperato, sarà riportato negli stabilimenti di SpaceX per essere ricondizionato e riutilizzato.

Dopo tre rinvii, il satellite Sentinel-1B dell’Agenzia Spaziale Europea, è stato lanciato con successo alle 23:02 (ora italiana) di lunedì 25 aprile dalla base spaziale di Kourou, in Guyana francese, a bordo di un lanciatore SOYUZ-Fregat A gestito dal consorzio Arianespace.

Dopo tre rinvii, il satellite Sentinel-1B dell’Agenzia Spaziale Europea, è stato lanciato con successo alle 23:02 (ora italiana) di lunedì 25 aprile dalla base spaziale di Kourou, in Guyana francese, a bordo di un lanciatore SOYUZ-Fregat A gestito dal consorzio Arianespace.

Il satellite Sentinel-1B dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), progettato ed integrato da Thales Alenia Space, è pronto per essere lanciato il 22 aprile 2016 dalla base spaziale di Kourou, in Guyana francese, a bordo di un lanciatore SOYUZ-Fregat A. Sentinel-1B fa parte della famiglia Sentinel 1 del complesso Programma di Osservazione della Terra Copernicus, coordinato dalla Commissione Europea, per il quale l’Agenzia Spaziale Europea è responsabile della componente spaziale. Sentinel-1B ha un peso al lancio di circa 2200 Kg e osserverà il nostro pianeta da un’altezza di circa 700 Km con una risoluzione tra i 5 e i 25 metri, fornendo immagini sia di giorno che di notte, in tutte le condizioni meteorologiche.

Il satellite Sentinel-1B dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), progettato ed integrato da Thales Alenia Space, è pronto per essere lanciato il 22 aprile 2016 dalla base spaziale di Kourou, in Guyana francese, a bordo di un lanciatore SOYUZ-Fregat A. Sentinel-1B fa parte della famiglia Sentinel 1 del complesso Programma di Osservazione della Terra Copernicus, coordinato dalla Commissione Europea, per il quale l’Agenzia Spaziale Europea è responsabile della componente spaziale. Sentinel-1B ha un peso al lancio di circa 2200 Kg e osserverà il nostro pianeta da un’altezza di circa 700 Km con una risoluzione tra i 5 e i 25 metri, fornendo immagini sia di giorno che di notte, in tutte le condizioni meteorologiche.

Il lancio della capsula cargo Dragon CRS-8 di SpaceX diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, alle 22:43 ora italiana di venerdì 8 aprile 2016, con il vettore Falcon 9 dal Launch Pad 40 della Cape Canaveral, coincide con l’arrivo in orbita del primo modulo abitativo espandibile, Bigelow Expandable Activity Module (BEAM). La NASA ha dato credito a Mr Robert Bigelow, che ha sviluppato il dimostratore tecnologico del “monolocale spaziale gonfiabile”, che sarà agganciato al nodo 3 tramite il braccio robotico Canadarm. Impacchettato sulla rampa di lancio il BEAM è un cilindro di appena 2,16 metri di lato che pesa poco meno di una tonnellata e mezza. Una volta dispiegato in orbita, attraverso una sequenza automatica, offrirà un volume abitabile di 16 metri cubi. Beam resterà agganciato alla stazione per due anni, durante i quali saranno monitorati pressione, temperatura, radiazioni e l’effetto di eventuali impatti con micrometeoriti o detriti spaziali. Gli astronauti entreranno periodicamente nel modulo per registrarne i dati e ispezionare la struttura. Una volta concluso il periodo di testing, BEAM verrà sganciato e fatto disintegrare in atmosfera.

Il lancio della capsula cargo Dragon CRS-8 di SpaceX diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, alle 22:43 ora italiana di venerdì 8 aprile 2016, con il vettore Falcon 9 dal Launch Pad 40 della Cape Canaveral, coincide con l’arrivo in orbita del primo modulo abitativo espandibile, Bigelow Expandable Activity Module (BEAM). La NASA ha dato credito a Mr Robert Bigelow, che ha sviluppato il dimostratore tecnologico del “monolocale spaziale gonfiabile”, che sarà agganciato al nodo 3 tramite il braccio robotico Canadarm. Impacchettato sulla rampa di lancio il BEAM è un cilindro di appena 2,16 metri di lato che pesa poco meno di una tonnellata e mezza. Una volta dispiegato in orbita, attraverso una sequenza automatica, offrirà un volume abitabile di 16 metri cubi. Beam resterà agganciato alla stazione per due anni, durante i quali saranno monitorati pressione, temperatura, radiazioni e l’effetto di eventuali impatti con micrometeoriti o detriti spaziali. Gli astronauti entreranno periodicamente nel modulo per registrarne i dati e ispezionare la struttura. Una volta concluso il periodo di testing, BEAM verrà sganciato e fatto disintegrare in atmosfera. L’affitto per 6 mesi di un terzo del modulo, 110 metri cubi di spazio abitabile, è stata quotato nel 2014 dalla stessa Bigelow per 25 milioni di dollari, a cui va aggiungo il volo taxi di andata e ritorno a bordo della capsula Dragon versione 2 al costo di 26.5 milioni di dollari per passeggero, per un totale di 51 milioni di dollari e mezzo.

L’affitto per 6 mesi di un terzo del modulo, 110 metri cubi di spazio abitabile, è stata quotato nel 2014 dalla stessa Bigelow per 25 milioni di dollari, a cui va aggiungo il volo taxi di andata e ritorno a bordo della capsula Dragon versione 2 al costo di 26.5 milioni di dollari per passeggero, per un totale di 51 milioni di dollari e mezzo.