da Sorrentino | Gen 28, 2016 | Lanci, Primo Piano, Servizi Satellitari

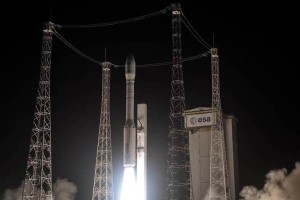

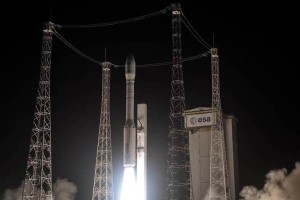

Il primo lancio del 2016, perfettamente riuscito, di Ariane 5 permette di festeggiare nel migliore dei modi i vent’anni di attività del razzo vettore europeo, che ha inanellato la 84esima missione della sua storia, corrispondente alla 273esima realizzata dalla famiglia europea dei lanciatori di cui fa parte anche il Vega, lanciatore di piccoli satelliti a forte componente italiana, sviluppato e prodotto da Avio. A fornire la spinta necessaria ad Ariane 5 nei primi 120 secondi dal decollo sono i motori ausiliari di Avio. Venti minuti dopo la mezzanotte (ora italiana) del 28 gennaio, Ariane 5 si è sollevato dalla piattaforma nello spazioporto di Kourou nella Guyana Francese per portare in orbita il satellite per telecomunicazioni Intelsat-29E, del peso di 6.552 kg, destinato a operare dal punto geostazionario per 15 anni e fornire servizi di connessione rapida a utenti governativi e agli operatori nel campo delle reti di telefonia mobile e nel settore delle applicazioni per la mobilità aeronautica e marittima, garantendo la copertura delle Americhe e soprattutto del nord Atlantico. Si tratta del primo di due satelliti Intelsat di nuova generazione il cui lancio è stato programmato nel 2016, anno in cui sono previste otto missioni di Ariane 5 su un totale di undici gestiti da Arianespace. Dal 1980 sono ben 524 i satelliti trasferiti in orbita dal consorzio di lancio europeo, mentre sono 56 i satelliti messi in orbita per conto dell’operatore internazionale Intelsat, la cui collaborazione è iniziata nell’ottobre 1983 con Intelsat 507 a bordo del razzo Ariane 1.

Il primo lancio del 2016, perfettamente riuscito, di Ariane 5 permette di festeggiare nel migliore dei modi i vent’anni di attività del razzo vettore europeo, che ha inanellato la 84esima missione della sua storia, corrispondente alla 273esima realizzata dalla famiglia europea dei lanciatori di cui fa parte anche il Vega, lanciatore di piccoli satelliti a forte componente italiana, sviluppato e prodotto da Avio. A fornire la spinta necessaria ad Ariane 5 nei primi 120 secondi dal decollo sono i motori ausiliari di Avio. Venti minuti dopo la mezzanotte (ora italiana) del 28 gennaio, Ariane 5 si è sollevato dalla piattaforma nello spazioporto di Kourou nella Guyana Francese per portare in orbita il satellite per telecomunicazioni Intelsat-29E, del peso di 6.552 kg, destinato a operare dal punto geostazionario per 15 anni e fornire servizi di connessione rapida a utenti governativi e agli operatori nel campo delle reti di telefonia mobile e nel settore delle applicazioni per la mobilità aeronautica e marittima, garantendo la copertura delle Americhe e soprattutto del nord Atlantico. Si tratta del primo di due satelliti Intelsat di nuova generazione il cui lancio è stato programmato nel 2016, anno in cui sono previste otto missioni di Ariane 5 su un totale di undici gestiti da Arianespace. Dal 1980 sono ben 524 i satelliti trasferiti in orbita dal consorzio di lancio europeo, mentre sono 56 i satelliti messi in orbita per conto dell’operatore internazionale Intelsat, la cui collaborazione è iniziata nell’ottobre 1983 con Intelsat 507 a bordo del razzo Ariane 1.

da Sorrentino | Gen 27, 2016 | Lanci, Primo Piano, Servizi Satellitari

Dall’inverno all’estate 2016, qualcosa è destinato a cambiare nel mondo delle telecomunicazioni via satellite. Sulla rampa di lancio di Baikonour, in Kazakistan, nella ogiva del razzo vettore Proton pronto al lift-off programmato alle 23:20 ora italiana di venerdì 29 gennaio, c’è il satellite Eutelsat-9B al cui interno c’è la piattaforma EDRS (acronimo di European Data Relay System). EDRS rappresenta il più ambizioso programma di telecomunicazione mai concepito dall’Agenzia Spaziale Europea, in grado di trasmettere ogni giorno fino a 50 terabyte di dati dallo spazio alla Terra. Non a caso è stata soprannominata SpaceDataHighway, autostrada spaziale dei dati, e utilizzerà una tecnologia laser all’avanguardia per fornire servizi di ritrasmissione di enormi quantità di dati quasi in tempo reale. L’obiettivo è migliorare in maniera drastica la rapidità di accesso a dati critici, come quelli raccolti durante i servizi di emergenza in risposta alle catastrofi naturali. Il primo elemento di EDRS, chiamato EDRS-A, comincerà a ritrasmettere informazioni dallo spazio alla Terra a partire dall’estate 2016. Veicolerà i dati dei satelliti Sentinel-1 e Sentinel-2 di Copernicus, il programma di osservazione satellitare della Terra lanciato nel 1998 dalla Commissione Europea e da un pool di agenzie spaziali. Il programma Copernicus punta a migliorare la raccolta e la gestione europea dei dati sullo stato di salute del pianeta, e si basa su sei tipologie diverse di satelliti sentinelle. Quelli con cui comunicherà EDRS-A, Sentinel-1 e Sentinel-2, sono utilizzati rispettivamente per produrre dati radar interferometrici e per l’osservazione multi spettrale. Una volta in funzione, il sistema EDRS lavorerà per aumentare la quantità di dati provenienti dai satelliti in orbita bassa, dalla ISS e dalle navicelle senza equipaggio, arrivando a ritrasmettere fino a 50 terabyte di dati al giorno. In pratica, verrà garantito un flusso quasi continuo, che cosentirà di eliminare il ritardo nella trasmissione dei dati, rendendo gradualmente l’Europa sempre più indipendente nell’osservazione satellitare della Terra.

Dall’inverno all’estate 2016, qualcosa è destinato a cambiare nel mondo delle telecomunicazioni via satellite. Sulla rampa di lancio di Baikonour, in Kazakistan, nella ogiva del razzo vettore Proton pronto al lift-off programmato alle 23:20 ora italiana di venerdì 29 gennaio, c’è il satellite Eutelsat-9B al cui interno c’è la piattaforma EDRS (acronimo di European Data Relay System). EDRS rappresenta il più ambizioso programma di telecomunicazione mai concepito dall’Agenzia Spaziale Europea, in grado di trasmettere ogni giorno fino a 50 terabyte di dati dallo spazio alla Terra. Non a caso è stata soprannominata SpaceDataHighway, autostrada spaziale dei dati, e utilizzerà una tecnologia laser all’avanguardia per fornire servizi di ritrasmissione di enormi quantità di dati quasi in tempo reale. L’obiettivo è migliorare in maniera drastica la rapidità di accesso a dati critici, come quelli raccolti durante i servizi di emergenza in risposta alle catastrofi naturali. Il primo elemento di EDRS, chiamato EDRS-A, comincerà a ritrasmettere informazioni dallo spazio alla Terra a partire dall’estate 2016. Veicolerà i dati dei satelliti Sentinel-1 e Sentinel-2 di Copernicus, il programma di osservazione satellitare della Terra lanciato nel 1998 dalla Commissione Europea e da un pool di agenzie spaziali. Il programma Copernicus punta a migliorare la raccolta e la gestione europea dei dati sullo stato di salute del pianeta, e si basa su sei tipologie diverse di satelliti sentinelle. Quelli con cui comunicherà EDRS-A, Sentinel-1 e Sentinel-2, sono utilizzati rispettivamente per produrre dati radar interferometrici e per l’osservazione multi spettrale. Una volta in funzione, il sistema EDRS lavorerà per aumentare la quantità di dati provenienti dai satelliti in orbita bassa, dalla ISS e dalle navicelle senza equipaggio, arrivando a ritrasmettere fino a 50 terabyte di dati al giorno. In pratica, verrà garantito un flusso quasi continuo, che cosentirà di eliminare il ritardo nella trasmissione dei dati, rendendo gradualmente l’Europa sempre più indipendente nell’osservazione satellitare della Terra.

da Sorrentino | Gen 18, 2016 | Lanci, Missioni, Primo Piano

Niente da fare per l’operazione di rientro del primo stadio del razzo Falcon 9, lanciato con successo dall’agenzia spaziale privata SpaceX dalla base di Vandenberg in California e destinato ad atterrare su una piattaforma marina ancorata nel Pacifico. Dopo che il secondo stadio del Falcon 9 ha messo regolarmente in orbita il satellite meteorologico Jason 3, destinato a una missione di monitoraggio degli oceani per conto di NASA, NOAA e CNES, il primo stadio si è separato dalla parte superiore del razzo vettore di Space X per procedere alla prevista manovra di atterraggio su una chiatta robotica che però non è andata a buon fine. Ciò che era riuscito il 21 dicembre 2015 in Florida, quando il primo stadio si era posato con successo sulla terra rientrando dall’atmosfera, non è stato replicato in mare aperto, circa 300 chilometri al largo delle coste californiane, con onde alte fino a sei metri che però non sarebbero la causa del fallimento.

Il primo stadio ha eseguito quattro manovre, attivando prima i propulsioni di controllo dell’assetto ad azoto per allontanarsi dal secondo stadio e poi utilizzando tre dei nove motori principali per indirizzare lo stadio verso la chiatta robotica, “Just Read The Instructions”. In seguito i motori hanno funzionato per rallentarne la discesa e infine procedendo all’atterraggio, attraverso l’impiego del solo propulsore centrale.

Elon Musk, fondatore della SpaceX, Elon Musk, attribuisce il fallimento a una delle quattro gambe robotiche del primo stadio. Il primo stadio avrebbe impattato duramente impattato sulla chiatta, abbattendosi lateralmente a causa del cedimento di una delle gambe robotiche.”Atterrare su una barca è molto più difficile che atterrare sulla terraferma. È un po’ come atterrare su una portaerei: il bersaglio è molto più piccolo, e in più si muove in tre dimensioni,” ha scritto Musk su Twitter. “Tuttavia, non è stato questo a rovinare il tentativo di oggi: la velocità di atterraggio era perfetta, ma una gamba non si è spiegata correttamente, portando al ribaltamento del razzo.” La manovra è stata seguita in diretta video dalla Nasa e la trasmissione si è interrotta al momento dell’esplosione del primo stadio del Falcon 9 sulla piattaforma marina. «First stage on target at droneship but looks like hard landing; broke landing leg» – ha dichiarato il centro di controllo della missione. L’insuccesso segue i due atterraggi falliti nel 2015 da Space X sempre sulla chiatta robotica.

Tutto bene, per fortuna, per Jason 3: lanciato alle 19:42 ora italiana, il satellite si è separato 56 minuti dopo dal secondo stadio del Falcon 9 e ha raggiunto la sua orbita di attesa di 1305 per 1320 chilometri con inclinazione di 66.05 gradi. Dopo l’apertura dei pannelli solari, il satellite è entrato in comunicazione con le stazioni di controllo di terra della NASA, predisponendosi a spostarsi nella sua orbita definitiva di 1328 per 1380 chilometri.

Tutto bene, per fortuna, per Jason 3: lanciato alle 19:42 ora italiana, il satellite si è separato 56 minuti dopo dal secondo stadio del Falcon 9 e ha raggiunto la sua orbita di attesa di 1305 per 1320 chilometri con inclinazione di 66.05 gradi. Dopo l’apertura dei pannelli solari, il satellite è entrato in comunicazione con le stazioni di controllo di terra della NASA, predisponendosi a spostarsi nella sua orbita definitiva di 1328 per 1380 chilometri.

da Sorrentino | Dic 7, 2015 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

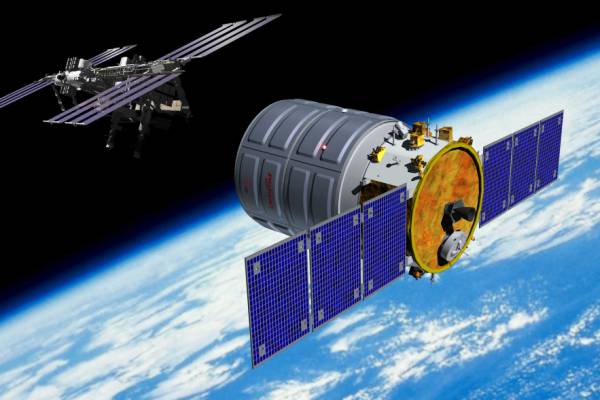

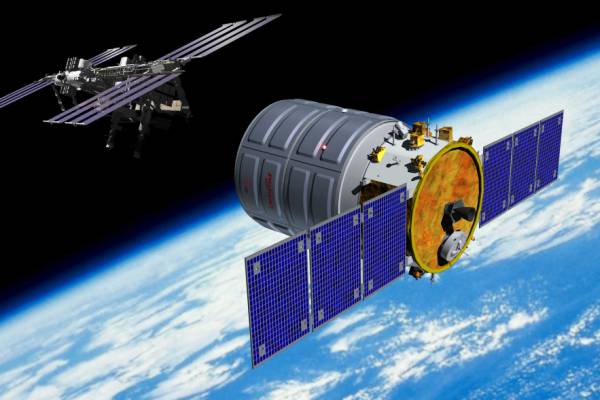

La prima settimana dicembre 2015 resterà negli annali dell’astronautica italiana perché, nell’arco di tre giorni e a distanza geografica relativamente breve, dopo il lancio perfettamente riuscito del razzo Vega che ha portato in orbita la sonda Lisa Pathfinder, alle 22.44 (ora italiana) di giovedì 6 il cargo Cygnus a forte matrice tricolore ha iniziato il suo viaggio verso la stazione spaziale internazionale, spinto per la prima volta da un razzo Atlas 5. Cygnus, alla sua quarta missione, è partita da Cape Canaveral in Florida con tre tonnellate di rifornimenti, tra cui spicca la Portable on Board Printer 3D, la stampante 3D spaziale “made in Italy”, realizzata da Altran Italia, Thales Alenia Space e Istituto Italiano di Tecnologia con il coordinamento dell’Agenzia spaziale italiana. La Portable On-Board Printer, progettata e realizzata interamente in Italia, permetterà di sperimentare la tecnologia 3D printing in assenza di gravità.

La prima settimana dicembre 2015 resterà negli annali dell’astronautica italiana perché, nell’arco di tre giorni e a distanza geografica relativamente breve, dopo il lancio perfettamente riuscito del razzo Vega che ha portato in orbita la sonda Lisa Pathfinder, alle 22.44 (ora italiana) di giovedì 6 il cargo Cygnus a forte matrice tricolore ha iniziato il suo viaggio verso la stazione spaziale internazionale, spinto per la prima volta da un razzo Atlas 5. Cygnus, alla sua quarta missione, è partita da Cape Canaveral in Florida con tre tonnellate di rifornimenti, tra cui spicca la Portable on Board Printer 3D, la stampante 3D spaziale “made in Italy”, realizzata da Altran Italia, Thales Alenia Space e Istituto Italiano di Tecnologia con il coordinamento dell’Agenzia spaziale italiana. La Portable On-Board Printer, progettata e realizzata interamente in Italia, permetterà di sperimentare la tecnologia 3D printing in assenza di gravità.

Il lancio del cargo Cygnus, costruito da Thales Alenia Space Italia a Torino, segna la ripresa delle missioni di rifornimento di questa navetta automatica, sospese dopo l’incidente del 28 ottobre 2014, quando il razzo Antares esplose 15 secondi dopo il distacco dalla rampa causando la distruzione del carico utile. Cygnus è una della quattro navette che, insieme alla Dragon di SpaceX, all’HTV giapponese e alla Progress russa, riforniscono la Stazione Spaziale Internazionale. Il cargo italiano è composto di due sezioni: il modulo pressurizzato (Pressurized Cargo Module, PCM) e il modulo di servizio (Service Module, SM). Il primo è costruito e sviluppato da Orbital ATK, la società proprietaria del velivolo, mentre il PCM è stato progettato e costruito da Thales Alenia Space Italia, negli stabilimenti di Torino, da dove sono usciti i tre moduli logistici MPLM, Leonardo, Raffaello e Donatello, i nodi 2 e 3, la Cupola e una parte consistente del modulo europeo Columbus. Raggiunta la Stazione Spaziale Internazionale, la navicella Cygnus viene catturata dal braccio robotico e agganciata alla porta Nadir del Nodo 1. Completata la sua permanenza sulla ISS la navicella si sgancia dal Nodo 1 per iniziare la fase di rientro, disintegrandosi durante l’ingresso in atmosfera e bruciando una massa di detriti equivalente approssimativamente al carico trasportato alla Stazione.

“Stampare oggetti 3D in generale – ha spiegato Costantino Volpe, project manager dell’esperimento all’agenzia askanews – è un’utilità legata alla flessibilità del processo e della forma. Stampare sull’Iss rappresenta la possibilità di non trasportare utensili e parti di ricambi ma di fabbricarle solo su necessità”. L’obiettivo è creare pezzi di ricambio e strumenti di lavoro direttamente nello Spazio, in modo da ridurre il costo di future missioni spaziali. In pratica, se qualcosa dovesse rompersi o se ci fosse la necessità di avere un particolare utensile, il centro di controllo sulla Terra potrebbe semplicemente spedire via mail un file affinché il tutto venga costruito direttamente in orbita. “Il materiale plastico organico – ha concluso Volpe – viene riscaldato a 180 gradi ed estruso componendo delle figure 2D, quindi piani in successione 2D. L’oggetto 3D è la composizione di tante stampe 2D”. La stampa di oggetti 3D potrebbe avere ricadute tecnologiche anche in campo biomedicale. Anche per questo, dopo essere stata in orbita, la stampante ritornerà sulla Terra per l’analisi post-flight dell’esperimento.

L’attuale appalto con la Nasa per questo tipo di missioni prevede 10 missioni, i cygnus costruiti saranno 11 per coprire i lanci fino al 2018. Una commessa che per vale 200 milioni per il bilancio della partecipata Finmeccanica. L’Obiettivo è vincere anche la seconda tranche che copre fino al 2024, con un ulteriore evoluzione del Cygnus ancora più capiente. La decisione sarà presa dalla Nasa a gennaio 2016 e i contendenti, per due posti, sono tre: accanto a Space X e Orbital figura il nuovo competitor Sierra Nevada corporation.

L’attuale appalto con la Nasa per questo tipo di missioni prevede 10 missioni, i cygnus costruiti saranno 11 per coprire i lanci fino al 2018. Una commessa che per vale 200 milioni per il bilancio della partecipata Finmeccanica. L’Obiettivo è vincere anche la seconda tranche che copre fino al 2024, con un ulteriore evoluzione del Cygnus ancora più capiente. La decisione sarà presa dalla Nasa a gennaio 2016 e i contendenti, per due posti, sono tre: accanto a Space X e Orbital figura il nuovo competitor Sierra Nevada corporation.

“Questo volo, che utilizza per la prima volta la configurazione ottimizzata del modulo PCM di Cygnus, è molto significativo per Thales Alenia Space, perché conferma il valore delle nostre tecnologie spaziali d’avanguardia ” – ha affermato Donato Amoroso, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia e Deputy CEO di Thales Alenia Space – “Riflette sia la consolidata esperienza di Thales Alenia Space nel contributo alla Stazione Spaziale Internazionale, sia l’innovazione come elemento chiave della nostra strategia. Prevediamo di continuare lo sviluppo del modulo PCM Cygnus anche in vista di applicazioni future, come supporto logistico per l’esplorazione del sistema solare.”

da Sorrentino | Dic 3, 2015 | Industria, Lanci, Primo Piano, Programmi

Il lancio che ha portato LISA Pathfinder in orbita è il sesto della carriera di VEGA. Il lanciatore europeo ha, infatti, inaugurato la sua vita operativa nel febbraio 2012 portando in orbita il satellite LARES, payload principale, le missioni Almasat-1 e i sette CubeSats. Il progetto di VEGA ha visto la luce in Italia ed è uno dei fiori all’occhiello della nostra industria. La società ELV (costituita al 70% dal gruppo AVIO e al 30% dall’Agenzia Spaziale Italiana) è responsabile del lanciatore nel suo complesso, mentre il gruppo AVIO è responsabile dello sviluppo e realizzazione dei quattro stadi. Il progetto del lanciatore VEGA è nato in Italia e in seguito è stato fatto proprio dall’Agenzia Spaziale Europea. L’Italia ha sostenuto il programma di sviluppo con il 65% dei finanziamenti, seguita dalla Francia con circa il 12,5%. Allo sviluppo di VEGA hanno partecipato con quote minori anche Spagna, Svezia, Svizzera e Paesi Bassi.

VEGA è un lanciatore in grado di portare un carico utile, cioè un satellite, di massa tra i 300 e i 1500 Kg, destinato a un’orbita polare bassa, cioè un’orbita inclinata di 90° rispetto all’equatore, a una quota di 700 km. Le dimensioni di VEGA sono di circa 30 metri di altezza (contro gli oltre 50 metri dell’Ariane 5), per una massa al lancio di 128 tonnellate (contro le 710 dell’Ariane 5). Diminuendo l’inclinazione dell’orbita richiesta e mantenendo la medesima quota, VEGA può lanciare carichi utili più pesanti, mentre diminuendo il carico utile può raggiungere quote maggiori.

VEGA è composto di tre stadi a propulsione solida, cui è affidato il compito di vincere la forza di gravità, e uno stadio addizionale a propulsione liquida, tra il terzo stadio e il satellite da lanciare, che controlla l’assetto del lanciatore, la sua traiettoria, il rilascio del satellite e il rientro nell’atmosfera dell’ultimo stadio. I primi tre sono chiamati rispettivamente P80, Zefiro 23 e Zefiro 9, permettono al lanciatore di raggiungere la quota desiderata, il quarto, chiamato AVUM, ha il compito di rilasciare il carico.

Dal punto di vista industriale i ruoli chiave sono giocati da società italiane: la ELV, una società per azioni partecipata al 70% dal gruppo AVIO e al 30% dall’Agenzia Spaziale Italiana, è responsabile dello sviluppo del lanciatore nel suo complesso. Avio è invece responsabile dello sviluppo e realizzazione dei quattro stadi, tre a propellente solido e l’Avum a propellente liquido. Il primo stadio, P80, è il più grande motore monolitico mai realizzato con la tecnologia Filament Winding. Infine, VITROCISET è responsabile della realizzazione del segmento di terra, dalla torre di lancio al banco di integrazione e test.

da Sorrentino | Dic 3, 2015 | Fisica, Lanci, Missioni, Primo Piano, Telescienza

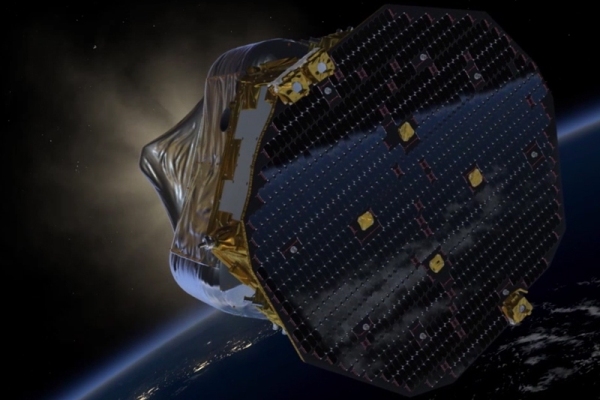

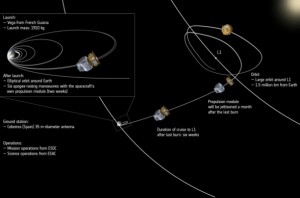

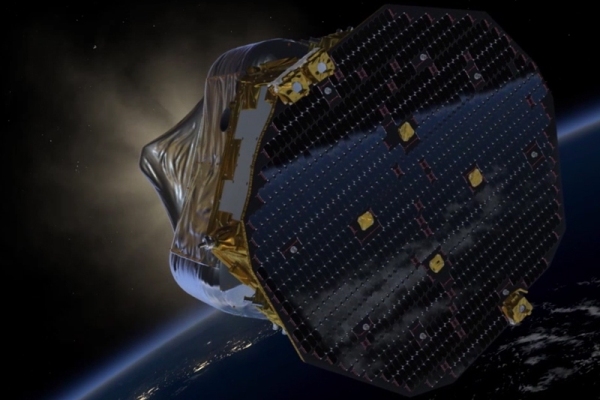

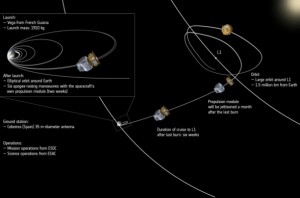

La sonda Lisa Pathfinder, lanciata con successo dalla base di Kourou nella Guyana Francese con il razzo europeo VEGA decollato alle 5.04 (ora italiana) di giovedì 3 dicembre 2015, viaggia verso l’orbita di parcheggio transitoria ellittica, dove è previsto permanga per dieci settimane a una distanza che varia da 200 a 1.540 km dalla Terra. Trascorso questo periodo, la sonda sarà spinta dai propulsori di bordo verso la posizione finale a una distanza dalla Terra di 1.5 milioni di chilometri in orbita intorno al primo punto di Lagrange, momento di equilibrio gravitazionale tra Sole e Terra, che sarà raggiunto intorno al 13 febbraio 2016. Il lancio di Vega è stato perfetto in ogni sua fase. Dopo la separazione dei primi tre stadi, circa sette minuti dopo il lift-off la prima accensione dell’ultimo segmento di Vega ha spinto LISA Pathfinder in un’orbita bassa. La successiva accensione ha posizionato La sonda verso l’orbita di volo transitoria. La sonda si è separata dall’ultimo modulo del lanciatore Vega alle 6.49 ora italiana. Alle 7 e 14 circa la base dell’Agenzia Spaziale Italiana a Malindi ha acquisito i dati della sonda e il lancio è stato finalmente dichiarato completato con successo.

La sonda Lisa Pathfinder, lanciata con successo dalla base di Kourou nella Guyana Francese con il razzo europeo VEGA decollato alle 5.04 (ora italiana) di giovedì 3 dicembre 2015, viaggia verso l’orbita di parcheggio transitoria ellittica, dove è previsto permanga per dieci settimane a una distanza che varia da 200 a 1.540 km dalla Terra. Trascorso questo periodo, la sonda sarà spinta dai propulsori di bordo verso la posizione finale a una distanza dalla Terra di 1.5 milioni di chilometri in orbita intorno al primo punto di Lagrange, momento di equilibrio gravitazionale tra Sole e Terra, che sarà raggiunto intorno al 13 febbraio 2016. Il lancio di Vega è stato perfetto in ogni sua fase. Dopo la separazione dei primi tre stadi, circa sette minuti dopo il lift-off la prima accensione dell’ultimo segmento di Vega ha spinto LISA Pathfinder in un’orbita bassa. La successiva accensione ha posizionato La sonda verso l’orbita di volo transitoria. La sonda si è separata dall’ultimo modulo del lanciatore Vega alle 6.49 ora italiana. Alle 7 e 14 circa la base dell’Agenzia Spaziale Italiana a Malindi ha acquisito i dati della sonda e il lancio è stato finalmente dichiarato completato con successo.

LISA Pathfinder, realizzata dall’ESA con il fondamentale contributo dell’ASI, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Trento, è il precursore tecnologico dell’osservatorio spaziale di onde gravitazionali pianificato dall’ESA come terza grande missione nel suo programma scientifico Cosmic Vision e che dovrebbe essere pienamente compiuto entro il 2034 con il lancio della missione e-Lisa. In particolare, la sonda LISA Pathfinder intende mettere alla prova il concetto di rivelazione di onde gravitazionali dallo spazio dimostrando che è possibile controllare e misurare con una precisione altissima il movimento di due masse di prova (in lega d’oro e platino) in una caduta libera gravitazionale quasi perfetta, che verrà monitorata da un complesso sistema di laser.

LISA Pathfinder, realizzata dall’ESA con il fondamentale contributo dell’ASI, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Trento, è il precursore tecnologico dell’osservatorio spaziale di onde gravitazionali pianificato dall’ESA come terza grande missione nel suo programma scientifico Cosmic Vision e che dovrebbe essere pienamente compiuto entro il 2034 con il lancio della missione e-Lisa. In particolare, la sonda LISA Pathfinder intende mettere alla prova il concetto di rivelazione di onde gravitazionali dallo spazio dimostrando che è possibile controllare e misurare con una precisione altissima il movimento di due masse di prova (in lega d’oro e platino) in una caduta libera gravitazionale quasi perfetta, che verrà monitorata da un complesso sistema di laser.

A lancio riuscito, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, ha espresso con emozione e soddisfazione il contributo fondamentale dell’Italia in questa missione, con presenza attiva a livello di lanciatore, payload, scienza, tecnologia e gestione del volo, a conferma del ruolo preminente del nostro Paese nel contesto dell’Agenzia Spaziale e in generale tra i grandi del settore spaziale.

“A 100 anni dalla pubblicazione della teoria della relatività generale – ha dichiarato Fernando Ferroni, presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – la caccia alle onde gravitazionali si intensifica con strumenti sempre più sofisticati. Lisa Pathfinder è un capolavoro di tecnologia con uno straordinario contributo italiano, che aprirà la strada a un nuovo capitolo di questa storia affascinante, in cui potremmo riuscire ad ascoltare e studiare catastrofici eventi cosmici fino ad oggi irraggiungibili”.

“Ascoltare l’Universo attraverso le onde gravitazionali promette una profonda rivoluzione in astrofisica, astronomia e cosmologia come quelle dovute all’invenzione del telescopio o dei radiotelescopi” spiega il principal investigator Stefano Vitale, ordinario di Fisica sperimentale all’Università di Trento e membro del Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). “Le onde gravitazionali sono il messaggero ideale per osservare l’Universo. Attraversano indisturbate qualunque forma di materia o energia, sono emesse da tutti i corpi, visibili o oscuri, ne registrano il moto e portano l’informazione sino a noi dalle profondità più remote dell’Universo. Possiamo paragonarle al suono: arrivano da sorgenti nascoste dietro altri oggetti, come rumori di animali nascosti in una foresta, e ci permettono di individuarle, riconoscerle, valutarne la distanza e seguirne il movimento. Ci raggiungono da sorgenti che non emettono luce, come suoni di notte”.

“Ascoltare l’Universo attraverso le onde gravitazionali promette una profonda rivoluzione in astrofisica, astronomia e cosmologia come quelle dovute all’invenzione del telescopio o dei radiotelescopi” spiega il principal investigator Stefano Vitale, ordinario di Fisica sperimentale all’Università di Trento e membro del Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). “Le onde gravitazionali sono il messaggero ideale per osservare l’Universo. Attraversano indisturbate qualunque forma di materia o energia, sono emesse da tutti i corpi, visibili o oscuri, ne registrano il moto e portano l’informazione sino a noi dalle profondità più remote dell’Universo. Possiamo paragonarle al suono: arrivano da sorgenti nascoste dietro altri oggetti, come rumori di animali nascosti in una foresta, e ci permettono di individuarle, riconoscerle, valutarne la distanza e seguirne il movimento. Ci raggiungono da sorgenti che non emettono luce, come suoni di notte”.

Il LISA Technology Package (LTP) è lo strumento al quale spetterà il difficile compito di dimostrare la quasi perfetta caduta libera di due cubi d’oro-platino, misurandone, con un laser, lo spostamento l’uno rispetto all’altro. con una precisione sufficiente a registrare, nel tessuto dello spazio, increspature come quelle attese dallo scontro fra corpi celesti di enorme massa. Eventi che, calcolano gli scienziati, dovrebbero indurre nei cubi di LISA Pathfinder spostamenti nell’ordine di nanometri più o meno la dimensione media di un atomo.

I sensori inerziali, gli strumenti di alta precisione che racchiudono le masse di prova, e che sono il cuore dell’LTP, sono stati realizzati dall’Agenzia Spaziale Italiana con prime contractor industriale CGS (Compagnia Generale per lo Spazio) su progetto scientifico dei ricercatori dell’Università di Trento e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Il primo lancio del 2016, perfettamente riuscito, di Ariane 5 permette di festeggiare nel migliore dei modi i vent’anni di attività del razzo vettore europeo, che ha inanellato la 84esima missione della sua storia, corrispondente alla 273esima realizzata dalla famiglia europea dei lanciatori di cui fa parte anche il Vega, lanciatore di piccoli satelliti a forte componente italiana, sviluppato e prodotto da Avio. A fornire la spinta necessaria ad Ariane 5 nei primi 120 secondi dal decollo sono i motori ausiliari di Avio. Venti minuti dopo la mezzanotte (ora italiana) del 28 gennaio, Ariane 5 si è sollevato dalla piattaforma nello spazioporto di Kourou nella Guyana Francese per portare in orbita il satellite per telecomunicazioni Intelsat-29E, del peso di 6.552 kg, destinato a operare dal punto geostazionario per 15 anni e fornire servizi di connessione rapida a utenti governativi e agli operatori nel campo delle reti di telefonia mobile e nel settore delle applicazioni per la mobilità aeronautica e marittima, garantendo la copertura delle Americhe e soprattutto del nord Atlantico. Si tratta del primo di due satelliti Intelsat di nuova generazione il cui lancio è stato programmato nel 2016, anno in cui sono previste otto missioni di Ariane 5 su un totale di undici gestiti da Arianespace. Dal 1980 sono ben 524 i satelliti trasferiti in orbita dal consorzio di lancio europeo, mentre sono 56 i satelliti messi in orbita per conto dell’operatore internazionale Intelsat, la cui collaborazione è iniziata nell’ottobre 1983 con Intelsat 507 a bordo del razzo Ariane 1.

Il primo lancio del 2016, perfettamente riuscito, di Ariane 5 permette di festeggiare nel migliore dei modi i vent’anni di attività del razzo vettore europeo, che ha inanellato la 84esima missione della sua storia, corrispondente alla 273esima realizzata dalla famiglia europea dei lanciatori di cui fa parte anche il Vega, lanciatore di piccoli satelliti a forte componente italiana, sviluppato e prodotto da Avio. A fornire la spinta necessaria ad Ariane 5 nei primi 120 secondi dal decollo sono i motori ausiliari di Avio. Venti minuti dopo la mezzanotte (ora italiana) del 28 gennaio, Ariane 5 si è sollevato dalla piattaforma nello spazioporto di Kourou nella Guyana Francese per portare in orbita il satellite per telecomunicazioni Intelsat-29E, del peso di 6.552 kg, destinato a operare dal punto geostazionario per 15 anni e fornire servizi di connessione rapida a utenti governativi e agli operatori nel campo delle reti di telefonia mobile e nel settore delle applicazioni per la mobilità aeronautica e marittima, garantendo la copertura delle Americhe e soprattutto del nord Atlantico. Si tratta del primo di due satelliti Intelsat di nuova generazione il cui lancio è stato programmato nel 2016, anno in cui sono previste otto missioni di Ariane 5 su un totale di undici gestiti da Arianespace. Dal 1980 sono ben 524 i satelliti trasferiti in orbita dal consorzio di lancio europeo, mentre sono 56 i satelliti messi in orbita per conto dell’operatore internazionale Intelsat, la cui collaborazione è iniziata nell’ottobre 1983 con Intelsat 507 a bordo del razzo Ariane 1.

Dall’inverno all’estate 2016, qualcosa è destinato a cambiare nel mondo delle telecomunicazioni via satellite. Sulla rampa di lancio di Baikonour, in Kazakistan, nella ogiva del razzo vettore Proton pronto al lift-off programmato alle 23:20 ora italiana di venerdì 29 gennaio, c’è il satellite Eutelsat-9B al cui interno c’è la piattaforma EDRS (acronimo di European Data Relay System). EDRS rappresenta il più ambizioso programma di telecomunicazione mai concepito dall’Agenzia Spaziale Europea, in grado di trasmettere ogni giorno fino a 50 terabyte di dati dallo spazio alla Terra. Non a caso è stata soprannominata SpaceDataHighway, autostrada spaziale dei dati, e utilizzerà una tecnologia laser all’avanguardia per fornire servizi di ritrasmissione di enormi quantità di dati quasi in tempo reale. L’obiettivo è migliorare in maniera drastica la rapidità di accesso a dati critici, come quelli raccolti durante i servizi di emergenza in risposta alle catastrofi naturali. Il primo elemento di EDRS, chiamato EDRS-A, comincerà a ritrasmettere informazioni dallo spazio alla Terra a partire dall’estate 2016. Veicolerà i dati dei satelliti Sentinel-1 e Sentinel-2 di Copernicus, il programma di osservazione satellitare della Terra lanciato nel 1998 dalla Commissione Europea e da un pool di agenzie spaziali. Il programma Copernicus punta a migliorare la raccolta e la gestione europea dei dati sullo stato di salute del pianeta, e si basa su sei tipologie diverse di satelliti sentinelle. Quelli con cui comunicherà EDRS-A, Sentinel-1 e Sentinel-2, sono utilizzati rispettivamente per produrre dati radar interferometrici e per l’osservazione multi spettrale. Una volta in funzione, il sistema EDRS lavorerà per aumentare la quantità di dati provenienti dai satelliti in orbita bassa, dalla ISS e dalle navicelle senza equipaggio, arrivando a ritrasmettere fino a 50 terabyte di dati al giorno. In pratica, verrà garantito un flusso quasi continuo, che cosentirà di eliminare il ritardo nella trasmissione dei dati, rendendo gradualmente l’Europa sempre più indipendente nell’osservazione satellitare della Terra.

Dall’inverno all’estate 2016, qualcosa è destinato a cambiare nel mondo delle telecomunicazioni via satellite. Sulla rampa di lancio di Baikonour, in Kazakistan, nella ogiva del razzo vettore Proton pronto al lift-off programmato alle 23:20 ora italiana di venerdì 29 gennaio, c’è il satellite Eutelsat-9B al cui interno c’è la piattaforma EDRS (acronimo di European Data Relay System). EDRS rappresenta il più ambizioso programma di telecomunicazione mai concepito dall’Agenzia Spaziale Europea, in grado di trasmettere ogni giorno fino a 50 terabyte di dati dallo spazio alla Terra. Non a caso è stata soprannominata SpaceDataHighway, autostrada spaziale dei dati, e utilizzerà una tecnologia laser all’avanguardia per fornire servizi di ritrasmissione di enormi quantità di dati quasi in tempo reale. L’obiettivo è migliorare in maniera drastica la rapidità di accesso a dati critici, come quelli raccolti durante i servizi di emergenza in risposta alle catastrofi naturali. Il primo elemento di EDRS, chiamato EDRS-A, comincerà a ritrasmettere informazioni dallo spazio alla Terra a partire dall’estate 2016. Veicolerà i dati dei satelliti Sentinel-1 e Sentinel-2 di Copernicus, il programma di osservazione satellitare della Terra lanciato nel 1998 dalla Commissione Europea e da un pool di agenzie spaziali. Il programma Copernicus punta a migliorare la raccolta e la gestione europea dei dati sullo stato di salute del pianeta, e si basa su sei tipologie diverse di satelliti sentinelle. Quelli con cui comunicherà EDRS-A, Sentinel-1 e Sentinel-2, sono utilizzati rispettivamente per produrre dati radar interferometrici e per l’osservazione multi spettrale. Una volta in funzione, il sistema EDRS lavorerà per aumentare la quantità di dati provenienti dai satelliti in orbita bassa, dalla ISS e dalle navicelle senza equipaggio, arrivando a ritrasmettere fino a 50 terabyte di dati al giorno. In pratica, verrà garantito un flusso quasi continuo, che cosentirà di eliminare il ritardo nella trasmissione dei dati, rendendo gradualmente l’Europa sempre più indipendente nell’osservazione satellitare della Terra.

Tutto bene, per fortuna, per Jason 3: lanciato alle 19:42 ora italiana, il satellite si è separato 56 minuti dopo dal secondo stadio del Falcon 9 e ha raggiunto la sua orbita di attesa di 1305 per 1320 chilometri con inclinazione di 66.05 gradi. Dopo l’apertura dei pannelli solari, il satellite è entrato in comunicazione con le stazioni di controllo di terra della NASA, predisponendosi a spostarsi nella sua orbita definitiva di 1328 per 1380 chilometri.

Tutto bene, per fortuna, per Jason 3: lanciato alle 19:42 ora italiana, il satellite si è separato 56 minuti dopo dal secondo stadio del Falcon 9 e ha raggiunto la sua orbita di attesa di 1305 per 1320 chilometri con inclinazione di 66.05 gradi. Dopo l’apertura dei pannelli solari, il satellite è entrato in comunicazione con le stazioni di controllo di terra della NASA, predisponendosi a spostarsi nella sua orbita definitiva di 1328 per 1380 chilometri.