da Sorrentino | Lug 11, 2014 | Lanci, Primo Piano, Programmi

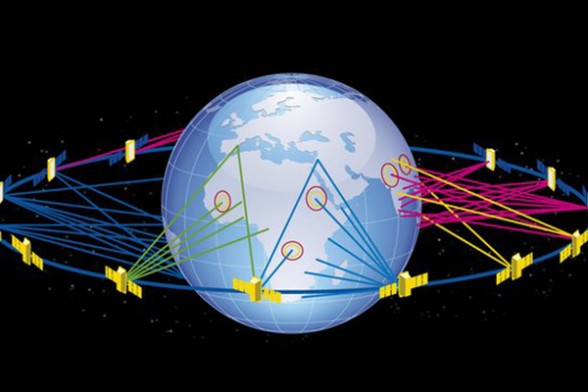

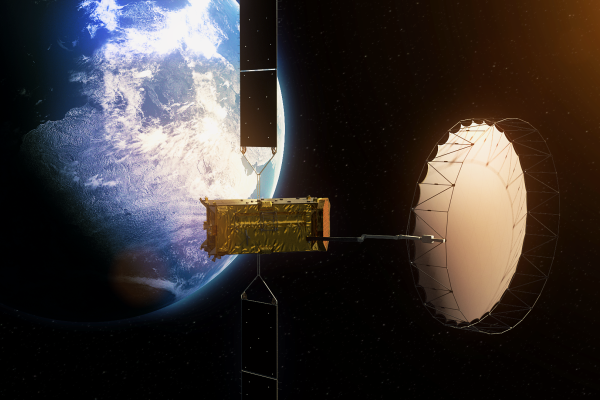

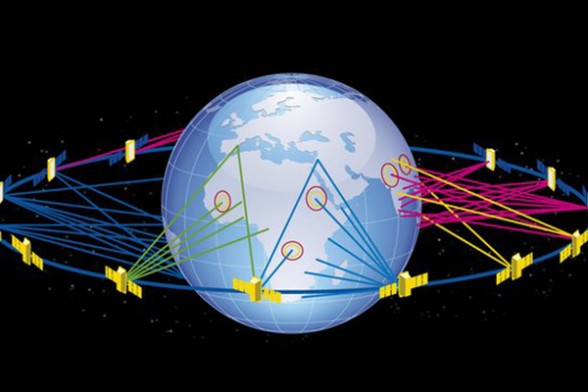

Il secondo gruppo di quattro satelliti della costellazione O3b a orbita terrestre media (MEO), gestiti da O3b Networks, è stato lanciato con successo venerdì 11 luglio da Arianespace in Guyana francese, a bordo del razzo Soyuz. I primi quattro satelliti sono in orbita da un anno, offrendo servizi eccellenti, a riprova delle caratteristiche di alta velocità e bassa latenza promesse da O3b.

Il secondo gruppo di quattro satelliti della costellazione O3b a orbita terrestre media (MEO), gestiti da O3b Networks, è stato lanciato con successo venerdì 11 luglio da Arianespace in Guyana francese, a bordo del razzo Soyuz. I primi quattro satelliti sono in orbita da un anno, offrendo servizi eccellenti, a riprova delle caratteristiche di alta velocità e bassa latenza promesse da O3b.

Posizionati ad un’altitudine di 8.063 km, quattro volte più vicini alla Terra dei satelliti geostazionari, questi satelliti a banda Ka saranno in grado di offrire alta velocità, costi contenuti, Internet e servizi di telecomunicazione a bassa latenza ai mercati dei paesi emergenti. O3b Networks fornirà connettività e trunking per reti mobili a operatori di telecomunicazione e provider di servizi, con prestazioni di velocità simili alle reti in fibra ottica. Thales Alenia Space è il prime contractor dei 12 satelliti di questa costellazione ad alta velocità, basso costo e latenza

Jean Loïc Galle, CEO di Thales Alenia Space, ha affermato: “Quello di oggi costituisce un importante passo avanti verso il completamento della costellazione, grazie al lancio del secondo gruppo di satelliti, che sarà seguito dal terzo gruppo all’inizio del 2015. Siamo molto orgogliosi di far parte di questa impresa, caratterizzata da una flessibilità operativa e di raggio senza precedenti, e potenzialmente in grado di collegare miliardi di persone che finora hanno avuto un accesso ristretto alla banda larga.”

da Sorrentino | Apr 3, 2014 | Lanci, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

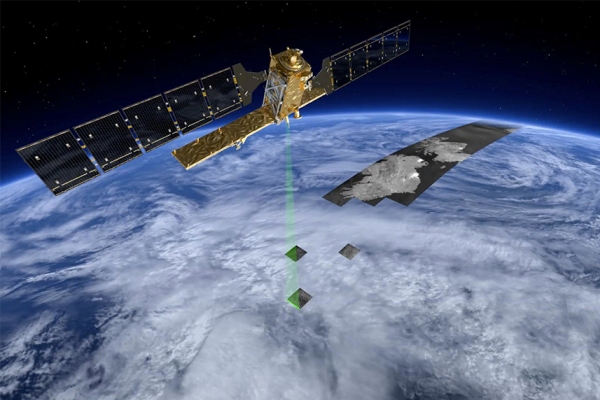

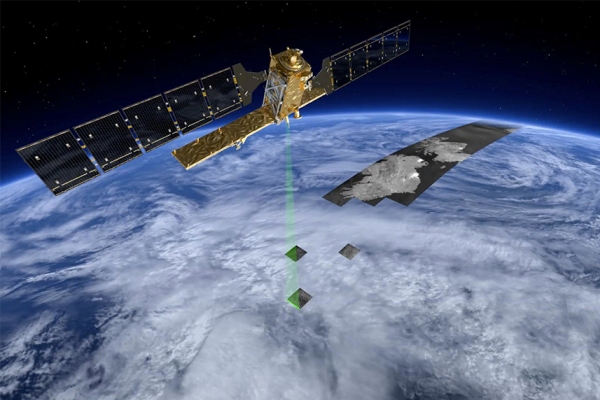

L’Europa ha messo in orbita il primo di una costellazione di satelliti che avranno il compito di guardiani del clima. Sentinel 1A, sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea ededicato alla sorveglianza ambientale nell’ambito programma europeo di Osservazione della Terra Copernicus, è stato lanciato con successo alle ore 23:02 (ora italiana) del 3 aprile dalla base di lancio di Kourou, in Guyana francese, a bordo di un lanciatore SOYUZ-Fregat A. Progettato e integrato da Thales Alenia Space, ed equipaggiato con un radar ad apertura sintetica in banda C, con Astrium Germany responsabile del payload C-SAR, Sentinel 1A verrà seguito da altri quattro satelliti gemelli. Il secondo di questi, Sentinel-1B, è in fase di integrazione presso il Centro Integrazioni Thales Alenia Space di Roma, e sarà consegnato all’ESA nell’ultimo trimestre del 2015, mentre il satellite Sentinel 3-A, di cui Thales Alenia Space è prime contractor, sta per terminare la prima fase di integrazione e test.

L’Europa ha messo in orbita il primo di una costellazione di satelliti che avranno il compito di guardiani del clima. Sentinel 1A, sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea ededicato alla sorveglianza ambientale nell’ambito programma europeo di Osservazione della Terra Copernicus, è stato lanciato con successo alle ore 23:02 (ora italiana) del 3 aprile dalla base di lancio di Kourou, in Guyana francese, a bordo di un lanciatore SOYUZ-Fregat A. Progettato e integrato da Thales Alenia Space, ed equipaggiato con un radar ad apertura sintetica in banda C, con Astrium Germany responsabile del payload C-SAR, Sentinel 1A verrà seguito da altri quattro satelliti gemelli. Il secondo di questi, Sentinel-1B, è in fase di integrazione presso il Centro Integrazioni Thales Alenia Space di Roma, e sarà consegnato all’ESA nell’ultimo trimestre del 2015, mentre il satellite Sentinel 3-A, di cui Thales Alenia Space è prime contractor, sta per terminare la prima fase di integrazione e test.

Basato sulla piattaforma PRIMA, sviluppata da Thales Alenia Space per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana, Sentinel-1A, con un peso al lancio di circa 2200 Kg osserverà il nostro pianeta da un’ altezza di circa 700 Km con una risoluzione tra i 5 e i 25 metri, a seconda della modalità operativa selezionata, e fornirà agli utenti immagini continue, giorno e notte, in tutte le condizioni meteorologiche.

Sentinel opererà principalmente in due modalità: Interferometric Wide Swath e Wave, ed effettuerà il monitoraggio continuo in qualunque condizione meteorologica e di illuminazione solare della terra e del mare. I dati di Sentinel 1A, una volta in orbita, saranno ricevuti, archiviati e distribuiti dai centri del Core Ground Segment di Copernicus, tra i quali figura come centro di acquisizione il Centro Spaziale di Matera, dove peraltro avrà sede la componente italiana del sistema di terra Copernicus, l’Italian Collaborative Ground Segment, il cui compito è quello di distribuire agli utenti nazionali istituzionali, industriali e scientifici, i dati delle Sentinel.

La missione andrà ad alimentare numerosi servizi, sia nel programma Copernicus che nell’ambito dei singoli Paesi, tra cui l’Italia. Permetterà il monitoraggio e la mappatura dei ghiacci Artici, la sorveglianza del mare, l’individuazione delle eventuali macchie di petrolio e l’identificazione delle navi, il monitoraggio dei movimenti del terreno con l’analisi dei relativi rischi, la mappatura delle foreste, delle acque e del suolo e l’acquisizione delle informazioni di supporto alla gestione delle crisi umanitarie, dei disastri, della sorveglianza del territorio.

La “Sentinella” 1A è la primogenita della famiglia di satelliti Copernicus, il complesso programma europeo, coordinato dalla Commissione Europea, e per il quale l’Agenzia Spaziale Europea è responsabile della componente spaziale,.che intende fornire all’Europa un accesso continuo, indipendente e affidabile a dati e informazioni di Osservazione della Terra utili per la gestione dell’ambiente e la sicurezza del cittadino, a supporto delle politiche ambientali pubbliche europee.

Il satellite Sentinel-1A, è stato realizzato ed integrato presso lo stabilimento Thales Alenia Space di Roma, mentre le tecnologie fondamentali, come i moduli T/R e gli Electronic Front Ends per l’antenna del radar ad apertura sintetica in banda C, oltre ai sottosistemi avanzati di gestione e trasmissione dati e il computer di bordo, sono stati realizzati nei siti italiani di L’Aquila e Milano. I moduli T/R e gli Electronic Front Ends sono il “cuore” dell’antenna radar ad apertura sintetica in banda C sviluppata da AIRBUS Space & Defence su specifiche Thales Alenia Space Italia. Il satellite ha inoltre effettuato e superato i test di verifica nelle camere pulite Thales Alenia Space a Cannes.

da Sorrentino | Feb 7, 2014 | Lanci, Politica Spaziale, Primo Piano, Servizi Satellitari

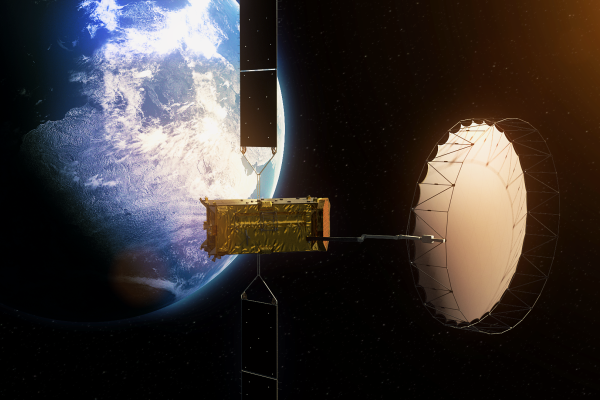

Nella serata del 6 febbraio 2014 dalla base di Kourou, in Guyana Francese, è partito Athena Fidus (Access on Theaters for EuropeanAlliedforcesnations-French Italian Dual use Satellite), il satellite franco-italiano per telecomunicazioni in banda larga a uso duale, che apre una nuova era per le comunicazioni satellitari del nostro Paese. Athena Fidus è stato sviluppato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dal Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) nell’ambito di accordi di collaborazione sottoscritti dalle Agenzie Spaziali e dai Ministeri della Difesa italiano e francese.

Nella serata del 6 febbraio 2014 dalla base di Kourou, in Guyana Francese, è partito Athena Fidus (Access on Theaters for EuropeanAlliedforcesnations-French Italian Dual use Satellite), il satellite franco-italiano per telecomunicazioni in banda larga a uso duale, che apre una nuova era per le comunicazioni satellitari del nostro Paese. Athena Fidus è stato sviluppato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dal Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) nell’ambito di accordi di collaborazione sottoscritti dalle Agenzie Spaziali e dai Ministeri della Difesa italiano e francese.

“Il sistema Athena Fidus ha caratteristiche di grande innovazione, consentirà la realizzazione di reti in grado di rispondere – ha dichiarato Enrico Saggese, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana – alle crescenti esigenze degli utenti istituzionali e commerciali. Dopo la realizzazione di Italsat F1 e F2, che hanno cessato l’attività nel 2002, l’Italia ha visto una rapida uscita dal sistema di Telecomunicazione con la vendita delle partecipazioni nei gestori nazionali. L’utilizzazione dei sistemi di comunicazioni satellitari, trasmissione TV e dati, è fortemente cresciuta: AthenaFidus risponde alla necessità di aver la proprietà nazionale su questi mezzi dedicati a scopi istituzionali e di sicurezza. Il satellite, inoltre, conferma la stretta collaborazione tra Ministero della Difesa e ASI per la realizzazione di sistemi satellitari duali. Insieme a Sicral 2, AthenaFidus è uno dei due pilastri della cooperazione tra Italia e Francia: tale collaborazione dà la possibilità di condividere i costi di gestione nella realizzazione di sistemi complessi. A breve l’ASI emetterà dei bandi per la ricerca di partner commerciali che permetterà la rapida utilizzazione del sistema satellitare”.

“Il programma duale Athena Fidus è una importante parte dell’accordo Italia/Francia nel settore delle comunicazioni satellitari, che per i Ministeri della Difesa dei due Paesi viene esteso anche al programma militare Sicral 2 – ha dichiarato l’Ammiraglio Di Biase Capo del 6° Reparto “C4I e trasformazione” dello Stato Maggiore Difesa – I due programmi sono, infatti, complementari sul piano capacitivo e contestuali in ordine di realizzazione. Mentre il Sicral 2, il cui lancio è programmato il prossimo novembre, garantirà l’operatività delle comunicazioni satellitari nelle tradizionali bande militari (SHF e UHF), il progetto Athena Fidus permetterà di disporre di significative capacità nelle nuove bande di frequenza EHF/Ka impiegate in campo “NATO”, necessarie a soddisfare tutte le esigenze dei diversi teatri operativi, che ad oggi vengono corrisposte anche con l’oneroso ricorso al noleggio di link commerciali”.

“Con questo nuovo assetto di comunicazione, la Difesa potrà quindi disporre di nuove capacità di connessione “broadband” atte a supportare importanti servizi, quali, ad esempio, accesso ad Intranet/Internet, reti LAN-to-LAN, reti virtuali private, link dedicati per attività con velivoli in remoto (droni), e molto altro, in supporto alle proprie Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri nella propria Rete ARMASAT) impegnate nel contesto internazionale, con sensibile riduzione dei costi di esercizio. La cooperazione internazionale così “allargata” e “duale” vuole realizzare una capacità quanto più rispondente all’effettiva esigenza operativa della comunicazione satellitare (SATCOM) nazionale, attraverso sinergie ed economie di scala che riducono sensibilmente gli oneri finanziari a carico della Difesa e ricercano, contestualmente, ogni possibile vantaggio, sia di natura tecnico-operativa, sia sul piano della strategia industriale con piena soddisfazione del Dicastero della Difesa”.

Con Athena Fidus si realizza un’infrastruttura di telecomunicazioni in grado di assicurare l’autonoma disponibilità del servizio, con caratteristiche di sicurezza ed economicità, soprattutto in circostanze di emergenza nazionale: con il lancio del satellite Athena Fidus, dopo più di dieci anni dal de-orbiting di Italsat F2, l’Italia dispone nuovamente di un proprio sistema di telecomunicazioni satellitari in Banda Ka, dedicato ai servizi di tipo istituzionale e governativo. Si colma così un divario che nel tempo si era aperto con tutti gli altri grandi Paesi europei: l’Italia torna così indipendente in questo delicato e strategico settore.

La completa copertura nazionale favorirà l’erogazione di fondamentali servizi di carattere istituzionale: servizi sanitari e scolastici, protezione civile, presidio del territorio e, più in generale, servizi di e-government. Il programma ha il merito di offrire all’industria nazionale (di prodotti e servizi di telecomunicazioni satellitari) un’opportunità per mantenere e accrescere la propria capacità tecnologica, svincolandola, in alcune aree, dalla dipendenza da altri Paesi e generare possibili sviluppi nell’ambito dei sistemi di TLC satellitari di ultima generazione, soprattutto per il segmento terrestre.

Il parco antenne comprende 2 antenne fisse laterali (una a 30/20 GHz per utenza Civile/Istituzionale e una a 44/30/20 GHz per utenza Militare) e 2 antenne a 30/20 GHz orientabili, per garantire servizi di telecomunicazione a larga banda in tutto l’emisfero visibile dall’orbita geostazionaria, per supportare missioni militari, istituzionali ed umanitarie italiane all’estero. Il payload Italiano è costituito da ripetitori e antenne dedicate per la missione Civile/Istituzionale e quella Militare.

Per l’Utenza Civile Istituzionale, su copertura nazionale Italiana, sono previste topologie di rete a stella e a maglia. L’Utenza Militare avrà a disposizione, oltre alla copertura nazionale in banda Ka ed EHF, canali di comunicazione dedicati in topologia stellare e magliata all’interno delle coperture mobili e fra differenti coperture mobili. Tale architettura fornisce un alto grado di flessibilità grazie alla coesistenza di canali a singolo e doppio salto, compatibili con le più avanzate tecnologie basate su standard DVB-S2 and DVB-RCS per la fornitura di comunicazioni fisse e mobili. I servizi di comunicazione italiani saranno coordinati da due Centri di Gestione Missione, entrambi in Italia, interconnessi con il Centro di Controllo Francese, responsabile del Controllo Satellite.

Thales Alenia Space, prime contractor del programma per conto delle agenzie spaziali, italiana e francese, rispettivamente CNES e ASI e per conto dei Ministeri della Difesa francese (DGA) e Italiana (Segredifesa), è responsabile dello sviluppo, costruzione, verifica e consegna in orbita del satellite. Telespazio, una società Finmeccanica/Thales, è coinvolta nella realizzazione del segmento di terra e ha gestito i servizi di lancio e messa in orbita del satellite. La messa in orbita del satellite è stata gestita congiuntamente dal Centro di Controllo del Fucino di Telespazio e dal sito Thales Alenia Space di Cannes.

da Sorrentino | Gen 9, 2014 | Attualità, Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

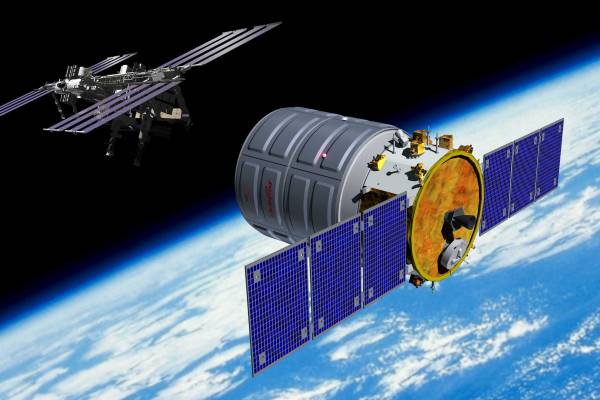

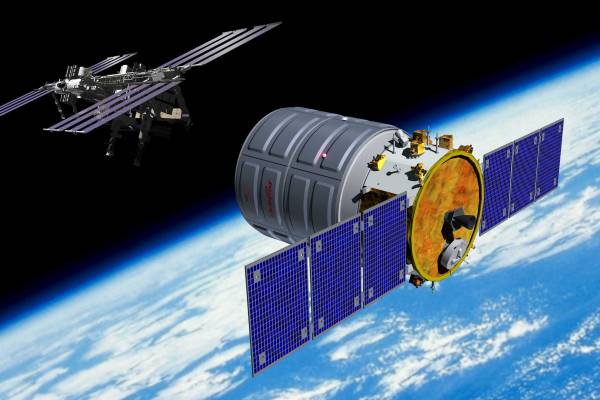

Il modulo di rifornimento Cygnus, destinato a trasportare materiale sulla Stazione Spaziale Internazionale, è in orbita dopo un’attesa di venti giorni. Il lancio, a bordo del razzo Antares della società americana “Orbital Sciences Corporation”, è avvenuto giovedì 9 gennaio 2014 alle 19,08 (ora italiana) dalla base americana di Wallops, sulla costa atlantica della Virginia, la stessa dove mezzo secolo fa partì il “San Marco 1”, primo satellite italiano progettato dal professor Luigi Broglio. Il modulo pressurizzato Cygnus, alla seconda missione dopo quella dimostrativa effettuata nel settembre 2013 durante la permanenza a bordo della ISS dell’astronauta Luca Parmitano, è costruito in Italia dalla Thales Alenia Space e trasporta circa 1400 kg di carico comprendente attrezzature di ricerca e materiale per esperimenti, computer, vestiario, equipaggiamento vario e anche frutta fresca per i sei componenti dell’equipaggio. Cygnus, il cui attracco al Nodo 2 della ISS è previsto a mezzogiorno di domenica 12 gennaio, è intitolato all’astronauta Charles Gordon Fullerton, scomparso nell’estate 2013, che dopo aver pilotato il prototipo dello Space Shuttle, l’Enterprise, fu assegnato sempre in qualità di pilota alla terza missione STS nel 1982 e comandò la missione 19 nel 1985. La missione 2 di Cygnus avrebbee dovuto prendere il via il 19 dicembre 2013, ma il lancio era stato rimandato a causa del guasto di una pompa del circuito di raffreddamento della ISS che aveva reso necessarie due attività extraveicolari condotte dagli astronauti americani Rick Mastracchio e Mike Hopkins, componenti della Expedition 38. Una volta sulla rampa il 4 gennaio, si deciso un ulteriore rinvio a causa delle temperature estremamente basse che hanno caratterizzato il clima meteorologico degli Stati Uniti. Infine un’attesa di altre 24 ore di 24 ore suggerita dall’intensa attività solare che avrebbe potuto compromettere il regolare funzionamento dei sistemi elettronici di bordo. Una volta vicino al complesso orbitale, Cygnus verrà catturato dal braccio robotico CanadArm2 e accostato al Nodo 2 per l’attracco. La missione è seguita costantemente dal Mission Support Center di ALTEC con sede a Torino. Dopo circa 30 giorni di permanenza sulla ISS, il modulo Cygnus con a bordo i materiali di scarto prodotti a bordo della stazione, si sgancerà per disintegrarsi durante la fase di rientro in atmosfera.

Il modulo di rifornimento Cygnus, destinato a trasportare materiale sulla Stazione Spaziale Internazionale, è in orbita dopo un’attesa di venti giorni. Il lancio, a bordo del razzo Antares della società americana “Orbital Sciences Corporation”, è avvenuto giovedì 9 gennaio 2014 alle 19,08 (ora italiana) dalla base americana di Wallops, sulla costa atlantica della Virginia, la stessa dove mezzo secolo fa partì il “San Marco 1”, primo satellite italiano progettato dal professor Luigi Broglio. Il modulo pressurizzato Cygnus, alla seconda missione dopo quella dimostrativa effettuata nel settembre 2013 durante la permanenza a bordo della ISS dell’astronauta Luca Parmitano, è costruito in Italia dalla Thales Alenia Space e trasporta circa 1400 kg di carico comprendente attrezzature di ricerca e materiale per esperimenti, computer, vestiario, equipaggiamento vario e anche frutta fresca per i sei componenti dell’equipaggio. Cygnus, il cui attracco al Nodo 2 della ISS è previsto a mezzogiorno di domenica 12 gennaio, è intitolato all’astronauta Charles Gordon Fullerton, scomparso nell’estate 2013, che dopo aver pilotato il prototipo dello Space Shuttle, l’Enterprise, fu assegnato sempre in qualità di pilota alla terza missione STS nel 1982 e comandò la missione 19 nel 1985. La missione 2 di Cygnus avrebbee dovuto prendere il via il 19 dicembre 2013, ma il lancio era stato rimandato a causa del guasto di una pompa del circuito di raffreddamento della ISS che aveva reso necessarie due attività extraveicolari condotte dagli astronauti americani Rick Mastracchio e Mike Hopkins, componenti della Expedition 38. Una volta sulla rampa il 4 gennaio, si deciso un ulteriore rinvio a causa delle temperature estremamente basse che hanno caratterizzato il clima meteorologico degli Stati Uniti. Infine un’attesa di altre 24 ore di 24 ore suggerita dall’intensa attività solare che avrebbe potuto compromettere il regolare funzionamento dei sistemi elettronici di bordo. Una volta vicino al complesso orbitale, Cygnus verrà catturato dal braccio robotico CanadArm2 e accostato al Nodo 2 per l’attracco. La missione è seguita costantemente dal Mission Support Center di ALTEC con sede a Torino. Dopo circa 30 giorni di permanenza sulla ISS, il modulo Cygnus con a bordo i materiali di scarto prodotti a bordo della stazione, si sgancerà per disintegrarsi durante la fase di rientro in atmosfera.

La Orbital Science Corporation ha firmato un contratto con la Nasa di 1.9 miliardi di dollari per trasportare, in aggiunta a quello che ha già volato, otto moduli cargo sulla Stazione Spaziale entro il 2016. Thales Alenia Space, che ha già sviluppato i tre moduli pressurizzati logistici MPLM per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana e gli ATV (Automated Transfer Vehicle) Cargo Carrier per conto dell’Agenzia Spaziale Europea, fornirà in totale 9 moduli pressurizzati destinati al trasporto cargo verso la Stazione Spaziale Internazionale, quattro delle quali con la una capacità di carico utile fino a due tonnellate e cinque con una capacità fino a 2,7 tonnellate.

da Sorrentino | Dic 19, 2013 | Astronomia, Lanci, Missioni, Primo Piano

Ha preso il via dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guyana Francese, a bordo del razzo vettore Soyuz Fregat, la missione del satellite astronomico Gaia dell’Agenzia spaziale europea, dedicata allo studio della composizione, formazione ed evoluzione della Via Lattea. Alle 10:12 del 19 dicembre si sono accesi i motori sulla rampa di lancio e 42 minuti dopo la partenza Gaia si è separata dallo stadio superiore del vettore dispiegando i pannelli solari e mantenendo il regolare assetto in moto inerziale. Dal centro operativo dell’ESA a Darmstadt, in Germania, preposto al controllo della missione in tutte le sue fasi iniziali, è arrivato l’ok al corretto funzionamento degli apparati di bordo e alla predisposizione dell’accensione per trenta minuti dei razzi di manovra, programmata 27 ore dopo il lancio, che trasferirà Gaia nella sua posizione operativa orbitale L2, punto di equilibrio di Lagrange a a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in direzione opposta a quella del Sole, che rappresenta il punto ideale per l’osservazione dello spazio.

Ha preso il via dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guyana Francese, a bordo del razzo vettore Soyuz Fregat, la missione del satellite astronomico Gaia dell’Agenzia spaziale europea, dedicata allo studio della composizione, formazione ed evoluzione della Via Lattea. Alle 10:12 del 19 dicembre si sono accesi i motori sulla rampa di lancio e 42 minuti dopo la partenza Gaia si è separata dallo stadio superiore del vettore dispiegando i pannelli solari e mantenendo il regolare assetto in moto inerziale. Dal centro operativo dell’ESA a Darmstadt, in Germania, preposto al controllo della missione in tutte le sue fasi iniziali, è arrivato l’ok al corretto funzionamento degli apparati di bordo e alla predisposizione dell’accensione per trenta minuti dei razzi di manovra, programmata 27 ore dopo il lancio, che trasferirà Gaia nella sua posizione operativa orbitale L2, punto di equilibrio di Lagrange a a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in direzione opposta a quella del Sole, che rappresenta il punto ideale per l’osservazione dello spazio.

Per cinque anni Gaia misurerà posizione, velocità e colori per oltre un miliardo e mezzo di stelle, grossomodo un centesimo della popolazione stellare della nostra galassia, di cui produrrà una mappa tridimensionale: il più grande censimento stellare mai eseguito dall’uomo. Gaia è una macchina fantastica capace di censire in luce visibile tutti gli oggetti sulla volta celeste fino alla magnitudine 20, ovvero circa 1.000.000 di volte più deboli di quelli visibili ad occhio nudo.

Di notevole importanza il contributo alla missione dell’Italia alla missione, che con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’INAF partecipa al DPAC (Data Processing and Analysis Consortium, il consorzio a cui è affidata l’elaborazione dell’enorme quantità di dati trasmessi da Gaia) con una quota seconda solo a quella francese, grazie ai contributi dagli Osservatori INAF di Bologna, Catania, Napoli, Padova, Roma, Teramo, Torino (sede della PI-ship Italiana) e Trieste e con lo Science Data Center dell’ASI.

ALTEC è il responsabile industriale del centro italiano di elaborazione dei dati della missione Gaia, il DPCT (Data Processing Center Torino) del quale cura la progettazione, lo sviluppo e la gestione, in stretta collaborazione con l’OATo – Osservatorio Astrofisico di Torino dell’INAF e su contratto dell’ASI – Agenzia Spaziale Italiana.

Gaia è realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea, anche per la parte della strumentazione scientifica che consiste di due telescopi con campi di vista diversi e piano focale in comune, una serie di specchi e più di cento CCD che corrispondono a quasi un miliardo di pixel Gaia scansionerà continuamente tutto il cielo sfruttando i moti di rotazione e di precessione del satellite: ogni zona del cielo viene osservata circa settanta volte durante la vita operativa del satellite. Gaia otterrà dati astrometrici di oltre un miliardo di stelle con una precisione duecento volte maggiore di quelli di Hipparcos e informazioni astrofisiche sulla luminosità nelle diverse bande spettrali che permetteranno di studiare in dettaglio la formazione, la dinamica, la chimica e l’evoluzione della nostra galassia. Sarà anche possibile individuare pianeti extrasolari e osservare asteroidi, galassie e quasars.

Gaia è realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea, anche per la parte della strumentazione scientifica che consiste di due telescopi con campi di vista diversi e piano focale in comune, una serie di specchi e più di cento CCD che corrispondono a quasi un miliardo di pixel Gaia scansionerà continuamente tutto il cielo sfruttando i moti di rotazione e di precessione del satellite: ogni zona del cielo viene osservata circa settanta volte durante la vita operativa del satellite. Gaia otterrà dati astrometrici di oltre un miliardo di stelle con una precisione duecento volte maggiore di quelli di Hipparcos e informazioni astrofisiche sulla luminosità nelle diverse bande spettrali che permetteranno di studiare in dettaglio la formazione, la dinamica, la chimica e l’evoluzione della nostra galassia. Sarà anche possibile individuare pianeti extrasolari e osservare asteroidi, galassie e quasars.

IL RUOLO DELL’ITALIA

L’Osservatorio Astronomico di Bologna responsabile della calibrazione assoluta del sistema spettrofotometrico di Gaia. L’attività dell’Osservatorio Astrofisico di Catania e del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania riguarda la rivelazione e la caratterizzazione della variabilità di stelle di tipo solare e di stelle giovani di piccola massa. Queste stelle presentano modulazione rotazionale della radiazione emessa dovuta a disomogeneità superficiali, dalla quale è possibile misurare accuratamente il periodo di rotazione, e brillamenti (flares) dovuti a fenomeni magnetici superficiali. Due i filoni seguiti dall’Osservatorio di Arcetri. Uno degli obiettivi è seguire con estremo dettaglio il moto degli asteroidi e apprezzare l’effetto delle loro mutue perturbazioni gravitazionali. Questo permetterà di misurare con una buona precisione le masse dei cento asteroidi maggiori. Inoltre attraverso le misure di luminosità, sarà possibile determinare il moto di rotazione e la forma di qualche decina di migliaia di asteroidi. Inoltre, ad Arcetri viene preparata la parte di software per la prima elaborazione dei dati grezzi che la missione ci invierà per questi oggetti. Gli spettri di 100.000 stelle forniranno il primo quadro omogeneo della distribuzione della cinematica e chimica nella Via Lattea e la combinazione con l’astrometria di Gaia permetterà di comprendere in dettaglio la storia della formazione delle diverse popolazioni che compongono la Galassia, sia quelle giovani sia quelle più antiche.

L’Osservatorio Astronomico di Padova ha lavorato alla missione Gaia fin dalla fine degli anni Novanta contribuendo alla stesura dei ”casi” scientifici attraverso i quali si sono potute determinare le caratteristiche della strumentazione spettrofotometrica di bordo del satellite. La maggior parte del contributo dell’Osservatorio di Padova si concentra sulle attività di classificazione degli oggetti osservati, sulla calibrazione dei loro parametri astrofisici degli e sulla preparazione del Catalogo Gaia.

L’Osservatorio Astronomico di Padova ha lavorato alla missione Gaia fin dalla fine degli anni Novanta contribuendo alla stesura dei ”casi” scientifici attraverso i quali si sono potute determinare le caratteristiche della strumentazione spettrofotometrica di bordo del satellite. La maggior parte del contributo dell’Osservatorio di Padova si concentra sulle attività di classificazione degli oggetti osservati, sulla calibrazione dei loro parametri astrofisici degli e sulla preparazione del Catalogo Gaia.

L’Osservatorio Astronomico di Napoli si occupa della caratterizzazione delle stelle variabili, in particolare di RR Lyrae e Cefeidi, nel flusso di dati di Gaia, con particolare riguardo circa la definizione di algoritmi e procedure per la caratterizzazione delle variabili e la scrittura del relativo software. In questo contesto si occupa prevalentemente della individuazione ed implementazione di algoritmi per il riconoscimento, la classificazione dettagliata e la caratterizzazione completa dei parametri (periodo, luminosità etc) delle due classi di variabili pulsanti più importanti in astrofisica: le Cefeidi Classiche e le RR Lyrae. Questi oggetti, infatti, sono fondamentali “pioli” per la scala delle distanze extragalattiche. Uno dei compiti fondamentali del satellite Gaia é proprio la calibrazione delle relazioni che rendono questi oggetti delle candele campione (ad esempio la relazione Periodo-Luminosità delle Cefeidi) e che sono tipicamente utilizzate per calibrare indicatori di distanza secondari (come le Supernovae) in grado di arrivare a distanze di interesse cosmologico e di fornire vincoli alla costante di Hubble e all’età dell’Universo.

L’Osservatorio Astronomico di Roma, in collaborazione con ASI-ASDC, ha contribuito al sistema di riduzione dati di Gaia, ovvero un algoritmo in grado di separare i flussi luminosi stellari per rendere misurabili i segnali generati da tali sorgenti. Il modulo capace di eseguire questa operazione sarà di grande importanza per la riduzione dei dati raccolti da Gaia e in generale per la buona riuscita della missione.

L’Osservatorio Astronomico di Teramo lavora al trattamento dei dati fotometrici raccolti da Gaia. Le misure fotometriche sono fondamentali da due punti di vista: serviranno a rendere più accurate le misure di posizione nel campo astrometrico e saranno utili a determinare parametri astrofisici importanti (come, ad esempio, la temperatura di tutte le stelle osservate).

Il coinvolgimento in Gaia dell’Osservatorio Astrofisico di Torino è la naturale evoluzione della partecipazione alla missione Hipparcos e fonda le sue ragioni su una secolare tradizione e competenza nel campo dell’Astrometria. Il nodo di Torino copre un ruolo primario nella formulazione del modello relativistico per la trattazione della propagazione luminosa con la Relatività Generale e relativi test di fisica fondamentale, tra i quali verifiche di teorie volte alla quantizzazione della gravità e l’esperimento sulla deflessione gravitazionale dovuta al quadrupolo di Giove, prevista dalla Relatività Generale e mai misurata. Contributi fondamentali riguardano anche pianeti extrasolari, stelle non singole, corpi minori del sistema solare, parametri astrofisici). Inoltre l’Osservatorio Astrofisico di Torino ha la responsabilità primaria dello sviluppo di algoritmi e sistemi dedicati al rilevamento e caratterizzazione di asteroidi, nonché di sistemi planetari extrasolari.

Particolarmente significativi ed innovativi sono stati per ALTEC la progettazione e lo sviluppo del DPCT di Torino, legati alle peculiarità della missione ed alla necessità di realizzare una infrastruttura sofisticata ed affidabile, in grado di gestire la complessità degli algoritmi scientifici coinvolti e l’enorme mole di dati da trattare ed archiviare (fino a un Peta Byte – un milione di milardi – con accesso veloce e sicuro). In questo contesto, il DPCT si è anche integrato al supercomputer del CINECA (tra i più potenti al mondo) per espandere la potenza di processamento del sistema, per l’esecuzione del software scientifico GSR (Global Sphere Reconstruction). Il DPCT sarà uno dei primi centri a ricevere i dati dal satellite pochi giorni dopo il lancio. Durante la fase di trasferimento nel punto lagrangiano L2, il satellite inizierà ad inviare a terra alcuni dati del payload ed in particolare quelli relativi al BAM. Ciò implicherà l’immediata attivazione del DPCT per la ricezione, processamento ed analisi dei primi dati dello strumento. I dati di AIM inizieranno ad essere inviati non appena il satellite sarà in L2. Completata la messa in servizio, dal 91° giorno inizierà la missione nominale del satellite con una durata prevista di 5 anni.

Intervista di Marco Galliani al responsabile italiano della Missione ESA Gaia, Mario Lattanzi, astronomo presso l’INAF – Osservatorio astrofisico di Torino.

LE DICHIARAZIONI DOPO IL LANCIO DI GAIA

Il lancio di GAIA è un nuovo grande successo per la scienza dell’ESA. L’obiettivo è – sottolinea il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Enrico Saggese – quello di fare precise e dettagliate osservazioni stereoscopiche di oltre un miliardo di oggetti che fanno parte della nostra Galassia. Dai dati provenienti dai telescopi di Gaia ci aspettiamo, quindi, risultati di particolare rilievo nel campo dell’astrometria, notevolmente migliori rispetto ai risultati ottenuti dal satellite Hipparcos. Questa missione, come quelle passate, presenti e future, vede molta Italia impegnata in prima persona, grazie al contributo dell’ industria e della ricerca che si svolge nel nostro Paese.

La missione GAIA rivoluzionerà le nostre conoscenze della Via Lattea ed, in particolare, indagherà sulla nascita ed evoluzione di stelle e pianeti extrasolari, – dice Barbara Negri, responsabile ASI dell’Esplorazione e Osservazione dell’Universo. Ci si aspetta, infatti, che GAIA riveli la storia della nostra Galassia, descrivendo con grande precisione il suo stato attuale e permettendoci così di prevedere la sua futura evoluzione. Il Data Centre realizzato a Torino presso ALTEC, che utilizzerà anche il supercalcolatore FERMI installato presso il CINECA di Bologna, è stato dimensionato per poter gestire ed archiviare l’enorme mole di dati che saranno raccolti dal satellite GAIA durante la sua vita operativa.

La missione GAIA – dice Giovanni Bignami Presidente dell’INAF – testimonia l’eccellenza nell’astrofisica del nostro paese. Sono ben 8 gli istituti e gli osservatori dell’INAF che contribuiranno al successo della missione a cui si aggiunge l’ASI Data Center (ASDC) dove operano ricercatori INAF e ASI. Un’eccellenza che ci viene riconosciuta nei consessi internazionali grazie anche al contributo di tanti giovani ricercatori che meritano di poter svolgere il loro lavoro senza dover abbandonare il proprio paese.

Per la prima volta potremo misurare direzioni e distanze su scala galattica, dice Mario Lattanzi dell’INAF – Osservatorio Astrofisico di Torino e responsabile del gruppo di coordinamento italiano. È come quando i cartografi hanno disegnato le prime mappe per guidare i capitani delle navi. Gaia misurerà 2 miliardi di stelle e tutti gli oggetti cosmici che riuscirà a raggiungere con telescopi e sensori. In cinque anni avremo la più grande mappa celeste mai realizzata.

Il Data Processing Center Italiano a Torino ha costituito una grande sfida tecnologica dal punto di vista realizzativo che ha messo alla prova con successo le nostre capacità tecniche – dice Luigi Maria Quaglino, Amministratore Delegato di ALTEC – e ora siamo pronti nella fase operativa a fornire il necessario supporto industriale al team scientifico per un pieno sfruttamento dei dati.

da Sorrentino | Lug 26, 2013 | Lanci, Primo Piano, Servizi Satellitari

Lanciato con successo Alphasat, il più grande e potente satellite europeo di telecomunicazioni che permetterà all’ESA di raggiungere un importante traguardo tecnologico. La partenza è avvenuta dalla base spaziale di Kourou, nella Guyana Francese, grazie al lanciatore Ariane 5 ECA. Alphasat rappresenta una avanzata risposta europea alla crescente richiesta di servizi di telecomunicazioni. Il satellite, che opererà in orbita geostazionaria alla longitudine di 25° Est, nasce da una collaborazione tra l’ESA, che ha sviluppato una carrozza di grandi dimensioni per telecomunicazioni, denominata “Alphabus”, e l’operatore commerciale INMARSAT.

Lanciato con successo Alphasat, il più grande e potente satellite europeo di telecomunicazioni che permetterà all’ESA di raggiungere un importante traguardo tecnologico. La partenza è avvenuta dalla base spaziale di Kourou, nella Guyana Francese, grazie al lanciatore Ariane 5 ECA. Alphasat rappresenta una avanzata risposta europea alla crescente richiesta di servizi di telecomunicazioni. Il satellite, che opererà in orbita geostazionaria alla longitudine di 25° Est, nasce da una collaborazione tra l’ESA, che ha sviluppato una carrozza di grandi dimensioni per telecomunicazioni, denominata “Alphabus”, e l’operatore commerciale INMARSAT.

In tutto sono quattro i payload tecnologici imbarcati sul satellite che affiancano il payload principale di INMARSAT, destinato a comunicazioni commerciali per servizi globali “mobili” in banda L. I quattro payload TDP (Technology Demonstration Payload) hanno lo scopo di validare in volo alcune tecnologie realizzate da ESA in collaborazione con gli stati membri. Uno dei quattro TDP imbarcati sul satellite Alphasat è stato proposto dall’Agenzia Spaziale Italiana. E’ stato sviluppato nell’ambito del finanziamento italiano al programma ESA ARTES 8 e realizzato da un consorzio industriale italiano sulla base di requisiti forniti da ricercatori italiani.

Si tratta di un payload dimostrativo destinato a studiare e a validare le potenzialità delle iper frequenze per le future applicazioni di telecomunicazioni spaziali. Il nome tecnico è TDP5, ma l’Agenzia Spaziale Italiana, in accordo con l’Agenzia Spaziale Europea, ha deciso di chiamarlo ‘Aldo Paraboni Payload, in memoria del professore del Politecnico di Milano, che, fin dai tempi del primo satellite italiano Sirio, è stato un riferimento per la comunità scientifica internazionale nel campo della propagazione delle onde radio in collegamenti satellitari.

“Il programma Alphasat è un eccellente esempio di Partecipazione e collaborazione tra il Pubblico e il Privato per realizzare importanti sistemi satellitari nelle Telecomunicazioni”, ha dichiarato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Enrico Saggese. “È anche la conferma di quanto per l’Italia sia interessante e importante poter procedere verso telecomunicazioni all’avanguardia, sicure e veloci, sempre al passo con le richieste di mercato”. Il payload “Aldo Paraboni”, rappresenta il “segmento spazio” di un programma dell’Agenzia Spaziale Italiana dedicato alla sperimentazione e validazione delle frequenze in banda Ka/Q/V (20-30, 40-50 GHz) per l’uso nel campo delle telecomunicazioni satellitari.

E’ composto di due distinte sezioni: una basata su due beacon pan-europei in banda Q e Ka, per gli esperimenti di propagazione (coordinati dal Politecnico di Milano) cui parteciperanno diverse unità di ricerca europee, e una seconda, che prevede due fasci in banda Q/V, per gli esperimenti di comunicazioni (coordinati dall’Università Tor Vergata di Roma) che saranno puntati sulla stazione di Tito e, alternativamente, su quelle di Spino d’Adda e Graz in Austria. Con il programma in banda Q/V, l’Italia mantiene la sua leadership nel campo delle telecomunicazioni spaziali, realizzando per la prima volta, in ambito civile, esperimenti a frequenze così elevate e con una articolata architettura di stazioni di terra.

Il secondo gruppo di quattro satelliti della costellazione O3b a orbita terrestre media (MEO), gestiti da O3b Networks, è stato lanciato con successo venerdì 11 luglio da Arianespace in Guyana francese, a bordo del razzo Soyuz. I primi quattro satelliti sono in orbita da un anno, offrendo servizi eccellenti, a riprova delle caratteristiche di alta velocità e bassa latenza promesse da O3b.

Il secondo gruppo di quattro satelliti della costellazione O3b a orbita terrestre media (MEO), gestiti da O3b Networks, è stato lanciato con successo venerdì 11 luglio da Arianespace in Guyana francese, a bordo del razzo Soyuz. I primi quattro satelliti sono in orbita da un anno, offrendo servizi eccellenti, a riprova delle caratteristiche di alta velocità e bassa latenza promesse da O3b.