da Sorrentino | Mar 2, 2019 | Industria, Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

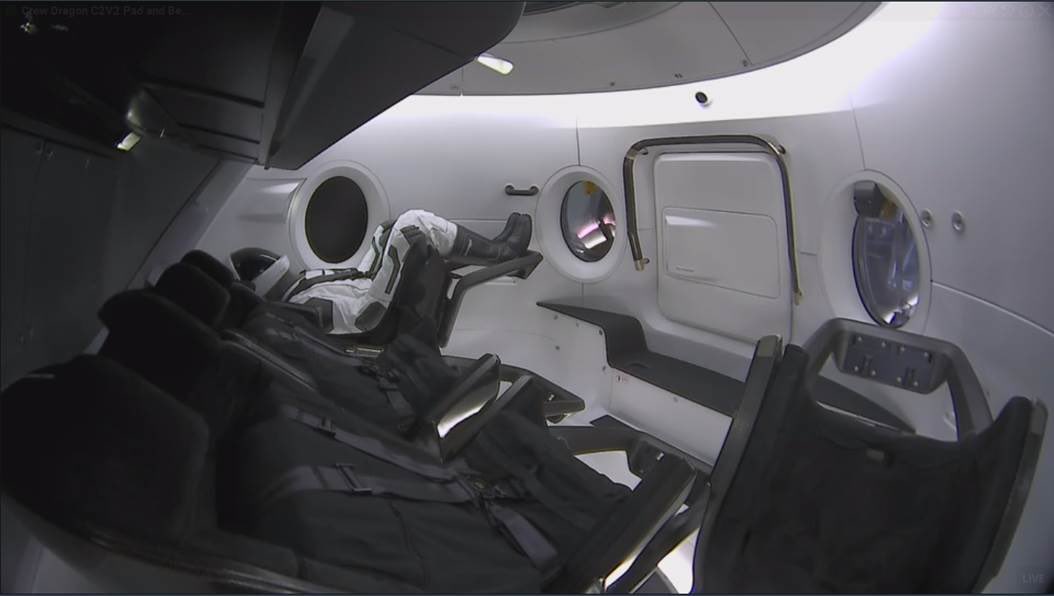

La NASA si avvia a riappropriarsi della capacità di lancio di astronauti nello spazio, grazie ai successi dell’industria spaziale privata. Il primo storico passo in questa direzione è stato compiuto alle 2:49 notturne del 2 marzo in Florida (le 8:49 del mattino in Italia) quando il razzo Falcon 9 di SpaceX si è sollevato dalla rampa di lancio 39A del Kennedy Space Center a Cape Canaveral per trasferire in orbita la Crew Dragon, la capsula sviluppata per il volo umano, per la sua prima missione dimostrativa senza equipaggio. A bordo, tuttavia, su uno dei sette sedili predisposti per ospitare gli astronauti, è stato sistemato Ripley, un manichino umanoide ispirato alla dottoressa Ellen Ripley del film “Alien”, progettato per registrare attraverso una fitta rete di sensori che lo avvolge tutte le sollecitazioni del volo. Dragon è destinata a raggiungere 27 ore circa dopo il lancio, intorno alle 12 di domenica 3 marzo, la stazione spaziale internazionale con un attracco automatico.

La NASA si avvia a riappropriarsi della capacità di lancio di astronauti nello spazio, grazie ai successi dell’industria spaziale privata. Il primo storico passo in questa direzione è stato compiuto alle 2:49 notturne del 2 marzo in Florida (le 8:49 del mattino in Italia) quando il razzo Falcon 9 di SpaceX si è sollevato dalla rampa di lancio 39A del Kennedy Space Center a Cape Canaveral per trasferire in orbita la Crew Dragon, la capsula sviluppata per il volo umano, per la sua prima missione dimostrativa senza equipaggio. A bordo, tuttavia, su uno dei sette sedili predisposti per ospitare gli astronauti, è stato sistemato Ripley, un manichino umanoide ispirato alla dottoressa Ellen Ripley del film “Alien”, progettato per registrare attraverso una fitta rete di sensori che lo avvolge tutte le sollecitazioni del volo. Dragon è destinata a raggiungere 27 ore circa dopo il lancio, intorno alle 12 di domenica 3 marzo, la stazione spaziale internazionale con un attracco automatico.

Dopo cinque giorni agganciata alla ISS, la capsula Dragon rientrerà sulla Terra terminando la missione con uno splash-down nell’oceano Atlantico. Otto anni dopo l’ultima missione dello Space Shuttle Atlantis e a mezzo secolo di distanza dalla missione Apollo 9, che testò in orbita terrestre le operazioni di rilascio e ricongiungimento tra Lem e modulo di comando, gli Stati Uniti riaprono la stagione dei voli umani grazie all’industria di Elon Musk, che dopo il primo test si preparerà alla prima missione con equipaggio Demo-2 prevista a luglio 2019, e alla Boeing che farà debuttare la capsula CST-100 Starliner il primo aprile, per un volo senza equipaggio, facendolo seguire dalla prima missione con astronauti a bordo nel mese di agosto. Si calcola che rispetto ai 75 milioni di dollari spesi per far volare un astronauta NASA o europeo a bordo della Soyuz russa, il risparmio previsto con i nuovi sistemi di trasporto americani si aggiri intorno ai 20 milioni per ogni membro di equipaggio. La missione Demo-1 della capsula Dragon ha segnato l’ennesimo successo di SpaceX anche per il recupero del primo stadio del razzo Falcon, rientrato sulla piattaforma di Cape Canaveral circa dieci minuti dopo il lancio.

Dopo cinque giorni agganciata alla ISS, la capsula Dragon rientrerà sulla Terra terminando la missione con uno splash-down nell’oceano Atlantico. Otto anni dopo l’ultima missione dello Space Shuttle Atlantis e a mezzo secolo di distanza dalla missione Apollo 9, che testò in orbita terrestre le operazioni di rilascio e ricongiungimento tra Lem e modulo di comando, gli Stati Uniti riaprono la stagione dei voli umani grazie all’industria di Elon Musk, che dopo il primo test si preparerà alla prima missione con equipaggio Demo-2 prevista a luglio 2019, e alla Boeing che farà debuttare la capsula CST-100 Starliner il primo aprile, per un volo senza equipaggio, facendolo seguire dalla prima missione con astronauti a bordo nel mese di agosto. Si calcola che rispetto ai 75 milioni di dollari spesi per far volare un astronauta NASA o europeo a bordo della Soyuz russa, il risparmio previsto con i nuovi sistemi di trasporto americani si aggiri intorno ai 20 milioni per ogni membro di equipaggio. La missione Demo-1 della capsula Dragon ha segnato l’ennesimo successo di SpaceX anche per il recupero del primo stadio del razzo Falcon, rientrato sulla piattaforma di Cape Canaveral circa dieci minuti dopo il lancio.

da Sorrentino | Feb 22, 2019 | Lanci, Missioni, Primo Piano

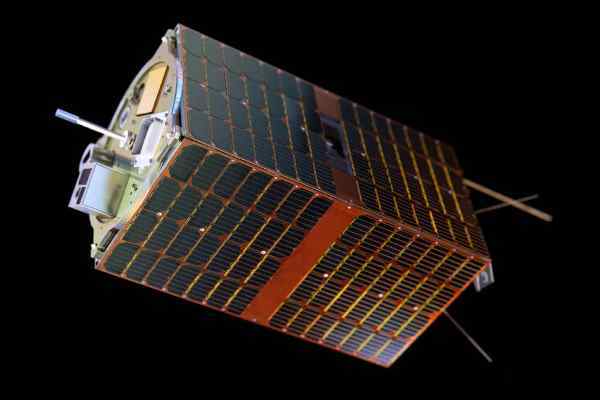

Alle 3:45 notturne del 22 febbraio è decollato da Cape Canaveral il razzo Falcon 9 della Space-X con a bordo la sonda israeliana “Beresheet”, destinata a portare a termine il primo allunaggio di una missione privata e permettere a Israele di diventare la quarta nazionale ad approdare sulla superficie lunare, dopo Russia (febbraio 1966), Stati Uniti (giugno 1966) e Cina (2013). Mezz’ora dopo il lancio, a una superiore di oltre 750 km, il secondo stadio del razzo Falcon ha rilasciato la sonda con il modulo di atterraggio che dovrebbe scendere sulla Luna l’11 aprile. A bordo della sonda Beresheet, costruita da Israel Aerospace Industries con un importante contributo dell’italiana Leonardo che ha fornito i pannelli solari realizzati a Nerviano in Lombardia, una serie di cd-rom con canzoni, simboli e immagini di Israele, insieme a una Bibbia ebraica e oggetti appartenuti a un sopravvissuto alla Shoah. Beresheet, che significa “inizio” ed è la prima parola del libro della Genesi della Bibbia, allunerà nel Mare della Tranquillità, lo stesso dove mezzo secolo fa arrivarono i primi uomini, Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin, con la missione Apollo 11.

Il progetto di arrivare con una sonda sulla Luna è da attribuire a tre giovani ingegneri israeliani, riuniti nella società SpaceIL, che hanno concorso nel 2011 al Google Lunar XPRIZE, risultato a gennaio 2017 tra i cinque finalisti. Sebbene il concorso non abbia proclamato il vincitore, SpaceIL ha proseguito il progetto e lanciato la sfida, riuscendo a trovare le risorse e le partnership necessarie a perseguire lo storico obiettivo, allargando contestualmente il team a espressioni di Francia e Stati Uniti. A bordo della sonda Beresheet è stato collocato un magnetometro per studiare e misurare il magnetismo delle rocce dall’orbita lunare, integrando con dati ad alta risoluzione quelli raccolti dal Lunar Prospector della NASA. Una missione scientifica seguita dai ricercatori del Weizmann Institute of Science di Rehovot, guidati dal Prof. Oded Aharonson del Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie del Weizmann e Chief Science Officer di SpaceIL .

da Sorrentino | Gen 12, 2019 | Industria, Lanci, Primo Piano, Servizi Satellitari

Impression

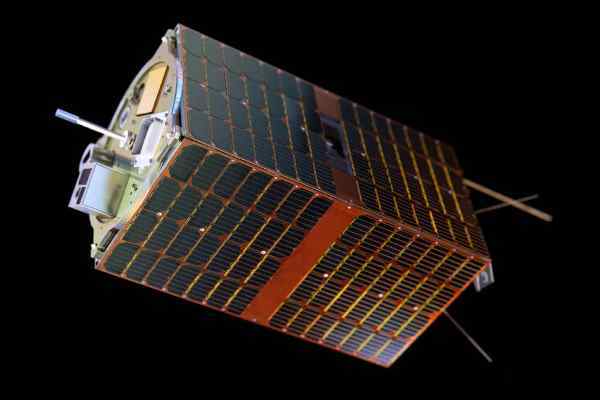

L’ultimo gruppo di satelliti Iridium® NEXT, costruiti da Thales Alenia Space è stato lanciato con successo dalla base militare di Vandenberg in California. Grazie a questo ottavo lancio riuscito con successo, la flotta Iridium NEXT è ora completa ed operativa. La costellazione operativa comprende 66 satelliti ad un’altitudine di 780 chilometri ed è organizzata in sei piani orbitali con 11 satelliti per ogni piano. La costellazione comprende, inoltre, nove satelliti di riserva in un’orbita di parcheggio e altri sei satelliti di riserva a terra. La sfida principale per Thales Alenia Space, in qualità di prime contractor per il programma Iridium® NEXT, è stata quella di mettere in orbita un sistema satellitare complesso, end-to-end pronto all’uso, assicurando al contempo compatibilità tra le generazioni precedenti e attuali di satelliti Iridium Block One. E’ la prima volta che un operatore e una azienda che realizza satelliti hanno lavorato fianco a fianco per sostituire una costellazione completa di 66 satelliti, uno per uno, senza alcuna interruzione di servizio per gli utenti. La costellazione Iridium® NEXT, ora interamente operativa e in orbita nel suo complesso, rappresenta lo stato dell’arte in termini di tecnologia e flessibilità. È caratterizzata dalla copertura globale e dalla sua indipendenza dal segmento di terra, poiché ogni satellite è collegato ai quattro satelliti più vicini: quello anteriore, posteriore, a sinistra e a destra. Indipendentemente da dove gli utenti si trovino sulla Terra, si troveranno sempre nel campo visivo di almeno un satellite, il che significa che potranno sempre stabilire una connessione. Questo genere di accesso diretto al satellite, sia per motivi di trasmissione o ricezione, garantisce capacità di comunicazione in qualsiasi dato momento, anche in occasione di disastri naturali, conflitti, o in ambienti isolati. Assicura inoltre comunicazioni sicure, protette da intrusioni e pirateria.

da Sorrentino | Dic 16, 2018 | Industria, Lanci, Primo Piano, Servizi Satellitari

Importante successo tecnico e commerciale per l’azienda spaziale Rocket Lab, che ha effettuato la prima missione per conto della NASA con il piccolo razzo Electron, lanciato dalla penisola di Mahia, al nord della Nuova Zelanda, portando in orbita bassa (500 km, con una inclinazione di 85 gradi) 10 cubesat progettati e realizzati da centri di ricerca controllati dall’agenzia spaziale americana e da scuole statunitensi. Dopo il lancio inaugurale a maggio 2017, concluso senza raggiungere la quota prevista nell’orbita terrestre bassa, il razzo Electron aveva ottenuto il primo successo nel gennaio 2018 portando in orbita tre satelliti, ciascuno dei quali di dimensioni equiparabili a quelle di una scatola di scarpe, aventi l’obiettivo di effettuare la mappatura della superficie terrestri e rilevare dati meteorologici. Poi, dopo una serie di rinvii dalla scorsa estate, la prima missione commerciale ha consentito di inserire in orbita circolare a 500 km di quota una serie di piccoli payload: 2 nanosatelliti CubeSat dell’azienda Spire, uno dell’azienda GeoOptics Inc., un dimostratore tecnologico per il deorbiting passivo di satelliti (NABEO) realizzato dalla Ecliptic Enterprises Corporation e il CubeSat IRVINE 01 per un programma educativo. Rocket Lab, azienda fondata da Peter Beck dieci anni fa a Auckland e poi trasferita negli Usa, ha dimostrato così la possibilità di fornire opportunità di lancio a basso costo di mini satelliti, aprendo di fatto una nuova nicchia di mercato spaziale. Lungo 17 metri, un quarto del vettore Falcon 9 di SpaceX che è in grado di recuperare il primo stadio, il razzo Electron è realizzato in materiale composito di fibre di carbonio e dispone di motori stampati in 3D per ridurre i costi e i tempi di assemblaggio. Il costo di un lancio è di circa 5 milioni di dollari, pari a un dodicesimo di quanto richiesto da SpaceX, che ovviamente offre capacità ben superiori in termini di peso sulla rampa.

Importante successo tecnico e commerciale per l’azienda spaziale Rocket Lab, che ha effettuato la prima missione per conto della NASA con il piccolo razzo Electron, lanciato dalla penisola di Mahia, al nord della Nuova Zelanda, portando in orbita bassa (500 km, con una inclinazione di 85 gradi) 10 cubesat progettati e realizzati da centri di ricerca controllati dall’agenzia spaziale americana e da scuole statunitensi. Dopo il lancio inaugurale a maggio 2017, concluso senza raggiungere la quota prevista nell’orbita terrestre bassa, il razzo Electron aveva ottenuto il primo successo nel gennaio 2018 portando in orbita tre satelliti, ciascuno dei quali di dimensioni equiparabili a quelle di una scatola di scarpe, aventi l’obiettivo di effettuare la mappatura della superficie terrestri e rilevare dati meteorologici. Poi, dopo una serie di rinvii dalla scorsa estate, la prima missione commerciale ha consentito di inserire in orbita circolare a 500 km di quota una serie di piccoli payload: 2 nanosatelliti CubeSat dell’azienda Spire, uno dell’azienda GeoOptics Inc., un dimostratore tecnologico per il deorbiting passivo di satelliti (NABEO) realizzato dalla Ecliptic Enterprises Corporation e il CubeSat IRVINE 01 per un programma educativo. Rocket Lab, azienda fondata da Peter Beck dieci anni fa a Auckland e poi trasferita negli Usa, ha dimostrato così la possibilità di fornire opportunità di lancio a basso costo di mini satelliti, aprendo di fatto una nuova nicchia di mercato spaziale. Lungo 17 metri, un quarto del vettore Falcon 9 di SpaceX che è in grado di recuperare il primo stadio, il razzo Electron è realizzato in materiale composito di fibre di carbonio e dispone di motori stampati in 3D per ridurre i costi e i tempi di assemblaggio. Il costo di un lancio è di circa 5 milioni di dollari, pari a un dodicesimo di quanto richiesto da SpaceX, che ovviamente offre capacità ben superiori in termini di peso sulla rampa.

da Sorrentino | Dic 4, 2018 | Lanci, Primo Piano, Servizi Satellitari

Grazie a SpaceX di Elon Musk e alla sua capacità di lancio, gli studenti europei hanno potuto progettare, costruire e trasferire in orbita un piccolo satellite. Ribattezzato ESEO (European Student Earth Orbiter) e inserito nei programmi dell’Agenzia Spaziale Europea, questo satellite è frutto della collaborazione tra i team di dieci diverse università europee. Il lancio di ESEO è avvenuto alle 19:34 ora italiana del 3 dicembre 2018, a bordo della missione dedicata condivisa di Spaceflight SSO-A SmallSat Express, con un lanciatore SpaceX Falcon 9 partito dalla base aerea di Vandenberg in California. ESEO è parte del programma spaziale pratico dell’ESA Academy, disegnato per fornire agli studenti universitari di tutta Europa l’opportunità unica di acquisire una significativa esperienza pratica nella progettazione, nello sviluppo, nel lancio e nelle operazioni di un vero progetto spaziale. Il lancio di ESEO costituisce un importante traguardo, raggiunto dopo anni di stretta collaborazione tra l’ESA e dieci università europee, con oltre 600 studenti degli Stati Membri dell’ESA coinvolti nello sviluppo del carico dimostrativo scientifico e tecnologico di ESEO, dei sottosistemi chiave, e dell’intero segmento di terra. Il contributo italiano è costituito dal centro di controllo missione di Eseo, che si trova nella sede del Campus di Forlì dell’Università di Bologna, e dalla capocommessa industriale SITAEL ha sviluppato la piattaforma satellitare, eseguito l’integrazione ed il collaudo di assemblaggio dell’intera navetta spaziale, inclusa l’integrazione del carico utile costruito dagli studenti e dei sottosistemi, e fornito supporto tecnico alle squadre studentesche sotto il coordinamento dell’ESA. La missione ESEO avrà inoltre un valore speciale per l’industria coinvolta, giacché validerà in orbita la piattaforma SITAEL S-50 (50 Kg compreso il carico utile), la più piccola all’interno del portafoglio prodotti SITAEL, che rappresenta un traguardo cruciale dell’intenso lavoro nella progettazione, sviluppo e fabbricazione di piattaforme innovative multiuso per satelliti di piccole dimensioni. ESEO misura cm 66x33x33 con una massa di 50 kg. Scatterà fotografie della Terra, misurerà i livelli di radiazione nell’orbita bassa terrestre, collauderà tecnologie per future piccole missioni a basso costo e comunicherà con le stazioni di terra in banda UHF ed S. Gli studenti sviluppatori hanno inoltre reso possibile una connessione radio satellitare amatoriale in banda VHF con il satellite, per scopi didattici e di divulgazione. ESEO sarà operativo per 6 mesi, con la possibilità di estendere la sua missione per ulteriori 12 mesi. Dopo il termine della missione, ESEO si disattiverà con l’aiuto di una tecnologia di dimostrazione sviluppata dagli studenti: una vela sarà spiegata per accelerare il suo rientro ed aumentare la velocità con cui brucia, garantendo che ESEO non contribuisca ad accumulare detriti spaziali nell’orbita bassa terrestre.

da Sorrentino | Dic 4, 2018 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

A poco meno di due mesi dal lancio non riuscito della navetta spaziale russa Soyuz Ms-10, che l’11 ottobre 2018 fu costretta ad abortire la missione a causa di un malfunzionamento del sensore che segnala la separazione fra primo e secondo stadio, tre nuovi astronauti, a bordo della Soyuz Ms-11, hanno potuto raggiungere regolarmente la stazione spaziale internazionale sei ora dopo la partenza, avvenuta alle 12.30 ora italiana del 3 dicembre 2018 dal cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan. L’americana Anne McClain della Nasa, il canadese David Saint-Jacques dell’Agenzia spaziale canadese e il russo Oleg Kononenko della Roscosmos hanno raggiunto sulla ISS il comandante Alexander Gerst dell’Esa, l’americana Serena Aunon-Chancellor e il russo Sergey Prokopyev, dando così inizio alla Spedizione 58/59. La navetta Soyuz Ms-11 h attraccato al modulo russo Poisk. Per compensare il ritardo dovuto all’insuccesso del lancio precedente, la durata delle missioni, è stata portata da sei a sei mesi e mezzo, per non rallentare il programma dei voli diretti alla Stazione Spaziale, a seguito dell’incidente. Per McClain e Saint-Jacques si tratta del debutto in orbita, mentre Kononenko è da considerarsi un veterano essendo alla quarta missione. I tre nuovi astronauti resteranno i soli occupanti della stazione spaziale il 20 dicembre prossimo, quando Gerst, Aunon-Chancellor e Prokopyev faranno ritorno sulla Terra.

A poco meno di due mesi dal lancio non riuscito della navetta spaziale russa Soyuz Ms-10, che l’11 ottobre 2018 fu costretta ad abortire la missione a causa di un malfunzionamento del sensore che segnala la separazione fra primo e secondo stadio, tre nuovi astronauti, a bordo della Soyuz Ms-11, hanno potuto raggiungere regolarmente la stazione spaziale internazionale sei ora dopo la partenza, avvenuta alle 12.30 ora italiana del 3 dicembre 2018 dal cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan. L’americana Anne McClain della Nasa, il canadese David Saint-Jacques dell’Agenzia spaziale canadese e il russo Oleg Kononenko della Roscosmos hanno raggiunto sulla ISS il comandante Alexander Gerst dell’Esa, l’americana Serena Aunon-Chancellor e il russo Sergey Prokopyev, dando così inizio alla Spedizione 58/59. La navetta Soyuz Ms-11 h attraccato al modulo russo Poisk. Per compensare il ritardo dovuto all’insuccesso del lancio precedente, la durata delle missioni, è stata portata da sei a sei mesi e mezzo, per non rallentare il programma dei voli diretti alla Stazione Spaziale, a seguito dell’incidente. Per McClain e Saint-Jacques si tratta del debutto in orbita, mentre Kononenko è da considerarsi un veterano essendo alla quarta missione. I tre nuovi astronauti resteranno i soli occupanti della stazione spaziale il 20 dicembre prossimo, quando Gerst, Aunon-Chancellor e Prokopyev faranno ritorno sulla Terra.

La NASA si avvia a riappropriarsi della capacità di lancio di astronauti nello spazio, grazie ai successi dell’industria spaziale privata. Il primo storico passo in questa direzione è stato compiuto alle 2:49 notturne del 2 marzo in Florida (le 8:49 del mattino in Italia) quando il razzo Falcon 9 di SpaceX si è sollevato dalla rampa di lancio 39A del Kennedy Space Center a Cape Canaveral per trasferire in orbita la Crew Dragon, la capsula sviluppata per il volo umano, per la sua prima missione dimostrativa senza equipaggio. A bordo, tuttavia, su uno dei sette sedili predisposti per ospitare gli astronauti, è stato sistemato Ripley, un manichino umanoide ispirato alla dottoressa Ellen Ripley del film “Alien”, progettato per registrare attraverso una fitta rete di sensori che lo avvolge tutte le sollecitazioni del volo. Dragon è destinata a raggiungere 27 ore circa dopo il lancio, intorno alle 12 di domenica 3 marzo, la stazione spaziale internazionale con un attracco automatico.

La NASA si avvia a riappropriarsi della capacità di lancio di astronauti nello spazio, grazie ai successi dell’industria spaziale privata. Il primo storico passo in questa direzione è stato compiuto alle 2:49 notturne del 2 marzo in Florida (le 8:49 del mattino in Italia) quando il razzo Falcon 9 di SpaceX si è sollevato dalla rampa di lancio 39A del Kennedy Space Center a Cape Canaveral per trasferire in orbita la Crew Dragon, la capsula sviluppata per il volo umano, per la sua prima missione dimostrativa senza equipaggio. A bordo, tuttavia, su uno dei sette sedili predisposti per ospitare gli astronauti, è stato sistemato Ripley, un manichino umanoide ispirato alla dottoressa Ellen Ripley del film “Alien”, progettato per registrare attraverso una fitta rete di sensori che lo avvolge tutte le sollecitazioni del volo. Dragon è destinata a raggiungere 27 ore circa dopo il lancio, intorno alle 12 di domenica 3 marzo, la stazione spaziale internazionale con un attracco automatico. Dopo cinque giorni agganciata alla ISS, la capsula Dragon rientrerà sulla Terra terminando la missione con uno splash-down nell’oceano Atlantico. Otto anni dopo l’ultima missione dello Space Shuttle Atlantis e a mezzo secolo di distanza dalla missione Apollo 9, che testò in orbita terrestre le operazioni di rilascio e ricongiungimento tra Lem e modulo di comando, gli Stati Uniti riaprono la stagione dei voli umani grazie all’industria di Elon Musk, che dopo il primo test si preparerà alla prima missione con equipaggio Demo-2 prevista a luglio 2019, e alla Boeing che farà debuttare la capsula CST-100 Starliner il primo aprile, per un volo senza equipaggio, facendolo seguire dalla prima missione con astronauti a bordo nel mese di agosto. Si calcola che rispetto ai 75 milioni di dollari spesi per far volare un astronauta NASA o europeo a bordo della Soyuz russa, il risparmio previsto con i nuovi sistemi di trasporto americani si aggiri intorno ai 20 milioni per ogni membro di equipaggio. La missione Demo-1 della capsula Dragon ha segnato l’ennesimo successo di SpaceX anche per il recupero del primo stadio del razzo Falcon, rientrato sulla piattaforma di Cape Canaveral circa dieci minuti dopo il lancio.

Dopo cinque giorni agganciata alla ISS, la capsula Dragon rientrerà sulla Terra terminando la missione con uno splash-down nell’oceano Atlantico. Otto anni dopo l’ultima missione dello Space Shuttle Atlantis e a mezzo secolo di distanza dalla missione Apollo 9, che testò in orbita terrestre le operazioni di rilascio e ricongiungimento tra Lem e modulo di comando, gli Stati Uniti riaprono la stagione dei voli umani grazie all’industria di Elon Musk, che dopo il primo test si preparerà alla prima missione con equipaggio Demo-2 prevista a luglio 2019, e alla Boeing che farà debuttare la capsula CST-100 Starliner il primo aprile, per un volo senza equipaggio, facendolo seguire dalla prima missione con astronauti a bordo nel mese di agosto. Si calcola che rispetto ai 75 milioni di dollari spesi per far volare un astronauta NASA o europeo a bordo della Soyuz russa, il risparmio previsto con i nuovi sistemi di trasporto americani si aggiri intorno ai 20 milioni per ogni membro di equipaggio. La missione Demo-1 della capsula Dragon ha segnato l’ennesimo successo di SpaceX anche per il recupero del primo stadio del razzo Falcon, rientrato sulla piattaforma di Cape Canaveral circa dieci minuti dopo il lancio.

Importante successo tecnico e commerciale per l’azienda spaziale Rocket Lab, che ha effettuato la prima missione per conto della NASA con il piccolo razzo Electron, lanciato dalla penisola di Mahia, al nord della Nuova Zelanda, portando in orbita bassa (500 km, con una inclinazione di 85 gradi) 10 cubesat progettati e realizzati da centri di ricerca controllati dall’agenzia spaziale americana e da scuole statunitensi. Dopo il lancio inaugurale a maggio 2017, concluso senza raggiungere la quota prevista nell’orbita terrestre bassa, il razzo Electron aveva ottenuto il primo successo nel gennaio 2018 portando in orbita tre satelliti, ciascuno dei quali di dimensioni equiparabili a quelle di una scatola di scarpe, aventi l’obiettivo di effettuare la mappatura della superficie terrestri e rilevare dati meteorologici. Poi, dopo una serie di rinvii dalla scorsa estate, la prima missione commerciale ha consentito di inserire in orbita circolare a 500 km di quota una serie di piccoli payload: 2 nanosatelliti CubeSat dell’azienda Spire, uno dell’azienda GeoOptics Inc., un dimostratore tecnologico per il deorbiting passivo di satelliti (NABEO) realizzato dalla Ecliptic Enterprises Corporation e il CubeSat IRVINE 01 per un programma educativo. Rocket Lab, azienda fondata da Peter Beck dieci anni fa a Auckland e poi trasferita negli Usa, ha dimostrato così la possibilità di fornire opportunità di lancio a basso costo di mini satelliti, aprendo di fatto una nuova nicchia di mercato spaziale. Lungo 17 metri, un quarto del vettore Falcon 9 di SpaceX che è in grado di recuperare il primo stadio, il razzo Electron è realizzato in materiale composito di fibre di carbonio e dispone di motori stampati in 3D per ridurre i costi e i tempi di assemblaggio. Il costo di un lancio è di circa 5 milioni di dollari, pari a un dodicesimo di quanto richiesto da SpaceX, che ovviamente offre capacità ben superiori in termini di peso sulla rampa.

Importante successo tecnico e commerciale per l’azienda spaziale Rocket Lab, che ha effettuato la prima missione per conto della NASA con il piccolo razzo Electron, lanciato dalla penisola di Mahia, al nord della Nuova Zelanda, portando in orbita bassa (500 km, con una inclinazione di 85 gradi) 10 cubesat progettati e realizzati da centri di ricerca controllati dall’agenzia spaziale americana e da scuole statunitensi. Dopo il lancio inaugurale a maggio 2017, concluso senza raggiungere la quota prevista nell’orbita terrestre bassa, il razzo Electron aveva ottenuto il primo successo nel gennaio 2018 portando in orbita tre satelliti, ciascuno dei quali di dimensioni equiparabili a quelle di una scatola di scarpe, aventi l’obiettivo di effettuare la mappatura della superficie terrestri e rilevare dati meteorologici. Poi, dopo una serie di rinvii dalla scorsa estate, la prima missione commerciale ha consentito di inserire in orbita circolare a 500 km di quota una serie di piccoli payload: 2 nanosatelliti CubeSat dell’azienda Spire, uno dell’azienda GeoOptics Inc., un dimostratore tecnologico per il deorbiting passivo di satelliti (NABEO) realizzato dalla Ecliptic Enterprises Corporation e il CubeSat IRVINE 01 per un programma educativo. Rocket Lab, azienda fondata da Peter Beck dieci anni fa a Auckland e poi trasferita negli Usa, ha dimostrato così la possibilità di fornire opportunità di lancio a basso costo di mini satelliti, aprendo di fatto una nuova nicchia di mercato spaziale. Lungo 17 metri, un quarto del vettore Falcon 9 di SpaceX che è in grado di recuperare il primo stadio, il razzo Electron è realizzato in materiale composito di fibre di carbonio e dispone di motori stampati in 3D per ridurre i costi e i tempi di assemblaggio. Il costo di un lancio è di circa 5 milioni di dollari, pari a un dodicesimo di quanto richiesto da SpaceX, che ovviamente offre capacità ben superiori in termini di peso sulla rampa.

A poco meno di due mesi dal lancio non riuscito della navetta spaziale russa Soyuz Ms-10, che l’11 ottobre 2018 fu costretta ad abortire la missione a causa di un malfunzionamento del sensore che segnala la separazione fra primo e secondo stadio, tre nuovi astronauti, a bordo della Soyuz Ms-11, hanno potuto raggiungere regolarmente la stazione spaziale internazionale sei ora dopo la partenza, avvenuta alle 12.30 ora italiana del 3 dicembre 2018 dal cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan. L’americana Anne McClain della Nasa, il canadese David Saint-Jacques dell’Agenzia spaziale canadese e il russo Oleg Kononenko della Roscosmos hanno raggiunto sulla ISS il comandante Alexander Gerst dell’Esa, l’americana Serena Aunon-Chancellor e il russo Sergey Prokopyev, dando così inizio alla Spedizione 58/59. La navetta Soyuz Ms-11 h attraccato al modulo russo Poisk. Per compensare il ritardo dovuto all’insuccesso del lancio precedente, la

A poco meno di due mesi dal lancio non riuscito della navetta spaziale russa Soyuz Ms-10, che l’11 ottobre 2018 fu costretta ad abortire la missione a causa di un malfunzionamento del sensore che segnala la separazione fra primo e secondo stadio, tre nuovi astronauti, a bordo della Soyuz Ms-11, hanno potuto raggiungere regolarmente la stazione spaziale internazionale sei ora dopo la partenza, avvenuta alle 12.30 ora italiana del 3 dicembre 2018 dal cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan. L’americana Anne McClain della Nasa, il canadese David Saint-Jacques dell’Agenzia spaziale canadese e il russo Oleg Kononenko della Roscosmos hanno raggiunto sulla ISS il comandante Alexander Gerst dell’Esa, l’americana Serena Aunon-Chancellor e il russo Sergey Prokopyev, dando così inizio alla Spedizione 58/59. La navetta Soyuz Ms-11 h attraccato al modulo russo Poisk. Per compensare il ritardo dovuto all’insuccesso del lancio precedente, la