da Sorrentino | Mag 8, 2019 | Industria, Missioni, Primo Piano

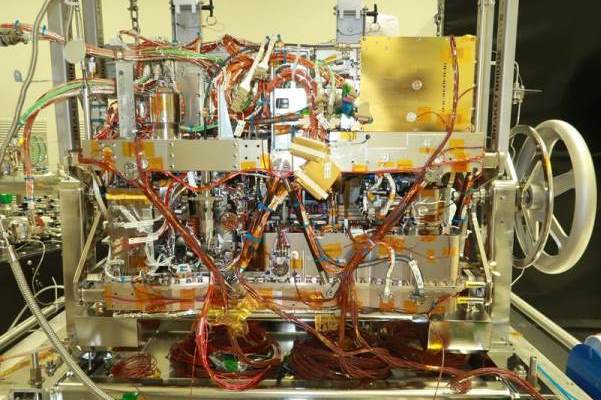

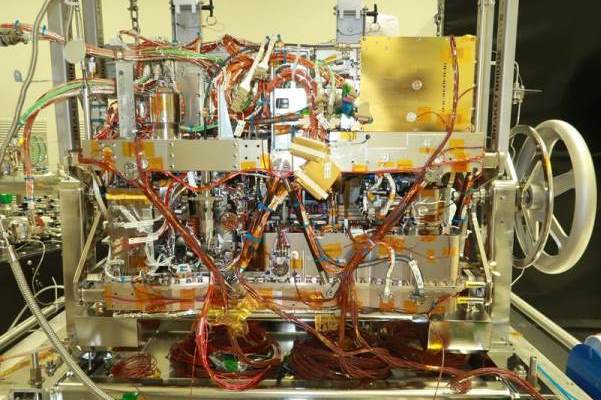

Il Laboratorio Analitico (ALD), il cuore del Rover per la missione ESA Exomars 2020, è stato integrato e testato con successo da Thales Alenia Space nel suo sito di Torino. Ora questo prezioso blocco scientifico è pronto per essere integrato nel Rover, denominato Rosalind Franklin, fornito da Airbus Defense and Space nel Regno Unito. Il Rover europeo sarà il primo in grado di scavare a una profondità di due metri su Marte, dove potrebbero essere ancora conservati biomarcatori antichi resistiti all’ostilità dell’ambiente esposto a radiazioni, eaccoglierne poi campioni. Il Laboratorio Analitico (ALD) svolgerà questo compito analizzando i campioni, in modo particolare derivati della pirolisi/sostanze chimiche, rilevando potenziali gruppi organici nell’ambito della tipizzazione della mineralogia del campione del terreno prelevato con una risoluzione microscopica senza precedenti.

Il Laboratorio Analitico (ALD), il cuore del Rover per la missione ESA Exomars 2020, è stato integrato e testato con successo da Thales Alenia Space nel suo sito di Torino. Ora questo prezioso blocco scientifico è pronto per essere integrato nel Rover, denominato Rosalind Franklin, fornito da Airbus Defense and Space nel Regno Unito. Il Rover europeo sarà il primo in grado di scavare a una profondità di due metri su Marte, dove potrebbero essere ancora conservati biomarcatori antichi resistiti all’ostilità dell’ambiente esposto a radiazioni, eaccoglierne poi campioni. Il Laboratorio Analitico (ALD) svolgerà questo compito analizzando i campioni, in modo particolare derivati della pirolisi/sostanze chimiche, rilevando potenziali gruppi organici nell’ambito della tipizzazione della mineralogia del campione del terreno prelevato con una risoluzione microscopica senza precedenti.

Il Laboratorio include un sofisticato set di strumenti scientifici (MicrOmega, RLS, MOMA) serviti direttamente da un set di meccanismi in grado di recuperare e processare campioni del terreno ottenuti mediante la trivella, sviluppata e costruita da Leonardo, dal sottosuolo marziano. Un set di analisi chimiche, fisiche e di spettro dettagliate saranno poi eseguite internamente dall’ALD.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto questa milestone, una sfida tecnica chiave per dimostrare che il design unico dell’ALD e le metodologie studiate nello specifico e adottate per ExoMars 2020 soddisfano le aspettative” – ha dichiarato Walter Cugno – Vicepresidente Esplorazione e Scienza a Thales Alenia Space – “Utilizzando questo laboratorio per la ricerca della vita miniaturizzato e la tecnologia robotica avanzata, la missione ExoMars 2020 esplorerà il pianeta rosso alla scoperta di nuove prove per rispondere a domande che affascinano l’umanità da molto tempo”.

Con l’esclusivo fine di cercare tracce di vita su Marte, senza portarne alcune dalla Terra, il laboratorio in cui verrà analizzato e processato il campione (UCZ) è stato sterilizzato in modo sistematico, pulito in modo esemplare e integrato nella dedicata struttura Glove Box, raggiungendo un livello di pulizia senza eguali nel campo delle applicazioni per lo Spazio.

Per garantirne il corretto funzionamento quando al suo arrivo su Marte dovrà affrontare l’ambiente marziano, la funzionalità integrata della strumentazione dell’ALD è stata messa a punto nel Sito di Simulazione Ambientale Planetario nella sede di Torino di Thales Alenia Space. Un procedimento condotto con risultati eccellenti, com’è stato riconosciuto anche dalla comunità scientifica impegnata nella missione Exomars 2020.

Thales Alenia Space prosegue con l’integrazione e il test del Modulo Test del Rover di Terra, un simulatore completo equipaggiato con una copia del modulo ALD, che verrà utilizzato per testare da Torino tutte le attività di esplorazione e di ricerca scientifica comandate dal Rover. La missione 2016 ExoMars TGO (Trace Gas Orbiter), con a capo sempre Thales Alenia Space, consentirà la comunicazione con il Rover Exomars 2020 processando intorno all’orbita di Marte tutte le informazioni da e per Marte.

Parallelamente, Thales Alenia Space procederà con lo sviluppo del Software di Controllo della Missione e completerà l’integrazione e il test del Modulo di Discesa (fornito da Lavochkin) compreso la sua unione al Modulo Carrier (fornito da OHB). I due elementi integrati verranno trasferiti a luglio nel sito Thales Alenia Space a Cannes, dove verrà effettuato il test ambientale. Prima di lasciare il sito Thales Alenia Space a Cannes, il Rover Rosalind Franklin, incontrerà la Piattaforma di Lancio Kazachok e il modulo Carrier e tutti uniti formeranno il Veicolo Spaziale finale che volerà da Baikonur nel Kazakhstan verso il pianeta rosso.

da Sorrentino | Apr 24, 2019 | Geologia, Missioni, Primo Piano

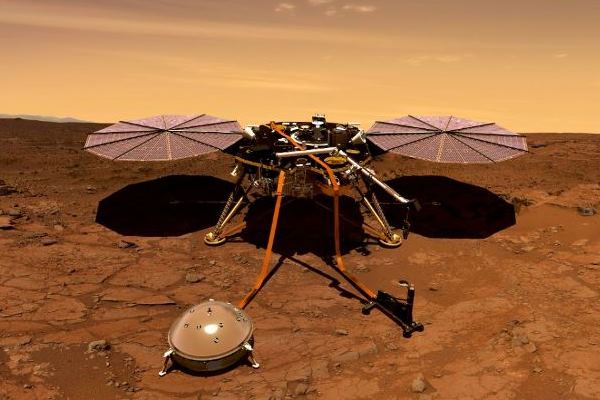

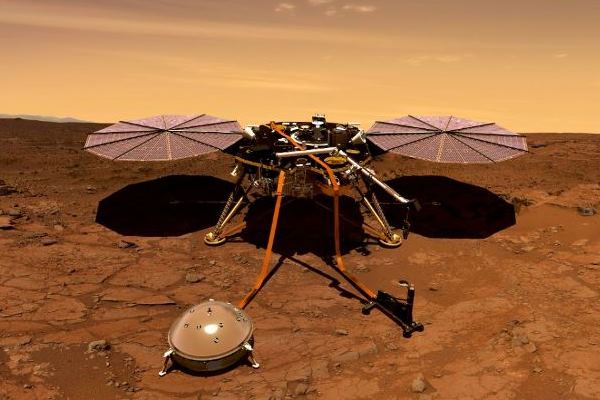

Il lander marziano della Nasa InSight ha misurato e registrato per la prima volta un probabile “terremoto“. Il debole segnale sismico, rilevato dallo strumento Seismic Experiment for Interior Structure (Seis) del lander, è stato registrato il 6 aprile scorso, 128esimo giorno marziano (Sol) del lander sul pianeta. Fra quelli finora registrati, si tratta del primo con probabile origine all’interno del pianeta – e non da forze in superficie, come il vento. Gli scienziati stanno ancora esaminando i dati per determinare la causa esatta del segnale. «Le prime letture di InSight raccolgono il testimone della scienza iniziata con le missioni Apollo della Nasa», dice il principal investigatordi InSight Bruce Banerdt del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa, a Pasadena, in California. «Fino a ora abbiamo raccolto il rumore di fondo, ma questo primo evento inaugura ufficialmente un nuovo campo: la sismologia marziana».

L’evento sismico registrato era troppo debole per fornire dati affidabili sull’interno del pianeta, il cui studio è uno dei principali obiettivi di InSight. L’estrema quiete della superficie marziana consente a Seis, il sismometro appositamente progettato per InSight, di percepire i rumori più deboli – al contrario di quanto avviene per la superficie terrestre, continuamente soggetta al rumore sismico prodotto dagli oceani e da fenomeni meteorologici. Nel sud della California, un evento della portata di questo registrato su Marte sarebbe andato perduto tra le dozzine di leggeri crepitii che si verificano ogni giorno.

«L’evento Martian Sol 128 riveste un grande interesse perché per dimensione e durata ricorda il profilo dei terremoti rilevati sulla superficie lunare durante le missioni Apollo», osserva Lori Glaze, direttrice della Planetary Science Division della Nasa. I cinque sismometri posti sulla Luna dagli astronauti del programma Apollo registrarono – tra il 1969 e il 1977 – migliaia di terremoti, rivelando così l’attività sismica del nostro satellite naturale. E poiché la velocità o il percorso delle onde sismiche possono variare in base ai materiali che attraversano, quei dati hanno consentito agli scienziati di mettere a punto modelli sull’interno della Luna e sulla sua formazione.

Il sismometro di InSight, posizionato dal lander sulla superficie del pianeta il 19 dicembre 2018, consentirà ora agli scienziati di raccogliere dati analoghi su Marte. Studiandone l’interno, sperano di riuscire a comprendere come si siano formati gli altri mondi rocciosi, fra i quali la Terra e la Luna. Oltre a quello del 6 aprile, altri tre segnali sismici sono stati registrati il 14 marzo (Sol 105), il 10 aprile (Sol 132) e l’11 aprile (Sol 133). Rilevati dai sensori Very Broad Broad, i più sensibili di cui disponga lo strumento Seis, questi segnali erano però ancor più deboli di quello dell’evento Sol 128, dunque di origine più ambigua. Il team continuerà comunque ad analizzare anche questi eventi per cercare di determinarne la causa.

Quanto a Sol 128, indipendentemente da ciò che può averlo prodotto – Marte, a differenza della Terra, non ha placche tettoniche, dunque le scosse sono frutto dei processi di raffreddamento e contrazione – rappresenta per il team scientifico una pietra miliare. «Abbiamo atteso mesi per un segnale come questo», dice Philippe Lognonné, responsabile dello strumento Seis all’Institut de Physique du Globe di Parigi. «Avere finalmente la prova che Marte è ancora sismicamente attivo è davvero emozionante».

(fonte: INAF)

da Sorrentino | Apr 18, 2019 | Industria, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

L’arrivo sulla ISS dei primi due esperimenti della missione Beyond targati ASI, trasportati dalla navetta cargo Cygnus, è previsto due giorni dopo il lancio avvenuto nella tarda serata di mercoledì 17 aprile. NUTRISS è un esperimento dell’Università di Trieste realizzato in collaborazione con la Kayser Italia, attraverso il quale si cercherà di mantenere una composizione corporea ideale per l’astronauta evitando l’aumento del rapporto massa grassa/massa magra dovuto all’inattività da microgravità. Con NUTRISS sarà monitorata costantemente, anche pre e post volo, la massa e la composizione corporea di Parmitano. I singoli dati verranno inviati a terra al team scientifico che provvederà a dare ritorni all’astronauta per eventuali correzioni legate all’introito energetico. L’esperimento mira a far luce sulla fisiopatologia dei cambiamenti nella composizione corporea durante il volo spaziale a lungo termine. Questi risultati miglioreranno le prestazioni fisiche e la qualità della vita dell’astronauta durante il volo spaziale e ottimizzeranno le fasi di recupero degli astronauti sulla Terra dopo l’atterraggio. I dati sperimentali ottenuti potrebbero, inoltre, essere usati nella gestione clinica di pazienti immobilizzati malnutriti e/o obesi, migliorando così la qualità della vita umana sulla Terra.

L’arrivo sulla ISS dei primi due esperimenti della missione Beyond targati ASI, trasportati dalla navetta cargo Cygnus, è previsto due giorni dopo il lancio avvenuto nella tarda serata di mercoledì 17 aprile. NUTRISS è un esperimento dell’Università di Trieste realizzato in collaborazione con la Kayser Italia, attraverso il quale si cercherà di mantenere una composizione corporea ideale per l’astronauta evitando l’aumento del rapporto massa grassa/massa magra dovuto all’inattività da microgravità. Con NUTRISS sarà monitorata costantemente, anche pre e post volo, la massa e la composizione corporea di Parmitano. I singoli dati verranno inviati a terra al team scientifico che provvederà a dare ritorni all’astronauta per eventuali correzioni legate all’introito energetico. L’esperimento mira a far luce sulla fisiopatologia dei cambiamenti nella composizione corporea durante il volo spaziale a lungo termine. Questi risultati miglioreranno le prestazioni fisiche e la qualità della vita dell’astronauta durante il volo spaziale e ottimizzeranno le fasi di recupero degli astronauti sulla Terra dopo l’atterraggio. I dati sperimentali ottenuti potrebbero, inoltre, essere usati nella gestione clinica di pazienti immobilizzati malnutriti e/o obesi, migliorando così la qualità della vita umana sulla Terra.

La tutela dell’apparto uditivo in orbita è il focus del secondo esperimento in partenza per la ISS: Acoustic Diagnostics. Guidato dall’università di Tor Vergata di Roma con il supporto del Campus Bio-Medico e di ALTEC, la sperimentazione intende valutare eventuali danni del sistema uditivo confrontando i risultati di numerosi test audiologici effettuati sugli astronauti prima e dopo la missione, e in relazione anche con i test obiettivi dell’udito durante la loro permanenza in orbita. Per questo è stato messo a punto un sistema innovativo per la misura dei prodotti di distorsione otoacustici (DPOAE), che garantisce elevata riproducibilità dei risultati sfruttando un particolare sistema di calibrazione dello stimolo nel canale uditivo e un’elevata risoluzione in frequenza. I risultati dei test permetteranno di evidenziare o di escludere danni all’apparato uditivo, anche di lieve entità e di natura transitoria, associabili alla permanenza nelle condizioni di rumore e microgravità caratteristiche della ISS, con evidenti implicazioni sulla progettazione di future missioni di lunga durata dedicate all’esplorazione del Sistema Solare.

“NUTRISS e Acoustic Diagnostics sono sviluppati da ASI per la prima volta nell’ambito di un accordo di cooperazione per l’utilizzo nazionale delle risorse ESA a bordo della Stazione Spaziale – spiega Giovanni Valentini, program manager dei due esperimenti e responsabile dell’utilizzazione delle risorse ASI sulla ISS – Proprio grazie a questo accordo, l’ASI ha la possibilità di condurre questi due esperimenti molto impegnativi, poiché richiederanno fino a circa 29 ore di lavoro e 14 sessioni sperimentali, nonché il coinvolgimento di Luca Parmitano per entrambi e anche dell’astronauta americano Andrew Morgan per Acoustic Diagnostics”. Le sessioni sperimentali per entrambi si terranno circa ogni mese. Per l’integrazione degli esperimenti e le operazioni in orbita ASI è supportata da un team industriale composto da ARGOTEC e Telespazio.

da Sorrentino | Apr 18, 2019 | Industria, Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

La navicella Cygnus, alla sua undicesima missione operativa per trasferire carichi verso la Stazione Spaziale Internazionale, è stata lanciata con successo alle 22.46 ora italiana di mercoledì 17 aprile, dalla base di lancio dalla base di lancio Wallops Flight Facility della Nasa, in Virginia, lanciatore Antares-230. La navetta cargo Cygnus NG-11 trasporta NUTRISS e Acoustic Diagnostics, i primi due dei sei esperimenti previsti per la missione Beyond, la seconda nello spazio per l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano, che partirà il 20 luglio e ricoprirà il ruolo di comandante della stazione nella seconda parte della sua permanenza in orbita. Cygnus è composta dal Modulo di Servizio della Northrop Grumman Innovation Systems dal Modulo Cargo Pressurizzato (PCM) in versione avanzata, sviluppato e costruito da Thales Alenia Space, che ha una capacità di carico di 3,5 tonnellate in un volume totale di 27 metri cubici.

La navicella Cygnus, alla sua undicesima missione operativa per trasferire carichi verso la Stazione Spaziale Internazionale, è stata lanciata con successo alle 22.46 ora italiana di mercoledì 17 aprile, dalla base di lancio dalla base di lancio Wallops Flight Facility della Nasa, in Virginia, lanciatore Antares-230. La navetta cargo Cygnus NG-11 trasporta NUTRISS e Acoustic Diagnostics, i primi due dei sei esperimenti previsti per la missione Beyond, la seconda nello spazio per l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano, che partirà il 20 luglio e ricoprirà il ruolo di comandante della stazione nella seconda parte della sua permanenza in orbita. Cygnus è composta dal Modulo di Servizio della Northrop Grumman Innovation Systems dal Modulo Cargo Pressurizzato (PCM) in versione avanzata, sviluppato e costruito da Thales Alenia Space, che ha una capacità di carico di 3,5 tonnellate in un volume totale di 27 metri cubici.

Quella lanciata è la versione “enhanced” del Modulo Cargo Pressurizzato, caratterizzata da nuova modalità di carico. A differenza di quanto avvenuto in precedenza, quando tutti i carichi utili dovevano essere collocati all’interno del modulo circa quattro giorni prima del lancio, il caricamento di esperimenti scientifici urgenti – inclusi topi vivi – nel Cygnus avviene solo 24 ore prima del lancio. L’undicesima missione di Cygnus è stata ribattezzata con il nome di Roger Chaffee, l’astronauta dell’Apollo 1 perito in un incendio scoppiato durante un pad test. È previsto che Cygnus resti nella Stazione Spaziale Internazionale fino al mese di luglio, quando si celebrerà il cinquantesimo anniversario della missione Apollo 11 ed è atteso l’equipaggio della Soyuz Ms-13 che comprende Parmitano, Skvorcov e Morgan. La S.S. Roger Chaffee dimostrerà, inoltre, anche la capacità della navicella Cygnus di rimanere in orbita dopo la separazione dalla Stazione Spaziale, in supporto a operazioni di servizio come piattaforme per ricerche scientifiche nelle missioni future.

Thales Alenia Space fornisce i moduli cargo a Northrop Grumman fin dall’inizio del Programma Cygnus. Il primo contratto nel 2009 prevedeva il trasporto di nove moduli, mentre il secondo contratto, nel 2016, ne aggiungeva altri nove. Undici PCM operativi più un modulo demo sono stati lanciati fino ad oggi, quattro in versione originale e otto nella versione enhanced. Costruiti da Thales Alenia Space usando un nuovo sistema di saldatura ad attrito, la caratteristica di questo nuovo modulo è un peso più leggero e un design più efficiente che aumenta il peso di carico e il volume, con la capacità di accogliere carichi nonstandard.

da Sorrentino | Apr 11, 2019 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

Primi risultati scientifici dagli strumenti a bordo della Trace Gas Orbiter (TGO), la sonda della missione ExoMars in orbita attorno a Marte, frutto dell’analisi di un team internazionale che vede la partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). I dati raccolti si riferiscono alla ricerca di metano nell’atmosfera del Pianeta Rosso e all’analisi delle polveri sospese. La missione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e RosCosmos ExoMars ha utilizzato strumenti che vedono un fondamentale contributo italiano, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista tecnologico e industriale, con Thales Alenia Space Italia alla guida della progettazione di entrambe le missioni ExoMars e il forte supporto fornito dall’ASI.

Primi risultati scientifici dagli strumenti a bordo della Trace Gas Orbiter (TGO), la sonda della missione ExoMars in orbita attorno a Marte, frutto dell’analisi di un team internazionale che vede la partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). I dati raccolti si riferiscono alla ricerca di metano nell’atmosfera del Pianeta Rosso e all’analisi delle polveri sospese. La missione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e RosCosmos ExoMars ha utilizzato strumenti che vedono un fondamentale contributo italiano, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista tecnologico e industriale, con Thales Alenia Space Italia alla guida della progettazione di entrambe le missioni ExoMars e il forte supporto fornito dall’ASI.

“La sonda TGO”, spiegano Giancarlo Bellucci e Giuseppe Etiope, i due ricercatori italiani dell’INAF e dell’INGV che hanno collaborato allo studio, “attraverso i due spettrometri ad alta precisione NOMAD e ACS, ha scandagliato l’atmosfera di Marte a varie latitudini da aprile ad agosto del 2018 non rilevando, in questa fascia spazio-temporale, il metano. Il gas potrebbe però esistere a concentrazioni inferiori rispetto a quelle rilevabili dagli strumenti (0.05 parti per miliardo in volume, o ppbv)”. Tale risultato è solo apparentemente in contrasto con le precedenti rilevazioni di metano effettuate attraverso telescopi terrestri, il rover Curiosity della NASA e, recentemente, attraverso la sonda europea Mars Express, e apre a nuove interpretazioni poiché sulla base delle conoscenze attuali, il metano, una volta rilasciato nell’atmosfera di Marte, dovrebbe diffondersi velocemente ovunque, persistendo per alcune centinaia di anni.

“In particolare”, prosegue Giancarlo Bellucci dell’INAF, “il metano su Marte sembra apparire e scomparire velocemente, suggerendo la presenza di un meccanismo di distruzione in grado di rimuovere efficientemente tale gas dall’atmosfera. Diversi meccanismi sono già stati proposti e alcuni di questi sembrano essere in grado di spiegare le variazioni spazio-temporali osservate. Tuttavia, si tratta ancora di risultati preliminari di simulazioni o di esperimenti eseguiti in laboratorio su campioni limitati, la cui validità e importanza statistica dovrà essere dimostrata da ulteriori studi”. Alcuni ricercatori considerano plausibile la variabilità della presenza di metano nell’atmosfera marziana.

“Il metano”, chiarisce Giuseppe Etiope dell’INGV, “potrebbe essere prodotto all’interno del pianeta e la sua migrazione e fuoriuscita nell’atmosfera potrebbe avvenire solo in certe zone, geologicamente idonee, specialmente dove esistono faglie e fratture nelle rocce. Abbiamo già verificato in studi precedenti che, come sulla Terra, questa fuoriuscita di gas dalle rocce può essere episodica e saltuaria. Questo spiegherebbe in parte le variazioni di metano rilevate finora. Rimane però l’ipotesi del meccanismo di rimozione rapida del gas dall’atmosfera: questo è l’aspetto da scoprire nel prossimo futuro. Comunque la sonda TGO non rileva metano in concentrazioni al di sotto di 0.05 ppbv. Con questo limite è ancora possibile avere emissioni locali di metano, simili ad alcune osservate sulla Terra, che una volta diluite nell’atmosfera marziana darebbero luogo a una bassa concentrazione di fondo. Il metano potrebbe dunque essere rilevato solo in prossimità della zona di emissione e in un periodo non troppo lontano dall’evento di rilascio”.

Inoltre, al fine di analizzare le polveri sospese, i due spettrometri a bordo della sonda TGO hanno realizzato le prime misurazioni ad alta risoluzione dell’atmosfera marziana durante una tempesta di sabbia con il metodo dell’occultazione solare, osservando cioè come la luce del Sole viene assorbita nell’atmosfera, rivelando così la composizione chimica dei suoi costituenti. “La misura del profilo verticale dell’acqua in condizioni di tempesta di polvere globale ha permesso di determinare gli effetti del riscaldamento atmosferico sulla distribuzione del vapore acqueo”, spiega Giancarlo Bellucci. “In condizioni normali, infatti, il vapore acqueo condensa sotto i 40 km. A causa della tempesta globale, invece, l’atmosfera si riscalda e il vapore acqueo può migrare a quote più elevate. Questo meccanismo era previsto dai modelli di circolazione atmosferica ma questa è la prima volta che viene osservato. La sonda TGO, inoltre, ha anche misurato per la prima volta la distribuzione verticale di un isotopo dell’acqua, importante per la comprensione della storia dell’acqua su Marte”. Ciò ha permesso di ricostruire la distribuzione verticale del vapore acqueo e dell’acqua semi-pesante (in cui uno dei due atomi di idrogeno è sostituito da un atomo di deuterio, una forma di idrogeno con un neutrone aggiuntivo) dalla prossimità della superficie marziana fino a oltre 80 km di altezza. I nuovi risultati evidenziano l’azione che esercita la polvere presente nell’atmosfera sul vapore d’acqua, così come la perdita di atomi di idrogeno nello spazio. “Alle latitudini settentrionali”, conclude Ann Carine Vandaele, del Royal Belgian Institute for Space Aeronomy (BIRA-IASB) e principal investigator di NOMAD, “abbiamo osservato nuvole di polvere a quote di circa 25-40 km che in precedenza non erano state rilevate, mentre alle latitudini meridionali abbiamo visto strati di polvere spostarsi a quote più alte”.

da Sorrentino | Mar 22, 2019 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Servizi Satellitari

Il razzo Vega dell’Agenzia Spaziale Europea, progettato e costruito in Italia da Avio, ha messo in orbita il satellite Prisma, acronimo di “PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa”, che condurrà missione prototipale dell’Agenzia spaziale italiana sviluppata per testare tecnologie iperspettrali per l’osservazione della Terra. Il lancio è avvenuto alle 2:50 (ora italiana) della notte tra il 21 e il 22 marzo dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana Francese, sotto la responsabilità di Arianespace. Una missione che esalta le capacità dell’Italia in campo spaziale, combinando le tecnologie satellitari avanzate con l’affidabilità del lanciatore. Il satellite Prisma, frutto della collaborazione tra imprese italiane, guidate da Ohb Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti – terra, volo e lancio – e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica, sarà in grado di monitorare lo stato delle risorse naturali, la qualità dell’aria e i livelli di inquinamento su scala globale da un’orbita di 620 chilometri di quota. Fondamentale, a tale riguardo, la precisione e l’affidabilità di Vega, che a distanza di quatto mesi dall’ultimo lancio ha realizzato con successo la sua 14esima missione, 12 delle quali servite ad avviare missioni dedicate all’osservazione della Terra. Prisma è un satellite innovativo, dotato di una strumentazione elettro-ottica, in grado di lavorare in numerose bande disposte dal visibile al vicino infrarosso, fino all’infrarosso ad onde corte, che permetterà di studiare il nostro pianeta in profondità, riuscendo ad acquisire dati sulla composizione chimica delle aree osservate. A differenza dei sensori ottici passivi satellitari attualmente operativi, che registrano la radiazione solare riflessa dal nostro pianeta in un numero limitato di bande spettrali – solitamente al massimo una decina -, la strumentazione a bordo del satellite è in grado di acquisire 239 bande spettrali, più il canale pancromatico. Di conseguenza, le misurazioni permetteranno agli scienziati di perfezionare le conoscenze riguardanti le risorse naturali e i principali processi ambientali in atto, come i fenomeni legati al cambiamento climatico. Il centro di controllo della missione è stato realizzato da Telespazio mentre l’acquisizione e l’elaborazione dei dati avverrà al Centro Spaziale dell’Agenzia Spaziale Italiana a Matera. Piena conferma anche per il lanciatore Vega, progettato, sviluppato e realizzato da Avio nello stabilimento laziale di Colleferro, in grado di collocare in orbita satelliti di massa fino a 1.500 kg, che dalla sua entrata in servizio nel 2012 ha compiuto 14 lanci, tutti coronati da successo. Nel corso del 2019 è previsto l’arrivo della versione più performante denominata Vega C e, dal 2024 dal Vega E (Evolution), il cui nuovo motore a ossigeno liquido e metano dello stadio superiore, M10, è stato testato con successo nel mese di novembre 2018.

Il Laboratorio Analitico (ALD), il cuore del Rover per la missione ESA Exomars 2020, è stato integrato e testato con successo da Thales Alenia Space nel suo sito di Torino. Ora questo prezioso blocco scientifico è pronto per essere integrato nel Rover, denominato Rosalind Franklin, fornito da Airbus Defense and Space nel Regno Unito. Il Rover europeo sarà il primo in grado di scavare a una profondità di due metri su Marte, dove potrebbero essere ancora conservati biomarcatori antichi resistiti all’ostilità dell’ambiente esposto a radiazioni, eaccoglierne poi campioni. Il Laboratorio Analitico (ALD) svolgerà questo compito analizzando i campioni, in modo particolare derivati della pirolisi/sostanze chimiche, rilevando potenziali gruppi organici nell’ambito della tipizzazione della mineralogia del campione del terreno prelevato con una risoluzione microscopica senza precedenti.

Il Laboratorio Analitico (ALD), il cuore del Rover per la missione ESA Exomars 2020, è stato integrato e testato con successo da Thales Alenia Space nel suo sito di Torino. Ora questo prezioso blocco scientifico è pronto per essere integrato nel Rover, denominato Rosalind Franklin, fornito da Airbus Defense and Space nel Regno Unito. Il Rover europeo sarà il primo in grado di scavare a una profondità di due metri su Marte, dove potrebbero essere ancora conservati biomarcatori antichi resistiti all’ostilità dell’ambiente esposto a radiazioni, eaccoglierne poi campioni. Il Laboratorio Analitico (ALD) svolgerà questo compito analizzando i campioni, in modo particolare derivati della pirolisi/sostanze chimiche, rilevando potenziali gruppi organici nell’ambito della tipizzazione della mineralogia del campione del terreno prelevato con una risoluzione microscopica senza precedenti.

L’arrivo sulla ISS dei primi due esperimenti della missione Beyond targati ASI, trasportati dalla navetta cargo Cygnus, è previsto due giorni dopo il lancio avvenuto nella tarda serata di mercoledì 17 aprile. NUTRISS è un esperimento dell’Università di Trieste realizzato in collaborazione con la Kayser Italia, attraverso il quale si cercherà di mantenere una composizione corporea ideale per l’astronauta evitando l’aumento del rapporto massa grassa/massa magra dovuto all’inattività da microgravità. Con NUTRISS sarà monitorata costantemente, anche pre e post volo, la massa e la composizione corporea di Parmitano. I singoli dati verranno inviati a terra al team scientifico che provvederà a dare ritorni all’astronauta per eventuali correzioni legate all’introito energetico. L’esperimento mira a far luce sulla fisiopatologia dei cambiamenti nella composizione corporea durante il volo spaziale a lungo termine. Questi risultati miglioreranno le prestazioni fisiche e la qualità della vita dell’astronauta durante il volo spaziale e ottimizzeranno le fasi di recupero degli astronauti sulla Terra dopo l’atterraggio. I dati sperimentali ottenuti potrebbero, inoltre, essere usati nella gestione clinica di pazienti immobilizzati malnutriti e/o obesi, migliorando così la qualità della vita umana sulla Terra.

L’arrivo sulla ISS dei primi due esperimenti della missione Beyond targati ASI, trasportati dalla navetta cargo Cygnus, è previsto due giorni dopo il lancio avvenuto nella tarda serata di mercoledì 17 aprile. NUTRISS è un esperimento dell’Università di Trieste realizzato in collaborazione con la Kayser Italia, attraverso il quale si cercherà di mantenere una composizione corporea ideale per l’astronauta evitando l’aumento del rapporto massa grassa/massa magra dovuto all’inattività da microgravità. Con NUTRISS sarà monitorata costantemente, anche pre e post volo, la massa e la composizione corporea di Parmitano. I singoli dati verranno inviati a terra al team scientifico che provvederà a dare ritorni all’astronauta per eventuali correzioni legate all’introito energetico. L’esperimento mira a far luce sulla fisiopatologia dei cambiamenti nella composizione corporea durante il volo spaziale a lungo termine. Questi risultati miglioreranno le prestazioni fisiche e la qualità della vita dell’astronauta durante il volo spaziale e ottimizzeranno le fasi di recupero degli astronauti sulla Terra dopo l’atterraggio. I dati sperimentali ottenuti potrebbero, inoltre, essere usati nella gestione clinica di pazienti immobilizzati malnutriti e/o obesi, migliorando così la qualità della vita umana sulla Terra.

La navicella Cygnus, alla sua undicesima missione operativa per trasferire carichi verso la Stazione Spaziale Internazionale, è stata lanciata con successo alle 22.46 ora italiana di mercoledì 17 aprile, dalla base di lancio dalla base di lancio Wallops Flight Facility della Nasa, in Virginia, lanciatore Antares-230. La navetta cargo Cygnus NG-11 trasporta NUTRISS e Acoustic Diagnostics, i primi due dei sei esperimenti previsti per la missione Beyond, la seconda nello spazio per l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano, che partirà il 20 luglio e ricoprirà il ruolo di comandante della stazione nella seconda parte della sua permanenza in orbita. Cygnus è composta dal Modulo di Servizio della Northrop Grumman Innovation Systems dal Modulo Cargo Pressurizzato (PCM) in versione avanzata, sviluppato e costruito da Thales Alenia Space, che ha una capacità di carico di 3,5 tonnellate in un volume totale di 27 metri cubici.

La navicella Cygnus, alla sua undicesima missione operativa per trasferire carichi verso la Stazione Spaziale Internazionale, è stata lanciata con successo alle 22.46 ora italiana di mercoledì 17 aprile, dalla base di lancio dalla base di lancio Wallops Flight Facility della Nasa, in Virginia, lanciatore Antares-230. La navetta cargo Cygnus NG-11 trasporta NUTRISS e Acoustic Diagnostics, i primi due dei sei esperimenti previsti per la missione Beyond, la seconda nello spazio per l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano, che partirà il 20 luglio e ricoprirà il ruolo di comandante della stazione nella seconda parte della sua permanenza in orbita. Cygnus è composta dal Modulo di Servizio della Northrop Grumman Innovation Systems dal Modulo Cargo Pressurizzato (PCM) in versione avanzata, sviluppato e costruito da Thales Alenia Space, che ha una capacità di carico di 3,5 tonnellate in un volume totale di 27 metri cubici.

Primi risultati scientifici dagli strumenti a bordo della Trace Gas Orbiter (TGO), la sonda della missione ExoMars in orbita attorno a Marte, frutto dell’analisi di un team internazionale che vede la partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). I dati raccolti si riferiscono alla ricerca di metano nell’atmosfera del Pianeta Rosso e all’analisi delle polveri sospese. La missione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e RosCosmos ExoMars ha utilizzato strumenti che vedono un fondamentale contributo italiano, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista tecnologico e industriale, con Thales Alenia Space Italia alla guida della progettazione di entrambe le missioni ExoMars e il forte supporto fornito dall’ASI.

Primi risultati scientifici dagli strumenti a bordo della Trace Gas Orbiter (TGO), la sonda della missione ExoMars in orbita attorno a Marte, frutto dell’analisi di un team internazionale che vede la partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). I dati raccolti si riferiscono alla ricerca di metano nell’atmosfera del Pianeta Rosso e all’analisi delle polveri sospese. La missione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e RosCosmos ExoMars ha utilizzato strumenti che vedono un fondamentale contributo italiano, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista tecnologico e industriale, con Thales Alenia Space Italia alla guida della progettazione di entrambe le missioni ExoMars e il forte supporto fornito dall’ASI.