da Sorrentino | Gen 2, 2018 | Missioni, Primo Piano, Programmi

Festeggiare il Natale su Marte (virtualmente) e salutare il 2018 sulla Terra. Nella realtà non potrebbe accadere, ma ciò è stato possibile per l’equipaggio della missione simulata che si è svolta nella base Mars Desert Research Center nel deserto dello Utah dalla mezzanotte (ora italiana) di sabato 16 dicembre 2017 (le 5 pomeridiane nello Utah), e conclusasi alle 7 del mattino (ora italiana) del 1 gennaio 2018. Al comando della missione, per la seconda volta a distanza di un anno, la bioingegnere italiana Ilaria Cinelli. Sette i componenti l’equipaggio, espressione di un team internazionale, che ha sperimentato condizioni di vita e lavoro esattamente come se si trovassero sulla superficie del Pianeta Rosso. Una componente dissimile la forza di gravità. La base della Mars Society si trova nello stato sud-occidentale degli USA, il cui deserto offre clima, paesaggi e varietà geologiche analoghe a quelle marziane, combinazioni uniche che non si possono avere in altri deserti.

Festeggiare il Natale su Marte (virtualmente) e salutare il 2018 sulla Terra. Nella realtà non potrebbe accadere, ma ciò è stato possibile per l’equipaggio della missione simulata che si è svolta nella base Mars Desert Research Center nel deserto dello Utah dalla mezzanotte (ora italiana) di sabato 16 dicembre 2017 (le 5 pomeridiane nello Utah), e conclusasi alle 7 del mattino (ora italiana) del 1 gennaio 2018. Al comando della missione, per la seconda volta a distanza di un anno, la bioingegnere italiana Ilaria Cinelli. Sette i componenti l’equipaggio, espressione di un team internazionale, che ha sperimentato condizioni di vita e lavoro esattamente come se si trovassero sulla superficie del Pianeta Rosso. Una componente dissimile la forza di gravità. La base della Mars Society si trova nello stato sud-occidentale degli USA, il cui deserto offre clima, paesaggi e varietà geologiche analoghe a quelle marziane, combinazioni uniche che non si possono avere in altri deserti.

L’obiettivo è l’allenamento del singolo alla resistenza fisica e mentale, alla gestione di risorse in ambienti estremi e confinati, allo sviluppo e all’innovazione della futura tecnologia. Un isolamento vissuto a 360 gradi e un contesto in cui ognuno degli astronauti analoghi ha condotti esperimenti e si è misurati con la propria capacità di gestire le particolari condizioni logistiche. Lo stress da isolamento è una delle caratteristiche più impattanti delle missioni marziane, anche di quelle simulate che si svolgono nel bel mezzo del deserto a circa tre ore di auto dalla città più vicina. Ilaria Cinelli, alla sua terza esperienza allo MRDS (la seconda da comandante) ha insegnato al gruppo come gestire i propri limiti per portare avanti la missione in piena sintonia e condivisione. Mars Planet, sezione italiana di Mars Society, ha fornito alla missione la tecnologia software per simulare le condizioni di stress psicofisico degli astronauti analoghi che operano nell’ambiente remoto. Il Mdrs-Mars Desert Research Center è costituito da uno habitat di forma cilindrica del diametro di otto metri, costruito nel 2001 e adattato ad ospitare almeno 7 membri. Lo hab è connesso al Musk Observatory (osservatorio astronomico) e alla GreenHab. Tutt’intorno un clima, il paesaggio e una varietà geologica analoghi alla natura estrema dell’ambiente marziano.

da Sorrentino | Dic 20, 2017 | Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Qui Houston, vi parla Paolo Nespoli. L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, reduce dalla missione Vita che lo ha visto a bordo della stazione spaziale internazionale per 139 giorni, ha tenuto la sua prima conferenza stampa, meglio definibile dialogo a distanza aperto e di grande interesse contenutistico con i giornalisti. Nespoli ripercorre le fasi del rientro sulla Terra, sottolineando che l’ingresso in atmosfera è avvenuto con un ritardo di otto secondi che alla fine corrisponde ad altrettanti chilometri di scostamento dal punto di contatto sulla superficie. Spiega che, rispetto alla precedente esperienza, ha patito meno le forti sollecitazioni e goduto del vantaggio di essere usciti relativamente subito dalla capsula, aiutati anche dalla temperatura esterna di quasi -20°. Una volta all’esterno, la piacevolezza dell’aria fredda sul viso.

Qui Houston, vi parla Paolo Nespoli. L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, reduce dalla missione Vita che lo ha visto a bordo della stazione spaziale internazionale per 139 giorni, ha tenuto la sua prima conferenza stampa, meglio definibile dialogo a distanza aperto e di grande interesse contenutistico con i giornalisti. Nespoli ripercorre le fasi del rientro sulla Terra, sottolineando che l’ingresso in atmosfera è avvenuto con un ritardo di otto secondi che alla fine corrisponde ad altrettanti chilometri di scostamento dal punto di contatto sulla superficie. Spiega che, rispetto alla precedente esperienza, ha patito meno le forti sollecitazioni e goduto del vantaggio di essere usciti relativamente subito dalla capsula, aiutati anche dalla temperatura esterna di quasi -20°. Una volta all’esterno, la piacevolezza dell’aria fredda sul viso.

Sollecitato a dare una interpretazione al valore dell’attività in orbita, AstroPaolo sottolinea l’importanza della stazione spaziale come laboratorio per nuove ricadute scientifiche e tecnologiche. “E’ fondamentale fare ricerca, che si cerchi di esplorare il mondo esterno, scoprire che ci sono tantissime cose da imparare. Attraverso la scienza riusciamo a vivere meglio e utilizzare le risorse di cui disponiamo – dichiara Nespoli – La ISS è un posto unico, il luogo della microgravità, che ci obbliga a lavorare in un modo diverso e quindi a imparare ad adeguarci alle condizioni a contorno. E’ importante per le agenzie spaziali e in generale per il mondo disporre di questo laboratorio orbitale, dove si portano solo attività che si possono fare solo in quelle condizioni. Per la maggior parte si tratta di ricerche di base. La ricerca ha successo quando ci si imbatte in qualcosa di nuovo, che non conosciamo”.

Nespoli spiega che nella seconda missione di lunga durata i tempi di adattamento si sono ridotti. “Momenti difficili? Parlerei piuttosto di criticità, come quando si manovra il braccio robotico. Ovviamente anche quando ti rendi conto che stai eseguendo un esperimento per il quale centinaia o migliaia di persona avevano lavorato”.

Invitato a parlare del futuro, l’astronauta confessa di attendere con ansia il momento in cui tutti avranno la possibilità di andare nello spazio e vivere la sua esperienza. E agli studenti egli rivolge la raccomandazione a inseguire i loro sogni. “Come immagino il futuro? Sempre difficile da prevedere, ma spero che presto ricominceremo a viaggiare al di fuori dell’orbita bassa terrestre, tornare sulla Luna e possibilmente andare su Marte. Una stazione intorno alla Luna, così come una base lunare, ci aiuterebbe a testare le condizioni del viaggio interplanetario. Lo ritengo un passo importante nella conoscenza e nell’evoluzione dell’umanità. Però dobbiamo sganciarci dalle differenze nazionali e lavorare come espressione del mondo”.

Nespoli rivendica il ruolo di cavia: dopo il rientro mi sono stati prelevati il sangue così comne campioni di fibra muscolare, per cercare di capire come si comporta il corpo durante e dopo la missione. La figura dell’astronauta eroe ha lasciato posto all’operatore dello spazio. Siamo gli occhi, le braccia e le mani degli scienziati che stanno sulla Terra. Spero di continuare a fornire il mio contributo nel viaggio verso la conoscenza”.

“Quali progetti nell’immediato? Verrà il momento in cui lascerò l’ESA, ma intanto tornerò subito a parlare alle scuole e alla gente. Ora c’è il post flight di sei mesi dedicata alla riabilitazione, in cui siamo impegnati a raccogliere dati, poi i debrifing tecnici, e il ritorno in Italia, a febbraio, insieme all’equipaggio che ha condiviso con me i cinque mesi a bordo della stazione”.

Quanto alla riabilitazione, Nespoli spiega che dopo il rientro c’è un periodo di 21 giorni in cui l’astronauta è legato a una rigida agenda. La riabilitazione avviene anche a livello psicologico, tocca vari aspetti. C’è quella del sistema vestibolare per riabituare il corpo alla postura, e dei i muscoli del collo e della spalla non più abituati a sostenere la testa. Tutti temi che si riconducono alla capacità di adattamento. Circa i paragoni tra le tre missioni a cui ha partecipato nell’arco di dieci anni, Nespoli paragona il primo viaggio sullo Space Shuttle a un campeggio di 15 giorni, nelle successive due missioni di lunga durata è dovuto diventare forzatamente un extraterrestre. E dopo appena conclusa non si senta un 60enne. “Mi piacerebbe tornare in orbita da turista e sogno il giorno in cui si potrà acquistare un biglietto su internet per andare nello spazio”.

I futuri astronauti saranno molto preparati. Oltre a possedere, come già avviene, un paio d’anni di addestramento, si vedranno affidare compiti tecnici, a cominciare da quello di Capcom, ovvero Capsule communicator, con ruolo di contatto tra gli astronauti in orbita e il centro di controllo a terra, e attività di supporto agli esperimenti. “Oggi andare nello spazio è frutto di un lavoro di team. Le interazioni tra equipaggi e centro di controllo saranno sempre più avanzate e sarò io a imparare dalla nuova generazione di astronauti” – chiosa Paolo Nespoli, il quale saluta e ringrazia le agenzie spaziali italiana e europea, ribadendo che “insieme possiamo andare lontano”.

da Sorrentino | Dic 17, 2017 | Missioni, Primo Piano

Ilaria Cinelli, 32enne bioingegnere italiana e membro di Mars Planet, sezione italiana della Mars Society, saluta il 2017 come lo aveva iniziato: ancora, per la seconda volta, nel ruolo di comandante di un equipaggio impegnato in una missione analoga marziana nella base remota al al Mars Desert Research Center (MDRS) di Hanksville, nello stato americano dello Utah, dove si simulano le condizioni di vita e lavoro sul Pianeta Rosso. Dopo essere stata la prima italiana designata al comando di questo tipo di missione, la n. 172 svoltasi dal 31 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017, Ilaria Cinelli si è vista accreditare nuovamente il ruolo di comandante nella missione MRDS 185, scattata alla mezzanotte ora italiana di sabato 16 dicembre (le 5 pomeridiane nel deserto dello Utah) e che si conclude il 31 dicembre 2017. Un traguardo prestigioso per l’astronauta analoga italiana, che alle spalle vanta anche l’esperienza maturata tra il 28 novembre e il 13 dicembre 2015, quando fece parte della spedizione 158 in qualità di scienziata e bioingegnere. Come quelle precedenti, la missione 185 comandata da Ilaria Cinelli prevede il confinamento dei sette componenti l’equipaggio nella base permanente realizzata in un’area desertica che per le caratteristiche geomorfologiche richiama quelle tipiche delle pianure marziane. Durante la missione saranno analizzati gli effetti prodotti dalla permanenza in un ambiente confinato sulla nutrizione, sull’equilibrio fisiologico indossando sensori per monitorare battito cardiaco, pressione e temperatura corporea, e sul sonno facendo ricorso a una maschera dotata di recettori per registrare le onde cerebrali. Mars Planet, sezione italiana di Mars Society, che ha sede a Curno in provincia di Bergamo, fornisce alla missione la tecnologia software per simulare le condizioni di stress psicofisico degli astronauti analoghi che operano nell’ambiente remoto. Questi test rientrano nell’area di ricerca legati agli “human factors”. Va ricordato, infatti, che il tempo della missione saranno calcolati secondo la durata del giorno marziano (Sol), che corrisponde a 24 ore 39 minuti e 35 secondi. Oltre a eseguire una serie di esperimenti sulla realtà aumentata servendosi di un visore avanzato, Ilaria Cinelli testerà la fattibilità di alcuni progetti sviluppati dall’ISIA di Firenze (Istituto Superiore universitario per le Industrie Artistiche), in collaborazione con Mars Planet, tra cui quello relativo alla creazione di un guanto da astronauta dotato di sensori tattili. Ilaria Cinelli, fiorentina, laureata in ingegneria biomedica all’Università di Pisa nel 2012, membro dell’associazione medica aerospaziale (AsMA) ed eletta segretario della Aerospace Human Factor Association (AsHFA) per il triennio 2016-2019, svolge da dicembre 2013 il dottorato di ricerca in bioingegneria alla National University irlandese a Galway, su analisi degli elementi finiti e modellazione computazionale elettromeccanica di tessuto biologico con particolare attenzione alle cellule nervose e cardiache.

Ilaria Cinelli, 32enne bioingegnere italiana e membro di Mars Planet, sezione italiana della Mars Society, saluta il 2017 come lo aveva iniziato: ancora, per la seconda volta, nel ruolo di comandante di un equipaggio impegnato in una missione analoga marziana nella base remota al al Mars Desert Research Center (MDRS) di Hanksville, nello stato americano dello Utah, dove si simulano le condizioni di vita e lavoro sul Pianeta Rosso. Dopo essere stata la prima italiana designata al comando di questo tipo di missione, la n. 172 svoltasi dal 31 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017, Ilaria Cinelli si è vista accreditare nuovamente il ruolo di comandante nella missione MRDS 185, scattata alla mezzanotte ora italiana di sabato 16 dicembre (le 5 pomeridiane nel deserto dello Utah) e che si conclude il 31 dicembre 2017. Un traguardo prestigioso per l’astronauta analoga italiana, che alle spalle vanta anche l’esperienza maturata tra il 28 novembre e il 13 dicembre 2015, quando fece parte della spedizione 158 in qualità di scienziata e bioingegnere. Come quelle precedenti, la missione 185 comandata da Ilaria Cinelli prevede il confinamento dei sette componenti l’equipaggio nella base permanente realizzata in un’area desertica che per le caratteristiche geomorfologiche richiama quelle tipiche delle pianure marziane. Durante la missione saranno analizzati gli effetti prodotti dalla permanenza in un ambiente confinato sulla nutrizione, sull’equilibrio fisiologico indossando sensori per monitorare battito cardiaco, pressione e temperatura corporea, e sul sonno facendo ricorso a una maschera dotata di recettori per registrare le onde cerebrali. Mars Planet, sezione italiana di Mars Society, che ha sede a Curno in provincia di Bergamo, fornisce alla missione la tecnologia software per simulare le condizioni di stress psicofisico degli astronauti analoghi che operano nell’ambiente remoto. Questi test rientrano nell’area di ricerca legati agli “human factors”. Va ricordato, infatti, che il tempo della missione saranno calcolati secondo la durata del giorno marziano (Sol), che corrisponde a 24 ore 39 minuti e 35 secondi. Oltre a eseguire una serie di esperimenti sulla realtà aumentata servendosi di un visore avanzato, Ilaria Cinelli testerà la fattibilità di alcuni progetti sviluppati dall’ISIA di Firenze (Istituto Superiore universitario per le Industrie Artistiche), in collaborazione con Mars Planet, tra cui quello relativo alla creazione di un guanto da astronauta dotato di sensori tattili. Ilaria Cinelli, fiorentina, laureata in ingegneria biomedica all’Università di Pisa nel 2012, membro dell’associazione medica aerospaziale (AsMA) ed eletta segretario della Aerospace Human Factor Association (AsHFA) per il triennio 2016-2019, svolge da dicembre 2013 il dottorato di ricerca in bioingegneria alla National University irlandese a Galway, su analisi degli elementi finiti e modellazione computazionale elettromeccanica di tessuto biologico con particolare attenzione alle cellule nervose e cardiache.

Per ulteriori informazioni:

http://mdrs.marssociety.org

https://mars-mission.wixsite.com/mdrscrew185

https://www.facebook.com/MDRS-Crew-185-1697826307187734/

https://twitter.com/MDRSCrew185

www.marsplanet.org

da Sorrentino | Dic 15, 2017 | Missioni, Primo Piano, Programmi

Mars Planet, chapter italiano di Mars Society, partecipa alla missione Amadee 2018, condotta da Austrian Space Forum per simulare attività in situazioni e analogie operative riconducibili all’ambiente marziano, che si svolgerà nel deserto dell’Oman nel mese di febbraio 2018 e coinvolge partner di ricerca di oltre 20 Paesi. Nella missione Amadee 2018, Mars Planet collabora con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università di Perugia in relazione a tre esperimenti basati su applicazioni di realtà virtuale e rispettivamente legati alla simulazione del funzionamento di una serra marziana, all’analisi dei dati rilevati da uno spettrometro che fornisce i valori di radianza del terreno e in più da uno scanner (impiegato dall’Università di Perugia) che fornisce una rappresentazione del sottosuolo con la finalità di mappare porzioni del campo di missione. Il set di esperimenti si inserisce nell’ambito della ricerca legata alla simulazione di attività spaziali in ambienti analoghi marziani. La partecipazione alla missione Amadee 2018 rientra nel progetto, elaborato da Mars Planet e denominato Mars City, per la realizzazione in Lombardia di un centro di ricerca e sviluppo di tecnologie multidisciplinare spaziali e industriali, propedeutiche all’esplorazione umana di Marte.

Mars Planet, chapter italiano di Mars Society, partecipa alla missione Amadee 2018, condotta da Austrian Space Forum per simulare attività in situazioni e analogie operative riconducibili all’ambiente marziano, che si svolgerà nel deserto dell’Oman nel mese di febbraio 2018 e coinvolge partner di ricerca di oltre 20 Paesi. Nella missione Amadee 2018, Mars Planet collabora con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università di Perugia in relazione a tre esperimenti basati su applicazioni di realtà virtuale e rispettivamente legati alla simulazione del funzionamento di una serra marziana, all’analisi dei dati rilevati da uno spettrometro che fornisce i valori di radianza del terreno e in più da uno scanner (impiegato dall’Università di Perugia) che fornisce una rappresentazione del sottosuolo con la finalità di mappare porzioni del campo di missione. Il set di esperimenti si inserisce nell’ambito della ricerca legata alla simulazione di attività spaziali in ambienti analoghi marziani. La partecipazione alla missione Amadee 2018 rientra nel progetto, elaborato da Mars Planet e denominato Mars City, per la realizzazione in Lombardia di un centro di ricerca e sviluppo di tecnologie multidisciplinare spaziali e industriali, propedeutiche all’esplorazione umana di Marte.

Nell’ambito della missione si condurranno 19 esperimenti proposti da istituzioni provenienti dal tutto il mondo sui temi delle geoscienze, robotica, ingegneria, con progetti su hardware, software e realtà virtuale, operazioni di superficie planetaria, fattori umani, con esperimenti su scienze sociali e umanistiche, e scienze della vita, tra cui astrobiologia. Ma anche progetti sugli aspetti più operativi della missione, gli equipaggiamenti e le tute spaziali, i sistemi robotici, nonché la pianificazione del volo e i flussi di lavoro a distanza per le missioni complesse, inclusa la comunicazione ritardata. A rappresentare l’Italia nella missione internazionale verso Marte figurano tre progetti nei settori della realtà virtuale e geoscienze a cura della stessa Agenzia Spaziale Italiana, Università di Perugia e l’organizzazione Mars Planet, e l’esperimento di biologia delle piante HortExtreme, l’orto consiste in un sistema a contenimento di 4 m2 dove vengono coltivate quattro specie di microverdure Il deserto del Dhofar – che si trova nell’omonimo governatorato, il più grande del Sultanato dell’Oman – è stato scelto come sito per la missione per alcune caratteristiche che lo rendono “somigliante” al Pianeta rosso, come ad esempio, le strutture sedimentarie risalenti al Paleocene e all’Eocene, le cupole saline del South Oman Salt Basin e le antiche aiuole fluviali, le superfici sabbiose e rocciose con grande variabilità nell’inclinazione. Il clima dell’Oman è un clima tropicale-desertico, con temperature previste a febbraio che variano tipicamente tra 16 e i 27 ° C e meno di 10 mm di precipitazioni.

“Si tratta di temi cruciali per le missioni finalizzate all’esplorazione umana e con un enorme potenziale di trasferimento a terra delle conoscenze per la risoluzione di problematiche quali la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica”, ha sottolineato Gabriele Mascetti, responsabile dell’Unità Volo Umano e Microgravità dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). “Questo nostro impegno nel settore di ricerca sui sistemi biorigenerativi di supporto alla vita ci fornirà informazioni utili nel nostro percorso verso la realizzazione di missione di esplorazione umana sul pianeta Marte. L’accordo con l’Austrian Space Forum si è potuto avviare grazie alla collaborazione e al supporto della Italian Mars Society”, conclude Mascetti. “L’obiettivo è quello di avvicinare sempre più le applicazioni sperimentali all’effettivo impiego in ambienti estremi e remoti, come quelli che i futuri equipaggi dovranno affrontare sulla superficie di Marte – dichiara Antonio Del Mastro, presidente di Mars Planet – Prim’ancora dello sbarco umano sul Pianeta Rosso queste stesse tecnologie, basate sulla realtà virtuale e aumentata, saranno fruibili per svariati impieghi a beneficio di attività professionali e industriali, di laboratorio e della formazione. come pure in campo medico e riabilitativo”.

Il progetto italiano HortExtreme è stato selezionato per la missione Amadee-18 in quanto in grado di sviluppare ecosistemi chiusi per la produzione in situ delle risorse necessarie alle missioni umane di esplorazione del Sistema Solare. “Il sistema di coltivazione idroponica che abbiamo messo a punto è del tipo ‘per allagamento’, in cui è presente un grande vassoio con un substrato inerte posto in modo che le piante possano ricevere luce e nutrimento a intervalli regolari modulati da sensori ad hoc che lavorano in tempo reale”, sottolinea Eugenio Benvenuto, responsabile Laboratorio Biotecnologie dell’ENEA. “Grazie all’ausilio di strumentazione all’avanguardia e di microcamere puntate sulle piante per tutto il periodo di missione, sia gli astronauti che tecnici e ricercatori dal nostro laboratorio in Casaccia, potranno monitorare quotidianamente consumi energetici e parametri di fisiologia vegetale dell’orto marziano, con l’obiettivo di dimostrare la produttività dell’ecosistema nelle condizioni estreme previste nella missione di simulazione. Un progetto che può aprire nuovi orizzonti applicativi per un’alimentazione che abbina alta qualità e alta resa”, conclude Benvenuto.

da Sorrentino | Dic 14, 2017 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

La missione VITA di lunga durata condotta da Paolo Nespoli a bordo della stazione spaziale internazionale si è conclusa, dopo 139 giorni, alle 9:38 di giovedì 14 dicembre con l’atterraggio steppa della regione di Arkalyk, nel Kazakhstan, della navicella Sojuz MS 05. Nella capsula, la stessa con cui a fine luglio 2017 era iniziata la Expedition 52/53, insieme all’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea gli altri due membri di equipaggio, l’americano Randy Bresnik e il russo Sergeij Riazanskij. Subito dopo l’atterraggio e l’uscita dalla Soyuz in posizione seduta, aiutato dalle squadre dell’agenzia Roscosmos, Nespoli è apparso visibilmente provato ma sorridente e sereno. Sommando le due precedenti missioni in orbita svolte nel 2007 e tra il 2010 e 2011, Nespoli (che a 60 anni compiuti nel mese di aprile è il più anziano astronauta europeo, terzo in assoluto dopo John Glenn che tornò in orbita a 77 anni e Story Musgrave che volò da ultrasessantenne sullo Space Shuttle) ha accumulato 350 giorni di permanenza e compiuto 5mila orbite intorno alla Terra. La missione VITA dell’ASI è stata la terza di lunga durata dell’ASI dopo quella denominata Volare di Luca Parmitano nel 2013 e Futura di Samantha Cristoforetti nel 2014, tutte rientranti nell’accordo bilaterale ASI-NASA. La missione VITA, acronimo di Vitalità, Innovazione, Tecnologia e Abilità, ha avuto come simbolo l’opera “Il Terzo Paradiso” del Maestro Michelangelo Pistoletto ed è stata riassunta nella app chiamata Spac3.

La missione VITA di lunga durata condotta da Paolo Nespoli a bordo della stazione spaziale internazionale si è conclusa, dopo 139 giorni, alle 9:38 di giovedì 14 dicembre con l’atterraggio steppa della regione di Arkalyk, nel Kazakhstan, della navicella Sojuz MS 05. Nella capsula, la stessa con cui a fine luglio 2017 era iniziata la Expedition 52/53, insieme all’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea gli altri due membri di equipaggio, l’americano Randy Bresnik e il russo Sergeij Riazanskij. Subito dopo l’atterraggio e l’uscita dalla Soyuz in posizione seduta, aiutato dalle squadre dell’agenzia Roscosmos, Nespoli è apparso visibilmente provato ma sorridente e sereno. Sommando le due precedenti missioni in orbita svolte nel 2007 e tra il 2010 e 2011, Nespoli (che a 60 anni compiuti nel mese di aprile è il più anziano astronauta europeo, terzo in assoluto dopo John Glenn che tornò in orbita a 77 anni e Story Musgrave che volò da ultrasessantenne sullo Space Shuttle) ha accumulato 350 giorni di permanenza e compiuto 5mila orbite intorno alla Terra. La missione VITA dell’ASI è stata la terza di lunga durata dell’ASI dopo quella denominata Volare di Luca Parmitano nel 2013 e Futura di Samantha Cristoforetti nel 2014, tutte rientranti nell’accordo bilaterale ASI-NASA. La missione VITA, acronimo di Vitalità, Innovazione, Tecnologia e Abilità, ha avuto come simbolo l’opera “Il Terzo Paradiso” del Maestro Michelangelo Pistoletto ed è stata riassunta nella app chiamata Spac3.

Nel corso della missione VITA, AstroPaolo ha condotto undici esperimenti coordinati dall’Agenzia Spaziale Italiana. Quattro hanno riguardato la fisiologia umana (CORM, NANOROS, SERISM e MYOGRAVITY). Quello denominato ARTE ha permesso di verificare l’efficienza dei sistemi attivi di scambio termico a bordo della stazione spaziale e ISSpresso ha sperimentato l’utilizzo di fluidi ad alta pressione e alta temperatura consentendo a Nespoli di offrire a tutto l’equipaggio un caffè italiano. Gli altri esperimenti chiamati IN SITU (un dispositivo portatile per analisi attraverso le misurazioni della saliva) e ORTHOSTATIC TOLERANCE (un programma di allenamento personalizzato). Uno degli ultimi test ultimati da Nespoli è stato PERSEO, basato su uno speciale giubbotto contenente acqua che potrà essere utilizzata dagli astronauti per la protezione dalle radiazioni cosmiche. Nespoli ha ricoperto anche il ruolo di supervisor delle attività extraveicolari compiute dagli altri membri di equipaggio della ISS e guidato le operazioni di attracco dei veicoli cargo di rifornimento Cygnus e Dragon. Tra i numerosi collegamenti, quella con le scuole, con il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e Papa Francesco. Nel corso della missione VITA, il 23 ottobre, Nespoli ha festeggiato nello spazio i 10 anni dal suo primo lancio avvenuto da Cape Canaveral in Florida a bordo della missione Space Shuttle STS-120 Discovery.

Nel corso della missione VITA, AstroPaolo ha condotto undici esperimenti coordinati dall’Agenzia Spaziale Italiana. Quattro hanno riguardato la fisiologia umana (CORM, NANOROS, SERISM e MYOGRAVITY). Quello denominato ARTE ha permesso di verificare l’efficienza dei sistemi attivi di scambio termico a bordo della stazione spaziale e ISSpresso ha sperimentato l’utilizzo di fluidi ad alta pressione e alta temperatura consentendo a Nespoli di offrire a tutto l’equipaggio un caffè italiano. Gli altri esperimenti chiamati IN SITU (un dispositivo portatile per analisi attraverso le misurazioni della saliva) e ORTHOSTATIC TOLERANCE (un programma di allenamento personalizzato). Uno degli ultimi test ultimati da Nespoli è stato PERSEO, basato su uno speciale giubbotto contenente acqua che potrà essere utilizzata dagli astronauti per la protezione dalle radiazioni cosmiche. Nespoli ha ricoperto anche il ruolo di supervisor delle attività extraveicolari compiute dagli altri membri di equipaggio della ISS e guidato le operazioni di attracco dei veicoli cargo di rifornimento Cygnus e Dragon. Tra i numerosi collegamenti, quella con le scuole, con il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e Papa Francesco. Nel corso della missione VITA, il 23 ottobre, Nespoli ha festeggiato nello spazio i 10 anni dal suo primo lancio avvenuto da Cape Canaveral in Florida a bordo della missione Space Shuttle STS-120 Discovery.

da Sorrentino | Dic 4, 2017 | Missioni, Primo Piano

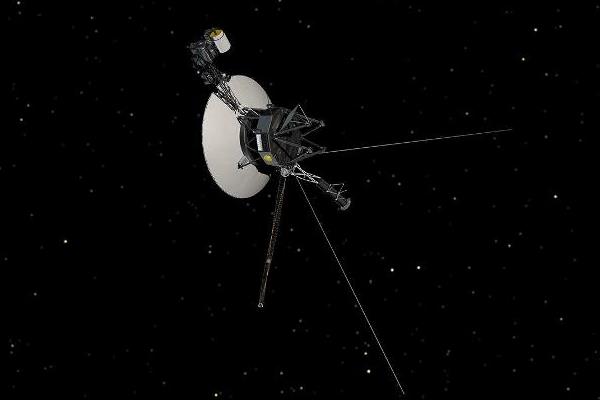

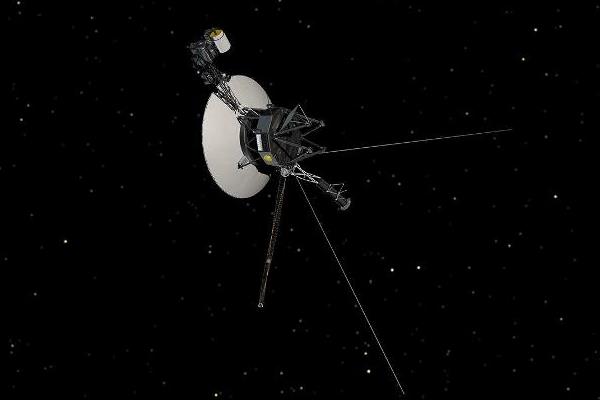

Sono trascorsi oltre 40 anni dal lancio avvenuto il 5 settembre 1977, ma la sonda Voyager 1 è ancora viva, nonostante la tecnologia obsoleta rispetto a quella che equipaggia i moderni veicoli interplanetari. La NASA ha reso noto di avere inviato un segnale che ha raggiunto la sonda distante da noi 21 miliardi di chilometri. Si è trattato di un semplice comando servito ad attivare i razzi direzionali per una frazione millesimale di un secondo. Quanto è bastato per riposizionare l’assetto e dunque l’antenna del diametro di 3,7 metri orientandola perfettamente verso la Terra. Una manovra estrema, basata su un software usato l’ultima volte nel 1980, il cui successo è stato decretato dal segnale di risposta pervenuto al centro di controllo del JPL di Pasadena, dopo ben 19 ore e 35 minuti.Voyager 1 si allontana alla velocità di 17 chilometri al secondo e da un lustro abbondante si trova nello spazio interstellare, oltre i confini del sistema solare. Ora i tecnici della NASA proveranno a ripetere la manovra con la sonda gemella Voyager 2 che la segue a ruota, ma più distanziata, e si accinge a lasciare a sua volta il sistema solare. Una riprova che la buona tecnologia, anche se antiquata, non smette di funzionare.

Sono trascorsi oltre 40 anni dal lancio avvenuto il 5 settembre 1977, ma la sonda Voyager 1 è ancora viva, nonostante la tecnologia obsoleta rispetto a quella che equipaggia i moderni veicoli interplanetari. La NASA ha reso noto di avere inviato un segnale che ha raggiunto la sonda distante da noi 21 miliardi di chilometri. Si è trattato di un semplice comando servito ad attivare i razzi direzionali per una frazione millesimale di un secondo. Quanto è bastato per riposizionare l’assetto e dunque l’antenna del diametro di 3,7 metri orientandola perfettamente verso la Terra. Una manovra estrema, basata su un software usato l’ultima volte nel 1980, il cui successo è stato decretato dal segnale di risposta pervenuto al centro di controllo del JPL di Pasadena, dopo ben 19 ore e 35 minuti.Voyager 1 si allontana alla velocità di 17 chilometri al secondo e da un lustro abbondante si trova nello spazio interstellare, oltre i confini del sistema solare. Ora i tecnici della NASA proveranno a ripetere la manovra con la sonda gemella Voyager 2 che la segue a ruota, ma più distanziata, e si accinge a lasciare a sua volta il sistema solare. Una riprova che la buona tecnologia, anche se antiquata, non smette di funzionare.

Festeggiare il Natale su Marte (virtualmente) e salutare il 2018 sulla Terra. Nella realtà non potrebbe accadere, ma ciò è stato possibile per l’equipaggio della missione simulata che si è svolta nella base Mars Desert Research Center nel deserto dello Utah dalla mezzanotte (ora italiana) di sabato 16 dicembre 2017 (le 5 pomeridiane nello Utah), e conclusasi alle 7 del mattino (ora italiana) del 1 gennaio 2018. Al comando della missione, per la seconda volta a distanza di un anno, la bioingegnere italiana Ilaria Cinelli. Sette i componenti l’equipaggio, espressione di un team internazionale, che ha sperimentato condizioni di vita e lavoro esattamente come se si trovassero sulla superficie del Pianeta Rosso. Una componente dissimile la forza di gravità. La base della Mars Society si trova nello stato sud-occidentale degli USA, il cui deserto offre clima, paesaggi e varietà geologiche analoghe a quelle marziane, combinazioni uniche che non si possono avere in altri deserti.

Festeggiare il Natale su Marte (virtualmente) e salutare il 2018 sulla Terra. Nella realtà non potrebbe accadere, ma ciò è stato possibile per l’equipaggio della missione simulata che si è svolta nella base Mars Desert Research Center nel deserto dello Utah dalla mezzanotte (ora italiana) di sabato 16 dicembre 2017 (le 5 pomeridiane nello Utah), e conclusasi alle 7 del mattino (ora italiana) del 1 gennaio 2018. Al comando della missione, per la seconda volta a distanza di un anno, la bioingegnere italiana Ilaria Cinelli. Sette i componenti l’equipaggio, espressione di un team internazionale, che ha sperimentato condizioni di vita e lavoro esattamente come se si trovassero sulla superficie del Pianeta Rosso. Una componente dissimile la forza di gravità. La base della Mars Society si trova nello stato sud-occidentale degli USA, il cui deserto offre clima, paesaggi e varietà geologiche analoghe a quelle marziane, combinazioni uniche che non si possono avere in altri deserti.

Qui Houston, vi parla Paolo Nespoli. L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, reduce dalla missione Vita che lo ha visto a bordo della stazione spaziale internazionale per 139 giorni, ha tenuto la sua prima conferenza stampa, meglio definibile dialogo a distanza aperto e di grande interesse contenutistico con i giornalisti. Nespoli ripercorre le fasi del rientro sulla Terra, sottolineando che l’ingresso in atmosfera è avvenuto con un ritardo di otto secondi che alla fine corrisponde ad altrettanti chilometri di scostamento dal punto di contatto sulla superficie. Spiega che, rispetto alla precedente esperienza, ha patito meno le forti sollecitazioni e goduto del vantaggio di essere usciti relativamente subito dalla capsula, aiutati anche dalla temperatura esterna di quasi -20°. Una volta all’esterno, la piacevolezza dell’aria fredda sul viso.

Qui Houston, vi parla Paolo Nespoli. L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, reduce dalla missione Vita che lo ha visto a bordo della stazione spaziale internazionale per 139 giorni, ha tenuto la sua prima conferenza stampa, meglio definibile dialogo a distanza aperto e di grande interesse contenutistico con i giornalisti. Nespoli ripercorre le fasi del rientro sulla Terra, sottolineando che l’ingresso in atmosfera è avvenuto con un ritardo di otto secondi che alla fine corrisponde ad altrettanti chilometri di scostamento dal punto di contatto sulla superficie. Spiega che, rispetto alla precedente esperienza, ha patito meno le forti sollecitazioni e goduto del vantaggio di essere usciti relativamente subito dalla capsula, aiutati anche dalla temperatura esterna di quasi -20°. Una volta all’esterno, la piacevolezza dell’aria fredda sul viso.

Ilaria Cinelli, 32enne bioingegnere italiana e membro di Mars Planet, sezione italiana della Mars Society, saluta il 2017 come lo aveva iniziato: ancora, per la seconda volta, nel ruolo di comandante di un equipaggio impegnato in una missione analoga marziana nella base remota al al Mars Desert Research Center (MDRS) di Hanksville, nello stato americano dello Utah, dove si simulano le condizioni di vita e lavoro sul Pianeta Rosso. Dopo essere stata la prima italiana designata al comando di questo tipo di missione, la n. 172 svoltasi dal 31 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017, Ilaria Cinelli si è vista accreditare nuovamente il ruolo di comandante nella missione MRDS 185, scattata alla mezzanotte ora italiana di sabato 16 dicembre (le 5 pomeridiane nel deserto dello Utah) e che si conclude il 31 dicembre 2017. Un traguardo prestigioso per l’astronauta analoga italiana, che alle spalle vanta anche l’esperienza maturata tra il 28 novembre e il 13 dicembre 2015, quando fece parte della spedizione 158 in qualità di scienziata e bioingegnere. Come quelle precedenti, la missione 185 comandata da Ilaria Cinelli prevede il confinamento dei sette componenti l’equipaggio nella base permanente realizzata in un’area desertica che per le caratteristiche geomorfologiche richiama quelle tipiche delle pianure marziane. Durante la missione saranno analizzati gli effetti prodotti dalla permanenza in un ambiente confinato sulla nutrizione, sull’equilibrio fisiologico indossando sensori per monitorare battito cardiaco, pressione e temperatura corporea, e sul sonno facendo ricorso a una maschera dotata di recettori per registrare le onde cerebrali. Mars Planet, sezione italiana di Mars Society, che ha sede a Curno in provincia di Bergamo, fornisce alla missione la tecnologia software per simulare le condizioni di stress psicofisico degli astronauti analoghi che operano nell’ambiente remoto. Questi test rientrano nell’area di ricerca legati agli “human factors”. Va ricordato, infatti, che il tempo della missione saranno calcolati secondo la durata del giorno marziano (Sol), che corrisponde a 24 ore 39 minuti e 35 secondi. Oltre a eseguire una serie di esperimenti sulla realtà aumentata servendosi di un visore avanzato, Ilaria Cinelli testerà la fattibilità di alcuni progetti sviluppati dall’ISIA di Firenze (Istituto Superiore universitario per le Industrie Artistiche), in collaborazione con Mars Planet, tra cui quello relativo alla creazione di un guanto da astronauta dotato di sensori tattili. Ilaria Cinelli, fiorentina, laureata in ingegneria biomedica all’Università di Pisa nel 2012, membro dell’associazione medica aerospaziale (AsMA) ed eletta segretario della Aerospace Human Factor Association (AsHFA) per il triennio 2016-2019, svolge da dicembre 2013 il dottorato di ricerca in bioingegneria alla National University irlandese a Galway, su analisi degli elementi finiti e modellazione computazionale elettromeccanica di tessuto biologico con particolare attenzione alle cellule nervose e cardiache.

Ilaria Cinelli, 32enne bioingegnere italiana e membro di Mars Planet, sezione italiana della Mars Society, saluta il 2017 come lo aveva iniziato: ancora, per la seconda volta, nel ruolo di comandante di un equipaggio impegnato in una missione analoga marziana nella base remota al al Mars Desert Research Center (MDRS) di Hanksville, nello stato americano dello Utah, dove si simulano le condizioni di vita e lavoro sul Pianeta Rosso. Dopo essere stata la prima italiana designata al comando di questo tipo di missione, la n. 172 svoltasi dal 31 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017, Ilaria Cinelli si è vista accreditare nuovamente il ruolo di comandante nella missione MRDS 185, scattata alla mezzanotte ora italiana di sabato 16 dicembre (le 5 pomeridiane nel deserto dello Utah) e che si conclude il 31 dicembre 2017. Un traguardo prestigioso per l’astronauta analoga italiana, che alle spalle vanta anche l’esperienza maturata tra il 28 novembre e il 13 dicembre 2015, quando fece parte della spedizione 158 in qualità di scienziata e bioingegnere. Come quelle precedenti, la missione 185 comandata da Ilaria Cinelli prevede il confinamento dei sette componenti l’equipaggio nella base permanente realizzata in un’area desertica che per le caratteristiche geomorfologiche richiama quelle tipiche delle pianure marziane. Durante la missione saranno analizzati gli effetti prodotti dalla permanenza in un ambiente confinato sulla nutrizione, sull’equilibrio fisiologico indossando sensori per monitorare battito cardiaco, pressione e temperatura corporea, e sul sonno facendo ricorso a una maschera dotata di recettori per registrare le onde cerebrali. Mars Planet, sezione italiana di Mars Society, che ha sede a Curno in provincia di Bergamo, fornisce alla missione la tecnologia software per simulare le condizioni di stress psicofisico degli astronauti analoghi che operano nell’ambiente remoto. Questi test rientrano nell’area di ricerca legati agli “human factors”. Va ricordato, infatti, che il tempo della missione saranno calcolati secondo la durata del giorno marziano (Sol), che corrisponde a 24 ore 39 minuti e 35 secondi. Oltre a eseguire una serie di esperimenti sulla realtà aumentata servendosi di un visore avanzato, Ilaria Cinelli testerà la fattibilità di alcuni progetti sviluppati dall’ISIA di Firenze (Istituto Superiore universitario per le Industrie Artistiche), in collaborazione con Mars Planet, tra cui quello relativo alla creazione di un guanto da astronauta dotato di sensori tattili. Ilaria Cinelli, fiorentina, laureata in ingegneria biomedica all’Università di Pisa nel 2012, membro dell’associazione medica aerospaziale (AsMA) ed eletta segretario della Aerospace Human Factor Association (AsHFA) per il triennio 2016-2019, svolge da dicembre 2013 il dottorato di ricerca in bioingegneria alla National University irlandese a Galway, su analisi degli elementi finiti e modellazione computazionale elettromeccanica di tessuto biologico con particolare attenzione alle cellule nervose e cardiache.

Mars Planet, chapter italiano di Mars Society, partecipa alla missione Amadee 2018, condotta da Austrian Space Forum per simulare attività in situazioni e analogie operative riconducibili all’ambiente marziano, che si svolgerà nel deserto dell’Oman nel mese di febbraio 2018 e coinvolge partner di ricerca di oltre 20 Paesi. Nella missione Amadee 2018, Mars Planet collabora con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università di Perugia in relazione a tre esperimenti basati su applicazioni di realtà virtuale e rispettivamente legati alla simulazione del funzionamento di una serra marziana, all’analisi dei dati rilevati da uno spettrometro che fornisce i valori di radianza del terreno e in più da uno scanner (impiegato dall’Università di Perugia) che fornisce una rappresentazione del sottosuolo con la finalità di mappare porzioni del campo di missione. Il set di esperimenti si inserisce nell’ambito della ricerca legata alla simulazione di attività spaziali in ambienti analoghi marziani. La partecipazione alla missione Amadee 2018 rientra nel progetto, elaborato da Mars Planet e denominato Mars City, per la realizzazione in Lombardia di un centro di ricerca e sviluppo di tecnologie multidisciplinare spaziali e industriali, propedeutiche all’esplorazione umana di Marte.

Mars Planet, chapter italiano di Mars Society, partecipa alla missione Amadee 2018, condotta da Austrian Space Forum per simulare attività in situazioni e analogie operative riconducibili all’ambiente marziano, che si svolgerà nel deserto dell’Oman nel mese di febbraio 2018 e coinvolge partner di ricerca di oltre 20 Paesi. Nella missione Amadee 2018, Mars Planet collabora con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università di Perugia in relazione a tre esperimenti basati su applicazioni di realtà virtuale e rispettivamente legati alla simulazione del funzionamento di una serra marziana, all’analisi dei dati rilevati da uno spettrometro che fornisce i valori di radianza del terreno e in più da uno scanner (impiegato dall’Università di Perugia) che fornisce una rappresentazione del sottosuolo con la finalità di mappare porzioni del campo di missione. Il set di esperimenti si inserisce nell’ambito della ricerca legata alla simulazione di attività spaziali in ambienti analoghi marziani. La partecipazione alla missione Amadee 2018 rientra nel progetto, elaborato da Mars Planet e denominato Mars City, per la realizzazione in Lombardia di un centro di ricerca e sviluppo di tecnologie multidisciplinare spaziali e industriali, propedeutiche all’esplorazione umana di Marte.

La missione VITA di lunga durata condotta da Paolo Nespoli a bordo della stazione spaziale internazionale si è conclusa, dopo 139 giorni, alle 9:38 di giovedì 14 dicembre con l’atterraggio steppa della regione di Arkalyk, nel Kazakhstan, della navicella Sojuz MS 05. Nella capsula, la stessa con cui a fine luglio 2017 era iniziata la Expedition 52/53, insieme all’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea gli altri due membri di equipaggio, l’americano Randy Bresnik e il russo Sergeij Riazanskij. Subito dopo l’atterraggio e l’uscita dalla Soyuz in posizione seduta, aiutato dalle squadre dell’agenzia Roscosmos, Nespoli è apparso visibilmente provato ma sorridente e sereno. Sommando le due precedenti missioni in orbita svolte nel 2007 e tra il 2010 e 2011, Nespoli (che a 60 anni compiuti nel mese di aprile è il più anziano astronauta europeo, terzo in assoluto dopo John Glenn che tornò in orbita a 77 anni e Story Musgrave che volò da ultrasessantenne sullo Space Shuttle) ha accumulato 350 giorni di permanenza e compiuto 5mila orbite intorno alla Terra. La missione VITA dell’ASI è stata la terza di lunga durata dell’ASI dopo quella denominata Volare di Luca Parmitano nel 2013 e Futura di Samantha Cristoforetti nel 2014, tutte rientranti nell’accordo bilaterale ASI-NASA. La missione VITA, acronimo di Vitalità, Innovazione, Tecnologia e Abilità, ha avuto come simbolo l’opera “Il Terzo Paradiso” del Maestro Michelangelo Pistoletto ed è stata riassunta nella app chiamata Spac3.

La missione VITA di lunga durata condotta da Paolo Nespoli a bordo della stazione spaziale internazionale si è conclusa, dopo 139 giorni, alle 9:38 di giovedì 14 dicembre con l’atterraggio steppa della regione di Arkalyk, nel Kazakhstan, della navicella Sojuz MS 05. Nella capsula, la stessa con cui a fine luglio 2017 era iniziata la Expedition 52/53, insieme all’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea gli altri due membri di equipaggio, l’americano Randy Bresnik e il russo Sergeij Riazanskij. Subito dopo l’atterraggio e l’uscita dalla Soyuz in posizione seduta, aiutato dalle squadre dell’agenzia Roscosmos, Nespoli è apparso visibilmente provato ma sorridente e sereno. Sommando le due precedenti missioni in orbita svolte nel 2007 e tra il 2010 e 2011, Nespoli (che a 60 anni compiuti nel mese di aprile è il più anziano astronauta europeo, terzo in assoluto dopo John Glenn che tornò in orbita a 77 anni e Story Musgrave che volò da ultrasessantenne sullo Space Shuttle) ha accumulato 350 giorni di permanenza e compiuto 5mila orbite intorno alla Terra. La missione VITA dell’ASI è stata la terza di lunga durata dell’ASI dopo quella denominata Volare di Luca Parmitano nel 2013 e Futura di Samantha Cristoforetti nel 2014, tutte rientranti nell’accordo bilaterale ASI-NASA. La missione VITA, acronimo di Vitalità, Innovazione, Tecnologia e Abilità, ha avuto come simbolo l’opera “Il Terzo Paradiso” del Maestro Michelangelo Pistoletto ed è stata riassunta nella app chiamata Spac3. Nel corso della missione VITA, AstroPaolo ha condotto undici esperimenti coordinati dall’Agenzia Spaziale Italiana. Quattro hanno riguardato la fisiologia umana (CORM, NANOROS, SERISM e MYOGRAVITY). Quello denominato ARTE ha permesso di verificare l’efficienza dei sistemi attivi di scambio termico a bordo della stazione spaziale e ISSpresso ha sperimentato l’utilizzo di fluidi ad alta pressione e alta temperatura consentendo a Nespoli di offrire a tutto l’equipaggio un caffè italiano. Gli altri esperimenti chiamati IN SITU (un dispositivo portatile per analisi attraverso le misurazioni della saliva) e ORTHOSTATIC TOLERANCE (un programma di allenamento personalizzato). Uno degli ultimi test ultimati da Nespoli è stato PERSEO, basato su uno speciale giubbotto contenente acqua che potrà essere utilizzata dagli astronauti per la protezione dalle radiazioni cosmiche. Nespoli ha ricoperto anche il ruolo di supervisor delle attività extraveicolari compiute dagli altri membri di equipaggio della ISS e guidato le operazioni di attracco dei veicoli cargo di rifornimento Cygnus e Dragon. Tra i numerosi collegamenti, quella con le scuole, con il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e Papa Francesco. Nel corso della missione VITA, il 23 ottobre, Nespoli ha festeggiato nello spazio i 10 anni dal suo primo lancio avvenuto da Cape Canaveral in Florida a bordo della missione Space Shuttle STS-120 Discovery.

Nel corso della missione VITA, AstroPaolo ha condotto undici esperimenti coordinati dall’Agenzia Spaziale Italiana. Quattro hanno riguardato la fisiologia umana (CORM, NANOROS, SERISM e MYOGRAVITY). Quello denominato ARTE ha permesso di verificare l’efficienza dei sistemi attivi di scambio termico a bordo della stazione spaziale e ISSpresso ha sperimentato l’utilizzo di fluidi ad alta pressione e alta temperatura consentendo a Nespoli di offrire a tutto l’equipaggio un caffè italiano. Gli altri esperimenti chiamati IN SITU (un dispositivo portatile per analisi attraverso le misurazioni della saliva) e ORTHOSTATIC TOLERANCE (un programma di allenamento personalizzato). Uno degli ultimi test ultimati da Nespoli è stato PERSEO, basato su uno speciale giubbotto contenente acqua che potrà essere utilizzata dagli astronauti per la protezione dalle radiazioni cosmiche. Nespoli ha ricoperto anche il ruolo di supervisor delle attività extraveicolari compiute dagli altri membri di equipaggio della ISS e guidato le operazioni di attracco dei veicoli cargo di rifornimento Cygnus e Dragon. Tra i numerosi collegamenti, quella con le scuole, con il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e Papa Francesco. Nel corso della missione VITA, il 23 ottobre, Nespoli ha festeggiato nello spazio i 10 anni dal suo primo lancio avvenuto da Cape Canaveral in Florida a bordo della missione Space Shuttle STS-120 Discovery.

Sono trascorsi oltre 40 anni dal lancio avvenuto il 5 settembre 1977, ma la sonda Voyager 1 è ancora viva, nonostante la tecnologia obsoleta rispetto a quella che equipaggia i moderni veicoli interplanetari. La NASA ha reso noto di avere inviato un segnale che ha raggiunto la sonda distante da noi 21 miliardi di chilometri. Si è trattato di un semplice comando servito ad attivare i razzi direzionali per una frazione millesimale di un secondo. Quanto è bastato per riposizionare l’assetto e dunque l’antenna del diametro di 3,7 metri orientandola perfettamente verso la Terra. Una manovra estrema, basata su un software usato l’ultima volte nel 1980, il cui successo è stato decretato dal segnale di risposta pervenuto al centro di controllo del JPL di Pasadena, dopo ben 19 ore e 35 minuti.Voyager 1 si allontana alla velocità di 17 chilometri al secondo e da un lustro abbondante si trova nello spazio interstellare, oltre i confini del sistema solare. Ora i tecnici della NASA proveranno a ripetere la manovra con la sonda gemella Voyager 2 che la segue a ruota, ma più distanziata, e si accinge a lasciare a sua volta il sistema solare. Una riprova che la buona tecnologia, anche se antiquata, non smette di funzionare.

Sono trascorsi oltre 40 anni dal lancio avvenuto il 5 settembre 1977, ma la sonda Voyager 1 è ancora viva, nonostante la tecnologia obsoleta rispetto a quella che equipaggia i moderni veicoli interplanetari. La NASA ha reso noto di avere inviato un segnale che ha raggiunto la sonda distante da noi 21 miliardi di chilometri. Si è trattato di un semplice comando servito ad attivare i razzi direzionali per una frazione millesimale di un secondo. Quanto è bastato per riposizionare l’assetto e dunque l’antenna del diametro di 3,7 metri orientandola perfettamente verso la Terra. Una manovra estrema, basata su un software usato l’ultima volte nel 1980, il cui successo è stato decretato dal segnale di risposta pervenuto al centro di controllo del JPL di Pasadena, dopo ben 19 ore e 35 minuti.Voyager 1 si allontana alla velocità di 17 chilometri al secondo e da un lustro abbondante si trova nello spazio interstellare, oltre i confini del sistema solare. Ora i tecnici della NASA proveranno a ripetere la manovra con la sonda gemella Voyager 2 che la segue a ruota, ma più distanziata, e si accinge a lasciare a sua volta il sistema solare. Una riprova che la buona tecnologia, anche se antiquata, non smette di funzionare.