da Sorrentino | Nov 16, 2017 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

A bordo della Stazione Spaziale Paolo Nespoli, protagonista della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha sperimentato l’utilizzo della realtà aumentata per migliorare l’efficienza lavorativa durante l’esecuzione di alcune operazioni. Ancora più che sulla Terra, l’ottimizzazione e riduzione del tempo di lavoro degli astronauti per l’esecuzione delle attività è una delle risorse più importanti da gestire sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è l’obiettivo di ARAMIS (Augmented Reality Application for Maintenance, Inventory and Stowage) un esperimento selezionato, finanziato e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana per la missione VITA. ARAMIS è stato progettato e realizzato da Thales Alenia Space Italia con il contributo delle società ALTEC e ALTRAN e alla sua implementazione a bordo ha collaborato la Kayser Italia. Paolo Nespoli ha eseguito la sessione sperimentale del progetto ARAMIS, verificando l’utilizzo dell’applicazione di realtà aumentata nell’esecuzione di un’attività di manutenzione nel modulo Nodo 2 e di un’altra legata alla gestione del cargo nel modulo logistico permanente (PMM). L’applicazione di ARAMIS, installata sull’iPad personale di Nespoli, è organizzata in due scenari indipendenti: il primo per la dimostrazione della realtà aumentata nell’esecuzione di un’attività di manutenzione preventiva nel modulo americano Nodo 2. Avvalendosi dell’ausilio di “markers” dedicati, l’applicazione, dopo averli riconosciuti, fornisce le informazioni necessarie allo svolgimento dell’operazione come informazioni “aggiunte” a ciò che Nespoli vede sullo schermo dell’iPad attraverso la sua fotocamera. Il secondo scenario prevede l’utilizzo di diverse tecnologie, quali lettura di codici a barre e lettura di testi (OCR), impiegate nell’esecuzione di un’attività mirata alla gestione del cargo a bordo del modulo logistico italiano PMM. ARAMISS fornisce aiuto per la ricerca di oggetti attraverso il collegamento con l’inventario di bordo e li segue durante il loro spostamento da una posizione iniziale a una posizione differente nei diversi rack. Tutto questo, fatto senza l’utilizzo di markers dedicati, ma sfruttando le etichette identificative delle diverse locazioni e sottolocazioni nel PMM, e i codici a barre di cui ogni pezzo sulla ISS è dotato, come marker per l’attivazione dell’informazione “aumentata” proiettata sul display dell’iPad in sovrapposizione alla realtà dell’astronauta. A oggi, gli astronauti eseguono le operazioni utilizzando procedure che sono di norma lette tramite un laptop o in alcuni casi stampate. Con la realtà aumentata si vuole dimostrare la possibilità di fornire le informazioni, in alcuni casi anche in quantità maggiore in un modo diverso e più efficace. Bisogna tenere presente che il cosiddetto tempo uomo è una tra le risorse più preziose a bordo per cui si cerca di minimizzarlo in modo che tutto il tempo risparmiato venga dedicato agli esperimenti scientifici. Lo scopo della dimostrazione è quello di verificare che tramite l’utilizzo di un’applicazione di questo tipo il tempo necessario per svolgere le operazioni a bordo diminuisce e allo stesso tempo l’efficienza nello svolgerle aumenta.

A bordo della Stazione Spaziale Paolo Nespoli, protagonista della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha sperimentato l’utilizzo della realtà aumentata per migliorare l’efficienza lavorativa durante l’esecuzione di alcune operazioni. Ancora più che sulla Terra, l’ottimizzazione e riduzione del tempo di lavoro degli astronauti per l’esecuzione delle attività è una delle risorse più importanti da gestire sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è l’obiettivo di ARAMIS (Augmented Reality Application for Maintenance, Inventory and Stowage) un esperimento selezionato, finanziato e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana per la missione VITA. ARAMIS è stato progettato e realizzato da Thales Alenia Space Italia con il contributo delle società ALTEC e ALTRAN e alla sua implementazione a bordo ha collaborato la Kayser Italia. Paolo Nespoli ha eseguito la sessione sperimentale del progetto ARAMIS, verificando l’utilizzo dell’applicazione di realtà aumentata nell’esecuzione di un’attività di manutenzione nel modulo Nodo 2 e di un’altra legata alla gestione del cargo nel modulo logistico permanente (PMM). L’applicazione di ARAMIS, installata sull’iPad personale di Nespoli, è organizzata in due scenari indipendenti: il primo per la dimostrazione della realtà aumentata nell’esecuzione di un’attività di manutenzione preventiva nel modulo americano Nodo 2. Avvalendosi dell’ausilio di “markers” dedicati, l’applicazione, dopo averli riconosciuti, fornisce le informazioni necessarie allo svolgimento dell’operazione come informazioni “aggiunte” a ciò che Nespoli vede sullo schermo dell’iPad attraverso la sua fotocamera. Il secondo scenario prevede l’utilizzo di diverse tecnologie, quali lettura di codici a barre e lettura di testi (OCR), impiegate nell’esecuzione di un’attività mirata alla gestione del cargo a bordo del modulo logistico italiano PMM. ARAMISS fornisce aiuto per la ricerca di oggetti attraverso il collegamento con l’inventario di bordo e li segue durante il loro spostamento da una posizione iniziale a una posizione differente nei diversi rack. Tutto questo, fatto senza l’utilizzo di markers dedicati, ma sfruttando le etichette identificative delle diverse locazioni e sottolocazioni nel PMM, e i codici a barre di cui ogni pezzo sulla ISS è dotato, come marker per l’attivazione dell’informazione “aumentata” proiettata sul display dell’iPad in sovrapposizione alla realtà dell’astronauta. A oggi, gli astronauti eseguono le operazioni utilizzando procedure che sono di norma lette tramite un laptop o in alcuni casi stampate. Con la realtà aumentata si vuole dimostrare la possibilità di fornire le informazioni, in alcuni casi anche in quantità maggiore in un modo diverso e più efficace. Bisogna tenere presente che il cosiddetto tempo uomo è una tra le risorse più preziose a bordo per cui si cerca di minimizzarlo in modo che tutto il tempo risparmiato venga dedicato agli esperimenti scientifici. Lo scopo della dimostrazione è quello di verificare che tramite l’utilizzo di un’applicazione di questo tipo il tempo necessario per svolgere le operazioni a bordo diminuisce e allo stesso tempo l’efficienza nello svolgerle aumenta.

“Grazie ai diritti di utilizzo della ISS derivanti dall’accordo con la NASA – ha aggiunto Marino Crisconio, Responsabile ASI del progetto ARAMIS – l’Agenzia Spaziale Italiana promuove e finanzia la ricerca scientifica e tecnologica in microgravità, anche e soprattutto in vista delle future missioni umane oltre l’orbita bassa ossia Luna, asteroidi e Marte, nelle quali l’Italia ambisce ad avere un ruolo di primo piano così come avvenuto per la Stazione Spaziale Internazionale”.

da Sorrentino | Nov 15, 2017 | Industria, Missioni, Primo Piano

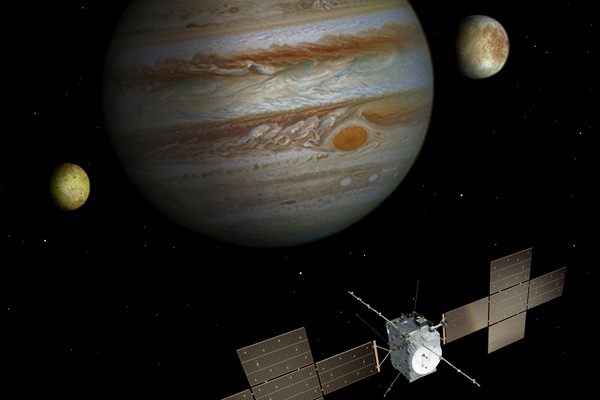

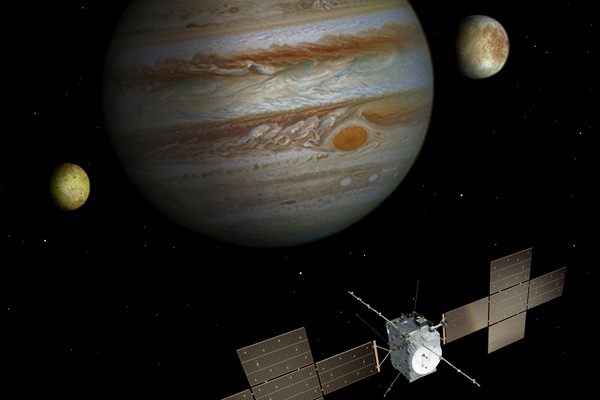

Thales Alenia Space è stata scelta dall’ Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo dello strumento RIME (Radar Sounder for Icy Moons Exploration) nell’ambito della missione JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), parte del Programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Con il lancio previsto nel 2022 e l’arrivo nel 2029, la missione JUICE ha come obiettivo lo studio del sistema Giove ed in particolare le sue lune ghiacciate Ganimede, Callisto ed Europa. Come archetipo dei pianeti giganti del Sistema solare, Giove e le sue lune sono elementi chiave per comprendere la comparsa della vita. Esplorando i satelliti di Giove, tre dei quali si crede abbiano degli Oceani interni, sarà possibile, inoltre, capire meglio l’abitabilità dei mondi ghiacciati. JUICE eseguirà uno studio dettagliato di Giove e del suo sistema lunare, soffermandosi particolarmente su Ganimede, come corpo planetario e potenziale habitat. Gli studi su Europa e Callisto contribuiranno al ritratto completo di queste lune. Thales Alenia Space in Italia è responsabile dello sviluppo, realizzazione e test di RIME, uno dei 10 strumenti a bordo della sonda JUICE. Questo strumento è fondamentale per il successo della missione grazie alla sua capacità di rilevare direttamente la struttura interna degli strati ghiacciati. Utilizzando un’ antenna di 16 metri, realizzata da Space Tech GmbH per conto di Airbus Defence and Space, con una frequenza centrale di 9 MHz, RIME è in grado di penetrare fino a 9 km sotto la superfice ghiacciata con una risoluzione verticale fino a 30 metri nel ghiaccio, coprendo la struttura sottostante gli Oceani di Ganimede, Callisto e Europa. Lo sviluppo del radar è stato finanziato dall’ASI e l’Università di Trento è responsabile degli aspetti scientifici. Rime include anche un contributo da parte della NASA. Per la sonda JUICE – che sarà alimentata da 97 metri quadrati di pannelli solari sviluppati da Leonardo – sono realizzati con il supporto dell’ASI e con il contributo tecnologico di Leonardo anche la camera ad alta risoluzione JANUS e lo spettrometro MAJIS, a dimostrazione dell’importante ruolo dell’Italia nella missione. La missione JUICE permetterà a Thales Alenia Space di mantenere e sviluppare la partnership strategica con la NASA, iniziata con il radar sounder SHARAD per la sonda MRO del JPL e di rafforzare, inoltre, i rapporti con l’ESA dopo aver fornito il radar MARSIS per la sonda Mars Express per Marte.

Thales Alenia Space è stata scelta dall’ Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo dello strumento RIME (Radar Sounder for Icy Moons Exploration) nell’ambito della missione JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), parte del Programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Con il lancio previsto nel 2022 e l’arrivo nel 2029, la missione JUICE ha come obiettivo lo studio del sistema Giove ed in particolare le sue lune ghiacciate Ganimede, Callisto ed Europa. Come archetipo dei pianeti giganti del Sistema solare, Giove e le sue lune sono elementi chiave per comprendere la comparsa della vita. Esplorando i satelliti di Giove, tre dei quali si crede abbiano degli Oceani interni, sarà possibile, inoltre, capire meglio l’abitabilità dei mondi ghiacciati. JUICE eseguirà uno studio dettagliato di Giove e del suo sistema lunare, soffermandosi particolarmente su Ganimede, come corpo planetario e potenziale habitat. Gli studi su Europa e Callisto contribuiranno al ritratto completo di queste lune. Thales Alenia Space in Italia è responsabile dello sviluppo, realizzazione e test di RIME, uno dei 10 strumenti a bordo della sonda JUICE. Questo strumento è fondamentale per il successo della missione grazie alla sua capacità di rilevare direttamente la struttura interna degli strati ghiacciati. Utilizzando un’ antenna di 16 metri, realizzata da Space Tech GmbH per conto di Airbus Defence and Space, con una frequenza centrale di 9 MHz, RIME è in grado di penetrare fino a 9 km sotto la superfice ghiacciata con una risoluzione verticale fino a 30 metri nel ghiaccio, coprendo la struttura sottostante gli Oceani di Ganimede, Callisto e Europa. Lo sviluppo del radar è stato finanziato dall’ASI e l’Università di Trento è responsabile degli aspetti scientifici. Rime include anche un contributo da parte della NASA. Per la sonda JUICE – che sarà alimentata da 97 metri quadrati di pannelli solari sviluppati da Leonardo – sono realizzati con il supporto dell’ASI e con il contributo tecnologico di Leonardo anche la camera ad alta risoluzione JANUS e lo spettrometro MAJIS, a dimostrazione dell’importante ruolo dell’Italia nella missione. La missione JUICE permetterà a Thales Alenia Space di mantenere e sviluppare la partnership strategica con la NASA, iniziata con il radar sounder SHARAD per la sonda MRO del JPL e di rafforzare, inoltre, i rapporti con l’ESA dopo aver fornito il radar MARSIS per la sonda Mars Express per Marte.

da Sorrentino | Nov 8, 2017 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Servizi Satellitari

Vega, il lanciatore europeo ideato, progettato e realizzato da Avio, ha portato a termine con successo la sua undicesima missione consecutiva consolidando ulteriormente il primato mondiale in termini di precisione e affidabilità. Nella sua terza missione del 2017 Vega ha messo in orbita il satellite MOHAMMED VI-A, un satellite per l’osservazione della terra realizzato da Thales Alenia Space e Airbus per il Marocco. La missione è partita dal centro spaziale di Kourou, in Guyana francese, il 7 novembre alle ore 22:42 (le 02:42 dell’8 novembre in Italia). “Vega continua il suo tack-record di successi consecutivi e ha contribuito a dare accesso allo Spazio ad un nuovo Paese, il Regno del Marocco – ha commentato Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio – L’elevato livello di fiducia presso i clienti, peraltro, ha portato Arianespace a siglare recentemente un nuovo contratto per sei lanci di Vega e quattro di Vega C, per un totale di dieci voli tra il 2019 e il 2021”. Nel frattempo negli stabilimenti di Colleferro si continua a sviluppare lanciatori sempre più performanti: dopo aver completato anche il secondo involucro del P120, Avio è pronta per il tiro al banco del primo motore Z40, secondo stadio del Vega C”.

Vega, il lanciatore europeo ideato, progettato e realizzato da Avio, ha portato a termine con successo la sua undicesima missione consecutiva consolidando ulteriormente il primato mondiale in termini di precisione e affidabilità. Nella sua terza missione del 2017 Vega ha messo in orbita il satellite MOHAMMED VI-A, un satellite per l’osservazione della terra realizzato da Thales Alenia Space e Airbus per il Marocco. La missione è partita dal centro spaziale di Kourou, in Guyana francese, il 7 novembre alle ore 22:42 (le 02:42 dell’8 novembre in Italia). “Vega continua il suo tack-record di successi consecutivi e ha contribuito a dare accesso allo Spazio ad un nuovo Paese, il Regno del Marocco – ha commentato Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio – L’elevato livello di fiducia presso i clienti, peraltro, ha portato Arianespace a siglare recentemente un nuovo contratto per sei lanci di Vega e quattro di Vega C, per un totale di dieci voli tra il 2019 e il 2021”. Nel frattempo negli stabilimenti di Colleferro si continua a sviluppare lanciatori sempre più performanti: dopo aver completato anche il secondo involucro del P120, Avio è pronta per il tiro al banco del primo motore Z40, secondo stadio del Vega C”.

Vega è il lanciatore europeo progettato, sviluppato e realizzato in Italia da Avio attraverso la controllata ELV (partecipata al 30% da ASI). È un vettore di ultima generazione studiato per trasferire in orbita bassa (tra 300 e 1.500 km dalla terra) satelliti per uso istituzionale e scientifico, per l’osservazione della terra ed il monitoraggio dell’ambiente. Finanziato per il 65% dall’Italia e realizzato nello stabilimento Avio di Colleferro, nei pressi di Roma, Vega è in grado di mettere in orbita satelliti di massa fino a 2000 kg e completa la famiglia dei lanciatori europei.

da Sorrentino | Nov 6, 2017 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Dopo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Papa Francesco, è la volta del presidente del consiglio, Paolo Gentiloni. L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, Paolo Nespoli, dialoga con le massime figure istituzionale per raccontare la sua missione Vita a bordo della stazione spaziale internazionale, in orbita a 400 km. Un collegamento avvenuto in un momento particolare, coinciso con i primi 100 giorni della terza esperienza di AstroPaolo nello spazio. «Abbiamo una giornata veramente piena e proprio qui, sulla Iss, abbiamo sviluppato un vaccino contro la salmonella perché nello spazio i virus diventano più virulenti ed i test in orbita danno spesso risposte che sul nostro pianeta non si riescono ad ottenere» – ha spiegato Nespoli a Gentiloni, per poi riprendere un tema già affrontato con gli altri due illustri predecessori: «Non vedo conflitti fra le attività spaziali dei governi e quelle dei privati – ha continuato Nespoli – l’assenza di gravità, il potersi togliere da dosso questa gravità e diventare ‘l’uomo ragno’ o ‘superman’, cioè poter spostare cose pesantissime senza problemi, è una sensazione molto bella». «Poi vedere la Terra da quassù è impareggiabile – ha concluso l’astronauta – dico sempre che guardare la Terra dalla Terra è come guardare un’opera d’arte con il naso attaccato alla tela. Bisogna staccarsi e guardare più da lontano per poterne apprezzare la bellezza». Ma AstroPaolo ha trovato il tempo e il modo di festeggiare con grande spolvero il traguardo dei 100 giorni, mostrandosi insieme agli altri membri d’equipaggio con camicie punteggiate di stelle su fondo blu e un biglietto di auguri, senza rinunciare al tweet ”100 giorni sulla Stazione Spaziale con @AstroKomrade e @SergeyISS: grato, orgoglioso e meravigliato di quanto in alto possiamo volare assieme!”, dedicato all’americano Randy Bresnik e al russo Sergey Ryazansky, con i quali è partito a bordo della Soyuz il 28 luglio 2017.

Dopo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Papa Francesco, è la volta del presidente del consiglio, Paolo Gentiloni. L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, Paolo Nespoli, dialoga con le massime figure istituzionale per raccontare la sua missione Vita a bordo della stazione spaziale internazionale, in orbita a 400 km. Un collegamento avvenuto in un momento particolare, coinciso con i primi 100 giorni della terza esperienza di AstroPaolo nello spazio. «Abbiamo una giornata veramente piena e proprio qui, sulla Iss, abbiamo sviluppato un vaccino contro la salmonella perché nello spazio i virus diventano più virulenti ed i test in orbita danno spesso risposte che sul nostro pianeta non si riescono ad ottenere» – ha spiegato Nespoli a Gentiloni, per poi riprendere un tema già affrontato con gli altri due illustri predecessori: «Non vedo conflitti fra le attività spaziali dei governi e quelle dei privati – ha continuato Nespoli – l’assenza di gravità, il potersi togliere da dosso questa gravità e diventare ‘l’uomo ragno’ o ‘superman’, cioè poter spostare cose pesantissime senza problemi, è una sensazione molto bella». «Poi vedere la Terra da quassù è impareggiabile – ha concluso l’astronauta – dico sempre che guardare la Terra dalla Terra è come guardare un’opera d’arte con il naso attaccato alla tela. Bisogna staccarsi e guardare più da lontano per poterne apprezzare la bellezza». Ma AstroPaolo ha trovato il tempo e il modo di festeggiare con grande spolvero il traguardo dei 100 giorni, mostrandosi insieme agli altri membri d’equipaggio con camicie punteggiate di stelle su fondo blu e un biglietto di auguri, senza rinunciare al tweet ”100 giorni sulla Stazione Spaziale con @AstroKomrade e @SergeyISS: grato, orgoglioso e meravigliato di quanto in alto possiamo volare assieme!”, dedicato all’americano Randy Bresnik e al russo Sergey Ryazansky, con i quali è partito a bordo della Soyuz il 28 luglio 2017.

da Sorrentino | Nov 3, 2017 | Astronomia, Lanci, Missioni, Primo Piano

Le attività spaziali si prestano al talento di chi dimostra di possedere una vena artistica. L’Agenzia Spaziale Europea offre l’opportunità ad artisti e grafici di ogni parte del mondo di mettersi in gioco per proporre un’idea di decorazione della parte esterna del razzo Soyuz, destinato a trasportatre CHEOPS, il primo satellite completamente dedicato alla caratterizzazione dei pianeti extrasolari, pronto per il lancio entro la fine del 2018. Costruito dall’Agenzia Spaziale Europea e dalla Svizzera con il fondamentale contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e l’apporto scientifico dell’INAF e dell’Università di Padova, CHEOPS (CHaracterizing ExOplanet Satellite), è la prima delle missioni di classe S (Small) del programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’ESA, destinata a misurare con precisione le caratteristiche fisiche ancora sconosciute di pianeti in sistemi planetari diversi dal Sistema Solare. Punterà stelle già note per ospitare pianeti, misurando ad altissima precisione la variazione di luminosità stellare prodotta quando il pianeta si trova a transitare davanti alla stella riuscendo quindi a misurarne la dimensione ed altre caratteristiche con alta precisione.

Le attività spaziali si prestano al talento di chi dimostra di possedere una vena artistica. L’Agenzia Spaziale Europea offre l’opportunità ad artisti e grafici di ogni parte del mondo di mettersi in gioco per proporre un’idea di decorazione della parte esterna del razzo Soyuz, destinato a trasportatre CHEOPS, il primo satellite completamente dedicato alla caratterizzazione dei pianeti extrasolari, pronto per il lancio entro la fine del 2018. Costruito dall’Agenzia Spaziale Europea e dalla Svizzera con il fondamentale contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e l’apporto scientifico dell’INAF e dell’Università di Padova, CHEOPS (CHaracterizing ExOplanet Satellite), è la prima delle missioni di classe S (Small) del programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’ESA, destinata a misurare con precisione le caratteristiche fisiche ancora sconosciute di pianeti in sistemi planetari diversi dal Sistema Solare. Punterà stelle già note per ospitare pianeti, misurando ad altissima precisione la variazione di luminosità stellare prodotta quando il pianeta si trova a transitare davanti alla stella riuscendo quindi a misurarne la dimensione ed altre caratteristiche con alta precisione.

Il concorso – rilanciato in una nota dell’Agenzia Spaziale Italiana – è un’occasione unica per tutti gli artisti, studenti di graphic art e design e progettisti di entrare a far parte della storia dell’ESA. Il vincitore vedrà esposta la sua opera fin dai preparativi di lancio, su fotografie e filmati nello spazioporto di Kourou, in Guiana Francese e sarà invitato a partecipare all’evento ufficiale del lancio di CHEOPS come ospite dell’ESA. I progetti che arriveranno in finale saranno esposti durante l’evento, che sarà trasmesso in diretta streaming.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2018.

Link: www.cosmos.esa.int/web/cheops-competition/submission

da Sorrentino | Ott 27, 2017 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

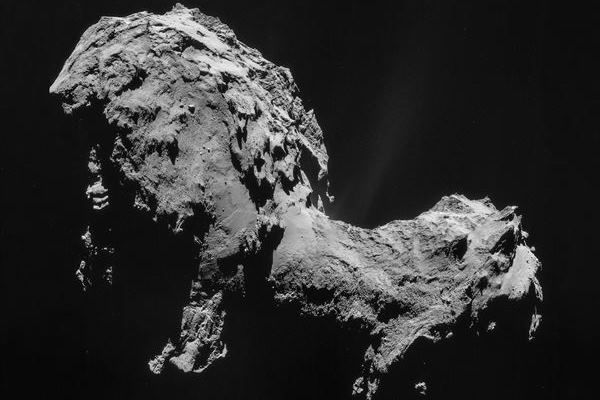

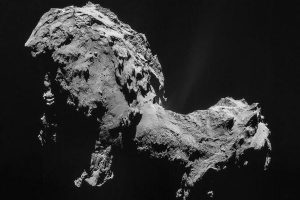

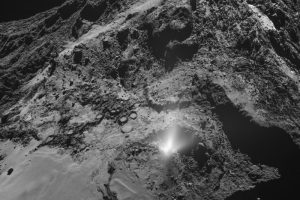

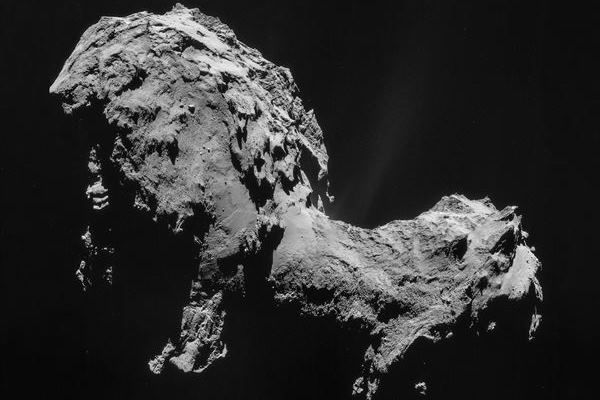

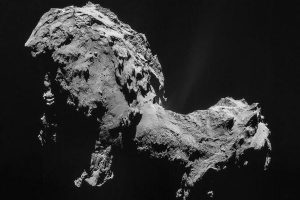

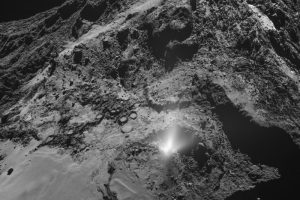

La sonda Rosetta continua a far parlare di sé e i dati raccolti sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko ancora per molti anni permetteranno di scrivere nuovi capitoli sulla straordinaria missione. Gli ultimi due, in ordine di tempo, sono stati pubblicati su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, a cui hanno partecipato numerose ricercatrici e ricercatori italiani e dell’Inaf. Il primo studio, guidato da Jürgen Blum della Technische Universität Braunschweig, in Germania, ha trovato quello che può essere definito come l’anello finora mancante nella concatenazione di eventi che hanno portato alla formazione dei pianeti. Gli scienziati non sapevano infatti come collegare la formazione di ciottoli (dust pebbles), originati nella nebulosa protoplanetaria solare dall’adesione di particelle di polvere e ghiaccio che collidono fra loro, con l’accrescimento gravitazionale dei planetesimi (corpi come gli asteroidi e le comete) in pianeti.In altri termini, sappiamo come si formano i “mattonicini”, e sappiamo anche come “grandi pietre” possano unirsi grazie all’attrazione gravitazionale fino a formare pianeti. Ma come si passa dai ciottoli alle “grandi pietre”? Decine di esperimenti, effettuati proprio da Blum, hanno dimostrato che le collisioni fra polveri nel disco protoplanetario sono distruttive per dimensioni oltre il centimetro, cioè oltre la dimensione dei ciottoli. Inoltre, come ha osservato il radiotelescopio Alma in dischi protoplanetari extra-solari, i pianeti nascono molto in fretta: entro il primo milione di anni dalla formazione del disco protoplanetario stesso. La risposta viene dalla struttura di 67P, desunta dalle osservazioni di Rosetta: la cometa è un corpo granulare, un aggregato di ciottoli “primordiali” di dimensioni millimetriche, contenenti polvere e ghiaccio; solo gli strati più superficiali, che sono esposti alla luce solare diretta, non contengono ghiaccio.

«Moltissimi dati di Rosetta vengono naturalmente spiegati assumendo che 67P sia un accumulo di ciottoli tenuto assieme dalla debolissima gravità reciproca, come previsto dai modelli in grado di spiegare le osservazioni di Alma e la nascita dei pianeti in poche centinaia di migliaia di anni», sintetizza uno degli autori, Marco Fulle dell’Inaf di Trieste. “Quindi 67P è un corpo perfettamente omogeneo, e perfettamente consistente con i modelli in grado di spiegare la nascita di pianeti in tutti i dischi protoplanetari. Questo risultato, a suo modo, rappresenta una piccola grande unificazione». Grazie alla massa relativamente piccola della cometa 67P, i ciottoli sono sopravvissuti intatti fino a oggi, permettendo agli scienziati, per la prima volta, di confermare l’ipotesi che la cometa sia nata grazie all’accumulo di ciottoli, che hanno dato origine a un corpo coerente grazie a un delicato flusso d’attrazione. Un effetto collettivo delle particelle di polvere, leggero ma irresistibile, che gli scienziati definiscono “streaming instability”. «Per far collassare un corpo come questo per gravità», spiega Fulle, «basta che tutti i ciottoli si concentrino entro la sua sfera di Hill, che per 67P ha un raggio di circa 200 km. Gli ultimi codici di streaming instability confermano che è possibile: una volta che dieci miliardi di tonnellate (il peso della cometa) di ciottoli si trovano entro un volume di 400 km di diametro, non è più possibile evitare il collasso gravitazionale. Ma il collasso è così “gentile”, e le pressioni interne sono così piccole, da non alterare i ciottoli».

Il nuovo studio dimostra anche che un siffatto nucleo di ciottoli tenuti assieme dalla sola gravità ha un comportamento termico che può spiegare molte delle proprietà osservate per la cometa 67P, come per esempio la sua elevata porosità e la quantità di gas che fuoriesce da dentro mentre la cometa si avvicina al Sole. Altre evidenze, tuttavia, vanno un po’ in contrasto con questo modello. Come il getto di gas e polveri del 3 luglio 2016, una piccola “eruzione” che Rosetta è stata in grado di misurare con ben cinque dei suoi strumenti e che ha permesso agli scienziati, per la prima volta, di combinare osservazioni della polvere rilasciata assieme ai relativi cambiamenti della superficie. Il risultato di questo ulteriore studio, guidato da Jessica Agarwal del Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung, indica che gli impressionanti getti di polvere che le comete emettono nello spazio durante il loro viaggio intorno al Sole non sono spinti esclusivamente dalla sublimazione di acqua congelata, ma devono esistere altre fonti di energia interne alla cometa da cui attingono. Gli scenari possibili ipotizzati dalle ricercatrici e dai ricercatori nel nuovo studio comprendono il rilascio di gas pressurizzato immagazzinato sotto la superficie, oppure la conversione del ghiaccio amorfo in cristallino, energeticamente più favorevole, indotta dal riscaldamento solare.

Il nuovo studio dimostra anche che un siffatto nucleo di ciottoli tenuti assieme dalla sola gravità ha un comportamento termico che può spiegare molte delle proprietà osservate per la cometa 67P, come per esempio la sua elevata porosità e la quantità di gas che fuoriesce da dentro mentre la cometa si avvicina al Sole. Altre evidenze, tuttavia, vanno un po’ in contrasto con questo modello. Come il getto di gas e polveri del 3 luglio 2016, una piccola “eruzione” che Rosetta è stata in grado di misurare con ben cinque dei suoi strumenti e che ha permesso agli scienziati, per la prima volta, di combinare osservazioni della polvere rilasciata assieme ai relativi cambiamenti della superficie. Il risultato di questo ulteriore studio, guidato da Jessica Agarwal del Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung, indica che gli impressionanti getti di polvere che le comete emettono nello spazio durante il loro viaggio intorno al Sole non sono spinti esclusivamente dalla sublimazione di acqua congelata, ma devono esistere altre fonti di energia interne alla cometa da cui attingono. Gli scenari possibili ipotizzati dalle ricercatrici e dai ricercatori nel nuovo studio comprendono il rilascio di gas pressurizzato immagazzinato sotto la superficie, oppure la conversione del ghiaccio amorfo in cristallino, energeticamente più favorevole, indotta dal riscaldamento solare.

«Queste ipotesi vanno un po’ contro il risultato di un nucleo perfettamente omogeneo e per lo più secco», ammette Fulle, coautore anche di questo studio. «La porosità del nucleo sembra escludere che sia possibile accumulare gas sotto pressione in sacche interne, indipendentemente dal modello a ciottoli». L’aspetto unico dell’evento del 3 luglio 2016 è rappresentato dalle immagini ad alta risoluzione della superficie, in cui i ricercatori hanno individuato una zona circolare di circa dieci metri di diametro all’interno di una depressione come punto di partenza del getto. Come hanno confermato le analisi, quest’area contiene acqua congelata sulla superficie. In generale, gli scienziati suppongono che i gas congelati sulla superficie cometaria, come il ghiaccio d’acqua, siano responsabili dei getti di polvere. Sotto l’influsso del calore solare, queste sostanze sublimano, passando direttamente allo stato gassoso, e il flusso di gas trascina con sé le particelle di polvere nello spazio. Tuttavia, il nuovo studio dimostra che, con una produzione di polvere di circa 18 kg al secondo, il getto del 3 luglio 2016 è troppo “polveroso” rispetto a quanto predicono i modelli convenzionali, richiedendo quindi la presenza di ulteriori processo energetici in gioco, come quelli ipotizzati sopra.

«Le due ipotesi suggerite in questo studio non sono le uniche possibili, qui davvero siamo appena agli inizi», commenta Fulle. «Mancano ancora esperimenti di laboratorio che studino cosa succede a basse temperature nel nucleo interno e in una struttura a ciottoli sottoposta a perturbazioni. Certamente, si rende evidente che queste due ipotesi “classiche”, valide in vecchi modelli cometari “a cipolla”, difficilmente si conciliano con tutti gli altri dati di Rosetta». «C’è una particolare attenzione in questo momento all’interno della comunità scientifica di Rosetta a cercare di combinare i dati ottenuti da 67P con modelli, simulazioni e lavoro di laboratorio qui sulla Terra, per risolvere la questione su cosa produca tale attività sulle comete», conferma in conclusione Matt Taylor, responsabile scientifico di Rosetta all’Agenzia spaziale europea.

(Crediti: ESA/Rosetta/NAVCAM e ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team)

A bordo della Stazione Spaziale Paolo Nespoli, protagonista della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha sperimentato l’utilizzo della realtà aumentata per migliorare l’efficienza lavorativa durante l’esecuzione di alcune operazioni. Ancora più che sulla Terra, l’ottimizzazione e riduzione del tempo di lavoro degli astronauti per l’esecuzione delle attività è una delle risorse più importanti da gestire sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è l’obiettivo di ARAMIS (Augmented Reality Application for Maintenance, Inventory and Stowage) un esperimento selezionato, finanziato e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana per la missione VITA. ARAMIS è stato progettato e realizzato da Thales Alenia Space Italia con il contributo delle società ALTEC e ALTRAN e alla sua implementazione a bordo ha collaborato la Kayser Italia. Paolo Nespoli ha eseguito la sessione sperimentale del progetto ARAMIS, verificando l’utilizzo dell’applicazione di realtà aumentata nell’esecuzione di un’attività di manutenzione nel modulo Nodo 2 e di un’altra legata alla gestione del cargo nel modulo logistico permanente (PMM). L’applicazione di ARAMIS, installata sull’iPad personale di Nespoli, è organizzata in due scenari indipendenti: il primo per la dimostrazione della realtà aumentata nell’esecuzione di un’attività di manutenzione preventiva nel modulo americano Nodo 2. Avvalendosi dell’ausilio di “markers” dedicati, l’applicazione, dopo averli riconosciuti, fornisce le informazioni necessarie allo svolgimento dell’operazione come informazioni “aggiunte” a ciò che Nespoli vede sullo schermo dell’iPad attraverso la sua fotocamera. Il secondo scenario prevede l’utilizzo di diverse tecnologie, quali lettura di codici a barre e lettura di testi (OCR), impiegate nell’esecuzione di un’attività mirata alla gestione del cargo a bordo del modulo logistico italiano PMM. ARAMISS fornisce aiuto per la ricerca di oggetti attraverso il collegamento con l’inventario di bordo e li segue durante il loro spostamento da una posizione iniziale a una posizione differente nei diversi rack. Tutto questo, fatto senza l’utilizzo di markers dedicati, ma sfruttando le etichette identificative delle diverse locazioni e sottolocazioni nel PMM, e i codici a barre di cui ogni pezzo sulla ISS è dotato, come marker per l’attivazione dell’informazione “aumentata” proiettata sul display dell’iPad in sovrapposizione alla realtà dell’astronauta. A oggi, gli astronauti eseguono le operazioni utilizzando procedure che sono di norma lette tramite un laptop o in alcuni casi stampate. Con la realtà aumentata si vuole dimostrare la possibilità di fornire le informazioni, in alcuni casi anche in quantità maggiore in un modo diverso e più efficace. Bisogna tenere presente che il cosiddetto tempo uomo è una tra le risorse più preziose a bordo per cui si cerca di minimizzarlo in modo che tutto il tempo risparmiato venga dedicato agli esperimenti scientifici. Lo scopo della dimostrazione è quello di verificare che tramite l’utilizzo di un’applicazione di questo tipo il tempo necessario per svolgere le operazioni a bordo diminuisce e allo stesso tempo l’efficienza nello svolgerle aumenta.

A bordo della Stazione Spaziale Paolo Nespoli, protagonista della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha sperimentato l’utilizzo della realtà aumentata per migliorare l’efficienza lavorativa durante l’esecuzione di alcune operazioni. Ancora più che sulla Terra, l’ottimizzazione e riduzione del tempo di lavoro degli astronauti per l’esecuzione delle attività è una delle risorse più importanti da gestire sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è l’obiettivo di ARAMIS (Augmented Reality Application for Maintenance, Inventory and Stowage) un esperimento selezionato, finanziato e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana per la missione VITA. ARAMIS è stato progettato e realizzato da Thales Alenia Space Italia con il contributo delle società ALTEC e ALTRAN e alla sua implementazione a bordo ha collaborato la Kayser Italia. Paolo Nespoli ha eseguito la sessione sperimentale del progetto ARAMIS, verificando l’utilizzo dell’applicazione di realtà aumentata nell’esecuzione di un’attività di manutenzione nel modulo Nodo 2 e di un’altra legata alla gestione del cargo nel modulo logistico permanente (PMM). L’applicazione di ARAMIS, installata sull’iPad personale di Nespoli, è organizzata in due scenari indipendenti: il primo per la dimostrazione della realtà aumentata nell’esecuzione di un’attività di manutenzione preventiva nel modulo americano Nodo 2. Avvalendosi dell’ausilio di “markers” dedicati, l’applicazione, dopo averli riconosciuti, fornisce le informazioni necessarie allo svolgimento dell’operazione come informazioni “aggiunte” a ciò che Nespoli vede sullo schermo dell’iPad attraverso la sua fotocamera. Il secondo scenario prevede l’utilizzo di diverse tecnologie, quali lettura di codici a barre e lettura di testi (OCR), impiegate nell’esecuzione di un’attività mirata alla gestione del cargo a bordo del modulo logistico italiano PMM. ARAMISS fornisce aiuto per la ricerca di oggetti attraverso il collegamento con l’inventario di bordo e li segue durante il loro spostamento da una posizione iniziale a una posizione differente nei diversi rack. Tutto questo, fatto senza l’utilizzo di markers dedicati, ma sfruttando le etichette identificative delle diverse locazioni e sottolocazioni nel PMM, e i codici a barre di cui ogni pezzo sulla ISS è dotato, come marker per l’attivazione dell’informazione “aumentata” proiettata sul display dell’iPad in sovrapposizione alla realtà dell’astronauta. A oggi, gli astronauti eseguono le operazioni utilizzando procedure che sono di norma lette tramite un laptop o in alcuni casi stampate. Con la realtà aumentata si vuole dimostrare la possibilità di fornire le informazioni, in alcuni casi anche in quantità maggiore in un modo diverso e più efficace. Bisogna tenere presente che il cosiddetto tempo uomo è una tra le risorse più preziose a bordo per cui si cerca di minimizzarlo in modo che tutto il tempo risparmiato venga dedicato agli esperimenti scientifici. Lo scopo della dimostrazione è quello di verificare che tramite l’utilizzo di un’applicazione di questo tipo il tempo necessario per svolgere le operazioni a bordo diminuisce e allo stesso tempo l’efficienza nello svolgerle aumenta.

Thales Alenia Space è stata scelta dall’ Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo dello strumento RIME (Radar Sounder for Icy Moons Exploration) nell’ambito della missione JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), parte del Programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Con il lancio previsto nel 2022 e l’arrivo nel 2029, la missione JUICE ha come obiettivo lo studio del sistema Giove ed in particolare le sue lune ghiacciate Ganimede, Callisto ed Europa. Come archetipo dei pianeti giganti del Sistema solare, Giove e le sue lune sono elementi chiave per comprendere la comparsa della vita. Esplorando i satelliti di Giove, tre dei quali si crede abbiano degli Oceani interni, sarà possibile, inoltre, capire meglio l’abitabilità dei mondi ghiacciati. JUICE eseguirà uno studio dettagliato di Giove e del suo sistema lunare, soffermandosi particolarmente su Ganimede, come corpo planetario e potenziale habitat. Gli studi su Europa e Callisto contribuiranno al ritratto completo di queste lune. Thales Alenia Space in Italia è responsabile dello sviluppo, realizzazione e test di RIME, uno dei 10 strumenti a bordo della sonda JUICE. Questo strumento è fondamentale per il successo della missione grazie alla sua capacità di rilevare direttamente la struttura interna degli strati ghiacciati. Utilizzando un’ antenna di 16 metri, realizzata da Space Tech GmbH per conto di Airbus Defence and Space, con una frequenza centrale di 9 MHz, RIME è in grado di penetrare fino a 9 km sotto la superfice ghiacciata con una risoluzione verticale fino a 30 metri nel ghiaccio, coprendo la struttura sottostante gli Oceani di Ganimede, Callisto e Europa. Lo sviluppo del radar è stato finanziato dall’ASI e l’Università di Trento è responsabile degli aspetti scientifici. Rime include anche un contributo da parte della NASA. Per la sonda JUICE – che sarà alimentata da 97 metri quadrati di pannelli solari sviluppati da Leonardo – sono realizzati con il supporto dell’ASI e con il contributo tecnologico di Leonardo anche la camera ad alta risoluzione JANUS e lo spettrometro MAJIS, a dimostrazione dell’importante ruolo dell’Italia nella missione. La missione JUICE permetterà a Thales Alenia Space di mantenere e sviluppare la partnership strategica con la NASA, iniziata con il radar sounder SHARAD per la sonda MRO del JPL e di rafforzare, inoltre, i rapporti con l’ESA dopo aver fornito il radar MARSIS per la sonda Mars Express per Marte.

Thales Alenia Space è stata scelta dall’ Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo dello strumento RIME (Radar Sounder for Icy Moons Exploration) nell’ambito della missione JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), parte del Programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Con il lancio previsto nel 2022 e l’arrivo nel 2029, la missione JUICE ha come obiettivo lo studio del sistema Giove ed in particolare le sue lune ghiacciate Ganimede, Callisto ed Europa. Come archetipo dei pianeti giganti del Sistema solare, Giove e le sue lune sono elementi chiave per comprendere la comparsa della vita. Esplorando i satelliti di Giove, tre dei quali si crede abbiano degli Oceani interni, sarà possibile, inoltre, capire meglio l’abitabilità dei mondi ghiacciati. JUICE eseguirà uno studio dettagliato di Giove e del suo sistema lunare, soffermandosi particolarmente su Ganimede, come corpo planetario e potenziale habitat. Gli studi su Europa e Callisto contribuiranno al ritratto completo di queste lune. Thales Alenia Space in Italia è responsabile dello sviluppo, realizzazione e test di RIME, uno dei 10 strumenti a bordo della sonda JUICE. Questo strumento è fondamentale per il successo della missione grazie alla sua capacità di rilevare direttamente la struttura interna degli strati ghiacciati. Utilizzando un’ antenna di 16 metri, realizzata da Space Tech GmbH per conto di Airbus Defence and Space, con una frequenza centrale di 9 MHz, RIME è in grado di penetrare fino a 9 km sotto la superfice ghiacciata con una risoluzione verticale fino a 30 metri nel ghiaccio, coprendo la struttura sottostante gli Oceani di Ganimede, Callisto e Europa. Lo sviluppo del radar è stato finanziato dall’ASI e l’Università di Trento è responsabile degli aspetti scientifici. Rime include anche un contributo da parte della NASA. Per la sonda JUICE – che sarà alimentata da 97 metri quadrati di pannelli solari sviluppati da Leonardo – sono realizzati con il supporto dell’ASI e con il contributo tecnologico di Leonardo anche la camera ad alta risoluzione JANUS e lo spettrometro MAJIS, a dimostrazione dell’importante ruolo dell’Italia nella missione. La missione JUICE permetterà a Thales Alenia Space di mantenere e sviluppare la partnership strategica con la NASA, iniziata con il radar sounder SHARAD per la sonda MRO del JPL e di rafforzare, inoltre, i rapporti con l’ESA dopo aver fornito il radar MARSIS per la sonda Mars Express per Marte.

Vega, il lanciatore europeo ideato, progettato e realizzato da Avio, ha portato a termine con successo la sua undicesima missione consecutiva consolidando ulteriormente il primato mondiale in termini di precisione e affidabilità. Nella sua terza missione del 2017 Vega ha messo in orbita il satellite MOHAMMED VI-A, un satellite per l’osservazione della terra realizzato da Thales Alenia Space e Airbus per il Marocco. La missione è partita dal centro spaziale di Kourou, in Guyana francese, il 7 novembre alle ore 22:42 (le 02:42 dell’8 novembre in Italia). “Vega continua il suo tack-record di successi consecutivi e ha contribuito a dare accesso allo Spazio ad un nuovo Paese, il Regno del Marocco – ha commentato Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio – L’elevato livello di fiducia presso i clienti, peraltro, ha portato Arianespace a siglare recentemente un nuovo contratto per sei lanci di Vega e quattro di Vega C, per un totale di dieci voli tra il 2019 e il 2021”. Nel frattempo negli stabilimenti di Colleferro si continua a sviluppare lanciatori sempre più performanti: dopo aver completato anche il secondo involucro del P120, Avio è pronta per il tiro al banco del primo motore Z40, secondo stadio del Vega C”.

Vega, il lanciatore europeo ideato, progettato e realizzato da Avio, ha portato a termine con successo la sua undicesima missione consecutiva consolidando ulteriormente il primato mondiale in termini di precisione e affidabilità. Nella sua terza missione del 2017 Vega ha messo in orbita il satellite MOHAMMED VI-A, un satellite per l’osservazione della terra realizzato da Thales Alenia Space e Airbus per il Marocco. La missione è partita dal centro spaziale di Kourou, in Guyana francese, il 7 novembre alle ore 22:42 (le 02:42 dell’8 novembre in Italia). “Vega continua il suo tack-record di successi consecutivi e ha contribuito a dare accesso allo Spazio ad un nuovo Paese, il Regno del Marocco – ha commentato Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio – L’elevato livello di fiducia presso i clienti, peraltro, ha portato Arianespace a siglare recentemente un nuovo contratto per sei lanci di Vega e quattro di Vega C, per un totale di dieci voli tra il 2019 e il 2021”. Nel frattempo negli stabilimenti di Colleferro si continua a sviluppare lanciatori sempre più performanti: dopo aver completato anche il secondo involucro del P120, Avio è pronta per il tiro al banco del primo motore Z40, secondo stadio del Vega C”.

Dopo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Papa Francesco, è la volta del presidente del consiglio, Paolo Gentiloni. L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, Paolo Nespoli, dialoga con le massime figure istituzionale per raccontare la sua missione Vita a bordo della stazione spaziale internazionale, in orbita a 400 km. Un collegamento avvenuto in un momento particolare, coinciso con i primi 100 giorni della terza esperienza di AstroPaolo nello spazio. «Abbiamo una giornata veramente piena e proprio qui, sulla Iss, abbiamo sviluppato un vaccino contro la salmonella perché nello spazio i virus diventano più virulenti ed i test in orbita danno spesso risposte che sul nostro pianeta non si riescono ad ottenere» – ha spiegato Nespoli a Gentiloni, per poi riprendere un tema già affrontato con gli altri due illustri predecessori: «Non vedo conflitti fra le attività spaziali dei governi e quelle dei privati – ha continuato Nespoli – l’assenza di gravità, il potersi togliere da dosso questa gravità e diventare ‘l’uomo ragno’ o ‘superman’, cioè poter spostare cose pesantissime senza problemi, è una sensazione molto bella». «Poi vedere la Terra da quassù è impareggiabile – ha concluso l’astronauta – dico sempre che guardare la Terra dalla Terra è come guardare un’opera d’arte con il naso attaccato alla tela. Bisogna staccarsi e guardare più da lontano per poterne apprezzare la bellezza». Ma AstroPaolo ha trovato il tempo e il modo di festeggiare con grande spolvero il traguardo dei 100 giorni, mostrandosi insieme agli altri membri d’equipaggio con camicie punteggiate di stelle su fondo blu e un biglietto di auguri, senza rinunciare al tweet ”100 giorni sulla Stazione Spaziale con @AstroKomrade e @SergeyISS: grato, orgoglioso e meravigliato di quanto in alto possiamo volare assieme!”, dedicato all’americano Randy Bresnik e al russo Sergey Ryazansky, con i quali è partito a bordo della Soyuz

Dopo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Papa Francesco, è la volta del presidente del consiglio, Paolo Gentiloni. L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, Paolo Nespoli, dialoga con le massime figure istituzionale per raccontare la sua missione Vita a bordo della stazione spaziale internazionale, in orbita a 400 km. Un collegamento avvenuto in un momento particolare, coinciso con i primi 100 giorni della terza esperienza di AstroPaolo nello spazio. «Abbiamo una giornata veramente piena e proprio qui, sulla Iss, abbiamo sviluppato un vaccino contro la salmonella perché nello spazio i virus diventano più virulenti ed i test in orbita danno spesso risposte che sul nostro pianeta non si riescono ad ottenere» – ha spiegato Nespoli a Gentiloni, per poi riprendere un tema già affrontato con gli altri due illustri predecessori: «Non vedo conflitti fra le attività spaziali dei governi e quelle dei privati – ha continuato Nespoli – l’assenza di gravità, il potersi togliere da dosso questa gravità e diventare ‘l’uomo ragno’ o ‘superman’, cioè poter spostare cose pesantissime senza problemi, è una sensazione molto bella». «Poi vedere la Terra da quassù è impareggiabile – ha concluso l’astronauta – dico sempre che guardare la Terra dalla Terra è come guardare un’opera d’arte con il naso attaccato alla tela. Bisogna staccarsi e guardare più da lontano per poterne apprezzare la bellezza». Ma AstroPaolo ha trovato il tempo e il modo di festeggiare con grande spolvero il traguardo dei 100 giorni, mostrandosi insieme agli altri membri d’equipaggio con camicie punteggiate di stelle su fondo blu e un biglietto di auguri, senza rinunciare al tweet ”100 giorni sulla Stazione Spaziale con @AstroKomrade e @SergeyISS: grato, orgoglioso e meravigliato di quanto in alto possiamo volare assieme!”, dedicato all’americano Randy Bresnik e al russo Sergey Ryazansky, con i quali è partito a bordo della Soyuz

Le attività spaziali si prestano al talento di chi dimostra di possedere una vena artistica. L’Agenzia Spaziale Europea offre l’opportunità ad artisti e grafici di ogni parte del mondo di mettersi in gioco per proporre un’idea di decorazione della parte esterna del razzo Soyuz, destinato a trasportatre CHEOPS, il primo satellite completamente dedicato alla caratterizzazione dei pianeti extrasolari, pronto per il lancio entro la fine del 2018. Costruito dall’Agenzia Spaziale Europea e dalla Svizzera con il fondamentale contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e l’apporto scientifico dell’INAF e dell’Università di Padova, CHEOPS (CHaracterizing ExOplanet Satellite), è la prima delle missioni di classe S (Small) del programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’ESA, destinata a misurare con precisione le caratteristiche fisiche ancora sconosciute di pianeti in sistemi planetari diversi dal Sistema Solare. Punterà stelle già note per ospitare pianeti, misurando ad altissima precisione la variazione di luminosità stellare prodotta quando il pianeta si trova a transitare davanti alla stella riuscendo quindi a misurarne la dimensione ed altre caratteristiche con alta precisione.

Le attività spaziali si prestano al talento di chi dimostra di possedere una vena artistica. L’Agenzia Spaziale Europea offre l’opportunità ad artisti e grafici di ogni parte del mondo di mettersi in gioco per proporre un’idea di decorazione della parte esterna del razzo Soyuz, destinato a trasportatre CHEOPS, il primo satellite completamente dedicato alla caratterizzazione dei pianeti extrasolari, pronto per il lancio entro la fine del 2018. Costruito dall’Agenzia Spaziale Europea e dalla Svizzera con il fondamentale contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e l’apporto scientifico dell’INAF e dell’Università di Padova, CHEOPS (CHaracterizing ExOplanet Satellite), è la prima delle missioni di classe S (Small) del programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’ESA, destinata a misurare con precisione le caratteristiche fisiche ancora sconosciute di pianeti in sistemi planetari diversi dal Sistema Solare. Punterà stelle già note per ospitare pianeti, misurando ad altissima precisione la variazione di luminosità stellare prodotta quando il pianeta si trova a transitare davanti alla stella riuscendo quindi a misurarne la dimensione ed altre caratteristiche con alta precisione.

Il nuovo studio dimostra anche che un siffatto nucleo di ciottoli tenuti assieme dalla sola gravità ha un comportamento termico che può spiegare molte delle proprietà osservate per la cometa 67P, come per esempio la sua elevata porosità e la quantità di gas che fuoriesce da dentro mentre la cometa si avvicina al Sole. Altre evidenze, tuttavia, vanno un po’ in contrasto con questo modello. Come il getto di gas e polveri del 3 luglio 2016, una piccola “eruzione” che Rosetta è stata in grado di misurare con ben cinque dei suoi strumenti e che ha permesso agli scienziati, per la prima volta, di combinare osservazioni della polvere rilasciata assieme ai relativi cambiamenti della superficie. Il risultato di questo ulteriore studio, guidato da Jessica Agarwal del Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung, indica che gli impressionanti getti di polvere che le comete emettono nello spazio durante il loro viaggio intorno al Sole non sono spinti esclusivamente dalla sublimazione di acqua congelata, ma devono esistere altre fonti di energia interne alla cometa da cui attingono. Gli scenari possibili ipotizzati dalle ricercatrici e dai ricercatori nel nuovo studio comprendono il rilascio di gas pressurizzato immagazzinato sotto la superficie, oppure la conversione del ghiaccio amorfo in cristallino, energeticamente più favorevole, indotta dal riscaldamento solare.

Il nuovo studio dimostra anche che un siffatto nucleo di ciottoli tenuti assieme dalla sola gravità ha un comportamento termico che può spiegare molte delle proprietà osservate per la cometa 67P, come per esempio la sua elevata porosità e la quantità di gas che fuoriesce da dentro mentre la cometa si avvicina al Sole. Altre evidenze, tuttavia, vanno un po’ in contrasto con questo modello. Come il getto di gas e polveri del 3 luglio 2016, una piccola “eruzione” che Rosetta è stata in grado di misurare con ben cinque dei suoi strumenti e che ha permesso agli scienziati, per la prima volta, di combinare osservazioni della polvere rilasciata assieme ai relativi cambiamenti della superficie. Il risultato di questo ulteriore studio, guidato da Jessica Agarwal del Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung, indica che gli impressionanti getti di polvere che le comete emettono nello spazio durante il loro viaggio intorno al Sole non sono spinti esclusivamente dalla sublimazione di acqua congelata, ma devono esistere altre fonti di energia interne alla cometa da cui attingono. Gli scenari possibili ipotizzati dalle ricercatrici e dai ricercatori nel nuovo studio comprendono il rilascio di gas pressurizzato immagazzinato sotto la superficie, oppure la conversione del ghiaccio amorfo in cristallino, energeticamente più favorevole, indotta dal riscaldamento solare.