da Sorrentino | Set 9, 2017 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Paolo Nespoli sta svolgendo un intenso programma di esperimenti a bordo della stazione spaziale internazionale, soprattutto in chiave di biologia e fisiologia per fornire indicazioni utili a gestire le missioni di durata sempre più lunga che attendono nei prossimi anni gli equipaggi destinati ad arrivare su Marte. Tra i compiti affidati all’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, alla terza esperienza in orbita con la missione Vita, c’è stato il test che gli ha permesso di teleguidare il robot Justin, situato nel centro Aerospaziale tedesco Dlr a Oberpfaffenhofen all’interno di un’area in cui è stato riprodotto l’ambiente marziano. Avvalendosi di un semplice tablet, Nespoli ha trasmesso a Justin i comandi per eseguire la riparazione di pannelli solari posti al suolo. Obiettibvo del test è stato quello di verificare la capacità di teleguidare un robot da remoto, anche quando le grandi distanze comportano notevoli ritardo nelle comunicazioni. Una situazione che si presume potrà presentarsi quando un astronauta si trova all’interno di una base marziana o su un orbiter intorno al pianeta rosso e ha necessità di avvalersi di un rover che operi in superficie.  L’esperimento eseguito da Nespoli fa parte del progetto Meteron dell’Agenzia Spaziale Europea per facilitare l’impiego di robot in ambiente extraterrestre allo scopo di eseguire operazioni complesse, telecomandandole. AstroPaolo ha trasferito al robot Justin i compiti di meccanico ed elettricista, eseguendo una riparazione e acquisendo il risultato dell’intervento. Lo sviluppo della telerobotica spaziale è uno degli obiettivi dell’ESA a supporto delle missioni assegnate ai futuri astronauti.

L’esperimento eseguito da Nespoli fa parte del progetto Meteron dell’Agenzia Spaziale Europea per facilitare l’impiego di robot in ambiente extraterrestre allo scopo di eseguire operazioni complesse, telecomandandole. AstroPaolo ha trasferito al robot Justin i compiti di meccanico ed elettricista, eseguendo una riparazione e acquisendo il risultato dell’intervento. Lo sviluppo della telerobotica spaziale è uno degli obiettivi dell’ESA a supporto delle missioni assegnate ai futuri astronauti.

da Sorrentino | Set 7, 2017 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

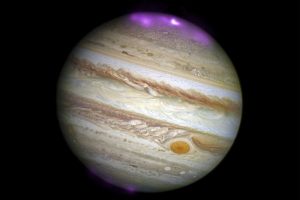

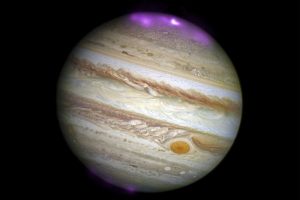

Le aurore di Giove, spiega uno studio pubblicato su Nature, si comportano in modo diverso rispetto a quelle terrestri. Le emissioni aurorali da Giove sono molto più potenti di quelle della Terra, e si riteneva quindi che fossero generate da processi simili a quelli responsabili delle forti emissioni aurorali della Terra. Le nuove osservazioni effettuate dalla missione Juno della NASA suggeriscono però che non sia così. Le aurore terrestri, note anche come aurore boreali o australi, sono prodotte dall’interazione tra particelle cariche provenienti dal Sole e atmosfera terrestre, in particolare al momento del loro ingresso nell’atmosfera. Due sono i processi coinvolti: le aurore più intense sono generate dall’accelerazione degli elettroni, mentre quelle più deboli sono frutto della dispersione (scattering) degli elettroni magneticamente intrappolati. Il primo di questi processi è ritenuto il meccanismo responsabile delle emissioni aurorali di Giove, anche se le osservazioni iniziali della navicella spaziale Juno non avevano trovato alcun riscontro. Durante i successivi sorvoli, Juno ha rilevato elettroni accelerati, ma questo fenomeno non sembra produrre aurore intense, sostengono Barry Mauk e i colleghi che hanno redatto lo studio. Le loro osservazioni indicano invece che le aurore di Giove sono generate da processi simili a quelli responsabili delle aurore più deboli della Terra.

Le aurore di Giove, spiega uno studio pubblicato su Nature, si comportano in modo diverso rispetto a quelle terrestri. Le emissioni aurorali da Giove sono molto più potenti di quelle della Terra, e si riteneva quindi che fossero generate da processi simili a quelli responsabili delle forti emissioni aurorali della Terra. Le nuove osservazioni effettuate dalla missione Juno della NASA suggeriscono però che non sia così. Le aurore terrestri, note anche come aurore boreali o australi, sono prodotte dall’interazione tra particelle cariche provenienti dal Sole e atmosfera terrestre, in particolare al momento del loro ingresso nell’atmosfera. Due sono i processi coinvolti: le aurore più intense sono generate dall’accelerazione degli elettroni, mentre quelle più deboli sono frutto della dispersione (scattering) degli elettroni magneticamente intrappolati. Il primo di questi processi è ritenuto il meccanismo responsabile delle emissioni aurorali di Giove, anche se le osservazioni iniziali della navicella spaziale Juno non avevano trovato alcun riscontro. Durante i successivi sorvoli, Juno ha rilevato elettroni accelerati, ma questo fenomeno non sembra produrre aurore intense, sostengono Barry Mauk e i colleghi che hanno redatto lo studio. Le loro osservazioni indicano invece che le aurore di Giove sono generate da processi simili a quelli responsabili delle aurore più deboli della Terra.

Fra gli autori dell’articolo su Nature c’è anche Alberto Adriani dell’INAF IAPS di Roma, principal investigator dello strumento JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper, a bordo di Juno, finanziato dall’ASI, realizzato da Leonardo-Finmeccanica e operato sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell’INAF), che commenta così le recenti osservazioni compiute con lo spettrografo ultravioletto (UVS), anch’esso a bordo della sonda Nasa: «Dalle osservazioni di Giove fatte dalla Terra, dallo Hubble Space Telescope o dalle precedenti missioni spaziali sapevamo che le aurore gioviane sono molto più potenti di quelle sulla Terra. Sulla base della conoscenza della composizione atmosferica del pianeta sapevamo anche che l’idrogeno e il catione triatomico di idrogeno H3+ sono i responsabili delle aurore osservabili rispettivamente nell’ultravioletto e nell’infrarosso. Sulla base della conoscenza delle aurore terrestri avevamo anche immaginato quali fossero i fenomeni all’origine di quelle gioviane, ma la missione Juno ci sta dando invece l’opportunità di capire che la realtà sui processi di formazione delle aurore di Giove è diversa da ciò che ci aspettavamo».I nuovi risultati forniscono informazioni su come diversi pianeti interagiscono elettromagneticamente con i loro ambienti spaziali. Tuttavia, per capire come questi processi funzionino occorreranno ulteriori dati.

Nella gif animata, una ricostruzione completa di come le configurazioni aurorali settentrionali e meridionali sono apparse al Juno Ultraviolet Spectograph (UVS) quando Juno, nella sua grande orbita ellittica, si è avvicinato a Giove, è passato sopra il polo nord dirigendosi poi rapidamente verso l’emisfero meridionale per passare sopra il polo sud, e infine si è allontanato da Giove. Giove stesso è rappresentato come un modello digitale come potrebbe essere osservato nella luce visibile, e le configurazioni aurorali sono immagini statiche nella luce ultravioletta misurata dallo strumento UVS.

Nella gif animata, una ricostruzione completa di come le configurazioni aurorali settentrionali e meridionali sono apparse al Juno Ultraviolet Spectograph (UVS) quando Juno, nella sua grande orbita ellittica, si è avvicinato a Giove, è passato sopra il polo nord dirigendosi poi rapidamente verso l’emisfero meridionale per passare sopra il polo sud, e infine si è allontanato da Giove. Giove stesso è rappresentato come un modello digitale come potrebbe essere osservato nella luce visibile, e le configurazioni aurorali sono immagini statiche nella luce ultravioletta misurata dallo strumento UVS.

(Crediti: Bertrand Bonfond)

da Sorrentino | Set 3, 2017 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Peggy Whitson, prima donna ad aver assunto il comando della stazione spaziale internazionale nel 2008 per poi vederselo riassegnare nel 2017, ha concluso la sua terza esperienza nel complesso orbitale dove è rimasta per ulteriori 288 giorni. Un periodo che ha portato a 655 i giorni trascorsi nello spazio da AstroPeggy. La veterane delle astronaute americane ha lasciato la ISS a bordo della Soyuz alle 23:30 ora italiana di sabato 2 settembre, insieme al comandante Fyodory Yurchikhin e all’ingegnere Jack Fischer della NASA, atterrando alle 3:22 della notte in Kazakistan. Selezionata dalla NASA nel 1996, Peggy Whitson ha esordito in orbita nel 2002, quando trascorse 184 giorni a bordo della stazione, tornandovi nel 2008 da comandante e trascorrendo altri 184 giorni. Un altro suo record è riassunto nelle otto passeggiate spaziali. La sua terza missione di lunga durata è stata estesa di tre mesi, fino a settembre, arrivando così a 288 giorni. Con i suoi 655 giorni di permanenza totale sulla ISS, AstroPeggy ha trascorso in orbita più di qualsiasi astronauta americano, e figura all’ottavo posto nella graduatoria dei tempi di permanenza nel corso delle missioni di lunga durata. A bordo della ISS restano a Randy Bresnik nel ruolo di comandante, l’italiano Paolo Nespoli Nespoli e il russo Sergey Ryazanskiy, in attesa del nuovo equipaggio, in partenza il 12 settembre da Baikonour, composto dagli astronauti americani Mark Vande Hei, al primo volo spaziale, e Joseph Acaba, primo astronauta di origine portoricana, che ha già partecipato a una missione a bordo della ISS compiendo due attività extraveicolari, e dal cosmonauta russo Aleksandr Misurkin, che ha attivo 166 giorni in orbita.

Peggy Whitson, prima donna ad aver assunto il comando della stazione spaziale internazionale nel 2008 per poi vederselo riassegnare nel 2017, ha concluso la sua terza esperienza nel complesso orbitale dove è rimasta per ulteriori 288 giorni. Un periodo che ha portato a 655 i giorni trascorsi nello spazio da AstroPeggy. La veterane delle astronaute americane ha lasciato la ISS a bordo della Soyuz alle 23:30 ora italiana di sabato 2 settembre, insieme al comandante Fyodory Yurchikhin e all’ingegnere Jack Fischer della NASA, atterrando alle 3:22 della notte in Kazakistan. Selezionata dalla NASA nel 1996, Peggy Whitson ha esordito in orbita nel 2002, quando trascorse 184 giorni a bordo della stazione, tornandovi nel 2008 da comandante e trascorrendo altri 184 giorni. Un altro suo record è riassunto nelle otto passeggiate spaziali. La sua terza missione di lunga durata è stata estesa di tre mesi, fino a settembre, arrivando così a 288 giorni. Con i suoi 655 giorni di permanenza totale sulla ISS, AstroPeggy ha trascorso in orbita più di qualsiasi astronauta americano, e figura all’ottavo posto nella graduatoria dei tempi di permanenza nel corso delle missioni di lunga durata. A bordo della ISS restano a Randy Bresnik nel ruolo di comandante, l’italiano Paolo Nespoli Nespoli e il russo Sergey Ryazanskiy, in attesa del nuovo equipaggio, in partenza il 12 settembre da Baikonour, composto dagli astronauti americani Mark Vande Hei, al primo volo spaziale, e Joseph Acaba, primo astronauta di origine portoricana, che ha già partecipato a una missione a bordo della ISS compiendo due attività extraveicolari, e dal cosmonauta russo Aleksandr Misurkin, che ha attivo 166 giorni in orbita.

da Sorrentino | Set 1, 2017 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

Il Sardinia Deep Space Antenna ha dato il via alle operazioni di “tracking” della sonda NASA-ESA-ASI Cassini giunta alla vigilia dell’ultimo atto della sua ventennale missione dedicata al sistema di Saturno. Il Sardinia Deep Space Antenna dell’Agenzia Spaziale Italiana costituisce una nuova configurazione sviluppata per l’impiego a supporto di missioni interplanetarie, equipaggiando in modo adeguato il Sardinia Radio Telescope (SRT) realizzato dall’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, la Regione Sardegna e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e destinato allo studio dell’universo e dei suoi misteri. Il Sardinia Deep Space Antenna, a partire da gennaio 2018, diventerà ufficialmente operativo nell’ambito del Deep Space Network della NASA, ma fornirà servizi di comunicazione e navigazione anche per le sonde interplanetarie europee, specializzandosi in particolare per quelle marziane, in vista della Human Exploration del pianeta. Il Sardinia Deep Space Antenna nasce grazie ad accordi tra l’ASI e l’INAF e a uno specifico accordo ASI – NASA, che ne assicura l’impiego per una molteplicità di missioni interplanetarie in collaborazione con il Jet Propulsion Laboratory – (JPL). Il suo debutto è legato alla fase cruciale The Grand Finale della missione di Cassini nel sistema di Saturno, seguendo gli ultimi giorni del lungo viaggio della sonda prima del suo tuffo finale sul pianeta fissato per il 15 settembre 2017.

Il Sardinia Deep Space Antenna ha dato il via alle operazioni di “tracking” della sonda NASA-ESA-ASI Cassini giunta alla vigilia dell’ultimo atto della sua ventennale missione dedicata al sistema di Saturno. Il Sardinia Deep Space Antenna dell’Agenzia Spaziale Italiana costituisce una nuova configurazione sviluppata per l’impiego a supporto di missioni interplanetarie, equipaggiando in modo adeguato il Sardinia Radio Telescope (SRT) realizzato dall’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, la Regione Sardegna e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e destinato allo studio dell’universo e dei suoi misteri. Il Sardinia Deep Space Antenna, a partire da gennaio 2018, diventerà ufficialmente operativo nell’ambito del Deep Space Network della NASA, ma fornirà servizi di comunicazione e navigazione anche per le sonde interplanetarie europee, specializzandosi in particolare per quelle marziane, in vista della Human Exploration del pianeta. Il Sardinia Deep Space Antenna nasce grazie ad accordi tra l’ASI e l’INAF e a uno specifico accordo ASI – NASA, che ne assicura l’impiego per una molteplicità di missioni interplanetarie in collaborazione con il Jet Propulsion Laboratory – (JPL). Il suo debutto è legato alla fase cruciale The Grand Finale della missione di Cassini nel sistema di Saturno, seguendo gli ultimi giorni del lungo viaggio della sonda prima del suo tuffo finale sul pianeta fissato per il 15 settembre 2017.

Gli accordi stipulati tra ASI e INAF prevedono attività esclusive dell’Agenzia nel campo della ricerca scientifica e tecnologia, con infrastrutture, equipaggiamento e operazioni di comunicazione e tracking legate al deep space ed attività di comune interesse che riguardano settori come la Radio Scienza, il tracciamento degli Space Debris e lo Space Weather. Un’ampliata capacità quella del SDSA che sarà incrementata in fasi successive per dare al paese una piena Deep Space Ground Capability che permetterà all’Italia di essere sempre più coinvolta nelle missioni interplanetarie in corso e future. Il primo passo non è da poco, le capacità di SDSA si stanno mettendo subito luce in occasione della conclusione del programma Cassini. I test per ‘catturare’ e seguire Cassini sono iniziati già il 22 agosto, quando la sonda è apparsa visibile alla radio antenna. Questa prima fase di impiego avviene nella banda X grazie ad un ricevitore altamente sensibile installato la scorsa primavera. Si tratta di un contributo del JPL/Caltech che rientra nell’accordo di collaborazione tra NASA e ASI relativa alle attività di upgrading e utilizzazione del Sardinia Radio Telescope. SDSA si avvale anche di un equipaggiamento specifico fornito dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e della collaborazione dell’European Space Operations Centre (ESOC).

“Il 1° settembre è davvero una giornata particolare – ha dichiarato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston – inauguriamo la prima unità di ricerca esterna dell’ASI presso la sede INAF di Cagliari con le prime osservazioni dei segnali radio di Cassini raccolte da SRT e provenienti da un miliardo e 400 milioni chilometri di distanza. Con queste osservazioni SRT entra di fatto nella rete mondiale di radiotelescopi che scrutano lo spazio profondo per comunicare con i satelliti inviati sui pianeti del sistema solare. È un risultato esaltante, realizzato dopo un anno di intenso lavoro in collaborazione con NASA-JPL e con i colleghi dell’INAF, con cui ASI condivide l’uso dello straordinario telescopio SRT.

È il primo passo di un lungo e ambizioso percorso, quello di raggiungere la piena capacità in trasmissione e ricezione in modo da contribuire alla gestione delle numerose missioni verso Marte che verranno lanciate nel 2020. In quell’anno assisteremo ad una sorta di imbottigliamento spaziale e tutti i radiotelescopi del mondo saranno utilizzati per guidare il traffico satellitare intorno a Marte e scambiare dati e comandi: sulla base di questi primi risultati ci aspettiamo che ASI con SRT farà la sua parte nel DSN”.

“L’insediamento dell’Unità ASI presso la nostra sede in Sardegna, frutto di una proficua collaborazione fra i due Enti”, ha commentato il Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Nichi D’Amico, “e l’attenzione che la NASA pone alle performance del radiotelescopio SRT e dei nostri laboratori di sviluppo, aprono grandi prospettive”. “In questi giorni ho visto le squadre INAF e ASI lavorare con grande affiatamento ed entusiasmo” continua il Presidente D’Amico, “con interessi scientifici e tecnologici e competenze complementari e di altro profilo, che certamente contribuiranno a capitalizzare le caratteristiche interdisciplinari di questo grandioso impianto che l’Isola ospita con grande attenzione”. “Sono inoltre fiero di vedere il coinvolgimento di giovani che si sono formati in Sardegna, presso l’Ateneo e poi presso i laboratori dell’INAF”, continua D’Amico, “questo indubbiamente indica l’eccellenza accademica e scientifica che esiste in Sardegna”.

“La Sardegna con il Radiotelescopio di San Basilio rafforza oggi il suo ruolo nella rete mondiale dell’aerospazio grazie a uno straordinario lavoro in collaborazione con Nasa, Asi e Inaf. Ne siamo molto orgogliosi”, dice il Vicepresidente della Regione e assessore alla Programmazione Raffaele Paci, “e siamo da sempre convinti che in questo settore la nostra regione con le sue competenze diffuse possa collocarsi in una posizione di vera e propria eccellenza. La Giunta ci crede molto e stiamo lavorando per creare una piattaforma di valenza internazionale, coinvolgendo imprese, Università e Centri pubblici di ricerca. Come Regione siamo pronti a dare tutto il supporto necessario anche per favorire accordi nazionali e internazionali che rafforzino ulteriormente la posizione e il ruolo della Sardegna”, conclude Paci. “Il centro di controllo e gli equipaggiamenti del SDSA installati in antenna offrono grandi potenzialità – dice il capo programma Salvatore Viviano dell’ASI – che utilizzeremo, nella tempistica di impiego esclusivo dell’antenna da parte dell’ASI, per fornire servizi di telecomunicazione, tracking e radioscienza per le missioni interplanetarie, in coordinamento con il Deep Space Network (DSN) del JPL/NASA e, in futuro, anche all’interno della rete di ESTRACK dell’ESA, a supporto di missioni della stessa ASI di altre agenzie spaziali. L’Unità di Ricerca presso Terzi dell’ASI, svolgerà attività di analisi dati, di sperimentazione e ricerca che abbracceranno vasti ambiti scientifici e tecnologici spaziali connessi alle svariate tipologie delle missioni interplanetarie alle quali SDSA collaborerà. Inoltre, la URT SDSA svolgerà ricerca congiunta con l’INAF, in settori di comune interesse. I passi successivi del progetto prevedono il rafforzamento delle dotazioni strumentali e umane che permetteranno, entro il 2020, la piena capacità operativa del SDSA nel fornire servizi completi come stazione per il deep space internazionale, affiancando all’attuale capacità di ricezione in banda X, quella in banda Ka e, a seguito di una opportuna fase di progettazione, la trasmissione nelle bande X e K, quest’ultima specificatamente per la radio scienza”.

da Sorrentino | Ago 29, 2017 | Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano, Recensioni, Stazione Spaziale

L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Paolo Nespoli, in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale per la missione VITA, è l’ospite d’eccezione del Festival del Cinema di Venezia in occasione della presentazione del film documentario Expedition, dedicato allo spazio e alla preparazione di una missione spaziale umana. Narratore di questo viaggio dietro le quinte della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana è proprio Nespoli, in collegamento da 400 km di quota con la laguna al Lido di Venezia mercoledì 6 settembre alle 17:00 ora italiana. Insieme all’astronauta, al quale è stato dato modo di visionare il filmato durante la sua permanenza nello spazio, coinvolti nel collegamento Alessandra Bonavina, regista e produttrice del documentario, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l’astronauta ESA Roberto Vittori, il portavoce dell’Agenzia Spaziale Italiana Andrea Zanini, il Capo del Cabinet dell’Agenzia Spaziale Europea, Elena Grifoni-Winters.

L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Paolo Nespoli, in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale per la missione VITA, è l’ospite d’eccezione del Festival del Cinema di Venezia in occasione della presentazione del film documentario Expedition, dedicato allo spazio e alla preparazione di una missione spaziale umana. Narratore di questo viaggio dietro le quinte della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana è proprio Nespoli, in collegamento da 400 km di quota con la laguna al Lido di Venezia mercoledì 6 settembre alle 17:00 ora italiana. Insieme all’astronauta, al quale è stato dato modo di visionare il filmato durante la sua permanenza nello spazio, coinvolti nel collegamento Alessandra Bonavina, regista e produttrice del documentario, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l’astronauta ESA Roberto Vittori, il portavoce dell’Agenzia Spaziale Italiana Andrea Zanini, il Capo del Cabinet dell’Agenzia Spaziale Europea, Elena Grifoni-Winters.

Expedition è un Docufilm che si propone di raccontare le difficoltà, le sfide presenti e future e i retroscena della missione spaziale Expedition 52/53, con vantaggi e ripercussioni sugli aspetti più direttamente legati al benessere futuro dell’uomo. L’astronauta Paolo Nespoli apre le porte di questa casa comune dello spazio per condurci dietro le quinte di “Expedition”. La possibilità di documentare le varie fasi dell’addestramento, dall’esercitazione nei simulatori, l’addestramento aereo, gli esperimenti, il lavori degli addestratori e di tutti i professionisti che contribuiscono all’organizzazione della missione, si sono rivelati utili al fine di ricostruire fedelmente la realtà di quello che c’è dietro una missione spaziale oltre a testimoniare l’importante lavoro e la cooperazione tra le Agenzie Spaziali dei diversi Paesi che hanno permesso all’uomo di andare nello spazio per esplorare, conoscere e imparare cose importanti per migliorare la vita sulla Terra ma è anche un passo avanti verso una sfida più ambiziosa, una missione umana su Marte. Il Docufilm è prodotto da Omnia Gold Studios Production, per la regia di Alessandra Bonavina, con il sostegno e patrocinio delle Agenzie Spaziali Italiana ed Europea, e in collaborazione con NASA e RKA (Agenzia Spaziale Russa)

(nella foto: Paolo Nespoli con Alessandra Bonavina, regista e produttrice del documentario – credit: Omnia Gold Studios Production)

da Sorrentino | Ago 25, 2017 | Industria, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Venerdì 24 agosto si sono concluse le operazioni di volo dei quattro esperimenti di biomedicina selezionati dall’ Agenzia Spaziale Italiana per la missione “ASI BIOMISSION”: CORM, MYOGRAVITY, NANOROS e SERISM. Gli esperimenti hanno raggiunto la stazione orbitante con il cargo SPX-12 il 16 Agosto scorso all’interno del BIOKIT, un contenitore di trasporto a temperatura controllata. L’astronauta italiano Paolo Nespoli ha provveduto alla cattura ed all’aggancio della capsula tramite il braccio robotico di bordo. Ed è sempre stato Paolo che subito dopo l’apertura del portellone ha provveduto ad inserire gli esperimenti nell’ incubatore dell’ Agenzia Spaziale Europea “KUBIK”, per l’esecuzione dei protocolli scientifici in condizioni di temperatura controllata. Tutti gli esperimenti sono stati eseguiti mediante equipment scientifico dedicato prodotto da Kayser Italia, seguendo tempi di incubazione differenti. Durante 7 giorni, Paolo Nespoli ha eseguito 5 interventi terminando l’ incubazione e spostando nel “MELFI 3”, il congelatore di bordo della stazione, i 16 campioni sperimentali. Il rientro a terra dei campioni per le analisi è previsto per la metà di settembre con la stessa capsula che li ha portati nello spazio. Come tutti gli esperimenti spaziali, le investigazioni scientifiche dell’ASI Biomission rappresentano una opportunità tanto importante quanto delicata. Per garantire il loro successo sono stati impegnati tre centri di controllo a terra: ICARO, il Payload Operations Centre della Kayser Italia di Livorno responsabile delle operazioni per conto dell’ Agenzia Spaziale Italiana, BIOTESC, il centro svizzero responsabile per le operazioni sul KUBIK ed infine l’ ESA COLUMBUS CONTROL CENTER in Germania per il coordinamento delle operazioni nel modulo europeo della ISS. I tre centri sono rimasti in collegamento audio e video durante l’intera durata delle operazioni, coordinando le operazioni dell’astronauta per il successo della missione.

Venerdì 24 agosto si sono concluse le operazioni di volo dei quattro esperimenti di biomedicina selezionati dall’ Agenzia Spaziale Italiana per la missione “ASI BIOMISSION”: CORM, MYOGRAVITY, NANOROS e SERISM. Gli esperimenti hanno raggiunto la stazione orbitante con il cargo SPX-12 il 16 Agosto scorso all’interno del BIOKIT, un contenitore di trasporto a temperatura controllata. L’astronauta italiano Paolo Nespoli ha provveduto alla cattura ed all’aggancio della capsula tramite il braccio robotico di bordo. Ed è sempre stato Paolo che subito dopo l’apertura del portellone ha provveduto ad inserire gli esperimenti nell’ incubatore dell’ Agenzia Spaziale Europea “KUBIK”, per l’esecuzione dei protocolli scientifici in condizioni di temperatura controllata. Tutti gli esperimenti sono stati eseguiti mediante equipment scientifico dedicato prodotto da Kayser Italia, seguendo tempi di incubazione differenti. Durante 7 giorni, Paolo Nespoli ha eseguito 5 interventi terminando l’ incubazione e spostando nel “MELFI 3”, il congelatore di bordo della stazione, i 16 campioni sperimentali. Il rientro a terra dei campioni per le analisi è previsto per la metà di settembre con la stessa capsula che li ha portati nello spazio. Come tutti gli esperimenti spaziali, le investigazioni scientifiche dell’ASI Biomission rappresentano una opportunità tanto importante quanto delicata. Per garantire il loro successo sono stati impegnati tre centri di controllo a terra: ICARO, il Payload Operations Centre della Kayser Italia di Livorno responsabile delle operazioni per conto dell’ Agenzia Spaziale Italiana, BIOTESC, il centro svizzero responsabile per le operazioni sul KUBIK ed infine l’ ESA COLUMBUS CONTROL CENTER in Germania per il coordinamento delle operazioni nel modulo europeo della ISS. I tre centri sono rimasti in collegamento audio e video durante l’intera durata delle operazioni, coordinando le operazioni dell’astronauta per il successo della missione.

L’esperimento eseguito da Nespoli fa parte del progetto Meteron dell’Agenzia Spaziale Europea per facilitare l’impiego di robot in ambiente extraterrestre allo scopo di eseguire operazioni complesse, telecomandandole. AstroPaolo ha trasferito al robot Justin i compiti di meccanico ed elettricista, eseguendo una riparazione e acquisendo il risultato dell’intervento. Lo sviluppo della telerobotica spaziale è uno degli obiettivi dell’ESA a supporto delle missioni assegnate ai futuri astronauti.

L’esperimento eseguito da Nespoli fa parte del progetto Meteron dell’Agenzia Spaziale Europea per facilitare l’impiego di robot in ambiente extraterrestre allo scopo di eseguire operazioni complesse, telecomandandole. AstroPaolo ha trasferito al robot Justin i compiti di meccanico ed elettricista, eseguendo una riparazione e acquisendo il risultato dell’intervento. Lo sviluppo della telerobotica spaziale è uno degli obiettivi dell’ESA a supporto delle missioni assegnate ai futuri astronauti.

Le aurore di Giove, spiega uno studio pubblicato su Nature, si comportano in modo diverso rispetto a quelle terrestri. Le emissioni aurorali da Giove sono molto più potenti di quelle della Terra, e si riteneva quindi che fossero generate da processi simili a quelli responsabili delle forti emissioni aurorali della Terra. Le nuove osservazioni effettuate dalla missione Juno della NASA suggeriscono però che non sia così. Le aurore terrestri, note anche come aurore boreali o australi, sono prodotte dall’interazione tra particelle cariche provenienti dal Sole e atmosfera terrestre, in particolare al momento del loro ingresso nell’atmosfera. Due sono i processi coinvolti: le aurore più intense sono generate dall’accelerazione degli elettroni, mentre quelle più deboli sono frutto della dispersione (scattering) degli elettroni magneticamente intrappolati. Il primo di questi processi è ritenuto il meccanismo responsabile delle emissioni aurorali di Giove, anche se le osservazioni iniziali della navicella spaziale Juno non avevano trovato alcun riscontro. Durante i successivi sorvoli, Juno ha rilevato elettroni accelerati, ma questo fenomeno non sembra produrre aurore intense, sostengono Barry Mauk e i colleghi che hanno redatto lo studio. Le loro osservazioni indicano invece che le aurore di Giove sono generate da processi simili a quelli responsabili delle aurore più deboli della Terra.

Le aurore di Giove, spiega uno studio pubblicato su Nature, si comportano in modo diverso rispetto a quelle terrestri. Le emissioni aurorali da Giove sono molto più potenti di quelle della Terra, e si riteneva quindi che fossero generate da processi simili a quelli responsabili delle forti emissioni aurorali della Terra. Le nuove osservazioni effettuate dalla missione Juno della NASA suggeriscono però che non sia così. Le aurore terrestri, note anche come aurore boreali o australi, sono prodotte dall’interazione tra particelle cariche provenienti dal Sole e atmosfera terrestre, in particolare al momento del loro ingresso nell’atmosfera. Due sono i processi coinvolti: le aurore più intense sono generate dall’accelerazione degli elettroni, mentre quelle più deboli sono frutto della dispersione (scattering) degli elettroni magneticamente intrappolati. Il primo di questi processi è ritenuto il meccanismo responsabile delle emissioni aurorali di Giove, anche se le osservazioni iniziali della navicella spaziale Juno non avevano trovato alcun riscontro. Durante i successivi sorvoli, Juno ha rilevato elettroni accelerati, ma questo fenomeno non sembra produrre aurore intense, sostengono Barry Mauk e i colleghi che hanno redatto lo studio. Le loro osservazioni indicano invece che le aurore di Giove sono generate da processi simili a quelli responsabili delle aurore più deboli della Terra. Nella gif animata, una ricostruzione completa di come le configurazioni aurorali settentrionali e meridionali sono apparse al Juno Ultraviolet Spectograph (UVS) quando Juno, nella sua grande orbita ellittica, si è avvicinato a Giove, è passato sopra il polo nord dirigendosi poi rapidamente verso l’emisfero meridionale per passare sopra il polo sud, e infine si è allontanato da Giove. Giove stesso è rappresentato come un modello digitale come potrebbe essere osservato nella luce visibile, e le configurazioni aurorali sono immagini statiche nella luce ultravioletta misurata dallo strumento UVS.

Nella gif animata, una ricostruzione completa di come le configurazioni aurorali settentrionali e meridionali sono apparse al Juno Ultraviolet Spectograph (UVS) quando Juno, nella sua grande orbita ellittica, si è avvicinato a Giove, è passato sopra il polo nord dirigendosi poi rapidamente verso l’emisfero meridionale per passare sopra il polo sud, e infine si è allontanato da Giove. Giove stesso è rappresentato come un modello digitale come potrebbe essere osservato nella luce visibile, e le configurazioni aurorali sono immagini statiche nella luce ultravioletta misurata dallo strumento UVS.

Peggy Whitson, prima donna ad aver assunto il comando della stazione spaziale internazionale nel 2008 per poi vederselo riassegnare nel 2017, ha concluso la sua terza esperienza nel complesso orbitale dove è rimasta per ulteriori 288 giorni. Un periodo che ha portato a 655 i giorni trascorsi nello spazio da AstroPeggy. La veterane delle astronaute americane ha lasciato la ISS a bordo della Soyuz alle 23:30 ora italiana di sabato 2 settembre, insieme al comandante Fyodory Yurchikhin e all’ingegnere Jack Fischer della NASA, atterrando alle 3:22 della notte in Kazakistan. Selezionata dalla NASA nel 1996, Peggy Whitson ha esordito in orbita nel 2002, quando trascorse 184 giorni a bordo della stazione, tornandovi nel 2008 da comandante e trascorrendo altri 184 giorni. Un altro suo record è riassunto nelle otto passeggiate spaziali. La sua terza missione di lunga durata è stata estesa di tre mesi, fino a settembre, arrivando così a 288 giorni. Con i suoi 655 giorni di permanenza totale sulla ISS, AstroPeggy ha trascorso in orbita più di qualsiasi astronauta americano, e figura all’ottavo posto nella graduatoria dei tempi di permanenza nel corso delle missioni di lunga durata. A bordo della ISS restano a Randy Bresnik nel ruolo di comandante, l’italiano Paolo Nespoli Nespoli e il russo Sergey Ryazanskiy, in attesa del nuovo equipaggio, in partenza il 12 settembre da Baikonour, composto dagli astronauti americani Mark Vande Hei, al primo volo spaziale, e Joseph Acaba, primo astronauta di origine portoricana, che ha già partecipato a una missione a bordo della ISS compiendo due attività extraveicolari, e dal cosmonauta russo Aleksandr Misurkin, che ha attivo 166 giorni in orbita.

Peggy Whitson, prima donna ad aver assunto il comando della stazione spaziale internazionale nel 2008 per poi vederselo riassegnare nel 2017, ha concluso la sua terza esperienza nel complesso orbitale dove è rimasta per ulteriori 288 giorni. Un periodo che ha portato a 655 i giorni trascorsi nello spazio da AstroPeggy. La veterane delle astronaute americane ha lasciato la ISS a bordo della Soyuz alle 23:30 ora italiana di sabato 2 settembre, insieme al comandante Fyodory Yurchikhin e all’ingegnere Jack Fischer della NASA, atterrando alle 3:22 della notte in Kazakistan. Selezionata dalla NASA nel 1996, Peggy Whitson ha esordito in orbita nel 2002, quando trascorse 184 giorni a bordo della stazione, tornandovi nel 2008 da comandante e trascorrendo altri 184 giorni. Un altro suo record è riassunto nelle otto passeggiate spaziali. La sua terza missione di lunga durata è stata estesa di tre mesi, fino a settembre, arrivando così a 288 giorni. Con i suoi 655 giorni di permanenza totale sulla ISS, AstroPeggy ha trascorso in orbita più di qualsiasi astronauta americano, e figura all’ottavo posto nella graduatoria dei tempi di permanenza nel corso delle missioni di lunga durata. A bordo della ISS restano a Randy Bresnik nel ruolo di comandante, l’italiano Paolo Nespoli Nespoli e il russo Sergey Ryazanskiy, in attesa del nuovo equipaggio, in partenza il 12 settembre da Baikonour, composto dagli astronauti americani Mark Vande Hei, al primo volo spaziale, e Joseph Acaba, primo astronauta di origine portoricana, che ha già partecipato a una missione a bordo della ISS compiendo due attività extraveicolari, e dal cosmonauta russo Aleksandr Misurkin, che ha attivo 166 giorni in orbita.

Il Sardinia Deep Space Antenna ha dato il via alle operazioni di “tracking” della sonda NASA-ESA-ASI Cassini giunta alla vigilia dell’ultimo atto della sua ventennale missione dedicata al sistema di Saturno. Il Sardinia Deep Space Antenna dell’Agenzia Spaziale Italiana costituisce una nuova configurazione sviluppata per l’impiego a supporto di missioni interplanetarie, equipaggiando in modo adeguato il Sardinia Radio Telescope (SRT) realizzato dall’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, la Regione Sardegna e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e destinato allo studio dell’universo e dei suoi misteri. Il Sardinia Deep Space Antenna, a partire da gennaio 2018, diventerà ufficialmente operativo nell’ambito del Deep Space Network della NASA, ma fornirà servizi di comunicazione e navigazione anche per le sonde interplanetarie europee, specializzandosi in particolare per quelle marziane, in vista della Human Exploration del pianeta. Il Sardinia Deep Space Antenna nasce grazie ad accordi tra l’ASI e l’INAF e a uno specifico accordo ASI – NASA, che ne assicura l’impiego per una molteplicità di missioni interplanetarie in collaborazione con il Jet Propulsion Laboratory – (JPL). Il suo debutto è legato alla fase cruciale The Grand Finale della missione di Cassini nel sistema di Saturno, seguendo gli ultimi giorni del lungo viaggio della sonda prima del suo tuffo finale sul pianeta fissato per il 15 settembre 2017.

Il Sardinia Deep Space Antenna ha dato il via alle operazioni di “tracking” della sonda NASA-ESA-ASI Cassini giunta alla vigilia dell’ultimo atto della sua ventennale missione dedicata al sistema di Saturno. Il Sardinia Deep Space Antenna dell’Agenzia Spaziale Italiana costituisce una nuova configurazione sviluppata per l’impiego a supporto di missioni interplanetarie, equipaggiando in modo adeguato il Sardinia Radio Telescope (SRT) realizzato dall’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, la Regione Sardegna e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e destinato allo studio dell’universo e dei suoi misteri. Il Sardinia Deep Space Antenna, a partire da gennaio 2018, diventerà ufficialmente operativo nell’ambito del Deep Space Network della NASA, ma fornirà servizi di comunicazione e navigazione anche per le sonde interplanetarie europee, specializzandosi in particolare per quelle marziane, in vista della Human Exploration del pianeta. Il Sardinia Deep Space Antenna nasce grazie ad accordi tra l’ASI e l’INAF e a uno specifico accordo ASI – NASA, che ne assicura l’impiego per una molteplicità di missioni interplanetarie in collaborazione con il Jet Propulsion Laboratory – (JPL). Il suo debutto è legato alla fase cruciale The Grand Finale della missione di Cassini nel sistema di Saturno, seguendo gli ultimi giorni del lungo viaggio della sonda prima del suo tuffo finale sul pianeta fissato per il 15 settembre 2017.

L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Paolo Nespoli, in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale per la missione VITA, è l’ospite d’eccezione del Festival del Cinema di Venezia in occasione della presentazione del film documentario Expedition, dedicato allo spazio e alla preparazione di una missione spaziale umana. Narratore di questo viaggio dietro le quinte della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana è proprio Nespoli, in collegamento da 400 km di quota con la laguna al Lido di Venezia mercoledì 6 settembre alle 17:00 ora italiana.

L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Paolo Nespoli, in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale per la missione VITA, è l’ospite d’eccezione del Festival del Cinema di Venezia in occasione della presentazione del film documentario Expedition, dedicato allo spazio e alla preparazione di una missione spaziale umana. Narratore di questo viaggio dietro le quinte della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana è proprio Nespoli, in collegamento da 400 km di quota con la laguna al Lido di Venezia mercoledì 6 settembre alle 17:00 ora italiana.

Venerdì 24 agosto si sono concluse le operazioni di volo dei quattro esperimenti di biomedicina selezionati dall’ Agenzia Spaziale Italiana per la missione “ASI BIOMISSION”: CORM, MYOGRAVITY, NANOROS e SERISM. Gli esperimenti hanno raggiunto la stazione orbitante con il cargo SPX-12 il 16 Agosto scorso all’interno del BIOKIT, un contenitore di trasporto a temperatura controllata. L’astronauta italiano Paolo Nespoli ha provveduto alla cattura ed all’aggancio della capsula tramite il braccio robotico di bordo. Ed è sempre stato Paolo che subito dopo l’apertura del portellone ha provveduto ad inserire gli esperimenti nell’ incubatore dell’ Agenzia Spaziale Europea “KUBIK”, per l’esecuzione dei protocolli scientifici in condizioni di temperatura controllata. Tutti gli esperimenti sono stati eseguiti mediante equipment scientifico dedicato prodotto da Kayser Italia, seguendo tempi di incubazione differenti. Durante 7 giorni, Paolo Nespoli ha eseguito 5 interventi terminando l’ incubazione e spostando nel “MELFI 3”, il congelatore di bordo della stazione, i 16 campioni sperimentali. Il rientro a terra dei campioni per le analisi è previsto per la metà di settembre con la stessa capsula che li ha portati nello spazio. Come tutti gli esperimenti spaziali, le investigazioni scientifiche dell’ASI Biomission rappresentano una opportunità tanto importante quanto delicata. Per garantire il loro successo sono stati impegnati tre centri di controllo a terra: ICARO, il Payload Operations Centre della Kayser Italia di Livorno responsabile delle operazioni per conto dell’ Agenzia Spaziale Italiana, BIOTESC, il centro svizzero responsabile per le operazioni sul KUBIK ed infine l’ ESA COLUMBUS CONTROL CENTER in Germania per il coordinamento delle operazioni nel modulo europeo della ISS. I tre centri sono rimasti in collegamento audio e video durante l’intera durata delle operazioni, coordinando le operazioni dell’astronauta per il successo della missione.

Venerdì 24 agosto si sono concluse le operazioni di volo dei quattro esperimenti di biomedicina selezionati dall’ Agenzia Spaziale Italiana per la missione “ASI BIOMISSION”: CORM, MYOGRAVITY, NANOROS e SERISM. Gli esperimenti hanno raggiunto la stazione orbitante con il cargo SPX-12 il 16 Agosto scorso all’interno del BIOKIT, un contenitore di trasporto a temperatura controllata. L’astronauta italiano Paolo Nespoli ha provveduto alla cattura ed all’aggancio della capsula tramite il braccio robotico di bordo. Ed è sempre stato Paolo che subito dopo l’apertura del portellone ha provveduto ad inserire gli esperimenti nell’ incubatore dell’ Agenzia Spaziale Europea “KUBIK”, per l’esecuzione dei protocolli scientifici in condizioni di temperatura controllata. Tutti gli esperimenti sono stati eseguiti mediante equipment scientifico dedicato prodotto da Kayser Italia, seguendo tempi di incubazione differenti. Durante 7 giorni, Paolo Nespoli ha eseguito 5 interventi terminando l’ incubazione e spostando nel “MELFI 3”, il congelatore di bordo della stazione, i 16 campioni sperimentali. Il rientro a terra dei campioni per le analisi è previsto per la metà di settembre con la stessa capsula che li ha portati nello spazio. Come tutti gli esperimenti spaziali, le investigazioni scientifiche dell’ASI Biomission rappresentano una opportunità tanto importante quanto delicata. Per garantire il loro successo sono stati impegnati tre centri di controllo a terra: ICARO, il Payload Operations Centre della Kayser Italia di Livorno responsabile delle operazioni per conto dell’ Agenzia Spaziale Italiana, BIOTESC, il centro svizzero responsabile per le operazioni sul KUBIK ed infine l’ ESA COLUMBUS CONTROL CENTER in Germania per il coordinamento delle operazioni nel modulo europeo della ISS. I tre centri sono rimasti in collegamento audio e video durante l’intera durata delle operazioni, coordinando le operazioni dell’astronauta per il successo della missione.