da Sorrentino | Lug 29, 2017 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

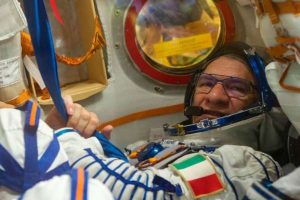

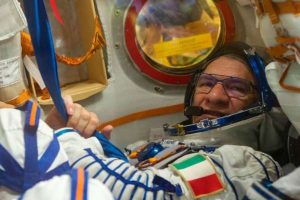

Paolo Nespoli è entrato per la terza volta nella Stazione Spaziale Internazionale, quando erano la poco passate le due di notte (ora italiana) di sabato 29 luglio. Sono trascorse poco più di otto ore, dal momento del lancio avvenuto alle 17,41 ora italiana dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, a quando Peggy Whitson, Jack Fischer e Fyodor Yurchikhin hanno aperto il portello di collegamento con la capsula Soyuz MS-05 che aveva iniziato le operazioni di docking 30 minuti dopo la mezzanotte italiana. Astro_Paolo, che marca la 25esima missione di un astronauta europeo sulla ISS, ha potuto fare così il proprio ingresso nel complesso orbitale insieme al comandante russo Sergei Ryazansky e l’astronauta americano Randy Bresnik .

Paolo Nespoli è entrato per la terza volta nella Stazione Spaziale Internazionale, quando erano la poco passate le due di notte (ora italiana) di sabato 29 luglio. Sono trascorse poco più di otto ore, dal momento del lancio avvenuto alle 17,41 ora italiana dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, a quando Peggy Whitson, Jack Fischer e Fyodor Yurchikhin hanno aperto il portello di collegamento con la capsula Soyuz MS-05 che aveva iniziato le operazioni di docking 30 minuti dopo la mezzanotte italiana. Astro_Paolo, che marca la 25esima missione di un astronauta europeo sulla ISS, ha potuto fare così il proprio ingresso nel complesso orbitale insieme al comandante russo Sergei Ryazansky e l’astronauta americano Randy Bresnik .

La missione VITA di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana si aggiunge alla prima di Paolo Nespoli, denominata Esperia, che nel 2007 lo vide a bordo dello shuttle STS-120 Discovery, e alla seconda, MagISStra, di lunga durata, nel 2010 con la Soyuz TMA-20. Ai 174 giorni finora trascorsi nello spazio, si aggiungeranno i cinque mesi di permanenza previsti per Expedition 52/53, con rientro previsto nel mese di dicembre 2017.

Durante la sua permanenza sulla ISS, Paolo Nespoli avrà il compito di eseguire oltre 200 esperimenti di cui ben 11 selezionati da ASI. Questi gli esperimenti di matrice italiana:

CORM è l’esperimento che ha lo scopo di verificare l’efficacia del Coenzima Q10 nell’inibire il danno da microgravità e radiazioni delle cellule retiniche mantenute sulla ISS. Cercherà, quindi, di scoprire come intervenire sulle lesioni retiniche a cui vanno incontro gli astronauti.

NANOROS ha come scopo l’impiego di antiossidanti nanotecnologici, come le nanoparticelle di ossido di cerio, per contrastare i danni dello stress ossidativo in condizione di prolungata microgravità. L’ossido di cerio è in grado di neutralizzare i radicali liberi ed ha quindi proprietà antiossidanti. I risultati ottenuti presenteranno importanti ricadute non solo nell’ambito spaziale ma anche nella ricerca su tutte quelle patologie – tumori, malattie neurodegenerative, malattie autoimmuni – dove lo stress ossidativo gioca un ruolo preponderante. A capo dell’esperimento Giovanni Ciofani dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

MYOGRAVITY studierà l’effetto dell’esposizione prolungata alla microgravità (atrofia con perdita di massa e forza) in particolare nella biologia di staminali umane. I risultati dell’esperimento potrebbero essere utili per favorire la crescita ei l mantenimento della massa muscolare durante viaggi spaziali di lunga durata. Il responsabile dell’esperimento è Stefania Fulle dell’Università G. d’Annunzio di Chieti.

SERISM verificherà il ruolo degli endocannabinoidi (lipidi prodotti dalle cellule staminali) nelle alterazioni del metabolismo osseo con lo scopo di identificare potenziali marcatori terapeutici nei processi degenerativi, mediante la riprogrammazione di un nuovo modello di cellula staminale umana, derivato dal sangue. L’esperimento servirà per contrastare la perdita di massa ossea riscontrata negli astronauti durante il volo e anche contro l’osteoporosi nelle persone anziane, nelle donne in menopausa ed in tutte le patologie associate all’osteogenesi. Il responsabile dell’esperimento è Mauro Maccarrone, dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

IN-SITU è un dispositivo analitico portatile focalizzato sulla misura dei livelli salivari di cortisolo – biomarcatore di stress – per monitorare in tempo reale lo stato di salute degli astronauti a bordo della ISS. I risultati dell’esperimento saranno utili anche a Terra in situazioni di emergenza (epidemie, bioterrorismo, paesi in via di sviluppo). Il responsabile del progetto è Aldo Roda dell’Università di Bologna.

ARAMIS è un app per IPad di bordo che farà uso di tecnologie a realtà aumentata per ottimizzare il tempo degli astronauti dedicato alla manutenzione e gestione del cargo. PI dell’esperimento è Giuseppe Lentini di Thales Alenia Space. Co-PI Elena Afelli di Altec.

PERSEO è un dimostratore tecnologico ‘indossabile’, in forma di giacca, che l’astronauta può indossare per mitigare gli effetti nocivi della radiazione cosmica. Al suo interno è presente un contenitore di acqua in grado di mantenere l’acqua potabile e servirà a misurare anche l’efficacia della schermatura ad acqua. I risultati dell’esperimento serviranno allo sviluppo di nuove strategie per la radioprotezione personale attraverso l’acqua. PI Andrea Ottolenghi, Giorgio Baiocco dell’Università di Pavia. Co-PI Cesare Lobascio di Thales Alenia Space. ORTHOSTATIC TOLERANCE è un programma di allenamento personalizzato per prevenire problemi legati all’intolleranza ortostatica, ovvero una serie di disturbi che riguardano il mantenimento della posizione eretta, che si manifestano dopo i viaggi nello spazio, soprattutto se di lunga durata. Sarà utile per prevenire disturbi legati all’inattività e per il recupero e la riabilitazione di soggetti con patologie cardiocircolatorie. PI Ferndinando Iellamo, IRCCS San Raffaele Pisana di Roma.

MULTI-TROP verificherà il ruolo dell’acqua e degli elementi nutritivi sull’orientamento dello sviluppo e della crescita di radici senza l’interferenza del fattore gravità. PI Giovanna Aronne dell’Università Federico II di Napoli.

ARTE è un dimostratore tecnologico contenente quattro heat pipe con fluidi a bassa tossicità che consente di testare questi dispositivi di scambio termico passivo in condizioni di microgravità. In vista delle future missioni in cui l’esplorazione umana si spingerà sempre più lontano, cresce l’interesse nella ricerca di soluzioni tecnologiche in grado di ridurre il controllo e gli interventi di manutenzione. In questo contesto, le heat pipe si configurano come una valida soluzione per il trasferimento del calore poiché sono sistemi passivi, il cui utilizzo non richiede un intervento umano e consente un considerevole risparmio in termini di manutenzione. L’esperimento potrà essere utile a terra in vari settori tra cui in campo industriale (caldaie e condensazione), aeronautico e delle energie rinnovabili. PI David Avino di Argotec S.r.l. e Nicole Viola del Politecnico di Torino.

ISSpresso è una macchina a capsule multifunzione in grado di servire bevande calde tra cui il tipico “caffè espresso italiano”, tè, tisane e vari tipi di brodo per la reidratazione degli alimenti. Scopo dell’esperimento è quello di migliorare la conoscenza sul comportamento dei fluidi e miscele in microgravità e di raccogliere campioni sulla formazione della schiuma generata dalla miscela del caffè e sull’arricchimento dell’apporto nutrizionale dell’astronauta. PI David Avino di Argotec

da Sorrentino | Lug 28, 2017 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Ha preso il via la Missione VITA, che vede protagonista l’astronauta italiano dell’ESA Paolo Nespoli, alla sua terza esperienza in orbita e a bordo della stazione spaziale internazionale dove resterà sei mesi. Il lancio è avvenuto alle 17:41 (ora italiana) di venerdì 28 luglio dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. Nella Soyuz MS-05, insieme a Paolo Nespoli (@Astro_Paolo il suo nickname su Twitter), il cosmonauta russo Sergei Ryazansky e l’americano Randy Bresnik, entrambi alla seconda esperienza spaziale. Ad attendere l’equipaggio di Expedition 52 ci sono Fyodor Yurchikhin, Jack Fischer e Peggy Whitson, l’astronauta americana con la quale Nespoli aveva volato nel 2007 e che ha già collezionato tanti record in orbita. AstroPeggy è infatti la prima donna per due volte al comando della stazione orbitale e uno degli americani ad avere fatto il maggior numero di passeggiate spaziali. E Paolo Nespoli non nasconde l’auspicio di poter effettuare la sua prima attività extraveicolare. Intanto, per segnalare il raggiungimento della linea dello spazio e dunque l’assenza di peso Nespoli ha scelto un oggetto preferito da suo figlio più piccolo, Max: un piccolo Transformer, che ha iniziato a galleggiare nella capsula Soyuz.

Ha preso il via la Missione VITA, che vede protagonista l’astronauta italiano dell’ESA Paolo Nespoli, alla sua terza esperienza in orbita e a bordo della stazione spaziale internazionale dove resterà sei mesi. Il lancio è avvenuto alle 17:41 (ora italiana) di venerdì 28 luglio dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. Nella Soyuz MS-05, insieme a Paolo Nespoli (@Astro_Paolo il suo nickname su Twitter), il cosmonauta russo Sergei Ryazansky e l’americano Randy Bresnik, entrambi alla seconda esperienza spaziale. Ad attendere l’equipaggio di Expedition 52 ci sono Fyodor Yurchikhin, Jack Fischer e Peggy Whitson, l’astronauta americana con la quale Nespoli aveva volato nel 2007 e che ha già collezionato tanti record in orbita. AstroPeggy è infatti la prima donna per due volte al comando della stazione orbitale e uno degli americani ad avere fatto il maggior numero di passeggiate spaziali. E Paolo Nespoli non nasconde l’auspicio di poter effettuare la sua prima attività extraveicolare. Intanto, per segnalare il raggiungimento della linea dello spazio e dunque l’assenza di peso Nespoli ha scelto un oggetto preferito da suo figlio più piccolo, Max: un piccolo Transformer, che ha iniziato a galleggiare nella capsula Soyuz.

La Missione VITA (Vitality, Innovation, Technology, Ability) è la terza di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana e il logo che la contraddistingue è ispirato al Terzo Paradiso dell’artista Michelangelo Pistoletto. VITA fa parte della partnership strategica tra ASI e NASA sancita dall’accordo bilaterale per la fornitura dei moduli logistici pressurizzati MPLM. La partenza di Paolo Nespoli è avvenuta a distanza di 25 anni da quella del primo astronauta italiano della storia, Franco Malerba. In un quarto di secolo l’Italia è stata presente 12 volte nelle missioni umane con sette diversi astronauti. Nespoli, classe 1957, diventa il più anziano astronauta europeo in attività.

La Missione VITA (Vitality, Innovation, Technology, Ability) è la terza di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana e il logo che la contraddistingue è ispirato al Terzo Paradiso dell’artista Michelangelo Pistoletto. VITA fa parte della partnership strategica tra ASI e NASA sancita dall’accordo bilaterale per la fornitura dei moduli logistici pressurizzati MPLM. La partenza di Paolo Nespoli è avvenuta a distanza di 25 anni da quella del primo astronauta italiano della storia, Franco Malerba. In un quarto di secolo l’Italia è stata presente 12 volte nelle missioni umane con sette diversi astronauti. Nespoli, classe 1957, diventa il più anziano astronauta europeo in attività.

Durante la sua permanenza sulla ISS, Paolo Nespoli avrà il compito di seguire oltre 200 esperimenti di cui ben 11 selezionati da ASI, la gran parte dei quali biomedici e il resto tecnologici.

“La missione VITA metterà al centro del lavoro di Paolo Nespoli una serie di importanti esperimenti biomedici – ha ribadito il presidente dell’ASI, Roberto Battiston – che riguardano gli effetti sull’uomo di lunghe permanenze nello spazio, e in particolare di come proteggere gli astronauti dalle radiazioni cosmiche. Si tratta di un aspetto fondamentale in vista dei viaggi del futuro e in particolare dell’esplorazione umana di Marte, che è il prossimo obiettivo a cui tutti puntano con decisione”. “Tutte le declinazioni della missione VITA e i simboli che ritroviamo nel logo – ha aggiunto Battiston – sono la descrizione delle qualità, degli obiettivi, della visione e della passione delle donne e degli uomini che partecipano insieme a Paolo a questo nuovo capitolo delle missioni di volo umano che nascono dalla speciale partnership tra ASI e NASA, con il contributo dell’ESA”.

“Non vedo l’ora di essere di nuovo un extraterrestre. È il modo migliore di concludere la mia carriera di astronauta”. Queste la parole che Paolo Nespoli ha postato sul sito dell’Agenzia Spaziale Europea per salutare il suo terzo viaggio spaziale.

Tornando al logo in lingua italiana, la parola “vita” evoca significati profondi e importanti, sia da un punto di vista scientifico che filosofico. Il design della patch, sviluppato dall’ESA su richiesta dell’Agenzia Spaziale Italiana e realizzato insieme allo stesso astronauta Paolo Nespoli e all’ASI, è rappresentativo dei messaggi principali della missione. La forma ci ricorda il pianeta Terra per la sua geometria rotonda e per la sua trama azzurra. Essa contiene il simbolo del “Terzo Paradiso” dell’artista italiano Michelangelo Pistoletto. Tale simbolo mette in relazione visiva e concettuale i temi principali della missione: il DNA, simbolo della vita (tema veicolato anche dal nome della missione stessa) e, in senso lato, della dimensione scientifica; il libro, simbolo della cultura e dell’educazione intesa come formazione e apprendimento continuo; la Terra, simbolo dell’umanità intera. Il Terzo Paradiso è una riformulazione del simbolo matematico dell’infinito e può essere visto come simbolo aperto a molteplici interpretazioni. I due elementi circolari opposti stanno a significare le attività scientifiche ed educative sviluppate nello spazio, mentre il cerchio centrale è il punto di incontro tra i due e rappresenta l’evoluzione della Terra e i benefici che le attività spaziali portano all’umanità.

Tornando al logo in lingua italiana, la parola “vita” evoca significati profondi e importanti, sia da un punto di vista scientifico che filosofico. Il design della patch, sviluppato dall’ESA su richiesta dell’Agenzia Spaziale Italiana e realizzato insieme allo stesso astronauta Paolo Nespoli e all’ASI, è rappresentativo dei messaggi principali della missione. La forma ci ricorda il pianeta Terra per la sua geometria rotonda e per la sua trama azzurra. Essa contiene il simbolo del “Terzo Paradiso” dell’artista italiano Michelangelo Pistoletto. Tale simbolo mette in relazione visiva e concettuale i temi principali della missione: il DNA, simbolo della vita (tema veicolato anche dal nome della missione stessa) e, in senso lato, della dimensione scientifica; il libro, simbolo della cultura e dell’educazione intesa come formazione e apprendimento continuo; la Terra, simbolo dell’umanità intera. Il Terzo Paradiso è una riformulazione del simbolo matematico dell’infinito e può essere visto come simbolo aperto a molteplici interpretazioni. I due elementi circolari opposti stanno a significare le attività scientifiche ed educative sviluppate nello spazio, mentre il cerchio centrale è il punto di incontro tra i due e rappresenta l’evoluzione della Terra e i benefici che le attività spaziali portano all’umanità.

L’ellissi centrale in combinazione con il globo evoca un simbolico occhio che sta a figurare la prospettiva dell’astronauta che osserva il nostro pianeta dalla Stazione Spaziale Internazionale. Le tre stelle rappresentano le tre missioni di lunga durata frutto dell’accordo tra la NASA e l’ASI. Il logo è impreziosito dalla presenza dei colori della bandiera italiana a rappresentare la nazionalità dell’astronauta dell’ESA Paolo Nespoli e dell’Agenzia Spaziale Italiana.

da Sorrentino | Lug 19, 2017 | Missioni, Primo Piano, Programmi

Si è conclusa dopo 45 giorni la tredicesima missione della Human Exploration Research Analog (HERA), un programma di ricerca della NASA volto a sperimentare il volo umano nello spazio profondo, attraverso delle simulazioni a terra presso il Johnson Space Center. Per scopi di ricerca il programma prevede una riduzione delle ore di sonno e della caffeina ai quattro uomini dell’equipaggio. HERA è una delle numerose stazioni di terra utilizzate dal Programma di Ricerca Umana della NASA. Durante questa tredicesima missione i membri dell’equipaggio hanno testato molti dei movimenti di una vera e propria missione spaziale. Questa è stata la quarta di una serie di sperimentazioni in cui la durata della missione è stata progressivamente aumentata di volta in volta. Le campagne precedenti infatti hanno avuto una durata di sette, quattordici e trenta giorni. Le ore di sonno consentite ai membri del team sono state ridotte per permettere ai ricercatori di verificare se attraverso l’illuminazione degli habitat è possibile combattere la stanchezza. Sono state testate inoltre la coesione del team, le prestazioni e le relazioni interpersonali in questa particolare condizione. Proprio come nello spazio, l’equipaggio è stato ‘isolato’ dal mondo esterno e le comunicazioni erano limitate.I membri del team hanno svolto diversi compiti tra cui utilizzare il braccio robotico per afferrare un veicolo di trasporto e svolgere un’attività extraveicolare (EVA) su un asteroide, resi possibili attraverso tecnologie virtuali. La seconda fase di questa campagna è in programma il 5 agosto 2017 ma, nel frattempo, la NASA sta già selezionando volontari sani e non fumatori, dai 30 ai 55 anni, per future missioni di simulazione, che, per qualificarsi dovranno passare test fisici e psicologici. Per chi desidera candidarsi sarà possibile inviare il curriculum vitae alla email jsc-hera@mail.nasa.gov o contattare il numero 281-212-1492.

(fonte: ASI)

da Sorrentino | Lug 15, 2017 | Eventi, Missioni, Primo Piano

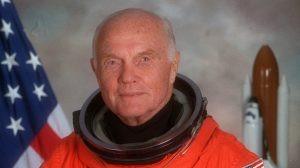

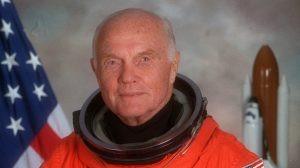

John Glenn, primo americano a effettuare un volo orbitale intorno alla Terra il 20 febbraio 1962 con la capsula Mercury ribattezzata Friendship 7, meritò di entrare nel ristretto novero dei primi sette astronauti selezionati dalla NASA grazie all’impresa portata a termine il 16 luglio 1957. A questa data corrisponde, infatti, il primo volo supersonico a bordo del caccia F8U-1P Crusader, partito dalla base di Los Alamitos in California e atterrato a New York dopo 3 ore e 23 minuti. Ai comandi c’era John Glenn, che spinse il motore Pratt & Whitney J-57 alla velocità di 1.167 chilometri orari, riuscendo nell’obiettivo del record che egli stesso ribattezzò “Project Bullet”, ovvero veloce come un proiettile. All’epoca maggiore della Marina Militare statunitense, Glenn, che era stato pilota da combattimento nella Seconda Guerra Mondiale e in Corea, fu selezionato nel 1959 dalla Nasa per entrare dei ’’Magnifici 7’’ e diventare protagonista del programma Mercury per il volo spaziale umano. A soli tre anni dall’inizio dell’addestramento da astronauta, Glenn compiva un orbita completa intorno alla Terra, a una quota compresa tra 149 e 249 km. Prima di lui solo un altro americano, Alan Shepard, lanciato il 5 maggio 1961 per un volo suborbitale come risposta all’ingresso del primo uomo nello spazio, il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin, il 12 aprile 1961.

John Glenn, primo americano a effettuare un volo orbitale intorno alla Terra il 20 febbraio 1962 con la capsula Mercury ribattezzata Friendship 7, meritò di entrare nel ristretto novero dei primi sette astronauti selezionati dalla NASA grazie all’impresa portata a termine il 16 luglio 1957. A questa data corrisponde, infatti, il primo volo supersonico a bordo del caccia F8U-1P Crusader, partito dalla base di Los Alamitos in California e atterrato a New York dopo 3 ore e 23 minuti. Ai comandi c’era John Glenn, che spinse il motore Pratt & Whitney J-57 alla velocità di 1.167 chilometri orari, riuscendo nell’obiettivo del record che egli stesso ribattezzò “Project Bullet”, ovvero veloce come un proiettile. All’epoca maggiore della Marina Militare statunitense, Glenn, che era stato pilota da combattimento nella Seconda Guerra Mondiale e in Corea, fu selezionato nel 1959 dalla Nasa per entrare dei ’’Magnifici 7’’ e diventare protagonista del programma Mercury per il volo spaziale umano. A soli tre anni dall’inizio dell’addestramento da astronauta, Glenn compiva un orbita completa intorno alla Terra, a una quota compresa tra 149 e 249 km. Prima di lui solo un altro americano, Alan Shepard, lanciato il 5 maggio 1961 per un volo suborbitale come risposta all’ingresso del primo uomo nello spazio, il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin, il 12 aprile 1961.

Glenn avrebbe poi stabilito un altro record, tornando nello spazio all’età di 77 anni, nel 1998, a bordo dello Space Shuttle Discovery, quando ricopriva la carica di senatore democratico dell’Ohio (un mandato durato oltre 24 anni e terminato nel 1999). John Glenn è scomparso l’8 dicembre 2016 all’età di 95 anni.

da Sorrentino | Lug 10, 2017 | Missioni, Primo Piano, Programmi

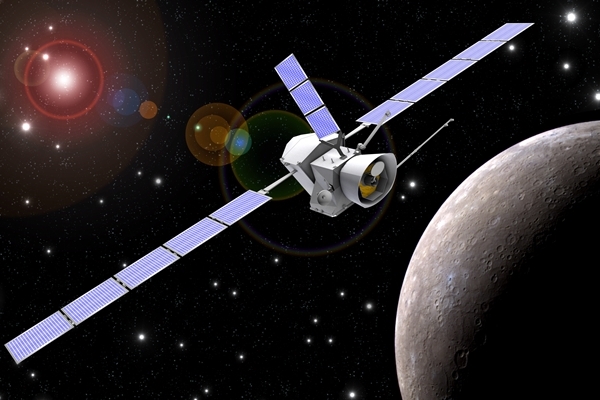

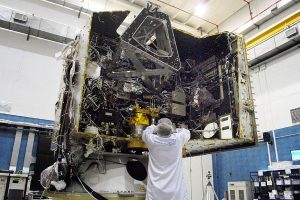

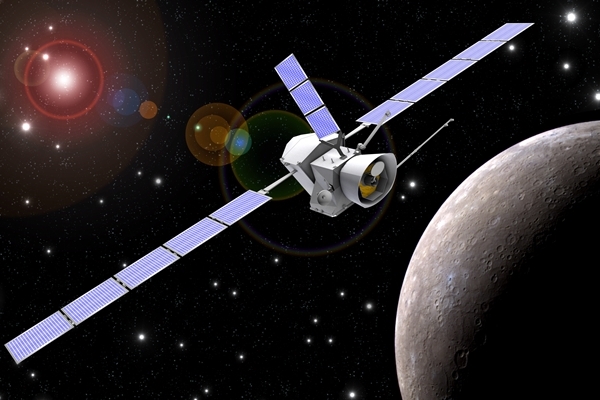

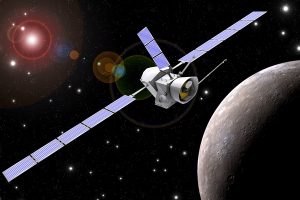

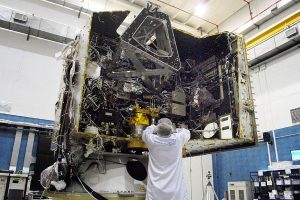

Conto alla rovescia per la sonda europea BepiColombo, destinata a raggiungere Mercurio nel dicembre 2025, che al Centro Estec dell’Agenzia Spaziale Europea, a Noordwijk in Olanda, sta completando i test in vista del lancio previsto nell’ottobre 2018 dalla base di Kourou in Guyana Francese con il vettore Ariane 5. Costruita da Airbus Defence and Space in qualità di prime contractor e Thales Alenia Space in qualità di sottocontraente principale (che a sua volta coordina un gruppo di 35 aziende europee), Bepi Colombo è frutto della collaborazione tra ESA e Agenzia Spaziale Giapponese (Jaxa), con un’importante partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, responsabile di quattro strumenti di bordo, due dei quali in partnership con la NASA. La missione, dedicata all’ingegnere italiano Giuseppe Colombo, è la prima europea che punta su Mercurio, il più piccolo e meno esplorato pianeta del nostro sistema solare. Quando lo avrà raggiunto, la sonda rilascerà due sonde: Mercury Planetary Orbiter e Mercury Magnetospheric Orbiter. L’obbiettivo è di analizzare le informazioni essenziali su Mercurio come la forma, la struttura, il campo magnetico, la composizione della superficie.

Conto alla rovescia per la sonda europea BepiColombo, destinata a raggiungere Mercurio nel dicembre 2025, che al Centro Estec dell’Agenzia Spaziale Europea, a Noordwijk in Olanda, sta completando i test in vista del lancio previsto nell’ottobre 2018 dalla base di Kourou in Guyana Francese con il vettore Ariane 5. Costruita da Airbus Defence and Space in qualità di prime contractor e Thales Alenia Space in qualità di sottocontraente principale (che a sua volta coordina un gruppo di 35 aziende europee), Bepi Colombo è frutto della collaborazione tra ESA e Agenzia Spaziale Giapponese (Jaxa), con un’importante partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, responsabile di quattro strumenti di bordo, due dei quali in partnership con la NASA. La missione, dedicata all’ingegnere italiano Giuseppe Colombo, è la prima europea che punta su Mercurio, il più piccolo e meno esplorato pianeta del nostro sistema solare. Quando lo avrà raggiunto, la sonda rilascerà due sonde: Mercury Planetary Orbiter e Mercury Magnetospheric Orbiter. L’obbiettivo è di analizzare le informazioni essenziali su Mercurio come la forma, la struttura, il campo magnetico, la composizione della superficie.

L’obiettivo è di analizzare le informazioni essenziali su Mercurio come la forma, la struttura, il campo magnetico, la composizione della superficie sia interna che esterna e dei ghiacci scoperti nei crateri in ombra. Quando arriverà sulla superficie di Mercurio, la sonda dovrà affrontare condizioni estreme, con una radiazione solare dieci volte più intensa di quella che si registra nelle vicinanze della Terra, sopportando temperature di oltre 350 gradi centigradi per almeno un anno, con buone possibilità di estendere la missione di un ulteriore anno. L’ultima sonda ad aver avvicinato Mercurio è stata Messenger della NASA, conclusasi nell’aprile 2015, che ha raccolto oltre 270mila foto del pianeta.

da Sorrentino | Lug 10, 2017 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

Il 10 luglio 2017 la sonda Juno della NASA, lanciata il 5 agosto 2011 da Cape Canaveral e giunta nell’orbita di Giove il 4 luglio 2016, ha effettuato il sesto flyby di Giove che ha permesso di sorvolare la grande Macchia Rossa a una quota di 3.500 chilometri dalla superficie. Gli otto strumenti scientifici di bordo hanno registrato i dati e acquisito immagini ad alta risoluzione che permetteranno lo studio approfondito della grande tempesta anticiclonica in corso da tre secoli sul pianeta gigante. Due gli strumenti italiani protagonisti della missione Juno. Vero gioiello tecnologico è Jiram (Jovian InfraRed Auroral Mapper), spettrometro ad immagine infrarosso che ha lo scopo di osservare da vicino il pianeta e ha già rivelato le caratteristiche delle spettacolari aurore polari del pianeta. L’altro contributo italiano è denominatyo KaT (Ka-Band Translator) e ha lo scopo di determinare la struttura interna del pianeta attraverso la misura del suo campo di gravità. Si tratta di apparecchiature sviluppate dall’Agenzia spaziale italiana e realizzate, rispettivamente, da Leonardo-Finmeccanica nello stabilimento di Campi Bisenzio in Toscana (con il supporto e la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (Iaps) dell’Istituto nazionale di astrofisica, e da Thales Alenia Space Italia, joint venture tra Leonardo e l’azienda francese Thales, con il supporto del team scientifico della Università di Roma La Sapienza.

Il 10 luglio 2017 la sonda Juno della NASA, lanciata il 5 agosto 2011 da Cape Canaveral e giunta nell’orbita di Giove il 4 luglio 2016, ha effettuato il sesto flyby di Giove che ha permesso di sorvolare la grande Macchia Rossa a una quota di 3.500 chilometri dalla superficie. Gli otto strumenti scientifici di bordo hanno registrato i dati e acquisito immagini ad alta risoluzione che permetteranno lo studio approfondito della grande tempesta anticiclonica in corso da tre secoli sul pianeta gigante. Due gli strumenti italiani protagonisti della missione Juno. Vero gioiello tecnologico è Jiram (Jovian InfraRed Auroral Mapper), spettrometro ad immagine infrarosso che ha lo scopo di osservare da vicino il pianeta e ha già rivelato le caratteristiche delle spettacolari aurore polari del pianeta. L’altro contributo italiano è denominatyo KaT (Ka-Band Translator) e ha lo scopo di determinare la struttura interna del pianeta attraverso la misura del suo campo di gravità. Si tratta di apparecchiature sviluppate dall’Agenzia spaziale italiana e realizzate, rispettivamente, da Leonardo-Finmeccanica nello stabilimento di Campi Bisenzio in Toscana (con il supporto e la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (Iaps) dell’Istituto nazionale di astrofisica, e da Thales Alenia Space Italia, joint venture tra Leonardo e l’azienda francese Thales, con il supporto del team scientifico della Università di Roma La Sapienza.

A supporto della missione JUNO, sono stati rilasciati dati e immagini ad alta risoluzione dall’Osservatorio Gemini e dal grande telescopio giapponese Subaru. Le osservazioni di Gemini stanno fornendo ulteriori dati e immagini tridimensionali dell’atmosfera di Giove. In particolare, sono state impiegate tecnologie ad ottica adattiva per eliminare le distorsioni causate da turbolenze nell’atmosfera terrestre e filtri con lunghezza d’onda più lunga in grado di tracciare i flussi verticali dei vortici, che non possono essere misurati in nessun altro modo. A completare le osservazioni, poi, è intervenuto Subaru, che ha fornito immagini simultanee nel medio infrarosso con lo strumento COMICS – misurando l’emissione del calore del pianeta in una regione spettrale non coperta dalla strumentazione JUNO. Le misurazioni forniscono dati sulla composizione e sulla struttura delle nubi e le immagini rilasciate mostrano una regione molto turbolenta a nord-ovest della Grande Macchia Rossa.

Paolo Nespoli è entrato per la terza volta nella Stazione Spaziale Internazionale, quando erano la poco passate le due di notte (ora italiana) di sabato 29 luglio. Sono trascorse poco più di otto ore, dal momento del lancio avvenuto alle 17,41 ora italiana dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, a quando Peggy Whitson, Jack Fischer e Fyodor Yurchikhin hanno aperto il portello di collegamento con la capsula Soyuz MS-05 che aveva iniziato le operazioni di docking 30 minuti dopo la mezzanotte italiana. Astro_Paolo, che marca la 25esima missione di un astronauta europeo sulla ISS, ha potuto fare così il proprio ingresso nel complesso orbitale insieme al comandante russo Sergei Ryazansky e l’astronauta americano Randy Bresnik .

Paolo Nespoli è entrato per la terza volta nella Stazione Spaziale Internazionale, quando erano la poco passate le due di notte (ora italiana) di sabato 29 luglio. Sono trascorse poco più di otto ore, dal momento del lancio avvenuto alle 17,41 ora italiana dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, a quando Peggy Whitson, Jack Fischer e Fyodor Yurchikhin hanno aperto il portello di collegamento con la capsula Soyuz MS-05 che aveva iniziato le operazioni di docking 30 minuti dopo la mezzanotte italiana. Astro_Paolo, che marca la 25esima missione di un astronauta europeo sulla ISS, ha potuto fare così il proprio ingresso nel complesso orbitale insieme al comandante russo Sergei Ryazansky e l’astronauta americano Randy Bresnik .

Ha preso il via la Missione VITA, che vede protagonista l’astronauta italiano dell’ESA Paolo Nespoli, alla sua terza esperienza in orbita e a bordo della stazione spaziale internazionale dove resterà sei mesi. Il lancio è avvenuto alle 17:41 (ora italiana) di venerdì 28 luglio dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. Nella Soyuz MS-05, insieme a Paolo Nespoli (@Astro_Paolo il suo nickname su Twitter), il cosmonauta russo Sergei Ryazansky e l’americano Randy Bresnik, entrambi alla seconda esperienza spaziale. Ad attendere l’equipaggio di Expedition 52 ci sono Fyodor Yurchikhin, Jack Fischer e Peggy Whitson, l’astronauta americana con la quale Nespoli aveva volato nel 2007 e che ha già collezionato tanti record in orbita. AstroPeggy è infatti la prima donna per due volte al comando della stazione orbitale e uno degli americani ad avere fatto il maggior numero di passeggiate spaziali. E Paolo Nespoli non nasconde l’auspicio di poter effettuare la sua prima attività extraveicolare. Intanto, per segnalare il raggiungimento della linea dello spazio e dunque l’assenza di peso Nespoli ha scelto un oggetto preferito da suo figlio più piccolo, Max: un piccolo Transformer, che ha iniziato a galleggiare nella capsula Soyuz.

Ha preso il via la Missione VITA, che vede protagonista l’astronauta italiano dell’ESA Paolo Nespoli, alla sua terza esperienza in orbita e a bordo della stazione spaziale internazionale dove resterà sei mesi. Il lancio è avvenuto alle 17:41 (ora italiana) di venerdì 28 luglio dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. Nella Soyuz MS-05, insieme a Paolo Nespoli (@Astro_Paolo il suo nickname su Twitter), il cosmonauta russo Sergei Ryazansky e l’americano Randy Bresnik, entrambi alla seconda esperienza spaziale. Ad attendere l’equipaggio di Expedition 52 ci sono Fyodor Yurchikhin, Jack Fischer e Peggy Whitson, l’astronauta americana con la quale Nespoli aveva volato nel 2007 e che ha già collezionato tanti record in orbita. AstroPeggy è infatti la prima donna per due volte al comando della stazione orbitale e uno degli americani ad avere fatto il maggior numero di passeggiate spaziali. E Paolo Nespoli non nasconde l’auspicio di poter effettuare la sua prima attività extraveicolare. Intanto, per segnalare il raggiungimento della linea dello spazio e dunque l’assenza di peso Nespoli ha scelto un oggetto preferito da suo figlio più piccolo, Max: un piccolo Transformer, che ha iniziato a galleggiare nella capsula Soyuz. La Missione VITA (Vitality, Innovation, Technology, Ability) è la terza di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana e il logo che la contraddistingue è ispirato al Terzo Paradiso dell’artista Michelangelo Pistoletto. VITA fa parte della partnership strategica tra ASI e NASA sancita dall’accordo bilaterale per la fornitura dei moduli logistici pressurizzati MPLM. La partenza di Paolo Nespoli è avvenuta a distanza di 25 anni da quella del primo astronauta italiano della storia, Franco Malerba. In un quarto di secolo l’Italia è stata presente 12 volte nelle missioni umane con sette diversi astronauti. Nespoli, classe 1957, diventa il più anziano astronauta europeo in attività.

La Missione VITA (Vitality, Innovation, Technology, Ability) è la terza di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana e il logo che la contraddistingue è ispirato al Terzo Paradiso dell’artista Michelangelo Pistoletto. VITA fa parte della partnership strategica tra ASI e NASA sancita dall’accordo bilaterale per la fornitura dei moduli logistici pressurizzati MPLM. La partenza di Paolo Nespoli è avvenuta a distanza di 25 anni da quella del primo astronauta italiano della storia, Franco Malerba. In un quarto di secolo l’Italia è stata presente 12 volte nelle missioni umane con sette diversi astronauti. Nespoli, classe 1957, diventa il più anziano astronauta europeo in attività. Tornando al logo in lingua italiana, la parola “vita” evoca significati profondi e importanti, sia da un punto di vista scientifico che filosofico. Il design della patch, sviluppato dall’ESA su richiesta dell’Agenzia Spaziale Italiana e realizzato insieme allo stesso astronauta Paolo Nespoli e all’ASI, è rappresentativo dei messaggi principali della missione. La forma ci ricorda il pianeta Terra per la sua geometria rotonda e per la sua trama azzurra. Essa contiene il simbolo del “Terzo Paradiso” dell’artista italiano Michelangelo Pistoletto. Tale simbolo mette in relazione visiva e concettuale i temi principali della missione: il DNA, simbolo della vita (tema veicolato anche dal nome della missione stessa) e, in senso lato, della dimensione scientifica; il libro, simbolo della cultura e dell’educazione intesa come formazione e apprendimento continuo; la Terra, simbolo dell’umanità intera. Il Terzo Paradiso è una riformulazione del simbolo matematico dell’infinito e può essere visto come simbolo aperto a molteplici interpretazioni. I due elementi circolari opposti stanno a significare le attività scientifiche ed educative sviluppate nello spazio, mentre il cerchio centrale è il punto di incontro tra i due e rappresenta l’evoluzione della Terra e i benefici che le attività spaziali portano all’umanità.

Tornando al logo in lingua italiana, la parola “vita” evoca significati profondi e importanti, sia da un punto di vista scientifico che filosofico. Il design della patch, sviluppato dall’ESA su richiesta dell’Agenzia Spaziale Italiana e realizzato insieme allo stesso astronauta Paolo Nespoli e all’ASI, è rappresentativo dei messaggi principali della missione. La forma ci ricorda il pianeta Terra per la sua geometria rotonda e per la sua trama azzurra. Essa contiene il simbolo del “Terzo Paradiso” dell’artista italiano Michelangelo Pistoletto. Tale simbolo mette in relazione visiva e concettuale i temi principali della missione: il DNA, simbolo della vita (tema veicolato anche dal nome della missione stessa) e, in senso lato, della dimensione scientifica; il libro, simbolo della cultura e dell’educazione intesa come formazione e apprendimento continuo; la Terra, simbolo dell’umanità intera. Il Terzo Paradiso è una riformulazione del simbolo matematico dell’infinito e può essere visto come simbolo aperto a molteplici interpretazioni. I due elementi circolari opposti stanno a significare le attività scientifiche ed educative sviluppate nello spazio, mentre il cerchio centrale è il punto di incontro tra i due e rappresenta l’evoluzione della Terra e i benefici che le attività spaziali portano all’umanità.

John Glenn, primo americano a effettuare un volo orbitale intorno alla Terra il 20 febbraio 1962 con la capsula Mercury ribattezzata Friendship 7, meritò di entrare nel ristretto novero dei primi sette astronauti selezionati dalla NASA grazie all’impresa portata a termine il 16 luglio 1957. A questa data corrisponde, infatti, il primo volo supersonico a bordo del caccia F8U-1P Crusader, partito dalla base di Los Alamitos in California e atterrato a New York dopo 3 ore e 23 minuti. Ai comandi c’era John Glenn, che spinse il motore Pratt & Whitney J-57 alla velocità di 1.167 chilometri orari, riuscendo nell’obiettivo del record che egli stesso ribattezzò “Project Bullet”, ovvero veloce come un proiettile. All’epoca maggiore della Marina Militare statunitense, Glenn, che era stato pilota da combattimento nella Seconda Guerra Mondiale e in Corea, fu selezionato nel 1959 dalla Nasa per entrare dei ’’Magnifici 7’’ e diventare protagonista del programma Mercury per il volo spaziale umano. A soli tre anni dall’inizio dell’addestramento da astronauta, Glenn compiva un orbita completa intorno alla Terra, a una quota compresa tra 149 e 249 km. Prima di lui solo un altro americano, Alan Shepard, lanciato il 5 maggio 1961 per un volo suborbitale come risposta all’ingresso del primo uomo nello spazio, il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin, il 12 aprile 1961.

John Glenn, primo americano a effettuare un volo orbitale intorno alla Terra il 20 febbraio 1962 con la capsula Mercury ribattezzata Friendship 7, meritò di entrare nel ristretto novero dei primi sette astronauti selezionati dalla NASA grazie all’impresa portata a termine il 16 luglio 1957. A questa data corrisponde, infatti, il primo volo supersonico a bordo del caccia F8U-1P Crusader, partito dalla base di Los Alamitos in California e atterrato a New York dopo 3 ore e 23 minuti. Ai comandi c’era John Glenn, che spinse il motore Pratt & Whitney J-57 alla velocità di 1.167 chilometri orari, riuscendo nell’obiettivo del record che egli stesso ribattezzò “Project Bullet”, ovvero veloce come un proiettile. All’epoca maggiore della Marina Militare statunitense, Glenn, che era stato pilota da combattimento nella Seconda Guerra Mondiale e in Corea, fu selezionato nel 1959 dalla Nasa per entrare dei ’’Magnifici 7’’ e diventare protagonista del programma Mercury per il volo spaziale umano. A soli tre anni dall’inizio dell’addestramento da astronauta, Glenn compiva un orbita completa intorno alla Terra, a una quota compresa tra 149 e 249 km. Prima di lui solo un altro americano, Alan Shepard, lanciato il 5 maggio 1961 per un volo suborbitale come risposta all’ingresso del primo uomo nello spazio, il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin, il 12 aprile 1961.

Conto alla rovescia per la sonda europea BepiColombo, destinata a raggiungere Mercurio nel dicembre 2025, che al Centro Estec dell’Agenzia Spaziale Europea, a Noordwijk in Olanda, sta completando i test in vista del lancio previsto nell’ottobre 2018 dalla base di Kourou in Guyana Francese con il vettore Ariane 5. Costruita da Airbus Defence and Space in qualità di prime contractor e Thales Alenia Space in qualità di sottocontraente principale (che a sua volta coordina un gruppo di 35 aziende europee), Bepi Colombo è frutto della collaborazione tra ESA e Agenzia Spaziale Giapponese (Jaxa), con un’importante partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, responsabile di quattro strumenti di bordo, due dei quali in partnership con la NASA. La missione, dedicata all’ingegnere italiano Giuseppe Colombo, è la prima europea che punta su Mercurio, il più piccolo e meno esplorato pianeta del nostro sistema solare. Quando lo avrà raggiunto, la sonda rilascerà due sonde: Mercury Planetary Orbiter e Mercury Magnetospheric Orbiter. L’obbiettivo è di analizzare le informazioni essenziali su Mercurio come la forma, la struttura, il campo magnetico, la composizione della superficie.

Conto alla rovescia per la sonda europea BepiColombo, destinata a raggiungere Mercurio nel dicembre 2025, che al Centro Estec dell’Agenzia Spaziale Europea, a Noordwijk in Olanda, sta completando i test in vista del lancio previsto nell’ottobre 2018 dalla base di Kourou in Guyana Francese con il vettore Ariane 5. Costruita da Airbus Defence and Space in qualità di prime contractor e Thales Alenia Space in qualità di sottocontraente principale (che a sua volta coordina un gruppo di 35 aziende europee), Bepi Colombo è frutto della collaborazione tra ESA e Agenzia Spaziale Giapponese (Jaxa), con un’importante partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, responsabile di quattro strumenti di bordo, due dei quali in partnership con la NASA. La missione, dedicata all’ingegnere italiano Giuseppe Colombo, è la prima europea che punta su Mercurio, il più piccolo e meno esplorato pianeta del nostro sistema solare. Quando lo avrà raggiunto, la sonda rilascerà due sonde: Mercury Planetary Orbiter e Mercury Magnetospheric Orbiter. L’obbiettivo è di analizzare le informazioni essenziali su Mercurio come la forma, la struttura, il campo magnetico, la composizione della superficie.

Il 10 luglio 2017 la sonda Juno della NASA, lanciata il 5 agosto 2011 da Cape Canaveral e giunta nell’orbita di Giove il 4 luglio 2016, ha effettuato il sesto flyby di Giove che ha permesso di sorvolare la grande Macchia Rossa a una quota di 3.500 chilometri dalla superficie. Gli otto strumenti scientifici di bordo hanno registrato i dati e acquisito immagini ad alta risoluzione che permetteranno lo studio approfondito della grande tempesta anticiclonica in corso da tre secoli sul pianeta gigante.

Il 10 luglio 2017 la sonda Juno della NASA, lanciata il 5 agosto 2011 da Cape Canaveral e giunta nell’orbita di Giove il 4 luglio 2016, ha effettuato il sesto flyby di Giove che ha permesso di sorvolare la grande Macchia Rossa a una quota di 3.500 chilometri dalla superficie. Gli otto strumenti scientifici di bordo hanno registrato i dati e acquisito immagini ad alta risoluzione che permetteranno lo studio approfondito della grande tempesta anticiclonica in corso da tre secoli sul pianeta gigante.