da Sorrentino | Lug 3, 2017 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Rientrata con successo a terra lunedì 3 luglio la capsula Dragon di SpaceX, lanciata il 3 giugno con il vettore Falcon 9 e agganciatasi alla stazione spaziale internazionale circa 36 ore dopo per rifornirla con 2,7 tonnellate di carico utile. La capsula Dragon, già impiegata in una analoga missione di rifornimento portata a termine nel settembre 2014, ha effettuato l’ammaraggio alle 14 ora italiana di lunedì 3 luglio nelle acque dell’oceano Pacifico, diventando il primo veicolo riutilizzato al servizio della ISS. A ciò si aggiunga che lo stesso lancio è avvenuto riutilizzando il primo stadio del razzo Falcon 9, consentendo a SpaceX si raggiungere un doppio obiettivo finalizzato alla progressiva riduzione dei costi delle missioni spaziali.

da Sorrentino | Giu 21, 2017 | Astronomia, Missioni, Primo Piano, Programmi

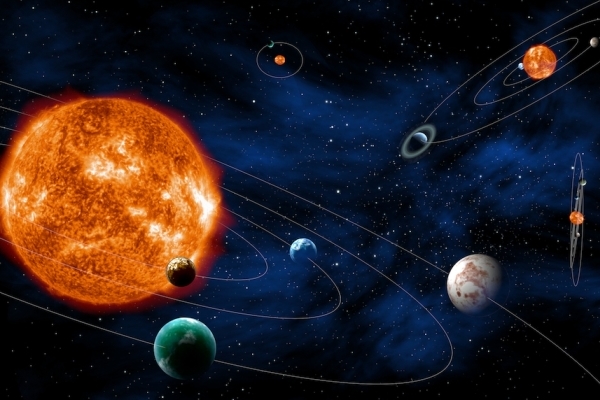

La missione PLATO (PLAnetary Transit and Oscillations of stars), per dare la caccia agli esopianeti, è stata adottata ufficialmente nel programma scientifico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e passa quindi dalla fase progettuale a quella definitiva della sua realizzazione. Nei prossimi mesi le industrie verranno sollecitate a inviare offerte per la costruzione del veicolo spaziale. La decisione è stata presa a Madrid durante l’incontro dell’ESA Science Program Committee, garantendo la prosecuzione del piano europeo Cosmic Vision 2015-2025. PLATO è un satellite tecnologicamente molto sofisticato, composto da una batteria di 26 piccoli telescopi che insieme coprono un enorme campo di vista, in grado di osservare per la prima volta contemporaneamente immense zone di cielo. La missione sarà lanciata nel 2026 con un razzo Soyuz-Fregat dalla Guyana Francese e andrà a inserirsi in orbita attorno al punto Lagrangiano L2, uno dei punti di equilibrio del sistema Sole-Terra, a un milione e mezzo di chilometri da noi. Da lì comincerà la sua missione di ricerca di pianeti che orbitano attorno alle stelle più vicine, scandagliano oltre metà del cielo. Lo scopo della missione è fare un censimento dei pianeti di massa simile alla Terra, misurandone la dimensione, la massa e l’età con precisione mai raggiunta prima. PLATO permetterà di vedere per la prima volta i sistemi solari simili al nostro, di capire quanto questi siano frequenti e di comprendere quanto frequentemente si realizzano nel cosmo le condizioni per lo sviluppo della vita.

La missione PLATO (PLAnetary Transit and Oscillations of stars), per dare la caccia agli esopianeti, è stata adottata ufficialmente nel programma scientifico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e passa quindi dalla fase progettuale a quella definitiva della sua realizzazione. Nei prossimi mesi le industrie verranno sollecitate a inviare offerte per la costruzione del veicolo spaziale. La decisione è stata presa a Madrid durante l’incontro dell’ESA Science Program Committee, garantendo la prosecuzione del piano europeo Cosmic Vision 2015-2025. PLATO è un satellite tecnologicamente molto sofisticato, composto da una batteria di 26 piccoli telescopi che insieme coprono un enorme campo di vista, in grado di osservare per la prima volta contemporaneamente immense zone di cielo. La missione sarà lanciata nel 2026 con un razzo Soyuz-Fregat dalla Guyana Francese e andrà a inserirsi in orbita attorno al punto Lagrangiano L2, uno dei punti di equilibrio del sistema Sole-Terra, a un milione e mezzo di chilometri da noi. Da lì comincerà la sua missione di ricerca di pianeti che orbitano attorno alle stelle più vicine, scandagliano oltre metà del cielo. Lo scopo della missione è fare un censimento dei pianeti di massa simile alla Terra, misurandone la dimensione, la massa e l’età con precisione mai raggiunta prima. PLATO permetterà di vedere per la prima volta i sistemi solari simili al nostro, di capire quanto questi siano frequenti e di comprendere quanto frequentemente si realizzano nel cosmo le condizioni per lo sviluppo della vita.

Grazie al supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana, PLATO porterà a bordo diversi strumenti frutto dell’ingegno italiano. In particolare i 26 telescopi, caratterizzati da un campo di vista simile a quello dell’occhio umano, sono estremamente innovativi, nascono nei laboratori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Padova, Catania e Milano, e saranno costruiti nei laboratori della Leonardo di Firenze con la collaborazione dell’Università di Berna, della TAS Italia e di Medialario. Anche il computer che controlla gli strumenti a bordo sarà fornito dall’Italia, progettato sotto responsabilità di ricercatori INAF delle sedi di La Palma, Firenze e Roma, sarà costruito dalla Kayser Italia. Inoltre, l’ASI SSDC costruirà una parte decisiva del segmento di terra della missione, mentre il catalogo di stelle che saranno scrutinate da PLATO sarà fornito dall’Università di Padova. Responsabile scientifico per l’Italia della missione PLATO è Isabella Pagano, ricercatrice dell’INAF.

“La missione PLATO è stata fortemente sostenuta dall’ASI, non solo per la valenza scientifica della ricerca di esopianeti, ma anche per valorizzare la capacità di realizzare in Italia i telescopi e l’elettronica associata, per i quali la comunità scientifica e l’industria italiana possiedono una leadership indiscussa in Europa” dice Barbara Negri, responsabile dell’Unità esplorazione e osservazione dell’universo dell’ASI. “PLATO, che seguirà di qualche anno la missione CHEOPS, sposterà la frontiera della ricerca di possibili pianeti abitabili dal nostro sistema solare ai sistemi planetari di altre stelle vicine”. Una volta lanciato, PLATO sorveglierà un milione di stelle per più di 4 anni e sarà in grado di individuare fra queste quelle con tutte le carte in regola per dimensione, composizione e temperatura per permettere lo sviluppo della vita. Il catalogo di sistemi planetari che sarà prodotto alla fine della missione costituirà la mappa di riferimento per orientare i grandi telescopi spaziali e a terra nei prossimi decenni alla ricerca di vita fuori dal sistema solare.

da Sorrentino | Giu 18, 2017 | Missioni, Primo Piano

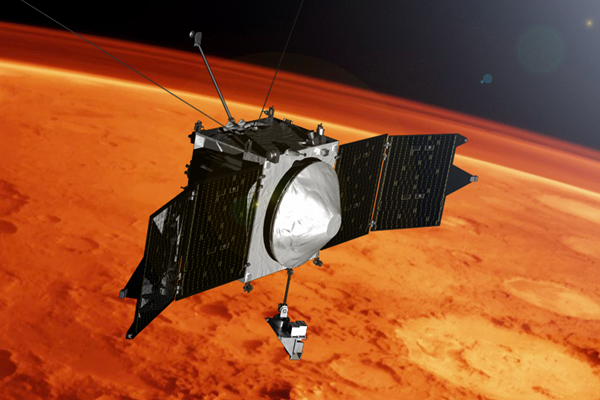

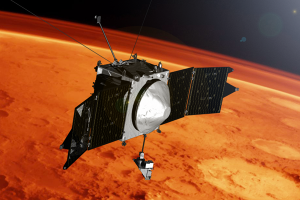

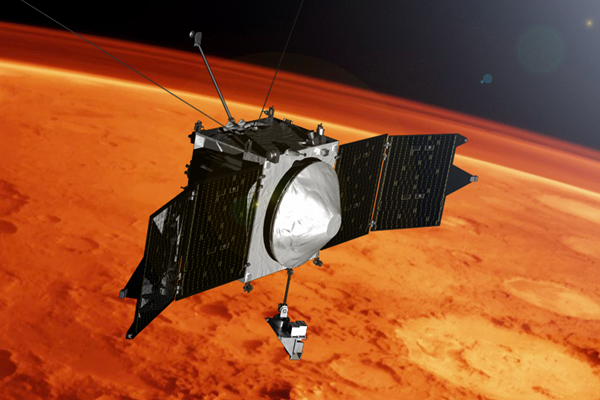

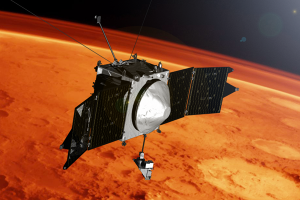

La sonda MAVEN (Mars Atmosphere e Mission Evolved Evolution), lanciata dalla NASA nel 2013, ha festeggiato il 17 giugno 1.000 giorni terrestri nell’orbita di Marte dove opera da tre anni contribuendo alla migliore conoscenza dell’atmosfera superiore del Pianeta Rosso. Una delle più rilevanti riguarda il ruolo che il Sole e il vento hanno avuto nell’evoluzione dell’atmosfera, resa rarefatta proprio da radiazioni e vento solari. Un processo che ha trasformato il clima, da caldo e umido, a freddo ed estremamente arido. I rilevamenti di MAVEN hanno evidenziato come alcune particelle presenti nel vento solare penetrano nell’atmosfera superiore del pianeta, perché trasformate in atomi neutri dalle reazioni chimiche che hanno luogo nella ionosfera. La sonda ha investigato sulla distribuzione dell’ossido nitrico gassoso e dell’ozono nell’atmosfera, rivelando che esistono dei processi dinamici di scambio di gas tra l’atmosfera superiore e quella inferiore, ancora da decifrare. Molto importante la concentrazione stagionale dell’idrogeno nell’atmosfera superiore, che varia di un fattore pari a 10 durante il corso dell’anno. La presenza di idrogeno equivale a quella dell’acqua nell’atmosfera inferiore, spezzata in idrogeno e ossigeno dalla luce solare. Tra le osservazioni più suggestive effettuate da MAVEN ci sono le aurore marziane, ovvero flebili bagliori apparsi nell’emisfero settentrionale di Marte, che si manifestano ad una quota molto più bassa rispetto a quelle terrestri. Un fenomeno riconducibile all’enorme afflusso di particelle a seguito di tempeste solari.

La sonda MAVEN (Mars Atmosphere e Mission Evolved Evolution), lanciata dalla NASA nel 2013, ha festeggiato il 17 giugno 1.000 giorni terrestri nell’orbita di Marte dove opera da tre anni contribuendo alla migliore conoscenza dell’atmosfera superiore del Pianeta Rosso. Una delle più rilevanti riguarda il ruolo che il Sole e il vento hanno avuto nell’evoluzione dell’atmosfera, resa rarefatta proprio da radiazioni e vento solari. Un processo che ha trasformato il clima, da caldo e umido, a freddo ed estremamente arido. I rilevamenti di MAVEN hanno evidenziato come alcune particelle presenti nel vento solare penetrano nell’atmosfera superiore del pianeta, perché trasformate in atomi neutri dalle reazioni chimiche che hanno luogo nella ionosfera. La sonda ha investigato sulla distribuzione dell’ossido nitrico gassoso e dell’ozono nell’atmosfera, rivelando che esistono dei processi dinamici di scambio di gas tra l’atmosfera superiore e quella inferiore, ancora da decifrare. Molto importante la concentrazione stagionale dell’idrogeno nell’atmosfera superiore, che varia di un fattore pari a 10 durante il corso dell’anno. La presenza di idrogeno equivale a quella dell’acqua nell’atmosfera inferiore, spezzata in idrogeno e ossigeno dalla luce solare. Tra le osservazioni più suggestive effettuate da MAVEN ci sono le aurore marziane, ovvero flebili bagliori apparsi nell’emisfero settentrionale di Marte, che si manifestano ad una quota molto più bassa rispetto a quelle terrestri. Un fenomeno riconducibile all’enorme afflusso di particelle a seguito di tempeste solari.

(fonte: ASI)

da Sorrentino | Giu 2, 2017 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Dopo 196 giorni trascorsi nello spazio, i due membri dell’equipaggio di Expedition 51, Oleg Novitskiy di Roscosmos e il francese Thomas Pesquet dell’Agenzia Spaziale Europea, sono atterrati con la Soyuz MS-03 in Kazakistan, 140 km a sud-est della città di Dzezkazgan, alle 16.10 italiane di venerdì 2 giugno. Gli astronauti sono stati assistiti dalle squadre russe di recupero, che hanno aiutato l’equipaggio a uscire dal veicolo Soyuz e cominciare a riabituarsi alla gravità dopo il loro lungo soggiorno nello spazio. Oleg Novitskiy e Thomas Pesquet erano arrivati sulla Stazione Spaziale Internazionale lo scorso 19 Novembre 2016, insieme a Peggy Whitson della NASA (nuova recordwoman per periodo di permanenza in orbita, numero e ore di attività extraveicolare), che è rimasta sulla Stazione Spaziale Internazionale e tornerà a casa con l’americano Jack Fischer e il russo Fyodor Yurchikhin. Il loro rientro è fissato per il mese di settembre. Giovedì 1 giugno, prima del rientro di Novitskiy e Pesquet, il passaggio di consegne del comando della Stazione Spaziale tra la statunitense Peggy Whitson e il cosmonauta di Roscomos Fyodor Yurchikhin, che ha dato il via alla missione Expedition 52. Insieme all’altro astronauta della NASA, Jack Fischer, l’equipaggio di tre persone gestirà la stazione fino all’arrivo di tre nuovi membri: Randy Bresnik della NASA, Sergey Ryazanskiy di Roscosmos e l’astronauta italiano dell’ESA, Paolo Nespoli, impegnato nella missione VITA, frutto delle opportunità di volo che l’Italia ha ottenuto con la NASA per la fornitura dei moduli logistici MPLM. Il lancio della missione di Paolo Nespoli e dei suoi due compagni di viaggio è fissato per il 28 luglio 2017 dalla base russa di Baikonur, in Kazakistan.

Dopo 196 giorni trascorsi nello spazio, i due membri dell’equipaggio di Expedition 51, Oleg Novitskiy di Roscosmos e il francese Thomas Pesquet dell’Agenzia Spaziale Europea, sono atterrati con la Soyuz MS-03 in Kazakistan, 140 km a sud-est della città di Dzezkazgan, alle 16.10 italiane di venerdì 2 giugno. Gli astronauti sono stati assistiti dalle squadre russe di recupero, che hanno aiutato l’equipaggio a uscire dal veicolo Soyuz e cominciare a riabituarsi alla gravità dopo il loro lungo soggiorno nello spazio. Oleg Novitskiy e Thomas Pesquet erano arrivati sulla Stazione Spaziale Internazionale lo scorso 19 Novembre 2016, insieme a Peggy Whitson della NASA (nuova recordwoman per periodo di permanenza in orbita, numero e ore di attività extraveicolare), che è rimasta sulla Stazione Spaziale Internazionale e tornerà a casa con l’americano Jack Fischer e il russo Fyodor Yurchikhin. Il loro rientro è fissato per il mese di settembre. Giovedì 1 giugno, prima del rientro di Novitskiy e Pesquet, il passaggio di consegne del comando della Stazione Spaziale tra la statunitense Peggy Whitson e il cosmonauta di Roscomos Fyodor Yurchikhin, che ha dato il via alla missione Expedition 52. Insieme all’altro astronauta della NASA, Jack Fischer, l’equipaggio di tre persone gestirà la stazione fino all’arrivo di tre nuovi membri: Randy Bresnik della NASA, Sergey Ryazanskiy di Roscosmos e l’astronauta italiano dell’ESA, Paolo Nespoli, impegnato nella missione VITA, frutto delle opportunità di volo che l’Italia ha ottenuto con la NASA per la fornitura dei moduli logistici MPLM. Il lancio della missione di Paolo Nespoli e dei suoi due compagni di viaggio è fissato per il 28 luglio 2017 dalla base russa di Baikonur, in Kazakistan.

da Sorrentino | Giu 1, 2017 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

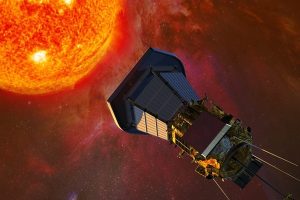

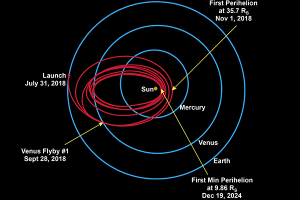

La NASA vuole studiare il Sole esplorandone la corona, con una missione senza precedenti, ribattezzata Solar Probe Plus. La sonda deputata a svolgere questo volo fantastico è la Parker Solar Probe (così denominata in onore dell’astrofisico Eugene Parker, che negli anni ’50 sviluppò la teoria sul vento solare, ed è la prima volta che la Nasa nomina un veicolo spaziale in onore di una persona ancora in vita), che si spingerà a circa sei milioni di chilometri di distanza dalla nostra stella, immergendosi nella parte più esterna dell’atmosfera per comprendere i meccanismi che regolano la temperature, il campo magnetico e il vento solare. I dati raccolti nel corso della missione inoltre, saranno utili al miglioramento delle previsioni degli effetti del vento solare sul nostro clima, sui sistemi di telecomunicazione e sull’influsso a carico degli astronauti sottoposti a lunghe permanenze nello spazio.

La NASA vuole studiare il Sole esplorandone la corona, con una missione senza precedenti, ribattezzata Solar Probe Plus. La sonda deputata a svolgere questo volo fantastico è la Parker Solar Probe (così denominata in onore dell’astrofisico Eugene Parker, che negli anni ’50 sviluppò la teoria sul vento solare, ed è la prima volta che la Nasa nomina un veicolo spaziale in onore di una persona ancora in vita), che si spingerà a circa sei milioni di chilometri di distanza dalla nostra stella, immergendosi nella parte più esterna dell’atmosfera per comprendere i meccanismi che regolano la temperature, il campo magnetico e il vento solare. I dati raccolti nel corso della missione inoltre, saranno utili al miglioramento delle previsioni degli effetti del vento solare sul nostro clima, sui sistemi di telecomunicazione e sull’influsso a carico degli astronauti sottoposti a lunghe permanenze nello spazio.

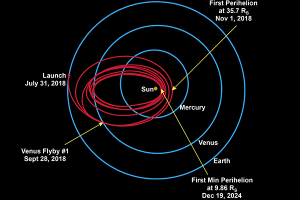

I dettagli della missione – la cui finestra di lancio è compresa tra il 31 luglio e il 19 agosto 2018– sono stati illustrati in una conferenza stampa che si è tenuta al William Eckhardt Research Center Auditorium dell’Università di Chicago. Per raggiungere il Sole la sonda effettuerà un percorso innovativo che la porterà in sei anni e undici mesi di missione ad effettuare sette fly-by di Venere, che la porteranno a quasi 5,9 milioni di chilometri dalla nostra stella, circa otto volte più vicina di qualsiasi altra sonda. Questa estrema vicinanza (fino a dieci raggi solari dal centro del Sole, a nove dalla superficie) permetterà a Solar Probe Plus di osservare i cambiamenti di velocità del vento solare, da subsonico a supersonico e la formazione delle particelle solari altamente energetiche. La missione punta a spiegare perché la corona da cui ha origine il vento, nonostante sia la parte più esterna, è molto più calda della superficie del sole.

I dettagli della missione – la cui finestra di lancio è compresa tra il 31 luglio e il 19 agosto 2018– sono stati illustrati in una conferenza stampa che si è tenuta al William Eckhardt Research Center Auditorium dell’Università di Chicago. Per raggiungere il Sole la sonda effettuerà un percorso innovativo che la porterà in sei anni e undici mesi di missione ad effettuare sette fly-by di Venere, che la porteranno a quasi 5,9 milioni di chilometri dalla nostra stella, circa otto volte più vicina di qualsiasi altra sonda. Questa estrema vicinanza (fino a dieci raggi solari dal centro del Sole, a nove dalla superficie) permetterà a Solar Probe Plus di osservare i cambiamenti di velocità del vento solare, da subsonico a supersonico e la formazione delle particelle solari altamente energetiche. La missione punta a spiegare perché la corona da cui ha origine il vento, nonostante sia la parte più esterna, è molto più calda della superficie del sole.

La sonda, che viaggerà a circa 300 chilometri al secondo (un millesimo della velocità della luce, la più alta velocità per un veicolo costruito dall’uomo), effettuerà 24 orbite che corrisponderanno ad altrettanti attraversamenti della corona solare. A bordo, una serie di spettrometri, uno strumento per la misurazione delle onde generate dal plasma solare e uno per la realizzazione di immagini ad alta definizione della superficie. La sonda inoltre, sarà dotata di scudi termici ad altissima resistenza, che le consentiranno di resistere alle temperature estreme, fino a 2000 gradi Celsius, che dovrà affrontare durante il sorvolo del Sole.

da Sorrentino | Mag 31, 2017 | Missioni, Primo Piano, Ricerca

La caccia all’acqua su Marte rivela periodicamente nuove evidenze, tali da rafforzare l’idea che il pianeta ne abbia contenuto una grande quantità in passato e per un periodo molto più lungo di quanto si possa ritenere. L’ultimo studio in materia, elaborato dal Los Alamos National Laboratory e pubblicato nelle edizione del 30 maggio dal Geophysical Research Letters, si riferisce ai dati raccolti dal rover Curiosity della NASA nel cratere Gale. Grazie allo strumento laser ChemCam, per l’analisi chimica e fotografica del terreno marziano, installato sul rover, sono stati osservati aloni di silice, che si formano in presenza d’acqua e in tempi relativamente recenti. Lo studio, ripreso dall’Agenzia Spaziale Italiana, specifica che gli aloni di silice sono stati scovati a un’altezza di 20-30 metri rispetto a uno strato di rocce di antichi sedimenti lacustri. Curiosity si è lasciato dietro la zona profonda del cratere Gale per risalire verso il centro fino al monte Sharp, percorrendo oltre 16 chilometri nel corso di più di 1.700 giorni trascorsi sul pianeta rosso, Il cratere Gale un tempo ospitava un grande lago d’acqua. Si tratta di capire se questo bacino abbia potuto rappresentare un ambiente adatto a ospitare forme di vita primordiale.

La caccia all’acqua su Marte rivela periodicamente nuove evidenze, tali da rafforzare l’idea che il pianeta ne abbia contenuto una grande quantità in passato e per un periodo molto più lungo di quanto si possa ritenere. L’ultimo studio in materia, elaborato dal Los Alamos National Laboratory e pubblicato nelle edizione del 30 maggio dal Geophysical Research Letters, si riferisce ai dati raccolti dal rover Curiosity della NASA nel cratere Gale. Grazie allo strumento laser ChemCam, per l’analisi chimica e fotografica del terreno marziano, installato sul rover, sono stati osservati aloni di silice, che si formano in presenza d’acqua e in tempi relativamente recenti. Lo studio, ripreso dall’Agenzia Spaziale Italiana, specifica che gli aloni di silice sono stati scovati a un’altezza di 20-30 metri rispetto a uno strato di rocce di antichi sedimenti lacustri. Curiosity si è lasciato dietro la zona profonda del cratere Gale per risalire verso il centro fino al monte Sharp, percorrendo oltre 16 chilometri nel corso di più di 1.700 giorni trascorsi sul pianeta rosso, Il cratere Gale un tempo ospitava un grande lago d’acqua. Si tratta di capire se questo bacino abbia potuto rappresentare un ambiente adatto a ospitare forme di vita primordiale.

La missione PLATO (PLAnetary Transit and Oscillations of stars), per dare la caccia agli esopianeti, è stata adottata ufficialmente nel programma scientifico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e passa quindi dalla fase progettuale a quella definitiva della sua realizzazione. Nei prossimi mesi le industrie verranno sollecitate a inviare offerte per la costruzione del veicolo spaziale. La decisione è stata presa a Madrid durante l’incontro dell’ESA Science Program Committee, garantendo la prosecuzione del piano europeo Cosmic Vision 2015-2025. PLATO è un satellite tecnologicamente molto sofisticato, composto da una batteria di 26 piccoli telescopi che insieme coprono un enorme campo di vista, in grado di osservare per la prima volta contemporaneamente immense zone di cielo. La missione sarà lanciata nel 2026 con un razzo Soyuz-Fregat dalla Guyana Francese e andrà a inserirsi in orbita attorno al punto Lagrangiano L2, uno dei punti di equilibrio del sistema Sole-Terra, a un milione e mezzo di chilometri da noi. Da lì comincerà la sua missione di ricerca di pianeti che orbitano attorno alle stelle più vicine, scandagliano oltre metà del cielo. Lo scopo della missione è fare un censimento dei pianeti di massa simile alla Terra, misurandone la dimensione, la massa e l’età con precisione mai raggiunta prima. PLATO permetterà di vedere per la prima volta i sistemi solari simili al nostro, di capire quanto questi siano frequenti e di comprendere quanto frequentemente si realizzano nel cosmo le condizioni per lo sviluppo della vita.

La missione PLATO (PLAnetary Transit and Oscillations of stars), per dare la caccia agli esopianeti, è stata adottata ufficialmente nel programma scientifico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e passa quindi dalla fase progettuale a quella definitiva della sua realizzazione. Nei prossimi mesi le industrie verranno sollecitate a inviare offerte per la costruzione del veicolo spaziale. La decisione è stata presa a Madrid durante l’incontro dell’ESA Science Program Committee, garantendo la prosecuzione del piano europeo Cosmic Vision 2015-2025. PLATO è un satellite tecnologicamente molto sofisticato, composto da una batteria di 26 piccoli telescopi che insieme coprono un enorme campo di vista, in grado di osservare per la prima volta contemporaneamente immense zone di cielo. La missione sarà lanciata nel 2026 con un razzo Soyuz-Fregat dalla Guyana Francese e andrà a inserirsi in orbita attorno al punto Lagrangiano L2, uno dei punti di equilibrio del sistema Sole-Terra, a un milione e mezzo di chilometri da noi. Da lì comincerà la sua missione di ricerca di pianeti che orbitano attorno alle stelle più vicine, scandagliano oltre metà del cielo. Lo scopo della missione è fare un censimento dei pianeti di massa simile alla Terra, misurandone la dimensione, la massa e l’età con precisione mai raggiunta prima. PLATO permetterà di vedere per la prima volta i sistemi solari simili al nostro, di capire quanto questi siano frequenti e di comprendere quanto frequentemente si realizzano nel cosmo le condizioni per lo sviluppo della vita.

La sonda MAVEN (Mars Atmosphere e Mission Evolved Evolution), lanciata dalla NASA nel 2013, ha festeggiato il 17 giugno 1.000 giorni terrestri nell’orbita di Marte dove opera da tre anni contribuendo alla migliore conoscenza dell’atmosfera superiore del Pianeta Rosso. Una delle più rilevanti riguarda il ruolo che il Sole e il vento hanno avuto nell’evoluzione dell’atmosfera, resa rarefatta proprio da radiazioni e vento solari. Un processo che ha trasformato il clima, da caldo e umido, a freddo ed estremamente arido.

La sonda MAVEN (Mars Atmosphere e Mission Evolved Evolution), lanciata dalla NASA nel 2013, ha festeggiato il 17 giugno 1.000 giorni terrestri nell’orbita di Marte dove opera da tre anni contribuendo alla migliore conoscenza dell’atmosfera superiore del Pianeta Rosso. Una delle più rilevanti riguarda il ruolo che il Sole e il vento hanno avuto nell’evoluzione dell’atmosfera, resa rarefatta proprio da radiazioni e vento solari. Un processo che ha trasformato il clima, da caldo e umido, a freddo ed estremamente arido.

Dopo 196 giorni trascorsi nello spazio, i due membri dell’equipaggio di Expedition 51, Oleg Novitskiy di Roscosmos e il francese Thomas Pesquet dell’Agenzia Spaziale Europea, sono atterrati con la Soyuz MS-03 in Kazakistan, 140 km a sud-est della città di Dzezkazgan, alle 16.10 italiane di venerdì 2 giugno. Gli astronauti sono stati assistiti dalle squadre russe di recupero, che hanno aiutato l’equipaggio a uscire dal veicolo Soyuz e cominciare a riabituarsi alla gravità dopo il loro lungo soggiorno nello spazio. Oleg Novitskiy e Thomas Pesquet erano arrivati sulla Stazione Spaziale Internazionale lo scorso 19 Novembre 2016, insieme a Peggy Whitson della NASA (nuova recordwoman per periodo di permanenza in orbita, numero e ore di attività extraveicolare), che è rimasta sulla Stazione Spaziale Internazionale e tornerà a casa con l’americano Jack Fischer e il russo Fyodor Yurchikhin. Il loro rientro è fissato per il mese di settembre. Giovedì 1 giugno, prima del rientro di Novitskiy e Pesquet, il passaggio di consegne del comando della Stazione Spaziale tra la statunitense Peggy Whitson e il cosmonauta di Roscomos Fyodor Yurchikhin, che ha dato il via alla missione Expedition 52. Insieme all’altro astronauta della NASA, Jack Fischer, l’equipaggio di tre persone gestirà la stazione fino all’arrivo di tre nuovi membri: Randy Bresnik della NASA, Sergey Ryazanskiy di Roscosmos e l’astronauta italiano dell’ESA, Paolo Nespoli, impegnato nella missione VITA, frutto delle opportunità di volo che l’Italia ha ottenuto con la NASA per la fornitura dei moduli logistici MPLM. Il lancio della missione di Paolo Nespoli e dei suoi due compagni di viaggio è fissato per il 28 luglio 2017 dalla base russa di Baikonur, in Kazakistan.

Dopo 196 giorni trascorsi nello spazio, i due membri dell’equipaggio di Expedition 51, Oleg Novitskiy di Roscosmos e il francese Thomas Pesquet dell’Agenzia Spaziale Europea, sono atterrati con la Soyuz MS-03 in Kazakistan, 140 km a sud-est della città di Dzezkazgan, alle 16.10 italiane di venerdì 2 giugno. Gli astronauti sono stati assistiti dalle squadre russe di recupero, che hanno aiutato l’equipaggio a uscire dal veicolo Soyuz e cominciare a riabituarsi alla gravità dopo il loro lungo soggiorno nello spazio. Oleg Novitskiy e Thomas Pesquet erano arrivati sulla Stazione Spaziale Internazionale lo scorso 19 Novembre 2016, insieme a Peggy Whitson della NASA (nuova recordwoman per periodo di permanenza in orbita, numero e ore di attività extraveicolare), che è rimasta sulla Stazione Spaziale Internazionale e tornerà a casa con l’americano Jack Fischer e il russo Fyodor Yurchikhin. Il loro rientro è fissato per il mese di settembre. Giovedì 1 giugno, prima del rientro di Novitskiy e Pesquet, il passaggio di consegne del comando della Stazione Spaziale tra la statunitense Peggy Whitson e il cosmonauta di Roscomos Fyodor Yurchikhin, che ha dato il via alla missione Expedition 52. Insieme all’altro astronauta della NASA, Jack Fischer, l’equipaggio di tre persone gestirà la stazione fino all’arrivo di tre nuovi membri: Randy Bresnik della NASA, Sergey Ryazanskiy di Roscosmos e l’astronauta italiano dell’ESA, Paolo Nespoli, impegnato nella missione VITA, frutto delle opportunità di volo che l’Italia ha ottenuto con la NASA per la fornitura dei moduli logistici MPLM. Il lancio della missione di Paolo Nespoli e dei suoi due compagni di viaggio è fissato per il 28 luglio 2017 dalla base russa di Baikonur, in Kazakistan.

La NASA vuole studiare il Sole esplorandone la corona, con una missione senza precedenti, ribattezzata Solar Probe Plus. La sonda deputata a svolgere questo volo fantastico è la Parker Solar Probe (così denominata in onore dell’astrofisico Eugene Parker, che negli anni ’50 sviluppò la teoria sul vento solare, ed è la prima volta che la Nasa nomina un veicolo spaziale in onore di una persona ancora in vita), che si spingerà a circa sei milioni di chilometri di distanza dalla nostra stella, immergendosi nella parte più esterna dell’atmosfera per comprendere i meccanismi che regolano la temperature, il campo magnetico e il vento solare. I dati raccolti nel corso della missione inoltre, saranno utili al miglioramento delle previsioni degli effetti del vento solare sul nostro clima, sui sistemi di telecomunicazione e sull’influsso a carico degli astronauti sottoposti a lunghe permanenze nello spazio.

La NASA vuole studiare il Sole esplorandone la corona, con una missione senza precedenti, ribattezzata Solar Probe Plus. La sonda deputata a svolgere questo volo fantastico è la Parker Solar Probe (così denominata in onore dell’astrofisico Eugene Parker, che negli anni ’50 sviluppò la teoria sul vento solare, ed è la prima volta che la Nasa nomina un veicolo spaziale in onore di una persona ancora in vita), che si spingerà a circa sei milioni di chilometri di distanza dalla nostra stella, immergendosi nella parte più esterna dell’atmosfera per comprendere i meccanismi che regolano la temperature, il campo magnetico e il vento solare. I dati raccolti nel corso della missione inoltre, saranno utili al miglioramento delle previsioni degli effetti del vento solare sul nostro clima, sui sistemi di telecomunicazione e sull’influsso a carico degli astronauti sottoposti a lunghe permanenze nello spazio. I dettagli della missione – la cui finestra di lancio è compresa tra il 31 luglio e il 19 agosto 2018– sono stati illustrati in una conferenza stampa che si è tenuta al William Eckhardt Research Center Auditorium dell’Università di Chicago. Per raggiungere il Sole la sonda effettuerà un percorso innovativo che la porterà in sei anni e undici mesi di missione ad effettuare sette fly-by di Venere, che la porteranno a quasi 5,9 milioni di chilometri dalla nostra stella, circa otto volte più vicina di qualsiasi altra sonda. Questa estrema vicinanza (fino a dieci raggi solari dal centro del Sole, a nove dalla superficie) permetterà a Solar Probe Plus di osservare i cambiamenti di velocità del vento solare, da subsonico a supersonico e la formazione delle particelle solari altamente energetiche. La missione punta a spiegare perché la corona da cui ha origine il vento, nonostante sia la parte più esterna, è molto più calda della superficie del sole.

I dettagli della missione – la cui finestra di lancio è compresa tra il 31 luglio e il 19 agosto 2018– sono stati illustrati in una conferenza stampa che si è tenuta al William Eckhardt Research Center Auditorium dell’Università di Chicago. Per raggiungere il Sole la sonda effettuerà un percorso innovativo che la porterà in sei anni e undici mesi di missione ad effettuare sette fly-by di Venere, che la porteranno a quasi 5,9 milioni di chilometri dalla nostra stella, circa otto volte più vicina di qualsiasi altra sonda. Questa estrema vicinanza (fino a dieci raggi solari dal centro del Sole, a nove dalla superficie) permetterà a Solar Probe Plus di osservare i cambiamenti di velocità del vento solare, da subsonico a supersonico e la formazione delle particelle solari altamente energetiche. La missione punta a spiegare perché la corona da cui ha origine il vento, nonostante sia la parte più esterna, è molto più calda della superficie del sole.

La caccia all’acqua su Marte rivela periodicamente nuove evidenze, tali da rafforzare l’idea che il pianeta ne abbia contenuto una grande quantità in passato e per un periodo molto più lungo di quanto si possa ritenere. L’ultimo studio in materia, elaborato dal Los Alamos National Laboratory e pubblicato nelle edizione del 30 maggio dal Geophysical Research Letters, si riferisce ai dati raccolti dal rover Curiosity della NASA nel cratere Gale. Grazie allo strumento laser ChemCam, per l’analisi chimica e fotografica del terreno marziano, installato sul rover, sono stati osservati aloni di silice, che si formano in presenza d’acqua e in tempi relativamente recenti. Lo studio, ripreso dall’Agenzia Spaziale Italiana, specifica che gli aloni di silice sono stati scovati a un’altezza di 20-30 metri rispetto a uno strato di rocce di antichi sedimenti lacustri. Curiosity si è lasciato dietro la zona profonda del cratere Gale per risalire verso il centro fino al monte Sharp, percorrendo oltre 16 chilometri nel corso di più di 1.700 giorni trascorsi sul pianeta rosso, Il cratere Gale un tempo ospitava un grande lago d’acqua. Si tratta di capire se questo bacino abbia potuto rappresentare un ambiente adatto a ospitare forme di vita primordiale.

La caccia all’acqua su Marte rivela periodicamente nuove evidenze, tali da rafforzare l’idea che il pianeta ne abbia contenuto una grande quantità in passato e per un periodo molto più lungo di quanto si possa ritenere. L’ultimo studio in materia, elaborato dal Los Alamos National Laboratory e pubblicato nelle edizione del 30 maggio dal Geophysical Research Letters, si riferisce ai dati raccolti dal rover Curiosity della NASA nel cratere Gale. Grazie allo strumento laser ChemCam, per l’analisi chimica e fotografica del terreno marziano, installato sul rover, sono stati osservati aloni di silice, che si formano in presenza d’acqua e in tempi relativamente recenti. Lo studio, ripreso dall’Agenzia Spaziale Italiana, specifica che gli aloni di silice sono stati scovati a un’altezza di 20-30 metri rispetto a uno strato di rocce di antichi sedimenti lacustri. Curiosity si è lasciato dietro la zona profonda del cratere Gale per risalire verso il centro fino al monte Sharp, percorrendo oltre 16 chilometri nel corso di più di 1.700 giorni trascorsi sul pianeta rosso, Il cratere Gale un tempo ospitava un grande lago d’acqua. Si tratta di capire se questo bacino abbia potuto rappresentare un ambiente adatto a ospitare forme di vita primordiale.