da Sorrentino | Mar 29, 2017 | Missioni, Primo Piano

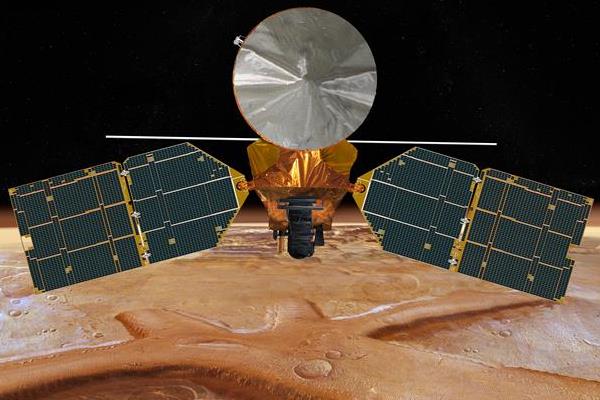

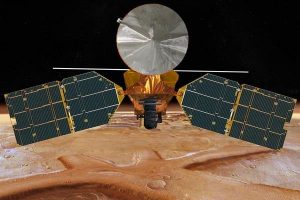

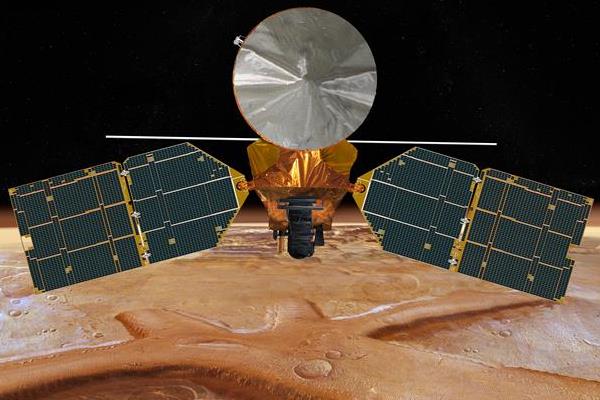

Storico traguardo per Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), la sonda NASA lanciata nel 2005 che alle 13.30 ora italiana di lunedì 27 marzo ha iniziato la sua 50esima orbita intorno al Pianeta Rosso. In quel momento esatto il radar SHARad, di progettazione e costruzione italiana, ha ripreso una suggestiva sequenza di dune giunta ad arricchire l’archivio di immagini di Marte, intorno al quale MRO ha iniziato a girare nel marzo 2006. A bordo è presente SHARAD (SHAllow RADar), unico contributo italiano alla missione, è un radar in grado di penetrare nel sottosuolo che ha rivelato la struttura interna delle calotte polari marziane.

Storico traguardo per Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), la sonda NASA lanciata nel 2005 che alle 13.30 ora italiana di lunedì 27 marzo ha iniziato la sua 50esima orbita intorno al Pianeta Rosso. In quel momento esatto il radar SHARad, di progettazione e costruzione italiana, ha ripreso una suggestiva sequenza di dune giunta ad arricchire l’archivio di immagini di Marte, intorno al quale MRO ha iniziato a girare nel marzo 2006. A bordo è presente SHARAD (SHAllow RADar), unico contributo italiano alla missione, è un radar in grado di penetrare nel sottosuolo che ha rivelato la struttura interna delle calotte polari marziane.

Mars Reconnaissance Orbiter, che orbita a una quota compresa tra il 250 e i 316 km e ha superato il termine della vita operativa inizialmente previsto, è stata sviluppata per studiare la storia dell’acqua sul Pianeta Rosso e caratterizzarne il clima. Grazie ai suoi sei strumenti, ancora pienamente attivi, la sonda è stata in grado di delineare, con un dettaglio senza precedenti, il ritratto di Marte che in epoca primordiale era caratterizzato da ambienti umidi. MRO ha evidenziato la possibilità della presenza stagionale di acqua in superficie, identificato strutture geologiche sotterranee, analizzato gli strati dell’atmosfera e le variazioni climatiche. In particolare, i dati raccolti da MRO hanno consentito di individuare tre distinti periodi su Marte. Le osservazioni condotte sulle superfici più antiche mostrano che sono esistiti diversi tipi di ambienti in cui era presente l’acqua, alcuni di essi con condizioni più favorevoli ad accogliere la vita. Inoltre, MRO ha realizzato la mappatura delle zone del Pianeta Rosso dove sono sbarcati i rover della NASA e valutare quelle potenzialmente idonee ai futuri sbarchi di veicoli automatici.

da Sorrentino | Mar 21, 2017 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

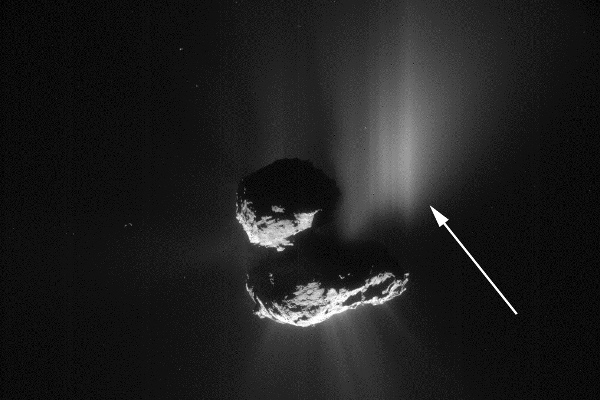

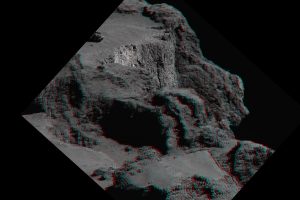

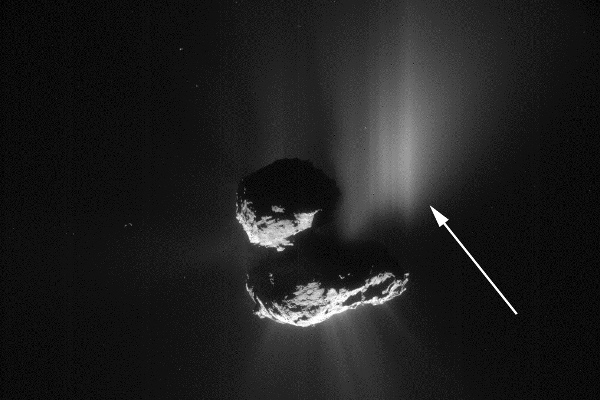

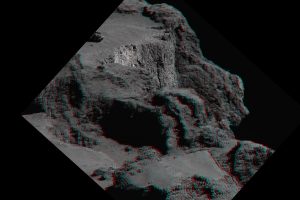

La missione Rosetta non smette di regalare nuove straordinarie scoperte su quanto avviene nei corpi cometari. Molte delle importanti scoperte scientifiche, relative all’osservazione diretta della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, sono avvenute attraverso lo strumento OSIRIS dedicato all’acquisizione delle immagini, posizionato a bordo della sonda interplanetaria, che ha concluso il suo lungo viaggio il 30 settembre 2016, dopo aver stazionato per oltre due anni intorno al nucleo.

La missione Rosetta non smette di regalare nuove straordinarie scoperte su quanto avviene nei corpi cometari. Molte delle importanti scoperte scientifiche, relative all’osservazione diretta della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, sono avvenute attraverso lo strumento OSIRIS dedicato all’acquisizione delle immagini, posizionato a bordo della sonda interplanetaria, che ha concluso il suo lungo viaggio il 30 settembre 2016, dopo aver stazionato per oltre due anni intorno al nucleo.

E’ del 21 marzo 2017 la pubblicazione sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Astronomy di un articolo, che ha come primo autore Maurizio Pajola, giovane ricercatore dell’Università di Padova attualmente alla NASA, il quale descriva eventi che hanno modificato la superficie del nucleo durante il passaggio della cometa al perielio, il punto della sua orbita più vicino al Sole. In sostanza, le osservazioni hanno rivelato come l’esplosione e il crollo contemporanei della parete di Aswan, di un “precipizio” di circa 150 m di altezza, abbia mostrato l’interno incontaminato della cometa 67P.

L’evento catastrofico si è verificato il 10 luglio 2015 nella cosiddetta regione di Seth, dove era stata osservata in precedenza una frattura larga più di un metro e lunga oltre 70. Si è trattato di un crollo delle dimensioni di circa 60x80x12 m3 di materiale, pari a circa 11000 tonnellate. Considerando che la gravità sulla cometa 67P è a circa 2 decimillesimi di quella terrestre, il peso del materiale equivale a meno di 50 kg.

L’evento catastrofico si è verificato il 10 luglio 2015 nella cosiddetta regione di Seth, dove era stata osservata in precedenza una frattura larga più di un metro e lunga oltre 70. Si è trattato di un crollo delle dimensioni di circa 60x80x12 m3 di materiale, pari a circa 11000 tonnellate. Considerando che la gravità sulla cometa 67P è a circa 2 decimillesimi di quella terrestre, il peso del materiale equivale a meno di 50 kg.

Il crollo, che ha generato una nube di polvere e gas, è stato osservato con la Navigation Camera, un altro strumento ottico di Rosetta. Cinque giorni dopo la stessa zona è stata osservata con OSIRIS verificando che un pezzo della scarpata era crollata con conseguente esposizione della zona più interna del nucleo, mai osservata finora. La brillantezza della zona interna, sei volte più della restante superficie cometaria che tipicamente è molto scura, sarebbe dovuta all’esposizione del ghiaccio racchiuso nel nucleo.

Il motivo di questo crollo è stato attribuito agli enormi stress termici cui è stato sottoposto il materiale nella zona di Aswan, che passa in meno di 20 minuti da una temperatura “notturna” di –140°C ad una temperatura “diurna” di quasi 50°C. Peraltro, durante la fase di osservazione, il periodo di illuminazione di quella parete era di soli 90 minuti sulle 12 ore e 40 minuti del giorno cometario. In pratica, i continui balzi di temperatura hanno prodotto delle fratture interne che hanno portato al collasso della struttura.

Il motivo di questo crollo è stato attribuito agli enormi stress termici cui è stato sottoposto il materiale nella zona di Aswan, che passa in meno di 20 minuti da una temperatura “notturna” di –140°C ad una temperatura “diurna” di quasi 50°C. Peraltro, durante la fase di osservazione, il periodo di illuminazione di quella parete era di soli 90 minuti sulle 12 ore e 40 minuti del giorno cometario. In pratica, i continui balzi di temperatura hanno prodotto delle fratture interne che hanno portato al collasso della struttura.

L’altro risultato scientifico è riferito al ghiaccio portato in superficie nella zona del crollo, che ha impiegato circa 5 mesi a dimezzarsi, ma ancora presente in minima quantità un anno dopo. Un fenomeno rimasto al momento senza una spiegazione, perché la sublimazione dovrebbe asportarlo del tutto.

I risultati che continuano a pervenire dall’analisi delle immagini della cometa 67P esaltano una volta di più il contributo italiano. Lo strumento OSIRIS è composto di due piccoli telescopi, uno dei quali, la Wide Angle Camera, è stato realizzato quasi interamente nei laboratori dell’Università di Padova. Le attività collegate alla missione Rosetta vedono a Padova il coinvolgimento di vari Dipartimenti, quali Fisica e Astronomia, Geoscienze, Ingegneria Industriale, Ingegneria dell’Informazione, oltre al Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali “Giuseppe Colombo” – CISAS. Alle attività di ricerca anche l’Osservatorio Astronomico di Padova e l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR.

I risultati che continuano a pervenire dall’analisi delle immagini della cometa 67P esaltano una volta di più il contributo italiano. Lo strumento OSIRIS è composto di due piccoli telescopi, uno dei quali, la Wide Angle Camera, è stato realizzato quasi interamente nei laboratori dell’Università di Padova. Le attività collegate alla missione Rosetta vedono a Padova il coinvolgimento di vari Dipartimenti, quali Fisica e Astronomia, Geoscienze, Ingegneria Industriale, Ingegneria dell’Informazione, oltre al Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali “Giuseppe Colombo” – CISAS. Alle attività di ricerca anche l’Osservatorio Astronomico di Padova e l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR.

da Sorrentino | Mar 5, 2017 | Missioni, Primo Piano

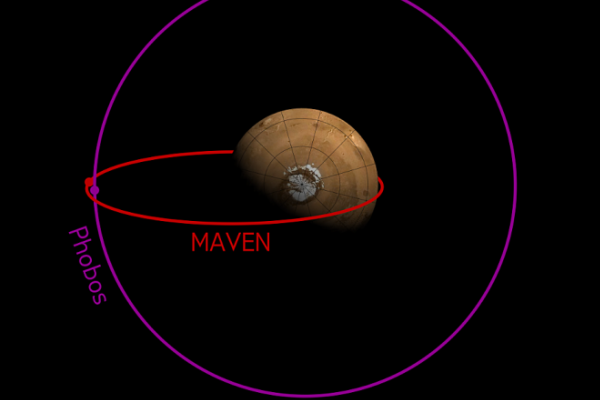

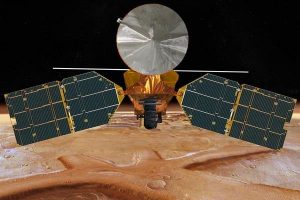

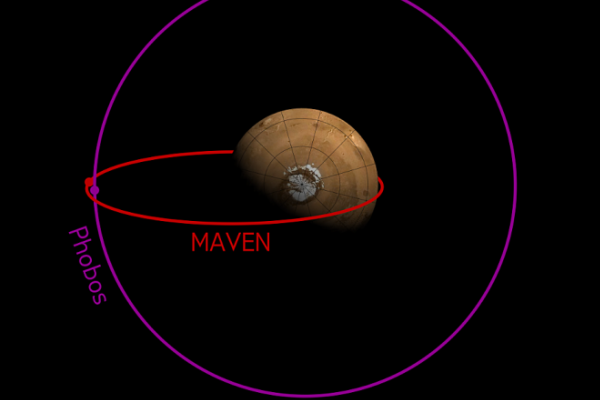

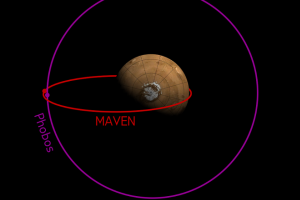

Lunedì 6 marzo avrebbe potuto segnare la data della prima collisione non voluta tra un veicolo artificiale costruito dall’uomo e un corpo celeste. Scontro scongiurato, grazie all’operazione di correzione della traiettoria di volo, per mezzo della quale è stato impedito l’impatto tra la sonda Maven (Mars Atmosphere and Volatile mission Evolution) della NASA, e la luna Phobos di Marte.Maven sta svolgendo un prolifico programma di osservazione del Pianeta rosso, acquisendo dati su atmosfera e ionosfera, sulle conseguenze prodotte dal vento solare e in generale sull’ambiente. La manovra di correzione è stata eseguita il 28 febbraio, quando la sonda ha attivato uno dei razzi del motore che ha fatto aumentare la sua velocità di 0,4 metri al secondo, un delta ufficiente a evitare il rendez- vous che gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory avevano calcolato con precisione sarebbe avvenuto il 6 marzo. Le orbite di Phobos e Maven si incrociano diverse volte durante l’anno e, grazie ai dati raccolti, è stato facile prevedere quando si sarebbe verificato lo scontro. In realtà c’era un piccolo margine, ma essendo di soli 7 secondi, il rischio che Maven impattasse su Phobos era elevato. Eseguita la manovra sulla sonda, Phobos e Maven transiteranno nell’ipotetico punto di collisione a un intervello di due minuti e mezzo l’una dall’altra.

Lunedì 6 marzo avrebbe potuto segnare la data della prima collisione non voluta tra un veicolo artificiale costruito dall’uomo e un corpo celeste. Scontro scongiurato, grazie all’operazione di correzione della traiettoria di volo, per mezzo della quale è stato impedito l’impatto tra la sonda Maven (Mars Atmosphere and Volatile mission Evolution) della NASA, e la luna Phobos di Marte.Maven sta svolgendo un prolifico programma di osservazione del Pianeta rosso, acquisendo dati su atmosfera e ionosfera, sulle conseguenze prodotte dal vento solare e in generale sull’ambiente. La manovra di correzione è stata eseguita il 28 febbraio, quando la sonda ha attivato uno dei razzi del motore che ha fatto aumentare la sua velocità di 0,4 metri al secondo, un delta ufficiente a evitare il rendez- vous che gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory avevano calcolato con precisione sarebbe avvenuto il 6 marzo. Le orbite di Phobos e Maven si incrociano diverse volte durante l’anno e, grazie ai dati raccolti, è stato facile prevedere quando si sarebbe verificato lo scontro. In realtà c’era un piccolo margine, ma essendo di soli 7 secondi, il rischio che Maven impattasse su Phobos era elevato. Eseguita la manovra sulla sonda, Phobos e Maven transiteranno nell’ipotetico punto di collisione a un intervello di due minuti e mezzo l’una dall’altra.

da Sorrentino | Feb 19, 2017 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Il razzo Falcon 9 della SpaceX riparte da dove si era conclusa la storica epopea dello Space Shuttle: la piattaforma 39 A del Centro Spaziale Kennedy di Cape Canaveral. Alle 9.39 ora locale (le 15.39 in Italia) del 19 febbraio, il lanciatore che ha capo alla compagnia spaziale presieduta da Elon Musk staccato dalla rampa spingendo in orbita la navicella cargo Dragon con le sue 2,5 tonnellate di rifornimenti ed esperimenti diretti alla Stazione spaziale internazionale. Il lancio era stato rimandato di 24 ore a causa di un’anomalia riscontrata 13 secondi dal “go”. Space X riscatta con una missione di successo i due incidenti occorsi in 18 mesi, l’ultimo in ordine di tempo il 1 settembre 2016 culminato con l’esplosione sulla rampa 40 di Cape Canaveral durante un test, che, di fatto, ne avevano rallentato il programma. E circa 9 minuti dopo il distacco dalla rampa, il primo stadio del Falcon 9 è atterrato in posizione verticale su una piattaforma predisposta a poche miglia dalla zona di partenza. E’ la terza volta che il primo stadio del Falcon 9 rientra regolarmente sulla terraferma, dopo i positivi precedenti nel dicembre 2015 e nel luglio 2016. Il secondo stadio ha continuato il suo volo per posizionare la navicella cargo Dragon sull’orbita prevista per eseguire l’attracco automatico, nella mattinata di lunedì 20 febbraio, alla stazione spaziale internazionale, a bordo della quale si trovano tre russi (Sergey Rjzhikov, Andreij Borisienko e Oleg Novitskij) e l’equipaggio della Spedizione 50, formato dal comandante Shane Kimbrough e da Peggy Whitson della NASA e dal francese Thomas Pesquet dell’ESA, destinati a fare ritorno a terra il 10 aprile. Tra le apparecchiature spedite sulla ISS c’è lo strumento Sage (Stratosferic Aerosol and Gas Experiment), che rientra nel programma della NASA denominato EOS (Sistema Osservazione della Terra) per effettuare misurazioni accurate della distribuzione di gas nell’atmosfera, in particolare l’ozono e altri gas che sono responsabili dei cambiamenti climatici. Elemento determinante per il corretto funzionamento di SAGE è il sistema di puntamento Hexapod, realizzato a Torino da Thales Alenia Space, con il contributo di OHB Italia, per conto dell’Agenzia Spaziale Europea, che agisce da stabilizzatore permettendo di compensare le lievissime oscillazioni della Stazione Spaziale grazie a complessi algoritmi di controllo.

Il razzo Falcon 9 della SpaceX riparte da dove si era conclusa la storica epopea dello Space Shuttle: la piattaforma 39 A del Centro Spaziale Kennedy di Cape Canaveral. Alle 9.39 ora locale (le 15.39 in Italia) del 19 febbraio, il lanciatore che ha capo alla compagnia spaziale presieduta da Elon Musk staccato dalla rampa spingendo in orbita la navicella cargo Dragon con le sue 2,5 tonnellate di rifornimenti ed esperimenti diretti alla Stazione spaziale internazionale. Il lancio era stato rimandato di 24 ore a causa di un’anomalia riscontrata 13 secondi dal “go”. Space X riscatta con una missione di successo i due incidenti occorsi in 18 mesi, l’ultimo in ordine di tempo il 1 settembre 2016 culminato con l’esplosione sulla rampa 40 di Cape Canaveral durante un test, che, di fatto, ne avevano rallentato il programma. E circa 9 minuti dopo il distacco dalla rampa, il primo stadio del Falcon 9 è atterrato in posizione verticale su una piattaforma predisposta a poche miglia dalla zona di partenza. E’ la terza volta che il primo stadio del Falcon 9 rientra regolarmente sulla terraferma, dopo i positivi precedenti nel dicembre 2015 e nel luglio 2016. Il secondo stadio ha continuato il suo volo per posizionare la navicella cargo Dragon sull’orbita prevista per eseguire l’attracco automatico, nella mattinata di lunedì 20 febbraio, alla stazione spaziale internazionale, a bordo della quale si trovano tre russi (Sergey Rjzhikov, Andreij Borisienko e Oleg Novitskij) e l’equipaggio della Spedizione 50, formato dal comandante Shane Kimbrough e da Peggy Whitson della NASA e dal francese Thomas Pesquet dell’ESA, destinati a fare ritorno a terra il 10 aprile. Tra le apparecchiature spedite sulla ISS c’è lo strumento Sage (Stratosferic Aerosol and Gas Experiment), che rientra nel programma della NASA denominato EOS (Sistema Osservazione della Terra) per effettuare misurazioni accurate della distribuzione di gas nell’atmosfera, in particolare l’ozono e altri gas che sono responsabili dei cambiamenti climatici. Elemento determinante per il corretto funzionamento di SAGE è il sistema di puntamento Hexapod, realizzato a Torino da Thales Alenia Space, con il contributo di OHB Italia, per conto dell’Agenzia Spaziale Europea, che agisce da stabilizzatore permettendo di compensare le lievissime oscillazioni della Stazione Spaziale grazie a complessi algoritmi di controllo.

La NASA, grazie al successo di Falcon 9, festeggia la ripresa dei lanci dalla rampa 39A di Cape Canaveral, la stessa da dove hanno preso il via le missioni Apollo, è stato messo in orbita il laboratorio Skylab e ha visto decollare 82 delle 135 missioni dello Space Shuttle, ultima delle quali condotta nel luglio 2011, che è stata anche l’ultima volta di un lancio con astronauti dalla Florida. A rompere il digiuno sarà proprio Space X che lancerà entro la fine del secondo decennio (quasi certamente nel 2019) la prima missione della versione abitata della capsula Dragon.

La NASA, grazie al successo di Falcon 9, festeggia la ripresa dei lanci dalla rampa 39A di Cape Canaveral, la stessa da dove hanno preso il via le missioni Apollo, è stato messo in orbita il laboratorio Skylab e ha visto decollare 82 delle 135 missioni dello Space Shuttle, ultima delle quali condotta nel luglio 2011, che è stata anche l’ultima volta di un lancio con astronauti dalla Florida. A rompere il digiuno sarà proprio Space X che lancerà entro la fine del secondo decennio (quasi certamente nel 2019) la prima missione della versione abitata della capsula Dragon.

da Sorrentino | Feb 14, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

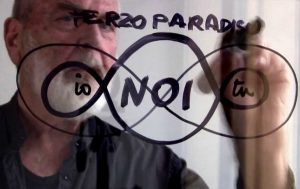

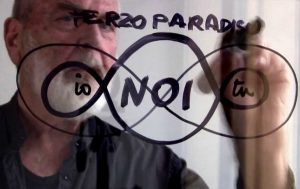

La missione VITA di lunga durata sulla stazione spaziale internazionale, che vedrà protagonista da fine maggio 2017 Paolo Nespoli, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, sarà espressione del connubio tra scienza e arte. Lo è, di fatto, perché l’artista che ha disegnato il logo della missione, Michelangelo Pistoletto, è noto per essere l’autore del manifesto del Terzo Paradiso, scritto nel 2003, elaborandone il simbolo, costituito da una riconfigurazione del segno matematico d’infinito. Nespoli e Pistoletto si sono ritrovati al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano per una conversazione che ha coinvolto un pubblico costituito in maggioranza da scolaresche e servita a presentare in anteprima una App, denominata Spac3, che sarà gratuita e attiva poco prima del via alla terza esperienza in orbita dell’astronauta.

La missione VITA di lunga durata sulla stazione spaziale internazionale, che vedrà protagonista da fine maggio 2017 Paolo Nespoli, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, sarà espressione del connubio tra scienza e arte. Lo è, di fatto, perché l’artista che ha disegnato il logo della missione, Michelangelo Pistoletto, è noto per essere l’autore del manifesto del Terzo Paradiso, scritto nel 2003, elaborandone il simbolo, costituito da una riconfigurazione del segno matematico d’infinito. Nespoli e Pistoletto si sono ritrovati al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano per una conversazione che ha coinvolto un pubblico costituito in maggioranza da scolaresche e servita a presentare in anteprima una App, denominata Spac3, che sarà gratuita e attiva poco prima del via alla terza esperienza in orbita dell’astronauta.

Spac3 sarà lo strumento di una nuova esperienza di interattività per Paolo Nespoli, che ha esordito nello spazio twittando per prima e condividendo le immagini e le emozioni raccolte a 400 km di quota. La App consentirà di unire e sovrapporre le immagini che saranno scattate da chiunque voglia a terra con quelle che Nespoli fisserà dallo spazio nel nostro pianeta. Un percorso creativo a colpi di pixel che contribuirà a realizzare un grande album tra spazio e vita sulla Terra, e nell’insieme farà da preludio alla grande installazione del Terzo Paradiso, opera in materiale riflettente ideata dal maestro Pistoletto e destinata ad essere collocata nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana in modo da potere essere vista anche dagli astronauti e dall’occhio dei satelliti in orbita.

Spac3 sarà lo strumento di una nuova esperienza di interattività per Paolo Nespoli, che ha esordito nello spazio twittando per prima e condividendo le immagini e le emozioni raccolte a 400 km di quota. La App consentirà di unire e sovrapporre le immagini che saranno scattate da chiunque voglia a terra con quelle che Nespoli fisserà dallo spazio nel nostro pianeta. Un percorso creativo a colpi di pixel che contribuirà a realizzare un grande album tra spazio e vita sulla Terra, e nell’insieme farà da preludio alla grande installazione del Terzo Paradiso, opera in materiale riflettente ideata dal maestro Pistoletto e destinata ad essere collocata nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana in modo da potere essere vista anche dagli astronauti e dall’occhio dei satelliti in orbita.

Paolo Nespoli, che mostra tutto il suo entusiasmo per avere la possibilità di legare la sua missione semestrale con la creatività artistica di un grande maestro, è atteso da un intenso programma di attività in preparazione al lancio che avverrà dal cosmodromo di Bajkonour a bordo della Soyuz.

da Sorrentino | Feb 3, 2017 | Missioni, Primo Piano, Programmi

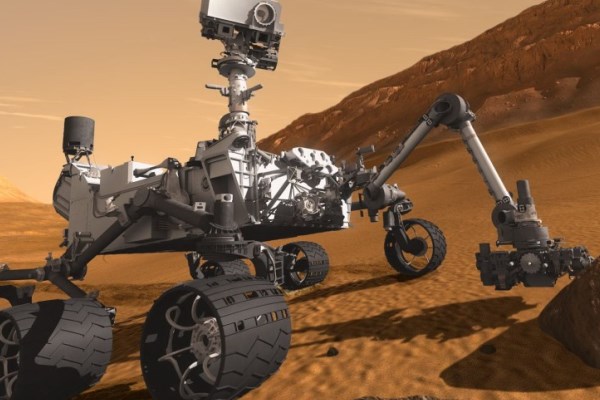

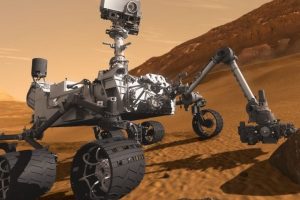

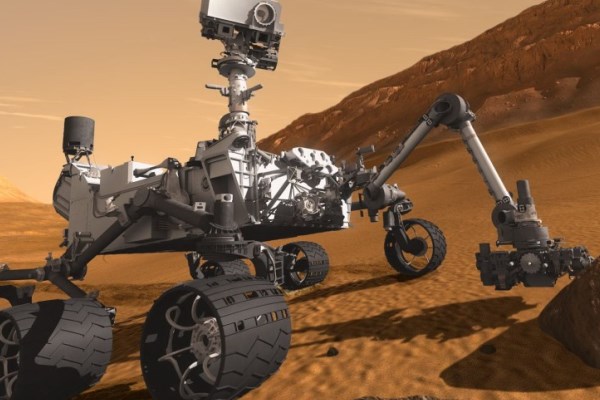

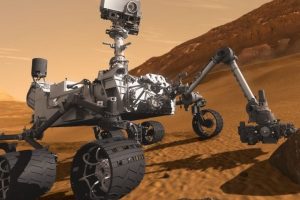

Il prossimo rover marziano targato NASA potrebbe arrivare a destinazione in ritardo rispetto ai programmi. La data di consegna di Mars 2020, da non confondere con la missione Exomars 2020 dell’Agenzia Spaziale Europea condotta in collaborazione con Russia e con il rilevante contributo italiano, rischia di slittare ben oltre la data stabilita dell’aprile 2018. Ciò a causa di problemi legati a strumentazioni e soluzioni tecnologiche fornite da partner internazionali. L’ispettorato generale della NASA ha evidenziato che ben cinque delle sette tecnologie da cui dipende il successo della missione denunciano un netto ritardo di sviluppo. La criticità maggiore si riscontra nel sistema di campionamento che servirà a raccogliere e conservare i campioni di terreno e roccia marziani. Anche due sensori di bordo si stanno rivelato più costosi del previsto. Si tratta di è MOXIE (Mars Oxigen In-Situ Resources Utilization Experiment), progettato per generare ossigeno dall’anidride carbonica il cui costo di sviluppo è aumentato del 50%, e MEDA, affidato all’Istituto Nazionale spagnolo per la tecnologia aerospaziale. E concepito per studiare le condizioni atmosferiche al suolo. Secondo la tabella di marcia, la fase di disegno e progettazione del rover Mars 2020 e le annesse tecnologie avrebbero dovuto essere pronte al 90% entro il mese di febbraio 2017, ma in realtà lo sono per meno del 60%. Si impone così una revisione del programma nel tentativo di recuperare il ritardo e arrivare alla disponibilità dell’importante sistema di campionamento, cuore della missione, nell’aprile 2018 come stabilito.

Il prossimo rover marziano targato NASA potrebbe arrivare a destinazione in ritardo rispetto ai programmi. La data di consegna di Mars 2020, da non confondere con la missione Exomars 2020 dell’Agenzia Spaziale Europea condotta in collaborazione con Russia e con il rilevante contributo italiano, rischia di slittare ben oltre la data stabilita dell’aprile 2018. Ciò a causa di problemi legati a strumentazioni e soluzioni tecnologiche fornite da partner internazionali. L’ispettorato generale della NASA ha evidenziato che ben cinque delle sette tecnologie da cui dipende il successo della missione denunciano un netto ritardo di sviluppo. La criticità maggiore si riscontra nel sistema di campionamento che servirà a raccogliere e conservare i campioni di terreno e roccia marziani. Anche due sensori di bordo si stanno rivelato più costosi del previsto. Si tratta di è MOXIE (Mars Oxigen In-Situ Resources Utilization Experiment), progettato per generare ossigeno dall’anidride carbonica il cui costo di sviluppo è aumentato del 50%, e MEDA, affidato all’Istituto Nazionale spagnolo per la tecnologia aerospaziale. E concepito per studiare le condizioni atmosferiche al suolo. Secondo la tabella di marcia, la fase di disegno e progettazione del rover Mars 2020 e le annesse tecnologie avrebbero dovuto essere pronte al 90% entro il mese di febbraio 2017, ma in realtà lo sono per meno del 60%. Si impone così una revisione del programma nel tentativo di recuperare il ritardo e arrivare alla disponibilità dell’importante sistema di campionamento, cuore della missione, nell’aprile 2018 come stabilito.

Storico traguardo per Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), la sonda NASA lanciata nel 2005 che alle 13.30 ora italiana di lunedì 27 marzo ha iniziato la sua 50esima orbita intorno al Pianeta Rosso. In quel momento esatto il radar SHARad, di progettazione e costruzione italiana, ha ripreso una suggestiva sequenza di dune giunta ad arricchire l’archivio di immagini di Marte, intorno al quale MRO ha iniziato a girare nel marzo 2006. A bordo è presente SHARAD (SHAllow RADar), unico contributo italiano alla missione, è un radar in grado di penetrare nel sottosuolo che ha rivelato la struttura interna delle calotte polari marziane.

Storico traguardo per Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), la sonda NASA lanciata nel 2005 che alle 13.30 ora italiana di lunedì 27 marzo ha iniziato la sua 50esima orbita intorno al Pianeta Rosso. In quel momento esatto il radar SHARad, di progettazione e costruzione italiana, ha ripreso una suggestiva sequenza di dune giunta ad arricchire l’archivio di immagini di Marte, intorno al quale MRO ha iniziato a girare nel marzo 2006. A bordo è presente SHARAD (SHAllow RADar), unico contributo italiano alla missione, è un radar in grado di penetrare nel sottosuolo che ha rivelato la struttura interna delle calotte polari marziane.

La missione Rosetta non smette di regalare nuove straordinarie scoperte su quanto avviene nei corpi cometari. Molte delle importanti scoperte scientifiche, relative all’osservazione diretta della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, sono avvenute attraverso lo strumento OSIRIS dedicato all’acquisizione delle immagini, posizionato a bordo della sonda interplanetaria, che ha concluso il suo lungo viaggio il 30 settembre 2016, dopo aver stazionato per oltre due anni intorno al nucleo.

La missione Rosetta non smette di regalare nuove straordinarie scoperte su quanto avviene nei corpi cometari. Molte delle importanti scoperte scientifiche, relative all’osservazione diretta della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, sono avvenute attraverso lo strumento OSIRIS dedicato all’acquisizione delle immagini, posizionato a bordo della sonda interplanetaria, che ha concluso il suo lungo viaggio il 30 settembre 2016, dopo aver stazionato per oltre due anni intorno al nucleo.  L’evento catastrofico si è verificato il 10 luglio 2015 nella cosiddetta regione di Seth, dove era stata osservata in precedenza una frattura larga più di un metro e lunga oltre 70. Si è trattato di un crollo delle dimensioni di circa 60x80x12 m

L’evento catastrofico si è verificato il 10 luglio 2015 nella cosiddetta regione di Seth, dove era stata osservata in precedenza una frattura larga più di un metro e lunga oltre 70. Si è trattato di un crollo delle dimensioni di circa 60x80x12 m Il motivo di questo crollo è stato attribuito agli enormi stress termici cui è stato sottoposto il materiale nella zona di Aswan, che passa in meno di 20 minuti da una temperatura “notturna” di –140°C ad una temperatura “diurna” di quasi 50°C. Peraltro, durante la fase di osservazione, il periodo di illuminazione di quella parete era di soli 90 minuti sulle 12 ore e 40 minuti del giorno cometario. In pratica, i continui balzi di temperatura hanno prodotto delle fratture interne che hanno portato al collasso della struttura.

Il motivo di questo crollo è stato attribuito agli enormi stress termici cui è stato sottoposto il materiale nella zona di Aswan, che passa in meno di 20 minuti da una temperatura “notturna” di –140°C ad una temperatura “diurna” di quasi 50°C. Peraltro, durante la fase di osservazione, il periodo di illuminazione di quella parete era di soli 90 minuti sulle 12 ore e 40 minuti del giorno cometario. In pratica, i continui balzi di temperatura hanno prodotto delle fratture interne che hanno portato al collasso della struttura.  I risultati che continuano a pervenire dall’analisi delle immagini della cometa 67P esaltano una volta di più il contributo italiano. Lo strumento OSIRIS è composto di due piccoli telescopi, uno dei quali, la Wide Angle Camera, è stato realizzato quasi interamente nei laboratori dell’Università di Padova. Le attività collegate alla missione Rosetta vedono a Padova il coinvolgimento di vari Dipartimenti, quali Fisica e Astronomia, Geoscienze, Ingegneria Industriale, Ingegneria dell’Informazione, oltre al Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali “Giuseppe Colombo” – CISAS. Alle attività di ricerca anche l’Osservatorio Astronomico di Padova e l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR.

I risultati che continuano a pervenire dall’analisi delle immagini della cometa 67P esaltano una volta di più il contributo italiano. Lo strumento OSIRIS è composto di due piccoli telescopi, uno dei quali, la Wide Angle Camera, è stato realizzato quasi interamente nei laboratori dell’Università di Padova. Le attività collegate alla missione Rosetta vedono a Padova il coinvolgimento di vari Dipartimenti, quali Fisica e Astronomia, Geoscienze, Ingegneria Industriale, Ingegneria dell’Informazione, oltre al Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali “Giuseppe Colombo” – CISAS. Alle attività di ricerca anche l’Osservatorio Astronomico di Padova e l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR.

Lunedì 6 marzo avrebbe potuto segnare la data della prima collisione non voluta tra un veicolo artificiale costruito dall’uomo e un corpo celeste. Scontro scongiurato, grazie all’operazione di correzione della traiettoria di volo, per mezzo della quale è stato impedito l’impatto tra la sonda Maven (Mars Atmosphere and Volatile mission Evolution) della NASA, e la luna Phobos di Marte.Maven sta svolgendo un prolifico programma di osservazione del Pianeta rosso, acquisendo dati su atmosfera e ionosfera, sulle conseguenze prodotte dal vento solare e in generale sull’ambiente. La manovra di correzione è stata eseguita il 28 febbraio, quando la sonda ha attivato uno dei razzi del motore che ha fatto aumentare la sua velocità di 0,4 metri al secondo, un delta ufficiente a evitare il rendez- vous che gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory avevano calcolato con precisione sarebbe avvenuto il 6 marzo. Le orbite di Phobos e Maven si incrociano diverse volte durante l’anno e, grazie ai dati raccolti, è stato facile prevedere quando si sarebbe verificato lo scontro. In realtà c’era un piccolo margine, ma essendo di soli 7 secondi, il rischio che Maven impattasse su Phobos era elevato. Eseguita la manovra sulla sonda, Phobos e Maven transiteranno nell’ipotetico punto di collisione a un intervello di due minuti e mezzo l’una dall’altra.

Lunedì 6 marzo avrebbe potuto segnare la data della prima collisione non voluta tra un veicolo artificiale costruito dall’uomo e un corpo celeste. Scontro scongiurato, grazie all’operazione di correzione della traiettoria di volo, per mezzo della quale è stato impedito l’impatto tra la sonda Maven (Mars Atmosphere and Volatile mission Evolution) della NASA, e la luna Phobos di Marte.Maven sta svolgendo un prolifico programma di osservazione del Pianeta rosso, acquisendo dati su atmosfera e ionosfera, sulle conseguenze prodotte dal vento solare e in generale sull’ambiente. La manovra di correzione è stata eseguita il 28 febbraio, quando la sonda ha attivato uno dei razzi del motore che ha fatto aumentare la sua velocità di 0,4 metri al secondo, un delta ufficiente a evitare il rendez- vous che gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory avevano calcolato con precisione sarebbe avvenuto il 6 marzo. Le orbite di Phobos e Maven si incrociano diverse volte durante l’anno e, grazie ai dati raccolti, è stato facile prevedere quando si sarebbe verificato lo scontro. In realtà c’era un piccolo margine, ma essendo di soli 7 secondi, il rischio che Maven impattasse su Phobos era elevato. Eseguita la manovra sulla sonda, Phobos e Maven transiteranno nell’ipotetico punto di collisione a un intervello di due minuti e mezzo l’una dall’altra.

Il razzo Falcon 9 della SpaceX riparte da dove si era conclusa la storica epopea dello Space Shuttle: la piattaforma 39 A del Centro Spaziale Kennedy di Cape Canaveral. Alle 9.39 ora locale (le 15.39 in Italia) del 19 febbraio, il lanciatore che ha capo alla compagnia spaziale presieduta da Elon Musk staccato dalla rampa spingendo in orbita la navicella cargo Dragon con le sue 2,5 tonnellate di rifornimenti ed esperimenti diretti alla Stazione spaziale internazionale. Il lancio era stato rimandato di 24 ore a causa di un’anomalia riscontrata 13 secondi dal “go”. Space X riscatta con una missione di successo i due incidenti occorsi in 18 mesi, l’ultimo in ordine di tempo il 1 settembre 2016 culminato con l’esplosione sulla rampa 40 di Cape Canaveral durante un test, che, di fatto, ne avevano rallentato il programma. E circa 9 minuti dopo il distacco dalla rampa, il primo stadio del Falcon 9 è atterrato in posizione verticale su una piattaforma predisposta a poche miglia dalla zona di partenza. E’ la terza volta che il primo stadio del Falcon 9 rientra regolarmente sulla terraferma, dopo i positivi precedenti nel dicembre 2015 e nel luglio 2016. Il secondo stadio ha continuato il suo volo per posizionare la navicella cargo Dragon sull’orbita prevista per eseguire l’attracco automatico, nella mattinata di lunedì 20 febbraio, alla stazione spaziale internazionale, a bordo della quale si trovano tre russi (Sergey Rjzhikov, Andreij Borisienko e Oleg Novitskij) e l’equipaggio della Spedizione 50, formato dal comandante Shane Kimbrough e da Peggy Whitson della NASA e dal francese Thomas Pesquet dell’ESA, destinati a fare ritorno a terra il 10 aprile. Tra le apparecchiature spedite sulla ISS c’è lo strumento Sage (Stratosferic Aerosol and Gas Experiment), che rientra nel programma della NASA denominato EOS (Sistema Osservazione della Terra) per effettuare misurazioni accurate della distribuzione di gas nell’atmosfera, in particolare l’ozono e altri gas che sono responsabili dei cambiamenti climatici. Elemento determinante per il corretto funzionamento di SAGE è il sistema di puntamento Hexapod, realizzato a Torino da Thales Alenia Space, con il contributo di OHB Italia, per conto dell’Agenzia Spaziale Europea, che agisce da stabilizzatore permettendo di compensare le lievissime oscillazioni della Stazione Spaziale grazie a complessi algoritmi di controllo.

Il razzo Falcon 9 della SpaceX riparte da dove si era conclusa la storica epopea dello Space Shuttle: la piattaforma 39 A del Centro Spaziale Kennedy di Cape Canaveral. Alle 9.39 ora locale (le 15.39 in Italia) del 19 febbraio, il lanciatore che ha capo alla compagnia spaziale presieduta da Elon Musk staccato dalla rampa spingendo in orbita la navicella cargo Dragon con le sue 2,5 tonnellate di rifornimenti ed esperimenti diretti alla Stazione spaziale internazionale. Il lancio era stato rimandato di 24 ore a causa di un’anomalia riscontrata 13 secondi dal “go”. Space X riscatta con una missione di successo i due incidenti occorsi in 18 mesi, l’ultimo in ordine di tempo il 1 settembre 2016 culminato con l’esplosione sulla rampa 40 di Cape Canaveral durante un test, che, di fatto, ne avevano rallentato il programma. E circa 9 minuti dopo il distacco dalla rampa, il primo stadio del Falcon 9 è atterrato in posizione verticale su una piattaforma predisposta a poche miglia dalla zona di partenza. E’ la terza volta che il primo stadio del Falcon 9 rientra regolarmente sulla terraferma, dopo i positivi precedenti nel dicembre 2015 e nel luglio 2016. Il secondo stadio ha continuato il suo volo per posizionare la navicella cargo Dragon sull’orbita prevista per eseguire l’attracco automatico, nella mattinata di lunedì 20 febbraio, alla stazione spaziale internazionale, a bordo della quale si trovano tre russi (Sergey Rjzhikov, Andreij Borisienko e Oleg Novitskij) e l’equipaggio della Spedizione 50, formato dal comandante Shane Kimbrough e da Peggy Whitson della NASA e dal francese Thomas Pesquet dell’ESA, destinati a fare ritorno a terra il 10 aprile. Tra le apparecchiature spedite sulla ISS c’è lo strumento Sage (Stratosferic Aerosol and Gas Experiment), che rientra nel programma della NASA denominato EOS (Sistema Osservazione della Terra) per effettuare misurazioni accurate della distribuzione di gas nell’atmosfera, in particolare l’ozono e altri gas che sono responsabili dei cambiamenti climatici. Elemento determinante per il corretto funzionamento di SAGE è il sistema di puntamento Hexapod, realizzato a Torino da Thales Alenia Space, con il contributo di OHB Italia, per conto dell’Agenzia Spaziale Europea, che agisce da stabilizzatore permettendo di compensare le lievissime oscillazioni della Stazione Spaziale grazie a complessi algoritmi di controllo. La NASA, grazie al successo di Falcon 9, festeggia la ripresa dei lanci dalla rampa 39A di Cape Canaveral, la stessa da dove hanno preso il via le missioni Apollo, è stato messo in orbita il laboratorio Skylab e ha visto decollare 82 delle 135 missioni dello Space Shuttle, ultima delle quali condotta nel luglio 2011, che è stata anche l’ultima volta di un lancio con astronauti dalla Florida. A rompere il digiuno sarà proprio Space X che lancerà entro la fine del secondo decennio (quasi certamente nel 2019) la prima missione della versione abitata della capsula Dragon.

La NASA, grazie al successo di Falcon 9, festeggia la ripresa dei lanci dalla rampa 39A di Cape Canaveral, la stessa da dove hanno preso il via le missioni Apollo, è stato messo in orbita il laboratorio Skylab e ha visto decollare 82 delle 135 missioni dello Space Shuttle, ultima delle quali condotta nel luglio 2011, che è stata anche l’ultima volta di un lancio con astronauti dalla Florida. A rompere il digiuno sarà proprio Space X che lancerà entro la fine del secondo decennio (quasi certamente nel 2019) la prima missione della versione abitata della capsula Dragon.

La missione VITA di lunga durata sulla stazione spaziale internazionale, che vedrà protagonista da fine maggio 2017 Paolo Nespoli, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, sarà espressione del connubio tra scienza e arte. Lo è, di fatto, perché l’artista che ha disegnato il logo della missione, Michelangelo Pistoletto, è noto per essere l’autore del manifesto del Terzo Paradiso, scritto nel 2003, elaborandone il simbolo, costituito da una riconfigurazione del segno matematico d’infinito. Nespoli e Pistoletto si sono ritrovati al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano per una conversazione che ha coinvolto un pubblico costituito in maggioranza da scolaresche e servita a presentare in anteprima una App, denominata Spac3, che sarà gratuita e attiva poco prima del via alla terza esperienza in orbita dell’astronauta.

La missione VITA di lunga durata sulla stazione spaziale internazionale, che vedrà protagonista da fine maggio 2017 Paolo Nespoli, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, sarà espressione del connubio tra scienza e arte. Lo è, di fatto, perché l’artista che ha disegnato il logo della missione, Michelangelo Pistoletto, è noto per essere l’autore del manifesto del Terzo Paradiso, scritto nel 2003, elaborandone il simbolo, costituito da una riconfigurazione del segno matematico d’infinito. Nespoli e Pistoletto si sono ritrovati al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano per una conversazione che ha coinvolto un pubblico costituito in maggioranza da scolaresche e servita a presentare in anteprima una App, denominata Spac3, che sarà gratuita e attiva poco prima del via alla terza esperienza in orbita dell’astronauta. Spac3 sarà lo strumento di una nuova esperienza di interattività per Paolo Nespoli, che ha esordito nello spazio twittando per prima e condividendo le immagini e le emozioni raccolte a 400 km di quota. La App consentirà di unire e sovrapporre le immagini che saranno scattate da chiunque voglia a terra con quelle che Nespoli fisserà dallo spazio nel nostro pianeta. Un percorso creativo a colpi di pixel che contribuirà a realizzare un grande album tra spazio e vita sulla Terra, e nell’insieme farà da preludio alla grande installazione del Terzo Paradiso, opera in materiale riflettente ideata dal maestro Pistoletto e destinata ad essere collocata nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana in modo da potere essere vista anche dagli astronauti e dall’occhio dei satelliti in orbita.

Spac3 sarà lo strumento di una nuova esperienza di interattività per Paolo Nespoli, che ha esordito nello spazio twittando per prima e condividendo le immagini e le emozioni raccolte a 400 km di quota. La App consentirà di unire e sovrapporre le immagini che saranno scattate da chiunque voglia a terra con quelle che Nespoli fisserà dallo spazio nel nostro pianeta. Un percorso creativo a colpi di pixel che contribuirà a realizzare un grande album tra spazio e vita sulla Terra, e nell’insieme farà da preludio alla grande installazione del Terzo Paradiso, opera in materiale riflettente ideata dal maestro Pistoletto e destinata ad essere collocata nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana in modo da potere essere vista anche dagli astronauti e dall’occhio dei satelliti in orbita.

Il prossimo rover marziano targato NASA potrebbe arrivare a destinazione in ritardo rispetto ai programmi. La data di consegna di Mars 2020, da non confondere con la missione Exomars 2020 dell’Agenzia Spaziale Europea condotta in collaborazione con Russia e con il rilevante contributo italiano, rischia di slittare ben oltre la data stabilita dell’aprile 2018. Ciò a causa di problemi legati a strumentazioni e soluzioni tecnologiche fornite da partner internazionali. L’ispettorato generale della NASA ha evidenziato che ben cinque delle sette tecnologie da cui dipende il successo della missione denunciano un netto ritardo di sviluppo. La criticità maggiore si riscontra nel sistema di campionamento che servirà a raccogliere e conservare i campioni di terreno e roccia marziani. Anche due sensori di bordo si stanno rivelato più costosi del previsto. Si tratta di è MOXIE (Mars Oxigen In-Situ Resources Utilization Experiment), progettato per generare ossigeno dall’anidride carbonica il cui costo di sviluppo è aumentato del 50%, e MEDA, affidato all’Istituto Nazionale spagnolo per la tecnologia aerospaziale. E concepito per studiare le condizioni atmosferiche al suolo. Secondo la tabella di marcia, la fase di disegno e progettazione del rover Mars 2020 e le annesse tecnologie avrebbero dovuto essere pronte al 90% entro il mese di febbraio 2017, ma in realtà lo sono per meno del 60%. Si impone così una revisione del programma nel tentativo di recuperare il ritardo e arrivare alla disponibilità dell’importante sistema di campionamento, cuore della missione, nell’aprile 2018 come stabilito.

Il prossimo rover marziano targato NASA potrebbe arrivare a destinazione in ritardo rispetto ai programmi. La data di consegna di Mars 2020, da non confondere con la missione Exomars 2020 dell’Agenzia Spaziale Europea condotta in collaborazione con Russia e con il rilevante contributo italiano, rischia di slittare ben oltre la data stabilita dell’aprile 2018. Ciò a causa di problemi legati a strumentazioni e soluzioni tecnologiche fornite da partner internazionali. L’ispettorato generale della NASA ha evidenziato che ben cinque delle sette tecnologie da cui dipende il successo della missione denunciano un netto ritardo di sviluppo. La criticità maggiore si riscontra nel sistema di campionamento che servirà a raccogliere e conservare i campioni di terreno e roccia marziani. Anche due sensori di bordo si stanno rivelato più costosi del previsto. Si tratta di è MOXIE (Mars Oxigen In-Situ Resources Utilization Experiment), progettato per generare ossigeno dall’anidride carbonica il cui costo di sviluppo è aumentato del 50%, e MEDA, affidato all’Istituto Nazionale spagnolo per la tecnologia aerospaziale. E concepito per studiare le condizioni atmosferiche al suolo. Secondo la tabella di marcia, la fase di disegno e progettazione del rover Mars 2020 e le annesse tecnologie avrebbero dovuto essere pronte al 90% entro il mese di febbraio 2017, ma in realtà lo sono per meno del 60%. Si impone così una revisione del programma nel tentativo di recuperare il ritardo e arrivare alla disponibilità dell’importante sistema di campionamento, cuore della missione, nell’aprile 2018 come stabilito.