da Sorrentino | Dic 29, 2016 | Attualità, Missioni, Primo Piano, Programmi

Ilaria Cinelli

Capodanno (virtuale) su Marte per Ilaria Cinelli

Italian Mars Society saluta l’ultimo giorno dell’anno 2016 con l’inizio della missione 172 al Mars Desert Research Station (MDRS) di Hanksville, nello stato americano dello Utah, che vedrà un proprio membro, la 31enne bioingegnere italiana Ilaria Cinelli, ricoprire il ruolo di comandante dell’equipaggio chiamato a simulare le condizioni di vita e lavoro sul Pianeta Rosso. La missione 172 prende il via il 31 dicembre 2016 per concludersi il 15 gennaio 2017 e prevede il confinamento dei sette componenti l’equipaggio nella base permanente realizzata in un’area desertica che per le caratteristiche geomorfologiche richiama quelle tipiche delle pianure marziane. Ilaria Cinelli vi fa ritorno nella prestigiosa veste di comandante un anno dopo la sua prima esperienza, maturata tra il 28 novembre e il 13 dicembre 2015, quando fece parte della spedizione 158 in qualità di scienziata e bioingegnere. Anche in quella occasione al posto di comando era stata designata una donna, l’americana Susan Jewell. In più era presente una seconda italiana, la 47enne astrogeobiologa Rosalba Bonaccorsi, originaria di Bergamo e ricercatrice allo Ames Research Center della NASA. Ilaria Cinelli, fiorentina, laureata in ingegneria biomedica all’Università di Pisa nel 2012, membro dell’associazione medica aerospaziale (AsMA) ed eletta segretario della Aerospace Human Factor Association (AsHFA) per il triennio 2016-2019, svolge da dicembre 2013 il dottorato di ricerca in bioingegneria alla National University irlandese a Galway, su analisi degli elementi finiti e modellazione computazionale elettromeccanica di tessuto biologico con particolare attenzione alle cellule nervose e cardiache.

“Durante la missione – spiega Ilaria Cinelli – studieremo gli effetti prodotti dalla permanenza in un ambiente confinato sulla nutrizione, sull’equilibrio fisiologico indossando sensori per monitorare battito cardiaco, pressione e temperatura corporea, e sul sonno facendo ricorso a una maschera dotata di recettori per registrare le onde cerebrali”. La realtà virtuale, basata su immagini 3D, occuperà poco meno di un’ora al giorno, la cui durata è riferita al Sol marziano e pari a 24 ore 39 minuti e 35 secondi, ma sarà fondamentale per il fattore ambientamento. “Ci caleremo nella realtà virtuale sia per interfacciare l’ambiente marziano che quello terrestre – sottolinea Cinelli – A una prima fase di adattamento di 20 minuti, per abituarsi a vivere come sul Pianeta Rosso, seguirà una successiva di 30 minuti durante il tempo dedicato alla meditazione a livello fisico e mentale, per facilitare il processo di rilassamento di ogni membro dell’equipaggio e eliminare la tensione che può prodursi vivendo in ambiente confinato”.

“Durante la missione – spiega Ilaria Cinelli – studieremo gli effetti prodotti dalla permanenza in un ambiente confinato sulla nutrizione, sull’equilibrio fisiologico indossando sensori per monitorare battito cardiaco, pressione e temperatura corporea, e sul sonno facendo ricorso a una maschera dotata di recettori per registrare le onde cerebrali”. La realtà virtuale, basata su immagini 3D, occuperà poco meno di un’ora al giorno, la cui durata è riferita al Sol marziano e pari a 24 ore 39 minuti e 35 secondi, ma sarà fondamentale per il fattore ambientamento. “Ci caleremo nella realtà virtuale sia per interfacciare l’ambiente marziano che quello terrestre – sottolinea Cinelli – A una prima fase di adattamento di 20 minuti, per abituarsi a vivere come sul Pianeta Rosso, seguirà una successiva di 30 minuti durante il tempo dedicato alla meditazione a livello fisico e mentale, per facilitare il processo di rilassamento di ogni membro dell’equipaggio e eliminare la tensione che può prodursi vivendo in ambiente confinato”.

Italian Mars Society supporta la missione di Ilaria Cinelli fornendo sensori che, inseriti nell’elmetto della tuta marziana, consentono la rilevazione dei biosegnali. Si tratta di una partecipazione di importante contenuto tecnologico e propedeutica agli sviluppi ulteriori di elementi analoghi di simulazione a cui i componenti di Italian Mars Society stanno lavorando. Oltre a condurre un progetto educational da condividere con scuole britanniche e irlandesi, Ilaria Cinelli insegnerà come comportarsi in ambiente marziano e svolgerà un vero e proprio training rivolto in modalità da remoto al team di supporto alla missione.

da Sorrentino | Dic 16, 2016 | Industria, Missioni, Primo Piano, Programmi

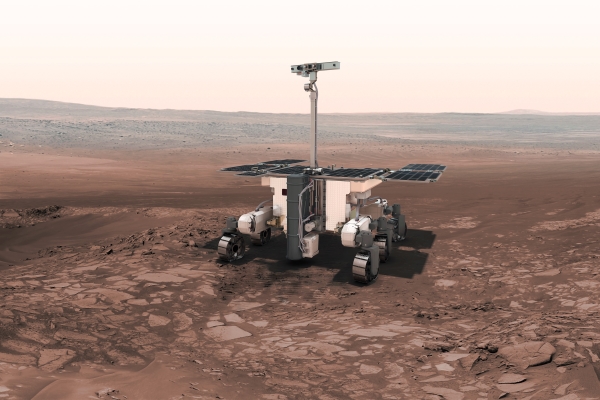

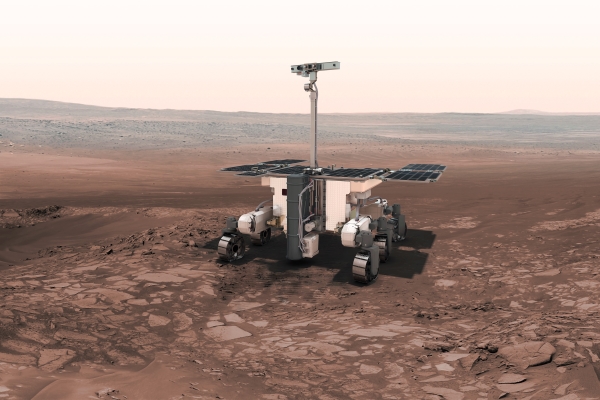

Thales Alenia Space ha siglato con l’Agenzia Spaziale Europea il contratto per il completamento della missione ExoMars 2020 alla scoperta di vita sul Pianeta Rosso. La cerimonia di firma ha avuto luogo a Roma in occasione della inaugurazione della esposizione “Marte – incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso”. Dopo le recenti decisioni derivanti dal Consiglio Ministeriale dell’ESA di approvare i fondi necessari per il proseguimento del programma ExoMars, la sigla del contratto per la tranche finale del contratto industriale rappresenta un ulteriore traguardo per il completamento della missione pianificata nel 2020. Come la missione 2016, anche la missione 2020, sarà guidata da ESA e Roscosmos che contribuisce con una partecipazione più ampia rispetto alla precedente. Il veicolo spaziale di ExoMars 2020 sarà costituito da un Carrier Module (CM) e da un Modulo di Discesa (Descent Module, DM), sulla cui Piattaforma di Atterraggio (Landing Platform, LP) sarà alloggiato un Rover di circa 300 Kg che permetterà l’esplorazione della superficie e del sottosuolo del pianeta per 218 giorni marziani, (circa 230 giorni terrestri).

Thales Alenia Space Italia è Prime Contractor del Programma responsabile dell’intera progettazione delle due missioni, a capo di un consorzio industriale europeo. Per quella del 2016 ha realizzato il modulo EDM (Entry Descent Module) Schiaparelli per l’ingresso e discesa su Marte e il modulo orbitante (Trace Gas Orbiter) che in questo momento ha iniziato le misure scientifiche dell’atmosfera marziana. Per la missione 2020 si occupa del progetto dell’intero sistema, della sua verifica finale, dello sviluppo del sistema di navigazione e guida del Carrier Module e dell’ingresso, discesa e atterraggio del Descent Module, del progetto del Sistema Rover, inclusa la realizzazione del laboratorio analitico (ALD) e della fornitura di elementi fondamentali del DM, tra i quali il Radar Altimetro. Thales Alenia Space sarà supportata da OHB per lo sviluppo del Carrier Module e per alcune componenti del rover fornite da Airbus Defense and Space e da Space UK.

“ExoMars è una pietra angolare del programma di esplorazione di ESA. Attraverso il suo laboratorio di ricerca di vita miniaturizzato e l’avanzata tecnologia robotica, la missione ExoMars 2020 esplorerà il pianeta rosso alla ricerca di nuove tracce per rispondere alle domande che da sempre hanno affascinato il genere umano – ha affermato David Parker, Direttore Volo Umano e Robotica dell’ Agenzia Spaziale Europea – Grazie al rinnovato supporto dimostrato dagli Stati ESA durante il Consiglio Ministeriale svoltosi l’ 1 e il 2 Dicembre scorso, questo nuovo contratto ci consente di completare il modelli di volo degli elementi europei e di prepararci al lancio previsto a Luglio 2020 ”

Attualmente la missione 2020 si trova in un avanzato stadio di sviluppo che prevede l’esecuzione della Critical Design Review di Sistema a fine 2017 e la fornitura di componenti del Descent Module all’inizio del 2018, seguiti dal Carrier Module e Rover, in modo da permettere le attività di integrazione in completo accordo al lancio, la cui finestra è prevista tra il 25 Luglio ed il 13 Agosto del 2020. Per la missione 2020 la società ALTEC, partecipata da Thales Alenia Space Italia (63,75%) e dall’ Agenzia Spaziale Italiana (36,25%), è responsabile della progettazione, sviluppo e manutenzione del ROCC (Rover Operation Center) e del controllo di tutte le operazioni del Rover sulla superficie di Marte.

In sintesi gli obiettivi della missione 2020: l’ingresso nell’atmosfera marziana e successiva discesa sulla superficie del Modulo di Discesa e del suo Rover, del peso complessivo di circa 2.0 tonnellate, reso possibile dall’esperienza acquisita con l’EDM della missione 2016. L’atterraggio della Landing Platform e la successiva fuoriuscita del Rover. L’esplorazione di una vasta area di Marte, eseguendo in sito caratterizzazioni geologiche/scientifiche sia della superficie che del sottosuolo Marziano, tramite prelievo e analisi di campioni di terreno fino a 2 metri di profondità. La ricerca di forme di vita presenti o passate nei campioni di terreno prelevati e processati a bordo. Lo studio geochimico e atmosferico dell’ambiente superficiale e sotterraneo di Marte.

da Sorrentino | Dic 14, 2016 | Missioni, Primo Piano

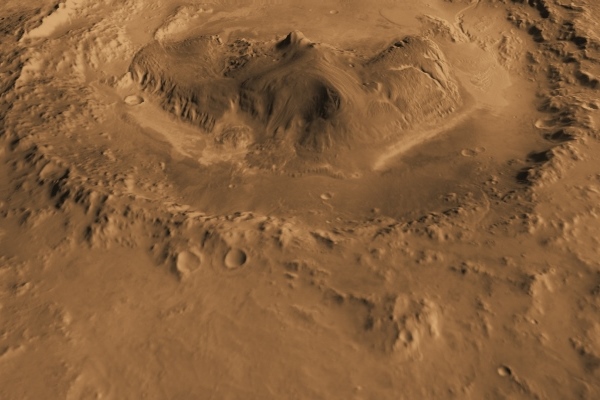

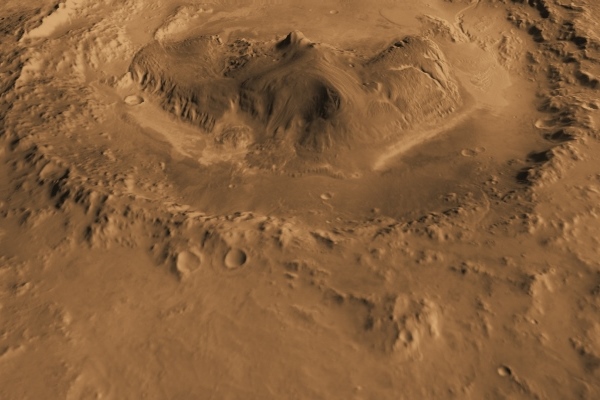

Se dovessero chiedervi cosa cela la superficie di Marte non rispondete con un laconico “boh!?”, semmai dite “boro”. Si tratta dell’elemento chimico con numero atomico 5, semimetallo trivalente relativamente scarso in natura (meno di 10 parti per milione sulla crosta terreste e circa 5 nelle acque marine), scovato in vene minerali di solfato di calcio sul Pianeta Rosso. La sua presenza riconduce alle potenziali condizioni di vivibilità delle acque sotterranee nel passato di Marte. A scoprire il boro è stato il rover Curiosity, che sta svolgendo indagini nell’area del Gale Crater e del Mount Sharp, il rilievo che si erge nel cratere. I risultati della ricerca, presentati a San Francisco il 13 dicembre 2016 nel meeting “News from Gale Crater: recent findings from NASA’s Curiosity Mars rover”, tenuto durante la Fall Conference dell’American Geophysical Union (AGU), sono stati ripresi e commentati dall’Agenzia Spaziale Italiana.

Se dovessero chiedervi cosa cela la superficie di Marte non rispondete con un laconico “boh!?”, semmai dite “boro”. Si tratta dell’elemento chimico con numero atomico 5, semimetallo trivalente relativamente scarso in natura (meno di 10 parti per milione sulla crosta terreste e circa 5 nelle acque marine), scovato in vene minerali di solfato di calcio sul Pianeta Rosso. La sua presenza riconduce alle potenziali condizioni di vivibilità delle acque sotterranee nel passato di Marte. A scoprire il boro è stato il rover Curiosity, che sta svolgendo indagini nell’area del Gale Crater e del Mount Sharp, il rilievo che si erge nel cratere. I risultati della ricerca, presentati a San Francisco il 13 dicembre 2016 nel meeting “News from Gale Crater: recent findings from NASA’s Curiosity Mars rover”, tenuto durante la Fall Conference dell’American Geophysical Union (AGU), sono stati ripresi e commentati dall’Agenzia Spaziale Italiana.

Il rover della NASA, la cui missione è stata recentemente estesa di due anni, ha svolto la sua campagna di ricerca con il laser che fa parte dello strumento ChemCam (Chemistry and Camera), collocato in cima alla sua asta. Gli studiosi, a questo punto, si interrogano sulle peculiarità del boro ‘marziano’: infatti, se avesse proprietà simili a quello terrestre, significherebbe che le acque sotterranee del Pianeta Rosso, all’origine delle vene minerali prese in considerazione, avrebbero avuto una temperatura compresa tra zero e 60° Celsius e un pH da neutro ad alcalino. Questi parametri, secondo il team della ricerca, avrebbero potuto creare condizioni di vivibilità. Il boro è notoriamente associato a siti aridi dove è avvenuta l’evaporazione dell’acqua e sulla Terra, infatti, è stato trovato in luoghi desertici e inospitali come la Death Valley. Sono due le ipotesi che i ricercatori hanno preso in considerazione per spiegare la presenza del boro nelle vene minerali marziane: la prima riguarda l’inaridimento di un antico lago presente nel Gale Crater, che avrebbe lasciato depositi contenenti questo elemento chimico in uno strato sottostante; la seconda, invece, contempla dei cambiamenti chimici nei depositi argillosi e l’azione delle acque sotterranee nella sedimentazione del boro.

da Sorrentino | Dic 4, 2016 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Servizi Satellitari

Ottava missione, seconda del 2016, del lanciatore Vega, in partenza lunedì 5 dicembre alle 14:51 ora italiana dalla base spaziale di Kourou in Guiana Francese. Conclusa la campagna di integrazione e assemblati i quattro stadi del piccolo vettore, è toccato al satellite GökTürk-1° essere integrato all’interno di una capsula protettiva, il PAC (Payload Adapter Composite) e posizionato infine nel lanciatore. A seguire il caricamento dei propellenti fluidi dell’Avum. Vega è il lanciatore europeo progettato, sviluppato e realizzato in Italia da Avio attraverso la controllata ELV (partecipata al 30% da ASI). È un vettore di ultima generazione studiato per trasferire in orbita bassa (tra 300 e 1.500 km dalla terra) satelliti per uso istituzionale e scientifico, per l’osservazione della terra ed il monitoraggio dell’ambiente. Realizzato per il 65% nello stabilimento Avio di Colleferro, nei pressi di Roma, Vega è in grado di mettere in orbita satelliti di massa fino a 2000 kg e completa la famiglia dei lanciatori europei.

Ottava missione, seconda del 2016, del lanciatore Vega, in partenza lunedì 5 dicembre alle 14:51 ora italiana dalla base spaziale di Kourou in Guiana Francese. Conclusa la campagna di integrazione e assemblati i quattro stadi del piccolo vettore, è toccato al satellite GökTürk-1° essere integrato all’interno di una capsula protettiva, il PAC (Payload Adapter Composite) e posizionato infine nel lanciatore. A seguire il caricamento dei propellenti fluidi dell’Avum. Vega è il lanciatore europeo progettato, sviluppato e realizzato in Italia da Avio attraverso la controllata ELV (partecipata al 30% da ASI). È un vettore di ultima generazione studiato per trasferire in orbita bassa (tra 300 e 1.500 km dalla terra) satelliti per uso istituzionale e scientifico, per l’osservazione della terra ed il monitoraggio dell’ambiente. Realizzato per il 65% nello stabilimento Avio di Colleferro, nei pressi di Roma, Vega è in grado di mettere in orbita satelliti di massa fino a 2000 kg e completa la famiglia dei lanciatori europei.

Avio costruirà il nuovo lanciatore Vega C e parteciperà al nuovo lanciatore Ariane 6 con i nuovi motori a solido e le turbopompe ad ossigeno liquido Vinci e Vulcain. Il nuovo motore a propulsione solida, oggi denominato P120C, che equipaggerà il nuovo vettore europeo Ariane 6 e la nuova versione più potente del lanciatore spaziale Vega sarà sviluppato e prodotto da Europropulsion (J.V. 50% Avio, 50% ASL). Per la realizzazione di questo motore e del nuovo motore Zefiro 40 (costruito e testato in Italia e che andrà ad essere il secondo stadio del lanciatore Vega), verrà utilizzato un nuovo materiale composito in fibra di carbonio pre-impregnato, realizzato direttamente da Avio nei propri laboratori di ricerca di Colleferro e in Campania.

Le fasi del lancio trasmette in diretta sul sito di Avio (www.avio.com) a partire dalle 14:36.

da Sorrentino | Dic 1, 2016 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

La navetta cargo russa Progress 65, destinata al rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale, è precipitata alcuni minuti dopo il lancio avvenuto giovedì 1 dicembre dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, alle 15:51 ora italiana. La Progress trasportava 2.442 kg di materiale, tra cui 710 kg di propellente, 420 kg di acqua e 315 kg di cibo, oltre a kit per esperimenti, pezzi di ricambio e di manutenzione. L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha confermato che 383 secondi dopo il distacco dalla rampa, mentre era in funzione il terzo stadio del vettore Soyuz-U, si è verificato un malfunzionamento e la navicella è precipitata nel distretto di Choisky, un’area poco abitata. Testimoni hanno raccontato di scie luminose e molto rapide in caduta, il che confermerebbe la dinamica del rientro in atmosfera da una quota di circa 190 km. Si tratta del quarto fallimento in due anni per un cargo diretto alla ISS. Tra il 2014 e il 2015 sono andate perdute una navetta Cygnus, una capsula Dragon e un’altra Progress.

La navetta cargo russa Progress 65, destinata al rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale, è precipitata alcuni minuti dopo il lancio avvenuto giovedì 1 dicembre dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, alle 15:51 ora italiana. La Progress trasportava 2.442 kg di materiale, tra cui 710 kg di propellente, 420 kg di acqua e 315 kg di cibo, oltre a kit per esperimenti, pezzi di ricambio e di manutenzione. L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha confermato che 383 secondi dopo il distacco dalla rampa, mentre era in funzione il terzo stadio del vettore Soyuz-U, si è verificato un malfunzionamento e la navicella è precipitata nel distretto di Choisky, un’area poco abitata. Testimoni hanno raccontato di scie luminose e molto rapide in caduta, il che confermerebbe la dinamica del rientro in atmosfera da una quota di circa 190 km. Si tratta del quarto fallimento in due anni per un cargo diretto alla ISS. Tra il 2014 e il 2015 sono andate perdute una navetta Cygnus, una capsula Dragon e un’altra Progress.

Il programma Progress, avviato nel 1978, ha realizzato 156 lanci, iniziando a rifornire la prima stazione spaziale russa Saluyt 6 e poi attraccando 67 volte all’attuale stazione spaziale internazionale. Il fallimento della missione non crea problemi a sei membri dell’equipaggio che si trovano in orbita- Un nuovo volo di rifornimento è programmato per venerdì 9 dicembre con il cargo HTV dell’agenzia spaziale giapponese JAXA.

da Sorrentino | Nov 24, 2016 | Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Quando mi mandate su Marte? Esordisce così Paolo Nespoli nell’auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma, al termine della proiezione del film “The Martian”, anteprima della conferenza indetta per illustrare la missione che lo vedrà protagonista nel maggio 2017 a bordo della stazione spaziale internazionale nell’ambito di Expedition 52-53 e svelarne denominazione e logo prescelti per accompagnare la terza avventura in orbita dell’astronauta italiano dell’ESA, la sua seconda di lunga durata. Nespoli ha scelto l’acronimo VITA, ovvero Vitality, Innovation, Technology, Ability, il cui logo è ispirato al Terzo Paradiso dell’artista Michelangelo Pistoletto, per la missione che comprende ben 13 esperimenti selezionati dall’Agenzia Spaziale Italiana, per la maggior parte biomedici e per il resto tecnologici. La parola “Vita”, spiega Nespoli, evoca significati profondi e importanti, sia dal punto di vista scientifico che filosofico, ed è una di quelle parole italiane conosciuta e compresa bene anche all’estero. “Vita non è solo cuore che batte, ma cervello che funziona e mani che lavorano” sottolinea Nespoli, il quale associa l’umanesimo con la dimensione scientifica e culturale. Il design della patch, sviluppato dall’ESA su richiesta dell’Agenzia Spaziale Italiana e realizzato insieme allo stesso astronauta Paolo Nespoli e all’ASI, è rappresentativo dei messaggi principali della missione. La forma ci ricorda il pianeta Terra per la sua geometria rotonda e per la sua trama azzurra. Il simbolo in esso contenuto, il “Terzo Paradiso” dell’artista italiano Michelangelo Pistoletto, mette in relazione visiva e concettuale i temi principali della missione: il DNA, simbolo della vita (tema veicolato anche dal nome della missione stessa) e, in senso lato, della dimensione scientifica; il libro, simbolo della cultura e dell’educazione intesa come formazione e apprendimento continuo; la Terra, simbolo dell’umanità intera. Il Terzo Paradiso è una riformulazione del simbolo matematico dell’infinito e può essere visto come simbolo aperto a molteplici interpretazioni.

I due elementi circolari opposti stanno a significare le attività scientifiche ed educative sviluppate nello spazio, mentre il cerchio centrale è il punto di incontro tra i due e rappresenta l’evoluzione della Terra e i benefici che le attività spaziali portano all’umanità. L’ellissi centrale in combinazione con il globo evoca un simbolico occhio che sta a figurare la prospettiva dell’astronauta che osserva il nostro pianeta dalla Stazione Spaziale Internazionale. Le tre stelle rappresentano le tre missioni di lunga durata frutto dell’accordo tra la NASA e l’Agenzia Spaziale Italiana per la fornitura dei moduli polifunzionali permanenti pressurizzati MPLM. Il logo (il cui hashtag è #vitamissione) è impreziosito dalla presenza dei colori della bandiera italiana a rappresentare la nazionalità dell’astronauta dell’ESA Paolo Nespoli e dell’Agenzia Spaziale Italiana. Designer del logo è una donna, Elena D’Amato. Quella di Paolo Nespoli è la terza missione di lunga durate delle sei che la NASA ha messo a disposizione dell’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito dell’accordo per la consegna dei moduli logistici, Leonardo, Donatello e Raffaello.

I due elementi circolari opposti stanno a significare le attività scientifiche ed educative sviluppate nello spazio, mentre il cerchio centrale è il punto di incontro tra i due e rappresenta l’evoluzione della Terra e i benefici che le attività spaziali portano all’umanità. L’ellissi centrale in combinazione con il globo evoca un simbolico occhio che sta a figurare la prospettiva dell’astronauta che osserva il nostro pianeta dalla Stazione Spaziale Internazionale. Le tre stelle rappresentano le tre missioni di lunga durata frutto dell’accordo tra la NASA e l’Agenzia Spaziale Italiana per la fornitura dei moduli polifunzionali permanenti pressurizzati MPLM. Il logo (il cui hashtag è #vitamissione) è impreziosito dalla presenza dei colori della bandiera italiana a rappresentare la nazionalità dell’astronauta dell’ESA Paolo Nespoli e dell’Agenzia Spaziale Italiana. Designer del logo è una donna, Elena D’Amato. Quella di Paolo Nespoli è la terza missione di lunga durate delle sei che la NASA ha messo a disposizione dell’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito dell’accordo per la consegna dei moduli logistici, Leonardo, Donatello e Raffaello.

Anche in occasione della missione VITA, per le attività di integrazione degli esperimenti ASI si avvarrà del supporto di Kayser Italia. Oltre a una serie di test di fisiologia, il programma di attività in orbita assegnato a Paolo Nespoli prevede un gruppo di quattro esperimenti di biologia (ASI Biomission): il primo mira a verificare l’efficacia del Coenzima Q10 nell’inibire gli effetti di microgravità e radiazioni delle cellule retiniche; il secondo, Myogravity, ha come obiettivo lo sviluppo di interventi nutrizionali e farmacologici per il contrasto della atrofia muscolare; il terzo, Nanoros, riguarda l’impiego di antiossidanti nanotecnologici per contrastare i danni dello stress ossidativo in condizioni di microgravità prolungata; l’ultimo dei quattro esperimenti biologici è Serism per conttasrare la perditra di massa ossea. Poi ci sono applicazioni di realtà aumentata per ottimizzare il tempo uomo necessario per eseguire le operazioni di bordo. In-Situ mira facilitare le attività di ricerca biomedica a bordo della ISS e monitorare lo stato di salute dell’equipaggio, mediante campioni di fluido orale ottenuto attraverso la masticazione di cotone. Previsto anche un programma di attività ortostatica per studiare un protocollo di allenamento a bordo che consente di mitigare gli effetti della microgravità sull’apparato cardiocircolatorio. Allo studio con Perseo le misure di protezione dalla radiazione solare indossando una giacca rivestita di acqua potabile riutilizzabile. Inoltre, anche Nespoli, come già Samantha Cristoforetti, avrà possibilità di bere il caffè espresso a bordo della ISS. Da segnalare, infine, anche un esperimento educational, ideato per capire dove si dirigono le radici una volta piantato un seme prima di essere lanciato in orbita, che vedrà protagonisti studenti del liceo scientifico Silvestri di Portici in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli.

“Durante la missione – spiega Ilaria Cinelli – studieremo gli effetti prodotti dalla permanenza in un ambiente confinato sulla nutrizione, sull’equilibrio fisiologico indossando sensori per monitorare battito cardiaco, pressione e temperatura corporea, e sul sonno facendo ricorso a una maschera dotata di recettori per registrare le onde cerebrali”. La realtà virtuale, basata su immagini 3D, occuperà poco meno di un’ora al giorno, la cui durata è riferita al Sol marziano e pari a 24 ore 39 minuti e 35 secondi, ma sarà fondamentale per il fattore ambientamento. “Ci caleremo nella realtà virtuale sia per interfacciare l’ambiente marziano che quello terrestre – sottolinea Cinelli – A una prima fase di adattamento di 20 minuti, per abituarsi a vivere come sul Pianeta Rosso, seguirà una successiva di 30 minuti durante il tempo dedicato alla meditazione a livello fisico e mentale, per facilitare il processo di rilassamento di ogni membro dell’equipaggio e eliminare la tensione che può prodursi vivendo in ambiente confinato”.

“Durante la missione – spiega Ilaria Cinelli – studieremo gli effetti prodotti dalla permanenza in un ambiente confinato sulla nutrizione, sull’equilibrio fisiologico indossando sensori per monitorare battito cardiaco, pressione e temperatura corporea, e sul sonno facendo ricorso a una maschera dotata di recettori per registrare le onde cerebrali”. La realtà virtuale, basata su immagini 3D, occuperà poco meno di un’ora al giorno, la cui durata è riferita al Sol marziano e pari a 24 ore 39 minuti e 35 secondi, ma sarà fondamentale per il fattore ambientamento. “Ci caleremo nella realtà virtuale sia per interfacciare l’ambiente marziano che quello terrestre – sottolinea Cinelli – A una prima fase di adattamento di 20 minuti, per abituarsi a vivere come sul Pianeta Rosso, seguirà una successiva di 30 minuti durante il tempo dedicato alla meditazione a livello fisico e mentale, per facilitare il processo di rilassamento di ogni membro dell’equipaggio e eliminare la tensione che può prodursi vivendo in ambiente confinato”.

Se dovessero chiedervi cosa cela la superficie di Marte non rispondete con un laconico “boh!?”, semmai dite “boro”. Si tratta dell’elemento chimico con numero atomico 5, semimetallo trivalente relativamente scarso in natura (meno di 10 parti per milione sulla crosta terreste e circa 5 nelle acque marine), scovato in vene minerali di solfato di calcio sul Pianeta Rosso. La sua presenza riconduce alle potenziali condizioni di vivibilità delle acque sotterranee nel passato di Marte. A scoprire il boro è stato il rover Curiosity, che sta svolgendo indagini nell’area del Gale Crater e del Mount Sharp, il rilievo che si erge nel cratere. I risultati della ricerca, presentati a San Francisco il 13 dicembre 2016 nel meeting “News from Gale Crater: recent findings from NASA’s Curiosity Mars rover”, tenuto durante la Fall Conference dell’American Geophysical Union (AGU), sono stati ripresi e commentati dall’Agenzia Spaziale Italiana.

Se dovessero chiedervi cosa cela la superficie di Marte non rispondete con un laconico “boh!?”, semmai dite “boro”. Si tratta dell’elemento chimico con numero atomico 5, semimetallo trivalente relativamente scarso in natura (meno di 10 parti per milione sulla crosta terreste e circa 5 nelle acque marine), scovato in vene minerali di solfato di calcio sul Pianeta Rosso. La sua presenza riconduce alle potenziali condizioni di vivibilità delle acque sotterranee nel passato di Marte. A scoprire il boro è stato il rover Curiosity, che sta svolgendo indagini nell’area del Gale Crater e del Mount Sharp, il rilievo che si erge nel cratere. I risultati della ricerca, presentati a San Francisco il 13 dicembre 2016 nel meeting “News from Gale Crater: recent findings from NASA’s Curiosity Mars rover”, tenuto durante la Fall Conference dell’American Geophysical Union (AGU), sono stati ripresi e commentati dall’Agenzia Spaziale Italiana.

Ottava missione, seconda del 2016, del lanciatore Vega, in partenza lunedì 5 dicembre alle 14:51 ora italiana dalla base spaziale di Kourou in Guiana Francese. Conclusa la campagna di integrazione e assemblati i quattro stadi del piccolo vettore, è toccato al satellite GökTürk-1° essere integrato all’interno di una capsula protettiva, il PAC (Payload Adapter Composite) e posizionato infine nel lanciatore. A seguire il caricamento dei propellenti fluidi dell’Avum. Vega è il lanciatore europeo progettato, sviluppato e realizzato in Italia da Avio attraverso la controllata ELV (partecipata al 30% da ASI). È un vettore di ultima generazione studiato per trasferire in orbita bassa (tra 300 e 1.500 km dalla terra) satelliti per uso istituzionale e scientifico, per l’osservazione della terra ed il monitoraggio dell’ambiente. Realizzato per il 65% nello stabilimento Avio di Colleferro, nei pressi di Roma, Vega è in grado di mettere in orbita satelliti di massa fino a 2000 kg e completa la famiglia dei lanciatori europei.

Ottava missione, seconda del 2016, del lanciatore Vega, in partenza lunedì 5 dicembre alle 14:51 ora italiana dalla base spaziale di Kourou in Guiana Francese. Conclusa la campagna di integrazione e assemblati i quattro stadi del piccolo vettore, è toccato al satellite GökTürk-1° essere integrato all’interno di una capsula protettiva, il PAC (Payload Adapter Composite) e posizionato infine nel lanciatore. A seguire il caricamento dei propellenti fluidi dell’Avum. Vega è il lanciatore europeo progettato, sviluppato e realizzato in Italia da Avio attraverso la controllata ELV (partecipata al 30% da ASI). È un vettore di ultima generazione studiato per trasferire in orbita bassa (tra 300 e 1.500 km dalla terra) satelliti per uso istituzionale e scientifico, per l’osservazione della terra ed il monitoraggio dell’ambiente. Realizzato per il 65% nello stabilimento Avio di Colleferro, nei pressi di Roma, Vega è in grado di mettere in orbita satelliti di massa fino a 2000 kg e completa la famiglia dei lanciatori europei.

La navetta cargo russa Progress 65, destinata al rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale, è precipitata alcuni minuti dopo il lancio avvenuto giovedì 1 dicembre dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, alle 15:51 ora italiana. La Progress trasportava 2.442 kg di materiale, tra cui 710 kg di propellente, 420 kg di acqua e 315 kg di cibo, oltre a kit per esperimenti, pezzi di ricambio e di manutenzione. L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha confermato che 383 secondi dopo il distacco dalla rampa, mentre era in funzione il terzo stadio del vettore Soyuz-U, si è verificato un malfunzionamento e la navicella è precipitata nel distretto di Choisky, un’area poco abitata. Testimoni hanno raccontato di scie luminose e molto rapide in caduta, il che confermerebbe la dinamica del rientro in atmosfera da una quota di circa 190 km. Si tratta del quarto fallimento in due anni per un cargo diretto alla ISS. Tra il 2014 e il 2015 sono andate perdute una navetta Cygnus, una capsula Dragon e un’altra Progress.

La navetta cargo russa Progress 65, destinata al rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale, è precipitata alcuni minuti dopo il lancio avvenuto giovedì 1 dicembre dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, alle 15:51 ora italiana. La Progress trasportava 2.442 kg di materiale, tra cui 710 kg di propellente, 420 kg di acqua e 315 kg di cibo, oltre a kit per esperimenti, pezzi di ricambio e di manutenzione. L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha confermato che 383 secondi dopo il distacco dalla rampa, mentre era in funzione il terzo stadio del vettore Soyuz-U, si è verificato un malfunzionamento e la navicella è precipitata nel distretto di Choisky, un’area poco abitata. Testimoni hanno raccontato di scie luminose e molto rapide in caduta, il che confermerebbe la dinamica del rientro in atmosfera da una quota di circa 190 km. Si tratta del quarto fallimento in due anni per un cargo diretto alla ISS. Tra il 2014 e il 2015 sono andate perdute una navetta Cygnus, una capsula Dragon e un’altra Progress.

I due elementi circolari opposti stanno a significare le attività scientifiche ed educative sviluppate nello spazio, mentre il cerchio centrale è il punto di incontro tra i due e rappresenta l’evoluzione della Terra e i benefici che le attività spaziali portano all’umanità. L’ellissi centrale in combinazione con il globo evoca un simbolico occhio che sta a figurare la prospettiva dell’astronauta che osserva il nostro pianeta dalla Stazione Spaziale Internazionale. Le tre stelle rappresentano le tre missioni di lunga durata frutto dell’accordo tra la NASA e l’Agenzia Spaziale Italiana per la fornitura dei moduli polifunzionali permanenti pressurizzati MPLM. Il logo (il cui hashtag è #vitamissione) è impreziosito dalla presenza dei colori della bandiera italiana a rappresentare la nazionalità dell’astronauta dell’ESA Paolo Nespoli e dell’Agenzia Spaziale Italiana. Designer del logo è una donna, Elena D’Amato. Quella di Paolo Nespoli è la terza missione di lunga durate delle sei che la NASA ha messo a disposizione dell’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito dell’accordo per la consegna dei moduli logistici, Leonardo, Donatello e Raffaello.

I due elementi circolari opposti stanno a significare le attività scientifiche ed educative sviluppate nello spazio, mentre il cerchio centrale è il punto di incontro tra i due e rappresenta l’evoluzione della Terra e i benefici che le attività spaziali portano all’umanità. L’ellissi centrale in combinazione con il globo evoca un simbolico occhio che sta a figurare la prospettiva dell’astronauta che osserva il nostro pianeta dalla Stazione Spaziale Internazionale. Le tre stelle rappresentano le tre missioni di lunga durata frutto dell’accordo tra la NASA e l’Agenzia Spaziale Italiana per la fornitura dei moduli polifunzionali permanenti pressurizzati MPLM. Il logo (il cui hashtag è #vitamissione) è impreziosito dalla presenza dei colori della bandiera italiana a rappresentare la nazionalità dell’astronauta dell’ESA Paolo Nespoli e dell’Agenzia Spaziale Italiana. Designer del logo è una donna, Elena D’Amato. Quella di Paolo Nespoli è la terza missione di lunga durate delle sei che la NASA ha messo a disposizione dell’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito dell’accordo per la consegna dei moduli logistici, Leonardo, Donatello e Raffaello.