da Sorrentino | Nov 23, 2016 | Missioni, Primo Piano

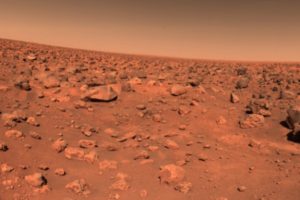

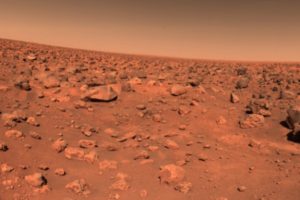

Il radar a penetrazione di sottosuolo SHARAD, sviluppato in Italia e posizionato a bordo della sonda Mars Reconnaisance Orbiter, ha scoperto un enorme lago sotterraneo di ghiaccio negli strati più profondi di Utopia Planitia, dopo una serie di 600 passaggi sopra l’area. Il deposito è spesso da 80 a 170 metri ed è composto per il 50-85% da ghiaccio d’acqua mescolato a polveri o particelle rocciose. La quantità d’acqua contenuta, è superiore a quella del Lago Superiore, il maggiore dei Grandi Laghi statunitensi. Il bacino, situato a metà strada tra l’equatore e il polo nord di Marte, non sarebbe potuto esistere in superficie alle condizioni odierne: si sarebbe trasformato in vapore acqueo a causa della sottile atmosfera marziana e la protezione fornita da uno strato di terreno spesso da 1 a 10 metri ne ha impedito la sublimazione.

Secondo il parere degli scienziati, il deposito si è formato in un’epoca in cui l’asse di Marte era più inclinato rispetto ad oggi. L’inclinazione assiale attuale – pari a 25 gradi – permette l’accumulo di acqua ghiacciata ai poli: durante dei cicli della durata di 120.000 anni l’inclinazione varia più del doppio riscaldando i poli e trasportando i ghiacci a latitudini intermedie.

“Questo bacino è probabilmente il più accessibile in tutto il pianeta poiché si trova in una zona pianeggiante e ad una bassa latitudine – sottolinea Jack Holt dell’Università del Texas e co autore dello studio – in un’area dove sarebbe possibile far atterrare una sonda più facilmente che in altri luoghi”. Le caratteristiche morfologiche di Utopia Planitia sono sotto l’occhio degli scienziati già da diversi decenni: la vasta pianura dal diametro che sfiora i 3300 chilometri è stata il sito di atterraggio della sonda Viking 2 inviata dalla NASA nel 1976. I suoi avvallamenti e le sue depressioni sono simili a quelli che si possono riscontrare nell’area artica canadese dove sono indicativi della presenza di ghiaccio nel terreno. Le ulteriori analisi sui dati di SHARAD, saranno d’aiuto per ricostruire la storia evolutiva del ghiaccio marziano, per utilizzarlo come risorsa per le prossime missioni su Marte. “E’ importante sapere di più sulla distribuzione e la quantità dell’acqua marziana – ha detto Leslie Tamppari deputy project scientist di MRO – sappiamo che in passato Marte aveva acqua sufficiente a formare laghi e fiumi. Gran parte di essa è evaporata nel corso del tempo ma c’è ancora una vasta riserva di acqua sotterranea sotto forma di ghiaccio ancora tutta da scoprire e i nostri sforzi, sono focalizzati su questo obiettivo”.

(fonte: ASI)

da Sorrentino | Nov 18, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

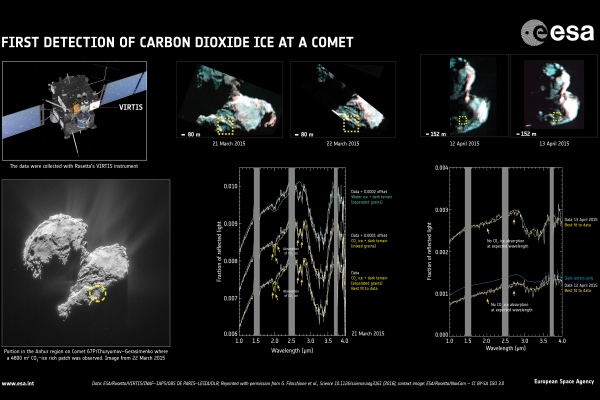

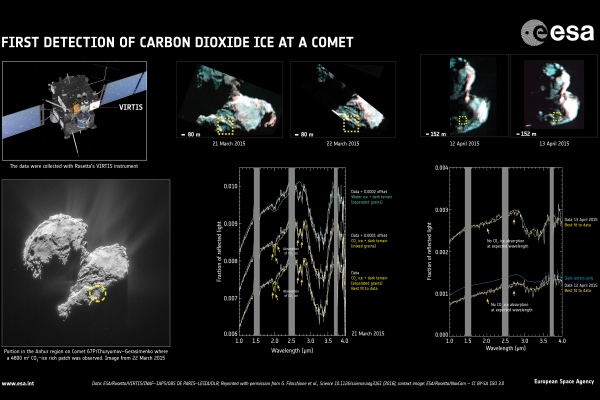

Lo strumento VIRTIS a bordo della sonda Rosetta ha scoperto sul nucleo della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko la presenza di ghiaccio di anidride carbonica, comunemente noto come “ghiaccio secco”. E’ la prima volta in assoluto che questo composto chimico viene individuato in forma solida sulla superficie di un nucleo cometario. Il risultato è stato ottenuto da un team internazionale di ricercatori guidato da Gianrico Filacchione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) grazie alle osservazioni dello strumento italiano VIRTIS (Visible Infrared Thermal Imaging Spectrometer), lo spettrometro dell’Agenzia Spaziale Italiana a bordo della missione Rosetta dell’ESA, ideato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e realizzato da Leonardo-Finmeccanica con un contributo dell’Observatoire de Paris e del DLR.

Lo strumento VIRTIS a bordo della sonda Rosetta ha scoperto sul nucleo della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko la presenza di ghiaccio di anidride carbonica, comunemente noto come “ghiaccio secco”. E’ la prima volta in assoluto che questo composto chimico viene individuato in forma solida sulla superficie di un nucleo cometario. Il risultato è stato ottenuto da un team internazionale di ricercatori guidato da Gianrico Filacchione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) grazie alle osservazioni dello strumento italiano VIRTIS (Visible Infrared Thermal Imaging Spectrometer), lo spettrometro dell’Agenzia Spaziale Italiana a bordo della missione Rosetta dell’ESA, ideato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e realizzato da Leonardo-Finmeccanica con un contributo dell’Observatoire de Paris e del DLR.

Sebbene l’anidride carbonica (la cui formula chimica è CO2) sia la specie gassosa più abbondante nelle chiome delle comete dopo il vapor d’acqua, finora questo composto chimico non era mai stato osservato sulle superfici cometarie sotto forma di ghiaccio: questa molecola infatti è molto volatile, sublimando – ovvero passando direttamente dallo stato solido a quello gassoso- a temperature dell’ordine di -200 gradi celsius in maniera molto rapida ed è stabile solo negli strati freddi più interni.

“Il deposito superficiale di anidride carbonica ghiacciata è stato localizzato su un’area di circa 80 metri per 60 nella regione meridionale di Anhur della cometa 67P con osservazioni condotte il 21 e 22 Marzo del 2015” dice Gianrico Filacchione, in forza all’INAF di Roma, primo autore dell’articolo pubblicato nell’ultimo numero della rivista Science che descrive la scoperta. “In quel periodo l’emisfero meridionale di 67P stava uscendo dalla lunga stagione invernale, durata circa 4 anni, in cui la superficie non era esposta alla radiazione solare. La conseguente bassa temperatura ha permesso la condensazione sulla superficie di anidride carbonica che VIRTIS ha identificato grazie agli assorbimenti diagnostici nella luce infrarossa”. Andrea Raponi, sempre dell’INAF di Roma, ha analizzato i dati di VIRTIS stimando l’abbondanza del ghiaccio di anidride carbonica in circa lo 0.1% dell’area, un valore prossimo a 5 metri quadrati complessivi, e di determinare la dimensione dei grani in circa 50 micrometri (milionesimi di metro).

“Grazie a VIRTIS abbiamo esplorato un set di dati a 4 dimensioni” prosegue Filacchione. “Incrociando le informazioni spaziali, spettrali e temporali siamo riusciti a seguire l’evoluzione di quest’area dalla sua uscita dalla stagione invernale, iniziata a dicembre 2014, all’osservazione del ghiaccio superficiale avvenuta a marzo 2015 fino alla sua completa scomparsa ad aprile 2015. Queste osservazioni ci hanno permesso di osservare per la prima volta come evolve la distribuzione del ghiaccio di CO2 e di misurare la sua erosione superficiale. Nell’area osservata in Anhur abbiamo stimato una sublimazione di circa 57 kg di ghiaccio di anidride carbonica, corrispondenti ad una diminuzione dello spessore dello strato superficiale di 9 centimetri”.

“La scoperta della stagionalità della presenza del ghiaccio di CO2 sulla superficie della cometa 67P/ Churyumov-Gerasimenko – sottolinea Fabrizio Capaccioni, ricercatore dell’INAF a Roma e Principal Investigator dello strumento VIRTIS – è un altro importante contributo alla comprensione dei processi fisici che regolano il trasporto dei gas nell’interno delle comete e che permetteranno di risolvere quel complesso puzzle che è l’evoluzione di una cometa. Un puzzle che tutti gli strumenti a bordo della sonda stanno efficacemente contribuendo a risolvere, ed è anche un ulteriore ed importante contributo che l’INAF fornisce alla straordinaria avventura della missione Rosetta”.

“La missione Rosetta si è appena conclusa – commenta per l’Agenzia Spaziale Italiana, Mario Salatti – ma la produzione scientifica che discende dai dati accumulati in poco più di due anni di studio della cometa Churyumov-Gerasimenko non accenna a fermarsi: VIRTIS e gli altri strumenti forniti dall’ASI alla missione ESA contribuiranno per altri anni a scrivere nuove pagine sulla storia di questa cometa, rivelando caratteristiche di questi corpi minori del sistema solare prima inattese”.

Allo studio pubblicato nell’articolo Seasonal exposure of carbon dioxide ice on the nucleus of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko sulla rivista Science del 18 novembre 2016 hanno partecipato, oltre a Gianrico Filacchione e Fabrizio Capaccioni, anche i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Andrea Raponi, Mauro Ciarniello, Federico Tosi, Maria Teresa Capria, Maria Cristina De Sanctis, Alessandra Migliorini, Giuseppe Piccioni, Priscilla Cerroni, Giancarlo Bellucci, Gianfranco Magni, Ernesto Palomba, Michelangelo Formisano, Alessandro Frigeri, Davide Grassi, Andrea Longobardo, Giovanna Rinaldi, Marco Cartacci, Andrea Cicchetti, Raffaella Noschese e Romolo Politi (tutti dell’INAF-IAPS di Roma), Vito Mennella (INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte), Gian Paolo Tozzi (INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri), Roberto Orosei (INAF-Istituto di Radioastronomia) insieme a Enrico Flamini (Agenzia Spaziale Italiana), Sergio Fonti, Armando Blanco e Francesca Mancarella (Università del Salento, Lecce), Costanzo Federico (Università di Perugia) e altri ricercatori di vari istituti esteri.

da Sorrentino | Nov 16, 2016 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Paolo Nespoli tornerà in orbita per la sua terza missione a bordo della stazione spaziale internazionale a maggio 2017, ma la composizione dell’equipaggio di cui fa parte subisce un cambiamento. Alla vigilia della partenza della Soyuz con a bordo l’americana Peggy Whitson, il francese Thomas Pesquet del corpo astronauti dell’ESA e il cosmonauta russo Oleg Novitsky, in programma alle 21:20 ora italiana del 17 novembre dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, è arrivato l’annuncio delle variazioni nelle composizioni degli equipaggi previsti nel programma delle missioni 2017 dirette sulla ISS. Nespoli volerà sulla Soyuz MS-05 con l’astronauta statunitense Randy Bresnik e il cosmonauta russo Sergei Ryazansky, con i quali formerà l’Expedition 52/53. Prima di loro, nel mese di marzo 2017, partirà Expedition 51/52 con l’astronauta della NASA Jack Fischer e il cosmonauta Fyodor Yurchikhin, che erano stati designati in precedenza proprio con l’astronauta italiano. La missione di Paolo Nespoli è la terza di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana dopo quelle di Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, frutto di un accordo stipulato con la NASA nel 1998, nell’ambito del quale l’Italia ha fornito i moduli logistici MPLM in cambio di missione umane sulla ISS (tre brevi e tre lunghe).

Paolo Nespoli, che esordì nello spazio nel 2007 con la missione Esperia, della durata di due settimane, volando a bordo dello Space Shuttle STS-120 e contribuendo contribuire a installare il modulo Nodo-2 sulla Stazione Spaziale, si prepara alla seconda esperienza di lunga durata in orbita dopo la missione MagISStra dell’ESA come parte della Expeditions 26/27. In quella occasione, nel 2010, trascorse 160 giorni a bordo della ISS eseguendo una lunga serie di esperimenti e gestì l’arrivo di due navette cargo, tra cui il secondo Automated Transfer Vehicle (ATV) dell’Europa. In vista della sua nuova missione, Nespoli ha iniziato di recente l’addestramento al Cosmonaut Training Centre Gagarin vicino Mosca.

da Sorrentino | Nov 8, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

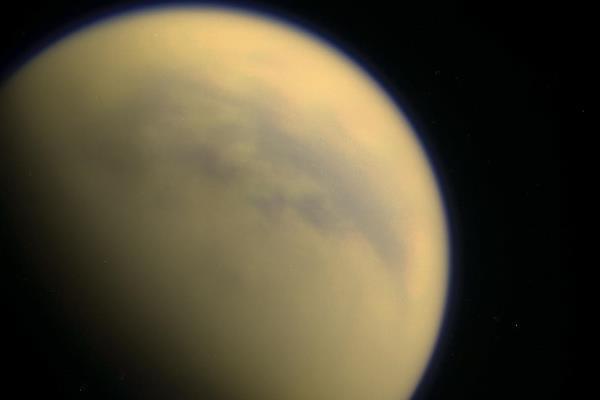

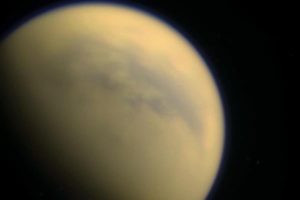

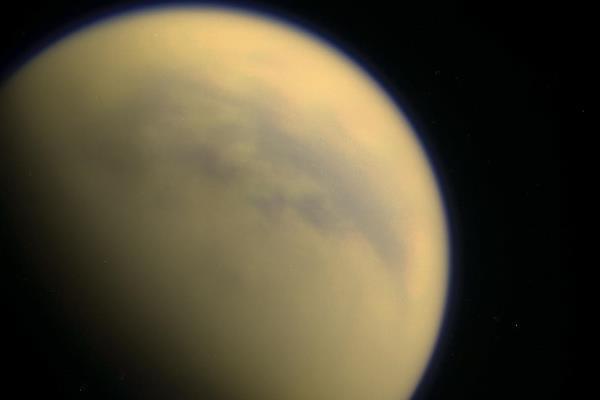

La sonda Cassini ha tenuto sotto osservazione le formazioni nuvolose in movimento su Titano, la più grande luna di Saturno, il cui quadro meteorologico sarà monitorato anche nell’ultimo anno di missione. Un filmato time-lapse, realizzato dalla NASA con le immagini acquisite ogni 20 minuti – in 11 ore di osservazioni – dallo strumento NAC (Narrow Angle Camera) della sonda Cassini, ha consentito agli studiosi di monitorare la dinamica delle nubi nelle sue varie fasi. Il filmato mostra una coltre di nubi estive di metano che si forma sul ‘volto’ di Titano, si sposta rapidamente e poi svanisce. La sonda NASA-ESA-ASI ha raccolto i dati il 29 e il 30 ottobre 2016, puntando i suoi occhi elettronici sulle regioni settentrionali di Titano. Particolarmente evidenti sono le lunghe strisce di nubi che appaiono, sullo sfondo di altri strati nuvolosi, in un’area compresa tra 49 e 55 gradi di latitudine nord e che, prima di dileguarsi, si librano ad una velocità tra 7 e 10 metri al secondo. Altre piccole nuvole fanno compagnia a queste strisce. Sono delle minute formazioni che si muovono a circa 2 metri al secondo e che sono state sorprese da Cassini a volteggiare su una zona ancora più nord, dove la superficie del satellite naturale di Saturno presenta dei piccoli laghi, come il Neagh Lacus e il Punga Mare. Nel corso del 2016 le condizioni climatiche di Titano sono state spesso al centro dell’attività ‘investigativa’ di Cassini, che si è particolarmente concentrata sul territorio dei laghi di metano ed etano nelle regioni settentrionali. Tuttavia, solo con il recente filmato time-lapse gli studiosi hanno potuto disporre di un valido strumento per avere un quadro migliore dell’evoluzione dell’attività nuvolosa sul corpo celeste. Il monitoraggio del “meteo” di Titano proseguirà anche nel 2017, anno cruciale per la missione Cassini: infatti, dopo quasi vent’anni dal suo lancio, si avvicina il momento del meritato riposo per la sonda che ha dato un contributo fondamentale allo studio di Saturno e del suo sistema di anelli e lune. La missione sarà ancora operativa fino al 15 settembre 2017, giorno in cui la sonda si tufferò nell’atmosfera del sesto pianeta del Sistema Solare.

da Sorrentino | Ott 28, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

Martedì 25 ottobre 2016 il team di missione di New Horizons, che opera al Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) a Laurel, nel Maryland, ha ricevuto dalla sonda interplanetaria della NASA l’ultimo pacchetto di dati relativo al passaggio nel sistema di Plutone. In particolare, si è trattato di un segmento della sequenza di osservazioni che hanno interessato il pianeta nano e Caronte, l’ultimissima tranche degli oltre 50 gigabit trasmessi a Terra da New Horizons negli ultimi 15 mesi. Informazioni provenienti dall’altro capo del sistema solare e arrivate a Canberra, in Australia, tramite la rete Deep Space Network dopo aver percorso 5,5 miliardi di chilometri nello spazio. Come previsto dal piano di volo della missione, nel settembre 2015 New Horizons ha effettuato un unico passaggio attraverso Plutone e le sue lune, raccogliendo più dati nel minor tempo possibile, per poi spingersi oltre, verso la fascia di Kuiper. Durante il sorvolo, New Horizons ha immagazzinato una quantità di informazioni 100 volte superiore rispetto a quante potesse inviarne in tempo reale. Il computer di bordo ha selezionato alcuni set di dati ad alta priorità che sono stati trasferiti a Terra nei giorni precedenti e immediatamente successivi all’approccio. Il resto delle informazioni è stato trasmesso al ritmo di 173 megabit al giorno fino al completamento del download dell’intera collezione. Ora il team di missione di New Horizons, guidato dal mission operations manager Alice Bowman, effettuerà una verifica finale dei dati prima di procedere alla cancellazione delle informazioni presenti su due registratori di bordo, per consentire a New Horizons di liberare memoria per documentare la fase due della sua missione, la Kuiper Belt Extended Mission. Previsti osservazioni a distanza degli oggetti della Fascia di Kuiper e un incontro ravvicinato con un corpo celeste conosciuto come 2014 MU69, pianificato per il 1° gennaio 2019.

Martedì 25 ottobre 2016 il team di missione di New Horizons, che opera al Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) a Laurel, nel Maryland, ha ricevuto dalla sonda interplanetaria della NASA l’ultimo pacchetto di dati relativo al passaggio nel sistema di Plutone. In particolare, si è trattato di un segmento della sequenza di osservazioni che hanno interessato il pianeta nano e Caronte, l’ultimissima tranche degli oltre 50 gigabit trasmessi a Terra da New Horizons negli ultimi 15 mesi. Informazioni provenienti dall’altro capo del sistema solare e arrivate a Canberra, in Australia, tramite la rete Deep Space Network dopo aver percorso 5,5 miliardi di chilometri nello spazio. Come previsto dal piano di volo della missione, nel settembre 2015 New Horizons ha effettuato un unico passaggio attraverso Plutone e le sue lune, raccogliendo più dati nel minor tempo possibile, per poi spingersi oltre, verso la fascia di Kuiper. Durante il sorvolo, New Horizons ha immagazzinato una quantità di informazioni 100 volte superiore rispetto a quante potesse inviarne in tempo reale. Il computer di bordo ha selezionato alcuni set di dati ad alta priorità che sono stati trasferiti a Terra nei giorni precedenti e immediatamente successivi all’approccio. Il resto delle informazioni è stato trasmesso al ritmo di 173 megabit al giorno fino al completamento del download dell’intera collezione. Ora il team di missione di New Horizons, guidato dal mission operations manager Alice Bowman, effettuerà una verifica finale dei dati prima di procedere alla cancellazione delle informazioni presenti su due registratori di bordo, per consentire a New Horizons di liberare memoria per documentare la fase due della sua missione, la Kuiper Belt Extended Mission. Previsti osservazioni a distanza degli oggetti della Fascia di Kuiper e un incontro ravvicinato con un corpo celeste conosciuto come 2014 MU69, pianificato per il 1° gennaio 2019.

da Sorrentino | Ott 22, 2016 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

La partenza alle 10:05 (ora italiana) di mercoledì 19 ottobre dal cosmodromo di Bajkonour in Kazakhstan a bordo della navicella Soyuz MS-02, l’aggancio alla Stazione Spaziale Internazionale due giorni dopo. L’equipaggio della Spedizione 49-50, composto dal comandante Sergei Ryzhikov e dagli ingegneri di volo Andrei Borisenko e Shane Kimbrough (due russi e un americano) è giunto in orbita un mese dopo la data programmata a causa di una verifica agli apparati elettrici del sistema di lancio. Ad attendere i nuovi inquilini gli attuali occupanti: il comandante russo Anatoly Ivanishin, l’americana Kate Rubins e Takuya Onishi, dell’Agenzia Spaziale giapponese Jaxa, destinati a rientrare a terra il 30 ottobre. Per il nuovo equipaggio previsti quattro mesi di permanenza a bordo della ISS. 48 ore dopo l’arrivo a bordo dei tre nuovi componenti, in programma l’aggancio del cargo Cygnus, con a bordo rifornimenti e materiali per gli esperimenti scientifici. Costruito in Italia dalla Thales Alenia Space (Thales – Leonardo Finmeccanica) per la Orbital Atk, il cargo Cygnus trasporta oltre 2 tonnellate tra rifornimenti, pezzi di ricambio e materiali per consentire l’effettuazione di 250 esperimenti sulla stazione spaziale, nel campo della fisiologia umana e biologia, delle scienze della Terra, della fisica e chimica.

La partenza alle 10:05 (ora italiana) di mercoledì 19 ottobre dal cosmodromo di Bajkonour in Kazakhstan a bordo della navicella Soyuz MS-02, l’aggancio alla Stazione Spaziale Internazionale due giorni dopo. L’equipaggio della Spedizione 49-50, composto dal comandante Sergei Ryzhikov e dagli ingegneri di volo Andrei Borisenko e Shane Kimbrough (due russi e un americano) è giunto in orbita un mese dopo la data programmata a causa di una verifica agli apparati elettrici del sistema di lancio. Ad attendere i nuovi inquilini gli attuali occupanti: il comandante russo Anatoly Ivanishin, l’americana Kate Rubins e Takuya Onishi, dell’Agenzia Spaziale giapponese Jaxa, destinati a rientrare a terra il 30 ottobre. Per il nuovo equipaggio previsti quattro mesi di permanenza a bordo della ISS. 48 ore dopo l’arrivo a bordo dei tre nuovi componenti, in programma l’aggancio del cargo Cygnus, con a bordo rifornimenti e materiali per gli esperimenti scientifici. Costruito in Italia dalla Thales Alenia Space (Thales – Leonardo Finmeccanica) per la Orbital Atk, il cargo Cygnus trasporta oltre 2 tonnellate tra rifornimenti, pezzi di ricambio e materiali per consentire l’effettuazione di 250 esperimenti sulla stazione spaziale, nel campo della fisiologia umana e biologia, delle scienze della Terra, della fisica e chimica.

Lo strumento VIRTIS a bordo della sonda Rosetta ha scoperto sul nucleo della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko la presenza di ghiaccio di anidride carbonica, comunemente noto come “ghiaccio secco”. E’ la prima volta in assoluto che questo composto chimico viene individuato in forma solida sulla superficie di un nucleo cometario. Il risultato è stato ottenuto da un team internazionale di ricercatori guidato da Gianrico Filacchione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) grazie alle osservazioni dello strumento italiano VIRTIS (Visible Infrared Thermal Imaging Spectrometer), lo spettrometro dell’Agenzia Spaziale Italiana a bordo della missione Rosetta dell’ESA, ideato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e realizzato da Leonardo-Finmeccanica con un contributo dell’Observatoire de Paris e del DLR.

Lo strumento VIRTIS a bordo della sonda Rosetta ha scoperto sul nucleo della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko la presenza di ghiaccio di anidride carbonica, comunemente noto come “ghiaccio secco”. E’ la prima volta in assoluto che questo composto chimico viene individuato in forma solida sulla superficie di un nucleo cometario. Il risultato è stato ottenuto da un team internazionale di ricercatori guidato da Gianrico Filacchione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) grazie alle osservazioni dello strumento italiano VIRTIS (Visible Infrared Thermal Imaging Spectrometer), lo spettrometro dell’Agenzia Spaziale Italiana a bordo della missione Rosetta dell’ESA, ideato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e realizzato da Leonardo-Finmeccanica con un contributo dell’Observatoire de Paris e del DLR.

Martedì 25 ottobre 2016 il team di missione di New Horizons, che opera al Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) a Laurel, nel Maryland, ha ricevuto dalla sonda interplanetaria della NASA l’ultimo pacchetto di dati relativo al passaggio nel sistema di Plutone. In particolare, si è trattato di un segmento della sequenza di osservazioni che hanno interessato il pianeta nano e Caronte, l’ultimissima tranche degli oltre 50 gigabit trasmessi a Terra da New Horizons negli ultimi 15 mesi. Informazioni provenienti dall’altro capo del sistema solare e arrivate a Canberra, in Australia, tramite la rete Deep Space Network dopo aver percorso 5,5 miliardi di chilometri nello spazio. Come previsto dal piano di volo della missione, nel settembre 2015 New Horizons ha effettuato un unico passaggio attraverso Plutone e le sue lune, raccogliendo più dati nel minor tempo possibile, per poi spingersi oltre, verso la fascia di Kuiper. Durante il sorvolo, New Horizons ha immagazzinato una quantità di informazioni 100 volte superiore rispetto a quante potesse inviarne in tempo reale. Il computer di bordo ha selezionato alcuni set di dati ad alta priorità che sono stati trasferiti a Terra nei giorni precedenti e immediatamente successivi all’approccio. Il resto delle informazioni è stato trasmesso al ritmo di 173 megabit al giorno fino al completamento del download dell’intera collezione. Ora il team di missione di New Horizons, guidato dal mission operations manager Alice Bowman, effettuerà una verifica finale dei dati prima di procedere alla cancellazione delle informazioni presenti su due registratori di bordo, per consentire a New Horizons di liberare memoria per documentare la fase due della sua missione, la Kuiper Belt Extended Mission. Previsti osservazioni a distanza degli oggetti della Fascia di Kuiper e un incontro ravvicinato con un corpo celeste conosciuto come 2014 MU69, pianificato per il 1° gennaio 2019.

Martedì 25 ottobre 2016 il team di missione di New Horizons, che opera al Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) a Laurel, nel Maryland, ha ricevuto dalla sonda interplanetaria della NASA l’ultimo pacchetto di dati relativo al passaggio nel sistema di Plutone. In particolare, si è trattato di un segmento della sequenza di osservazioni che hanno interessato il pianeta nano e Caronte, l’ultimissima tranche degli oltre 50 gigabit trasmessi a Terra da New Horizons negli ultimi 15 mesi. Informazioni provenienti dall’altro capo del sistema solare e arrivate a Canberra, in Australia, tramite la rete Deep Space Network dopo aver percorso 5,5 miliardi di chilometri nello spazio. Come previsto dal piano di volo della missione, nel settembre 2015 New Horizons ha effettuato un unico passaggio attraverso Plutone e le sue lune, raccogliendo più dati nel minor tempo possibile, per poi spingersi oltre, verso la fascia di Kuiper. Durante il sorvolo, New Horizons ha immagazzinato una quantità di informazioni 100 volte superiore rispetto a quante potesse inviarne in tempo reale. Il computer di bordo ha selezionato alcuni set di dati ad alta priorità che sono stati trasferiti a Terra nei giorni precedenti e immediatamente successivi all’approccio. Il resto delle informazioni è stato trasmesso al ritmo di 173 megabit al giorno fino al completamento del download dell’intera collezione. Ora il team di missione di New Horizons, guidato dal mission operations manager Alice Bowman, effettuerà una verifica finale dei dati prima di procedere alla cancellazione delle informazioni presenti su due registratori di bordo, per consentire a New Horizons di liberare memoria per documentare la fase due della sua missione, la Kuiper Belt Extended Mission. Previsti osservazioni a distanza degli oggetti della Fascia di Kuiper e un incontro ravvicinato con un corpo celeste conosciuto come 2014 MU69, pianificato per il 1° gennaio 2019.

La partenza alle 10:05 (ora italiana) di mercoledì 19 ottobre dal cosmodromo di Bajkonour in Kazakhstan a bordo della navicella Soyuz

La partenza alle 10:05 (ora italiana) di mercoledì 19 ottobre dal cosmodromo di Bajkonour in Kazakhstan a bordo della navicella Soyuz